現代のビジネス環境において、企業の持続的な成長を支える最も重要な経営資源は「人材」です。しかし、少子高齢化による労働人口の減少、働き方の多様化、そして採用手法の複雑化など、企業を取り巻く採用環境は年々厳しさを増しています。

「募集をかけても応募が集まらない」「求めるスキルを持つ人材に出会えない」「内定を出しても辞退されてしまう」といった悩みは、多くの企業が抱える共通の課題ではないでしょうか。

このような複雑で困難な採用課題を解決し、企業の採用活動を成功に導くための強力なパートナーとして注目されているのが「採用コンサルティング」です。

採用コンサルティングは、単に人手不足を補うサービスではありません。企業の経営戦略や事業計画と深く連携し、採用活動全体を抜本的に見直すことで、企業の採用力を根本から強化し、未来の成長を担う優秀な人材を惹きつけ、確保するための戦略的なアプローチを提供します。

この記事では、採用コンサルティングの基本的な定義から、類似サービスとの違い、具体的なサービス内容、料金体系、そして失敗しないための会社の選び方まで、網羅的に詳しく解説します。採用活動に課題を感じている経営者や人事・採用担当者の方は、ぜひ最後までご覧いただき、自社の採用戦略を見直すきっかけとしてください。

目次

採用コンサルティングとは

採用コンサルティングとは、企業が抱える採用に関するあらゆる課題に対し、外部の専門家が客観的な視点から分析を行い、その解決に向けた戦略の策定から実行支援、効果検証までをトータルでサポートするサービスです。採用のプロフェッショナルが、企業のパートナーとして伴走し、採用活動の成功を通じて事業成長に貢献することを目的としています。

現代において、なぜ採用コンサルティングの重要性が高まっているのでしょうか。その背景には、企業を取り巻く深刻な環境変化があります。

第一に、労働人口の減少とそれに伴う採用競争の激化です。総務省統計局のデータによると、日本の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少を続けており、今後もこの傾向は続くと予測されています。限られた人材を多くの企業が奪い合う「売り手市場」が常態化し、従来のような待ちの姿勢では優秀な人材を確保することが極めて困難になりました。企業は、自社の魅力を積極的に発信し、候補者に「選ばれる」ための努力が不可欠となっています。

参照:総務省統計局「人口推計」

第二に、働き方とキャリア観の多様化です。終身雇用が当たり前ではなくなり、転職によるキャリアアップが一般的になりました。また、リモートワークやフレックスタイム、副業・兼業など、働く場所や時間に縛られない柔軟な働き方を求める人も増えています。企業は、こうした多様なニーズに応える労働環境や制度を整備し、それを的確に求職者へ伝えなければ、魅力的な選択肢として認識されません。

第三に、採用手法の多様化と複雑化です。かつては求人広告や人材紹介が主流でしたが、現在ではダイレクトリクルーティング、リファラル採用、SNS採用、採用イベント、アルムナイ採用(出戻り採用)など、その手法は多岐にわたります。それぞれのチャネルに特性があり、自社の採用ターゲットや目的に合わせて最適な手法を組み合わせる必要がありますが、そのための知見やノウハウが社内に不足しているケースが少なくありません。

こうした背景から、多くの企業で以下のような課題が顕在化しています。

- 母集団形成の課題: そもそも応募が集まらない、応募があってもターゲット層ではない。

- 魅力訴求の課題: 自社の強みや魅力が何なのか分からず、他社との差別化が図れていない。

- 選考プロセスの課題: 選考スピードが遅い、面接官によって評価がバラバラ、候補者の志望度を高められない。

- 内定辞退・ミスマッチの課題: 内定を出しても承諾してもらえない、入社してもすぐに辞めてしまう。

- リソース・ノウハウ不足の課題: 採用担当者が他の業務と兼務しており多忙、最新の採用トレンドについていけない。

採用コンサルティングは、これらの複雑に絡み合った課題を一つひとつ丁寧に紐解き、解決へと導きます。単に応募数を増やすといった短期的な目標達成だけでなく、データに基づいた客観的な分析を通じて採用活動全体の課題を可視化し、企業の採用力を中長期的に向上させることが、その本質的な価値と言えるでしょう。言わば、採用活動における「かかりつけ医」であり、企業の成長を共に目指す「戦略的パートナー」なのです。

採用コンサルティングと他のサービスとの違い

採用コンサルティングの利用を検討する際、他の類似サービスとの違いが分かりにくいと感じる方も多いでしょう。ここでは、代表的な「採用代行(RPO)」「人材紹介」「人事コンサルティング」との違いを明確に解説します。それぞれのサービスの役割と目的を正しく理解し、自社の課題に最も適したサービスを選択することが重要です。

| サービス名 | 目的 | 主な役割 | 関与範囲 | 料金体系の例 |

|---|---|---|---|---|

| 採用コンサルティング | 採用活動の最適化・自社の採用力強化 | 戦略立案、課題分析、プロセス改善、ノウハウ提供 | 採用戦略の上流工程から実行支援、効果測定まで | 顧問契約型、プロジェクト型 |

| 採用代行(RPO) | 採用業務の効率化・リソース不足の解消 | 採用実務(オペレーション)の代行 | 求人票作成、スカウト送付、日程調整などの実行部分 | 業務量に応じた月額固定型 |

| 人材紹介 | 人材の確保(採用成功) | 企業の要件に合う候補者の紹介・推薦 | 候補者の紹介から入社決定まで | 成功報酬型 |

| 人事コンサルティング | 人事領域全般の課題解決 | 人事戦略立案、制度設計(評価・報酬・育成など) | 採用、労務、評価、育成、組織開発など人事全般 | 顧問契約型、プロジェクト型 |

採用代行(RPO)との違い

採用代行(RPO:Recruitment Process Outsourcing)は、その名の通り、採用プロセスにおける実務(オペレーション)の一部または全部を外部に委託するサービスです。

- 採用コンサルティングの焦点: 「What(何をすべきか)」や「Why(なぜそうするのか)」といった戦略・戦術の策定や改善にあります。「どの採用チャネルを使うべきか?」「どのようなメッセージで候補者にアプローチすべきか?」といった上流工程の意思決定をサポートします。

- RPOの焦点: 「How(どのように実行するか)」という実務の遂行にあります。コンサルティングによって決定された戦略に基づき、求人票の作成・出稿、ダイレクトリクルーティングのスカウトメール送付、応募者対応、面接日程の調整といった、工数のかかる業務を代行します。

例えるなら、採用コンサルティングが「建築家」として設計図を描き、RPOが「施工業者」としてその設計図通りに建物を建てる、という関係性に近いでしょう。もちろん、両方の機能を併せ持つサービスを提供する企業もありますが、本質的な役割は異なります。

自社の課題が「戦略やノウハウの不足」であれば採用コンサルティングが、「単純な人手不足や業務過多」であればRPOが適していると言えます。

人材紹介との違い

人材紹介は、企業からの求人依頼に基づき、人材紹介会社が自社に登録している求職者の中から適した人材を探し出して紹介するサービスです。

- 採用コンサルティングの目的: 企業の採用活動そのものを改善し、自社で優秀な人材を獲得できる「採用力」を根本から高めることにあります。特定のポジションを埋めることだけがゴールではなく、採用活動全体の仕組みづくりを支援します。

- 人材紹介の目的: 特定の求人ポジションを充足させること(採用成功)にあります。あくまで人材紹介会社の保有する候補者データベースの中からマッチングを行うため、採用チャネルの一つという位置づけになります。

採用コンサルティングは、そもそも「どのような人材が必要か」という要件定義から見直し、人材紹介を使うべきか、あるいはダイレクトリクルーティングやリファラル採用など他の手法を組み合わせるべきか、といったチャネル戦略全体を設計します。一方、人材紹介は、その設計されたチャネルの一つとして活用される、という関係です。

継続的に多様なポジションで採用が必要であり、採用プロセス全体を見直したい場合は採用コンサルティングが、急募のポジションがあり、特定のスキルを持つ人材をピンポイントで探したい場合は人材紹介が有効な選択肢となります。

人事コンサルティングとの違い

人事コンサルティングは、採用だけでなく、人事制度(評価・等級・報酬)、人材育成、組織開発、労務管理など、人事領域全般を対象とするコンサルティングサービスです。

- 採用コンサルティングの対象領域: 「採用」という特定の領域に特化しています。母集団形成から入社後の定着まで、人材の「入口」に関する課題解決を専門とします。

- 人事コンサルティングの対象領域: 「人事」という、より広範な領域をカバーします。採用は人事戦略の一部として扱われますが、それ以外にも「社員のモチベーションをどう高めるか(評価・報酬制度)」「次世代のリーダーをどう育てるか(育成体系)」「働きがいのある組織をどう作るか(組織開発)」といった、人材の「定着」と「活躍」に関する課題も扱います。

例えるなら、採用コンサルティングが「循環器内科」や「消化器内科」のような専門医だとすれば、人事コンサルティングは病院全体の診療方針を決める「総合診療医」や「病院経営コンサルタント」に近いイメージです。

課題が採用活動に限定されている場合は採用コンサルティングが、採用課題の背景に評価制度や育成体系の不備など、より根深い組織・人事上の問題があると考えられる場合は、人事コンサルティングが適しているでしょう。

採用コンサルティングの主なサービス内容

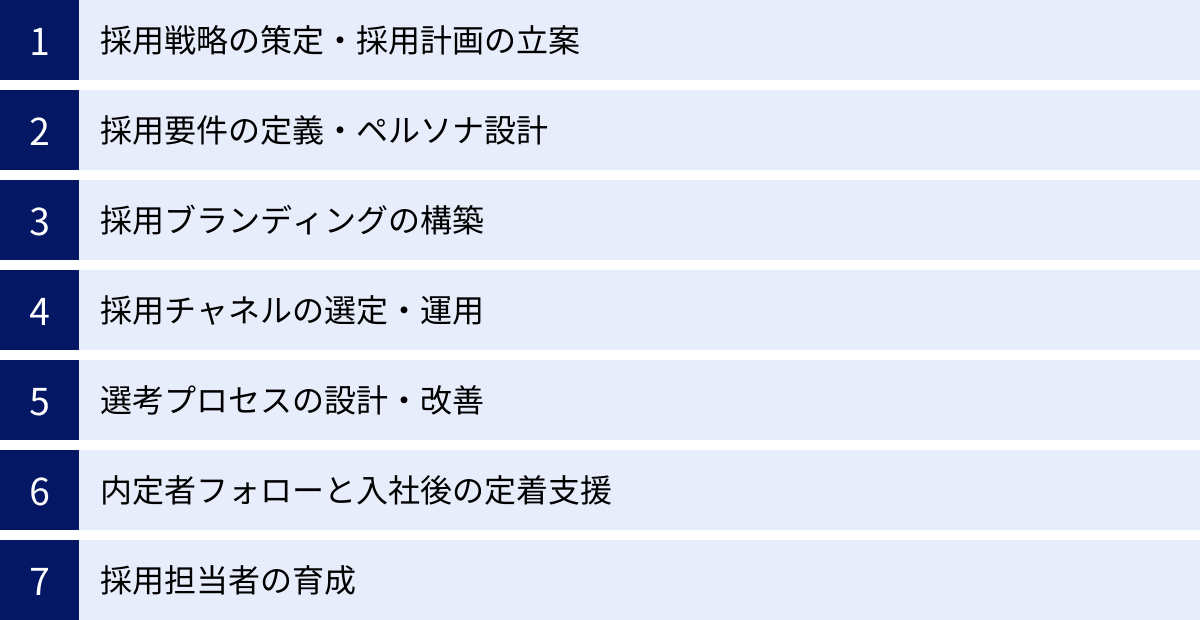

採用コンサルティングが提供するサービスは多岐にわたりますが、一般的には企業の採用活動のフェーズに沿って、一貫したサポートが行われます。ここでは、代表的な7つのサービス内容について、具体的にどのような支援を受けられるのかを詳しく解説します。

採用戦略の策定・採用計画の立案

これは採用活動の根幹をなす、最も重要なフェーズです。場当たり的な採用ではなく、経営戦略や事業計画と連動した、一貫性のある採用活動の全体像を描きます。

- 現状分析: まず、過去の採用データ(応募数、採用数、決定率、チャネル別コストなど)や、経営層・現場責任者へのヒアリングを通じて、現状の採用活動の成果と課題を徹底的に洗い出します。競合他社の採用動向や市場環境も分析し、客観的な立ち位置を把握します。

- 目標設定: 事業計画に基づき、「いつまでに」「どの部署に」「どのようなスキル・経験を持つ人材を」「何名」採用する必要があるのかを明確にします。これは単なる人数合わせではなく、事業の成長ステージに合わせて必要な人材ポートフォリオを設計する作業です。

- 計画策定: 設定した目標を達成するための具体的なロードマップを作成します。採用全体のスケジュール、各職種の採用手法(チャネルミックス)、採用にかける予算などを詳細に計画します。この計画があることで、採用活動の進捗管理や効果測定が容易になります。

採用要件の定義・ペルソナ設計

「良い人がいたら採りたい」という曖昧な基準では、採用の成功は望めません。本当に自社で活躍し、定着してくれる人材像を具体的に言語化するのが、このフェーズの目的です。

- 要件定義: 現場の部門長やメンバーに詳細なヒアリングを行い、新しいメンバーに求める具体的な業務内容、必要なスキル(テクニカルスキル、ポータブルスキル)、経験、資格などを明確にします。ここで重要なのは、条件を「Must(必須条件)」と「Want(歓迎条件)」に切り分けることです。これにより、応募の門戸を不必要に狭めることなく、選考の優先順位を明確にできます。

- ペルソナ設計: 定義した採用要件をもとに、架空の人物像である「ペルソナ」を設計します。年齢、性別、経歴、価値観、情報収集の方法、キャリアプランなどを具体的に設定することで、チーム内でのターゲット像の認識を統一します。このペルソナが、後の採用ブランディングやスカウトメールの文面作成など、あらゆる施策の拠り所となります。

採用ブランディングの構築

採用競争が激化する中で、候補者に「この会社で働きたい」と思わせるためには、自社の魅力を効果的に伝える「採用ブランディング」が不可欠です。

- EVP(従業員価値提案)の策定: EVP(Employee Value Proposition)とは、「この会社で働くことで、従業員はどのような独自の価値や経験を得られるのか」を定義したものです。給与や福利厚生といった待遇面だけでなく、事業の社会性、仕事のやりがい、成長機会、独自のカルチャー、魅力的な同僚といった要素を洗い出し、競合他社にはない自社ならではの魅力を言語化します。

- コンテンツ企画・制作支援: 策定したEVPを、ターゲットとなるペルソナに届けるためのコンテンツを企画します。採用サイトのリニューアル提案、社員インタビュー記事の作成、SNSでの情報発信テーマの策定、会社説明資料のブラッシュアップなど、様々なタッチポイントで一貫したメッセージを発信できるよう支援します。

採用チャネル(採用手法)の選定・運用

採用を成功させるには、ターゲット人材がいる場所に、適切なアプローチをかける必要があります。多様な採用チャネルの中から、自社の状況に最も合った組み合わせ(チャネルミックス)を提案し、その効果的な運用をサポートします。

- チャネル選定: 求人広告、人材紹介、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用、SNS、採用イベントなど、各チャネルのメリット・デメリットを分析し、採用ペルソナや予算に応じて最適な組み合わせを設計します。

- 運用支援: 例えばダイレクトリクルーティングであれば、ターゲットリストの作成、候補者の心に響くスカウト文面の作成、送信後の効果測定と改善(A/Bテストなど)を支援します。求人広告であれば、最も効果的な媒体の選定や、応募が集まる求人票の書き方をレクチャーします。これにより、各チャネルの効果を最大化します。

選考プロセスの設計・改善

いくら多くの応募を集めても、選考プロセスに問題があれば、優秀な人材は途中で離脱してしまいます。候補者の体験(CX:Candidate Experience)を向上させ、入社意欲を高めるための選考フローを設計・改善します。

- フローの見直し: 書類選考から最終面接までのステップが冗長になっていないか、選考期間が長すぎないかなどをチェックし、スピーディーで候補者に負担の少ないフローを提案します。

- 評価基準の策定: 採用要件に基づいた具体的な評価項目と基準を明確にし、評価シートを作成します。これにより、面接官ごとの評価のブレを防ぎ、客観的で公平な選考を実現します。

- 面接官トレーニング: 候補者の能力や価値観を引き出す質問の仕方、自社の魅力を伝える方法(動機付け)、コンプライアンス上注意すべき点などをレクチャーするトレーニングを実施し、面接全体の質を向上させます。

内定者フォローと入社後の定着支援

採用活動のゴールは、内定を出すことではありません。内定者が不安なく入社日を迎え、入社後もスムーズに組織に馴染み、早期に活躍できる状態を作ることが真のゴールです。

- 内定者フォロー: 内定承諾から入社までの期間、内定者の不安を払拭し、入社意欲を維持・向上させるための施策を企画・実行します。定期的な面談の実施、内定者懇親会の企画、社内報の送付などが挙げられます。

- オンボーディング支援: 新入社員が早期に戦力化し、組織文化に馴染むための受け入れプログラム(オンボーディング)の設計を支援します。入社初日のオリエンテーション内容から、配属後のOJT計画、メンター制度の導入まで、定着率を高めるための仕組みづくりをサポートします。

採用担当者の育成

採用コンサルティングの最終的な目標の一つは、コンサルタントがいなくても、企業が自走して採用活動を成功させられるようになることです。そのために、採用担当者の育成も重要なサービスとなります。

- ノウハウの移管: 定例ミーティングや日々のコミュニケーションを通じて、採用戦略の考え方、データ分析の手法、各種ツールの使い方といった専門的なノウハウを惜しみなく共有します。

- OJT・トレーニング: 採用担当者が主体となって活動できるよう、実践的なトレーニングやフィードバックを行います。例えば、スカウト文面の添削や、面接への同席・フィードバックなどを通じて、スキルアップを直接支援します。これにより、社内に採用ノウハウが資産として蓄積されていきます。

採用コンサルティングの料金体系と費用相場

採用コンサルティングの導入を検討する上で、最も気になるのが費用でしょう。料金体系は提供会社やサービス内容によって様々ですが、主に「顧問契約(リテイナー)型」「プロジェクト型」「成果報酬型」の3つに大別されます。それぞれの特徴と費用相場を理解し、自社の予算や依頼したい内容に合わせて検討することが重要です。

| 料金体系 | 特徴 | 費用相場(目安) | こんな企業におすすめ |

|---|---|---|---|

| 顧問契約(リテイナー)型 | 月額固定料金で、継続的なコンサルティングを提供。長期的なパートナーシップを築く。 | 月額 30万円~100万円以上 | 採用組織の立ち上げ期、継続的な採用課題の改善、採用活動全般を長期的に見直したい企業 |

| プロジェクト型 | 特定の課題解決(例:採用サイト制作)に対し、期間と成果物を定めて契約。 | 50万円~数百万円以上(プロジェクト規模による) | 解決したい採用課題が明確、特定の施策(採用ブランディングなど)を単発で依頼したい企業 |

| 成果報酬型 | 採用成功(内定承諾など)に応じて費用が発生。初期費用を抑えられる。 | 採用者の理論年収の20%~35%、または1名あたり数十万円 | スタートアップなど初期投資を抑えたい企業、採用人数が少ない企業 |

顧問契約(リテイナー)型

顧問契約型は、月額固定の料金で、一定期間(半年~1年など)にわたり継続的なコンサルティングサービスを受ける契約形態です。採用活動における「外部の相談役」や「戦略パートナー」として、企業の状況に合わせて柔軟なサポートを提供します。

- サービス内容の例:

- 週次や月次の定例ミーティング

- 採用戦略の壁打ち、進捗管理

- 採用データ分析とレポーティング

- チャットツールなどでの随時相談対応

- 採用担当者の育成・トレーニング

- 費用相場: 月額30万円~100万円以上が一般的です。費用は、支援範囲の広さ(戦略のみか、実行支援まで含むか)、定例会の頻度、担当コンサルタントの実績や専門性などによって大きく変動します。

- メリット:

- いつでも専門家に相談できる安心感がある。

- 長期的な視点で、採用活動の根本的な課題解決に取り組める。

- 社内の状況変化に合わせた柔軟な対応を期待できる。

- デメリット:

- 採用成果の有無にかかわらず、毎月固定費が発生する。

- 短期的な成果が見えにくい場合がある。

採用部門をこれから立ち上げる企業や、採用活動の仕組みを根本から構築・改善していきたい企業にとって、最も適した料金体系と言えるでしょう。

プロジェクト型

プロジェクト型は、「採用サイトのリニューアル」「採用ブランディングの構築」「面接官トレーニングの実施」など、特定の課題や目的を達成するために、期間と成果物を明確に定めて契約する形態です。

- サービス内容の例:

- 採用コンセプトの策定と採用サイトの制作

- EVP(従業員価値提案)策定ワークショップの実施

- 特定の職種(例:エンジニア)の採用プロセス改善

- 費用相場: 50万円~数百万円以上と、プロジェクトの規模や難易度、期間によって大きく異なります。例えば、簡単なLP制作であれば数十万円から可能ですが、大規模な採用ブランディングプロジェクトであれば数百万、あるいはそれ以上の費用がかかることもあります。

- メリット:

- 依頼する業務と成果物が明確なため、費用対効果を判断しやすい。

- 予算計画が立てやすい。

- デメリット:

- 契約範囲外の業務や相談には、別途追加費用がかかる場合がある。

- プロジェクト終了後、継続的なサポートはないのが基本。

解決したい課題が具体的かつ限定的であり、単発での支援を求めている企業におすすめです。

成果報酬型

成果報酬型は、採用が成功した場合(例:候補者が内定を承諾し、入社が決定した場合)にのみ、事前に定めた報酬を支払う契約形態です。主に人材紹介サービスで用いられる体系ですが、一部の採用コンサルティング会社でも提供されています。

- サービス内容の例:

- コンサルティング要素を含んだ人材紹介

- 特定のポジションの採用成功に向けた集中的な支援

- 費用相場: 採用が決定した人材の理論年収の20%~35%程度が一般的です。あるいは、役職や職種に関わらず「採用1名あたり〇〇万円」といった固定料金の場合もあります。

- メリット:

- 採用が成功するまで費用が発生しないため、初期投資のリスクを抑えられる。

- コンサルティング会社も成果を出すことにコミットするため、結果に繋がりやすい側面がある。

- デメリット:

- 採用人数が多くなると、総額が顧問契約型よりも高額になる可能性がある。

- 提供している会社が比較的少ない。

- 採用の成否に報酬が直結するため、コンサルティングの視点が短期的になりがちな場合もある。

採用予算が限られているスタートアップ企業や、採用人数が少なく、まずはリスクを抑えて外部サービスを試してみたい企業に適しています。

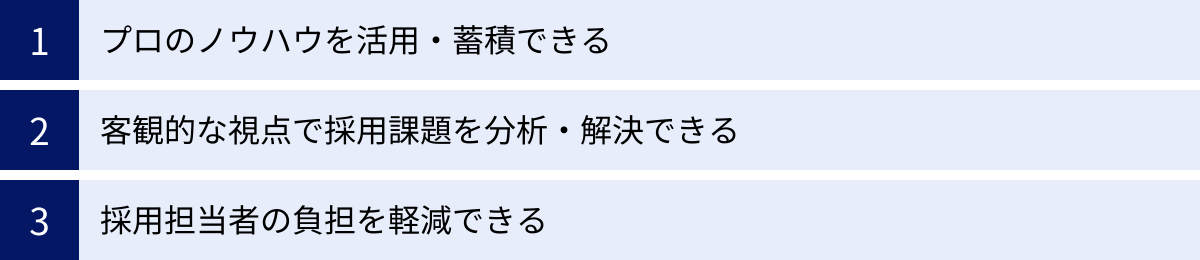

採用コンサルティングを利用する3つのメリット

採用コンサルティングの導入にはコストがかかりますが、それを上回る多くのメリットが期待できます。ここでは、企業が採用コンサルティングを活用することで得られる主な3つのメリットについて、具体的に解説します。

① プロのノウハウを活用・蓄積できる

最大のメリットは、自社内にはない専門的な知識やノウハウを即座に活用できる点です。採用コンサルタントは、数多くの企業の採用支援を通じて、最新の採用市場の動向、効果的な採用手法、各業界の成功・失敗事例など、豊富で実践的な知見を蓄積しています。

- 最新トレンドの導入: 例えば、「最近よく聞くダイレクトリクルーティングを始めたいが、何から手をつければいいか分からない」という場合、コンサルタントはターゲットに最適な媒体の選定、候補者の心に響くスカウト文面の作成ノウハウ、効果的な運用体制の構築まで、一気通貫で支援してくれます。自社で試行錯誤する時間を大幅に短縮し、最短距離で成果に繋げることが可能です。

- 施策の質の向上: 「求人票の応募が少ない」という課題に対し、コンサルタントは候補者目線で求人票を分析し、「給与や条件だけでなく、仕事のやりがいや得られるスキルが伝わっていない」「ターゲットが使わないような専門用語が多い」といった具体的な改善点を指摘します。これにより、単なる情報の羅列ではない、候補者の応募意欲を掻き立てる魅力的な求人票へとブラッシュアップできます。

- 社内へのノウハウ蓄積: 優れたコンサルタントは、単に施策を代行するだけでなく、その背景にある「なぜこの施策を行うのか」「どのような思考プロセスで判断したのか」という思考のフレームワークまで共有してくれます。定例会でのディスカッションや、担当者へのトレーニングを通じて、コンサルティングで得られた知見が社内の無形資産として蓄積され、契約終了後も自社で質の高い採用活動を継続できる「自走できる組織」へと成長を促します。

② 客観的な視点で採用課題を分析・解決できる

社内で長年同じメンバーで採用活動を行っていると、どうしても視野が狭くなったり、既存のやり方が「当たり前」になってしまったりすることがあります。また、部署間の力関係など、社内のしがらみによって本質的な課題にメスを入れられないケースも少なくありません。

採用コンサルタントは、しがらみのない完全な第三者として、客観的かつ中立的な立場から組織や採用活動を分析します。

- 潜在的な課題の発見: 採用担当者は「応募が少ないこと」を課題だと感じていても、コンサルタントがヒアリングやデータ分析を行うと、実は「現場が求めるスキルレベルが高すぎること(要件定義の問題)」や「面接官の態度が悪く、候補者の志望度を下げていること(選考プロセスの問題)」が根本原因であると判明することがあります。このように、社内の人間では気づきにくい、あるいは指摘しにくい本質的な課題を浮き彫りにしてくれます。

- データドリブンな意思決定: 「なんとなくこの媒体が良さそう」「経験上、このタイプの人が活躍する」といった属人的な判断から脱却し、採用ファネルの各段階における歩留まり率、チャネル別の費用対効果(CPA)、選考のリードタイムといった客観的なデータに基づいて課題を特定し、改善策を提案します。これにより、採用活動がより論理的で再現性の高いものになります。

- 社内調整の円滑化: 例えば、現場部門が求める人材要件が非現実的な場合、採用担当者が直接意見するのは難しいかもしれません。しかし、外部の専門家であるコンサルタントが市場データや他社事例といった客観的な根拠を示しながら説明することで、現場の理解を得やすくなり、現実的な採用要件への見直しがスムーズに進むことがあります。

③ 採用担当者の負担を軽減できる

多くの中小企業では、採用担当者が人事、労務、総務など他の業務と兼務しており、採用活動に十分な時間を割けていないのが実情です。採用活動は、戦略立案から候補者とのコミュニケーション、各種調整業務まで多岐にわたり、非常に工数がかかります。

採用コンサルティングを活用することで、戦略立案や分析といった専門性が高く時間のかかる業務を専門家に任せ、採用担当者は本来注力すべきコア業務に集中できるようになります。

- コア業務への集中: コンサルタントが市場分析やデータ分析、採用戦略の設計、採用チャネルの運用管理などを担うことで、採用担当者は候補者一人ひとりと向き合う時間や、入社意欲を高めるためのコミュニケーション、魅力的な面接体験の提供といった、人でなければできない「候補者体験の向上」にリソースを集中できます。

- 業務の効率化: 煩雑なデータ集計やレポート作成、各種採用ツールからの情報収集などをコンサルタントが代行・効率化してくれるため、採用担当者の日々の業務負担が大きく軽減されます。

- 精神的な負担の軽減: 採用活動は、なかなか成果が出ない時期もあり、担当者が一人でプレッシャーや孤独感を抱え込みがちです。専門知識を持つコンサルタントが「壁打ち相手」や「相談役」として伴走してくれることで、精神的な負担が和らぎ、前向きに採用活動に取り組めるようになります。結果として、担当者の疲弊を防ぎ、採用活動全体の質と継続性を高めることに繋がります。

採用コンサルティングを利用する3つのデメリット

採用コンサルティングは多くのメリットがある一方で、導入にあたっては注意すべきデメリットやリスクも存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、コンサルティングを成功させる上で不可欠です。

① 費用がかかる

最も分かりやすいデメリットは、当然ながら費用が発生することです。特に、継続的な支援が必要となる顧問契約型の場合、月々数十万円単位の固定費が発生するため、企業、特に体力のない中小企業やスタートアップにとっては決して小さな投資ではありません。

- 投資対効果(ROI)のシビアな判断: 採用コンサルティングは、短期的に見れば人件費の増加と同じです。そのため、導入にあたっては「この投資によって、どのようなリターンが期待できるのか」を明確にする必要があります。例えば、「採用コストを〇%削減する」「ミスマッチによる早期離職率を〇%改善し、再採用や教育にかかるコストを削減する」「優秀な人材を〇名採用することで、売上を〇円増加させる」といった具体的な目標を設定し、費用対効果を事前にシミュレーションし、経営層の合意を得ておくことが極めて重要です。

- 予算の確保: どんなに優れたコンサルタントでも、十分な予算がなければ効果的な施策は打てません。コンサルティング費用だけでなく、求人広告費やダイレクトリクルーティングツールの利用料など、施策実行のための事業予算も別途確保しておく必要があります。

② 必ずしも成果が出るとは限らない

プロに依頼するからといって、100%の成功が保証されているわけではない、という現実も理解しておく必要があります。採用の成果は、コンサルタントの能力だけでなく、様々な外部要因や自社の協力体制にも大きく左右されます。

- コンサルタントとの相性・スキル: 担当するコンサルタントのスキルや経験、そして自社の社風や担当者との相性が、成果に直結します。業界への理解が浅かったり、コミュニケーションが円滑でなかったりすると、的確なアドバイスが得られず、期待した成果に繋がらない可能性があります。

- 市場環境の変化: 景気の変動や競合他社の動向、特定の職種の需給バランスの急変など、予測不能な外部要因によって、計画通りに採用が進まないリスクは常に存在します。

- 「丸投げ」による失敗: 最も避けなければならないのが、「高いお金を払っているのだから、あとは全部お任せ」という「丸投げ」の姿勢です。採用コンサルティングは、あくまで企業の採用活動を「支援」するサービスであり、採用の主体はあくまで企業自身です。自社からの情報提供が滞ったり、意思決定が遅れたり、現場の協力が得られなかったりすれば、どんなに優秀なコンサルタントでも成果を出すことはできません。

③ 社内にノウハウが蓄積されない場合がある

これは、コンサルタントへの依存度が高くなりすぎた場合に起こりうる、深刻なデメリットです。コンサルティング期間中は採用がうまくいっていても、契約が終了した途端に元の状態に戻ってしまい、結局自社の採用力が何も向上していないという事態に陥るリスクがあります。

- ブラックボックス化: コンサルタントが分析や施策の実行を全て代行してしまうと、採用担当者は「なぜその施策が有効なのか」「どのようなデータを見て判断しているのか」を理解できないまま、結果だけを受け取ることになります。これでは、コンサルタントがいなくなった後、自社でPDCAサイクルを回すことができません。

- 依存体質の形成: 「困ったらコンサルタントに聞けばいい」という姿勢が常態化すると、採用担当者自身が課題を発見し、解決策を考えることを放棄してしまいがちです。これにより、担当者の成長機会が失われ、組織としての採用力が育ちません。

このデメリットを避けるためには、契約当初から「ノウハウの移管」をコンサルティングの重要な目的の一つとして設定し、意識的に関与することが不可欠です。「定例会では必ず施策の背景や根拠を説明してもらう」「分析レポートの読み解き方をレクチャーしてもらう」「自社で使っているツールを一緒に見ながら改善してもらう」など、積極的に知見を吸収し、最終的には「自走」することを目指す姿勢が求められます。

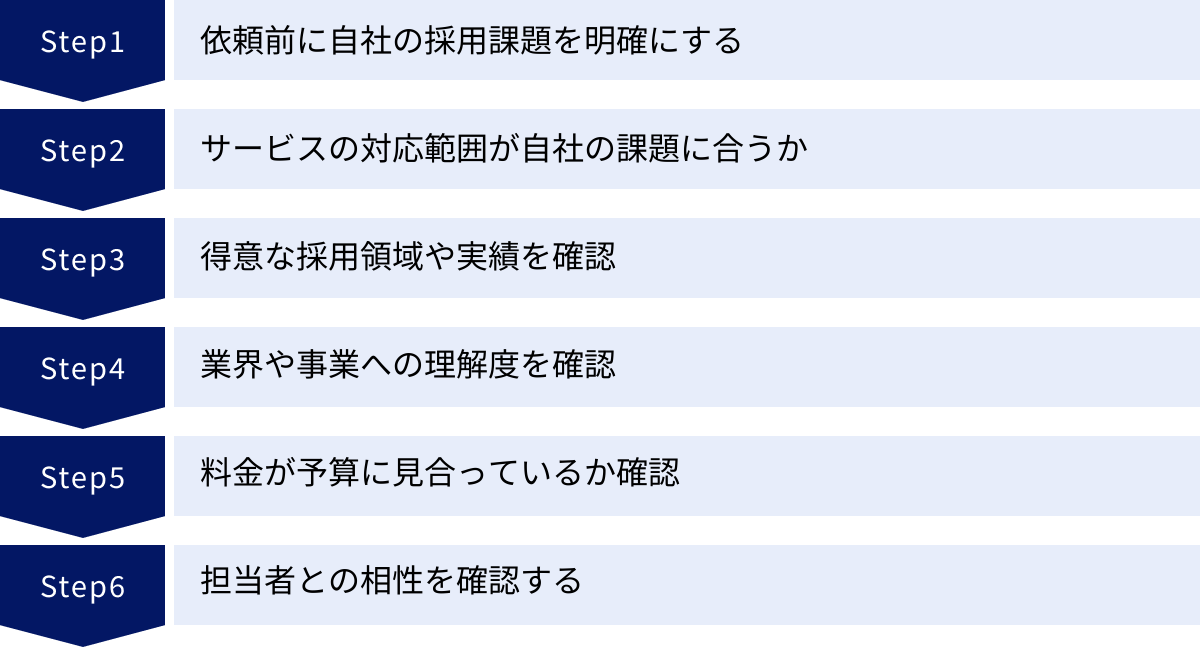

失敗しない採用コンサルティング会社の選び方6つのポイント

採用コンサルティングで成果を出すためには、自社の課題や目的に合った、信頼できるパートナーを選ぶことが何よりも重要です。ここでは、コンサルティング会社選びで失敗しないための6つの重要なポイントを解説します。

① 依頼前に自社の採用課題を明確にしておく

コンサルティング会社に相談する前に、まずは自社内で採用に関する課題をできる限り明確にしておくことが、全てのスタートラインとなります。課題が曖昧なままでは、コンサルティング会社も的確な提案ができず、ミスマッチが生じる原因となります。

- 現状の整理: 「応募が来ない」「内定辞退が多い」といった表面的な問題だけでなく、「なぜそうなっているのか?」という仮説まで考えてみましょう。「そもそも自社の魅力が言語化できていないからではないか?」「選考プロセスが長すぎて、候補者の熱が冷めてしまうのではないか?」など、考えられる要因を書き出します。

- 目標の設定: コンサルティングを通じて、「何を達成したいのか」というゴールを具体的に設定します。「半年でエンジニアを5名採用したい」「新卒採用の母集団の質を上げ、MARCHレベル以上の応募者比率を30%にしたい」「採用コストを前年比で20%削減したい」など、定量的・定性的な目標を立てることで、依頼内容が具体的になります。

- 課題の共有: こうして整理した課題と目標を、問い合わせや初回のヒアリングの際にコンサルティング会社に明確に伝えることで、相手も自社に合った提案をしやすくなります。

② サービスの対応範囲は自社の課題に合っているか

採用コンサルティングと一言で言っても、会社によって提供するサービスの範囲は様々です。自社が求めるサポートと、コンサルティング会社が提供するサービス内容が合致しているかを確認しましょう。

- 上流から下流まで: 戦略立案などの上流工程に特化した会社もあれば、スカウト代行などの実行支援(下流工程)まで一気通貫で対応する会社もあります。「戦略的なアドバイスだけ欲しいのか」「人手が足りないので実行部分まで手伝ってほしいのか」によって、選ぶべき会社は変わります。

- 新卒・中途・その他: 新卒採用に特化した会社、中途採用(特にITエンジニアやハイクラス層)に強い会社、アルバニア採用や障がい者雇用など特定の領域に専門性を持つ会社など、得意分野は異なります。自社の採用ターゲットに合った強みを持つ会社を選びましょう。

③ 得意な採用領域や実績は豊富か

過去の実績は、そのコンサルティング会社の実力を測る上で重要な指標です。特に、自社と似たような状況の企業を支援した経験があるかは必ず確認しましょう。

- 実績の質を確認: 公式サイトに掲載されている実績企業の数だけでなく、その「中身」を見ることが重要です。可能であれば、「自社と同じ業界、同じくらいの企業規模、似たような採用課題を持つ企業の支援実績はありますか?」と具体的に質問し、その際にどのようなアプローチで課題を解決したのか、詳細な事例を聞いてみましょう。

- 得意な採用手法: ダイレクトリクルーティング支援に強みを持つのか、採用ブランディングが得意なのか、リファラル採用の仕組みづくりに長けているのかなど、会社ごとの得意な戦術を確認し、自社が強化したい領域と合っているかを見極めます。

④ 自社の業界や事業への理解があるか

特に専門性の高い業界や、特殊なビジネスモデルを持つ企業の場合、コンサルタントに業界知識や事業への深い理解があるかどうかは、成果を大きく左右します。

- 業界特化の強み: 例えば、IT業界であれば技術トレンドやエンジニアのカルチャーへの理解が、医療業界であれば専門職の特殊なキャリアパスへの理解が必要です。業界知識が乏しいと、候補者に響くメッセージが作れなかったり、的外れな採用要件を定義してしまったりする可能性があります。

- ビジネスモデルへの理解: 自社のビジネスがどのように成り立っており、今後どのように成長していくのかを理解してもらえなければ、事業戦略に沿った採用戦略を描くことはできません。初回のヒアリングの場で、自社の事業内容をどれだけ深く理解しようとしてくれるか、その姿勢も見極めのポイントになります。

⑤ 料金は予算に見合っているか

料金体系と費用相場は、会社選びの重要な判断基準です。複数の会社を比較検討し、自社の予算内で最大の効果が期待できるパートナーを選びましょう。

- 複数社から見積もりを取得: 必ず2~3社以上から提案と見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。その際、料金の安さだけで決めるのは危険です。なぜその金額になるのか、サービス内容の内訳を詳細に確認し、「金額」「サービス範囲」「期待できる成果」のバランスが最も良い会社を選びましょう。

- 費用対効果の視点: 「月額30万円」と「月額50万円」のコンサルティングがあった場合、一見すると前者の方が安価です。しかし、後者の方がより手厚いサポートによって採用成功率が高まり、結果的に採用コストを大幅に削減できる可能性もあります。目先の金額だけでなく、長期的な投資対効果の視点で判断することが重要です。

⑥ 担当者との相性は良いか

最終的に、コンサルティングは「人」対「人」の仕事です。どんなに優れた実績を持つ会社でも、自社の担当者との相性が悪ければ、プロジェクトは円滑に進みません。

- コミュニケーションの円滑さ: こちらの話を真摯に聞いてくれるか、専門用語を多用せず分かりやすく説明してくれるか、レスポンスは迅速で丁寧か、といったコミュニケーションの基本的な部分を確認しましょう。

- 信頼感と熱意: 「この人になら自社の未来を託せる」と思えるような信頼感や、自社の課題を自分事として捉え、成功に向けて共に走ってくれるような熱意を感じられるかが重要です。

- 担当者の実績: 契約前に、実際に担当してくれるコンサルタントがどのような経歴や実績を持っているのか、可能であれば事前に顔合わせをさせてもらい、直接話をする機会を設けることを強くおすすめします。会社の看板だけでなく、個々のコンサルタントの質を見極めることが成功の鍵です。

【タイプ別】おすすめの採用コンサルティング会社10選

ここでは、数ある採用コンサルティング会社の中から、タイプ別に10社を厳選してご紹介します。各社の特徴や得意領域を参考に、自社に合ったパートナー探しの参考にしてください。

| 会社名 | タイプ | 得意領域 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 株式会社VOLLECT | 総合型 | ダイレクトリクルーティング、採用広報 | データドリブンなダイレクトリクルーティング支援と採用CX向上が強み |

| HeaR株式会社 | 総合型 | スタートアップ・ベンチャー、採用ブランディング | 採用CX(候補者体験)を軸にした一気通貫の採用支援 |

| 株式会社ダイレクトソーシング | 総合型 | ダイレクトリクルーティング | ダイレクトリクルーティングの戦略設計から運用代行までを専門的に支援 |

| 株式会社one luck | 総合型 | 幅広い業界・職種 | 採用業務のBPOから戦略コンサルティングまで幅広く対応 |

| 株式会社i-plug | 新卒採用特化 | ダイレクトリクルーティング(新卒) | 新卒オファー型就活サイト「OfferBox」の運営ノウハウを活かした支援 |

| 株式会社インタツアー | 新卒採用特化 | 早期接触、Z世代マーケティング | 企業と学生の交流プラットフォーム「インタツアー」を軸とした採用支援 |

| 株式会社リアライブ | 新卒採用特化 | 早期リクルーティングイベント | 小規模・対話型の就活イベント「ジョブトラ」を運営、マッチングを重視 |

| 株式会社CASTER BIZ recruiting | 中途採用特化 | RPO(採用代行)、中途採用全般 | リモートアシスタントの知見を活かした柔軟な採用実務代行・支援 |

| 株式会社ポテンシャライト | 中途採用特化 | スタートアップ・ベンチャー、エンジニア採用 | “採用”と”開発”の知見を掛け合わせた独自の採用ブランディング・支援 |

| 株式会社コーナー | 中途採用特化 | 人事・採用のプロ人材活用 | フリーランスなど人事・採用のプロと企業をマッチングし、課題解決を支援 |

① 株式会社VOLLECT(総合型)

株式会社VOLLECTは、特にダイレクトリクルーティングの領域に強みを持つ採用コンサルティング会社です。データに基づいた戦略的なスカウト配信や、候補者体験(CX)を重視した採用広報支援などを通じて、企業の採用成功をサポートします。

参照:株式会社VOLLECT公式サイト

② HeaR株式会社(総合型)

HeaR株式会社は、「採用CX(候補者体験)」の向上を軸に、採用戦略の立案から実行までを一気通貫で支援する会社です。特にスタートアップやベンチャー企業向けの採用ブランディングやカルチャーフィットを重視した採用に強みを持ちます。

参照:HeaR株式会社公式サイト

③ 株式会社ダイレクトソーシング(総合型)

社名の通り、ダイレクトリクルーティングに特化したコンサルティング・運用代行サービスを提供しています。各媒体の特性を熟知した専門家が、戦略設計からスカウト文面の作成、効果分析までをトータルで支援し、企業のダイレクト採用を成功に導きます。

参照:株式会社ダイレクトソーシング公式サイト

④ 株式会社one luck(総合型)

株式会社one luckは、採用戦略のコンサルティングから採用実務の代行(BPO)まで、企業のニーズに合わせて幅広いサービスを提供する会社です。様々な業界・職種の採用支援実績があり、柔軟な対応力が特徴です。

参照:株式会社one luck公式サイト

⑤ 株式会社i-plug(新卒採用特化)

国内最大級の新卒向けオファー型就活サイト「OfferBox」を運営する会社です。その豊富なデータとノウハウを活かし、ターゲット学生のペルソナ設計から効果的なオファー文面の作成、面談の進め方まで、新卒ダイレクトリクルーティングに特化したコンサルティングを提供しています。

参照:株式会社i-plug公式サイト

⑥ 株式会社インタツアー(新卒採用特化)

学生が企業を訪問・取材し、その内容を発信するプラットフォーム「インタツアー」を運営しています。この仕組みを活用し、学生との早期接触や相互理解を深めることに重点を置いた、新しい形の新卒採用コンサルティングを展開しています。

参照:株式会社インタツアー公式サイト

⑦ 株式会社リアライブ(新卒採用特化)

学生と企業が本音で対話できる小規模な就活イベント「ジョブトラ」を主力サービスとする会社です。イベント運営のノウハウを活かし、学生の動向を深く理解した上での採用戦略立案や、マッチング精度を高めるためのコンサルティングに強みがあります。

参照:株式会社リアライブ公式サイト

⑧ 株式会社CASTER BIZ recruiting(中途採用特化)

オンラインアシスタントサービスで知られる株式会社キャスターが提供する、中途採用に特化した採用代行(RPO)・コンサルティングサービスです。採用実務に精通したプロフェッショナルが、リモートで柔軟に企業の採用業務をサポートします。

参照:株式会社CASTER BIZ recruiting公式サイト

⑨ 株式会社ポテンシャライト(中途採用特化)

特にIT・Web系のスタートアップ・ベンチャー企業の採用支援で高い実績を誇る会社です。採用ブランディング、エンジニア採用、人事制度設計などを得意とし、企業の成長フェーズに合わせた伴走型のコンサルティングが特徴です。

参照:株式会社ポテンシャライト公式サイト

⑩ 株式会社コーナー(中途採用特化)

フリーランスや副業の人事・採用プロフェッショナルと企業をマッチングするプラットフォームを運営しています。企業の課題に応じて、最適なスキルを持つ専門家をアサインし、戦略立案から実行までを柔軟に支援する新しい形のコンサルティングサービスを提供しています。

参照:株式会社コーナー公式サイト

採用コンサルティングを有効活用するための注意点

高額な費用をかけて採用コンサルティングを導入しても、その活用方法を誤れば期待した成果は得られません。投資効果を最大化し、プロジェクトを成功に導くために、依頼する企業側が意識すべき3つの重要な注意点があります。

導入目的を明確にする

これはコンサルティング会社を選ぶ段階だけでなく、契約後、プロジェクトを進めていく上でも常に立ち返るべき最も重要なポイントです。「何のためにコンサルティングを導入したのか」という目的が社内で共有されていないと、施策の方向性がブレたり、関係者の協力が得られなくなったりします。

- KGI/KPIの設定: 「優秀な人材を採用する」といった曖昧な目標ではなく、「半年後のエンジニア採用充足率100%」「採用単価を30%削減」といった具体的なKGI(重要目標達成指標)と、それを達成するための中間指標であるKPI(重要業績評価指標)をコンサルタントと合意の上で設定しましょう。これにより、進捗を客観的に評価し、軌道修正が必要な場合も迅速に判断できます。

- 関係者への共有: 導入目的は、採用担当者だけでなく、経営層や採用に関わる現場の責任者にも必ず共有し、理解を得ておく必要があります。なぜ今、外部の力を借りる必要があるのか、それによって会社にどのようなメリットがあるのかを全員が認識することで、プロジェクトに対するコミットメントが高まり、協力体制が築きやすくなります。

コンサルタントに丸投げしない

採用コンサルティングで最もよくある失敗パターンが、依頼側の「丸投げ」です。コンサルタントは魔法使いではありません。企業の内部情報や意思決定がなければ、最適な提案も実行も不可能です。コンサルタントはあくまで「伴走者」であり、採用活動の主体は自社であるという意識を絶対に忘れてはいけません。

- 主体的な情報提供: コンサルタントが的確な判断を下すためには、正確でタイムリーな情報が不可欠です。事業計画の変更、現場からのフィードバック、候補者の反応など、良い情報も悪い情報も包み隠さず迅速に共有しましょう。

- 意思決定への積極的な関与: コンサルタントからの提案に対して、ただ「はい、分かりました」と受け入れるのではなく、「なぜこの提案なのですか?」「他に選択肢はありますか?」「この施策のリスクは何ですか?」といった質問を投げかけ、議論を深めることが重要です。このプロセスを通じて、提案内容への理解が深まり、自社にノウハウが蓄積されていきます。

- 定例会への準備: 定例会は、単なる進捗報告の場ではありません。事前にアジェンダを確認し、自社の意見や確認したい事項を準備して臨むことで、限られた時間を有効に活用し、議論を質の高いものにできます。

社内で協力体制を整える

採用は、人事・採用担当者だけで完結するものではありません。特に、外部のコンサルタントが関わる場合は、社内の各所との連携が円滑に進むよう、依頼側が積極的に環境を整える必要があります。

- 経営層のコミットメント: 採用は経営マターです。経営層が採用の重要性を理解し、コンサルティングプロジェクトを後押しする姿勢を明確にすることが、社内の協力を得る上で大きな力になります。重要な意思決定の場には、経営層にも同席を依頼することが有効です。

- 現場部門の巻き込み: 採用する人材を最終的に受け入れ、育成するのは現場の部門です。採用要件の定義や面接プロセスには、現場の責任者やエース社員に積極的に協力してもらいましょう。コンサルタントが現場と直接コミュニケーションを取れるような場を設定することも重要です。彼らが「自分たちの仲間を探す活動」として当事者意識を持つことが、採用の成功と入社後の定着に不可欠です。

- 迅速な連携と調整: 候補者対応はスピードが命です。面接日程の調整や、現場からのフィードバックの回収など、社内連携が必要な場面でボトルネックが発生しないよう、採用担当者がハブとなって円滑なコミュニケーションを促す役割を担う必要があります。

これらの注意点を意識し、コンサルタントを「便利な外注先」ではなく「信頼できるパートナー」として迎え入れ、共にプロジェクトを推進していく姿勢こそが、採用コンサルティングを成功に導く最大の鍵と言えるでしょう。

まとめ

本記事では、採用コンサルティングの基本的な概念から、類似サービスとの違い、具体的なサービス内容、料金体系、メリット・デメリット、そして失敗しない会社の選び方や活用の注意点まで、幅広く解説してきました。

採用環境が厳しさを増す現代において、従来通りのやり方を続けていては、企業の成長を支える優秀な人材を確保することはますます困難になります。採用コンサルティングは、こうした状況を打開し、企業の採用活動を「作業」から「戦略」へと昇華させるための強力なソリューションです。

最後に、この記事の要点を振り返ります。

- 採用コンサルティングとは: 企業の採用課題を解決するため、戦略立案から実行支援までを専門家が伴走するパートナーである。

- サービス選び: 採用代行(RPO)や人材紹介との違いを理解し、自社の課題が「戦略・ノウハウ不足」なのか「実務リソース不足」なのかを見極めることが重要。

- 会社選びのポイント: 依頼前の課題明確化が最も重要。その上で、サービス範囲、実績、業界理解、料金、担当者との相性を多角的に比較検討する。

- 成功の鍵: コンサルタントに丸投げせず、自社が主体となって関わること。導入目的を明確にし、社内の協力体制を整えることが不可欠。

採用は、企業の未来を創る投資です。もし今、自社の採用活動に課題を感じ、打ち手が見出せずにいるのであれば、採用コンサルティングという選択肢を本格的に検討してみてはいかがでしょうか。

最適な採用コンサルティング会社というパートナーを見つけ、戦略的な採用活動を実現することで、企業の未来を担う優秀な人材との出会いを創出しましょう。 この記事が、その第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。