転職を考えたとき、「何か資格を取った方が有利になるのだろうか?」と疑問に思う方は少なくありません。現代の転職市場において、資格はあなたのキャリアを切り拓くための強力な武器となり得ます。しかし、やみくもに資格を取得しても、時間と労力が無駄になってしまう可能性も否定できません。

重要なのは、自分のキャリアプランと転職市場の需要を的確に捉え、戦略的に資格を選び、活用することです。

この記事では、転職における資格の本当の価値から、失敗しない資格の選び方、そして具体的なおすすめ資格20選までを網羅的に解説します。未経験からのキャリアチェンジを目指す方、ライフイベントと仕事を両立させたい女性、さらなる年収アップを狙う方など、それぞれの状況に合わせた最適な資格が見つかるはずです。

この記事が、あなたの転職活動を成功に導き、理想のキャリアを築くための一助となれば幸いです。

目次

転職で資格は本当に有利?

「転職には資格が有利」とよく言われますが、その実態はどうなのでしょうか。結論から言えば、戦略的に選んだ資格は、転職活動を有利に進めるための非常に有効な武器になります。しかし、その一方で「資格さえあれば安泰」というわけでもありません。ここでは、企業がなぜ資格を評価するのか、そして資格だけでは不十分な理由について、多角的に掘り下げていきます。

資格は転職活動を有利に進める武器になる

資格は、単なる「お守り」ではありません。自身の市場価値を高め、ライバルと差をつけるための具体的な「武器」として機能します。特に、これまでのキャリアとは異なる業界や職種へ挑戦する場合、その価値はさらに高まります。

まず、資格を持っていることで書類選考の通過率が上がる可能性があります。多くの応募者が集まる人気企業や職種では、採用担当者はすべての応募者の職務経歴書をじっくり読み込む時間がありません。その際、「必須資格」や「歓迎資格」の有無は、最初のふるい分けの基準となり得ます。資格欄にアピールできるものがあれば、それだけで他の応募者より一歩リードできるのです。

次に、面接の場で会話のきっかけを作りやすくなります。取得した資格について、「なぜこの資格を取ろうと思ったのですか?」「資格の勉強で大変だったことは何ですか?」「その知識を当社でどう活かせると思いますか?」といった質問は、面接官が応募者の人柄やポテンシャルを探る上で格好の材料となります。ここで、資格取得の動機や学習プロセス、そして将来のビジョンを具体的に語れれば、自己PRの絶好の機会となるでしょう。

さらに、資格取得という成功体験は、転職活動に臨む上での自信にもつながります。目標を設定し、計画を立て、努力を重ねて合格を勝ち取った経験は、「自分はやればできる」という自己肯定感を育みます。不採用が続いて気持ちが落ち込んだ時でも、この自信が心の支えとなり、前向きに活動を続ける原動力となるのです。

このように、資格は単にスキルを証明するだけでなく、選考プロセスを有利に進め、面接でのアピール材料となり、自分自身の自信をもたらすという、多面的なメリットを持つ強力な武器なのです。

企業が資格を評価する3つの理由

企業側は、応募者が持つ資格をどのような視点で評価しているのでしょうか。その背景には、採用活動における合理的な判断基準が存在します。主に、以下の3つの理由から資格は高く評価されます。

スキルや知識を客観的に証明できる

企業が採用で最も知りたいのは、「この応募者は入社後に活躍してくれるか」という点です。しかし、職務経歴書に書かれた自己PRや過去の実績だけでは、そのスキルや知識のレベルを客観的に判断するのは困難です。同じ「コミュニケーション能力が高い」という記述でも、そのレベルは人によって千差万別です。

ここで資格が重要な役割を果たします。資格は、国や公的機関、業界団体といった第三者が定めた基準に基づき、特定の分野における知識やスキルを保有していることを客観的に証明してくれる証明書です。例えば、「日商簿記2級」を持っていれば、企業は「この応募者は高校レベルの商業簿記を理解し、財務諸表を読む基本的な力がある」と判断できます。

特に未経験の職種に応募する場合、実務経験がない分、ポテンシャルをアピールする必要があります。その際、関連資格を取得していれば、「実務経験はないが、業務に必要な基礎知識は自主的に学んでおり、早期の戦力化が期待できる」というポジティブな評価につながります。このように、資格は応募者の能力を可視化し、採用担当者の判断を助ける重要な指標となるのです。

仕事への熱意や向上心を示せる

資格を取得するためには、相応の時間と労力、そして費用が必要です。仕事やプライベートの時間を割いて学習を続け、試験に合格するというプロセスは、決して簡単なことではありません。だからこそ、企業は資格取得の事実そのものから、応募者の仕事に対する熱意やプロフェッショナルとしての向上心、目標達成意欲を読み取ります。

「今のスキルに満足せず、常に新しい知識を吸収しようとする姿勢」や「自ら課題を見つけ、解決に向けて努力できる主体性」は、変化の激しい現代のビジネス環境において、あらゆる企業が求める人材像です。資格は、こうした目に見えないヒューマンスキルやスタンスを雄弁に物語る証拠となります。

面接で「なぜその資格を?」と問われた際に、「〇〇の業務に挑戦したく、そのために必要な専門知識を体系的に学ぶために取得しました」と語ることができれば、それは単なるスキル証明に留まらず、自身のキャリアに対する真摯な向き合い方を示す強力なアピールとなるでしょう。

資格がないと就けない仕事に応募できる

世の中には、特定の資格を持っていなければ、その業務に従事すること自体が法律で禁じられている仕事があります。これを「業務独占資格」と呼びます。例えば、不動産の契約時に重要事項を説明する「宅地建物取引士」や、企業の労務管理や社会保険手続きを代行する「社会保険労務士」、電気工事を行う「電気工事士」などがこれにあたります。

これらの資格がなければ、そもそも求人への応募資格すら満たせません。逆に言えば、これらの資格を取得することは、専門性が高く、安定した需要が見込める特定の職種への扉を開く鍵となります。

また、「名称独占資格」というものもあります。これは、資格がなければその名称を名乗れないというものです。例えば、「保育士」や「介護福祉士」、「中小企業診断士」などが該当します。これらの資格も、特定の専門職に就く上で事実上必須であり、高い専門性の証明となります。

このように、特定の資格はキャリアの選択肢を劇的に広げ、専門家としての道を歩むためのパスポートの役割を果たすのです。

「資格さえあればOK」ではない理由

これまで資格のメリットを強調してきましたが、一方で「資格さえ取れば転職は安泰だ」と考えるのは危険です。資格は万能の切り札ではなく、あくまで転職活動を補強する要素の一つに過ぎません。その理由を正しく理解しておくことが、資格を有効に活用するための第一歩です。

実務経験が最も重視されるため

特に中途採用市場において、企業が応募者に最も期待するのは「即戦力」として活躍してくれることです。そして、その即戦力性を判断する上で最も重視されるのが実務経験です。いくら難関資格を持っていたとしても、実際の業務で成果を出した経験がなければ、企業は採用に慎重になります。

例えば、経理職の募集において、「日商簿記1級を持っている未経験者」と「簿記3級だが経理経験5年の経験者」がいた場合、後者が採用される可能性が高いのが一般的です。なぜなら、後者は資格レベルでは劣るものの、実際の企業の経理フローを理解し、繁忙期の対応や他部署との連携など、現場で培われたノウハウを持っているからです。

資格は、あくまで実務経験を補完したり、その経験の裏付けとなったりするものです。「実務経験 × 資格」という掛け算によって、あなたの市場価値は最大化されます。資格取得を目指す際は、その知識をどう実務に繋げるかという視点を常に持つことが重要です。

誰でも簡単に取れる資格はアピールになりにくいため

世の中には多種多様な資格が存在し、その難易度も様々です。数時間の講習を受けるだけで取得できるような資格や、数日の学習で合格できるような資格は、残念ながら転職市場での評価は限定的です。

採用担当者は日々多くの履歴書を見ており、どの資格にどれくらいの価値があるかをおおよそ把握しています。取得が容易な資格を履歴書に並べても、「学習意欲のアピール」にはつながりにくく、むしろ「手当たり次第に取っているだけ」という印象を与えかねません。

また、転職を希望する業界や職種との関連性が低い資格も、アピールとしては弱くなります。例えば、ITエンジニアを目指す人が、フードコーディネーターの資格をアピールしても、直接的な評価にはつながりにくいでしょう。

資格を選ぶ際は、その資格が持つ「希少性」や「専門性」、そして「志望する仕事との関連性」を冷静に見極める必要があります。数よりも、本当に価値のある一つの資格が、あなたのキャリアを大きく左右することがあるのです。

失敗しない!転職で役立つ資格の選び方

転職を有利に進めるためには、自分にとって本当に役立つ資格を見極める「選び方」が極めて重要です。流行や知名度だけで選んでしまうと、時間と労力をかけたにもかかわらず、全く評価されないという事態になりかねません。ここでは、あなたのキャリアにとって最適な資格を選ぶための4つの視点を紹介します。

自分のキャリアプランに合っているか

資格取得は、それ自体が目的ではありません。あなたの理想のキャリアを実現するための「手段」であるべきです。そのため、まず最初に考えるべきは、「自分は将来どうなりたいのか?」という長期的なキャリアプランです。

- 5年後、10年後、自分はどんな業界で、どんな職種に就き、どのような役割を担っていたいか?

- 専門性を極めるスペシャリストを目指すのか、それとも組織をまとめるマネージャーを目指すのか?

- 将来的には独立・起業も視野に入れているのか?

こうした自問自答を通じて、自分のキャリアの方向性を明確にしましょう。その上で、その目標達成の過程で、どのような知識やスキルが必要になるのかを逆算して考え、それを証明できる資格を選ぶのです。

例えば、「将来は企業の経営課題を解決するコンサルタントになりたい」という目標があるなら、経営全般の知識を体系的に学べる「中小企業診断士」が有力な候補になります。「人事のプロとして、社員が働きやすい環境を作りたい」という目標なら、労働法規や社会保険の専門家である「社会保険労務士」が直結します。

このように、キャリアプランという羅針盤を持つことで、数ある資格の中から、自分にとって本当に価値のある「お宝」を見つけ出すことができます。なんとなく「有利そう」という曖昧な理由で選ぶのではなく、自分の未来像から逆算する視点が、失敗しない資格選びの第一歩です。

転職したい業界・職種で需要があるか

自分のキャリアプランに合致していても、その資格が転職市場で評価されなければ意味がありません。次に重要なのは、転職を希望する業界や職種で、その資格が実際に求められているか(需要があるか)をリサーチすることです。

最も手軽で効果的な方法は、転職サイトの求人情報を分析することです。自分が興味のある業界や職種の求人をいくつかピックアップし、「応募資格」や「歓迎スキル」の欄を注意深く見てみましょう。そこに頻繁に登場する資格は、その分野で需要が高いと判断できます。

例えば、経理職の求人を見れば「日商簿記2級以上必須」や「日商簿記2級歓迎」といった記載が数多く見つかるでしょう。不動産業界であれば「宅地建物取引士」が、IT業界であれば「基本情報技術者試験」が頻出します。

さらに一歩進んで、転職サイトの検索機能で、資格名をキーワードにして求人を検索してみるのも有効です。例えば、「中小企業診断士」と入力して検索し、どのような企業の、どのようなポジションの求人がヒットするかを確認します。これにより、資格が活かせる具体的なフィールドや、企業がその資格保有者にどのような役割を期待しているのかがリアルにわかります。

業界専門誌やビジネスニュースをチェックして、業界のトレンドを把握することも重要です。例えば、DX(デジタルトランスフォーメーション)化が進む業界であれば、IT関連の資格の価値が高まっています。社会的にコンプライアンス遵守の意識が高まれば、法務や労務関連の資格が注目されるでしょう。こうしたマクロな視点を持つことで、将来的に価値が上がる可能性のある資格を先取りすることも可能です。

独占業務がある国家資格か

数ある資格の中でも、特に強力な武器となるのが「業務独占資格」です。これは前述の通り、その資格を持つ人だけが独占的に行うことを法律で認められている業務がある資格のことです。

| 資格の種類 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 業務独占資格 | 資格保有者でなければ、その業務に従事することが法律で禁止されている。 | 宅地建物取引士、社会保険労務士、電気工事士、弁護士、公認会計士など |

| 名称独占資格 | 資格がなくても関連業務はできるが、資格保有者でなければその名称を名乗れない。 | 保育士、介護福祉士、キャリアコンサルタント、中小企業診断士など |

| 技能検定 | 特定の技能や知識のレベルを証明するもの。業務や名称の独占はない。 | 日商簿記検定、TOEIC、MOS、FP技能検定など |

業務独占資格の最大のメリットは、その資格がなければビジネスが成り立たないため、常に一定の需要が見込めることです。景気の変動にも比較的強く、専門職として安定したキャリアを築きやすい傾向があります。また、有資格者が限られているため、希少性が高く、高い専門性をアピールできます。独立開業という選択肢も視野に入れやすく、キャリアの自由度が高まる点も魅力です。

もちろん、業務独占資格は社会的な責任が重い分、難易度が高いものがほとんどです。しかし、その困難を乗り越えて取得すれば、他者にはない強力な競争優位性を手に入れることができます。もしあなたの目指すキャリアの先に業務独占資格があるのであれば、挑戦する価値は非常に高いと言えるでしょう。

取得の難易度と学習期間は現実的か

最後に、現実的な視点も忘れてはなりません。いくら魅力的で需要の高い資格でも、その取得難易度や必要な学習期間が、自分の現在の状況と見合っていなければ、計画倒れに終わってしまいます。

まずは、自分の現在の知識レベルを客観的に把握しましょう。例えば、ITに全く触れてこなかった人が、いきなり高度なIT系の資格を目指すのは無謀かもしれません。まずは「ITパスポート」のような入門資格から始め、段階的にステップアップしていくのが現実的です。

次に、学習に充てられる時間を算出します。現在の仕事の忙しさ、家庭の状況、プライベートの予定などを考慮し、1日に平均して何時間、週に何時間勉強できるかを具体的に考えます。資格にはそれぞれ、合格までに必要とされる「標準学習時間」の目安があります。例えば、日商簿記2級なら200〜350時間、宅建士なら300〜500時間、社会保険労務士なら800〜1,000時間といった具合です。自分の確保できる時間と、資格の標準学習時間を照らし合わせ、無理のない計画が立てられるかを確認しましょう。

難易度とリターンのバランスも重要です。難易度が高すぎれば挫折のリスクが高まりますし、逆に簡単すぎればアピール材料として弱くなります。自分のキャリアプランにとって、どの程度の専門性が必要なのかを考え、コストパフォーマンスの良い資格を選ぶ視点も大切です。

資格予備校のサイトや合格者の体験記などを参考に、具体的な学習方法やスケジュール、費用などを情報収集し、自分にとって最も現実的で効果的な資格と学習プランを練り上げましょう。

【2024年版】転職に有利なおすすめ資格20選

ここからは、これまでの選び方のポイントを踏まえ、2024年現在の転職市場で特に評価が高く、様々な業界・職種で役立つおすすめの資格を20種類、厳選して紹介します。

① TOEIC L&R TEST

- 資格の概要: 日常生活やグローバルビジネスにおける英語によるコミュニケーション能力を測定する世界共通のテストです。Listening(聞く)とReading(読む)の能力を990点満点で評価します。

- 転職での活かし方: 外資系企業、グローバル展開を進める日系企業、商社、メーカー、観光・ホテル業界など、英語力が求められるあらゆる場面で強力なアピール材料となります。近年は職種を問わず、一定の英語力を求める企業が増加傾向にあり、汎用性が非常に高いのが特徴です。一般的に、履歴書に書くなら600点以上、英語を使う業務でアピールするなら730点以上が目安とされています。

- おすすめな人: 国際的なキャリアを目指す人、外資系企業に転職したい人、現在の職場で海外とのやり取りがある人。

- 難易度・学習時間の目安: スコアによって異なりますが、例えば現在のスコアから100点アップさせるのに200〜300時間の学習が必要と言われています。目標スコアを設定し、計画的に学習を進めることが重要です。

- 参照: 一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会

② 日商簿記検定

- 資格の概要: 企業の経営活動を記録・計算・整理し、経営成績と財政状態を明らかにする技能(簿記)を測る検定です。日本商工会議所が主催しています。

- 転職での活かし方: 経理・財務職では必須とも言える資格です。転職市場では実務レベルとされる2級以上の評価が特に高くなります。また、営業職や企画職、経営者であっても、コスト意識や計数感覚を養う上で非常に役立ち、企業の財務諸表を読み解く力は大きな強みになります。

- おすすめな人: 経理・財務部門への転職を目指す人、数字に強く、企業の経営状況を理解したいすべてのビジネスパーソン。

- 難易度・学習時間の目安: 2級の合格率は近年20%前後で推移しており、標準学習時間は200〜350時間程度です。3級から段階的に学習を進めるのが一般的です。

- 参照: 日本商工会議所

③ ファイナンシャル・プランニング(FP)技能検定

- 資格の概要: 個人の資産運用、保険、税金、不動産、相続など、人生のお金に関する幅広い知識を証明する国家資格です。

- 転職での活かし方: 銀行、証券会社、保険会社といった金融業界への転職に直結します。また、不動産業界でもローンや税金の知識が役立ちます。一般企業の総務や人事部門で、社員のライフプラン相談に応じる際にも活用できます。顧客への提案力が重視される職種で幅広くアピール可能です。転職では2級以上が評価の目安となります。

- おすすめな人: 金融・不動産業界を目指す人、人のお金に関する相談に乗る仕事がしたい人、自身の家計管理や資産形成にも役立てたい人。

- 難易度・学習時間の目安: 2級の合格率は学科・実技ともに40%〜60%程度と比較的高めですが、出題範囲が広いため、150〜300時間程度の体系的な学習が必要です。

- 参照: 日本FP協会、金融財政事情研究会

④ MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)

- 資格の概要: Word、Excel、PowerPointといったマイクロソフト オフィス製品の利用スキルを証明する国際資格です。

- 転職での活かし方: 事務職、秘書、営業アシスタントなど、パソコンスキルが必須となるほぼ全ての職種でアピールできます。「PCスキル:基本操作可能」と書くよりも、MOS取得を記載する方がスキルの客観的な証明となり、説得力が増します。特にExcel(エキスパートレベル)は、データ分析や業務効率化の能力を示す上で高く評価されます。

- おすすめな人: 事務職への転職を目指す人、PCスキルに自信がなく、客観的な証明が欲しい人、業務効率を上げたいすべての社会人。

- 難易度・学習時間の目安: 合格率は非公開ですが、一般的に80%前後(スペシャリストレベル)と高く、比較的取得しやすい資格です。学習時間は20〜40時間程度が目安です。

- 参照: 株式会社オデッセイ コミュニケーションズ

⑤ ITパスポート試験

- 資格の概要: ITに関する基礎的な知識が証明できる経済産業省認定の国家試験です。AI、ビッグデータ、IoTといった最新技術の動向から、経営戦略、セキュリティ、コンプライアンスまで、幅広い知識が問われます。

- 転職での活かし方: IT業界を目指す未経験者はもちろん、今やITと無関係な業界・職種は存在しないため、すべてのビジネスパーソンにおすすめできます。DXを推進する企業では、全社員に取得を推奨するケースも増えています。ITリテラシーの高さを客観的に示し、変化に対応できる人材であることをアピールできます。

- おすすめな人: IT業界に興味がある人、非IT職だがITの基礎知識を身につけたい人、DX関連の部署で働きたい人。

- 難易度・学習時間の目安: 合格率は50%前後で、IT系国家資格の中では入門レベルに位置づけられます。標準学習時間は100〜150時間程度です。

- 参照: 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

⑥ 基本情報技術者試験

- 資格の概要: ITパスポートの上位に位置づけられる国家試験で、「ITエンジニアの登竜門」とも言われます。ITに関するより専門的で実践的な知識・技能が問われます。

- 転職での活かし方: システムエンジニア(SE)やプログラマーなど、IT専門職への転職を目指す際には、持っていると非常に有利になります。未経験からITエンジニアを目指す場合、この資格を持っていることは、基礎学力と学習意欲の何よりの証明となります。多くのIT企業で取得が推奨されており、資格手当の対象となることも多いです。

- おすすめな人: 本格的にITエンジニアとしてのキャリアをスタートさせたい人、プログラミングやシステム開発に携わりたい人。

- 難易度・学習時間の目安: 2023年度からの新制度での合格率は50%前後ですが、出題範囲が広く専門的なため、十分な対策が必要です。標準学習時間は200〜300時間程度ですが、プログラミング経験の有無で大きく変わります。

- 参照: 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)

⑦ 宅地建物取引士(宅建士)

- 資格の概要: 不動産取引の専門家であることを証明する国家資格です。不動産の売買や賃貸借契約の際に、重要事項の説明を行うことは宅建士の業務独占資格です。

- 転職での活かし方: 不動産業界(売買、賃貸、管理)への転職では、必須またはそれに準ずる資格として扱われます。不動産会社は、従業員の5人に1人以上の割合で専任の宅建士を設置する義務があるため、常に需要があります。金融機関が不動産担保融資を行う際や、建設会社の営業職などでも知識が活かせます。

- おすすめな人: 不動産業界で働きたい人、専門性の高い業務独占資格を取得して安定したキャリアを築きたい人。

- 難易度・学習時間の目安: 合格率は15%〜17%程度と難関です。法律に関する問題が多く、300〜500時間の学習が必要とされています。

- 参照: 一般財団法人 不動産適正取引推進機構

⑧ 社会保険労務士

- 資格の概要: 労働・社会保険に関する法令に基づき、行政機関に提出する書類作成や手続き代行、企業の労務管理や社会保険に関する相談・指導を行う専門家です。業務独占資格を持つ国家資格です。

- 転職での活かし方: 企業の人事・労務部門への転職において、最高峰の資格と評価されます。働き方改革やコンプライアンス遵守の重要性が高まる中、その専門知識を持つ人材の需要は非常に高いです。独立開業も可能なため、将来的に自分の事務所を持ちたいというキャリアパスも描けます。

- おすすめな人: 人事・労務のスペシャリストを目指す人、法律に基づいて企業の「人」に関する課題を解決したい人、将来的な独立も視野に入れている人。

- 難易度・学習時間の目安: 合格率は6%〜7%程度と非常に低く、最難関の国家資格の一つです。合格には800〜1,000時間以上の計画的で継続的な学習が必要不可欠です。

- 参照: 全国社会保険労務士会連合会 試験センター

⑨ 中小企業診断士

- 資格の概要: 中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家です。経営に関する唯一の国家資格(名称独占資格)であり、「経営コンサルタントの国家資格」とも呼ばれます。

- 転職での活かし方: 経営企画、事業開発、マーケティングといった企業の根幹に関わる部署への転職に有利です。金融機関が融資先の経営状態を評価する際にも役立ちます。経営全般に関する幅広い知識を体系的に有している証明となり、マネジメント層へのキャリアアップを目指す際にも強力な武器となります。

- おすすめな人: 経営コンサルタントを目指す人、将来的に企業の経営層を目指したい人、幅広い経営知識を身につけたい人。

- 難易度・学習時間の目安: 1次試験・2次試験を合わせた最終合格率は4%〜8%程度と極めて難関です。学習時間は1,000時間以上必要とされ、長期的な学習計画が求められます。

- 参照: 一般社団法人 中小企業診断協会

⑩ キャリアコンサルタント

- 資格の概要: 個人の適性や職業経験などに応じ、職業選択やキャリア開発に関する相談・助言を行う専門家です。2016年より国家資格(名称独占資格)となりました。

- 転職での活かし方: 人材紹介・派遣会社、企業の新人事部門、大学のキャリアセンター、公的な就職支援機関(ハローワークなど)での活躍が期待されます。人のキャリア形成を支援することに特化した専門性を示せます。

- おすすめな人: 人の成長やキャリア支援に関心がある人、企業の人材開発に携わりたい人、傾聴力やカウンセリングスキルを活かしたい人。

- 難易度・学習時間の目安: 学科・実技試験の合格率は50%〜60%程度ですが、受験資格として厚生労働大臣が認定する講習(約150時間)の修了などが必要です。

- 参照: 特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会

⑪ 登録販売者

- 資格の概要: ドラッグストアや薬局などで、かぜ薬や鎮痛剤といった一般用医薬品(第2類・第3類)の販売ができる専門資格です。

- 転職での活かし方: ドラッグストアや薬局、スーパー、コンビニエンスストアなど、医薬品を扱う小売業界への転職に非常に有利です。有資格者がいなければ医薬品を販売できないため、店舗運営に不可欠な人材として重宝され、資格手当が付く場合も多いです。未経験からでも挑戦しやすく、安定した需要があります。

- おすすめな人: 医薬品や健康に関心がある人、小売業界で専門性を身につけたい人、地域に密着した仕事がしたい人。

- 難易度・学習時間の目安: 合格率は都道府県によって異なりますが、全国平均で40%〜50%程度です。300〜400時間の学習が目安とされています。

- 参照: 厚生労働省

⑫ 介護職員初任者研修

- 資格の概要: 介護職として働く上で基本となる知識・技術を習得したことを証明する公的資格です。介護の入門資格と位置づけられています。

- 転職での活かし方: 未経験から介護業界への転職を目指す場合、実質的に必須の資格と言えます。この研修を修了していることが、応募の最低条件となっている求人が大半です。訪問介護(ホームヘルパー)として働くにはこの資格が必須となります。

- おすすめな人: 未経験から介護の仕事を始めたい人、人の役に立つ仕事がしたいと考えている人、将来的に介護福祉士を目指すための第一歩としたい人。

- 難易度・学習時間の目安: 資格取得には、合計130時間の講義と演習の受講が必須です。修了試験はありますが、講義内容を理解していれば合格は難しくありません。

⑬ 介護福祉士

- 資格の概要: 介護に関する専門的な知識と技術を持つことを証明する国家資格(名称独占資格)です。介護職における唯一の国家資格であり、キャリアアップの証となります。

- 転職での活かし方: 介護職員初任者研修の上位資格として、介護の専門家であることを証明できます。サービス提供責任者やチームリーダーなど、現場の責任あるポジションへの転職に有利です。資格手当も高く設定されていることが多く、給与アップにも直結します。

- おすすめな人: 介護職として専門性を高め、キャリアアップしたい人、施設の管理職やリーダーを目指したい人。

- 難易度・学習時間の目安: 受験資格として、実務経験3年以上+実務者研修の修了などが必要です。試験の合格率は70%〜80%台と高いですが、受験資格を得るまでの道のりが長いです。

⑭ 保育士

- 資格の概要: 児童福祉法に基づく国家資格(名称独占資格)で、保育に関する専門知識・技術を持つことの証明です。

- 転職での活かし方: 保育園、認定こども園、託児所、学童クラブなど、子どもの成長に関わる様々な施設への転職に必須です。待機児童問題などを背景に、保育士の需要は全国的に高く、安定した求人が見込めます。

- おすすめな人: 子どもが好きで、その成長を支える仕事に就きたい人、社会貢献性の高い仕事がしたい人。

- 難易度・学習時間の目安: 合格率は20%前後と低めです。筆記試験9科目に加え、実技試験2分野に合格する必要があり、科目合格制を利用した長期的な学習計画が一般的です。

⑮ 医療事務

- 資格の概要: 病院やクリニックで、受付、会計、レセプト(診療報酬明細書)作成といった事務業務を行うためのスキルを証明する民間資格です。様々な団体が認定試験を実施しています。

- 転職での活かし方: 医療機関の事務職への転職を目指す際に有利になります。特にレセプト作成は専門性が高く、このスキルを持つ人材は重宝されます。全国どこでも病院やクリニックはあるため、勤務地を選ばず働きやすいのが特徴です。パートタイムなど柔軟な働き方がしやすい点も魅力です。

- おすすめな人: 医療機関で働きたい人、安定した事務職に就きたい人、結婚や出産後も続けやすい仕事を探している人。

- 難易度・学習時間の目安: 資格の種類によりますが、合格率は50%〜70%程度のものが多く、比較的取得しやすいです。100〜200時間の学習が目安です。

⑯ 秘書検定

- 資格の概要: 秘書に求められる知識・技能だけでなく、ビジネスマナー、接遇、文書作成、スケジュール管理など、社会人としての総合的な常識や対応力を測る検定です。

- 転職での活かし方: 秘書職はもちろん、一般事務、営業アシスタント、受付など、高いレベルのビジネスマナーが求められる職種全般でアピールできます。特に準1級以上は、状況判断力や対応力が問われるため、評価が高くなります。社会人経験の浅い若手層が、基本的なビジネススキルを証明するのにも有効です。

- おすすめな人: 丁寧で気配りのある仕事が得意な人、ビジネスマナーを体系的に学びたい人、あらゆる職種で通用する対人スキルを身につけたい人。

- 難易度・学習時間の目安: 2級の合格率は50%前後、準1級は30%前後です。2級であれば50〜60時間程度の学習で合格を目指せます。

- 参照: 公益財団法人 実務技能検定協会

⑰ 電気工事士

- 資格の概要: ビル、工場、住宅などの電気設備の工事に従事するために必要な国家資格です。業務独占資格であり、この資格がなければ電気工事は行えません。第二種と第一種があります。

- 転職での活かし方: 建設業界、設備管理会社、電気工事会社などへの転職に必須です。インフラを支える仕事のため需要が安定しており、技術を身につければ長く働くことができます。第二種は一般住宅や小規模店舗、第一種はビルや工場などの大規模な設備の工事が可能です。

- おすすめな人: ものづくりやインフラに関わる仕事がしたい人、手先が器用で体を動かすのが好きな人、専門技術を身につけて安定した職に就きたい人。

- 難易度・学習時間の目安: 第二種の合格率は筆記50%前後、技能70%前後です。100〜200時間程度の学習が目安です。

- 参照: 一般財団法人 電気技術者試験センター

⑱ 危険物取扱者

- 資格の概要: 消防法に基づき、一定数量以上の危険物(ガソリン、灯油、化学薬品など)を貯蔵・取り扱うために必要な国家資格です。

- 転職での活かし方: 化学メーカー、石油元売会社、ガソリンスタンド、印刷会社、工場の設備管理など、危険物を扱う幅広い業種で需要があります。特に「乙種4類(乙4)」は引火性液体を扱えるため、最も需要が高く人気です。有資格者の設置が義務付けられている事業所も多く、転職に有利に働きます。

- おすすめな人: メーカーの製造部門や研究開発、施設の管理業務などに興味がある人。

- 難易度・学習時間の目安: 乙種4類の合格率は30%〜40%程度です。比較的取得しやすく、50〜100時間程度の学習で合格を目指せます。

- 参照: 一般財団法人 消防試験研究センター

⑲ 衛生管理者

- 資格の概要: 労働安全衛生法に基づき、労働者の健康障害や労働災害を防止する役割を担う国家資格です。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者の選任が義務付けられています。

- 転職での活かし方: 企業の総務、人事、安全衛生管理部門への転職で評価されます。特に、工場の安全管理や、企業の健康経営を推進する部署で専門性を発揮できます。管理職を目指す人が、労務管理の一環として取得するケースも多いです。

- おすすめな人: 従業員の健康や安全を守る仕事に興味がある人、総務や人事のキャリアで専門性を加えたい人。

- 難易度・学習時間の目安: 第一種の合格率は40%台、第二種は50%台です。100時間前後の学習が一般的です。

- 参照: 公益財団法人 安全衛生技術試験協会

⑳ 普通自動車第一種運転免許

- 資格の概要: 一般的な乗用車や小型トラックを公道で運転するための免許です。

- 転職での活かし方: 営業職、配送・運送業、地方での就職などでは、必須の応募条件となっていることが非常に多いです。また、建設業や介護職(送迎業務)など、業務で車を運転する機会がある職種でも求められます。職種を問わず、持っていることで応募できる求人の幅が大きく広がる、最も汎用性の高い「資格」の一つと言えるでしょう。

- おすすめな人: 職種や勤務地の選択肢を広げたいすべての人。特に営業職や地方での就職を考えている人。

- 難易度・学習時間の目安: 教習所に通うのが一般的で、卒業検定の合格率は高いです。取得期間は通学で1〜3ヶ月程度です。

【状況別】あなたに特におすすめの資格はこれ!

紹介した20の資格の中から、あなたの現在の状況や目指すキャリアに合わせて、特におすすめの資格をピックアップしてご紹介します。自分にぴったりの資格を見つけるための参考にしてください。

| 状況・目的 | おすすめの資格例 | 理由・ポイント |

|---|---|---|

| 未経験からのキャリアチェンジ | 日商簿記2級, ITパスポート, 介護職員初任者研修, 登録販売者 | 業界・職種の基礎知識を体系的に学び、学習意欲をアピールできる。ポテンシャル採用の可能性を高める。 |

| 女性のキャリア形成 | 医療事務, FP技能検定, 保育士, キャリアコンサルタント, MOS | 専門性を活かして、ライフステージ(結婚・出産など)に合わせた柔軟な働き方(時短・パート・在宅)を選択しやすい。 |

| 専門性を高めて年収アップ | 中小企業診断士, 社会保険労務士, 宅地建物取引士, 基本情報技術者試験 | 業務独占・名称独占資格や、高度な専門知識を要する資格で、市場価値を高める。資格手当や高待遇の求人が期待できる。 |

未経験からキャリアチェンジしたい人向けの資格

実務経験がない分野への転職は、熱意やポテンシャルをいかにアピールできるかが鍵となります。資格は、そのための最も分かりやすい証明書です。

- 経理・事務職を目指すなら「日商簿記2級」: 経理未経験であっても、簿記2級を持っていれば「企業の財務諸表を理解する基礎力がある」と見なされ、ポテンシャルを評価されやすくなります。会計事務所のアシスタントなど、実務を積みながら学べる職場への道も開けます。

- IT業界に挑戦するなら「ITパスポート」「基本情報技術者試験」: IT業界への転職意欲を示す上で、これらの資格は非常に有効です。「ITパスポート」でITの全体像を掴み、「基本情報技術者試験」でエンジニアとしての土台となる知識を証明できれば、未経験者向けの研修が充実した企業への採用可能性がぐっと高まります。

- 介護・福祉業界なら「介護職員初任者研修」: 介護職のスタートラインに立つための資格です。これを持たずに応募できる求人は限られます。まずはこの研修を受け、介護の基本を学ぶことが、キャリアチェンジの第一歩となります。

- 医薬品販売・小売業界なら「登録販売者」: 専門知識が求められる一方で、未経験からでも挑戦しやすいのが魅力です。資格を取得すれば、ドラッグストアなどで専門スタッフとして働くことができ、安定したキャリアを築きやすいです。

これらの資格は、単に知識があることを示すだけでなく、「新しい分野に挑戦するために、自ら時間とお金を投資して学習した」という主体性や学習意欲をアピールする上で絶大な効果を発揮します。

女性が働きやすい仕事で活かせる資格

結婚、出産、育児といったライフイベントと仕事を両立させるためには、専門性を持ち、柔軟な働き方ができる職種に繋がる資格が有効です。

- 安定した事務職なら「医療事務」「MOS」: 「医療事務」は全国どこにでも職場があり、パートタイムの求人も豊富です。レセプトという専門スキルは、ブランクからの復帰を後押ししてくれます。「MOS」は、あらゆる事務職でPCスキルを客観的に証明し、効率的な業務遂行能力を示せます。

- 人の相談に乗る専門職なら「FP技能検定」「キャリアコンサルタント」: 「FP」は金融機関だけでなく、自身のライフプランニングにも役立つ一生モノの知識です。顧客に寄り添う提案力が求められ、女性の共感力が活かせる場面も多いです。「キャリアコンサルタント」も、人の人生に寄り添う仕事であり、自身の経験を活かしながら、多様な働き方が可能です。

- 専門職として長く働くなら「保育士」「社会保険労務士」: 「保育士」は常に高い需要があり、一度資格を取得すれば全国で活躍できます。「社会保険労務士」は難関ですが、取得すれば人事・労務のプロとして企業で活躍する道も、独立して自分のペースで働く道も選べます。

これらの資格は、専門性を武器に「場所」や「時間」の制約を受けにくい働き方を実現し、長期的なキャリア形成を支える土台となります。

専門性を高めて年収アップを目指せる資格

現在のキャリアをさらに発展させ、より高い年収や待遇を目指すなら、希少性や専門性の高い難関資格への挑戦が有効です。

- 経営のプロを目指すなら「中小企業診断士」: 経営全般の知識を証明するこの資格は、事業会社の経営企画や、金融機関、コンサルティングファームへの転職で高く評価されます。経営層へのキャリアパスを開き、大幅な年収アップが期待できます。

- 人事・労務のスペシャリストなら「社会保険労務士」: 企業にとって不可欠な「人」に関する専門家として、高い市場価値を確立できます。大企業の人事部門や、コンサルティング、独立開業など、高収入に繋がるキャリアの選択肢が広がります。

- 不動産のプロフェッショナルなら「宅地建物取引士」: 業務独占資格であるため、不動産業界では常に需要があります。営業成績に応じたインセンティブが高い業界でもあるため、資格と実務経験を掛け合わせることで、高年収を実現することが可能です。

- IT技術の専門家として高みを目指すなら「基本情報技術者試験」とその上位資格: 「基本情報」はITエンジニアとしての基礎体力を証明します。ここから「応用情報技術者試験」や、さらに専門分野の「高度区分試験(データベーススペシャリスト、ネットワークスペシャリストなど)」へステップアップすることで、専門性を高め、プロジェクトリーダーやITスペシャリストとして高待遇を得ることができます。

これらの資格は取得までのハードルが高い分、手にした際のリターンも大きいのが特徴です。 自身の専門性と掛け合わせることで、唯一無二の市場価値を創造し、キャリアのステージを一段階引き上げることができます。

【年代別】キャリア戦略と資格の活かし方

転職において、年代ごとに企業から期待される役割や求められるスキルは異なります。自身のキャリアステージに合わせた資格戦略を立てることで、より効果的に転職活動を進めることができます。

20代:将来性を見据えた基礎スキルを証明する

20代の転職では、実務経験が浅い分、ポテンシャルや学習意欲、基本的なビジネススキルが重視されます。資格は、これらの目に見えない能力を可視化するのに非常に有効です。

- 第二新卒(〜25歳頃): 社会人としての基礎体力をアピールすることが重要です。「TOEIC」で語学力の基礎を、「MOS」でPCスキルの基礎を、「秘書検定」でビジネスマナーの基礎を証明するのは、どんな職種にも通用する有効な戦略です。また、「ITパスポート」は、現代のビジネスパーソンとしてのITリテラシーの高さを示し、将来性を感じさせます。

- 20代後半: ある程度の実務経験を積んだこの時期は、次のキャリアを見据えた専門性の土台作りがテーマになります。経理職を目指すなら「日商簿記2級」、ITエンジニアへの転身なら「基本情報技術者試験」、不動産業界なら「宅地建物取引士」など、目指す業界・職種に直結する専門資格への挑戦がおすすめです。「これまでの経験+これからの専門性」というアピールが可能になります。

20代は吸収力が高く、学習時間も確保しやすい時期です。ここで土台となる資格を取得しておくことが、30代以降のキャリアを大きく左右します。

30代:専門性とマネジメントの資質をアピールする

30代は、即戦力としての専門性が強く求められる年代です。これまでの実務経験を資格によって裏付け、さらに深化させることが重要になります。また、リーダーやマネジメントとしての資質も問われ始めます。

- 専門性の深化: これまで培ってきた実務経験に関連する、より高度な資格を目指しましょう。例えば、経理経験者なら「日商簿記1級」、金融業界なら「FP1級」、ITエンジニアなら「応用情報技術者試験」などが挙げられます。実務経験と高度な専門知識の掛け算により、市場価値を飛躍的に高めることができます。

- マネジメントへの布石: リーダーや管理職へのキャリアアップを視野に入れるなら、より広い視点を持つことを示す資格が有効です。「中小企業診断士」は、経営全般の知識を証明し、マネジメント層に求められる経営的視座を持っていることをアピールできます。「衛生管理者」は、職場の安全衛生管理という管理職の重要な責務に関する知識を示せます。「キャリアコンサルタント」は、部下のキャリア育成を支援する能力の証明になります。

30代の資格取得は、「私はこの分野のプロフェッショナルです」と宣言し、次のステージへ進むための通行手形となります。

40代:高度な専門知識と経営的な視点を示す

40代の転職では、これまでのキャリアの集大成として、高度な専門性、豊富な経験、そして組織全体を俯瞰できる経営的な視点が求められます。他の年代にはない、経験に裏打ちされた深い知見をアピールすることが鍵となります。

- 最高レベルの専門資格: これまでのキャリアを象徴するような、難関国家資格が大きな武器になります。人事・労務の道を極めてきたなら「社会保険労務士」、経営企画やコンサルティングに携わってきたなら「中小企業診断士」などが代表例です。これらの資格は、長年の実務経験と結びつくことで、他の追随を許さない圧倒的な専門性を示します。

- 経験を活かしたセカンドキャリア: これまでの経験を活かし、異なる役割で貢献する道もあります。例えば、長年培った業界知識や人脈を活かして、後進の育成やキャリア支援に携わる「キャリアコンサルタント」や、豊富な現場経験を基に企業のコンプライアンス体制を構築する「衛生管理者」などが考えられます。

40代の資格は、単なるスキルの証明ではありません。「自分のキャリアを棚卸しし、その経験と知識を社会や組織にどう還元できるか」という視点で戦略的に取得・活用することで、年齢を武器に変え、唯一無二の価値を提供できる人材であることを示せるのです。

資格を活かして転職を成功させる2つの注意点

時間と労力をかけて価値ある資格を取得しても、その活かし方を間違えてしまっては宝の持ち腐れです。資格取得後のアクションこそが、転職成功の明暗を分けます。ここでは、絶対に押さえておきたい2つの注意点を解説します。

① 資格取得をゴールにしない

最も陥りがちな失敗が、「資格に合格すること」自体を最終目標(ゴール)にしてしまうことです。試験が終わった途端に燃え尽きてしまい、勉強した内容をすっかり忘れてしまう「資格コレクター」になってはいけません。

資格は、あくまであなたのキャリアを切り拓くための「スタートライン」であり、「ツール(道具)」に過ぎません。重要なのは、そのツールをいかに使いこなし、磨き続けるかです。

例えば、日商簿記2級を取得したら、それで終わりではありません。企業の決算ニュースを見て「この勘定科目はどういう意味だろう?」と考えてみたり、会計ソフトの新しい機能を試してみたりと、常に知識をアップデートし、実務に繋げる意識を持つことが大切です。TOEICでハイスコアを取ったら、オンライン英会話でスピーキング力を磨いたり、英語のビジネスニュースを読んだりして、実践的なスキルに転換していく努力が求められます。

また、資格取得で得られるのは、その分野の専門知識だけではありません。「目標設定能力」「計画性」「継続的な努力ができる力」「情報収集能力」といった、ポータブルスキル(持ち運び可能な能力)も同時に身についているはずです。これらもあなたの立派な強みです。

資格取得はゴールではなく、新たな学びと実践の始まりであると捉えましょう。その姿勢こそが、あなたを真に成長させ、転職市場で評価される人材へと押し上げてくれるのです。

② 資格をどう仕事に活かすか具体的に伝える

面接の場で、「履歴書に書いてある〇〇の資格ですが、これはどういう資格ですか?」と聞かれた際に、単に資格の概要を説明するだけでは不十分です。採用担当者が本当に知りたいのは、その資格を通じて「あなたに何ができるのか」「自社にどう貢献してくれるのか」という点です。

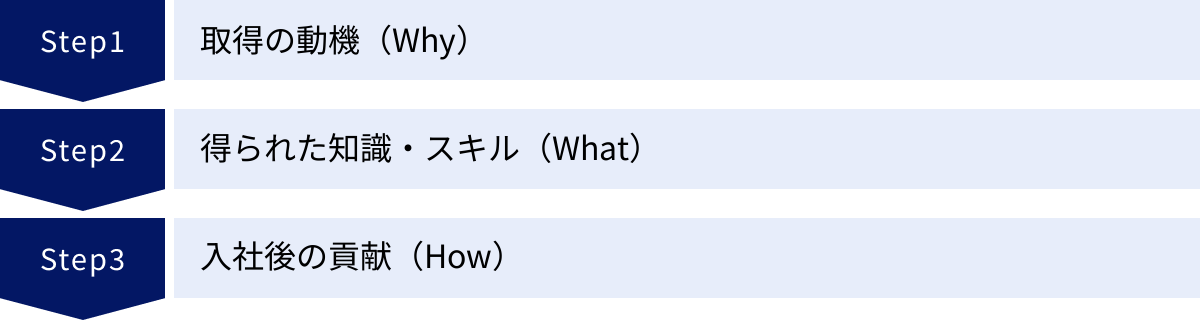

資格をアピールする際は、以下の3つの要素をセットで語れるように準備しておくことが不可欠です。

- 取得の動機(Why): なぜ、数ある資格の中からその資格を選び、取得しようと思ったのか。

- (悪い例)「転職に有利だと思ったからです」

- (良い例)「前職で営業として顧客に提案する中で、財務的な裏付けのある提案の重要性を痛感しました。企業の経営状態を正しく理解し、より説得力のある提案ができるようになるため、体系的に知識を学べる日商簿記2級の取得を目指しました」

- 得られた知識・スキル(What): 資格の学習を通じて、具体的にどのような知識やスキルが身についたのか。

- (悪い例)「簿記の知識が身につきました」

- (良い例)「財務三表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)を読み解き、企業の収益性や安全性、成長性を分析するスキルを習得しました。特に、損益分岐点分析を学んだことで、事業の採算性を評価する視点を得ることができました」

- 入社後の貢献(How): その知識・スキルを、入社後、応募企業の業務でどのように活かせるのか。

- (悪い例)「資格を活かして頑張ります」

- (良い例)「この簿記の知識を活かし、貴社の営業職として、単に製品を売るだけでなく、顧客の経営課題にまで踏み込んだ提案が可能です。例えば、顧客の決算書から課題を読み取り、弊社の製品がどのようにコスト削減や売上向上に貢献できるかを、具体的な数値で示すことができます。これにより、顧客との長期的な信頼関係を構築し、貴社の利益拡大に貢献できると考えております」

このように、「動機 → 習得スキル → 入社後の貢献」というストーリーで語ることで、あなたの強みは採用担当者に鮮明に伝わります。資格という「点」を、あなたの経験や意欲と結びつけて「線」にし、さらに企業の未来と結びつけて「面」でアピールする。この準備を怠らないことが、転職成功への最後の鍵となります。

まとめ:資格を有効活用して転職を成功させよう

本記事では、転職における資格の価値から、失敗しない選び方、具体的なおすすめ資格20選、そして資格を最大限に活かすための注意点まで、幅広く解説してきました。

改めて重要なポイントを整理すると、以下のようになります。

- 資格は、スキルや熱意を客観的に証明し、転職活動を有利に進める強力な武器になり得ます。

- しかし、「資格さえあればOK」ではなく、最も重視されるのは実務経験であり、資格はその経験を補完・強化するものです。

- 失敗しない資格選びの鍵は、①自分のキャリアプラン、②業界・職種の需要、③独占業務の有無、④取得の現実性、という4つの視点を持つことです。

- 資格取得はゴールではありません。取得した知識をどう仕事に活かすのか、具体的なストーリーとして語れるように準備することが、転職成功を左右します。

転職は、あなたのキャリアにおける大きな転機です。そして資格は、その転機をより良い方向へと導くための羅針盤であり、エンジンにもなり得ます。

この記事で紹介した情報を参考に、まずはあなた自身のキャリアプランと向き合い、次の一歩としてどの資格を目指すべきか、じっくりと考えてみてください。戦略的に選んだ一つの資格が、あなたの可能性を大きく広げ、理想のキャリアを実現するきっかけになるはずです。

あなたの転職活動が成功裏に終わることを心から応援しています。