「今の会社、本当にこのままでいいのだろうか」「もっと自分に合った仕事があるはずだ」

新卒で入社してから1~3年が経ち、社会人としての経験を少し積んだからこそ、このようなキャリアに関する悩みや疑問を抱える方は少なくありません。そんなあなたにとって、「第二新卒」としての転職は、キャリアを再構築するための大きなチャンスとなり得ます。

この記事では、第二新卒の定義から、企業がなぜあなたを求めているのか、転職活動を成功させるための具体的なステップやコツまで、網羅的に解説します。新卒時の就職活動とは異なる第二新卒ならではの強みを最大限に活かし、後悔のない転職を実現するためのノウハウが詰まっています。

この記事を読めば、漠然とした不安が解消され、自信を持って次の一歩を踏み出すための具体的な行動計画が見えてくるはずです。あなたの可能性を最大限に引き出し、理想のキャリアを築くための羅針盤として、ぜひ最後までお役立てください。

目次

第二新卒とは?

転職活動を始めるにあたり、まずは「第二新卒」という言葉の正確な意味と、他の採用区分との違いを理解しておくことが重要です。自分がどの立ち位置にいるのかを把握することで、企業が自分に何を期待しているのかを的確に捉え、効果的なアピールができるようになります。この章では、第二新卒の基本的な定義から、新卒や既卒、一般的な中途採用との違いまでを詳しく解説します。

第二新卒の定義と対象期間

第二新卒とは、一般的に「学校(高校、専門学校、短大、大学、大学院)を卒業後、一度就職したものの、約1〜3年以内に離職して転職活動を行う若手求職者」を指す言葉です。

重要なのは、これが法律などで明確に定められた用語ではないという点です。あくまで転職市場で生まれた採用区分のための呼称であり、企業によって「社会人経験3年未満」「25歳以下の求職者」など、対象となる期間や年齢の定義が微妙に異なる場合があります。しかし、おおむね「新卒入社後3年以内」というのが共通認識として広まっています。

この「第二新-卒」という言葉が浸透した背景には、日本の労働市場の変化があります。終身雇用制度が当たり前ではなくなり、働き方の価値観が多様化する中で、新卒で入社した会社とのミスマッチを感じ、早期にキャリアチェンジを図る若者が増えました。企業側も、こうした若手人材のポテンシャルと最低限の社会人スキルに着目し、新卒とも中途とも異なる新たな採用ターゲットとして「第二新卒」枠を設けるようになったのです。

つまり、第二新卒は「社会人経験が浅い」という側面と、「基本的なビジネススキルは身につけている」という二つの側面を併せ持った、非常にユニークな存在と言えます。この特性を理解することが、転職成功の第一歩となります。

新卒・既卒・中途採用との違い

第二新卒の立ち位置をより明確にするために、他の採用区分である「新卒」「既卒」「中途採用」との違いを比較してみましょう。それぞれの定義と、企業が求める人物像の違いを理解することで、あなたがアピールすべきポイントが見えてきます。

| 区分 | 主な対象者 | 社会人経験 | 企業からの期待値 | 選考のポイント |

|---|---|---|---|---|

| 新卒 | 在学中の学生(卒業見込み) | なし | ポテンシャル、人柄、学習意欲 | 学業での実績、アルバイト経験、サークル活動、人柄、熱意 |

| 第二新卒 | 新卒入社後、約1〜3年で転職する人 | あり(1〜3年程度) | ポテンシャル+基礎的なビジネススキル | 短い社会人経験から得た学び、今後の成長性、仕事への意欲 |

| 既卒 | 学校卒業後、正社員としての就業経験がない人 | なし | ポテンシャル、人柄、就業意欲 | 卒業後の活動内容、空白期間の説明、なぜ今就職したいのか |

| 中途採用 | 一定の社会人経験を積んだ転職者 | あり(3年以上が目安) | 即戦力となる専門スキル、実績、マネジメント能力 | これまでの業務実績、専門性、再現性のあるスキル |

新卒との違い

第二新卒と新卒の最大の違いは、「社会人経験の有無」です。新卒採用では、候補者に社会人経験がないことが前提のため、主にポテンシャルや人柄、学習意欲などが評価の中心となります。

一方、第二新卒はたとえ1年未満であっても社会人経験があります。そのため、企業は基本的なビジネスマナー(電話応対、メール作成、名刺交換、報連相など)や、組織で働くことへの理解が備わっていることを期待します。新卒のようにゼロからビジネスマナーを教える研修コストを削減できる点は、企業にとって大きな魅力です。

また、一度社会に出たことで、学生時代には見えなかった「働くこと」のリアルを理解しています。その上で「なぜ転職したいのか」「次はどんな働き方をしたいのか」という問いに対する答えは、新卒の志望動機よりも具体的で、説得力を持つ可能性があります。

既卒との違い

第二新卒と既卒の決定的な違いは、「正社員としての就業経験の有無」です。既卒は、学校を卒業した後に一度も正社員として就職していない人を指します。アルバイト経験はあっても、正社員としての就業経験はないため、採用市場では新卒に近い扱いを受けることが多いですが、企業によっては「なぜ新卒で就職しなかったのか」という点を問われることもあります。

対して第二新卒は、期間の長短はあれど、一度は企業に正社員として籍を置き、業務に従事した経験があります。この経験があることで、組織の一員として働くことの責任感や、チームで成果を出すことの難しさとやりがいを肌で感じています。この実体験に基づいた視点は、既卒者にはない大きなアドバンテージとなります。

中途採用との違い

第二新卒と一般的な中途採用(キャリア採用)との違いは、「求められるスキルレベルと専門性」にあります。中途採用では、特定の分野で3年、5年、10年といった経験を積み、即戦力としてすぐに現場で成果を出せる高度な専門スキルやマネジメント経験が求められます。企業は欠員補充や事業拡大のために、特定のポジションで活躍できる人材をピンポイントで探しています。

これに対し、第二新卒に求められるのは「即戦力」であることよりも、「将来性(ポテンシャル)」です。もちろん、前職で得たスキルや経験は評価されますが、それ以上に、新しい環境への適応力、学習意欲の高さ、今後の成長の可能性といった点が重視されます。そのため、未経験の職種や業界へキャリアチェンジしやすいという大きな特徴があります。

このように、第二新卒は新卒の「ポテンシャル」と中途の「社会人経験」を併せ持つ、ハイブリッドな存在です。このユニークな立ち位置を最大限に活かすことが、転職を成功させる鍵となるでしょう。

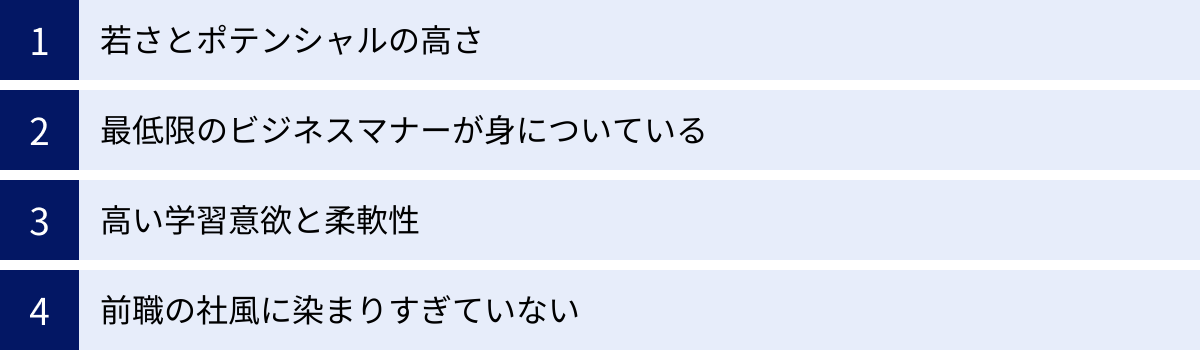

企業が第二新卒を採用する理由

なぜ多くの企業が、新卒や経験豊富な中途採用者だけでなく、「第二新卒」というカテゴリーに注目し、積極的に採用活動を行っているのでしょうか。その背景には、企業側が第二新卒に見出している明確なメリットと期待があります。ここでは、企業が第二新卒を採用する4つの主な理由を深掘りし、あなたが面接でアピールすべきポイントを明らかにします。

若さとポテンシャルの高さ

企業が第二新卒に寄せる最も大きな期待の一つが、「若さ」に裏打ちされた「ポテンシャルの高さ」です。一般的に20代半ばである第二新卒は、ビジネスパーソンとしてのキャリアがまだ始まったばかりです。これは、特定の価値観や働き方に凝り固まっておらず、吸収力が高く、今後の成長の伸びしろが非常に大きいことを意味します。

企業は、長期的な視点で人材を育成したいと考えています。第二新卒を採用することは、いわば未来への投資です。数年後、数十年後に会社の中核を担う人材へと成長してくれることを期待しています。新しい知識やスキルをスポンジのように吸収し、変化の激しいビジネス環境にも柔軟に対応できる若い力は、組織の持続的な成長にとって不可欠な要素です。

特に、新しい事業を立ち上げたり、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進したりする企業にとって、デジタルネイティブ世代である第二新卒の柔軟な発想やITリテラシーは大きな魅力となります。面接の場では、過去の経験を語るだけでなく、「これから何を学び、どのように成長して会社に貢献したいか」という未来志向のビジョンを具体的に示すことが、このポテンシャルをアピールする上で極めて重要になります。

最低限のビジネスマナーが身についている

第二新卒が新卒と一線を画す大きなアドバンテージが、「最低限のビジネスマナーや社会人としての基礎が身についている」点です。企業にとって、新入社員を一から教育するには相当な時間とコストがかかります。敬語の使い方、電話応対、メールの書き方、名刺交換、報告・連絡・相談(報連相)の重要性など、ビジネスの現場で求められる基本的な作法は多岐にわたります。

第二新卒は、たとえ短期間であっても前職でこれらの基礎を実地で学んでいます。そのため、採用する企業は新人研修のコストを大幅に削減でき、より実践的な業務に関するOJT(On-the-Job Training)に集中させることができます。これは、採用担当者や現場の教育担当者にとって計り知れないメリットです。

たとえば、新卒であれば「お客様へのメールのCCに誰を入れるべきか」といった初歩的な判断から指導が必要な場合があります。しかし、第二新卒であれば、ある程度のビジネスコミュニケーションの文脈を理解しているため、よりスムーズに業務にキャッチアップすることが期待できます。この「教育コストの低さ」と「即戦力性の片鱗」が、企業が第二新卒採用に積極的になる大きな動機となっています。応募書類や面接では、前職でどのようなビジネスコミュニケーションを経験したかを具体的に伝えることで、この点を効果的にアピールできます。

高い学習意欲と柔軟性

一度社会に出て、自分と会社との間に何らかのミスマッチを感じた経験は、第二新卒にとって強力なバネとなります。「次の職場では絶対に成功したい」「自分に合った環境でスキルアップしたい」という強い動機は、非常に高い学習意欲へとつながります。企業は、このハングリー精神を高く評価します。

新卒で「なんとなく」入社してしまった人とは異なり、第二新卒の転職活動は、自身のキャリアについて真剣に考えた結果であることが多いです。なぜ前職を辞めようと思ったのか、次はどんなことを実現したいのか、そのために何を学ぶべきか、といった自己分析が深く行われている傾向があります。このような候補者は、入社後も受け身で指示を待つのではなく、自ら積極的に仕事や知識を吸収し、成長しようと努力することが期待できます。

また、社会人経験が浅い分、考え方や仕事の進め方に変な癖がついていないことも魅力です。新しい会社のやり方や文化に対して、「前職ではこうだった」と固執することなく、素直に受け入れる柔軟性があります。この「素直さ」と「学習意欲の高さ」は、新しい環境にスムーズに溶け込み、早期に戦力化するために不可欠な要素であり、企業が第二新卒に求める重要な資質です。

前職の社風に染まりすぎていない

中途採用で経験豊富な人材を採用する際に、企業が時折直面する課題が「カルチャーフィット」の問題です。長年一つの会社で働いてきた人材は、その会社の文化や仕事の進め方が深く染みついているため、新しい環境のやり方になかなか馴染めないケースがあります。

その点、第二新卒は社会人経験が1〜3年と短いため、前職の社風に染まりきっていません。これは、新しい企業のカルチャーや価値観をスムーズに受け入れ、組織に溶け込みやすいという大きなメリットにつながります。企業としては、自社のDNAを素直に受け継ぎ、将来の文化を担っていく人材として育成しやすいのです。

特に、独自の文化を持つベンチャー企業や、組織変革を進めている大企業などでは、凝り固まった価値観を持たず、新しい風を吹き込んでくれる第二新卒の存在は貴重です。彼らは、既存の常識に疑問を投げかけ、新しいアイデアをもたらす触媒としての役割も期待されています。

まとめると、企業にとって第二新卒は、「新卒のポテンシャル」と「中途の基礎スキル」を併せ持ち、かつ「教育コストが低く、組織に馴染みやすい」という、非常にバランスの取れた魅力的な採用ターゲットなのです。これらの企業側の期待を理解し、自身の経験や意欲をそれに結びつけてアピールすることが、転職成功への道を切り拓きます。

第二新卒で転職するメリット・デメリット

第二新卒としての転職は、キャリアを好転させる大きなチャンスを秘めている一方で、特有の難しさや注意点も存在します。メリットとデメリットの両方を正しく理解し、事前に対策を立てておくことが、後悔のない選択をするために不可欠です。この章では、第二新卒転職の光と影を具体的に解説します。

第二新卒で転職するメリット

まずは、第二新卒ならではの有利な点、つまりメリットから見ていきましょう。これを最大限に活かすことが、転職活動を有利に進める鍵となります。

未経験の職種や業界に挑戦しやすい

第二新卒の転職における最大のメリットは、「未経験の分野へキャリアチェンジしやすい」ことです。一般的な中途採用では、即戦力となる経験やスキルが重視されるため、未経験の職種や業界への転職は非常にハードルが高くなります。

しかし、第二新卒採用はポテンシャル重視です。企業側も、候補者に完成されたスキルを求めているわけではなく、今後の成長に期待しています。そのため、「なぜこの業界・職種に挑戦したいのか」という熱意や志望動機に強い説得力があれば、経験不足を補って採用される可能性が十分にあります。

例えば、以下のようなキャリアチェンジは、第二新卒だからこそ実現しやすい典型的なパターンです。

- 営業職で培ったコミュニケーション能力を活かし、顧客の課題解決に深く関わるITコンサルタントへ

- 接客販売で得た顧客視点を武器に、Webマーケティングの企画職へ

- 事務職で身につけた正確性とPCスキルを基盤に、需要の高いITエンジニアへ

新卒時の就職活動で視野に入れていなかった業界や、働き始めてから興味を持った職種に挑戦できるのは、第二新卒ならではの特権と言えるでしょう。

ポテンシャルを評価してもらいやすい

前述の通り、企業は第二新卒に対して、現時点でのスキルよりも将来の可能性、つまりポテンシャルを高く評価します。社会人経験が1〜3年では、目覚ましい実績や専門スキルをアピールできる人は稀です。企業もそのことは十分に理解しています。

だからこそ、選考の場では「この人は新しいことを素直に吸収できるか」「困難な課題にも粘り強く取り組めるか」「自ら考えて行動できるか」といった、スタンスやヒューマンスキルが注視されます。これは、スキル面でアピールすることが難しいと感じる人にとっては、大きなチャンスです。

短い社会人経験の中で、自分が何を考え、どのように工夫して業務に取り組んだのか、そのプロセスを具体的に語ることで、自身のポテンシャルを効果的にアピールできます。たとえ失敗した経験であっても、そこから何を学び、次にどう活かそうとしているのかを伝えられれば、それは立派な成長の証として評価されるでしょう。

新卒時の就職活動の失敗を挽回できる

「本当は別の業界に行きたかったけれど、内定が出たから入社してしまった」「企業の知名度や安定性だけで選んでしまい、社風が合わなかった」

新卒時の就職活動を、このように後悔している人も少なくないでしょう。第二新卒での転職は、こうした新卒時のミスマッチを解消し、キャリアをリセットする絶好の機会です。

一度社会に出て働いた経験があるからこそ、学生時代には見えなかった「自分にとって本当に大切なこと」が明確になっているはずです。例えば、「給与よりもワークライフバランスが重要だ」「チームで協力する仕事がしたい」「成果が正当に評価される環境がいい」など、具体的な働き方の軸が見えてきます。

この「一度失敗したからこその明確な軸」を持って転職活動に臨むことで、企業選びの精度が格段に上がり、二度目のミスマッチを防ぐことができます。これは、何となく就職活動をしている学生にはない、第二新卒だけの強みです。

第二新卒で転職するデメリット

一方で、第二新卒の転職には注意すべきデメリットも存在します。これらの課題をあらかじめ認識し、対策を講じることが成功の鍵です。

短期間での離職を懸念される可能性がある

採用担当者が第二新卒に対して最も懸念するのが、「またすぐに辞めてしまうのではないか」という早期離職のリスクです。新卒で入社した会社を1〜3年という短期間で辞めているという事実は、どうしても「忍耐力がない」「飽きっぽい」といったネガティブな印象を与えかねません。

この懸念を払拭するためには、退職理由と志望動機に一貫性を持たせ、ポジティブな言葉で語ることが不可欠です。「人間関係が悪かった」「残業が多かった」といった不満をそのまま伝えるのではなく、「チームで協調性を発揮しながら目標達成できる環境で働きたい」「業務効率を追求し、自己成長のための時間も確保できる働き方をしたい」というように、前向きな未来志向の言葉に変換する工夫が求められます。

「前の会社が嫌だったから辞める」のではなく、「自分のキャリアプランを実現するために、貴社でなくてはならない」というストーリーを構築することが、採用担当者の不安を払拭し、納得感を与えるための鍵となります。

スキルや経験をアピールしにくい

メリットの裏返しになりますが、社会人経験が短いため、具体的な業務実績や専門スキルをアピールしにくいという側面があります。特に、ルーティンワークが中心だった場合、「職務経歴書に書けるようなことが何もない」と悩んでしまう人もいるでしょう。

しかし、諦める必要はありません。重要なのは、どんな些細な業務であっても、その中で自分なりに工夫した点や改善した点を見つけ出し、言語化することです。

例えば、「単なるデータ入力業務」をしていたとしても、「入力ミスを減らすために、ダブルチェックの仕組みを自主的に提案し、チーム全体のミス率を10%削減した」「Excelのマクロを独学で学び、定型作業の時間を30分短縮した」といった具体的なエピソードを盛り込むことで、主体性や問題解決能力をアピールできます。「何をしていたか(What)」だけでなく、「どのように取り組んだか(How)」を語ることが、スキル不足を補うための重要なテクニックです。

新卒に比べて研修制度が整っていない場合がある

新卒採用では、入社後に数週間から数ヶ月にわたる手厚い集合研修が用意されていることが一般的です。同期入社の仲間と共に、ビジネスマナーから事業内容まで体系的に学ぶ機会があります。

しかし、第二新卒は中途採用の一環として扱われることが多く、新卒のような大規模な研修が用意されていないケースが少なくありません。多くの場合は、配属先の部署でのOJTが教育の中心となります。これは、自ら積極的に質問したり、業務を覚えたりする主体性が求められることを意味します。

手厚い研修を期待していると、入社後に「放置されている」と感じてしまうかもしれません。そのため、入社前に研修制度の有無や内容、入社後のフォロー体制について、面接の逆質問などを通じて確認しておくことが重要です。同時に、「受け身で教えてもらう」のではなく、「自ら学びに行く」という姿勢を持つことが、新しい環境でスムーズに立ち上がるために不可欠です。

第二新卒の転職を成功させる7つのコツ

第二新卒の転職は、やみくもに進めても成功はおぼつきません。新卒時とも、ベテランの中途採用とも異なる、第二新卒ならではの戦略が必要です。ここでは、あなたの転職活動を成功に導くための7つの具体的なコツを、実践的なアドバイスと共に詳しく解説します。

① 自己分析で強みとキャリアプランを明確にする

転職活動のすべての土台となるのが「自己分析」です。新卒の時にも経験したかもしれませんが、社会人経験を経た今、改めて深く掘り下げることが極めて重要です。「なぜ転職したいのか」「次に何を成し遂げたいのか」「自分の強みは何か」を言語化できていなければ、説得力のある応募書類も書けず、面接で一貫性のある回答をすることもできません。

まずは、以下の3つの視点で自分を棚卸ししてみましょう。

- Will(やりたいこと): どのような仕事内容、働き方、環境に興味があるか。将来どのようなキャリアを築きたいか。

- Can(できること): 前職の経験を通じて身につけたスキルや知識は何か。成功体験や得意なことは何か。

- Must(すべきこと): 企業や社会から何を求められているか。自分の強みを活かしてどのように貢献できるか。

特に「Can」を考える際は、「売上を〇%上げた」といった華々しい実績がなくても問題ありません。「正確な資料作成が得意」「初めて会う人ともすぐに打ち解けられる」「地道な作業をコツコツ続けられる」といった、ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)や性格的な強みを洗い出すことが重要です。これらの自己分析を通じて見えてきた「自分の軸」が、今後の企業選びや面接でのアピールの核となります。

② 転職理由はポジティブに変換して伝える

面接で必ず聞かれる「転職理由」。ここでネガティブな不満をそのまま口にしてしまうと、「他責にする人」「環境が変わってもまた同じ不満を持つのでは」という印象を与え、一気に不利になります。

第二新卒の転職理由で最も重要なのは、ネガティブな事実をポジティブな動機に変換して伝えるスキルです。これは嘘をつくことではありません。事実をどの角度から見て、どのような言葉で表現するかの問題です。

| ネガティブな本音 | → | ポジティブな変換例 |

|---|---|---|

| 残業が多くてプライベートがない | → | 業務の効率化を常に意識し、生産性を高める働き方をしたい。捻出した時間で専門知識を学び、より付加価値の高い仕事に挑戦したい。 |

| 給料が安い、評価制度が不満 | → | 成果が正当に評価され、それが報酬や次の挑戦機会に反映される環境で、高いモチベーションを持って働きたい。 |

| 人間関係が悪かった | → | チームメンバーと積極的にコミュニケーションを取り、互いに協力しながら一体感を持って目標達成を目指せる職場で働きたい。 |

| 仕事が単調でつまらない | → | 前職で培った基礎業務の遂行能力を土台に、より裁量権を持って企画段階から関われる仕事に挑戦し、スキルアップを図りたい。 |

このように、「〜が嫌だった」という過去志向の話ではなく、「〜したいから転職する」という未来志向のストーリーを語ることで、採用担当者はあなたの成長意欲や前向きな姿勢を評価してくれるでしょう。

③ 業界・企業研究を徹底的に行う

新卒時の企業研究が「憧れ」や「イメージ」先行だった人も、第二新卒ではより現実的で深いレベルの研究が求められます。一度社会に出たあなたには、企業のビジネスモデルや働き方の実態を、学生時代よりも解像度高く理解できるはずです。

具体的には、以下の点を重点的に調べましょう。

- 事業内容とビジネスモデル: その企業は何を、誰に、どのように提供して利益を上げているのか。

- 業界での立ち位置と競合: 業界全体の動向はどうか。その中での企業の強みや課題は何か。競合他社との違いはどこにあるか。

- 企業文化や社風: 社員の平均年齢、男女比、価値観(どのような行動が評価されるかなど)。企業の公式ブログやSNS、社員インタビュー記事などが参考になります。

- 働き方の実態: 平均残業時間、有給休暇取得率、福利厚生、研修制度など。口コミサイトも参考になりますが、情報の信憑性は慎重に見極める必要があります。

徹底的な企業研究は、志望動機に深みと具体性をもたらします。「貴社の〇〇という事業の、△△という点に将来性を感じました。私の前職での□□という経験は、この事業の発展に貢献できると考えています」というように、具体的な根拠を持って語れるようになれば、他の候補者と大きく差をつけることができます。

④ 転職先に求める条件の優先順位をつける

「給料も高くて、残業もなくて、人間関係も良くて、やりがいのある仕事」…そんな理想の職場は、残念ながら存在しません。転職活動でミスマッチを防ぐためには、自分にとって何が最も重要なのか、条件に優先順位をつけておくことが不可欠です。

まずは、転職先に求める条件をすべて書き出してみましょう。

例:年収、勤務地、業種、職種、仕事内容のやりがい、ワークライフバランス、企業規模、社風、福利厚生、キャリアパスなど。

次に、それらを「絶対に譲れない条件」「できれば満たしたい条件」「妥協できる条件」の3つに分類します。この作業を行うことで、求人情報を見る際の判断基準が明確になり、数多くの選択肢の中から自分に合った企業を効率的に絞り込めるようになります。また、複数の企業から内定を得た際に、どちらを選ぶべきか冷静に判断するための材料にもなります。この優先順位が曖昧なまま転職活動を進めると、内定が出た企業に安易に飛びついてしまい、再びミスマッチを繰り返すことになりかねません。

⑤ これまでのスキルや経験を棚卸しする

「社会人経験が短いから、アピールできるスキルなんてない…」と考えるのは早計です。どんな仕事にも、必ず学びや得られたスキルがあります。職務経歴書を作成する前に、これまでの経験を徹底的に棚卸ししましょう。

具体的には、担当した業務内容を箇条書きでリストアップし、それぞれの業務に対して以下の点を追記していきます。

- 工夫した点: 業務を効率化したり、品質を高めたりするために、自分なりに行った工夫は何か。

- 成果: その工夫によって、どのような結果が生まれたか。可能であれば「〇%コスト削減」「〇時間の工数削減」のように数値化すると、客観性と説得力が増します。

- 得られたスキル: その業務を通じて、どのような知識やスキル(PCスキル、語学力、コミュニケーション能力、調整力など)が身についたか。

この作業を行うことで、自分では当たり前だと思っていた業務の中に、アピールできる要素が隠れていることに気づくはずです。この棚卸しこそが、あなたの市場価値を可視化し、自信を持って面接に臨むための源泉となります。

⑥ 転職エージェントを有効活用する

第二新卒の転職活動において、転職エージェントは非常に心強いパートナーになります。一人で活動するのに比べて、以下のような多くのメリットがあります。

- 非公開求人の紹介: 一般には公開されていない優良企業の求人を紹介してもらえる可能性がある。

- 客観的なキャリア相談: プロの視点から、あなたの強みや市場価値を客観的に評価し、キャリアプランの相談に乗ってくれる。

- 書類添削・面接対策: 企業ごとに合わせた応募書類のブラッシュアップや、模擬面接などを通じて、選考通過率を高めるための具体的なアドバイスをもらえる。

- 企業との連携: 面接日程の調整や、言いにくい年収・条件交渉などを代行してくれる。

- 内部情報の提供: 求人票だけではわからない、企業の社風や部署の雰囲気といったリアルな情報を提供してくれることがある。

特に、第二新卒に特化したエージェントや、20代のサポートに強いエージェントを選ぶと、より的確なサポートを受けやすくなります。複数のエージェントに登録し、自分と相性の良いキャリアアドバイザーを見つけるのがおすすめです。

⑦ 在職中に転職活動を進める

可能な限り、現在の会社に在籍しながら転職活動を進めることを強く推奨します。先に退職してしまうと、「早く次の仕事を見つけなければ」という焦りから、冷静な判断ができなくなり、不本意な企業に妥協して入社してしまうリスクが高まります。

また、収入が途絶えることによる経済的な不安は、精神的な余裕を奪います。在職中であれば、安定した収入があるため、腰を据えてじっくりと自分に合った企業を探すことができます。

もちろん、働きながらの転職活動は時間的な制約があり大変です。しかし、平日の夜や週末の時間、有給休暇などを計画的に活用し、前述の転職エージェントのサポートをうまく利用すれば、効率的に進めることは十分可能です。精神的・経済的な安定は、より良い転職先を見つけるための重要な基盤となります。

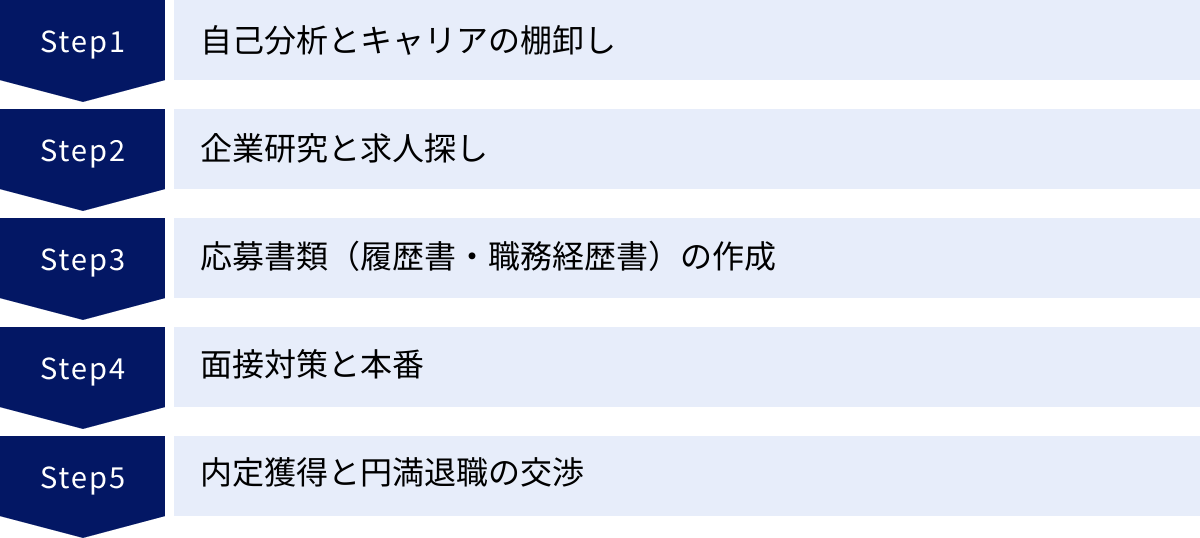

第二新卒の転職活動の進め方【5ステップ】

いざ転職を決意しても、何から手をつければ良いのか分からず、立ち止まってしまう方も多いでしょう。第二新卒の転職活動は、大きく5つのステップに分けることができます。この流れを把握し、各ステップでやるべきことを着実にこなしていくことが、成功への最短ルートです。ここでは、具体的な進め方をステップごとに詳しく解説します。

① 自己分析とキャリアの棚卸し

期間の目安:1〜2週間

これは転職活動全体の基礎となる、最も重要なステップです。ここでの準備が不十分だと、その後の活動すべてが的外れなものになってしまいます。「成功させる7つのコツ」でも触れましたが、改めてやるべきことを整理しましょう。

- 経験の棚卸し(Canの明確化):

- これまでの業務内容を具体的に書き出す。

- 各業務で工夫した点、成果(数値化を意識)、学んだことを言語化する。

- 成功体験だけでなく、失敗体験からも「何を学び、どう次に活かすか」を考える。

- 価値観の明確化(Willの明確化):

- なぜ転職したいのか?(現職の何に不満・課題を感じているのか)

- 仕事を通じて何を実現したいのか?(やりがい、成長、貢献など)

- どのような環境で働きたいのか?(社風、人間関係、働き方など)

- 強みの発見:

- 経験と価値観を掛け合わせ、自分の強みは何かを定義する。「〇〇の経験を活かして、△△な環境で□□という価値を発揮できる」というように、ストーリーとして語れるように整理します。

この段階で、キャリアプランナー(転職エージェントのアドバイザー)に相談し、壁打ち相手になってもらうのも非常に有効です。客観的な視点を得ることで、自分では気づかなかった強みや可能性を発見できることがあります。この最初のステップにじっくり時間をかけることが、後のミスマッチを防ぎ、納得のいく転職につながります。

② 企業研究と求人探し

期間の目安:2〜4週間

自己分析で定まった「自分の軸」を基に、実際にどの業界、どの企業に応募するのかを探していくフェーズです。

- 情報収集チャネルの確保:

- 転職サイト: まずは幅広く求人を見るために、大手転職サイトに登録しましょう。気になる求人をいくつか見ていくうちに、自分の興味の方向性や市場の動向が掴めてきます。

- 転職エージェント: 複数登録し、キャリアアドバイザーとの面談を設定します。自己分析の結果を伝え、非公開求人を含めた自分に合いそうな求人を紹介してもらいます。

- 企業の採用サイト: 興味のある企業が見つかったら、必ず公式サイトの採用ページを確認します。企業が発信する生の情報に触れることが重要です。

- SNSや口コミサイト: リアルな情報を得るために活用しますが、あくまで参考程度に留め、情報の取捨選択は慎重に行いましょう。

- 企業研究の深化:

- 興味を持った企業について、「事業内容」「強み・弱み」「社風」「働きがい」などを深く掘り下げて調べます。

- なぜ他の会社ではなく、この会社なのか?を自分の言葉で説明できるようになるまで研究することが目標です。この問いに答えられないうちは、志望動機が薄っぺらになってしまいます。

- 応募企業のリストアップ:

- 自分の軸と企業研究の結果を照らし合わせ、応募する企業を10〜20社程度リストアップします。最初から絞りすぎず、少しでも興味があればリストに入れておくと良いでしょう。

③ 応募書類(履歴書・職務経歴書)の作成

期間の目安:1〜2週間

いよいよ、企業へのラブレターとも言える応募書類を作成します。第二新卒の場合、職務経歴が短いからこそ、自己PRや志望動機でいかにポテンシャルを伝えるかが鍵となります。

- 履歴書の作成:

- 基本情報に間違いがないよう、丁寧に作成します。

- 証明写真は、清潔感のある服装で、表情が明るく見えるものを使用しましょう。スピード写真ではなく、写真館での撮影がおすすめです。

- 自己PR欄や志望動機欄は、職務経歴書と内容が重複しすぎないよう、要点を簡潔にまとめます。

- 職務経歴書の作成:

- これが最も重要です。まず職務要約で、これまでの経歴を3〜4行で簡潔にまとめます。

- 職務経歴は、在籍期間、会社名、事業内容、従業員数などを記載した後、具体的な業務内容を箇条書きで記述します。

- 「①自己分析とキャリアの棚卸し」で整理した「工夫した点」「成果」を具体的に盛り込みます。

- 活かせる経験・知識・スキルのセクションでは、PCスキル(Word, Excel, PowerPointなど、どのレベルで使えるか)、語学力などを記載します。

- 自己PRでは、これまでの経験から得た強みと、それを入社後どのように活かして貢献したいかという意欲を、具体的なエピソードを交えてアピールします。

応募書類は一度作って終わりではなく、応募する企業ごとに志望動機や自己PRの内容をカスタマイズすることが、書類選考の通過率を上げるための鉄則です。

④ 面接対策と本番

期間の目安:1ヶ月〜2ヶ月

書類選考を通過したら、いよいよ面接です。第二新卒の面接では、スキル以上に人柄やコミュニケーション能力、熱意が評価されます。

- 頻出質問への回答準備:

- 「自己紹介・自己PR」「転職理由」「志望動機」「強み・弱み」「学生時代の経験」「今後のキャリアプラン」は必ず聞かれる質問です。応募書類に書いた内容を基に、1分〜2分程度で話せるように練習します。

- 特に「転職理由」は、ネガティブな印象を与えないよう、ポジティブな言葉で一貫性のあるストーリーを語れるように準備を徹底しましょう。

- 逆質問の準備:

- 面接の最後に必ず設けられる「何か質問はありますか?」という時間。これは絶好のアピールチャンスです。「特にありません」は絶対にNG。

- 調べれば分かるような質問(福利厚生など)ではなく、入社意欲の高さや企業への深い関心を示す質問を用意しましょう。(例:「配属予定の部署では、どのようなスキルを持つ方が活躍されていますか?」「入社後、早期に成果を出すために、今のうちから勉強しておくべきことはありますか?」など)

- 模擬面接:

- 転職エージェントのキャリアアドバイザーや、信頼できる友人・家族に面接官役を頼み、練習を重ねます。話す内容だけでなく、表情や声のトーン、姿勢などもチェックしてもらいましょう。

面接当日は、清潔感のある身だしなみを心がけ、指定された時間の5〜10分前には到着するようにしましょう。ハキハキとした受け答えと、笑顔を忘れずに。

⑤ 内定獲得と円満退職の交渉

期間の目安:1ヶ月〜1.5ヶ月

内定はゴールではなく、新たなスタートです。最後まで気を抜かずに、手続きを進めましょう。

- 内定・条件確認:

- 内定通知を受けたら、まずは書面(労働条件通知書)で給与、勤務地、業務内容、休日などの条件を詳細に確認します。口頭での説明と相違がないか、自分の希望と合っているかをチェックしましょう。不明点があれば、入社承諾前に必ず確認します。

- 退職の意思表示:

- 入社する企業を決めたら、現在の職場に退職の意思を伝えます。法律上は2週間前で良いとされていますが、会社の就業規則に則り、一般的には1〜2ヶ月前に直属の上司に直接伝えるのがマナーです。

- 強い引き留めに合う可能性もありますが、感謝の気持ちを伝えつつも、転職の意思が固いことを毅然とした態度で示します。

- 引き継ぎと退職手続き:

- 後任者やチームメンバーが困らないよう、責任を持って業務の引き継ぎを行います。引き継ぎ資料を作成し、丁寧な説明を心がけましょう。

- 貸与物の返却や、必要書類の受け取りなど、会社規定の手続きを進めます。

立つ鳥跡を濁さず。 お世話になった会社への感謝を忘れず、最後まで誠実に対応することが、社会人としての信頼を保ち、気持ちよく新しいスタートを切るための秘訣です。

第二新卒におすすめの転職サイト・エージェント10選

第二新卒の転職活動を成功させるためには、自分に合った転職サービスを見つけることが不可欠です。数あるサービスの中から、特に第二新卒のサポートに定評があり、実績豊富な転職サイト・エージェントを10個厳選して紹介します。それぞれの特徴を比較し、あなたの目的やスタイルに合ったサービスを活用しましょう。

第二新卒向け転職サービス比較表

| サービス名 | サービス形態 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| リクルートエージェント | 転職エージェント | 業界No.1の求人数。全業種・職種を網羅。実績豊富なアドバイザー。 | 幅広い求人から選びたい人、地方での転職を考えている人 |

| doda | 転職サイト+エージェント | 求人検索とエージェントの両機能を利用可能。診断ツールが豊富。 | 自分で求人を探しつつ、プロのサポートも受けたい人 |

| マイナビAGENT | 転職エージェント | 20代・第二新卒のサポートに強み。中小・優良企業の求人も多数。 | 初めての転職で手厚いサポートを受けたい20代の人 |

| Re就活 | 転職サイト | 20代・第二新卒専門の転職サイト。Webセミナーやイベントが豊富。 | 同世代の転職者と情報交換しながら活動したい人 |

| type転職エージェント | 転職エージェント | IT・Web・営業職に強み。年収交渉力に定評あり。首都圏中心。 | IT/Web業界や営業職でキャリアアップを目指す人 |

| UZUZ(ウズウズ) | 転職エージェント | 第二新卒・既卒・フリーター特化。個別サポートが非常に手厚い。 | 書類選考や面接に自信がなく、徹底的に対策したい人 |

| ハタラクティブ | 転職エージェント | 未経験からの正社員就職支援に特化。人柄重視の求人が多い。 | 社会人経験が浅く、未経験の仕事に挑戦したい人 |

| 就職Shop | 転職エージェント | 書類選考なしで面接に進める求人が中心。対面での丁寧なヒアリング。 | 経歴に自信はないが、人柄や意欲で勝負したい人 |

| いい就職ドットコム | 転職サイト+エージェント | 第二新卒・既卒向け。企業のリアルな情報提供に注力。 | 企業の内部情報や働く環境を詳しく知ってから応募したい人 |

| DYM就職 | 転職エージェント | 第二新卒・既卒向け。スピーディーな選考が特徴。 | できるだけ早く転職先を決めたい人 |

① リクルートエージェント

業界最大手ならではの圧倒的な求人数と実績が魅力の転職エージェントです。全業種・全職種を網羅しており、都市部だけでなく地方の求人も豊富なため、どこに住んでいても利用しやすいのが大きな強み。各業界に精通したキャリアアドバイザーが多数在籍しており、提出書類の添削から独自に分析した企業情報の提供、面接対策まで、転職活動をトータルでサポートしてくれます。まずは登録して、どのような求人があるのか市場感を掴むためにも最適なサービスです。(参照:リクルートエージェント公式サイト)

② doda

パーソルキャリアが運営する、転職サイトとエージェントの両方の機能を併せ持ったサービスです。自分で求人を探しながら、気になる求人があればエージェントに相談する、といった柔軟な使い方が可能です。キャリアタイプ診断や年収査定など、自己分析に役立つ無料の診断ツールが充実しているのも特徴。膨大な求人の中から自分に合った仕事を見つけたい、能動的に活動したい第二新卒におすすめです。(参照:doda公式サイト)

③ マイナビAGENT

新卒採用で有名なマイナビが運営する転職エージェントで、特に20代・第二新卒のサポートに力を入れています。 全国に拠点があり、大手企業だけでなく、各地域の優良な中小企業の求人も多く保有しているのが特徴です。キャリアアドバイザーが親身に相談に乗ってくれると評判で、初めての転職で何から始めればいいか分からないという方でも安心して利用できます。(参照:マイナビAGENT公式サイト)

④ Re就活

株式会社学情が運営する、日本で初めての20代・第二新卒・既卒専門の転職サイトです。掲載されている求人はすべて20代を対象としたもので、未経験者歓迎の求人が豊富に揃っています。Webセミナーや大規模な転職イベント「転職博」を頻繁に開催しており、企業の人事担当者と直接話せる機会が多いのも魅力。同じ境遇の仲間と情報交換しながら、転職活動を進めたい方にぴったりです。(参照:Re就活公式サイト)

⑤ type転職エージェント

株式会社キャリアデザインセンターが運営し、特にIT・Web業界や、ものづくり(メーカー)のエンジニア、営業職、企画職の転職に強みを持つエージェントです。一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)の求人が中心ですが、専門性の高いキャリアアドバイザーによる質の高いカウンセリングと、高い年収交渉力に定評があります。特定の職種でキャリアアップを目指したい第二新卒は、ぜひ登録しておきたいサービスです。(参照:type転職エージェント公式サイト)

⑥ UZUZ(ウズウズ)

第二新卒・既卒・フリーターの就職支援に特化した転職エージェントです。最大の特徴は、一人ひとりに合わせたオーダーメイド型の非常に手厚いサポート体制。キャリアカウンセリングに平均20時間をかけ、個別の面接対策や入社後のフォローまで徹底的に行ってくれます。紹介する企業を厳選しており、離職率の高い企業を排除しているため、ブラック企業を避けたい方にも安心。内定率・定着率の高さが強みです。(参照:株式会社UZUZ公式サイト)

⑦ ハタラクティブ

レバレジーズ株式会社が運営する、20代のフリーター・既卒・第二新卒など、社会人未経験や経験が浅い層に特化した就職・転職支援サービスです。カウンセリングから書類作成、面接対策までマンツーマンでサポート。「学歴・経歴不問」や「人柄重視」の求人を多く扱っているため、経歴に自信がない方でも正社員としての一歩を踏み出しやすいのが特徴です。(参照:ハタラクティブ公式サイト)

⑧ 就職Shop

リクルートが運営する、第二新卒や既卒など20代の若者に特化した対面相談型の転職エージェントです。最大の特徴は、登録されている求人がすべて「書類選考なし」であること。キャリアコーディネーターとの面談を通じて、あなたの意欲や人柄を評価してくれる企業を紹介してくれます。学歴や職歴だけで判断されたくない、自分のポテンシャルを直接アピールしたいという方におすすめです。(参照:就職Shop公式サイト)

⑨ いい就職ドットコム

ブラッシュアップ・ジャパン株式会社が運営する、第二新卒・既卒のための就職支援サイトです。紹介する企業を「若者をしっかり育ててくれる」という基準で厳選しており、一社一社を直接訪問して取材したリアルな情報を提供してくれます。企業の良い面だけでなく、厳しい面も正直に伝えてくれるため、入社後のミスマッチが起こりにくいのが特徴。じっくり企業を選びたい慎重派の方に適しています。(参照:いい就職ドットコム公式サイト)

⑩ DYM就職

株式会社DYMが運営する、第二新卒・既卒・フリーター向けの転職エージェントです。全国に拠点があり、書類選考なしで面接に進める求人を多数保有しています。担当エージェントによる丁寧なカウンセリングと、スピーディーな選考プロセスが特徴で、中には面談当日に企業を紹介してくれるケースも。一日でも早く転職先を決めたいという、スピード感を重視する方に向いています。(参照:DYM就職公式サイト)

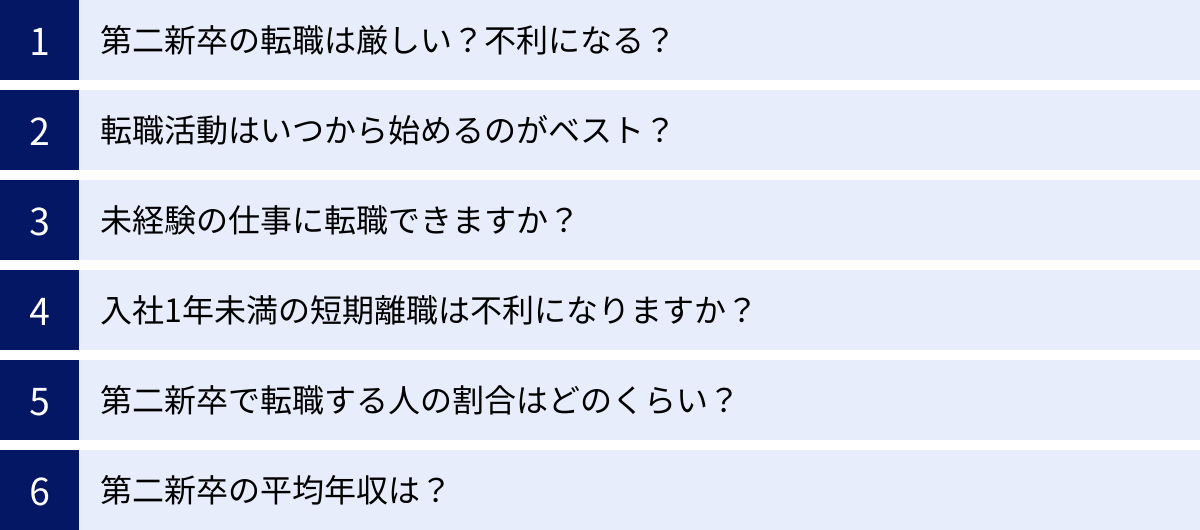

第二新卒の転職に関するよくある質問

第二新卒として転職活動を始めようとするとき、多くの人が同じような疑問や不安を抱えます。ここでは、特によくある質問をピックアップし、一つひとつ丁寧に回答していきます。正しい知識を持つことで、漠然とした不安を解消し、自信を持って活動に臨みましょう。

第二新卒の転職は厳しい?不利になる?

結論から言うと、第二新卒の転職は決して厳しくも不利でもなく、むしろ大きなチャンスです。多くの企業が、若さゆえのポテンシャルや柔軟性、そして最低限のビジネスマナーが身についている第二新卒を積極的に採用したいと考えています。少子高齢化による若手人材の不足も、この傾向に拍車をかけています。

ただし、「誰でも簡単に転職できる」わけではありません。企業側が懸念する「またすぐに辞めるのではないか」という不安を払拭し、自分のポテンシャルを効果的にアピールするための「正しい準備」が不可欠です。自己分析を徹底し、ポジティブな転職理由を語り、企業研究を深く行うなど、本記事で解説したポイントをしっかり押さえることができれば、有利に転職活動を進めることが可能です。

転職活動はいつから始めるのがベスト?

「転職したい」と思い立った瞬間が、情報収集を始めるベストなタイミングです。本格的な活動開始時期としては、転職したい時期から逆算して3ヶ月〜6ヶ月前が一般的です。

転職活動の平均的な期間は、準備から内定まで約3ヶ月と言われています。しかし、これはあくまで平均であり、すぐに決まる人もいれば、半年以上かかる人もいます。特に、在職中に活動する場合は、思うように時間が取れないことも考慮し、余裕を持ったスケジュールを組むことが重要です。

焦って退職してから活動を始めると、経済的・精神的なプレッシャーから妥協した選択をしがちです。まずは転職サイトに登録して求人を眺めたり、転職エージェントに相談してキャリアの方向性を探ったりするところから、気軽に始めてみましょう。

未経験の仕事に転職できますか?

はい、第二新卒は未経験の職種や業界に転職しやすい絶好の機会です。多くの企業が第二新卒には即戦力ではなくポテンシャルを求めているため、経験の有無よりも「なぜこの仕事に挑戦したいのか」という熱意や意欲、学習能力が重視されます。

ただし、全くの準備なしで挑戦できるわけではありません。成功させるためには、以下の点が重要になります。

- 説得力のある志望動機: なぜ経験のある前職ではなく、未経験のこの分野を志望するのかを、自身の経験や価値観と結びつけて具体的に語る必要があります。

- ポータブルスキルのアピール: 前職で培ったコミュニケーション能力、課題解決能力、PCスキルなど、どんな職種でも活かせるスキルをアピールします。

- 自発的な学習意欲: 挑戦したい分野に関する資格の勉強を始めたり、関連書籍を読んだりするなど、意欲を行動で示すことが効果的です。

未経験転職は、あなたのキャリアの可能性を大きく広げるチャンスです。臆することなく、しかし入念な準備をして挑戦しましょう。

入社1年未満の短期離職は不利になりますか?

正直に言うと、入社1年未満での離職は、3年目での離職に比べて不利になる可能性はあります。 採用担当者から「忍耐力がない」「計画性がない」といったネガティブな印象を持たれやすいのは事実です。

しかし、不利な状況を覆すことは十分に可能です。重要なのは、その「伝え方」です。短期離職という事実を真摯に受け止め、反省点を示した上で、それを踏まえたポジティブな転職理由と将来への熱意を語ることができれば、マイナスイメージを払拭できます。

例えば、「社会人としての基礎が未熟なまま入社してしまい、貴社にご迷惑をおかけした点は反省しています。しかし、この短期間で学んだ『自分にとって本当に大切な働き方の軸』を基に、今度こそは貴社で長期的に貢献したいと考えています」というように、反省と前向きな意欲をセットで伝えることが鍵です。やむを得ない理由(ハラスメント、求人内容との著しい乖離など)があった場合も、感情的にならず、客観的な事実として冷静に説明することが大切です。

第二新卒で転職する人の割合はどのくらい?

厚生労働省が毎年発表している「新規学卒就職者の離職状況」が参考になります。令和5年10月に公表された最新のデータによると、平成32年3月(2020年3月)に大学を卒業して就職した人のうち、3年以内に離職した人の割合は32.3%でした。

これは、大卒新入社員のおよそ3人に1人が、3年以内に最初の会社を辞めていることを示しています。この数字を見ても、第二新卒での転職は決して珍しいことではなく、キャリア形成の一つの選択肢として一般化していることがわかります。あなたと同じように、キャリアについて悩み、新たな一歩を踏み出そうとしている仲間はたくさんいるのです。(参照:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します」)

第二新卒の平均年収は?

第二新卒の平均年収は、個人のスキル、前職の年収、転職する業界や職種によって大きく変動するため、一概に示すのは難しいです。しかし、大手転職サービスdodaが発表した「転職で年収アップしたのは何歳?年代別に見る転職の実態」調査(2023年)によると、20代で転職した人のうち、年収が上がった人の割合は51.3%にのぼります。

第二新卒の段階では、年収が大幅にアップするケースは稀かもしれません。特に未経験の職種に転職する場合、一時的に年収が下がることもあり得ます。しかし、重要なのは目先の金額だけではありません。将来的なキャリアパスやスキルアップの可能性を考慮し、数年後に年収が上がる見込みのある企業や職種を選ぶという視点も大切です。年収アップを狙うのであれば、成長産業であるIT業界や、成果が報酬に反映されやすい営業職などが選択肢となるでしょう。(参照:doda「転職で年収アップしたのは何歳?年代別に見る転職の実態」)

まとめ

この記事では、第二新卒の定義から、企業が採用する理由、転職のメリット・デメリット、成功させるための具体的なコツ、そしておすすめの転職サービスまで、第二新卒の転職に関するあらゆる情報を網羅的に解説してきました。

改めて、本記事の重要なポイントを振り返りましょう。

- 第二新卒はチャンスの宝庫: 新卒のポテンシャルと、社会人としての基礎スキルを併せ持つ第二新卒は、企業にとって非常に魅力的な存在です。未経験の分野へ挑戦し、キャリアを再構築する絶好の機会と捉えましょう。

- 自己分析がすべての土台: なぜ辞めたいのかではなく、「次に何をしたいのか」を明確にすることが、転職活動の成功を左右します。自分の強みとキャリアプランを言語化し、一貫性のあるストーリーを構築してください。

- ポジティブ変換が鍵: 短期離職という事実は変えられません。しかし、その事実をどう解釈し、未来への意欲として語るかはあなた次第です。ネガティブな退職理由を、ポジティブな志望動機へと昇華させるスキルを身につけましょう。

- 一人で抱え込まない: 転職活動は、時に孤独で不安なものです。信頼できる転職エージェントをパートナーとして活用することで、客観的なアドバイスや非公開求人の紹介など、多くのメリットを得られます。

新卒で入社した会社が、必ずしもあなたにとっての「正解」であるとは限りません。社会人として少しだけ働いた今だからこそ、学生時代には見えなかった「本当にやりたいこと」や「自分に合った働き方」が見えてきているはずです。その気づきは、あなたのキャリアにとって何よりの財産です。

第二新卒での転職は、決して「逃げ」ではありません。より自分らしく輝ける場所を求めて、主体的にキャリアを築いていくための、勇気ある「攻め」の一手です。

この記事で得た知識とノウハウを武器に、自信を持って次の一歩を踏み出してください。あなたの素晴らしいキャリアの再スタートを、心から応援しています。