転職活動において、面接官から必ずと言っていいほど質問される「転職理由」。この質問にどう答えるかは、合否を左右する重要なポイントです。多くの人が、給与や人間関係といったネガティブな理由を抱えていますが、それを正直に伝えすぎてしまうと、マイナスの印象を与えかねません。

一方で、転職理由は、これまでのキャリアを振り返り、将来へのポジティブな意欲を示す絶好の機会でもあります。面接官が知りたいのは、不満そのものではなく、「その課題を乗り越え、自社で何を成し遂げたいのか」という未来志向の姿勢です。

この記事では、最新の調査に基づいた転職理由ランキングを紹介するとともに、面接官の意図、好印象を与える伝え方のコツ、そして具体的な例文までを網羅的に解説します。納得感のある転職理由を準備し、自信を持って面接に臨むための知識を身につけていきましょう。

目次

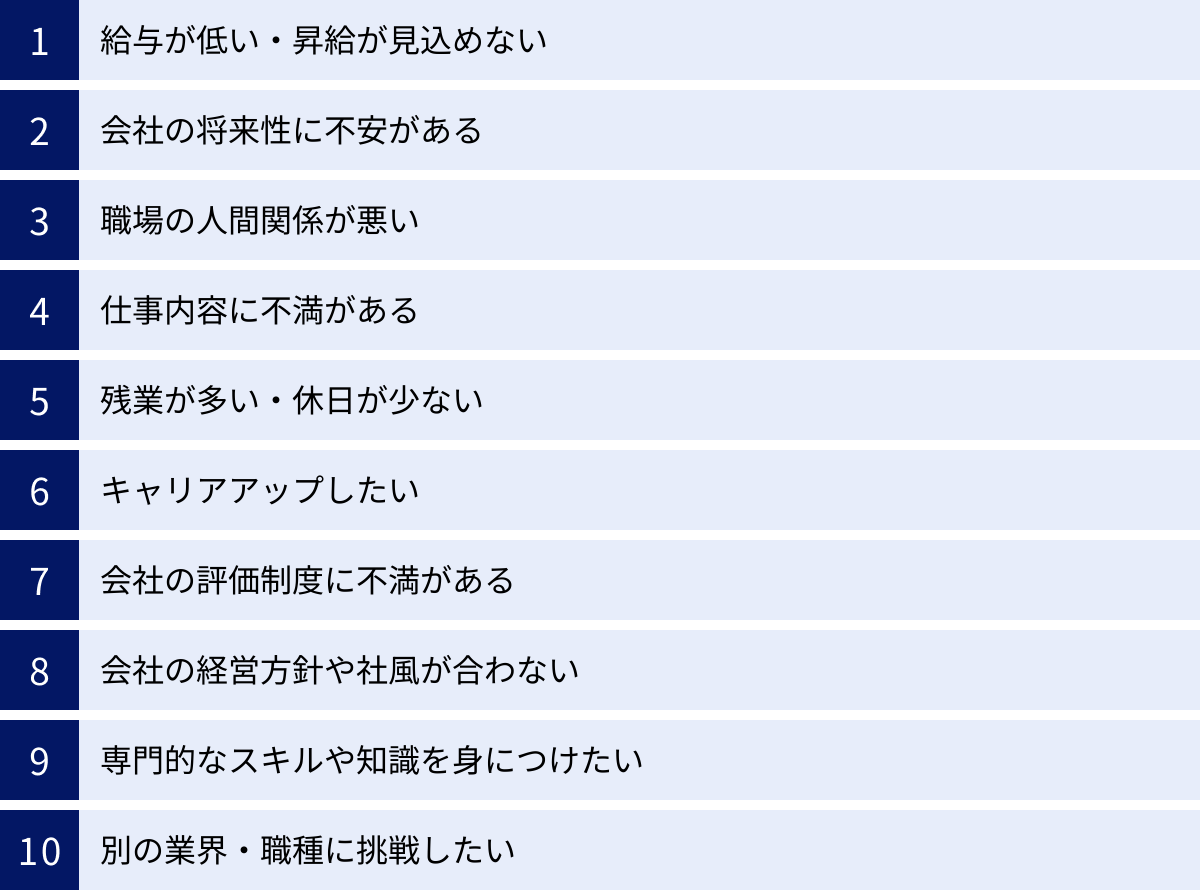

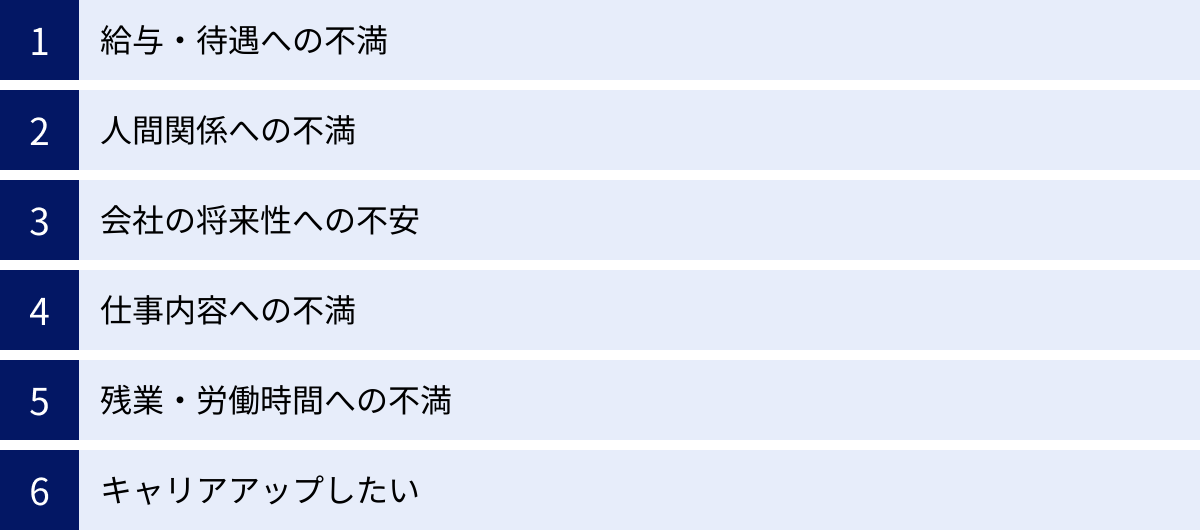

【2024年最新】転職理由ランキングTOP10

転職を考えるきっかけは人それぞれですが、多くの人が共通の悩みを抱えています。ここでは、複数の転職サービス事業者が公表している最新の調査結果を基に、多くのビジネスパーソンが転職を決意する理由のTOP10を解説します。自分自身の状況と照らし合わせながら、転職理由を整理するための参考にしてください。

(参照:株式会社マイナビ「転職動向調査2024年版(2023年実績)」、パーソルキャリア株式会社「転職理由ランキング<2024年上半期>」)

① 給与が低い・昇給が見込めない

最も多くの人が転職理由として挙げるのが「給与」に関する不満です。これは、単に生活水準を上げたいという欲求だけでなく、自身の働きや成果が正当に評価されていないという不満の表れでもあります。

近年、物価の上昇が続く一方で、給与の伸びがそれに追いついていない状況も、この理由がトップに来る大きな要因となっています。特に、長年勤めても昇給額がわずかであったり、業界全体の給与水準が低かったりする場合、より良い条件を求めて転職を決意する人が後を絶ちません。

また、成果主義を掲げながらも、実際には年功序列の風土が根強く、個人のパフォーマンスが給与に反映されにくい企業も少なくありません。自分のスキルや貢献度に見合った報酬を得たいという思いは、働く上での健全なモチベーションであり、これが満たされない環境では、優秀な人材ほど流出しやすくなります。面接でこの理由を伝える際は、単なる不満ではなく、「自身の成果やスキルを正当に評価してくれる環境で、より高い貢献をしたい」というポジティブな意欲に繋げることが重要です。

② 会社の将来性に不安がある

会社の業績悪化、主力事業の縮小、業界全体の斜陽化など、所属する企業の将来性に対する不安も、転職を後押しする大きな理由の一つです。特に、キャリアを長期的な視点で考える人ほど、会社の安定性や成長性を重視する傾向があります。

例えば、自分が所属する事業部が赤字続きで、いつリストラの対象になるか分からない状況や、競合他社の台頭によって自社のシェアが年々低下している状況では、安心して働き続けることは難しいでしょう。また、経営陣が打ち出す方針に一貫性がなかったり、市場の変化に対応できていなかったりすると、従業員は「この船は沈むかもしれない」という危機感を抱きます。

このような状況では、個人の努力だけではキャリアを守れない可能性があります。そのため、より成長性の高い業界や、安定した経営基盤を持つ企業へ移ることで、自身のキャリアの安定を図ろうと考えるのは自然な流れです。この理由を面接で語る際は、企業の批判に終始するのではなく、「より成長性の高いフィールドで自身のスキルを活かし、企業の成長に貢献したい」という前向きな姿勢を示すことが求められます。

③ 職場の人間関係が悪い

上司との相性、同僚とのコミュニケーション不足、ハラスメントの横行など、職場の人間関係の悪化は、精神的な負担が大きく、深刻な転職理由となります。仕事内容や待遇に満足していても、毎日顔を合わせる人たちとの関係が良好でなければ、働く意欲は著しく低下します。

特に、高圧的な上司によるパワーハラスメントや、特定の個人を孤立させるような職場いじめは、当事者の心身を蝕み、休職や退職に追い込む深刻な問題です。また、部署間の連携が悪く、非協力的な態度を取られたり、陰口や噂話が多かったりする職場も、健全な労働環境とは言えません。

本来、仕事はチームで協力して進めるものです。円滑なコミュニケーションが取れない環境では、業務効率が低下するだけでなく、新たなアイデアやイノベーションも生まれにくくなります。人間関係を理由に転職を考える場合、「誰かが嫌だった」という個人的な感情を述べるのではなく、「チームワークを大切にし、建設的な意見交換ができる環境で働きたい」という協調性や、より良い組織作りに貢献したいという意欲をアピールすることが大切です。

④ 仕事内容に不満がある

「入社前に聞いていた仕事と違う」「毎日同じことの繰り返しで成長実感がない」「もっとやりがいのある仕事がしたい」といった、仕事内容そのものに対する不満も、転職理由の上位にランクインします。

新卒で入社した会社で、希望とは異なる部署に配属されたまま異動の機会がないケースや、会社の事業内容の変化に伴い、自身の興味やスキルと合わない業務を担当せざるを得なくなったケースなどが挙げられます。また、長年同じ業務を担当する中で、仕事がマンネリ化し、新たな挑戦がしたいという意欲が湧いてくることもあります。

仕事は人生の多くの時間を費やすものです。そのため、仕事内容に満足できない状態が続くと、モチベーションの維持が難しくなります。自分の強みや得意なことを活かせない、社会への貢献実感がないといった状況は、自己肯定感の低下にも繋がりかねません。この理由を伝える際は、「今の仕事がつまらない」というネガティブな表現ではなく、「これまでの経験で培った〇〇のスキルを活かし、より△△な分野で挑戦したい」というように、具体的なスキルと将来の目標を結びつけて語ることが重要です。

⑤ 残業が多い・休日が少ない

ワークライフバランスの崩壊も、現代のビジネスパーソンにとって深刻な問題です。慢性的な長時間労働や休日出勤が続くと、心身の健康を損なうだけでなく、家族との時間や自己投資のための時間も確保できなくなります。

特に、人手不足の業界や、昔ながらの「長時間働くことが美徳」という価値観が根強い企業では、この問題が顕著です。プライベートを犠牲にして働き続けた結果、燃え尽き症候群(バーンアウト)に陥ってしまったり、体調を崩してしまったりするケースも少なくありません。

近年、働き方改革が進み、ワークライフバランスを重視する価値観が社会的に浸透してきています。自分の時間を大切にし、仕事とプライベートを両立させたいと考えるのは、ごく自然なことです。面接では、「残業が嫌だ」とストレートに伝えるのではなく、「業務の生産性を高め、限られた時間の中で成果を出す働き方をしたい」「自己研鑽の時間を確保し、より専門性を高めて貴社に貢献したい」といった、前向きな姿勢で伝える工夫が求められます。

⑥ キャリアアップしたい

「現在の職場ではこれ以上の成長が見込めない」「より責任のあるポジションに就きたい」といった、自身の成長意欲から生まれるポジティブな転職理由が「キャリアアップ」です。これは、特に向上心の高い優秀な人材に多く見られる傾向があります。

例えば、現職で一通りの業務をマスターし、後輩の指導も任されるようになったものの、会社の規模や組織構造上、それ以上の昇進や新たな挑戦の機会が限られている場合があります。また、よりレベルの高い環境に身を置き、優秀な同僚と切磋琢磨しながら自身の市場価値を高めたいと考える人もいるでしょう。

キャリアアップを目的とした転職は、企業側にも「意欲的な人材」として好意的に受け取られやすい理由です。ただし、その内容は具体的でなければなりません。「キャリアアップしたい」と漠然と伝えるだけでは、計画性がないと判断される可能性があります。「現職で培った〇〇の経験を基に、御社では△△の領域でマネジメントに挑戦したい」というように、これまでの経験と、応募先企業で実現したいこと、そして将来のビジョンを明確に結びつけて語ることが重要です。

⑦ 会社の評価制度に不満がある

「評価基準が曖昧で、上司の好き嫌いで評価が決まる」「頑張っても評価されず、給与や昇進に繋がらない」など、会社の評価制度に対する不満も根強い転職理由の一つです。

従業員のモチベーションを維持し、組織を活性化させるためには、公正で透明性の高い評価制度が不可欠です。しかし、評価基準が公開されていなかったり、評価者の研修が不十分であったりすると、従業員は「正当に評価されていない」という不満を抱きやすくなります。

特に、成果を出しているにもかかわらず、それが適切に評価されない状況は、優秀な人材の離職に直結します。人は誰しも、自分の頑張りを認めてもらいたいという承認欲求を持っています。それが満たされない環境では、仕事への情熱も次第に薄れていってしまうでしょう。この理由を面接で伝える際は、単に制度への不満を述べるのではなく、「成果が明確な指標で評価され、それが報酬や次のチャンスに繋がる環境で、自身の能力を最大限に発揮したい」というように、貢献意欲と結びつけることが効果的です。

⑧ 会社の経営方針や社風が合わない

「トップダウンで現場の意見が全く通らない」「意思決定が遅く、変化に対応できない」「体育会系のノリについていけない」など、会社の経営方針や社風とのミスマッチも、転職を考える大きなきっかけとなります。

どれだけ仕事内容や待遇が良くても、自分が大切にする価値観と会社の文化が大きく異なると、日々の業務にストレスを感じ、長期的に働き続けることは難しくなります。例えば、スピード感を重視し、自律的に仕事を進めたい人が、何をするにも上司の承認が必要で、会議ばかりが多い会社にいると、大きなフラストレーションを抱えるでしょう。

逆に、チームでの協調性を重んじる人が、個人主義で成果第一の社風の会社に入ると、居心地の悪さを感じるかもしれません。このようなカルチャーフィットの問題は、入社前に完全に見抜くことが難しいため、実際に働いてみてから「合わない」と感じるケースが多くあります。面接では、前職の悪口にならないよう配慮しつつ、「チームで議論を重ねながら、より良いものを創り上げていく貴社のスタイルに魅力を感じた」というように、応募先の社風への共感を具体的に示すことが重要です。

⑨ 専門的なスキルや知識を身につけたい

「現在の業務はジェネラリストとしての側面が強く、特定の分野の専門性を深められない」「より高度な技術や専門知識を習得したい」という、専門性追求型の転職理由です。これは、特定の分野でプロフェッショナルとしてキャリアを築きたいと考える人に多く見られます。

例えば、営業職として幅広い商材を扱ってきた人が、特定の業界やプロダクトに特化したコンサルティング営業を目指すケースや、Web制作全般を担当してきた人が、UI/UXデザインやデータ分析といった特定の領域のスペシャリストを目指すケースなどが考えられます。

現職のジョブローテーション制度などにより、一つの分野を突き詰めることが難しい環境にいる場合、専門性を高められる企業への転職は有効なキャリア戦略です。この理由を伝える際は、「なぜその専門性を身につけたいのか」「その専門性を活かして、応募先企業にどう貢献できるのか」を具体的に説明する必要があります。自己満足でスキルを身につけたいのではなく、あくまで企業の成長に貢献するためであるという視点を忘れないようにしましょう。

⑩ 別の業界・職種に挑戦したい

これまでのキャリアとは全く異なる、未経験の業界や職種へのチャレンジも、特に20代から30代前半の若手層に見られる転職理由です。これは、自身の新たな可能性を試したいという探求心や、将来性の高い分野へキャリアチェンジしたいという戦略的な判断から生まれます。

例えば、販売職からITエンジニアへ、事務職からWebマーケターへといったキャリアチェンジが挙げられます。これまでの仕事を通じて、「もっと顧客の課題を根本から解決したい」「自分のアイデアを形にする仕事がしたい」といった思いが強まり、それを実現できる業界や職種に魅力を感じるようになります。

未経験分野への転職は、企業側から見るとポテンシャル採用となるため、即戦力採用とは異なる視点で評価されます。そのため、面接では「なぜその業界・職種に挑戦したいのか」という強い動機と、これまでの経験から培ったポータブルスキル(コミュニケーション能力、課題解決能力など)を、新しい仕事でどのように活かせるのかを論理的に説明することが不可欠です。熱意と学習意欲、そしてこれまでの経験との接続点を明確に示すことが、成功の鍵となります。

【男女別】転職理由ランキング

転職理由は、性別によっても傾向が異なります。ライフステージやキャリアに対する価値観の違いが、転職を考えるきっかけに影響を与えるためです。ここでは、男性と女性それぞれの転職理由ランキングTOP5を見ていきましょう。

(参照:株式会社マイナビ「転職動向調査2024年版(2023年実績)」、doda「女性の転職理由ランキング」)

男性の転職理由TOP5

男性の転職理由は、キャリア形成や経済的な安定を重視する傾向が強く見られます。一家の主として生計を支える責任感や、社会的な成功を目指す意欲が背景にあると考えられます。

| 順位 | 男性の転職理由 | 主な背景・要因 |

|---|---|---|

| 1位 | 給与が低い・昇給が見込めない | 経済的安定の追求、成果への正当な評価要求 |

| 2位 | 会社の将来性に不安がある | 長期的なキャリアの安定性、業界や企業の成長性への懸念 |

| 3位 | 仕事内容に不満がある | やりがい、自己成長、市場価値の向上 |

| 4位 | キャリアアップしたい | 昇進・昇格、責任範囲の拡大、マネジメントへの挑戦 |

| 5位 | 残業が多い・休日が少ない | ワークライフバランスの改善、健康維持 |

① 給与が低い・昇給が見込めない

男性の転職理由で最も多いのは、やはり給与への不満です。これは、自身の市場価値を金銭的な評価として捉える傾向が強いことや、家族を養うための経済基盤を安定させたいという現実的なニーズが背景にあります。成果を出しても給与に反映されない、昇給ペースが遅いといった状況は、仕事へのモチベーションを著しく低下させ、より良い待遇を求めて転職市場へと目を向けさせる直接的な原因となります。

② 会社の将来性に不安がある

長期的な視点でキャリアを構築しようと考える男性にとって、会社の安定性や成長性は非常に重要な要素です。業績の低迷や事業の縮小といったネガティブな兆候が見られると、「この会社に自分の未来を託して大丈夫だろうか」という不安が募ります。一つの会社で長く働き、キャリアを積み上げていくという従来のキャリアパスを意識する人ほど、この理由で転職を決意する傾向があります。

③ 仕事内容に不満がある

30代前後になると、自身の専門性や得意分野がある程度固まってきます。その中で、現在の仕事が自分の能力を活かしきれていない、あるいはこれ以上の成長が見込めないと感じると、不満が生まれます。より挑戦的で、自身のスキルを伸ばせる仕事を求め、転職を考えるようになります。これは、自身の市場価値を高め、将来のキャリアの選択肢を広げたいという戦略的な意図も含まれています。

④ キャリアアップしたい

経験を積み、自信がついてくると、より大きな責任を担いたい、マネジメントに挑戦したいという意欲が湧いてきます。現職のポストが埋まっている、あるいは年功序列で昇進の機会が限られている場合、外部にキャリアアップの機会を求めるのは自然な流れです。リーダーシップを発揮し、組織や事業を動かす側になりたいという思いが、この転職理由の根底にあります。

⑤ 残業が多い・休日が少ない

かつては「仕事人間」であることが美徳とされる風潮もありましたが、現代では男性もワークライフバランスを重視する傾向が強まっています。過度な残業は心身の健康を害するだけでなく、家族との時間や自己投資の時間を奪います。持続可能なキャリアを築くためには、仕事とプライベートの調和が不可欠であるという認識が広まっていることの表れと言えるでしょう。

女性の転職理由TOP5

女性の転職理由は、男性と共通する部分も多いですが、ライフイベントとの両立や働きやすさといった視点がより強く反映される傾向があります。

| 順位 | 女性の転職理由 | 主な背景・要因 |

|---|---|---|

| 1位 | 給与が低い・昇給が見込めない | 経済的自立、男女間の賃金格差、正当な評価の要求 |

| 2位 | 職場の人間関係が悪い | コミュニケーション環境、ハラスメントへの敏感さ、共感性の高さ |

| 3位 | 残業が多い・休日が少ない | ワークライフバランス、ライフイベントとの両立、心身の健康 |

| 4位 | 会社の将来性に不安がある | 安定した環境で長く働きたいというニーズ |

| 5位 | 育児や介護との両立が難しい | 時短勤務、リモートワークなど柔軟な働き方への需要 |

① 給与が低い・昇給が見込めない

女性も男性と同様に、給与が転職理由のトップに来ます。経済的な自立を目指す女性が増えていることや、依然として存在する男女間の賃金格差に対する不満が背景にあると考えられます。自身の能力や貢献度が、性別に関係なく公正に評価され、報酬に反映されることを強く求めています。

② 職場の人間関係が悪い

女性は、職場の雰囲気やコミュニケーションの質を重視する傾向が強いと言われます。そのため、人間関係の悪化が仕事の満足度に与える影響は男性以上に大きい場合があります。特に、陰口や派閥といったウェットな人間関係のトラブルや、共感性の低い職場環境にストレスを感じやすいようです。協調性を重んじ、心理的安全性の高い環境で働きたいという思いが、この理由に繋がっています。

③ 残業が多い・休日が少ない

ワークライフバランスの重視は女性も同様ですが、結婚や出産といったライフイベントを視野に入れた場合、より切実な問題となります。将来的に育児と仕事を両立させるためには、定時で退社できる、休日をしっかり取れるといった、時間に融通の利く働き方ができるかどうかが、会社選びの重要な基準になります。

④ 会社の将来性に不安がある

安定志向は女性にも共通して見られます。特に、一つの会社で長くキャリアを築いていきたいと考える女性にとって、会社の安定性は不可欠な要素です。産休・育休制度などが整っていても、会社の経営基盤が揺らいでいては、安心して制度を利用し、職場復帰することはできません。長く働き続けられる環境を求め、会社の将来性を見極めようとします。

⑤ 育児や介護との両立が難しい

これは女性特有の転職理由として上位に挙がることが多い項目です。出産後に職場復帰したものの、時短勤務制度が使いにくい、子どもの急な発熱などで休みづらい、マミートラック(出世コースから外れること)に陥ってしまう、といった問題に直面するケースは少なくありません。リモートワークやフレックスタイム制など、より柔軟な働き方ができる企業を求めて、転職を決意する女性が多くいます。

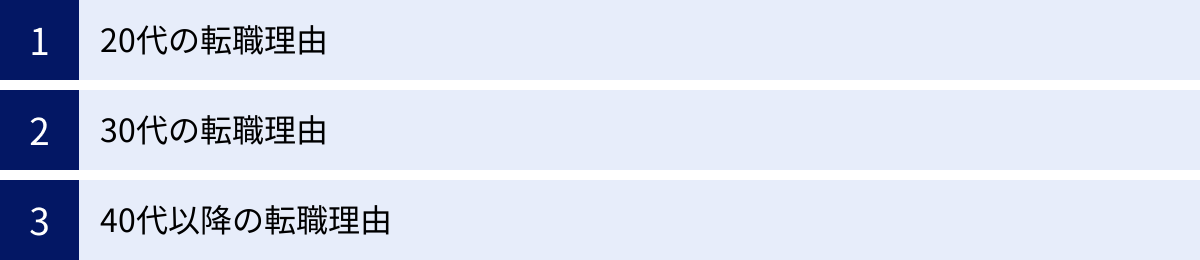

【年代別】転職理由に見られる傾向

キャリアステージやライフイベントが大きく異なる年代ごとに、転職理由にも特徴的な傾向が見られます。20代、30代、40代以降、それぞれの年代が抱えるキャリアの課題と、それがどのように転職理由に結びつくのかを解説します。

20代の転職理由

社会人としてのキャリアをスタートさせたばかりの20代は、「理想と現実のギャップ」や「キャリアの方向性の模索」が転職の主な動機となります。第二新卒(入社3年以内)と20代後半とでは、そのニュアンスが少し異なります。

第二新卒の場合、入社前に抱いていたイメージと実際の仕事内容や社風とのミスマッチが大きな理由です。「もっと華やかな仕事だと思っていた」「こんなに地味な作業が多いとは思わなかった」といったギャップから、早期に転職を決意するケースが多く見られます。また、労働条件への不満、例えば「給与が思ったより低い」「残業が多すぎる」といった理由も上位に挙がります。これは、まだ社会人経験が浅く、他社との比較を通じてより良い環境を求める気持ちが強いためです。

一方、20代後半になると、ある程度の業務経験を積み、自分の得意なことや、やりたいことの方向性が見えてきます。そのため、「もっと専門性を高めたい」「このまま今の会社にいては成長できない」といった、キャリアの軸を明確にするための、より前向きな転職が増えてきます。現在の会社で得られるスキルや経験に限界を感じ、自身の市場価値を高めるために、新たな環境へ挑戦しようとします。

全体として、20代の転職はポテンシャルを重視されることが多く、企業側も「若さ」や「成長意欲」を高く評価します。そのため、転職理由は「現職への不満」よりも、「将来への希望」や「挑戦したいこと」を前面に押し出すことが成功の鍵となります。

30代の転職理由

30代は、仕事において中核的な役割を担うようになり、プライベートでは結婚や出産、住宅購入といった大きなライフイベントを迎えることが多い年代です。そのため、転職理由も「キャリアアップ」と「ライフプランとの両立」という2つの軸が中心となります。

キャリア面では、これまでの経験を活かして、より責任のあるポジションを目指す「キャリアアップ転職」が本格化します。具体的には、「マネジメント経験を積みたい」「特定の分野のスペシャリストとして、より高度な業務に挑戦したい」といった理由です。現職での昇進や昇格に見切りをつけ、外部に機会を求めるケースも増えます。企業側も30代には即戦力としての高いスキルや実績を期待するため、これまでの経験をどう活かせるのかを具体的にアピールすることが不可欠です。

ライフプランの面では、給与アップが大きな動機となります。家族が増えたり、住宅ローンを組んだりすることで、より高い収入が必要になるためです。また、子育てとの両立のために、ワークライフバランスを重視する傾向も強まります。「残業の少ない会社で、家族との時間を大切にしたい」「リモートワークやフレックスタイムを活用して、柔軟に働きたい」といった理由で転職する人も少なくありません。

30代の転職は、自身の市場価値を客観的に把握し、キャリアプランとライフプランの両方を見据えた戦略的な判断が求められる年代と言えるでしょう。

40代以降の転職理由

40代以降の転職は、これまでのキャリアの集大成として、あるいはセカンドキャリアのスタートとして、より多様な理由が見られます。「培った経験の活用」と「働きがいの再定義」がキーワードとなります。

一つの大きな理由は、マネジメント層への挑戦や、より経営に近いポジションへの転職です。長年培ってきた専門知識やスキル、人脈を活かして、事業責任者や役員クラスとして会社経営に貢献したいという意欲を持つ人がこれに当たります。特に、中小企業やスタートアップ企業では、大手企業で経験を積んだ40代以上の人材を、経営幹部候補として積極的に採用するケースがあります。

一方で、役職定年や会社の早期退職制度などをきっかけに、キャリアを見つめ直す人もいます。これまでの延長線上ではない、新たな挑戦を求める動きです。例えば、「培った専門性を活かして、コンサルタントとして独立する」「社会貢献性の高いNPO法人などに転職する」「地方に移住し、地域活性化に貢献する」といった選択肢が考えられます。これは、給与や役職といった外的要因よりも、「何のために働くのか」という内的な動機や、やりがいを重視する価値観への変化を反映しています。

また、健康面や家族との関係を考慮し、働き方そのものを見直す「ワークライフバランス重視型」の転職もあります。第一線でがむしゃらに働くスタイルから、自身のペースで無理なく長く働ける環境を求めるようになります。

40代以降の転職は、求人の数が限られてくる一方で、これまでのキャリアで何を築き上げてきたのかが明確に問われるため、自己分析とキャリアの棚卸しがより一層重要になります。

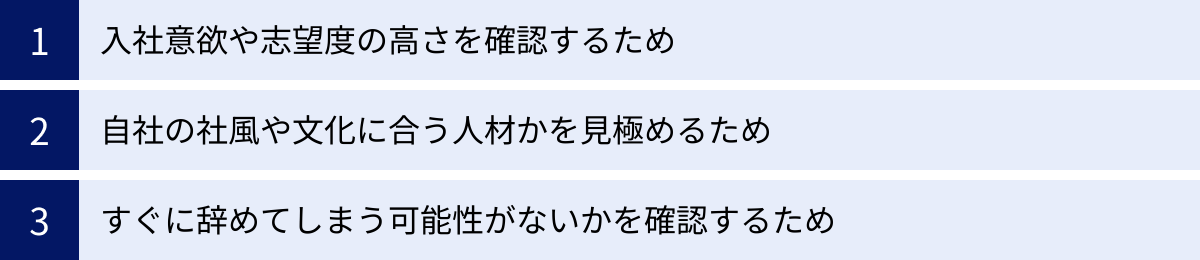

企業が面接で転職理由を聞く3つの意図

面接で必ず聞かれる「転職理由」。この質問に対して、単に会社を辞めたい理由を話すだけでは不十分です。面接官は、あなたの回答から様々な情報を読み取り、自社にマッチする人材かどうかを判断しています。ここでは、企業が転職理由を聞く3つの主な意図を解説します。この意図を理解することが、効果的な回答を作成する第一歩です。

① 入社意欲や志望度の高さを確認するため

面接官が最も知りたいことの一つは、「なぜ、数ある企業の中からうちの会社を選んだのか」という志望度の高さです。転職理由は、この志望動機と密接に結びついていなければなりません。

例えば、「現職ではルーティンワークが多く、成長できないと感じた」という転職理由を述べたとします。これだけでは、単なる不満でしかありません。しかし、続けて「貴社では、若手にも積極的に裁量権を与え、新しいプロジェクトに挑戦できる環境があると伺いました。私の〇〇という経験を活かし、△△の分野で新たな価値を生み出したいと考えています」と繋げることで、話は大きく変わります。

このように、「現職では実現できないこと(転職理由)」が、「応募先企業でなら実現できる(志望動機)」という一貫したストーリーになっているかを見ています。「どこでもいいから転職したい」のではなく、「この会社だからこそ転職したい」という強い意志と熱意を感じられるかどうかが評価のポイントです。そのためには、徹底した企業研究を行い、自分の転職理由と企業の特性をリンクさせることが不可欠です。

② 自社の社風や文化に合う人材かを見極めるため

採用活動において、企業がスキルや経験と同じくらい重視するのが、候補者の価値観や人柄が自社の社風に合っているか(カルチャーフィット)です。どんなに優秀な人材でも、社風に合わなければ、本来のパフォーマンスを発揮できなかったり、早期離職に繋がったりする可能性があるためです。

転職理由は、候補者の仕事に対する価値観や、どのような環境を好むのかを知るための重要な手がかりとなります。例えば、「トップダウンの意思決定が多く、自分の意見を活かせなかった」という転職理由を述べた人であれば、ボトムアップで風通しの良い社風の企業とは相性が良いかもしれません。逆に、強力なリーダーシップのもとで規律正しく動く組織には合わない可能性があります。

また、「個人プレーが中心で、チームで協力する機会が少なかった」という理由であれば、協調性やチームワークを重視する人材だと推測できます。面接官は、こうした回答から「この人は、うちの会社のやり方や人間関係に馴染めるだろうか」「既存の社員と良好な関係を築けるだろうか」ということを見極めようとしています。自社の価値観と候補者の価値観が一致しているかを確認し、入社後のミスマッチを未然に防ぐことが、この質問の大きな目的の一つです。

③ すぐに辞めてしまう可能性がないかを確認するため

企業にとって、採用には多大なコストと時間がかかります。そのため、採用した人材がすぐに辞めてしまう「早期離職」は、絶対に避けたい事態です。面接官は、転職理由から候補者のストレス耐性や問題解決能力を推し量り、同じような理由で再び辞めてしまうリスクがないかを確認しています。

例えば、転職理由が「人間関係が悪かった」「上司と合わなかった」という他責的な内容に終始している場合、面接官は「この人は環境が変わっても、また同じ問題を起こすのではないか」「コミュニケーション能力に課題があるのかもしれない」という懸念を抱きます。

また、「残業が多いのが嫌だった」という理由だけを述べると、「少し仕事が大変になったら、すぐに音を上げるのではないか」と、忍耐力や責任感を疑われるかもしれません。

重要なのは、課題や不満に対して、自分なりにどのように向き合い、改善しようと努力したのかというプロセスを示すことです。例えば、「業務量の多さに対し、まず業務の棚卸しを行い、非効率な部分を改善する提案をしましたが、組織的な体質から改善が難しい状況でした」といった説明ができれば、他責ではなく、主体的に問題解決に取り組める人材であるという印象を与えられます。再現性のない、前向きな転職であることを納得させることが、この意図に対する最適な回答となります。

転職理由を伝える上での「本音」と「建前」とは?

転職を考えるとき、その動機には「給料が安い」「上司が嫌い」「将来が不安」といったネガティブな「本音」が隠されていることがほとんどです。しかし、面接の場でこの本音をストレートにぶつけてしまうのは得策ではありません。ここでは、転職活動を成功に導くための「本音」と「建前」の上手な使い分けについて解説します。

転職理由と退職理由の違い

まず、混同しがちな「転職理由」と「退職理由」の違いを明確に理解することが重要です。この二つは似ているようで、焦点を当てるべきポイントが全く異なります。

| 退職理由 | 転職理由 | |

|---|---|---|

| 視点 | 過去・現在(後ろ向き) | 未来(前向き) |

| 内容 | なぜ「辞める」のか | なぜ「次の会社に入りたい」のか |

| 要素 | 不満、不安、問題点などネガティブな側面 | 希望、目標、意欲などポジティブな側面 |

| 役割 | 自己分析の材料、事実の説明 | 面接でのアピール材料、意思の表明 |

「退職理由」とは、現在の(あるいは前の)会社を辞めるに至った直接的な原因を指します。これは過去から現在にかけての事実であり、「給与への不満」や「人間関係の問題」といったネガティブな要素が含まれることが一般的です。

一方、「転職理由」とは、次のステージ(応募先企業)で何を成し遂げたいのか、なぜその会社でなければならないのかという未来志向の動機を指します。こちらは「キャリアアップしたい」「専門性を高めたい」といったポジティブな希望や目標が中心となります。

面接官が本当に知りたいのは、後者の「転職理由」です。退職理由は、あくまでその転職理由に至った背景として簡潔に触れる程度に留め、話の中心は未来に向けたポジティブな意欲に置くべきです。「〇〇という退職理由(課題)があったからこそ、それを解決できる貴社で△△したい(転職理由)」という流れを意識しましょう。

「本音」は自己分析用、「建前」は面接用と考える

転職活動における「本音」と「建前」の使い分けは、嘘をつくこととは全く異なります。これは、相手(面接官)に自分の意図を正しく、かつ好意的に理解してもらうためのコミュニケーション戦略です。

ステップ1:まずは「本音」を徹底的に深掘りする(自己分析)

転職活動を始めるにあたり、まずは自分の「本音」と正直に向き合うことが不可欠です。なぜ会社を辞めたいのか、紙に書き出してみましょう。「給料が安い」「上司と合わない」「仕事がつまらない」「残業が多い」など、どんなネガティブな感情でも構いません。

次に、その本音を「なぜそう思うのか?」と自問自答し、深掘りします。

- 「給料が安い」→ なぜ? →「自分の成果が評価されていないから」→ では、どうなりたい? →「成果が正当に評価される環境で働きたい」

- 「仕事がつまらない」→ なぜ? →「毎日同じ作業の繰り返しだから」→ では、どうなりたい? →「もっと裁量権を持って、新しいことに挑戦したい」

このように、ネガティブな本音を深掘りしていくと、その裏にある自分の本当の欲求や理想(ポジティブな未来像)が見えてきます。これが、自己分析の最も重要なプロセスです。

ステップ2:「建前」としてポジティブな言葉に変換する(面接準備)

自己分析で見えてきた「ポジティブな未来像」を、面接官に伝えるための言葉に変換したものが「建前」です。これは、応募先企業への貢献意欲を示すための表現方法と言えます。

- 本音:「給料が安い」

- 建前(面接で話す転職理由):「現職でも成果を出す努力はしてきましたが、より実力や成果が正当に評価される環境に身を置くことで、高いモチベーションを維持し、企業の成長に貢献したいと考えております。」

- 本音:「上司が嫌い」

- 建前(面接で話す転職理由):「私は、チームメンバーと活発に意見交換を行い、互いに高め合いながら目標を達成していく働き方にやりがいを感じます。貴社の協調性を重んじる風土の中で、チームの一員として貢献したいです。」

このように、「本音」は自分自身がキャリアの方向性を定めるための羅針盤として使い、「建前」は面接官に好印象を与え、入社意欲を伝えるためのプレゼンテーションとして使い分けることが、賢い転職活動の進め方です。この「建前」は、自己分析という土台の上に築かれた、嘘偽りのないあなたの本当の意思表明となるはずです。

面接で好印象を与える!転職理由の伝え方3つのコツ

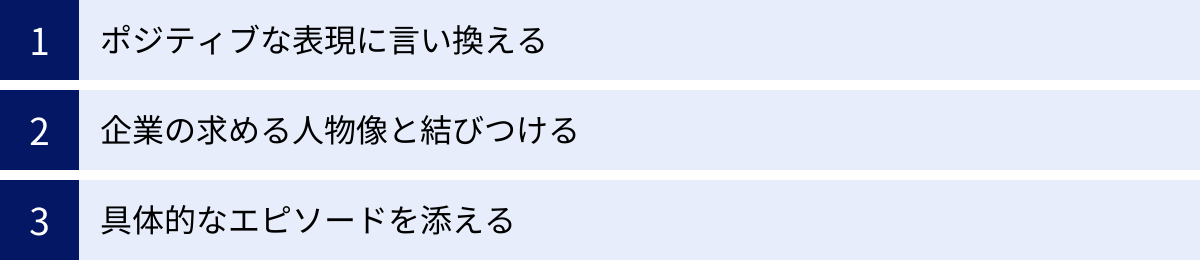

ネガティブな本音をポジティブな転職理由に変換する。その具体的な方法として、面接で好印象を与える3つのコツを紹介します。これらのテクニックを駆使することで、あなたの転職理由はより説得力を持ち、面接官の心に響くものになります。

① ポジティブな表現に言い換える

転職理由を語る上で最も基本的かつ重要なテクニックが、ネガティブな事実をポジティブな意欲に変換して伝えることです。面接官は、候補者の不満を聞きたいのではなく、未来への可能性を知りたいのです。同じ事実でも、言葉の選び方一つで印象は180度変わります。

| ネガティブな本音(退職理由) | ポジティブな言い換え(転職理由) |

|---|---|

| 給料が低くて不満 | 成果や貢献度が正当に評価される環境で、より高い目標に挑戦したい |

| 残業が多くて疲れた | 業務の生産性を高め、限られた時間で成果を出す働き方を実現したい |

| 仕事が単調でつまらない | これまでの経験を活かし、より裁量権のある仕事で主体的に価値を提供したい |

| 人間関係が悪かった | チームで協力し、建設的な議論ができる環境でパフォーマンスを発揮したい |

| 会社の将来性が不安 | 成長市場に身を置き、企業の発展と共に自身も成長していきたい |

| 評価制度が不公平 | 明確な評価基準のもとで目標設定を行い、着実にキャリアを築きたい |

ポイントは、「〇〇が嫌だった」という過去形の不満で終わらせず、「だから、〇〇したい」という未来形の希望に繋げることです。例えば、「残業が多くて…」と伝える代わりに、「現職では業務効率化にも取り組みましたが、組織的な制約もありました。貴社では生産性向上を重視されていると伺い、私の〇〇という経験を活かして貢献できると考えました。また、業務外で専門知識を深める時間を確保し、より高いレベルで貢献していきたいです」と話せば、向上心や問題解決能力をアピールできます。

この言い換えは、単なる言葉遊びではありません。自分の置かれた状況を客観的に分析し、次へのステップアップに繋げようとする前向きな姿勢そのものが評価されるのです。

② 企業の求める人物像と結びつける

ポジティブに言い換えた転職理由も、それが応募先企業と無関係であれば意味がありません。あなたの「やりたいこと」と、企業が「やってほしいこと」が一致して初めて、採用の可能性が生まれます。そのためには、企業の求める人物像を深く理解し、自分の転職理由をそこに結びつける作業が不可欠です。

まずは、企業の採用サイト、求人票、社長のインタビュー記事、プレスリリースなどを徹底的に読み込みましょう。そこには、「求める人物像」として「主体性のある方」「チャレンジ精神旺盛な方」「チームワークを大切にする方」といったキーワードが書かれているはずです。

次に、そのキーワードと自分の転職理由をリンクさせます。

- 企業が「主体性」を求めている場合:

転職理由「現職はトップダウンの文化で、自分の意見を反映させる機会が限られていました。私は、自ら課題を発見し、解決策を提案・実行していくことにやりがいを感じます。社員一人ひとりの主体性を尊重する貴社の環境で、事業成長に貢献したいです。」 - 企業が「チャレンジ精神」を求めている場合:

転職理由「安定した環境で経験を積んできましたが、自身の成長のためにより難易度の高い課題に挑戦したいと考えるようになりました。業界の常識を覆すような新しいサービスを展開している貴社で、これまでの経験を活かしつつ、未知の領域にチャレンジしたいです。」

このように、自分の転職の動機が、企業の求める資質と合致していることを示すことで、「この人はうちの会社で活躍してくれそうだ」という強い期待感を抱かせることができます。これは、あなたが企業を深く理解していることの証明にもなり、志望度の高さのアピールに繋がります。

③ 具体的なエピソードを添える

ポジティブな言葉で、企業の求める人物像と結びつけたとしても、それが抽象的な願望だけでは説得力に欠けます。「主体的に働きたい」「貢献したい」といった言葉は誰でも言えます。その言葉にリアリティと信頼性を与えるのが、あなた自身の具体的なエピソードです。

エピソードは、あなたの行動や実績を裏付ける証拠となります。STARメソッド(Situation:状況、Task:課題、Action:行動、Result:結果)を意識して構成すると、分かりやすく伝えられます。

- 転職理由:「生産性を高める働き方をしたい」

- エピソード:「(S)前職では、毎月の報告書作成にチーム全体で約20時間かかっていました。(T)この非効率な作業を改善することが課題でした。(A)私は、手作業で行っていたデータ集計を自動化するマクロを独学で作成し、チームに展開しました。(R)その結果、報告書の作成時間を月5時間まで、75%削減することに成功しました。この経験から、業務改善によって価値を生み出すことに大きなやりがいを感じています。貴社でも、こうした視点で貢献できると考えています。」

- 転職理由:「チームワークを活かして働きたい」

- エピソード:「(S)あるプロジェクトで、営業部と開発部の連携がうまくいかず、納期遅延の危機がありました。(T)両部署の橋渡し役となり、プロジェクトを円滑に進めることが私の役割でした。(A)私は、毎日短い合同朝会を開くことを提案し、情報共有の場を設けました。また、双方の専門用語を翻訳し、認識のズレをなくすよう努めました。(R)結果として、相互理解が深まり、無事に納期内にプロジェクトを完了させることができました。この経験を通じて、多様なメンバーの意見をまとめ、一つの目標に向かうプロセスに魅力を感じています。」

このように、具体的なエピソードを添えることで、あなたの言葉は単なる「建前」ではなく、経験に裏打ちされた「事実」として面接官に伝わります。これが、他の候補者との差別化を図る上で極めて重要なポイントです。

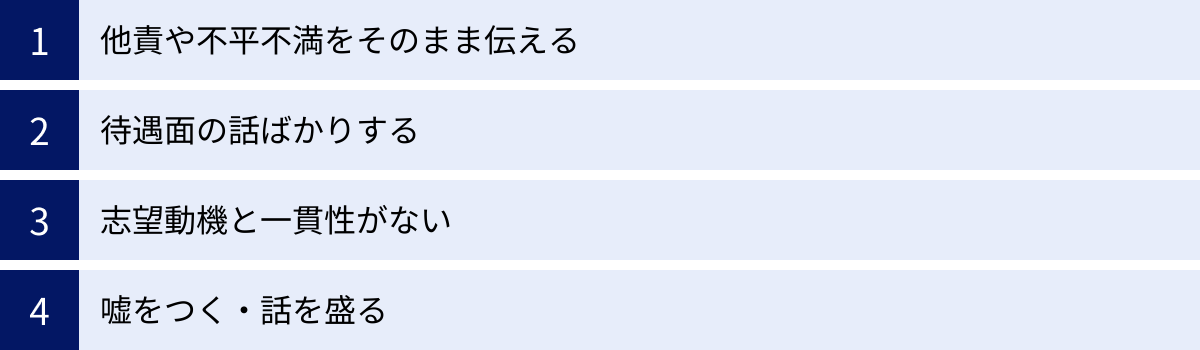

これはNG!面接で避けるべき転職理由の伝え方

どんなに素晴らしい経歴やスキルを持っていても、転職理由の伝え方一つで面接官に悪印象を与え、不採用に繋がってしまうことがあります。ここでは、絶対に避けるべきNGな伝え方のパターンを4つ紹介します。自分自身の回答を準備する際のチェックリストとして活用してください。

他責や不平不満をそのまま伝える

面接の場で最もやってはいけないのが、前職(現職)の会社、上司、同僚の悪口や不平不満をそのまま口にすることです。「会社の方針がコロコロ変わってついていけなかった」「上司が無能で、正当に評価してくれなかった」「同僚が非協力的で仕事が進まなかった」といった発言は、百害あって一利なしです。

面接官がこのような発言を聞くと、以下のように解釈します。

- 当事者意識の欠如: 問題を他人のせいにしており、自分で解決しようとする姿勢が見られない。

- 環境適応能力の低さ: 少しでも気に入らないことがあると、すぐに環境のせいにするのではないか。

- 人間関係構築能力への懸念: 入社しても、また同じように人間関係のトラブルを起こすかもしれない。

- 情報管理への不安: 退職した会社の悪口を平気で言う人は、自社の機密情報も外部に漏らすかもしれない。

たとえ事実であったとしても、それを客観的な視点を交えずに感情的に語るのは避けるべきです。重要なのは、その環境下で自分がどう考え、どう行動したかという主体的な視点です。「〇〇という課題に対し、自分は△△という改善提案をしたが、組織的な理由で実現が難しかった。そのため、より自分の考えを活かせる環境で挑戦したい」というように、あくまで前向きな姿勢で語ることが鉄則です。

待遇面の話ばかりする

「給料が低い」「残業が多い」「休みが少ない」といった待遇面への不満が転職の大きな動機であることは事実です。しかし、面接の場で転職理由として待遇の話ばかりを前面に押し出すのは非常に危険です。

「貴社の給与水準の高さに魅力を感じました」「年間休日が多いので、プライベートを充実させられると思いました」といった発言は、「条件さえ良ければどこでもいいのか?」「仕事内容や事業内容には興味がないのか?」という疑念を抱かせます。企業は、自社のビジョンや事業に共感し、仕事を通じて貢献してくれる人材を求めています。待遇は、あくまでその貢献に対する結果としてついてくるものです。

もちろん、待遇について一切触れてはいけないわけではありません。質問された場合には正直に答える必要がありますが、自ら切り出す転職理由としては不適切です。話の主軸は、あくまで「仕事内容」「キャリアプラン」「企業への貢献意欲」に置くべきです。待遇改善を望む気持ちは、例えば「成果が正当に評価される環境で、より高いパフォーマンスを発揮したい」といった表現に変換して伝えるのが賢明です。

志望動機と一貫性がない

転職理由と志望動機は、コインの裏表の関係です。「〇〇という理由で転職を考えている。だから、それが実現できる△△な貴社を志望している」という一貫した論理的な繋がりがなければ、話全体がちぐはぐで説得力のないものになってしまいます。

例えば、以下のようなケースはNGです。

- 転職理由: 「現職はルーティンワークが多く、もっとチャレンジングな環境で成長したい」

- 志望動機: 「貴社の安定した事業基盤と、福利厚生の充実に魅力を感じました」

→「成長したい」と言いながら、企業の「安定性」を志望理由に挙げており、矛盾が生じています。本当に挑戦したいのか、安定したいのか、本心が分からなくなります。 - 転職理由: 「チームで協力して大きな仕事を成し遂げたい」

- 志望動機: 「個人の裁量が大きく、自分のペースで仕事を進められる点に惹かれました」

→「チームワーク」を重視するのか、「個人の裁量」を重視するのか、一貫性がありません。

面接官は、こうした矛盾を敏感に察知します。これは、自己分析が不十分であるか、その場しのぎで回答している証拠と見なされます。転職理由と志望動機を作成する際は、必ず両方を見比べて、「なぜ転職するのか」と「なぜこの会社なのか」の間に、明確な因果関係があるかを何度も確認しましょう。

嘘をつく・話を盛る

面接で自分を良く見せたいという気持ちは誰にでもありますが、事実と異なる嘘をついたり、実績を過度に盛ったりすることは絶対にやめましょう。

面接官は、日々多くの候補者と話しているプロです。話の辻褄が合わない点や、不自然に誇張されたエピソードは、鋭い質問によって簡単に見抜かれてしまいます。例えば、「マネジメント経験がある」と嘘をついても、「具体的に何人のチームを、どのような目標で、どうやってマネジメントしたのですか?一番大変だったことは何ですか?」といった深掘り質問に答えることはできないでしょう。

仮に嘘が通って内定を得たとしても、入社後に必ず苦労します。任された仕事が自分のスキルとかけ離れていたり、経歴詐称が発覚して懲戒解雇になったりするリスクさえあります。

ポジティブな言い換えや、アピールするエピソードの選定は「編集」の範疇ですが、嘘や誇張は「捏造」です。等身大の自分を正直に伝え、その上で自分の強みやポテンシャルを誠実にアピールすることが、信頼関係を築く上での基本です。自信がない部分については、正直に認め、「入社後にキャッチアップしていきたい」という学習意欲を示す方が、よほど好印象を与えます。

【理由別】転職理由のポジティブな伝え方例文集

ここでは、よくあるネガティブな転職理由を、面接で好印象を与えるポジティブな表現に変換したOK例文と、避けるべきNG例文を対比して紹介します。自分の状況に合わせてカスタマイズする際の参考にしてください。

「給与・待遇への不満」の伝え方例文

OK例文

「現職では、個人の成果よりも年功序列で評価される側面が強く、自身の貢献が給与に反映されにくいと感じておりました。もちろん、給与が全てとは考えておりませんが、成果が正当に評価される環境こそ、社員のモチベーションを高め、ひいては企業の成長に繋がるという考えを持っております。実力主義を掲げ、社員の貢献に報いるという貴社の評価制度に強く惹かれました。私の〇〇というスキルを活かして一日も早く貴社に貢献し、自身の市場価値を高めながら、事業の発展に尽力したいと考えております。」

【ポイント】

- 不満を「評価制度」の問題にすり替えている

- 「企業の成長に貢献したい」という意欲を示している

- 応募企業の評価制度を理解し、共感している点をアピールしている

NG例文

「今の会社は給料が安く、何年働いてもほとんど上がりません。生活も苦しいので、もっと給料の良い会社に移りたいと思いました。貴社は業界の中でも給与水準が高いと伺ったので、志望しました。」

【NGな理由】

- お金の話に終始しており、仕事への意欲が見えない

- 「生活が苦しい」という個人的な事情を前面に出している

- 「条件さえ良ければいい」という印象を与えてしまう

「人間関係への不満」の伝え方例文

OK例文

「私は、プロジェクトを成功させるためには、部署や役職を超えた活発なコミュニケーションと、チーム一丸となって協力する体制が不可欠だと考えております。現職では個人で完結する業務が多く、チームで連携して大きな目標に取り組む機会が限られていました。貴社が組織全体のチームワークを重視し、社員同士が助け合う文化を大切にされていると伺い、強く魅力を感じております。これまでの〇〇の経験で培った調整力を活かし、チームの一員として円滑な人間関係を築きながら、より大きな成果を出していきたいです。

【ポイント】

- 個人の好き嫌いではなく、「働き方のスタイル」の問題として語っている

- 「チームワーク」「協調性」といったポジティブなキーワードを使っている

- 応募企業の社風に貢献したいという姿勢を示している

NG例文

「直属の上司とどうしても反りが合わず、毎日顔を合わせるのが苦痛でした。高圧的な態度で、まともに話を聞いてもらえず、精神的に限界を感じたため、転職を決意しました。」

【NGな理由】

- 特定の個人への批判になっており、他責な印象が強い

- 自身のコミュニケーション努力が見えず、環境適応能力を疑われる

- ネガティブな感情が露わになっており、面接の場にふさわしくない

「会社の将来性への不安」の伝え方例文

OK例文

「現職の〇〇業界は成熟期に入り、市場全体が縮小傾向にあります。その中で、私自身も既存事業の維持に注力してまいりましたが、自身のキャリアを考えた際に、より成長性の高いフィールドで新たな挑戦をしたいという思いが強くなりました。特に貴社が注力されている△△事業は、今後大きな成長が見込まれる分野であり、私のこれまでの〇〇という経験を活かして貢献できる部分が大きいと考えております。変化の激しい市場で常に新しい価値を創造しようとする貴社の姿勢に共感しており、私もその一員として会社の成長を牽引していきたいです。」

【ポイント】

- 会社の悪口ではなく、客観的な市場動向として説明している

- 「自身の成長」と「企業の成長」をリンクさせている

- 応募企業の事業内容を具体的に挙げ、貢献意欲を示している

NG例文

「今の会社は経営方針が古く、新しいことに全く挑戦しないので、将来性がないと思いました。業績も年々悪化しており、いつ潰れてもおかしくない状況です。もっと安定していて、将来のある会社で働きたいです。」

【NGな理由】

- 会社への批判的な言葉が多く、不満をぶつけているだけに見える

- 「安定したい」という受け身な姿勢が強く、貢献意欲が感じられない

- 具体的な分析がなく、漠然とした不安を語っている

「仕事内容への不満」の伝え方例文

OK例文

「現職では約3年間、〇〇の業務を担当し、一通りのスキルを身につけることができました。この経験を通じて、特に△△の分野に強い興味と適性があると感じております。しかし、現在の組織ではジョブローテーションが基本方針であり、一つの専門性を深めていくことが難しい環境です。そこで、これまでの経験を土台としながら、△△のスペシャリストとしてキャリアを築いていきたいと考えるようになりました。貴社は△△の領域で業界をリードされており、専門性を高められる環境だと確信しております。一日も早く即戦力となり、貴社の事業に貢献したいです。」

【ポイント】

- 「つまらない」ではなく、「専門性を深めたい」という前向きな意欲として伝えている

- 現職での経験を肯定し、それを土台に次へ進みたいというストーリーになっている

- なぜその専門性を高めたいのか、なぜその会社なのかが明確

NG例文

「今の仕事は毎日同じことの繰り返しで、完全にマンネリ化しています。誰でもできるような簡単な仕事なので、全くやりがいを感じられません。もっと面白くて刺激的な仕事がしたいです。」

【NGな理由】

- 「つまらない」「簡単」といった主観的でネガティブな言葉を使っている

- 現職の仕事を見下すような表現は、謙虚さに欠ける印象を与える

- 「面白い仕事」が何なのか具体的でなく、計画性がないように見える

「残業・労働時間への不満」の伝え方例文

OK例文

「現職では、限られた人員で多くの業務をこなす必要があり、長時間労働が常態化しておりました。もちろん、繁忙期に必要な残業は厭いませんが、より持続的に高いパフォーマンスを発揮するためには、業務の生産性を高め、ワークライフバランスを整えることが重要だと考えております。業務時間外に自己研鑽の時間を確保し、新たなスキルを習得して仕事に還元していくことが、結果的に会社への貢献に繋がると信じています。効率的な働き方を推奨されている貴社の環境で、自身の能力を最大限に発揮したいです。」

【ポイント】

- 「楽をしたい」のではなく、「生産性を高めたい」という視点で語っている

- 自己投資の時間を確保し、さらに会社に貢献したいという向上心を示している

- 持続可能な働き方への意識という、現代的な価値観をアピールできる

NG例文

「今の会社は残業が多すぎて、プライベートの時間が全くありません。趣味の時間も取れないですし、友達と遊ぶこともできなくて辛いです。定時で帰れる会社で、自分の時間を大切にしたいです。」

【NGな理由】

- 仕事よりもプライベートを優先している印象を与えてしまう

- 「辛い」という感情的な表現に終始している

- 会社への貢献意欲が見えず、自己中心的に聞こえる

「キャリアアップしたい」の伝え方例文

OK例文

「現職で〇〇として5年間、リーダーの立場でプロジェクトを牽引してまいりました。その中で、メンバーの育成やチーム全体の目標達成に大きなやりがいを感じ、今後はより本格的にマネジメントのキャリアを歩みたいと考えるようになりました。しかし、現職の組織構造上、次のマネジメントポジションに就くにはまだ数年かかる見込みです。年齢的にも早くからマネジメント経験を積み、事業の成長に直接的に貢献したいという思いが強く、より大きな裁量権を持ってチームを率いることができる貴社の△△職を志望いたしました。」

【ポイント】

- なぜキャリアアップしたいのか(マネジメントへの意欲)が明確

- 現職ではなぜそれが叶わないのか、客観的な事実(組織構造)を述べている

- 応募先で何をしたいのか(事業貢献)が具体的

NG例文

「今の会社にいても、これ以上の成長はないと思ったので、キャリアアップのために転職したいです。もっとやりがいのある仕事をして、自分を高めたいと思っています。」

【NGな理由】

- 「キャリアアップ」や「成長」が何を指すのか、漠然としていて伝わらない

- 現職の何に限界を感じ、応募先で何をしたいのかが全く見えない

- 受け身な姿勢で、企業に成長させてもらおうとしているように聞こえる

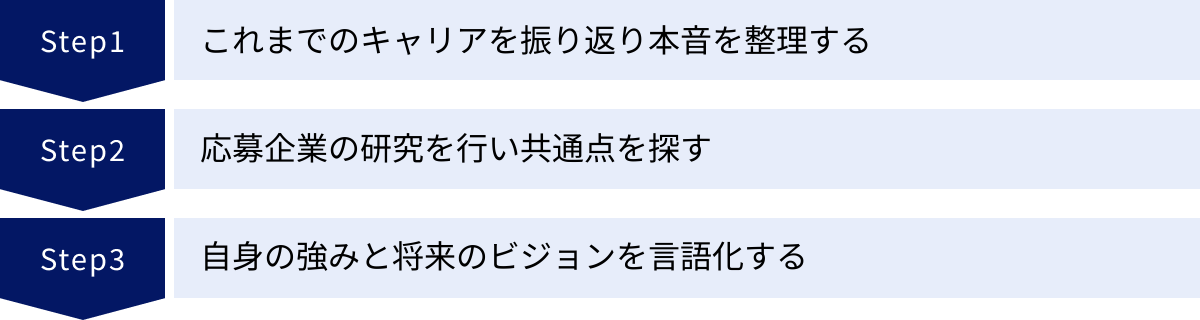

納得感のある転職理由を考える3ステップ

説得力のある転職理由は、付け焼き刃の知識では作れません。自分自身のキャリアと真剣に向き合い、応募企業への理解を深めるプロセスを経て初めて生まれます。ここでは、誰でも実践できる、納得感のある転職理由を構築するための3つのステップを紹介します。

① これまでのキャリアを振り返り本音を整理する

すべての土台となるのが、徹底した自己分析です。まずは、過去の自分と向き合い、転職の「本音」を洗い出すことから始めましょう。

- キャリアの棚卸しを行う: これまで経験してきた業務内容、役割、実績などを時系列で書き出します。どんなプロジェクトで、どんな役割を担い、どんな成果を出したのか。成功体験だけでなく、失敗体験や苦労したことも含めて、具体的に振り返ります。

- 感情のラベリングをする: 書き出した各経験に対して、その時感じていた感情(「楽しかった」「やりがいがあった」「辛かった」「不満だった」など)を書き加えていきます。なぜそう感じたのか、その理由も深掘りします。

- Will-Can-Mustのフレームワークで整理する:

- Will(やりたいこと): 感情の分析から、自分が本当にやりたいこと、情熱を感じることは何かを明確にします。(例:新しいサービスを企画したい、チームをまとめたい)

- Can(できること): キャリアの棚卸しから、自分の強み、得意なスキルは何かを洗い出します。(例:データ分析、プレゼンテーション、語学力)

- Must(やるべきこと/求められること): 転職市場や社会から、自分はどんな役割を期待されているかを考えます。

このプロセスを通じて、「なぜ今の会社ではダメなのか(本音の退職理由)」と「自分は次に何をしたいのか(転職の核となるWill)」が明確になります。これが、ブレない転職理由を作るための最も重要な土台です。

② 応募企業の研究を行い共通点を探す

自己分析で自分の軸が定まったら、次はその軸と応募先企業との接点を探すフェーズに移ります。どれだけ立派な転職理由も、応募先企業とマッチしていなければ意味がありません。

- 企業情報を徹底的に収集する: 採用サイトや求人票だけでなく、企業の公式サイト、IR情報(株主向け情報)、中期経営計画、プレスリリース、社長や社員のインタビュー記事、SNSなど、あらゆる情報源に目を通します。

- 企業の「Will-Can-Must」を分析する:

- Will(企業が目指す方向): 経営理念、ビジョン、ミッションから、企業が社会で何を成し遂げようとしているのかを読み取ります。

- Can(企業ができること/強み): 主力事業、技術力、市場シェア、独自の社風など、企業の強みや特徴を把握します。

- Must(企業が求める人材): 求人票の「求める人物像」や仕事内容から、企業が候補者に何を求めているのかを具体的に理解します。

この作業を通じて、企業の姿が立体的に見えてきます。そして、自分の「Will-Can」と、企業の「Will-Must」の重なる部分(共通点)を見つけ出します。例えば、「新しいことに挑戦したい(自分のWill)」と「新規事業に注力している(企業のWill)」、「データ分析が得意(自分のCan)」と「データドリブンな意思決定を推進したい(企業のMust)」といった接点です。この共通点こそが、あなたの転職理由と志望動機を繋ぐ強力な架け橋となります。

③ 自身の強みと将来のビジョンを言語化する

最後のステップは、ステップ①と②で見つけた材料を組み合わせて、説得力のあるストーリーとして言語化することです。以下の構成を意識すると、論理的で分かりやすい転職理由が完成します。

- 結論(転職理由の要約): まず、自分がなぜ転職したいのかをポジティブな言葉で簡潔に述べます。「〇〇という経験を活かし、△△の分野で専門性を高め、貴社に貢献したいと考えております。」

- 背景(現状と課題): なぜそう考えるようになったのか、現職での経験と、そこで感じた課題(ネガティブな本音をポジティブに変換したもの)を具体的に説明します。「現職では〇〇という実績を上げましたが、組織の方針として△△という制約があり、自身の目指すキャリアを実現することが難しい状況です。」

- 企業への魅力(志望動機との接続): なぜ他の会社ではなく、その会社なのかを具体的に述べます。ステップ②で見つけた共通点をここで活用します。「貴社の□□というビジョンに強く共感し、また、私の△△という強みは、貴社が現在募集されている☆☆のポジションで最大限発揮できると確信しております。」

- 貢献意欲と将来のビジョン(入社後の展望): 入社後、どのように貢献していきたいか、そして将来的にどうなりたいのかを語り、熱意を示します。「入社後は、まず私の強みを活かして即戦力として貢献し、将来的にはチームを牽引する存在として、貴社の事業成長を支えていきたいです。」

この3ステップを踏むことで、「過去(経験)→現在(課題意識)→未来(企業への貢献)」という一貫した時間軸のストーリーが完成します。これは、単なる思いつきではない、深く考え抜かれた納得感のある転職理由として、面接官に強く響くはずです。

転職理由の添削や面接対策に役立つ転職エージェント3選

自分一人で納得のいく転職理由を作成したり、面接対策を進めたりすることに不安を感じる方も多いでしょう。そんな時に心強い味方となるのが、転職のプロである「転職エージェント」です。客観的な視点からあなたのアピールポイントを引き出し、効果的な伝え方をアドバイスしてくれます。ここでは、転職理由の添削や面接対策に定評のある代表的な転職エージェントを3つ紹介します。

| サービス名 | 特徴 | 主な対象者 |

|---|---|---|

| リクルートエージェント | 業界最大級の求人数(公開・非公開)。全年代・全職種をカバーする圧倒的な実績。手厚いサポート体制。 | 初めての転職で不安な方から、ハイクラス転職を目指す方まで幅広く対応。 |

| dodaエージェントサービス | 転職サイトとエージェント機能が一体化。診断ツールが豊富。キャリアアドバイザーと採用プロジェクト担当のWサポート。 | 20代~30代の若手・中堅層。自分の強みや適性を客観的に知りたい方。 |

| マイナビエージェント | 20代・第二新卒の転職サポートに強み。中小企業の求人も豊富。各業界の専任アドバイザーによる丁寧なカウンセリング。 | 20代~30代前半の若手層。初めての転職で手厚いサポートを受けたい方。 |

① リクルートエージェント

業界最大手として、求人数の豊富さとサポートの質の高さで圧倒的な実績を誇るのが「リクルートエージェント」です。全年代・全職種を網羅しており、特に一般には公開されていない「非公開求人」の数が非常に多いのが特徴です。多くの転職成功事例を基にしたノウハウが蓄積されており、キャリアアドバイザーの提案力にも定評があります。

転職理由の添削においては、各業界・職種に精通したアドバイザーが、企業の求める人物像を踏まえた上で、あなたの経歴からアピールすべきポイントを的確に指摘してくれます。模擬面接では、本番さながらの緊張感の中で、転職理由の伝え方や質疑応答の練習を徹底的に行えるため、自信を持って本番に臨むことができます。転職活動が初めてで、何から手をつけていいか分からないという方から、キャリアアップを目指す方まで、あらゆる層におすすめできるサービスです。

(参照:株式会社リクルート「リクルートエージェント」公式サイト)

② dodaエージェントサービス

パーソルキャリア株式会社が運営する「doda」は、転職サイトとしての機能とエージェントサービスが一体化しているのが大きな特徴です。自分で求人を探しながら、プロのサポートも受けられるという柔軟な使い方が可能です。

dodaの強みは、キャリアアドバイザーと、企業側の採用をサポートする採用プロジェクト担当による「ダブルサポート体制」です。これにより、求職者の希望と、企業の採用ニーズの両方を深く理解した上での、精度の高いマッチングが期待できます。また、「キャリアタイプ診断」や「年収査定」といった自己分析に役立つツールが充実しているのも魅力です。これらの診断結果を基に、キャリアアドバイザーと一緒に転職理由を深掘りしていくことで、自分では気づかなかった強みや価値観を発見できるかもしれません。特に、客観的なデータに基づいてキャリアプランを考えたい20代~30代の方に適しています。

(参照:パーソルキャリア株式会社「doda」公式サイト)

③ マイナビエージェント

新卒採用で培ったノウハウを活かし、特に20代から30代前半の若手層の転職サポートに強みを持つのが「マイナビエージェント」です。大手企業だけでなく、優良な中小企業の求人も豊富に取り扱っており、幅広い選択肢の中から自分に合った企業を探すことができます。

マイナビエージェントの特徴は、各業界の事情に精通した専任のキャリアアドバイザーによる、丁寧で親身なカウンセリングです。求職者一人ひとりとじっくり向き合い、キャリアの悩みや不安をヒアリングした上で、最適なキャリアプランを提案してくれます。初めての転職で不安が多い第二新卒や20代の方にとって、安心して相談できる存在となるでしょう。面接対策も、応募企業一社一社の特徴に合わせてきめ細かく行ってくれるため、企業ごとにカスタマイズされた説得力のある転職理由を準備することができます。

(参照:株式会社マイナビ「マイナビエージェント」公式サイト)

まとめ:転職理由はポジティブな未来への意欲を伝えるチャンス

転職活動における最重要関門の一つである「転職理由」。多くの人が抱える給与や人間関係、仕事内容への不満といったネガティブな「本音」を、いかにして面接官に響くポジティブなメッセージに変換するかが、成功の鍵を握ります。

この記事で解説してきたポイントを改めて振り返りましょう。

- 転職理由のランキングを参考に、自分の状況を客観的に把握する。

- 面接官が転職理由を聞く「3つの意図(入社意欲、カルチャーフィット、早期離職リスク)」を理解する。

- 「本音」は自己分析に、「建前」は面接に使い分ける。「退職理由」ではなく「転職理由」を語る。

- 「ポジティブな言い換え」「企業との結びつけ」「具体的なエピソード」の3つのコツを駆使する。

- 他責や不満、嘘といったNGな伝え方を徹底的に避ける。

- 「自己分析→企業研究→言語化」の3ステップで、納得感のあるストーリーを構築する。

転職理由は、決して過去の不満を吐露する場ではありません。それは、これまでのキャリアで得た経験と学びを土台に、自分が未来に向かってどう成長し、どう貢献していきたいのかという、前向きな意思を表明する絶好の機会です。

この記事で紹介した考え方や例文を参考に、あなた自身の言葉で、あなたの未来への熱意を語る準備を始めましょう。しっかりと準備された転職理由は、あなたにとって最高の「自己PR」となり、希望のキャリアへの扉を開く力強い後押しとなるはずです。