現代のビジネス環境において、企業の持続的な成長を支える最も重要な資産は「人材」です。特に、新しく組織に加わったメンバーが早期に能力を発揮し、長く活躍してくれるかどうかは、組織全体の生産性や競争力を大きく左右します。そこで注目されているのが「オンボーディング」という考え方です。本記事では、オンボーディングの基本的な意味から、その目的、具体的な進め方、成功のポイントまでを網羅的に解説します。この記事を通じて、効果的なオンボーディングを設計・実践し、新入社員と企業双方にとって良い結果を生み出すための一助となれば幸いです。

目次

オンボーディングとは

まずはじめに、「オンボーディング」という言葉の基本的な意味や、類似する概念である「OJT」との違い、そして現代においてなぜこれほどまでにオンボーディングが重要視されるようになったのか、その背景を詳しく解説します。

オンボーディングの基本的な意味

オンボーディング(On-boarding)とは、もともと「船や飛行機に乗り込む」という意味の英語から派生した言葉です。ビジネス用語としては、新しく組織に加わった従業員(新入社員や中途採用者など)が、組織の一員として定着し、本来の能力を発揮して活躍できるようになるまでの一連の支援プロセス全体を指します。

多くの人が「新入社員教育」や「研修」と聞くと、入社後数日間の座学やビジネスマナー研修を思い浮かべるかもしれません。しかし、オンボーディングがカバーする範囲はそれよりもはるかに広く、長期的です。具体的には、採用が決定した内定期間中から始まり、入社後も数ヶ月から1年程度の期間をかけて、体系的かつ継続的に実施されるのが一般的です。

オンボーディングのプロセスには、以下のような多様な要素が含まれます。

- 業務知識・スキルの習得支援: 担当業務を遂行するために必要な知識や技術を学ぶための研修やOJT。

- 人間関係の構築支援: 上司、同僚、他部署のメンバーとの円滑な関係を築くためのコミュニケーション機会の創出(歓迎会、メンター制度など)。

- 企業文化・価値観への適応支援: 企業の理念やビジョン、行動規範、暗黙のルールなどを理解し、共感してもらうための働きかけ。

- 期待役割の明確化: 組織が新入社員に何を期待しているのかを明確に伝え、本人の目標設定をサポートすること。

つまり、オンボーディングとは、単に「仕事を教える」ことだけにとどまりません。新入社員が抱える業務上、人間関係上、文化上のあらゆる不安や障壁を取り除き、心理的な安全性を確保しながら、組織へのスムーズな「着陸(ランディング)」を支援する総合的な取り組みなのです。

OJT(On-the-Job Training)との違い

オンボーディングと混同されやすい言葉に「OJT(On-the-Job Training)」があります。OJTは、職場での実務を通じて、上司や先輩社員が部下や後輩に必要な知識やスキルを指導する育成手法です。OJTもオンボーディングのプロセスに含まれる重要な要素の一つですが、両者は目的や範囲において明確な違いがあります。

その違いを理解するために、以下の表で両者を比較してみましょう。

| 観点 | オンボーディング | OJT(On-the-Job Training) |

|---|---|---|

| 目的 | 組織への定着と早期戦力化(総合的な適応支援) | 特定の業務スキルの習得 |

| 期間 | 長期的(数ヶ月〜1年程度) | 短期的(数週間〜数ヶ月) |

| 内容 | 業務知識、人間関係構築、企業文化理解、価値観共有など多岐にわたる | 実務を通じた具体的な業務手順やノウハウの指導 |

| 関わる人 | 人事、配属部署、メンター、経営層など組織全体 | 主に現場の上司や先輩社員(トレーナー) |

| 焦点 | 新入社員の組織への「適応」全般 | 特定業務の「遂行能力」 |

このように、OJTが「業務遂行能力」という特定の側面に焦点を当てたトレーニング手法であるのに対し、オンボーディングはOJTを含みつつ、より広い視点で新入社員の組織への「適応」全体をサポートする包括的な概念です。

例えば、新しい会計システムの操作方法を先輩が隣で教えるのはOJTです。一方、オンボーディングでは、そのOJTに加えて、「なぜこの会計システムを導入したのか」という背景を説明したり、「経費精算で困ったら経理部の〇〇さんに相談すると良い」といった人間関係の橋渡しをしたり、「私たちの会社では迅速で透明性のある経理処理を大切にしている」といった価値観を共有したりする活動も含まれます。OJTが「点」の指導だとすれば、オンボーディングはそれらの点をつなぎ、組織という大きな「面」に新入社員を統合していくプロセスと言えるでしょう。

オンボーディングが注目される背景

近年、多くの企業がオンボーディングの重要性を認識し、その強化に乗り出しています。なぜ今、オンボーディングがこれほどまでに注目されているのでしょうか。その背景には、現代の日本企業を取り巻くいくつかの社会経済的な変化があります。

- 終身雇用の崩壊と人材の流動化

かつての日本では当たり前だった終身雇用制度は事実上崩壊し、転職はキャリアアップのための一般的な選択肢となりました。一つの会社に長く勤めるという価値観が薄れ、より良い条件や働きがいを求めて人材が流動化する時代においては、企業は「入社してもらって終わり」ではなく、いかにして優秀な人材に「自社を選び続けてもらうか」という視点を持つ必要があります。入社後の体験が悪いと、新入社員はすぐに見切りをつけて次の職場を探し始めてしまいます。そのため、入社初期の段階で手厚いサポートを行い、エンゲージメントを高めるオンボーディングが、人材定着のための重要な戦略として位置づけられています。 - 労働人口の減少と採用競争の激化

少子高齢化に伴う労働人口の減少は、多くの業界で深刻な課題となっています。限られた人材を巡って企業間の採用競争は激化しており、一人の人材を採用するためにかかるコストは年々増加傾向にあります。せっかく高いコストをかけて採用した人材が早期に離職してしまうことは、企業にとって金銭的にも大きな損失です。オンボーディングへの投資は、離職率を低下させ、結果的に採用コストを抑制するための有効な手段として認識されています。 - 働き方の多様化(リモートワークの普及)

新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、リモートワークやハイブリッドワークが急速に普及しました。オフィスに出社する機会が減ったことで、新入社員が職場の雰囲気を肌で感じたり、同僚と雑談の中から人間関係を築いたり、先輩の仕事ぶりを「見て盗む」といった機会が失われつつあります。このような環境では、新入社員は孤立感を深めやすく、企業文化への適応も難しくなります。意図的にコミュニケーションの機会を設け、体系的に情報を伝え、組織とのつながりを実感させるオンボーディングの仕組みが、これまで以上に不可欠となっているのです。 - 価値観の多様化(ハラスメント意識の高まりなど)

世代間の価値観のギャップは、いつの時代も存在しますが、近年では特にその傾向が顕著です。例えば、Z世代と呼ばれる若手社員は、仕事のやりがいや自己成長、ワークライフバランス、企業の社会貢献性などを重視する傾向があります。また、ハラスメントに対する社会的な意識も高まっており、かつてのような「仕事は見て覚えろ」「厳しく指導するのが当たり前」といった一方的な指導法は通用しません。一人ひとりの価値観を尊重し、心理的安全性を確保しながら個別にサポートを行うオンボーボーディングのアプローチが、現代の組織運営には不可欠です。

これらの背景から、オンボーディングは単なる人事施策の一つではなく、企業の持続的な成長を左右する経営戦略上の重要課題として、その注目度を高めているのです。

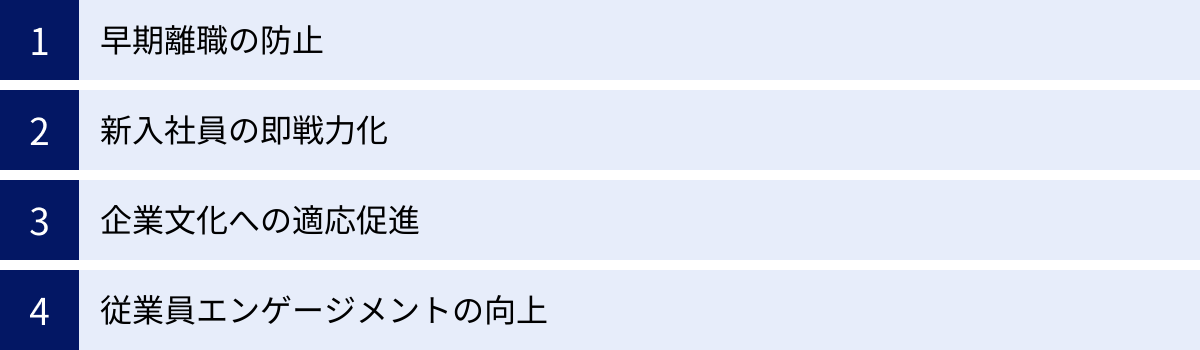

オンボーディングの主な目的

企業が時間とコストをかけてオンボーディングを実施するのには、明確な目的があります。これらの目的を理解することは、効果的なプログラムを設計する上での第一歩です。ここでは、オンボーディングが目指す4つの主要な目的について、それぞれ詳しく解説します。

早期離職の防止

オンボーディングの最も重要かつ直接的な目的は、新入社員の早期離職を防ぐことです。多くの企業にとって、高い離職率、特に採用後間もない社員の離職は深刻な経営課題です。

厚生労働省の調査によると、新規大学卒業者の就職後3年以内の離職率は、長年にわたり3割前後で推移しています(参照:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」)。これは、3人に1人が入社後3年以内に会社を辞めている計算になり、企業にとっては大きな損失です。

新入社員が早期に離職を考える主な理由としては、以下のような「リアリティ・ショック(入社前に抱いていた期待と現実とのギャップ)」が挙げられます。

- 人間関係の悩み: 「上司や同僚と合わない」「相談できる人がいない」「職場に馴染めない」といった孤立感。

- 業務内容のミスマッチ: 「想像していた仕事と違う」「仕事が面白くない」「自分の能力が活かせない」という不満。

- 企業文化への不適応: 「会社の雰囲気が合わない」「暗黙のルールが多くて窮屈」「理念に共感できない」といった違和感。

- 過度なストレス: 「業務量が多すぎる」「残業が多い」「評価が不当だと感じる」といった心身の負担。

オンボーディングは、これらの離職要因に対して体系的にアプローチします。例えば、メンター制度を導入して気軽に相談できる相手を確保したり(人間関係)、1on1ミーティングを定期的に実施して業務上の悩みを早期に察知したり(業務内容)、経営層自らが企業理念を語る場を設けたり(企業文化)することで、新入社員が抱える不安や不満を解消し、「この会社で働き続けたい」と思えるようなポジティブな初期体験を提供します。これにより、リアリティ・ショックを最小限に抑え、組織への定着を促すことができるのです。

新入社員の即戦力化

早期離職の防止と並んで重要な目的が、新入社員のパフォーマンスを早期に引き出し、組織の戦力として活躍してもらう「即戦力化」の促進です。新入社員が一人で業務をこなせるようになるまでの期間(立ち上がり期間)は、短ければ短いほど、組織全体の生産性は向上します。

何も計画がないまま現場に配属された新入社員は、「何を」「誰に」「いつまでに」学べばよいのか分からず、手探りで仕事を進めることになります。その結果、成長スピードが鈍化し、本来の能力を発揮するまでに長い時間を要してしまいます。

効果的なオンボーディングプログラムは、新入社員が自律的に動けるようになるまでの明確なロードマップを提示します。

- 体系的な学習プラン: 「入社1ヶ月目までには〇〇を習得する」「3ヶ月後には△△を一人でできるようになる」といった具体的な目標と、それを達成するための研修やOJTを計画的に提供します。

- 明確な役割期待: 組織がその新入社員に何を期待しているのか(役割や責任範囲)を明確に伝えます。これにより、新入社員は自分の立ち位置を理解し、主体的に行動しやすくなります。

- 効果的なフィードバック: 定期的な1on1やレビューを通じて、現在の到達度や課題を具体的にフィードバックします。これにより、新入社員は自身の成長を客観的に把握し、次のアクションプランを立てることができます。

このように、オンボーディングは新入社員がパフォーマンスを最大化するまでの学習曲線を急勾配にし、企業への貢献を開始するまでの時間を大幅に短縮します。これは、単に新入社員個人のためだけでなく、チームや組織全体の生産性向上に直結する重要な目的です。

企業文化への適応促進

3つ目の目的は、新入社員がその企業独自の文化や価値観を理解し、適応することを促すことです。企業文化とは、その組織に共有されている「当たり前」のことであり、明文化された社是や行動指針から、日々のコミュニケーションスタイル、意思決定のプロセス、服装の規定といった「暗黙のルール」まで、幅広い要素を含みます。

新入社員が企業文化に馴染めないと、以下のような問題が生じます。

- コミュニケーションの阻害: 「報・連・相」のタイミングや方法が分からず、情報共有が滞る。

- 意思決定の遅延: 「この件は誰に相談すればいいのか」が分からず、業務が停滞する。

- 帰属意識の低下: 「自分はこの組織の一員だ」という感覚が持てず、エンゲージメントが低下し、離職につながる。

オンボーミングは、新入社員がこの目に見えない「文化」という壁を乗り越えるための手助けをします。

- 理念・ビジョンの共有: 経営層が自らの言葉で会社の目指す方向性や大切にしている価値観を語る機会を設けます。

- 「暗黙知」の形式知化: 社内用語集を作成したり、独自の社内ルールをマニュアル化したりして、新人がつまずきやすいポイントを事前に共有します。

- ロールモデルの提示: 企業文化を体現している先輩社員との交流機会(メンター制度、ランチ会など)を通じて、具体的な行動様式を学んでもらいます。

新入社員が企業文化にスムーズに適応できると、組織の一体感が高まり、円滑なコラボレーションが促進されます。オンボーディングは、新入社員が組織のDNAを吸収し、真の意味で「仲間」になるための重要なプロセスなのです。

従業員エンゲージメントの向上

最後の目的は、新入社員の「従業員エンゲージメント」を高めることです。従業員エンゲージメントとは、従業員が所属する企業に対して抱く「貢献意欲」や「愛着心」、「仕事への熱意」などを指す概念です。エンゲージメントが高い従業員は、自発的に仕事に取り組み、より高いパフォーマンスを発揮し、離職しにくいことが知られています。

入社直後の体験は、その後の従業員のエンゲージメントレベルを大きく左右する「決定的な瞬間(Moment of Truth)」と言われます。

- 歓迎されているという実感: 会社から大切に扱われ、歓迎されていると感じることで、「この会社のために頑張ろう」という貢献意欲が芽生えます。

- 成長への期待感: 自分の成長のために会社が投資してくれている(研修やサポート体制など)と感じることで、仕事への熱意が高まります。

- 心理的安全性: 失敗を恐れずに挑戦でき、困ったときには助けを求められる環境があることで、会社への信頼感や愛着が深まります。

オンボーディングは、まさにこれらのポジティブな感情を醸成するための仕組みです。ウェルカムキットの配布や歓迎ランチ会、手厚い研修プログラム、親身なメンターの存在といった一連の施策は、新入社員に対して「私たちはあなたを歓迎し、あなたの成長を全力でサポートします」という強力なメッセージを発信します。

オンボーディングを通じて築かれた企業と従業員の良好な関係は、長期的なエンゲージメントの強固な土台となり、組織全体の活力を生み出す源泉となるのです。

オンボーディングを実施するメリット

体系的なオンボーディングプログラムを導入・運用することは、企業と新入社員の双方に多くのメリットをもたらします。ここでは、それぞれの立場から得られる具体的なメリットについて掘り下げていきます。

企業側が得られるメリット

企業にとって、オンボーディングは単なるコストではなく、将来の成長に向けた戦略的な「投資」です。この投資は、主に「生産性」「コスト」「組織文化」の3つの側面で大きなリターンをもたらします。

生産性の向上

オンボーディングの最大のメリットの一つは、組織全体の生産性向上に直接貢献することです。これは、いくつかのメカニズムによって実現されます。

第一に、前述の通り、新入社員の「即戦力化」が早まります。計画的な教育によって新入社員が早期に自走できるようになれば、その分早くチームの戦力として貢献し始めます。これは、新入社員個人の成果だけでなく、チーム全体の目標達成を加速させることにつながります。

第二に、教育担当者や現場の負担が長期的に見て軽減されます。オンボーミングがない場合、新入社員からの質問が場当たり的に発生し、上司や先輩はその都度作業を中断して対応しなければなりません。これは非効率的であり、既存社員の生産性を低下させる要因です。体系的なプログラムがあれば、必要な情報が適切なタイミングで提供されるため、こうした中断が減ります。また、新入社員が早く独り立ちすれば、教育担当者は本来の業務により多くの時間を割けるようになります。

第三に、組織全体の知識レベルが底上げされます。オンボーミングプログラムを構築する過程で、業務マニュアルやノウハウが文書化・体系化されます。これは新入社員だけでなく、既存社員にとっても知識の再確認や標準化に役立ち、組織全体の知的資産となります。

採用・教育コストの削減

オンボーディングは、企業のコスト構造に大きなインパクトを与える可能性があります。 特に、人材の獲得と育成に関連するコスト削減効果は顕著です。

まず、早期離職率が低下することで、再採用にかかる莫大なコストを削減できます。社員が一人離職すると、後任者を採用するために求人広告費、人材紹介会社への手数料、採用担当者の人件費など、多額の費用が発生します。オンボーディングによって定着率が向上すれば、これらのコストを大幅に抑制できます。

次に、教育プロセスが標準化・効率化されることで、教育コストそのものも削減されます。場当たり的なOJTでは、教える人によって内容にばらつきが出たり、同じことを何度も教えたりといった非効率が生じがちです。オンボーディングプログラムでは、教育コンテンツを一度作成すれば繰り返し利用でき、集合研修などを活用することで効率的な知識移転が可能です。これにより、教育にかかる時間的・人的コストを最適化できます。

定着率の向上は、採用と教育という二つの大きなコスト要因に直接作用し、企業の収益性を改善する上で非常に効果的です。

組織全体の活性化

オンボーディングの効果は、新入社員だけに留まりません。新しいメンバーを受け入れるプロセスは、既存の組織や社員にも良い刺激を与え、組織全体の活性化につながります。

メンターやトレーナーに任命された既存社員は、新入社員に教えるという経験を通じて、自身の業務知識やスキルを再整理する機会を得ます。また、人に分かりやすく説明する能力や、相手の成長を支援するコーチングスキルなど、リーダーシップやマネジメント能力が自然と養われます。これは、将来のリーダー育成という観点からも非常に有益です。

さらに、新入社員は「外部の視点」を持っています。彼らが抱く素朴な疑問(「なぜこの作業は必要なのですか?」など)は、既存社員が当たり前だと思っていた業務プロセスや慣習の非効率な点に気づかせてくれることがあります。新しい知識やスキルを持った人材が加わることで、組織に新しい風が吹き込まれ、イノベーションや業務改善のきっかけが生まれることも少なくありません。

このように、オンボーディングは、新入社員を組織に統合するだけでなく、既存の組織を内側から見つめ直し、活性化させる触媒としての役割も果たすのです。

新入社員側が得られるメリット

もちろん、オンボーディングは新入社員自身にとっても計り知れないメリットがあります。新しい環境への適応に伴う不安を解消し、スムーズなキャリアのスタートを可能にします。

不安や孤立感の解消

新しい職場に入るとき、誰もが多かれ少なかれ不安を感じるものです。「仕事についていけるだろうか」「職場の人間関係に馴染めるだろうか」「誰に何を聞けばいいのか分からない」といった不安は、大きな精神的ストレスとなります。

体系的なオンボーディングは、こうした新入社員の不安や孤立感を効果的に解消します。

- 相談相手の明確化: メンターや教育担当者が明確に定められていることで、「困ったときにはこの人に聞けばいい」という安心感が得られます。

- 歓迎ムードの醸成: ウェルカムキットの用意や歓迎会、部署メンバーからの自己紹介など、「自分は歓迎されているんだ」と実感できる機会があることで、心理的な居場所を見つけやすくなります。

- 同期とのつながり: 同時期に入社した仲間との研修や交流会を通じて連帯感が生まれ、悩みを共有したり、励まし合ったりする関係性を築くことができます。

これらの支援により、新入社員は心理的な安全性を確保し、安心して新しい環境に飛び込んでいくことができます。

業務や職場環境へのスムーズな適応

オンボーディングは、新入社員が業務や職場環境という未知の領域を探索するための「地図」や「ガイドブック」の役割を果たします。

計画的に組まれたプログラムによって、膨大な情報の中から「今、知るべきこと」を適切なタイミングで学ぶことができます。これにより、情報過多による混乱を避け、効率的に知識を吸収できます。

また、多くの職場で存在する「暗黙の了解」や独自の社内ルール(例:チャットツールの使い方、会議での発言の仕方など)を明文化して教えてもらえることも大きなメリットです。これを知らないために無用な失敗をしたり、周囲から「空気が読めない」と思われたりするリスクを減らすことができます。

オンボーディングは、新入社員が本来の実力を発揮するための滑走路を整備するようなものであり、スムーズなテイクオフを強力にサポートします。

スキルや知識の早期習得

オンボーディングは、新入社員の成長を加速させるための仕組みでもあります。

構造化された学習カリキュラムにより、自己流で学ぶよりもはるかに効率的に、業務に必要なスキルや知識を習得できます。 また、定期的に行われる上司やメンターとの1on1ミーティングでは、客観的なフィードバックを受けることができます。これにより、自分の強みや課題を正確に認識し、改善に向けた具体的なアクションを取りやすくなります。

さらに、オンボーディングのプロセスを通じて、会社の事業内容や自身の役割、キャリアパスについて深く理解することで、長期的な視点を持って仕事に取り組むことができます。何を目標に、どのように成長していけばよいのかが見えるため、学習意欲や仕事へのモチベーションを高く維持しやすくなるのです。

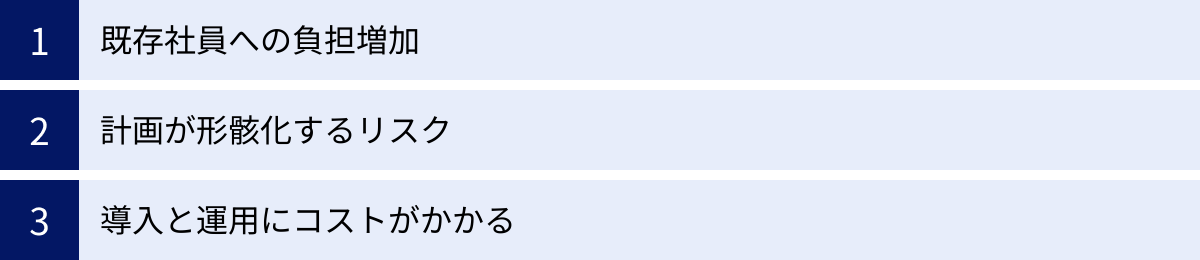

オンボーディング導入時の課題と注意点

オンボーディングは多くのメリットをもたらす一方で、その導入と運用にはいくつかの課題や注意点が存在します。これらのハードルを事前に認識し、対策を講じることが、オンボーディングを成功させる鍵となります。

既存社員への負担増加

オンボーディング導入時に最も顕著になる課題が、受け入れ側である既存社員、特に教育担当者やメンターへの負担増加です。彼らは通常業務に加えて、新入社員の教育やサポートという新たなタスクを抱えることになります。

具体的には、以下のような負担が発生します。

- 時間的負担: 研修資料の作成、OJTの実施、1on1ミーティング、日報の確認、質問への対応など、多くの時間を新入社員のために割く必要があります。

- 精神的負担: 「うまく育てなければ」というプレッシャーや、新入社員とのコミュニケーションにおける悩みなど、精神的なストレスを感じることも少なくありません。

この負担が過大になると、教育の質が低下したり、教育担当者自身のモチベーションや生産性が下がってしまったりする本末転倒な事態に陥りかねません。

【対策】

- 業務量の調整: 教育担当者に任命された社員の通常業務を一時的に軽減するなど、会社として配慮する。

- 評価制度への反映: 教育への貢献度を人事評価の項目に含めるなど、担当者の努力が報われる仕組みを作る。

- チームでのサポート体制: 特定の個人に負担が集中しないよう、部署全体で新入社員をサポートする文化を醸成し、役割を分担する。

- 教育の効率化: よくある質問をまとめたFAQや詳細な業務マニュアルを整備し、教育担当者が同じ説明を繰り返す手間を省く。

オンボーディングは人事部や一部の担当者だけの仕事ではなく、全社的なプロジェクトであるという認識を共有し、組織全体で負担を分かち合うことが不可欠です。

計画が形骸化するリスク

せっかく時間と労力をかけてオンボーディングプログラムを策定しても、運用していくうちに計画が形骸化してしまうリスクがあります。これは多くの企業が直面する課題です。

形骸化の具体的な例としては、以下のようなケースが挙げられます。

- プログラムが更新されない: 一度作った研修資料やマニュアルが古い情報のまま放置され、現状の業務内容と乖離してしまう。

- 計画が実行されない: 現場の多忙を理由に、予定されていた1on1ミーティングが頻繁にキャンセルされたり、研修が省略されたりする。

- 目的意識の薄れ: 当初は意欲的だった担当者が異動したり、経営層の関心が薄れたりして、オンボーディングが「ただの定例業務」と化してしまう。

このような状態では、オンボーディングは本来の効果を発揮できず、単なる「やったふり」になってしまいます。

【対策】

- 責任者の明確化: オンボーディング全体の推進と管理に責任を持つ担当者や部署を明確に定める。

- 定期的な見直し: 四半期に一度など、定期的にプログラムの内容を見直す会議体を設け、関係者で改善点を議論する。

- フィードバックループの構築: 新入社員や教育担当者から定期的にアンケートやヒアリングを行い、その声をプログラムの改善に反映させる仕組みを作る。

- 成功体験の共有: オンボーディングによって新入社員が成長した事例などを社内で共有し、関係者のモチベーションを維持する。

オンボーディングは「作って終わり」の静的なものではなく、組織の変化やフィードバックを取り込みながら常に改善を続ける、動的な「生き物」として捉える必要があります。

導入と運用にコストがかかる

オンボーディングの導入と本格的な運用には、当然ながらコストが伴います。このコストを捻出できない、あるいはコストに見合う効果があるのか疑問視されることが、導入の障壁となる場合があります。

オンボーディングにかかるコストは、大きく2種類に分けられます。

- 金銭的コスト:

- 外部研修の委託費用

- オンボーディング支援ツールの導入・利用料

- ウェルカムキットなどの備品購入費

- 歓迎会や懇親会の費用

- 時間的コスト(人件費):

- 人事部や現場担当者がプログラムの設計や資料作成にかける時間

- 研修や1on1ミーティングの実施にかかる時間

- 新入社員が研修に参加している時間(その時間は直接的な生産活動に従事できない)

これらのコストを前に、特にリソースが限られている中小企業などでは、導入をためらってしまうケースも少なくありません。

【対策】

- スモールスタート: 最初から完璧で大規模なプログラムを目指すのではなく、まずは最も課題となっている部分(例:入社初日の過ごし方、メンター制度の導入など)から小さく始めて、徐々に範囲を広げていく。

- 既存リソースの活用: 有料ツールを導入する前に、まずは社内Wikiやチャットツール、無料のクラウドサービスなどを活用してプログラムを構築・運用してみる。

- 費用対効果(ROI)の提示: オンボーディングにかかるコストを「費用」としてだけでなく、将来の離職率低下による採用コスト削減や、早期戦力化による生産性向上といったリターンをもたらす「投資」として捉える。この視点を経営層に説明し、理解を得ることが重要です。

オンボーディングの導入を検討する際は、そのメリットだけでなく、これらの課題やコストを現実的に見積もり、自社の状況に合った現実的な計画を立てることが成功への近道です。

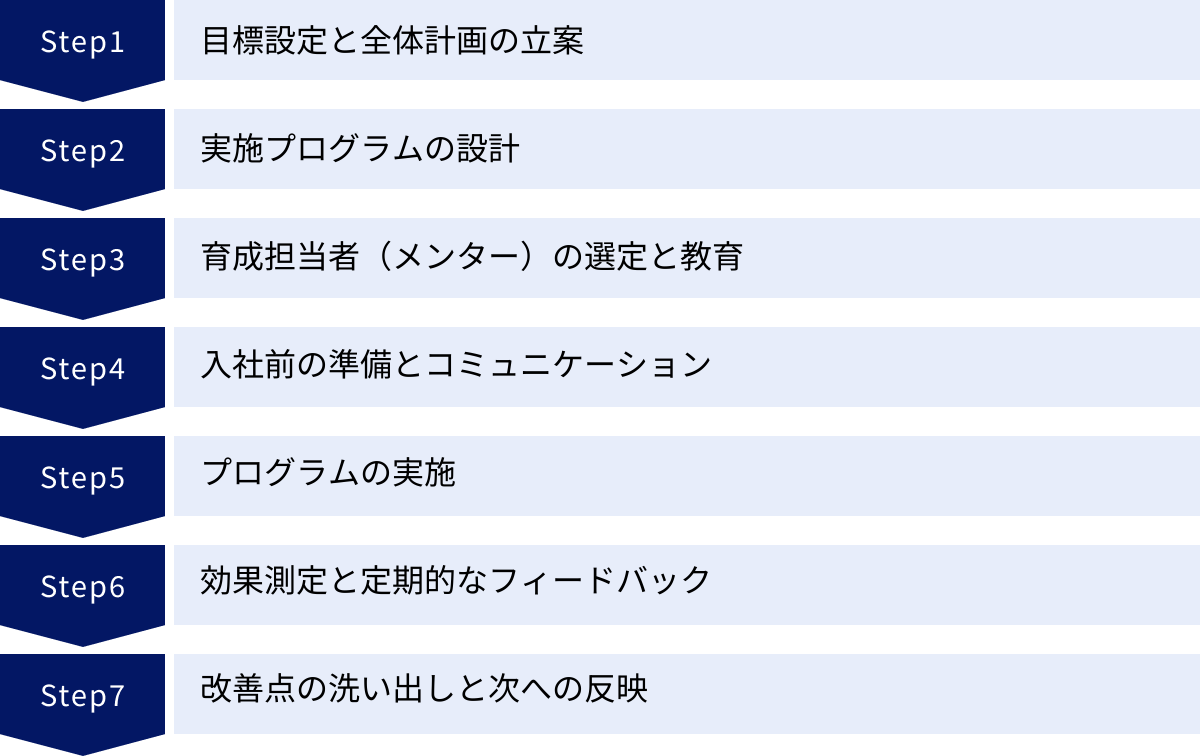

オンボーディングの具体的な進め方7ステップ

効果的なオンボーディングは、場当たり的な施策の寄せ集めでは実現しません。明確な目標に基づき、計画的に設計・実行・改善される必要があります。ここでは、オンボーディングを導入し、運用していくための具体的な7つのステップを解説します。

① 目標設定と全体計画の立案

すべての始まりは、「オンボーディングを通じて何を達成したいのか」という目標を明確にすることです。この目標が、以降のすべての活動の羅針盤となります。

- KGI(重要目標達成指標)の設定: まず、オンボーディングの最終的なゴールを定量的に設定します。例えば、「入社1年後の定着率を95%にする」「新入社員が独り立ちするまでの期間を平均3ヶ月に短縮する」「入社半年後のエンゲージメントスコアを全社平均以上にする」といった具体的な数値目標です。

- 対象者(ペルソナ)の定義: オンボーディングの対象となる新入社員の属性を明確にします。新卒採用者と中途採用者、あるいは営業職とエンジニア職では、必要とされる知識やサポート内容が異なります。対象者のペルソナ(経験、スキル、性格など)を具体的に描くことで、より効果的なプログラムを設計できます。

- 期間の設定: オンボーディングの期間を定義します。一般的には3ヶ月から1年程度が目安ですが、職種や個人の習熟度によって調整できるようにしておくと良いでしょう。「入社後1週間」「1ヶ月」「3ヶ月」「半年」「1年」といった節目でマイルストーンを設定し、各時点での到達目標を具体化します。

- 全体ロードマップの作成: 設定した目標と期間に基づき、オンボーディング全体の流れを可視化したロードマップを作成します。これにより、関係者全員が全体像を共有し、一貫性のあるサポートを提供できるようになります。

② 実施プログラムの設計

ステップ①で立てた目標とロードマップに基づき、具体的な施策(プログラム)を設計していきます。新入社員が情報過多で混乱しないよう、伝える情報の量とタイミングを慎重に設計することが重要です。

- コンテンツの準備: 各フェーズで必要となるコンテンツを洗い出し、準備します。

- 知識・情報: 企業理念、事業内容、組織図、就業規則、コンプライアンス、各種ツールの使い方、業務マニュアルなど。

- スキル: ビジネスマナー研修、職種別の専門スキル研修、ロールプレイング課題など。

- 関係構築: 経営層との対話会、メンターとの顔合わせ、部署メンバーとのランチ会、1on1ミーティングのスケジュールなど。

- 時間軸に沿った設計: 入社前、入社初日、1週目、1ヶ月目…という時間軸に沿って、どのタイミングでどのプログラムを実施するかを具体的に計画します。例えば、入社初日は会社の全体像やルール説明に重点を置き、徐々に専門的な業務内容へと移行していく、といった流れを考えます。

- 提供方法の検討: 集合研修、eラーニング、OJT、読書課題など、コンテンツの内容に応じて最適な提供方法を選択します。

③ 育成担当者(メンター)の選定と教育

オンボーディングの成否は、新入社員に直接関わる育成担当者(メンターやトレーナー)の質に大きく左右されます。 適切な人材を選び、彼らが自信を持って役割を果たせるように支援することが極めて重要です。

- メンターの選定: 誰をメンターにするか、慎重に選びます。選定基準としては、以下のような点が挙げられます。

- 業務知識が豊富であること

- コミュニケーション能力、傾聴力が高いこと

- 企業文化を体現し、ポジティブな姿勢であること

- 後輩の育成に意欲的であること

- できれば、新入社員と年齢や社歴が近い方が、心理的な距離が縮まりやすい場合があります。

- メンターへの事前教育: メンターに任命された社員に対し、事前に研修を実施します。研修内容には、オンボーディング全体の目的共有、メンターの具体的な役割と責任範囲の定義、効果的なフィードバックの方法、1on1の進め方、ハラスメント防止などのコンプライアンス知識、相談を受けた際の対応方法(NG行動の周知)などが含まれます。

- メンターへのサポート: メンター自身が困ったときに相談できる窓口(人事部など)を設けることも重要です。

④ 入社前の準備とコミュニケーション

オンボーディングは入社日から始まるのではなく、採用が決定した瞬間から始まっています。入社承諾から入社日までの期間は、内定者が不安を感じやすい「内定ブルー」に陥りがちな時期です。この期間に適切なコミュニケーションを取ることで、入社初日の心理的ハードルを下げ、スムーズなスタートを支援します。

- 事務手続きの効率化: 雇用契約書の締結や必要書類の提出などを、可能な限りオンラインで完結できるようにし、内定者の負担を軽減します。

- 環境準備: パソコン、業務用アカウント、名刺、社員証などの備品を事前に準備し、入社初日からすぐに業務に取りかかれる状態を整えます。

- 情報提供と交流:

- 定期的にメールやチャットで連絡を取り、会社の近況や入社後のスケジュールなどを伝え、安心感を与える。

- 内定者懇親会や社内イベントに招待し、社員や同期と交流する機会を提供する。

- ウェルカムキット(会社のロゴ入りグッズ、代表からのメッセージカードなど)を送付し、歓迎の意を伝える。

⑤ プログラムの実施

いよいよ、設計したプログラムを実行に移すフェーズです。計画通りに進めることを基本としますが、新入社員の理解度や個別の状況に応じて柔軟に内容を調整することも大切です。

- オリエンテーション: 入社初日〜数日間で、会社の基本情報、ルール、文化などを集中的にインプットします。

- 各種研修: 計画に沿って、座学研修、スキル研修、コンプライアンス研修などを実施します。

- 現場でのOJT: 配属部署で、メンターや上司による実務を通じた指導を開始します。

- 定期的な面談: 計画されたタイミングで1on1ミーティングやメンター面談を実施し、進捗確認、悩みや不安のヒアリングを行います。

- 進捗管理: 人事部や上司は、新入社員の学習進捗や適応状況を定期的に確認し、計画とのズレがないか、つまずいている点はないかを把握します。

⑥ 効果測定と定期的なフィードバック

オンボーディングが意図した通りに機能しているか、目標達成に貢献しているかを客観的に評価するために、効果測定は不可欠です。

- 評価指標の設定と計測: ステップ①で設定したKGIに加え、より詳細なKPI(重要業績評価指標)を計測します。

- 定量的指標: 定着率、離職率、研修の理解度テストの点数、パフォーマンス指標(KPI達成率)、エンゲージメントサーベイのスコア、オンボーミングプログラムへの満足度アンケートの結果など。

- 定性的指標: 1on1でのヒアリング内容、メンターや上司からの観察レポート、新入社員が記述する日報や週報の内容など。

- 多角的なフィードバック: 計測したデータやヒアリング内容を基に、フィードバックを行います。

- 新入社員へ: 上司やメンターから、具体的な行動に基づいて良かった点(Keep)と改善点(Problem)を伝え、次のアクション(Try)を一緒に考えます。

- 関係者へ: 新入社員からのフィードバックをメンターや上司、人事部に共有し、受け入れ側の改善に繋げます。

フィードバックの目的は、単に評価を下すことではなく、ポジティブな点と改善点を具体的に伝え、次の成長に繋げることです。

⑦ 改善点の洗い出しと次への反映

オンボーディングは、一度実施して終わりではありません。効果測定とフィードバックの結果を元に、プログラムの課題を特定し、継続的に改善していくプロセス(PDCAサイクル)が重要です。

- 課題の特定: 収集したデータや意見を分析し、「研修の専門用語が多すぎて理解が追いつかなかった」「メンターとの面談時間が不足している」「リモートワーク下でのコミュニケーションが希薄だった」といった具体的な課題を洗い出します。

- 改善策の立案: 特定された課題に対して、具体的な改善策を検討します。例えば、「研修資料に用語集を追加する」「メンター面談の頻度を週1回から週2回に増やす」「オンラインでの雑談タイムを設ける」などです。

- 次期プログラムへの反映: 立案した改善策を、次に入社してくる社員向けのオンボーディングプログラムに反映させます。

オンボーディングは、このようにPDCAサイクルを回し続けることで、自社の文化や状況に最適化された、より効果的な仕組みへと進化していくのです。

オンボーディングで実施される施策の具体例

オンボーディングプログラムは、様々な施策の組み合わせで構成されます。ここでは、多くの企業で取り入れられている具体的な施策を「入社前」と「入社後」に分けて紹介します。自社のプログラムを設計する際の参考にしてください。

入社前の施策

内定承諾から入社日までの期間は、新入社員の期待感を高め、不安を和らげるための重要な助走期間です。この段階での丁寧なフォローが、入社後のスムーズなスタートにつながります。

内定者研修や懇親会

内定者を対象とした研修や懇親会は、定番かつ効果的な施策です。

- 目的:

- 同期との連帯感醸成: 同じタイミングで入社する仲間との顔合わせの機会を提供することで、入社後の孤立感を防ぎ、心理的な支えとなる関係性を築きます。

- 会社理解の深化: 会社の雰囲気を肌で感じてもらったり、先輩社員との座談会を通じて仕事のリアルなイメージを掴んでもらったりします。

- 基本的なスキル習得: ビジネスマナーやITリテラシーなど、入社前に身につけておくと良い基本的なスキルを学ぶ機会を提供することもあります。

- 具体例: オンラインでの自己紹介イベント、グループワーク形式の研修、先輩社員を交えた座談会、オフィスツアー、内定者向けのランチ会など。

必要な備品や情報の事前提供

入社初日に「自分の居場所が用意されている」と感じることは、新入社員に大きな安心感を与えます。

- 目的:

- 入社初日のスムーズ化: PCや業務用スマートフォン、各種アカウント情報、社員証、名刺などを事前に送付または設定しておくことで、入社初日から滞りなく業務環境にアクセスできます。

- 歓迎の意の表明: 会社のロゴが入ったノートやペン、マグカップ、Tシャツ、代表からの手書きメッセージなどを詰めた「ウェルカムキット」は、「あなたを歓迎しています」という強力なメッセージになります。

- 具体例: PCや周辺機器の自宅への送付、社内ツールのログインID/パスワードの事前通知、ウェルカムキットの配送、入社までのスケジュールや必要書類リストの共有。

社内SNSやチャットツールへの招待

入社前から社内のコミュニケーションに少しずつ触れてもらうことで、入社後のカルチャーギャップを緩和します。

- 目的:

- 心理的距離を縮める: 内定者専用のチャットグループを作成し、人事担当者や内定者同士が気軽にコミュニケーションを取れる場を提供します。

- 情報へのアクセス: 社内報や部活動のチャンネルなど、オープンな情報が共有されている場所に招待することで、会社の雰囲気やカルチャーを事前に感じ取ってもらいます。

- 具体例: SlackやMicrosoft Teamsなどのチャットツールに内定者用チャンネルを作成し、人事からの連絡や内定者同士の自己紹介を促す。全社向けのアナウンスチャンネルに招待する。

入社後の施策

入社後は、計画されたプログラムに沿って、体系的なサポートを本格的に開始します。知識のインプットと並行して、人間関係の構築や実践的な経験を促す施策が重要になります。

オリエンテーションの実施

入社初日から数日間にわたって行われる集合研修で、会社員として働く上での基礎知識をインプットします。

- 目的: 全員が共通して知っておくべき会社の基本情報を、効率的に伝達する。

- 内容例: 経営理念・ビジョンの共有、事業内容・歴史の説明、組織構造・各部署の役割紹介、就業規則や福利厚生などの人事制度説明、コンプライアンス・情報セキュリティ研修など。

1on1ミーティング

オンボーディングの成否を左右する最も重要な施策の一つです。上司やメンターが新入社員と1対1で定期的に対話する時間を設けます。

- 目的:

- 進捗確認と目標設定: 業務の進捗状況を確認し、目標達成に向けた課題や次のアクションを一緒に考えます。

- 心理的安全性の確保: 業務上の悩みや人間関係の不安、キャリアに関する相談など、オープンな場で話しにくいことを個別にヒアリングし、早期にフォローします。

- 信頼関係の構築: 定期的な対話を通じて、上司・部下間の信頼関係を深めます。

- 頻度: 入社当初は週に1回、慣れてきたら2週間に1回や月に1回など、状況に応じて調整するのが一般的です。

メンター制度の導入

業務指導を行う上司(トレーナー)とは別に、主に精神的なサポートや会社生活全般の相談役として、年齢や社歴の近い先輩社員を「メンター」として任命する制度です。

- 目的: 直属の上司には相談しにくいような、些細な悩みや不安を気軽に話せる相手を作ることで、新入社員の孤立を防ぎます。

- 役割: 業務の直接的な指導よりも、ランチに誘って雑談したり、社内の人間関係についてアドバイスしたり、キャリアの相談に乗ったりといった、精神的な支えとしての役割が期待されます。

ランチ会や歓迎会

業務から離れたインフォーマルな場でのコミュニケーションは、人間関係を円滑にする上で非常に効果的です。

- 目的: 配属部署のメンバーや他部署の社員とリラックスした雰囲気で交流し、お互いの人となりを知ることで、職場でのコミュニケーションを活性化させます。

- 具体例: 部署メンバー全員での歓迎ランチ会、関連部署との合同懇親会、部活動や同好会への紹介など。

目標設定のサポート

新入社員が「何を期待されているのか」を明確に理解し、モチベーション高く業務に取り組むためには、適切な目標設定が不可欠です。

- 目的: 新入社員の役割に応じた、具体的で達成可能な目標を上司と一緒に設定することで、日々の業務に目的意識を持たせ、成長を促します。

- 方法: SMART原則(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)などを参考に、具体的で測定可能な目標を設定します。設定した目標は1on1などで定期的に進捗を確認し、必要に応じて見直しを行います。

オンボーディングを成功させるためのポイント

これまで見てきたように、オンボーディングには様々な施策やステップがありますが、それらをただ実行するだけでは十分な効果は得られません。オンボーディングを真に成功させるためには、その根底にあるべき重要な「考え方」や「姿勢」が存在します。ここでは、成功に不可欠な4つのポイントを解説します。

会社全体で取り組む文化を醸成する

最も重要なポイントは、オンボーディングを人事部や配属部署だけの仕事と捉えず、「会社全体の文化」として根付かせることです。新入社員を育てることは、特定の誰かの責任ではなく、組織に属する全員の責任であるという意識を共有する必要があります。

- 経営層のコミットメント: 経営トップが自らの言葉でオンボーディングの重要性を語り、新しい仲間を歓迎する姿勢を全社に示すことは非常に強力なメッセージとなります。経営層が理念やビジョンを語る研修に登壇したり、新入社員との座談会に参加したりすることも効果的です。

- 全社員への意識付け: 全社朝礼や社内報などを通じて、「新しい仲間を全員でサポートしよう」というメッセージを繰り返し発信します。新入社員を見かけたら積極的に挨拶する、困っている様子なら声をかける、といった行動が全社員の「当たり前」になるような雰囲気作りが大切です。

- 部門間の連携: 人事部、配属部署、メンター、情報システム部などが密に連携し、それぞれの役割を果たしながら一貫したサポートを提供できる体制を構築します。例えば、人事部は全体の設計と進捗管理、配属部署はOJT、メンターは精神的サポート、情報システム部は環境準備といったように、スムーズな連携が求められます。

「組織全体で育てる」という文化こそが、あらゆる施策の効果を最大化し、オンボーディングを成功に導く最大の土台となります。

新入社員一人ひとりに合わせた対応を心がける

オンボーディングプログラムは、ある程度の標準化が必要ですが、それと同時に一人ひとりの個性や状況に合わせた「個別最適化」の視点を持つことが極めて重要です。

新入社員と一括りに言っても、その背景は様々です。社会人経験のない新卒、即戦力が期待される経験豊富な中途採用者、異業種から挑戦する未経験者では、それぞれに必要なサポートや情報の種類、求めるコミュニケーションのスタイルが異なります。

- バックグラウンドの理解: まずは、その人がどのような経験を積み、どのようなスキルや強みを持っているのか、逆にどのような点に不安を感じているのかを丁寧にヒアリングし、理解することから始めます。

- プログラムの柔軟なカスタマイズ: 標準的なプログラムをベースとしつつも、個々のスキルレベルに応じて一部の研修を免除したり、追加の学習コンテンツを提供したりといった柔軟な対応が求められます。例えば、プログラミング経験が豊富な中途エンジニアに、基礎的なIT研修を受けさせる必要はありません。

- コミュニケーションの個別化: 人と話すのが得意な人もいれば、テキストでのコミュニケーションを好む人もいます。相手の性格や特性を尊重し、1on1での対話の進め方やフィードバックの伝え方を調整する配慮も必要です。

画一的な対応は、時に新入社員の不満や疎外感につながります。マス向けの標準化された施策と、個人に寄り添う「個別化」のバランスを取りながら、一人ひとりが最も成長しやすい環境を整えることが成功の鍵です。

中長期的な視点で継続的に支援する

オンボーディングは、入社後1ヶ月程度の短期間で終わるイベントではありません。新入社員が完全に組織に溶け込み、自律的にパフォーマンスを発揮できるようになるまでには、相応の時間が必要です。中長期的な視点に立ち、継続的にサポートしていく姿勢が求められます。

- 短期的な成果を求めすぎない: 特に新卒や未経験者の場合、すぐに成果を出すのは困難です。焦らせることなく、小さな成功体験を積み重ねられるようにサポートし、本人のペースでの成長をじっくりと見守ることが大切です。

- 節目でのフォローアップ: 入社3ヶ月、半年、1年といった節目で、改めてフォローアップ研修や面談を実施します。入社当初の課題が解決されたか、新たな壁にぶつかっていないかなどを確認し、継続的な支援を行います。

- いつでも相談できる関係性の維持: オンボーミングの公式な期間が終わった後も、困ったときにはいつでも上司やメンター、人事に相談できるという安心感のある関係性を維持しておくことが、長期的な定着につながります。

入社直後は順調に見えても、数ヶ月経ってから業務の難しさや人間関係の壁に直面することもあります。短期集中型の支援だけでなく、息の長い伴走者として寄り添い続けることが、真の定着と活躍を実現します。

歓迎ムードを作り、孤立させない

最後に、技術的なプログラムや制度以上に、職場の「雰囲気」が重要であることを忘れてはなりません。新入社員が「自分はここで歓迎されている」「安心して失敗できる」と感じられるような、心理的安全性の高い環境を作ることが、あらゆる施策の前提となります。

- 意識的なコミュニケーション: 特にリモートワーク環境下では、意識的にコミュニケーションの機会を創出しなければ、新入社員は容易に孤立します。業務に関係のない雑談チャンネルを設けたり、オンラインでのランチ会や雑談タイムを定期的に開催したりする工夫が有効です。

- ポジティブな声かけ: 部署のメンバー全員が、新入社員に対して「いつでも気軽に質問してね」「〇〇さん、入ってくれて嬉しいよ」といったポジティブな声かけを心がけるだけで、新入社員の心理的な負担は大きく軽減されます。

- 失敗を許容する文化: 新入社員のミスを責めるのではなく、「良い学びになったね」「次はどうすれば防げるか一緒に考えよう」という姿勢で受け止める文化を醸成します。失敗を恐れて挑戦できなくなることが、成長の最大の妨げになります。

「あなたは歓迎されている、大切な仲間だ」というメッセージを、制度や仕組みだけでなく、日々の言葉と行動で一貫して伝え続けること。 この温かい歓迎ムードこそが、新入社員の心を開き、オンボーディングを成功させるための最も強力な要素となるのです。

オンボーディングに役立つおすすめツール5選

効果的なオンボーディングを効率的に運用するために、様々なITツールを活用する企業が増えています。これらのツールは、情報の一元管理、コミュニケーションの活性化、効果測定の自動化などを支援し、人事担当者や現場の負担を軽減します。ここでは、オンボーディングに役立つ代表的なツールを5つ紹介します。

① カオナビ

カオナビは、社員の顔写真が並ぶ直感的なインターフェースが特徴のタレントマネジメントシステムです。人材情報を一元化し、可視化することで、戦略的な人事施策を支援します。

- オンボーディングへの活用法:

- 人材データベース機能: 新入社員の経歴、スキル、資格、趣味といったパーソナルな情報までを一元管理できます。メンターや上司は、配属前に新入社員のプロフィールを閲覧することで人となりを理解し、コミュニケーションのきっかけを掴みやすくなります。

- アンケート機能: 入社後のコンディションチェックや、オンボーディングプログラムの満足度調査などを手軽に実施できます。回答結果は時系列で蓄積されるため、コンディションの変化を早期に察知し、フォローアップに繋げることが可能です。

- 目標管理(MBO)機能: 新入社員の目標設定から進捗確認、評価までをシステム上で管理し、1on1ミーティングなどで活用できます。

- 料金: 利用機能や人数によって変動しますが、データベース機能は月額19,800円(税抜)から利用可能です。詳細な料金は問い合わせが必要です。

- 参照:株式会社カオナビ公式サイト

② HRBrain

HRBrainは、目標設定・評価管理から人材データ活用、組織診断サーベイまでをワンストップで提供するタレントマネジメントシステムです。人事評価領域に強みを持ち、オンボーディング後の育成・評価プロセスともシームレスに連携できます。

- オンボーディングへの活用法:

- 目標管理機能: OKRやMBOといったフレームワークに沿って、新入社員の目標設定と評価、フィードバックのサイクルをシステム上で効率的に回すことができます。

- 組織診断サーベイ: 新入社員のエンゲージメントや部署のコンディションを定期的に測定・可視化します。これにより、離職の兆候や受け入れ部署の課題をデータに基づいて把握し、具体的な対策を講じることができます。

- 人材データベース: スキルや評価履歴などのデータを基に、新入社員にとって最適なメンターを客観的な基準で選出するといった活用も可能です。

- 料金: 利用する機能や従業員数に応じたプランが用意されています。詳細は問い合わせが必要です。

- 参照:株式会社HRBrain公式サイト

③ SmartHR

SmartHRは、入退社手続きや年末調整、給与明細の発行といった労務管理業務をクラウドで効率化する人事労務ソフトとして広く知られていますが、オンボーディングを支援する機能も充実しています。

- オンボーディングへの活用法:

- 労務手続きのオンライン化: 新入社員はスマートフォンやPCから、雇用契約の締結や必要書類の提出を完結できます。これにより、煩雑な紙のやり取りがなくなり、人事担当者と新入社員双方の負担を大幅に軽減します。入社初日から本来のオンボーディングプログラムに集中できる環境を整えます。

- 従業員サーベイ機能: 入社後のエンゲージメントや満足度を測るサーベイを簡単に作成・配信できます。プリセットのテンプレートも用意されており、手軽にコンディションチェックを始められます。

- 配置シミュレーション機能: 組織図を見ながら、ドラッグ&ドロップで人材の配置検討ができます。新入社員の最適な配属先を考える際に役立ちます。

- 料金: 機能や従業員規模に応じた複数のプランがあります。詳細は公式サイトでの確認や問い合わせが必要です。

- 参照:株式会社SmartHR公式サイト

④ wevox

wevoxは、従業員エンゲージメントを可視化することに特化した組織改善プラットフォームです。短いサイクルのアンケート(パルスサーベイ)を通じて、組織や個人の状態をリアルタイムに近い形で把握できるのが特徴です。

- オンボーディングへの活用法:

- パルスサーベイ: 新入社員を対象に、週に1回や月に1回といった高頻度で簡単なアンケートを実施し、エンゲージメントスコアやコンディションの変化を定点観測します。スコアの急な低下などを早期に検知し、個別フォローのきっかけとすることができます。

- 課題の特定: サーベイ結果は「自己成長」「人間関係」「承認」といった9つのキードライバーごとに分析されます。新入社員がどの要素に課題を感じているのかを具体的に特定し、1on1でのヒアリングや改善策の立案に役立てられます。

- 部署ごとの比較: 受け入れ部署ごとのエンゲージメントスコアを比較することで、オンボーディングがうまくいっている部署の共通点を探ったり、サポートが必要な部署を特定したりできます。

- 料金: 利用人数に応じた月額課金制で、1ユーザーあたり月額300円(税抜)から利用できます。

- 参照:株式会社アトラエ公式サイト

⑤ One人事

One人事は、採用管理、労務管理、タレントマネジメントなど、人事業務に必要な機能を幅広く提供する統合型の人事システムです。「HR Platform」構想を掲げ、バラバラになりがちな人事データを一元化し、戦略的な活用を支援します。

- オンボーディングへの活用法:

- データの一気通貫: 採用選考時の情報から入社手続き、入社後のスキルデータや評価、エンゲージメント状況まで、新入社員に関するあらゆるデータを一つのシステムで管理できます。これにより、入社前から入社後まで一貫性のあるサポートが可能になります。

- 育成計画のサポート: スキル管理や目標管理機能を活用して、新入社員一人ひとりに合わせた育成計画を立案・管理できます。キャリアパスの提示にも役立ちます。

- 効果測定: アンケート機能やエンゲージメントサーベイ機能を使って、オンボーディングプログラムの効果測定や満足度調査を実施し、PDCAサイクルを回すためのデータを収集できます。

- 料金: 利用する機能や従業員規模に応じてプランが設定されています。詳細は問い合わせが必要です。

- 参照:One-Tops株式会社公式サイト

これらのツールは非常に強力ですが、ツールを導入すること自体が目的化しないように注意が必要です。自社のオンボーディングにおける課題は何かを明確にした上で、その課題解決に最も貢献してくれるツールを選ぶことが重要です。

まとめ

本記事では、「オンボーディング」をテーマに、その基本的な意味から目的、メリット、具体的な進め方、成功のポイント、そして役立つツールまで、幅広く解説してきました。

改めて要点を整理すると、オンボーディングとは、新入社員が組織にスムーズに適応し、早期に戦力として活躍できるよう支援するための一連の体系的なプロセスです。その目的は、単に仕事を教えるだけでなく、早期離職を防止し、即戦力化を促し、企業文化への適応を助け、最終的には従業員エンゲージメントを高めることにあります。

効果的なオンボーディングは、企業にとっては生産性の向上や採用・教育コストの削減、組織の活性化といった大きなメリットをもたらし、新入社員にとっては不安や孤立感の解消、スムーズな職場適応、そしてスキルの早期習得といった恩恵をもたらします。

成功のためには、小手先のテクニックだけでなく、

- 会社全体で取り組む文化を醸成すること

- 新入社員一人ひとりに合わせた個別対応を心がけること

- 中長期的な視点で継続的に支援すること

- 心からの歓迎ムードで心理的安全性を確保すること

といった、組織としての姿勢が何よりも重要です。

人材の流動化が加速し、働き方も多様化する現代において、オンボーディングはもはや単なる人事施策の一つではありません。企業の持続的な成長と競争力を支える、極めて重要な「人材戦略」であり「経営課題」です。

新しく仲間になった一人ひとりと真摯に向き合い、組織全体でその成長を支えていく姿勢こそが、最高のオンボーディングを実現し、新入社員と企業の双方にとって明るい未来を築くための鍵となるでしょう。この記事が、貴社のオンボーディングをより良いものへと進化させるための一助となれば幸いです。