転職活動が長引くと、「なぜ自分だけ内定が出ないのだろう」と不安や焦りを感じるものです。しかし、内定がなかなか得られない状況には、必ず何かしらの原因が存在します。その原因を正しく理解し、適切な対策を講じることが、転職成功への最短ルートです。

この記事では、転職で内定が出ない人の特徴や選考ステップごとの原因を徹底的に分析します。その上で、具体的な対策から複数内定を獲得するための戦略、さらには転職活動に行き詰まった際の対処法まで、網羅的に解説します。

この記事を読めば、自身の転職活動における課題が明確になり、内定獲得に向けて何をすべきかが見えてくるはずです。焦らず一つひとつ課題をクリアし、理想のキャリアを実現するための一歩を踏み出しましょう。

目次

転職で内定が出ないのはなぜ?考えられる原因

転職活動がうまくいかない時、まずは現状を客観的に把握することが重要です。ここでは、一般的な転職活動の期間や内定率といったデータを確認し、書類選考と面接、それぞれの段階で落ちてしまう原因について深掘りしていきます。

転職活動の平均期間と内定率

自分の転職活動が平均と比べてどうなのかを知ることは、冷静な状況判断の第一歩です。ここでは、公的なデータや大手転職サービスの調査結果を基に、転職活動のリアルな姿を見ていきましょう。

転職活動にかかる平均期間

転職活動を始めてから内定を得て、退職手続きを経て新しい会社に入社するまでの期間は、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度と言われています。もちろん、これはあくまで平均であり、個人の状況や転職市場の動向によって大きく変動します。

大手転職サービス「リクルートエージェント」の調査によると、転職活動を始めてから内定を得るまでの期間は、「2〜3ヶ月」が最も多く、次に「1〜2ヶ月」が続きます。多くの人が数ヶ月単位で活動していることがわかります。

もし、ご自身の活動期間が半年を超えている場合、何か活動の進め方に見直すべき点があるかもしれません。一方で、活動開始から1〜2ヶ月で結果が出なくても、それは決して珍しいことではないため、過度に焦る必要はありません。大切なのは、期間の長短に一喜一憂するのではなく、活動内容の質を高めていくことです。

参照:リクルートエージェント「転職活動にかかる期間は平均どのくらい?始めから入社までの流れと長引かせないコツ」

転職者の平均応募社数

内定を獲得した人は、一体何社くらいに応募しているのでしょうか。

大手転職サービス「doda」の調査(2023年6月〜11月)によると、転職成功者の平均応募社数は21.5社でした。このうち、書類選考を通過したのは平均で5.8社、面接に進んだのは4.9社という結果です。つまり、書類選考の通過率は約27%となります。4社応募して、ようやく1社書類が通るかどうか、という計算になります。

このデータからわかるのは、数社に応募して不採用だったからといって、落ち込む必要はないということです。むしろ、ある程度の「数」をこなさなければ、内定という「結果」に結びつきにくいのが転職活動の現実です。もし応募社数が一桁台で留まっているなら、まずは応募の母数を増やすことを検討してみましょう。

参照:doda「転職成功者の平均応募社数は?年代・職種別のデータや、内定獲得のポイントも紹介」

転職の内定率の目安

選考ステップごとの通過率、いわゆる内定率の目安も知っておきましょう。これは企業や職種、景況感によって大きく異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

| 選考ステップ | 通過率の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 書類選考 | 20%~30% | 応募者のスキルや経験と募集要件のマッチ度で判断される。 |

| 一次面接 | 30%~50% | 人事担当者や現場の若手社員が担当することが多い。基本的なスキルや人柄を見る。 |

| 二次面接(最終面接) | 30%~50% | 役員や部門責任者が担当することが多い。入社意欲や企業文化とのマッチ度を最終判断する。 |

仮に、書類選考通過率が30%、一次面接通過率が40%、最終面接通過率が50%だと仮定します。この場合、1社から内定を得るためには、

- 最終面接に進むには2社必要 (1社 ÷ 50%)

- 一次面接に進むには5社必要 (2社 ÷ 40%)

- 書類選考を通過するには約17社に応募する必要がある (5社 ÷ 30%)

ということになります。これはあくまで単純計算ですが、1社の内定を得るためには、十数社から数十社の企業に応募するのが一般的であることがわかります。

書類選考で落ちる場合の原因

まず最初の関門である書類選考。ここで落ち続けてしまう場合、いくつかの共通した原因が考えられます。

応募書類の完成度が低い

採用担当者は毎日多くの応募書類に目を通します。そのため、一目見て「分かりにくい」「読みにくい」と感じる書類は、それだけで不利になります。

- 誤字脱字や表記の揺れ: 社会人としての基礎的な注意力が疑われます。提出前に必ず複数回読み返し、可能であれば第三者にもチェックしてもらいましょう。

- フォーマットが整っていない: レイアウトが崩れていたり、フォントがバラバラだったりすると、読み手の負担になります。読みやすく、簡潔なレイアウトを心がけましょう。

- 内容が抽象的で具体性に欠ける: 「コミュニケーション能力を活かして貢献しました」といった表現だけでは、採用担当者には何も伝わりません。どのような場面で、誰に対して、どのように働きかけ、結果としてどうなったのかを具体的に記述する必要があります。

企業が求めるスキルや経験と合っていない

どれだけ素晴らしいスキルや経験を持っていても、それが応募先企業が求めているものでなければ評価されません。

- 募集要項の読み込み不足: 企業が「必須(Must)」としている条件を満たしていないのに応募しても、通過する可能性は低いでしょう。「歓迎(Want)」条件は満たしていなくても可能性はありますが、必須条件は最低限クリアしているか確認が必要です。

- アピールポイントのズレ: 企業は自社の課題を解決してくれる人材を求めています。自分のアピールしたいことだけを羅列するのではなく、「自分のこの経験が、貴社のこの課題解決にこう役立ちます」という視点で、アピール内容をカスタマイズすることが不可欠です。

応募数がそもそも足りない

前述の通り、転職成功者の平均応募社数は20社を超えています。もし数社応募して「どこも通らない」と悩んでいるのであれば、単純に応募の母数が不足している可能性が高いです。

「この一社に賭けたい」という気持ちも大切ですが、転職活動は確率論的な側面も持ち合わせています。ある程度の数を応募する中で、書類選考の通過率を分析し、応募書類の内容を改善していくというPDCAサイクルを回すことが、成功への近道です。完璧な一社を狙うあまり行動が止まってしまうのは、最も避けるべき状況と言えるでしょう。

面接で落ちる場合の原因

書類選考は通過するのに、面接でいつも落ちてしまう。この場合は、自己分析や企業研究、コミュニケーションの面で課題がある可能性が考えられます。

自己分析が不十分で強みを伝えきれていない

面接は、自分の価値を企業に売り込むプレゼンテーションの場です。しかし、自己分析が浅いと、自分の強みを効果的に伝えることができません。

- 強みが曖昧: 「私の強みは粘り強さです」だけでは不十分です。どのような困難な状況で、どのように粘り強く取り組み、どのような成果を出したのか、具体的なエピソードを交えて語れるように準備しておく必要があります。

- 再現性を示せていない: 過去の実績を語るだけでなく、「その強みや経験を、入社後にどう活かせるのか」という未来の視点(再現性)まで言及しなければ、採用担当者は採用するメリットを感じられません。

企業研究が浅く、志望動機が弱い

「なぜ、他の会社ではなくうちの会社なのですか?」という問いは、面接で必ず聞かれる核心的な質問です。この問いに説得力のある回答ができないと、入社意欲が低いと判断されてしまいます。

- 誰でも言える志望動機: 「貴社の理念に共感しました」「成長性に惹かれました」といった理由は、具体的ではありません。企業のどの理念の、どの部分に、自身のどのような経験や価値観が共鳴したのかを具体的に語る必要があります。

- 企業の事業内容や課題を理解していない: 企業の公式サイトやニュースリリース、IR情報などを読み込み、その企業が今どのような事業に力を入れ、どのような課題を抱えているのかを理解した上で、自分のスキルがどう貢献できるかを語ることが重要です。

コミュニケーション能力に課題がある

面接官は、回答の内容だけでなく、応募者のコミュニケーションスタイルも見ています。

- 質問の意図を理解していない: 焦ってしまい、質問の意図とはズレた回答をしてしまうケースです。まずは落ち着いて質問を最後まで聞き、何が問われているのかを正確に把握することが大切です。不明な場合は「〇〇というご質問でよろしいでしょうか?」と確認するのも一つの手です。

- 一方的に話しすぎる: アピールしたい気持ちが強いあまり、長々と一方的に話してしまうと、対話ができない人と見なされます。結論から先に話し(PREP法)、簡潔に分かりやすく伝えることを意識しましょう。

- 非言語コミュニケーション: 暗い表情、小さな声、伏し目がちな視線などは、自信のなさや意欲の低さといったネガティブな印象を与えます。明るい表情、はきはきとした声、適度なアイコンタクトを心がけるだけで、印象は大きく変わります。

キャリアプランが明確でない

企業は、長く活躍してくれる人材を求めています。そのため、「入社後、どのように成長し、会社に貢献していきたいか」というキャリアプランの有無は重要な評価ポイントです。

キャリアプランが曖訪だと、「すぐに辞めてしまうのではないか」「成長意欲が低いのではないか」という懸念を抱かせてしまいます。「3年後には〇〇のスキルを身につけ、チームのリーダーとして貢献したい」「5年後には△△の領域で専門性を高め、事業の拡大に貢献したい」など、具体的かつその企業で実現可能なプランを提示できるように準備しましょう。

ネガティブな退職理由を伝えている

退職理由を聞かれた際に、前職の不満や愚痴をそのまま伝えてしまうのは絶対に避けるべきです。

- 他責思考だと思われる:「上司と合わなかった」「会社の評価制度が不満だった」といった理由は、採用担当者に「この人は環境が変わっても同じように不満を言うのではないか」という印象を与えます。

- 解決策: 退職理由は、事実を正直に伝えつつも、ポジティブな転職理由に変換することが重要です。例えば、「残業が多くて」という理由であれば、「より生産性の高い働き方を追求し、自己投資の時間も確保することで、長期的に貴社に貢献したい」といったように、未来志向の意欲として伝える工夫が求められます。

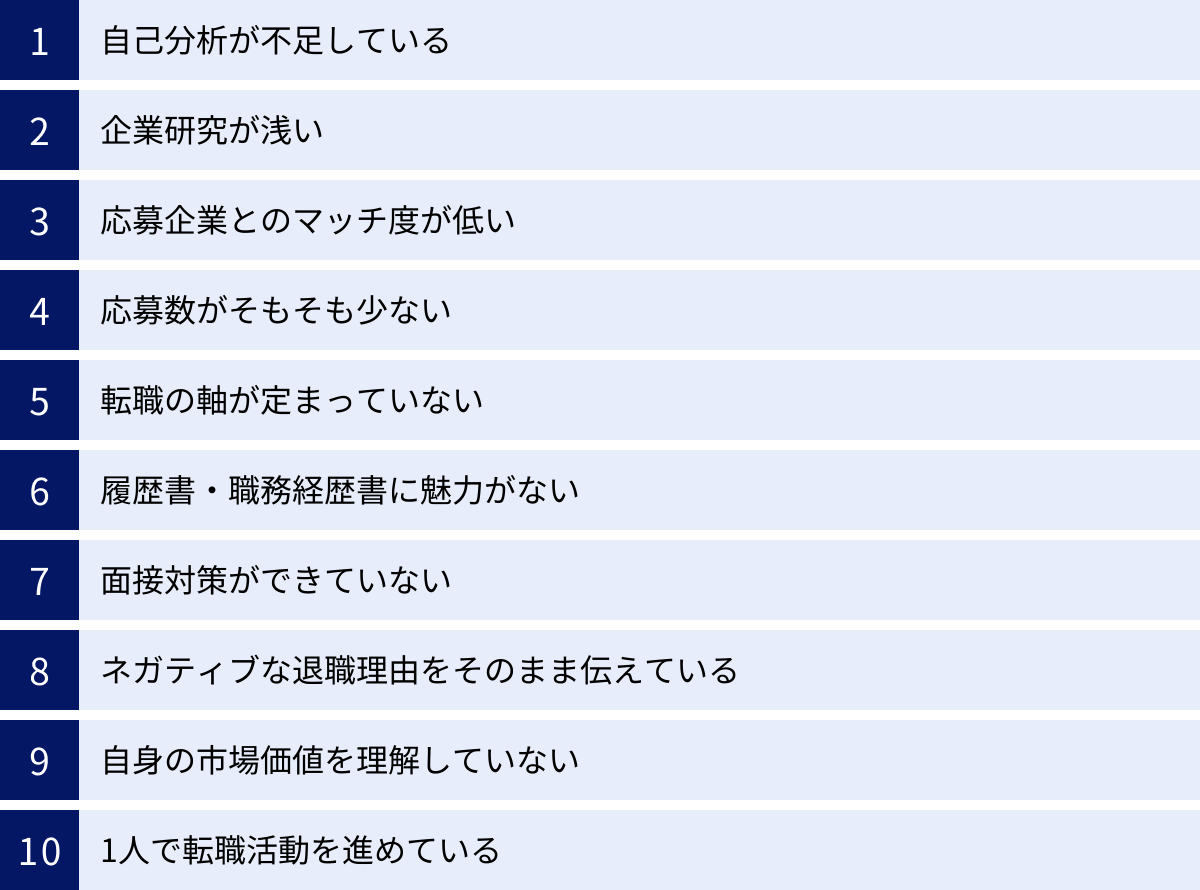

転職で内定が出ない人に共通する10の特徴

転職活動が難航している人には、いくつかの共通した特徴が見られます。ここでは、自分に当てはまるものがないか、客観的にチェックしてみましょう。これらの特徴を認識することが、改善への第一歩となります。

① 自己分析が不足している

自分の「強み」「弱み」「価値観(Will-Can-Must)」を言語化できていない状態は、内定が出ない人の最も典型的な特徴です。自己分析が不足していると、以下のような問題が生じます。

- 職務経歴書で何をアピールすべきかわからない: 自分の経験をただ時系列で並べるだけで、採用担当者に響くアピールができません。

- 面接で説得力のある自己PRができない: 「あなたの強みは何ですか?」という質問に、具体例を交えて答えられません。

- 企業選びの軸がぶれる: 何を基準に企業を選べばよいかわからず、待遇や知名度だけで応募してしまい、面接で志望動機を深掘りされると答えに窮します。

「自分はどのような仕事で成果を出しやすいのか」「仕事において何を大切にしたいのか」を深く掘り下げて理解することが、転職活動の全ての土台となります。

② 企業研究が浅い

応募先企業のことを十分に理解していないのも、よくある特徴です。企業研究が浅いと、志望動機が薄っぺらくなってしまいます。

- 「企業のウェブサイトを少し見た」程度で満足してしまう: 事業内容、製品・サービス、企業理念といった表面的な情報しか把握できていません。

- 競合他社との違いを説明できない: 「なぜ同業のA社ではなく、うちなのですか?」という質問に答えられません。

- 企業の課題や今後の方向性を理解していない: そのため、自分のスキルをどのように貢献させられるかという具体的な提案ができません。

採用担当者は、自社への深い理解と熱意を持つ候補者を求めています。 IR情報、中期経営計画、ニュースリリース、社長や社員のインタビュー記事など、多角的な情報収集が不可欠です。

③ 応募企業とのマッチ度が低い

自分のやりたいことや得意なことと、企業が求めている人物像がズレているケースです。これは、自己分析と企業研究の両方が不十分な場合に起こりがちです。

例えば、安定志向の人が成果主義のベンチャー企業に応募したり、チームでの協業が苦手な人がチームワークを重視する企業に応募したりしても、お互いにとってミスマッチです。自分が「提供できる価値」と企業が「求めている価値」が重なる部分を見つけ、その点を的確にアピールしなければ、内定には繋がりません。

④ 応募数がそもそも少ない

「質より量」とは言いませんが、転職活動においてはある程度の「量」が「質」を高める側面があります。「完璧な求人が見つかるまで応募しない」「1社ずつ丁寧に受けたい」という考え方は、時に活動を停滞させる原因になります。

- 失敗を恐れて行動できない: 不採用通知を受け取るのが怖く、応募に踏み切れない。

- 理想が高すぎる: 自分の希望条件を100%満たす求人を探し続け、応募の機会を逃している。

前述の通り、転職成功者の平均応募社数は20社以上です。まずは応募のハードルを少し下げ、行動量を増やすことで、面接の経験を積んだり、自分の市場価値を客観的に把握したりする機会が生まれます。

⑤ 転職の軸が定まっていない

「何のために転職するのか」という目的、つまり「転職の軸」が曖昧な状態です。転職の軸が定まっていないと、以下のような弊害があります。

- 応募企業に一貫性がない: 給与、勤務地、業界、職種など、その時々の気分で応募先を選んでしまう。

- 面接での回答がぶれる: 質問ごとに回答の方向性が変わり、「この人は一体何をしたいのだろう?」と面接官に不信感を与えてしまう。

- 内定が出ても決断できない: 複数の内定を得た際に、どの企業が自分にとって最適なのか判断できなくなります。

「キャリアアップしたい」「ワークライフバランスを整えたい」「専門性を高めたい」など、自分にとって譲れない条件は何かを明確に定義することが重要です。

⑥ 履歴書・職務経歴書に魅力がない

採用担当者が最初に目にする応募書類が魅力的でなければ、面接の機会すら得られません。

- ただの業務日誌になっている: 「〇〇を担当しました」「△△を行いました」という事実の羅列に終始し、工夫した点や成果が書かれていない。

- 使い回しがバレバレ: どの企業にも当てはまるような一般的な内容で、応募先への熱意が感じられない。

- 読み手の負担を考えていない: 長文で要点が分かりにくかったり、専門用語が多すぎたりする。

応募書類は「自分」という商品を売り込むための企画書です。採用担当者が「この人に会ってみたい」と思うような、魅力的な内容に磨き上げる必要があります。

⑦ 面接対策ができていない

「書類は通るのに面接で落ちる」という人は、この特徴に当てはまる可能性が高いです。

- ぶっつけ本番で面接に臨む: 想定される質問への回答を準備せず、その場の思いつきで話してしまう。

- 話す内容を丸暗記している: 準備はしていても、棒読みになってしまい、コミュニケーションが不自然になる。

- 逆質問を用意していない: 逆質問は、入社意欲や企業理解度を示す絶好の機会ですが、これを軽視して「特にありません」と答えてしまう。

面接は練習すれば必ず上達します。模擬面接を繰り返し行い、客観的なフィードバックをもらうことが、内定への近道です。

⑧ ネガティブな退職理由をそのまま伝えている

退職理由を聞かれた際に、前職への不満や愚痴を正直に話しすぎてしまうパターンです。たとえそれが事実であっても、採用担当者に良い印象は与えません。

- 他責な印象を与える: 「上司が」「会社が」と主語が自分以外になっていると、環境のせいにする人物だと思われます。

- ストレス耐性が低いと思われる: 人間関係や業務負荷への不満は、「うちの会社でも同じ問題が起きたら辞めてしまうのでは」という懸念に繋がります。

退職理由は、「〇〇という課題があったため、△△を実現できる環境で働きたいと考えた」というように、前向きな転職動機に変換して伝えるスキルが求められます。

⑨ 自身の市場価値を理解していない

自分のスキルや経験が、転職市場においてどの程度の価値を持つのかを客観的に把握できていない状態です。

- 市場価値を過大評価している: 自分の実績や能力を高く見積もりすぎ、明らかにレベルの高い求人にばかり応募してしまい、結果が出ない。

- 市場価値を過小評価している: 自信のなさから、本来の実力よりも低いレベルの求人にしか応募できず、ポテンシャルを活かせない。

転職エージェントとの面談やスカウト型サイトへの登録などを通じて、プロの視点から自分の市場価値を評価してもらうことが、適切な企業選びに繋がります。

⑩ 1人で転職活動を進めている

誰にも相談せず、全ての判断を自分一人で行っている状態も、活動が長期化する一因です。

- 客観的な視点が欠ける: 自分の思い込みや偏った視点で活動を進めてしまい、間違いに気づけない。

- 情報収集に限界がある: 自分だけで得られる情報には限りがあります。特に、企業の内部情報や非公開求人などは、一人では入手が困難です。

- 精神的に孤立しやすい: 不採用が続くと、モチベーションの維持が難しくなります。

信頼できる友人や家族、そして転職のプロである転職エージェントなど、第三者の力を借りることは、転職活動を効率的かつ精神的に健全に進める上で非常に重要です。

【選考ステップ別】転職の内定を獲得するための具体的な対策8選

内定が出ない原因や特徴を理解したところで、次はいよいよ具体的な対策を講じていきましょう。ここでは、選考の各ステップで実践できる8つの具体的なアクションプランを詳しく解説します。

① 転職の軸を再設定する

転職活動の羅針盤となる「転職の軸」が曖昧なままでは、航海は始まりません。もし活動がうまくいっていないなら、一度立ち止まって転職の軸を再設定しましょう。

その際に役立つのが「Will-Can-Must」のフレームワークです。

| 項目 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| Will (やりたいこと) | 将来的に実現したいこと、興味・関心があること、理想の働き方。 | ・チームマネジメントに挑戦したい ・グローバルな環境で働きたい ・社会貢献性の高い仕事がしたい |

| Can (できること) | これまでの経験で得たスキル、知識、実績。自分の強み。 | ・〇〇のプログラミング言語での開発経験 ・新規顧客開拓で年間売上目標120%達成 ・英語でのビジネス交渉経験 |

| Must (すべきこと/求める条件) | 企業や社会から求められていること、転職で譲れない条件。 | ・DX推進を担える人材 ・年間休日120日以上 ・リモートワークが可能な環境 |

この3つの円が重なる部分が、あなたにとって最もパフォーマンスを発揮でき、かつ満足度の高いキャリアの方向性です。これまでの活動を振り返り、Will-Can-Mustをそれぞれ紙に書き出してみましょう。 この作業を通じて、応募すべき企業の輪郭がはっきりと見えてくるはずです。

② 応募書類を徹底的に見直す

採用担当者が最初にあなたを判断する材料は応募書類です。この書類の質が、面接に進めるかどうかを左右します。以下の3つの視点で、履歴書と職務経歴書を徹底的に見直しましょう。

採用担当者の視点を意識する

採用担当者は、「この候補者は、自社の求める要件を満たしているか」「自社の課題を解決してくれそうか」という視点で書類を見ています。あなたの書きたいことではなく、相手が知りたい情報を書くことが重要です。募集要項を熟読し、求められているスキルや人物像を正確に把握した上で、それに合致する自分の経験を強調して記述しましょう。

実績を具体的な数字で示す

「頑張りました」「貢献しました」といった抽象的な表現では、あなたの実力は伝わりません。実績は必ず具体的な数字を用いて示しましょう。

- (悪い例):営業として売上向上に貢献しました。

- (良い例):顧客への提案方法を改善し、担当エリアの売上を前年比15%増となる5,000万円を達成しました。

実績を記述する際は、「STARメソッド」を意識すると、分かりやすく説得力のある文章になります。

- S (Situation): どのような状況で

- T (Task): どのような課題・目標があり

- A (Action): どのように行動し

- R (Result): どのような結果を出したか

このフレームワークに沿って経験を棚卸しすることで、誰が読んでも理解できる具体的な実績を記述できます。

応募企業ごとに内容を最適化する

全ての企業に同じ内容の職務経歴書を送るのは非効率です。企業の事業内容や求める人物像に合わせて、アピールする経験やスキルの順番を入れ替えたり、表現を変えたりする「最適化(カスタマイズ)」を行いましょう。

特に、職務経歴書の冒頭にある「職務要約」は、採用担当者が最初に読む重要な部分です。ここに、応募先企業の求人内容に沿った形で、自分の最もアピールしたいスキルや経験を200〜300字程度でまとめることで、興味を引くことができます。このひと手間が、書類通過率を大きく左右します。

③ 応募する求人を見直す

応募している求人と自分のスキルセットがミスマッチである可能性も考えられます。求人の見直しも重要な対策の一つです。

必須条件と歓迎条件を確認する

募集要項に記載されている条件は、「必須条件(Must)」と「歓迎条件(Want)」に分かれています。必須条件は、その名の通りクリアしていることが前提です。ここを満たしていない求人に応募し続けても、結果は出にくいでしょう。

一方、歓迎条件は「満たしていれば尚可」というレベルなので、いくつか満たしていなくても応募の価値はあります。自分のスキルと照らし合わせ、応募する求人が現実的な範囲にあるかを見極めましょう。

視野を広げて未経験の業界・職種も検討する

現在の業界や職種に固執するあまり、選択肢を狭めてしまっている可能性はありませんか?これまでの経験で培ったスキルの中には、業界や職種が変わっても通用する「ポータブルスキル」(例:課題解決能力、マネジメント能力、交渉力など)が多く含まれています。

自分のポータブルスキルを洗い出し、それを活かせる未経験の業界や職種にも視野を広げてみましょう。思いがけない場所に、あなたを高く評価してくれる企業があるかもしれません。転職エージェントに相談すれば、自分では気づかなかったキャリアの可能性を提案してくれることもあります。

④ 面接対策を強化する

面接は「慣れ」が重要です。場数を踏むことで、緊張せずに本来の力を発揮できるようになります。以下の3つのポイントで、面接対策を強化しましょう。

よくある質問への回答を準備する

面接で聞かれる質問はある程度パターン化されています。以下の頻出質問については、必ず自分の言葉で回答できるように準備しておきましょう。

- 自己紹介と自己PRをお願いします。

- これまでの経歴を教えてください。

- 当社を志望した理由は何ですか?

- 転職を考えた理由は何ですか?

- あなたの強みと弱みは何ですか?

- これまでの仕事で最も成果を上げた経験は何ですか?

- 入社後、どのように貢献したいですか?

- 何か質問はありますか?(逆質問)

回答を丸暗記するのではなく、要点(キーワード)を覚えておき、その場で自分の言葉で話せるようにするのが理想です。

模擬面接を繰り返し行う

準備した回答を、実際に声に出して話す練習が不可欠です。模擬面接は、面接スキルを向上させる最も効果的な方法です。

- 転職エージェントに依頼する: プロの視点から、話し方や内容について的確なフィードバックがもらえます。

- 友人や家族に協力してもらう: 客観的にどう見えるか、感想を聞くだけでも参考になります。

- 一人で録画・録音する: 自分の話し方の癖(早口、語尾が伸びるなど)や表情を客観的に確認でき、改善に繋がります。

第一印象を良くする工夫をする

面接では、話の内容と同じくらい「第一印象」が重要です。メラビアンの法則では、人の印象は視覚情報(見た目、表情)が55%、聴覚情報(声のトーン、話し方)が38%を占めると言われています。

- 清潔感のある身だしなみ: スーツやシャツにシワがないか、髪型や爪は整っているかなど、基本的な部分を徹底しましょう。

- 明るい表情とハキハキした声: 自信があるように見え、ポジティブな印象を与えます。

- 正しい姿勢と適度なアイコンタクト: 堂々とした態度は、信頼感に繋がります。

これらの非言語コミュニケーションを意識するだけで、面接官に与える印象は格段に良くなります。

⑤ 企業研究を深掘りする

浅い企業研究では、説得力のある志望動機は語れません。企業のウェブサイトを見るだけでなく、一歩踏み込んだ情報収集を行いましょう。

- IR情報・中期経営計画: 企業の財務状況や今後の事業戦略が分かります。株主向けの資料なので、客観的で信頼性の高い情報源です。

- ニュースリリース・プレスリリース: 最近の取り組みや新製品・サービスについて把握できます。

- 経営者や社員のインタビュー記事: 企業のカルチャーや働く人の考え方に触れることができます。

- 競合他社の情報: 応募先企業の強みや弱み、業界内での立ち位置を相対的に理解できます。

これらの情報を基に、「なぜこの会社でなければならないのか」「自分のスキルをどう活かせるのか」を具体的に語れるように準備しましょう。

⑥ 第三者からの客観的な意見をもらう

一人で転職活動をしていると、どうしても視野が狭くなりがちです。応募書類の添削や面接練習など、積極的に第三者の意見を取り入れましょう。

特に転職エージェントは、数多くの転職者を見てきたプロです。あなたの市場価値を客観的に評価し、強みの見つけ方やアピールの仕方、あなたに合った求人の紹介など、多角的なサポートを提供してくれます。自分では気づかなかった課題や可能性を発見できる貴重な機会です。

⑦ ポートフォリオを作成する

デザイナーやエンジニア、ライターといったクリエイティブ職・技術職の場合、職務経歴書だけでは伝えきれないスキルや実績をアピールするために、ポートフォリオは必須です。

しかし、営業職や企画職、マーケティング職などであっても、ポートフォリオの考え方は応用できます。例えば、これまでに作成した企画書や提案書(※守秘義務に触れない範囲で汎用的な内容に加工したもの)を準備しておくと、具体的な実績として提示でき、他の候補者との差別化を図れます。

⑧ 自身の市場価値を正しく把握する

自分の現在地を知らなければ、目指すべきゴールへの正しいルートは描けません。転職市場における自分の価値を客観的に把握しましょう。

- スカウト型転職サイトに登録する: 職務経歴を登録しておくと、企業やヘッドハンターからスカウトが届きます。どのような企業から、どのくらいの年収提示で声がかかるかを見ることで、自分の市場価値を測る一つの指標になります。

- 転職エージェントと面談する: プロのキャリアアドバイザーに経歴を評価してもらい、自分のスキルセットであれば、どのような企業・ポジション・年収が狙えるのか、具体的なアドバイスをもらいましょう。

市場価値を正しく把握することで、高望みしすぎて失敗することも、安売りしすぎて後悔することも防げます。

複数内定を獲得するための戦略

転職活動の目標は、単に内定を1社得ることだけではありません。複数の選択肢の中から、自分にとって最良の企業を主体的に選ぶことが理想です。そのために有効なのが「複数内定を獲得する」という戦略です。

複数内定を狙うメリット

複数内定を獲得することには、主に3つの大きなメリットがあります。

- 精神的な余裕が生まれる: 「ここがダメでも次がある」という気持ちの余裕は、面接での落ち着きに繋がり、本来のパフォーマンスを発揮しやすくなります。焦りから不本意な企業に妥協して入社してしまうリスクも減らせます。

- 企業を客観的に比較検討できる: 複数の内定企業を、労働条件、企業文化、仕事内容、将来性など、様々な角度からじっくり比較できます。「内定をもらったから」という受け身の理由ではなく、「比較した結果、ここがベストだ」という能動的な意思決定ができるようになります。

- 待遇交渉の材料になる: 他社からも内定を得ているという事実は、希望の企業に対して年収や待遇を交渉する際の強力なカードになります。企業側も、優秀な人材を確保したいという思いから、交渉に応じてくれる可能性が高まります。

複数応募する際の注意点

複数内定を狙う戦略はメリットが大きいですが、いくつか注意すべき点もあります。

- スケジュール管理が煩雑になる: 応募企業が増えれば、その分、書類提出の締切や面接の日程調整が複雑になります。管理を怠ると、ダブルブッキングや締切忘れといった致命的なミスに繋がりかねません。

- 一社ごとへの対策が疎かになる危険性: 応募数が増えることで、一社あたりの企業研究や書類のカスタマイズが手薄にならないよう注意が必要です。質の低い応募を繰り返しても、結果には結びつきません。

- 志望度の優先順位をつけておく: 応募する段階で、自分の中での志望度の高さをある程度ランク付けしておきましょう。選考が進むにつれて、どの企業に時間とエネルギーを割くべきか判断しやすくなります。

- 誠実な対応を心がける: たとえ志望度が低い企業であっても、面接の無断キャンセルや不誠実な態度は絶対にやめましょう。転職市場は意外と狭く、悪い評判は広まりやすいものです。

選考スケジュールを上手に管理する方法

複数応募を成功させる鍵は、徹底したスケジュール管理です。手帳でも構いませんが、スプレッドシート(GoogleスプレッドシートやExcelなど)を活用するのがおすすめです。以下のような項目で一覧表を作成し、常に最新の状態に更新しましょう。

| 応募日 | 企業名 | 職種 | 転職サイト/エージェント | 志望度(A/B/C) | 選考ステータス | 次のアクション | 締切/面接日時 | 担当者 | 備考/所感 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 5/10 | A株式会社 | Webマーケティング | リクルートエージェント | A | 書類選考中 | 結果待ち | – | 鈴木様 | 事業内容に非常に興味あり |

| 5/12 | B商事 | 営業企画 | doda | B | 一次面接通過 | 二次面接日程調整 | 5/20までに返信 | – | 面接官の雰囲気が良かった |

| 5/15 | C-tech | PM | ビズリーチ | A | 書類提出前 | 職務経歴書修正 | 5/18 | – | 必須スキル要確認 |

このように一元管理することで、対応の抜け漏れを防ぎ、冷静に活動全体を俯瞰することができます。

希望の企業から内定をもらうための交渉術

第一志望の企業から内定をもらうため、あるいはより良い条件を引き出すために、交渉は重要なステップです。

- 交渉のタイミング: 交渉は、内定通知を受け、労働条件が提示された後に行うのが一般的です。内定が出る前に年収の話ばかりすると、金銭面しか見ていないという印象を与えかねません。

- 他社の内定を伝える: 他社からも内定が出ている場合、それを正直に伝えましょう。その際、「御社が第一志望なのですが、〇〇社から年収△△万円という条件で内定をいただいており、正直なところ悩んでおります」といったように、第一志望であるという意思を明確に示した上で、誠実に相談するというスタンスが重要です。

- 希望条件の根拠を示す: なぜその年収を希望するのか、客観的な根拠を示せると交渉の説得力が増します。例えば、「現職の年収が〇〇円であること」「自分のスキルや経験が、貴社の△△という業務でこれだけの貢献ができると見込んでいること」「他社からの提示額」などが根拠になります。

- 過度な要求は避ける: 交渉は重要ですが、あまりに現実離れした要求は、かえって心証を悪くする可能性があります。企業の給与テーブルや業界水準を考慮した上で、現実的な範囲で交渉しましょう。

内定獲得後の流れと対応

苦労の末に内定を獲得した後は、入社に向けての手続きが始まります。ここで対応を誤ると、せっかくの内定が取り消しになったり、円満な入社ができなかったりする可能性もあります。内定後の正しい流れとマナーを理解しておきましょう。

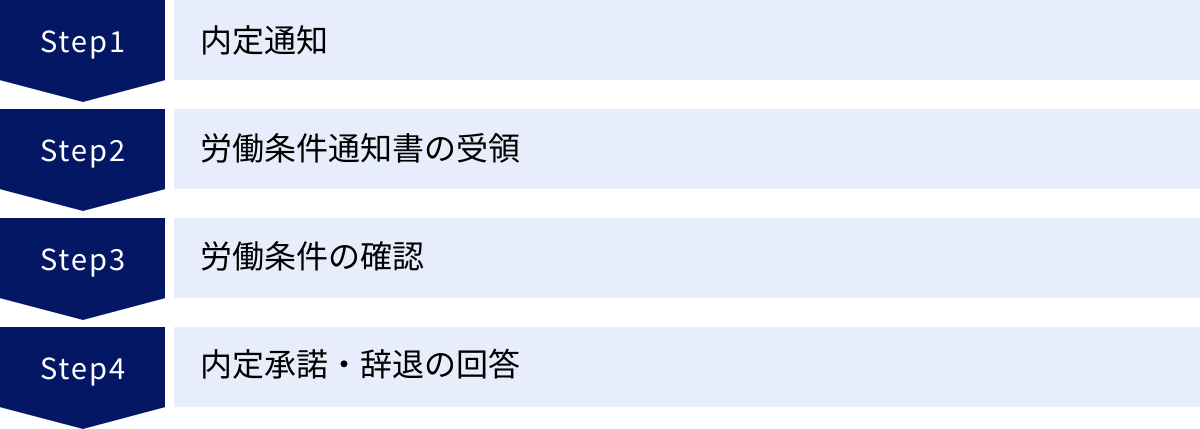

内定通知から承諾までの流れ

内定が出た後の一般的な流れは以下の通りです。

- 内定通知: まずは電話で内定の連絡が来ることが多いです。その場で承諾を求められることもありますが、即決する必要はありません。「ありがとうございます。大変嬉しく思います。労働条件を拝見した上で、改めてお返事させていただけますでしょうか」と伝えましょう。

- 労働条件通知書(内定通知書)の受領: 電話の後、メールや郵送で正式な「労働条件通知書」や「内定通知書」が送られてきます。ここには給与、勤務地、業務内容、休日、残業など、非常に重要な情報が記載されています。

- 労働条件の確認: 書類を受け取ったら、記載内容を隅々まで確認します。特に、面接で聞いていた話と相違がないかは入念にチェックしましょう。不明な点や疑問点があれば、この段階で必ず人事担当者に確認します。

- 内定承諾・辞退の回答: 書面の内容に納得できたら、定められた期限内に内定を承諾するか辞退するかの回答をします。

内定承諾の連絡方法と注意点

内定を承諾することを決めたら、速やかに企業に連絡します。

- 連絡方法: まずは電話で人事担当者に直接伝えるのが最も丁寧です。その後、指示があればメールでも承諾の意思を送り、証拠を残しておくとより確実です。

- 伝える内容: 電話では、「〇月〇日に内定の通知をいただきました〇〇です。この度は内定をいただき、誠にありがとうございます。貴社からの内定を、謹んでお受けいたします。」といったように、感謝の気持ちと承諾の意思を明確に伝えます。

- 注意点: 一度、正式に内定を承諾した後は、原則として辞退することはできません。 法的な拘束力は限定的ですが、社会的な信義則に反する行為であり、企業に多大な迷惑をかけることになります。複数の内定で迷っている場合は、承諾の連絡をする前に、本当に入社する意思が固まっているか、自分自身に問いかけましょう。

内定辞退の伝え方とマナー

複数の内定の中から一社を選んだ場合、他の企業には内定を辞退する連絡をしなければなりません。気まずいものですが、誠意ある対応を心がけることが社会人としてのマナーです。

- 連絡はできるだけ早く: 辞退を決めたら、1日でも早く連絡するのが鉄則です。企業はあなたのために採用枠を確保し、他の候補者への連絡を保留にしています。連絡が遅れるほど、企業側の迷惑は大きくなります。

- まずは電話で伝える: 内定辞退も、承諾と同様にまずは電話で直接伝えるのが基本です。メール一本で済ませるのは、誠意に欠ける印象を与えます。電話で担当者不在の場合は、改めてかけ直すか、伝言をお願いした上で、メールでも連絡を入れておくと丁寧です。

- 辞退理由は簡潔に: 辞退の理由を詳細に聞かれることもありますが、正直に話しすぎると相手を不快にさせる可能性があります。「自身の適性やキャリアプランを慎重に検討した結果」「他社とのご縁があり」など、理由は簡潔に、誠意をもって伝えるに留めるのが無難です。他社の悪口や比較は絶対に避けましょう。

回答期限の延長を依頼する方法

「第一志望の企業の選考結果が出るまで、先に内定が出た企業の回答を待ちたい」というケースはよくあります。その場合は、正直に状況を伝え、回答期限の延長を相談してみましょう。

- 依頼のタイミング: 延長をお願いしたいと分かった時点で、できるだけ早く連絡します。期限ギリギリになってからお願いするのは心証が良くありません。

- 伝え方: 電話で正直かつ丁寧に依頼します。「大変恐縮なのですが、現在選考中の他社の結果が〇月〇日に出る予定です。御社への入社を真剣に考えておりますので、大変恐縮ですが、お返事を〇月〇日までお待ちいただくことは可能でしょうか」といった形で、入社意欲があることを示した上で、具体的な日程を提示して相談します。

- 必ず応じてもらえるとは限らない: 企業側の採用計画によっては、延長が認められない場合もあります。その場合は、提示された期限内で決断するしかありません。延長依頼はあくまで「お願い」であるという謙虚な姿勢を忘れないようにしましょう。

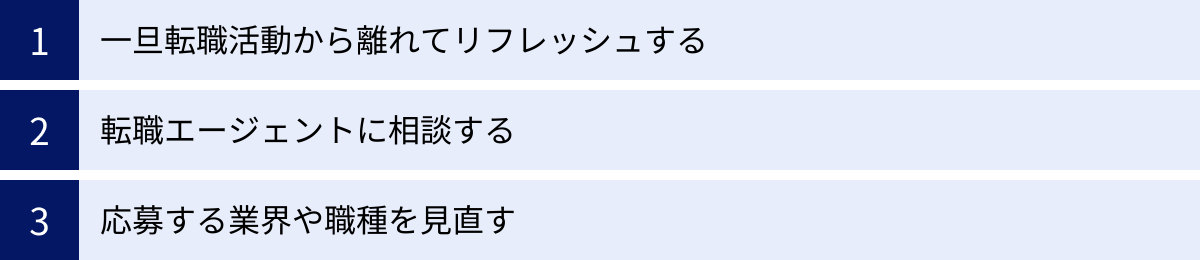

転職活動に行き詰まった時の対処法

何か月も活動しているのに結果が出ないと、精神的にも肉体的にも疲弊し、モチベーションを維持するのが難しくなります。そんな風に行き詰まりを感じた時は、一度立ち止まって状況を見直すことが大切です。

一旦転職活動から離れてリフレッシュする

「うまくいかない時こそ頑張らなければ」と自分を追い込んでいませんか? しかし、心身が疲弊した状態では、良いパフォーマンスは発揮できません。書類の文章も、面接での表情も、ネガティブなものになってしまいます。

そんな時は、思い切って数日間、転職活動から完全に離れてみましょう。

- 趣味に没頭する

- 友人と会って話す

- 少し遠出してみる

- 美味しいものを食べる

- 何もせずにゆっくり休む

心と体をリフレッシュさせることで、凝り固まっていた思考がほぐれ、新たな視点で自分のキャリアを見つめ直すきっかけになります。転職活動は短期決戦とは限りません。長期的な視点を持ち、適度な休息を挟むことが、結果的に成功への近道となることも多いのです。

転職エージェントに相談する

一人で悩み続けていると、ネガティブな思考のループに陥りがちです。行き詰まった時こそ、第三者の客観的な視点を取り入れるべきです。特に、転職エージェントは、こうした状況を打開するためのプロフェッショナルです。

- 客観的なキャリアの棚卸し: あなたの職務経歴を見て、自分では気づいていない強みやアピールポイントを掘り起こしてくれます。

- 選考のフィードバック: これまでの不採用理由について、企業側からの(可能な範囲での)フィードバックを基に、具体的な改善点をアドバイスしてくれます。

- 非公開求人の紹介: 市場には出回っていない非公開求人を紹介してもらうことで、新たな選択肢が広がる可能性があります。

- 精神的なサポート: 悩みに寄り添い、励ましてくれるキャリアアドバイザーの存在は、大きな精神的支えになります。

「もう相談することもない」と思わずに、現状の悩みを正直に打ち明けてみましょう。 プロの視点から、思わぬ解決策が見つかるかもしれません。

応募する業界や職種を見直す

「この業界でなければ」「この職種でなければ」という思い込みが、自分自身の可能性を狭めているのかもしれません。もし特定の領域で結果が出ていないのであれば、一度ゼロベースで応募対象を見直してみることをおすすめします。

- これまでの経験を活かせる異業種はないか?: 例えば、IT業界の営業経験者は、DX化を進めたい製造業などでも高く評価される可能性があります。

- ポータブルスキルを軸に職種を再検討できないか?: 例えば、企画職で培ったプロジェクトマネジメント能力は、IT業界のプロジェクトマネージャーや、コンサルティングファームなどでも活かせます。

これまで全く考えていなかった業界や職種の話を聞いてみるだけでも、視野が広がり、自分の市場価値を再認識するきっかけになります。固執していた条件を一つ手放すだけで、道が大きく開けることは少なくありません。

内定獲得をサポートするおすすめ転職サービス

転職活動を効率的かつ効果的に進めるためには、転職サービスの活用が不可欠です。ここでは、代表的なサービスを「総合型」「特化型」「スカウト型」の3つのタイプに分けてご紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったサービスを選びましょう。

総合型転職エージェント

幅広い業界・職種の求人を網羅的に扱っており、キャリアアドバイザーによる手厚いサポートが受けられるのが特徴です。初めての転職や、どの業界に進むか迷っている方におすすめです。

リクルートエージェント

業界最大級の求人数を誇る、総合型エージェントの代表格です。各業界に精通したキャリアアドバイザーが在籍しており、提出書類の添削から面接対策まで、質の高いサポートを提供しています。非公開求人も豊富で、より多くの選択肢の中から自分に合った企業を探したい方に最適です。

参照:リクルートエージェント公式サイト

doda

転職サイトとエージェントサービスの両方の機能を併せ持つのが大きな特徴です。自分で求人を探して応募することも、キャリアアドバイザーに相談して求人を紹介してもらうことも可能です。幅広い求人をカバーしており、特に20代〜30代の若手・中堅層から高い支持を得ています。

参照:doda公式サイト

マイナビエージェント

20代〜30代の若手層や、第二新卒の転職支援に強みを持っています。特に中小・ベンチャー企業の求人が豊富で、一人ひとりの希望に寄り添った丁寧なサポートが評判です。初めての転職で、何から始めればよいかわからないという方に心強いサービスです。

参照:マイナビエージェント公式サイト

特化型転職エージェント

特定の業界や職種、あるいはハイクラス層などに特化しているエージェントです。専門性が高く、業界の内部情報や独自の求人を保有していることが多いのが特徴です。転職したい分野が明確な方におすすめです。

レバテックキャリア

IT・Web業界に特化した転職エージェントです。エンジニアやクリエイターの転職支援で高い実績を誇ります。業界の技術や動向に詳しいキャリアアドバイザーが、専門的な視点からキャリアプランの相談に乗ってくれるため、スキルを正しく評価してもらいたい技術職の方に最適です。

参照:レバテックキャリア公式サイト

Geekly

IT・Web・ゲーム業界に特化した転職エージェントです。求職者のスキルや経験を詳細に分析し、マッチング精度の高い求人紹介に定評があります。スピーディーな対応も特徴で、早く転職先を決めたいと考えている方にもおすすめです。

参照:Geekly公式サイト

JACリクルートメント

管理職や専門職、外資系企業など、ハイクラス領域の転職に強みを持つエージェントです。経験豊富なコンサルタントが、求職者と企業の双方を担当するため、企業の文化や求める人物像を深く理解した上でのマッチングが期待できます。年収600万円以上の転職を目指す方には特に有力な選択肢となります。

参照:JACリクルートメント公式サイト

スカウト型転職サイト

職務経歴書を登録しておくと、それを見た企業やヘッドハンターから直接スカウトが届くサービスです。自分の市場価値を客観的に測りたい方や、忙しくて自分から求人を探す時間がない方におすすめです。

ビズリーチ

ハイクラス向けのスカウト型転職サイトの代表格です。年収1,000万円以上の求人が3分の1以上を占め、管理職や専門職の求人が豊富です。国内外の優良企業や一流のヘッドハンターが利用しており、自身の経歴を登録することで、思わぬ好条件のスカウトが届く可能性があります。

参照:ビズリーチ公式サイト

リクナビNEXT

日本最大級の会員数を誇る転職サイトで、スカウト機能も充実しています。幅広い業界・職種の求人情報が掲載されており、多くの企業が利用しているため、様々なスカウトを受け取れる可能性があります。転職を考え始めたばかりの段階で、情報収集や市場価値の確認のために登録しておくのも有効です。

参照:リクナビNEXT公式サイト

まとめ:原因を分析し、正しい対策で転職の内定を勝ち取ろう

転職で内定がなかなか出ない状況は、誰にとっても辛く、焦りを感じるものです。しかし、内定が出ないのには必ず原因があり、その原因を一つひとつ特定し、適切な対策を講じることで、状況は必ず好転します。

本記事で解説してきたように、内定が出ない原因は、応募書類の質、自己分析や企業研究の深さ、面接でのコミュニケーション、そして応募数といった、様々な要素が複雑に絡み合っています。まずは、ご自身の活動を振り返り、「転職で内定が出ない人に共通する10の特徴」に当てはまるものがないか、客観的に見つめ直すことから始めましょう。

課題が見えたら、あとは行動あるのみです。

- 転職の軸を再設定し、Will-Can-Mustを明確にする。

- 採用担当者の視点で、具体的な数字を用いて応募書類を磨き上げる。

- 面接対策として、模擬面接を繰り返し、自信をつける。

- 一人で抱え込まず、転職エージェントなど第三者の力を積極的に活用する。

これらの基本的な対策を愚直に、かつ丁寧に行うことが、内定獲得への最も確実な道です。

そして、忘れてはならないのは、転職活動のゴールは内定を得ることではなく、その先のキャリアで自分らしく活躍することです。複数の内定を獲得し、その中から主体的に最良の選択をすることができれば、入社後のミスマッチを防ぎ、長期的に満足度の高いキャリアを築くことができます。

この記事が、あなたの転職活動の羅針盤となり、理想のキャリアへの扉を開く一助となれば幸いです。原因分析と正しい対策で、自信を持って内定を勝ち取りましょう。