「この会社で、本当にこのままでいいのだろうか?」

新卒で入社した会社で働き始めて数ヶ月。期待に胸を膨らませていた入社前とは裏腹に、日々の業務や職場の環境に対して、漠然とした不安や違和感を抱えている方も少なくないかもしれません。

一度は「ここで頑張る」と決めた会社だからこそ、早期に転職を考えることに罪悪感を覚えたり、「自分の選択は間違いだったのか」と自信を失ったりすることもあるでしょう。しかし、新卒で入社した会社が必ずしも自分にとって最適な場所であるとは限りません。

この記事では、新卒で転職を考えている方に向けて、転職市場の実情から、成功させるための具体的なステップ、そして多くの人が抱える疑問まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたが今抱えているモヤモヤとした気持ちを整理し、次の一歩を冷静に、そして前向きに踏み出すためのヒントが見つかるはずです。

目次

新卒ですぐに転職することは可能?

まず、多くの新卒者が抱くであろう根本的な疑問、「入社して間もないけれど、本当に転職なんてできるのだろうか?」という点について解説します。結論から言えば、新卒1年目であっても転職することは十分に可能です。ここでは、その背景にある市場の動向や、企業側の視点について詳しく見ていきましょう。

新卒1年目でも転職できるのが実情

「石の上にも三年」という言葉は、もはや過去のものとなりつつあります。現代の転職市場、特に若手層においては、短期での離職は決して珍しいことではありません。

実際に、厚生労働省が発表している「新規学卒就職者の離職状況」によれば、大学卒業後に就職した人のうち、約3人に1人(30%以上)が3年以内に離職しているというデータが長年続いています。この事実は、多くの企業が「若手は数年で辞める可能性がある」ということを前提として採用活動を行っていることを意味します。

(参照:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(令和2年3月卒業者)を公表します」)

この状況を背景に、「第二新卒」という採用枠が一般化しました。これは、新卒で入社後1~3年で転職を希望する若者をターゲットとしたもので、多くの企業がこの層の採用に積極的です。新卒1年目の転職希望者は、まさにこの「第二新卒」市場の最も若い層として扱われるため、企業からの需要は決して低くありません。

むしろ、社会人としての基礎的なビジネスマナー(挨拶、言葉遣い、報告・連絡・相談など)を研修で学んだ直後でありながら、特定の企業の社風に深く染まりきっていないため、「教育コストを抑えつつ、自社の文化に馴染みやすい人材」として魅力的に映るケースも多いのです。したがって、「入社1年目だから転職は無理だ」と諦める必要は全くありません。

企業は新卒の転職者をどう見ている?

では、採用する側の企業は、新卒ですぐに転職活動をしている応募者を具体的にどのように見ているのでしょうか。これには、ポジティブな側面とネガティブな側面の両方があります。

【ネガティブな視点(懸念点)】

- 忍耐力・ストレス耐性への懸念:「少し嫌なことがあっただけで辞めてしまうのではないか」「入社してもまたすぐに辞めてしまうのではないか」という、いわゆる「ジョブホッパー」への警戒感は、採用担当者が抱く最も大きな懸念です。

- 他責思考の可能性:退職理由をすべて会社や他人のせいにしていないか、という点も注視されます。自分の課題として捉え、改善しようと努力した形跡が見られない場合、「うちの会社でも同じことを繰り返すかもしれない」と判断される可能性があります。

- 計画性の欠如:新卒時の就職活動で、自己分析や企業研究が不十分だったのではないか、という見方もされます。深く考えずに入社し、安易に退職を決断したと見なされると、計画性や主体性に疑問符がつくことがあります。

【ポジティブな視点(期待)】

- 柔軟性と吸収力:特定の企業のやり方や価値観に凝り固まっていないため、新しい環境や業務内容を素直に吸収し、成長してくれるだろうという期待があります。

- 行動力と決断力:現状に甘んじることなく、「違う」と感じたときに自ら環境を変えようと行動できる点を、ポジティブな決断力として評価する企業もあります。

- リアリティのある職業観:一度社会に出て働くという経験をしたことで、学生時代の漠然とした憧れではなく、現実的な視点で仕事や会社を選べるようになっている、という見方もできます。ミスマッチのリスクが、新卒時よりも低いと考えることも可能です。

企業側は、こうした両方の視点を持ちながら、面接を通じて応募者の本質を見極めようとします。したがって、転職活動においては、ネガティブな懸念を払拭し、ポジティブな期待を確信に変えるための準備が極めて重要になります。

ポテンシャルや人柄を重視する企業が増加

近年の若手採用市場における顕著なトレンドとして、即戦力となるスキルや経験よりも、応募者の将来性(ポテンシャル)や人柄(カルチャーフィット)を重視する傾向が強まっています。これは、少子化による労働人口の減少を背景に、多くの企業が若手人材の確保に力を入れているためです。

企業がポテンシャル採用で重視する要素は、主に以下のようなものです。

- 素直さ:上司や先輩からのアドバイスを真摯に受け止め、実行できるか。

- 学習意欲:未知の分野や新しいスキルに対して、積極的に学ぼうとする姿勢があるか。

- 成長意欲:現状に満足せず、より高いレベルを目指そうとする向上心があるか。

- 主体性:指示を待つだけでなく、自ら課題を見つけ、解決のために行動できるか。

- コミュニケーション能力:チームの一員として、円滑な人間関係を築けるか。

新卒1年目の転職者には、当然ながら目立った実績や専門スキルはありません。しかし、それは企業側も十分に理解しています。だからこそ、面接では「これまで何をしてきたか(実績)」よりも、「これから何ができそうか(ポテンシャル)」や「自社の社風や価値観に合うか(人柄)」が合否を分ける大きな要因となるのです。

これは、転職を考える新卒者にとっては大きなチャンスです。たとえ現職での経験が短くとも、自身のポテンシャルや学習意欲、そして将来のビジョンを明確に伝えることができれば、企業から高い評価を得ることは十分に可能です。

「第二新卒」「既卒」との違いとは?

転職活動を始めると、「新卒」「第二新卒」「既卒」といった言葉を頻繁に目にします。これらの言葉は似ているようで、対象となる層や企業からの見られ方が異なります。自分がいずれに該当するのかを正しく理解することは、適切な求人を探し、効果的なアピールをするための第一歩です。

| 項目 | 新卒 | 第二新卒 | 既卒 |

|---|---|---|---|

| 定義の目安 | 大学・大学院・短大・専門学校などを卒業見込みの学生 | 学校卒業後、一度就職したが概ね1~3年以内に離職した求職者 | 学校卒業後、正社員として就職した経験がない求職者 |

| 社会人経験 | なし(アルバイトやインターンを除く) | あり(概ね1~3年程度) | なし |

| 採用での評価ポイント | ポテンシャル、学力、地頭、人柄 | ポテンシャル、社会人基礎力、柔軟性 | ポテンシャル、空白期間の過ごし方、意欲 |

| 主な応募先 | 新卒採用枠 | 第二新卒歓迎枠、中途採用枠(未経験可) | 新卒採用枠(卒業後3年以内など)、既卒者歓迎枠、ポテンシャル採用枠 |

新卒とは

「新卒」とは、一般的に大学、大学院、短期大学、専門学校などをその年度内に卒業する見込みの学生を指します。日本の多くの企業が実施している「新卒一括採用」の対象となるのがこの層です。

- 特徴:社会人経験がないことが前提であり、選考では学業で得た知識や、サークル活動・アルバEETなどで培った経験、そして何よりも本人のポテンシャル(将来性)や人柄が重視されます。入社後は、多くの企業で同期と共に手厚い研修を受ける機会が与えられます。

- 新卒での転職:厳密には、一度企業に入社した時点で「新卒」ではなくなります。しかし、入社後すぐに転職活動をする場合、実質的な社会人経験はほとんどないため、マインドセットとしては新卒の就職活動に近い部分があります。ただし、応募する求人は「新卒採用枠」ではなく、「第二新卒」や「中途採用」の枠になるのが一般的です。

第二新卒とは

「第二新卒」は、転職市場で生まれた比較的新しい言葉で、法律などで明確に定義されているわけではありません。一般的には、学校を卒業後、一度正規雇用で就職したものの、おおよそ1年から3年以内に離職し、転職活動を行う若手人材を指します。入社1年未満で転職する人も、この第二新卒に含まれます。

- 特徴:企業から見た第二新卒の最大の魅力は、「社会人としての基礎的なスキル・マナー」と「若手ならではの柔軟性・ポテンシャル」を両立している点です。新卒のようにゼロからビジネスマナーを教える必要がなく、それでいて前職のやり方に固執していないため、新しい環境に適応しやすいと期待されます。

- 採用市場での位置づけ:多くの企業が、新卒採用や経験豊富な中途採用とは別に「第二新卒採用枠」を設けており、採用意欲は非常に高いです。新卒1年目で転職するあなたは、まさにこの「第二新卒」として扱われることになります。そのため、第二新卒向けの求人を中心に探すことが、転職成功への近道となります。

既卒とは

「既卒(きそつ)」とは、学校を卒業した後、一度も正社員として就職した経験がない人を指します。大学卒業後に公務員試験や資格試験の勉強をしていた人、留学していた人、あるいは就職活動がうまくいかなかった人などが該当します。

- 特徴:第二新卒との決定的な違いは、正社員としての就業経験の有無です。社会人経験がないため、企業からは新卒に近いポテンシャル採用の対象として見られます。一方で、「なぜ卒業後すぐに就職しなかったのか」という、いわゆる「空白期間」について、面接で合理的な説明を求められることが多くなります。

- 採用市場での位置づけ:かつては就職が難しいとされていましたが、近年は人材不足を背景に、政府の「青少年雇用機会確保指針」でも「卒業後少なくとも3年間は新卒枠で応募できるように」という方針が示されるなど、状況は改善傾向にあります。既卒者を対象とした就職支援サービスも増えています。

新卒で入社後すぐに転職を考えるあなたは、この中で「第二新卒」に分類されます。この点を正しく認識し、第二新卒をターゲットにした情報収集や対策を進めることが、効率的で納得のいく転職活動に繋がります。

新卒が転職を考える主な理由

「なぜ、自分は転職したいのだろう?」この問いに深く向き合うことは、転職活動の軸を定め、同じ失敗を繰り返さないために不可欠です。新卒者が転職を考える背景には、いくつかの共通した理由が存在します。ここでは、代表的な4つの理由を掘り下げて見ていきましょう。

仕事内容と適性のミスマッチ

入社前に抱いていたイメージと、実際の仕事内容との間にギャップが生じる「ミスマッチ」は、新卒の転職理由として最も多いものの一つです。

- 具体的なケース:

- 「総合職として入社したが、配属されたのは全く希望していない部署で、興味の持てない業務ばかりやらされている」

- 「華やかな企画職をイメージしていたが、実際はデータ入力や電話番などの地味な作業がほとんどで、やりがいを感じられない」

- 「自分の強みであるコミュニケーション能力を活かせると思ったが、一日中パソコンと向き合う仕事で、誰とも話さない日が多い」

こうしたミスマッチは、なぜ起こるのでしょうか。原因は一つではありませんが、主に以下の点が考えられます。

- 自己分析の不足:新卒時の就職活動で、「自分が本当にやりたいこと」や「自分の強み・弱み」を深く理解できていなかった。

- 企業研究の不足:会社のウェブサイトや説明会で語られるキラキラした部分だけを見てしまい、地道な業務内容や厳しい側面まで調べられていなかった。

- 企業の配属方針:本人の希望よりも、会社全体の人員計画や適性判断(会社側から見た)が優先されるため、希望通りの配属になるとは限らない。

一度社会に出て働くという経験をしたからこそ、「自分はこういう仕事がしたい」「こういう働き方は合わない」という解像度が格段に上がります。この気づきを次の仕事選びに活かすことが、ミスマッチを解消するための重要な鍵となります。

労働条件や職場環境への不満

仕事内容そのものには不満がなくとも、働く上での基本的な条件や環境が厳しい場合、心身ともに疲弊し、転職を考える大きな引き金となります。

- 労働条件への不満:

- 長時間労働:求人票には「残業月20時間程度」とあったのに、実際は毎日終電近くまで働き、休日出勤も常態化している。

- 給与・待遇:基本給が低すぎる、みなし残業代が不透明、福利厚生がほとんどないなど、待遇面での不満。

- 休日:年間休日が少なく、有給休暇も全く取得できない雰囲気がある。

- 職場環境への不満:

- 物理的環境:オフィスが不衛生、必要な備品が揃っていない、PCのスペックが低すぎるなど、業務効率に影響する問題。

- 心理的環境:常に上司の怒号が飛び交っている、質問や相談がしにくい、失敗を過度に責め立てる文化があるなど、心理的安全性が低い環境。

特に新卒者は、他社との比較対象がないため、「この会社のこの環境が当たり前なのだろうか?」と疑問に思いつつも、我慢してしまう傾向があります。しかし、心身の健康を損なってまで働き続ける必要はありません。労働条件や環境が、客観的に見て適正な範囲を逸脱している場合は、自分の身を守るためにも転職は正当な選択肢と言えます。ただし、転職先を選ぶ際には、求人票の情報を鵜呑みにせず、口コミサイトや面接での逆質問などを通じて、実態を慎重に見極める必要があります。

人間関係の悩み

仕事の悩みは、突き詰めると「人間関係の悩み」に行き着く、と言われるほど、職場の人間関係は働く人のメンタルに大きな影響を与えます。社会人経験の浅い新卒者にとって、これは特に深刻な問題となり得ます。

- 具体的なケース:

- 上司との関係:高圧的な態度を取られる(パワハラ)、指導やフィードバックが一切ない(放置)、言うことが毎回変わる、理不尽な要求をされる。

- 同僚・先輩との関係:気軽に話せる人がいない、職場で孤立している、陰口やいじめがある、仕事のミスを押し付けられる。

- 社風との不一致:体育会系のノリについていけない、飲み会への参加が強制される雰囲気がつらい、個人主義でチームワークが全くない。

人間関係の問題は、自分一人の努力では解決が難しいケースが多いのが実情です。もちろん、コミュニケーションの取り方を工夫したり、相手への理解を深めようと試みたりすることは大切です。しかし、ハラスメントが横行しているなど、明らかに組織側に問題がある場合は、そこに留まり続けることで精神的に追い詰められてしまう危険性があります。

どの会社にも人間関係の難しさは存在しますが、その「質」や「程度」は企業文化によって大きく異なります。次の職場を選ぶ際には、社員の雰囲気やコミュニケーションの取り方などを、面接や(可能であれば)職場見学などを通じて感じ取ることが重要です。

将来のキャリアアップのため

ここまでに挙げた3つが「ネガティブな理由」からの転職であるのに対し、よりポジティブで前向きな理由から転職を決意する新卒者もいます。

- 具体的なケース:

- 「この会社で今の仕事を続けても、専門的なスキルが身につかず、市場価値が高まらないと感じる」

- 「年功序列の風土が強く、若いうちから裁量権を持ってチャレンジできる環境に移りたい」

- 「IT業界の成長性を肌で感じ、未経験からでもエンジニアとしてのキャリアをスタートさせたい」

- 「将来的に起業したいと考えており、そのために必要な経営に近い経験が積めるベンチャー企業で働きたい」

一度社会に出て、ビジネスの世界を内側から見たことで、自分の将来像がより具体的に描けるようになった結果と言えます。現職への不満がゼロではないにせよ、その不満を「このままでは自分の理想のキャリアを実現できない」という未来志向の課題として捉えているのが特徴です。

このタイプの転職理由は、面接官にも「向上心がある」「主体的にキャリアを考えている」と好意的に受け取られやすく、転職活動を有利に進められる可能性が高いです。明確なキャリアプランと、それを実現するための転職であるという一貫したストーリーを語れるように準備しておくことが、成功の鍵となります。

新卒で転職する3つのメリット

新卒ですぐに転職することには、不安やデメリットばかりが思い浮かぶかもしれません。しかし、実際にはこのタイミングだからこそ得られる大きなメリットが存在します。ここでは、若さを武器にできる3つのメリットを解説します。

① 未経験の職種・業種に挑戦しやすい

新卒での転職は、キャリアチェンジ、すなわち未経験の職種や業種に挑戦するための絶好の機会です。

年齢を重ね、社会人経験が長くなるほど、中途採用市場では「即戦力」であることが求められるようになります。例えば、30歳で営業職からエンジニアに転職しようと思っても、「なぜ今から?」「実務経験がないと厳しい」と判断され、採用のハードルは格段に上がります。

しかし、新卒入社から1年程度の「第二新卒」であれば、企業側も即戦力としてのスキルは期待していません。むしろ、前述の通り「ポテンシャル」を重視して採用活動を行っています。そのため、「営業として働いてみたが、やはり学生時代から興味のあったWebマーケティングの仕事がしたい」「接客業を経験して、より専門性の高いIT業界で働きたくなった」といったキャリアチェンジが比較的容易に受け入れられます。

社会人経験が短いということは、裏を返せば「特定の職種や業種のやり方に染まっていない」という強みになります。企業にとっては、まっさらな状態から自社のやり方を教え込み、プロフェッショナルとして育てていける魅力的な人材なのです。

もし、今の仕事とは全く違う分野に挑戦したいという気持ちがあるなら、キャリアが固定化されてしまう前のこの時期が、最大のチャンスと言えるでしょう。

② 若さやポテンシャルを評価してもらいやすい

「若さ」は、転職市場において非常に価値のある資産です。特に新卒1年目というタイミングは、その価値が最大化される時期と言っても過言ではありません。

企業が若手人材に期待するのは、現在のスキルよりも将来の伸びしろです。

- 吸収力と柔軟性:新しい知識やスキルをスポンジのように吸収し、変化にも柔軟に対応できる。

- エネルギーと意欲:失敗を恐れずにチャレンジするバイタリティや、組織を活性化させるエネルギーを持っている。

- 長期的な貢献:これから長く会社に在籍し、将来的に中核を担う人材へと成長してくれる可能性がある。

採用担当者は、あなたの短い職務経歴そのものよりも、その経験から何を学び、今後どのように成長していきたいと考えているのか、という点に注目しています。面接では、「仕事は大変だったけど、この経験を通じて〇〇の重要性を学びました。この学びを活かして、御社では〇〇という形で貢献したいです」といったように、短い経験を前向きな学びに転換し、未来への意欲を示すことができれば、ポテンシャルを高く評価してもらえます。

実績で勝負できないからこそ、熱意や誠実さ、人柄といった人間的な魅力がストレートに伝わりやすいのも、この時期の転職の特徴です。

③ 新卒時の就職活動の失敗を挽回できる

新卒時の就職活動を振り返って、「もっと自己分析をしっかりしておけばよかった」「業界研究が甘かった」「周りに流されてなんとなく決めてしまった」といった後悔を抱えている人もいるかもしれません。

新卒での転職は、こうした就職活動の失敗をリベンジし、挽回するためのセカンドチャンスです。

一度でも社会に出て働いた経験は、あなたに「働くこと」に対するリアルな視点を与えてくれます。学生時代には想像もできなかった仕事の面白さや厳しさ、自分にとっての「譲れない条件」や「やりがいを感じる瞬間」が、より明確になっているはずです。

- 解像度の高い自己分析:実際の業務を通じて、「自分はコツコツした作業が得意だ」「人と接する仕事で力を発揮できる」といった自己理解が深まっている。

- 現実的な企業選び:企業の華やかなイメージだけでなく、社風や労働環境、キャリアパスといった現実的な側面にも目を向けて、自分に合った会社を選べるようになっている。

- 明確な志望動機:なぜこの会社で、この仕事がしたいのかを、自身の社会人経験に基づいた具体的な言葉で語れるようになっている。

このように、一度社会に出た経験は、より精度の高いマッチングを実現するための貴重な判断材料となります。「今度こそは後悔しない選択をする」という強い意志を持って臨む転職活動は、あなたをより自分らしく輝ける場所へと導いてくれるでしょう。

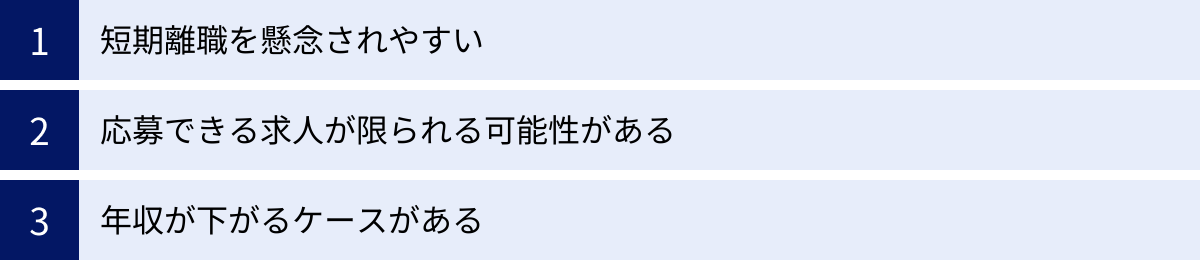

新卒で転職する3つのデメリット

メリットがある一方で、新卒での転職には当然ながらデメリットやリスクも伴います。これらを正しく理解し、対策を講じることが、後悔のない転職活動には不可欠です。ここでは、特に注意すべき3つのデメリットについて解説します。

① 短期離職を懸念されやすい

新卒での転職活動において、避けては通れないのが「短期離職」という経歴に対する企業の懸念です。採用担当者の立場からすれば、多大なコストと時間をかけて採用・育成した人材にすぐに辞められてしまうのは、大きな損失です。そのため、入社1年未満で転職活動をしている応募者に対して、「うちの会社に入っても、またすぐに辞めてしまうのではないか?」という疑念を抱くのは自然なことです。

面接では、ほぼ間違いなく「なぜ、これだけ短期間で転職を考えたのですか?」という質問をされます。この質問に対して、説得力のある回答ができないと、「忍耐力がない」「ストレス耐性が低い」「計画性がない」といったネガティブなレッテルを貼られてしまう可能性があります。

【対策】

この懸念を払拭するためには、退職理由の伝え方が極めて重要になります。単に「仕事が合わなかった」「人間関係が辛かった」といった不満を述べるだけでは、他責的で未熟な印象を与えてしまいます。

大切なのは、ネガティブな事実を伝えつつも、それを自身の学びや反省に繋げ、未来へのポジティブな意欲を示すことです。「現職では〇〇という課題がありましたが、その経験を通じて、自分は〇〇という環境でこそ力を発揮できると学びました。だからこそ、その環境を備えている御社で長期的に貢献したいのです」というように、一貫性のある前向きなストーリーを構築する必要があります。

② 応募できる求人が限られる可能性がある

新卒での転職は、応募できる求人の範囲が限定される可能性があります。具体的には、以下のような状況が考えられます。

- 「新卒採用」には応募できない:一度入社しているため、基本的には「卒業見込みの学生」を対象とした新卒採用枠には応募できません。

- 「中途採用」では経験不足と見なされる:即戦力を求める一般的な中途採用枠では、社会人経験1年未満では「経験・スキル不足」として書類選考で弾かれてしまうケースが多くなります。

その結果、主なターゲットとなるのは「第二新卒」を歓迎している求人や、「未経験者歓迎」を掲げるポテンシャル採用の求人になります。幸い、近年は第二新卒向けの求人が非常に増えていますが、それでもすべての企業が門戸を開いているわけではありません。

特に、伝統的な大手企業や人気企業の中には、採用方針として「勤続年数3年以上」といった暗黙の基準を設けている場合もあります。そのため、新卒の就職活動の時と同じ感覚で、「あの有名企業に応募しよう」と考えても、そもそも応募資格がなかったり、選考で不利になったりする可能性は認識しておく必要があります。

【対策】

転職サイトや転職エージェントを利用する際に、検索条件で「第二新卒歓迎」にチェックを入れたり、担当アドバイザーに第二新卒の採用に積極的な企業を紹介してもらったりすることが、効率的な求人探しの鍵となります。選択肢が限られるからこそ、一つ一つの企業と丁寧に向き合う姿勢が求められます。

③ 年収が下がるケースがある

転職によってキャリアアップや待遇改善を目指すのが一般的ですが、新卒の転職においては、一時的に年収が下がる可能性があることも覚悟しておく必要があります。

年収が下がる主な要因としては、以下が挙げられます。

- 未経験職種へのキャリアチェンジ:専門スキルが求められる職種に未経験で転職する場合、最初は見習い期間として給与が低めに設定されることがあります。

- 賞与(ボーナス)の減少:多くの企業では、賞与の算定期間(例えば、4月~9月の在籍期間に対して12月に支給)が定められています。転職のタイミングによっては、在籍期間が足りずに賞与が満額支給されなかったり、まったく支給されなかったりすることがあります。

- 企業規模の変化:一般的に、大企業から中小・ベンチャー企業へ転職する場合、給与水準が下がる傾向にあります。

もちろん、全てのケースで年収が下がるわけではありません。成長産業のベンチャー企業に転職して、結果的に年収が上がるケースもあります。しかし、目先の収入ダウンの可能性は念頭に置き、生活に支障が出ないか資金計画を立てておくことが賢明です。

【対策】

短期的な年収の増減に一喜一憂するのではなく、長期的な視点でキャリアを考えることが重要です。「今は年収が下がっても、3年後、5年後に専門性を身につけて市場価値を高め、結果的により高い年収を得る」といったキャリアプランを描けるのであれば、その転職は十分に価値があると言えるでしょう。面接では、こうした将来を見据えた視点を持っていることをアピールすることも有効です。

新卒の転職活動はいつから始めるべき?

「転職したい」という気持ちが固まってきたら、次に考えるべきは「いつから、どのように動き出すか」というタイミングの問題です。焦って行動すると失敗のリスクが高まります。ここでは、最適なタイミングと進め方について解説します。

在職中に転職活動を始めるのがおすすめ

結論から言うと、可能な限り、現在の会社に在籍しながら転職活動を始めることを強く推奨します。先に退職してしまう「退職先行型」ではなく、「転職活動先行型」で進めるべき理由は、主に3つあります。

- 経済的な安定

最も大きなメリットは、収入が途切れないことです。退職してしまうと、当然ながら給与の支払いは止まります。貯金があったとしても、収入がない状態が続くと「早く次の仕事を見つけないと」という焦りが生まれ、冷静な判断ができなくなる可能性があります。その結果、本意ではない企業に妥協して入社してしまい、再び同じ失敗を繰り返すという最悪の事態に陥りかねません。安定した収入があることは、心に余裕をもたらし、じっくりと自分に合った企業を選ぶための生命線となります。 - 精神的な余裕

在職中であれば、「もし転職活動がうまくいかなくても、今の会社に残るという選択肢がある」という安心感があります。この”逃げ道”があることが、精神的なプレッシャーを和らげ、面接でも変に気負うことなく、自然体で臨むことにつながります。逆に、退職後は「後がない」というプレッシャーから、面接で悲壮感が漂ってしまい、面接官に良い印象を与えられないこともあります。 - キャリアのブランク(空白期間)ができない

職務経歴に空白期間が生まれないことも、大きなメリットです。退職後に転職活動をすると、活動が長引いた場合に数ヶ月のブランクができてしまいます。面接では、このブランク期間について「何をしていたのか」を説明する必要がありますが、明確な理由がないと「計画性がない」「働く意欲が低い」と見なされるリスクがあります。在職中に活動し、スムーズに次の職場へ移ることで、こうした不要な懸念を避けることができます。

もちろん、在職中の転職活動には「時間が取りにくい」「今の会社にバレないように進める必要がある」といったデメリットもあります。しかし、平日の夜や週末を活用して自己分析や書類作成を進めたり、有給休暇をうまく利用して面接の時間を作ったり、転職エージェントに日程調整を代行してもらったりと、工夫次第で乗り越えることは可能です。

退職後のブランク期間は3ヶ月以内が目安

心身の不調が深刻であるなど、どうしても先に退職せざるを得ない場合もあるでしょう。その場合、意識しておきたいのがブランク期間の長さです。

一般的に、転職活動におけるブランク期間は3ヶ月以内が一つの目安とされています。

3ヶ月を超えるブランクが生じると、採用担当者は「なぜこれほど時間がかかっているのだろう?」「何か本人に問題があるのでは?」「働く意欲が低いのではないか?」といった懸念を抱きやすくなります。もちろん、資格取得や留学など、明確でポジティブな理由があれば問題ありませんが、特に理由なく長引いてしまった場合は、選考で不利に働く可能性が高まります。

また、本人にとっても、ブランクが長引くことは社会から切り離されたような感覚に陥り、モチベーションの維持が難しくなるというデメリットがあります。

もし退職後に活動を始めるのであれば、「3ヶ月以内に次の職場を決める」という目標を立て、計画的に行動することが重要です。事前に自己分析や企業研究をある程度進めておき、退職後すぐに書類応募や面接に臨める状態を作っておくのが理想的です。そして、ブランク期間中に何に取り組んでいたのか(例:〇〇のスキルを学習していた、業界研究を徹底的に行っていたなど)を、自信を持って語れるように準備しておきましょう。

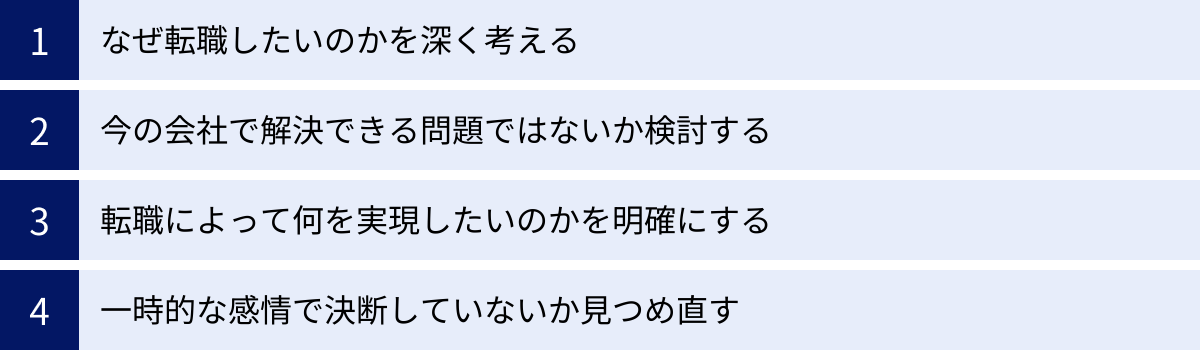

後悔しないために!転職活動を始める前に考えるべきこと

「もう辞めたい!」という感情が高まると、すぐに求人サイトを見始めたり、退職届の書き方を調べたりと、具体的な行動に走りたくなります。しかし、その前に一度立ち止まり、冷静に自分の内面と向き合う時間を持つことが、後悔のない転職を実現するために最も重要です。

なぜ転職したいのかを深く考える

転職活動のすべての土台となるのが、「なぜ自分は転職したいのか?」という根本的な動機の深掘りです。この問いに対する答えが曖昧なままだと、転職の軸がブレてしまい、次の職場でも同じような不満を抱えることになりかねません。

「仕事がつまらないから」「給料が安いから」といった表面的な理由で思考を止めず、「なぜ」を5回繰り返すなどして、問題の核心に迫ってみましょう。

- 例:「なぜ仕事がつまらないのか?」

- →(1回目)ルーティンワークばかりだから

- →(2回目)なぜルーティンワークがつまらないのか? → 自分の頭で考える機会がないから

- →(3回目)なぜ考える機会がないと嫌なのか? → 自分のアイデアを形にして、成果を実感したいから

- →(4回目)なぜ成果を実感したいのか? → 自分の成長を感じたいから

- →(5回目)なぜ成長を感じたいのか? → 市場価値の高い人材になり、将来的には場所を選ばずに働けるようになりたいから

ここまで深掘りすると、「単にルーティンワークが嫌なのではなく、裁量権を持って主体的に働き、自身の成長を実感できる環境を求めている」という、より本質的な欲求が見えてきます。この本質的な欲求こそが、あなたの「転職の軸」となるのです。

今の会社で解決できる問題ではないか検討する

転職は、現状の課題を解決するための数ある手段の一つに過ぎません。もしかしたら、その課題は、転職という大きな決断をしなくても、現在の会社の中で解決できる可能性はないでしょうか?

- 仕事内容のミスマッチ → 上司にキャリア相談をし、部署異動の希望を伝えることはできないか?

- 人間関係の悩み → 相談相手を上司から人事部や他の先輩に変えてみることで、状況は変わらないか?

- 労働条件への不満 → 業務の効率化を提案し、チーム全体の残業時間を減らす努力をしてみることはできないか?

もちろん、これらの行動を起こしても何も変わらないかもしれません。しかし、「自分なりに現状を改善しようと試みたが、それでも解決は困難だった」という事実は、2つの意味で重要です。

- 転職への覚悟が決まる:「やれることはやった」という納得感が、迷いを断ち切り、前向きに転職活動に臨むエネルギーになります。

- 面接での説得力が増す:面接官から「何か改善する努力はしましたか?」と聞かれた際に、「〇〇という行動を起こしましたが、会社の仕組み上、変えることはできませんでした。だからこそ、〇〇が実現できる御社で働きたいのです」と、主体性と問題解決能力をアピールできます。

転職を考える前に、まずは社内でできることがないか、一度冷静に検討してみましょう。

転職によって何を実現したいのかを明確にする

「現状からの脱出」だけを目的とした転職は、うまくいかないケースが多いです。「〇〇が嫌だから辞める」というネガティブな動機だけでなく、「転職を通じて、〇〇を実現したい・手に入れたい」というポジティブな目的を明確にすることが不可欠です。

これは、転職先を選ぶ上での「企業選びの軸」にもなります。以下の3つの観点で整理してみるのがおすすめです。

- Must(絶対に譲れない条件):これだけは満たされていないと、働くこと自体が困難になる条件。

- 例:年間休日120日以上、残業月20時間以内、勤務地が首都圏など。

- Want(できれば満たしたい条件):必須ではないが、満たされていると満足度が高まる条件。

- 例:年収400万円以上、住宅手当がある、リモートワークが可能など。

- Will(将来的に実現したいこと):その会社で働くことを通じて、3年後、5年後に成し遂げたいこと。

- 例:Webマーケティングの専門性を身につける、マネジメント経験を積む、新規事業の立ち上げに関わるなど。

これらの軸が明確であれば、数多くの求人情報に惑わされることなく、自分にとって本当に価値のある企業を見つけ出すことができます。そして、この「Will」の部分こそが、志望動機の中核となり、あなたの熱意を企業に伝える強力な武器となります。

一時的な感情で決断していないか見つめ直す

仕事で大きなミスをして上司に厳しく叱責された日、理不尽な要求に心が折れた日など、「もう無理だ、明日辞表を出そう」と感情的になる瞬間は誰にでもあるものです。

しかし、こうした一時的なネガティブな感情に突き動かされた決断は、後々後悔に繋がる危険性が非常に高いです。感情の波が落ち着いてから考えてみると、「あれは自分の未熟さが原因だったな」「あの上司の言い方も、今思えば自分を思ってのことだったのかもしれない」と、見え方が変わることもあります。

衝動的に行動する前に、まずは一呼吸置きましょう。数日間、あるいは一週間、仕事から離れてリフレッシュする時間を作り、冷静に自分の心と向き合ってみてください。信頼できる家族や友人、あるいは大学のキャリアセンターや社外のキャリアカウンセラーなど、第三者に話を聞いてもらうのも有効です。客観的な視点からのアドバイスが、凝り固まった考えをほぐしてくれるかもしれません。

転職は、あなたの人生を左右する重要な決断です。一時の感情に流されず、冷静かつ客観的な視点で、多角的に検討することを心がけましょう。

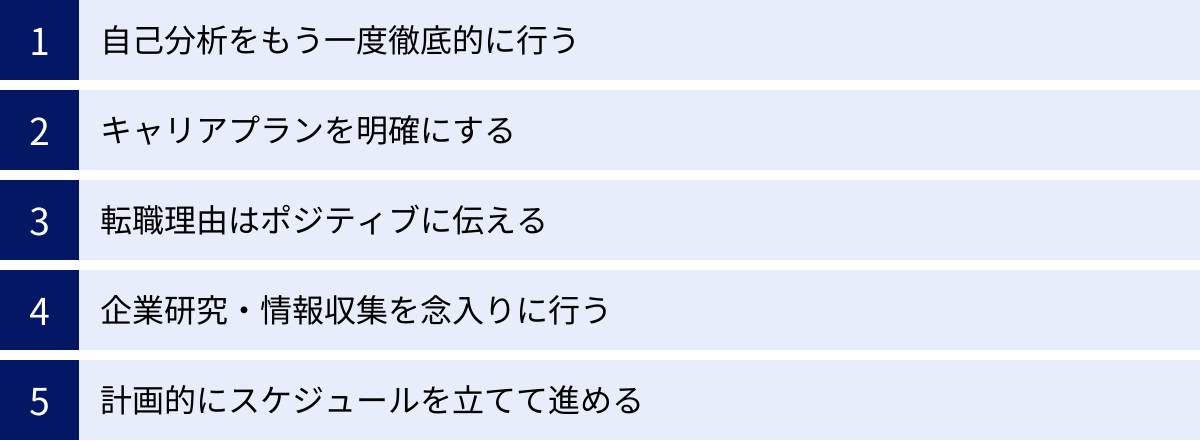

新卒の転職を成功させる5つのコツ

転職活動を始める前の心構えが整ったら、次はいよいよ具体的なアクションです。ここでは、新卒者の転職を成功に導くための5つの重要なコツを紹介します。これらを意識して取り組むことで、転職活動の成功確率を大きく高めることができます。

① 自己分析をもう一度徹底的に行う

「自己分析なら、新卒の就職活動の時にやった」と思うかもしれません。しかし、社会人経験を積んだ今、もう一度自己分析を行うことには大きな意味があります。学生時代には想像でしかなかった「働く」ということを、実体験として経験したからです。

以下の観点から、これまでの社会人生活を振り返り、自分自身を深く掘り下げてみましょう。

- やりがいを感じた瞬間・モチベーションが上がったこと:

- 例:「お客様から『ありがとう』と直接言われた時」「自分の工夫で業務効率が上がった時」「チームで目標を達成した時」など。

- → これらは、あなたが仕事に求める価値観を示しています。

- ストレスを感じた瞬間・モチベーションが下がったこと:

- 例:「理不尽な指示を受けた時」「一人で黙々と作業を続けた時」「細かいミスを執拗に指摘された時」など。

- → これらは、あなたが避けたい労働環境や働き方を示しています。

- 得意なこと・褒められたこと(Can):

- 例:「誰とでもすぐに打ち解けられる」「データ分析が得意」「資料作成が丁寧で見やすい」など。

- → これらは、あなたの強みやアピールできるスキルです。

- 苦手なこと・課題だと感じること:

- 例:「マルチタスクが苦手」「人前で話すのが緊張する」「単純作業が続くと集中力が切れる」など。

- → これらは、今後のキャリアで克服すべき点や、避けるべき職務内容のヒントになります。

これらの洗い出しを通じて、「自分は〇〇という価値観を大切にし、△△という強みを活かせる、□□のような環境で働きたい」という、解像度の高い自己理解に繋げることが、転職活動の羅針盤となります。

② キャリアプランを明確にする

採用担当者は、応募者が自社で長く活躍し、成長してくれることを期待しています。そのため、応募者が自身のキャリアをどのように考えているのかを非常に重視します。場当たり的な転職ではなく、将来を見据えた上での転職であることを示すために、明確なキャリアプランは不可欠です。

難しく考える必要はありません。まずは以下のように、段階的に自分の将来像を描いてみましょう。

- 短期的な目標(1~3年後):次の会社で、どのようなスキルを身につけ、どのようなポジションで活躍していたいか。

- 例:「Webマーケティングの基礎を徹底的に学び、一人で広告運用を任されるようになる」「営業として、まずはチーム内でトップの成績を収める」

- 中期的な目標(5年後):身につけたスキルを活かして、どのような存在になっていたいか。

- 例:「後輩の指導もできるWebマーケティングのリーダー的存在になる」「新規顧客開拓だけでなく、既存顧客との関係構築も得意なエース営業になる」

- 長期的な目標(10年後):最終的に、どのようなキャリアを実現したいか。

- 例:「マーケティング部門のマネージャーになる」「独立して自分の会社を作る」「特定の分野のスペシャリストとして業界で認知される」

このキャリアプランと、応募先の企業でできることが一致していることを示すのが、志望動機の説得力を高める鍵です。「私のこのキャリアプランを実現するためには、〇〇という事業に力を入れている御社で、△△の経験を積むことが不可欠だと考えました」というように、論理的に繋げて説明できるように準備しましょう。

③ 転職理由はポジティブに伝える

面接で必ず聞かれる「転職理由」は、新卒の転職活動における最大の関門です。ここでネガティブな不満ばかりを並べてしまうと、「他責的」「環境適応能力が低い」と判断され、一気に不利な状況に陥ります。

ポイントは、ネガティブな事実をポジティブな動機に変換して伝えることです。嘘をつく必要はありません。事実を述べた上で、そこから何を学び、次にどう活かしたいのかという未来志向の姿勢を示すのです。

- 悪い例:「上司が高圧的で、人間関係が悪かったので辞めたいです。」

- → 他責的で、愚痴に聞こえてしまいます。

- 良い例:「現職では、トップダウンで指示をこなす業務が中心でした。その経験から、個人の意見を尊重し、チームで協力しながら目標達成を目指す環境でこそ、自身の強みである傾聴力や協調性を最大限に発揮できると学びました。貴社の〇〇という社風に魅力を感じ、チームの一員として貢献したいと考えております。」

- → 事実を客観的に述べ、自己分析と結びつけ、企業への貢献意欲を示しています。

- 悪い例:「残業が多くて、休みも取れず、プライベートの時間が全くありませんでした。」

- → 働く意欲が低いと捉えられかねません。

- 良い例:「現職では多くの業務に携わる機会をいただきましたが、より専門性を高めるための学習時間の確保が難しい状況でした。今後は、業務時間内に最大限のパフォーマンスを発揮し、メリハリをつけて働くことで、自己成長のための時間も確保したいと考えております。生産性を重視する貴社の働き方は、私の理想と合致しています。」

- → 向上心や自己管理能力をアピールできています。

常に「過去の経験からの学び」と「未来への貢献意欲」をセットで語ることを意識しましょう。

④ 企業研究・情報収集を念入りに行う

「こんなはずじゃなかった」という入社後のミスマッチを二度と繰り返さないために、企業研究は新卒の就職活動以上に念入りに行う必要があります。

- 公式サイト・求人票:事業内容、企業理念、募集要項といった基本情報を正確に把握します。

- 口コミサイト・SNS:現役社員や元社員のリアルな声を知る上で参考になります。ただし、ネガティブな意見に偏りがちなので、あくまで参考情報として、情報を鵜呑みにしない姿勢が大切です。

- IR情報(上場企業の場合):株主向けの決算資料などを見ることで、企業の財務状況や今後の事業戦略といった、より客観的で深い情報を得られます。

- 社長や社員のインタビュー記事:企業のトップや現場で働く人の考え方、価値観、働きがいなどを知ることで、社風を推測する手がかりになります。

- 転職エージェントからの情報:エージェントは、企業の内部情報(職場の雰囲気、残業時間の実態、過去の退職理由など)を把握している場合があります。積極的に質問してみましょう。

調べた情報は、面接での逆質問にも活かすことができます。「〇〇という記事を拝見し、貴社の△△という点に非常に共感しました。その取り組みについて、もう少し詳しくお伺いしてもよろしいでしょうか?」といった質問は、企業への高い関心と入社意欲を示すことにつながります。

⑤ 計画的にスケジュールを立てて進める

在職中に転職活動を行う場合、時間管理が成功の鍵を握ります。無計画に進めると、仕事との両立がうまくいかず、中途半端な結果に終わってしまう可能性があります。

以下のような流れを参考に、大まかなスケジュールを立ててみましょう。

- 準備期間(1~2ヶ月):自己分析、キャリアプラン策定、情報収集、応募書類(履歴書・職務経歴書)のドラフト作成。

- 応募・選考期間(1~2ヶ月):求人に応募し、書類選考、面接(1社あたり2~3回が一般的)。平日の夜や有給休暇を使って面接時間を確保。

- 内定・退職交渉期間(1~1.5ヶ月):内定獲得後、労働条件を確認し、承諾・辞退を決定。現職に退職の意思を伝え、引き継ぎを行う。

トータルで3ヶ月から半年程度を見込んでおくと、焦らずに活動を進められます。特に、自己分析や書類作成といった準備段階にしっかりと時間をかけることが、その後の選考をスムーズに進めるための基盤となります。転職エージェントを活用すれば、こうしたスケジュール管理や企業とのやり取りをサポートしてもらえるため、効率的に活動を進めたい人にはおすすめです。

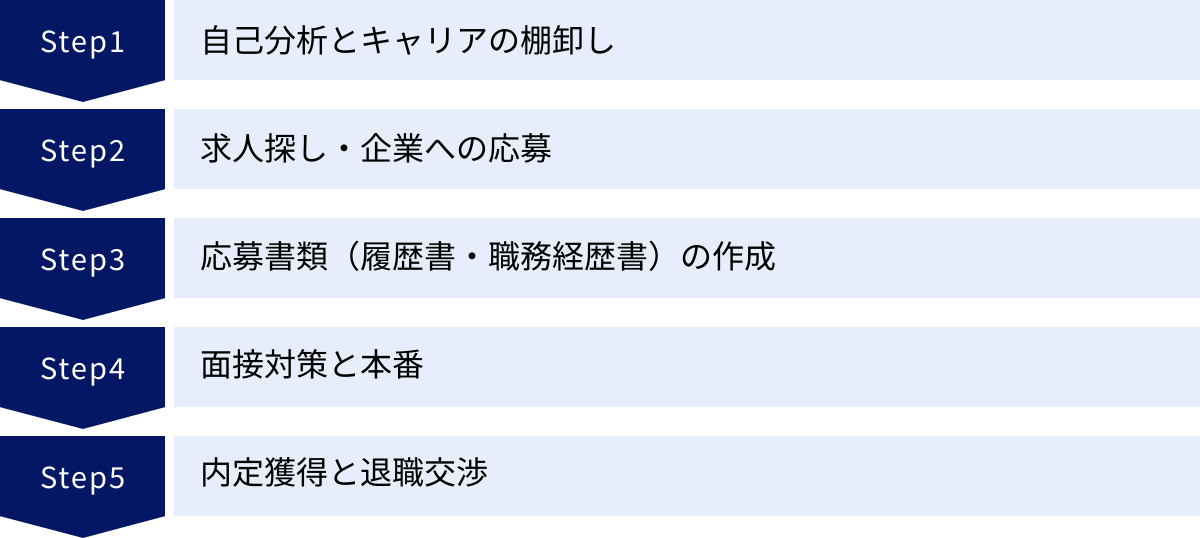

新卒の転職活動の具体的な進め方【5ステップ】

ここでは、転職活動を始めてから内定を獲得し、円満に退社するまでの一連の流れを、5つの具体的なステップに分けて解説します。各ステップで何をすべきかを理解し、着実に進めていきましょう。

① 自己分析とキャリアの棚卸し

転職活動の出発点です。前章の「成功のコツ」でも触れた通り、ここでの深掘りが活動全体の質を決定づけます。

- 自己分析の深化:Will-Can-Must(やりたいこと・できること・やるべきこと)のフレームワークで考えを整理したり、モチベーショングラフを作成して自分の感情の起伏の源泉を探ったりするのも有効です。

- キャリアの棚卸し:これは、応募書類の一つである「職務経歴書」を作成するための準備作業です。在籍期間が短くても、これまでの業務経験を具体的に書き出します。

- どんな業務を?:例)法人向けの新規開拓営業、SNSアカウントの運用、社内会議の議事録作成など。

- どんな目的で?:例)売上目標達成のため、フォロワー数増加のため、情報共有の円滑化のためなど。

- どんな工夫をした?:例)訪問リストの優先順位を見直した、投稿内容をA/Bテストした、議事録のテンプレートを作成したなど。

- どんな成果が出た?:例)アポイント獲得率が前月比10%向上した、エンゲージメント率が5%改善した、会議時間が15分短縮されたなど。

たとえ小さなことでも、「自分なりに考えて行動したこと」を具体的に言語化することが重要です。これが、あなたの主体性やポテンシャルをアピールする材料になります。

② 求人探し・企業への応募

自己分析とキャリアの方向性がある程度固まったら、実際に求人を探し、応募するフェーズに移ります。主な求人探しの方法は以下の通りです。

- 転職サイト:リクナビNEXTやマイナビ転職などが代表的です。自分のペースで多くの求人を閲覧できるのがメリットです。キーワードに「第二新卒」と入れて検索すると、対象求人を効率的に探せます。

- 転職エージェント:キャリア相談から求人紹介、書類添削、面接対策、日程調整、年収交渉まで、一連の活動を無料でサポートしてくれます。非公開求人を紹介してもらえることもあります。在職中で忙しい方には特におすすめです。

- 企業の採用ページ:興味のある企業が決まっている場合、直接その企業の採用ページから応募する方法です。入社意欲を強くアピールできます。

- リファラル採用:友人や知人の紹介で応募する方法です。ミスマッチが少なく、選考が有利に進むことがあります。

最初は複数の方法を併用し、選択肢の幅を広げるのが良いでしょう。特に転職エージェントは、複数社に登録して、自分と相性の良いアドバイザーを見つけることをおすすめします。

③ 応募書類(履歴書・職務経歴書)の作成

書類選考は、面接に進むための最初の関門です。ここであなたの魅力が伝わらなければ、面接の機会すら得られません。

- 履歴書:学歴や職歴などの基本情報を正確に記入します。証明写真は清潔感のある服装で、表情が明るく見えるものを選びましょう。志望動機や自己PR欄は、応募する企業ごとに内容をカスタマイズするのが鉄則です。使い回しはすぐに見抜かれます。

- 職務経歴書:新卒1年目でも、職務経歴書の提出は必須です。ステップ①で行ったキャリアの棚卸しの内容を、分かりやすくまとめます。

- 職務要約:冒頭で、これまでの経験と自分の強み、そして今後のキャリアの方向性を3~4行で簡潔にまとめます。

- 職務経歴:会社名、在籍期間、業務内容を記述します。実績は、可能な限り「〇〇%向上」「〇〇円のコスト削減」のように、具体的な数字を用いて客観的に示すと説得力が増します。

- 活かせる経験・知識・スキル:PCスキル(Word, Excel, PowerPointの習熟度など)や語学力、保有資格などを記載します。

- 自己PR:職務経歴で伝えきれなかった自分の強みや仕事への姿勢を、具体的なエピソードを交えてアピールします。

完成した書類は、転職エージェントのアドバイザーや、信頼できる社会人の先輩などに添削してもらい、客観的な意見をもらうと良いでしょう。

④ 面接対策と本番

書類選考を通過したら、いよいよ面接です。新卒の転職では、1次面接(人事担当者)、2次面接(現場のマネージャー)、最終面接(役員・社長)と、2~3回の面接が行われるのが一般的です。

- 想定問答集の作成:「志望動機」「自己PR」「転職理由」「学生時代に力を入れたこと」「成功体験・失敗体験」「キャリアプラン」といった頻出質問への回答を準備しておきます。特に「なぜ短期で辞めるのか」という質問には、ネガティブにならず、ポジティブな変換を意識した回答を必ず用意しましょう。

- 逆質問の準備:面接の最後に必ず「何か質問はありますか?」と聞かれます。ここで「特にありません」と答えるのは、入社意欲がないと見なされるためNGです。「調べれば分かること」を聞くのも避けましょう。企業研究で得た情報をもとに、一歩踏み込んだ質問(例:「〇〇事業を推進する上で、現在チームが抱えている課題は何ですか?」など)を3~5個用意しておくと、熱意をアピールできます。

- 模擬面接:転職エージェントのサービスを利用したり、友人や家族に協力してもらったりして、実際に声に出して話す練習をしましょう。自分の話し方の癖や、分かりにくい部分に気づくことができます。

当日は、清潔感のある服装(スーツが無難)を心がけ、明るい表情とハキハキとした受け答えで、誠実な人柄を伝えることが大切です。

⑤ 内定獲得と退職交渉

最終面接を通過すると、企業から「内定」の連絡があります。しかし、ここで舞い上がってはいけません。最後の重要なステップが残っています。

- 労働条件の確認:内定通知と共に「労働条件通知書(または雇用契約書)」が提示されます。給与、勤務地、業務内容、休日、残業時間など、面接で聞いていた内容と相違がないか、隅々まで確認します。不明点や疑問点があれば、入社を承諾する前に必ず人事担当者に確認しましょう。

- 内定承諾・辞退:条件に納得できれば、内定を承諾します。複数の企業から内定を得た場合は、自分の転職の軸と照らし合わせ、慎重に一社を選びます。辞退する場合も、電話やメールで誠意をもって早めに連絡するのがマナーです。

- 退職交渉:内定を承諾したら、現職の会社に退職の意思を伝えます。法律上は退職日の2週間前までに伝えれば良いとされていますが、円満退社のためには、会社の就業規則を確認し、一般的には1ヶ月~1ヶ月半前に、まずは直属の上司に口頭で伝えるのがマナーです。「相談」ではなく、「〇月〇日付けで退職させていただきます」と、退職の意思が固いことを明確に伝えましょう。強い引き留めに合うこともありますが、感謝の気持ちを伝えつつ、毅然とした態度で臨むことが重要です。

- 引き継ぎ:後任者やチームのメンバーに迷惑がかからないよう、責任を持って業務の引き継ぎを行います。引き継ぎ資料を作成するなど、丁寧な対応を心がけることで、気持ちよく次のステップへと進むことができます。

新卒の転職に強いおすすめ転職エージェント3選

在職中の忙しい中で、効率的かつ効果的に転職活動を進めるには、転職エージェントの活用が非常に有効です。ここでは、特に20代や第二新卒の支援に定評のある、代表的な転職エージェントを3つ紹介します。

※各サービスの情報は、記事執筆時点の公式サイトの情報に基づいています。

| サービス名 | 運営会社 | 特徴 |

|---|---|---|

| リクルートエージェント | 株式会社リクルート | 業界最大級の求人数を誇り、全年代・全職種を網羅。豊富な非公開求人が強みで、多くの選択肢の中から自分に合った企業を探したい人におすすめ。 |

| doda | パーソルキャリア株式会社 | 転職サイトとエージェント機能が一体化しており、自分で求人を探しながら、プロのサポートも受けられる。キャリアアドバイザーによる手厚い支援に定評。 |

| マイナビエージェント | 株式会社マイナビ | 20代・第二新卒の転職支援に強みを持ち、若手向けの求人が豊富。中小企業の優良求人も多く、各業界に精通したアドバイザーによる丁寧なサポートが魅力。 |

① リクルートエージェント

言わずと知れた業界最大手の転職エージェントです。その最大の魅力は、圧倒的な求人数の多さにあります。公開されている求人だけでなく、エージェント経由でしか応募できない「非公開求人」も多数保有しており、他のサービスでは出会えないような優良企業や人気企業の求人が見つかる可能性があります。

全業界・全職種をカバーしているため、「まだ自分のやりたいことが明確でない」「幅広い選択肢の中から可能性を探りたい」という新卒の転職者にとっては、まず登録しておきたいサービスの一つです。提出書類の添削や面接対策セミナーなど、サポート体制も充実しています。

(参照:株式会社リクルート リクルートエージェント公式サイト)

② doda

リクルートエージェントと並ぶ、国内最大級の転職サービスです。dodaの大きな特徴は、転職サイトとしての機能と、転職エージェントとしての機能が一体化している点です。自分で自由に求人を探して応募しつつ、キャリアアドバイザーに相談して求人を紹介してもらう、といったハイブリッドな使い方ができます。

また、「キャリアアドバイザー」と「採用プロジェクト担当」の2名体制でサポートしてくれるのも強みです。キャリアプランの相談はキャリアアドバイザーに、企業ごとの具体的な選考対策は、その企業と直接やり取りしている採用プロジェクト担当に聞く、といった形で、より専門的なサポートが期待できます。

(参照:パーソルキャリア株式会社 doda公式サイト)

③ マイナビエージェント

新卒の就職活動でおなじみの「マイナビ」が運営する転職エージェントです。その出自から、特に20代や第二新卒といった若手層の転職支援に強みを持っています。初めての転職で不安が多い新卒者に対して、親身で丁寧なサポートを提供してくれると評判です。

大手企業だけでなく、独占求人を含む中小企業の優良求人も豊富に扱っているため、大企業志向ではない人にとっても魅力的な選択肢が見つかりやすいでしょう。各業界の事情に精通した「業界専任制」のキャリアアドバイザーが、あなたの経歴や希望に合ったキャリアを一緒に考えてくれます。

(参照:株式会社マイナビ マイナビエージェント公式サイト)

これらのエージェントは、いずれも無料で利用できます。一つに絞る必要はなく、2~3社に登録してみて、それぞれのサービスの特色や担当者との相性を見ながら、自分に合ったエージェントをメインに活用していくのが賢い使い方です。

新卒の転職に関するよくある質問

最後に、新卒の転職に関して多くの人が抱くであろう疑問について、Q&A形式でお答えします。

入社3ヶ月など、短期間での転職は不利になりますか?

A. 不利になる可能性は否定できませんが、不可能ではありません。

正直に言えば、在籍期間が短ければ短いほど、採用担当者が「忍耐力」「ストレス耐性」に懸念を抱く可能性は高まります。入社半年や1年での転職に比べて、3ヶ月での転職は、選考のハードルが一段階上がると考えておいた方が良いでしょう。

しかし、決して不可能というわけではありません。重要なのは、誰もが納得できるだけの、やむを得ない退職理由があるかどうかです。例えば、

- 「求人票や面接で聞いていた労働条件(給与、休日、勤務時間など)と、実際の状況が著しく異なっていた」

- 「上司からのパワハラや、社内でのいじめなど、心身の健康を脅かす問題があった」

- 「会社の経営状況が急激に悪化し、事業縮小が決まった」

といった、本人に非がない、あるいは働き続けることが客観的に見て困難な理由があれば、採用担当者も理解を示しやすいです。

逆に、「なんとなく社風が合わない」「仕事が面白くない」といった理由では、納得感を得るのは難しいでしょう。もし短期間で転職活動をするのであれば、なぜ辞めざるを得なかったのかという理由を客観的な事実に基づいて説明し、同じ失敗を繰り返さないための具体的な対策と、次の会社で貢献したいという強い意欲を示すことが不可欠です。

履歴書や職務経歴書には何を書けばいいですか?

A. 短い社会人経験の中でも、学びや工夫、ポテンシャルを具体的に記述することが重要です。

在籍期間が短く、書くことがないと感じるかもしれませんが、工夫次第で魅力的な応募書類を作成することは可能です。

- 履歴書:

- 職歴欄:短期間であっても、正社員としての経歴は必ず正確に記入します。「一身上の都合により退職」と書くのが一般的です。

- 志望動機・自己PR欄:職務経歴書と内容が重複しすぎないようにしつつ、特に伝えたい熱意や強みを簡潔にまとめます。応募先企業の理念や事業内容と、自分の経験・価値観を結びつけて記述しましょう。

- 職務経歴書:

- 研修内容:新卒で入社後、どのような研修(ビジネスマナー研修、営業研修、技術研修など)を受け、何を学んだのかを具体的に書きます。これはあなたの基礎的なビジネススキルを示す材料になります。

- 担当業務:配属後に担当した業務内容を、できるだけ詳しく書きます。たとえ補助的な業務であっても、「〇〇の目的のために、△△という業務を担当した」というように、背景や目的を添えると仕事への理解度を示せます。

- 工夫した点や実績:前述の通り、「自分なりに考えて行動したこと」とその結果を、具体的なエピソードや(可能であれば)数値で示します。

- 学生時代の経験:社会人経験が短い分、学生時代のアルバイト、インターンシップ、ゼミ活動、サークル活動などで培った経験やスキルも、アピール材料として積極的に活用しましょう。

「経験が短いから書けない」と諦めるのではなく、「短い経験の中から、何をアピールできるか」という視点で知恵を絞ることが、書類選考突破の鍵です。

新卒ですぐに転職すると、その後のキャリアにどう影響しますか?

A. 転職の成否によって、ポジティブにもネガティブにも影響します。重要なのは「次の職場でどう活躍するか」です。

新卒での転職が、その後のキャリアに与える影響は一つではありません。

【ポジティブな影響】

- 早期の軌道修正:自分に合わない環境から早期に脱出し、よりマッチした環境でキャリアをスタートできるため、長期的に見て高いパフォーマンスを発揮し、充実した職業人生を送れる可能性が高まります。

- キャリアの多角化:若いうちに異なる業界や職種を経験することで、視野が広がり、ユニークなキャリアパスを築ける可能性があります。

- 課題解決能力の向上:転職という課題を自らの力で乗り越えた経験が、自信と主体性を育み、その後の仕事にも活かされます。

【ネガティブな影響】

- 短期離職のレッテル:一度目の転職がうまくいかず、再び短期で離職してしまうと、「ジョブホッパー」というネガティブな評価が定着し、その後の転職が非常に困難になるリスクがあります。

- 専門性の欠如:一つの場所で腰を据えてスキルを磨く同期と比べて、専門性が身につくのが遅れる可能性があります。

- 生涯年収への影響:転職時に年収が下がった場合、その後の昇給ペースによっては、生涯年収で差がつく可能性もゼロではありません。

結局のところ、新卒での転職が「成功」だったか「失敗」だったかを決めるのは、過去の経歴ではなく、未来のあなた自身です。

転職を成功させ、次の職場でいきいきと活躍し、長く貢献することができれば、最初の短期離職は「キャリアを真剣に考え、早期に軌道修正したポジティブな経験」として、何の問題もなく語れるようになります。逆に、次の職場でもうまくいかなければ、「やはり忍耐力のない、問題のある人材だった」という評価を覆すことは難しくなるでしょう。

だからこそ、目先の不満から逃げるためだけの転職ではなく、この記事で解説してきたように、徹底した自己分析と明確なキャリアプランに基づいた、覚悟を持った転職活動に臨むことが何よりも重要なのです。あなたの決断が、輝かしい未来への第一歩となることを心から願っています。