人生100年時代と言われる現代において、キャリアプランは一度きりのものではなくなりました。特に、豊富な経験と知識を持つ30代、40代、50代のミドル世代にとって、転職はキャリアのさらなる飛躍や、理想の働き方を実現するための重要な選択肢となっています。

しかし、ミドル世代の転職には「求人が少ない」「年収が下がる可能性がある」といった不安や、「若い世代と同じようにうまくいくのだろうか」という疑問がつきまとうのも事実です。これまでのキャリアで築き上げたものを守りたいという気持ちと、新しい環境へ挑戦したいという気持ちの間で、一歩を踏み出せずにいる方も少なくないでしょう。

この記事では、そんなミドル世代の方々が抱える転職の悩みや不安を解消し、成功へと導くための具体的な戦略を網羅的に解説します。転職市場のリアルな現状から、成功のポイント、避けるべき失敗例、そして強力なサポーターとなる転職支援サービスまで、あなたの転職活動が実りあるものになるよう、あらゆる角度から情報を提供します。

この記事を読めば、ミドル世代の転職における自身の強みを再発見し、自信を持って次のキャリアへと踏み出すための羅針盤を手に入れることができるはずです。

目次

ミドル世代(30代・40代・50代)の転職市場の現状

ミドル世代の転職活動を始めるにあたり、まずは現在の転職市場がどのような状況にあるのかを客観的に把握することが不可欠です。市場の動向、企業が何を求めているのか、そして何を懸念しているのかを理解することで、より効果的な戦略を立てることができます。

ミドル世代の転職者数は増加傾向にある

まず押さえておきたいのは、ミドル世代の転職は決して珍しいことではなく、むしろ活発化しているという事実です。総務省統計局が公表している「労働力調査」を見ると、近年、35歳以上の転職者数は増加傾向にあります。これは、終身雇用という考え方が過去のものとなり、キャリアの流動性が高まっている社会全体の大きな流れを反映したものです。

この背景には、いくつかの要因が考えられます。

一つは、「人生100年時代」という価値観の浸透です。定年年齢の引き上げや継続雇用制度の普及により、働く期間が長くなりました。60歳や65歳でキャリアを終えるのではなく、70歳、あるいはそれ以降も働き続けることが現実的になる中で、「残りの長い職業人生を、より自分らしく、やりがいのあるものにしたい」と考えるミドル世代が増えているのです。

また、デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速やグローバル化の進展といった産業構造の急激な変化も、ミドル世代の転職を後押ししています。既存のスキルだけでは将来に不安を感じ、新しい分野で活躍するために学び直し(リスキリング)を経て、異業種へ挑戦するケースも増えています。特にコロナ禍を経て、リモートワークをはじめとする柔軟な働き方が普及したことも、勤務地や時間に制約があったミドル層にとって、転職の選択肢を広げる一因となりました。

転職理由も、かつてのようなネガティブなものばかりではありません。「会社の将来性に不安がある」「人間関係がうまくいかない」といった理由に加え、「専門性をさらに高めたい」「新しい事業に挑戦したい」「ワークライフバランスを改善したい」といった、キャリアアップや自己実現を目指すポジティブな動機での転職が主流になりつつあります。

このように、ミドル世代の転職は、個人のキャリア意識の変化と社会経済の変動が相まって、ごく一般的なキャリア選択の一つとして定着しているのです。

企業がミドル世代に期待すること

求人数が若手層に比べて少ないと言われるミドル世代ですが、企業側がミドル世代の採用に消極的なわけでは決してありません。むしろ、若手にはない特定の価値をミドル世代に求め、積極的に採用しようとする企業は数多く存在します。企業がミドル世代に具体的に何を期待しているのかを理解することは、自身の強みをアピールする上で極めて重要です。

即戦力となる専門性や経験

企業がミドル世代の採用にかける最大の期待、それは「即戦力」です。ポテンシャルを重視して長期的な視点で育成する新卒や若手とは異なり、ミドル世代には入社後すぐに現場でパフォーマンスを発揮し、事業に貢献することが求められます。

ここでいう「即戦力」とは、単に業務経験があるというレベルではありません。

- 深い業界知識: 特定の業界の商習慣、市場動向、競合の状況などを熟知していること。

- 高度な専門スキル: 営業、マーケティング、開発、経理、人事など、特定の職務領域において、課題解決や業務改善を主導できるレベルのスキル。

- 豊富な実務経験: 数多くの修羅場を乗り越え、成功体験と失敗体験の両方から得た実践的なノウハウ。

- 独自の人脈: 業界内でのネットワークや、協業先・顧客との強固な関係性。

例えば、新しい市場への進出を計画している企業であれば、その市場でのビジネス立ち上げ経験を持つ人材は非常に価値が高くなります。また、特定の技術領域で深い知見を持つエンジニアや、複雑な法規制に対応できる管理部門の専門家なども、常に高い需要があります。これまでのキャリアで培ってきた、他の誰にも真似できないあなただけの専門性や経験こそが、最大の武器となるのです。

マネジメント能力とリーダーシップ

ミドル世代に期待されるもう一つの重要な要素が、マネジメント能力とリーダーシップです。多くの企業では、事業の拡大や組織の成長に伴い、チームや部門をまとめ、牽引できる人材が常に不足しています。

具体的には、以下のような能力が求められます。

- 目標設定・進捗管理: チームや組織の目標を具体的に設定し、達成に向けた計画を立て、メンバーの進捗を適切に管理する能力。

- 人材育成: 部下や後輩の能力を見極め、個々の成長をサポートし、チーム全体のパフォーマンスを向上させる指導力。

- チームビルディング: 多様なメンバーの意見をまとめ、一体感のある強いチームを作り上げる能力。

- 部門間調整: 他の部署や関係者と円滑なコミュニケーションを図り、協力関係を築きながらプロジェクトを推進する調整力。

- 経営視点: 現場の視点だけでなく、会社全体の戦略や方針を理解し、それに沿った意思決定ができる能力。

プレイングマネージャーとして自らも成果を出しながらチームを率いた経験や、大規模なプロジェクトを成功に導いた経験は、非常に強力なアピールポイントになります。単なるプレイヤーとしてではなく、組織全体に好影響を与えられる存在として、ミドル世代は大きな期待を寄せられているのです。

企業がミドル世代の採用で懸念する点

一方で、企業がミドル世代の採用に際して、いくつかの懸念点を抱いていることも事実です。これらの懸念をあらかじめ理解し、面接などの場で払拭するような言動を心がけることが、転職成功の鍵を握ります。

新しい社風や環境への適応力

最も多くの企業が懸念するのが、新しいカルチャーや仕事の進め方に対する適応力です。長年同じ会社に勤めていると、その会社のやり方や価値観が深く染み付いている場合があります。採用担当者は、「前の会社ではこうだった」と過去のやり方に固執し、新しい環境に馴染めないのではないか、と心配しています。

特に、歴史ある大企業から変化の速いベンチャー企業へ転職する場合などは、意思決定のスピード、情報の共有方法、コミュニケーションのスタイルなど、あらゆる面でカルチャーギャップが生じます。これまでの成功体験を一旦リセットし、新しいことを素直に学ぶ「アンラーニング」の姿勢を示せるかどうかが、厳しく見られています。

年下の上司や同僚との協調性

ミドル世代の転職では、上司やチームリーダーが自分より年下になるケースは珍しくありません。その際に、年齢や役職に関係なく、相手を尊重し、円滑なコミュニケーションを築けるかという点も、企業が注目するポイントです。

高いプライドが邪魔をして、年下の上司からの指示を素直に受け入れられなかったり、経験の浅い同僚を見下したような態度をとったりするのではないか、という懸念があります。豊富な経験を持つからこそ、謙虚な姿勢で周囲の意見に耳を傾け、チームの一員として貢献する意識を持っていることを示す必要があります。

年収などの待遇面でのミスマッチ

ミドル世代は、これまでのキャリアで相応の給与を得ていることが多いため、転職に際しても同等かそれ以上の年収を希望するのが一般的です。しかし、企業の給与テーブルや、そのポジションに設定されている予算と、本人の希望額が大きく乖離してしまう「待遇面のミスマッチ」は、採用が見送られる大きな理由の一つです。

企業側は、候補者のスキルや経験が、提示する給与に見合うだけの価値があるかをシビアに判断します。自分の市場価値を客観的に把握しないまま、高い年収に固執してしまうと、応募できる求人の幅を狭めてしまうことにもなりかねません。年収だけでなく、仕事のやりがい、裁量権、将来性、ワークライフバランスなど、総合的な観点から転職の価値を判断する柔軟な視点が求められます。

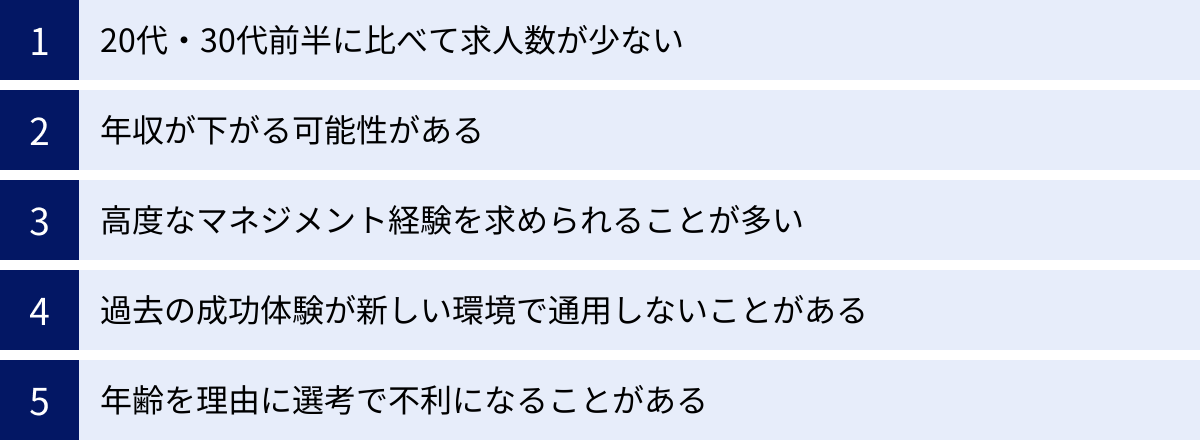

ミドル世代の転職が「厳しい」と言われる理由

「ミドル世代の転職は厳しい」という言葉を耳にすることがありますが、その背景には具体的にどのような理由があるのでしょうか。ここでは、転職活動で直面しがちな現実的な課題を5つの観点から解説します。これらの課題を正しく認識することが、対策を立てる第一歩となります。

20代・30代前半に比べて求人数が少ない

転職市場全体を見渡したとき、ミドル世代を対象とした求人の絶対数は、ポテンシャル採用が中心となる20代や30代前半に比べて少なくなる傾向にあります。これは、採用の目的が根本的に異なるためです。

若手採用は、組織の将来を担う人材を長期的な視点で育成することを目的とした「メンバーシップ型」の採用が多く、未経験者やポテンシャルの高い人材を広く募集します。一方、ミドル世代の採用は、特定の事業課題を解決するためや、退職・異動で空いたポジションを埋めるための「ジョブ型」の採用が中心です。つまり、特定のスキルや経験を持つ人材をピンポイントで探しているため、必然的に対象となる求人の母数が絞られてしまうのです。

例えば、「マーケティング経験者」という広い括りではなく、「BtoB SaaSプロダクトのグロースハック経験者」や「年商500億円規模の製造業での経理部長経験者」といった、非常に具体的な要件が設定されます。そのため、自身のキャリアと完全に一致する求人に出会う機会は、若手層に比べて限られてくるのが実情です。この現実を理解し、焦らずじっくりとマッチする求人を探す、あるいは複数の転職チャネルを駆使して情報収集の網を広げるといった戦略が必要になります。

年収が下がる可能性がある

転職を考える大きな動機の一つに「年収アップ」を挙げる人は少なくありません。しかし、ミドル世代の転職においては、必ずしも年収が上がるとは限らず、現状維持、あるいは一時的に下がるケースも珍しくないという現実を直視する必要があります。

厚生労働省が発表した「令和4年雇用動向調査結果」によると、転職によって賃金が「増加した」と回答した人は34.9%、「減少した」と回答した人は33.9%、「変わらない」と回答した人は30.5%でした。特に45歳〜54歳の層では、「減少した」割合が「増加した」割合を上回っています。(参照:厚生労働省 令和4年雇用動向調査結果の概況)

年収が下がる可能性が高いのは、主に以下のようなケースです。

- 未経験の業界・職種への転職: これまでの経験が直接活かせない分野へ挑戦する場合、ポテンシャルを期待されての採用となるため、給与水準は低めに設定されることがあります。

- 大企業から中小・ベンチャー企業への転職: 企業の規模や収益構造の違いから、給与体系そのものが異なる場合があります。ただし、ストックオプションなど金銭以外のインセンティブが用意されていることもあります。

- ワークライフバランスを重視した転職: 残業時間を減らしたい、時短勤務をしたいといった希望を優先する場合、それに伴って年収が下がることは覚悟する必要があります。

もちろん、専門性を活かして同業他社へ移る場合や、成長著しい業界で重要なポジションを担う場合など、大幅な年収アップを実現するケースも数多くあります。重要なのは、年収という単一の指標だけで転職の成否を判断しないことです。裁量権の大きさ、仕事のやりがい、将来のキャリアパス、働きやすさといった「非金銭的報酬」も含めたトータルパッケージで、自分にとっての価値を判断することが求められます。

高度なマネジメント経験を求められることが多い

ミドル世代、特に40代以降の求人では、プレイヤーとしてのスキルに加えて、高度なマネジメント経験が必須条件とされることが多くなります。単に「部下を持ったことがある」というレベルではなく、より具体的で質の高い経験が問われます。

企業が求める「高度なマネジメント経験」とは、例えば以下のようなものです。

- 事業戦略の立案・実行経験: 担当する事業や部門の中長期的な戦略を策定し、それを具体的なアクションプランに落とし込み、結果を出した経験。

- 大規模な組織・予算の管理経験: 数十人規模のチームや、億単位の予算を管理し、組織全体を動かした経験。

- 組織改革や新規事業の立ち上げ経験: 既存の組織の問題点を洗い出して改革を主導したり、ゼロから新しい事業やチームを立ち上げたりした経験。

- P/L(損益計算書)責任: 担当部署の売上や利益に責任を持ち、経営的な視点で事業を運営した経験。

これまで専門職としてキャリアを歩んできた方や、比較的小規模なチームのリーダー経験しかない方にとっては、この要求が大きな壁となることがあります。自身のキャリアにマネジメント経験が不足していると感じる場合は、現職でマネジメントに関わる機会を意識的に作る、あるいはマネジメント経験が必須ではない専門職(スペシャリスト)としてのキャリアパスを模索するといった戦略の転換も必要になるでしょう。

過去の成功体験が新しい環境で通用しないことがある

ミドル世代は、これまでのキャリアで数多くの成功体験を積み重ねてきています。それは大きな自信となり、強みであることは間違いありません。しかし、その成功体験が、時として新しい環境への適応を妨げる「足かせ」になってしまう危険性もはらんでいます。これを「成功体験の罠」と呼びます。

前職で成果を上げたやり方や考え方が、転職先の企業文化、事業フェーズ、市場環境においては全く通用しない、あるいはむしろマイナスに働くケースは少なくありません。例えば、潤沢な予算とブランド力があった大企業でのマーケティング手法が、リソースの限られたスタートアップでそのまま使えるわけではありません。

この罠に陥ると、「前の会社ではこうだったのに」「このやり方は非効率だ」と、新しい環境を批判的な目で見てしまい、周囲との間に溝が生まれてしまいます。転職を成功させるミドル世代は、自分の経験を過信せず、一度ゼロベースで物事を考える謙虚さを持っています。過去の経験はあくまで引き出しの一つとして持ちつつ、まずは新しい組織のやり方を素直に受け入れ、その上で自分の経験をどう活かせるかを考える柔軟性が不可欠です。

年齢を理由に選考で不利になることがある

これは非常にデリケートな問題ですが、残念ながら、年齢が選考プロセスにおいて間接的に影響を与える可能性はゼロではないのが現実です。雇用対策法により、募集・採用における年齢制限は原則として禁止されています。しかし、「長期勤続によるキャリア形成を図る観点から若年者等を募集・採用する場合」などの例外事由も認められており、実態として企業側が組織の年齢構成を考慮することはあり得ます。

採用担当者が年齢を懸念する背景には、「新しい環境への適応力は大丈夫か」「体力的にハードな業務についてこられるか」「年下の上司と上手くやれるか」「給与水準が高いのではないか」といった、これまで述べてきたような要素が含まれています。

この課題に対して、転職者側ができることは一つしかありません。それは、年齢という数字を上回るだけの圧倒的な価値を提供できることを証明することです。年齢をネガティブに捉え、「もう若くないから」と卑屈になるのではなく、「この年齢だからこそ、これだけの経験とスキル、そして人間的な深みがある」と、ポジティブに転換してアピールすることが重要です。年齢は変えられませんが、年齢に対する企業側の懸念を払拭することは、あなたの準備と伝え方次第で十分に可能なのです。

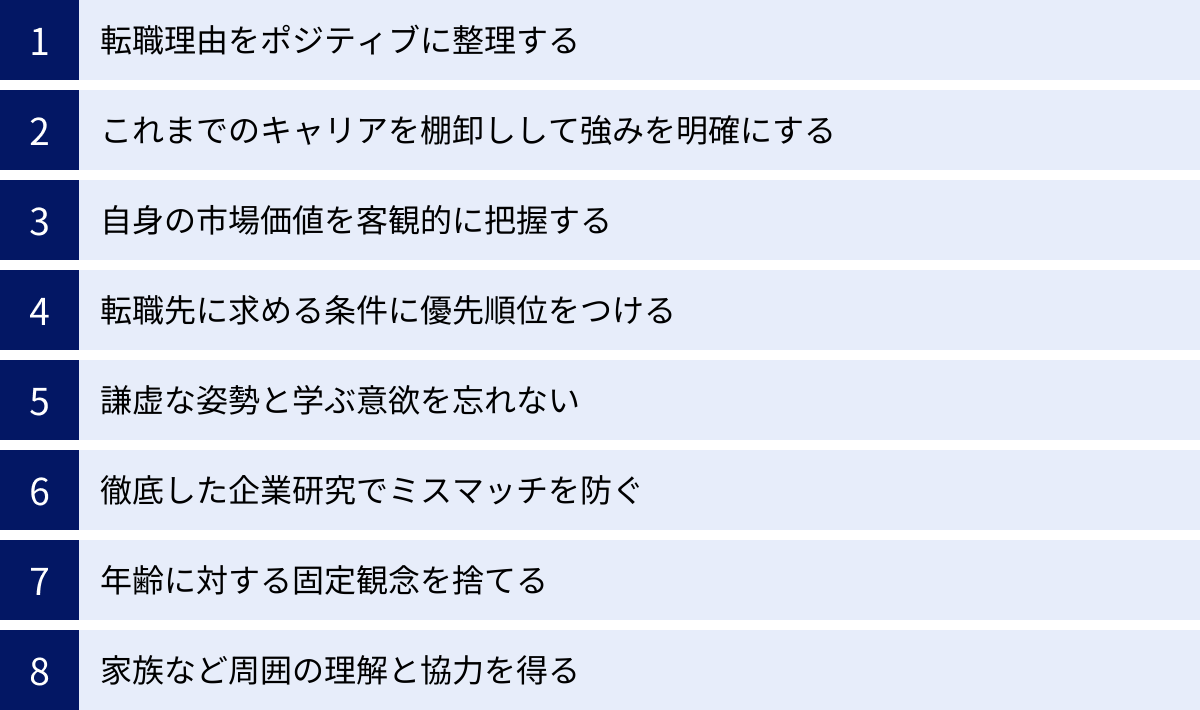

ミドル世代の転職を成功させるための8つのポイント

ミドル世代の転職が直面する「厳しさ」を乗り越え、理想のキャリアを実現するためには、戦略的な準備と心構えが不可欠です。ここでは、転職活動を成功に導くための8つの重要なポイントを具体的に解説します。これらを一つひとつ着実に実行することが、成功への最短距離となります。

① 転職理由をポジティブに整理する

面接で必ず聞かれる質問の一つが「転職理由」です。ここで、現職への不満やネガティブな感情をそのまま口にしてしまうのは絶対に避けましょう。「給料が安かった」「上司と合わなかった」「残業が多すぎた」といった理由は、採用担当者に「うちの会社でも同じ不満を持つのではないか」「他責にする傾向がある人物だ」というマイナスの印象を与えてしまいます。

重要なのは、ネガティブな動機を、将来に向けたポジティブな目標に変換して伝えることです。

- NG例: 「現職は評価制度が曖昧で、頑張っても給料が上がらないのが不満でした。」

- OK例: 「現職でも〇〇という成果を上げることができましたが、今後はより成果が正当に評価され、事業の成長に直接貢献できる環境に身を置きたいと考えています。貴社の明確な評価制度と挑戦を後押しする文化に強く惹かれました。」

- NG例: 「今の会社はトップダウンで、自分の意見が全く通りません。」

- OK例: 「これまでの経験で培った〇〇の知見を活かし、よりボトムアップで自由な発想が歓迎される環境で、新しい価値創造にチャレンジしたいと考えています。チームで議論を重ねながらサービスを創り上げていく貴社のスタイルに、大きな魅力を感じています。」

このように、「~が嫌だから辞める」のではなく、「~を実現するために、貴社で働きたい」という前向きなストーリーを構築することで、あなたの成長意欲と企業への貢献意欲を強くアピールできます。

② これまでのキャリアを棚卸しして強みを明確にする

ミドル世代の転職活動の根幹をなすのが、徹底的なキャリアの棚卸しです。これは、単に職務経歴書に書かれた業務内容をリストアップすることではありません。一つひとつの経験を深く掘り下げ、自分の「強み」や「提供できる価値」を具体的な言葉で語れるように整理する作業です。

キャリアの棚卸しには、「STARメソッド」などのフレームワークを活用するのが効果的です。

- S (Situation): どのような状況、環境、背景だったか?

- T (Task): どのような課題や目標、役割があったか?

- A (Action): その課題や目標に対し、自分が具体的にどう考え、どう行動したか?

- R (Result): その行動によって、どのような結果や成果が生まれたか?(できるだけ具体的な数値で示す)

このフレームワークに沿って、これまでのプロジェクトや業務経験を5~10個ほど書き出してみましょう。すると、部署や役職が変わっても、あなたが繰り返し発揮してきた行動特性や思考のパターンが見えてきます。それが、あなたの「ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)」であり、本当の強みです。例えば、「常にデータに基づいて課題を発見する」「対立する意見を調整し、合意形成を図るのが得意」「複雑な情報を整理し、分かりやすく伝えることができる」といった強みが明確になるはずです。

この作業を通じて言語化された強みこそが、職務経歴書や面接で語るべき、あなただけのオリジナルな価値となります。

③ 自身の市場価値を客観的に把握する

長年同じ会社にいると、自分のスキルや経験が社外でどの程度通用するのか、分からなくなりがちです。社内では高く評価されていても、それはその会社独自の基準かもしれません。逆に、自分では当たり前だと思っているスキルが、市場では非常に高く評価されることもあります。転職活動を始める前に、まずは自分の「市場価値」を客観的に把握することが重要です。

市場価値を把握するには、以下のような方法があります。

- 転職エージェントとの面談: プロのキャリアコンサルタントに職務経歴書を見せ、キャリア相談をすることで、客観的な評価や、どのような企業・ポジションに可能性があるか、想定される年収レンジなどのフィードバックを得られます。

- 転職サイトのスカウト機能の活用: ビズリーチやリクナビNEXTなどの転職サイトに職務経歴を登録しておくと、企業やヘッドハンターからスカウトが届きます。どのような企業から、どのくらいの年収提示で声がかかるかを見ることで、自分の市場価値を測る目安になります。

- 求人情報の分析: 自分が応募できそうな求人情報を数多く見て、求められるスキルや経験、提示されている年収などを分析することも有効です。

客観的な市場価値を知ることで、非現実的な高望みを避け、かつ自分を安売りすることなく、適切なレベルの企業やポジションをターゲットに定めることができます。

④ 転職先に求める条件に優先順位をつける

転職を考え始めると、「年収は上げたい」「やりがいのある仕事がしたい」「通勤時間は短い方がいい」「人間関係の良い職場がいい」など、様々な希望が出てくるものです。しかし、これらすべての条件を100%満たす完璧な転職先を見つけるのは、極めて困難です。

そこで不可欠なのが、自分の中で「絶対に譲れない条件」と「ある程度は妥協できる条件」を明確にし、優先順位をつけることです。以下の表のように、自分なりの判断軸を整理してみましょう。

| 条件 | 優先度 (高・中・低) | 具体的な希望・許容範囲 |

|---|---|---|

| 年収 | 高 | 現職維持(〇〇万円)は必須。アップできれば尚良し。 |

| 業務内容 | 高 | これまで培った〇〇の専門性を活かせること。マネジメント業務の比率が高いこと。 |

| 企業文化 | 高 | 挑戦を推奨し、失敗を許容する風土であること。 |

| 勤務地 | 中 | フルリモート可能であれば、場所は問わない。出社必須なら自宅から1時間以内。 |

| 役職 | 低 | 役職にはこだわらない。入社後の成果で評価されれば良い。 |

| 会社の規模 | 低 | 規模や知名度よりも、事業の成長性を重視する。 |

このように優先順位を整理しておくことで、求人を探す際の軸が定まり、迷いが少なくなります。また、複数の企業から内定を得た際に、どの企業を選ぶべきか判断する際の明確な基準にもなります。

⑤ 謙虚な姿勢と学ぶ意欲を忘れない

豊富な経験を持つミドル世代が、時に陥りがちなのが「無意識の驕り」です。面接官や将来の上司が自分より年下であったり、経験が浅く見えたりすると、つい横柄な態度をとってしまうことがあります。これは、採用において致命的なマイナス評価につながります。

転職する以上、あなたは新人です。これまでの実績に対するプライドは持ちつつも、新しい環境では誰もが一年生であるという謙虚な姿勢を忘れてはなりません。面接では、「私のこれまでの経験を活かすためにも、まずは一日も早く御社のやり方や文化を吸収したいと考えています」というように、積極的に学ぶ意欲(アンラーニングの姿勢)を伝えることが非常に重要です。この姿勢は、企業がミドル世代に抱く「順応性への懸念」を払拭する最強のメッセージとなります。

⑥ 徹底した企業研究でミスマッチを防ぐ

入社後の「こんなはずじゃなかった」というミスマッチは、転職における最大の失敗です。これを防ぐためには、応募前および面接前に、徹底した企業研究を行うことが不可欠です。

求人票や企業の採用サイトに書かれている情報だけを鵜呑みにするのは危険です。以下のような多角的な視点から、企業のリアルな姿を深く理解する努力をしましょう。

- 公式情報: コーポレートサイト、IR情報(株主向け情報)、中期経営計画、プレスリリースなど。企業の公式な事業戦略や財務状況、将来の方向性を把握できます。

- トップの発信: 経営者のインタビュー記事、ブログ、SNSなど。トップの価値観や人柄、ビジョンを知ることで、企業文化の根幹が見えてきます。

- 現場の声: 社員が実名で登録しているSNS(LinkedInなど)や、企業の評判サイト、転職エージェントから得られる情報など。実際に働く人々のリアルな声に触れることで、社内の雰囲気や働きがいを感じ取ることができます。

「なぜこの会社でなければならないのか」を自分の言葉で語れるレベルまで企業研究を深めることができれば、志望動機に説得力が増すだけでなく、入社後のギャップを最小限に抑えることができます。

⑦ 年齢に対する固定観念を捨てる

「もう40代だから、未経験の挑戦は無理だろう」「50代で雇ってくれるところなんてあるのだろうか」といった、年齢を理由にしたネガティブな思い込み(セルフリミティングビリーフ)は、転職活動における最大の敵です。

年齢は変えることのできない事実ですが、その意味付けは自分次第で変えられます。若さにはない、ミドル世代ならではの強みに目を向けましょう。

- 豊富な経験からくる的確な判断力

- 数々の修羅場を乗り越えてきた精神的なタフネス

- 多様な人間関係を築いてきたコミュニケーション能力

- 物事を俯瞰的に捉える大局観

- 若手にはない落ち着きと信頼感

これらの強みを自信を持ってアピールすることが重要です。年齢を言い訳にするのではなく、「この年齢だからこそ提供できる価値がある」というマインドセットを持つことが、魅力的な候補者として映るための第一歩です。

⑧ 家族など周囲の理解と協力を得る

転職活動は、精神的にも時間的にも負担のかかるプロセスです。特に、収入や勤務地、生活リズムの変化は、本人だけでなく家族の生活にも大きな影響を及ぼします。

転職活動を本格的に始める前に、必ず家族に相談し、その目的や考えを共有して理解と協力を得ておきましょう。 なぜ転職したいのか、どのようなキャリアを目指しているのか、活動中はどのようなサポートが必要になる可能性があるのか(面接準備で時間を確保したい、など)を率直に話すことが大切です。

家族が応援してくれるという事実は、時にくじけそうになる転職活動を乗り越えるための大きな精神的な支えとなります。また、内定が出た際に最終的な決断をする上でも、家族の意見は重要な判断材料になるでしょう。一人で抱え込まず、最も身近なサポーターを味方につけることが、転職成功の隠れた鍵なのです。

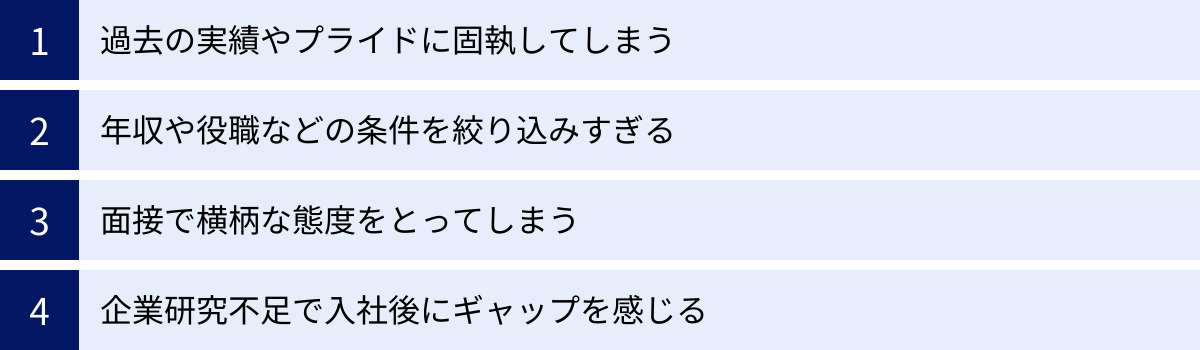

ミドル世代の転職でよくある失敗例と対策

転職を成功させるためには、成功のポイントを知るだけでなく、多くの人が陥りがちな「失敗のパターン」を学び、それを避けることも同様に重要です。ここでは、ミドル世代の転職で特に見られる4つの典型的な失敗例と、その具体的な対策を解説します。

過去の実績やプライドに固執してしまう

ミドル世代は豊富な実績と経験を持っています。これは最大の武器であると同時に、扱い方を間違えると諸刃の剣にもなります。

- 失敗例:

- 面接の場で、質問の意図を汲み取らずに過去の成功体験を延々と語ってしまう。「武勇伝」や「自慢話」と受け取られ、コミュニケーション能力の低さや自己中心的な人物という印象を与えてしまう。

- 入社後、「前の会社ではこうだった」「私のやり方の方が効率的だ」と、新しい環境のやり方を一方的に批判・否定し、周囲から孤立してしまう。

- 対策:

- 実績は「再現性」を意識して語る: 過去の実績を話す際は、単なる自慢話で終わらせず、「その経験で得たスキルやノウハウを、入社後にどう活かせるか」という未来志向の視点で語ることが重要です。「〇〇という困難なプロジェクトを成功させた経験を活かし、現在貴社が抱える△△という課題の解決に貢献できると考えています」というように、応募先企業への貢献と結びつけましょう。

- アンラーニング(学習棄却)の姿勢を示す: 面接では、「これまでの経験に固執するのではなく、まずは御社の文化やルールを真摯に学び、その上で自分の価値を発揮していきたい」という謙虚な姿勢を明確に伝えましょう。プライドは「自信」として胸に秘め、態度は「謙虚」に徹することが、信頼を得るための鍵です。

年収や役職などの条件を絞り込みすぎる

現在の待遇やポジションを維持したい、あるいはそれ以上にしたいと考えるのは自然なことです。しかし、その条件に固執しすぎると、自ら可能性を狭めてしまう結果になりかねません。

- 失敗例:

- 「年収〇〇万円以上、部長職以上」といった厳しい条件を設定し、それ以外の求人には一切目を通さない。結果として、応募できる求人がほとんど見つからず、転職活動が長期化する。

- 長期化による焦りから、最終的に希望とは全く異なる条件の企業に妥協して入社してしまい、後悔する。

- 対策:

- 条件に優先順位をつけ、視野を広げる: 「ミドル世代の転職を成功させるための8つのポイント」でも述べたように、自分にとっての「must(必須条件)」と「want(希望条件)」を整理しましょう。年収や役職は本当に「must」でしょうか。例えば、「最初は役職なしで入社しても、成果次第で数年後にはマネジメントを任せてもらえるキャリアパスがあるか」「基本給は下がっても、業績連動賞与やストックオプションなど、将来的なリターンが期待できるか」といった、長期的・多角的な視点で条件を捉え直してみましょう。

- 現職の年収が市場価値とイコールとは限らないと認識する: 現職の年収は、勤続年数や社内での特殊な役割なども加味されている可能性があります。転職エージェントなどを活用して客観的な市場価値を把握し、現実的な希望条件を設定することが重要です。

面接で横柄な態度をとってしまう

長年の社会人経験からくる自信が、知らず知らずのうちに「横柄」「傲慢」といったネガティブな態度として表れてしまうことがあります。本人はそのつもりがなくても、相手にそう受け取られてしまっては元も子もありません。

- 失敗例:

- 面接官が自分より年下だと分かると、言葉遣いがぞんざいになったり、上から目線でアドバイスするような口調になったりする。

- 企業の事業内容や方針に対して、批評家のような立場でダメ出しをしてしまう。

- 「何か質問はありますか?」という逆質問の場面で、「特にありません」と答え、企業への関心の低さを露呈してしまう。

- 対策:

- 面接は「相互理解の場」と心得る: 面接は、企業が候補者を見極める場であると同時に、候補者が企業を見極める場でもあります。相手の年齢や役職に関わらず、ビジネスパートナーとして対等な立場で、敬意を持って接することを徹底しましょう。丁寧な言葉遣いや、相手の話を真摯に聞く姿勢は、社会人としての基本です。

- 「教えてもらう」姿勢を忘れない: どれだけ自分がその業界に詳しくても、その会社のことについては面接官の方がプロです。「〇〇と理解していますが、合っていますでしょうか?」「その点について、もう少し詳しく教えていただけますか?」など、敬意を払いつつ、対話を深める質問を心がけましょう。

- 質の高い逆質問を準備する: 逆質問は、あなたの意欲と理解度を示す絶好の機会です。企業研究をしっかり行い、「〇〇という中期経営計画を拝見しましたが、その中で私が担当するであろうこのポジションには、具体的にどのような貢献が期待されていますか?」といった、自分の入社後をイメージした鋭い質問を準備しておきましょう。

企業研究不足で入社後にギャップを感じる

給与や知名度、オフィスの立地といった表面的な条件だけで転職先を決めてしまうと、入社後に深刻なミスマッチに苦しむことになります。

- 失敗例:

- 求人票の「風通しの良い社風」という言葉を鵜呑みにしていたが、実際はトップダウンで意見が言えない雰囲気だった。

- 「DX推進を担うポジション」と聞いていたが、入社してみると、実際は既存システムの保守運用ばかりで、裁量権がほとんどなかった。

- 業績が良いと聞いていたが、特定の事業に依存しており、将来性に不安を感じた。

- 対策:

- 一次情報と多角的な情報収集を徹底する: 公式サイトや求人票だけでなく、IR情報(有価証券報告書など)、中期経営計画、経営者のインタビュー記事など、企業の戦略や財務状況がわかる一次情報に必ず目を通しましょう。事業の収益構造や将来の方向性を客観的に把握できます。

- 「人」と「文化」の情報を集める: 転職エージェントに社内の雰囲気や人間関係について質問したり、企業の評判サイトを参考にしたり、可能であればリファラル(知人紹介)などを通じて、実際に働く人の声を聞く機会を持つのが理想です。

- 面接を「企業を見極める場」として活用する: 面接官の雰囲気や、質問への回答の仕方からも、企業文化は透けて見えます。自分が働く上で大切にしたい価値観(例:チームワーク、スピード感、論理的思考など)が、その企業と合っているかを、対話を通じて慎重に見極めましょう。

これらの失敗例は、誰にでも起こりうるものです。自分は大丈夫と過信せず、常に客観的な視点で自分自身を振り返りながら、慎重に転職活動を進めていくことが成功への鍵となります。

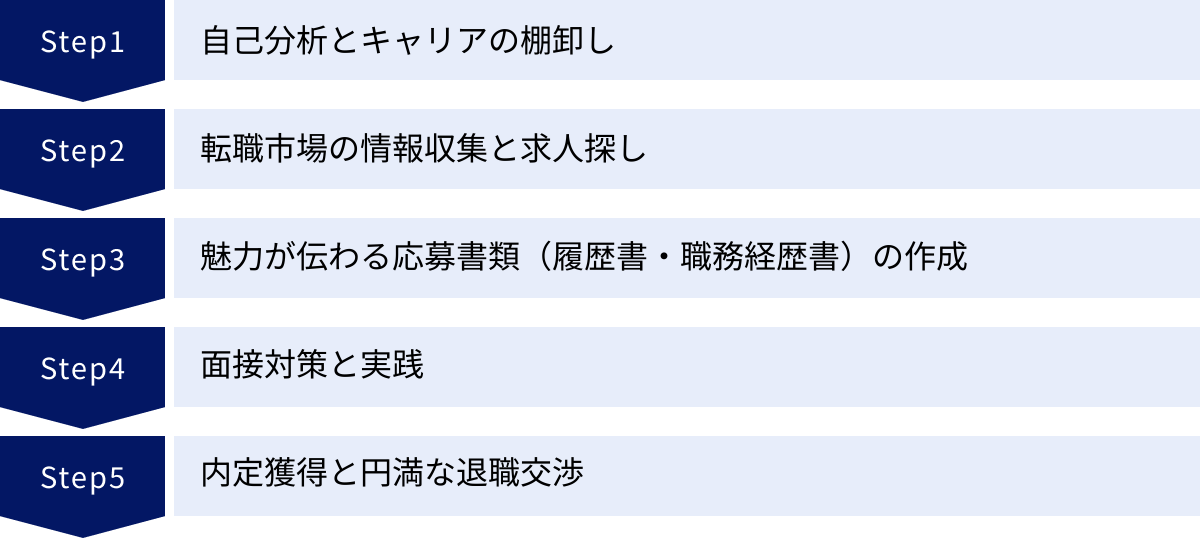

ミドル世代の転職活動の進め方【5ステップ】

思いつきで転職活動を始めても、なかなかうまくはいきません。ミドル世代の転職を成功させるには、計画的かつ戦略的に活動を進めることが重要です。ここでは、転職準備から内定、そして円満退職に至るまでの具体的なプロセスを5つのステップに分けて解説します。

① 自己分析とキャリアの棚卸し

転職活動のすべての土台となる、最も重要なステップです。ここを疎かにすると、後々の活動がすべて的外れなものになってしまいます。

- 目的: 自分の「強み」「価値観」「やりたいこと」を明確にし、転職の軸を定めること。

- 具体的な方法:

- Will-Can-Mustのフレームワーク:

- Will (やりたいこと): 将来どのような仕事や役割に挑戦したいか。どんな働き方を実現したいか。

- Can (できること): これまでの経験で培ったスキル、知識、実績は何か。(STARメソッドなどで具体化)

- Must (すべきこと/求められること): 企業や社会から何を期待されているか。自分の市場価値は何か。

- キャリア年表の作成: 新卒から現在まで、どのような部署で、どのような業務に、どのような立場で関わってきたかを時系列で書き出し、成功体験や失敗体験、感じたやりがいなどを併記します。

- 価値観の言語化: 仕事において何を大切にしたいか(例:安定、成長、挑戦、社会貢献、専門性、ワークライフバランスなど)を書き出し、優先順位をつけます。

- Will-Can-Mustのフレームワーク:

このステップのアウトプットは、「自分だけのキャリアの羅針盤」となります。自分がどのような方向に進むべきか、どのような求人に応募すべきかが明確になり、その後の活動に一貫性が生まれます。

② 転職市場の情報収集と求人探し

自己分析で定めた軸をもとに、具体的な求人を探し、市場の動向を把握するステップです。一つの方法に固執せず、複数のチャネルを並行して活用することが、良い出会いの確率を高めます。

| チャネル | メリット | デメリット | 活用ポイント |

|---|---|---|---|

| 転職エージェント | 非公開求人の紹介、専門的なサポート(書類添削、面接対策、年収交渉)を受けられる。 | 担当者との相性に左右される。自分のペースで進めにくい場合がある。 | 複数登録し、自分に合う担当者を見つける。ミドル・ハイクラスに強いエージェントを選ぶ。 |

| 転職サイト | 自分のペースで膨大な求人を閲覧・応募できる。 | 応募から日程調整まで全て自己管理が必要。競争率が高い人気求人も多い。 | スカウト機能を活用して市場価値を測る。キーワード検索を工夫してニッチな求人を探す。 |

| リファラル(知人紹介) | 企業の内部情報が得やすく、信頼性が高い。選考が有利に進むことが多い。 | 知人への依頼が必要。不採用だった場合や、早期退職した場合に関係性が気まずくなる可能性も。 | 普段から人脈を大切にし、自分のキャリアプランを周囲に話しておく。 |

| ダイレクトリクルーティング | 企業から直接スカウトが届くため、マッチングの精度が高い。待つだけで良い。 | 基本的に受け身の活動になる。必ずしも希望の企業から声がかかるとは限らない。 | 職務経歴を詳細に登録し、魅力を最大限にアピールしておくことが重要。 |

最初は広く情報を集め、徐々に応募する企業を絞り込んでいくのが効率的です。また、すぐに転職するつもりがなくても、転職エージェントに登録してキャリア相談をするだけでも、有益な情報が得られます。

③ 魅力が伝わる応募書類(履歴書・職務経歴書)の作成

書類選考は、転職活動の最初の関門です。採用担当者は毎日何十通もの応募書類に目を通しており、あなたの書類に興味を持ってもらえる時間はほんの数十秒しかありません。その短い時間で「この人に会ってみたい」と思わせる、戦略的な書類作成が求められます。

- 履歴書:

- 証明写真: 清潔感のある服装で、表情が明るく見える写真を使いましょう。スピード写真ではなく、写真館での撮影がおすすめです。

- 学歴・職歴: 正確に記入します。会社名だけでなく、事業内容や従業員数も簡潔に添えると親切です。

- 志望動機・自己PR: 職務経歴書と内容が重複しすぎないよう、最も伝えたい熱意や強みを要約して記述します。

- 職務経歴書:

- 職務要約(サマリー): 冒頭に3~5行程度で、これまでのキャリアの概要と最もアピールしたい強みを簡潔にまとめます。採用担当者はまずここを読んで、続きを読むかを判断します。

- 職務経歴: 時系列(古い順)または逆時系列(新しい順)、キャリア式(職務内容別)など、自分のキャリアが最も魅力的に伝わる形式を選びます。ミドル世代は実績が豊富なため、直近のキャリアやアピールしたい経験が分かりやすい逆時系列がおすすめです。

- 実績は具体的に: 「売上を伸ばした」ではなく「〇〇という施策を実行し、担当エリアの売上を前年比115%に向上させた」のように、具体的な数字や固有名詞を用いて記述します。

- 応募企業に合わせたカスタマイズ: これが最も重要です。 企業の求める人物像や求人票のキーワードを意識し、それに合致する経験やスキルを重点的にアピールするよう、応募企業ごとに内容を微調整しましょう。

④ 面接対策と実践

書類選考を通過したら、いよいよ面接です。ミドル世代の面接では、スキルや経験だけでなく、人間性や組織へのフィット感も厳しく見られます。万全の準備で臨みましょう。

- 想定問答集の作成: 以下の定番の質問については、必ず自分の言葉で語れるように準備しておきます。

- 自己紹介・自己PR

- 転職理由と志望動機

- これまでの成功体験と失敗体験

- あなたの強みと弱み

- マネジメント経験について

- 今後のキャリアプラン

- 逆質問(企業への質問)

- 模擬面接の実施:

- 準備した回答を、実際に声に出して話す練習をします。頭で考えているだけでは、本番でスムーズに言葉は出てきません。

- 転職エージェントの模擬面接サービスを利用したり、家族や友人に面接官役を頼んだりして、客観的なフィードバックをもらうことが非常に有効です。

- オンライン面接の準備:

- 背景は無地の壁やバーチャル背景にし、余計なものが映り込まないようにする。

- マイクやカメラのテストを事前に行い、音声や映像に問題がないか確認する。

- 目線はカメラを見るように意識する(相手の目を見て話している印象になる)。

面接は「自分をアピールする場」であると同時に「企業を理解する場」です。リラックスして、面接官との対話を楽しむくらいの気持ちで臨みましょう。

⑤ 内定獲得と円満な退職交渉

最終面接を通過し、内定の連絡を受けたら、転職活動もいよいよ最終盤です。最後まで気を抜かずに進めましょう。

- 労働条件の確認:

- 内定通知書(オファーレター)を受け取ったら、給与、役職、勤務地、業務内容、休日、残業など、提示された条件を細部までしっかりと確認します。

- 不明な点や、交渉したい点があれば、この段階で人事担当者に確認・相談します。(年収交渉などは転職エージェントに代行してもらうのがスムーズです)

- 内定承諾・辞退:

- 複数の内定が出た場合は、ステップ①で定めた「転職の軸」に立ち返り、自分にとって最適な企業を慎重に選びます。

- 入社の意思が固まったら、指定された期日までに内定承諾の連絡をします。辞退する場合も、できるだけ早く誠意をもって連絡するのがマナーです。

- 円満な退職交渉:

- 最初に直属の上司に伝える: 退職の意思は、まず直属の上司に直接、口頭で伝えます。同僚や他部署の人に先に話すのは絶対に避けましょう。

- 強い意志を持つ: 会社によっては、強い引き止めにあうことがあります。感謝の意は伝えつつ、「自分の将来のために熟慮した決断である」という強い意志を持って、退職の意向を貫きます。

- 引き継ぎは完璧に: 後任者やチームのメンバーが困らないよう、業務の引き継ぎは責任を持って丁寧に行います。引き継ぎ資料を作成し、スケジュールを立てて計画的に進めましょう。「立つ鳥跡を濁さず」の精神が、あなたのこれまでのキャリアへの敬意となり、良好な関係を保ったまま次のステージへ進むための秘訣です。

ミドル世代の活躍が期待されるおすすめの業界・職種

ミドル世代が持つ豊富な経験やマネジメント能力は、特定の業界や職種で特に高く評価されます。ここでは、社会的な需要が高く、ミドル世代の活躍が期待されるフィールドを紹介します。自身のキャリアと照らし合わせながら、新たな可能性を探ってみましょう。

これまでの経験を活かせる業界・職種

人手不足や産業構造の変革に直面している業界では、組織を牽引し、課題を解決できるミドル人材へのニーズが非常に高まっています。

IT業界

IT業界は技術の進化が速く、若手のイメージが強いかもしれませんが、ミドル世代が活躍できるポジションは数多く存在します。

- なぜおすすめか: DX(デジタルトランスフォーメーション)の波は全産業に及んでおり、IT人材は慢性的に不足しています。特に、技術力だけでなく、顧客の課題を理解し、プロジェクト全体を管理できる人材は引く手あまたです。

- 活躍できるポジション例:

- プロジェクトマネージャー/プロダクトマネージャー: 開発チームを率い、予算・品質・納期を管理する役割。多様なステークホルダーとの調整能力など、ミドルの経験が直接活かせます。

- ITコンサルタント: 顧客企業の経営課題をヒアリングし、ITを活用した解決策を提案する役割。特定業界の業務知識を持つミドル層は、高い付加価値を提供できます。

- セールスエンジニア: 営業担当者に同行し、技術的な知見から製品やサービスの導入を支援する役割。技術と顧客折衝の両方のスキルが求められます。

- SaaS企業のビジネス職: 営業、カスタマーサクセス、マーケティングなど、ITの知識とビジネス経験を両輪で活かせるポジションが豊富にあります。

建設業界

建設業界は、高齢化による技術者不足が深刻な課題となっており、経験豊富な人材の確保が急務です。

- なぜおすすめか: 社会インフラを支える重要な産業であり、大規模プロジェクトも多いため、マネジメント能力を持つ人材が常に求められています。 2024年の働き方改革関連法の適用もあり、業務効率化や生産性向上をリードできる人材への期待は大きいです。

- 活躍できるポジション例:

- 施工管理: 工事現場の「監督」として、工程・品質・安全・予算の全てを管理する役割。施工管理技士などの資格があれば、非常に有利です。

- 設計: 建築士などの資格を持ち、豊富な設計経験がある人材は、デザイン性の高い建築物や複雑な構造物のプロジェクトで重宝されます。

- 技術営業: ゼネコンや建材メーカーなどで、技術的な知見を活かして法人向けに提案を行う営業職。

運輸・物流業界

Eコマースの拡大や「2024年問題」に直面する運輸・物流業界は、大きな変革期を迎えています。

- なぜおすすめか: サプライチェーン全体の効率化や、DXによる業務改革が喫緊の課題となっており、旧来のやり方を変革できるリーダーシップのある人材へのニーズが高まっています。

- 活躍できるポジション例:

- 物流センター長/倉庫管理者: 大規模な物流拠点のオペレーション全体を管理し、生産性向上やコスト削減を主導する役割。マネジメント経験が必須です。

- 物流企画/コンサルタント: 企業の物流戦略を立案したり、3PL(サードパーティ・ロジスティクス)事業者として荷主の物流業務を最適化したりする役割。

- DX推進担当: AIによる需要予測、ロボットによる自動化、WMS(倉庫管理システム)の導入などを推進する役割。

介護・福祉業界

超高齢社会の日本において、介護・福祉業界は今後も市場の拡大が見込まれる一方、深刻な人手不足に悩まされています。

- なぜおすすめか: 異業種からの転職者も多く、特にマネジメント経験者は高く評価されます。 社会貢献性が高く、強いやりがいを感じられる仕事です。

- 活躍できるポジション例:

- 施設長/ホーム長: 介護施設の運営全般に責任を持つトップのポジション。人材採用・育成、収支管理、行政との連携など、経営手腕が問われます。

- エリアマネージャー: 複数の施設を統括し、サービス品質の向上や事業拡大を担う役割。

- サービス提供責任者: ケアマネージャーとヘルパーの間に立ち、介護サービスの計画作成や調整を行う重要なポジション。

専門性が求められる職種

業界を問わず、特定の専門分野で高いスキルを持つミドル人材は、常に企業から求められています。

営業職

ミドル世代の営業職に求められるのは、単なる「モノ売り」ではありません。顧客との長期的な信頼関係を築き、課題を解決するソリューション提案力です。

- なぜおすすめか: 豊富な人生経験からくる人間的な深みや、幅広い人脈、複雑な課題を読み解く力は、若手にはない大きな武器となります。特に、高額な商材や無形サービスを扱う法人営業(BtoB)の分野で価値を発揮しやすいです。

- 活躍できるポジション例:

- ソリューション営業/コンサルティング営業: 顧客の経営課題にまで踏み込み、自社の製品やサービスを組み合わせて最適な解決策を提案する営業スタイル。

- アカウントマネージャー: 特定の大口顧客を専任で担当し、長期的な関係を構築しながら売上の最大化を目指す役割。

企画・マーケティング職

事業の根幹を支える企画・マーケティング職では、経験に裏打ちされた戦略的な視点が不可欠です。

- なぜおすすめか: 市場や競合を分析し、事業戦略や商品戦略を立案する上流工程では、ミドル世代が持つ俯瞰的な視点やビジネス全体への理解が活かされます。

- 活躍できるポジション例:

- 経営企画: 全社的な経営戦略の策定、新規事業開発、M&Aなどを担当する、経営層の右腕となるポジション。

- 事業企画: 特定の事業部門に所属し、その事業の成長戦略や収益改善策を立案・実行する役割。

- ブランドマネージャー: 特定の製品やサービスのブランド価値向上に責任を持つ役割。マーケティング戦略全般を統括します。

管理部門(人事・経理など)

企業の基盤を支える管理部門(バックオフィス)は、安定した需要があり、専門性を持つミドル人材が活躍しやすい領域です。

- なぜおすすめか: 組織の成長やコンプライアンス遵守において、管理部門の役割はますます重要になっています。 法律や制度に関する専門知識と、組織全体を見渡せる経験の両方が求められます。

- 活躍できるポジション例:

- 人事: 採用、教育研修、制度設計、労務管理など。特に、組織開発やマネジメント層の育成経験は高く評価されます。

- 経理・財務: 月次・年次決算、税務、資金調達、予実管理など。IPO(新規株式公開)やM&Aの経験があれば、CFO(最高財務責任者)候補として非常に市場価値が高まります。

- 法務: 契約書のレビュー、コンプライアンス体制の構築、知的財産管理など。企業のグローバル化や事業の複雑化に伴い、専門性が高い法務人材の需要は増加しています。

ミドル世代の転職で有利になるおすすめの資格

ミドル世代の転職において、最も重要なのは「実務経験」であることは言うまでもありません。しかし、資格はあなたの専門性や学習意欲を客観的に証明し、他の候補者との差別化を図る上で有効な武器となり得ます。ここでは、特にミドル世代のキャリアチェンジやキャリアアップに役立つおすすめの資格を紹介します。

語学力を証明する資格

グローバル化が進む現代において、語学力は多くの企業で求められる重要なスキルです。

TOEIC

- どんな資格か: ビジネスシーンや日常生活における英語でのコミュニケーション能力を測定する世界共通のテストです。Listening & Reading Testが一般的です。

- なぜ有利か: 外資系企業や海外展開を進める日系企業への転職では、英語力が必須条件となるケースが多くあります。 TOEICのスコアは、その英語力を客観的な指標として分かりやすくアピールできます。

- 目指すべきスコア: 一般的に、履歴書に書いて評価されるのは600点以上からですが、英語を使う業務を目指すのであれば730点以上(Aレベル)、グローバルな環境でリーダーシップを発揮するポジションであれば860点以上(Bレベル)が一つの目安となります。スコアだけでなく、面接で英語での実務経験を語れることがより重要です。

会計・財務関連の資格

会計や財務の知識は、職種を問わず全てのビジネスパーソンにとって有用なスキルであり、特に管理職を目指す上では必須の知識と言えます。

日商簿記検定

- どんな資格か: 企業の経営活動を記録・計算・整理し、経営成績と財政状態を明らかにする技能を測る検定です。

- なぜ有利か: 経理・財務職への転職では2級以上が必須とされることが多いですが、それ以外の職種でも大きな強みになります。営業職であれば取引先の経営状況を把握するのに役立ち、企画職や管理職であれば自社の事業を数字で理解し、的確な意思決定を下す能力の証明になります。

- 目指すべきレベル: ビジネスで実践的に活用するなら日商簿記2級の取得がおすすめです。財務諸表が読めるようになり、コスト管理や経営分析の基礎が身につきます。

ファイナンシャル・プランナー(FP)

- どんな資格か: 個人のライフプランに基づき、資産設計や資金計画に関するアドバイスを行う専門家です。金融、保険、不動産、税金、年金、相続など、お金に関する幅広い知識が問われます。

- なぜ有利か: 金融業界や保険業界、不動産業界への転職では直接的に役立ちます。 また、それ以外の業界でも、顧客の資産背景を理解した上で提案が求められる富裕層向けの営業職や、企業の福利厚生制度に関わる人事職などでも知識を活かすことができます。ミドル世代自身のライフプランを考える上でも非常に役立つ資格です。

経営・コンサルティング関連の資格

事業全体を俯瞰し、経営的な視点から課題解決をリードする能力は、ミドル世代に特に強く求められます。

中小企業診断士

- どんな資格か: 中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家で、経営コンサルタントに関する唯一の国家資格です。経営戦略、組織、マーケティング、財務、生産管理、法務など、企業経営に関する幅広い知識が問われます。

- なぜ有利か: 難易度が高い分、取得すれば経営に関する体系的な知識を持つことの強力な証明になります。経営企画、事業企画、マーケティングといった企画系の職種や、コンサルティングファームへの転職で非常に有利に働きます。資格取得の過程で得られる知識や思考法は、あらゆるビジネスシーンで役立ちます。

社会保険労務士

- どんな資格か: 労働・社会保険に関する法令の専門家であり、人事労務管理のコンサルタントです。企業の「人」に関するエキスパートとしての役割を担います。

- なぜ有利か: 働き方改革やコンプライアンス遵守の重要性が高まる中、社会保険労務士の需要は増加しています。人事・労務部門への転職を目指す際には最強の資格の一つです。また、一般企業だけでなく、社労士事務所やコンサルティング会社など、キャリアの選択肢も広がります。

不動産関連の資格

不動産業界は専門性が高く、資格の有無がキャリアに直結する分野です。

宅地建物取引士

- どんな資格か: 不動産取引の公正を確保するための国家資格です。不動産の売買や賃貸の仲介において、重要事項の説明などは宅地建物取引士にしかできない「独占業務」です。

- なぜ有利か: 不動産会社では、事務所ごとに従業員の5人に1人以上の割合で宅地建物取引士を設置することが義務付けられているため、資格保有者は常に需要があります。業界内での転職に非常に有利なだけでなく、金融機関の担保評価部門や、一般企業の不動産管理部門(CRE戦略)などでも知識を活かせます。

これらの資格は、あくまであなたの価値を高めるための一つのツールです。資格取得をゴールにするのではなく、そこで得た知識を実務でどう活かしていくかという視点を持ちながら、キャリアプランに合った資格を選択することが重要です。

ミドル世代の転職に強いおすすめの転職支援サービス

ミドル世代の転職活動は、情報戦の側面も持ち合わせています。一人で悩まず、プロの力を借りることで、効率的かつ有利に活動を進めることができます。ここでは、ミドル世代が活用すべき転職支援サービスの種類と、具体的なおすすめサービスを紹介します。

転職エージェントを活用するメリット

転職エージェントは、求職者と企業をマッチングする民間の人材紹介サービスです。無料で登録でき、キャリアカウンセリングから求人紹介、選考対策、条件交渉まで、転職活動をトータルでサポートしてくれます。

非公開求人やミドル向け求人の紹介を受けられる

転職市場に出回る求人の一部は、企業の戦略上、一般には公開されない「非公開求人」です。特に、役職付きのポジションや新規事業のコアメンバー募集など、重要な求人は非公開にされる傾向があります。転職エージェントはこうした非公開求人を多数保有しており、あなたの経歴や希望にマッチした、自力では見つけられない優良求人を紹介してもらえる可能性があります。これは転職エージェントを利用する最大のメリットの一つです。

書類添削や面接対策のサポートを受けられる

自分の強みを客観的に評価し、それを魅力的に伝えるのは意外と難しいものです。転職エージェントのキャリアアドバイザーは、数多くの転職者を支援してきたプロです。採用担当者の視点から、あなたの職務経歴書をより魅力的にするための具体的なアドバイスをしてくれます。また、応募企業ごとの面接の傾向を把握しており、想定される質問や効果的な回答例など、実践的な面接対策のサポートを受けることができます。

企業との年収や条件交渉を代行してもらえる

内定が出た後の年収交渉は、自分ではなかなか切り出しにくいものです。転職エージェントは、あなたに代わって企業と交渉を行ってくれます。市場の給与水準やあなたの市場価値を踏まえた上で、プロとして論理的に交渉してくれるため、個人で交渉するよりも良い条件を引き出せる可能性が高まります。入社日の調整など、細かな条件交渉も任せられるため、精神的な負担を大きく軽減できます。

ミドル世代に強いおすすめ転職エージェント

転職エージェントは数多くありますが、それぞれに強みや特徴があります。ミドル世代の転職では、自分のキャリアや目指す方向性に合ったエージェントを選ぶことが重要です。

リクルートエージェント

- 特徴: 業界最大手の転職エージェントであり、保有する求人数は公開・非公開を問わず圧倒的です。全業界・全職種を網羅しており、地方の求人も充実しています。

- おすすめな人: 転職を考え始めたばかりで、まずは幅広くどのような求人があるか見てみたい人。特定の業界にこだわらず、多くの選択肢の中から自分に合うものを探したい人。

- 公式サイト等からの情報: 豊富な求人情報と、長年の実績に裏打ちされた転職支援ノウハウが強み。各業界に精通したキャリアアドバイザーが多数在籍。

doda

- 特徴: リクルートエージェントと並ぶ業界大手のサービス。「転職サイト」と「エージェントサービス」の両方の機能を併せ持っているのが大きな特徴です。自分で求人を探しながら、エージェントからの提案も受けられます。

- おすすめな人: 自分のペースで求人を探しつつ、プロのサポートも受けたい人。キャリアカウンセリングを通じて、自分の強みやキャリアの方向性をじっくり考えたい人。

- 公式サイト等からの情報: キャリアカウンセリングの質の高さに定評があり、様々な診断ツールも無料で利用可能。

JACリクルートメント

- 特徴: 管理職、専門職、外資系企業など、ハイクラス・ミドルクラスの転職支援に特化しています。コンサルタントの専門性が高く、企業との深いリレーションシップに基づいた質の高い求人が多いのが強みです。

- おすすめな人: 年収600万円以上を目指す管理職・専門職の人。外資系企業やグローバル企業への転職を考えている人。質の高いコンサルティングを求める人。

- 公式サイト等からの情報: 両面型(一人のコンサルタントが企業と求職者の両方を担当)のコンサルティングスタイルで、マッチング精度が高い。

type転職エージェント

- 特徴: 特にIT・Web業界や、営業職、ものづくり系のエンジニア職に強みを持つ転職エージェントです。首都圏の求人が中心ですが、丁寧なキャリアカウンセリングとマッチングに定評があります。

- おすすめな人: IT業界や営業職でのキャリアアップを目指す人。首都圏で転職を考えている人。一人ひとりに寄り添った手厚いサポートを希望する人。

- 公式サイト等からの情報: 1都3県(東京、神奈川、埼玉、千葉)の転職支援に強く、年収交渉にも強みを持つ。

ミドル・ハイクラス向けおすすめ転職サイト

エージェントと並行して、自分でも情報収集を進めるなら、ミドル世代向けの転職サイトの活用が効果的です。

ビズリーチ

- 特徴: 企業やヘッドハンターから直接スカウトが届く、ハイクラス向けの転職サイトです。職務経歴書を登録しておくだけで、自分の市場価値を測ることができます。一部機能は有料です。

- おすすめな人: 自分の市場価値を知りたい人。現職が忙しく、効率的に転職活動を進めたい人。質の高いヘッドハンターからのスカウトを受けたい人。

- 公式サイト等からの情報: 一定の基準(年収など)を満たした会員のみが利用できるサービス。優良企業や一流ヘッドハンターが多数利用。

リクナビNEXT

- 特徴: 業界最大級の求人数を誇る転職サイト。幅広い業界・職種の求人を網羅しています。独自の自己分析ツール「グッドポイント診断」は、自分の強みを客観的に把握するのに役立ちます。

- おすすめな人: あらゆる可能性を視野に入れて、多くの求人情報に触れたい人。自己分析を深めたい人。

- 公式サイト等からの情報: 限定求人も多く、スカウト機能(オファー機能)も充実している。

FROM40

- 特徴: その名の通り、40代・50代のミドル・シニア世代に特化した転職サイトです。ミドル世代を積極的に採用したい企業の求人のみが掲載されており、年齢を気にせず応募できるのが大きなメリットです。

- おすすめな人: 年齢で応募をためらってしまうことがある40代・50代の人。ミドル世代の活躍事例を知りたい人。

- 公式サイト等からの情報: 40代・50代向けの求人情報や転職ノウハウが豊富に掲載されている。

これらのサービスは、一つに絞るのではなく、複数を併用することで、それぞれのメリットを最大限に活かすことができます。自分に合ったサービスを見つけ、賢く活用して転職活動を成功に導きましょう。

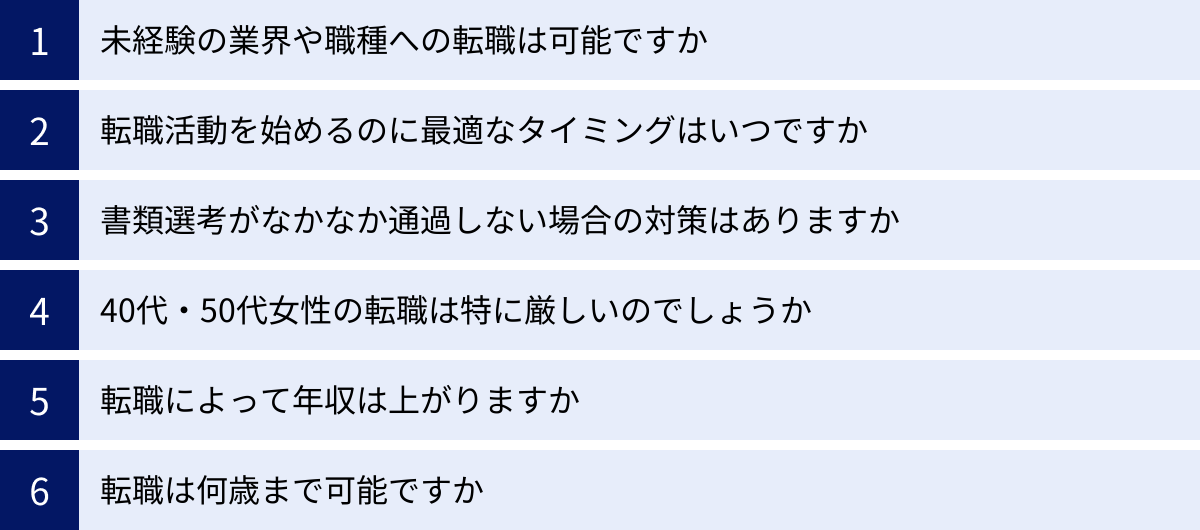

ミドル世代の転職に関するよくある質問

ミドル世代の転職活動には、特有の疑問や不安がつきものです。ここでは、多くの方が抱える質問に対して、Q&A形式で具体的にお答えします。

未経験の業界や職種への転職は可能ですか?

A: 結論から言うと、可能です。しかし、20代のポテンシャル採用とは異なり、戦略的なアプローチが不可欠です。

ポイントは、「ポータブルスキル」をいかにアピールできるかです。ポータブルスキルとは、特定の業界や職種に依存しない、持ち運び可能なスキルのことを指します。具体的には、以下のようなスキルです。

- マネジメントスキル: 部下の育成、チームビルディング、目標設定・進捗管理など。

- 課題解決能力: 論理的思考に基づき、問題の本質を特定し、解決策を立案・実行する力。

- コミュニケーション能力: 交渉力、調整力、プレゼンテーション能力など。

これらのスキルを、これまでの経験と紐づけて具体的に説明することが重要です。「前職では〇〇という課題に対し、△△というアプローチで関係部署を調整し、□□という成果を出しました。この経験で培った課題解決能力は、未経験である貴社の業界でも必ず活かせると考えています」というように、再現性をアピールしましょう。

全くの異分野よりは、これまでの経験と何らかの親和性がある分野(例:製造業の生産管理経験を活かしてIT業界で工場のDX推進コンサルタントへ)を選ぶ方が、成功の確率は高まります。

転職活動を始めるのに最適なタイミングはいつですか?

A: 「転職したい」と真剣に考え始めた時が、準備を始める最適なタイミングです。

市場の動向としては、企業の採用活動が活発になる時期を意識すると、求人が増える傾向にあります。多くの企業は4月や10月を期初としており、そのタイミングでの入社を目指した採用活動が、その数ヶ月前から本格化します。具体的には、1月~3月(4月入社目標)と7月~9月(10月入社目標)は、求人数が増加する時期と言えます。

しかし、ミドル世代の転職は、自己分析や書類準備に時間がかかることも多いため、焦りは禁物です。一般的に、転職活動にかかる期間は3ヶ月から6ヶ月程度と言われています。逆算して、希望入社時期の半年前くらいから、まずは情報収集や自己分析といった準備を始めるのがおすすめです。

書類選考がなかなか通過しない場合の対策はありますか?

A: 書類選考で落ちる原因は、いくつか考えられます。一つずつ見直してみましょう。

- 応募書類のクオリティ:

- 応募企業ごとにカスタマイズしていますか?: 使いまわしの職務経歴書では熱意が伝わりません。企業の求める人物像を読み解き、それに合致するあなたの経験やスキルを強調する必要があります。

- 実績は具体的な数字で示せていますか?: 「売上に貢献した」ではなく「〇〇を改善し、売上を前年比15%向上させた」など、定量的な記述を心がけましょう。

- 職務要約は魅力的ですか?: 採用担当者が最初に読む部分です。あなたの強みとキャリアが一目でわかるように、簡潔かつ魅力的にまとめ直しましょう。

- 応募先とのマッチング:

- 求人の必須条件を満たしていますか?: ミドル世代の採用はピンポイントです。必須条件から大きく外れている求人に応募しても、通過は難しいのが現実です。応募先をもう一度見直してみましょう。

- アピールする経験がずれていませんか?: 企業が求めているのはマネジメント経験なのに、プレイヤーとしての実績ばかりアピールしている、といったズレがないか確認しましょう。

最も効果的な対策は、第三者の客観的な視点を入れることです。転職エージェントに登録し、プロのキャリアアドバイザーに書類を添削してもらうことを強くおすすめします。

40代・50代女性の転職は特に厳しいのでしょうか?

A: 男性とは異なる難しさがあるのは事実ですが、活躍の場は確実に広がっています。

女性の場合、出産・育児などによるキャリアのブランクを懸念されたり、管理職のロールモデルがまだ少なかったりする現実があります。しかし、近年は女性活躍推進法の後押しもあり、多様な人材を確保しようと、女性管理職を積極的に登用する企業や、柔軟な働き方を認める企業が大幅に増えています。

ブランク期間がある場合も、それをネガティブに捉える必要はありません。PTAや地域活動での役員経験、資格取得のための学習など、ブランク期間中の経験も、見方を変えればマネジメント能力や学習意欲のアピール材料になります。時短勤務やリモートワークなど、柔軟な働き方を前提とした求人も増えているため、ライフステージに合わせたキャリア選択がしやすくなっています。

転職によって年収は上がりますか?

A: ケースバイケースであり、一概には言えません。上がることもあれば、下がることもあります。

厚生労働省の「令和4年雇用動向調査結果」によると、転職入職者のうち前職より賃金が「増加した」割合は34.9%、「減少した」割合は33.9%、「変わらない」割合は30.5%であり、ほぼ三分されています。(参照:厚生労働省 令和4年雇用動動向調査結果の概況)

年収アップの可能性が高いケース:

- 高い専門性やマネジメント経験を活かせる同業種・同職種への転職

- 成長著しい業界(IT、コンサルティングなど)への転職

- 現在の給与が市場価値より低い場合

年収が下がる可能性もあるケース:

- 未経験の業界・職種への転職

- 大企業から中小・ベンチャー企業への転職

- ワークライフバランスを重視し、労働時間を減らす場合

重要なのは、年収という一つの軸だけで判断しないことです。裁量権、やりがい、将来性、働きやすさなど、総合的な観点から自分にとっての「良い転職」を定義することが大切です。

転職は何歳まで可能ですか?

A: 結論として、転職に年齢制限はありません。

法律(雇用対策法)で年齢による差別は禁止されています。また、高年齢者雇用安定法の改正により、70歳までの就業機会確保が企業の努力義務となり、年齢に関わらず意欲と能力のあるシニア人材を活用しようという社会的気運も高まっています。

実際に、60代で新たなキャリアに挑戦する人も増えています。重要なのは、年齢という数字そのものではなく、「企業が求める価値を提供できるか」という一点に尽きます。

- 長年の経験に裏打ちされた専門性

- 豊富な人脈

- 変化に対応できる柔軟性

- 新しいことを学び続ける意欲

これらをしっかりと持ち、アピールできれば、年齢はハンディキャップではなく、むしろ「信頼」や「深み」といった価値に変わります。「もう〇歳だから」と自分で限界を決めず、自信を持って挑戦しましょう。