管理職としてのキャリアを新たなステージに進めるための「転職」。それは、一般社員の転職とは異なる特有の難しさと、成功した際に得られる大きなリターンが存在します。年収アップやより大きな裁量権、そして自己実現。こうした魅力的な未来を描く一方で、「求人が少ない」「求められるスキルレベルが高い」といった現実に直面し、一歩を踏み出せない方も少なくありません。

管理職の転職は、単なる職務経験のマッチングではありません。企業の経営課題を解決するパートナーとして、候補者の持つスキル、経験、そして人間性が、企業の未来のビジョンと深く共鳴するかどうかが問われる、極めて戦略的な活動です。だからこそ、成功のためには、転職市場のリアルな動向、企業が採用の裏側で本当に求めていること、そして自身を効果的にアピールするための技術を深く理解する必要があります。

この記事では、管理職の転職を取り巻く環境を多角的に分析し、成功への道を具体的に描き出します。市場の動向から、企業が候補者に寄せる期待、必須となるスキルセット、転職活動の具体的なステップ、さらには年代別の攻略法まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、漠然とした不安が具体的な戦略へと変わり、自信を持って次の一歩を踏み出すための羅針盤となるはずです。

目次

管理職の転職市場のリアル

管理職の転職を成功させるためには、まず現在の市場環境を正しく理解することが不可欠です。景気や産業構造の変化は、管理職の求人動向にどのような影響を与えているのでしょうか。また、なぜ管理職の転職は「難しい」と言われるのでしょうか。ここでは、データと構造的な理由から、管理職の転職市場のリアルな姿を解き明かしていきます。

管理職の求人動向

現在の日本の労働市場は、少子高齢化による生産年齢人口の減少を背景に、全体としては有効求人倍率が高い水準で推移しており、売り手市場と言われています。しかし、これを管理職のポジションに限定して見ると、様相は少し異なります。

まず、企業の事業拡大や新規事業への進出に伴い、特定の分野で専門性を持つ管理職への需要は依然として高い傾向にあります。特に、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進できるIT系の管理職、グローバル展開を牽引する海外事業のマネージャー、あるいは企業の持続的成長に不可欠なマーケティングや経営企画の責任者などは、多くの企業が積極的に採用を目指すポジションです。

一方で、従来型の産業や、組織の新陳代謝が活発でない企業においては、管理職のポストは限られており、内部昇進で埋められるケースがほとんどです。そのため、求人全体に占める管理職ポジションの割合は決して多くはなく、特に公募される求人は氷山の一角に過ぎません。多くのハイクラスな管理職求人は、転職エージェントやヘッドハンターを介した「非公開求人」として、水面下で動いているのが実情です。

この市場環境は、転職希望者にとって二つの側面を持ちます。一つは、自身の専門性や経験が市場の需要と合致すれば、好条件での転職が実現しやすいというポジティブな側面。もう一つは、自分のスキルセットに合う求人情報にたどり着くこと自体が難しく、戦略的な情報収集が不可欠であるというチャレンジングな側面です。

したがって、管理職の転職活動においては、公開されている求人情報だけを眺めるのではなく、転職エージェントに登録して非公開求人の紹介を受けたり、スカウト型の転職サービスを活用して自身の市場価値を確かめたりといった、能動的なアプローチが極めて重要になります。

管理職の転職が難しいと言われる3つの理由

管理職の転職が一般社員のそれと比較して難易度が高いと言われるのには、明確な理由が存在します。それは、求められるものの質と量の両方が格段に高いことに起因します。ここでは、その代表的な3つの理由を掘り下げて解説します。

求められるスキル水準が高い

一般社員の採用が、特定の業務を遂行するための「スキル」や「ポテンシャル」を主に見られるのに対し、管理職の採用では、高度な専門性に加えて、組織を率いるためのマネジメント能力が絶対条件となります。

具体的には、以下の三つのスキルがハイレベルで求められます。

- テクニカルスキル(業務遂行能力): 担当する部門の業務内容を深く理解し、自らも模範を示せるレベルの専門知識や技術。これがなければ、部下からの信頼を得ることはできません。

- ヒューマンスキル(対人関係能力): 部下のモチベーションを高め、育成し、チームとしての一体感を醸成する能力。また、経営層や他部署、顧客といった多様なステークホルダーと円滑な関係を築くコミュニケーション能力も含まれます。

- コンセプチュアルスキル(概念化能力): 複雑な事象の中から本質的な課題を見抜き、事業全体の状況を俯瞰して、将来を見据えた戦略やビジョンを構築する能力。

これらのスキルは、一朝一夕で身につくものではありません。長年の実務経験を通じて培われるものであり、企業側も候補者の過去の実績から、これらのスキルが自社で通用するレベルにあるかを厳しく見極めます。単に「課長経験があります」というだけでは不十分で、「どのような課題に対して、どうチームを動かし、いかなる成果を出したのか」を具体的に語れなければ、高い評価を得ることは困難です。

経営戦略との一致が求められる

企業が外部から管理職を採用する背景には、必ず何らかの経営課題が存在します。「新規事業を軌道に乗せたい」「停滞している組織を改革したい」「グローバル市場でのシェアを拡大したい」など、その目的は様々です。

そのため、管理職の採用は、単なる欠員補充ではなく、企業の未来を左右する重要な経営判断と位置づけられています。採用担当者や経営層は、候補者が自社の経営戦略や事業方針を深く理解し、その実現に貢献してくれる人材かどうかを慎重に判断します。

面接の場では、候補者の過去の実績だけでなく、「当社の現状の課題は何だと考えますか」「その課題を解決するために、あなたの経験をどう活かせますか」といった、企業の未来に対する当事者意識を問う質問が投げかけられます。これに対して、企業の公開情報(IR情報、中期経営計画、プレスリリースなど)を読み解き、自分なりの仮説を持って的確に答えられなければ、「自社のことを理解していない」「ビジョンが合わない」と判断されてしまうでしょう。

つまり、管理職の転職は、候補者自身のキャリアプランと、企業の経営戦略が高いレベルで一致して初めて成立する、非常にシビアなマッチングなのです。

募集されるポストの数が限られている

最も構造的かつシンプルな理由が、管理職のポストそのものが少ないという事実です。一般的な企業組織はピラミッド構造になっており、上位の役職になるほどその数は少なくなります。課長、部長、事業部長、役員と、階層が上がるにつれてポストは激減します。

多くの企業では、これらのポストは内部からの昇進によって埋められるのが基本です。外部から人材を登用するのは、前述の通り、社内にはない特殊なスキルや経験が必要な場合や、組織に新しい風を吹き込みたいといった明確な意図がある場合に限られます。

その結果、公開される求人数は自ずと少なくなり、一つのポストに対して多数の優秀な候補者が応募する、非常に競争の激しい状況が生まれます。特に、知名度の高い人気企業や成長企業ではその傾向が顕著です。

さらに、企業の重要な戦略に関わるポジションであればあるほど、採用活動は機密情報として扱われます。競合他社に知られることなく最適な人材を探すため、経営層や人事部が信頼する特定の転職エージェントやヘッドハンターに依頼し、非公開で採用が進められるケースがほとんどです。

このような状況下で理想の転職を実現するためには、運やタイミングもさることながら、自身の市場価値を正確に把握し、非公開求人へのアクセスルートを確保し、数少ないチャンスを確実にものにするための周到な準備が不可欠となるのです。

採用の裏側|企業が管理職に本当に求めていること

職務経歴書に書かれた華々しい実績や役職名。それらはもちろん重要ですが、企業が管理職候補者を見極める際、本当に知りたいのはそのさらに奥にあるものです。採用の裏側では、どのような視点で候補者が評価されているのでしょうか。ここでは、企業が管理職に本質的に求めている4つの要素を深掘りし、採用担当者の思考を解き明かします。

専門性と実績の再現性

企業が最も知りたいことの一つは、「候補者が過去の職場で残した素晴らしい実績は、果たして我々の会社でも再現できるのか?」という点です。どんなに優れた実績も、それが特定の環境(前職の企業文化、潤沢な予算、優秀な部下など)に大きく依存したものであれば、新しい環境で同じ成果を出せるとは限りません。

採用担当者は、候補者の実績の裏にある「成功要因」を徹底的に分析します。

- 課題設定能力: どのような状況を「課題」として認識したのか。

- 戦略立案能力: その課題を解決するために、どのような戦略や仮説を立てたのか。

- 実行プロセス: 具体的にどのようなアクションプランを立て、誰を巻き込み、どのように実行したのか。

- 汎用性・応用力: その成功体験から得られた学びやノウハウは、他の状況にも応用できるものか。

例えば、「マーケティング施策で売上を2倍にした」という実績をアピールする場合、単に結果を述べるだけでは不十分です。「市場のどのような変化を捉え(課題認識)、競合とは異なる独自のターゲット層に(戦略)、SNSとインフルエンサーを活用した低予算のプロモーションを展開し(実行プロセス)、結果として売上2倍を達成した。この経験から得た『特定のコミュニティ内での口コミを誘発する手法』は、貴社の製品においても応用可能だと考えます(再現性のアピール)」というように、実績を構造的に分解し、その成功ロジックを説明できることが求められます。

企業は、過去の実績という「結果」そのものよりも、その結果を生み出した「思考プロセス」と「行動特性」に注目しています。これこそが、環境が変わっても変わらない、その人材のポータブルスキル(持ち運び可能な能力)であり、実績の再現性を担保するものだからです。

経営視点と事業を推進する力

管理職、特に上位の役職になるほど、単なる「部門の管理者」ではなく、「経営者の一翼を担う存在」としての役割が期待されます。自分の担当領域の目標達成だけを考えるのではなく、会社全体の利益を最大化するために、常に経営的な視点を持って意思決定し、行動できるかが厳しく問われます。

経営視点を持つとは、具体的に以下のような能力を指します。

- 全社最適の思考: 自分の部門の利益(部分最適)と会社全体の利益(全社最適)が相反する場合に、後者を優先できるか。

- コスト意識: 投資対効果(ROI)を常に意識し、限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)をいかに効率的に活用するかを考えられるか。

- 事業環境の理解: 自社を取り巻く市場動向、競合の動き、技術革新、法改正といった外部環境の変化を敏感に察知し、事業への影響を予測できるか。

そして、こうした経営視点に基づいて、現状維持に甘んじることなく、自ら課題を発見し、周囲を巻き込みながら事業を前へ進める「推進力」が不可欠です。これは、単に指示を待つのではなく、自らが当事者意識を持って、「この事業を成功させるのは自分だ」という強い意志を持って行動する力です。

面接では、「もしあなたがこの事業の責任者だったら、まず何から着手しますか?」といった質問を通じて、候補者の当事者意識や事業推進力が試されます。企業分析に基づいた具体的な改善提案や、新たな事業展開のアイデアを語ることで、単なる管理者ではなく、共に会社を成長させていくビジネスパートナーとしての資質を示すことができます。

組織をまとめ部下を育成する力

どれほど優れた戦略を描けても、それを実行するのは現場の社員たちです。管理職の重要な責務は、チームのメンバー一人ひとりの能力を最大限に引き出し、一つのベクトルに向けて力を結集させ、組織としてのパフォーマンスを最大化することにあります。

企業は、候補者が持つ「人」に対する哲学やスキルを非常に重視します。

- ビジョン浸透力: 会社のビジョンや部門の目標を、部下が自分ごととして捉えられるように、分かりやすく、情熱を持って伝えられるか。

- 多様性の受容: 年齢、性別、価値観、スキルの異なる多様なメンバーの個性を尊重し、それぞれの強みを活かせるようなチームを構築できるか。

- 育成能力: 部下一人ひとりのキャリアプランに関心を持ち、適切なフィードバックや挑戦の機会を与え、長期的な視点で成長を支援できるか。

- 課題解決能力: チーム内で対立や問題が発生した際に、見て見ぬふりをするのではなく、真摯に向き合い、建設的な解決に導けるか。

特に近年は、働き方の多様化や価値観の変化に伴い、従来のトップダウン型のマネジメントだけでは組織は機能しなくなっています。メンバーとの対話を重視し、自律的な行動を促すコーチング型やサーバント型のリーダーシップが求められる場面も増えています。

面接では、「これまでのマネジメントで最も困難だった経験は?」といった質問を通じて、候補者がどのように人と向き合い、組織的な課題を乗り越えてきたかを確認します。部下の成功を自分の喜びとして語れるか、失敗を人のせいにせず組織の課題として捉えられるか、といった人間性が透けて見える部分であり、採用の可否を大きく左右するポイントです。

会社の文化に合うかどうかの見極め

スキルや実績が申し分なくても、最終的に採用に至らないケースは少なくありません。その最大の理由が、「カルチャーフィット」、つまり会社の文化や価値観との相性です。

企業文化とは、その企業が長年培ってきた独自の価値観、行動規範、意思決定のプロセスの総体です。例えば、

- スピード重視か、慎重・確実性重視か

- トップダウンでの意思決定か、ボトムアップでの合意形成か

- 個人プレーを尊重するか、チームワークを重んじるか

- 安定志向か、チャレンジ志向か

これらの文化に候補者の価値観や働き方が合わない場合、入社後に大きな摩擦が生じます。本人は能力を発揮できず、周囲も戸惑い、最悪の場合、早期離職につながってしまいます。これは、企業にとっても本人にとっても大きな損失です。

そのため、企業は面接の過程で、候補者の言動や受け答えの端々から、その価値観や仕事へのスタンスを探ります。「どのような環境で最もパフォーマンスを発揮できますか?」「仕事において最も大切にしていることは何ですか?」といった質問は、まさにカルチャーフィットを見極めるためのものです。

候補者側も、自分を偽って会社に合わせようとするのではなく、自身の価値観を正直に伝え、その上で企業文化との相性を冷静に見極める必要があります。企業のウェブサイトや採用ページに書かれている「理念」や「ビジョン」だけでなく、社員のインタビュー記事を読んだり、口コミサイトを参考にしたり、可能であればカジュアル面談などで現場の社員と話す機会を持つことも有効です。お互いの「素」の部分でマッチングすることが、入社後の成功の鍵を握っています。

管理職の転職で必須となる3種類のスキル

管理職に求められる能力は多岐にわたりますが、その中核を成すのが、米国の経営学者ロバート・カッツが提唱した「カッツ・モデル」における3つのスキルです。それは「テクニカルスキル」「ヒューマンスキル」「コンセプチュアルスキル」であり、役職の階層によって求められる比重は変わりますが、優れた管理職はこれらをバランス良く備えています。自身のスキルを棚卸しする上でも、このフレームワークは非常に有効です。

① テクニカルスキル(業務遂行能力)

テクニカルスキルとは、特定の業務を遂行するために必要な知識や技術のことを指します。いわゆる「専門性」であり、その職務における土台となる能力です。

- 具体例:

- 営業部長: 高度な交渉術、市場分析能力、営業戦略立案スキル

- 経理部長: 制度会計・管理会計の深い知識、税務、資金繰りのスキル

- IT開発部長: 特定のプログラミング言語やアーキテクチャ設計に関する深い知見、プロジェクトマネジメント手法(アジャイル、ウォーターフォールなど)の知識

- マーケティング部長: データ分析、SEO、広告運用、ブランディング戦略に関する専門知識

管理職はプレイヤーではない、と言われることもありますが、テクニカルスキルの重要性が薄れるわけではありません。むしろ、現場の業務内容を深く理解していなければ、部下に対して的確な指示やアドバイスを与えることはできず、戦略の実現性を見極めることも困難です。部下が技術的な壁にぶつかった時、専門的な観点から解決の糸口を示せる上司は、チームからの信頼を厚くします。

特に、課長クラスのロワーマネジメント層においては、このテクニカルスキルの比重が最も高くなります。現場のリーダーとして、自らも手を動かしながらチームを牽引する場面が多いためです。部長、本部長と役職が上がるにつれて、自らが直接業務を遂行する機会は減りますが、担当領域の技術動向や専門知識をアップデートし続ける努力は不可欠です。

転職市場においては、このテクニカルスキルが、まず最初に企業が注目するポイントです。「〇〇業界での経験」「△△という技術の知見」といった形で、募集要項に明確に記載されていることが多く、応募の前提条件となるケースも少なくありません。

② ヒューマンスキル(対人関係能力)

ヒューマンスキルとは、他者と良好な人間関係を築き、円滑なコミュニケーションを通じて目標を達成していく能力です。組織を動かす上で最も重要と言っても過言ではないスキルであり、あらゆる階層の管理職に等しく求められます。

ヒューマンスキルは、具体的に以下のような要素で構成されます。

- リーダーシップ: チームの目標とビジョンを明確に示し、メンバーを鼓舞し、同じ方向へ導く力。

- コミュニケーション能力: 相手の話を傾聴し、意図を正確に理解した上で、自分の考えを分かりやすく伝える力。プレゼンテーションやファシリテーションの能力も含まれます。

- コーチング・育成能力: 部下一人ひとりの強みや課題を見抜き、適切なフィードバックや機会を提供して成長を支援する力。

- 交渉力・調整力: 部門内外の利害関係者と交渉し、対立を調整して合意形成を図る力。

- モチベーション管理能力: チームの士気を高め、メンバーが意欲的に仕事に取り組めるような環境を作る力。

管理職の仕事は、突き詰めれば「人を通じて成果を出すこと」です。どれだけ優れたテクニカルスキルやコンセプチュアルスキルを持っていても、部下や関係者の協力が得られなければ、絵に描いた餅で終わってしまいます。信頼関係を基盤に、組織のエネルギーを最大限に引き出すことが、ヒューマンスキルの本質です。

このスキルは、役職の階層に関わらず常に重要ですが、特に課長や部長といったミドルマネジメント層においてその真価が問われます。経営層からの指示を現場に伝え、同時に現場の意見を経営層に吸い上げるという、組織の結節点としての役割を担うため、上下左右との円滑なコミュニケーションが不可欠だからです。

転職の面接においても、「部下を指導する際に心がけていることは?」「意見の対立するメンバーをどうまとめたか?」といった質問を通じて、候補者のヒューマンスキルが試されます。過去の具体的なエピソードを交えて、自身の対人関係における哲学やスタイルを語れるように準備しておくことが重要です。

③ コンセプチュアルスキル(概念化能力)

コンセプチュアルスキルとは、物事や事象を構造的・体系的に捉え、その本質を見抜く能力です。一見するとバラバラに見える情報や出来事の中から、共通のパターンや因果関係を見出し、複雑な問題をシンプルに整理し、将来の方向性を示すビジョンを構築する力とも言えます。日本語では「概念化能力」や「構想力」と訳されます。

コンセプチュアルスキルが発揮される場面は多岐にわたります。

- 問題発見・課題設定: 漠然とした組織の不調や市場の変化から、取り組むべき本質的な課題は何かを特定する。

- 戦略立案: 複雑に絡み合った情報(自社の強み・弱み、市場機会、競合の脅威など)を統合し、事業を成功に導くための新たな戦略を構想する。

- ビジョン構築: 会社の理念や事業環境を踏まえ、組織が進むべき未来の姿を描き、メンバーが共感できる言葉で示す。

- システム思考: ある事象を部分最適で捉えるのではなく、組織や社会という大きなシステム全体の中でどのように影響し合うかを理解する。

このスキルは、ロワーマネジメント層よりも、部長、事業部長、経営層といったトップマネジメントに近づくほど、その重要性が飛躍的に高まります。役職が上がるほど、扱う問題は複雑で曖昧、かつ不確実性が高くなるため、目先の事象に囚われず、大局的な視点から物事を判断する能力が不可欠になるからです。

転職市場において、特に経営幹部候補の採用では、このコンセプチュアルスキルが最も重視されると言っても過言ではありません。面接で「当社の事業が5年後も成長し続けるためには、何が必要だと思いますか?」といった抽象度の高い質問がなされるのは、まさに候補者のコンセプチュアルスキルを試すためです。過去の経験に固執せず、ゼロベースで物事を考え、独自の洞察に基づいた未来志向の提言ができるかが評価の分かれ目となります。

これら3つのスキルは独立しているわけではなく、相互に関連し合っています。テクニカルスキルがなければ具体的な課題解決はできず、ヒューマンスキルがなければ周囲を動かせず、コンセプチュアルスキルがなければ進むべき方向が定まりません。自身のキャリアを振り返り、どのスキルに強みを持ち、どのスキルを今後伸ばしていくべきかを考えることが、転職成功への第一歩となります。

管理職が転職するメリット・デメリット

管理職の転職は、キャリアにおける大きな転機です。成功すれば多くのメリットを享受できますが、一方でリスクや負担が伴うことも事実です。決断を下す前に、光と影の両面を冷静に比較検討することが、後悔のない選択につながります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 待遇面 | 年収アップが期待できる | 成果が出なければ現職以下の評価になるリスクも |

| 業務内容 | より大きな裁量権を持って仕事ができる | プレイヤーとしての業務から離れる可能性がある |

| 自己成長 | 新しい環境でスキルを磨ける | 短期間で成果を出すプレッシャーが大きい |

| 人間関係 | 新たな人脈を構築できる | 新しい組織文化や人間関係への適応が必要 |

管理職が転職するメリット

まずは、管理職が転職によって得られる主なメリットを見ていきましょう。これらは、多くの人が転職を決意する際の大きな動機となります。

年収アップが期待できる

管理職の転職における最も分かりやすく、魅力的なメリットの一つが年収アップです。企業が外部から管理職を招聘するのは、社内の人材では解決できない重要な経営課題を解決してほしいと期待しているからです。その期待の大きさが、高い報酬として提示される傾向にあります。

特に、以下のようなケースでは、大幅な年収アップが期待できます。

- 成長著しいベンチャー企業が、事業拡大を牽引する幹部候補を求める場合

- 大手企業が、DXやグローバル化など、新たな領域の専門家を求める場合

- 現職で正当な評価や報酬を得られていないと感じている場合

同じ会社で昇進を重ねていくよりも、転職によって役割や責任のレベルを一段階上げる方が、年収の上がり幅が大きいことは少なくありません。自分の市場価値を正しく評価してくれる企業に移ることで、自身の能力に見合った報酬を得られる可能性が高まります。

より大きな裁量権を持って仕事ができる

現職において、「もっとこうすれば事業は伸びるのに、会社の承認プロセスが煩雑で実行できない」「自分の部門の予算が限られていて、大胆な施策が打てない」といったジレンマを抱えている管理職は少なくないでしょう。

転職によって、より上位の役職に就いたり、意思決定のスピードが速い企業に移ったりすることで、より大きな裁行権を得られる可能性があります。自分のビジョンや戦略に基づき、予算や人材を動かしてスピーディーに事業を推進できるようになることは、仕事のやりがいや達成感に直結します。

特に、経営層との距離が近い中小企業やベンチャー企業では、一人の管理職が持つ影響力が大きく、自分の手で会社を動かしているというダイナミックな実感を得やすい環境です。これまで培ってきた経験やアイデアを存分に発揮したいと考える人にとって、これは大きな魅力となるでしょう。

新しい環境でスキルを磨ける

同じ組織に長くいると、仕事の進め方や価値観が固定化し、知らず知らずのうちに成長が鈍化してしまうことがあります。全く異なる業界や企業文化、事業フェーズの会社に身を置くことは、自身を強制的にアップデートし、新たなスキルを習得する絶好の機会となります。

例えば、

- 安定した大手企業から、変化の激しいスタートアップへ転職すれば、ゼロからイチを生み出す経験や、スピード感のある意思決定スキルが身につきます。

- 国内中心の企業から、グローバル企業へ転職すれば、多様な文化背景を持つメンバーとの協業を通じて、異文化理解力やグローバルな視点が養われます。

こうした新しい環境での挑戦は、自身のキャリアの幅を広げ、将来の可能性を大きく広げることにつながります。管理職としてさらに高みを目指す上で、多様な環境での成功体験は、何物にも代えがたい貴重な資産となるでしょう。

管理職が転職するデメリット

一方で、管理職の転職には相応のリスクや困難も伴います。これらのデメリットを事前に認識し、覚悟しておくことが重要です。

成果に対するプレッシャーが大きくなる

管理職、特に転職者は「即戦力」として採用されます。入社後すぐに成果を出すことを強く期待され、そのプレッシャーは現職の比ではありません。「新しい環境に慣れるまで」という猶予期間はほとんどないと考えた方が良いでしょう。

企業は高い報酬を支払ってあなたを採用しています。その投資を回収するためにも、短期間で目に見える成果を求めます。もし期待された成果を出せなければ、社内での評価は厳しくなり、立場が危うくなる可能性もゼロではありません。

このプレッシャーに打ち勝つためには、入社前に企業の課題や期待される役割を正確に把握し、入社後速やかにパフォーマンスを発揮するための「最初の100日プラン」などを自分なりに準備しておくといった、周到な準備と強い精神力が求められます。

プレイヤーとしての業務から離れる可能性がある

役職が上がるにつれて、マネジメントに費やす時間の割合が増え、自らが手を動かして実務を行う「プレイヤー」としての業務からは徐々に離れていく傾向があります。転職によって、より上位のマネジメント職に就いた場合、この傾向はさらに強まります。

現場の最前線で自分の専門性を発揮することにやりがいを感じている人にとっては、これが物足りなさにつながる可能性があります。また、現場の実務から長く離れることで、最新の技術や市場の動向に対する感覚が鈍り、自身のテクニカルスキルが陳腐化してしまうリスクも考えられます。

自身のキャリアにおいて、今後マネジメントとプレイングのどちらに軸足を置きたいのかを自問し、転職先での役割と自身の志向が合致しているかを見極めることが重要です。企業によっては、高度な専門性を発揮する専門職(スペシャリスト)としてのキャリアパスを用意している場合もあります。

管理職の転職を成功させる7つのステップ

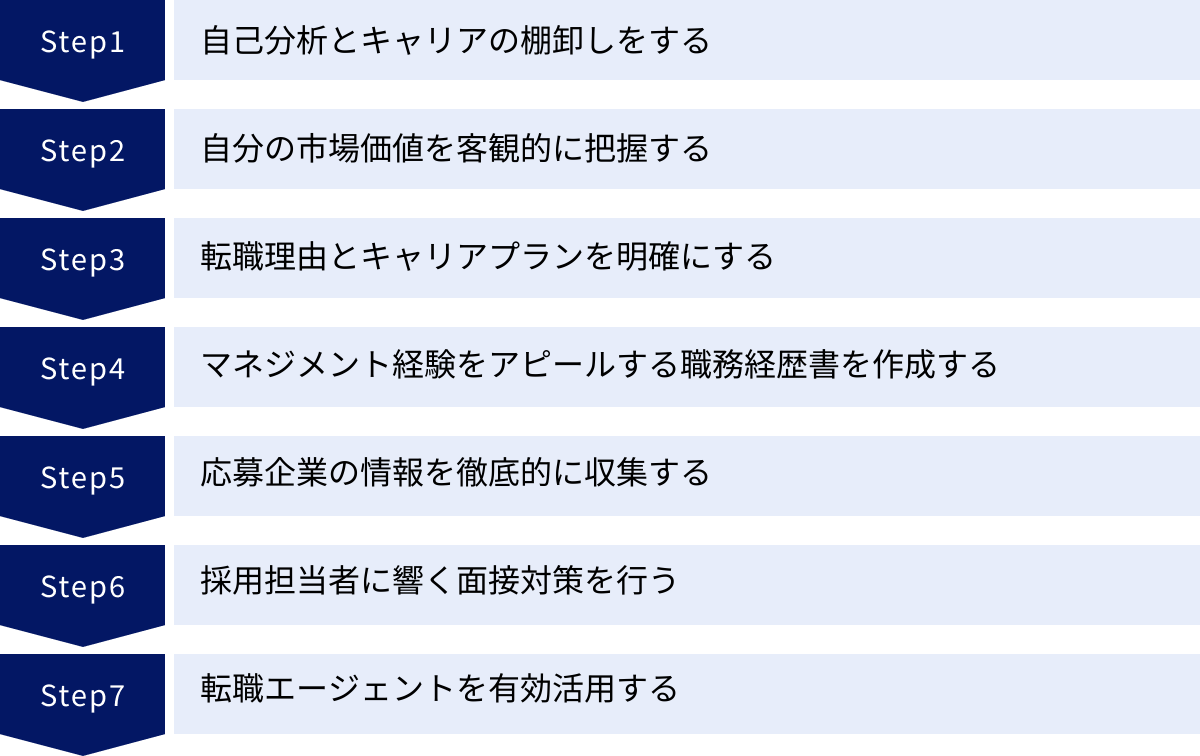

管理職の転職は、思いつきや勢いで進めるべきではありません。数少ないチャンスをものにするためには、戦略的かつ体系的なアプローチが不可欠です。ここでは、転職活動を成功に導くための具体的な7つのステップを解説します。このプロセスを着実に実行することが、理想のキャリア実現への近道となります。

① 自己分析とキャリアの棚卸しをする

転職活動の出発点は、「自分自身を深く知ること」です。これまでのキャリアを振り返り、自分の強み、弱み、価値観、そして実績を客観的に整理する「キャリアの棚卸し」を行います。

具体的には、以下の項目について書き出してみましょう。

- 経験業務: これまで担当してきた全ての業務内容と、その中での役割。

- 実績・成果: 各業務において、どのような目標に対し、どのような工夫をして、どのような成果(売上〇%増、コスト〇%削減、新規顧客〇件獲得など、可能な限り定量的に)を上げたか。

- マネジメント経験: マネジメントしたチームの人数、部下の役職、チームのミッション、部下育成や組織活性化のために取り組んだこと、そしてその結果。

- 保有スキル: テクニカルスキル、ヒューマンスキル、コンセプチュアルスキルに分類して、自分の得意なスキル、不足しているスキルを洗い出す。

- 価値観(Will): 仕事を通じて何を成し遂げたいか。どのような環境で働きたいか。何を大切にしたいか。

この作業を通じて、自分のキャリアの「軸」が明確になります。これは、後のステップである職務経歴書の作成や面接対策の土台となる、極めて重要なプロセスです。時間をかけて丁寧に行いましょう。

② 自分の市場価値を客観的に把握する

自己分析で整理した自分のスキルや経験が、転職市場でどの程度評価されるのか。「自分の市場価値」を客観的に把握することが、現実的な転職戦略を立てる上で不可欠です。

市場価値を把握するには、以下のような方法があります。

- 転職サイト・スカウトサービスに登録する: 匿名で職務経歴を登録しておくことで、どのような企業から、どのくらいの年収でスカウトが来るかを確認できます。これは、市場からのリアルな評価を知るための最も手軽な方法です。

- 転職エージェントと面談する: ハイクラス向けの転職エージェントに複数登録し、キャリアコンサルタントと面談します。プロの視点から、あなたの強みや市場価値、そして想定される年収レンジについて客観的なフィードバックをもらえます。

- 求人情報を分析する: 自分の経験やスキルに近い求人情報を探し、求められる要件や提示されている年収を調べることで、おおよその相場観を掴むことができます。

主観的な自己評価と、市場からの客観的な評価のギャップを認識することが重要です。もしギャップが大きい場合は、自己分析を再度見直したり、アピール方法を工夫したりといった調整が必要になります。

③ 転職理由とキャリアプランを明確にする

採用担当者が必ず問うのが、「なぜ転職するのか(転職理由)」と「転職して何を成し遂げたいのか(キャリアプラン)」です。ここの説得力が、合否を大きく左右します。

- 転職理由: 「給与が低い」「人間関係が悪い」といったネガティブな理由は、そのまま伝えると「不満があったらまた辞めるのでは」という印象を与えかねません。「現職では実現できない〇〇を、貴社でなら実現できると考えた」というように、ポジティブで前向きな理由に転換することが重要です。自己分析で明確になった自分の価値観(Will)と、現職の環境(Can’t)とのギャップを説明し、それが応募企業でなら埋められる(Can)というストーリーを構築します。

- キャリアプラン: 「5年後、10年後にどうなっていたいか」という長期的な視点での目標を語れるように準備します。重要なのは、そのキャリアプランが、応募企業の事業戦略や成長の方向性と一致していることです。自分の成長が、企業の成長にどう貢献できるのかを具体的に示すことで、「長期的に活躍してくれそうだ」という信頼感を与えることができます。

この二つが一貫したストーリーとして語れるよう、事前に深く考え、言語化しておく必要があります。

④ マネジメント経験をアピールする職務経歴書を作成する

職務経歴書は、あなたのプレゼンテーション資料です。特に管理職の場合は、単なる業務経歴の羅列ではなく、「マネジメント能力」と「実績の再現性」を効果的にアピールする戦略的な書類でなければなりません。

- サマリーを充実させる: 冒頭に、これまでのキャリアの要約と、自身の強み、得意領域を200〜300字程度で簡潔に記載します。採用担当者が最初に目にする部分であり、ここで興味を引けるかが重要です。

- マネジメント実績を具体的に: 担当部署、役職、在任期間、マネジメント人数、部下の構成などを明記した上で、「どのような組織課題に対し」「どのようなマネジメント手法(目標設定、1on1、チームビルディング施策など)を用い」「どのような成果(離職率低下、生産性向上、目標達成率など)に繋がったか」を具体的に記述します。

- 実績は数字で示す: 「売上を向上させた」ではなく、「〇〇の戦略を実行し、担当事業の売上を前年比120%(〇〇円→〇〇円)に拡大」のように、具体的な数字を用いて客観的な事実として示します。

職務経歴書は一度作って終わりではなく、応募する企業が求める人物像に合わせて、アピールするポイントを都度カスタマイズすることが成功の鍵です。

⑤ 応募企業の情報を徹底的に収集する

管理職の面接は、候補者と企業が対等な立場で互いを見極める「お見合い」のようなものです。企業のことを深く理解せずに臨むのは論外です。

以下の情報源を活用し、企業を徹底的にリサーチしましょう。

- 公式ウェブサイト: 事業内容、企業理念、沿革など基本的な情報を把握します。

- IR情報(投資家向け情報): 上場企業の場合、決算短信、有価証券報告書、中期経営計画などは必読です。企業の財務状況、事業戦略、経営課題が客観的なデータと共に記載されています。

- プレスリリース: 最近のニュースや新たな取り組みを把握し、企業が今何に注力しているのかを理解します。

- 経営者のインタビュー記事やSNS: 経営者の価値観や人柄、会社の目指す方向性など、生きた情報を得ることができます。

- 転職エージェントからの情報: 担当コンサルタントは、企業の内部事情や採用背景、求める人物像について、公開情報以上の深い情報を持っている場合があります。

これらの情報収集を通じて、「この企業が抱えているであろう課題は何か」「その課題に対して自分ならどう貢献できるか」という仮説を立てることが、次の面接対策に繋がります。

⑥ 採用担当者に響く面接対策を行う

面接は、書類だけでは伝わらないあなたの人間性、思考力、そして企業との相性(カルチャーフィット)を判断する場です。特に管理職の面接は、経営層が出てくることも多く、高度な対話能力が求められます。

- 想定問答集を作成する: 定番の質問(自己紹介、強み・弱み、転職理由、志望動機など)はもちろん、「マネジメント経験」「成功・失敗体験」「リーダーシップスタイル」など、管理職ならではの質問に対する回答を準備します。回答は丸暗記するのではなく、要点を押さえて自分の言葉で語れるようにしておきます。

- 逆質問を準備する: 面接の最後にある「何か質問はありますか」という時間は、あなたの意欲や企業理解度を示す絶好のチャンスです。調べればわかるような質問は避け、情報収集で立てた仮説を基に、「中期経営計画にある〇〇という戦略について、私が担当するであろう部門では、具体的にどのような役割が期待されますか?」といった、鋭い質問を準備しておきましょう。

- 模擬面接を行う: 転職エージェントの模擬面接サービスなどを活用し、第三者から客観的なフィードバックをもらうことで、自分では気づかない癖や改善点を修正できます。

⑦ 転職エージェントを有効活用する

管理職の転職において、転職エージェントは強力なパートナーとなり得ます。彼らを単なる「求人紹介屋」と捉えるのではなく、キャリア戦略の参謀として能動的に活用することが重要です。

- 非公開求人の紹介: 市場に出回らない優良な管理職求人の多くは、エージェントが保有しています。

- 客観的なキャリア相談: プロの視点から、あなたの市場価値やキャリアプランについてアドバイスをもらえます。

- 企業との連携: 応募書類の推薦状を書いてくれたり、面接で伝えきれなかった強みを企業に補足説明してくれたりします。

- 面接対策・条件交渉: 企業ごとの面接の傾向と対策を教えてくれるほか、自分では言いにくい年収などの条件交渉を代行してくれます。

複数のエージェントに登録し、その中から自分の業界に詳しく、信頼できると感じるコンサルタントをメインのパートナーとして選ぶのが良いでしょう。彼らと良好な関係を築くことが、転職成功の確率を大きく高めます。

職務経歴書と面接で実績をアピールする技術

管理職の転職活動において、職務経歴書と面接は自身の能力を企業に伝えるための二大ツールです。特に、抽象的になりがちな「マネジメント経験」や「実績」を、いかに具体的で説得力のある形で伝えられるかが、他の候補者との差別化に繋がり、採用担当者の心を動かす鍵となります。

職務経歴書でマネジメント経験を伝えるコツ

職務経歴書は、あなたが何をしてきたのかを伝える「事実の記録」であると同時に、あなたが何をもたらせるのかを予感させる「未来への提案書」でもあります。特にマネジメント経験については、以下の点を意識して記述することで、その価値を最大限に高めることができます。

役職と役割、マネジメント人数を明記する

まず、基本的な情報として、どの組織で、どのような役職に就き、具体的に何を担っていたのかを明確に記述する必要があります。これは、採用担当者があなたの経験のスケール感を把握するための入り口となります。

(悪い例)

〇〇株式会社(2018年4月〜2023年3月)

営業部 課長

これだけでは、どのような規模のチームを率いていたのか全く分かりません。

(良い例)

〇〇株式会社(2018年4月〜2023年3月)

営業本部 第1営業部 課長【役割】

新規顧客開拓をミッションとする法人営業チームの責任者。営業戦略の立案、予算管理、メンバーの目標設定と進捗管理、育成、大手顧客との商談、部門間の折衝などを担当。【マネジメント人数】

正社員10名(営業担当8名、アシスタント2名)

このように、部署名、役職、具体的な役割、そしてマネジメントした人数(可能であればメンバーの構成も)を具体的に記述することで、採用担当者はあなたの経験を具体的にイメージできるようになります。

実績は具体的な数字で示す

「成果はストーリーで語り、実績は数字で示す」のが鉄則です。抽象的な表現を避け、誰が読んでも客観的に評価できる「数字」という共通言語を使って実績を記述します。

(悪い例)

・チームの売上目標を達成し、事業の成長に貢献した。

・部下のモチベーションを高め、チームの雰囲気を良くした。

これでは、どの程度の貢献なのか、どのように雰囲気が良くなったのかが伝わりません。

(良い例)

【主要な実績】

・法人向けSaaS製品の売上目標を6期連続で達成(平均達成率115%)。担当チームの売上を3年間で1.5億円から2.8億円(前年比186%)に拡大。

・営業プロセスの標準化とSFA導入により、メンバー1人あたりの平均訪問件数を月15件から22件(約1.5倍)に向上させ、生産性を改善。

・部下との1on1ミーティングを週次で実施し、キャリア支援を強化した結果、チームの離職率を年間15%から3%に低減。

このように、売上、利益、コスト、シェア、件数、時間、離職率といった具体的な指標(KPI)を用いて成果を示すことで、あなたの貢献度が明確になり、説得力が飛躍的に高まります。実績を記述する際は、課題(Before)、自身の取り組み(Action)、そして結果(After)の構造を意識すると、より分かりやすくなります。

面接でよく聞かれる質問と回答のポイント

面接は、職務経歴書に書かれた内容の裏付けを取り、あなたの思考プロセスや人柄を深く理解するための場です。ここでは、管理職の面接で頻出する質問と、その回答のポイントを解説します。

あなたのマネジメント経験を教えてください

これは、あなたのマネジメントのスタイルや哲学を探るための、最も基本的かつ重要な質問です。単に「〇人の部下をまとめていました」と答えるだけでは不十分です。

【回答のポイント】

STARメソッド(Situation:状況、Task:課題、Action:行動、Result:結果)を用いて、具体的なエピソードを交えて語ることが効果的です。

- Situation(状況): どのようなチーム(人数、役割、雰囲気など)を率いていたか。

- Task(課題): そのチームが抱えていた課題は何か(例:目標未達が続いていた、メンバー間の連携が不足していた)。

- Action(行動): その課題を解決するために、あなたがマネージャーとして具体的に何をしたか(例:目標設定の方法を見直した、定期的な情報共有会を設けた、1on1で個別の課題をヒアリングした)。

- Result(結果): あなたの行動によって、チームや組織がどう変わったか。具体的な数字を交えて説明する(例:目標達成率が80%から110%に向上した、部門横断のプロジェクトが円滑に進むようになった)。

「私は、メンバー一人ひとりの強みを最大限に活かし、自律的な成長を促すことを重視しています。例えば、以前担当していたチームでは…」というように、まず自分のマネジメント哲学を簡潔に述べ、その後に具体的なエピソードを続けると、話が構造的になり、より伝わりやすくなります。

これまでの成功体験と失敗体験はなんですか

この質問の意図は、単に成功や失敗の事実を知ることではありません。成功から得た再現性のある勝ちパターンと、失敗から何を学び、次にどう活かしたかという「学習能力」や「人間的な誠実さ」を見ています。

【回答のポイント】

- 成功体験: 自慢話に終始するのではなく、成功の要因を客観的に分析し、その経験から得た学びやノウハウが、応募企業でどのように活かせるのかをセットで語ります。「この成功体験で培った〇〇という手法は、貴社の△△という課題解決にも貢献できると考えています」と繋げることで、入社後の活躍イメージを持たせることができます。

- 失敗体験: 失敗を正直に認める誠実さが重要です。他責にしたり、言い訳をしたりするのは厳禁です。「自分の判断ミスで…」「自分の準備不足が原因で…」と、原因が自分にあることを認めた上で、その失敗から何を学んだのか、そしてその学びを次にどのように活かして成功に繋げたのかまでを語ることが不可欠です。「この失敗を通じて、〇〇の重要性を痛感し、それ以降は△△を徹底することで、同様のミスを防いでいます」というように、成長の糧にしたことをアピールします。

あなたのリーダーシップスタイルを教えてください

リーダーシップには、強力なカリスマで牽引する「ビジョン型」、メンバーに寄り添い支援する「サーバント型」、民主的に意思決定する「民主型」、率先垂範する「ペースセッター型」など、様々なスタイルがあります。

【回答のポイント】

「私のスタイルは〇〇です」と一つに断定するのではなく、「基本的には〇〇なスタイルを心がけていますが、状況や相手に応じて柔軟に使い分けるようにしています」と答えるのが賢明です。現代の複雑な組織環境では、唯一絶対のリーダーシップスタイルは存在せず、状況対応能力(コンティンジェンシー理論)が求められるからです。

例えば、「チームの方向性が定まっていない初期段階では、私が明確なビジョンを示す『ビジョン型』のリーダーシップを発揮しますが、軌道に乗った後は、メンバーの自律性を尊重する『コーチング型』に切り替え、個々の成長を支援します」というように、具体的な状況と、それに対応するリーダーシップスタイルをセットで説明すると、あなたの引き出しの多さと柔軟性を示すことができます。

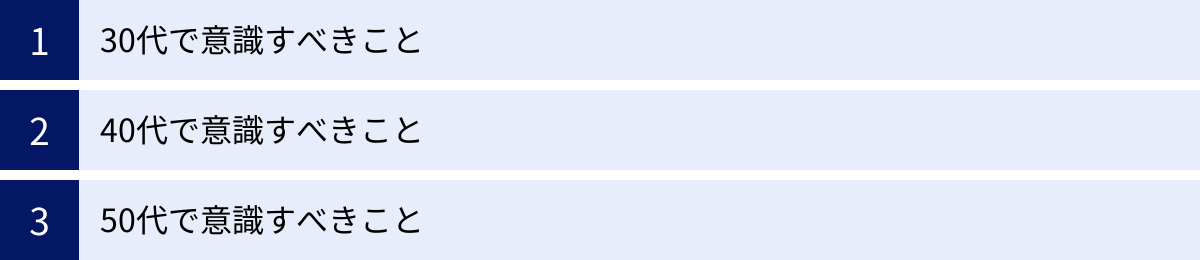

【年代別】管理職転職の攻略ポイント

管理職の転職は、年代によって求められる役割やアピールすべきポイントが異なります。自身のキャリアステージを正しく認識し、年代に合った戦略を立てることが、転職成功の確率を高めます。ここでは、30代、40代、50代それぞれの攻略ポイントを解説します。

30代で意識すべきこと

30代の管理職転職は、「実績とポテンシャルの両輪」で評価されるのが特徴です。多くの場合、初めての管理職(課長クラス)への転職か、小規模チームのマネージャーからより大きな組織のマネージャーへのステップアップを目指すケースが中心となります。

【攻略ポイント】

- プレイヤーとしての高い専門性を示す:

30代では、まだマネジメント経験が浅い、あるいは初めてというケースも少なくありません。そのため、まずはプレイヤーとして一線級の実績や専門性を持っていることが大前提となります。チームを率いる上で、その領域の第一人者であることが、部下からの信頼を得るための強力な武器になります。職務経歴書では、自身の専門性を裏付ける具体的なプロジェクト実績や成果を詳細に記述しましょう。 - マネジメントへの意欲とポテンシャルをアピールする:

管理職経験がなくても、リーダー経験はアピールできます。「プロジェクトリーダーとして、〇人のメンバーをまとめ、△△を達成した」「後輩指導に力を入れ、彼/彼女が部署の新人賞を受賞するまでに成長させた」など、人を巻き込み、育て、成果を出した経験を具体的に語ることで、マネジメントの素養があることを示せます。「プレイングマネージャー」として、自らも成果を出しながらチームを牽引できる人材であることをアピールするのが有効です。 - 学習意欲と柔軟性を強調する:

30代はまだキャリアの途上であり、吸収力や環境への適応力が期待されます。新しい会社のやり方や文化を素直に受け入れ、学び続ける姿勢を示すことが重要です。「現職のやり方に固執せず、貴社の文化を学びながら、自分の経験を融合させて貢献したい」といった謙虚かつ意欲的なスタンスが好印象を与えます。完成された管理職ではなく、会社と共に成長していける将来性をアピールしましょう。

40代で意識すべきこと

40代の管理職転職は、キャリアの円熟期に入り、「確かな実績と組織を動かす力」が問われます。課長クラスから部長クラスへ、あるいは事業責任者といった、より経営に近いポジションへの転職が視野に入ってきます。ポテンシャル採用の余地は少なくなり、即戦力として確実な成果が求められる年代です。

【攻略ポイント】

- 再現性のあるマネジメント実績を語る:

「〇〇人規模の組織をマネジメントし、△△という組織課題を解決した結果、□□という事業成果に繋げた」というように、マネジメント行動と事業成果の因果関係を明確に説明できることが必須です。単なる人の管理ではなく、組織の仕組みを作り、機能させ、事業を成長させた実績が求められます。成功体験だけでなく、困難な状況をどう乗り越えたかといった修羅場経験も、あなたのマネジメント能力の深みを示す上で重要になります。 - 経営視点での課題解決能力を示す:

担当部門の最適化だけでなく、全社的な視点から物事を考えられることをアピールする必要があります。面接に臨む際は、応募企業のIR情報や中期経営計画を読み込み、経営課題に対する自分なりの仮説と解決策を用意しておくべきです。「貴社の〇〇という課題に対し、私の△△の経験を活かせば、□□という貢献ができると考えます」といった、具体的な提言ができると、単なる管理職候補ではなく、経営のパートナー候補として評価されます。 - 人脈やネットワークをアピールする:

40代にもなると、業界内での人脈やネットワークも重要な資産となります。もちろん、それをことさらにひけらかすのは品がありませんが、「〇〇業界のキーパーソンとの繋がりを活かして、新規の協業先を開拓できる可能性がある」といった形で、自身の持つ人的ネットワークが企業の事業拡大にどう貢献できるかをさりげなく示せると、他の候補者との差別化に繋がります。

50代で意識すべきこと

50代の管理職転職は、キャリアの集大成として、「豊富な経験と知見による組織への貢献」がテーマとなります。事業部長や役員クラスといった経営幹部としての採用、あるいは特定のミッションを遂行する専門家、顧問といった役割も増えてきます。年収や役職といった条件だけでなく、「自身の経験をいかに次世代に継承し、会社に貢献できるか」という視点が重要になります。

【攻略ポイント】

- 「経験のパッケージ化」と「抽象化能力」:

これまでの数十年にわたるキャリアで得た膨大な経験を、単に時系列で語るだけでは伝わりません。自身の経験の中から、応募企業が抱える課題解決に直結するエッセンスを抽出し、「〇〇という状況においては、△△というアプローチが有効である」といった形で、普遍的なノウハウとして提示できる能力が求められます。これは、物事の本質を見抜くコンセプチュアルスキルの高さを示すことにも繋がります。 - 育成・後継者指名の実績を強調する:

50代の管理職には、自身の後継者や次世代のリーダーを育成し、組織のサステナビリティ(持続可能性)に貢献することが強く期待されます。「自分が退いた後も、組織が成長し続ける仕組みを作った」「〇人の部下を管理職に昇進させた」といった、人材育成や組織開発における具体的な実績は、非常に高く評価されます。組織のレガシーを築ける人材であることをアピールしましょう。 - 柔軟性と謙虚さを持つ:

豊富な経験は強みである一方、過去の成功体験に固執し、新しい環境に馴染めない「扱いにくい人材」と見なされるリスクも伴います。年下の役員や上司の下で働く可能性も十分にあります。プライドは持ちつつも、新しい組織の文化やルールを尊重する謙虚な姿勢と、変化に対応する柔軟性を示すことが、採用の鍵を握ります。「これまでの経験を活かしつつも、ゼロベースで貴社に貢献したい」という真摯な態度が重要です。年収やポジションに固執しすぎず、やりがいや貢献意欲を前面に出すことも有効な戦略となります。

管理職・ハイクラス向けのおすすめ転職サービス4選

管理職やハイクラス層の転職活動は、一般の転職とは異なり、非公開求人が大半を占めます。そのため、質の高い非公開求人を保有し、専門性の高いサポートを提供してくれる転職サービスの活用が成功の鍵となります。ここでは、多くの管理職に支持されている代表的な4つのサービスを紹介します。

| サービス名 | 特徴 | 主な強み | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| ビズリーチ | 国内最大級のハイクラス向けスカウト型転職サイト | 経営幹部・管理職求人が豊富。優良企業やヘッドハンターから直接スカウトが届く。 | 自分の市場価値を確かめたい人、幅広い選択肢の中からじっくり選びたい人 |

| リクルートダイレクトスカウト | リクルートが運営するハイクラス向けスカウトサービス | 年収800万円以上の求人が多数。ハイクラスに特化したヘッドハンターがサポート。 | 高年収の求人を探している人、キャリアアップを明確に目指している人 |

| JACリクルートメント | 外資系・グローバル企業に強みを持つ転職エージェント | 管理職・専門職の紹介に特化。各業界に精通したコンサルタントによる手厚いサポート。 | 外資系企業や日系グローバル企業への転職を考えている人、専門性を活かしたい人 |

| パソナキャリア | 丁寧なサポートが評判の転職エージェント | ハイクラス専門チームが存在。親身なカウンセリングと高いマッチング精度。 | 初めての管理職転職で不安な人、丁寧なサポートを受けながら進めたい人 |

① ビズリーチ

ビズリーチは、管理職や専門職、次世代リーダーなどのハイクラス人材に特化した、日本最大級のスカウト型転職サイトです。職務経歴書を登録すると、それを閲覧した国内外の優良企業や、厳選されたヘッドハンターから直接スカウトが届く仕組みが最大の特徴です。

【特徴とメリット】

- 質の高い求人: 経営幹部、事業部長、管理職クラスの求人が豊富に揃っており、年収1,000万円以上の求人も多数掲載されています。(参照:ビズリーチ公式サイト)

- 市場価値の可視化: どのような企業やヘッドハンターから、どのような内容のスカウトが届くかによって、自身の市場価値を客観的に測ることができます。

- 効率的な転職活動: 待っているだけで選択肢が向こうからやってくるため、多忙な管理職でも効率的に情報収集が可能です。

- ヘッドハンターとの出会い: 業界の深い知見を持つ優秀なヘッドハンターと繋がることで、自分では見つけられないような非公開求人に出会える可能性があります。

有料プラン(プレミアムステージ)に登録することで、全てのスカウトの閲覧・返信や、公募求人への応募が可能になります。まずは無料プランで登録し、届くスカウトの質や量を見てから有料プランへの移行を検討するのがおすすめです。

② リクルートダイレクトスカウト

リクルートダイレクトスカウトは、人材業界最大手のリクルートが運営する、ハイクラス向けのスカウト型転職サービスです。旧キャリアカーバーが2021年にサービス名を変更し、より使いやすく進化しました。

【特徴とメリット】

- 高年収求人に特化: サイト上では「年収800万円〜2,000万円の求人が多数」と謳われており、ハイクラス層をメインターゲットにしていることが明確です。(参照:リクルートダイレクトスカウト公式サイト)

- 厳選されたヘッドハンター: 審査を通過した約4,300名以上(2022年6月時点)のヘッドハンターが登録しており、求職者は相性の良いヘッドハンターを自ら選ぶこともできます。

- 完全無料: 求職者は全ての機能を無料で利用できるため、気軽に登録して情報収集を始められます。

ビズリーチと同様にスカウト型が基本ですが、より高年収帯の求人にフォーカスしているのが特徴です。ビズリーチと併用して登録し、届くスカウトの傾向を比較することで、より多角的に自身の市場価値を把握することができます。

③ JACリクルートメント

JACリクルートメントは、管理職・専門職の転職支援に特化した、歴史と実績のある転職エージェントです。特に外資系企業や日系企業のグローバルポジションに圧倒的な強みを持ちます。

【特徴とメリット】

- コンサルタントの専門性: 各業界・職種に精通したコンサルタントが、求職者と企業の双方を担当する「両面型」のスタイルを取っています。これにより、企業の内部事情や求める人物像を深く理解した上で、精度の高いマッチングを実現します。

- 外資系・グローバル求人が豊富: ロンドン発祥のエージェントであり、世界11カ国のグローバルネットワークを活かした質の高い求人が魅力です。英文レジュメの添削や英語面接対策など、グローバル転職ならではのサポートも充実しています。(参照:JACリクルートメント公式サイト)

- ミドル・ハイクラスに特化: 30代〜50代のミドル・ハイクラス層の転職支援を得意としており、年収600万円以上の方をメインターゲットとしています。

スカウト型ではなく、コンサルタントが介在するエージェント型のため、手厚いサポートを受けたい方、特に語学力を活かしてグローバルなキャリアを築きたい管理職におすすめです。

④ パソナキャリア

パソナキャリアは、顧客満足度の高さで定評のある総合型転職エージェントですが、ハイクラス層に特化した専門チームを擁しています。「パソナキャリア ハイクラス」として、年収800万円以上を目指す層への手厚いサポートを提供しています。

【特徴とメリット】

- 親身で丁寧なサポート: 「親身なカウンセリング」を強みとしており、求職者一人ひとりの価値観やキャリアプランに寄り添ったサポートが評判です。初めて管理職の転職活動をする方でも安心して相談できます。

- 幅広い業界・職種をカバー: 総合型エージェントならではの強みとして、IT、メーカー、金融、メディカルなど、幅広い業界の管理職求人を保有しています。

- 高いマッチング精度: 丁寧なヒアリングを通じて、スキルや経験だけでなく、企業文化との相性(カルチャーフィット)まで考慮した求人を紹介してくれます。入社後の定着率の高さも特徴の一つです。(参照:パソナキャリア公式サイト)

大手のエージェントでありながら、一人ひとりに向き合う丁寧な姿勢が魅力です。自分の強みやキャリアの方向性をじっくり相談しながら転職活動を進めたい方に最適なサービスと言えるでしょう。

管理職の転職に関するよくある質問

管理職の転職は、多くの人にとって未知の領域です。ここでは、転職を検討する際に多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

管理職が未経験でも転職は可能ですか?

結論から言うと、管理職の経験が全くない状態で、いきなり他社の管理職ポジションに転職するのは極めて難しいのが現実です。企業が外部から管理職を採用する際は、即戦力として組織を率い、成果を出すことを期待しているため、マネジメント経験が必須条件となることがほとんどです。

しかし、可能性がゼロというわけではありません。以下の様なケースでは、管理職未経験でもチャンスがあります。

- 「管理職候補」としての採用:

現時点では一般社員(あるいは専門職)として入社し、数ヶ月〜1年程度の期間で実績を上げた上で、管理職に登用されるという「管理職候補」としての採用枠です。特に、第二新卒や30代前半で、高い専門性とリーダーシップのポテンシャルを示せる場合に可能性があります。 - リーダー経験やそれに準ずる経験をアピールする:

役職としては管理職でなくても、「プロジェクトリーダーとしてメンバーを率いた経験」「後輩の指導・育成経験」「部署横断のタスクフォースで中心的な役割を担った経験」など、実質的にマネジメントに近い業務を経験している場合は、その実績を具体的にアピールすることで評価される可能性があります。 - 急成長中のベンチャー企業を狙う:

組織拡大が急務であるベンチャー企業などでは、ポストの増加に社内の人材育成が追いついていない場合があります。このような企業では、高い専門性や事業推進力を持つ人材を、ポテンシャルを評価して管理職として採用するケースがあります。

いずれにせよ、まずは現職でリーダー経験を積んだり、小規模でもチームをまとめる役割を担ったりして、マネジメントに近い実績を作っておくことが、将来的な管理職転職への近道となります。

年収交渉はどのように進めるべきですか?

年収交渉は、管理職の転職において非常に重要かつデリケートなプロセスです。進め方を間違えると、入社前から企業との関係性が悪化したり、本来得られるはずだった条件を逃したりする可能性があります。

【年収交渉を成功させるためのポイント】

- タイミングが最も重要:

年収交渉に最適なタイミングは、「内定の通知を受けた後、内定承諾をする前」です。企業側はあなたを採用したいという意思を明確に示しており、交渉のテーブルにつきやすい状況です。面接の段階で希望年収を伝えることはありますが、具体的な交渉は内定後に行うのが基本です。 - 転職エージェントを介して行う:

直接企業と交渉すると、感情的なしこりを残すリスクがあります。転職エージェントを利用している場合は、必ずコンサルタントを介して交渉を進めましょう。彼らは交渉のプロであり、企業の給与水準や過去の交渉事例を熟知しています。客観的な立場で、あなたの希望と企業の提示額の落としどころを探ってくれます。 - 希望額の根拠を明確にする:

ただ単に「もっと上げてほしい」と要求するのではなく、「なぜその金額が妥当なのか」という客観的な根拠を示すことが重要です。- 現在の年収: 最低限の基準となります。

- 市場価値: 同じようなスキル・経験を持つ人材の年収相場。

- 企業の業績への貢献見込み: 自分のスキルが入社後にもたらすであろう利益。

- 他社の選考状況: もし他社からも好条件のオファーが出ている場合は、交渉材料になります。

- 希望額は幅を持たせて伝える:

「〇〇円でなければ入社しません」と断定的に伝えるのではなく、「〇〇円を希望しますが、最終的には△△円〜〇〇円の範囲で検討させていただけますと幸いです」というように、ある程度の幅を持たせて柔軟な姿勢を示すことが、交渉を円滑に進めるコツです。

年収は、あなたの市場価値を測る一つの指標です。自身の価値を安売りする必要はありませんが、企業の給与テーブルや文化を無視した過度な要求は禁物です。客観的な根拠に基づき、プロフェッショナルな態度で臨むことが、お互いが納得できる結果に繋がります。

まとめ

管理職の転職は、一般の転職とは一線を画す、高度な戦略性が求められるキャリアの転機です。求人ポストの数こそ限られますが、企業の経営課題と自身のスキル・経験が合致した時、その先には年収アップや大きな裁量権といった、計り知れないほどの可能性が広がっています。

本記事で解説してきたように、管理職の転職を成功させるためには、付け焼き刃のテクニックだけでは通用しません。

まず、転職市場のリアルな動向と、企業が採用の裏側で本当に求めている「実績の再現性」や「経営視点」を深く理解することが出発点となります。その上で、カッツ・モデルで示される「テクニカル」「ヒューマン」「コンセプチュアル」という3つのスキルを軸に、自身のキャリアを客観的に棚卸しする必要があります。

そして、その自己分析を基に、「なぜ転職するのか」「転職して何を成し遂げたいのか」という一貫したストーリーを構築し、それを職務経歴書や面接という場で、具体的かつ説得力のある言葉で表現する技術が不可欠です。実績は必ず数字で示し、マネジメント経験は具体的なエピソードで語る。この徹底した準備が、他の候補者との差別化を生み出します。

30代のポテンシャル、40代の実績、50代の知見と、年代ごとに求められる役割は変化します。自身のキャリアステージを正しく認識し、適切な戦略を描くことが重要です。また、ビズリーチやJACリクルートメントといったハイクラス向け転職サービスを賢く活用し、非公開求人へのアクセスルートを確保することも忘れてはなりません。

管理職の転職は、決して簡単な道のりではありません。しかし、それは同時に、これまでのキャリアで培ってきた全てを懸けて、自らの価値を市場に問い、新たな挑戦のステージを勝ち取るための、エキサイティングなプロセスでもあります。この記事が、あなたの次なる一歩を力強く後押しする一助となれば幸いです。