「大手企業で安定したキャリアを築きたい」「スケールの大きな仕事に挑戦したい」——多くのビジネスパーソンが一度は抱くであろう大手企業への憧れ。しかし、その一方で「大手への転職は狭き門」「自分には無理だろう」といった諦めの声が聞こえてくるのも事実です。

高い給与水準、充実した福利厚生、社会的な信用の高さなど、魅力的な要素が多い大手企業ですが、その人気ゆえに競争が激しく、転職の難易度が高いことは間違いありません。しかし、「難しい」と「不可能」は同義ではありません。 大手企業が求める人材像を正確に理解し、適切な準備と戦略をもって臨めば、転職を成功させる道は必ず開けます。

この記事では、大手企業への転職を検討している方々に向けて、そもそも「大手企業」とは何を指すのかという基本的な定義から、転職のメリット・デメリット、転職が難しいとされる具体的な理由、そして、その高い壁を乗り越えて成功を掴むための具体的なポイントまで、網羅的に解説します。

大手企業への転職は、あなたのキャリアにおける大きなターニングポイントとなる可能性があります。本記事が、その挑戦に向けた確かな一歩を踏み出すための羅針盤となれば幸いです。

目次

大手企業とは?

転職市場で頻繁に耳にする「大手企業」という言葉ですが、その意味するところは人によって微妙に異なる場合があります。ここでは、まず「大手企業」の定義を明確にし、一般的な「中小企業」との違いを比較しながら、その実像に迫ります。

大手企業の明確な定義

実は、法律上で「大手企業」という言葉の明確な定義は存在しません。 一般的には、企業の規模や知名度、社会的影響力などから総合的に判断され、慣習的に使われている言葉です。

一方で、法律(中小企業基本法)では「中小企業」の定義が明確に定められています。この定義に当てはまらない企業が、一般的に「大企業(大手企業)」と見なされます。中小企業の定義は「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する従業員の数」の2つの基準で、業種ごとに定められています。

| 業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |

|---|---|---|

| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |

| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |

(参照:中小企業庁ウェブサイト)

この表の基準のいずれか一方でも上回る企業が「大企業」に分類されます。 例えば、製造業であれば、従業員数が200人でも資本金が4億円であれば大企業ですし、資本金が1億円でも従業員数が400人であれば大企業となります。

ただし、転職市場における「大手企業」という言葉は、この法律上の定義以上に、以下のような要素を含むニュアンスで使われることが一般的です。

- 知名度・ブランド力: テレビCMや広告などで広く知られており、一般消費者からの認知度が高い企業。

- 上場区分: 東京証券取引所のプライム市場に上場している企業。

- 業界内でのシェア: 特定の業界でトップクラスのシェアを誇るリーディングカンパニー。

- 連結売上高や従業員数: 単体ではなく、グループ全体での売上高が数千億円〜数兆円規模、従業員数が数千人〜数万人規模の企業。

このように、法的な定義と社会的なイメージが組み合わさって「大手企業」という概念は形成されています。転職活動においては、単に「大企業」という枠組みだけでなく、自分がなぜ大手企業で働きたいのか、その企業のどのような点に魅力を感じているのかを具体的に言語化することが重要です。

中小企業との違い

大手企業と中小企業の違いは、単に規模だけではありません。働き方、キャリアパス、企業文化など、様々な側面で異なる特徴を持っています。どちらが良い・悪いという話ではなく、それぞれの特性を理解し、自身の価値観やキャリアプランに合った環境を選ぶことが肝要です。

ここでは、両者の主な違いを比較表で整理し、それぞれの項目について詳しく解説します。

| 比較項目 | 大手企業 | 中小企業 |

|---|---|---|

| 経営の安定性 | 高い傾向(事業多角化、豊富な資金力) | 変動しやすい(特定事業への依存度が高い) |

| 給与・福利厚生 | 高水準で充実している傾向 | 企業による差が大きい |

| 業務範囲 | 細分化・専門化(スペシャリスト志向) | 広く多岐にわたる(ゼネラリスト志向) |

| 裁量権 | 小さい傾向(マニュアル・前例重視) | 大きい傾向(個人の判断で進めやすい) |

| 意思決定スピード | 遅い傾向(承認プロセスが複雑) | 速い傾向(トップダウンで迅速) |

| キャリアパス | 多様(ジョブローテーション、社内公募など) | 限定的だが、経営層に近いポジションを目指せる |

| 研修制度 | 体系的で充実している | OJTが中心、外部研修を活用 |

| 社会的信用度 | 高い | 企業規模や実績に依存 |

経営の安定性と将来性

大手企業は、複数の事業を展開する多角化経営を行っていることが多く、一つの事業が不振に陥っても他の事業でカバーできるため、経営基盤が安定している傾向にあります。 豊富な内部留保や資金調達力も、不測の事態に対する耐性を高めています。

一方、中小企業は特定の事業や分野に特化しているケースが多く、その市場が好調なときは急成長を遂げる可能性がありますが、市場環境の変化や技術革新の影響を受けやすく、経営の変動性は大手企業に比べて高くなる傾向があります。

業務範囲と裁量権

大手企業では、業務が高度に細分化・専門化されています。例えば、マーケティング部門の中でも「Web広告担当」「SNS担当」「イベント担当」と役割が明確に分かれており、特定の分野で深い専門性を追求できる環境です。その反面、業務範囲が限定的であるため、事業の全体像が見えにくかったり、自分の担当領域外のことに関与しにくかったりします。裁量権も、確立された社内ルールや前例に則って業務を進めることが多く、個人の判断で動かせる範囲は比較的小さい傾向にあります。

対照的に、中小企業では一人の社員が複数の役割を担うことが多く、営業、マーケティング、企画、総務まで幅広く担当するケースも珍しくありません。若いうちから幅広い業務を経験し、事業全体を見渡す視点を養えるのが魅力です。個人の裁量で仕事を進める機会も多く、自分のアイデアを形にしやすい環境と言えます。

意思決定スピードと組織文化

大手企業は、組織の階層が多く、一つの決定を下すのに多くの部署や役職者の承認(稟議)が必要となるため、意思決定のスピードは比較的遅くなるのが一般的です。慎重な判断が求められる反面、市場の急な変化への対応が後手に回ることもあります。

中小企業、特に経営者との距離が近い企業では、トップダウンで物事がスピーディに決まります。新しいアイデアもすぐに経営層に提案でき、承認されれば即座に実行に移せるフットワークの軽さが強みです。

キャリアパスと研修制度

大手企業は、体系的な研修制度(新入社員研修、階層別研修、スキルアップ研修など)が充実しており、計画的に人材を育成する仕組みが整っています。また、ジョブローテーション制度や社内公募制度を利用して、様々な部署や職種を経験したり、海外赴任に挑戦したりと、多様なキャリアパスを描くことが可能です。

中小企業では、大手ほど整備された研修制度がない場合が多く、OJT(On-the-Job Training)を通じて実践的に仕事を覚えるのが基本です。キャリアパスは大手ほど多様ではありませんが、実力次第で早期に管理職や経営幹部へと昇進できる可能性を秘めています。

これらの違いを理解した上で、大手企業への転職を目指すことは、自身のキャリアにとってどのような意味を持つのかを深く考えることが、成功への第一歩となるでしょう。

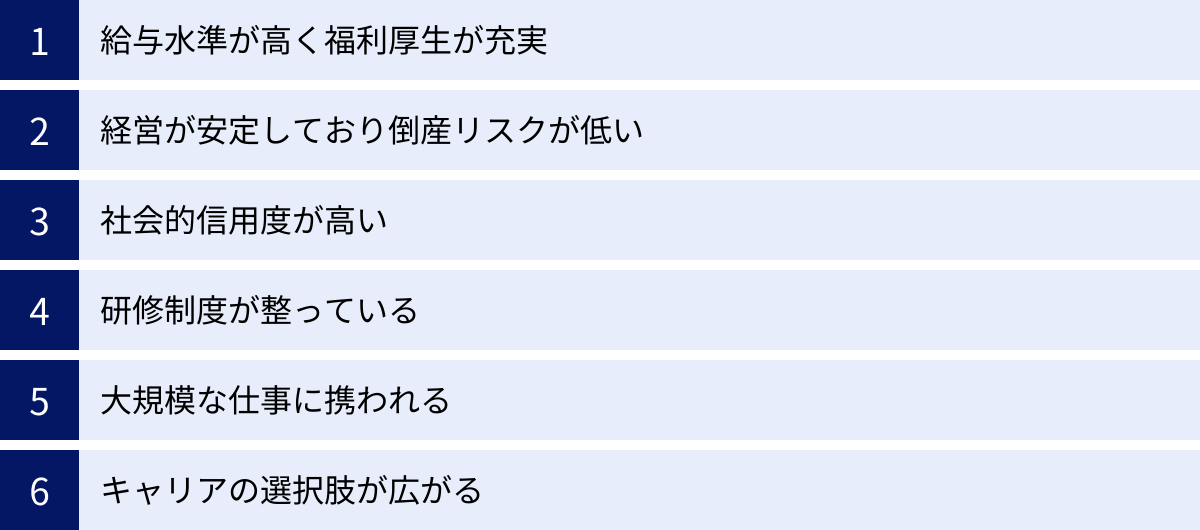

大手企業へ転職するメリット

大手企業への転職は、多くのビジネスパーソンにとって魅力的な選択肢です。その理由は、単に「会社の規模が大きい」という漠然としたイメージだけではありません。ここでは、大手企業で働くことによって得られる具体的なメリットを6つの側面に分けて詳しく解説します。

給与水準が高く福利厚生が充実している

大手企業への転職を考える上で、最も分かりやすく魅力的なメリットの一つが、経済的な安定性の高さです。

高い給与水準

一般的に、大手企業は中小企業に比べて給与水準が高い傾向にあります。国税庁が発表している「民間給与実態統計調査」を見ると、企業規模別の平均給与には明確な差があります。例えば、令和4年分の調査では、資本金10億円以上の株式会社の平均給与は649万円であるのに対し、資本金2,000万円未満の株式会社では403万円となっており、その差は歴然です。(参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」)

毎月の給与だけでなく、業績に連動しつつも比較的安定して支給される賞与(ボーナス)や、明確な評価制度に基づいた昇給テーブルも、長期的な収入の見通しを立てやすくする要因です。

充実した福利厚生

大手企業は、法律で定められた福利厚生(法定福利)に加えて、企業独自の法定外福利が非常に充実している点も大きな魅力です。これらの制度は、社員の生活を物心両面で支え、働きやすさを向上させることを目的としています。

具体的な例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 住宅関連: 家賃補助、住宅手当、社員寮・社宅の提供、提携不動産業者の割引、住宅ローン利子補給制度など。特に家賃補助や社宅は、可処分所得を大きく増やす効果があります。

- 家族・育児支援: 家族手当、配偶者手当、出産祝い金、育児休業制度(法定以上の日数や有給化)、時短勤務制度、企業内保育所の設置、ベビーシッター利用補助など。ライフステージの変化に対応しやすい環境が整っています。

- 健康・医療: 人間ドックの費用補助、インフルエンザ予防接種の費用負担、産業医やカウンセラーによるメンタルヘルスサポート、スポーツジムの法人契約など。

- 自己啓発・スキルアップ: 資格取得支援制度(受験料や報奨金)、外部研修やセミナーの参加費用補助、語学学習支援、e-ラーニングの無料提供など。

- その他: 退職金制度、企業年金(確定拠出年金など)、財形貯蓄制度、社員持株会、保養所やリゾート施設の割引利用、社員食堂、カフェテリアプラン(付与されたポイント内で好きな福利厚生を選べる制度)など。

これらの福利厚生は、直接的な給与以上に生活の質を向上させるインパクトがあり、大手企業ならではの大きなメリットと言えるでしょう。

経営が安定しており倒産リスクが低い

長期的なキャリアを考えたとき、企業の安定性は非常に重要な要素です。大手企業は、その強固な経営基盤により、倒産リスクが極めて低いというメリットがあります。

この安定性は、主に以下の要因によって支えられています。

- 事業の多角化: 多くの大手企業は、単一の事業に依存せず、複数の異なる事業分野に進出しています。これにより、特定の市場が悪化しても、他の好調な事業が会社全体の収益を支える「リスク分散」が可能になります。

- 豊富な内部留保と資金力: 長年の事業活動によって蓄積された潤沢な自己資本(内部留-保)は、経済危機や突発的なトラブルが発生した際の体力となります。また、社会的信用の高さから金融機関からの融資も受けやすく、大規模な投資や研究開発を継続的に行うことができます。

- 強固なブランド力: 長年かけて築き上げたブランドイメージは、顧客からの信頼に繋がり、安定した収益を生み出します。価格競争に巻き込まれにくく、高い利益率を維持しやすいのも強みです。

実際に、企業の倒産状況に関する調査データを見ても、企業規模が小さいほど倒産率が高い傾向が見られます。安心して長く働き続けたい、腰を据えて専門性を高めたいと考える人にとって、経営の安定性は大きな精神的な支えとなります。

社会的信用度が高い

「〇〇(大手企業名)に勤めている」という事実は、ビジネスシーンだけでなく、日常生活の様々な場面でプラスに働きます。 これが「社会的信用度の高さ」というメリットです。

具体的には、以下のような場面でその高さを実感することがあります。

- ローン審査: 住宅ローンや自動車ローンなど、高額なローンを組む際に、金融機関からの信用評価が高く、審査に通りやすかったり、より有利な金利条件で借り入れができたりする場合があります。

- クレジットカードの発行: ステータスの高いゴールドカードやプラチナカードなどの審査においても、安定した収入と企業の信頼性が有利に働きます。

- 賃貸物件の契約: 人気エリアの物件や審査が厳しい物件でも、入居審査がスムーズに進む傾向があります。

- 家族や周囲からの信頼: 家族や親戚、友人など、周囲の人々からの信頼感や安心感にも繋がります。

ビジネス面においても、大手企業の看板は大きな武器になります。新規の取引先へのアプローチや、既存顧客との関係構築において、企業のブランド力が信頼の礎となり、商談を有利に進めやすくなります。

研修制度が整っている

大手企業は、人材を「資本」と捉え、その育成に多大なコストと時間を投じています。 そのため、新入社員から管理職まで、各階層に応じた体系的な研修プログラムが非常に充実しています。

- 新入社員・若手社員向け: ビジネスマナー、会社の歴史や理念、各事業部の理解を深める導入研修から、配属後のOJT(On-the-Job Training)まで、手厚いサポートが受けられます。メンター制度を導入し、先輩社員がマンツーマンで相談に乗ってくれる企業も多いです。

- 中堅社員向け: ロジカルシンキング、プレゼンテーション、マーケティング、財務会計といった専門スキルを学ぶ研修や、リーダーシップを養うための研修が用意されています。

- 管理職向け: 部下育成、チームマネジメント、目標設定、評価手法など、管理職に求められるスキルを体系的に学ぶ機会が提供されます。

これらの集合研修に加えて、個人のキャリアプランや希望に応じて、語学学習支援、MBA留学支援、資格取得奨励金制度、豊富なラインナップのe-ラーニングなど、自己啓発を後押しする制度も整っています。中小企業で働きながらこれらと同等の学びを得ようとすると、多額の自己負担が必要になるケースが多いため、会社の費用で高度なスキルを習得できる環境は、大きなアドバンテージです。

大規模な仕事に携われる

大手企業で働く醍醐味の一つは、社会的な影響力が大きく、ダイナミックな仕事に携われるチャンスが多いことです。

例えば、以下のような仕事は大手企業ならではのスケール感と言えるでしょう。

- 数億円〜数百億円規模の予算が動く国家的なインフラプロジェクト

- 世界中の人々が利用する新しいWebサービスの開発・グローバル展開

- 次世代の自動車や航空機、革新的な医薬品の研究開発

- 全国規模で展開される大規模なマーケティングキャンペーン

これらのプロジェクトは、動く金額が大きいだけでなく、関わる人の数も膨大です。社内の様々な部署や、国内外のパートナー企業と連携しながら、一つの大きな目標に向かって進んでいくプロセスは、中小企業ではなかなか経験できない貴重なものです。自分の仕事が世の中に大きなインパクトを与えているという実感は、大きなやりがいと誇りに繋がります。

キャリアの選択肢が広がる

大手企業は、その組織の大きさゆえに、社内でのキャリアの選択肢が豊富に用意されています。

- ジョブローテーション: 数年ごとに異なる部署へ異動する制度です。営業、企画、人事、経理など、様々な職種を経験することで、会社の事業を多角的に理解し、自身の適性を見極めることができます。

- 社内公募制度: 人員を募集している部署が社内に向けて求人を出し、社員が自らの意思で応募できる制度です。能動的にキャリアを切り拓くチャンスがあります。

- 海外赴任・海外拠点での勤務: グローバルに事業展開している企業であれば、海外で働く機会も豊富です。現地のビジネスに触れ、国際感覚を養うことは、キャリアにおいて大きな財産となります。

- グループ会社への出向: 専門性を高めるため、あるいは新たな事業領域を経験するために、関連の深いグループ会社へ出向するキャリアパスもあります。

また、大手企業での勤務経験は、将来的なキャリアにおいても有利に働くことが多くあります。大手企業で培った専門性や実績は、転職市場において高く評価されるため、さらなるキャリアアップを目指した転職や、専門性を活かした独立・起業といった道も拓きやすくなります。多様なキャリアの可能性を模索したい人にとって、大手企業は非常に魅力的な環境です。

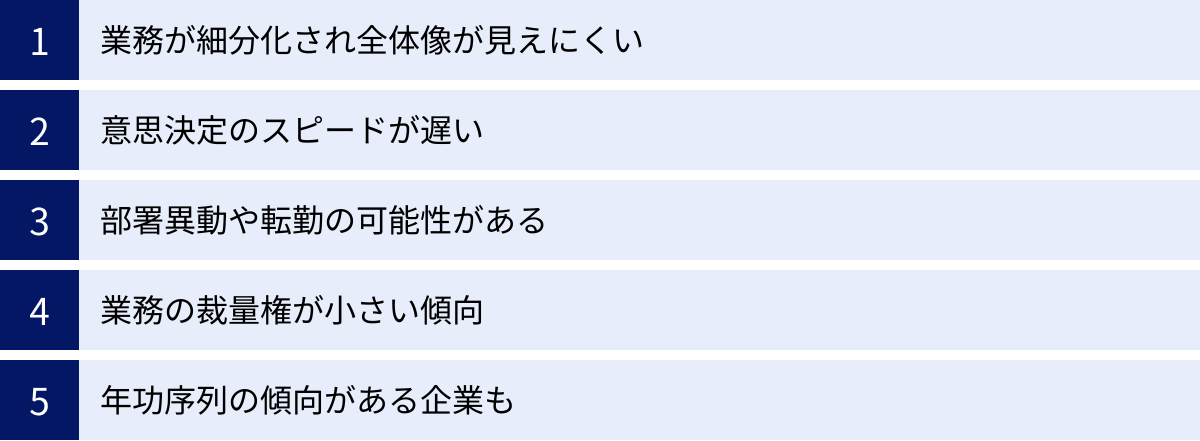

大手企業へ転職するデメリット

華やかなイメージのある大手企業ですが、その規模の大きさや組織構造ゆえのデメリットも存在します。メリットだけに目を向けるのではなく、デメリットもしっかりと理解した上で、自分に合った環境かどうかを判断することが、転職後のミスマッチを防ぐ鍵となります。

業務が細分化され全体像が見えにくい

大手企業のメリットである「専門性を深められる」という点は、裏を返せば「担当業務の範囲が限定的である」というデメリットに繋がります。

組織が巨大であるため、一つの製品やサービスが完成するまでには、企画、開発、製造、品質管理、マーケティング、営業、カスタマーサポートなど、無数の部署が関わっています。中途採用で配属された場合、あなたはその中の一つの工程、さらに言えばその中のごく一部の役割を担うことになります。

例えば、自動車メーカーのエンジン開発部門に配属されたとしても、エンジン全体の設計に携われるわけではなく、「ピストンリングの耐久性テスト」「燃料噴射装置の制御プログラムの一部修正」といった、極めて専門的で限定的な業務を担当するケースがほとんどです。

この環境では、以下のような状況に陥りがちです。

- 「歯車」感覚: 自分の仕事が、会社全体の利益や最終製品にどのように貢献しているのかを実感しにくい。「自分は巨大な組織の歯車の一つに過ぎない」と感じ、やりがいを見失ってしまうことがあります。

- 全体像の把握が困難: 事業の川上から川下までを見渡す機会が少なく、ビジネスの全体像を捉える視点が養われにくい傾向があります。将来的に経営層を目指したい、あるいは独立して自分の事業を立ち上げたいと考えている人にとっては、物足りなさを感じるかもしれません。

- 他部署との連携の壁: 自分の専門領域外の知識が不足しがちで、他部署とのコミュニケーションや連携に苦労することがあります。セクショナリズム(部署間の縄張り意識)が強い組織では、調整業務に多くの時間を費やすこともあります。

中小企業で、製品企画から販売まで一気通貫で携わってきたような人が大手企業に転職すると、この業務の細分化に大きなギャップを感じる可能性があります。

意思決定のスピードが遅い

大手企業の組織は、何層にも重なるピラミッド構造になっているのが一般的です。そのため、一つの物事を決定するまでに、非常に多くのプロセスと時間が必要になります。

新しい企画を一つ立ち上げるにも、まずは直属の上司の承認を得て、次に課長、部長、事業部長、そして場合によっては役員会の承認まで、段階的に「稟議(りんぎ)」を回していく必要があります。関係部署との根回しや調整も不可欠で、一つの企画が承認されるまでに数週間から数ヶ月かかることも珍しくありません。

この意思決定プロセスの長さは、以下のようなデメリットを生み出します。

- 市場の変化への対応の遅れ: 競合他社が新しいサービスを打ち出したり、市場のトレンドが急に変化したりしても、迅速に対応することが困難です。「ようやく社内の承認が下りた頃には、すでに市場の熱は冷めていた」という事態も起こり得ます。

- 個人のモチベーション低下: 自分の出したアイデアがなかなか形にならず、承認を待つ間に当初の熱意が薄れてしまうことがあります。スピード感を持って仕事を進めたい、自分のアイデアをすぐに試したいという志向の人にとっては、大きなストレスとなるでしょう。

- 形式主義・前例踏襲主義: 多くの承認者全員を納得させるため、失敗のリスクが少ない、前例のある無難な企画が通りやすくなる傾向があります。革新的でチャレンジングなアイデアは、リスクを懸念されて却下されやすい環境とも言えます。

中小企業やベンチャー企業で、トップの一声で物事がスピーディに進む環境に慣れている人は、大手企業の慎重で時間のかかる意思決定プロセスに、もどかしさを感じる場面が多いかもしれません。

部署異動や転勤の可能性がある

大手企業のメリットである「多様なキャリアパス」は、見方を変えれば「自分の意に沿わない異動や転勤のリスクがある」というデメリットになります。

特に総合職として採用された場合、会社は社員をジェネラリストとして育成する方針を持っていることが多く、「ジョブローテーション」の一環として、数年ごとに部署異動を命じられるのが一般的です。これは、本人の希望が必ずしも通るとは限りません。

- 希望しない部署への異動: 「営業で実績を積んできたのに、突然人事部への異動を命じられた」「専門性を高めたいと思っていた開発職から、管理部門へ異動になった」など、自身のキャリアプランとは異なる配属になる可能性があります。

- 全国・海外への転勤: 全国に支社や工場を持つ企業や、グローバルに事業を展開する企業では、転勤はつきものです。単身赴任を余儀なくされたり、家族全員で知らない土地へ引っ越したりする必要が生じます。これにより、住宅の購入や子供の教育、配偶者のキャリアなど、ライフプランに大きな影響が及ぶ可能性があります。

「この土地でずっと暮らしたい」「この専門分野でキャリアを突き詰めたい」という強い希望がある人にとっては、会社の辞令一つで生活環境や仕事内容が大きく変わる可能性のある大手企業の働き方は、大きなリスクと感じられるでしょう。

業務の裁量権が小さい傾向がある

大手企業では、業務の品質を一定に保ち、リスクを管理するために、詳細なマニュアルや業務フロー、行動規範などが整備されています。 そのため、社員一人ひとりが自分の判断で仕事を進められる範囲(裁量権)は、比較的小さい傾向にあります。

- 前例やルールが絶対: 新しいアプローチを試そうとしても、「前例がない」「ルールで決まっている」という理由で却下されることが多くあります。決まった手順通りに、正確に業務を遂行することが求められます。

- 若手の裁量権の制限: 特に若手社員のうちは、上司の指示や承認なしに動ける範囲は非常に限られています。自分のアイデアで仕事を動かしたい、もっと自由に挑戦したいという人にとっては、窮屈に感じるかもしれません。

- 失敗への不寛容さ: 組織が大きく、一つのミスが会社全体に与える影響も大きいため、失敗を極度に恐れる文化がある企業も少なくありません。チャレンジよりも、ミスのない確実な業務遂行が評価される傾向が強い場合、創造性や主体性は発揮しにくくなります。

自分のやり方で仕事を進め、試行錯誤しながら成果を出していくことにやりがいを感じるタイプの人にとっては、大手企業の画一的でトップダウンな業務スタイルは、モチベーションを維持するのが難しい環境かもしれません。

年功序列の傾向がある企業も

近年、多くの大手企業で成果主義の導入が進んでいますが、依然として年功序列の文化が根強く残っている企業も少なくありません。

年功序列とは、年齢や勤続年数に応じて役職や給与が上がっていく制度です。この制度の下では、以下のような状況が起こり得ます。

- 実力と評価の不一致: いくら高い成果を上げても、年齢が若かったり、勤続年数が短かったりすると、なかなか昇進・昇給に結びつかないことがあります。逆に、目立った成果を上げていない年長の社員が、自分よりも高い役職や給与を得ていることに、不公平感や理不尽さを感じるかもしれません。

- 昇進のスピードの遅さ: ポストが埋まっており、上の世代が退職するのを待たなければ、なかなか上のポジションに就けない「順番待ち」の状態が発生します。20代や30代でバリバリ働いて、早くマネジメント職に就きたいという意欲のある人にとっては、キャリアの停滞を感じる原因になります。

- 変化を嫌う組織風土: 長年同じ会社に勤めている社員が多くを占めるため、組織全体として保守的になり、新しいやり方や外部からの意見を受け入れにくい雰囲気が醸成されることがあります。

もちろん、すべての企業がそうであるわけではなく、成果主義への移行を積極的に進めている企業も増えています。しかし、転職を検討する際には、その企業の評価制度や社風について、口コミサイトや転職エージェントを通じて情報を集め、実力主義がどの程度浸透しているのかを見極めることが重要です。

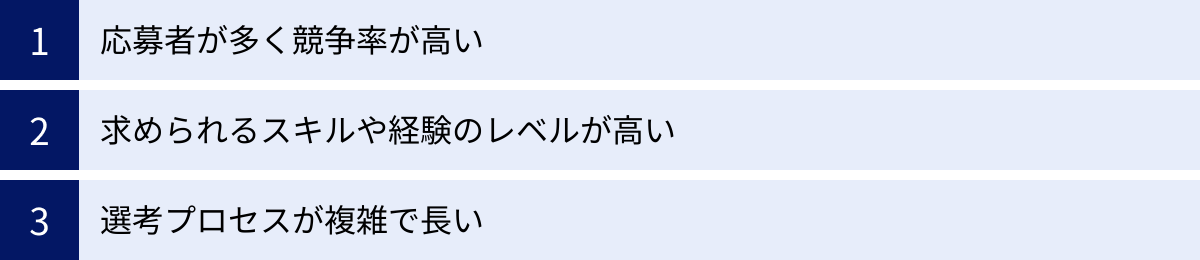

大手企業への転職が難しいといわれる3つの理由

大手企業への転職は、多くの人にとって魅力的なキャリアパスですが、その実現は決して容易ではありません。「大手は難しい」と漠然と感じている人も多いでしょう。ここでは、なぜ大手企業への転職が難しいのか、その具体的な理由を3つの側面から深掘りしていきます。

① 応募者が多く競争率が高い

大手企業への転職が難しい最大の理由は、圧倒的な応募者の数と、それに伴う競争率の高さです。

前述したような高い給与水準、充実した福利厚生、安定した経営基盤、社会的な知名度といった数々のメリットから、大手企業は転職市場において絶大な人気を誇ります。そのため、一つの求人に対して、文字通り応募が殺到します。

- 驚異的な応募倍率: 人気企業や人気職種の求人では、採用枠1名に対して数百人、場合によっては千人以上の応募があることも珍しくありません。これは、新卒採用だけでなく中途採用においても同様の傾向です。この膨大な数の応募者の中から、たった一人の採用枠を勝ち取らなければならないのです。

- 効率化される書類選考: 採用担当者は、毎日送られてくる大量の応募書類すべてにじっくり目を通す時間はありません。そのため、書類選考の段階で、効率的に候補者を絞り込むための「フィルター」がかけられることが多くなります。学歴、職歴、年齢、保有スキルといった項目で、一定の基準に満たない応募者は、残念ながら職務経歴書の中身を読まれることなく不採用となってしまうケースも少なくありません。

- 「会うことすら難しい」現実: この厳しい書類選考を突破しない限り、面接のステージに進むことすらできません。つまり、自分のスキルや熱意を直接アピールする機会さえ与えられないのです。この最初の関門である書類選考の通過率が極めて低いことが、大手転職の難易度を格段に引き上げています。

転職活動においては、「自分がいかに優秀か」をアピールする以前に、「まず採用担当者の目に留まり、会ってみたいと思わせる」という非常に高いハードルが存在することを認識しておく必要があります。

② 求められるスキルや経験のレベルが高い

大手企業の中途採用は、新卒採用のようなポテンシャル採用とは異なり、特定のポジションの欠員補充や、新規事業立ち上げのための専門家採用が基本です。つまり、入社後すぐに現場で活躍できる「即戦力」であることが大前提となります。

そのため、応募者には非常に高いレベルの専門スキルや豊富な実務経験が求められます。

- 専門性の深化: 例えば、マーケティング職の募集であれば、「デジタルマーケティング全般の戦略立案経験5年以上」「MAツールの導入・運用経験」「SQLを用いたデータ分析スキル」のように、非常に具体的かつ高度なスキルセットが要求されます。単に「マーケティングの経験があります」というだけでは全く通用しません。その分野のプロフェッショナルとしての実績が問われます。

- 同業界・同職種での経験: 多くの求人では、応募条件として「〇〇業界での実務経験」「同種の製品・サービスの開発経験」などが明記されています。これは、業界特有の商慣習や専門知識をすでに有しており、入社後の教育コストを最小限に抑えたいという企業の意図の表れです。異業界からの転職は、それだけでハンディキャップとなる場合があります。

- 実績の定量的な証明: 過去の職務経歴において、具体的にどのような成果を上げたのかを「数値」で示すことが強く求められます。「売上を前年比120%に向上させた」「コストを年間500万円削減した」「リード獲得数を半年で2倍にした」など、誰が見ても納得できる客観的な実績がなければ、他の優秀な候補者との差別化は困難です。

- マネジメント経験の要求: 30代後半以降の応募者や、管理職候補のポジションでは、単独のプレイヤーとしてのスキルだけでなく、チームやプロジェクトを率いたマネジメント経験が必須となるケースが多くなります。部下の育成、目標設定、予算管理、進捗管理といった能力が厳しく評価されます。

これらの要求レベルの高さから、大手企業への転職は、誰にでも門戸が開かれているわけではなく、特定分野で確固たるキャリアを築いてきた一部の人材に限られた競争となりやすいのです。

③ 選考プロセスが複雑で長い

大手企業の採用活動は、ミスマッチを防ぎ、最適な人材を慎重に見極めるために、選考プロセスが多段階にわたり、非常に時間がかかるのが特徴です。このプロセスの長さと複雑さも、転職の難易度を高める一因となっています。

一般的な大手企業の選考フローは、以下のようになります。

- 書類選考: 履歴書・職務経歴書に基づき、応募資格や経験が募集要件と合致しているかを判断します。前述の通り、ここが最初の、そして最大の関門です。

- Webテスト・適性検査: SPIや玉手箱といった能力検査(言語・非言語)や、性格検査が行われます。地頭の良さや論理的思考力、ストレス耐性、そして企業のカルチャーとの適合性(カルチャーフィット)などが評価されます。ここで基準点に達しないと、面接に進めません。

- 一次面接: 主に人事部の担当者や、現場の若手〜中堅社員が面接官となります。ここでは、基本的なコミュニケーション能力、転職理由、志望動機、キャリアプランの一貫性など、人柄やポテンシャルが重点的に見られます。

- 二次面接・三次面接: 配属予定部署の管理職(課長・部長クラス)が面接官となることが多く、ここが実質的なスキルチェックの場となります。これまでの経験や実績について深く掘り下げられ、即戦力として本当に活躍できるかという専門性や実務能力がシビアに評価されます。ケーススタディや技術的な質問が出されることもあります。

- 最終面接: 役員や事業部長クラスが面接官となり、入社の最終意思確認が行われます。ここでは、スキル面はすでにクリアしている前提で、企業の理念やビジョンへの共感度、長期的な貢献意欲、そして会社に新しい風を吹き込んでくれるかといった、経営的な視点からの評価がなされます。

この一連のプロセスには、応募から内定まで2ヶ月〜3ヶ月、あるいはそれ以上かかることも珍しくありません。 応募者は、それぞれの選考段階に応じた対策を立て、長期間にわたって高いモチベーションを維持し続ける必要があります。この精神的・時間的な負担の大きさも、大手企業への転職を困難にしている要因と言えるでしょう。

大手企業への転職で有利になる人の特徴

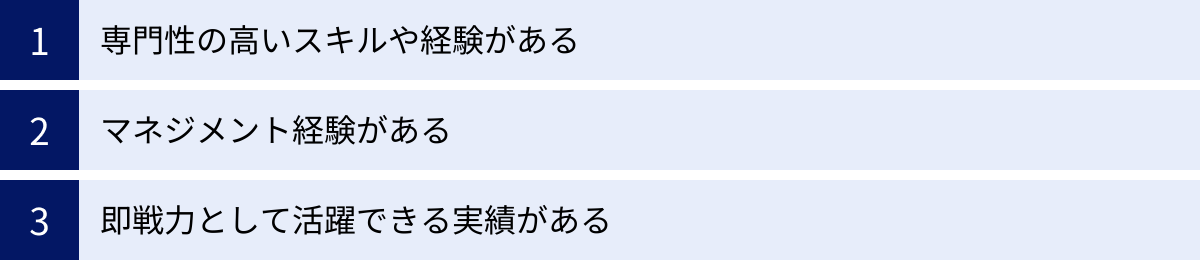

厳しい競争を勝ち抜き、大手企業への転職を成功させる人々には、いくつかの共通した特徴があります。それは、単に学歴が高い、有名企業出身であるといった表面的なことだけではありません。ここでは、大手企業から「ぜひ採用したい」と思われる人材が持つ、3つの重要な特徴について解説します。

専門性の高いスキルや経験がある人

現代のビジネス環境は複雑化・高度化しており、大手企業は自社だけでは補いきれない特定の分野の専門知識を持つ人材を常に求めています。「あなたにしかできないこと」を明確に示せる専門性は、転職市場における最強の武器となります。

- 需要の高いIT・デジタル関連スキル:

DX(デジタルトランスフォーメーション)が経営の最重要課題となる中、IT関連の専門性は特に高く評価されます。例えば、以下のようなスキルを持つ人材は、業界を問わず引く手あまたです。- データサイエンティスト/AIエンジニア: 大量のデータを分析し、ビジネス上の意思決定に繋げたり、AIを活用した新しいサービスを開発したりするスキル。

- クラウドエンジニア: AWS、Azure、GCPといったクラウドプラットフォームの設計・構築・運用スキル。

- サイバーセキュリティ専門家: 高度化するサイバー攻撃から企業の情報を守るための知識と技術。

- SaaS導入・活用コンサルタント: SalesforceやSAPなど、特定の業務システムに精通し、導入から業務改善までをリードできる経験。

- 特定の業界・業務における深い知見:

IT以外でも、特定の分野で代替の難しい専門性を持つ人材は高く評価されます。- 金融分野: M&A、金融工学(クオンツ)、国際金融法務など、高度な知識が求められる領域。

- 製薬・医療分野: 新薬開発の知見、薬事申請の経験、医療機器のマーケティング経験など。

- 法務・知財分野: 国際訴訟やM&A法務、特許戦略など、企業の事業戦略に直結する専門知識。

- 複数の専門性の掛け合わせ:

「Aという専門性」と「Bという専門性」を掛け合わせることで、希少価値の高いユニークな人材になることができます。例えば、「製造業の知識 × データ分析スキル」を持つ人材は、工場の生産性向上(スマートファクトリー化)を推進できる貴重な存在です。「語学力 × 特定業界の営業経験」を持つ人材は、海外市場の開拓で大きな力を発揮できます。

重要なのは、その専門性が応募先企業の事業や課題解決にどう貢献できるのかを、具体的に結びつけてアピールすることです。自分の持つスキルが、企業の成長戦略の中でどのような役割を果たせるのかを論理的に説明できれば、採用担当者に強い印象を残すことができます。

マネジメント経験がある人

プレイヤーとして優秀であることと、マネージャーとして優秀であることは、全く異なるスキルセットが求められます。大手企業、特に30代半額以降のキャリア採用においては、チームを率いて成果を最大化できるマネジメント能力が極めて重要視されます。

単に「リーダー経験があります」というだけでは不十分で、以下のような具体的な経験やスキルが評価の対象となります。

- 目標設定と進捗管理: チームやプロジェクトの明確な目標(KGI/KPI)を設定し、達成までの道のりを計画・管理した経験。遅延や問題が発生した際に、適切な対策を講じて軌道修正できる能力。

- 部下・メンバーの育成: メンバー一人ひとりのスキルやキャリアプランを理解し、適切な指導やフィードバックを通じて成長を促した経験。権限委譲を適切に行い、チーム全体の能力を底上げできる力。

- 予算・リソース管理: プロジェクトや部署に割り当てられた予算や人員といったリソースを、効率的に配分・管理した経験。費用対効果を意識した意思決定ができる能力。

- 部門間の調整・交渉能力: 複数の部署やステークホルダーが関わる複雑なプロジェクトにおいて、利害関係を調整し、合意形成をしながら物事を前に進めてきた経験。

これらのマネジメント経験を職務経歴書や面接で語る際には、「何人のチームを率いたのか」「どのような目標を、どうやって達成したのか」「その過程で発生した課題をどう乗り越えたのか」といった具体的なエピソードを交えて説明することが不可欠です。再現性のあるマネジメントスキルを持っていることを証明できれば、管理職候補として高く評価されるでしょう。

即戦力として活躍できる実績がある人

大手企業が中途採用に求めるのは、繰り返しになりますが「即戦力」です。ポテンシャルや意欲も重要ですが、それ以上に「入社後、すぐに具体的な成果を出してくれるか」という点がシビアに見られます。そのため、過去のキャリアで誰が見ても納得できる客観的な実績を積み上げていることが、転職を有利に進める上で決定的に重要になります。

- 「定量的な実績」の重要性:

あなたの実績を最も雄弁に物語るのは「数字」です。職務経歴を語る際には、必ず定量的な表現を使いましょう。- (悪い例)「営業として売上向上に貢献しました」

- (良い例)「担当エリアの新規開拓に注力し、前年比150%の売上目標を達成。個人として3,000万円の売上を創出しました」

- (悪い例)「業務プロセスの改善に取り組みました」

- (良い例)「RPAツールを導入し、手作業で行っていた月次レポート作成業務を自動化。月間20時間の工数削減を実現しました」

- 再現性の証明:

過去の実績が、単なる偶然や幸運、あるいは前職の恵まれた環境によるものではないことを示す必要があります。その成果を出すために、「どのような課題があったのか(Situation)」「どのような目標を立てたのか(Task)」「具体的にどのような行動を取ったのか(Action)」「その結果どうなったのか(Result)」という、いわゆるSTARメソッドに沿って論理的に説明できるように準備しておきましょう。これにより、あなたの持つスキルや思考プロセスが、応募先の企業でも同様に活かせる(=再現性がある)ことを示すことができます。

自分のキャリアを振り返り、具体的な数字で語れる実績を複数洗い出しておくこと。そして、その実績を支える自身の行動や工夫を言語化しておくこと。これが、厳しい選考を突破するための強力な武器となります。

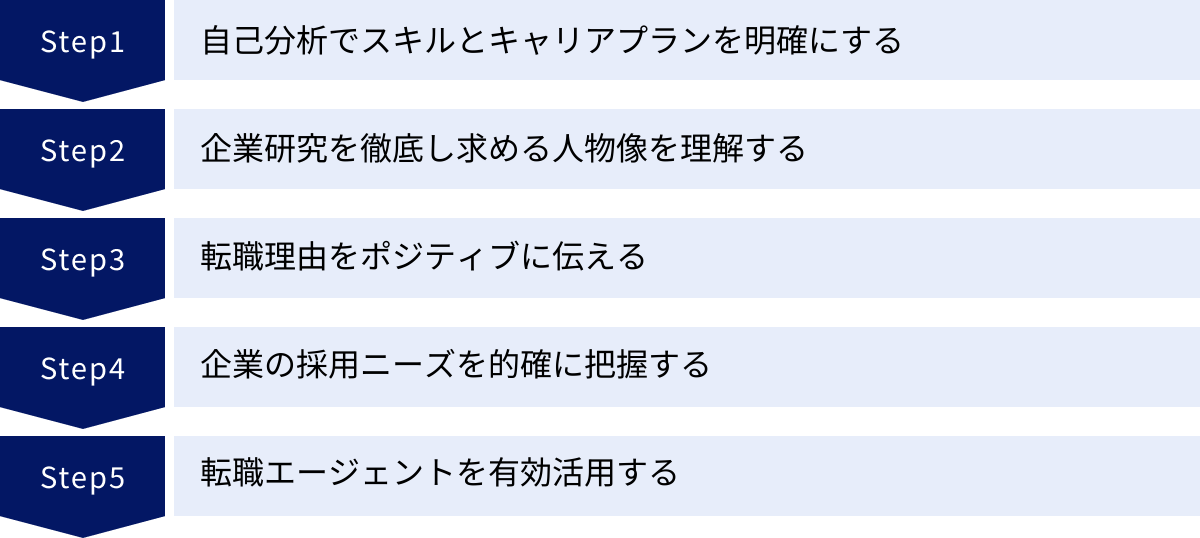

大手企業への転職を成功させる5つのポイント

大手企業への転職は、ただ闇雲に応募を繰り返すだけでは成功しません。明確な戦略に基づき、一つひとつのステップを丁寧に進めていくことが不可欠です。ここでは、転職を成功に導くための5つの重要なポイントを解説します。

① 自己分析でスキルとキャリアプランを明確にする

転職活動の第一歩であり、最も重要な土台となるのが「自己分析」です。自分自身を深く理解することなくして、自分に合った企業を見つけ、効果的なアピールをすることはできません。

- キャリアの棚卸し(Can/Will/Mustの整理):

まずは、これまでのキャリアを客観的に振り返り、整理することから始めましょう。- Can(できること): これまでの仕事を通じて培ってきたスキル、知識、経験をすべて書き出します。専門スキルだけでなく、コミュニケーション能力や課題解決能力といったポータブルスキルも重要です。ここで、前述した「定量的な実績」も併せて整理しておきましょう。

- Will(やりたいこと): 今後どのような仕事に挑戦したいのか、どのようなキャリアを築いていきたいのか、自分の価値観や情熱の源泉を探ります。「大規模なプロジェクトを動かしたい」「専門性を極めたい」「社会貢献性の高い仕事がしたい」など、自分の内なる声に耳を傾けましょう。

- Must(すべきこと/求める条件): 転職先に求める譲れない条件を明確にします。給与、勤務地、働き方(リモートワークの可否など)、企業文化など、自分にとっての優先順位をつけます。

- 強みと弱みの言語化:

キャリアの棚卸しを通じて見えてきた自分の特徴を、「強み」と「弱み」として言語化します。強みは、応募先企業に貢献できる点としてアピールする材料になります。弱みは、それを自覚し、今後どのように改善していきたいかを語れるように準備しておくことで、誠実さや成長意欲を示すことができます。 - キャリアプランの策定:

Can(スキル)とWill(希望)を掛け合わせ、「5年後、10年後にどのようなプロフェッショナルになっていたいか」という具体的なキャリアプランを描きます。このキャリアプランが明確であれば、企業選びの軸がブレなくなり、面接で「なぜこの会社でなければならないのか」という問いに対して、一貫性のある説得力を持った回答ができます。

この自己分析を徹底的に行うことで、自分の市場価値を客観的に把握し、自信を持って転職活動に臨むための強固な基盤が築かれます。

② 企業研究を徹底し求める人物像を理解する

自己分析で自分の軸が定まったら、次に行うべきは「徹底的な企業研究」です。企業の表面的な情報だけでなく、その内側に隠された採用ニーズや課題を深く理解することが、他の応募者との差別化に繋がります。

- 情報収集のチャネル:

一つの情報源に頼るのではなく、多角的に情報を集めましょう。- 公式サイト: 企業理念、事業内容、IR情報(投資家向け情報)、中期経営計画、プレスリリースは必読です。特に中期経営計画やIR情報には、企業が今後どの分野に力を入れようとしているのか、どのような課題を抱えているのかといった、採用ニーズのヒントが詰まっています。

- 採用ページ・社員インタビュー: どのような人材が活躍しているのか、どのような働き方をしているのか、企業のカルチャーを知る上で非常に参考になります。

- ニュース記事・業界レポート: 第三者の視点から見た企業の評価や、業界全体の動向を把握します。

- 口コミサイト: 現職社員や元社員のリアルな声を知ることができます。ただし、ネガティブな意見に偏りがちな側面もあるため、あくまで参考情報として捉え、鵜呑みにしないことが重要です。

- 「求める人物像」の深掘り:

求人票に書かれている「求める人物像」や「歓迎スキル」の文言を鵜呑みにするだけでは不十分です。「なぜ、今このタイミングで、このポジションを募集しているのか?」という背景を推測することが重要です。- 「新規事業立ち上げのため、0→1の経験がある人材が必要なのか?」

- 「組織の若返りを図るため、新しい視点を持つ若手が必要なのか?」

- 「既存事業のDX化が遅れており、それを推進できるIT人材が急務なのか?」

このように企業の置かれた状況や課題を仮説立てし、その課題解決に自分のスキルや経験がどのように貢献できるのかを具体的に結びつけることで、あなたの志望動機は深みと説得力を増します。

③ 転職理由をポジティブに伝える

面接で必ず聞かれる質問の一つが「転職理由」です。ここで、現職への不満やネガティブな理由をそのまま伝えてしまうと、「うちの会社でも同じような不満を持つのではないか」「他責にする傾向がある人物だ」といったマイナスの印象を与えかねません。

転職を決意したきっかけは、給与や人間関係、労働環境への不満であったとしても、それを「応募先企業で実現したいこと」というポジティブな言葉に変換することが鉄則です。

- ネガティブ → ポジティブ変換の例:

- (NG)「現職は給料が安く、評価も不公平だと感じたからです」

- (OK)「現職では個人の成果が評価される環境でしたが、今後はより大きなチームで協働し、組織全体の目標達成に貢献したいと考えるようになりました。成果に応じて正当な評価をされる貴社の制度にも魅力を感じています」

- (NG)「上司と合わず、トップダウンの社風が嫌になったからです」

- (OK)「現職では指示された業務を正確にこなす経験を積みましたが、今後はより主体的に課題を発見し、周囲を巻き込みながら解決策を実行していくことに挑戦したいと考えています。若手にも裁量権を与え、ボトムアップの意見を尊重する貴社の社風であれば、自身の強みを最大限に発揮できると確信しています」

ポイントは、「現職では実現できないが、応募先企業であれば実現できること」を明確にすることです。これは、徹底した自己分析と企業研究があってこそ可能になります。現職への感謝や学んだことへの言及も忘れずに行うと、より円満な印象を与えることができます。

④ 企業の採用ニーズを的確に把握する

これは②の企業研究とも関連しますが、より一歩踏み込んで、企業の「潜在的なニーズ」までを読み解き、それに応える提案をするという視点です。求人票は、あくまで企業が公式に発表している「顕在的なニーズ」に過ぎません。

- 採用背景の仮説を立てる:

例えば、「DX推進担当者」という募集があったとします。この背景には、「競合他社に比べてデジタル化で遅れをとっている」「社内にITに詳しい人材がおらず、何から手をつけていいか分からない」「既存の業務プロセスが非効率で、生産性が低下している」といった、様々な課題が隠されている可能性があります。 - 「課題解決の提案者」として振る舞う:

面接の場を、自分を売り込む「面接」ではなく、企業の課題を解決するための「ビジネスミーティング」と捉えましょう。

「御社の中期経営計画を拝見し、〇〇事業の海外展開を加速させたいという強い意志を感じました。一方で、そのためのマーケティング体制がまだ十分ではないのではないかと推察いたします。私の前職での△△国におけるWebマーケティング立ち上げの経験は、必ずこの課題解決のお役に立てると考えます。具体的には…」

このように、企業の課題を的確に指摘し、自分のスキルセットを用いた具体的な解決策までを提示できれば、他の候補者から頭一つ抜け出し、「この人となら一緒に働きたい」と思わせることができます。

⑤ 転職エージェントを有効活用する

大手企業への転職活動は、情報戦の側面も持ち合わせています。独力で進めることも可能ですが、転職エージェントを戦略的に活用することで、成功の確率を格段に高めることができます。

- 転職エージェント活用のメリット:

- 非公開求人の紹介: 大手企業の求人には、競合他社に知られたくない戦略的なポジションや、応募の殺到を避けるために一般には公開されない「非公開求人」が多数存在します。エージェントはこれらの貴重な情報へのアクセスを持っています。

- 企業との太いパイプ: エージェントは、長年の付き合いから、企業の社風、求める人物像、選考のポイントといった、求人票だけでは分からない内部情報を熟知しています。

- 選考対策のサポート: プロの視点から、職務経歴書の添削や模擬面接を行ってくれます。客観的なフィードバックは、自分では気づかないアピールポイントや改善点を発見する上で非常に有効です。

- 年収交渉や入社日の調整: 自分では直接言いにくい年収などの条件交渉を代行してくれます。

- エージェントを「使いこなす」ためのポイント:

- 複数登録する: エージェントによって得意な業界や企業、保有する求人が異なります。2〜3社のエージェントに登録し、それぞれの強みを見極め、自分に合ったキャリアアドバイザーを見つけることが重要です。

- 受け身にならない: エージェントからの求人紹介を待つだけでなく、自分のキャリアプランや希望を積極的に伝え、主体的にコミュニケーションを取りましょう。彼らを「パートナー」として巻き込む姿勢が大切です。

これらの5つのポイントを意識し、戦略的に転職活動を進めることが、大手企業への転職という高いハードルを越えるための鍵となります。

大手企業への転職に強いおすすめ転職エージェント

大手企業への転職を成功させるには、豊富な求人数と手厚いサポート体制を誇る転職エージェントの活用が非常に効果的です。ここでは、大手企業の求人に強みを持ち、実績も豊富な代表的な転職エージェントを5つ紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったサービスを選んでみましょう。

| 転職エージェント名 | 特徴 | 主なターゲット層 | 公式サイト |

|---|---|---|---|

| リクルートエージェント | 業界No.1の求人数。全業種・職種を網羅。実績豊富でサポートも手厚い。 | 20代〜50代まで全年代。幅広いキャリア層に対応。 | リクルートエージェント公式サイト |

| doda | 転職サイトとエージェント機能が一体化。求人検索とスカウト、両方で活動可能。 | 20代〜30代が中心。IT・Web系にも強み。 | doda公式サイト |

| マイナビAGENT | 20代・第二新卒のサポートに定評。中小企業の求人も豊富で丁寧な対応が魅力。 | 20代〜30代前半の若手層、第二新卒。 | マイナビAGENT公式サイト |

| type転職エージェント | 首都圏のITエンジニア、営業職に強み。年収交渉力に定評あり。 | 20代〜30代のIT・Web業界、営業職志望者。 | type転職エージェント公式サイト |

| Geekly | IT・Web・ゲーム業界に特化。専門性の高いアドバイザーによるマッチングが強み。 | IT・Web・ゲーム業界経験者。 | Geekly公式サイト |

リクルートエージェント

業界最大手として、求人の量・質ともに圧倒的な実績を誇るのがリクルートエージェントです。大手企業からベンチャー企業まで、あらゆる業種・職種の求人を網羅しており、特に大手企業の非公開求人数は他の追随を許しません。「まずは大手企業の求人を幅広く見てみたい」という方には、最初に登録すべきエージェントと言えるでしょう。

長年の実績から蓄積された企業情報や選考ノウハウも豊富で、各業界に精通したキャリアアドバイザーが、職務経歴書の添削から面接対策まで手厚くサポートしてくれます。提出書類をブラッシュアップする「Agent Report」など、独自のサービスも魅力です。どの年代、どの職種の方にもおすすめできる、総合力の高い転職エージェントです。

(参照:リクルートエージェント公式サイト)

doda

dodaは、転職サイトとしての求人検索機能と、キャリアアドバイザーによる転職エージェントサービスを一つのプラットフォームで利用できるのが大きな特徴です。自分で求人を探しながら、エージェントからの提案も受けたいという、主体的に活動したい方に最適なサービスです。

公開求人数も業界トップクラスで、大手企業の求人も多数保有しています。特にIT・Web業界やメーカー系の職種に強みを持っています。キャリアアドバイザーのサポートに加え、企業から直接オファーが届く「スカウトサービス」も充実しているため、思わぬ優良企業との出会いのチャンスが広がります。

(参照:doda公式サイト)

マイナビAGENT

「20代に信頼されている転職エージェントNo.1」を謳っており、特に20代〜30代前半の若手層や第二新卒の転職サポートに定評があります。新卒採用で培った企業とのリレーションを活かし、大手企業から優良中小企業まで幅広い求人を扱っています。

マイナビAGENTの強みは、その丁寧で親身なサポート体制です。キャリアアドバイザーが時間をかけてカウンセリングを行い、応募者一人ひとりの強みや適性を見つけ出し、最適なキャリアプランを一緒に考えてくれます。初めて転職活動をする方や、自分のキャリアにまだ自信が持てない方でも、安心して相談できるでしょう。

(参照:マイナビAGENT公式サイト)

type転職エージェント

type転職エージェントは、株式会社キャリアデザインセンターが運営する、特に首都圏の求人に強みを持つ転職エージェントです。中でもIT・Web業界のエンジニア職や、企画職、営業職の転職支援で高い実績を誇ります。

一人のキャリアアドバイザーが企業担当と応募者担当を兼任する「一気通貫型」のサポート体制をとっている場合が多く、企業のリアルな情報をダイレクトに得られるのが魅力です。また、年収交渉に強いことでも知られており、キャリアアップに伴う年収増を目指す方にとっては心強いパートナーとなるでしょう。

(参照:type転職エージェント公式サイト)

Geekly

Geekly(ギークリー)は、その名の通りIT・Web・ゲーム業界に完全に特化した転職エージェントです。専門性を絞っているからこそ、業界に関する深い知見と、企業との強固なコネクションを持っています。

在籍するキャリアアドバイザーは全員がIT業界の専門家であり、エンジニアのスキルやキャリアパスを深く理解した上で、的確なマッチングを行ってくれます。書類選考の通過率や内定率の高さも特徴で、これまでの経験を活かしてIT業界内でキャリアアップしたいと考えている方には、最適な選択肢の一つです。

(参照:Geekly公式サイト)

大手企業への転職に関するよくある質問

大手企業への転職を目指すにあたり、多くの方が抱くであろう疑問や不安について、Q&A形式でお答えします。

未経験でも大手企業に転職できますか?

結論から言うと、職種未経験での大手企業への中途採用は、極めて難しいのが現実です。

大手企業の中途採用は、基本的に「即戦力」を求める欠員補充や専門家採用です。そのため、応募する職種において、一定レベル以上の実務経験や専門スキルを持っていることが大前提となります。教育コストをかけて一から育てるのは新卒採用の役割であり、中途採用者にその余裕はありません。

ただし、例外的なケースも存在します。

- 第二新卒・ポテンシャル採用: 社会人経験が3年未満程度の若手層を対象に、経験よりもポテンシャルや学習意欲を重視して採用するケースです。ただし、求人数は非常に限られており、新卒同様に高い競争率となります。

- 需要が供給を上回る職種: 例えば、データサイエンティストやAIエンジニアといった最先端のIT人材は、市場全体で不足しているため、実務経験が浅くても、高い学習意欲や関連知識(大学での研究経験など)があれば採用される可能性があります。

- 社内でのキャリアチェンジ: 一度、経験のある職種で大手企業に入社し、社内公募制度などを利用して未経験の職種にチャレンジするという方法も考えられます。

もし未経験から大手企業を目指すのであれば、まずは中小企業やベンチャー企業でその職種の実務経験を3年以上積み、実績を作ってから挑戦するのが最も現実的なルートと言えるでしょう。

転職するのに有利な年齢はありますか?

かつては「転職35歳限界説」なども囁かれましたが、現代の転職市場において、年齢そのものが絶対的なハードルになることは少なくなりました。 最も重要なのは、年齢ではなく「企業が求めるスキルや経験と、応募者のキャリアがマッチしているか」です。

ただし、年齢層ごとに企業から期待される役割が異なるのは事実です。

- 20代(特に後半): ポテンシャルと実務経験のバランスが良く、最も求人数が多いボリュームゾーンです。柔軟性や吸収力も期待されており、プレイヤーとしての活躍が求められます。未経験や異業種への転職(ポテンシャル採用)の最後のチャンスがあるのもこの年代です。

- 30代: 実務経験が豊富になり、専門性も高まってくる年代です。即戦力として、現場の中核を担うリーダーシップや、後輩の指導役としての役割も期待されます。マネジメント経験があれば、管理職候補としての道も開けてきます。

- 40代以降: プレイヤーとしての高い専門性に加えて、豊富なマネジメント経験や、事業全体を俯瞰できる視点が強く求められます。部長クラス以上の管理職や、特定の分野におけるエキスパートとしての採用が中心となります。実績や人脈がなければ、転職の難易度は上がります。

結論として、どの年齢であっても、その年齢に見合ったスキル、経験、そして実績を備えていることが、大手企業への転職を成功させる鍵となります。

学歴フィルターはありますか?

多くの企業は、公式には「学歴フィルターの存在を否定」しています。しかし、人気の大手企業に応募が殺到する現実を考えると、実質的に、書類選考の初期段階で学歴が判断材料の一つになっている可能性は否定できません。

採用担当者は、膨大な数の応募書類を効率的に捌く必要があります。その際、出身大学名が一つのスクリーニング基準として使われてしまうケースは、残念ながら存在すると考えられます。

しかし、これはあくまで新卒採用の傾向が強い話です。 中途採用においては、新卒採用ほど学歴が重視されることはありません。なぜなら、企業が知りたいのは「大学で何を学んだか」よりも「社会に出てから、どのような経験を積み、どのような成果を出してきたか」だからです。

- 職務経歴が学歴を上回る: 誰もが知る有名企業での勤務経験や、数値で示せる輝かしい実績があれば、学歴のハンディキャップを十分にカバーできます。

- 専門性がモノを言う: 高度な専門職(ITエンジニア、研究職、法務など)の世界では、出身大学名よりも、保有するスキル、資格、研究実績の方がはるかに重要視されます。

学歴に自信がない場合でも、悲観する必要はありません。学歴を凌駕するだけの圧倒的な実務経験と専門性を身につけることが、大手企業への扉を開く最も確実な方法です。職務経歴書で、これまでの実績を具体的かつ魅力的にアピールすることに全力を注ぎましょう。