「人生100年時代」と言われる現代において、60歳はもはや引退の時期ではなく、新たなキャリアをスタートさせる絶好の機会です。定年後も意欲的に働き続けたいと考える方が増える一方で、「60代からの仕事探しは難しいのではないか」「どんな準備をすれば良いのか分からない」といった不安や疑問を抱えている方も少なくありません。

長年培ってきた経験やスキルは、間違いなくあなたの強力な武器となります。しかし、若い世代と同じ方法で転職活動を進めてもうまくいかないのが現実です。60代の転職市場の現状を正しく理解し、企業がシニア層に何を求めているのかを把握した上で、戦略的に準備を進めることが成功への鍵となります。

この記事では、60代の転職・再就職のリアルな現状から、企業がシニア層を採用する理由、転職活動を成功させるための具体的なコツ、おすすめの仕事、さらには活用すべき転職サイトまで、60歳からの仕事探しに必要な情報を網羅的に解説します。これからのセカンドキャリアをより充実させるための一歩を、この記事と共に踏み出しましょう。

目次

60代の転職・再就職の現状

60代の転職活動を始めるにあたり、まずはその現状を客観的に把握することが重要です。希望に満ちたセカンドキャリアを目指す一方で、若年層とは異なる厳しい現実があることも事実です。ここでは、60代の転職がなぜ厳しいと言われるのか、その理由を深掘りしつつ、決して不可能ではないという希望の光についても解説します。

60代の転職は厳しい?その理由を解説

多くの方が感じているように、60代の転職活動は20代や30代のそれとは異なり、いくつかの障壁が存在します。その背景には、求人数、年収、そして任されるポジションという3つの大きな要因が関係しています。

求人数が減少する

60代の転職における最大の障壁は、応募可能な求人の絶対数が若年層に比べて大幅に減少することです。多くの企業は、組織の将来を担う人材として、長期的な育成を前提としたポテンシャル採用を若手層に対して行います。そのため、求人情報に「年齢不問」と記載されていても、実質的には20代から40代前半までをメインターゲットとしているケースが少なくありません。

総務省統計局が公表している労働力調査によると、転職者数は35~44歳がピークとなり、年齢が上がるにつれて減少していく傾向にあります。(参照:総務省統計局 労働力調査)これは、企業側の採用ニーズが若年層・ミドル層に集中していることの現れと言えるでしょう。

企業が60代の人材に求めるのは、ポテンシャルではなく「即戦力」としての具体的なスキルや経験です。そのため、自身のキャリアと完全に合致するピンポイントな求人を探す必要があり、結果として選択肢が狭まってしまうのです。特に、未経験の職種や業界へのチャレンジは、若年層に比べて格段にハードルが上がります。これまでの経験とは全く異なる分野への転職を希望する場合、相当な覚悟と周到な準備が求められます。

年収が下がる傾向にある

定年前の給与水準を維持、あるいはそれ以上を目指すことは、60代の転職において非常に困難な課題です。多くの場合、転職を機に年収が下がることを覚悟しておく必要があります。

厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」を見ると、一般労働者の賃金カーブは男女ともに50代後半でピークを迎え、60代以降は下降していくのが明確です。特に60~64歳、65~69歳の層では、賃金が大きく減少しています。(参照:厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査)

この背景には、いくつかの理由があります。

第一に、雇用形態の変化です。60代の求人は、正社員ではなく、契約社員、嘱託社員、パート・アルバイトといった非正規雇用の割合が高まります。これらの雇用形態は、一般的に正社員よりも給与水準が低く設定されています。

第二に、役職の変化です。定年前は部長や課長といった管理職として高い給与を得ていた方でも、転職先で同じポジションに就けるとは限りません。多くの場合、現場の実務を担う専門職や、若手のサポート役といったポジションでの採用となり、それに伴い給与も調整されます。

第三に、企業の給与体系です。日本の多くの企業では、年功序列型の賃金制度が根強く残っており、勤続年数に応じて給与が上昇します。転職すると勤続年数がリセットされるため、給与水準が下がるのは避けられない側面もあります。

もちろん、高度な専門性や希少なスキルを持つ人材であれば、高年収を維持することも可能ですが、それはごく一部のケースです。多くの場合、「収入」よりも「やりがい」や「働きやすさ」など、他の条件を優先する必要が出てくるでしょう。

ポジションが限定される

前述の年収の話とも関連しますが、60代の転職では任されるポジションが限定される傾向にあります。定年前に部下を束ねる管理職だったとしても、転職先で同様のマネジメント職に就ける機会は多くありません。

企業が60代に期待するのは、組織全体を動かすリーダーシップよりも、特定の分野における専門性や、若手社員への技術指導といった役割です。具体的には、以下のようなポジションが中心となります。

- 専門職・スペシャリスト: 経理、人事、法務、技術開発など、長年の経験で培った専門知識を活かして実務を担う役割。

- 顧問・アドバイザー: 経営層や事業部長に対して、自らの知見を基に助言を行う役割。常勤ではなく、週数日の勤務となるケースも多いです。

- 技術指導員・メンター: 製造現場や開発部門などで、若手社員に熟練の技術やノウハウを継承する役割。

- 現場の実務担当者: これまでの経験を活かしつつ、プレイヤーとして現場の第一線で働く役割。

自らが組織のトップに立って意思決定を行うというよりは、縁の下の力持ちとして組織を支える役割を求められることが多くなります。過去の役職や立場に固執せず、新たな役割を前向きに受け入れる柔軟性が、転職成功の鍵を握ると言えるでしょう。

ただし60代の正社員転職は不可能ではない

ここまで厳しい現実について解説してきましたが、悲観的になる必要はありません。適切な準備と戦略さえあれば、60代で正社員として転職することは決して不可能ではありません。むしろ、近年の社会情勢はシニア層にとって追い風となっています。

その最大の要因が、「高年齢者雇用安定法」の改正です。2021年4月に施行された改正法により、企業には70歳までの就業機会を確保することが努力義務となりました。これにより、多くの企業がシニア層の活用を本格的に検討し始めており、60代を対象とした求人も確実に増加傾向にあります。

また、少子高齢化に伴う労働力人口の減少は、多くの業界で深刻な人手不足を引き起こしています。特に、介護、運送、建設、警備、製造といった業界では、年齢に関わらず働く意欲のある人材を積極的に採用する動きが活発化しています。これらの業界では、60代の真面目な勤務態度や責任感の強さが高く評価されています。

さらに、長年培ってきた専門性やニッチなスキルは、年齢というハンディキャップを補って余りある武器となります。例えば、特定の業界でしか通用しないと思われがちな知識や人脈が、異業種の企業から「喉から手が出るほど欲しい」と評価されるケースも少なくありません。

重要なのは、自分自身の市場価値を正しく認識し、それを求めている企業を的確に見つけ出すことです。過去のキャリアに固執せず、新しい働き方や役割を柔軟に受け入れ、学び続ける意欲を示すことができれば、60代からでも満足のいく正社員としてのキャリアを築く道は開かれています。厳しい現実を直視しつつも、前向きな気持ちで一歩を踏み出すことが大切です。

企業が60代のシニア層を採用する理由

求人数が減り、年収が下がる傾向にある一方で、なぜ企業はあえて60代のシニア層を採用するのでしょうか。その背景には、若手人材だけでは得られない、シニア層ならではの価値に対する明確な期待があります。企業側の視点を理解することは、自身の強みを効果的にアピールし、転職活動を有利に進める上で非常に重要です。

豊富な経験と専門的なスキル

企業が60代のシニア層に寄せる最も大きな期待は、長年の職業人生で培われた豊富な経験と、特定の分野における深い専門的スキルです。これは、いくら優秀な若手社員であっても、一朝一夕には身につけられない貴重な財産です。

例えば、経理部門であれば、数十年にわたる実務経験の中で、法改正や会計基準の変更、税務調査への対応など、様々な局面を乗り越えてきた経験があります。こうした経験は、マニュアルには書かれていない「生きた知識」として、企業の安定的な経営に大きく貢献します。

製造業の現場では、熟練工が持つ「勘」や「コツ」といった暗黙知が、製品の品質を左右するケースも少なくありません。機械の微妙な音の変化から不具合を察知したり、わずかな手触りの違いで最適な加工条件を見極めたりする能力は、長年の経験の賜物です。

また、豊富な経験は予期せぬトラブルやクレームが発生した際の対応力にも繋がります。多くの修羅場をくぐり抜けてきたシニア層は、動じることなく冷静に状況を分析し、最善の解決策を導き出すことができます。このような安定感と課題解決能力は、組織にとって大きな安心材料となるのです。

応募書類や面接では、ただ「経験が豊富です」と述べるだけでなく、「過去に〇〇という課題に対し、自身の△△というスキルを用いて、□□という成果を上げた」というように、具体的なエピソードを交えて自身の経験とスキルを言語化することが極めて重要です。企業は、その経験が自社でどのように再現され、貢献してくれるのかを具体的にイメージしたいと考えています。

若手社員への技術や知識の継承

多くの企業、特に技術系の専門職や職人技が求められる業界では、団塊世代の大量退職による技術・ノウハウの断絶が深刻な経営課題となっています。マニュアル化が難しい属人的なスキルや、長年の試行錯誤の末に確立された業務プロセスなど、組織に眠る「暗黙知」をいかにして次世代に引き継ぐかが問われています。

ここで、60代のシニア層は「技術の伝道師」としての重要な役割を期待されます。OJT(On-the-Job Training)の指導役として若手社員の隣につき、手本を見せながら実践的なスキルを教えることは、シニア層だからこそできる貴重な貢献です。

単に作業手順を教えるだけでなく、その作業が持つ意味や背景、過去の失敗談などを交えながら指導することで、若手社員はより深く業務を理解し、応用力を身につけることができます。このような、経験に裏打ちされた指導は、座学の研修では決して得られない価値を持ちます。

また、技術的な指導だけでなく、社会人としての心構えや仕事への向き合い方を伝えるメンターとしての役割も期待されています。時には厳しく、時には優しく若手社員に寄り添い、その成長をサポートする存在は、組織の活性化や人材の定着にも繋がります。

面接などの場面では、「自分のスキルを若手に伝え、会社の成長に貢献したい」という意欲を明確に示すことが効果的です。「これまで培ってきた〇〇の技術を、次世代を担う若い人たちに伝えることで、組織全体の技術力向上に貢献したい」といった具体的な言葉でアピールすることで、企業側の期待と自身の意欲が合致していることを示すことができます。

安定した勤務と高い定着率

若手・中堅社員の早期離職は、多くの企業にとって悩みの種です。採用や教育にかけたコストが無駄になるだけでなく、組織全体の士気低下にも繋がりかねません。その点、60代のシニア層は、一般的に離職率が低く、安定して長く勤務してくれることへの期待が持たれています。

シニア層の多くは、子育てや住宅ローンといったライフイベントが一段落し、生活基盤が安定しています。そのため、キャリアアップや収入増を求めて次々と転職を繰り返すというよりは、「この会社で腰を据えて貢献したい」と考える傾向が強いです。この高い定着率は、採用する企業側にとって大きなメリットとなります。

また、長年の社会人経験から、基本的なビジネスマナーや時間管理、責任感といった社会人としての基礎力が高いレベルで備わっていることも魅力です。遅刻や無断欠勤が少なく、真面目にコツコツと業務に取り組む姿勢は、職場の規律を保ち、他の社員への良い見本となります。

特に、パートやアルバイトといった非正規雇用のポジションでは、頻繁な入れ替わりが業務の安定性を損なう一因となります。そのような中で、責任感を持って長期間勤務してくれるシニア層の存在は、現場にとって非常に心強いものです。

この「安定性」をアピールするためには、健康面での自己管理が重要になります。面接で「健康維持のために、週に2回ジムに通っています」「毎日ウォーキングを欠かしません」といった具体的な取り組みを伝えることで、企業側の「長く元気に働いてくれるだろうか」という不安を払拭することができます。

豊富な人脈

特に営業職やコンサルタント、あるいは購買・調達といった社外との折衝が多い職種において、60代のシニア層が前職までに築き上げた豊富な人脈は、非常に大きな価値を持つことがあります。

長年の業界経験を通じて構築された、顧客や取引先、協力会社、あるいは業界団体のキーパーソンとの強固な信頼関係は、新しいビジネスチャンスの創出や、困難な交渉の円滑化に直接繋がる可能性があります。若手社員がゼロから関係を構築するには多大な時間と労力がかかりますが、シニア層の人脈を活用することで、そのプロセスを大幅にショートカットできる場合があります。

例えば、新しい販路を開拓したいと考えている企業にとって、その業界のキーパーソンと繋がりを持つシニア人材は、まさに「宝の山」です。また、特定の部品の調達で苦労しているメーカーにとって、供給元との太いパイプを持つ人材は、事業の継続性を担保する上で不可欠な存在となり得ます。

ただし、人脈をアピールする際には注意が必要です。前職の守秘義務に違反したり、あたかも全ての人脈を自由に使えるかのように過大な表現をしたりすることは避けなければなりません。あくまでも、「これまでの経験で培った〇〇業界のネットワークを活かし、貴社の事業拡大に貢献できる可能性があります」といった、誠実かつ可能性を示唆する伝え方が望ましいでしょう。

企業が60代を採用する理由は、単なる労働力の補填ではありません。そこには、若手にはない経験、技術、安定性、そして人脈といった、シニア層ならではの付加価値への明確な期待が存在します。これらの期待を正しく理解し、自身のキャリアと結びつけてアピールすることが、厳しい転職市場を勝ち抜くための重要な戦略となるのです。

60代の転職活動を成功させるための8つのコツ

60代の転職は、若年層と同じ戦略ではうまくいきません。これまでのキャリアを強みとしつつも、変化に柔軟に対応する姿勢が求められます。ここでは、転職活動を成功に導くための8つの具体的なコツを、その理由と共に詳しく解説します。

① これまでのキャリアとスキルを棚卸しする

転職活動の第一歩であり、最も重要なプロセスが「キャリアの棚卸し」です。これは、単に職歴を時系列で書き出す作業ではありません。これまでの仕事人生で「何を経験し」「何を学び」「どのような成果を上げ」「どんなスキルが身についたのか」を客観的に分析し、言語化する作業です。

なぜこれが重要かというと、60代の採用では「自社で即戦力として活躍できるか」が最大の判断基準となるからです。企業は、あなたの経験が自社のどの部門で、どのように役立つのかを具体的に知りたいのです。

キャリアの棚卸しは、以下のステップで進めると効果的です。

- 職務経歴の洗い出し: これまで所属した会社、部署、役職、担当業務を時系列ですべて書き出します。

- 実績の深掘り: 各業務において、どのような課題や目標があったか(Situation/Task)、それに対して自分がどのような行動を取ったか(Action)、その結果どのような成果が出たか(Result)を具体的に記述します(STARメソッド)。成果は「売上を〇%向上させた」「コストを〇円削減した」「業務時間を〇時間短縮した」など、可能な限り具体的な数字で示すことが重要です。

- スキルの抽出: 実績を元に、自分が持つスキルを抽出します。「マネジメントスキル」「交渉力」「課題解決能力」「〇〇(専門分野)の知識」「〇〇(ソフトウェア)の操作スキル」など、汎用的なポータブルスキルと、専門的なテクニカルスキルに分けて整理します。

この作業を通じて、自分では当たり前だと思っていた経験が、実は他社にとっては非常に価値のあるスキルであることに気づくケースも少なくありません。この棚卸しで整理した内容は、後の職務経歴書作成や面接での自己PRの核となります。自分の強みを客観的に把握し、自信を持って語れるように準備しておくことが、成功への第一歩です。

② 雇用形態のこだわりを捨てる

60代の転職では、正社員という雇用形態へのこだわりを一度捨て、視野を広げることが成功の可能性を大きく広げます。前述の通り、60代向けの求人は契約社員、嘱託社員、パート・アルバイトといった非正規雇用の割合が高くなるのが現実です。

「正社員でなければ働かない」と固執してしまうと、応募できる求人が極端に少なくなり、選択肢を自ら狭めてしまうことになります。むしろ、多様な働き方を柔軟に受け入れることで、思わぬチャンスに出会える可能性があります。

例えば、最初は契約社員やパートとして入社し、そこで実績と信頼を積み上げることで、正社員登用の道が開けるケースは決して珍しくありません。企業側としても、まずは有期雇用で働きぶりを見極めたいという意図がある場合が多いです。実力を示せば、会社にとって不可欠な人材として、より安定したポジションを提示される可能性は十分にあります。

また、フルタイムの正社員にこだわらないことで、「週3日勤務で趣味の時間も確保する」「午前中だけ働いて午後はゆっくり過ごす」といった、自身のライフスタイルに合わせた働き方を選択できるようになります。これは、セカンドキャリアを豊かにする上で大きなメリットと言えるでしょう。

雇用形態はあくまでも入り口の一つです。大切なのは、その会社で自分が何をしたいのか、どのように貢献できるのかです。柔軟な発想で求人を探すことが、結果的に満足のいく仕事との出会いに繋がります。

③ 希望条件に優先順位をつける

転職活動において、「年収も高く、勤務地も近く、仕事内容も面白く、残業もない」という全ての希望を満たす完璧な求人は、まず存在しません。特に60代の転職では、何かしらの条件で妥協が必要になる場面が多くなります。

そこで重要になるのが、自分の中で「これだけは譲れない」という条件と、「これは妥協できる」という条件を明確にし、優先順位をつけておくことです。

まず、仕事に求める条件をすべてリストアップしてみましょう。

例:年収、仕事内容、勤務地、勤務時間、休日、会社の規模、職場の雰囲気、雇用形態、社会保険の有無など。

次に、それらの条件を「絶対に譲れない条件」「できれば満たしたい条件」「妥協できる条件」の3つに分類します。

- 絶対に譲れない条件(Must): これが満たされないなら応募しない、という最低ライン。例えば「生活のために月収〇万円は必要」「通勤時間は1時間以内」など、1〜2つに絞り込むのが理想です。

- できれば満たしたい条件(Want): 満たされていれば嬉しいが、他の条件が良ければ妥協できるもの。「土日祝休み」「残業が少ない」など。

- 妥協できる条件(Nice to have): あまりこだわらないもの。「会社の知名度」「オフィスの綺麗さ」など。

このように優先順位を整理しておくことで、求人情報を探す際に迷いがなくなり、効率的に自分に合った求人を見つけ出せます。また、面接で希望条件を聞かれた際にも、筋の通った回答ができ、現実的なキャリアプランを持っていることをアピールできます。全ての条件を満たそうとせず、自分にとっての「最適解」を見つける姿勢が大切です。

④ 謙虚な姿勢と柔軟性を持つ

豊富な経験を持つシニア層が、転職市場で最も警戒されるのが「プライドの高さ」と「柔軟性の欠如」です。過去の役職や成功体験に固執し、「昔はこうだった」「私のやり方の方が正しい」といった態度を取る人は、敬遠されてしまいます。

転職するということは、新しい会社の文化やルール、仕事の進め方をゼロから学ぶということです。たとえ年下であっても、その会社では自分より先輩であり、上司になることもあります。年下の相手に対しても敬意を払い、素直に教えを請う謙虚な姿勢が何よりも重要です。

面接では、必ずと言っていいほど「年下の上司の下で働くことに抵抗はありますか?」という質問をされます。この時、単に「問題ありません」と答えるだけでなく、「年齢に関係なく、役職者を尊重し、その指示に従います。むしろ、自分にはない視点や知識を若い方から学ばせていただきたいと考えています」といった、前向きで協調的な姿勢を示すことができれば、採用担当者に安心感を与えることができます。

「お茶出しやコピー取りは若手の仕事」といった固定観念も捨てましょう。チームの一員として、雑用だと思われる仕事でも率先して行う姿勢は、周囲からの信頼を得る上で非常に効果的です。「元〇〇部長」という過去の鎧を脱ぎ捨て、一人の新人として新しい環境に溶け込もうとする柔軟性が、セカンドキャリアを成功させる上で不可欠な要素です。

⑤ 健康であることをアピールする

企業がシニア層を採用する際に抱く大きな懸念の一つが「健康面のリスク」です。「すぐに体調を崩して休んでしまうのではないか」「体力的にハードな仕事は任せられないのではないか」といった不安を払拭することが重要です。

そのためには、日頃から健康管理に努めていることを具体的にアピールしましょう。履歴書の本人希望欄や面接の場で、以下のような点を伝えるのが効果的です。

- 「健康維持のため、毎日〇kmのウォーキングを習慣にしています」

- 「週に2回はジムに通い、体力の維持に努めています」

- 「年に一度の健康診断では、特に問題の指摘はありません」

- 「バランスの取れた食事と十分な睡眠を心がけています」

言葉で伝えるだけでなく、面接当日の立ち居振る舞いも重要です。背筋を伸ばしてハキハキと話す、明るい表情を心がけるといった態度は、健康的な印象を与えます。逆に、猫背でボソボソと話したり、表情が暗かったりすると、不健康で意欲が低いと見なされかねません。

「年齢を重ねても、心身ともに健康で、エネルギッシュに働くことができる」ということを、言動の両面から示すことが、採用担当者の不安を取り除き、安心して採用を決定してもらうための鍵となります。

⑥ 新しいことを学ぶ意欲を示す

これまでの経験が豊富であることは大きな強みですが、それに安住して新しいことを学ぼうとしない姿勢は、成長が止まった人材と見なされてしまいます。変化の激しい現代において、企業が求めているのは、年齢に関わらず常に学び続け、自分をアップデートしていける人材です。

「もう年だから新しいことは覚えられない」といった態度は禁物です。「これまでの経験を活かしつつも、新しい知識や技術を積極的に吸収し、貴社に貢献していきたい」という向上心や学習意欲を明確に示しましょう。

例えば、応募する業界の最新動向について事前に調べておき、「最近の〇〇という技術に興味があり、自分なりに勉強しています」と伝えたり、業務に関連する資格取得に挑戦していることをアピールしたりするのも良いでしょう。

特に、ITツールへの対応力は多くの企業が注目するポイントです。基本的なPC操作はもちろん、チャットツール(SlackやMicrosoft Teamsなど)やWeb会議システム(ZoomやGoogle Meetなど)の使用経験があれば、大きなアピールになります。もし経験がなくても、「新しいツールを使うことに抵抗はありません。積極的に覚えていきたいです」と前向きな姿勢を示すことが大切です。

過去の成功体験にしがみつくのではなく、未来に向けて学び続ける姿勢こそが、企業に「この人なら、入社後も成長し続けてくれるだろう」という期待を抱かせるのです。

⑦ パソコンの基本スキルを身につける

現代のビジネスにおいて、職種を問わずパソコンスキルは必須の能力と見なされています。事務職はもちろん、製造業や介護職など、一見パソコンとは無関係に思える仕事でも、日報の作成やシフト管理、情報共有などでパソコンやスマートフォンを使用する場面は非常に多くなっています。

最低限、以下のスキルは身につけておきたいところです。

- 基本的なPC操作: 電源のオン・オフ、ファイルやフォルダの管理、タイピング。

- Word(ワード): 文章の作成、編集、書式設定、印刷。

- Excel(エクセル): 簡単な表計算、SUM関数などの基本関数、グラフ作成。

- メール: 新規作成、返信、転送、添付ファイルの送受信。

これらのスキルに自信がない場合は、転職活動と並行して学習を進めることを強くおすすめします。ハローワークが実施する職業訓練(ポリテクセンターなど)や、地域のシルバー人材センター、民間のPCスクールなど、シニア向けに分かりやすく教えてくれる場所はたくさんあります。

「パソコンは使えます」と自信を持って言えることは、応募できる求人の幅を広げるだけでなく、採用担当者に「現代のビジネス環境に適応できる人材だ」という安心感を与えます。苦手意識を持たずに、まずは基本から挑戦してみましょう。

⑧ 家族の理解を得ておく

転職活動は、精神的にも経済的にも本人にとって大きな挑戦ですが、それは家族にとっても同じです。特に、定年前よりも年収が下がるケースが多いため、家計への影響について事前に家族としっかりと話し合い、理解を得ておくことが不可欠です。

「転職して給料がこれくらいになる見込みだけど、生活はやっていけそうか」「新しい仕事では勤務時間が不規則になるかもしれない」など、想定される変化を包み隠さず共有し、コンセンサスを形成しておきましょう。

家族からの反対や不安は、転職活動中の大きなストレスになります。逆に、家族が応援してくれれば、それは何よりの心の支えとなり、面接で思うようにいかない時でも前向きな気持ちを維持できます。

また、面接で「ご家族は今回の転職について何と仰っていますか?」と聞かれることもあります。その際に、「家族も私の新たな挑戦を応援してくれています」と堂々と答えられれば、採用担当者も「この人なら、腰を据えて長く働いてくれそうだ」とポジティブな印象を持つでしょう。転職は一人だけの問題ではありません。最も身近なサポーターである家族を味方につけることも、成功のための重要な準備の一つです。

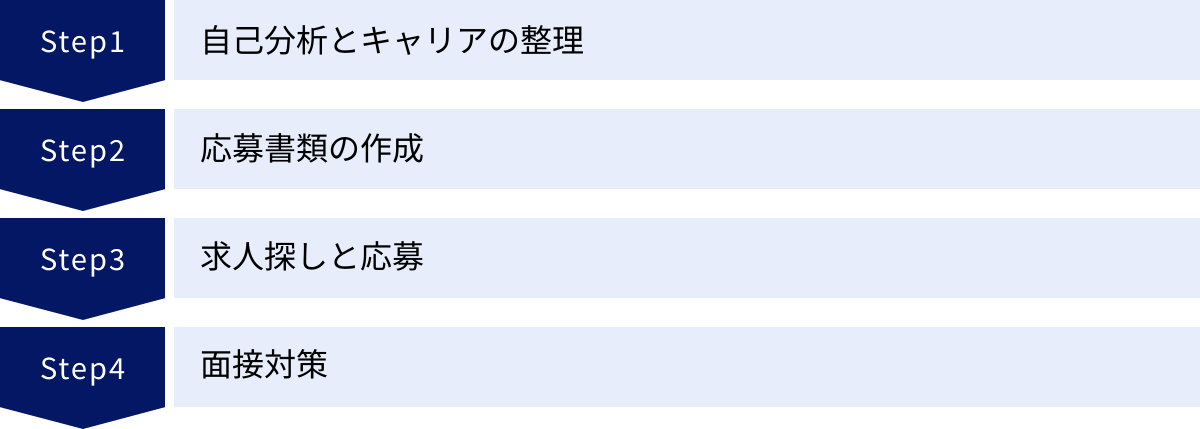

【ステップ別】60代の転職活動の進め方

60代の転職活動は、やみくもに進めても良い結果には繋がりません。自己分析から応募、面接まで、各ステップでポイントを押さえた戦略的なアプローチが求められます。ここでは、転職活動を4つのステップに分け、それぞれで具体的に何をすべきかを詳しく解説します。

ステップ1:自己分析とキャリアの整理

転職活動の土台となるのが、この最初のステップです。ここでの準備が不十分だと、応募書類の説得力が弱まったり、面接で一貫性のない回答をしてしまったりする原因になります。じっくりと時間をかけて、自分自身と向き合いましょう。

経験・スキルの洗い出し

まずは、これまでのキャリアを客観的に振り返り、「自分に何ができるのか」を明確にする作業(キャリアの棚卸し)から始めます。前述の「成功させるための8つのコツ」でも触れましたが、ここではさらに具体的な方法を紹介します。

職務経歴の詳細な書き出し:

所属企業、部署、役職、在籍期間といった基本情報に加え、担当したプロジェクトや業務内容をできるだけ具体的に書き出します。この時、「何をしていたか(What)」だけでなく、「なぜそれを行ったのか(Why)」「どのように進めたのか(How)」まで深掘りすると、自分の思考プロセスや行動特性が見えてきます。

STARメソッドの活用:

書き出した業務内容の中から、特に成果を上げたものや困難を乗り越えた経験について、以下の4つの視点で整理します。

- S (Situation): 状況: どのような状況、環境、課題がありましたか?

- T (Task): 役割・目標: その中で、あなたに課せられた役割や目標は何でしたか?

- A (Action): 行動: 目標達成のために、具体的にどのような行動を取りましたか?

- R (Result): 結果: あなたの行動によって、どのような結果(成果)がもたらされましたか?

(具体例)

- S: 担当していた製品の売上が前年比10%減と低迷していた。

- T: 3ヶ月以内に売上を前年比プラスに回復させるという目標が課せられた。

- A: 過去の販売データを分析し、顧客層を再定義。新たなターゲットに向けたDM送付と、既存顧客へのフォローコールを徹底した。

- R: 結果として、3ヶ月後には売上が前年比5%増に回復し、目標を達成した。

この作業を通じて、「データ分析力」「課題解決能力」「行動力」といった自分の強みが明確になります。**この具体的なエピソードこそが、職務経歴書や面接で語るべきあなたの「売り」となるのです。

仕事選びの軸を明確にする

次に、「何のために働くのか」「どのような働き方をしたいのか」という、仕事選びの軸を定めます。60代の働く目的は、現役時代とは異なり、多様化します。「収入」が最優先の人もいれば、「やりがい」や「社会貢献」、「健康維持」を重視する人もいるでしょう。

以下の項目について、自分の考えを整理してみましょう。

- 働く目的: なぜ働きたいのか?(生活費、お小遣い、社会との繋がり、自己実現、健康のためなど)

- 希望する収入: 最低限必要な月収・年収はいくらか?

- 希望する働き方: 正社員、契約社員、パート? フルタイム、時短勤務? 週何日働きたいか?

- 重視する条件: 仕事内容、勤務地、人間関係、会社の安定性、休日の取りやすさなど、何を最も大切にしたいか。

ここで定めた軸が、膨大な求人情報の中から自分に合ったものを選び出す際の羅針盤となります。軸がブレていると、目先の条件に惹かれて自分に合わない仕事を選んでしまい、後悔する原因になります。

ステップ2:応募書類の作成

自己分析で整理した内容を基に、採用担当者に「この人に会ってみたい」と思わせる応募書類を作成します。履歴書と職務経歴書、それぞれにポイントがあります。

履歴書作成のポイント

履歴書は、あなたのプロフィールを簡潔に伝えるための書類です。丁寧な字で、正確に記入することが大前提です。

- 写真: 3ヶ月以内に撮影した、清潔感のある証明写真を使用します。スーツ着用が基本で、明るい表情を心がけましょう。スピード写真ではなく、写真館での撮影がおすすめです。

- 学歴・職歴: 会社名は略さず、正式名称で記入します。入社・退社の経歴は正確に書きましょう。

- 免許・資格: 応募する仕事に関連するものはもちろん、運転免許など汎用的なものも忘れずに記入します。

- 志望動機: 使い回しは厳禁です。 応募する企業ごとに、なぜその企業で働きたいのか、自分の経験をどう活かせるのかを具体的に記述します。「貴社の〇〇という理念に共感し、私の△△という経験が貢献できると考えました」のように、企業研究に基づいた内容を盛り込みましょう。

- 本人希望記入欄: 給与や勤務地などの条件面は、あまり細かく書きすぎると我儘な印象を与えかねません。どうしても譲れない条件のみを簡潔に記し、「貴社規定に従います」と書くのが一般的です。健康状態をアピールするために、「健康状態は良好であり、フルタイム勤務に支障ありません」といった一文を加えても良いでしょう。

職務経歴書作成のポイント

職務経歴書は、あなたの経験とスキルをアピールするための最重要書類です。採用担当者はここに最も注目します。

- 形式: 一般的な「編年体式(時系列)」のほか、職務内容ごとに経歴をまとめる「キャリア式」も有効です。特に、複数の職種を経験してきた方や、特定の専門性をアピールしたい場合は、キャリア式の方が見やすく、強みを強調できます。

- 要約(サマリー): 冒頭に、200〜300字程度でこれまでのキャリアの要約を記載します。採用担当者は多忙なため、ここで興味を引けるかどうかが勝負です。自分の最もアピールしたい経験やスキル、自己PRを簡潔にまとめましょう。

- 具体的な実績: ステップ1で整理したSTARメソッドの内容を活かし、具体的な数字を用いて実績を記述します。「頑張りました」ではなく、「〇〇を導入し、コストを年間△△万円削減しました」といった書き方を心がけます。

- 活かせる経験・知識・スキル: マネジメント経験だけでなく、PCスキル(使用可能なソフトと習熟度)、語学力、専門知識などを箇条書きで分かりやすくまとめます。

- 自己PR: 志望動機と重複しないよう、仕事に対する姿勢や意欲、人間性などをアピールします。「謙虚な姿勢で新しいことを学びたい」「年下のメンバーとも積極的にコミュニケーションを取りたい」といった、シニア転職で重視されるポイントを盛り込むと効果的です。

ステップ3:求人探しと応募

準備が整ったら、いよいよ求人を探し、応募するフェーズに移ります。一つの方法に固執せず、複数のチャネルを並行して活用することが、良い出会いの確率を高めます。

自分の希望に合う求人を探す

様々な求人探しの方法がありますが、それぞれに特徴があります。

- 転職サイト: マイナビミドルシニアなど、シニア向けに特化したサイトや、リクナビNEXTのような総合サイトがあります。自分のペースで探せるのがメリットです。

- 転職エージェント: キャリア相談から求人紹介、面接対策まで、専門のアドバイザーがサポートしてくれます。非公開求人を紹介してもらえることもあります。

- ハローワーク: 全国の求人を網羅しており、特に地場の中小企業の求人に強いのが特徴です。窓口で職員に相談できる安心感があります。

- シルバー人材センター: 地域に根ざした軽作業や短時間の仕事が多く見つかります。社会貢献や健康維持を目的とする場合に適しています。

- 知人・友人からの紹介(リファラル): 信頼性が高く、採用に繋がりやすい方法です。これまでの人脈を活かし、周囲に仕事を探していることを伝えておくのも良いでしょう。

複数の応募方法を試す

応募は1社ずつではなく、並行して複数社に進めるのが基本です。60代の転職は、書類選考の通過率が低い傾向にあるため、数社に応募して不採用だったとしても落ち込む必要はありません。ある程度の数をこなす中で、自分に合う企業が見つかると考え、積極的に応募を続けましょう。ただし、むやみやたらに応募するのではなく、ステップ1で定めた「仕事選びの軸」に沿って、応募する企業を絞り込むことが重要です。

ステップ4:面接対策

書類選考を通過したら、最後の関門である面接です。企業は、書類だけでは分からないあなたの人物像やコミュニケーション能力、仕事への意欲を見ています。万全の準備で臨みましょう。

60代の転職面接でよく聞かれる質問

定番の質問に加え、60代ならではの質問をされることを想定しておきましょう。

- 自己紹介と職務経歴: 1〜2分程度で簡潔に話せるように準備します。だらだらと話さず、要点をまとめて伝える練習をしておきましょう。

- 退職理由: 前職への不満などネガティブな理由は避け、「〇〇という新たな挑戦がしたかった」など、前向きで建設的な理由を述べます。

- 志望動機: なぜ他の会社ではなく、この会社なのかを具体的に語ります。企業研究で得た情報と、自身の経験を結びつけて説明しましょう。

- 健康状態について: 「健康上の問題はありませんか?」という質問には、自信を持って「はい、問題ありません」と答えます。その上で、健康維持のために日頃から気をつけていることを具体的に話すと説得力が増します。

- キャリアプラン・入社後の貢献: 「入社後、どのように貢献していきたいですか?」という質問です。自分の経験を活かして、具体的にどのような場面で、どのように貢献できるかを述べます。

年下の上司への対応について考えをまとめておく

これは60代の面接で最も重要な質問の一つです。「年下の上司の下で働くことに抵抗はありますか?」と聞かれたら、「全く問題ありません」と即答した上で、その理由を具体的に説明します。

(回答例)

「全く問題ございません。仕事において年齢は関係なく、役職者が上司であると認識しております。これまでも年下の上司と仕事をした経験がございますが、常に敬意を持って指示を仰ぎ、円滑な関係を築いてまいりました。むしろ、自分にはない新しい視点や考え方を学ばせていただく良い機会だと捉えております。」

このように、経験に裏打ちされた具体的な回答と、前向きな姿勢を示すことで、採用担当者の懸念を払拭することができます。過去のプライドは捨て、新しい環境への適応力を最大限にアピールしましょう。

採用されやすい60代と採用されにくい60代の特徴

60代の転職活動では、同じような経歴を持っていても、採用される人とそうでない人に分かれます。その差は、スキルや経験そのものよりも、むしろ仕事に対する姿勢や人間性に起因することが少なくありません。企業側の視点に立ち、どのような人材が求められ、どのような人材が敬遠されるのかを理解しておきましょう。

| 特徴 | 採用されやすい60代 | 採用されにくい60代 |

|---|---|---|

| 姿勢 | 謙虚で素直、学ぶ意欲が高い | プライドが高く、過去の栄光にすがる |

| コミュニケーション | 年下にも敬意を払い、円滑な関係を築こうとする | 年下の上司や同僚を軽視する言動が見られる |

| 柔軟性 | 会社の文化やルールに順応しようとする | 自身のやり方や過去の常識を押し付けようとする |

| 健康面 | 自己管理ができており、心身ともに健康 | 健康への配慮が見られず、体力的な不安を感じさせる |

| スキル観 | 新しいツールや知識の習得に前向き | 既存のスキルに固執し、変化を嫌う |

採用されやすい人の特徴

採用担当者が「ぜひ一緒に働きたい」と感じる60代には、共通する特徴があります。それは、豊富な経験を持ちながらも、それを鼻にかけない人間的な魅力です。

謙虚で素直な姿勢がある

採用されやすい人の最大の特徴は、謙虚さと素直さです。長年の経験に裏打ちされた自信は持ちつつも、新しい環境では自分が「新人」であることを理解しています。「教えてください」「学ばせてください」という姿勢で、周囲のアドバイスを素直に受け入れることができます。過去のやり方に固執せず、その会社のルールや文化を尊重し、積極的に吸収しようと努力します。このような姿勢は、周囲に安心感を与え、「この人ならチームにうまく溶け込んでくれそうだ」というポジティブな評価に繋がります。面接での受け答えや、ちょっとした言葉遣いからも、その人の謙虚さは伝わるものです。

健康管理ができている

企業がシニア層を採用する際、最も気になる点の一つが健康面です。採用されやすい人は、自己管理能力が高く、心身ともに健康であることを自然にアピールできます。例えば、面接時に背筋が伸びていて、ハキハキと明るい声で話すだけで、エネルギッシュで健康的な印象を与えます。さらに、「健康維持のために毎日ウォーキングをしています」といった具体的な取り組みを語ることで、長期的に安定して勤務できる人材であることを説得力をもって示すことができます。見た目の若々しさや体力だけでなく、生活習慣を含めた自己管理能力が評価されるのです。

新しい環境への適応力が高い

過去の成功体験は貴重な財産ですが、それに固執すると新しい環境への適応を妨げます。採用されやすい人は、変化を楽しむことができる高い適応力を持っています。例えば、これまで使ったことのないコミュニケーションツール(チャットなど)や業務システムに対しても、「難しそう」と拒絶するのではなく、「面白そうですね、ぜひ覚えたいです」と前向きな関心を示します。年下の社員が持つ新しい知識やスキルに対しても敬意を払い、積極的に学ぼうとします。このようなアンラーニング(学びほぐし)の姿勢は、企業から「入社後も成長し続けてくれる人材だ」と高く評価されます。

採用されにくい人の特徴

一方で、豊富な経験があるにもかかわらず、なかなか採用に至らない人にも共通点があります。多くの場合、その原因は本人の無意識な言動の中に隠されています。

過去の役職や実績に固執する

面接の場で、「私は元部長で、部下を〇〇人束ねていました」「昔はこんな大きなプロジェクトを成功させた」といった過去の自慢話ばかりを繰り返す人は敬遠されます。採用担当者が知りたいのは、過去の栄光ではなく、「その経験を活かして、これから自社にどう貢献してくれるのか」です。過去の役職や肩書は、転職先では何の意味も持ちません。プライドが高く、過去の立場を引きずっている人は、「扱いにくい人材ではないか」という懸念を抱かれてしまいます。自慢話ではなく、実績を客観的な事実として伝え、それがどう未来の貢献に繋がるのかを語ることが重要です。

年下の上司を軽視する

口では「年下の上司でも問題ありません」と言いながらも、態度や言葉の端々に軽視するようなニュアンスが滲み出てしまう人がいます。例えば、面接官が年下だった場合に、無意識にタメ口になったり、上から目線でアドバイスを始めたりするケースです。このような態度は、協調性の欠如と見なされ、一発で不採用の烙印を押されても仕方がありません。年齢に関わらず、相手の立場を尊重し、敬語を正しく使うのは社会人としての基本です。年下の上司や同僚とも円滑な人間関係を築けるかどうかは、企業が最も重視するポイントの一つです。

新しい知識やスキルの習得に消極的

「私の仕事はこれなので、それ以外はやりません」「パソコンは苦手で…」といったように、新しいことへの挑戦に消極的な姿勢を見せる人は、採用されにくい典型です。現代のビジネス環境は変化のスピードが速く、常に新しい知識やスキルの習得が求められます。これまでのやり方に固執し、変化を拒む姿勢は、企業の成長を妨げる要因になりかねません。「もう年だから覚えられない」という態度は、自らの可能性を閉ざすだけでなく、企業からの評価を著しく下げる原因となります。年齢を言い訳にせず、常に学び続ける意欲を示すことが、採用を勝ち取るためには不可欠です。

60代におすすめの仕事10選

60代からの仕事探しでは、これまでの経験を活かせる専門職から、未経験でもチャレンジしやすい仕事まで、幅広い選択肢があります。ここでは、体力的な負担や働きやすさ、需要の高さなどを考慮し、60代の方におすすめの仕事を10種類厳選してご紹介します。

① 事務職

経理、総務、人事、一般事務など、事務職は60代の女性を中心に人気の高い職種です。

- 仕事内容: データ入力、書類作成、電話・来客応対、ファイリング、経費精算など、部署によって様々です。

- 求められるスキル: 基本的なPCスキル(Word, Excel)は必須です。特に経理や人事などの専門事務では、簿記の資格や実務経験があると非常に有利になります。

- メリット・デメリット: 体力的な負担が少なく、空調の効いた室内で働けるのが大きなメリットです。一方で、人気の職種であるため競争率が高い傾向にあります。

- こんな人におすすめ: コツコツと正確に作業するのが得意な方、PC操作に抵抗がない方、これまでの事務経験を活かしたい方に向いています。

② 軽作業・製造

工場や倉庫内での軽作業も、未経験から始めやすい仕事として人気があります。

- 仕事内容: 製品の検品、梱包、ピッキング、ラベル貼り、簡単な組み立て作業などです。重量物を持たない、座ってできる作業も多くあります。

- 求められるスキル: 特別な資格やスキルは不要な場合がほとんどです。集中力と、同じ作業を黙々と続けられる持続力が求められます。

- メリット・デメリット: 未経験者歓迎の求人が多く、シフト制で自分のペースで働きやすいのがメリットです。一方、単純作業が多いため、やりがいを感じにくい場合もあります。

- こんな人におすすめ: 体を動かすのが好きな方、一人で黙々と作業に集中したい方、複雑な人間関係が苦手な方におすすめです。

③ 清掃員

オフィスビル、商業施設、ホテル、病院など、清掃員の需要は常に安定しています。

- 仕事内容: 床の掃き拭き、トイレ清掃、ゴミの回収、窓拭きなど、担当する施設によって様々です。

- 求められるスキル: 経験不問の求人が大半です。真面目にコツコツと取り組む姿勢と、基本的な体力があれば問題ありません。

- メリット・デメリット: 一人で作業することが多く、自分のペースで仕事を進めやすいのがメリットです。早朝や深夜など、短時間勤務の求人も豊富です。一方で、体力的にきついと感じる場合もあります。

- こんな人におすすめ: 綺麗好きな方、体を動かすことが苦にならない方、決まった時間に短時間だけ働きたい方に適しています。

④ マンション管理人

住民の快適な生活をサポートするマンション管理人は、60代の男性に特に人気の職種です。

- 仕事内容: 受付・来訪者対応、共用部分の点検・清掃、ゴミ出しの管理、業者とのやり取りなどが主な業務です。

- 求められるスキル: 住民や業者と円滑にやり取りするためのコミュニケーション能力と、真面目な人柄、責任感が重視されます。

- メリット・デメリット: 勤務時間がきっちり決まっており、残業が少ないのが魅力です。夫婦住み込み可の求人もあります。住民トラブルの対応など、精神的な負担がかかる場面もあります。

- こんな人におすすめ: 人と接するのが好きな方、責任感の強い方、地域社会に貢献したいと考えている方に向いています。

⑤ 警備員

施設警備、交通誘導、イベント警備など、警備員の仕事は多岐にわたり、社会の安全を守る重要な役割を担います。

- 仕事内容: 商業施設やオフィスビルの巡回・監視、工事現場や駐車場での車両・歩行者誘導などです。

- 求められるスキル: 経験は問われませんが、入社後に法定研修を受ける必要があります。真面目で誠実な人柄と、いざという時に冷静に対応できる判断力が求められます。

- メリット・デメリット: 年齢に関わらず活躍できる求人が多く、需要が安定しています。資格を取得すれば給与アップも期待できます。立ち仕事や夜勤が多く、体力が必要な場合があります。

- こんな人におすすめ: 体力に自信がある方、責任感の強い方、社会の役に立つ仕事がしたい方におすすめです。

⑥ 介護職員

高齢化社会の進展に伴い、介護職員の需要はますます高まっています。

- 仕事内容: 食事、入浴、排泄の介助といった身体介護や、掃除、洗濯、調理などの生活援助、レクリエーションの企画・運営などを行います。

- 求められるスキル: 無資格・未経験から始められる求人も多いですが、「介護職員初任者研修」などの資格があると有利です。何よりも利用者への思いやりやコミュニケーション能力が大切です。

- メリット・デメリット: 人手不足のため求人が豊富で、働き口を見つけやすいのが最大のメリットです。人生経験豊富な60代だからこそ、利用者に寄り添ったケアができるという強みもあります。一方で、心身ともに体力が求められる仕事です。

- こんな人におすすめ: 人の役に立ちたいという気持ちが強い方、コミュニケーションが得意な方、体力に自信のある方に向いています。

⑦ ドライバー(タクシー・送迎)

運転が好きな方にとって、ドライバーは有力な選択肢の一つです。

- 仕事内容: タクシードライバー、企業の役員や従業員の送迎、デイサービスや幼稚園の送迎バスの運転などがあります。

- 求められるスキル: 普通自動車運転免許は必須です。タクシーの場合は二種免許が必要ですが、会社が取得を支援してくれるケースも多いです。安全運転意識と、基本的な地理の知識が求められます。

- メリット・デメリット: 自分のペースで働きやすく、頑張り次第で高収入も目指せます(特にタクシー)。一方で、長時間の運転による身体的な負担や、交通トラブルのリスクがあります。

- こんな人におすすめ: 運転が好きで得意な方、一人で仕事をするのが好きな方、地理に明るい方におすすめです。

⑧ 販売・接客

スーパー、デパート、アパレルショップ、コンビニなど、販売・接客の仕事は多岐にわたります。

- 仕事内容: 商品の説明・販売、レジ業務、品出し、在庫管理などです。

- 求められるスキル: 明るい笑顔とコミュニケーション能力が最も重要です。特に、同世代の顧客に対しては、人生経験を活かした親身な接客が高く評価されることがあります。

- メリット・デメリット: 様々な人と接することで、社会との繋がりを感じられるのが魅力です。シフト制で働きやすい求人も多いです。立ち仕事が基本のため、体力が必要となります。

- こんな人におすすめ: 人と話すのが好きな方、おもてなしの心がある方、流行や商品知識を学ぶのが好きな方に向いています。

⑨ コールセンター

企業の顔として、お客様からの電話に対応する仕事です。

- 仕事内容: 商品の注文受付や問い合わせ対応(インバウンド)、新商品のご案内やアンケート調査(アウトバウンド)などがあります。

- 求められるスキル: 丁寧な言葉遣いとコミュニケーション能力、基本的なPCのタイピングスキルが必要です。研修制度が充実している企業が多いため、未経験でも安心です。

- メリット・デメリット: 座り仕事なので体力的な負担が少なく、天候に左右されずに働けます。クレーム対応など、精神的なストレスを感じることもあります。

- こんな人におすすめ: 人の話を丁寧に聞くのが得意な方、PC操作に抵抗がない方、落ち着いた環境で働きたい方におすすめです。

⑩ 経験を活かせる専門職(コンサルタント・顧問など)

これまでのキャリアで培った高度な専門知識やスキル、人脈を直接活かせる仕事です。

- 仕事内容: 経営戦略や特定分野(人事、財務、技術など)に関する助言を行う顧問・コンサルタント、経理・法務などの管理部門のスペシャリスト、技術指導員などがあります。

- 求められるスキル: 他の人には真似できない、高いレベルの専門性が求められます。

- メリット・デメリット: これまでの経験を最大限に活かせ、高いやりがいと高収入が期待できます。週数日の勤務など、柔軟な働き方が可能な場合も多いです。一方で、求人数は非常に少なく、狭き門となります。

- こんな人におすすめ: 特定の分野で長年の経験と実績を積んできた方、自分の知識やスキルで企業の課題解決に貢献したい方に向いています。

60歳からの仕事探しにおすすめの転職サイト5選

60代の仕事探しでは、どのツールを使って求人を探すかが非常に重要です。シニア層に特化したサイトから、幅広い求人を扱う総合サイトまで、それぞれの特徴を理解し、複数を組み合わせて活用するのが成功の秘訣です。ここでは、特におすすめの転職サイト・サービスを5つ紹介します。

| サービス名 | 主な特徴 | メリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| マイナビミドルシニア | 40〜60代以上に特化した求人サイト | 年齢層にマッチした求人が探しやすい、スカウト機能がある | シニア向けの求人を効率的に探したい人 |

| FROM40 | 40代・50代以上のミドル・シニア向け転職サイト | 経験を活かせる正社員求人や管理職求人が見つかりやすい | これまでのキャリアを活かして正社員を目指したい人 |

| リクナビNEXT | 業界最大級の総合型転職サイト | 圧倒的な求人数で、幅広い選択肢から検討できる | 多くの求人情報の中から自分に合う仕事を見つけたい人 |

| doda | 転職サイトとエージェントサービスを併用可能 | 専門のキャリアアドバイザーに相談でき、非公開求人も紹介してもらえる | プロのサポートを受けながら転職活動を進めたい人 |

| ハローワーク | 国が運営する無料の職業紹介サービス | 地元の求人に強く、窓口で直接相談できる安心感がある | 地域に密着して働きたい人、対面での相談を希望する人 |

① マイナビミドルシニア

株式会社マイナビが運営する、40代、50代、60代以上のミドル・シニア世代に特化した求人情報サイトです。「いくつになっても、働く喜びを。」をコンセプトに、年齢を理由に仕事探しをあきらめないためのサービスを提供しています。

- 特徴・メリット:

- ターゲット層の明確化: 求人情報がミドル・シニア層向けに絞られているため、「応募しても年齢で断られるのでは」という心配が少なく、効率的に仕事を探せます。

- 多様な働き方の求人: 正社員だけでなく、契約社員、パート・アルバイト、業務委託など、様々な雇用形態の求人が掲載されており、ライフスタイルに合わせた仕事選びが可能です。

- スカウトサービス: 匿名のキャリアシートを登録しておくと、興味を持った企業から直接オファーが届くことがあります。自分では見つけられなかった思わぬ企業との出会いが期待できます。

- こんな人におすすめ:

- シニア歓迎の求人を効率的に探したい方

- フルタイムだけでなく、短時間勤務や週数日の仕事も探している方

- 企業からのアプローチを待つ「待ち」の転職活動もしてみたい方

(参照:マイナビミドルシニア公式サイト)

② FROM40

株式会社ダトラが運営する、40代・50代からの転職に特化した情報サイトです。主にミドル世代をターゲットとしていますが、60代向けの求人も多数掲載されており、特にこれまでのキャリアを活かしたい方に適しています。

- 特徴・メリット:

- 経験者向け求人が豊富: 管理職、専門職、技術職など、これまでの経験やスキルを活かせる正社員求人が多いのが特徴です。年収500万円以上の求人も多数見られます。

- スカウト機能の充実: 経歴を登録しておくと、企業の人事担当者から直接スカウトメールが届きます。採用意欲の高い企業と直接繋がれるチャンスがあります。

- お役立ちコンテンツ: ミドル・シニア世代の転職ノウハウに関するコラムが充実しており、転職活動の参考になります。

- こんな人におすすめ:

- これまでのキャリアを活かして、正社員として転職したい方

- 管理職や専門職などのハイクラスな求人を探している方

- 自分の市場価値を確かめたい方

(参照:FROM40公式サイト)

③ リクナビNEXT

株式会社リクルートが運営する、日本最大級の求人数を誇る総合転職サイトです。全年齢層を対象としていますが、その圧倒的な情報量の中から、60代向けの求人を見つけ出すことも可能です。

- 特徴・メリット:

- 圧倒的な求人数: あらゆる業種・職種の求人が掲載されているため、他のサイトにはない思わぬ求人に出会える可能性があります。

- 詳細な検索機能: 「60歳以上の社員が活躍中」「ミドル・シニア活躍中」といったこだわり条件で絞り込み検索ができるため、膨大な求人の中から効率的に探すことが可能です。

- レジュメ登録とオファー機能: 職務経歴などを登録しておくと、企業からオファーが届く「スカウトサービス」が利用できます。

- こんな人におすすめ:

- とにかく多くの求人情報を見て、選択肢を広げたい方

- 地方やニッチな職種の求人を探している方

- 大手企業の求人も視野に入れたい方

(参照:リクナビNEXT公式サイト)

④ doda

パーソルキャリア株式会社が運営する、転職サイトと転職エージェントの両方の機能を併せ持ったサービスです。自分で求人を探すことも、プロのサポートを受けることもできます。

- 特徴・メリット:

- エージェントサービス: 専門のキャリアアドバイザーが、キャリアの棚卸しから求人紹介、応募書類の添削、面接対策まで一貫してサポートしてくれます。特に60代の転職に不慣れな方には心強い存在です。

- 非公開求人: dodaが保有する求人の多くは、一般には公開されていない非公開求人です。エージェントを介して、条件の良い求人を紹介してもらえる可能性があります。

- 多彩な診断ツール: 年収査定やキャリアタイプ診断など、自己分析に役立つツールが無料で利用できます。

- こんな人におすすめ:

- プロのアドバイスを受けながら、転職活動を有利に進めたい方

- 自分に合った仕事が分からないため、キャリア相談から始めたい方

- 自分では探せない非公開求人にも応募したい方

(参照:doda公式サイト)

⑤ ハローワークインターネットサービス

国(厚生労働省)が運営する公的な職業紹介サービスです。全国のハローワークに寄せられた求人情報を、インターネット上で検索・閲覧できます。

- 特徴・メリット:

- 地域密着型の求人: 地元の中小企業の求人が豊富で、「家の近くで働きたい」というニーズに応えやすいのが特徴です。

- 無料で利用可能: 求人企業側も無料で掲載できるため、他の求人サイトにはない独自の求人が見つかることがあります。

- 窓口での相談: インターネットで探すだけでなく、最寄りのハローワークの窓口に行けば、専門の相談員に直接相談したり、応募のサポートを受けたりできます。シニア向けの相談窓口を設けている場合もあります。

- こんな人におすすめ:

- 地元・地域に根ざした仕事を探している方

- インターネットでのやり取りだけでなく、対面での相談を希望する方

- まずは気軽に情報収集から始めたい方

(参照:ハローワークインターネットサービス公式サイト)

これらのサイトやサービスは、それぞれに強みがあります。一つに絞るのではなく、2〜3つを併用して、多角的に情報を集めることが、満足のいく仕事を見つけるための最も効果的な方法です。

仕事選びで後悔しないための3つの注意点

無事に内定を獲得し、新しいキャリアをスタートさせた後で「こんなはずではなかった…」と後悔することは、何としても避けたいものです。入社を決める前に、必ずチェックしておきたい3つの重要な注意点について解説します。

① 体力的に無理のない仕事を選ぶ

60代からの仕事選びで最も重要なことの一つが、自分の体力を過信せず、無理のない範囲で働ける仕事を選ぶことです。気持ちは若くても、身体は正直です。20代や30代の頃と同じようなペースで働くことは難しいと認識しておく必要があります。

- 仕事内容の確認: 立ち仕事か座り仕事か、重量物の運搬はあるか、屋外での作業時間はどのくらいかなど、具体的な仕事内容を面接時などに詳しく確認しましょう。例えば、一日中立ちっぱなしの販売職や、重い荷物を運ぶ倉庫作業は、想像以上に体力を消耗します。

- 勤務時間と休日の確認: フルタイム(週5日・1日8時間)にこだわらず、時短勤務や週3〜4日勤務といった選択肢も積極的に検討しましょう。「最初は週3日から始めて、慣れてきたら日数を増やす」といった相談ができる場合もあります。残業の頻度や、希望通りに休日が取れるかも重要なチェックポイントです。

- 通勤時間: 毎日の通勤は、知らず知らずのうちに体力を奪います。ラッシュ時の満員電車は大きなストレスにもなります。できるだけ通勤時間が短く、負担の少ない通勤手段を選べる職場が理想です。

セカンドキャリアは、長く健康に続けることが大切です。「少し物足りないかな?」と感じるくらいの仕事量が、結果的にちょうど良い場合も多いのです。

② 労働条件をしっかり確認する

給与や休日、保険など、働き続ける上で基本となる労働条件は、入社前に必ず書面で確認し、不明な点はすべて解消しておく必要があります。口約束はトラブルの元です。

- 雇用契約書の確認: 内定が出たら、必ず「雇用契約書」または「労働条件通知書」を交付してもらい、隅々まで目を通しましょう。確認すべき主な項目は以下の通りです。

- 契約期間: 契約社員の場合、契約期間はいつまでか、更新の可能性はあるのか、更新の基準は何か。

- 給与: 基本給、手当(通勤手当、時間外手当など)の内訳、支払日、昇給の有無。

- 勤務時間・休日: 始業・終業時刻、休憩時間、休日(曜日、年間休日数)、休暇(年次有給休暇、慶弔休暇など)。

- 社会保険: 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険の加入状況。

- 試用期間: 試用期間の有無、期間、その間の給与や待遇が本採用時と異なるかどうかを確認します。

- 曖昧な点の質問: 書面を読んでも分からないことや、面接での説明と異なる点があれば、入社を承諾する前に必ず人事担当者に質問しましょう。ここで遠慮してしまうと、後で「聞いていた話と違う」ということになりかねません。誠実な企業であれば、納得できるまで丁寧に説明してくれます。

金銭面や待遇に関する確認は、聞きにくいと感じるかもしれませんが、これはあなたの正当な権利です。お互いが気持ちよく働くために、不可欠なプロセスだと考えましょう。

③ 職場の雰囲気や年齢構成をチェックする

仕事内容や条件が良くても、職場の人間関係がうまくいかなければ、働き続けるのは苦痛になります。可能な範囲で、職場のカルチャーや雰囲気が自分に合っているかを見極めることが重要です。

- 面接時の観察: 面接は、あなたが企業から選考される場であると同時に、あなたが企業を見極める場でもあります。面接官の態度や言葉遣い、社内ですれ違う社員の表情や挨拶の様子などから、その会社の雰囲気を感じ取ることができます。

- 職場見学の依頼: 可能であれば、内定承諾前に職場を見学させてもらえないか相談してみましょう。実際に働く場所や、一緒に働くことになるかもしれない同僚の様子を見ることで、入社後のイメージが具体的になります。快く応じてくれる企業であれば、オープンな社風である可能性が高いです。

- 年齢構成の質問: 面接の逆質問の時間などを利用して、「配属予定の部署では、どのくらいの年齢層の方が活躍されていますか?」「私と同年代の社員の方はいらっしゃいますか?」といった質問をしてみるのも良いでしょう。同世代の仲間がいるかどうかは、職場への馴染みやすさに大きく影響します。

- 価値観のマッチング: 企業のホームページや求人情報に書かれている理念やビジョンに、自分が共感できるかも大切なポイントです。自分が大切にしたい価値観と、会社が目指す方向性が合致しているかを確認しましょう。

最終的に入社を決めるのは、あなた自身です。少しでも違和感や不安を感じたら、その直感を大切にし、納得できるまで情報を集めるか、場合によっては辞退する勇気も必要です。後悔のない選択をするために、最後の最後まで慎重に見極めましょう。

60代からの転職は、戦略的な準備が成功のカギ

人生100年時代を迎え、60代はもはや「終着点」ではなく、新たなキャリアを築くための「出発点」となりました。この記事で見てきたように、60代の転職・再就職には、求人数の減少や年収の低下といった厳しい現実がある一方で、高年齢者雇用安定法の後押しや深刻な人手不足を背景に、シニア層の活躍の場は確実に広がっています。

成功の鍵を握るのは、「過去の豊富な経験を武器にしつつも、それに固執せず、新しい環境に柔軟に対応し、学び続ける謙虚な姿勢」です。企業が60代に求めているのは、単なる労働力ではありません。若手にはない熟練のスキル、トラブルを乗り越えてきた経験知、そして次世代へ技術を継承する指導力といった、シニア層ならではの付加価値です。

この価値を最大限にアピールするためには、戦略的な準備が不可欠です。まずは徹底した自己分析とキャリアの棚卸しから始め、自分の「売り」を明確に言語化しましょう。その上で、正社員という雇用形態や現役時代の年収に固執せず、希望条件に優先順位をつけ、視野を広げて求人を探すことが重要です。

応募書類では具体的な実績を数字で示し、面接では年下の上司とも円滑に協働できる柔軟性と、新しいことを学ぶ意欲を前面に押し出しましょう。そして何より、心身ともに健康で、長く安定して働ける人材であることを、自信を持ってアピールすることが採用担当者の安心に繋がります。

転職はゴールではありません。その先にある、やりがいと喜びに満ちたセカンドキャリアを実現するためのスタートラインです。本記事でご紹介した8つのコツやステップ別の進め方、そして後悔しないための注意点を参考に、計画的かつ戦略的に準備を進めてください。

あなたのこれまでのキャリアは、間違いなく社会が求める貴重な財産です。自信と希望を持って、新たな一歩を踏み出しましょう。