「今の仕事を続けながら、もっと良い条件の会社に転職したい」「キャリアアップを目指したいけど、会社にバレるのは避けたい」

このように、現在の職場環境や将来のキャリアに悩み、在職しながらの転職活動を検討している方は少なくありません。収入やキャリアの継続性を考えると、在職中の転職活動は非常に合理的で賢明な選択肢です。しかし、時間的な制約や、会社に知られてしまうリスクなど、特有の難しさがあるのも事実です。

この記事では、在職中の転職活動を成功させるための具体的な進め方や、周囲に気づかれずに内定を獲得するための鉄則を、網羅的に解説します。メリット・デメリットの正しい理解から、具体的なスケジュール管理、バレないための行動指針、そして忙しい中でも効率的に活動を進めるコツまで、あなたの転職活動を力強くサポートする情報を提供します。

この記事を読めば、在職中の転職活動に対する漠然とした不安が解消され、自信を持って次の一歩を踏み出せるようになるでしょう。

目次

在職中に転職活動をするのは一般的?

まずはじめに、在職しながら転職活動を行うことに対する不安を解消しておきましょう。「働きながら転職活動なんて、普通じゃないだろうか」「会社に申し訳ない」と感じる方もいるかもしれませんが、現代の転職市場において、在職中の活動はごく一般的な選択です。

多くの人が働きながら転職活動をしている

多くの方が、現在の仕事を続け、安定した収入を確保しながら、次のキャリアステージへの準備を進めています。この事実は、公的なデータからも裏付けられています。

例えば、厚生労働省が実施している「転職者実態調査」の結果を見ると、転職者が転職活動を始めた時期について、「離職してから求職活動を行った」と回答した人よりも「在職中から求職活動を行った」と回答した人の割合が常に高い水準で推移しています。これは、転職を考える多くのビジネスパーソンにとって、在職中の活動がスタンダードな方法であることを示しています。

(参照:厚生労働省 令和2年転職者実態調査の概況)

なぜ、これほど多くの人が在職中に活動するのでしょうか。その背景には、いくつかの社会経済的な要因が考えられます。

第一に、終身雇用制度の形骸化です。かつてのように一つの会社に定年まで勤め上げるというキャリアモデルが当たり前ではなくなり、個人が主体的にキャリアを形成していく時代になりました。自分の市場価値を高め、より良い労働条件ややりがいを求めて、数年単位で職場を変えることは特別なことではなくなっています。

第二に、経済的な安定志向です。転職活動は、必ずしもすぐに理想の企業が見つかるとは限りません。活動が長期化した場合、収入がない状態では生活への不安が募り、焦りから本来の希望とは異なる条件で妥協してしまうリスクが高まります。在職中であれば、毎月の給与が保証されるため、経済的なプレッシャーなく、じっくりと自分に合った企業を選ぶことができます。

第三に、転職市場の活性化と情報アクセスの容易さが挙げられます。インターネットの普及により、転職サイトや転職エージェント、企業の採用ページなど、求人情報にアクセスする手段が格段に増えました。スマートフォン一つあれば、通勤時間や休憩中といったスキマ時間に情報収集や応募が可能になり、働きながらでも活動を進めやすい環境が整っています。

このように、在職中の転職活動は、決して特殊なことではなく、むしろ現代のキャリア形成における合理的で一般的な戦略と言えるのです。

在職中の転職活動が有利な理由

在職中の転職活動は、単に「一般的」であるだけでなく、実は多くの点で「有利」に働く側面があります。これは、求職者側だけでなく、採用する企業側の視点から見ても同様です。

まず、求職者にとって最も大きな有利性は、精神的な余裕を持てることにあります。「もし内定がもらえなくても、今の仕事がある」というセーフティネットは、計り知れない安心感をもたらします。この精神的な余裕は、転職活動のあらゆる局面に良い影響を与えます。例えば、面接の場では、必要以上に自分を卑下したり、焦ってしどろもどろになったりすることなく、堂々とした態度で自己PRができます。企業選びにおいても、目先の条件だけで判断するのではなく、「本当にこの会社で自分のキャリアビジョンが実現できるか」といった本質的な視点で、冷静に企業を評価できるでしょう。

さらに、現職での経験をリアルタイムでアピールできる点も強みです。現在進行形で業務に携わっているため、面接で「最近手がけたプロジェクト」や「直近で出した成果」について、熱量を持って具体的に語ることができます。これは、離職期間がある求職者にはない大きなアドバンテージです。

一方、採用する企業側は、在職中の応募者をどのように見ているのでしょうか。多くの場合、在職中の応募者に対してポジティブな印象を抱きます。その理由は、在職中であるという事実そのものが、「他社でも必要とされている人材である」という一つの証明になるからです。企業は、採用した人材に長く活躍してほしいと考えています。そのため、衝動的に会社を辞めてしまう人よりも、計画的にキャリアを考え、慎重に次のステップを探している人材に信頼感を抱きやすいのです。

また、在職中の応募者は、強いられた状況ではなく、自らの意思でより良い環境を求めて行動していると評価されます。これは、向上心や主体性の高さの表れと受け取られ、選考において有利に働くことがあります。

加えて、給与交渉の面でも在職中の方が有利に進めやすい傾向があります。離職中の場合、早く収入を確保したいという心理から、提示された金額で妥協してしまいがちです。しかし、在職中であれば現在の給与という明確な基準があり、「現職以上の条件でなければ転職する意味がない」というスタンスで、強気の交渉に臨むことができます。

もちろん、後述するように時間的な制約などのデメリットは存在します。しかし、それを差し引いても、経済的・精神的な安定を基盤に、戦略的に活動を進められる在職中の転職活動は、成功の可能性を高める非常に有効な手段であると言えるでしょう。

在職中に転職活動をする3つのメリット

在職中の転職活動が一般的であり、有利に働く側面があることを理解した上で、ここではさらに具体的なメリットを3つのポイントに絞って深掘りしていきます。これらのメリットを正しく認識することは、活動中のモチベーションを維持し、困難を乗り越えるための力となります。

① 収入が途絶えず経済的に安心できる

在職中の転職活動における最大のメリットは、何と言っても経済的な安定が維持されることです。転職活動は、時に数ヶ月から半年以上と長期にわたる可能性があります。もし離職してから活動を始めた場合、その間の収入はゼロになります。

収入がない状態でかかってくる費用は、日々の生活費だけではありません。住民税や国民健康保険料、国民年金保険料といった社会的な負担は、前年の所得に基づいて計算されるため、無収入であっても支払いの義務が生じます。特に住民税は、前年の所得に対して課税されるため、退職後であっても高額な請求が届くことがあり、多くの人がその負担の大きさに驚きます。

こうした継続的な支出は、貯蓄を切り崩して対応することになりますが、日に日に減っていく預金通帳の残高は、想像以上の心理的プレッシャーとなります。「早く次の仕事を見つけなければ」「生活が立ち行かなくなる」という焦りは、冷静な判断力を奪います。その結果、本来の希望とは異なる条件の企業であっても、「とりあえず内定が出たから」と安易に承諾してしまい、結果的に転職を後悔するケースは少なくありません。これは、いわゆる「転職の失敗」に直結する典型的なパターンです。

一方で、在職中であれば、毎月決まった給与が支払われるため、こうした経済的な心配から解放されます。生活の基盤が安定しているため、転職活動が多少長引いたとしても、焦る必要はありません。むしろ、「本当に自分に合った会社が見つかるまで、じっくり探そう」という前向きな気持ちで活動に臨めます。

この経済的な安心感は、企業選びの質を大きく向上させます。企業の将来性や事業内容、社風、働きがいといった、給与や待遇以外の本質的な部分を、腰を据えて吟味する余裕が生まれるのです。また、内定が出た際に提示される労働条件についても、冷静に評価し、納得できなければ辞退するという選択肢も現実的なものになります。現在の職場という「保険」があるからこそ、安易な妥協を避け、心から満足できる転職を実現できる可能性が高まるのです。

このように、収入が途絶えないという事実は、単なる金銭的なメリットに留まらず、転職活動全体の質を支える精神的な土台として機能します。

② キャリアに空白期間ができない

職務経歴に「空白期間(ブランク)」が生じないことも、在職中の転職活動が持つ大きなメリットの一つです。キャリアの一貫性は、採用担当者が候補者を評価する上で非常に重視するポイントです。

履歴書や職務経歴書に数ヶ月以上の空白期間があると、採用担当者は多かれ少なかれ、その理由について疑問を抱きます。

「この期間、何をしていたのだろうか?」

「働く意欲が低下しているのではないか?」

「何か健康上の問題があったのだろうか?」

「スキルや知識が陳腐化していないだろうか?」

もちろん、留学や資格取得、家族の介護など、正当で説明可能な理由があれば問題ありません。しかし、特に理由なく「転職活動をしていた」というだけでは、計画性のなさを指摘されたり、なかなか内定が出なかったのではないかというネガティブな印象を与えてしまったりするリスクがあります。面接では、この空白期間について必ずと言っていいほど質問され、その回答に説得力を持たせるための準備が別途必要になります。

一方で、在職中に転職活動を行い、退職日と入社日の間を空けずにスムーズに移行できれば、職務経歴は切れ目なく繋がり、キャリアの一貫性を強くアピールできます。これは、「常にビジネスの現場で価値を発揮し続けてきた人材である」という、非常にポジティブなメッセージを採用担当者に伝えることになります。

特に、技術の進化が速いIT業界や、常に最新の知識が求められる専門職などでは、数ヶ月のブランクでも知識やスキルのキャッチアップが大変になることがあります。在職中であれば、常に最新の業務知識や業界動向に触れている状態を維持できるため、即戦力としてのアピール力も高まります。

また、社会保険の手続きという実務的な面でもメリットがあります。退職してから次の会社に入社するまでに期間が空くと、厚生年金や健康保険を、国民年金や国民健康保険に一度切り替える手続きが必要になります。これは非常に煩雑で、手間と時間がかかります。在職中の転職で、退職日の翌日に入社する形を取れれば、こうした面倒な手続きを省略でき、社会保険の資格をシームレスに引き継ぐことが可能です。

キャリアプランという長期的な視点で見ても、空白期間がないことは重要です。一貫した職歴は、将来さらに転職を考えた際にも、自身の市場価値を高く維持するための重要な要素となります。途切れることのないプロフェッショナルとしての実績は、あなたのキャリアにおける信頼性の証となるのです。

③ 心に余裕を持って選考に臨める

経済的な安定とキャリアの継続性は、最終的に「心に余裕を持って選考に臨める」という、転職活動の成功を左右する極めて重要なメリットにつながります。

前述の通り、離職後の転職活動は「早く決めなければならない」という焦燥感との戦いです。このプレッシャーは、面接でのパフォーマンスに悪影響を及ぼすことがあります。

「ここで落とされたら後がない」

「何としてでも気に入られなければ」

という思いが強すぎると、本来の自分らしさが出せず、受け答えがぎこちなくなったり、過度にへりくだった態度になったりしてしまいます。面接官は、そうした候補者の不安や自信のなさを敏感に察知します。自信なさげに見える候補者よりも、堂々としていて、対等な立場でコミュニケーションが取れる候補者の方が魅力的に映るのは当然のことです。

これに対し、在職中の転職活動では、「最悪の場合でも、今の会社に戻ればいい」という絶対的なセーフティネットが存在します。この心の保険が、選考プロセス全体を通じて、あなたを精神的に支えてくれます。

例えば、書類選考で不採用通知が届いても、「今回は縁がなかっただけ。次を探そう」と冷静に受け止め、過度に落ち込むことなく次のアクションに移せます。面接の場では、「自分という人材を正しく評価してもらう場」と捉え、リラックスして臨むことができます。余裕があるからこそ、企業の事業内容や面接官の質問の意図を深く理解し、的確で説得力のある回答ができます。時にはユーモアを交えたり、鋭い逆質問を投げかけたりすることで、面接官に強い印象を残すことも可能でしょう。

この精神的な余裕は、企業を「選ぶ」立場を維持するためにも不可欠です。転職は、企業が候補者を選ぶだけでなく、候補者も企業を選ぶ、対等なマッチングの場です。在職中であれば、内定が出たとしても、その企業の理念や文化、働く人々が本当に自分に合っているかを冷静に見極める時間と心の余裕があります。「何か違うな」と感じれば、勇気を持って内定を辞退し、より良い機会を探し続けることができます。

さらに、年収や役職といった労働条件の交渉においても、この余裕は強力な武器となります。提示された条件に不満がある場合でも、「この条件では現職を辞めるメリットがない」という毅然とした態度で交渉に臨むことができます。足元を見られることなく、対等な立場で交渉できるため、より良い条件を引き出せる可能性が高まります。

このように、在職中の活動がもたらす心の余裕は、選考でのパフォーマンス向上、冷静な企業分析、有利な条件交渉といった、内定の質を高めるためのあらゆる要素に好影響を与えます。質の高い転職を実現するためには、この心理的アドバンテージを最大限に活かすことが重要です。

在職中に転職活動をする3つのデメリット

在職中の転職活動には多くのメリットがある一方で、当然ながらデメリットも存在します。これらの困難を事前に理解し、対策を立てておくことが、活動をスムーズに進め、成功へと導く鍵となります。ここでは、代表的な3つのデメリットについて詳しく解説します。

① 時間の確保が難しい

在職中の転職活動における最大の障壁は、活動に充てる時間を捻出することの難しさです。現在の仕事を全うしながら、同時並行で転職活動を進めるには、相応の覚悟と工夫が求められます。

転職活動は、大きく分けて以下のようなタスクで構成されています。

- 自己分析・キャリアの棚卸し: これまでの経験やスキル、実績を整理し、自分の強みや価値観、今後のキャリアプランを明確にする作業。

- 企業研究・情報収集: 業界動向の調査、企業のWebサイトや評判のチェック、求人票の読み込みなど。

- 書類作成: 履歴書、職務経歴書の作成・ブラッシュアップ。応募企業ごとに内容を最適化する必要がある。

- 応募: 転職サイトやエージェントを通じて、求人に応募する。

- 面接対策: 志望動機や自己PR、想定問答集の作成、模擬面接など。

- スケジュール管理・連絡: 企業とのメールや電話でのやり取り、面接日程の調整。

これらのタスクは、それぞれにまとまった時間と集中力を要します。しかし、平日は日中のほとんどを本業に費やしているため、転職活動に使える時間は、平日の業務開始前(早朝)や業務終了後(夜間)、そして週末に限られます。

日中の仕事で疲労困憊した後に、夜遅くまでパソコンに向かって職務経歴書を作成したり、企業の情報をリサーチしたりするのは、決して楽なことではありません。休日も、求人を探したり面接の準備をしたりすることで潰れてしまい、心身をリフレッシュする時間がなくなってしまいます。友人との予定や趣味の時間を犠牲にしなければならない場面も増えるでしょう。

特に、自己分析やキャリアの棚卸しといった、活動の土台となる重要なプロセスを疎かにしてしまう危険性があります。時間をかけずに表面的な自己分析で終わらせてしまうと、自分の強みを十分にアピールできる職務経歴書が書けなかったり、面接で説得力のある志望動機を語れなかったりする原因となります。

また、情報収集が不十分なまま応募を繰り返すと、ミスマッチな企業にばかり応募してしまい、無駄に時間と労力を消費することにもなりかねません。このように、時間の制約は、転職活動全体の質を低下させるリスクをはらんでいるのです。このデメリットを克服するためには、通勤時間を活用するなど、徹底したスキマ時間の有効活用と、効率的なタメのスケジューリングが不可欠です。

② スケジュール調整が大変

時間の確保と密接に関連するのが、具体的なスケジュール調整の難しさです。特に、応募企業とのコミュニケーションや面接日程の調整は、在職中の転職活動において大きなハードルとなります。

企業の採用担当者は、当然ながら自社の営業時間内(通常は平日の9時~18時頃)に業務を行っています。そのため、面接日程の調整連絡や、選考に関する問い合わせの電話などが、こちらの仕事中に届くことが頻繁にあります。

会社のデスクで、採用担当者からの電話に気づいても、すぐに出ることはできません。席を外して折り返すにも、周囲に聞かれないように場所を探す必要があり、非常に気を使います。メールの返信も同様です。業務時間中に私用のメールを頻繁にチェックしたり、返信したりするのは困難であり、対応が遅れがちになります。返信が遅れると、企業側に「志望度が低いのではないか」「レスポンスが悪い」といったマイナスの印象を与えてしまう可能性も否定できません。

最大の難関は、平日の日中に行われることが多い面接の日程調整です。多くの企業は、一次面接はオンラインで対応してくれるケースが増えましたが、二次面接や最終面接は「対面で会いたい」と考える企業も依然として少なくありません。

企業側から「来週火曜日の14時はいかがですか?」といった形で、平日の日中を指定された場合、現職の仕事を休む必要が出てきます。急な会議やクライアントとのアポイントが入っている場合は、調整が非常に困難になります。複数の企業の選考が同時に進行している場合は、さらに複雑です。A社の二次面接とB社の一次面接の日程を、自分の仕事の都合と照らし合わせながらパズルのように組んでいく作業は、多大なストレスを伴います。

面接のために有給休暇を取得する際にも、「なぜ休むのか」という理由を考える必要があります。頻繁に半休や時間休を取得すると、上司や同僚から不審に思われるリスクもあります(これは後の「バレる原因」で詳しく解説します)。

このように、自分の都合だけではコントロールできない相手(応募企業)とのスケジュール調整は、在職中の転職活動において、時間管理以上に精神的な負担となることが多いのです。この問題を乗り越えるには、企業側に事情を説明して柔軟な対応をお願いする交渉力や、転職エージェントのような第三者に調整を代行してもらうといった工夫が求められます。

③ 体力的・精神的な負担が大きい

時間的な制約とスケジュール調整の困難さは、結果として求職者の体力的・精神的な負担を増大させます。これは、在職中の転職活動において、最も注意すべきデメリットと言えるかもしれません。

まず、体力的な負担です。平日は日中の業務に全力を注ぎ、その後、夜遅くまで転職活動を行う生活が続くと、必然的に睡眠時間が削られます。休日に休む間もなく活動すれば、疲労はどんどん蓄積していきます。このような状態が続くと、現職の仕事で集中力が続かなくなったり、ケアレスミスが増えたりする可能性があります。本業でのパフォーマンス低下は、自己評価の低下につながり、転職活動への自信を失わせる悪循環に陥りかねません。最悪の場合、体調を崩してしまい、本業にも転職活動にも支障をきたすことになります。

次に、精神的な負担です。常に「転職活動をしている」という意識が頭の片隅にあるため、心が休まる時がありません。現職の同僚と話している時も、「この人にバレたらどうしよう」という不安がよぎります。思うように選考が進まない時には、「自分の市場価値は低いのではないか」という焦りや自己嫌悪に苛まれることもあります。

また、転職活動は「現在の職場への不満」が動機となっていることが多いため、現職の仕事に対するモチベーションを維持するのが難しくなるという側面もあります。「どうせ辞める会社だから」という気持ちが芽生えると、仕事への取り組みが疎かになり、周囲との関係性が悪化する可能性もあります。

これら体力と精神の消耗は、密接に連動しています。体が疲れていると、ネガティブな思考に陥りやすくなり、精神的なストレスが溜まると、体の不調として現れることもあります。

転職活動が長期化すればするほど、この負担は雪だるま式に大きくなり、いわゆる「燃え尽き症候群(バーンアウト)」に陥るリスクも高まります。「もう何もかも嫌になった」と、転職活動そのものを諦めてしまうことにもなりかねません。

このデメリットを乗り越えるためには、完璧主義を捨て、意識的に休息を取ることが重要です。「今週は活動を休んでリフレッシュする」といったように、自分を追い込みすぎないためのセルフコントロールが求められます。また、活動の期限を設けるなど、終わりを見据えて計画的に進めることも、心身の負担を軽減する上で有効な手段となります。

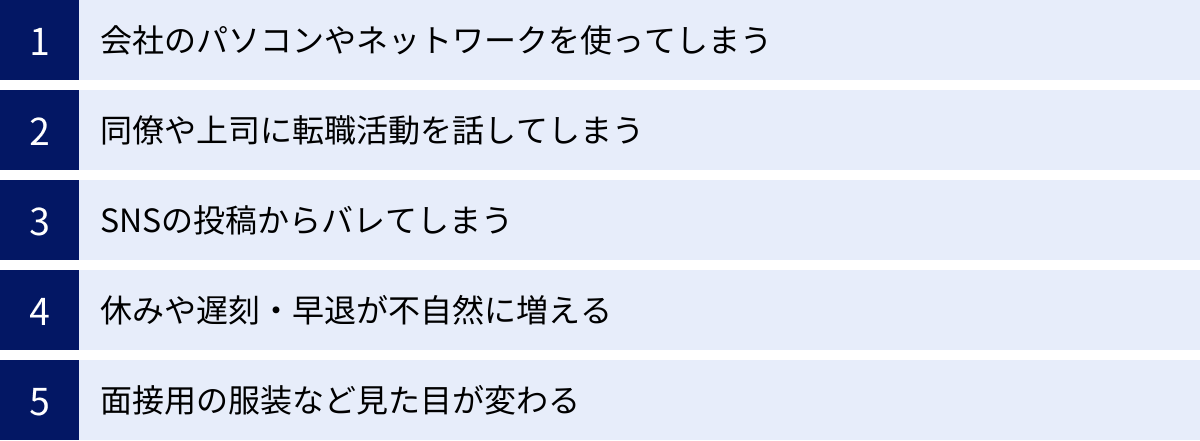

会社にバレるかも?転職活動が発覚する5つの原因

在職中の転職活動において、多くの人が最も恐れるのが「会社にバレること」でしょう。転職活動が発覚すると、上司や同僚との関係が気まずくなったり、引き止めにあったり、最悪の場合は退職日まで居心地の悪い思いをしたりする可能性があります。ここでは、意図せず転職活動が会社に知られてしまう、よくある5つの原因とその対策について解説します。

① 会社のパソコンやネットワークを使ってしまう

最も基本的でありながら、最も発覚リスクの高い原因が、会社のIT資産を私的に利用してしまうことです。軽い気持ちで行った行動が、決定的な証拠として残ってしまう可能性があります。

多くの企業では、情報セキュリティ対策や業務管理の一環として、社員が使用する業務用パソコンの操作ログやインターネットの閲覧履歴を記録・監視しています。システム管理者は、社員がどのウェブサイトにアクセスしたか、どのようなファイルをダウンロードしたか、どのようなキーワードで検索したかを把握することができます。

もし、会社のパソコンを使って転職サイトを閲覧したり、求人に応募したり、職務経歴書を作成・保存したりすれば、その履歴はすべてサーバーに記録されます。「誰も見ていないだろう」と考えるのは非常に危険です。特に「転職」「求人」「退職」といったキーワードは、システムでアラートが上がるように設定されている可能性もゼロではありません。

また、私用のスマートフォンやタブレットであっても、会社のWi-Fi(無線LAN)に接続して転職活動を行うのは絶対に避けるべきです。会社のネットワークを経由する通信は、基本的にすべて監視対象となり得ます。どのデバイスがどのサイトにアクセスしたかという通信ログは、ネットワーク管理者が確認できるため、私用のデバイスだから安全とは言い切れません。

さらに、会社のプリンターで履歴書や職務経歴書を印刷する行為も危険です。多くの業務用複合機には印刷ログが残りますし、印刷物を取り忘れて他の人に見られてしまうという単純なミスも起こり得ます。

対策はただ一つ、「転職活動に関わる一切の行為を、会社のIT資産を使って行わない」ことです。情報収集、書類作成、応募、企業との連絡など、すべて自宅のパソコンや個人のスマートフォン(キャリア回線や自宅のWi-Fiを使用)で行うことを徹底しましょう。このルールを守るだけで、技術的な側面から活動が発覚するリスクはほぼゼロにできます。

② 同僚や上司に転職活動を話してしまう

技術的なミスと並んで、非常に多い発覚原因が「人づて」による情報漏洩です。たとえ信頼している相手であっても、社内の人間に転職活動の事実を打ち明けるのは極めて高いリスクを伴います。

「仲の良い同期にだけ」「お世話になった先輩になら」と、つい相談したくなる気持ちは理解できます。しかし、その情報が本人の意図しない形で広まってしまう可能性は常にあります。

例えば、相談した同僚が善意から「〇〇さんが辞めようとしている。何とか引き止められないか」と、さらに別の上司に相談してしまうかもしれません。あるいは、お酒の席などで、うっかり口を滑らせてしまうこともあるでしょう。一度人の口から出てしまった情報は、コントロールすることができません。噂話は尾ひれがついて広まり、最終的に直属の上司や人事部の耳に入ることになります。

特に注意が必要なのは、直属の上司への相談です。円満退職のためには、最終的に上司に報告する必要がありますが、それは内定を獲得し、退職の意思が固まってからの話です。まだ活動を始めたばかりの段階や、選考の途中で相談してしまうと、高確率で引き止めにあいます。昇進や昇給、部署異動といった条件を提示されて心が揺らいだり、強い慰留によって辞めにくくなったりと、転職活動の妨げになるケースがほとんどです。

また、上司によっては「裏切られた」と感じ、その後の態度が硬化してしまう可能性もあります。そうなると、業務がやりにくくなったり、有給休暇の取得を妨害されたりといった、嫌がらせに発展するリスクも考えられます。

対策は、「内定を得て退職を決意するまで、社内の誰にも転職活動のことは話さない」という鉄則を貫くことです。相談したい場合は、社外の信頼できる友人や家族、あるいは守秘義務のある転職エージェントのキャリアアドバイザーに限定しましょう。孤独な戦いになるかもしれませんが、無用なトラブルを避けるためには、沈黙を守ることが最も賢明な選択です。

③ SNSの投稿からバレてしまう

現代ならではの発覚原因として、SNSの利用が挙げられます。プライベートな空間だと思っているSNSが、思わぬ形で職場関係者の目に触れ、転職活動の証拠となってしまうことがあります。

まず、FacebookやInstagram、X(旧Twitter)などの一般的なSNSでの「匂わせ投稿」は非常に危険です。「新しい挑戦」「環境を変えたい」「面接疲れた」といった、転職を連想させるような投稿は絶対にやめましょう。たとえ匿名のアカウント(裏アカ)であっても、投稿内容や写真、フォロー・フォロワー関係などから、個人が特定されるケースは珍しくありません。職場の同僚が、あなたの匿名アカウントを偶然発見してしまう可能性も考慮すべきです。

また、ビジネス特化型SNSであるLinkedInなどの利用には特に注意が必要です。プロフィールを大幅に更新したり、スキルや経歴を詳細に記載したり、転職エージェントや他社の採用担当者と積極的につながったりすると、そのアクティビティがあなたのネットワークに通知されることがあります。現職の上司や同僚とつながっている場合、こうした行動は「転職活動を始めた」と公言しているようなものです。プロフィールを更新する際は、アクティビティの通知をオフにする設定を必ず確認しましょう。

転職関連の企業アカウントやインフルエンサーをフォローしたり、「いいね」をしたりする行為も、第三者から見えてしまう場合があります。何気ない行動が、あなたの意図を探るヒントを与えてしまうのです。

対策としては、転職活動期間中は、SNSの利用を慎重に行うことです。

- 転職を匂わせる投稿は一切しない。

- アカウントのプライバシー設定を見直し、公開範囲を信頼できる友人に限定する。

- ビジネス系SNSのプロフィール更新は、通知設定を確認してから慎重に行う。

- 転職活動専用の、個人情報と切り離された情報収集用アカウントを作成するのも一つの手です。

SNSは手軽な情報発信・収集ツールですが、その公開性ゆえのリスクを常に意識しておく必要があります。

④ 休みや遅刻・早退が不自然に増える

普段の勤怠パターンからの逸脱も、周囲に疑念を抱かせる大きな原因となります。特に、面接のために会社を休む際の行動には注意が必要です。

普段ほとんど休まない人が、特定の曜日や時間帯に有給休暇や半日休暇を頻繁に取得し始めると、「何かあるのではないか」と勘繰られやすくなります。「毎週水曜日の午後にいなくなる」「月末に急な休みが多い」といった規則性が見られると、面接を疑われる可能性はさらに高まります。

休暇の理由も重要です。「私用のため」という理由は正当なものですが、何度も続くと詮索されるかもしれません。「通院」「役所の手続き」「家庭の事情」など、具体的な理由を用意しておくことが望ましいですが、あまりに頻繁だとこれも不自然です。特に「通院」を多用すると、健康状態を心配されたり、診断書の提出を求められたりする可能性もゼロではありません。

遅刻や早退も同様です。朝のオンライン面接のために少し遅れて出社したり、夕方の面接のために早退したりする回数が増えれば、当然目立ちます。

これらの行動は、単体では些細なことでも、積み重なることで「普段と違う」という違和感を生み、転職活動の兆候として捉えられてしまうのです。上司や同僚は、あなたが思っている以上にあなたの行動パターンを認識しているものです。

対策としては、休暇の取り方を工夫することです。

- できるだけ、業務時間外やオンラインでの面接を企業にお願いする。

- 有給休暇は、特定の曜日に偏らないように分散させて取得する。

- 大型連休の前後や、業務が比較的落ち着いている時期にまとめて取得し、その期間に面接を集中させる。

- 休暇の理由は複数パターン用意しておき、使い分ける。

計画的に休暇を管理し、できるだけ不自然さを感じさせないように振る舞うことが重要です。

⑤ 面接用の服装など見た目が変わる

外見の変化も、周囲に転職活動を悟らせる意外なきっかけになります。特に、普段の職場の服装と、面接に適した服装に大きなギャップがある場合は注意が必要です。

例えば、普段はビジネスカジュアルや私服で勤務している職場で、ある日突然、きっちりとしたリクルートスーツを着て出社したり、スーツ姿で退社したりすれば、誰の目にも不自然に映ります。「これから面接に行くんだな」と察せられてしまうのは避けられないでしょう。

この対策として、会社のロッカーや最寄り駅のコインロッカーに着替えを預けておき、面接の直前直後に着替えるという方法があります。しかし、大きな荷物を持って出社したり、退社時にそそくさとロッカーに向かったりする行動自体が、かえって怪しまれる原因になることもあります。

服装だけでなく、髪型やメイクの変化も要注意です。面接のために髪を整え、いつもより念入りにメイクをした結果、「今日、何かあるの?」と同僚から声をかけられた経験がある方もいるかもしれません。こうした些細な変化も、勘の良い人にとっては転職活動のサインと受け取られかねません。

対策は、「普段通り」を徹底することです。

- 面接用のスーツや靴は、会社には持ち込まない。駅のコインロッカーなどを活用し、職場から離れた場所で着替える。

- オンライン面接の場合でも、上半身だけスーツを着て、下は普段着というスタイルは、ふとした瞬間に映り込むリスクがあるため避けた方が無難。

- 髪型やメイクも、面接だからといって急に大きく変えるのではなく、普段から清潔感のある身だしなみを心がけ、面接当日もその延長線上にあるように見せかける。

- もし服装について尋ねられた場合に備え、「この後、友人の結婚式の二次会がある」「少しフォーマルなディナーの予定がある」といった、当たり障りのない言い訳を準備しておくと安心です。

細部への気配りが、転職活動を秘密裏に進める上での成否を分けるのです。

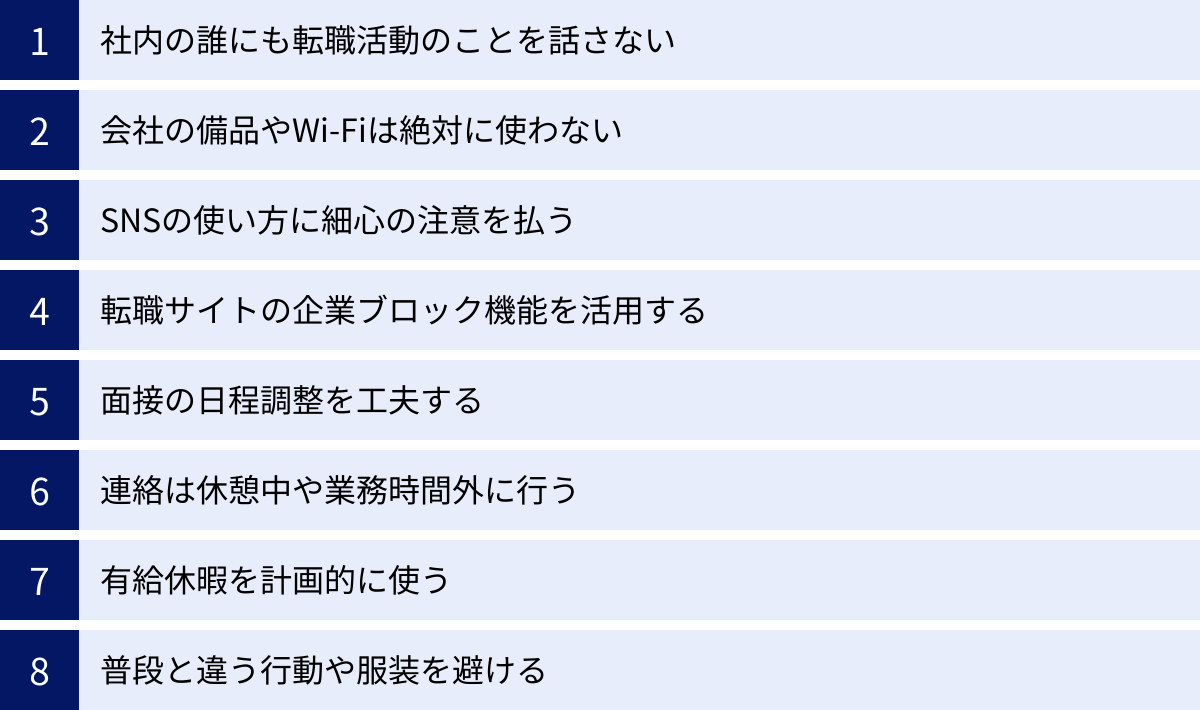

会社にバレずに転職活動を進める8つの鉄則

会社に転職活動が発覚する原因を理解した上で、ここでは具体的な対策を「8つの鉄則」としてまとめます。これらのルールを徹底することで、発覚リスクを最小限に抑え、安心して転職活動に集中できる環境を自分で作り出すことができます。

① 社内の誰にも転職活動のことを話さない

これが最も重要かつ基本的な鉄則です。どれだけ信頼している同僚や先輩、後輩であっても、内定を獲得し、退職の意思を固めるまでは、転職活動について一切口外しないようにしましょう。

「口は災いの元」ということわざ通り、一度漏れた情報はどこでどのように広まるか予測できません。善意からの引き止め、心配からの詮索、あるいは単なる噂話として、あなたの意図しない形で情報が拡散するリスクが常に伴います。そうなれば、円満な退職が難しくなるだけでなく、現職での立場が危うくなる可能性すらあります。

転職に関する悩みや進捗を誰かに相談したい場合は、必ず社外の人間を選びましょう。家族や親しい友人、あるいは守秘義務を負っている転職エージェントのキャリアアドバイザーなどが適切な相談相手です。彼らはあなたの状況を客観的に見て、利害関係のない立場から的確なアドバイスをくれるはずです。孤独な戦いと感じるかもしれませんが、無用なトラブルを避けるためには「沈黙は金」と心得ましょう。

② 会社の備品やWi-Fiは絶対に使わない

会社の資産を私的な転職活動に利用することは、発覚の直接的な原因となります。会社のパソコン、スマートフォン、プリンター、スキャナーといった物理的な備品はもちろんのこと、社内ネットワーク(有線LAN、Wi-Fi)も会社の管理下にある資産です。

前述の通り、多くの企業ではセキュリティやコンプライアンスの観点から、従業員の通信ログやPCの操作履歴を監視しています。会社のパソコンで転職サイトを閲覧したり、職務経歴書を作成・保存したりする行為は、自ら証拠を残しているようなものです。また、私用のスマートフォンであっても、会社のWi-Fiに接続してしまえば、どのサイトにアクセスしたかの記録が残る可能性があります。

転職活動に関するすべての作業は、必ず個人のデバイス(パソコン、スマートフォン)と、自宅のインターネット回線やスマートフォンのキャリア回線を使用して行ってください。このルールを徹底するだけで、技術的な側面からの情報漏洩リスクを完全にシャットアウトできます。

③ SNSの使い方に細心の注意を払う

SNSは便利なツールですが、使い方を誤ると転職活動の発覚につながる落とし穴になります。特に以下の点に注意してください。

- 「匂わせ投稿」の禁止: 「新しい挑戦」「面接」「キャリアチェンジ」といった、転職を連想させるキーワードを含む投稿は厳禁です。匿名アカウントでも、投稿内容の積み重ねから個人が特定されるリスクがあります。

- プライバシー設定の見直し: FacebookやInstagramなどのアカウントは、転職活動期間中だけでも公開範囲を「友達のみ」に設定するなど、不特定多数の目に触れないようにしましょう。

- ビジネスSNSの慎重な利用: LinkedInなどでプロフィールを更新する際は、必ずアクティビティの通知をオフにする設定を確認してください。また、現職の同僚や上司からの接続リクエストには慎重に対応しましょう。

- 「いいね」やフォローにも注意: 転職エージェントや企業の採用アカウントをフォローしたり、転職関連の投稿に「いいね」をしたりすると、その行動が他者に見える場合があります。

SNS上での行動は、常に誰かに見られている可能性があるという意識を持つことが重要です。

④ 転職サイトの企業ブロック機能を活用する

多くの転職サイトやスカウトサービスには、特定の企業に対して自分の登録情報(レジュメ)を非公開にする「企業ブロック機能」が備わっています。これは、在職中の転職活動において非常に有効なツールです。

この機能を使えば、現在勤務している会社やそのグループ会社、取引先などをブロックリストに登録することで、それらの企業の人事担当者があなたのレジュメを閲覧できないように設定できます。これにより、「自社の社員が転職サイトに登録している」とバレるリスクを大幅に低減できます。

転職サイトに登録したら、まず最初にこのブロック設定を行うことを習慣づけましょう。会社名で検索して、自社だけでなく、関連会社や過去に在籍した会社なども漏れなく登録しておくことをお勧めします。この一手間を惜しまないことが、安心してスカウトサービスなどを活用するための鍵となります。

⑤ 面接の日程調整を工夫する

面接は平日の日中に行われることが多いため、スケジュール調整はバレずに活動を進める上での大きな課題です。以下の工夫で乗り切りましょう。

- 業務時間外の面接を打診する: 応募企業の多くは、在職中の候補者の事情を理解しています。正直に「現職の都合上、平日の日中は調整が難しい」と伝え、早朝や夜間(18時以降など)の時間帯での面接が可能か相談してみましょう。

- オンライン面接を最大限活用する: 一次面接など、初期の選考段階ではオンライン面接を提案・活用しましょう。移動時間が不要なため、昼休みや有給休暇(半休)の時間内で効率的に対応できます。

- 有給休暇を戦略的に使う: どうしても日中の面接が必要な場合は、有給休暇を使います。その際、特定の曜日に偏らないようにしたり、繁忙期を避けたりと、不自然に見えないように配慮することが重要です。

企業に対して、丁重に、しかし明確に自分の状況を伝えて調整を依頼する姿勢が大切です。

⑥ 連絡は休憩中や業務時間外に行う

応募企業からの電話やメールへの対応は、細心の注意が必要です。業務時間中に会社のデスクで対応するのは絶対に避けましょう。

- 電話対応: 仕事中に電話がかかってきた場合、すぐには出ず、留守番電話に切り替わるのを待ちます。その後、昼休みや業務終了後など、席を離れてプライバシーが確保できる場所から折り返しましょう。その際、「お電話いただいたにもかかわらず、すぐに対応できず申し訳ありません。業務中だったため、ご連絡が遅くなりました」と一言添えると、丁寧な印象を与えられます。

- メール対応: メールも同様に、休憩中や通勤時間、帰宅後など、業務時間外にチェック・返信することを徹底します。スマートフォンを使えば、場所を選ばず迅速に対応できます。

レスポンスの速さは重要ですが、それ以上に情報漏洩のリスク管理を優先すべきです。落ち着いて対応できる環境を確保してから、連絡を取るように心がけましょう。

⑦ 有給休暇を計画的に使う

面接のために有給休暇を取得する際は、計画性とカモフラージュが重要になります。

- 計画的な取得: 選考が進み、面接が増えそうな時期を予測し、事前に有給休暇の申請をしておくとスムーズです。急な休みは怪しまれやすいため、できるだけ早めに申請しましょう。

- 理由の準備: 休暇の理由は「私用のため」で法的には問題ありませんが、詮索好きな上司や同僚がいる場合は、「役所での手続き」「銀行手続き」「通院」「家族の用事」など、具体的で当たり障りのない理由をいくつか用意しておくと便利です。ただし、同じ理由を使いすぎないように注意が必要です。

- 分散取得: 休みを特定の曜日に集中させず、月曜日や金曜日など、週末とつなげて連休にするなど、自然に見えるような取り方を工夫しましょう。

有給休暇は労働者の権利ですが、円満な職場環境を維持するためには、周囲への配慮も必要です。

⑧ 普段と違う行動や服装を避ける

「いつも通り」を装うことは、周囲に余計な憶測をさせないための基本です。

- 服装: 普段カジュアルな服装の職場で、急にスーツを着ると非常に目立ちます。面接用の服は会社に持ち込まず、駅のコインロッカーなどを活用して、職場の外で着替えましょう。

- 行動: 面接があるからといって、朝からそわそわしたり、頻繁にスマートフォンをチェックしたりするのは禁物です。また、これまで参加していた飲み会を急に断り続けるなど、行動パターンが大きく変わると、「何かあったのか?」と心配されたり、勘繰られたりする原因になります。

転職活動は、水面下で静かに進めるものです。感情や態度の変化をできるだけ表に出さず、普段通りの自分でいることを心がけることが、発覚リスクを抑える上で非常に効果的です。

在職中の転職活動の進め方【5ステップ】

ここからは、在職中の転職活動を具体的にどのように進めていけばよいのか、準備から内定・退職までを5つのステップに分けて、時系列で詳しく解説します。このステップに沿って計画的に進めることで、忙しい中でも効率的かつ着実にゴールを目指すことができます。

① 準備:キャリアの棚卸しと自己分析

転職活動の成否は、この準備段階で8割決まると言っても過言ではありません。時間をかけて丁寧に行うことが、後のプロセスをスムーズに進めるための土台となります。

これまでの経験やスキルを整理する

まず、これまでの社会人経験で何をやってきたのか、どんなスキルを身につけたのかを客観的に洗い出す「キャリアの棚卸し」を行います。これは、職務経歴書を作成するためだけでなく、自分の市場価値を正しく認識し、応募する企業や職種を決めるための重要な作業です。

具体的な方法としては、時系列で所属部署、役職、担当業務、実績を書き出していくのが良いでしょう。その際、「STARメソッド」を用いると、具体的で分かりやすく整理できます。

- S (Situation): どのような状況・環境だったか

- T (Task): どのような課題・目標があったか

- A (Action): その課題に対し、自分がどのように考え、行動したか

- R (Result): その結果、どのような成果が出たか(できるだけ具体的な数値で示す)

(例)

- S: 営業部の売上が前年比で伸び悩んでいた。

- T: 新規顧客開拓による売上10%アップが目標だった。

- A: 既存顧客の分析から新たなターゲット層を特定し、DMと電話によるアプローチを週50件実行した。

- R: 結果として、3ヶ月で新規顧客を20社獲得し、担当エリアの売上を前年比15%向上させることに貢献した。

このように整理することで、単なる業務内容の羅列ではなく、あなたの強みや貢献度を説得力を持って伝えられるようになります。

転職の目的と譲れない条件を決める

次に、「なぜ転職したいのか」という根本的な動機を深掘りします。給与、人間関係、労働時間、仕事内容、企業文化など、現状の何に不満があり、転職によって何を実現したいのか(Will/Can/Must)を明確にしましょう。

この「転職の軸」が定まっていないと、目先の条件が良いだけの企業に惹かれてしまい、入社後に「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。

そして、転職先に求める条件を書き出し、「絶対に譲れない条件(Must)」「できれば叶えたい条件(Want)」「妥協できる条件(Can compromise)」に優先順位をつけます。

| 条件の分類 | 具体例 |

|---|---|

| 絶対に譲れない条件 (Must) | 年収500万円以上、年間休日120日以上、転勤なし |

| できれば叶えたい条件 (Want) | リモートワーク可、残業月20時間以内、自己成長支援制度 |

| 妥協できる条件 (Can compromise) | オフィスが都心にあること、服装の自由度 |

このように条件を整理しておくことで、求人情報を見る際に効率的に企業を絞り込むことができ、面接でも一貫性のある回答ができるようになります。

② 書類作成:履歴書と職務経歴書を用意する

自己分析で整理した内容をもとに、応募書類を作成します。特に職務経歴書は、あなたのプレゼンテーション資料となるため、時間をかけて作り込みましょう。

職務経歴書はこまめに更新しておく

在職中の転職活動では、まとまった時間を確保するのが難しいため、職務経歴書は一度完璧なものを作ろうとせず、まずはドラフト(下書き)を作成し、スキマ時間を使って少しずつ更新していくことをお勧めします。

まず、キャリアの棚卸しで整理した内容を、時系列やキャリア式などのフォーマットに沿って書き出します。この段階では完璧でなくても構いません。大きなプロジェクトが終わったタイミングや、新しいスキルを習得した際に、その都度追記していく習慣をつけると、いざ本格的に活動を始める際にスムーズです。

応募する企業が決まったら、その都度、企業の求める人物像に合わせて内容をカスタマイズします。求人票のキーワードを盛り込んだり、アピールする実績の順番を入れ替えたりすることで、書類選考の通過率を格段に高めることができます。汎用的な職務経歴書を使い回すのではなく、一社一社に合わせた「ラブレター」を書く意識が重要です。

③ 応募:求人情報を集めて応募する

書類の準備ができたら、いよいよ応募フェーズに入ります。やみくもに応募するのではなく、効率的に情報を集め、戦略的に応募することが成功の鍵です。

効率的に求人情報を探す方法

求人情報を探すチャネルは一つに絞らず、複数活用することで、より多くの機会に出会うことができます。

- 転職サイト: リクナビNEXTやdodaなど。幅広い求人を自分のペースで探せます。企業ブロック機能を必ず利用しましょう。

- 転職エージェント: 担当者があなたの希望に合った非公開求人を紹介してくれます。日程調整や条件交渉も代行してくれるため、在職中の多忙な活動の強い味方です。

- 企業の採用ページ: 興味のある企業が決まっている場合は、公式サイトの採用ページを直接チェックします。転職サイトには掲載されていない求人が出ていることもあります。

- SNSやリファラル: LinkedInなどのSNSや、知人からの紹介(リファラル採用)も有効な手段です。

これらのチャネルを併用し、週に一度は新しい求人をチェックするなど、自分なりのルールを決めて情報収集を進めましょう。

スカウトサービスを活用する

在職中の多忙な方には、転職サイトや転職エージェントの「スカウトサービス」の活用を強くお勧めします。職務経歴書を登録しておくだけで、あなたの経験やスキルに興味を持った企業やヘッドハンターから直接オファーが届く仕組みです。

自分から求人を探す手間が省けるため、大幅な時間短縮になります。また、自分では探さなかったような、思わぬ優良企業から声がかかることもあります。どのような企業が自分に興味を持つのかを知ることで、客観的な市場価値を把握する上でも役立ちます。もちろん、この場合も企業ブロック機能の設定は必須です。

④ 面接:日程調整と面接対策

書類選考を通過したら、次は面接です。ここでも在職中ならではの工夫が求められます。

仕事を休まずに面接時間を確保する方法

面接のために何度も会社を休むのは困難です。まずは、応募企業にオンライン面接や業務時間外(早朝・夜間)での面接が可能か打診してみましょう。多くの企業は候補者の事情を理解してくれるはずです。どうしても日中の対面面接が必要な場合は、半日休暇や時間単位の休暇をうまく活用したり、複数の面接を同じ日に集中させたりするなどの工夫が必要です。

オンライン面接を積極的に利用する

オンライン面接は、移動時間がかからないため、在職中の転職活動と非常に相性が良いです。昼休みなどの短い時間でも対応可能な場合があります。ただし、準備は怠らないようにしましょう。

- 通信環境: 安定したインターネット回線を用意する。

- 場所: 静かでプライバシーが保てる場所を確保する(自宅がベスト)。

- 機材: PCのカメラやマイクのテストを事前に行う。

- 背景: 生活感のあるものが映り込まないよう、バーチャル背景や白い壁などを利用する。

- 目線: カメラを見て話すことを意識する。

よくある質問への回答を準備しておく

面接の準備は、ぶっつけ本番ではなく、想定される質問への回答をあらかじめ準備しておくことが重要です。特に以下の質問は、在職中の転職活動で必ず聞かれると考えてよいでしょう。

- 転職理由: なぜ転職しようと思ったのですか?(ネガティブな理由はポジティブに変換する)

- 志望動機: なぜ他の会社ではなく、当社なのですか?

- 自己PR: あなたの強みは何ですか?当社でどう活かせますか?

- 退職予定時期: 内定後、いつ頃から勤務可能ですか?

特に「なぜ今のタイミングで転職を考えているのか」という質問には、現職への不満ではなく、「〇〇というスキルを活かして、さらに△△の分野で挑戦したいと考えるようになった」など、前向きで説得力のある回答を用意しておくことが不可欠です。

⑤ 内定・退職:条件交渉から円満退職へ

最終面接を通過し、内定の連絡を受けたら、ゴールはもうすぐです。しかし、ここで気を抜かず、最後まで慎重に進めましょう。

内定後に確認すべきこと

内定通知を受けたら、喜びのあまり即座に承諾するのではなく、まず「労働条件通知書」または「内定承諾書」の内容を詳細に確認します。口頭で聞いていた内容と相違がないか、以下の項目は最低限チェックしましょう。

- 給与: 基本給、諸手当(残業代、通勤手当など)、賞与の有無と回数

- 勤務地: 転勤の可能性の有無

- 業務内容: 想定していた職務と乖離がないか

- 勤務時間・休日: 始業・終業時刻、休憩時間、年間休日数

- 試用期間: 期間と、その間の待遇

不明な点があれば、入社前に必ず人事担当者に確認し、クリアにしておくことが後のトラブルを防ぎます。

退職の意思を伝えるタイミングと伝え方

内定を承諾し、入社日が確定したら、いよいよ現職に退職の意思を伝えます。円満退職の鍵は、タイミングと伝え方です。

- タイミング: 法律上は退職日の2週間前までに伝えれば良いとされていますが、多くの会社の就業規則では「1ヶ月前まで」などと定められています。引き継ぎ期間を考慮し、一般的には退職希望日の1〜2ヶ月前に伝えるのがマナーです。ボーナスをもらってから辞めたい場合は、支給日以降に伝えるのが確実です。

- 伝え方: 最初に伝える相手は、必ず直属の上司です。同僚や他部署の人に先に話すのはマナー違反です。アポイントを取り、会議室など他の人に聞かれない場所で、「ご相談したいことがあります」と切り出し、「一身上の都合により、〇月〇日をもって退職させていただきたく存じます」と、明確に、しかし丁寧な言葉で伝えます。退職理由は、詳細に話す必要はありません。引き止められても、転職の意思が固いことを毅然とした態度で示しましょう。

スムーズな引き継ぎのポイント

退職することが決まったら、最終出社日まで責任を持って業務にあたり、スムーズな引き継ぎを行うことが、社会人としての最後の務めです。

- 引き継ぎ資料の作成: 担当業務の一覧、業務の進め方、関係者の連絡先、注意点などを文書でまとめ、誰が見ても分かるようにしておきます。

- 後任者とのOJT: 後任者が決まったら、口頭だけでなく、実際に一緒に業務を行いながら教える時間を設けます。

- 取引先への挨拶: 上司と相談の上、後任者と共に取引先へ挨拶に伺います。

立つ鳥跡を濁さず。最後まで誠実な対応を心がけることで、良好な関係を保ったまま、気持ちよく新しいスタートを切ることができるでしょう。

忙しい人向け|在職中の転職活動を成功させるコツ

在職中の転職活動は、時間との戦いです。ここでは、多忙な日常の中でも効率的に活動を進め、成功確率を高めるための実践的なコツを4つ紹介します。

スキマ時間を有効活用する

まとまった時間を確保するのが難しいからこそ、日常生活に潜む「スキマ時間」を最大限に活用する意識が重要になります。5分、10分といった細切れの時間も、積み重ねれば大きな力となります。

- 通勤時間: 電車やバスの中は、絶好の情報収集タイムです。スマートフォンのアプリで求人情報をチェックしたり、興味のある企業のニュースリリースを読んだり、業界の動向をリサーチしたりしましょう。面接対策の音声コンテンツを聞くのも有効です。

- 昼休み: 食事を早めに済ませ、残りの時間で転職エージェントからのメールに返信したり、応募書類の簡単な修正を行ったりできます。オンライン面接の時間を昼休みに設定してもらうのも一つの手です。

- 仕事の合間の休憩時間: 短い休憩時間に、気になる求人をブックマークしておくだけでも、後でまとめて見返す際に効率的です。

- 寝る前の30分: 一日の終わりに、その日に得た情報を整理したり、明日やるべきタスクをリストアップしたりする時間に充てましょう。

「チリも積もれば山となる」の精神で、スキマ時間を意識的に転職活動に振り分ける習慣をつけることが、忙しさを乗り越える第一歩です。

転職エージェントにサポートを依頼する

在職中の転職活動において、転職エージェントは最も強力なパートナーとなり得ます。自分一人で抱え込まず、プロの力を借りることで、活動の負担を大幅に軽減できます。

転職エージェントを利用するメリットは多岐にわたります。

- 非公開求人の紹介: 市場に出回っていない優良企業の求人を紹介してもらえる可能性があります。

- キャリア相談: 専門のキャリアアドバイザーが、客観的な視点であなたの強みやキャリアプランについてアドバイスをくれます。

- 書類添削・面接対策: プロの視点で、通過率の高い応募書類の書き方や、面接での効果的なアピール方法を指導してくれます。

- スケジュール調整の代行: これが在職中には最大のメリットかもしれません。面倒な企業との面接日程の調整をすべて代行してくれます。

- 条件交渉の代行: 自分では言いにくい給与や待遇に関する交渉も、あなたに代わって企業側と行ってくれます。

これらのサポートは基本的にすべて無料で受けられます。いくつかのエージェントに登録し、自分と相性の良いキャリアアドバイザーを見つけることが、成功への近道と言えるでしょう。忙しいからこそ、アウトソースできる部分は積極的に外部の力を活用すべきです。

面接で退職理由をポジティブに伝える

面接で必ず問われる「転職理由」。ここで現職への不満やネガティブな内容をそのまま伝えてしまうと、「他責にする傾向がある」「入社しても同じように不満を持つのでは」といったマイナスの印象を与えてしまいます。

大切なのは、ネガティブな事実をポジティブな言葉に変換して伝えることです。これは、あなたの課題解決能力や前向きな姿勢を示す絶好の機会でもあります。

| ネガティブな退職理由 | ポジティブな伝え方の例 |

|---|---|

| 給料が低い、評価に不満 | 「成果がより正当に評価され、自身の貢献が事業の成長に直結する環境で挑戦したいと考えています。」 |

| 残業が多い、休みが少ない | 「業務の効率化を常に意識してきましたが、より生産性を重視し、質の高い仕事に集中できる環境でスキルアップしたいです。」 |

| 人間関係が悪い | 「チーム一丸となって共通の目標に向かって進む、協調性を重んじる文化の中で働きたいと考えています。」 |

| 仕事が単調でつまらない | 「現職で培った〇〇のスキルを基盤に、より裁量権を持って新しい分野の業務に挑戦し、自身の成長を加速させたいです。」 |

過去(不満)を語るのではなく、未来(実現したいこと)を語るという視点を持つことが、面接官に好印象を与える鍵です。

転職活動の期限を決めておく

在職中の転職活動は、「いつでも辞められる」という安心感がある反面、終わりが見えずにダラダラと長引いてしまいがちです。活動が長期化すると、心身ともに疲弊し、モチベーションの維持が難しくなります。

そこで有効なのが、自分の中で「転職活動の期限」を設けることです。

「まずは3ヶ月間、集中的に活動してみよう」

「半年後の〇月までには、内定を獲得する」

「次のボーナスをもらうまでに、次のキャリアを決める」

このように具体的なデッドラインを設定することで、活動にメリハリが生まれます。限られた時間の中で何をすべきか、優先順位が明確になり、一つ一つのアクションに集中して取り組むことができます。

もし期限内に納得のいく結果が出なかったとしても、それはそれで一つの区切りになります。一度活動を休止して自己分析をやり直したり、現職に留まるという選択を再評価したりする良い機会にもなります。終わりを意識することが、質の高い活動につながるのです。

在職中の転職活動におすすめの転職サービス

在職中の転職活動を効率的かつ有利に進めるためには、自分に合った転職サービスを選ぶことが極めて重要です。ここでは、目的やキャリアに応じて使い分けたい、代表的な転職サービスをカテゴリ別に紹介します。これらのサービスは、いずれも在職中の利用を前提とした機能やサポートが充実しています。

総合型転職エージェント

幅広い業界・職種の求人を網羅しており、キャリアアドバイザーによる手厚いサポートを受けられるのが特徴です。初めての転職で何から始めればよいか分からない方や、多様な選択肢の中から自分に合った企業を見つけたい方におすすめです。

| サービス名 | 主な特徴 |

|---|---|

| リクルートエージェント | 業界最大級の求人数を誇り、全業界・職種をカバー。非公開求人も豊富で、実績豊富なキャリアアドバイザーによるサポートが受けられます。 |

| doda | 転職サイトと転職エージェントの両方の機能を併せ持ち、求人検索とスカウト、エージェントサポートを一つのサービスで完結できます。 |

| マイナビAGENT | 特に20代~30代の若手層や第二新卒の転職支援に強みを持っています。中小企業の優良求人も多く、丁寧なサポートに定評があります。 |

リクルートエージェント

業界最大手のリクルートが運営する転職エージェントです。その最大の強みは、なんといっても圧倒的な求人数の多さです。公開されている求人に加え、一般には公開されていない「非公開求人」が多数あり、思わぬ優良企業との出会いが期待できます。各業界に精通したキャリアアドバイザーが、キャリアの棚卸しから面接対策、日程調整まで一貫してサポートしてくれるため、在職中の忙しい方でも安心して活動を進められます。

(参照:リクルートエージェント公式サイト)

doda

パーソルキャリアが運営する、転職サイトと転職エージェントのサービスを統合した総合転職サービスです。自分で求人を探して応募することも、エージェントに相談して求人を紹介してもらうことも、スカウトを待つことも、一つのプラットフォームで完結できる利便性の高さが魅力です。定期的に開催されるオンラインの転職フェアなども、効率的な情報収集に役立ちます。

(参照:doda公式サイト)

マイナビAGENT

新卒採用で知られるマイナビグループが運営しており、特に20代から30代の若手社会人の転職支援に定評があります。キャリアアドバイザーが一人ひとりとじっくり向き合い、親身なサポートを提供してくれることで知られています。大手企業だけでなく、成長中のベンチャー企業や、地域に根差した優良中小企業の求人も豊富に扱っているのが特徴です。

(参照:マイナビAGENT公式サイト)

ハイクラス向け転職サービス

年収アップやキャリアアップを目指す、経験豊富な方向けのサービスです。管理職や専門職、外資系企業などの高年収求人が中心となります。

| サービス名 | 主な特徴 |

|---|---|

| ビズリーチ | 会員制のハイクラス向けスカウト型転職サイト。レジュメを登録すると、国内外の優良企業やヘッドハンターから直接スカウトが届きます。 |

| JACリクルートメント | 管理職・専門職(ミドル~ハイクラス層)の転職支援に特化。特に外資系企業やグローバル企業の求人に強みを持ちます。 |

ビズリーチ

テレビCMでもおなじみの、国内最大級のハイクラス向け転職サイトです。大きな特徴は、求職者が求人を探すだけでなく、登録した職務経歴書(レジュメ)を見た企業やヘッドハンターから直接スカウトが届く「スカウト型」である点です。自分の市場価値を客観的に知ることができ、在職中でも効率的に質の高いオファーを受け取ることが可能です。一定の基準を満たした会員のみが利用できるサービスで、年収750万円以上の求人が多数を占めています。

(参照:ビズリーチ公式サイト)

JACリクルートメント

管理職・専門職の転職支援で30年以上の歴史を持つ、ハイクラス転職のパイオニア的存在です。外資系企業やグローバル企業の求人に特に強く、語学力を活かしたい方や、より専門性の高いポジションを目指す方におすすめです。各業界に精通したコンサルタントが、企業のカルチャーや事業戦略まで深く理解した上で、最適なマッチングを提供してくれます。

(参照:JACリクルートメント公式サイト)

匿名で利用できる転職サイト

自分のペースで活動を進めたい方や、エージェントとの面談が負担に感じる方、バレるリスクを極限まで抑えたい方には、匿名性の高い転職サイトが適しています。

| サービス名 | 主な特徴 |

|---|---|

| リクナビNEXT | 国内最大級の求人データベースを持つ転職サイト。レジュメを匿名で公開し、企業からのオファーを待つ「スカウト機能」が充実しています。 |

リクナビNEXT

リクルートが運営する、日本で最も広く利用されている転職サイトの一つです。膨大な求人情報の中から、希望の条件で自由に検索・応募ができます。在職中の利用者にとって特に便利なのが「スカウト(オファー)機能」です。氏名や連絡先などを非公開にした状態で職務経歴書を登録しておくと、興味を持った企業から直接オファーが届きます。もちろん、現職の会社などをブロックする機能も完備されているため、安心して利用できます。

(参照:リクナビNEXT公式サイト)

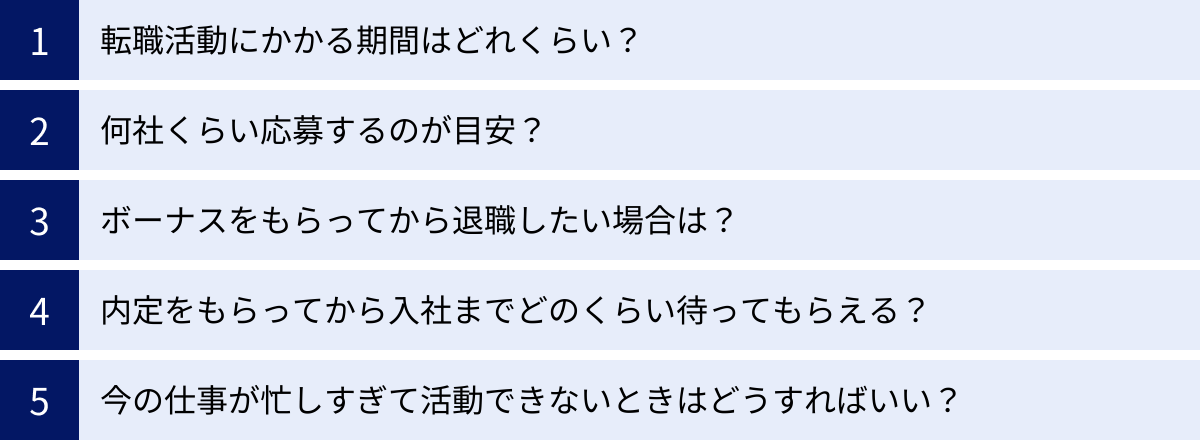

在職中の転職活動に関するよくある質問

最後に、在職中の転職活動に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。

転職活動にかかる期間はどれくらい?

A. 一般的には、準備から内定まで3ヶ月~半年程度が目安ですが、個人差が非常に大きいです。

活動期間は、大きく以下のフェーズに分けられます。

- 準備期間(2週間~1ヶ月): 自己分析、キャリアの棚卸し、書類作成

- 応募・選考期間(1~3ヶ月): 求人探し、応募、書類選考、面接(通常2~3回)

- 内定・退職準備期間(1~2ヶ月): 内定承諾、退職交渉、引き継ぎ

希望する業界や職種、本人のスキル、活動に割ける時間などによって、期間は大きく変動します。焦らず、自分のペースで進めることが大切です。

何社くらい応募するのが目安?

A. 一概には言えませんが、一般的に10社~20社程度の応募が一つの目安とされています。

書類選考の通過率は平均して30%前後、一次面接の通過率は30%~50%程度と言われています。つまり、1つの内定を得るためには、ある程度の数の企業に応募する必要があります。

ただし、やみくもに応募数を増やすのは得策ではありません。一社一社、しっかりと企業研究を行い、「ここだ」と思える企業に絞って、質の高い応募を心がける方が、結果的に効率が良くなる場合も多いです。

ボーナスをもらってから退職したい場合は?

A. まず、自社の就業規則でボーナス(賞与)の「支給日在籍条項」を確認することが重要です。

多くの企業では、「賞与の支給日に在籍していること」が支給の条件となっています。この場合、ボーナス支給日よりも前に退職の意思を伝えてしまうと、支給対象外となる可能性があります。

最も確実なのは、ボーナスが口座に振り込まれたのを確認してから、退職の意思を上司に伝えることです。ただし、支給直後の退職は心証が良くない場合もあるため、伝えるタイミングは慎重に判断しましょう。

内定をもらってから入社までどのくらい待ってもらえる?

A. 企業によりますが、一般的には1ヶ月~2ヶ月程度が目安です。

企業の多くは、在職中の候補者の引き継ぎ期間などを考慮してくれます。交渉次第では3ヶ月程度待ってもらえるケースもありますが、企業側の欠員補充の緊急度などにもよるため、一概には言えません。

重要なのは、内定を承諾する前に、正直に入社可能時期を伝えることです。現職の就業規則(退職の申し出時期)を確認した上で、「引き継ぎに〇ヶ月要するため、入社は〇月〇日以降になります」と具体的に伝え、双方合意の上で入社日を決定しましょう。

今の仕事が忙しすぎて活動できないときはどうすればいい?

A. 無理に活動を進める必要はありません。一度立ち止まるのも賢明な判断です。

心身ともに疲弊した状態で転職活動をしても、良い結果は得られません。以下のような選択肢を検討してみましょう。

- 活動を一時休止する: 繁忙期が終わるまで、あるいは心に余裕ができるまで、一旦活動を休みましょう。

- 活動のレベルを下げる: 応募や面接はせず、「情報収集だけ」「自己分析だけ」といったように、負担の少ない作業に絞って進める。

- 転職エージェントに全面的に頼る: 求人探しから日程調整まで、大部分をエージェントに任せて、自分は最終判断に集中する。

転職は、あなたの人生をより良くするための手段です。今の仕事と転職活動の両方で追い詰められてしまっては本末転倒です。自分のコンディションを最優先に考え、柔軟に計画を調整しましょう。