「そろそろ転職しようかな」と考え始めたものの、何から手をつければ良いのか分からず、一歩を踏み出せないでいる方は少なくありません。転職活動は、やみくもに始めると時間ばかりが過ぎてしまい、理想のキャリアから遠ざかってしまう可能性もあります。成功への近道は、正しい手順を理解し、計画的に準備を進めることです。

この記事では、転職を決意した方がまず何から始めるべきか、その全体像から具体的なステップ、成功のポイントまでを網羅的に解説します。転職活動の地図を手に入れ、自信を持って未来への一歩を踏み出しましょう。

目次

転職活動の全体像と期間の目安

本格的な活動を始める前に、まずは転職活動がどのような流れで進み、どれくらいの期間を要するのか、全体像を把握しておくことが重要です。見通しを立てることで、心理的な負担を軽減し、計画的に行動できるようになります。

転職活動の基本的な流れ

転職活動は、大きく分けて「準備期間」「応募・選考期間」「内定・退職期間」の3つのフェーズで構成されます。それぞれのフェーズでやるべきことを理解し、着実に進めていきましょう。

- 準備期間(約1ヶ月)

- 自己分析・キャリアの棚卸し: これまでの経験やスキル、実績を洗い出し、自分の強みや価値観を明確にします。「何ができるのか(Can)」「何をしたいのか(Will)」を言語化する重要なステップです。

- 転職理由と目的の明確化: 「なぜ転職したいのか」を深掘りし、次の職場で「何を実現したいのか」というポジティブな目標を設定します。これが活動全体の「軸」となります。

- 情報収集(業界・企業研究): 自己分析で定めた軸に基づき、興味のある業界や企業の情報を集めます。ビジネスモデル、企業文化、将来性などを多角的にリサーチします。

- スケジューリング: いつまでに転職を完了したいかを決め、そこから逆算して各ステップの計画を立てます。

- 応募・選考期間(約2〜3ヶ月)

- 求人探し・応募: 転職サイトや転職エージェントなどを活用して、自分の希望に合う求人を探し、応募します。

- 応募書類の作成: 履歴書と職務経歴書を作成します。特に職務経歴書は、これまでの実績を具体的にアピールするための最重要書類です。応募する企業に合わせて内容を最適化することが求められます。

- 面接対策: 想定される質問への回答準備や、企業への逆質問の用意、模擬面接などを通じて、本番に備えます。

- 面接: 書類選考を通過すると、いよいよ面接です。通常、複数回の面接(一次、二次、最終など)を経て、採用の可否が判断されます。

- 内定・退職期間(約1〜2ヶ月)

- 内定・労働条件の確認: 内定が出たら、給与や勤務地、業務内容などの労働条件を「労働条件通知書」でしっかりと確認します。必要であれば、条件交渉を行います。

- 退職交渉: 現職の上司に退職の意思を伝えます。法律上は退職の2週間前までに伝えれば良いとされていますが、円満退社のためには、就業規則に従い1〜2ヶ月前には伝えるのが一般的です。

- 業務の引継ぎ: 後任者やチームメンバーに迷惑がかからないよう、責任を持って業務の引継ぎを行います。引継ぎ資料の作成や、スケジュール管理が重要です。

- 入社準備: 新しい職場での勤務開始に向けて、必要な手続きや準備を進めます。

このように、転職活動は一直線に進むものではなく、準備から入社まで複数のステップを踏む長期的なプロジェクトです。各ステップの目的を理解し、一つひとつ着実に取り組むことが成功の鍵となります。

転職活動にかかる期間は平均3〜6ヶ月

転職活動にかかる期間は、個人の状況や転職市場の動向によって大きく異なりますが、一般的には活動を開始してから内定を得て入社するまで、平均して3ヶ月から6ヶ月程度かかると言われています。

| 転職活動のフェーズ | 期間の目安 | 主な活動内容 |

|---|---|---|

| 準備期間 | 約1ヶ月 | 自己分析、キャリアの棚卸し、転職の軸設定、情報収集 |

| 応募・選考期間 | 約2〜3ヶ月 | 求人探し、書類作成、応募、面接対策、面接 |

| 内定・退職期間 | 約1〜2ヶ月 | 内定承諾、労働条件交渉、退職交渉、業務引継ぎ |

| 合計 | 約3ヶ月〜6ヶ月 | – |

この期間はあくまで目安であり、以下のような要因で変動します。

- 活動のペース: 在職中か退職後かによって、活動に割ける時間は大きく変わります。在職中の場合は、平日の夜や週末を中心に活動するため、期間が長くなる傾向があります。

- 希望条件: 高い年収や特定のポジションなど、希望条件が厳しいほど、マッチする求人が少なくなり、選考期間が長引く可能性があります。

- 経験・スキル: 企業が求める経験や専門スキルを持っている場合は、スムーズに選考が進み、短期間で内定を得られることもあります。

- 経済状況: 景気が良く、企業の採用意欲が高い時期は求人数も多く、比較的短い期間で決まりやすいです。逆に、不況期は採用が絞られるため、長期化しやすくなります。

焦って転職先を決めて後悔することがないよう、最低でも3ヶ月以上の期間を見積もり、余裕を持ったスケジュールを立てることが重要です。特に在職中に活動を始める場合は、現職との両立も考慮し、無理のない計画を立てることを心がけましょう。

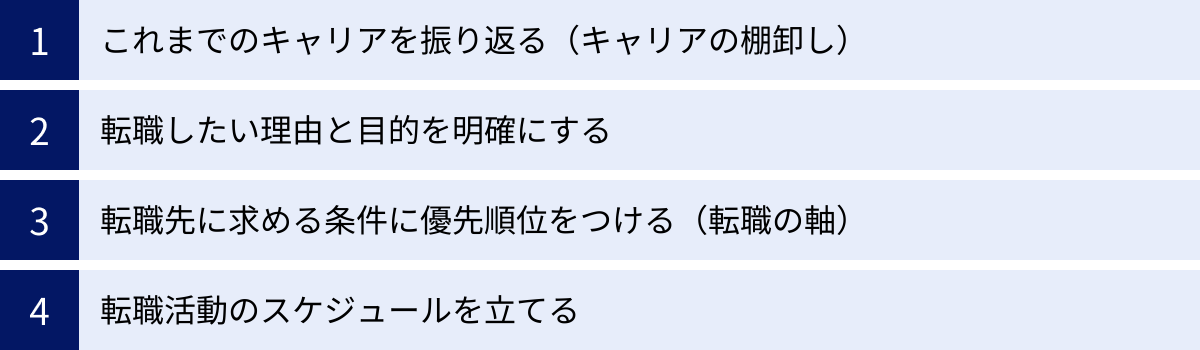

まず何から始める?転職活動を始める前の準備

転職活動の成否は、本格的に求人を探し始める前の「準備」で8割決まると言っても過言ではありません。この段階で自己理解を深め、活動の方向性を定めることで、その後のプロセスが格段にスムーズになります。焦って求人サイトを眺める前に、まずはじっくりと自分自身と向き合う時間を作りましょう。

これまでのキャリアを振り返る(キャリアの棚卸し)

転職活動の第一歩は、「キャリアの棚卸し」から始まります。これは、これまでの社会人経験を客観的に整理し、自分の強みやスキル、実績を可視化する作業です。この作業を通じて、応募書類の作成や面接での自己PRの質が飛躍的に向上します。

具体的な進め方は以下の通りです。

- 職務経歴の書き出し:

- これまでに所属した会社、部署、役職、在籍期間を時系列で書き出します。

- それぞれの部署で、どのような業務を担当していたかを具体的に思い出します。「何を(What)」「誰に(Whom)」「どのように(How)」を意識すると、より詳細に記述できます。

- (例)

- 株式会社〇〇 営業部(2018年4月〜2022年3月)

- 担当業務:中小企業向けに自社開発の会計ソフトを販売

- 具体内容:新規顧客の開拓(テレアポ、訪問)、既存顧客へのフォローアップ、導入支援、セミナー企画・運営

- 実績の数値化:

- 担当した業務の中で、どのような成果を上げたのかを具体的な数字を用いて書き出します。数字で示すことで、あなたの貢献度が客観的に伝わりやすくなります。

- (例)

- 売上目標達成率:4期連続で120%以上を達成

- 新規顧客獲得数:年間平均50社を獲得(チーム平均の1.5倍)

- 担当エリアのシェア率:3年間で5%から15%へ10ポイント向上

- 業務効率化:RPA導入により、月間20時間の作業時間を削減

- スキルの言語化:

- 業務を通じて身につけたスキルを言語化します。専門的な「テクニカルスキル」と、どの職種でも通用する「ポータブルスキル」の両方を洗い出しましょう。

- テクニカルスキル: 語学力(TOEIC 〇〇点)、プログラミング言語(Python, Java)、資格(日商簿記2級)、特定のツール(Salesforce, Adobe Photoshop)の使用経験など。

- ポータブルスキル: 課題解決能力、リーダーシップ、コミュニケーション能力、交渉力、プロジェクトマネジメント能力など。

この棚卸し作業は、単に応募書類を作成するためだけのものではありません。自分の市場価値を正しく認識し、自信を持って転職活動に臨むための土台作りでもあるのです。

転職したい理由と目的を明確にする

キャリアの棚卸しで「自分に何ができるか(Can)」が見えてきたら、次は「なぜ転職したいのか(Why)」そして「何をしたいのか(Will)」を深く掘り下げます。この理由と目的が曖昧なままだと、面接で説得力のある回答ができなかったり、転職後に「こんなはずではなかった」というミスマッチが生じたりする原因になります。

転職理由をポジティブな言葉に変換することが非常に重要です。

- ネガティブな現状(As-Is):

- 給料が低い

- 残業が多い、休みが取れない

- 人間関係が悪い

- 仕事にやりがいを感じない

- 会社の将来が不安

- ポジティブな目的(To-Be):

- 成果が正当に評価され、報酬に反映される環境で挑戦したい

- メリハリをつけて働き、プライベートも充実させたい(ワークライフバランス)

- チームワークを重視し、互いに高め合える文化の企業で働きたい

- 〇〇のスキルを活かして、より社会貢献性の高い事業に携わりたい

- 成長市場で事業を展開する安定した企業で、長期的なキャリアを築きたい

このように、現状の不満を「裏返し」にすることで、単なる不平不満ではなく、前向きなキャリアプランとして語れるようになります。この「ポジティブな転職目的」こそが、企業選びの基準となり、面接官の共感を得るための強力な武器となるのです。

転職先に求める条件に優先順位をつける(転職の軸)

自己分析と目的の明確化ができたら、次は具体的な企業選びの基準となる「転職の軸」を定めます。世の中には無数の求人があり、すべての条件を満たす完璧な職場は存在しません。そこで、自分にとって何が最も重要なのか、条件に優先順位をつけることが不可欠です。

以下の項目について、自分なりの希望を書き出し、「絶対に譲れない条件」「できれば満たしたい条件」「妥協できる条件」の3段階で優先順位をつけてみましょう。

| 検討項目 | 希望条件の例 | 優先度(絶対に譲れない / できれば / 妥協できる) |

|---|---|---|

| 仕事内容 | 〇〇のスキルが活かせる、新規事業に携われる、裁量権が大きい | 絶対に譲れない |

| 年収 | 現状維持以上、〇〇〇万円以上 | できれば |

| 企業文化 | 風通しが良い、挑戦を歓迎する、チームワーク重視 | 絶対に譲れない |

| 働き方 | 残業月20時間以内、リモートワーク可、フレックスタイム制 | できれば |

| 勤務地 | 〇〇市内、通勤時間1時間以内 | 妥協できる |

| 企業規模・安定性 | 成長業界、上場企業、ベンチャー企業 | できれば |

| キャリアパス | マネジメント職を目指せる、専門職として成長できる | 絶対に譲れない |

このように優先順位を可視化することで、求人情報を見る際に、どの情報を重点的にチェックすれば良いかが明確になります。また、複数の企業から内定を得た際に、どちらを選ぶべきか判断する際の客観的な基準にもなります。

この「転職の軸」がブレてしまうと、目先の給与の高さや企業の知名度だけに惹かれてしまい、入社後に仕事内容や社風とのミスマッチに苦しむことになりかねません。自分だけの「ものさし」をしっかりと持つことが、後悔しない転職の第一歩です。

転職活動のスケジュールを立てる

最後に、これまでの準備内容を踏まえ、具体的な行動計画、つまり転職活動のスケジュールを立てます。目標から逆算して計画を立てることで、活動の進捗を管理しやすくなり、モチベーションの維持にもつながります。

【スケジュールの立て方(例):6ヶ月で転職する場合】

- 目標設定: 6ヶ月後(例:10月1日)の入社を目指す。

- 逆算:

- 9月(入社1ヶ月前): 退職手続き、業務引継ぎ

- 8月(入社2ヶ月前): 内定承諾、退職交渉開始

- 6月〜7月(入社3〜4ヶ月前): 応募、面接(複数社並行)

- 5月(入社5ヶ月前): 求人探し、応募書類の作成・ブラッシュアップ

- 4月(入社6ヶ月前): 自己分析、キャリアの棚卸し、転職の軸設定

このスケジュールはあくまで一例です。在職中で忙しい方は、各フェーズの期間を長めに設定するなど、自分のペースに合わせて調整しましょう。

スケジュールを立てる際のポイント:

- 無理のない計画を立てる: 特に在職中の場合、現職と両立できるよう、余裕を持った計画が重要です。

- タスクを細分化する: 「応募書類作成」という大きなタスクではなく、「職務経歴の書き出し」「自己PRの作成」「志望動機の作成」のように細かく分けることで、一つひとつのタスクに取り組みやすくなります。

- 定期的に見直す: 活動を進める中で、想定外の事態が起きることもあります。計画通りに進んでいなくても焦らず、週に一度など定期的にスケジュールを見直し、柔軟に修正していきましょう。

これらの準備を丁寧に行うことで、自信を持って転職活動のスタートラインに立つことができます。

転職成功までの具体的な8ステップ

入念な準備が整ったら、いよいよ本格的な転職活動のステップへと進みます。ここでは、自己分析の深化から入社準備まで、転職を成功に導くための8つの具体的なステップを、一つひとつ詳しく解説していきます。

① 自己分析とキャリアの棚卸しを深める

準備段階で行った自己分析とキャリアの棚卸しを、さらに深掘りするステップです。ここでは、より客観的で多角的な視点を取り入れることが重要になります。

- フレームワークの活用:

- Will-Can-Must: 「やりたいこと(Will)」「できること(Can)」「やるべきこと(Must)」の3つの円が重なる領域を探すことで、自分に最適なキャリアの方向性を見つけやすくなります。

- SWOT分析: 自分の「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」という内部環境と、転職市場の「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」という外部環境を分析し、戦略を立てます。

- 第三者の視点を取り入れる:

- 家族や信頼できる友人、元同僚などに「自分の強みや弱みはどこだと思うか」と聞いてみましょう。自分では気づかなかった客観的な評価を得られることがあります。

- 転職エージェントとの面談は、自己分析を深める絶好の機会です。プロのキャリアアドバイザーがあなたの経歴を客観的に評価し、強みや市場価値を引き出してくれます。

このステップで自己理解が深まるほど、後のステップである書類作成や面接でのアピールに一貫性と説得力が生まれます。

② 業界・企業研究と求人探し

自己分析で明確になった「転職の軸」を基に、ターゲットとなる業界や企業を絞り込み、具体的な求人を探し始めます。

- 業界研究:

- 興味のある業界の市場規模、成長性、将来性、課題などを調べます。業界全体の動向を理解することで、その中で企業がどのような立ち位置にあるのかが見えてきます。

- 情報源:業界団体のレポート、業界専門誌、ニュースサイト、調査会社のデータなど。

- 企業研究:

- 企業の公式ウェブサイトは情報の宝庫です。事業内容、経営理念、沿革、IR情報(株主・投資家向け情報)、プレスリリースなどをくまなくチェックしましょう。特に、中期経営計画などを見ると、企業が今後どこへ向かおうとしているのかが分かります。

- 社員インタビューやブログ、SNS公式アカウントからは、企業の文化や働く人々の雰囲気が伝わってきます。

- 企業の口コミサイトも参考になりますが、あくまで個人の主観的な意見であるため、情報を鵜呑みにせず、多角的な視点で判断材料の一つとすることが大切です。

- 求人探し:

- 後の章で詳しく解説しますが、転職サイト、転職エージェント、企業の採用ページ、リファラル採用など、複数のチャネルを活用して幅広く情報を集めましょう。

- 求人票を見る際は、仕事内容や応募資格だけでなく、「求める人物像」や「歓迎するスキル」の欄にも注目します。ここに書かれているキーワードが、企業が本当に求めている人材のヒントになります。

③ 応募書類(履歴書・職務経歴書)の作成

応募したい企業が見つかったら、選考の第一関門である応募書類を作成します。採用担当者は毎日多くの書類に目を通しているため、簡潔で分かりやすく、魅力が伝わる書類を作成することが不可欠です。

履歴書の書き方のポイント

履歴書は、あなたのプロフィールを正確に伝えるための公的な書類です。誤字脱字がないよう、丁寧に作成しましょう。

- 基本情報: 氏名、住所、連絡先などは正確に記入します。日付は提出日を記入(郵送なら投函日、メールなら送信日)。

- 写真: 3ヶ月以内に撮影した証明写真を使用します。清潔感のある服装・髪型を心がけ、明るい表情で撮影しましょう。スナップ写真やアプリで加工した写真は厳禁です。

- 学歴・職歴: 学歴は高校卒業から、職歴はすべて正確に記入します。会社名は「(株)」などと略さず、「株式会社」と正式名称で記載します。

- 免許・資格: 取得年月順に正式名称で記入します。業務に関連性の高いものから書くとアピールになります。

- 志望動機・自己PR: 職務経歴書と内容が重複しすぎないよう、要点をまとめて記述します。ここでは、あなたの「熱意」や「人柄」が伝わるように書くのがポイントです。

- 本人希望記入欄: 原則として「貴社規定に従います」と記入します。ただし、勤務地や職種など、絶対に譲れない条件がある場合のみ、簡潔に記載します。

職務経歴書の書き方のポイント

職務経歴書は、あなたの「即戦力性」をアピールするための最も重要な書類です。決まったフォーマットはありませんが、採用担当者が読みやすいように工夫を凝らす必要があります。

- 形式を選ぶ:

- 編年体式: 職歴を過去から現在へ時系列で記述。キャリアの変遷が分かりやすい最も一般的な形式です。

- 逆編年体式: 職歴を現在から過去へ遡って記述。直近の経験を強くアピールしたい場合に有効です。

- キャリア式(職能別): 経験を職務内容やプロジェクトごとにまとめて記述。多様な職務経験を持つ人や、特定の専門性を強調したい人に向いています。

- 職務要約(サマリー):

- 冒頭に、これまでのキャリアの概要を3〜5行程度でまとめます。採用担当者はまずここを読んで、続きを読むかどうかを判断します。自分の強みや実績を凝縮して記載しましょう。

- 実績は具体的に:

- 「頑張りました」「貢献しました」といった抽象的な表現は避け、「キャリアの棚卸し」で整理した具体的な数字を用いて実績をアピールします。

- STARメソッド(Situation: 状況, Task: 課題, Action: 行動, Result: 結果)を意識して書くと、ストーリーとして伝わりやすくなります。

- 応募企業に合わせる(カスタマイズ):

- すべての企業に同じ職務経歴書を送るのではなく、応募する企業の求人内容や求める人物像に合わせて、アピールする経験やスキルの順番を入れ替えたり、強調するポイントを変えたりすることが、書類選考の通過率を高める秘訣です。

④ 求人に応募する

書類が完成したら、いよいよ求人に応募します。複数の企業に同時に応募するのが一般的ですが、やみくもに応募するのは避けましょう。

- 応募数の目安: 一概には言えませんが、週に2〜3社程度のペースで、常時5〜10社程度の選考が進行している状態が理想的です。

- 応募管理: どの企業にいつ応募し、選考がどの段階にあるのかをスプレッドシートなどで一覧管理すると、混乱を防げます。

- 一社一社、丁寧に対応: 「数打てば当たる」という考え方は禁物です。応募する前にもう一度企業研究を行い、なぜこの企業で働きたいのかを自分の言葉で語れるようにしておきましょう。転職エージェント経由で応募する場合は、担当者に推薦状を書いてもらうこともあり、その内容が選考に影響することもあります。

⑤ 面接対策を徹底する

書類選考を通過したら、次は面接です。面接は企業があなたを評価する場であると同時に、あなたが企業を見極める場でもあります。万全の準備で臨みましょう。

よくある質問への回答を準備する

面接で聞かれる質問はある程度パターン化されています。頻出質問に対しては、事前に回答の要点をまとめておき、スムーズに話せるように練習しておきましょう。

- 「自己紹介・自己PRをしてください」: 1〜3分程度で、職務要約と自分の強みを簡潔に話します。ダラダラと長く話さず、要点を伝えることが重要です。

- 「転職理由を教えてください」: 「準備」の段階で整理した、ネガティブな理由をポジティブな動機に変換した内容を伝えます。現職への不満ではなく、将来への意欲を語りましょう。

- 「なぜ当社を志望されたのですか(志望動機)」: 「業界の中でもなぜこの会社なのか」「自分の経験をどう活かせるか」を具体的に結びつけて話します。企業研究で得た情報を盛り込み、熱意をアピールします。

- 「あなたの強みと弱みは何ですか」: 強みは具体的なエピソードを交えて、弱みはそれをどう克服しようと努力しているかをセットで伝えます。

- 「今後のキャリアプランを教えてください」: 3年後、5年後、10年後にどうなっていたいかを、応募企業で実現できる形で語ります。

逆質問を考えておく

面接の最後に「何か質問はありますか?」と聞かれる逆質問は、絶好のアピールチャンスです。意欲の高さや企業理解の深さを示すために、必ず3〜5個は準備しておきましょう。

- 良い逆質問の例:

- 「入社後、早期に成果を出すために、どのようなことを期待されていますか?」

- 「配属予定のチームは、どのような雰囲気で、どのような目標を掲げていらっしゃいますか?」

- 「〇〇という事業について、今後の展望を教えていただけますか?」

- 避けるべき逆質問の例:

- 調べればすぐに分かること(福利厚生、設立年など)

- 給与や休暇など、待遇面に関する質問ばかり(一次面接では避けるのが無難)

- 「特にありません」と答えること(意欲がないと見なされる)

服装やマナーを確認する

第一印象は非常に重要です。基本的なビジネスマナーを再確認しておきましょう。

- 服装: 企業から指定がない限り、清潔感のあるビジネススーツが基本です。シワや汚れがないか事前にチェックしましょう。

- 持ち物: 応募書類のコピー、企業の資料、筆記用具、スケジュール帳、質問リストなどをクリアファイルにまとめて持参します。

- オンライン面接の場合: 背景は無地の壁やバーチャル背景にし、カメラの角度や照明、音声を確認しておきます。目線はカメラを見るように意識しましょう。

⑥ 面接を受ける

面接当日は、準備してきたことを自信を持って発揮するだけです。

- 受付: 約束の5〜10分前に到着するようにします。早すぎる到着はかえって迷惑になる場合があります。

- 面接中: 明るくハキハキとした口調で、相手の目を見て話すことを心がけます。面接官の話にはしっかりと耳を傾け、質問の意図を正確に理解してから回答しましょう。

- 退室: 面接終了後は、お礼を述べて一礼し、ドアの前で再度面接官の方を向いて一礼してから退室します。最後まで気を抜かないことが大切です。

⑦ 内定獲得と労働条件の交渉

最終面接を通過すると、内定の連絡が来ます。喜びもつかの間ですが、ここで冷静に条件を確認することが重要です。

- 内定通知書と労働条件通知書: まずは書面で条件を提示してもらいます。口頭での約束はトラブルの元です。

- 確認すべき項目: 業務内容、役職、勤務地、勤務時間、給与(基本給、手当、賞与)、休日・休暇、試用期間などを細かくチェックします。

- 条件交渉:提示された条件に疑問や希望がある場合は、交渉の余地があります。ただし、希望する理由や根拠を客観的に示す必要があります。「前職では〇〇円でした」「〇〇のスキル・経験は貴社のこの部分で貢献できるため、〇〇円を希望します」など、謙虚かつ論理的に伝えましょう。

- 内定承諾の回答期限: 通常1週間程度の回答期限が設けられます。他の企業の選考状況も踏まえ、慎重に判断しましょう。

⑧ 現職の退職手続きと入社準備

内定を承諾し、入社日が決まったら、現職の退職手続きを進めます。「立つ鳥跡を濁さず」の精神で、円満退社を目指しましょう。

円満退社のための退職交渉

- 伝える相手とタイミング: まずは直属の上司に、アポイントを取って直接伝えます。法律上は2週間前ですが、就業規則を確認し、業務の引継ぎ期間を考慮して1〜2ヶ月前に伝えるのがマナーです。

- 伝え方: 決意が固いことを示し、感謝の気持ちと共に退職の意思を伝えます。退職理由は「一身上の都合」で十分ですが、聞かれた場合はポジティブな転職理由を簡潔に伝えましょう。

- 引き止めへの対処: 強い引き止めにあうこともありますが、一度決めた意思は変えない姿勢が重要です。感情的にならず、冷静に対応しましょう。

業務の引継ぎ

- 引継ぎ計画: 上司と相談し、退職日までのスケジュールと引継ぎ内容を決めます。

- 引継ぎ資料の作成: 誰が見ても分かるように、担当業務の内容、進捗状況、関係者の連絡先、注意点などを文書でまとめます。

- 関係者への挨拶: 社内外でお世話になった方々へ、後任者を紹介し、感謝の気持ちを伝えます。

これら8つのステップを一つひとつ着実に実行していくことが、転職成功への確実な道筋となります。

【方法別】おすすめの求人の探し方

求人を探す方法は一つではありません。それぞれの方法にメリット・デメリットがあるため、複数を組み合わせることで、より多くのチャンスに出会えます。ここでは代表的な4つの探し方と、具体的なサービス例を紹介します。

| 探し方 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 転職エージェント | 非公開求人、キャリア相談、書類添削、面接対策、日程調整・条件交渉の代行 | 自分のペースで進めにくい場合がある、担当者との相性がある | 初めての転職で不安な人、忙しくて時間がない人、専門的なアドバイスが欲しい人 |

| 転職サイト | 膨大な求人から自分のペースで探せる、スカウト機能がある | 書類作成や面接対策は自力、優良求人を見極める目が必要 | 多くの求人を比較検討したい人、自分のペースで活動したい人 |

| 直接応募 | 企業への熱意が伝わりやすい、ライバルが少ない可能性がある | 手間がかかる、求人を探すのが大変 | 行きたい企業が明確に決まっている人 |

| リファラル採用 | 内部情報が得やすい、選考が有利に進む可能性がある | 断りにくい、人間関係のしがらみが生まれる可能性 | その企業に勤める知人がいる人 |

転職エージェントに相談する

転職エージェントは、キャリアアドバイザーがマンツーマンで転職活動をサポートしてくれるサービスです。求職者は無料で利用できます。非公開求人(一般には公開されていない求人)を紹介してもらえる点が大きな魅力です。

リクルートエージェント

業界最大手の一つで、全業界・全職種を網羅する圧倒的な求人数が特徴です。各業界に精通したキャリアアドバイザーが在籍しており、提出書類の添削から独自に分析した業界・企業情報の提供、面接対策まで、転職活動をトータルでサポートしてくれます。転職を考え始めたら、まず登録しておきたいエージェントの一つです。(参照:リクルートエージェント公式サイト)

dodaエージェントサービス

パーソルキャリアが運営する転職サービス「doda」に含まれるエージェントサービスです。求人紹介だけでなく、キャリアカウンセリングに力を入れているのが特徴。「エージェントサービス」と、自分で求人を探す「サイトサービス」を同一IDで利用できるため、両方を併用しながら活動を進めたい方に便利です。(参照:doda公式サイト)

マイナビエージェント

特に20代〜30代の若手層や、IT・Web業界の転職サポートに強みを持っています。中小企業の求人も豊富で、各業界の専任アドバイザーが親身に相談に乗ってくれると評判です。初めての転職で、手厚いサポートを期待する方におすすめです。(参照:マイナビエージェント公式サイト)

転職サイトで探す

転職サイトは、Web上に掲載された膨大な求人情報の中から、自分で希望の条件に合うものを探して応募するスタイルです。自分のペースで活動を進めたい方に適しています。

リクナビNEXT

リクルートが運営する国内最大級の転職サイト。幅広い業界・職種の求人を掲載しており、特に限定求人(リクナビNEXTにしか掲載されていない求人)が多いのが特徴です。自分の経歴を登録しておくと企業からオファーが届く「スカウト機能」や、自己分析ツール「グッドポイント診断」など、転職活動に役立つ機能が充実しています。(参照:リクナビNEXT公式サイト)

ビズリーチ

管理職や専門職などのハイクラス層向けの転職サイトです。年収1,000万円以上の求人が3分の1以上を占めており(2021年1月末時点)、質の高い求人を探している方におすすめ。登録には審査があり、経歴を登録すると国内外のヘッドハンターや企業から直接スカウトが届く仕組みです。(参照:ビズリーチ公式サイト)

Green

IT・Web業界の求人に特化した転職サイトです。エンジニア、デザイナー、マーケターなどの職種が豊富で、スタートアップから大手企業まで幅広い求人を扱っています。企業の詳細な情報や写真が多く掲載されており、社風や働く環境をイメージしやすいのが特徴。人事担当者と直接やりとりできる機能もあります。(参照:Green公式サイト)

企業の採用ページから直接応募する

行きたい企業が明確に決まっている場合は、その企業の採用ページから直接応募する「ダイレクトリクルーティング」も有効な手段です。転職サイトやエージェントを介さないため、企業への高い入社意欲を直接アピールできます。タイミングによっては希望の職種が募集されていないこともありますが、定期的にチェックする価値はあります。

知人からの紹介(リファラル採用)を活用する

リファラル採用は、その企業で働く社員に、知人や友人を紹介してもらう採用手法です。紹介者からリアルな社内の情報を聞けるため、入社後のミスマッチが起こりにくいという大きなメリットがあります。また、企業側も信頼できる社員からの紹介であるため、選考が有利に進むことがあります。もし興味のある企業に知人がいれば、一度話を聞いてみるのも良いでしょう。

在職中?退職後?転職活動を始めるタイミング

転職活動をいつ始めるかは、多くの人が悩む問題です。在職中に行うべきか、退職してから集中すべきか。それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、自分の状況に合ったタイミングを選びましょう。

在職中に転職活動するメリット・デメリット

現在の仕事を続けながら、次の職場を探すスタイルです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 収入が途切れない経済的な安心感がある | 活動に使える時間が限られる |

| 転職を焦らず、じっくり企業を選べる | 面接の日程調整が難しい |

| 職歴にブランク(空白期間)ができない | 現職に知られるリスクがある |

| もし転職活動がうまくいかなくても、現職に残れる | 心身ともに負担が大きく、疲れやすい |

最大のメリットは、収入が途絶えないことによる経済的・精神的な安定です。「早く決めないと」という焦りから不本意な転職をしてしまうリスクを避けられます。一方で、平日の日中に行われることが多い面接の日程調整が難しかったり、現職の業務との両立で心身ともに疲弊してしまったりする点が大きなデメリットです。

退職後に転職活動するメリット・デメリット

現在の仕事を辞めてから、転職活動に専念するスタイルです。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 転職活動に時間を集中投下できる | 収入が途絶え、経済的な不安が生じる |

| 面接の日程調整がしやすい | 焦りから冷静な判断ができなくなる可能性がある |

| 急な募集にもすぐに対応できる | ブランク期間が長引くと、選考で不利になることがある |

| 心身ともにリフレッシュできる | 社会保険や年金などの手続きを自分で行う必要がある |

時間に余裕があるため、企業研究や面接対策にじっくり取り組めるのが最大のメリットです。しかし、収入がない状態が続くと「早く決めなければ」という焦りが生まれ、妥協した選択をしてしまう危険性があります。また、失業期間が長引くと、採用担当者に「計画性がない」「何か問題があるのでは」といった懸念を抱かせる可能性も否定できません。

おすすめは在職中の転職活動

どちらが良いとは一概に言えませんが、リスク管理の観点からは、できる限り「在職中の転職活動」をおすすめします。収入が確保されているという安心感は、冷静な判断を保つ上で非常に重要です。

もちろん、現職の業務が極端に忙しく、心身の健康を損なっているような場合は、一度リセットするために退職を選ぶのも一つの選択肢です。その場合は、少なくとも3ヶ月〜半年程度の生活費を貯蓄として確保した上で、計画的に活動を進めることが不可欠です。

在職中に活動を進める際は、有給休暇をうまく利用して面接時間を確保したり、転職エージェントに日程調整を代行してもらったりと、工夫次第で負担を軽減できます。情報漏洩には細心の注意を払い、計画的に進めていきましょう。

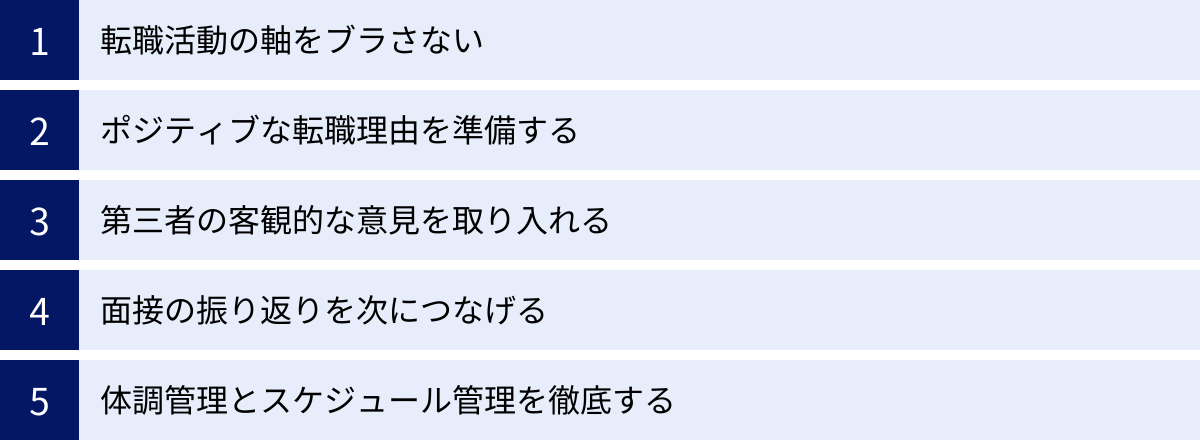

転職活動を成功に導く5つのポイント

転職活動は、時に孤独で、精神的にもタフな道のりです。成功というゴールにたどり着くために、常に心に留めておきたい5つのポイントをご紹介します。

① 転職活動の軸をブラさない

活動が長引くと、思うように内定が出ずに焦りを感じることがあります。そんな時、「もうどこでもいいから決めてしまいたい」と、当初掲げた「転職の軸」を曲げてしまいがちです。しかし、軸をブラして入社した企業では、結局同じような不満を抱え、再び転職を繰り返すことになりかねません。

常に「自分は何のために転職するのか」「新しい職場で何を実現したいのか」という原点に立ち返りましょう。もし、活動を進める中で考え方が変わったのであれば、それはそれで構いません。その際は、改めて軸を再設定し、一貫性のある活動を心がけることが重要です。

② ポジティブな転職理由を準備する

面接で必ず聞かれる転職理由。たとえ現職への不満がきっかけであったとしても、それをそのまま伝えるのは得策ではありません。採用担当者は、不満を他責にする傾向がないか、同じ理由でまたすぐに辞めてしまわないかを見ています。

大切なのは、不満という「事実」を、未来への「希望」や「意欲」に変換して伝えることです。「残業が多い」ではなく「より生産性の高い働き方で成果に貢献したい」、「評価されない」ではなく「成果が正当に評価される環境で自分の力を試したい」といったように、ポジティブな言葉で語る練習をしておきましょう。

③ 第三者の客観的な意見を取り入れる

転職活動は一人で抱え込みがちですが、独りよがりな考えに陥ると視野が狭くなってしまいます。自分のキャリアや市場価値を客観的に見るために、積極的に第三者の意見を取り入れましょう。

最も頼りになるのが、プロである転職エージェントのキャリアアドバイザーです。数多くの転職者を見てきた経験から、あなた自身も気づいていない強みや、キャリアの可能性を提示してくれます。また、信頼できる友人や元同僚に、職務経歴書を見てもらったり、面接の練習相手になってもらったりするのも非常に有効です。

④ 面接の振り返りを次につなげる

面接は、受けっぱなしでは非常にもったいないです。思うようにいかなかった面接ほど、多くの学びが隠されています。面接が終わったら、記憶が新しいうちに必ず振り返りを行いましょう。

- 聞かれた質問と、それに対してどう答えたか

- うまく答えられなかった質問は何か

- 面接官の反応が良かった点、悪かった点はどこか

- 逆質問は効果的だったか

これらの点を記録し、「次はこう答えよう」「このエピソードはもっと具体的に話そう」と改善点を洗い出すことで、面接スキルは着実に向上していきます。このPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回すことが、内定への近道です。

⑤ 体調管理とスケジュール管理を徹底する

転職活動は、数ヶ月にわたる長丁場です。特に在職中に活動する場合、現職の業務、転職活動、プライベートのバランスを取るのは容易ではありません。睡眠時間を削って書類を作成したり、無理なスケジュールで面接を入れたりすると、体調を崩してしまい、本来のパフォーマンスを発揮できなくなります。

最高のコンディションで選考に臨むことも、重要な対策の一つです。無理のないスケジュールを立て、意識的に休息を取る日を設けましょう。心と体の健康を維持することが、最後まで走り抜くためのエネルギー源となります。

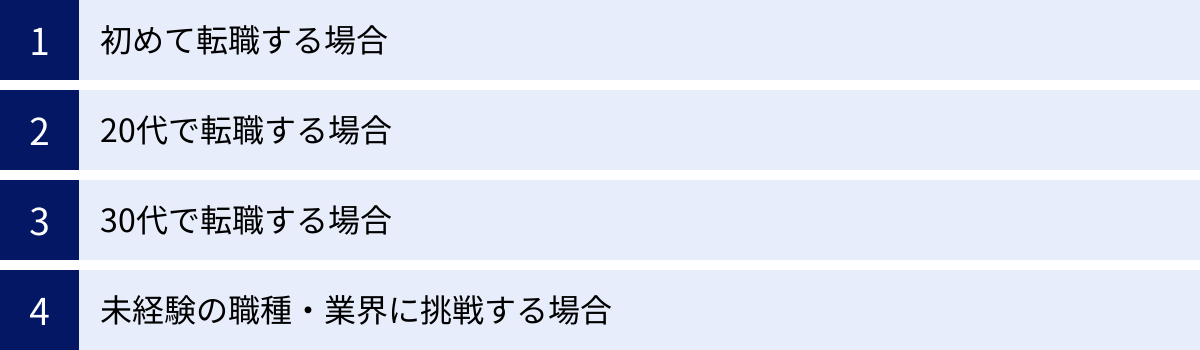

【状況別】転職活動の進め方と注意点

転職活動の進め方や企業から求められることは、応募者の年齢や経験、目指すキャリアによって異なります。ここでは、代表的な4つの状況別に、進め方のポイントと注意点を解説します。

初めて転職する場合

新卒で入社した会社しか知らないため、不安や戸惑いを感じることが多いでしょう。

- 進め方のポイント:

- 転職エージェントの積極的な活用がおすすめです。キャリアの相談から書類添削、面接対策まで、手厚いサポートを受けることで、安心して活動を進められます。

- 社会人としての基本的なビジネスマナーが身についていることを、言動や立ち居振る舞いで示すことが重要です。

- なぜ転職したいのか、という理由を自分の言葉で論理的に説明できるように、自己分析に特に力を入れましょう。

- 注意点:

- 現職の常識が、他社では通用しないこともあります。謙虚な姿勢で、新しい環境を学ぶ意欲を示すことが大切です。

- 焦って短期離職を繰り返さないためにも、「転職の軸」をしっかりと定め、慎重に企業を選びましょう。

20代で転職する場合

20代の転職は、「第二新卒(〜25歳前後)」と「20代後半」で少し意味合いが異なります。

- 進め方のポイント:

- 第二新卒の場合: 実務経験よりも、ポテンシャルや学習意欲、人柄が重視される傾向にあります。未経験の職種や業界にも挑戦しやすい時期です。社会人としての基礎力と、今後の成長への期待感をアピールしましょう。

- 20代後半の場合: ある程度の業務経験が求められ始めます。これまでの経験で得たスキルや実績を具体的に示すとともに、今後のキャリアプランを明確に語ることが重要です。

- 注意点:

- 短期での離職理由を聞かれた場合は、ネガティブな印象を与えないよう、前向きな動機として説明する準備が必要です。

- ポテンシャル採用が期待できる最後の年代とも言えます。キャリアチェンジを考えているなら、積極的に行動しましょう。

30代で転職する場合

30代の転職では、即戦力としてのスキルや経験、そしてマネジメント能力が求められます。

- 進め方のポイント:

- これまでのキャリアで培った専門性と、再現性のある実績を具体的にアピールすることが不可欠です。「何をやってきたか」だけでなく、「その経験を活かして入社後にどう貢献できるか」まで踏み込んで語りましょう。

- リーダーやプロジェクトマネジメントの経験があれば、大きなアピールポイントになります。チームをどう動かし、成果を出したのかを具体的に説明できるように整理しておきましょう。

- 注意点:

- 未経験分野への転職は、20代に比べてハードルが上がります。挑戦する場合は、これまでの経験と志望職種との関連性を見つけ出し、説得力のある志望動機を練り上げる必要があります。

- 年収アップも期待できる一方、企業側の評価の目も厳しくなります。自分の市場価値を客観的に把握し、現実的な希望条件を設定することが大切です。

未経験の職種・業界に挑戦する場合

キャリアチェンジを目指す場合、経験者と同じ土俵で戦うことはできません。異なるアプローチが必要です。

- 進め方のポイント:

- 「なぜ未経験のこの分野に挑戦したいのか」という強い熱意と、その裏付けとなるロジックが何よりも重要です。徹底した業界・職種研究を行い、その仕事への理解度の深さを示しましょう。

- これまでの経験の中から、新しい職種でも活かせる「ポータブルスキル」(例:課題解決能力、コミュニケーション能力、学習能力など)を抽出し、積極的にアピールします。

- 資格取得やスクールに通うなど、挑戦への本気度を示す具体的な行動も評価の対象となります。

- 注意点:

- 多くの場合、年収が一時的に下がることを覚悟しておく必要があります。

- 「憧れ」だけで選ぶのではなく、その仕事の厳しい面も理解した上で、長期的にキャリアを築いていけるかを冷静に判断しましょう。

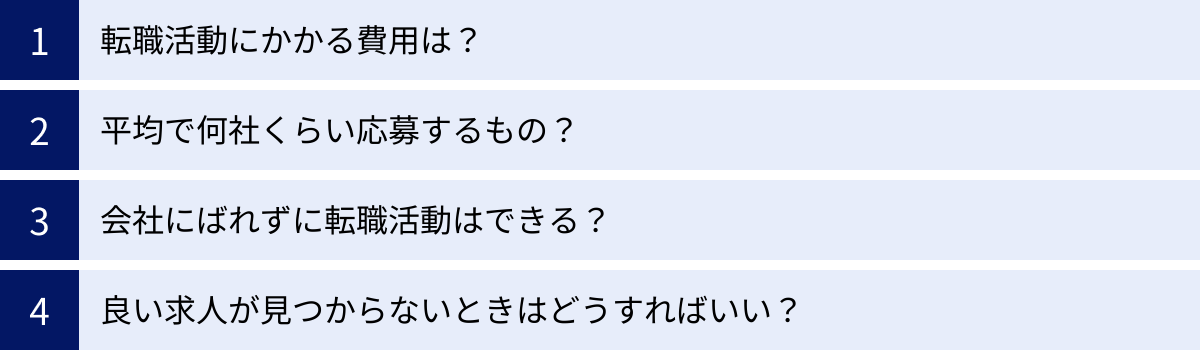

転職活動に関するよくある質問

最後に、転職活動を始めるにあたって多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

転職活動にかかる費用は?

転職活動には、意外と費用がかかることがあります。事前に把握し、準備しておきましょう。

- 交通費: 面接場所への移動にかかる費用。遠方の場合は宿泊費も必要になります。

- スーツ・身だしなみ代: 面接用のスーツやシャツ、靴、鞄、散髪代など。

- 証明写真代: 履歴書に貼る写真の撮影費用。

- 書籍・情報収集費: 業界研究のための書籍や、有料のニュースサイトなど。

- その他: 応募書類の印刷代や郵送費など。

転職サイトや転職エージェントの利用は、基本的に無料です。退職後に活動する場合は、これらの実費に加えて、当面の生活費(家賃、食費、光熱費、社会保険料など)が必要になります。

平均で何社くらい応募するもの?

応募数に決まった正解はありませんが、一般的には書類選考の通過率が20〜30%、一次面接の通過率が30%前後と言われています。これを基に逆算すると、1社の内定を得るためには、10〜20社程度の応募が必要になる計算です。

ただし、これはあくまで目安です。大切なのは数ではなく、一社一社とのマッチングの質です。自分の転職の軸に合わない企業にやみくもに応募しても、時間と労力が無駄になるだけです。応募したいと思える企業を厳選し、丁寧な準備をして臨むことをおすすめします。

会社にばれずに転職活動はできる?

在職中の転職活動で最も気になるのが、会社に知られてしまうリスクです。以下の点に注意すれば、ばれずに活動を進めることは十分に可能です。

- 会社のPCやネットワークを使わない: 転職サイトの閲覧やメールのやり取りは、必ず個人のスマートフォンやPCで行いましょう。

- 業務時間中の連絡を避ける: エージェントとの電話や面接は、休憩時間や業務時間外に行います。

- 同僚に話さない: 親しい同僚であっても、どこから情報が漏れるか分かりません。転職先が確定するまでは、社内の誰にも話さないのが鉄則です。

- SNSでの発言に注意する: 転職活動に関する投稿は絶対に避けましょう。

- 転職サイトの「企業ブロック機能」を活用する: 多くの転職サイトには、特定の企業に自分の登録情報を見られないようにする機能があります。現在の勤務先や取引先を登録しておきましょう。

良い求人が見つからないときはどうすればいい?

活動を続けても魅力的な求人が見つからないときは、一度立ち止まってアプローチを見直してみましょう。

- ① 転職の軸や条件を見直す: 希望条件が厳しすぎたり、こだわりが強すぎたりして、選択肢を狭めている可能性があります。「絶対に譲れない条件」は何かを再確認し、妥協できる部分の条件を少し緩めてみましょう。

- ② 検索キーワードを変えてみる: 同じ職種でも、企業によって呼び方が異なる場合があります。関連するキーワードで検索してみると、思わぬ求人が見つかることがあります。

- ③ 利用するサービスを増やす: 転職サイトやエージェントには、それぞれ独占求人や得意分野があります。一つのサービスに絞らず、複数を併用することで、出会える求人の数が格段に増えます。

- ④ 転職エージェントに相談する: 自分では見つけられなかった非公開求人を紹介してもらえる可能性があります。また、キャリアの専門家として、あなたに合った別のキャリアパスを提案してくれることもあります。

転職は、あなたの人生を大きく左右する重要な決断です。焦らず、しかし着実に。この記事で紹介したステップとポイントを参考に、後悔のない転職活動を進めてください。あなたの新しいキャリアが、輝かしいものになることを心から願っています。