休職という予期せぬブランク期間は、多くの人にとってキャリアプランの大きな転換点となり得ます。現在の職場環境や働き方を見つめ直し、「このまま復職して良いのだろうか」「もっと自分に合った環境があるのではないか」と、新たな可能性として転職を考えるのは自然なことです。

しかし、その一方で「休職中に転職活動をしていることが会社にバレたらどうしよう」「選考で不利になるのではないか」「そもそも、休職中の転職活動は許されるのか」といった、数多くの不安や疑問がつきまとうのも事実です。

この記事では、そうした休職中の転職活動に関するあらゆる不安を解消し、成功への道を切り拓くための具体的な知識とノウハウを網羅的に解説します。会社にバレるリスクとその対策から、法的な問題の有無、採用担当者の懸念を払拭する休職理由の伝え方、そして転職活動を成功に導く具体的なステップまで、あなたの次の一歩を力強く後押しする情報を提供します。

この記事を読めば、休職という経験をネガティブなブランクではなく、より良いキャリアを築くためのポジティブな転機として捉え、自信を持って転職活動に臨めるようになるでしょう。

目次

休職中の転職活動は会社にバレる?

休職中に転職を考えたとき、真っ先に頭をよぎるのが「今の会社にバレないか?」という不安ではないでしょうか。結論から言えば、慎重に行動すれば、休職中の転職活動が会社に発覚する可能性は低いと言えます。しかし、リスクがゼロというわけではありません。ここでは、なぜバレにくいのか、そしてどのような原因で発覚する可能性があるのかを詳しく解説します。

基本的にはバレにくい

休職中の転職活動が基本的にバレにくい理由は、会社が従業員個人のプライベートな活動を常に監視しているわけではないからです。企業には従業員のプライベートを過度に詮索する権利はなく、またその義務もありません。あなたが休日に何をしているか、誰と会っているかを会社が把握していないのと同じように、休職期間中にあなたが転職サイトに登録したり、他社の面接を受けたりしていることを直接知る術は、通常はありません。

多くの企業では、休職者に対して定期的な状況確認の連絡を入れることはありますが、それはあくまで体調の回復具合や復職の見込みを確認するためです。その際に「転職活動をしていませんか?」などと尋ねることは、プライバシーの侵害にあたる可能性があり、通常は考えられません。

また、転職活動のプロセス自体も、外部に情報が漏れにくい構造になっています。

- 転職サイトやエージェントへの登録: 個人情報は厳重に管理されており、本人の許可なく現在の勤務先に情報が渡ることはありません。多くのサービスでは、特定の企業をブロックする機能もあり、現職の会社に自分のプロフィールを閲覧されないように設定できます。

- 応募・面接: 応募先の企業も、応募者のプライバシー保護を重視します。本人の同意なく現職に問い合わせ(リファレンスチェックなど)を行うことは原則としてありません。リファレンスチェックが行われる場合も、通常は内定後、本人の同意を得てから実施されます。

このように、転職活動の各ステップにおいて、情報が意図せず現職に漏れるリスクは極めて低く抑えられています。重要なのは、自らの行動によって情報を漏洩させないことです。

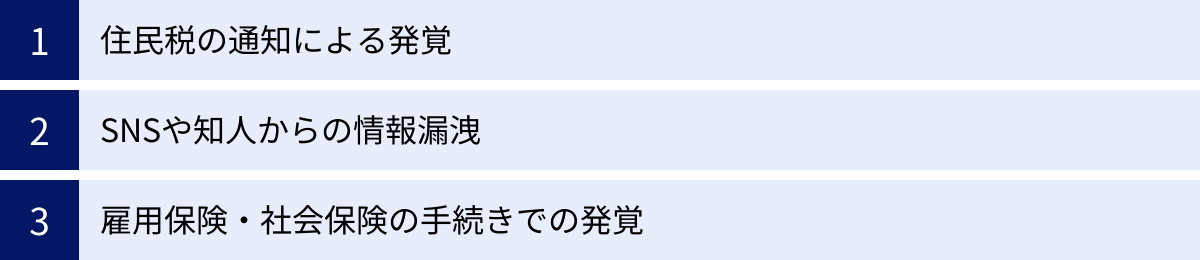

転職活動がバレる主な原因

バレる可能性は低いとはいえ、いくつかのルートから情報が漏れ、会社に知られてしまうケースも存在します。主な原因は「税金の手続き」「人づての噂」「社会保険の手続き」の3つです。それぞれのメカニズムと対策を理解し、リスクを最小限に抑えましょう。

住民税の通知による発覚

最も注意すべきなのが、住民税の手続きによる発覚です。これは休職中というより、転職が決定し、新しい会社に入社した後に起こり得る問題です。

会社の給与から天引きされる住民税を「特別徴収」と呼びます。この税額は、前年(1月1日〜12月31日)の所得に基づいて計算され、翌年6月から翌々年5月にかけて毎月の給与から天引きされます。

転職した場合、新しい会社でも引き続き特別徴収を希望すると、市区町村から新しい会社へ「住民税額決定通知書」が送られます。この通知書には、前職の会社名や給与支払額が記載されている場合があります。もし、休職期間が長く、前年の所得が現職(転職前の会社)の給与水準と比べて著しく低い場合、経理担当者が不審に思う可能性があります。

さらに、転職のタイミングによっては、本来であれば現職(転職前の会社)に届くはずの通知書が、何らかの理由で新しい会社に届いてしまい、そこで前職の会社名が知られてしまうというケースも考えられます。

【対策】

このリスクを回避する最も確実な方法は、転職先の会社に入社する際、住民税の徴収方法を「普通徴収」に切り替えることです。普通徴収は、給与から天引きされるのではなく、自分で直接市区町村に納税する方法です。

入社手続きの際に、人事や経理の担当者に「住民税は普通徴収でお願いします」と伝えれば、会社を経由せずに自宅に納税通知書が届くようになります。これにより、前職の所得情報が転職先に伝わるのを防げます。一年間は普通徴収で対応し、翌年からは転職先で特別徴収に切り替えるのが一般的です。

SNSや知人からの情報漏洩

デジタル時代において、意外な落とし穴となるのがSNSや身近な人からの情報漏洩です。「灯台下暗し」という言葉があるように、技術的な手続きよりも、実は人間関係が原因で発覚するケースは少なくありません。

- SNSでの発信: 「転職活動、頑張るぞ」「〇〇業界に興味あり」「面接疲れた」といった何気ない投稿でも、どこで誰が見ているか分かりません。同僚や上司とSNSで繋がっていなくても、友人の友人を介して情報が伝わる可能性は十分にあります。また、ビジネス特化型SNSなどで、転職意欲を示すステータスに変更したり、応募先企業の人事担当者をフォローしたりする行為もリスクが伴います。

- 知人・同僚への相談: 信頼している同僚や友人に「実は転職を考えていて…」と相談したくなる気持ちは分かります。しかし、その話が善意からであっても、他の人に伝わってしまう可能性は否定できません。特に社内の人間に話すのは非常に危険です。噂話として広まり、上司や人事部の耳に入るケースが後を絶ちません。

【対策】

転職活動中は、関連する情報を一切公にしないことが鉄則です。

- SNSでの発信は完全に控えましょう。転職が決まるまでは、キャリアに関する投稿は一切行わないのが賢明です。

- 相談相手は慎重に選びましょう。社内の人間には絶対に話さず、相談するとしても、全く利害関係のない社外の信頼できる友人や家族、あるいは守秘義務のある転職エージェントのキャリアアドバイザーに限定すべきです。

雇用保険・社会保険の手続きでの発覚

雇用保険や社会保険の手続きを通じて、転職活動が「活動中」にバレることはほとんどありません。しかし、手続きの過程で前職の情報が関連するため、仕組みを理解しておくことは重要です。

- 雇用保険被保険者証: 転職先の会社に入社する際、雇用保険の手続きのために「雇用保険被保険者証」の提出を求められます。この書類には、被保険者番号が記載されており、この番号は原則として一人に一つで、転職しても変わりません。転職先の人事担当者は、この番号を使って手続きを行うため、あなたが以前どこかの会社で雇用保険に加入していたことを把握します。ただし、これだけで「休職中だった」ことや「どの会社にいたか」が直接分かるわけではありません。

- 年金手帳(基礎年金番号通知書): 厚生年金の手続きにも必要ですが、これも同様に、前職の加入履歴が直接的に詳細に伝わるものではありません。

これらの手続きが問題になるのは、主に退職後、新しい会社に入社するタイミングです。例えば、退職時に会社から受け取るべき「離職票」や「源泉徴収票」の発行を巡って会社とやり取りする中で、すでに次の会社が決まっていることが伝わってしまう可能性はあります。

【対策】

社会保険関連の手続きで休職中の転職活動がバレるリスクは低いですが、退職手続きは円滑に進める必要があります。内定が出た後、退職の意思を伝える際に、必要な書類(離職票、源泉徴収票など)の発行を正式に依頼し、スムーズに受け取れるように準備しておくことが大切です。

結論として、住民税を「普通徴収」に切り替え、SNSや他言を厳禁にすれば、休職中の転職活動が会社にバレるリスクは大幅に低減できます。 最も重要なのは、自分自身の言動を管理することです。

休職中の転職活動は法律違反ではない

「休職中に転職活動をしても良いのだろうか?」という疑問は、倫理的な側面だけでなく、法的な側面からも不安に感じる方が多いでしょう。ここでは、休職中の転職活動が法律や会社のルールとどのような関係にあるのかを明確に解説します。

法律上の問題はない

まず、最も重要な点として、休職中に転職活動を行うこと自体は、日本の法律において何ら違反行為ではありません。

この根拠となるのが、日本国憲法第22条第1項で保障されている「職業選択の自由」です。すべての国民は、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有すると定められています。これは、どの職業に就くか、どの会社で働くかを個人が自由に決定できる権利です。

休職中であっても、あなたは現在の会社と雇用契約を結んでいる一人の労働者であり、この「職業選択の自由」は当然に保障されています。したがって、より良い労働条件や自分に合った職場環境を求めて情報収集を行ったり、他社の面接を受けたりする「転職活動」は、この権利の範囲内にある正当な行為です。

労働契約法などの法律にも、休職中の転職活動を直接的に禁止する規定は存在しません。会社と労働者の間には「労働契約」がありますが、これは主に「労働者は労務を提供する義務」と「会社は賃金を支払う義務」を定めたものです。休職中は、病気療養などの理由により、この「労務提供義務」が一時的に免除されている状態です。この期間中に、将来のキャリアのために転職活動を行ったとしても、契約上の義務に違反するわけではありません。

ただし、注意すべき点として「競業避止義務」があります。これは、在職中に会社の不利益となる競合他社で働いたり、会社の機密情報を利用して競合の事業を始めたりすることを禁じる義務です。しかし、転職「活動」は、実際に競合他社で「就労」するわけではないため、通常、この競業避止義務には抵触しません。

要するに、法的な観点から見れば、休職中の転職活動をためらう必要は全くないのです。

会社の就業規則は確認が必要

法的には問題がない一方で、注意しなければならないのが、あなたが所属する会社の「就業規則」です。就業規則は、その会社独自の労働条件や服務規律などを定めたルールブックであり、労働者はこれに従う義務があります。

多くの会社の就業規則には、以下のような規定が含まれていることがあります。

- 兼業・副業の禁止・許可制: 「会社の許可なく他の職業に従事してはならない」といった規定です。

- 職務専念義務: 「勤務時間中は職務に専念しなければならない」という規定。

- 誠実義務: 労働者は使用者(会社)に対して信義に従い、誠実に労働契約を履行する義務があるという原則。

ここで重要なのは、これらの規定が「休職中の転職活動」に直接適用されるかという点です。

まず、「兼業・副業の禁止」について。転職活動は、新しい会社から賃金を得て「就労」する行為ではないため、厳密には兼業や副業にはあたりません。したがって、この規定に直ちに違反するとは言えません。しかし、会社によっては「在職中の私的な活動」を広く制限する解釈をする可能性もゼロではありません。

次に、「職務専念義務」。これは主に「勤務時間中」の義務を定めたものです。休職中は労務提供義務が免除されているため、勤務時間という概念自体が適用されにくく、この義務に違反するとも考えにくいです。

最後に、「誠実義務」。これが最も解釈の幅が広い概念です。会社側が「療養に専念すべき休職期間中に、会社を裏切るような転職活動を行うことは誠実義務に反する」と主張する可能性は理論上はあり得ます。特に、会社が手厚い休職制度や私傷病見舞金などを提供している場合、道義的な観点から問題視されるかもしれません。

では、どうすれば良いのでしょうか?

- 就業規則を冷静に確認する: まずは自社の就業規則を改めて読んでみましょう。「休職期間中の過ごし方」や「兼業・副業」に関する項目を確認し、転職活動を明確に禁止するような記述がないかを確認します。おそらく、直接的に「転職活動の禁止」を明記している会社はほとんどないはずです。

- 「就労」ではないことを理解する: 重要なのは、転職「活動」と、転職先で「就労」を開始することは明確に違うということです。休職期間中に、内定先の企業で働き始めたり、業務委託契約を結んで仕事をしたりすると、これは明確な兼業・副業となり、就業規則違反に問われる可能性が非常に高くなります。これは絶対に避けるべきです。

- トラブルを避けるための心構え: 就業規則に明確な禁止規定がなくても、休職は本来、復職を前提とした制度です。そのため、転職活動が発覚した場合、会社側が快く思わない可能性があることは理解しておくべきです。円満な退職を目指すためにも、活動は秘密裏に進め、現職への配慮を忘れない姿勢が重要です。

| 項目 | 法律上の見解 | 就業規則上の注意点 |

|---|---|---|

| 転職活動の可否 | 職業選択の自由により、法的には全く問題なし。 | 直接禁止する規定は稀だが、「兼業禁止」や「誠実義務」の解釈によってはトラブルの火種になる可能性も。 |

| 競業避止義務 | 転職「活動」自体は、競合他社での「就労」ではないため、通常は抵触しない。 | 会社の機密情報を持ち出して転職活動に利用するなどの行為は、義務違反となる。 |

| 休職中の他社就労 | 明確な契約違反となる可能性が非常に高い。兼業・副業禁止規定に抵触する。 | 絶対に避けるべき行為。懲戒解雇の理由になりうる。 |

結論として、休職中の転職活動は法律違反ではありません。しかし、会社の就業規則を確認し、現職との無用なトラブルを避けるために、慎重に行動することが求められます。 内定を得て退職するまでは、あくまで「療養に専念している」という建前を崩さず、水面下で静かに活動を進めるのが賢明な判断と言えるでしょう。

休職中に転職活動をするメリット・デメリット

休職期間をキャリアの見直しの機会と捉え、転職活動に踏み切ることには、大きなメリットがある一方で、無視できないデメリットも存在します。決断を下す前に、双方を客観的に比較検討し、自分自身の状況と照らし合わせて考えることが極めて重要です。

休職中に転職活動をするメリット

業務から完全に離れている休職期間は、在職中の忙しい合間を縫って行う転職活動とは比較にならないほど、多くの利点があります。

自分のキャリアをじっくり見つめ直せる

日々の業務に追われていると、目の前のタスクをこなすことに精一杯で、中長期的なキャリアについて深く考える時間的・精神的な余裕を持つことは難しいものです。

しかし、休職期間中は、その喧騒から物理的に距離を置くことができます。この時間は、「自分は本当に何がしたいのか」「どんな働き方が理想なのか」「仕事において何を最も大切にしたいのか」といった、キャリアの根幹に関わる問いと真剣に向き合う絶好の機会となります。

なぜ今の会社で働くことが困難になったのか、その原因を客観的に分析することも可能です。それは、業務内容、労働時間、企業文化、人間関係、あるいは評価制度だったのかもしれません。原因を深く掘り下げることで、次の職場で同じ過ちを繰り返さないための、自分なりの「企業選びの軸」が明確になります。これは、焦って転職先を決めて失敗するリスクを減らす上で、非常に価値のあるプロセスです。

時間をかけて企業選びや対策ができる

在職中の転職活動における最大の障壁の一つが「時間不足」です。仕事が終わってから夜遅くに求人を探し、休日に疲れた体で応募書類を作成し、有給休暇をなんとか取得して面接に行く…というハードなスケジュールになりがちです。

その点、休職中であれば、時間を柔軟に使うことができます。

- 平日昼間の面接に対応しやすい: 企業の採用活動は、当然ながら平日に行われるのが基本です。休職中であれば、急な面接依頼にも調整しやすく、複数の企業の選考を並行して進めることも比較的容易です。これは、選択肢を狭めない上で大きなアドバンテージとなります。

- 十分な企業研究: 気になった企業について、公式サイトやニュースリリース、口コミサイトなどを徹底的に調べ、事業内容や社風を深く理解する時間を確保できます。これにより、入社後のミスマッチを防ぐことができます。

- 質の高い応募書類の作成: 自己分析や企業研究で得られた洞察をもとに、職務経歴書や志望動機をじっくりと練り上げることができます。一つ一つの応募に時間をかけ、質の高い書類を作成することで、書類選考の通過率を高める効果が期待できます。

時間を味方につけ、一つ一つのプロセスに丁寧に取り組めることは、転職成功の確率を格段に高める要因と言えるでしょう。

心身ともにリフレッシュした状態で始められる

休職に至った理由が過重労働やストレスによるものであれば、休職期間は心と体を休ませ、回復させるための重要な時間です。十分に休息をとり、心身のコンディションが上向いてきたタイミングで転職活動を始めることができれば、非常にポジティブなスタートを切ることが可能です。

疲弊しきった状態で転職活動を始めると、どうしても視野が狭くなり、「今の環境から逃げ出したい」という一心で、冷静な判断ができなくなることがあります。その結果、本質的な問題が解決されないまま、似たような環境の会社に転職してしまうという失敗に繋がりかねません。

心身が回復し、前向きなエネルギーが満ちた状態で臨む転職活動は、表情や受け答えにも自信が表れ、面接官にも良い印象を与えます。 休職というリセット期間を経たからこそ、フレッシュな気持ちで新たなキャリアに挑戦できるのです。

休職中に転職活動をするデメリット

メリットがある一方で、休職中の転職活動には特有の難しさやリスクも伴います。これらを直視し、対策を講じることが不可欠です。

体調が悪化する可能性がある

特にメンタルヘルスの不調で休職している場合、これが最大のデメリットとなり得ます。転職活動は、それ自体が大きなストレスを伴う行為です。

- 選考へのプレッシャー: 書類選考が通らなかったり、面接で厳しい質問をされたりすると、「自分は社会から必要とされていないのではないか」と自己肯定感が低下し、不安や焦りが募ることがあります。

- 将来への不安: 「本当に次の職場が見つかるのだろうか」「もし決まらなかったらどうしよう」という将来への不安は、精神的に大きな負担となります。

- 活動の負荷: 企業研究、書類作成、面接対策など、やるべきことは多岐にわたります。これらをこなすこと自体が、心身が万全でない状態では大きな負担となり、症状の悪化を招く可能性があります。

休職の第一目的は「療養」です。 転職活動を始めるのは、あくまで主治医から許可が出て、自分自身でも「活動のストレスに耐えられる」と確信できてからにすべきです。焦りは禁物です。

選考で不利になる場合がある

残念ながら、休職の事実を伝えることで、選考において不利に働く可能性は否定できません。採用担当者は、候補者を採用するにあたり、自社で長く安定して活躍してくれる人材を求めています。そのため、休職経験のある候補者に対して、以下のような懸念を抱くのは自然なことです。

- 再発のリスク: 「同じ理由で、また休職してしまうのではないか?」

- 健康状態への不安: 「本当に業務に支障なく働ける健康状態なのか?」

- ストレス耐性: 「プレッシャーのかかる状況で、精神的に持ちこたえられるだろうか?」

これらの懸念を払拭できなければ、他の候補者と比較された際に、見送りの判断をされる可能性が高まります。だからこそ、後述する「休職理由の伝え方」が極めて重要になるのです。 不利になる可能性を認識した上で、それを跳ね返すだけの説得力のある説明と、前向きな姿勢を示す準備が不可欠です。

社会保険料などの金銭的負担がある

休職期間中は、会社からの給与が支給されないのが一般的です。健康保険から「傷病手当金」が支給される場合もありますが、これは給与のおおよそ3分の2程度であり、収入は減少します。

一方で、給与がなくても、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)や住民税の支払いは継続して発生します。 これらは通常、給与から天引きされますが、休職中は会社が立て替えて支払い、後日請求されるか、復職時に精算されるケースが多いです。傷病手当金などの限られた収入の中から、これらの費用を支払っていく必要があるため、経済的なプレッシャーは大きくなります。

転職活動が長引けば、その分、無収入または減収の期間が延び、貯蓄が目減りしていきます。この金銭的な不安が、焦りを生み、「早く決めなければ」と妥協した転職に繋がるリスクもはらんでいます。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| キャリアをじっくり見つめ直せる | 体調が悪化する可能性がある |

| 時間をかけて企業選びや対策ができる | 選考で不利になる場合がある |

| 心身ともにリフレッシュした状態で始められる | 社会保険料などの金銭的負担がある |

これらのメリット・デメリットを総合的に判断し、「今の自分は、デメリットを管理しながらメリットを最大限に活かせる状態にあるか?」を自問自答することが、休職中の転職活動を始めるかどうかの重要な判断基準となるでしょう。

休職の事実は面接で正直に伝えるべきか

転職活動が進み、いよいよ面接の段階になると、「休職していたことを、応募先の企業に話すべきか?」という重大な問いに直面します。後ろめたい気持ちから、できれば隠しておきたいと考える人も少なくないでしょう。しかし、結論から言えば、その選択は極めて高いリスクを伴います。

隠さずに正直に伝えるのが基本

休職の事実を隠さずに、自ら正直に伝えること。これが、休職中の転職活動における鉄則です。

一見、不利な情報をわざわざ開示するのは得策ではないように思えるかもしれません。しかし、長期的な視点で見れば、誠実な対応こそが、最終的に自身の利益に繋がります。正直に伝えるべき理由は、主に以下の3点です。

- 誠実さを示し、信頼関係を築くため: 採用は、企業と個人が対等な立場で結ぶ契約です。企業が自社の情報を開示するのと同じように、候補者も自身の経歴について誠実に説明する責任があります。不利になる可能性のある情報であっても、正直に、そして前向きに話す姿勢は、あなたの誠実さや人としての信頼性をアピールすることに繋がります。「困難な状況から学び、次へ活かそうとしている」というポジティブな印象を与えることも可能です。

- 入社後のミスマッチを防ぐため: 休職の事実を隠して入社した場合、あなたは常に「いつバレるか」という不安を抱えながら働くことになります。また、休職の背景にある事情(例えば、特定の業務負荷や人間関係への耐性など)を会社が知らないまま業務が割り振られると、再び同じような状況に陥り、心身のバランスを崩してしまう可能性があります。正直に伝えることで、企業側にあなたの状況を理解してもらい、必要な配慮(業務量の調整、定期的な面談など)を求めるきっかけにもなります。これは、あなた自身が新しい環境で長く健康に働くために不可欠なプロセスです。

- リスク管理: 後述するように、休職の事実を隠すことには、経歴詐称とみなされるリスクや、後から発覚して信頼を失うリスクが伴います。自ら先に開示することで、これらのリスクを未然に防ぎ、コントロールすることができます。

もちろん、伝え方には細心の注意が必要です。ただ事実を話すだけでなく、「現在は完全に回復しており、業務に支障がないこと」「休職の経験から何を学び、今後どう活かしていきたいか」というポジティブなメッセージをセットで伝えることが絶対条件となります。

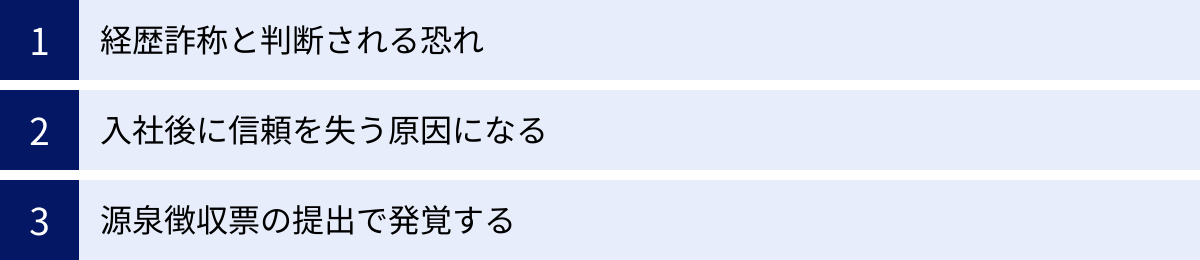

休職の事実を隠して転職するリスク

「バレなければ問題ない」という安易な考えは非常に危険です。休職の事実を意図的に隠して転職した場合、以下のような深刻なリスクを背負うことになります。

経歴詐称と判断される恐れ

休職期間は、職務経歴上「ブランク期間」にあたります。この期間について虚偽の説明をしたり、意図的に隠したりした場合、「経歴詐称」と判断される可能性があります。

労働契約において、労働者の経歴は、その能力や信頼性を判断するための重要な要素です。企業が採用の可否を判断する上で、休職の事実が重要な影響を及ぼすものであったと判断された場合、その隠蔽は「重大な経歴詐称」にあたる可能性があります。

もし経歴詐称が発覚すれば、内定が取り消されたり、最悪の場合、入社後であっても就業規則に基づいて懲戒解雇されたりする可能性があります。懲戒解雇は、その後の転職活動にも大きな悪影響を及ぼす重い処分です。一時しのぎの嘘が、自身のキャリアに修復困難なダメージを与えかねないのです。

入社後に信頼を失う原因になる

仮に、懲戒解雇という最悪の事態を免れたとしても、嘘をついていたという事実は、上司や同僚との信頼関係に深刻な亀裂を生じさせます。

「なぜ正直に話してくれなかったのか」「他にも隠していることがあるのではないか」といった不信感は、一度生まれるとなかなか払拭できるものではありません。重要な仕事を任せてもらえなくなったり、チーム内で孤立してしまったりと、職場で非常に居心地の悪い思いをすることになるでしょう。

良好な人間関係は、仕事を円滑に進め、長く働き続けるための基盤です。その基盤を、自らの嘘によって最初から崩してしまうのは、あまりにも代償が大きいと言えます。

源泉徴収票の提出で発覚する

「うまく隠し通せる」と思っていても、思わぬところで発覚する可能性があります。その代表例が「源泉徴収票」です。

多くの会社では、年末調整の手続きのために、その年に入社した社員に対して前職の源泉徴収票の提出を求めます。源泉徴収票には、その年に前職の会社から支払われた給与の総額が記載されています。

もし、あなたが数ヶ月にわたって休職していた場合、その年の給与総額は、本来の年収に比べて著しく低くなります。例えば、年収600万円の人が半年休職すれば、給与総額は300万円程度(各種手当などを除く)になるでしょう。経理担当者がその金額を見たときに、「この在籍期間にしては給与が少なすぎる」と不審に思う可能性は十分にあります。

そこから問い詰められ、結果的に休職の事実が発覚するというケースは少なくありません。他にも、社会保険の手続きや、前の会社の同僚との偶然の再会など、発覚ルートは様々です。

結論として、休職の事実を隠すことは、メリットよりもリスクの方が圧倒的に大きい行為です。 誠実な姿勢で正直に事実を伝え、その上で採用担当者の懸念を払拭し、入社意欲をアピールすることこそが、成功への唯一の道筋と言えるでしょう。

採用担当者の懸念を払拭する休職理由の伝え方

休職の事実を正直に伝える決心がついたら、次に重要なのは「どう伝えるか」です。伝え方一つで、採用担当者が抱く印象は180度変わります。ここでは、担当者の懸念を的確に理解し、それを払拭するための具体的な伝え方のポイントと例文を解説します。

採用担当者が懸念していること

まず、相手の立場に立って、なぜ採用担当者が休職経験を気にするのかを理解する必要があります。彼らが懸念しているのは、主に以下の2点です。

現在の健康状態と再発の可能性

これが最も大きな懸念事項です。採用担当者は、「入社後、安定して継続的に勤務できるか?」という点を見ています。

- 体調は本当に万全か?: 「現在は回復している」と言葉で伝えても、その客観的な根拠がなければ不安は残ります。

- また同じ理由で休職しないか?: 企業にとって、社員の休職は代替人員の確保や業務の再配分など、大きなコストと負担を伴います。そのため、再発リスクは非常に慎重に判断されます。特に、休職理由が前職の環境だけでなく、本人の特性に起因するものではないかと懸念される場合があります。

ストレス耐性や責任感

休職の理由によっては、候補者のポテンシャルやスタンスについて疑問符がつくこともあります。

- ストレスへの対処能力は十分か?: どの職場にもストレスは存在します。プレッシャーがかかる場面や困難な状況に直面した際に、適切に対処し、乗り越える力があるのかどうかを見極めようとします。

- 責任感や主体性はあるか?: 休職の理由を全て他責(会社が悪い、上司が悪い)にしていると、「問題解決能力が低い」「環境が変わっても同じことを繰り返すのでは」という印象を与えかねません。自身の課題として捉え、改善しようとする姿勢があるかどうかが問われます。

これらの懸念を払拭することが、面接突破の鍵となります。

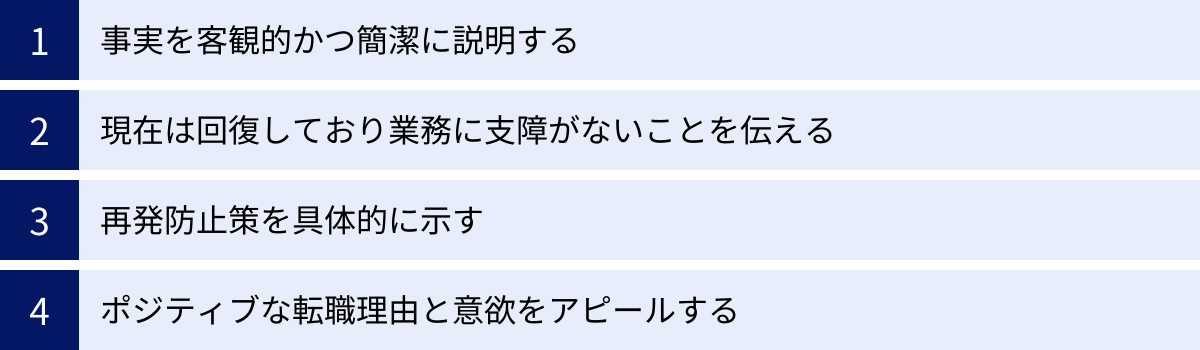

伝え方の基本ポイント

上記の懸念を踏まえ、以下の4つのポイントを意識して説明を組み立てましょう。

事実を客観的かつ簡潔に説明する

休職理由を説明する際は、感情的になったり、長々と詳細を語ったりするのは避けましょう。同情を引こうとしたり、前職の愚痴を並べたりするのは逆効果です。「いつ(時期)」「どのくらいの期間(期間)」「どのような理由で(事実)」という要点を、あくまで客観的かつ簡潔に伝えます。

(悪い例)「当時の上司が本当にひどい人で、毎日パワハラまがいのことを言われ、精神的に追い詰められてしまって…」

(良い例)「前職在職中の〇年〇月から約半年間、過重労働を起因とする体調不良により、休職しておりました。」

現在は回復しており業務に支障がないことを伝える

最も重要なメッセージです。「現在は完全に回復しており、フルタイムでの勤務に全く支障はありません」と明確に断言しましょう。可能であれば、その根拠を添えると説得力が増します。

(例)「現在は、主治医からも就労許可を得ており、定期的な通院なども不要な状態まで回復しております。」

(例)「休職期間を通じて生活習慣を見直し、心身ともに万全のコンディションです。」

再発防止策を具体的に示す

採用担当者の「再発リスク」への懸念を払拭するために、休職の経験から何を学び、今後どのように自己管理していくかを具体的に説明します。 これが言えるかどうかで、あなたの評価は大きく変わります。主体的に問題を捉え、次へ活かそうとする姿勢を示すことができます。

(例)「今回の経験を通じ、自身のタスク管理の甘さが過重労働の一因であったと反省しております。今後は、ポモドーロテクニックなどを活用して集中力を維持し、定期的に進捗を上司に報告・相談することで、一人で抱え込まない働き方を徹底いたします。」

(例)「ストレスコーピングの方法として、週末に必ず運動する習慣をつけました。これにより、心身のバランスを効果的に保てるようになりました。」

ポジティブな転職理由と意欲をアピールする

休職の説明で終わらせず、必ず「だからこそ、御社で働きたい」というポジティブな転職理由に繋げることが重要です。休職が、キャリアを見つめ直し、新たな目標を見つけるための前向きな転機であったことをアピールします。

(例)「療養中に自身のキャリアを深く見つめ直した結果、より顧客と深く関わり、長期的な課題解決に貢献できる仕事に挑戦したいと考えるようになりました。その点で、〇〇という理念を掲げ、顧客とのリレーションシップを重視されている御社に強く惹かれております。」

【例文】休職理由別の伝え方

ここでは、代表的な休職理由ごとに、上記のポイントを踏まえた伝え方の例文を紹介します。

体調不良(うつ病など)の場合

最もデリケートな理由ですが、誠実さと前向きな姿勢で乗り越えましょう。

「はい、職務経歴に記載の通り、前職在籍中の〇年〇月から約半年間、休職していた期間がございます。

(事実)当時のプロジェクトで、予期せぬ仕様変更が重なり、恒常的な長時間労働が続いた結果、心身のバランスを崩してしまい、医師の指示のもと療養に専念しておりました。

(回復)おかげさまで、休職期間中に十分な休息をとることができ、現在は完全に回復しております。主治医からも、フルタイムでの勤務に全く支得ないとのお墨付きをいただいております。

(再発防止策)この経験から、自身の限界を把握し、早めに周囲に相談することの重要性を痛感いたしました。今後は、業務の優先順位付けを徹底し、一人で抱え込まず、定期的に進捗をチームで共有することで、セルフマネジメントを徹底していく所存です。

(貢献意欲)療養期間中に自身のキャリアを冷静に見つめ直した結果、これまでの〇〇の経験を活かしつつ、より社会貢献性の高い分野で挑戦したいという思いが強くなりました。特に、御社の〇〇という事業は、私のこの思いを実現できる最適な環境であると確信しており、ぜひ貢献したいと考えております。」

家庭の事情の場合

(例:家族の介護)

現在は問題が解決し、業務に集中できる環境であることを明確に伝えることが重要です。

「はい、前職在籍中の〇年〇月から約3ヶ月間、家族の介護に専念するため、休職しておりました。

(事実)当時は、家族のサポートに時間と精神的なエネルギーを集中させる必要がございました。

(回復・解決)幸い、現在は介護サービスの体制も整い、私が直接的に介護にあたる必要はなくなりました。家族も安定した生活を送っており、私自身も仕事に100%集中できる環境が整っております。

(貢献意欲)この経験を通じて、ワークライフバランスの重要性や、限られた時間で成果を出すための効率的な働き方を改めて考える良い機会となりました。今後は、この経験を活かし、メリハリのある働き方でチームの生産性向上に貢献していきたいと考えております。」

人間関係やハラスメントの場合

前職への批判に終始せず、学びと未来への意欲に転換することがポイントです。

「はい、〇年〇月から約4ヶ月間、休職しておりました。

(事実)率直に申し上げますと、当時の職場環境に起因する心労が重なったことが原因です。

(回復・学び)休職期間中に、自分自身のコミュニケーションの取り方や、環境への適応方法について客観的に見つめ直す時間を持つことができました。現在は心身ともに健康な状態であり、業務に支障はございません。

(再発防止策・貢献意欲)この経験から、良好な人間関係を築くためには、風通しの良い組織文化と、オープンなコミュニケーションが不可欠であると痛感いたしました。御社の『チームワークを重視する』というカルチャーに強く共感しており、私自身の経験も踏まえ、積極的に意見交換を行い、チーム全体のパフォーマンス向上に貢献できると考えております。」

休職中の転職活動を成功させる4つのステップ

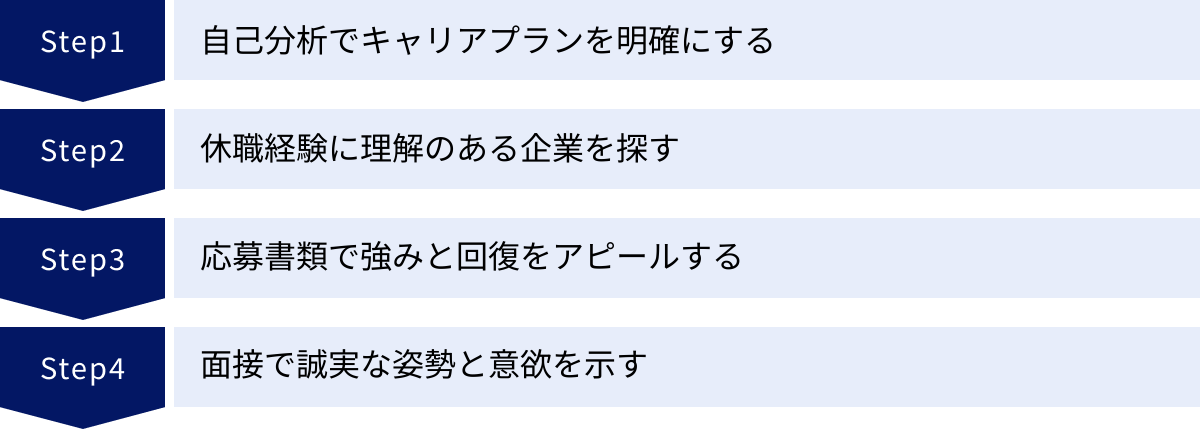

休職という特殊な状況下での転職活動を成功させるためには、闇雲に行動するのではなく、戦略的にステップを踏んで進めることが不可欠です。ここでは、成功確率を最大限に高めるための4つの重要なステップを解説します。

① 自己分析でキャリアプランを明確にする

転職活動の出発点であり、最も重要な土台となるのが「自己分析」です。特に休職中は、これまでのキャリアをリセットし、ゼロベースで考える絶好の機会です。このステップを丁寧に行うことが、後々の活動の質を大きく左右します。

なぜ休職に至ったのか、その根本原因を徹底的に掘り下げましょう。

- 業務内容: 仕事の量、質、裁量権、専門性など、何が負担でしたか?

- 労働環境: 労働時間、休日、福利厚生、物理的な職場環境など、何に不満がありましたか?

- 人間関係: 上司、同僚、部下との関係性、コミュニケーションのスタイルなど、何がストレスでしたか?

- 企業文化: 評価制度、意思決定のプロセス、社内の雰囲気など、何が合いませんでしたか?

これらの問いに対する答えを書き出し、客観的に分析することで、自分が仕事や職場に「求めるもの」と「避けたいもの」が明確になります。 これが、次の職場選びの「譲れない軸」となります。

次に、自身の強み(スキル、経験、性格)、弱み、価値観(何を大切にして働きたいか)を再認識します。過去の成功体験や、やりがいを感じた瞬間を思い出し、「自分はどんな時にパフォーマンスを発揮できるのか」を言語化してみましょう。

この徹底した自己分析を通じて、「次のキャリアで何を実現したいのか」という具体的なキャリアプランを描くことが、このステップのゴールです。このプランが明確であればあるほど、志望動機に説得力が増し、面接での受け答えにも一貫性が生まれます。

② 休職経験に理解のある企業を探す

全ての企業が、休職経験に対して同じように寛容なわけではありません。やみくもに応募するのではなく、休職という事情を理解し、受け入れてくれる可能性の高い企業を戦略的に探すことが、効率的かつ精神的な負担を減らす上で重要です。

理解のある企業を見つけるためのヒント:

- 求人票のキーワードに注目する: 「多様な働き方を推進」「ダイバーシティ&インクルージョン」「健康経営優良法人」「ワークライフバランス重視」といったキーワードを掲げている企業は、従業員の心身の健康や個々の事情に配慮する文化を持っている可能性が高いです。

- 企業の公式サイトや採用ページを読み込む: 社員インタビューや福利厚生のページを確認し、働き方の柔軟性(フレックスタイム、リモートワークなど)や、メンタルヘルスケアに関する制度(相談窓口、ストレスチェックなど)が充実しているかを確認しましょう。

- 転職エージェントを最大限に活用する: これが最も効果的な方法です。転職エージェントに登録し、キャリアアドバイザーに休職の事実と経緯を正直に話しましょう。プロのアドバイザーは、どの企業が休職経験者に対して理解があるか、過去の採用実績などの内部情報を持っている場合があります。あなたに代わって企業側に事情を説明し、懸念を事前に払拭してくれるなど、個人で活動する以上の強力なサポートが期待できます。

焦って手当たり次第に応募するのではなく、まずはこうしたリサーチを通じて「受けるべき企業」を絞り込むことが、成功への近道です。

③ 応募書類で強みと回復をアピールする

書類選考は最初の関門です。ここで採用担当者に「会ってみたい」と思わせる必要があります。休職の事実に触れつつも、それを上回る魅力を伝えられるかが鍵となります。

- 職務経歴書:

- 休職期間については、正直に記載します。例えば、職務経歴の時系列の中に「2023年4月~2023年9月:体調不良のため休職(現在は完治しており、業務に支障はございません)」のように、簡潔に事実と回復状況を併記すると良いでしょう。

- 休職期間をただのブランクに見せない工夫が重要です。もし、療養中に資格の勉強やスキルアップのための学習をしていたなら、その内容を「自己PR」欄などで具体的にアピールしましょう。

- 休職前の業務内容については、具体的な実績を数字で示し(例:売上〇%向上に貢献、〇〇の業務効率を〇%改善)、あなたのスキルや経験が企業にとって価値あるものであることを明確に伝えます。

- 志望動機:

- 自己分析で見出した「キャリアプラン」と、企業の「求める人物像」をリンクさせ、「なぜこの会社でなければならないのか」を論理的に説明します。

- 休職の経験をネガティブに終わらせず、「この経験があったからこそ、貴社で〇〇という形で貢献したいという思いが強くなった」というように、前向きなストーリーに転換して意欲を示しましょう。

④ 面接で誠実な姿勢と意欲を示す

書類選考を通過したら、いよいよ直接対話の場である面接です。ここでは、これまでのステップの集大成として、あなたの人間性やポテンシャルを伝えます。

- 誠実な姿勢: 前章「採用担当者の懸念を払拭する休職理由の伝え方」で解説したポイントを徹底しましょう。休職について聞かれたら、隠したりごまかしたりせず、練習した通りに「事実+回復状況+再発防止策+貢献意欲」をセットで、堂々と、しかし謙虚に伝えます。

- 自信と前向きな態度: 休職したことに引け目を感じ、自信なさげな態度で臨むのは絶対に避けましょう。背筋を伸ばし、ハキハキと話すことを意識してください。あなたの表情や声のトーンも、重要なコミュニケーションの一部です。「休職は過去のこと。今は未来を見て、この会社で活躍したい」という強い意志を、言動全体で表現することが大切です。

- 逆質問を有効活用する: 面接の最後に設けられる「何か質問はありますか?」という時間は、絶好のアピールの機会です。入社意欲の高さを示すために、事業内容や仕事内容について踏み込んだ質問を準備しておきましょう。また、「入社後、早期にキャッチアップするために、今のうちから勉強しておくべきことはありますか?」といった質問は、前向きな姿勢を強く印象付けます。

この4つのステップを一つずつ着実に実行することで、休職というハンディキャップを乗り越え、納得のいく転職を実現できる可能性は飛躍的に高まるでしょう。

休職中の転職活動における注意点

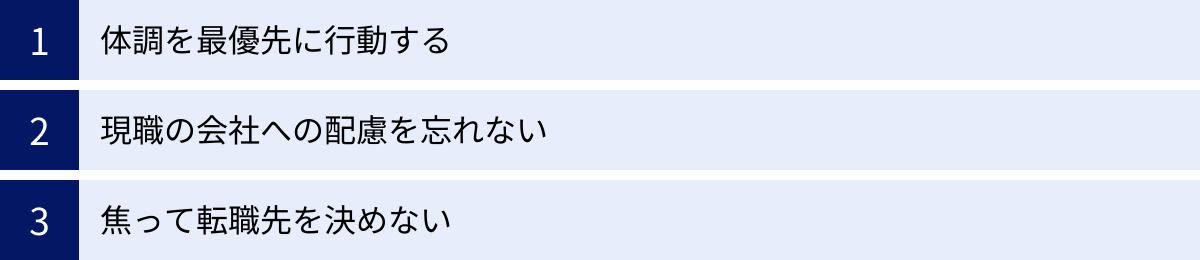

休職中の転職活動は、通常の転職活動とは異なる配慮が求められます。成功にたどり着くためには、いくつかの重要な注意点を常に心に留めておく必要があります。これらを軽視すると、体調を崩したり、現職との関係が悪化したりと、思わぬトラブルに見舞われる可能性があります。

体調を最優先に行動する

これが、他の何よりも優先されるべき絶対的な大原則です。 休職しているということは、あなたの心身が休息を必要としているサインです。その本来の目的を忘れてはいけません。

転職活動は、想像以上に心身のエネルギーを消耗します。応募書類の作成には頭を使い、面接では緊張し、選考結果に一喜一憂します。これらのストレスが、回復途上の心身に大きな負担をかけ、症状を悪化させてしまう危険性があります。

- 無理のないスケジュールを組む: 「早く決めないと」という焦りから、1日に何社も面接を入れたり、連日夜遅くまで企業研究をしたりするのは禁物です。活動する日と、完全に休む日を意識的に設け、自分のペースを守りましょう。

- 心身のサインを見逃さない: 少しでも「疲れたな」「気分が落ち込むな」と感じたら、それは心と体からの危険信号です。迷わず活動を中断し、休息を取りましょう。趣味に没頭したり、自然の中で過ごしたりと、意識的にリフレッシュする時間を作ることが大切です。

- 主治医やカウンセラーに相談する: メンタルヘルスの不調で休職している場合は特に、転職活動を始めるタイミングや活動のペースについて、主治医やカウンセラーに相談することが非常に重要です。客観的な立場から、あなたにとって最適な進め方をアドバイスしてくれるでしょう。

転職は、あくまで健康な心身があってこそ成り立つものです。 体調を崩してしまっては、元も子もありません。常に自分自身のコンディションを最優先に行動してください。

現職の会社への配慮を忘れない

あなたが休職している間、あなたの業務は同僚がカバーしてくれています。また、会社は社会保険料を立て替えたり、休職制度の運用コストを負担したりしています。休職は労働者の権利ではありますが、その権利を行使できているのは、会社の制度と同僚の協力があってこそという事実を忘れてはいけません。

たとえ退職を決意していたとしても、社会人としての最低限の配慮と感謝の気持ちを持つことが重要です。

- 転職活動は秘密裏に行う: 前述の通り、情報漏洩は厳禁です。現職の会社や同僚に余計な憶測や混乱を与えないためにも、内定を得るまでは転職活動について一切口外しないように徹底しましょう。

- 会社の悪口を言わない: 応募先の面接などで、現職の会社や上司、同僚の悪口を言うのは絶対にやめましょう。それはあなたの評価を下げるだけでなく、人としての品格を疑われる行為です。「他責にする傾向がある」「不満があればすぐに辞めるのでは」といったネガティブな印象を与えてしまいます。休職理由を説明する際も、あくまで客観的な事実を淡々と述べるに留めましょう。

- 円満退社を心がける: 内定を得て退職する際には、できる限りの誠意を尽くしましょう。法的には退職の意思表示から2週間で退職できますが、会社の就業規則に従い、可能な限りスムーズな引継ぎに協力する姿勢を見せることが、社会人としてのマナーです。立つ鳥跡を濁さず。次のキャリアへの良いスタートを切るためにも、最後まで誠実な対応を心がけましょう。

焦って転職先を決めない

休職期間が長引くと、「早くこの状況から抜け出したい」「収入がない状態が不安だ」といった焦りが募りがちです。しかし、この焦りこそが、転職失敗の最大の原因です。

焦りから判断基準が甘くなり、「最初に内定をくれたから」という理由だけで、本来の自分の希望とは異なる会社に安易に入社を決めてしまうケースは少なくありません。その結果、入社後にミスマッチが発覚し、再び心身の調子を崩して短期離職に至る…という最悪のシナリオに陥る可能性があります。これでは、何のために転職活動をしたのか分かりません。

- 「転職しない」という選択肢も持つ: 活動をしてみて、心身の負担が大きいと感じたり、どうしても「ここだ」と思える企業に出会えなかったりした場合は、無理に転職せず、一度現職に復職するという選択肢も常に持っておきましょう。復職して働きながら、改めて転職活動を再開することも可能です。

- 自己分析で定めた「軸」をブラさない: 活動に行き詰まった時は、最初のステップで定めた「自分にとって譲れない軸」に立ち返りましょう。給与や知名度といった目先の条件に惑わされず、自分が本当に大切にしたい価値観に合致する企業かどうかを冷静に見極めることが重要です。

- 時間をかけることを恐れない: 休職は、あなたに与えられた貴重な充電期間であり、キャリアの転換期です。この機会を最大限に活かし、心から納得できる次のステージを見つけるためには、ある程度の時間が必要です。焦らず、じっくりと自分自身と向き合い、企業と向き合うことが、結果的に再度の休職を防ぎ、長期的なキャリアの成功に繋がります。

これらの注意点を守り、冷静かつ慎重に活動を進めることが、休職からのキャリア再出発を成功させるための不可欠な要素です。

退職のタイミングと手続き

転職活動が実を結び、無事に希望の企業から内定を獲得した後は、現在の会社を円満に退職するための手続きに進みます。休職中という特殊な状況だからこそ、タイミングや手順を誤るとトラブルに発展しかねません。ここでは、スムーズな退職を実現するためのポイントを解説します。

内定獲得後に退職の意思を伝える

退職の意思を現職に伝えるのは、必ず転職先から「内定通知書(または労働条件通知書)」を受け取り、内容を承諾して入社日が確定した後にしてください。これは、転職活動における鉄則中の鉄則です。

口頭での「内定です」という連絡だけでは、後から覆される可能性がゼロではありません。書面で労働条件(給与、勤務地、業務内容など)を正式に確認し、署名・捺印をして返送するなど、法的に有効な雇用契約が成立したと確認できるまでは、絶対に退職を切り出してはいけません。

もし、内定が確定する前に退職を申し出てしまい、万が一その内定が取り消された場合、あなたは休職中の会社に戻ることもできず、無職になってしまうという最悪の事態に陥ります。このリスクを避けるためにも、順番を厳守することが極めて重要です。

退職を伝える相手は、まず直属の上司です。メールや電話ではなく、アポイントを取って対面(またはオンライン会議)で直接伝えるのが社会人としてのマナーです。その際、休職期間中にお世話になったことへの感謝を述べつつ、退職の意思が固いことを誠実に伝えましょう。退職理由は「一身上の都合」で十分ですが、もし尋ねられた場合は、正直に転職することを伝えても構いません。ただし、前職への不満を述べるのではなく、「新たな環境で挑戦したい」といった前向きな理由を伝えるのが望ましいです。

原則として復職せずに退職する

休職中の社員が退職する場合、選択肢は大きく分けて2つあります。

- 一度、現職に復職してから退職する

- 休職期間が満了するタイミング、または休職期間の途中で、復職せずにそのまま退職する

どちらを選ぶべきか迷うかもしれませんが、多くの場合は「②復職せずに退職する」方が、本人にとっても会社にとっても負担が少ないと言えます。

一度復職すると、会社側はあなたを戦力としてカウントし、業務の割り振りや引継ぎの準備を始めます。その直後に「やはり辞めます」と伝えると、会社に多大な迷惑をかけることになり、人間関係がこじれやすくなります。あなた自身も、短期間の復職のために出社し、周囲に気を遣いながら引継ぎを行うのは、精神的に大きな負担となるでしょう。

そのため、内定が出た段階で、上司や人事部に「復職せずに退職したい」という意向を伝えるのが一般的です。休職の診断書を提出している手前、復職可能かどうかは医師の判断も関わってきますが、退職の意思が固いことを伝えれば、多くの場合はそのまま退職手続きに進むことができます。最終的な退職日は、会社の就業規則(例:退職希望日の1ヶ月前までに申し出ること)や、転職先の入社日との兼ね合いを考慮し、上司や人事部と相談の上で決定します。

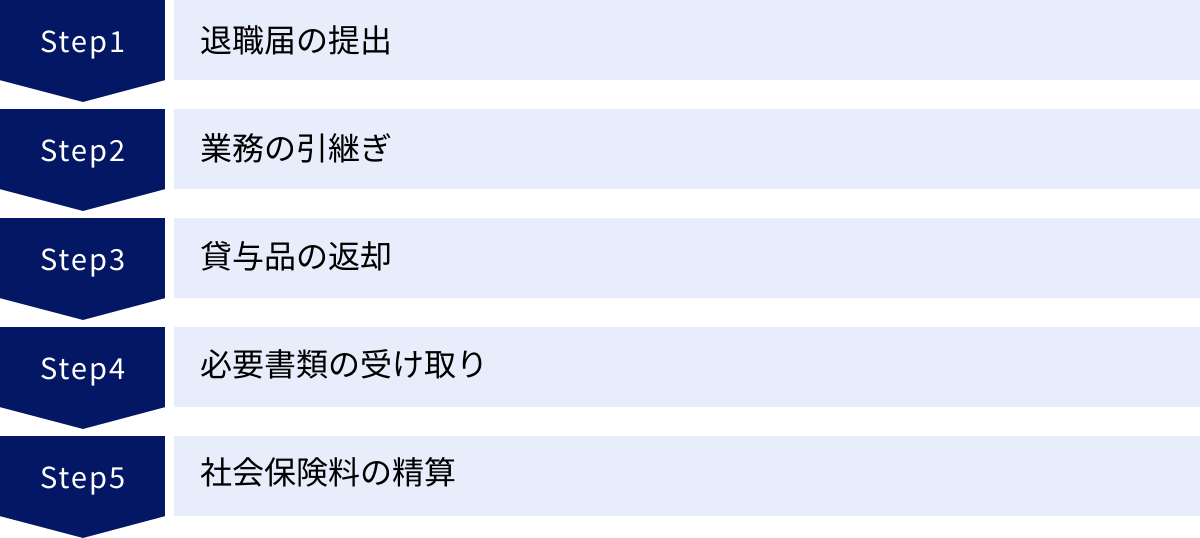

退職手続きの一般的な流れ

退職日が決まった後の手続きは、通常の退職と大きくは変わりませんが、休職中ならではの点もあります。

- 退職届の提出: 上司との相談を経て、正式な退職日を記載した「退職届」を会社指定のフォーマット、または自身で用意して提出します。

- 業務の引継ぎ: 休職期間が長い場合、直接的な業務の引継ぎは不要なケースも多いです。しかし、あなたしか知らない情報などがあれば、資料を作成したり、後任者とオンラインで簡単な打ち合わせを行ったりするなど、誠実な対応を心がけましょう。

- 貸与品の返却: 社員証、健康保険証(退職日以降は無効)、PC、制服など、会社から借りているものは全てリストアップし、期日までに返却します。郵送での返却が可能な場合も多いので、人事部に確認しましょう。

- 必要書類の受け取り: 退職後の手続きに不可欠な以下の書類を、会社から必ず受け取ります。

- 離職票: 失業手当の申請に必要です(転職先がすぐに決まっている場合は不要なこともありますが、念のためもらっておくと安心です)。

- 源泉徴収票: 転職先での年末調整に必ず必要になります。

- 年金手帳(基礎年金番号通知書): 転職先での厚生年金手続きに必要です。

- 雇用保険被保険者証: 転職先での雇用保険手続きに必要です。

これらの書類は、退職後しばらくしてから郵送で送られてくるのが一般的です。いつ頃受け取れるか、事前に確認しておくと良いでしょう。

- 社会保険料の精算: 休職中に会社が立て替えていた社会保険料がある場合は、最後の給与から天引きされるか、別途振り込みで支払うなど、精算方法について人事部と確認します。

これらの手続きを一つ一つ丁寧に行うことで、現職との関係を良好に保ったまま、清々しい気持ちで新たなキャリアをスタートさせることができます。

休職・転職に関するよくある質問

休職中の転職活動は、特殊なケースであるため、多くの人が抱く共通の疑問があります。ここでは、特に多く寄せられる質問について、分かりやすく回答します。

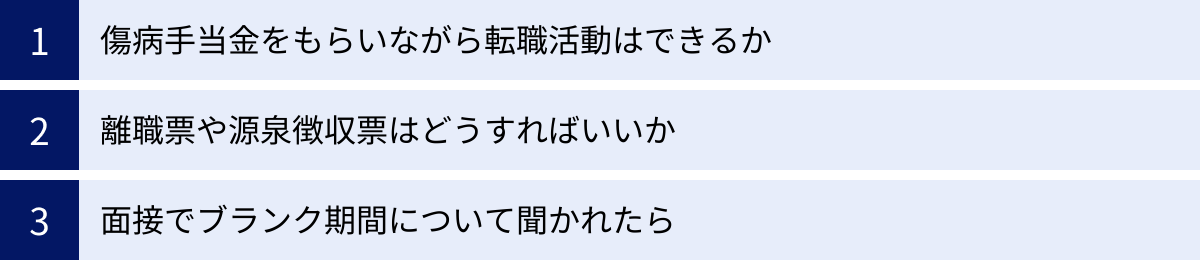

傷病手当金をもらいながら転職活動はできる?

答えは「条件付きで可能だが、注意が非常に必要」です。

まず、傷病手当金とは、病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、健康保険から支給される所得保障制度です。この制度の根幹にあるのは、「労務不能」、つまり「働くことができない状態」であるという点です。

一方で、転職活動(企業研究、書類作成、面接など)は、ある程度の心身のエネルギーを必要とします。そのため、「活発な転職活動ができる=労務可能」と判断され、傷病手当金の支給が停止されるリスクがあります。

- 転職活動自体は禁止されていない: 法律や制度上、「傷病手当金受給中の転職活動」を直接禁止する規定はありません。

- 判断は保険組合(協会けんぽなど)が行う: 最終的に支給を決定するのは、あなたが加入している健康保険組合や協会けんぽです。もし、転職活動の事実が何らかの形で保険組合に知られた場合、調査が行われ、「労務可能」と判断される可能性があります。

- 内定が出た後の就労はNG: 転職先から内定が出て、アルバイトや業務委託などで働き始めた場合、それは明確に「労務可能」な状態ですので、傷病手当金の受給資格は失われます。不正受給とみなされると、返還を求められるため、絶対にやめましょう。

【どうすれば良いか?】

体調が回復し、短時間の外出や軽作業が可能になった段階で、無理のない範囲で情報収集を始める、といった程度の活動であれば、直ちに問題視される可能性は低いと考えられます。しかし、積極的に面接を何社も受けるような段階になると、リスクは高まります。

最も安全なのは、転職活動を本格化させるタイミングで、主治医に「就労可能」の診断書を書いてもらい、傷病手当金の受給を終了することです。 経済的な不安はあるかもしれませんが、後々のトラブルを避けるためには、この線引きを明確にすることが重要です。

離職票や源泉徴収票はどうすればいい?

これらの書類は、退職後の手続きと、新しい会社での手続きに不可欠なものです。必ず会社から受け取る必要があります。

- 源泉徴収票:

- 役割: その年に、その会社からいくら給与が支払われ、いくら所得税が徴収されたかを証明する書類です。

- 提出先: 新しい転職先に提出します。転職先は、この源泉徴収票の情報と、自社で支払う給与を合算して、あなたのその年1年間の所得税を計算し、年末調整を行ってくれます。

- 入手方法: 通常、退職後1ヶ月以内に会社から発行され、自宅に郵送されます。もし届かない場合は、ためらわずに人事部や経理部に問い合わせましょう。発行は会社の義務です。

- 離職票(雇用保険被保険者離職票):

- 役割: ハローワークで失業手当(基本手当)の申請をする際に必要となる書類です。退職理由や、退職前6ヶ月間の賃金などが記載されています。

- 提出先: ハローワークです。転職先が決まっている場合は、失業手当を受給しないため、基本的には提出の必要はありません。

- 入手方法: 退職時に会社に発行を依頼します。通常、退職後10日〜2週間程度で郵送されてきます。

- 【注意点】: 転職先がすぐ決まっていても、万が一、入社までの期間が空いてしまう場合や、何らかの理由で内定が取り消されるといった不測の事態に備え、念のため発行を依頼しておくことをお勧めします。

これらの書類は、あなたのこれまでの勤務実績と、これからのキャリアを繋ぐ重要なバトンです。退職時には必ず受け取り、大切に保管しましょう。

面接でブランク期間について聞かれたら?

職務経歴書に休職期間を記載していれば、面接でその期間について質問される可能性は非常に高いです。これは、あなたを試すための意地悪な質問ではなく、採用担当者があなたの状況を正しく理解し、入社後の活躍の可能性を判断するための純粋な確認です。

この質問は、ピンチではなく、むしろ絶好のアピールチャンスと捉えましょう。

【回答のポイント】

- 隠さず、正直に「休職していた」と答える: 「少し休んでいました」「自己研鑽の期間でした」などと曖昧にぼかすのはやめましょう。誠実さに欠ける印象を与えます。

- 「休職理由の伝え方」のフレームワークを活用する:

- 事実: 「〇〇が原因で、約半年間休職しておりました」と簡潔に伝えます。

- 回復: 「現在は完全に回復しており、業務に支障はありません」と断言します。

- 学びと成長: 「この期間に、〇〇ということを学びました」「自身のキャリアを見つめ直し、〇〇という目標が明確になりました」と、ブランク期間をポジティブな転機として語ります。

- 貢献意欲: 「その経験と学びを、ぜひ御社で活かしたいと考えています」と、未来志向の意欲に繋げます。

- ブランク期間中の取り組みを具体的に話す: もし、療養と並行して、資格の勉強、語学習得、業界に関する情報収集など、何かしらスキルアップや自己投資に取り組んでいたことがあれば、積極的にアピールしましょう。「ただ休んでいた」のではなく、「次への準備期間として有意義に過ごしていた」という印象を与えることができます。

休職という事実そのものよりも、その経験にどう向き合い、何を学び、次にどう活かそうとしているのか、その「姿勢」こそが評価の対象となります。 自信を持って、前向きなストーリーとして語れるように準備しておきましょう。

休職中の転職活動におすすめの転職エージェント3選

休職中の転職活動は、一人で進めるには精神的な負担が大きく、専門的な知識も必要となります。こんな時こそ、転職のプロである転職エージェントを頼るのが最も賢明な選択です。キャリアアドバイザーは、あなたの状況を理解した上で、非公開求人の紹介、企業への推薦、面接対策、そして休職理由の伝え方まで、トータルでサポートしてくれます。ここでは、実績豊富で信頼できる大手転職エージェントを3社紹介します。

| サービス名 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| リクルートエージェント | 業界最大級の求人数と圧倒的な実績。全業種・職種を網羅し、選択肢が豊富。 | 幅広い選択肢の中から自分に合う企業を見つけたい人、多くの求人を見て可能性を広げたい人。 |

| doda | 転職サイトとエージェント機能が一体化。求人数も豊富で、キャリアカウンセリングに定評。 | 自分のペースで求人を探しつつ、プロのアドバイスも受けたい人、丁寧なサポートを求める人。 |

| パソナキャリア | 顧客満足度が高い。丁寧なカウンセリングと親身なサポートが強み。ハイクラス向けも充実。 | 初めての転職で不安な人、じっくり相談しながら進めたい人、キャリアの方向性を一緒に考えてほしい人。 |

① リクルートエージェント

業界最大手ならではの圧倒的な求人数と実績が最大の魅力です。そのネットワークを活かし、他では見つからないような非公開求人を多数保有しています。

- 幅広い選択肢: 全ての業界・職種を網羅しているため、休職を機にキャリアチェンジを考えている人や、自分の可能性を広げたい人にとって、最適なプラットフォームです。これまでの経験を活かせる求人はもちろん、未経験から挑戦できる求人も見つかる可能性があります。

- 豊富な転職支援実績: 長年にわたり数多くの転職を支援してきた実績から、様々なケースに対応できるノウハウが蓄積されています。休職からの転職というデリケートなケースについても、経験豊富なキャリアアドバイザーが的確なアドバイスを提供してくれるでしょう。

- 独自の分析ツール: 提出した職務経歴書を元に、企業の合格可能性を診断してくれる「面接力向上セミナー」など、独自のサービスも充実しています。客観的な視点で自身の強みや弱みを把握し、効果的な対策を立てるのに役立ちます。

まずは最大手のサービスに登録し、どのような求人があるのか市場感を掴むという意味でも、最初に利用を検討したいエージェントです。(参照:リクルートエージェント公式サイト)

② doda

パーソルキャリア株式会社が運営するdodaは、転職サイトとしての機能と、エージェントサービスを一つのプラットフォームで利用できる点が大きな特徴です。

- 柔軟な使い方: 自分で求人を探して応募することもできれば、キャリアアドバイザーに相談して求人を紹介してもらうことも可能です。体調が良い時は自分で積極的に探し、少し疲れている時はアドバイザーに任せるなど、自分のコンディションに合わせて柔軟に活動を進めることができます。

- 丁寧なキャリアカウンセリング: dodaのエージェントサービスは、キャリアカウンセリングの手厚さに定評があります。休職に至った経緯や、今後のキャリアへの不安などを親身にヒアリングし、あなたに合ったキャリアプランを一緒に考えてくれます。何から手をつけて良いか分からないという人にとって、心強い味方となるでしょう。

- 企業への推薦力: あなたの強みや人柄を理解した上で、キャリアアドバイザーが企業に推薦状を書いてくれることがあります。休職という経歴だけでは伝わらないあなたの魅力を、第三者の視点から補足してくれるため、選考通過率の向上が期待できます。

自分のペースを守りながら、専門家のサポートも受けたいという、休職中の転職活動に最適なバランスの取れたサービスと言えます。(参照:doda公式サイト)

③ パソナキャリア

株式会社パソナが運営するパソナキャリアは、オリコン顧客満足度調査「転職エージェント」部門で何度も高評価を獲得するなど、利用者からの支持が非常に厚いことで知られています。

- 親身で丁寧なサポート: パソナキャリアの最大の特徴は、何と言ってもキャリアアドバイザーの親身なサポート体制です。「利益優先ではなく、転職者一人ひとりのキャリアに真摯に向き合う」という姿勢が徹底されており、じっくりと時間をかけてカウンセリングを行ってくれます。休職というデリケートな悩みを抱える人にとって、安心して本音を話せる環境は非常に価値があります。

- ハイクラス・専門職にも強み: 管理職や専門職などのハイクラス向け求人も豊富に扱っています。これまでのキャリアを活かして、さらにステップアップを目指したいという人にも適しています。年収アップ交渉など、自分では言い出しにくい条件交渉も、経験豊富なアドバイザーが代行してくれます。

- 女性の転職支援にも注力: 女性の活躍を推進する企業とのパイプも太く、ライフステージの変化に合わせたキャリアプランの相談にも強いです。

初めての転職で不安が大きい人や、流れ作業のような対応ではなく、一人の人間としてじっくり向き合ってほしいと考える人に、特におすすめしたい転職エージェントです。(参照:パソナキャリア公式サイト)

これらのエージェントは、それぞれに強みがあります。一つに絞る必要はなく、2〜3社に登録してみて、自分と相性の良いキャリアアドバイザーを見つけるのが、成功への近道です。休職という経験を乗り越え、あなたに最適な次のステージを見つけるために、ぜひプロの力を活用してみてください。