20代はキャリア形成において非常に重要な時期です。新卒で入社した会社で経験を積む中で、「このままで良いのだろうか?」という疑問や、「もっと自分に合う仕事があるのではないか?」という思いが芽生えるのは自然なことです。実際に、多くの20代がキャリアを見つめ直し、転職という選択肢を検討しています。

しかし、いざ転職活動を始めようとしても、「何から手をつければいいのか分からない」「自分にはどんな可能性があるのか知りたい」「失敗したくない」といった不安がつきまとうものでしょう。

この記事では、20代の転職を成功させるための全手順を、網羅的かつ具体的に解説します。企業が20代に何を求めているのかを理解し、自身の強みやキャリアプランを明確にすることで、転職活動は格段にスムーズに進みます。さらに、転職のメリット・デメリット、活動前に準備すべきこと、具体的な7つのステップ、そして20代におすすめの転職サイト・エージェント15選まで、あなたの転職活動を強力にサポートする情報を凝縮しました。

この記事を最後まで読めば、20代の転職市場における自身の立ち位置を客観的に把握し、自信を持って次の一歩を踏み出すための知識と戦略が身につくはずです。あなたのキャリアの可能性を最大限に広げるための羅針盤として、ぜひご活用ください。

目次

20代の転職で企業から求められること

20代の転職市場では、年齢によって企業からの期待値が大きく異なります。採用担当者がどのような視点で候補者を評価しているのかを理解することは、効果的なアピールにつながる第一歩です。ここでは、20代を「前半(新卒〜25歳)」と「後半(26歳〜29歳)」に分け、それぞれで企業から求められる要素を詳しく解説します。

20代前半(新卒〜25歳)は将来性を重視

社会人経験がまだ浅い20代前半、特に新卒入社から3年以内の「第二新卒」と呼ばれる層に対して、企業が最も重視するのは「将来性(ポテンシャル)」です。現時点でのスキルや実績が豊富でないことは企業側も理解しており、それ以上に今後の成長への期待値が採用の可否を大きく左右します。

【企業が20代前半に求める具体的な要素】

- 素直さと学習意欲: 新しい環境や業務内容に対して、前向きかつ素直に吸収しようとする姿勢は高く評価されます。前職のやり方に固執せず、新しい知識やスキルを積極的に学ぼうとする意欲を示すことが重要です。面接では、「未経験の分野ですが、〇〇という方法でキャッチアップしていきたいです」のように、具体的な学習計画を伝えられると説得力が増します。

- 柔軟性と適応力: 企業文化やチームの雰囲気にスムーズに馴染めるかどうかも重要な評価ポイントです。異なる価値観や仕事の進め方を受け入れ、組織の一員として柔軟に対応できる能力が求められます。学生時代の部活動やサークル、アルバイトでの経験など、多様な人々と協力して何かを成し遂げたエピソードは、柔軟性をアピールする良い材料になります。

- 基礎的なビジネスマナーと社会人スキル: 雖然スキルや実績は重視されないものの、電話応対、メール作成、報連相(報告・連絡・相談)といった基本的なビジネスマナーは身についていることが前提とされます。これらは社会人としての土台であり、研修コストを削減できるという点で企業にとっては魅力的な要素です。丁寧な言葉遣いや清潔感のある身だしなみなど、面接の場での立ち居振る舞いも厳しくチェックされます。

- 仕事への熱意と志望動機: なぜこの会社、この仕事でなければならないのか。その熱意と論理的な志望動機は、将来性を測る上で欠かせません。「成長できそうだから」といった漠然とした理由ではなく、「貴社の〇〇という事業領域に将来性を感じており、自身の△△という強みを活かして貢献したい」というように、企業研究に基づいた具体的な志望動機を語れるように準備しておきましょう。短期離職への懸念を払拭するためにも、腰を据えて長く働きたいという意志を伝えることが大切です。

20代前半の転職は、いわば「第二の新卒採用」に近い側面を持ちます。そのため、完成された人材である必要はありません。むしろ、「伸びしろ」を感じさせ、自社で育成したいと思わせることが成功の鍵となります。未熟な部分を隠すのではなく、それを認めた上で、これからどう成長していきたいのかを前向きに語る姿勢が好印象につながります。

20代後半(26歳〜29歳)はスキルや実績も評価対象

20代後半になると、企業からの期待は「将来性」に加えて「即戦力性」へとシフトしていきます。社会人として5〜7年程度の経験を積んでいるため、ある程度の業務知識やスキルが身についていることが期待されます。ポテンシャル採用の要素も残しつつ、これまでのキャリアで何を成し遂げてきたのか、その経験を次の職場でどう活かせるのかを具体的に示す必要があります。

【企業が20代後半に求める具体的な要素】

- 専門性と再現性のあるスキル: これまでの業務を通じて培った専門的なスキルが評価の対象となります。例えば、営業職であれば「新規顧客開拓力」、エンジニアであれば「特定のプログラミング言語での開発経験」、マーケターであれば「Web広告の運用スキル」などです。重要なのは、そのスキルが特定の会社だけで通用するものではなく、他の環境でも再現可能な「ポータブルスキル」であることを証明することです。

- 具体的な実績と成果: 「頑張りました」という抽象的なアピールだけでは不十分です。「〇〇という課題に対し、△△という施策を実行した結果、売上を前年比115%に向上させた」というように、具体的な数字を用いて実績を語ることが求められます。STARメソッド(Situation: 状況、Task: 課題、Action: 行動、Result: 結果)を用いて経験を整理すると、説得力のあるアピールがしやすくなります。

- 主体性と問題解決能力: 指示待ちではなく、自ら課題を見つけて解決に向けて行動できる主体性も重視されます。業務改善の提案や、プロジェクトでのリーダーシップ経験など、単なる作業者ではなく、主体的に仕事に関わってきたエピソードは高く評価されます。困難な状況をどう乗り越えたのか、そのプロセスを具体的に説明できると、問題解決能力の高さを示すことができます。

- キャリアプランの明確さ: 20代後半は、キャリアの方向性が定まってくる時期です。なぜ転職するのか、そして転職先で何を実現し、将来的にはどうなりたいのかという一貫性のあるキャリアプランを持っているかが問われます。場当たり的な転職ではなく、自身のキャリアを真剣に考えた上での決断であることを示すことで、採用担当者に安心感と期待感を与えることができます。

20代後半の転職は、これまでのキャリアの集大成であると同時に、30代以降のキャリアを決定づける重要なステップです。ポテンシャルだけでは通用しにくくなるため、自身の市場価値を客観的に把握し、経験とスキルを言語化して的確にアピールする準備が不可欠です。20代前半の「熱意」に加え、20代後半では「実績」という武器を持って転職活動に臨むことが成功への近道となります。

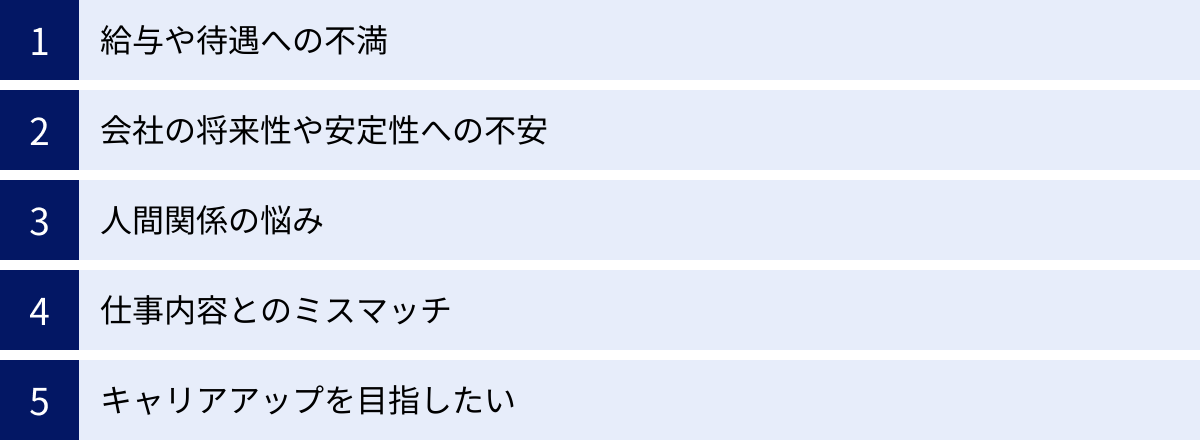

20代が転職を考える主な理由

20代という多感でエネルギッシュな時期に、なぜ多くの人が「転職」という大きな決断を考えるのでしょうか。その背景には、仕事やキャリアに対する多様な価値観と、現実とのギャップから生まれる様々な動機が存在します。ここでは、20代が転職を考える主な理由を5つのカテゴリーに分けて深掘りし、それぞれの背景と解決の方向性を探ります。

給与や待遇への不満

「これだけ頑張っているのに、給与が見合っていない」「同世代の友人と比べて収入が低い」。給与や待遇への不満は、転職を考える最も直接的で切実な理由の一つです。特に20代は、結婚や出産といったライフイベントを見据え始める時期でもあり、経済的な安定を求める気持ちが強くなります。

- 背景:

- 業界・企業規模による格差: 給与水準は、所属する業界や企業の規模によって大きく左右されます。利益率の高い業界(IT、金融、コンサルティングなど)や大手企業は、比較的高い給与水準にある一方、薄利多売の業界や中小企業では、個人の頑張りが給与に反映されにくい構造になっている場合があります。

- 評価制度への不満: 成果を正当に評価してくれない、年功序列が根強く若手の昇給が遅い、といった評価制度への不満も大きな要因です。自分の貢献度が給与に結びつかないと感じると、モチベーションの低下に直結します。

- 長時間労働と低賃金: 残業が多いにもかかわらず、残業代が適切に支払われない、あるいは基本給が低いために時給換算すると非常に低賃金になってしまうケースも少なくありません。ワークライフバランスを重視する現代の20代にとって、これは深刻な問題です。

- 考えるべきこと:

転職によって給与アップを目指す場合、自身のスキルや経験が市場でどの程度評価されるのかを客観的に把握することが重要です。転職サイトの年収査定サービスを利用したり、転職エージェントに相談して、自分の市場価値を確認してみましょう。また、目先の年収だけでなく、昇給率や賞与、福利厚生といったトータルの待遇面も考慮して、長期的な視点で判断することが大切です。

会社の将来性や安定性への不安

新卒で入社した際には見えなかった、会社の経営状況や業界の先行きに対する不安も、転職を後押しする大きな要因です。「この会社にあと10年、20年いられるだろうか」という漠然とした不安は、キャリアの方向転換を考えるきっかけになります。

- 背景:

- 業界の斜陽化: 技術革新や社会構造の変化により、自分が所属する業界全体が縮小傾向にある場合、会社の成長はおろか、存続自体に不安を感じることがあります。例えば、紙媒体からデジタルへのシフト、AIによる業務の代替などが挙げられます。

- 業績の悪化: 会社の売上や利益が年々減少している、主力事業がうまくいっていない、といった状況は、従業員の雇用や給与に直接的な影響を及ぼす可能性があります。社内の雰囲気も悪化しがちで、優秀な人材から流出していくという負のスパイラルに陥ることもあります。

- 経営方針への疑問: 経営陣が打ち出すビジョンや戦略に共感できない、あるいは場当たり的な経営に振り回されていると感じる場合、会社への信頼が揺らぎます。自分のキャリアをこの会社に預けて良いのかという疑念が生まれるのです。

- 考えるべきこと:

不安を解消するためには、成長が見込まれる業界や、安定した経営基盤を持つ企業へ移ることが一つの解決策です。転職活動では、企業の財務状況や市場でのポジション、将来の事業計画などを入念にリサーチすることが不可欠です。IR情報(投資家向け情報)を読んだり、業界ニュースをチェックしたりして、客観的な情報に基づいて判断する癖をつけましょう。

人間関係の悩み

職場の人間関係は、仕事の満足度を大きく左右する要素です。特に、上司との関係性は業務の進めやすさや精神的な安定に直結するため、ここに問題が生じると深刻なストレスとなり、転職を考える大きな引き金となります。

- 背景:

- 上司との相性: 高圧的な態度、理不尽な要求、マイクロマネジメントなど、上司とのコミュニケーションにストレスを感じるケースは後を絶ちません。尊敬できない上司の下で働くことは、成長の機会を奪われるだけでなく、自己肯定感の低下にもつながります。

- 同僚との不和: チーム内での孤立、協力体制の欠如、陰口やいじめなど、同僚との関係がうまくいかないことも大きな悩みです。チームで成果を出すことが求められる職場で、協力が得られない状況は非常につらいものです。

- 社風とのミスマッチ: 体育会系のノリについていけない、過度な飲み会が苦痛、個人の意見が尊重されないなど、企業全体のカルチャーが自分に合わないと感じることもあります。

- 考えるべきこと:

人間関係の問題は、転職によって解決する可能性が高い一方で、次の職場でも同じ問題が起きないという保証はありません。転職活動の際には、求人情報だけでは分からない「職場の雰囲気」を掴む努力が重要です。面接で「チームはどのような雰囲気ですか?」「どのような方が活躍されていますか?」といった質問をしたり、転職エージェントから内部情報を得たり、企業の口コミサイトを参考にしたりして、自分に合う環境かどうかを見極めましょう。

仕事内容とのミスマッチ

「入社前に想像していた仕事と違う」「この仕事にやりがいを感じられない」。仕事内容そのものに対するミスマッチも、20代の転職理由として非常に多く見られます。特に新卒での就職活動では、自己分析や企業研究が不十分なまま入社し、後からミスマッチに気づくケースが少なくありません。

- 背景:

- 興味・関心の変化: 社会人として経験を積む中で、学生時代には気づかなかった自分の新たな興味や適性が見つかることがあります。それに伴い、現在の仕事よりもっと挑戦したい分野が見えてくるのです。

- 成長実感の欠如: ルーティンワークばかりでスキルが身につかない、裁量権が少なく自分のアイデアを活かせないなど、仕事を通じて成長している実感を得られないと、やりがいを見失ってしまいます。

- 理想と現実のギャップ: 華やかに見える業界や職種でも、実際には地道で泥臭い業務が多いことはよくあります。入社前の企業説明会やパンフレットで描かれたイメージと、日々の業務内容との間に大きなギャップを感じ、モチベーションが低下するケースです。

- 考えるべきこと:

まずは「なぜ今の仕事にミスマッチを感じるのか」を徹底的に自己分析することが不可欠です。仕事のどの部分に不満を感じ、逆にどのような仕事であればやりがいを感じられるのかを具体的に言語化しましょう。その上で、次の仕事選びでは、業務内容を詳細に確認し、可能であればOB/OG訪問などを通じて、現場のリアルな声を聞くことがミスマッチを防ぐ鍵となります。

キャリアアップを目指したい

現在の職場環境に大きな不満はないものの、自身の成長や将来のキャリアを考えたときに、より高いレベルの環境を求めて転職を決意する、ポジティブな理由です。20代後半になるにつれて、この動機で転職する人が増える傾向にあります。

- 背景:

- 専門性を高めたい: 現在の職場で得られる知識やスキルに限界を感じ、より高度な専門性を身につけられる環境を求めるケースです。特定の分野のスペシャリストを目指すために、その分野で最先端の技術やノウハウを持つ企業へ移りたいと考えます。

- より大きな裁量と責任: プロジェクト全体を動かしたり、マネジメントに挑戦したりするなど、より大きな裁量権と責任のあるポジションを求めて転職するケースです。年功序列の企業では、若手が責任ある立場に就くまでに時間がかかるため、実力主義の企業やベンチャー企業などが選択肢となります。

- 市場価値の向上: 自身のスキルや経験を棚卸しした結果、より市場価値の高い人材になるために、新たな経験を積む必要があると判断するケースです。例えば、営業職からマーケティング職へ、あるいは国内事業から海外事業へといったキャリアチェンジも含まれます。

- 考えるべきこと:

キャリアアップ転職を成功させるには、「なぜキャリアアップしたいのか」「転職によって何を実現したいのか」という明確なビジョンが必要です。面接では、現職での実績を具体的に示した上で、その経験を土台にして、転職先でどのように貢献し、さらに成長していきたいのかを論理的に説明することが求められます。曖昧な動機では「隣の芝が青く見えているだけ」と判断されかねません。

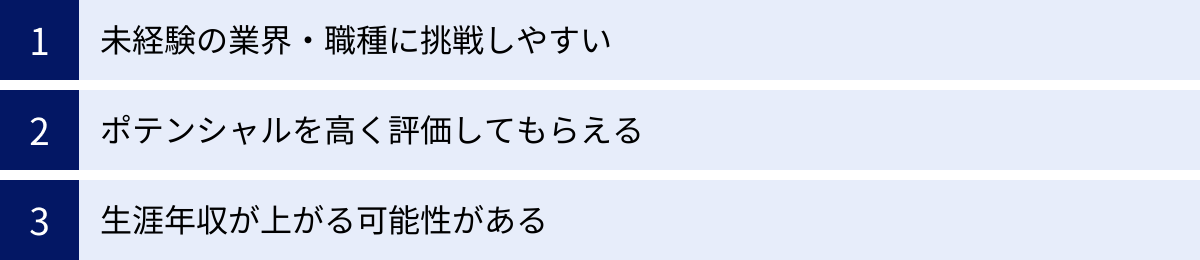

20代で転職する3つのメリット

キャリアの早い段階で転職することに不安を感じる人もいるかもしれませんが、20代の転職には、他の年代にはない大きなメリットが存在します。若さと柔軟性を武器に、キャリアの可能性を大きく広げることができるのです。ここでは、20代で転職する3つの主要なメリットについて詳しく解説します。

① 未経験の業界・職種に挑戦しやすい

20代の転職における最大のメリットは、「未経験の業界や職種にキャリアチェンジしやすい」ことです。30代以降になると、企業は即戦力となる経験やスキルを求める傾向が強まるため、未経験分野への転職はハードルが格段に上がります。しかし、20代であれば、ポテンシャルや将来性を見込んで採用する「ポテンシャル採用」の枠が豊富にあります。

- なぜ未経験でも挑戦しやすいのか?

- 柔軟性と吸収力への期待: 企業は、20代の若手人材が特定の企業文化や仕事のやり方に染まりきっておらず、新しい知識やスキルを素直に吸収してくれることを期待しています。ゼロから自社のやり方を教え込み、将来の中核を担う人材として育成したいという意図があるのです。

- 人件費の抑制: 経験者を採用するよりも、未経験の若手を採用する方が人件費を抑えられます。企業にとっては、長期的な視点で投資する価値があると判断されやすいのです。

- 第二新卒市場の活況: 新卒入社後3年以内に離職した人材を指す「第二新卒」の採用に積極的な企業は年々増加しています。第二新卒者は、基本的なビジネスマナーを身につけていながら、キャリアの軌道修正が可能な貴重な人材と見なされています。

- 具体例:

例えば、営業職として働いてきた24歳の人が、「これからはWebマーケティングの専門性を身につけたい」と考えたとします。30代で同じ決断をするよりも、20代のうちであれば「未経験者歓迎」の求人が圧倒的に多く、研修制度が充実した企業に入社できる可能性が高いでしょう。同様に、販売職からITエンジニアへ、事務職から企画職へといった、大幅なキャリアチェンジも20代だからこそ実現しやすいのです。

このメリットを最大限に活かすためには、未経験であっても「なぜその業界・職種に挑戦したいのか」という熱意と、そのために行っている自己学習などの努力を具体的にアピールすることが重要です。

② ポテンシャルを高く評価してもらえる

前述の通り、企業は20代の候補者に対して、現時点でのスキルや実績以上に「将来の伸びしろ(ポテンシャル)」を重視します。これは、裏を返せば、現職での経験が浅かったり、目立った実績がなかったりしても、それを補って余りあるほどの魅力をアピールできるチャンスがあるということです。

- ポテンシャルは何で評価されるのか?

- 学習意欲と成長意欲: 「新しいことを学ぶのが好きで、資格取得の勉強を始めている」「業務に関連するセミナーに自主的に参加している」といった具体的な行動は、高い学習意欲の証明になります。面接では、これからのキャリアで何を成し遂げたいか、そのためにどう成長していきたいかを熱く語ることが求められます。

- 論理的思考力と問題解決能力: 前職で直面した課題に対して、どのように考え、行動し、結果を出したのか(たとえ小さな成功でも)を論理的に説明できる能力は、ポテンシャルの高さを感じさせます。

- コミュニケーション能力と人柄: 明るくハキハキとした受け答え、相手の意図を正確に汲み取る傾聴力、そして誠実さや素直さといった人柄も、ポテンシャルを評価する上で重要な要素です。「この人と一緒に働きたい」と面接官に思わせることができれば、採用の可能性は大きく高まります。

20代前半はもちろん、後半であっても、このポテンシャル評価の恩恵は受けられます。実績を語る際にも、「この経験を通じて得た学びを、今後はさらに大きなスケールで活かしていきたい」といった未来志向の視点を加えることで、単なる経験者としてではなく、将来のリーダー候補としてのポテンシャルを示すことができます。

③ 生涯年収が上がる可能性がある

転職は、短期的に見れば年収が下がるリスクもありますが、長期的な視点で見れば「生涯年収を大幅に引き上げる」チャンスとなり得ます。特に20代での戦略的な転職は、その後のキャリアと収入の伸び率に大きな影響を与えます。

- なぜ生涯年収が上がるのか?

- 成長産業へのシフト: 現在所属している業界が衰退期にある場合、給与の伸びは期待しにくいかもしれません。しかし、IT、Web、DX(デジタルトランスフォーメーション)、医療、環境エネルギーといった成長産業に20代のうちに飛び込むことで、業界全体の成長の波に乗り、高い給与水準と昇給率を享受できる可能性が高まります。

- より高い給与水準の企業への転職: 同じ業界・職種であっても、企業規模や収益性によって給与テーブルは大きく異なります。より待遇の良い企業へ転職することで、ベースとなる年収を早い段階で引き上げることができます。これにより、その後の昇給や賞与の額も大きくなり、生涯にわたって得られる収入の総額が増加します。

- 専門性の獲得による市場価値向上: 20代で専門性の高いスキル(例:データサイエンス、サイバーセキュリティ、特定のプログラミング言語など)を身につけることができれば、30代以降の転職市場での価値が飛躍的に高まります。特定の分野で替えの効かない人材になることで、好条件での転職や独立といった選択肢も視野に入り、結果的に生涯年収の向上につながります。

もちろん、そのためには綿密な業界研究と自己分析が不可欠です。しかし、若いうちにキャリアの舵を切り、将来性のあるフィールドに身を置くという決断は、あなたの経済的な未来をより豊かにするための賢明な投資と言えるでしょう。1社に留まり続けることが必ずしも安定を意味しない現代において、自らのキャリアを主体的に設計し、価値を高めていくことが、結果的に生涯年収の最大化につながるのです。

20代で転職する2つのデメリット

20代の転職には多くのメリットがある一方で、当然ながらデメリットや注意すべき点も存在します。これらのリスクを事前に理解し、対策を講じておくことが、後悔のない転職を実現するためには不可欠です。ここでは、20代の転職で特に注意したい2つのデメリットを解説します。

① 一時的に年収が下がる可能性がある

キャリアアップや年収アップを目指して転職活動を始めたにもかかわらず、結果的に年収が下がってしまうケースは、特に20代の転職では珍しくありません。これは、転職の目的や状況によって起こりうる現実的なリスクとして認識しておく必要があります。

- なぜ年収が下がるのか?

- 未経験職種へのキャリアチェンジ: 20代の転職のメリットとして挙げた「未経験分野への挑戦しやすさ」は、年収面ではデメリットになり得ます。企業は未経験者に対して、育成期間を見込んで給与を設定するため、前職の給与水準を維持できないことが一般的です。例えば、年収400万円の営業職から未経験でITエンジニアに転職する場合、研修期間中は年収300万円台からのスタートになる、といったケースです。

- 業界や企業規模の変更: 給与水準の高い業界(例:金融)から低い業界(例:サービス業)へ転職する場合や、大手企業からスタートアップ・ベンチャー企業へ転職する場合も、年収が下がることがあります。特にベンチャー企業では、ストックオプションなどの将来的な報酬を魅力とする一方で、入社時の給与は抑えめであることも少なくありません。

- 経験・スキルの評価: 自分では即戦力だと思っていても、転職先企業が求めるスキルレベルに達していないと判断された場合、期待していたほどの評価(年収)を得られないことがあります。特に、前職でしか通用しないニッチなスキルしか持っていない場合は注意が必要です。

- どう向き合うべきか?

年収ダウンの可能性に対しては、短期的な視点だけでなく、長期的なキャリアプランの中でその転職が持つ意味を考えることが重要です。- 投資としての転職: たとえ一時的に年収が下がったとしても、その転職によって将来的に市場価値の高いスキルが身につき、3年後、5年後には前職を大きく上回る年収を得られる見込みがあるなら、それは「未来への投資」と捉えることができます。

- 年収以外の「非金銭的報酬」を重視: 「やりがいのある仕事」「良好な人間関係」「ワークライフバランスの改善」「成長できる環境」など、年収だけでは測れない価値を重視するのも一つの考え方です。自分が転職で最も実現したいことは何かを明確にし、年収とそれ以外の要素を天秤にかける必要があります。

転職活動の際には、希望年収を伝えるとともに、「最低でもこのラインは譲れない」という最低希望年収を設定しておきましょう。そして、内定が出た際には、提示された給与額だけでなく、昇給制度や賞与の実績、福利厚生などを総合的に判断し、納得した上で決断することが大切です。

② 勤続年数がリセットされる

会社を辞めるということは、その会社での「勤続年数」がゼロになることを意味します。これは、すぐには実感しにくいかもしれませんが、いくつかの点でデメリットとなり得ます。

- 勤続年数リセットの具体的な影響:

- 退職金: 多くの日本企業では、退職金制度が勤続年数に応じて支給額が算定される仕組みになっています。一般的に、勤続3年以上から支給対象となる企業が多く、長く勤めるほど支給額は大きくなります。20代で転職を繰り返すと、まとまった退職金を受け取れない可能性が高まります。近年は確定拠出年金(iDeCoや企業型DC)など、転職しても持ち運びが可能な制度を導入する企業も増えていますが、従来の退職金制度を採用している企業の場合、これは大きなデメリットです。

- 社会的信用: 住宅ローンや自動車ローンなどの各種ローンを組む際、金融機関は審査項目の一つとして勤続年数を見ています。勤続年数が短いと「収入の安定性に欠ける」と判断され、審査に通りにくくなったり、借入可能額が低くなったりする可能性があります。転職直後は、少なくとも1年以上経過しないとローンを組むのが難しい場合が多いです。

- 有給休暇: 労働基準法で定められている年次有給休暇は、入社後6ヶ月継続勤務することで付与され、その後は勤続年数に応じて付与日数が増えていきます。転職すると、この勤続年数がリセットされるため、入社初年度は有給休暇の日数が少なくなります(または半年間付与されない)。

- 短期離職のイメージ: 特に1年未満などの短期間で転職を繰り返している場合、採用担当者から「忍耐力がない」「またすぐに辞めてしまうのではないか」というネガティブな印象を持たれるリスクがあります。これは「ジョブホッパー」と呼ばれ、選考で不利に働くことがあります。

- どう向き合うべきか?

これらのデメリットを理解した上で、転職のタイミングを慎重に考える必要があります。- キャリアプランとの整合性: なぜ今、転職する必要があるのか。その理由が、勤続年数リセットのデメリットを上回るほど明確で、自身のキャリアプランに沿ったものであるかを自問自答しましょう。「なんとなく」の転職は、これらのデメリットだけを被ることになりかねません。

- 長期的な視点: 退職金に関しては、iDeCoやNISAといった個人の資産形成でカバーするという考え方も重要です。会社の制度に依存するだけでなく、自ら将来に備える意識を持つことが、キャリアの自由度を高めることにつながります。

- 面接での説明: 短期離職の経歴がある場合は、その理由をポジティブかつ論理的に説明できるように準備しておくことが不可欠です。例えば、「早期にキャリアの方向性を明確にする必要性を感じ、熟慮の末に決断した」といった説明で、計画性のなさを払拭する必要があります。

20代の転職は、キャリアの可能性を広げる大きなチャンスですが、これらのデメリットも確実に存在します。メリットとデメリットを天秤にかけ、自分にとって最良の選択は何かを冷静に判断することが、転職成功の鍵となります。

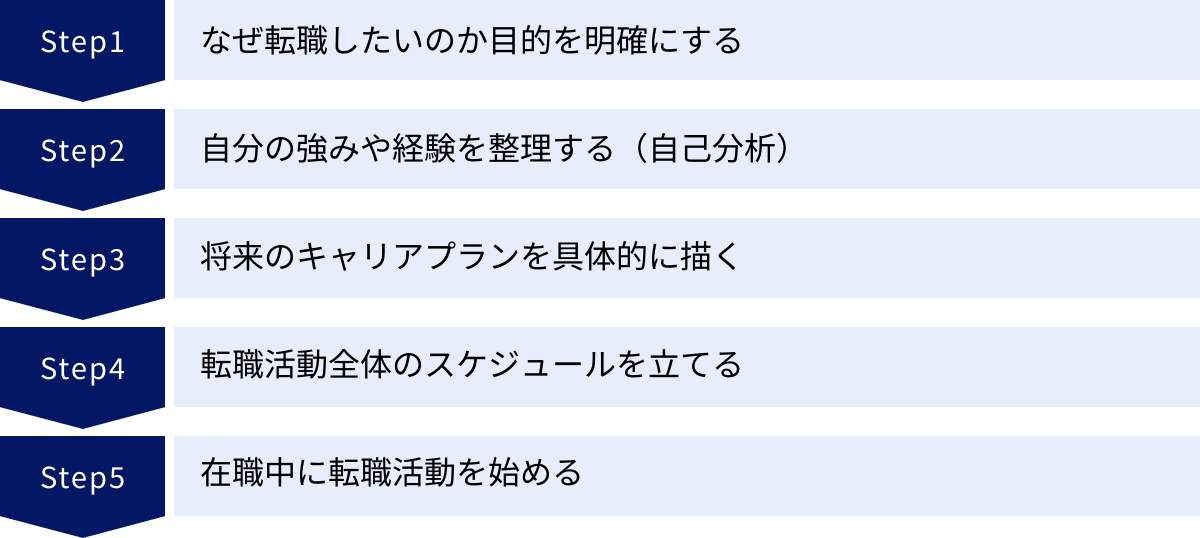

転職を成功させるために活動前に準備すべきこと

思いつきや勢いだけで転職活動を始めてしまうと、途中で軸がぶれたり、納得のいかない結果に終わったりする可能性が高まります。成功する転職は、周到な「準備」から始まります。本格的に求人を探し始める前に、自分自身と向き合い、戦略を練る時間を確保することが極めて重要です。ここでは、転職活動を始める前に必ずやるべき5つの準備について解説します。

なぜ転職したいのか目的を明確にする

転職活動の羅針盤となるのが、「転職の目的」です。ここが曖昧なままだと、どの企業に応募すべきか判断できず、面接でも説得力のある話ができません。まずは「なぜ自分は転職したいのか」を深く掘り下げましょう。

- 「不満の解消」から「目的の実現」へ:

多くの人が「給料が低い」「人間関係が悪い」「仕事がつまらない」といった現状への不満から転職を考え始めます。しかし、不満を並べるだけでは、次の職場でも同じ不満を抱く可能性があります。重要なのは、その不満の裏にある「本当の望み」を明らかにすることです。- 「給料が低い」→「成果が正当に評価される環境で、自分の市場価値に見合った報酬を得たい」

- 「人間関係が悪い」→「チームで協力し、互いを尊重し合える文化の会社で働きたい」

- 「仕事がつまらない」→「自分のアイデアを活かして、顧客に直接価値を届けられる仕事がしたい」

このように、ネガティブな動機をポジティブな「目的」に転換することで、目指すべき企業の姿が具体的になります。

- 「なぜ?」を繰り返す自己問答:

目的を深掘りする有効な方法として、「なぜ?」を5回繰り返す自己問答があります。- なぜ転職したいのか? → 残業が多くてプライベートの時間がないから。

- なぜプライベートの時間がないと嫌なのか? → 趣味や自己投資の時間が取れず、成長が止まっている気がするから。

- なぜ成長が止まっていると嫌なのか? → 将来、市場価値の高い人材になれないと不安だから。

- なぜ市場価値の高い人材になりたいのか? → 場所に縛られず、自分のスキルで生きていけるようになりたいから。

- なぜ場所に縛られず生きたいのか? → 将来的に地元に戻って家族の近くで暮らしたいから。

このように掘り下げることで、当初の「残業が多い」という不満の根底に、「将来的なライフプランの実現」という本質的な目的があることが見えてきます。この「転職の軸」が固まれば、企業選びで迷うことは格段に減ります。

自分の強みや経験を整理する(自己分析)

転職の目的が明確になったら、次は「自分には何ができるのか」を整理します。これが自己分析です。自分の強みやスキル、経験を客観的に把握することで、企業に対して何をアピールできるのかが明確になり、自信を持って選考に臨めます。

- Will-Can-Mustのフレームワーク:

自己分析に役立つフレームワークの一つが「Will-Can-Must」です。- Will(やりたいこと): 自分が将来どうなりたいか、どんな仕事に情熱を注げるか。(例:Webサービスの開発に携わりたい、チームマネジメントを経験したい)

- Can(できること): これまでの経験で培ったスキル、知識、実績。(例:Javaでの開発経験3年、新規顧客開拓で部署内トップの成績)

- Must(すべきこと/求められること): 企業や社会から期待される役割、責任。(例:プロジェクトの納期を守る、チームの生産性を向上させる)

この3つの円が重なる部分が、あなたにとって最もパフォーマンスを発揮でき、かつ満足度の高い仕事領域です。転職活動では、特に「Can」を客観的な事実や数字に基づいて棚卸しすることが、職務経歴書の質を大きく左右します。

- 経験の棚卸しの具体的な方法:

これまでの業務内容を時系列で書き出し、それぞれの業務で「どのような状況(Situation)で、どのような課題(Task)があり、自分がどう行動(Action)し、どのような結果(Result)につながったか」というSTARメソッドで整理してみましょう。成功体験だけでなく、失敗体験から何を学んだかを振り返ることも重要です。この作業を通じて、自分では当たり前だと思っていた業務の中に、アピールできる強みが隠れていることに気づくはずです。

将来のキャリアプランを具体的に描く

転職はゴールではなく、あくまで理想のキャリアを実現するための手段です。目先の転職先を見つけるだけでなく、その先のキャリアをどう描いているのかを具体的に考えることが、ミスマッチのない転職につながります。

- 3年後、5年後、10年後の自分を想像する:

- 3年後: 転職先でどのようなスキルを身につけ、どのようなポジションで活躍していたいか?

- 5年後: チームリーダーや専門職として、どのような役割を担っていたいか?年収はどのくらいを目指したいか?

- 10年後: マネージャーになっているか、スペシャリストとして独立しているか?どのようなライフスタイルを送っていたいか?

このように時間軸で将来像を描くことで、今回の転職がそのキャリアパスのどの位置づけにあるのかが明確になります。

- キャリアプランの重要性:

面接では「当社の後、どのようなキャリアを考えていますか?」という質問をされることがよくあります。これは、候補者のキャリア志向と自社で提供できるキャリアパスが合っているか、また、長期的に自社に貢献してくれる人材かを見極めるための質問です。ここで明確なキャリアプランを語れると、計画性や成長意欲の高さを示し、採用担当者に好印象を与えることができます。

転職活動全体のスケジュールを立てる

転職活動は、思った以上に時間がかかるものです。ゴールが見えないまま活動を続けると、精神的に疲弊してしまいます。事前に全体の流れを把握し、現実的なスケジュールを立てておくことで、計画的に、そして冷静に活動を進めることができます。

- 一般的な転職活動の期間:

在職中に行う場合、転職活動にかかる期間は平均して3ヶ月から6ヶ月と言われています。もちろん、個人の状況や転職市場の動向によって変動します。

| フェーズ | 期間の目安 | 主な活動内容 |

|---|---|---|

| 準備期間 | 2週間〜1ヶ月 | 自己分析、キャリアプラン策定、情報収集、書類の雛形作成 |

| 応募・選考期間 | 1ヶ月〜3ヶ月 | 求人検索、応募、書類選考、面接(通常2〜3回) |

| 内定・退職交渉期間 | 2週間〜1ヶ月 | 内定受諾、労働条件の確認、退職交渉、業務引継ぎ |

| 入社準備期間 | (退職後) | 有給消化、入社準備 |

- スケジューリングのポイント:

- ゴール(転職希望時期)から逆算する: 「〇月までには転職したい」という目標を定め、そこから逆算して各フェーズの期限を設定します。

- バッファを持たせる: 選考が長引いたり、思うように内定が出なかったりすることも想定し、スケジュールには余裕を持たせましょう。

- タスクを細分化する: 「今週は自己分析を終わらせる」「来週は職務経歴書を完成させる」のように、週単位、日単位で具体的なタスクに落とし込むと、進捗を管理しやすくなります。

在職中に転職活動を始める

特別な事情がない限り、転職活動は会社を辞めずに、在職中に行うことを強く推奨します。退職してから活動を始めると、いくつかの大きなリスクを伴います。

- 在職中活動のメリット:

- 経済的な安心: 収入が途絶えないため、金銭的な心配をせずに済みます。これは精神的な安定に直結し、焦って不本意な転職先を決めてしまう「妥協転職」を防ぎます。

- 心理的な余裕: 「もし転職できなくても、今の会社に残れる」というセーフティネットがあるため、心に余裕を持って企業選びや条件交渉に臨めます。強気の交渉ができることもあります。

- キャリアのブランクがない: 職歴に空白期間ができないため、選考で不利になることがありません。

- 在職中活動の注意点:

もちろん、働きながらの転職活動は時間的な制約が大きく、体力も必要です。- 時間管理: 平日の夜や土日を使って、効率的に時間を使う工夫が必要です。通勤時間に情報収集をしたり、有給休暇をうまく利用して面接時間を確保したりしましょう。

- 情報漏洩のリスク: 会社のPCで転職サイトを閲覧したり、同僚に転職活動の話をしたりするのは絶対に避けるべきです。情報が漏れると、社内に居づらくなる可能性があります。

大変ではありますが、これらのデメリットを差し引いても、在職中に活動するメリットは非常に大きいです。計画的なスケジュール管理と強い意志を持って、賢く転職活動を進めましょう。

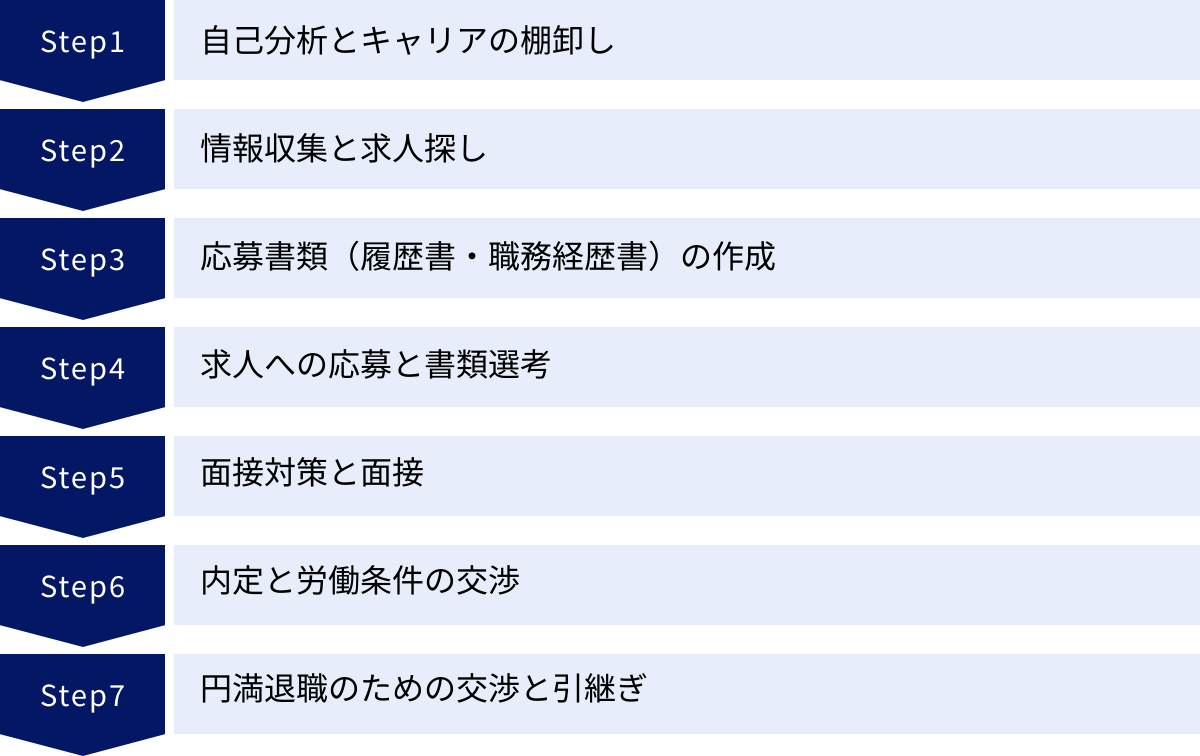

20代の転職を成功に導く7つのステップ

転職活動は、闇雲に進めても良い結果にはつながりません。成功への道のりには、明確なステップが存在します。ここでは、自己分析から円満退職まで、転職活動の全プロセスを7つの具体的なステップに分けて、それぞれのポイントを詳しく解説します。この流れに沿って着実に進めることが、理想のキャリアを手に入れるための鍵となります。

① 自己分析とキャリアの棚卸し

すべての土台となるのが、この最初のステップです。ここでの深掘りが、後のステップすべての質を決定づけると言っても過言ではありません。

- 目的: 自分の価値観、強み・弱み、スキル、経験を客観的に把握し、「転職の軸」を確立すること。

- 具体的なアクション:

- 転職理由の深掘り: 「なぜ転職したいのか」をポジティブな「目的」に変換します(前述の通り)。「年収を上げたい」「ワークライフバランスを整えたい」「専門性を高めたい」など、譲れない条件を明確にします。

- 経験の棚卸し(STARメソッド): これまでのキャリアを振り返り、具体的なエピソードを書き出します。どんなプロジェクトで、どんな役割を果たし、どんな成果を出したか。数字で示せる実績は特に重要です。

- S (Situation): どのような状況でしたか?

- T (Task): どのような課題や目標がありましたか?

- A (Action): それに対して、あなたは具体的にどう行動しましたか?

- R (Result): その行動の結果、どのような成果が出ましたか?

- 強みと弱みの言語化: 棚卸しした経験から、自分の強み(得意なこと)と弱み(苦手なこと、改善点)をリストアップします。強みは応募書類や面接でのアピール材料に、弱みは今後の成長課題として認識するために重要です。

このステップを終える頃には、「自分は〇〇という強みを持ち、△△という環境で□□を実現するために転職する」と、明確に言える状態を目指しましょう。

② 情報収集と求人探し

自己分析で定めた「転職の軸」を基に、具体的な企業や求人を探し始めます。ここでは、複数の情報源を効果的に活用することがポイントです。

- 目的: 自分の軸に合った業界、企業、求人を見つけ出し、選択肢を広げること。

- 具体的なアクション:

- 転職サイトの活用: 「リクナビNEXT」などの求人サイトに登録し、キーワード検索でどのような求人があるのか市場の全体像を掴みます。スカウト機能を設定しておくと、思わぬ企業から声がかかることもあります。

- 転職エージェントへの登録: 「リクルートエージェント」や「doda」などの転職エージェントに登録し、キャリアアドバイザーに相談します。自分の市場価値を客観的に教えてもらえたり、非公開求人を紹介してもらえたりするメリットは非常に大きいです。特に20代に強いエージェントを選ぶのがおすすめです。

- 企業の公式サイトやSNSのチェック: 興味のある企業の公式サイトの採用ページや、公式SNSアカウント、社員のインタビュー記事などを読み込み、企業文化や働き方のリアルな情報を収集します。

- 口コミサイトの参照: 企業の口コミサイトも参考になりますが、情報はあくまで個人の主観であるため、鵜呑みにせず、一つの参考意見として捉えるのが賢明です。

複数のチャネルから多角的に情報を集め、自分に合った企業をリストアップしていきましょう。

③ 応募書類(履歴書・職務経歴書)の作成

選考の第一関門である書類選考を突破するための、非常に重要なステップです。採用担当者は毎日多くの応募書類に目を通しているため、簡潔で分かりやすく、魅力的な書類を作成する必要があります。

- 目的: 採用担当者に「この人に会ってみたい」と思わせ、面接の機会を獲得すること。

- 具体的なアクション:

- 履歴書の作成: 氏名や学歴、職歴などの基本情報を正確に記入します。証明写真は清潔感のある服装で、表情が明るく見えるものを使用しましょう。志望動機や自己PR欄は、後述する職務経歴書の内容と一貫性を持たせ、要点を簡潔にまとめます。

- 職務経歴書の作成: ここがアピールの本番です。

- 要約: 冒頭に200〜300字程度で、これまでのキャリアの要約と自分の強みを記載し、採用担当者が短時間で概要を掴めるようにします。

- 職務経歴: ステップ①で棚卸しした内容を基に、時系列(または業務内容別)で具体的に記述します。実績は必ず具体的な数字(売上〇%アップ、コスト〇%削減など)を用いて示し、再現性をアピールします。

- 活かせる経験・スキル: 応募する求人の内容に合わせて、自分のスキル(PCスキル、語学力、専門知識など)をリストアップします。

- 自己PR: 自分の強みが、入社後どのように企業に貢献できるのかを、具体的な根拠とともに記述します。

- 応募企業ごとのカスタマイズ: 使い回しの書類は絶対NGです。企業の事業内容や求める人物像を理解した上で、志望動機や自己PRをその企業向けに最適化(カスタマイズ)する手間を惜しまないでください。

④ 求人への応募と書類選考

作成した応募書類を手に、いよいよ企業への応募を開始します。やみくもに応募するのではなく、戦略的に進めることが大切です。

- 目的: 書類選考の通過率を高め、効率的に面接に進むこと。

- 具体的なアクション:

- 応募企業の優先順位付け: リストアップした企業の中から、「第一志望群」「第二志望群」のように優先順位をつけます。

- まずは第二志望群から: 最初は第二志望群の企業に応募し、書類選考の反応を見たり、面接の練習をしたりするのがおすすめです。いきなり第一志望に応募して失敗すると、精神的なダメージが大きくなります。

- 応募数の管理: 在職中の場合、週に2〜3社程度のペースで応募するのが現実的です。応募した企業、選考状況、結果などを一覧で管理しておくと、混乱を防げます。

- 結果の分析: 書類選考で落ちた場合は、なぜ落ちたのかを考え、応募書類を見直しましょう。転職エージェントを利用している場合は、フィードバックをもらうと改善点が見つかりやすいです。

⑤ 面接対策と面接

書類選考を通過したら、次は面接です。自己PRや志望動機を自分の言葉で伝え、企業との相性を見極める場です。

- 目的: 自分の魅力と入社意欲を伝え、企業からの内定を獲得すること。同時に、自分にとっても本当に入社したい企業かを見極めること。

- 具体的なアクション:

- 想定問答集の作成: 「自己紹介」「転職理由」「志望動機」「強み・弱み」「成功体験・失敗体験」といった頻出質問に対する回答を準備し、声に出して話す練習をします。

- 逆質問の準備: 面接の最後に必ず聞かれる「何か質問はありますか?」は、絶好のアピールチャンスです。入社意欲の高さや企業理解の深さを示すため、最低でも3〜5つは質の高い質問を準備しておきましょう。(例:「〇〇様がこの会社で働いていて最もやりがいを感じる瞬間は何ですか?」「入社後、活躍するために最も重要となるスキルやスタンスは何だとお考えですか?」)

- 模擬面接: 転職エージェントの模擬面接サービスを利用したり、友人や家族に面接官役を頼んだりして、本番の雰囲気に慣れておきましょう。

- 当日の準備: 清潔感のある服装(スーツが基本)、企業の場所の確認、オンライン面接の場合は通信環境や背景のチェックを怠らないようにします。

⑥ 内定と労働条件の交渉

複数の面接を経て、企業から「内定」の連絡が来たら、転職活動もいよいよ最終盤です。喜びのあまり、すぐに承諾するのではなく、冷静に内容を確認し、必要であれば交渉に臨みます。

- 目的: 提示された労働条件を吟味し、納得した上で入社を決断すること。

- 具体的なアクション:

- 労働条件通知書の確認: 給与(基本給、手当、賞与)、勤務地、勤務時間、休日、業務内容など、書面に記載された内容を隅々まで確認します。口頭で聞いていた話と相違がないかチェックしましょう。

- 条件交渉: 給与などの条件面で希望と異なる点があれば、交渉の余地があります。ただし、交渉する際は、自分のスキルや市場価値を客観的な根拠として示し、謙虚かつ丁寧な姿勢で臨むことが重要です。複数の内定を持っている場合は、交渉の材料になります。

- 内定承諾・辞退の連絡: 入社を決めたら、指定された期日までに内定承諾の連絡をします。他の企業の内定を辞退する場合は、電話で丁重にお詫びと感謝を伝えましょう。

⑦ 円満退職のための交渉と引継ぎ

内定を承諾し、入社日が決まったら、現在の職場を円満に退職するための手続きに進みます。立つ鳥跡を濁さず、感謝の気持ちを持って最後まで責任を果たすことが、社会人としてのマナーです。

- 目的: 現在の職場に迷惑をかけず、良好な関係を保ったまま退職すること。

- 具体的なアクション:

- 退職の意思表示: まずは直属の上司に、アポイントを取った上で口頭で伝えます。「退職願(退職届)」を提出するのは、退職日などが正式に合意された後です。法律上は2週間前に伝えれば退職できますが、業務の引継ぎを考慮し、退職希望日の1〜2ヶ月前には伝えるのが一般的です。

- 退職理由の説明: 強い引き止めにあう可能性もありますが、転職の意思が固いことを誠実に伝えます。会社の不満を並べるのではなく、「新たな環境で〇〇に挑戦したい」といったポジティブな理由を伝えましょう。

- 引継ぎ: 後任者やチームのメンバーが困らないよう、責任を持って業務の引継ぎを行います。引継ぎ資料を作成し、スケジュールを立てて計画的に進めましょう。

- 最終出社日の挨拶: お世話になった上司や同僚に、これまでの感謝の気持ちを伝えて挨拶回りをします。

これらの7つのステップを一つひとつ丁寧に進めることで、転職の成功確率は大きく高まります。

【厳選】20代におすすめの転職サイト・転職エージェント15選

20代の転職活動を成功させるには、自分に合った転職サービスをパートナーに選ぶことが不可欠です。転職サイトで広く情報を集めつつ、転職エージェントで専門的なサポートを受けるのが王道の進め方です。ここでは、20代の転職で特に評価が高く、実績豊富な15のサービスを厳選して紹介します。それぞれの特徴を理解し、複数登録して比較検討してみましょう。

| サービス名 | タイプ | 主な特徴 | 特にこんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| リクルートエージェント | エージェント | 業界No.1の求人数と転職支援実績。全年代・全職種をカバー。 | 初めて転職する人、幅広い求人から選びたい人 |

| doda | 総合型 | 求人サイトとエージェント機能が一体化。20代・30代に強い。 | 自分で探しつつ、プロのサポートも受けたい人 |

| マイナビエージェント | エージェント | 20代・第二新卒に強み。中小企業の優良求人も豊富。 | 20代前半、第二新卒、丁寧なサポートを求める人 |

| type転職エージェント | エージェント | 首都圏、特にITエンジニア・営業職に強い。年収交渉に定評。 | 首都圏在住でIT・営業職希望の人 |

| ビズリーチ | スカウト型 | ハイクラス向け。優良企業やヘッドハンターから直接スカウトが届く。 | 20代後半で高年収、キャリアアップを目指す人 |

| リクナビNEXT | 求人サイト | 国内最大級の求人サイト。自分のペースで活動できる。 | 多くの求人を自分で比較検討したい人 |

| パソナキャリア | エージェント | 女性の転職支援に強み。ハイクラス向け求人も多数。 | 女性、年収アップを目指す20代後半 |

| JACリクルートメント | エージェント | ハイクラス・管理職・外資系に特化。コンサルタントの質が高い。 | 英語力を活かしたい、グローバルキャリアを目指す人 |

| Geekly(ギークリー) | 特化型エージェント | IT・Web・ゲーム業界専門。スピーディーなマッチングが魅力。 | IT業界でのキャリアを追求したい人 |

| 就職Shop | エージェント | 第二新卒・未経験向け。書類選考なしで面接に進める。 | 社会人経験が浅い、経歴に自信がない人 |

| ハタラクティブ | エージェント | 20代の未経験・フリーターに特化。手厚いカウンセリング。 | 未経験から正社員を目指したい人 |

| UZUZ(ウズウズ) | エージェント | 第二新卒・既卒・フリーター専門。入社後の定着率が高い。 | 短期離職経験がある、じっくり相談したい人 |

| WORKPORT | 特化型エージェント | IT・Web業界に強い。未経験からのキャリアチェンジ支援も充実。 | 未経験からIT業界に挑戦したい人 |

| キャリアカーバー | スカウト型 | リクルート運営のハイクラス向けスカウトサービス。 | ビズリーチと併用し、スカウトの機会を増やしたい人 |

| Spring転職エージェント | エージェント | 世界最大手アデコ運営。外資系・グローバル企業に強み。 | 外資系企業や専門職を目指す人 |

① リクルートエージェント

転職支援実績No.1を誇る、業界最大手の転職エージェントです。全年代・全業界・全職種を網羅しており、その圧倒的な求人情報量は他社の追随を許しません。特に非公開求人(一般には公開されていない求人)の数が多く、思わぬ優良企業に出会える可能性が高いのが魅力です。各業界に精通したキャリアアドバイザーが、書類添削から面接対策まで手厚くサポートしてくれます。転職を考え始めたら、まず登録しておいて間違いないサービスです。(参照:リクルートエージェント公式サイト)

② doda

パーソルキャリアが運営する、求人サイトとエージェントサービスが一体化した総合転職サービスです。自分で求人を探しながら、エージェントからの紹介も受けられるというハイブリッドな使い方ができます。20代〜30代の若手・中堅層をメインターゲットとしており、求人数も業界トップクラスです。キャリアカウンセリングや年収査定、自己分析ツールなども充実しており、転職活動に必要な情報やサポートをワンストップで得られます。(参照:doda公式サイト)

③ マイナビエージェント

新卒採用で有名なマイナビが運営する転職エージェントで、特に20代や第二新卒の転職支援に強みを持っています。初めての転職で不安な人に対しても、親身で丁寧なサポートを提供することに定評があります。大手企業だけでなく、独占求人を含む中小企業の優良求人も豊富に扱っているため、幅広い選択肢の中から自分に合った企業を見つけやすいのが特徴です。(参照:マイナビエージェント公式サイト)

④ type転職エージェント

主に首都圏の求人に強く、特にITエンジニア、営業職、企画・マーケティング職などの分野で高い専門性を誇る転職エージェントです。1都3県(東京、神奈川、埼玉、千葉)での転職を考えている人には最適です。長年の実績から企業との太いパイプを持っており、個々の候補者に合わせたマッチング精度と、強みである年収交渉力に定評があります。(参照:type転職エージェント公式サイト)

⑤ ビズリーチ

テレビCMでもおなじみの、年収600万円以上の層をターゲットとしたハイクラス向けのスカウト型転職サイトです。職務経歴書を登録すると、それを閲覧した優良企業や一流のヘッドハンターから直接スカウトが届きます。自分の市場価値を客観的に知ることができるだけでなく、待っているだけでキャリアの選択肢が広がります。20代後半で、現職である程度の経験と実績を積んでいる人におすすめです。(参照:ビズリーチ公式サイト)

⑥ リクナビNEXT

リクルートが運営する国内最大級の転職サイトです。エージェントとは異なり、自分のペースで膨大な求人情報の中から自由に検索・応募できます。「グッドポイント診断」などの自己分析ツールが無料で利用できるのも大きな魅力です。企業から直接オファーが届くスカウト機能も充実しており、まずは情報収集から始めたいという人や、自分のペースで活動を進めたい人に最適です。(参照:リクナビNEXT公式サイト)

⑦ パソナキャリア

人材派遣大手のパソナグループが運営する転職エージェントです。特に女性の転職支援に力を入れており、キャリアとライフイベントの両立を考える女性から高い支持を得ています。また、年収アップを目指すハイクラス層の支援にも定評があり、オリコン顧客満足度調査の「転職エージェント」部門で高い評価を受け続けていることからも、サポートの質の高さがうかがえます。(参照:パソナキャリア公式サイト)

⑧ JACリクルートメント

管理職・専門職(ミドルクラス〜ハイクラス)や、外資系・グローバル企業への転職に特化した転職エージェントです。コンサルタントは各業界の出身者が多く、専門性の高い的確なアドバイスが期待できます。英文レジュメの添削や英語での面接対策など、語学力を活かしたキャリアを目指す人へのサポートも万全です。20代でも、専門スキルや語学力に自信のある人にとっては力強い味方となるでしょう。(参照:JACリクルートメント公式サイト)

⑨ Geekly(ギークリー)

IT・Web・ゲーム業界に特化した転職エージェントです。エンジニア、クリエイター、マーケターなどの職種に強みを持ち、業界の最新動向や技術トレンドを踏まえた専門的なキャリアカウンセリングを提供しています。マッチングの精度とスピードに定評があり、登録から内定までの期間が短いのも特徴です。IT業界でのキャリアアップやキャリアチェンジを考えているなら、登録必須のサービスです。(参照:Geekly公式サイト)

⑩ 就職Shop

リクルートが運営する、第二新卒、既卒、フリーターなど、20代の若手人材に特化した対面相談型の転職エージェントです。最大の特徴は、紹介される企業はすべて就職Shopの担当者が直接訪問・取材しており、書類選考なしで面接に進める点です。学歴や経歴に自信がない人でも、人柄や意欲を直接アピールするチャンスがあります。(参照:就職Shop公式サイト)

⑪ ハタラクティブ

レバレジーズ株式会社が運営する、20代のフリーター、既卒、第二新卒など、未経験からの正社員就職に特化した転職エージェントです。専任のアドバイザーによるマンツーマンの手厚いカウンセリングが特徴で、自己分析から面接対策まで徹底的にサポートしてくれます。「未経験者歓迎」の求人を8割以上保有しており、これからキャリアを築いていきたい若者に寄り添ったサービスです。(参照:ハタラクティブ公式サイト)

⑫ UZUZ(ウズウズ)

第二新卒・既卒・フリーターの就職支援に特化し、特にIT業界への就職に強みを持つエージェントです。個別サポートと集団形式の研修を組み合わせたユニークな支援スタイルが特徴です。短期離職を繰り返さないよう、入社後の定着を重視しており、その結果として入社後の定着率が非常に高いことで知られています。過去の経歴に悩んでいる人でも、安心して相談できるでしょう。(参照:UZUZ公式サイト)

⑬ WORKPORT(ワークポート)

IT業界とゲーム業界の転職支援に非常に強いですが、近年は営業職やバックオフィス系など、総合的に対応範囲を広げている転職エージェントです。特に未経験からITエンジニアを目指す人向けの無料スクール「みんスク」を運営しており、キャリアチェンジ支援が充実しています。スピーディーな対応と豊富な求人数で、多くの転職希望者を成功に導いています。(参照:WORKPORT公式サイト)

⑭ キャリアカーバー

リクルートが運営する、年収800万円以上の求人が中心のハイクラス向けスカウトサービスです。ビズリーチと同様のモデルで、経歴を登録しておくとヘッドハンターからスカウトが届きます。CTOやCFOといった経営幹部クラスの求人も扱っており、将来的なキャリアの頂点を目指す20代後半のハイポテンシャル層は、ビズリーチと併用して登録しておくことで、キャリアの選択肢を最大化できます。(参照:キャリアカーバー公式サイト)

⑮ Spring転職エージェント (アデコ)

世界最大級の総合人材サービス企業であるアデコグループが運営する転職エージェントです。外資系企業やグローバル企業、そして各分野の専門職(スペシャリスト)の求人に強みを持っています。各業界・職種に精通したコンサルタントが、候補者のキャリアプランに基づいた長期的な視点でのアドバイスを提供してくれるのが特徴です。世界的なネットワークを活かした独自の求人も魅力です。(参照:Spring転職エージェント公式サイト)

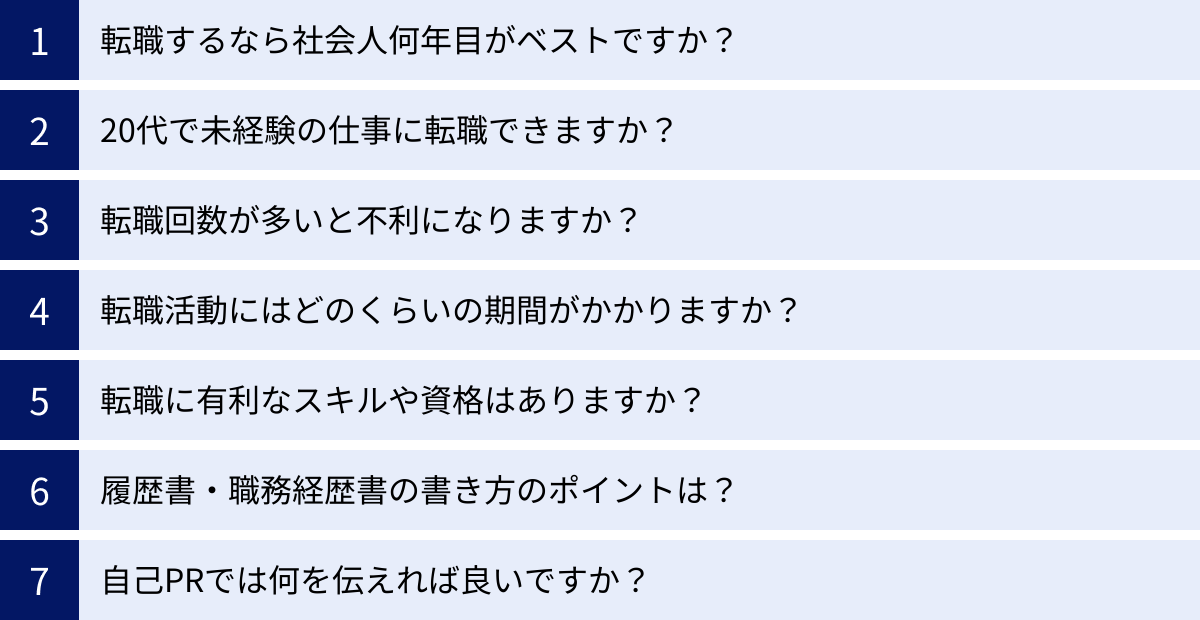

20代の転職に関するよくある質問

転職活動を進める中で、多くの20代が同じような疑問や不安を抱えます。ここでは、特によくある質問を7つピックアップし、それぞれに分かりやすく回答します。これらの回答を参考に、あなたの疑問や不安を解消してください。

転職するなら社会人何年目がベストですか?

「転職に最適なタイミングは社会人3年目」とよく言われますが、一概に「何年目がベスト」という正解はありません。重要なのは年数そのものよりも、「なぜ転職するのか」という目的が明確になっているかどうかです。

- 社会人3年目が一区切りと言われる理由:

- 新卒で入社した会社で一通りの業務を経験し、ビジネスマナーや基本的なスキルが身についていると見なされるため。

- 3年程度の経験があれば、ある程度の実績やスキルを語ることができ、第二新卒としてのポテンシャルと即戦力性の中間として評価されやすいため。

- 1〜2年目での転職: 短期離職と見なされるリスクはありますが、会社の環境が心身に悪影響を及ぼしている場合や、入社前の想定と業務内容が大きく異なり、キャリアの方向性を早期に修正したい場合は、ためらう必要はありません。その際は、ネガティブな理由ではなく、「早期に〇〇というキャリアを歩みたいと考えた」という前向きな理由を説明できるように準備することが重要です。

- 4年目以降の転職: 20代後半に差し掛かり、ポテンシャルに加えて具体的なスキルや実績が求められるようになります。これまでの経験を武器に、キャリアアップや専門性を高めるための転職に適したタイミングと言えます。

結論として、転職の目的が明確になり、その目的を達成するための準備ができた時が、あなたにとってのベストなタイミングです。

20代で未経験の仕事に転職できますか?

はい、十分に可能です。 20代は未経験の業界・職種に挑戦できる最後のチャンスとも言える時期です。企業側も20代の若手に対しては、将来性や学習意欲を重視する「ポテンシャル採用」を積極的に行っています。

ただし、「未経験でもOK」という言葉に甘えるのではなく、成功確率を高めるための努力は不可欠です。

- 成功のポイント:

- 熱意と志望動機の明確化: なぜその未経験の仕事に挑戦したいのか、強い熱意と論理的な志望動機を語れることが大前提です。

- 自己学習の姿勢: 挑戦したい分野に関する本を読んだり、オンライン講座を受講したり、資格の勉強を始めたりと、自ら学んでいる姿勢を示すことで、本気度をアピールできます。

- ポータブルスキルのアピール: 前職で培ったコミュニケーション能力、問題解決能力、プロジェクト管理能力など、どんな仕事にも活かせる「ポータブルスキル」をアピールし、未経験分野でも貢献できることを示しましょう。

- 未経験者歓迎の求人を狙う: 研修制度が充実している企業や、未経験者の採用実績が豊富な企業を選ぶことも重要です。

転職回数が多いと不利になりますか?

転職回数が多いこと(特に短期間での転職)が、選考で不利に働く可能性は否定できません。 採用担当者は「採用してもまたすぐに辞めてしまうのではないか」「忍耐力や継続性に欠けるのではないか」という懸念を抱きがちです。

一般的に、20代で3回以上の転職経験があると「多い」と見なされる傾向があります。しかし、不利になるかどうかは、その転職理由の説明次第です。

- 懸念を払拭するポイント:

- 一貫性のあるキャリアプランを語る: すべての転職が、場当たり的ではなく、明確なキャリアプランに基づいた一貫性のあるステップであったことを論理的に説明できれば、懸念は払拭できます。例えば、「営業スキルを身につけ、次にマーケティングを経験し、最終的に事業企画に携わるという目標のためだった」といったストーリーです。

- ポジティブな転職理由: 各転職理由を、会社の不満といったネガティブなものではなく、「〇〇のスキルを身につけるため」といったポジティブな言葉で語ることが重要です。

- 今後の貢献意欲を示す: 「これまでの多様な経験を活かして、貴社で長期的に貢献したい」という強い意志を示すことで、定着性への不安を和らげることができます。

転職活動にはどのくらいの期間がかかりますか?

在職中に転職活動を行う場合、一般的に3ヶ月〜6ヶ月程度かかるとされています。これはあくまで平均的な目安であり、個人の状況や希望条件、経済状況によって大きく変動します。

- 期間の内訳(目安):

- 準備期間(自己分析、書類作成): 2週間〜1ヶ月

- 応募・選考期間(書類選考、面接): 1ヶ月〜3ヶ月

- 内定・退職交渉期間: 1ヶ月〜2ヶ月

スムーズに進めば3ヶ月以内に終わることもありますし、じっくり時間をかけて納得のいく企業を探す場合は半年以上かかることもあります。焦らず、自分のペースで進めることが大切ですが、長期化するとモチベーション維持が難しくなるため、あらかじめ「〇ヶ月で決める」といった目標期間を設定しておくことをおすすめします。

転職に有利なスキルや資格はありますか?

特定のスキルや資格が必ずしも転職を成功させるわけではありませんが、持っていると有利に働くものは確かに存在します。

- ポータブルスキル(業種・職種問わず役立つスキル):

- コミュニケーション能力: どの仕事でも必須の、基本にして最も重要なスキル。

- 論理的思考力・問題解決能力: 課題を発見し、解決策を導き出す力。

- プロジェクトマネジメント能力: タスクを管理し、計画通りに物事を進める力。

- 専門スキル(市場価値の高いスキル):

- ITスキル: プログラミング言語(Python, Java, JavaScriptなど)、Webマーケティング(SEO, 広告運用)、データ分析など。

- 語学力: 特に英語力(TOEICスコアが目安になることが多い)。ビジネスレベルであれば、外資系やグローバル企業への道が拓けます。

- 専門資格: 簿記(経理)、宅地建物取引士(不動産)、社会保険労務士(人事・労務)など、その業界で働く上で専門性を示すことができる資格。

最も重要なのは、応募する企業や職種で求められているスキルを理解し、それに合致した自身のスキルをアピールすることです。

履歴書・職務経歴書の書き方のポイントは?

応募書類は、あなたという商品を企業に売り込むための「企画書」です。採用担当者の視点に立ち、分かりやすく魅力的に作成することが重要です。

- 履歴書のポイント:

- 誤字脱字は厳禁。PC作成が一般的ですが、手書きの場合は丁寧に。

- 証明写真は清潔感を第一に。3ヶ月以内に撮影したものを使用します。

- 志望動機や自己PR欄は、職務経歴書への導入と捉え、要点を簡潔にまとめます。

- 職務経歴書のポイント:

- A4用紙1〜2枚にまとめる: 採用担当者は多忙です。冗長な内容は避け、要点を絞ります。

- 職務要約を冒頭に: 200〜300字程度でキャリアの概要と強みを伝え、興味を引きます。

- 実績は具体的な数字で: 「売上を1.5倍にした」など、客観的な事実として伝えます。

- 結論ファースト: 「私の強みは〇〇です。なぜなら〜」のように、まず結論から述べる構成を心がけます。

- 応募企業に合わせてカスタマイズ: 企業の求める人物像を意識し、アピールする経験やスキルを調整します。

自己PRでは何を伝えれば良いですか?

自己PRは、単なる自分の長所自慢の場ではありません。「自分の強みを活かして、企業にどのように貢献できるか」を具体的に伝える場です。

- 自己PR作成の3ステップ:

- 強みを提示する(結論): 「私の強みは、〇〇という課題解決能力です。」

- 具体的なエピソードを語る(根拠): その強みが発揮された具体的な業務経験を、STARメソッドなどを用いて説明します。「前職で〇〇という課題があった際に、私は△△という分析を行い、□□という施策を実行した結果、〜という成果を上げることができました。」

- 入社後の貢献を約束する(展望): 「この課題解決能力を活かし、貴社の〇〇という事業においても、△△といった形で貢献できると確信しております。」

この構成で語ることで、あなたの強みに説得力が生まれ、採用担当者はあなたが入社後に活躍する姿を具体的にイメージできるようになります。