育児や介護といったライフイベントを機に、働き方を見直す方は少なくありません。中でも「時短勤務」は、仕事とプライベートの両立を実現するための有効な選択肢の一つです。しかし、時短勤務を希望しながらの転職活動は、「求人が少ない」「選考で不利になるのでは」といった不安がつきまとい、難しいと感じる方も多いのが現状です。

確かに、フルタイム勤務の転職に比べると、時短勤務での転職には特有の難しさや注意すべき点が存在します。しかし、正しい知識を身につけ、戦略的に活動を進めることで、理想の働き方を実現することは決して不可能ではありません。

この記事では、時短勤務制度の基本的な内容から、転職が難しいとされる理由、そしてその壁を乗り越えて成功へと導くための具体的なコツ、求人の探し方、注意点までを網羅的に解説します。これから時短勤務での転職を考えている方が、自信を持って一歩を踏み出すための羅針盤となることを目指します。

目次

時短勤務(短時間勤務制度)とは

時短勤務での転職を考える上で、まずはその制度の根幹を正しく理解しておくことが不可欠です。時短勤務、正式には「短時間勤務制度」とは、どのような法律に基づいており、誰が、いつまで利用できるのでしょうか。ここでは、その基本的な仕組みについて詳しく解説します。この知識は、企業と交渉する際の土台となり、自身の権利を正しく主張するためにも重要です。

法律で定められている時短勤務の対象者

短時間勤務制度は、「育児・介護休業法(正式名称:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)」によって定められた、労働者の権利です。この法律は、企業に対して、特定の条件を満たす従業員から申し出があった場合に、短時間勤務を適用することを義務付けています。

具体的に、育児を理由とする短時間勤務制度の対象となるのは、以下のすべての条件を満たす従業員です。

- 3歳に満たない子を養育する労働者であること

- 1日の所定労働時間が6時間以下でないこと

- 日々雇用される者でないこと

- 短時間勤務制度の適用期間に育児休業をしていないこと

まず、大前提として「3歳未満の子ども」を養育していることが必要です。性別は問われず、男性・女性どちらも対象となります。また、実子だけでなく養子も含まれます。

次に、1日の所定労働時間が元々6時間以下の場合、これ以上短縮することが困難であるため、制度の対象外となります。そして、日雇い労働者も対象外です。

一方で、企業は労使協定(労働者と会社との間の書面による協定)を締結することにより、以下の条件に該当する従業員を制度の対象から除外できます。

- その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない従業員

- 1週間の所定労働日数が2日以下の従業員

- 業務の性質または実施体制に照らして、短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる業務に従事する従業員

特に「勤続1年未満」の従業員が対象外となるケースは多く、転職後すぐに時短勤務を希望する場合、この労使協定の有無が大きなポイントになります。入社前に、その企業が労使協定で除外規定を設けているか確認することが重要です。

なお、これらの条件はあくまで法律上の「最低基準」です。企業によっては、法律を上回る手厚い制度を独自に設けている場合があります。例えば、対象となる子どもの年齢を「小学校就学まで」や「小学校卒業まで」と延長していたり、勤続1年未満の従業員でも利用を認めたりするケースです。

また、パートタイマーや契約社員といった有期契約労働者であっても、上記の条件を満たしていれば原則として制度の対象となります。ただし、有期契約労働者の場合は「申出の時点から、子が3歳になる日までの間に労働契約期間が満了せず、かつ、契約が更新されないことが明らかでないこと」という追加の要件があります。

介護を理由とする短時間勤務制度(選択的措置義務)についても触れておきましょう。こちらは、要介護状態にある対象家族(配偶者、父母、子、配偶者の父母など)を介護する従業員が対象です。事業主は、以下のいずれかの措置を講じなければなりません。

- 短時間勤務制度

- フレックスタイム制度

- 始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

- 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

多くの企業では、この中から短時間勤務制度を選択しており、対象家族1人につき、利用開始日から3年の間で2回以上利用できると定められています。

これらの法的背景を理解することは、自身の状況が制度の対象となるかを確認し、企業に対して自信を持って希望を伝えるための第一歩となります。

時短勤務が適用される期間

時短勤務を利用できる期間についても、育児・介護休業法に定めがあります。まず、最も一般的な育児を理由とする場合、原則として「子どもが3歳に達するまで(3歳の誕生日の前日まで)」とされています。これは、企業が必ず設けなければならない義務です。

しかし、前述の通り、これはあくまで最低ラインの基準です。近年、従業員の多様な働き方を支援し、優秀な人材の定着を図るため、多くの企業が法律を上回る独自の制度を導入しています。

例えば、以下のような拡充例が見られます。

- 小学校就学前まで

- 小学校3年生修了まで

- 小学校卒業まで

これらの企業独自の制度は、転職先を選ぶ際の非常に重要な判断材料となります。求人票や企業の採用サイトに「子育てサポート制度」として詳しく記載されていることが多いので、必ずチェックしましょう。特に、子どもが3歳以上の場合や、長期的な視点で仕事と育児の両立を考えている場合、この法定以上の制度の有無が働きやすさを大きく左右します。

介護のための時短勤務の期間は、前述の通り、対象家族1人あたり、利用開始日から起算して3年間で2回以上の利用が可能です。例えば、一度制度を利用して職場復帰した後、状況が変わって再度制度を利用するといった柔軟な使い方ができます。

時短勤務の申請から開始までの一般的な流れも理解しておくとスムーズです。通常、従業員は制度の利用を希望する1ヶ月前までに、会社所定の書式で申し出を行います。申し出を受けた企業は、従業員の勤務時間や業務内容の調整を行い、制度を開始します。

転職活動においては、面接の段階で「貴社では、短時間勤務制度はいつまで利用可能でしょうか?」と質問することで、その企業の制度内容や子育て支援への姿勢を確認できます。法律で定められた「3歳まで」という回答だけでなく、それ以上の独自の取り組みについて説明してくれる企業であれば、より従業員に寄り添った社風である可能性が高いと言えるでしょう。

まとめると、時短勤務の期間は法律で最低基準が定められていますが、企業の姿勢によって大きく異なります。自身のライフプランと照らし合わせ、どのくらいの期間、どのようなサポートが必要かを考え、それに合致する企業を見つけることが、時短勤務での転職を成功させる鍵となります。

時短勤務での転職が難しいと言われる理由

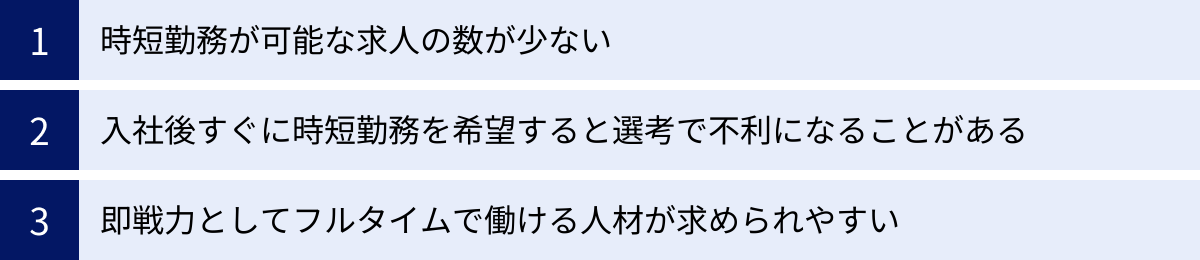

「時短勤務で転職したい」と考えても、いざ活動を始めると、そのハードルの高さを感じる方は少なくありません。なぜ、時短勤務での転職は難しいと言われるのでしょうか。その背景には、企業側の事情や採用市場の現実があります。ここでは、その主な理由を3つの側面から深掘りし、乗り越えるべき課題を明らかにします。

時短勤務が可能な求人の数が少ない

時短勤務での転職における最大の障壁は、そもそも時短勤務を前提とした正社員の求人数が、フルタイム勤務の求人に比べて圧倒的に少ないという現実です。転職サイトで「正社員」と検索した場合と、「正社員 時短勤務」で検索した場合のヒット件数を比べれば、その差は一目瞭然でしょう。

この背景には、企業側のいくつかの懸念が存在します。

第一に、業務の分担と引き継ぎの問題です。時短勤務者が担当する業務は、その人が退勤した後の時間帯に誰かがカバーする必要が出てくる場合があります。特に、顧客対応や部署間の連携が頻繁に発生する業務では、担当者が不在の時間帯の対応フローを新たに構築しなければなりません。これは、他の従業員の業務負担増加に直結する可能性があり、チーム全体の生産性への影響を懸念する企業は少なくありません。

第二に、マネジメントの複雑化です。チーム内にフルタイム勤務者と時短勤務者が混在すると、管理職はそれぞれの勤務時間や業務量を考慮した上で、公平なタスク配分や評価を行わなければなりません。情報共有のタイミングや会議時間の設定など、細かな配慮が必要となり、マネジメントコストが増大することを敬遠する傾向があります。

第三に、企業文化や既存の働き方とのミスマッチです。長時間労働が常態化しているような企業や、全員が同じ時間に出社・退社するという一体感を重視する文化を持つ企業では、時短勤務という多様な働き方を受け入れる土壌がまだ整っていない場合があります。制度としては存在していても、実際に利用実績がほとんどなく、前例のない時短勤務者の受け入れに消極的なケースも見られます。

もちろん、求人票に「時短勤務可」と明記されていなくても、応募者のスキルや経験が非常に魅力的であれば、個別相談に応じてくれる企業もあります。しかし、応募できる求人の母数が少ないため、希望する職種や業種、勤務地などの条件と合致する求人を見つけること自体の難易度が高いのです。

この課題に対処するためには、求人票の文言だけに頼らず、企業のダイバーシティ推進への取り組みや、子育て支援制度の充実度など、多角的な視点から「時短勤務を受け入れてくれる可能性のある企業」を見つけ出す情報収集力が求められます。

入社後すぐに時短勤務を希望すると選考で不利になることがある

転職活動において、応募者が「入社後すぐに時短勤務を希望している」と伝えた場合、残念ながら選考で不利に働く可能性があることも事実です。これは、企業側が中途採用者に寄せる期待と、時短勤務という働き方の間にギャップが生じやすいためです。

企業が中途採用を行う大きな目的は、即戦力となる人材を獲得し、事業の成長を加速させたり、欠員を迅速に補充したりすることにあります。そのため、採用担当者としては、入社後はまずフルタイムで業務の全体像を把握し、職場に慣れ、一日も早く戦力として貢献してほしいという期待を抱くのが一般的です。

そのような状況で「入社直後からの時短勤務」を希望されると、企業側は以下のような懸念を抱きがちです。

- オンボーディング(受け入れ・定着支援)への影響: 新しい環境で業務を覚え、人間関係を構築するためには、一定のインプット量とコミュニケーションが必要です。勤務時間が短いと、研修への参加が難しかったり、同僚とのコミュニケーションの機会が減ったりして、立ち上がりに時間がかかるのではないかという懸念です。

- 働く意欲への疑問: 時短勤務の希望理由が十分に伝わらない場合、「仕事よりもプライベートを優先したいのではないか」「貢献意欲が低いのではないか」といったネガティブな印象を持たれてしまうリスクがあります。

- 法的な側面: 前述の通り、育児・介護休業法では、労使協定によって「勤続1年未満の従業員」を時短勤務制度の対象から除外することが認められています。そのため、企業側が「入社1年後からなら制度を利用できます」と回答することは法的に問題なく、入社直後からの希望に対しては難色を示す正当な理由にもなり得ます。

もちろん、これはすべての企業に当てはまるわけではありません。多様な人材の活用に積極的で、個々の事情に合わせた柔軟な働き方を推奨している企業であれば、入社直後からの時短勤務にも前向きに対応してくれるでしょう。

しかし、多くの企業が上記のような懸念を抱く可能性があることを理解しておくことは重要です。このハードルを越えるためには、単に権利として時短勤務を要求するのではなく、「なぜ入社直後からその働き方が必要なのか」という理由を明確にし、同時に「限られた時間の中で、いかにして企業に貢献できるか」という具体的なプランと熱意をセットで伝えることが不可欠です。不利になる可能性を理解した上で、それを上回るだけの説得力あるアピールができるかどうかが、選考突破の鍵を握ります。

即戦力としてフルタイムで働ける人材が求められやすい

中途採用市場は、基本的に「即戦力」を求める場です。特に、専門性の高いポジションや、事業拡大を担う重要な役割での募集では、豊富な経験とスキルを持ち、すぐにでも第一線で活躍できる人材が求められます。

この文脈において、時短勤務希望者は、フルタイムで働ける他の候補者と比較された際に、どうしても不利な立場に置かれやすくなります。企業側から見ると、同じスキルレベルの候補者が2人いた場合、より多くの時間、事業にコミットできるフルタイム勤務者の方を採用したいと考えるのは、ある意味で自然な判断と言えるかもしれません。

特に、以下のような状況では、この傾向が顕著になります。

- プロジェクトベースの業務: 納期が厳格に決まっているプロジェクトや、突発的なトラブル対応が頻繁に発生する業務では、時間の制約がある時短勤務者はアサインしにくいと判断されることがあります。

- 管理職・リーダー候補の募集: チームメンバーのマネジメントや育成、部署全体の目標達成に責任を持つ管理職のポジションでは、勤務時間外の対応やメンバーからの相談に応じる機会も多く、フルタイム勤務が前提とされがちです。

- 顧客対応が中心の業務: 営業職やカスタマーサポートなど、顧客の都合に合わせて動く必要がある職種では、勤務時間が限られていると対応できる範囲が狭まり、機会損失につながるという懸念を持たれることがあります。

この厳しい現実を乗り越えるためには、応募者は「労働時間の長さ」という土俵で勝負するのではなく、「時間あたりの生産性の高さ」や「専門性の高さ」で圧倒的な価値を提供できることを証明する必要があります。

具体的には、以下のようなアピールが有効です。

- 過去の実績を具体的に示す: 「限られたリソースの中で、業務プロセスを改善し、〇%の効率化を実現した」「タスクの優先順位付けを徹底し、残業ゼロで目標を達成した」など、生産性の高さを裏付けるエピソードを具体的に語る。

- 代替不可能な専門スキルを強調する: 「この分野の専門知識では誰にも負けない」「この資格を持っているのは市場でも希少だ」といった、他の候補者にはない独自の強みをアピールする。

- 貢献意欲と具体的なプランを示す: 「時短勤務であっても、〇〇のスキルを活かして貴社の△△という課題解決に貢献できます」「業務の進捗はチャットツールでリアルタイムに共有し、不在時もチームが滞りなく動ける体制を自ら作ります」など、主体的な姿勢を見せる。

時短勤務での転職が難しいのは事実ですが、その理由を正しく理解し、企業側の懸念を一つひとつ丁寧に払拭していくことで、道は必ず開けます。次の章では、これらの課題を克服するための具体的な方法を詳しく解説していきます。

時短勤務での転職を成功させる7つのコツ

時短勤務での転職には特有の難しさがありますが、ポイントを押さえて戦略的に進めれば、理想のキャリアとライフスタイルの両立は十分に可能です。ここでは、転職活動を成功に導くための7つの具体的なコツを紹介します。これらを実践することで、企業側の懸念を払拭し、あなたの魅力を最大限に伝えることができるようになります。

① 希望条件に優先順位をつける

転職活動を始める際、多くの希望条件が頭に浮かぶでしょう。「時短勤務」はもちろんのこと、「給与は〇〇円以上」「勤務地は自宅から30分以内」「やりがいのある仕事内容」「良好な人間関係」など、挙げればきりがありません。しかし、時短勤務での転職においては、これらの条件すべてを100%満たす求人に出会える可能性は極めて低いと心得ておくことが重要です。

そこで不可欠なのが、「希望条件の優先順位付け」です。あれもこれもと欲張ってしまうと、応募できる求人が一つも見つからず、活動が停滞してしまいます。まずは自分にとって「何が最も重要で、何なら妥協できるのか」を明確に整理しましょう。

具体的には、以下のように条件を3つのカテゴリに分類するのがおすすめです。

| 条件の分類 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 絶対条件 (Must) | これが満たされなければ入社できない、最も重要な条件。 | ・時短勤務(例:9:00~16:00)が可能であること ・通勤時間が片道45分以内であること ・年収が〇〇円以上であること |

| 希望条件 (Want) | できれば満たされていてほしいが、他の条件次第では検討の余地がある条件。 | ・リモートワークが週に数回可能であること ・これまでの経験が活かせる職種であること ・社内に子育て中の社員が多いこと |

| 妥協可能条件 (Nice to have) | 満たされていなくても問題ない、あれば嬉しい程度の条件。 | ・オフィスの綺麗さや設備 ・社食の有無 ・服装の自由度 |

この作業を行うことで、自分の転職の「軸」が明確になります。例えば、「時短勤務」と「通勤時間」を絶対条件とした場合、多少希望の職種と異なっても、まずは応募してみようという判断ができます。逆に、どんなに魅力的な仕事内容でも、時短勤務が認められないのであれば、応募するだけ時間の無駄だと割り切ることができます。

この優先順位は、転職活動の羅針盤となります。 多くの求人情報に惑わされず、自分に合った企業を効率的に見つけるための強力なツールです。また、面接で希望を伝える際にも、「私にとって最も重要なのは〇〇です。その上で、△△も実現できればと考えています」と、軸のある伝え方ができるため、企業側にもあなたの価値観が明確に伝わります。

② 時短勤務を希望する理由をポジティブに伝える

面接で時短勤務を希望する旨を伝える際、その伝え方は選考結果を大きく左右します。「子どもが小さいので、お迎えのために早く帰らなければなりません」といった、個人的な事情や制約を前面に出した伝え方は、採用担当者にネガティブな印象を与えかねません。企業が懸念するのは、勤務時間が短いことそのものよりも、「働く意欲や責任感が低いのではないか」という点です。

この懸念を払拭するためには、時短勤務を希望する理由を、企業のメリットと結びつけ、ポジティブな言葉で伝える工夫が必要です。ポイントは、「制約」を「意欲」や「貢献」の文脈に転換することです。

悪い伝え方の例:

「子どもの保育園のお迎えがあるので、16時には退社させていただきたいです。」

→ これでは、自分の都合だけを主張しているように聞こえてしまいます。

良い伝え方の例:

「育児と仕事を両立させ、貴社で長期的にキャリアを築いていきたいと考えております。そのために、当面の間は9時から16時までの短時間勤務を希望しておりますが、限られた時間だからこそ、より一層集中力を高め、生産性を意識して業務に取り組む所存です。 これまでの経験で培った〇〇のスキルを活かし、時間内で最大限の成果を出すことで、チームに貢献できると確信しております。」

このように伝えることで、単なる時短勤務の希望ではなく、「長期的な貢献意欲」と「高い生産性への自信」をアピールできます。さらに、家庭の事情を安定させることが、仕事に集中するための基盤であるというロジックも伝わります。

採用担当者は、「この人は、制約がある中でも、どうすれば会社に貢献できるかを真剣に考えてくれている」と感じ、信頼感を抱くでしょう。時短勤務は、あなたにとって「長期的に活躍するための戦略的な選択」であるというメッセージを、自信を持って伝えることが重要です。

③ これまでの経験やスキルを具体的にアピールする

時短勤務というハンディキャップを乗り越えるためには、企業側に「この人材は、勤務時間が短くても、それを補って余りある価値を提供してくれる」と確信させなければなりません。そのためには、これまでのキャリアで培ってきた経験やスキルを、具体的かつ説得力をもってアピールすることが不可欠です。

抽象的な自己PRでは、他のフルタイム候補者との比較で埋もれてしまいます。「コミュニケーション能力が高いです」ではなく、「〇〇という立場の異なる複数の部署と折衝し、意見を調整することで、プロジェクトを円滑に推進しました」といった具体的なエピソードを語りましょう。

特に、「時間あたりの生産性の高さ」を証明する実績は、時短勤務希望者にとって最強の武器となります。

- 数値で示す: 「前任者から引き継いだ業務のプロセスを見直し、RPAツールを導入することで、月間20時間の作業時間削減に成功しました」「データ分析に基づいた提案により、担当エリアの売上を前年比115%に向上させました」など、具体的な数値を盛り込むことで、アピールの客観性と信頼性が格段に高まります。

- 効率化の実績を語る: 「定例会議の資料をテンプレート化し、作成時間を半分に短縮しました」「マニュアルを整備することで、新人教育にかかる時間を30%削減しました」など、業務効率化への貢献をアピールするのも有効です。

- ポータブルスキルを強調する: 特定の職種に限らず、どんな職場でも通用する「ポータブルスキル」(問題解決能力、タスク管理能力、交渉力、リーダーシップなど)も重要です。これらのスキルが、限られた時間内で成果を出す上でどのように役立つかを論理的に説明しましょう。

職務経歴書を作成する段階から、これらの具体的な実績を棚卸しし、応募する企業の求める人材像と結びつけて記載しておくことが重要です。あなたのスキルセットが、企業のどの課題を解決できるのかを明確に提示することで、採用担当者はあなたを採用するメリットを具体的にイメージできるようになります。

④ 時短勤務での働き方を具体的にイメージして伝える

採用担当者が抱く大きな不安の一つに、「時短勤務の社員を受け入れた後、具体的にどのように業務が回るのか」というイメージが湧かないことがあります。この不安を解消するために、応募者側から主体的に、具体的な働き方のプランを提示することが非常に効果的です。

「お任せします」という受け身の姿勢ではなく、「私はこのように働くことで、チームに貢献できます」という具体的な提案をすることで、自己管理能力の高さと、業務に対する責任感の強さをアピールできます。

面接などで、以下のような点を具体的に説明できるように準備しておきましょう。

- 1日のタイムスケジュールの提案: 「朝は9時に出社し、午前中は集中力が必要な企画業務に充てます。午後は関係部署との打ち合わせやメール対応を行い、15時半からはその日の業務の整理と翌日の準備をして、16時に退社します」といった、具体的なタイムスケジュールを提示します。

- 情報共有の方法: 「退社前に、その日の業務進捗と翌日のタスクを日報としてチームの共有フォルダにアップします」「急ぎの要件は、チャットツールで簡潔に報告・連絡・相談することを徹底します」など、不在時にも業務が滞らないための工夫を伝えます。

- 緊急時の対応策: 「子どもが急に熱を出した場合でも、病児保育施設に登録しており、また夫(あるいは実家など)とも連携して対応できる体制を整えています。業務への影響を最小限に抑えるよう努めます」といった、不測の事態への備えを具体的に説明することで、企業側の安心感を醸成します。

「私はこれだけ準備ができています」という姿勢を示すことは、企業に「この人なら、自己管理を徹底し、責任を持って仕事に取り組んでくれそうだ」というポジティブな印象を与えます。あなたの入社後の活躍イメージを、採用担当者の頭の中に鮮明に描かせることが、内定への近道です。

⑤ 時短勤務に理解のある企業の特徴を知る

やみくもに応募するのではなく、時短勤務という働き方を受け入れやすい土壌のある企業を戦略的に見つけ出すことも、転職成功の確率を高める上で重要です。では、「時短勤務に理解のある企業」には、どのような特徴があるのでしょうか。

以下のような特徴を持つ企業は、比較的、多様な働き方に対して寛容である可能性が高いと言えます。

- 女性管理職の比率が高い: 女性が管理職として活躍している企業は、性別にかかわらず能力で評価する文化が根付いている傾向があります。また、管理職自身が育児と仕事の両立を経験している場合も多く、時短勤務への理解が得られやすいです。

- 子育て世代の社員が多い: 社内に同じように子育てをしながら働く先輩・同僚が多い環境は、時短勤務が特別なことではなく、当たり前の選択肢の一つとして受け入れられている証拠です。お互いに助け合う文化も醸成されやすいでしょう。

- ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)を積極的に推進している: 企業の公式サイトやCSRレポート、統合報告書などで、D&Iの推進を明確に打ち出している企業は、多様な人材を活用することの重要性を経営レベルで認識しています。具体的な取り組みや数値目標を掲げている企業は、特に信頼性が高いです。

- フレックスタイム制やリモートワーク制度が普及している: 時間や場所に縛られない柔軟な働き方がすでに導入され、社員に浸透している企業は、時短勤務という個別の事情にも対応しやすい基盤が整っています。

これらの情報は、企業の採用サイト、IR情報、プレスリリース、経営者のインタビュー記事などから収集できます。応募前に企業研究を徹底し、こうした「理解のある企業」のシグナルを見つけ出すことが、ミスマッチのない転職につながります。

⑥ 企業の「子育てサポート」などの取り組みを確認する

「短時間勤務制度あり」という記載だけで判断するのは早計です。制度が形骸化しておらず、実際に利用しやすい環境が整っているかを見極めることが重要になります。そのために、時短勤務制度そのものだけでなく、その周辺にある「子育てサポート」に関する取り組みを多角的に確認しましょう。

注目すべきポイントは以下の通りです。

- 公的な認定マークの有無:

- くるみん認定: 厚生労働大臣が「子育てサポート企業」として認定した証です。行動計画の策定、男性の育休取得率、所定外労働時間の削減など、厳しい基準をクリアした企業のみが取得できます。

- えるぼし認定: 女性の活躍推進に関する状況が優良な企業に与えられる認定です。採用、継続就業、労働時間等の働き方、管理職比率、多様なキャリアコースの5つの評価項目があります。

これらの認定マークは、企業の採用サイトやCSRページに掲載されていることが多く、客観的な判断材料として非常に有効です。

- 法定以上の独自制度: 法律で定められた「子どもが3歳になるまで」の時短勤務を上回る、「小学校就学まで」「小学校卒業まで」といった独自の制度があるか。また、看護休暇が有給か無給か、時間単位で取得できるかなども確認しましょう。

- 具体的なサポート制度: 企業内託児所の設置、ベビーシッター利用補助制度、育児休業からの復職支援プログラム、子育て中の社員によるコミュニティ活動の支援など、具体的な制度が充実しているほど、企業の本気度がうかがえます。

重要なのは、制度の「有無」だけでなく、「利用率」や「利用しやすさ」の実態です。 面接の際には、「育児をしながら活躍されている女性社員の方はいらっしゃいますか?」「短時間勤務制度は、どのくらいの利用率なのでしょうか?」といった質問を通じて、リアルな運用状況を確認することをおすすめします。

⑦ 転職エージェントを積極的に活用する

時短勤務での転職活動は、情報収集や企業との交渉など、個人で進めるには多くの労力と専門的な知識を要します。そこで、ぜひ活用したいのが「転職エージェント」です。転職エージェントは、あなたの転職活動を成功に導く心強いパートナーとなります。

転職エージェントを活用するメリットは多岐にわたります。

- 非公開求人の紹介: 多くの転職エージェントは、一般には公開されていない「非公開求人」を保有しています。中には「時短勤務も相談可能」といった、条件の良い求人が含まれている可能性があります。

- 企業への条件交渉: 個人では言い出しにくい「時短勤務」の希望や給与などの条件交渉を、キャリアアドバイザーが代行してくれます。 プロの交渉力を借りることで、より有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

- 内部情報の提供: エージェントは、担当企業の人事や現場の責任者と直接コミュニケーションを取っているため、社内の雰囲気、時短勤務者の実績、残業の実態といった、求人票だけではわからないリアルな情報を提供してくれます。

- 応募書類の添削・面接対策: 時短勤務希望者向けの効果的なアピール方法など、専門的な視点から職務経歴書の添削や模擬面接を行ってくれるため、選考通過率を高めることができます。

特に、女性の転職支援に特化したエージェントや、ワーキングマザーのサポート実績が豊富なエージェントを選ぶと、より親身で的確なアドバイスが期待できます。複数のエージェントに登録し、自分と相性の良いキャリアアドバイザーを見つけることも成功の秘訣です。孤独になりがちな転職活動を、プロと二人三脚で進めることで、精神的な負担も軽減され、より良い結果につながるでしょう。

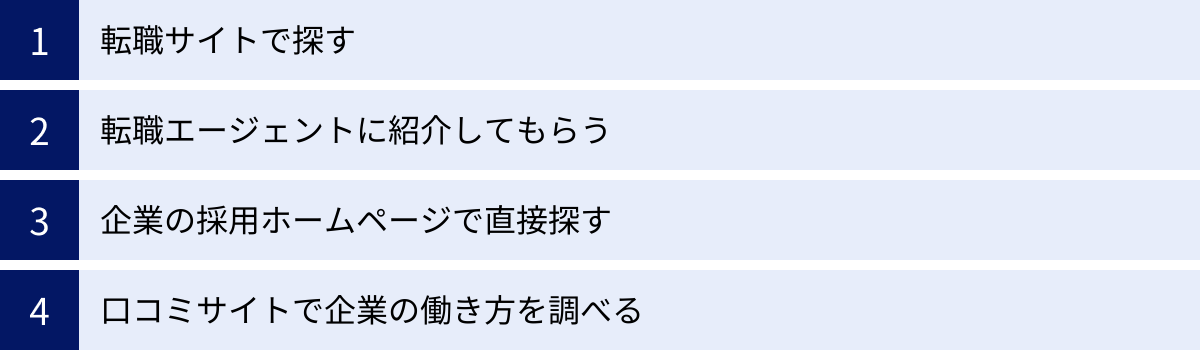

時短勤務が可能な正社員求人の探し方

時短勤務を希望する転職活動では、いかにして自分に合った求人を見つけ出すかが最初の大きな関門です。フルタイムの求人に比べて数が少ないため、効率的かつ多角的なアプローチが求められます。ここでは、時短勤務が可能な正社員求人を見つけるための具体的な探し方を4つの方法に分けて解説します。

転職サイトで探す

最も手軽で一般的な方法が、リクナビNEXTやdodaといった大手転職サイトを活用することです。自分のペースで膨大な求人情報の中から探せるのが最大のメリットです。時短勤務可能な求人を探す際には、いくつかのコツがあります。

1. キーワード検索を工夫する

検索窓に、以下のようなキーワードを組み合わせて入力してみましょう。

- 「時短勤務 正社員」

- 「短時間正社員」

- 「時短勤務制度あり」

- 「ワーママ 活躍」

- 「育児と両立」

- 「残業なし」「残業月10時間以内」

これらのキーワードで検索することで、時短勤務に前向きな企業の求人がヒットしやすくなります。

2. 絞り込み検索機能を活用する

多くの転職サイトには、詳細な条件で求人を絞り込む機能が備わっています。この機能を最大限に活用しましょう。

- 制度・条件で絞り込む: 「時短勤務制度あり」「フレックスタイム制度」「在宅勤務・リモートワークOK」「残業なし・少なめ」といった項目にチェックを入れて検索します。

- 「女性の活躍」に関する項目で絞り込む: 「女性管理職登用実績あり」「産休・育休取得実績あり」といった項目も、間接的に時短勤務への理解度を測る指標になります。

転職サイトを利用するメリットは、求人数の多さと手軽さです。一方で、人気の求人は競争率が高く、求人票に書かれている情報だけでは企業の本当の姿が見えにくいというデメリットもあります。また、応募から面接日程の調整、条件交渉まで、すべて自分自身で行う必要があります。転職サイトは、広く情報を集めるための「入口」として活用し、後述する他の方法と組み合わせるのが効果的です。

転職エージェントに紹介してもらう

時短勤務での転職を本気で成功させたいなら、転職エージェントの活用は必須と言っても過言ではありません。転職エージェントは、求職者と企業の間をつなぐプロフェッショナルであり、個人では得られない多くのメリットを提供してくれます。

1. 非公開求人へのアクセス

転職エージェントは、企業の戦略上、一般には公開されていない「非公開求人」を多数扱っています。中には、「優秀な人材であれば、働き方は柔軟に検討する」というスタンスの企業からの求人も含まれており、時短勤務のチャンスが眠っている可能性があります。

2. 企業への推薦と交渉力

キャリアアドバイザーは、あなたのスキルや経験、人柄を深く理解した上で、企業に対して「この方なら、時短勤務でも十分に貢献できます」と、客観的な視点から推薦してくれます。これは、個人で応募するよりもはるかに説得力を持ちます。また、「時短勤務を希望したい」というデリケートな交渉も、あなたに代わってプロの視点で行ってくれるため、精神的な負担が少なく、かつ成功率も高まります。

3. 内部情報の提供

エージェントは、担当企業と日頃から密にコミュニケーションを取っているため、求人票には載っていないリアルな内部情報を持っています。「実際に時短勤務で働いている社員はいるか」「その部署の平均残業時間はどれくらいか」「上司は子育てに理解がある人か」といった、働きやすさを判断する上で非常に重要な情報を教えてもらえることがあります。

4. 転職活動のトータルサポート

応募書類の添削から面接対策、日程調整、年収交渉、円満退社のためのアドバイスまで、転職活動のあらゆるプロセスをサポートしてくれます。忙しい中で転職活動を進めるワーキングマザーにとって、このサポートは非常に心強い存在となるでしょう。

女性の転職に特化したエージェントや、各業界に精通したエージェントなど、様々なタイプがありますので、複数登録してみて、自分に合ったキャリアアドバイザーを見つけることをおすすめします。

企業の採用ホームページで直接探す

もし、あなたが働きたいと強く思う企業や、興味のある業界が明確に決まっているなら、企業の採用ホームページから直接応募する(ダイレクト・リクルーティング)のも有効な手段です。

多くの企業、特に大手企業や先進的な企業は、自社の採用サイトに非常に力を入れています。そこには、転職サイトには掲載しきれない詳細な情報が満載です。

- 働き方や制度の紹介ページ: 「ダイバーシティ」「ワークライフバランス」「福利厚生」といった専門ページを設け、時短勤務制度、フレックスタイム、在宅勤務、企業内保育所といった制度について、具体的な利用実績や社員の声とともに紹介している場合があります。

- 社員インタビュー: 実際に育児と仕事を両立している社員のインタビュー記事が掲載されていることも多く、その企業での働き方を具体的にイメージする上で大変参考になります。

- 熱意が伝わりやすい: 転職サイト経由ではなく、直接応募することで、「数ある企業の中から御社を選んだ」という強い志望動機が伝わりやすくなります。

ただし、この方法は自分で一社一社サイトをチェックする必要があるため、手間と時間がかかります。また、常に希望する職種の募集があるとは限りません。本命の企業群がある場合に、他の方法と並行して行うアプローチとして捉えると良いでしょう。

口コミサイトで企業の働き方を調べる

求人情報や公式サイトは、基本的に企業側が発信する「建前」の情報です。制度の有無はわかっても、その「実態」を知ることは難しい場合があります。そこで役立つのが、OpenWorkや転職会議といった、現役社員や元社員による企業の口コミサイトです。

これらのサイトでは、以下のようなリアルな情報を得られる可能性があります。

- 時短勤務制度の利用しやすさ: 「制度はあるが、利用している人はほとんどいない」「取得する際に上司から嫌な顔をされた」といったネガティブな口コミから、「多くの女性社員が利用しており、周りの理解も厚い」といったポジティブな口コミまで、生の声を確認できます。

- 社内の雰囲気や残業文化: 「子どもの急な発熱で早退する際も、嫌な顔一つせず送り出してくれる」「部署によるが、全体的に残業は少ない」など、実際の労働環境を垣間見ることができます。

- 評価の公平性: 「時短勤務者は評価が上がりにくい風潮がある」など、処遇に関するリアルな情報も得られるかもしれません。

もちろん、口コミはあくまで個人の主観に基づいた情報であり、投稿された時期や個人の状況によって内容は大きく異なります。情報を鵜呑みにせず、複数の口コミを読み比べ、あくまで参考情報の一つとして捉えることが重要です。ポジティブな意見とネガティブな意見の両方に目を通し、総合的に判断する姿勢が求められます。

これらの4つの方法をうまく組み合わせることで、情報の網を広げつつ、その信憑性を見極めることができます。効率的かつ戦略的な求人探しが、時短勤務での転職成功への第一歩です。

時短勤務での転職活動を進める上での注意点

時短勤務での転職活動は、フルタイムでの活動とは異なる、特有の注意点が存在します。特に、希望を伝えるタイミングや、入社後の待遇に関する確認は、その後の働きやすさやキャリアに直結する重要なポイントです。ここでは、後悔しない転職を実現するために、必ず押さえておきたい2つの注意点を詳しく解説します。

時短勤務を希望する旨を伝えるタイミング

「時短勤務を希望していることを、いつ企業に伝えるべきか」は、多くの求職者が悩む最大のポイントです。伝えるタイミングによって、それぞれメリットとデメリットがあり、一概に「このタイミングが絶対」という正解はありません。しかし、それぞれの特徴を理解し、戦略的に判断することが重要です。

| 伝えるタイミング | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 応募時(履歴書など) | ・時短勤務に非協力的な企業を最初から除外でき、ミスマッチを防げる。 ・選考に進んだ場合、企業側は時短勤務を前提として話を進めてくれる。 |

・書類選考の段階で、「フルタイムで働ける人」を優先され、スキルを見る前に不採用になる可能性が最も高い。 |

| 一次面接 | ・まず自分のスキルや経験、人柄をアピールする機会がある。 ・企業の雰囲気や面接官の反応を見ながら、相談ベースで切り出せる。 |

・面接官によっては、「なぜ最初から言わないのか」と不信感を抱く可能性がある。 ・面接の時間を割いた後で、条件が合わないことが判明するリスクがある。 |

| 最終面接・内定後 | ・選考への影響を最小限に抑えられる。 ・企業側も「採用したい」という気持ちが高まっているため、交渉が有利に進む可能性がある。 |

・「後出し」と捉えられ、信頼関係を損なうリスクが最も高い。 ・交渉が決裂した場合、それまでの時間と労力が無駄になる。 |

これらのメリット・デメリットを踏まえた上で、最も推奨されるタイミングは「一次面接の後半、または二次面接の冒頭」です。

その理由は、まず一次面接の前半で、あなたのこれまでの実績やスキル、仕事への熱意を十分にアピールし、面接官に「この人は魅力的だ」「ぜひ採用を検討したい」と思ってもらう時間を作ることができるからです。その上で、逆質問の時間などを利用して、以下のように切り出すのが効果的です。

伝え方の具体例:

「本日は貴重なお時間をいただき、ありがとうございます。お話を伺い、ますます貴社で働きたいという気持ちが強くなりました。一点、働き方についてご相談させていただきたいのですが、現在、育児との両立のため、入社後しばらくの間、貴社の短時間勤務制度を利用させていただくことは可能でしょうか。もちろん、限られた時間の中で最大限の成果を出せるよう、業務の効率化や情報共有は徹底する所存です。長期的に貴社に貢献していきたいと考えております。」

このように、「貢献意欲」と「長期的な視点」をセットにして、謙虚な「相談」という形で切り出すことで、企業側も前向きに検討しやすくなります。応募時に伝えるのはリスクが高すぎ、内定後に伝えるのはマナー違反と受け取られる可能性が高いです。自分の価値を伝えた上で、誠実に交渉のテーブルにつく。このバランス感覚が、時短勤務での転職活動では非常に重要になります。

給与や福利厚生、評価制度を必ず確認する

無事に内定を獲得し、時短勤務の承諾も得られたとしても、安心してはいけません。入社後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、労働条件の中でも特に給与、福利厚生、評価制度については、細部にわたって確認し、納得した上で入社を決定する必要があります。これらの条件は、必ず内定通知書や労働条件通知書といった書面で確認し、不明な点は入社前にクリアにしておきましょう。口約束はトラブルの元です。

1. 給与の計算方法

時短勤務になると、給与はフルタイム勤務時から減額されるのが一般的です。その計算方法を正確に理解しておくことが重要です。

- 基本給: 多くの場合、以下の計算式で算出されます。

(時短後の基本給) = (フルタイム時の基本給) × (1日の実労働時間) ÷ (1日の所定労働時間)

例えば、月給32万円(基本給)で所定労働時間が8時間の人が、6時間勤務になった場合、32万円 × 6時間 ÷ 8時間 = 24万円が基本給の目安となります。 - 賞与(ボーナス): 賞与の算定基礎に、時短勤務による給与減額分がどう影響するかを確認しましょう。算定期間中の基本給に連動するのか、あるいは別途の査定基準があるのか、企業によって異なります。

- 各種手当: 住宅手当や役職手当などが、時短勤務によって減額または不支給となる可能性はないか、確認が必要です。

- 残業代: 時短勤務であっても、所定の勤務時間を超えて働いた場合は残業代が発生します。ただし、その「所定の時間」が、会社の定めるフルタイムの所定労働時間(例:8時間)なのか、個別に設定した時短勤務の時間(例:6時間)なのかによって、割増賃金の計算が変わるため、就業規則を確認しましょう。

2. 福利厚生の適用範囲

社会保険(健康保険、厚生年金保険)の加入は、法律で定められた要件を満たす必要があります。一般的に「1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で働くフルタイム従業員の4分の3以上」であることが基準となります。時短勤務によってこの基準を下回らないか、事前に確認が必須です。雇用保険については、週20時間以上の勤務であれば基本的に加入対象となります。

3. 評価制度の公平性

「時短勤務だから」という理由だけで、不当に低い評価を受けたり、昇進・昇格の機会が与えられなかったりすることがないか、評価制度の運用実態を確認することも重要です。面接やオファー面談の際に、以下のような質問をしてみると良いでしょう。

- 「短時間勤務の方の評価は、どのような基準で行われますか?」

- 「成果や貢献度は、どのように評価に反映されるのでしょうか?」

- 「将来的に、管理職を目指すことは可能でしょうか?」

成果を正当に評価し、キャリアパスが閉ざされない仕組みが整っているかは、長期的に働き続ける上で極めて重要なポイントです。これらの確認を怠らず、すべての条件に納得した上で、新しい一歩を踏み出しましょう。

時短勤務で転職しやすい職種の例

時短勤務という働き方は、どのような職種でも理論上は可能ですが、実際には職種の特性によって、制度の導入しやすさや働きやすさに差があるのが現状です。ここでは、比較的時短勤務との親和性が高く、転職市場でも求人を見つけやすい職種の例をいくつかご紹介します。自分のスキルや経験と照らし合わせながら、キャリアプランの参考にしてみてください。

事務職・バックオフィス系

経理、人事、総務、法務、営業事務といった事務職・バックオフィス系の職種は、時短勤務と非常に相性が良いと言えます。その理由はいくつかあります。

- 業務の計画性: 月次決算や給与計算、定例の報告書作成など、業務のスケジュールがある程度決まっているため、自分でタスクを管理し、時間内に仕事を終える計画を立てやすいのが特徴です。突発的な業務が比較的少なく、定時で退社しやすい傾向にあります。

- 個人の裁量: チームで協力する場面はもちろんありますが、個々の担当業務が明確に分かれていることが多く、自分のペースで仕事を進めやすい部分があります。

- 専門性の高さ: 特に、経理(簿記2級以上)、人事(社会保険労務士資格)、法務(法務実務経験)といった専門性が高いスキルや資格を持っている場合、代替が難しい人材と見なされます。 企業側も「このスキルを持つ人にぜひ来てほしい」と考えるため、時短勤務という条件交渉が有利に進みやすくなります。いわゆる「手に職」がある状態は、働き方の柔軟性を高める上で強力な武器となります。

一般事務であっても、PCスキル(Excelの関数やマクロ、PowerPointでの資料作成能力など)が高いレベルにあれば、業務効率化に貢献できる人材として評価され、時短勤務の希望が通りやすくなるでしょう。

ITエンジニア・Webデザイナー

IT業界は、慢性的な人材不足という背景もあり、多様な働き方に対して非常に寛容な業界の一つです。ITエンジニアやWebデザイナーといった職種は、時短勤務を実現しやすい要素が多くあります。

- 成果物ベースの評価: これらの職種は、「何時間働いたか」よりも「どのようなシステムやデザインを作り上げたか」という成果物(アウトプット)で評価される傾向が強いです。そのため、限られた時間内でも質の高い成果を出すことができれば、フルタイムの従業員と同等かそれ以上の評価を得ることが可能です。

- リモートワークとの親和性: PCとインターネット環境さえあれば、場所を選ばずに仕事ができるため、リモートワーク(在宅勤務)制度を導入している企業が非常に多いです。リモートワークと時短勤務を組み合わせることで、通勤時間を削減し、より柔軟に仕事と育児の時間を調整できます。

- 高い専門性と需要: プログラミング言語のスキルや、UI/UXデザインの知見といった専門性は常に高い需要があります。スキルさえあれば、企業側も働き方の条件を柔軟に提示してでも採用したいと考えるケースが多く、交渉の余地が大きいです。

常に新しい技術を学び続ける意欲は必要ですが、スキルを磨き続けることで、ライフステージの変化に合わせて働き方をコントロールしやすい、魅力的な職種と言えます。

クリエイティブ職

Webライター、編集者、コンテンツマーケター、グラフィックデザイナーといったクリエイティブ系の職種も、時短勤務と相性が良い分野です。

- 裁量労働制やフレックスタイムの導入: クリエイティブな仕事は、必ずしも決まった時間に集中力が高まるわけではないため、出社・退社時間を自由に決められるフレックスタイム制や、実労働時間ではなく成果で評価する裁量労働制を導入している企業が多く見られます。これらの制度は、時短勤務の考え方と非常に近しく、育児中の時間調整に大いに役立ちます。

- 納期管理能力が評価される: クリエイティブ職では、締め切りを守ることが絶対です。そのため、日頃からタスク管理やスケジュール管理能力が求められます。この能力は、まさに時短勤務で成果を出すために必要なスキルと直結しており、「自己管理能力が高く、計画的に仕事を進められる人材」としてアピールしやすいです。

フリーランスとして独立する道も開けているため、一度企業で経験を積み、将来的にさらに自由な働き方を模索したいと考える人にとっても、魅力的な選択肢となるでしょう。

営業職(内勤・ルートセールス)

「営業職」と聞くと、外回りや接待が多く、長時間労働のイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、営業職の中でも特定の分野は、時短勤務と両立しやすい場合があります。

- インサイドセールス(内勤営業): 顧客先を訪問せず、電話やメール、Web会議システムを使って営業活動を行うスタイルです。オフィス内での勤務が基本となるため、労働時間をコントロールしやすく、残業も発生しにくい傾向にあります。近年、多くの企業が導入を進めており、求人数も増加しています。

- ルートセールス: 新規開拓ではなく、既存の顧客を定期的に訪問し、関係を維持・深化させる営業スタイルです。訪問スケジュールを自分で調整しやすく、顧客との信頼関係が構築できていれば、効率的な営業活動が可能です。一度関係を築けば、短い時間でのコミュニケーションでも成果につなげやすくなります。

これらの営業職は、目標達成意欲とコミュニケーション能力が求められますが、飛び込み営業や過度なノルマが課されるケースは比較的少なく、ワークライフバランスを保ちながら営業としてのキャリアを続けたい人にとって、有力な選択肢となるでしょう。

| 職種分類 | 特徴 | 時短勤務との親和性 |

|---|---|---|

| 事務職・バックオフィス系 | 定型業務が多く、スケジュール管理がしやすい。専門性が高いと交渉に有利。 | 高い |

| ITエンジニア・Webデザイナー | 成果物評価が中心。リモートワークと親和性が高く、場所や時間の制約を受けにくい。 | 非常に高い |

| クリエイティブ職 | 成果物評価が中心。納期管理が重要だが、働き方の自由度は高い。 | 高い |

| 営業職(内勤・ルートセールス) | 労働時間の調整が比較的容易。顧客との関係構築が鍵。 | 中~高い |

時短勤務の転職に強いおすすめ転職エージェント・サイト

時短勤務での転職を成功させるためには、情報収集と専門家のサポートが鍵となります。ここでは、時短勤務を希望する求職者に特に評価が高く、実績も豊富な転職エージェントや転職サイトを厳選して紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったサービスを複数活用することをおすすめします。

リクルートエージェント

業界最大手ならではの圧倒的な求人数が魅力

リクルートエージェントは、株式会社リクルートが運営する、国内最大級の転職エージェントサービスです。その最大の強みは、なんといっても業界No.1の求人数にあります。公開求人だけでなく、エージェントしか紹介できない非公開求人も多数保有しており、その中には時短勤務に柔軟な企業の求人も含まれています。

- 求人の網羅性: 全業界・全職種をカバーしているため、どのようなキャリアプランを持つ人でも、選択肢を見つけやすいのが特徴です。求人の母数が多いため、結果的に時短勤務可能な求人に出会える確率も高まります。

- 実績豊富なキャリアアドバイザー: 各業界に精通したキャリアアドバイザーが多数在籍しており、専門的な知見に基づいたアドバイスを受けられます。応募書類の添削や面接対策など、転職活動全般にわたるサポート体制も充実しています。

- 企業への交渉力: 業界最大手としての信頼と実績から、企業側との交渉力にも定評があります。個人では伝えにくい時短勤務の希望なども、プロの視点から的確に企業へ伝え、交渉を代行してくれます。

まずは幅広い選択肢の中から可能性を探りたい、という方に最適なエージェントです。

参照:株式会社リクルート公式サイト

doda

転職サイトとエージェントのハイブリッド型サービス

dodaは、パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービスで、「転職サイト」としての機能と「転職エージェント」としての機能を併せ持っている点が大きな特徴です。

- 2つのサービスを使い分け可能: 自分で求人を探して応募したい時は転職サイトとして、専門家のアドバイスやサポートを受けたい時はエージェントサービスとして、自分のペースや状況に合わせて利用方法を選べます。

- 豊富な求人と特集コンテンツ: dodaも業界トップクラスの求人数を誇ります。また、「女性の転職・求人特集(Woman Career)」など、特定のターゲットに向けた特集ページが充実しており、ワーキングマザー向けの求人や、女性が働きやすい環境の企業を探しやすい工夫がされています。

- キャリアカウンセリングの質: 丁寧なキャリアカウンセリングに定評があり、自分の強みや今後のキャリアプランを明確にする手助けをしてくれます。時短勤務という希望を踏まえた上で、最適なキャリアパスを一緒に考えてくれるでしょう。

自分で主体的に活動しつつ、プロのサポートも受けたいという、バランスの取れた転職活動をしたい方におすすめです。

参照:パーソルキャリア株式会社公式サイト

type女性の転職エージェント

女性のキャリア支援に特化した専門エージェント

type女性の転職エージェントは、株式会社キャリアデザインセンターが運営する、その名の通り「女性の転職」に特化したエージェントサービスです。長年にわたり女性のキャリア支援を行ってきた実績とノウハウが最大の強みです。

- 女性ならではの悩みに寄り添うサポート: キャリアアドバイザーの多くが女性であり、結婚・出産・育児といったライフイベントとキャリアの両立に関する悩みを深く理解しています。時短勤務の希望はもちろん、将来的なキャリアプランについても、同じ女性としての視点から親身に相談に乗ってくれます。

- 年間数千人のカウンセリング実績: 多くの女性の転職を成功に導いてきた実績から、女性が活躍できる企業の情報を豊富に持っています。時短勤務に理解のある企業や、産休・育休からの復帰実績が豊富な企業など、質の高い求人を紹介してもらえる可能性が高いです。

- きめ細やかな面接対策: 企業ごとの面接の傾向を熟知しており、特に時短勤務を希望する場合の受け答えの仕方など、きめ細やかな面接対策で内定獲得を力強くサポートしてくれます。

育児との両立に不安を感じている方や、女性ならではの視点でキャリア相談をしたい方に、特におすすめのエージェントです。

参照:株式会社キャリアデザインセンター公式サイト

マイナビAGENT

20代~30代の若手・中小企業に強み

マイナビAGENTは、株式会社マイナビが運営する転職エージェントで、特に20代から30代の若手層の転職支援に強みを持っています。

- 丁寧で親身なサポート: 「丁寧なサポート」を標榜しており、初めての転職や、久しぶりの転職活動で不安を抱えている人にも、じっくりと時間をかけて向き合ってくれると評判です。キャリアアドバイザーが二人三脚で転職活動を支援してくれます。

- 中小・ベンチャー企業の求人も豊富: 大手企業だけでなく、独自の強みを持つ優良な中小企業や、成長中のベンチャー企業の求人も多数扱っています。こうした企業の中には、柔軟な働き方を導入しているケースも多く、思わぬ優良求人に出会える可能性があります。

- 各業界の専任制: キャリアアドバイザーが業界ごとに専任となっているため、担当する業界の動向や企業文化に詳しく、より的確なマッチングが期待できます。

第二新卒や20代・30代で、これからのキャリアをじっくり考えながら転職活動を進めたい方にフィットするサービスです。

参照:株式会社マイナビ公式サイト

時短勤務での転職に関するよくある質問

時短勤務での転職活動は、疑問や不安がつきものです。ここでは、多くの人が抱えるであろう疑問について、Q&A形式で具体的にお答えします。事前に知識を整理しておくことで、自信を持って活動に臨むことができます。

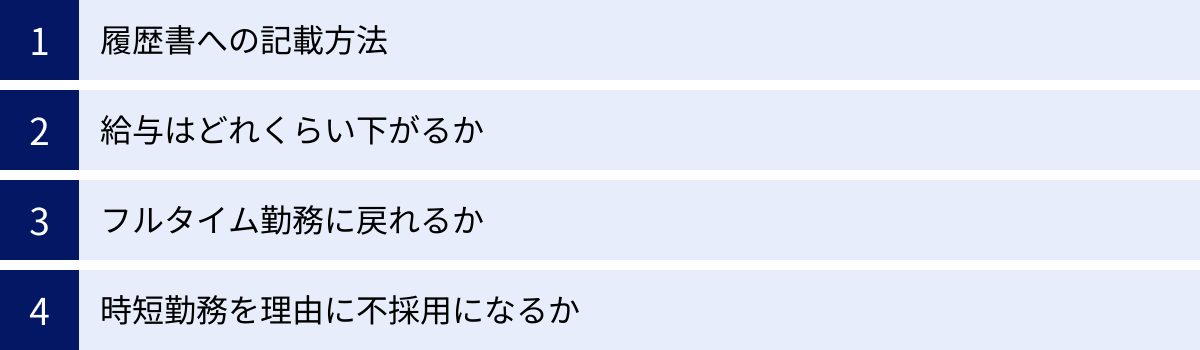

履歴書にはどのように書けばいいですか?

時短勤務の希望を履歴書に記載するかどうかは、戦略的な判断が必要です。前述の通り、応募段階で記載すると書類選考で不利になるリスクがあります。そのため、基本的には一次面接などで直接口頭で伝えることを推奨しますが、どうしても記載したい場合や、求人票に「希望の働き方を記載してください」とある場合は、「本人希望記入欄」に記載します。

その際のポイントは、単に希望時間だけを書くのではなく、働く意欲とセットでポジティブに伝えることです。

良い記載例:

「育児との両立のため、貴社規定の短時間勤務制度の利用を希望いたします(希望勤務時間:9:30~16:30)。限られた時間の中で最大限の成果を出せるよう、業務効率を常に意識し、貴社に貢献していく所存です。」

悪い記載例:

「時短勤務希望。16:30退社必須。」

このように、貢献意欲を添えるだけで、採用担当者が受ける印象は大きく変わります。記載する場合は、あくまで「相談」の姿勢で、前向きな意欲を示すことを心がけましょう。

時短勤務だと給料はどれくらい下がりますか?

給与の減額幅は、企業の給与規定や労働時間によって異なりますが、一般的には労働時間に比例して減額される「ノーワーク・ノーペイの原則」が適用されます。

基本的な計算方法は以下の通りです。

(時短後の給与) = (フルタイム時の給与) × (時短後の実労働時間 ÷ フルタイム時の所定労働時間)

例えば、フルタイム(1日8時間勤務)で月給30万円の人が、時短勤務で1日6時間勤務になった場合、

30万円 × (6時間 / 8時間) = 22.5万円

となり、月給は22.5万円が目安となります。

ただし、これはあくまで基本給部分の計算であり、注意が必要です。賞与や退職金の算定基準がどうなるか、住宅手当や役職手当などの各種手当が支給されるかなど、給与体系の詳細は企業によって大きく異なります。内定後のオファー面談や労働条件通知書で、給与の内訳や賞与の算定方法について、必ず書面で詳細を確認することが重要です。

時短勤務からフルタイム勤務に戻ることはできますか?

はい、基本的には可能です。育児・介護休業法では、短時間勤務制度の利用期間が終了した場合、事業主は労働者を元の勤務時間に戻す義務があります。

また、法律で定められた期間(子どもが3歳になるまで)の途中であっても、子どもの成長や家庭の状況の変化により、従業員がフルタイムへの復帰を申し出た場合、企業はそれに応じて配慮することが望ましいとされています。

多くの企業では、従業員のライフステージの変化に柔軟に対応するため、フルタイムへの復帰制度を設けています。「子どもが小学校に入学するタイミングでフルタイムに戻りたい」といった希望は、ごく一般的なものです。

ただし、復帰のタイミングや手続きは企業によって異なります。入社時に就業規則を確認したり、面接で「将来的にフルタイムへの復帰を希望した場合、どのような手続きになりますか?」と質問したりしておくと、長期的なキャリアプランが立てやすくなり安心です。

時短勤務を理由に不採用になることはありますか?

非常にデリケートな問題ですが、「時短勤務を希望したこと」だけを直接的な理由として不採用にすることは、男女雇用機会均等法に抵触する可能性があり、適切ではありません。

しかし、現実的には、時短勤務という働き方が、その企業が募集しているポジションの「職務要件を満たさない」と判断された結果、不採用となるケースはあり得ます。

例えば、

- 「顧客対応のため、18時以降も電話番が必須なポジション」

- 「海外とのやり取りで、夜間のWeb会議が頻繁にあるポジション」

といった場合、時短勤務では職務の遂行が困難であると判断されるかもしれません。

重要なのは、企業は「時短勤務だから」という理由で落としているのではなく、「このポジションで求められる役割を、提示された勤務時間内で遂行できるか」という観点で見ているということです。

したがって、応募者としては、なぜその職務を時短勤務でも遂行できるのか、具体的な業務の進め方や効率化の工夫を提示し、企業側の懸念を払拭することが求められます。時短勤務という条件そのものではなく、その条件の下でいかに貢献できるかをアピールすることが、内定を勝ち取るための鍵となります。

まとめ:ポイントを押さえて時短勤務での転職を成功させよう

本記事では、時短勤務での転職を成功させるための具体的な方法論について、制度の基本から求人の探し方、成功のコツ、注意点までを網羅的に解説してきました。

時短勤務を希望しながらの転職活動は、求人の少なさや選考における心理的なハードルなど、フルタイムの転職にはない特有の難しさがあることは事実です。しかし、それは決して乗り越えられない壁ではありません。

時短勤務での転職を成功させる最も重要な鍵は、「企業側の懸念を深く理解し、それを上回る価値を提供できることを、具体的な言葉と実績で示すこと」に尽きます。

最後に、この記事で解説した重要なポイントを振り返ります。

- 希望条件の明確化: 「時短勤務」を軸に、譲れない条件と妥協できる条件に優先順位をつけ、転職活動の軸を定める。

- ポジティブな自己開示: 時短勤務の希望を、制約ではなく「長期的に貢献するための戦略」としてポジティブに伝え、働く意欲の高さを示す。

- 圧倒的な価値の提示: 「時間あたりの生産性」を証明する具体的な実績や、代替不可能な専門スキルをアピールし、時短のハンディを補う。

- 具体的な働き方の提案: 入社後の働き方を具体的に提示し、自己管理能力と責任感の高さをアピールして、企業の不安を払拭する。

- 戦略的な企業選び: 時短勤務に理解のある企業の特徴を知り、公式サイトや口コミサイトで情報収集を徹底する。

- 専門家の活用: 転職エージェントを積極的に活用し、非公開求人の紹介や条件交渉の代行など、プロの力を借りて活動を有利に進める。

これらのポイントを一つひとつ着実に実行していくことで、あなたは企業にとって「採用したい人材」となり、道は必ず開けてきます。

働き方が多様化する現代において、時短勤務は特別なことではなくなりつつあります。自信を持って、あなたのキャリアとライフスタイルを両立できる、理想の職場を見つけるための一歩を踏み出しましょう。この記事が、その力強い後押しとなることを心から願っています。