転職は、キャリアアップや労働環境の改善を目指すための重要な手段ですが、誰もが理想通りの結果を得られるわけではありません。「こんなはずじゃなかった」と、転職後に後悔の念を抱くケースは決して少なくないのが現実です。

この記事では、転職で後悔する人の割合やその具体的な理由、そして後悔しやすい人の特徴を徹底的に分析します。その上で、失敗しないための具体的な準備や対策、万が一後悔してしまった場合の対処法まで、網羅的に解説していきます。

転職という人生の大きな決断を成功に導くためには、正しい知識と入念な準備が不可欠です。 この記事が、あなたのキャリアにとって最善の選択をするための一助となれば幸いです。

目次

転職で後悔する人の割合はどのくらい?

「転職して後悔しているのは自分だけだろうか」と不安に感じる方もいるかもしれません。しかし、実際には多くの人が転職後に何らかの後悔やギャップを感じています。まずは、客観的なデータからその実態を見ていきましょう。

転職後に後悔した経験がある人の割合

転職経験者のうち、一体どれくらいの人が「後悔したことがある」と感じているのでしょうか。複数の調査機関がこのテーマについてアンケートを実施しており、その結果は転職を考える上で重要な示唆を与えてくれます。

例えば、ある転職サービス企業が実施した調査では、転職経験者の約6割が、転職後に「失敗した」「後悔した」と感じた経験があると回答しています。 また、別の調査でも、転職に対して「不満がある」「やや不満がある」と回答した人の合計が半数近くにのぼるという結果が出ています。

これらのデータからわかるのは、転職活動が成功し、希望の企業から内定を得たとしても、その後の実務や環境において満足できるとは限らないということです。むしろ、半数以上の人が何らかの形で後悔やミスマッチを経験しているという事実は、転職活動がいかに難しいものであるかを示しています。

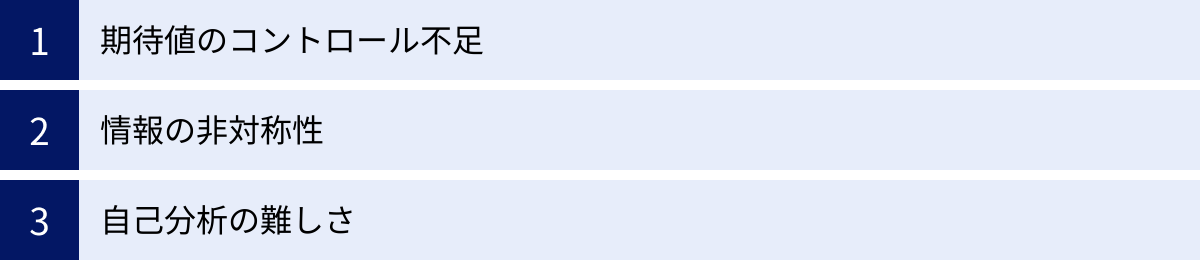

なぜこれほど多くの人が後悔するのでしょうか。その背景には、以下のような要因が考えられます。

- 期待値のコントロール不足: 現職への不満が強いほど、次の職場に対する期待値は無意識に高まります。「転職すればすべてが解決する」という幻想を抱いてしまい、少しの不満でも大きなギャップに感じてしまうのです。

- 情報の非対称性: 転職活動において、求職者が得られる企業情報は限られています。企業側は自社の魅力を最大限にアピールするため、ポジティブな情報を中心に発信します。一方で、求職者は面接や求人票といった断片的な情報から全体像を推測するしかなく、実態との間にズレが生じやすい構造になっています。

- 自己分析の難しさ: 自分が本当に何を求めているのか、どんな環境で能力を発揮できるのかを客観的に把握することは、案外難しいものです。自己分析が不十分なまま転職活動を進めると、自分に合わない企業を選んでしまうリスクが高まります。

転職はゴールではなく、新たなキャリアのスタートです。内定獲得に一喜一憂するだけでなく、入社後も満足して働き続けられるかという長期的な視点を持つことが、後悔を避けるための第一歩と言えるでしょう。

後悔を感じやすい時期は入社後すぐ

では、転職経験者は具体的にいつ頃「後悔」を感じ始めるのでしょうか。多くの調査で、後悔を感じるタイミングとして最も多いのが「入社後1ヶ月〜3ヶ月以内」であることが示されています。

この時期は、新しい環境への適応、いわゆる「オンボーディング」の真っ最中です。期待と不安が入り混じる中で、理想と現実のギャップが最も顕在化しやすいタイミングと言えます。

なぜ入社直後に後悔を感じやすいのか、その心理的な要因を掘り下げてみましょう。

- 現実とのギャップが明確になる: 面接で聞いていた話と実際の業務内容が違う、職場の雰囲気が想像と異なるといったミスマッチは、働き始めてすぐに明らかになります。特に「こんなはずじゃなかった」というネガティブな発見は、心理的なダメージが大きくなります。

- 前職との比較: 新しい環境に慣れないうちは、無意識に前職と比較してしまいがちです。「前職のほうが進めやすかった」「前の会社の人間関係は良かった」など、前職の美化が起こり、現職への不満が増幅されることがあります。これは「隣の芝は青く見える」現象の一種です。

- 人間関係の構築途上: 新しい職場では、まだ信頼できる同僚や相談できる上司がいない状態です。孤独感や疎外感を覚えやすく、些細なことでも大きなストレスに感じてしまうことがあります。特にリモートワークが中心の職場では、コミュニケーションの機会が限られ、この傾向が強まる可能性があります。

- 即戦力としてのプレッシャー: 中途採用の場合、企業は「即戦力」として大きな期待を寄せています。そのプレッシャーを感じる一方で、独自の社内ルールやツールに戸惑い、なかなか成果を出せない焦りが後悔に繋がることもあります。

ただし、入社直後のネガティブな感情が、必ずしも転職の失敗を意味するわけではないことを理解しておく必要があります。環境の変化に伴う一時的なストレス反応である可能性も十分に考えられます。多くの場合、3ヶ月から半年ほど経ち、仕事に慣れ、人間関係が構築されてくると、当初感じていた後悔の念は薄れていきます。

重要なのは、入社直後に感じた違和感に対して感情的に「辞めたい」と判断するのではなく、「なぜそう感じるのか?」とその原因を冷静に分析し、状況を改善するためのアクションを試みることです。

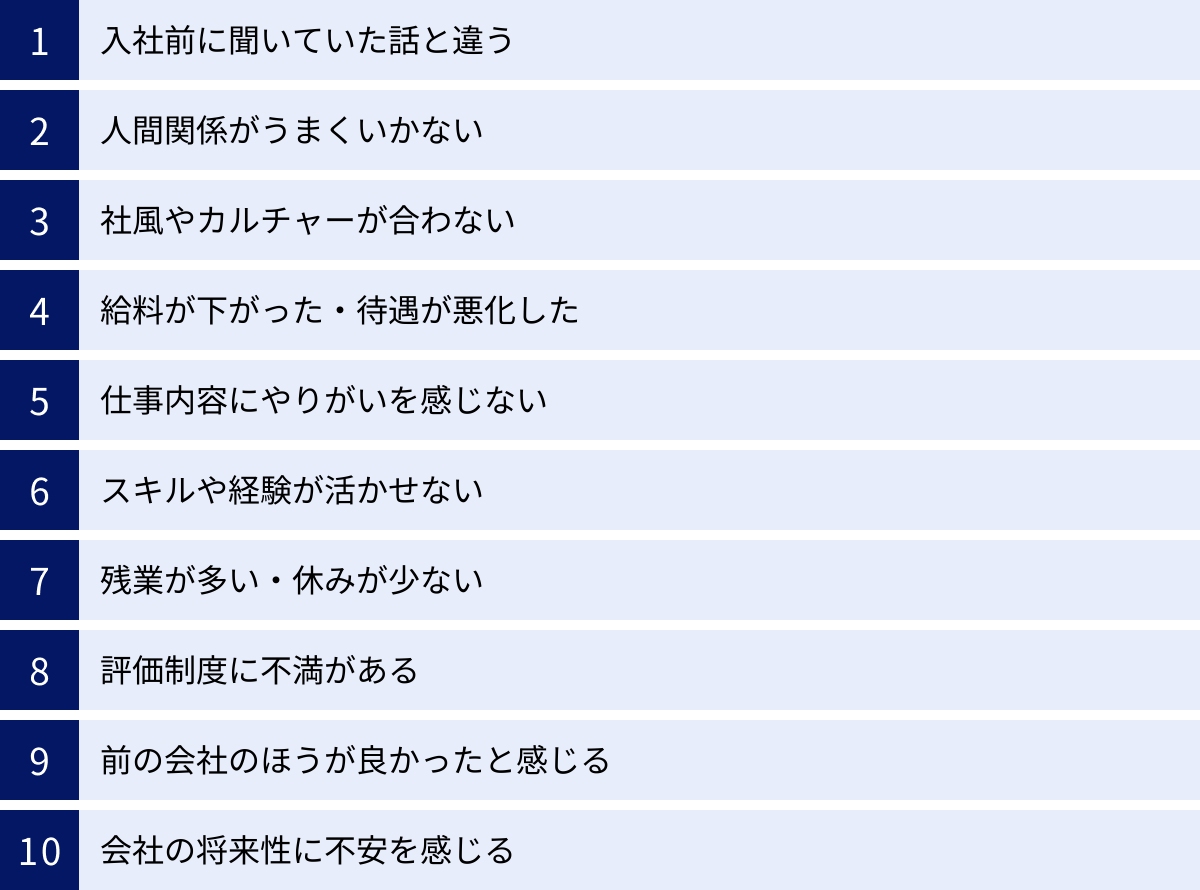

転職で後悔しがちな理由ランキングTOP10

転職後に抱く後悔の念は、人それぞれ異なります。しかし、多くの人が共通して挙げる「後悔の理由」には、いくつかのパターンが存在します。ここでは、各種調査で頻繁に上位に挙がる後悔の理由をランキング形式で詳しく解説していきます。これらの理由を事前に知っておくことで、転職活動中に注意すべきポイントが明確になります。

① 入社前に聞いていた話と違う

転職後悔の理由として、常にトップに挙げられるのが「入社前の情報と実態の相違」、いわゆる「聞いていた話と違う」という問題です。これは、仕事内容から労働条件まで、多岐にわたるミスマッチを含んでいます。

仕事内容のミスマッチ

「より専門性の高い業務に挑戦できると聞いていたのに、実際は雑務ばかりだった」「マネジメント経験を積めるポジションのはずが、プレイヤー業務しか任されない」といった、担当する業務内容に関するギャップは、仕事のやりがいやモチベーションに直結するため、後悔に繋がりやすい典型的なパターンです。

このミスマッチが起こる原因はいくつか考えられます。

- 求人票の誇張表現: 企業が優秀な人材を惹きつけるために、求人票で業務内容を魅力的に見せすぎているケース。

- 面接での説明不足: 面接官が具体的な業務範囲や日々のタスクについて、十分に説明しきれていない場合。

- 組織変更: 内定から入社までの間に、会社の組織変更や方針転換があり、想定されていたポジションがなくなってしまった。

- 求職者側の思い込み: 求職者が自分の希望的観測で仕事内容を解釈してしまい、確認を怠った。

こうしたミスマッチを防ぐためには、面接の場で「入社後、具体的にどのような業務からスタートすることになりますか?」「1日の業務スケジュールはどのような流れですか?」など、具体的な質問を投げかけ、業務内容の解像度を上げておくことが極めて重要です。

労働条件のミスマッチ

給与、勤務時間、休日、福利厚生といった労働条件に関するミスマッチも、生活に直接影響するため、深刻な後悔に繋がります。「残業は月20時間程度と聞いていたが、実際は倍以上の残業が常態化している」「求人票に記載されていた住宅手当が、実際には特定の条件を満たさないと支給されなかった」といったケースです。

特に口頭での説明を鵜呑みにし、書面での確認を怠った場合に発生しやすくなります。内定承諾前には、必ず「労働条件通知書」や「雇用契約書」を隅々まで確認し、少しでも疑問点があれば、入社前に人事担当者に問い合わせてクリアにしておく必要があります。曖昧な点を残したまま入社してしまうと、後で「言った・言わない」の水掛け論になりかねません。

| 確認すべき労働条件のポイント | 具体的な確認事項 |

|---|---|

| 給与関連 | 基本給、固定残業代(時間数と金額)、賞与の支給実績と算定基準、各種手当(通勤、住宅、家族等)の支給条件 |

| 勤務時間・休日 | 始業・終業時刻、休憩時間、平均的な残業時間、休日(年間休日日数、曜日)、有給休暇の取得率 |

| 勤務地・異動 | 入社後の勤務地、将来的な転勤や異動の可能性 |

| 福利厚生 | 社会保険完備、退職金制度の有無と内容、その他独自の福利厚生制度 |

② 人間関係がうまくいかない

職場の人間関係は、仕事の満足度を左右する非常に大きな要素です。上司との相性が悪い、同僚と馴染めない、チームの雰囲気がギスギスしているなど、人間関係の悩みは精神的なストレスに直結します。

この問題の難しい点は、求人票や数回の面接だけでは、職場のリアルな人間関係を完全に見抜くことができない点にあります。面接官は会社の「顔」として丁寧に対応してくれますが、それが現場の社員全員の姿を反映しているとは限りません。

対策としては、面接の際に「配属予定のチームはどのような雰囲気ですか?」「メンバーの年齢構成やバックグラウンドを教えていただけますか?」といった質問をしたり、可能であれば、現場の社員と話す機会(カジュアル面談など)を設けてもらえないか相談してみるのも一つの手です。また、企業の口コミサイトで、人間関係に関する書き込みを参考にすることも有効ですが、あくまで個人の主観的な意見であるため、情報の取捨選択は慎重に行う必要があります。

③ 社風やカルチャーが合わない

社風や企業カルチャーとは、その会社に根付いている独自の価値観や行動様式、雰囲気のことを指します。例えば、「トップダウンで意思決定が早い」「ボトムアップで現場の意見を尊重する」「成果主義で個人プレーを重視する」「チームワークを重んじ協調性を大切にする」など、その在り方は様々です。

この社風が自分の価値観や働き方と合わないと、日々の業務で大きなストレスを感じることになります。例えば、自由な発想で仕事を進めたい人が、規則や慣習に厳しい会社に入ってしまうと、窮屈さを感じてパフォーマンスを発揮できません。

社風のミスマッチは、自己分析と企業研究の双方の不足から生じます。 まずは自分がどのような環境で働きたいのか(自分の価値観)を明確にし、その上で企業の公式サイトの企業理念や代表メッセージ、社員インタビュー、あるいはSNSでの発信内容などから、その会社のカルチャーを読み解く努力が必要です。面接で「御社が大切にしている価値観は何ですか?」「社員の方々はどのような点にやりがいを感じて働いていますか?」と質問することも、カルチャーフィットを見極める上で役立ちます。

④ 給料が下がった・待遇が悪化した

年収アップを目指して転職したはずが、結果的に手取りが減ってしまったというケースも少なくありません。これは、年収の総額だけに注目し、給与体系や福利厚生の全体像を把握していなかった場合に起こりがちです。

例えば、以下のような落とし穴があります。

- 固定残業代(みなし残業代)の罠: 年収に一定時間分の残業代が含まれており、基本給が想定より低かった。

- 賞与(ボーナス)の変動: 前職では安定して支給されていた賞与が、転職先では業績連動で大きく変動し、結果的に年収が下がった。

- 福利厚生の差: 前職には手厚い住宅補助や家族手当があったが、転職先にはなく、可処分所得が減少した。

- 退職金制度の有無: 長期的な視点で見ると、退職金制度がないことで生涯賃金が大きく変わる可能性がある。

転職を決める際には、提示された年収額面だけでなく、月給の内訳(基本給、手当)、賞与の計算方法、そして住宅手当や退職金といった福利厚生まで含めた「トータルパッケージ」で比較検討することが重要です。

⑤ 仕事内容にやりがいを感じない

「もっとやりがいのある仕事がしたい」という動機で転職する人は多いですが、転職後に「今の仕事にやりがいを感じない」という新たな悩みを抱えることもあります。

この原因の多くは、自分にとっての「やりがい」の定義が曖昧なまま転職活動を進めてしまったことにあります。「やりがい」という言葉は非常に抽象的です。それが「顧客からの感謝の言葉」なのか、「難しい課題を解決する達成感」なのか、「自分の裁量で仕事を進められること」なのか、あるいは「社会貢献性の高さ」なのかを、具体的に言語化しておく必要があります。

自己分析を通じて自分の「やりがい」の源泉を突き止め、それが転職先の業務で本当に得られるのかを、面接などを通じて具体的に確認していくプロセスが不可欠です。

⑥ スキルや経験が活かせない

これまでのキャリアで培ってきたスキルや経験を活かし、さらなる成長を求めて転職したにもかかわらず、「自分のスキルが全く通用しない」「期待されていた役割を果たせない」という状況に陥ることもあります。

これは、同じ職種であっても、業界や企業によって求められるスキルセットや仕事の進め方が異なるために起こります。例えば、前職で使っていたツールやシステムが転職先では全く異なったり、独自の社内ルールや商習慣に阻まれて、これまでのやり方が通用しなかったりするケースです。

面接では自分のスキルをアピールすることに集中しがちですが、「私のこの経験は、具体的に御社のどのような業務で活かせるとお考えですか?」と問いかけ、企業側との認識のズレがないかを確認することが重要です。また、入社後は謙虚な姿勢で新しい環境のやり方を学び、自分のスキルをアジャストさせていく柔軟性も求められます。

⑦ 残業が多い・休みが少ない

ワークライフバランスの改善を目的とした転職にもかかわらず、「以前より残業が増えた」「休日出勤が当たり前だった」という後悔は後を絶ちません。

面接で残業時間について質問しても、「繁忙期以外は少ないです」「人によります」といった曖昧な回答しか得られないことも少なくありません。こうした口頭での情報を鵜呑みにせず、複数の情報源から実態を把握しようと努めることが大切です。

- 口コミサイト: 現職社員や退職者による残業時間や有給取得率に関する書き込みを確認する。

- 面接での深掘り質問: 「平均的な残業時間は月何時間くらいですか?」「繁忙期はいつ頃で、その時期の残業時間はどのくらいになりますか?」「チームの皆さんの有給休暇の取得率はいかがですか?」など、具体的に質問する。

- オフィスの様子: 可能であれば、終業時間頃のオフィスの様子を見せてもらうことで、雰囲気を感じ取れる場合がある。

ワークライフバランスは、個人の価値観によって許容範囲が大きく異なります。 自分にとっての理想と、譲れない最低ラインを明確にしておくことが、判断のブレを防ぎます。

⑧ 評価制度に不満がある

「正当に評価してもらえない」という不満は、現職を辞める大きな動機の一つです。しかし、転職先でも新たな評価制度への不満が生まれることがあります。「評価基準が曖昧で、上司のさじ加減で決まる」「成果を出しても給与に反映されない」といったケースです。

評価制度は、社員のモチベーションやキャリアパスに深く関わる重要な仕組みです。転職活動の段階で、その企業がどのような基準で社員を評価し、それが昇給や昇進にどう結びついているのかを理解しておく必要があります。

面接で「御社の評価制度について教えてください。年に何回、どのような基準で評価が行われますか?」「評価結果は、どのように給与や賞与に反映されるのでしょうか?」といった具体的な質問をすることは、決して失礼にはあたりません。むしろ、キャリアに対して真剣であるという意欲を示すことにも繋がります。

⑨ 前の会社のほうが良かったと感じる

転職後に新しい環境の壁にぶつかったとき、ふと「前の会社のほうが良かった」と感じてしまうことがあります。これは、人間関係、仕事の進め方、福利厚生など、様々な側面で起こり得ます。

特に、現職への不満といったネガティブな動機だけで転職してしまった場合に、この感情に陥りやすい傾向があります。新しい職場にも必ず何らかの欠点はあるため、そこに目が行ってしまい、前職の良かった部分ばかりを思い出してしまうのです。

この種の「後悔」は、ある意味で自然な感情の揺れ動きとも言えます。重要なのは、なぜ転職しようと思ったのか、その原点に立ち返ることです。転職によって得られたもの(新しいスキル、将来性など)にも目を向け、短期的な感情に流されずに、長期的な視点で今の環境を評価することが大切です。

⑩ 会社の将来性に不安を感じる

入社してみて初めて、会社の業績が悪化していることや、事業の先行きが不透明であることを知り、将来性に不安を感じるケースです。安定を求めて転職したのに、かえって不安定な状況に陥ってしまったという後悔に繋がります。

このミスマッチは、企業研究の不足が主な原因です。求人活動を活発に行っている企業が、必ずしも経営状態が良好であるとは限りません。

上場企業であれば、IR情報(投資家向け情報)で財務諸表や決算説明資料を確認することで、客観的な経営状況を把握できます。非上場企業の場合は情報の入手が難しくなりますが、業界ニュースをチェックしてその企業が属する市場の動向を調べたり、面接で「今後の事業展開のビジョンについてお聞かせください」といった質問をしたりすることで、将来性を探るヒントを得ることができます。

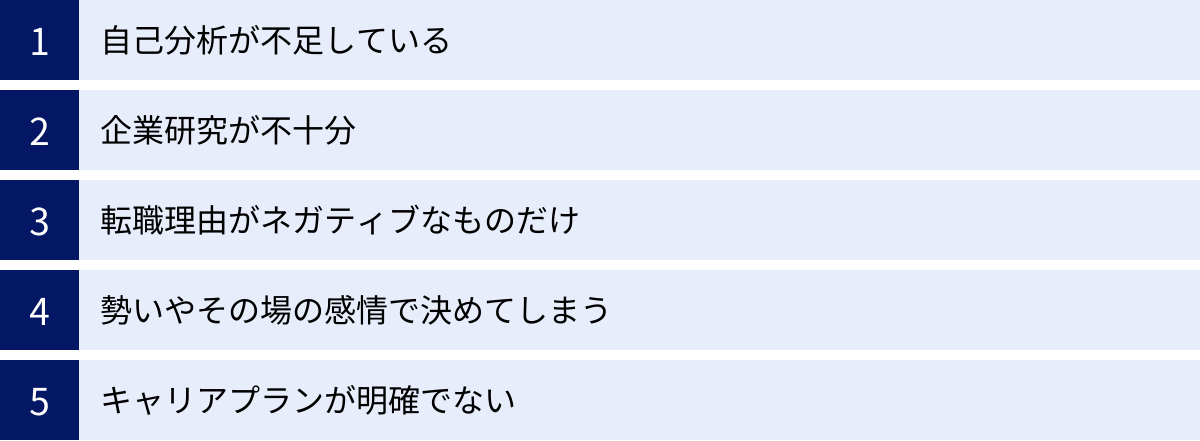

転職で後悔しやすい人の5つの特徴

転職で後悔する理由は様々ですが、実は「後悔しやすい人」にはいくつかの共通した特徴が見られます。自分に当てはまる点がないかを確認し、意識的に行動を変えることで、転職の失敗リスクを大幅に減らすことができます。ここでは、代表的な5つの特徴について、その背景と対策を詳しく解説します。

① 自己分析が不足している

転職で後悔する人に最も共通する特徴が、「自己分析の不足」です。これは、自分のことを分かっているようで、実は深く理解できていない状態を指します。

多くの人は、「今の会社の何が嫌か」という不満(As-Is)は明確に言語化できます。例えば、「給料が安い」「人間関係が悪い」「残業が多い」などです。しかし、「では、転職によって何を実現したいのか」「自分にとって本当に大切なことは何か」という未来の姿(To-Be)や価値観を深く掘り下げられていないケースが非常に多いのです。

自己分析が不足していると、以下のような問題が生じます。

- 判断基準がブレる: 転職活動中に複数の企業から魅力的なオファーを受けると、「給料はA社が良いけど、仕事内容はB社のほうが面白そう…」と、場当たり的な判断に陥りがちです。自分の中に明確な「軸」がないため、目先の条件に振り回され、結果的に自分に合わない選択をしてしまいます。

- 面接で熱意を伝えられない: 「なぜこの会社で働きたいのか」「入社後どのように貢献できるのか」といった質問に対して、自分の言葉で説得力のある回答ができません。企業の理念や事業内容と、自分の強みや価値観を結びつけて語ることができないため、採用担当者に入社意欲が低いと見なされてしまう可能性があります。

- 入社後のギャップに繋がりやすい: 漠然とした「やりがい」や「成長」を求めて転職した結果、「思っていたのと違った」というミスマッチが起こります。自分にとっての「やりがい」とは何か、「成長」とは具体的にどのような状態を指すのかが定義できていないため、理想と現実のズレに苦しむことになります。

後悔しない転職の第一歩は、「敵(企業)を知る」前に「己を知る」ことです。 これまでのキャリアを棚卸しし、成功体験や失敗体験から自分の強み・弱みを洗い出す。そして、仕事を通じて何を得たいのか、どのような働き方をしたいのかという価値観を明確にすることが、全ての土台となります。

② 企業研究が不十分

自己分析と並んで、転職失敗の大きな原因となるのが「企業研究の不十分さ」です。多くの求職者が、企業の公式サイトや求人情報サイトに掲載されている情報だけで判断してしまいがちですが、それらは企業が「見せたい姿」に過ぎません。

企業研究が浅いと、以下のようなリスクが高まります。

- 「聞いていた話と違う」の罠にハマる: 前述の通り、仕事内容、労働条件、社風など、入社後に発覚する様々なギャップは、企業研究の不足が根源にあります。表面的な情報だけでなく、その裏側にある実態を探る努力を怠ると、後悔に直結します。

- 企業のカルチャーを見誤る: 華やかなPRや先進的なオフィスデザインだけで「自由な社風だろう」と判断してしまうと、実際はトップダウンで保守的な文化だった、というミスマッチが起こります。企業が発信するメッセージの裏にある、本当の価値観や行動規範を読み解く視点が重要です。

- 将来性を見抜けず、キャリアが行き詰まる: 目先の仕事内容や給与だけで企業を選び、その企業が属する業界の動向や、会社の財務状況、将来の事業戦略などを調べていないと、入社後に業績が悪化したり、事業が縮小したりして、自身のキャリアも先細りになる危険性があります。

効果的な企業研究とは、多角的な視点から情報を収集し、それらを統合して自分なりの企業像を構築するプロセスです。 公式サイトや求人票だけでなく、IR情報(上場企業の場合)、業界ニュース、新聞記事、そして転職者向けの口コミサイトなど、様々な情報源を駆使して、企業の光と影の両面を理解しようと努める姿勢が求められます。

③ 転職理由がネガティブなものだけ

「今の職場から逃げ出したい」という一心で転職活動を始める人は少なくありません。人間関係のストレス、過酷な労働環境、理不尽な評価など、現職への強い不満が原動力になること自体は自然なことです。

しかし、転職理由が「〇〇が嫌だから」というネガティブな動機“だけ”で完結してしまっている場合、転職は失敗に終わる可能性が高くなります。 なぜなら、「不満からの脱出」がゴールになってしまい、次の職場に過度な期待を抱いてしまうからです。

ネガティブな理由だけで転職する人には、以下のような傾向があります。

- 理想化と幻滅のループ: 「次の職場はきっと素晴らしいはずだ」と、転職先を過度に理想化します。しかし、どんな職場にも必ず長所と短所があります。入社後に少しでも欠点が見えると、「ここもダメだった」「また失敗した」と、すぐに幻滅してしまうのです。

- 根本的な問題が解決されない: 例えば「人間関係」が理由で転職した場合、次の職場でもまた同じような問題に直面する可能性があります。問題の原因が相手だけでなく、自分自身のコミュニケーションスタイルにある可能性を省みない限り、環境を変えても同じことを繰り返しかねません。

- キャリアの一貫性が失われる: 「とにかく辞めたい」という気持ちが先行すると、自分のキャリアプランとは関係なく、手っ取り早く内定が出た企業に飛びついてしまいがちです。その結果、スキルや経験が分断され、長期的なキャリア形成にマイナスの影響を与えることがあります。

重要なのは、ネガティブな転職理由をポジティブな目的に転換することです。「残業が多いのが嫌だ」→「ワークライフバランスを整え、自己投資の時間を確保して専門性を高めたい」。「正当に評価されないのが不満だ」→「成果が明確に給与や昇進に反映される環境で、自分の市場価値を試したい」。このように、「~したい」「~になりたい」という前向きな目標を設定することで、転職は単なる“逃避”ではなく、未来への“投資”に変わります。

④ 勢いやその場の感情で決めてしまう

上司と大喧嘩した、仕事で大きなミスをして気まずい、同僚が転職して羨ましくなった――。こうした一時的な感情の高ぶりや、突発的な出来事をきっかけに、「もう辞める!」と勢いで転職を決意してしまう人がいます。

もちろん、それが長年の不満が爆発した結果である場合もありますが、冷静な判断力を欠いたまま重要な決断を下すことは、極めて危険です。 感情的な勢いで転職活動を始めると、次のような失敗を招きやすくなります。

- 準備不足のまま活動を開始する: 十分な自己分析や企業研究を行う時間も精神的な余裕もないまま、手当たり次第に応募を始めてしまいます。その結果、面接でうまく自己PRができず、不採用が続いたり、焦りから本来の希望とは異なる条件の企業に妥協して入社してしまったりします。

- 短期的な視点で判断してしまう: 「今すぐこの状況から抜け出したい」という思いが強いため、長期的なキャリアプランを考えることなく、目先の安楽や内定の出やすさを優先してしまいます。

- 退職交渉で不利になる: 感情的に退職を切り出すと、会社側との関係が悪化し、円満な退職が難しくなることがあります。引き継ぎがうまくいかなかったり、有給休暇を消化させてもらえなかったりといったトラブルに発展する可能性もあります。

仕事で強いストレスを感じたときは、まず一呼吸置き、冷静になる時間を作ることが大切です。信頼できる友人や家族に話を聞いてもらったり、休暇を取って仕事から離れてみたりするのも良いでしょう。重要なのは、転職という選択肢を、感情的な反応としてではなく、複数の選択肢を比較検討した上での合理的な判断として下すことです。

⑤ キャリアプランが明確でない

「3年後、5年後、10年後、自分はどのようなビジネスパーソンになっていたいか?」この問いに明確に答えられない場合、転職で後悔するリスクが高まります。キャリアプランが不在の転職は、羅針盤を持たずに航海に出るようなものです。

キャリアプランが明確でないと、以下のような問題が生じます。

- 転職の目的が曖昧になる: なぜ今、転職する必要があるのか。今回の転職を、自分のキャリア全体の中でどう位置づけるのかが不明確になります。その結果、単なる「職場移動」に終わってしまい、キャリアアップに繋がりません。

- 場当たり的な企業選び: 目先の年収や役職といった分かりやすい条件に飛びつきがちです。しかし、その仕事が自分の長期的な目標達成に必要なスキルや経験を育むものなのか、という視点が欠けているため、数年後に「このままでいいのだろうか」と再びキャリアに悩むことになります。

- 環境の変化に対応できない: 会社の業績や業界の動向は常に変化します。明確なキャリアプランがあれば、たとえ会社が不安定になっても、「この会社で〇〇のスキルを身につける」という目的意識を持って働き続けたり、プランに沿って次のキャリアステップに進んだりすることができます。しかし、プランがなければ、ただ不安に流されるだけになってしまいます。

キャリアプランは、一度作ったら終わりというものではありません。定期的に見直し、状況の変化に合わせて柔軟に修正していくものです。重要なのは、常に「自分のキャリアの主導権は自分が握る」という意識を持ち、今回の転職がそのプランを実現するための一歩として適切かどうかを自問自答することです。

転職で後悔しないための8つの対策【準備編】

転職の成功は、内定が出た瞬間ではなく、入社後に「この会社に来てよかった」と心から思えるかどうかで決まります。そして、その成否の9割は「準備」にかかっていると言っても過言ではありません。ここでは、後悔しない転職を実現するために、活動開始前に必ず行っておきたい8つの対策を具体的に解説します。

① なぜ転職したいのか目的を明確にする

転職活動を始める前に、まず立ち止まって自問自答すべき最も重要な問いが「なぜ自分は転職したいのか?」です。前述の通り、「今の会社が嫌だから」というネガティブな理由だけでなく、「転職によって何を手に入れたいのか」というポジティブな目的を明確に言語化することが不可欠です。

この目的を具体化するためには、「As-Is(現状の課題)」と「To-Be(理想の状態)」を整理するフレームワークが役立ちます。

| As-Is(現状の課題) | To-Be(理想の状態) |

|---|---|

| 残業が多く、プライベートの時間がない | 定時で帰り、週2回は資格の勉強をしたい |

| ルーティンワークばかりで成長実感がない | 裁量権を持って新しい企画に挑戦したい |

| 年功序列で、成果が評価されない | 成果が給与に直結する評価制度の会社で働きたい |

| 会社の将来性に不安がある | 成長市場で、将来性のあるスキルを身につけたい |

このように、現状の不満を「~したい」という具体的な目標に変換することで、転職活動の軸が定まります。この軸がブレない限り、目先の条件に惑わされることなく、自分にとって本当に価値のある選択ができるようになります。この「転職の目的」は、あなたの転職活動におけるコンパス(方位磁針)となるものです。

② 自己分析で強みと価値観を把握する

転職の目的が明確になったら、次に「自分自身」を深く理解するための自己分析を行います。これは、自分の市場価値を正しく認識し、自分に合った企業を見極めるための土台となります。

自己分析には、主に「スキルの棚卸し」と「価値観の明確化」の2つの側面があります。

- スキルの棚卸し(Can): これまでの業務経験を振り返り、どのようなスキルや知識を身につけてきたのかを具体的に書き出します。営業成績やプロジェクトの成果など、 quantifiable(定量化できる)な実績を盛り込むと、客観的な強みとしてアピールしやすくなります。

- 価値観の明確化(Will): 仕事において、自分が何を大切にしたいのか、何にやりがいを感じるのかを掘り下げます。「給与・待遇」「仕事内容」「人間関係」「会社の安定性」「成長機会」「社会貢献性」など、様々な要素に優先順位をつけ、自分なりの「仕事観」を確立します。

これらの自己分析を通じて、「Will(やりたいこと)」「Can(できること)」「Must(やるべきこと)」の3つの円が重なる領域を探していくことが、理想のキャリアを見つける鍵となります。

③ 将来のキャリアプランを描く

自己分析で見えてきた自分の強みや価値観を基に、より長期的な視点で将来のキャリアプランを描いてみましょう。これは、今回の転職を場当たり的なものではなく、戦略的なキャリアステップとして位置づけるために非常に重要です。

- 短期プラン(1~3年後): 転職先でどのような役割を担い、どんなスキルを習得したいか。

- 中期プラン(3~5年後): どのようなポジション(例:チームリーダー、専門職)に就き、どのような成果を出していたいか。

- 長期プラン(5~10年後): 最終的にどのような専門家、あるいはどのような立場の人物になっていたいか。

もちろん、未来を完全に予測することはできません。しかし、現時点での目標地点(ゴール)を設定することで、そこから逆算して「今、何をすべきか」が明確になります。 このキャリアプランがあることで、企業選びの基準も「目先の条件」から「将来の目標達成に繋がる環境か」という、より本質的なものへと変わっていきます。

④ 企業研究を徹底的に行う

自分の軸が定まったら、次はいよいよ外部の「企業」に目を向けます。企業研究は、後悔の最大の原因である「ミスマッチ」を防ぐための最重要プロセスです。

企業の公式情報だけでなく口コミも確認する

情報収集は、一つのソースを鵜呑みにせず、多角的に行うのが鉄則です。

- 一次情報(企業発信): 企業の公式サイト、採用ページ、IR情報、公式SNSなど。企業の公式なビジョンや事業内容、求める人物像を理解するための基本となります。

- 二次情報(第三者発信): 業界ニュース、新聞記事、調査レポートなど。客観的な視点から、その企業や業界の立ち位置、将来性を把握します。

- 三次情報(個人発信): 転職者向け口コミサイト(OpenWork、転職会議など)、社員の個人SNSなど。現場のリアルな声を知る上で参考になりますが、あくまで個人の主観であり、情報の偏りや信憑性には注意が必要です。ネガティブな情報だけでなく、ポジティブな情報もバランス良く見て、総合的に判断することが大切です。

これらの情報をパズルのように組み合わせ、自分なりの「企業像」を立体的に構築していくイメージを持つと良いでしょう。

面接で逆質問を活用する

面接は、自分をアピールする場であると同時に、企業を「面接」する絶好の機会でもあります。特に、面接の最後に設けられる「何か質問はありますか?」という逆質問の時間は、リアルな情報を引き出すための重要なチャンスです。

事前に調べた情報で分からなかったことや、懸念に感じている点を、遠慮せずに質問しましょう。良い逆質問は、入社意欲の高さを示すことにも繋がります。

【逆質問の例】

- 仕事内容について: 「配属が予定されているチームの、1日の典型的なスケジュールを教えていただけますか?」

- 社風・文化について: 「社員の方々が、どのような時に『この会社で働いていて良かった』と感じるか、具体的なエピソードがあればお聞きしたいです。」

- 評価制度について: 「御社の評価制度において、成果(結果)とプロセス(過程)は、それぞれどのくらいの割合で重視されていますか?」

- キャリアパスについて: 「私と同じような経歴で中途入社された方は、その後どのようなキャリアを歩んでいらっしゃいますか?」

⑤ 譲れない条件と妥協点を決めておく

「給与も高くて、仕事も面白くて、人間関係も良くて、残業もなくて…」という、100%理想通りの完璧な転職先は、残念ながら存在しません。転職は、ある種のトレードオフ(何かを得るために何かを諦めること)です。

そこで重要になるのが、自分の中での「譲れない条件(Must)」と「できれば叶えたいが、妥協も可能な条件(Want)」を明確に切り分けておくことです。

例えば、「年収500万円以上は絶対に譲れない(Must)」が、「勤務地は都心であれば嬉しいが、郊外でも可(Want)」といった形です。この優先順位をあらかじめ決めておくことで、内定が出た際に冷静な判断ができます。優先順位が曖昧なままだと、内定先の企業の雰囲気に流されたり、人事担当者の口車に乗せられたりして、後で後悔する決断を下しかねません。

⑥ 在職中に転職活動を進める

経済的な不安や精神的な焦りを避けるためにも、可能な限り、現職を続けながら転職活動を進めることを強く推奨します。

退職してから活動を始めると、「早く次の仕事を見つけなければ」という焦りから、本来の希望とは異なる条件の企業に妥協してしまうリスクが高まります。また、収入が途絶えることで、金銭的なプレッシャーも大きくなります。

もちろん、在職中の転職活動は、仕事と並行して書類作成や面接の時間を作る必要があり、体力的にも精神的にも大変です。しかし、「いつでも現職に戻れる」という安心感が、心に余裕を生み、結果としてより良い判断に繋がります。 スケジュール管理を徹底し、有給休暇をうまく活用するなど、工夫して時間を捻出しましょう。

⑦ 複数の企業から内定をもらって比較検討する

転職活動において、1社だけから内定をもらって即決するのは避けるべきです。選択肢が一つしかないと、その企業を客観的に評価することが難しくなり、「この機会を逃したら次はないかもしれない」という焦りから、冷静な判断ができなくなるからです。

理想は、複数の企業から内定を獲得し、それらをテーブルの上に並べてじっくり比較検討することです。

| 比較検討のポイント | A社 | B社 | C社 |

|---|---|---|---|

| 転職の目的との合致度 | ◎ | 〇 | △ |

| 年収・待遇 | 550万円 | 600万円 | 580万円 |

| 仕事内容・やりがい | ◎ | 〇 | 〇 |

| 社風・人間関係(予測) | 〇 | △ | ◎ |

| 将来性・キャリアパス | 〇 | ◎ | 〇 |

複数の選択肢を持つことで、それぞれの企業の長所・短所が浮き彫りになり、自分にとってのベストな選択が見えてきます。また、他社の内定があることは、年収などの条件交渉において有利に働くこともあります。

⑧ 信頼できる転職エージェントに相談する

一人で転職活動を進めることに不安を感じる場合は、転職エージェントを活用するのも非常に有効な手段です。信頼できる転職エージェントは、あなたの強力なパートナーとなってくれます。

【転職エージェント活用のメリット】

- 非公開求人の紹介: 市場には出回っていない、優良企業の非公開求人を紹介してもらえる可能性がある。

- 客観的なキャリア相談: プロの視点から、あなたのキャリアプランや自己分析について客観的なアドバイスをもらえる。

- 選考対策: 企業ごとの面接の傾向などを教えてもらえ、効果的な対策ができる。

- 条件交渉の代行: 自分では言いにくい年収や待遇面の交渉を代行してくれる。

ただし、エージェントにも様々なタイプがあり、担当者との相性も重要です。一人の担当者の意見を鵜呑みにするのではなく、複数のエージェントに登録し、自分に合った信頼できるパートナーを見つけることをお勧めします。最終的な決断を下すのは自分自身であるという意識を忘れずに、エージェントをうまく活用しましょう。

もし転職を後悔してしまった場合の対処法

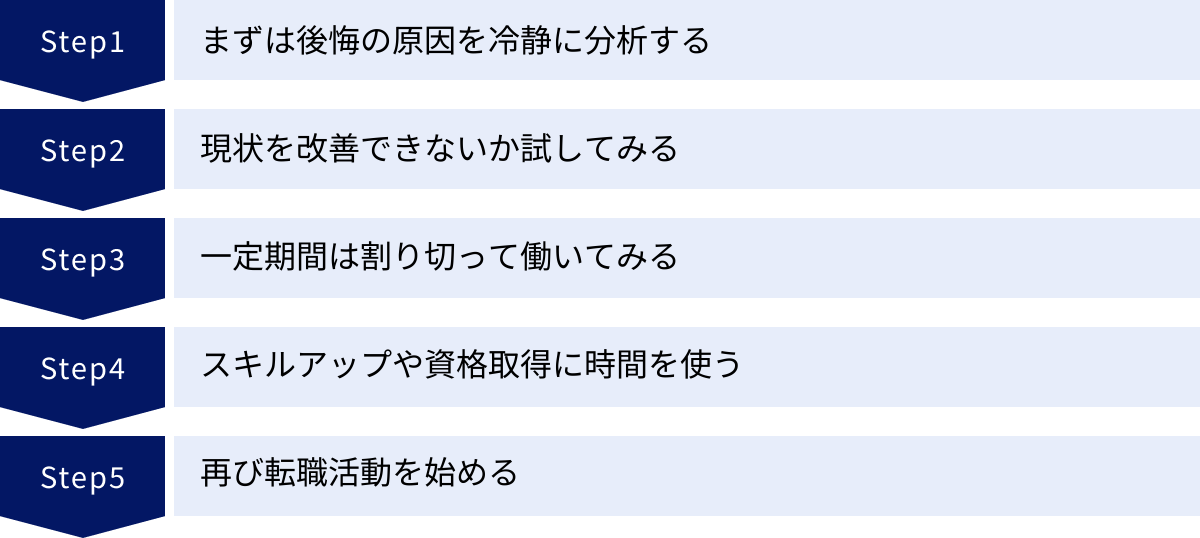

入念に準備をしても、転職後に「失敗したかもしれない」と感じてしまうことはあり得ます。そんな時、パニックに陥ってすぐに「再転職」を考えるのは得策ではありません。まずは冷静に状況を受け止め、次の一手を考えることが重要です。ここでは、転職を後悔してしまった場合の具体的な対処法をステップごとに解説します。

まずは後悔の原因を冷静に分析する

感情的に「辞めたい」と考える前に、なぜ自分が「後悔している」と感じるのか、その原因を客観的に分析することから始めましょう。ノートやPCに、不満に感じていることを具体的に書き出してみてください。

- 仕事内容: 思っていた業務と違う、スキルが活かせない、やりがいを感じない

- 労働条件: 残業が多い、給料が思ったより低い、休日が少ない

- 人間関係: 上司と合わない、同僚に馴染めない、ハラスメントがある

- 社風・文化: 会社の価値観が合わない、意思決定が遅い、評価制度に不満

- その他: 会社の将来性が不安、通勤時間が長い

次に、書き出した原因を「自分の努力や工夫で変えられること」と「自分ではどうにもならないこと」に仕分けします。例えば、「仕事の進め方が非効率」は自分の工夫で改善できる可能性がありますが、「会社の経営方針」を一人で変えるのは困難です。この切り分けによって、今自分が取るべき行動が見えてきます。

現状を改善できないか試してみる

原因を分析した結果、「自分の努力で変えられること」が見つかったなら、すぐに諦めるのではなく、現状を改善するためのアクションを起こしてみましょう。

上司や人事に相談する

一人で抱え込まず、信頼できる上司や人事担当者に相談することも有効な手段です。この時、単に不満をぶつけるのではなく、「〇〇という点で困っており、パフォーマンスを上げるためにどうすれば良いか相談したい」という前向きな姿勢で話すことがポイントです。

例えば、「任されている業務が自分のスキルと合っていないと感じるのですが、今後〇〇のような業務に挑戦する機会はありますか?」といった形で相談すれば、相手もあなたのキャリアを真剣に考えてくれるかもしれません。具体的な状況を伝えることで、業務内容の調整やサポート体制の強化など、解決策が見つかる可能性があります。

仕事の進め方を変えてみる

「仕事のやりがいを感じない」「成果が出ない」といった悩みは、自分自身の仕事への取り組み方を変えることで解決できる場合があります。

- コミュニケーションを増やす: 分からないことは積極的に質問し、自分の意見も発信する。

- タスク管理を見直す: 効率的な進め方を模索し、小さな成功体験を積み重ねる。

- 目標を細分化する: 大きな目標を小さなステップに分け、達成感を得やすくする。

新しい環境では、これまでのやり方が通用しないことも多々あります。プライドは一旦脇に置き、新しい組織のやり方を謙虚に学び、その中で自分なりの付加価値を発揮する方法を探ってみましょう。

異動や部署変更を願い出る

人間関係や特定の業務内容が後悔の根本原因である場合、社内での部署異動が解決策になることがあります。会社によっては、定期的に社内公募制度や異動希望のヒアリングを行っている場合があります。

すぐに実現するとは限りませんが、キャリアプランについて上司と面談する際などに、「将来的には〇〇のような部署で経験を積みたい」という希望を伝えておくことで、チャンスが巡ってくるかもしれません。会社を辞める前に、社内に他の選択肢がないかを探ることは重要です。

一定期間は割り切って働いてみる

入社直後の後悔は、新しい環境への不慣れからくる一時的なストレスである可能性も高いです。多くの場合、3ヶ月、半年と時間が経つにつれて仕事に慣れ、人間関係も構築され、当初の違和感は薄れていきます。

また、短期離職(特に入社1年未満での退職)は、次の転職活動において「忍耐力がない」「すぐに辞める人」というネガティブな印象を与え、不利に働く可能性が高いという現実も理解しておく必要があります。

よほど心身の健康を害するような劣悪な環境でない限り、「まずは1年間、この会社で〇〇のスキルを盗むことに集中しよう」というように、目的意識を持って割り切って働くという選択も一つの賢明な判断です。その期間に得た経験やスキルは、決して無駄にはなりません。

スキルアップや資格取得に時間を使う

現状の仕事に満足できなくても、その状況を嘆くだけでは何も変わりません。むしろ、その時間を「次のキャリアに向けた準備期間」と捉え、自身の市場価値を高めるための自己投資に使いましょう。

- 業務に関連する資格の勉強を始める

- プログラミングや語学などのポータブルスキルを学ぶ

- 社外のセミナーや勉強会に参加し、人脈を広げる

こうした前向きな行動は、不満な現状から意識をそらし、モチベーションを維持するのに役立ちます。そして、将来的に再転職を決意した際に、より良い条件で活動を進めるための強力な武器となります。

再び転職活動を始める

上記の対処法を試みても、状況が全く改善されない、あるいは心身の健康に影響が出ているような場合は、再び転職活動を始めることを検討すべきです。

ただし、その際は今回の転職の失敗を徹底的に分析し、二度と同じ過ちを繰り返さないという強い決意が必要です。

- なぜミスマッチが起きたのか?(自己分析不足? 企業研究不足?)

- 次の転職では何を最優先するのか?(譲れない条件の再設定)

- どのような情報収集や確認を行えば、同じ失敗を防げるか?

短期離職という経歴は、面接で必ず理由を問われます。その際に、他責にするのではなく、「今回の経験から〇〇を学びました。その学びを活かし、次は御社で〇〇という形で貢献したいと考えています」と、失敗を糧にした前向きな姿勢を伝えられるように準備しておくことが極めて重要です。

後悔しない転職のために知っておきたいこと

これまでの内容に加え、転職を成功に導くための補足的な知識や心構えについて解説します。これらの視点を持つことで、より納得感のあるキャリア選択ができるようになるでしょう。

転職に成功したと感じる人の特徴

後悔しやすい人の特徴と対比する形で、転職に「成功した」と感じる人たちの共通点を見てみましょう。彼らの行動や考え方を参考にすることで、目指すべき姿がより明確になります。

| 転職に成功した人の特徴 | 具体的な行動・思考 |

|---|---|

| ① 目的が明確でポジティブ | 「~が嫌だから」ではなく、「~を実現するため」という前向きな目的を持っている。今回の転職がキャリアプランの一部として明確に位置づけられている。 |

| ② 徹底した自己分析 | 自分の強み・弱み、価値観(何を大切にするか)を客観的に把握しており、判断の「軸」がブレない。 |

| ③ 多角的な企業研究 | 公式情報だけでなく、口コミやニュースなど複数の情報源から企業のリアルな姿を把握しようと努めている。逆質問なども活用し、情報収集に貪欲。 |

| ④ 完璧を求めない | 100%理想通りの会社はないと理解しており、「譲れない条件」と「妥協点」を明確にしている。トレードオフを意識した現実的な判断ができる。 |

| ⑤ 主体性と行動力 | 転職エージェントや他人の意見を参考にしつつも、最後は自分の意思で決断する。入社後も受け身ではなく、自ら環境に働きかける姿勢がある。 |

転職の成功とは、単に有名企業や高年収の会社に入ることではありません。 自分自身の価値観やキャリアプランに合致した環境で、いきいきと働き、成長を実感できることこそが、真の成功と言えるでしょう。

短期離職を避けるための判断基準

「入社してすぐに辞めたい」と感じたとき、本当に辞めるべきか、それとも踏みとどまるべきか、その判断は非常に難しいものです。短期離職はキャリアに傷がつくリスクがあるため、慎重な判断が求められます。

しかし、以下のようなケースでは、自分のキャリアや心身を守るために、短期離職もやむを得ない、むしろ早期に決断すべきと考えられます。

- 心身の健康に危険が及んでいる場合: 過度の長時間労働やパワハラ、セクハラなどにより、不眠や食欲不振、うつ症状などが出ている場合は、何よりも自分の健康を最優先すべきです。

- 明らかな違法行為がある場合: 給与の未払いや、法律を無視した労働環境など、コンプライアンス意識が著しく低い企業に留まり続けるメリットはありません。

- 入社前に提示された条件と著しく異なる場合: 仕事内容や給与、勤務地などが、雇用契約書の内容と明らかに違う場合は、企業側に契約不履行の責任があります。まずは人事などに確認し、改善が見られない場合は退職を検討すべきです。

これらのケースに当てはまらない、例えば「社風が合わない」「仕事が思ったより地味」といった理由の場合は、前述の通り、まずは一定期間働いてみて、状況改善の努力をすることをお勧めします。感情的な判断ではなく、客観的な事実に基づいて、自身の将来にとって最善の選択は何かを冷静に考えましょう。

入社後のギャップを乗り越える心構え

どれだけ入念に準備をしても、転職に何らかのギャップはつきものです。文化も人も違う新しい環境に飛び込むのですから、それはある意味で当然のことです。重要なのは、ギャップに直面したときに、それをどう乗り越えるかという心構えです。

- 完璧主義を捨てる: 「新しい職場は完璧なはずだ」という期待は捨てましょう。「良いところもあれば、悪いところもある」という現実的な視点を持つことで、小さな不満に一喜一憂しなくなります。

- 自分から動くことを意識する: 中途採用者に、手取り足取り教えてくれる環境は稀です。分からないことは自分から質問し、会議でも積極的に発言し、ランチに誘うなど、自ら周囲に溶け込んでいく努力が求められます。受け身の姿勢では、孤立を深めるだけです。

- まずは3ヶ月を目標にする: 最初から長期的な目標を考えると気が遠くなるかもしれません。まずは「3ヶ月間、とにかく新しい環境に慣れることだけに集中する」といった短期的な目標を設定し、一つずつクリアしていくことで、徐々に自信がついてきます。

- 前職と比較しない: 「前職ではこうだった」という思考は、新しい環境への適応を妨げます。過去は過去として割り切り、「ここではどうなっているのか?」という新鮮な目で物事を捉えるように心がけましょう。

入社後のギャップは、成長の機会でもあります。 これまでとは違う価値観や仕事の進め方に触れることで、自分の視野が広がり、対応力も養われます。困難な時期を乗り越えた先には、よりたくましくなった自分がいるはずです。

まとめ:十分な準備で後悔しない転職を実現しよう

本記事では、転職で後悔する人の割合や理由、後悔しやすい人の特徴から、失敗を避けるための具体的な対策、そして万が一後悔してしまった場合の対処法まで、幅広く解説してきました。

改めて重要なポイントを振り返ります。

- 転職経験者の半数以上が、何らかの後悔やミスマッチを経験している。

- 後悔の主な理由は「聞いていた話と違う」「人間関係」「社風のミスマッチ」など、情報収集や自己分析の不足に起因するものが多い。

- 後悔しやすい人には「自己分析不足」「企業研究不足」「ネガティブな転職理由」「感情的な決断」「キャリアプランの欠如」といった共通の特徴がある。

これらの事実から導き出される結論は、転職で後悔しないためには、何よりも「徹底した準備」が不可欠であるということです。転職は、人生を左右する大きな決断です。その場の勢いや曖昧な憧れで決断するのではなく、以下のプロセスを丁寧に行うことが、成功への王道です。

- 目的の明確化: なぜ転職するのか、ポジティブな目的を定める。

- 自己分析: 自分の強みと価値観を深く理解し、判断の軸を作る。

- キャリアプランの設計: 長期的な視点で、今回の転職を位置づける。

- 徹底した企業研究: 多角的な情報収集で、企業のリアルな姿を掴む。

もし、すでに入社して後悔の念に苛まれているとしても、悲観する必要はありません。冷静に原因を分析し、現状を改善する努力を試みましょう。その経験は、あなたのキャリアをより豊かにするための貴重な学びとなります。

転職は、あなたの可能性を広げるための素晴らしい機会です。十分な準備と正しい知識を武器に、後悔のない、納得のいくキャリアチェンジを実現してください。