転職は、キャリアにおける大きな転機です。しかし、いざ転職しようと思っても「何から手をつければいいのか分からない」「準備にはどれくらいの期間がかかるのだろう」といった不安や疑問を抱く方は少なくありません。準備を怠ったまま転職活動を始めてしまうと、理想のキャリアから遠ざかってしまったり、納得のいかない結果に終わってしまったりする可能性があります。

成功する転職と失敗する転職の差は、事前の準備をどれだけ丁寧に行ったかで決まるといっても過言ではありません。自分自身のキャリアと真剣に向き合い、計画的に準備を進めることが、後悔のない選択をするための鍵となります。

この記事では、転職を考え始めたすべての方に向けて、失敗しないための転職準備の進め方を網羅的に解説します。転職活動の全体像から、具体的な8つのステップ、必要な期間の目安、在職中と退職後の活動の違い、そして活用すべきサービスまで、あなたの転職活動を成功に導くための知識を詳しくご紹介します。

この記事を読み終える頃には、転職準備に関する漠然とした不安が解消され、「今、自分が何をすべきか」が明確になっているはずです。あなたの新しいキャリアへの第一歩を、この記事と共にはじめましょう。

目次

転職準備でやることの全体像と流れ

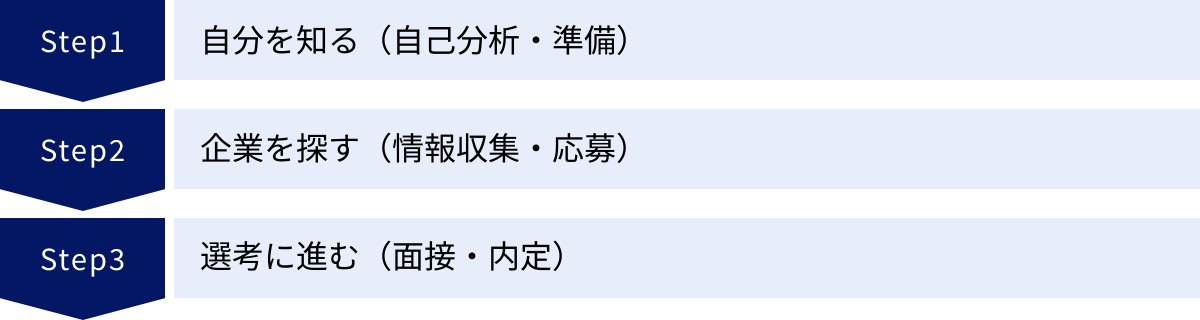

転職活動を成功させるためには、まず全体像を把握し、自分が今どの段階にいるのかを理解することが重要です。闇雲に求人を探し始めるのではなく、しっかりとしたロードマップを描くことで、効率的かつ戦略的に活動を進められます。転職活動は、大きく分けて3つのフェーズで構成されています。それぞれのフェーズで何をすべきかを理解し、着実にステップを踏んでいきましょう。

転職活動は大きく3つのフェーズで進める

転職活動は、一直線に進むものではなく、いくつかの段階を経て進んでいきます。このプロセスを理解することで、次のアクションが明確になり、精神的な余裕も生まれます。ここでは、転職活動を「自分を知る(自己分析・準備)」「企業を探す(情報収集・応募)」「選考に進む(面接・内定)」という3つのフェーズに分けて解説します。

フェーズ1:自分を知る(自己分析・準備)

転職活動の出発点であり、最も重要なフェーズが「自分を知る」ことです。この段階を疎かにすると、転職の軸がぶれてしまい、入社後のミスマッチを引き起こす原因となります。家を建てる際に土台作りが重要なように、キャリアプランを築く上での土台となるのが、この自己分析と準備のフェーズです。

具体的には、以下の3つの活動が含まれます。

- 転職理由と目的の明確化: なぜ転職したいのか、転職によって何を実現したいのかを深く掘り下げます。現状の不満を挙げるだけでなく、「どのような環境で、何を成し遂げたいのか」というポジティブな目標に転換することが重要です。これが明確であれば、面接での受け答えに一貫性が生まれ、説得力が増します。

- 自己分析: 自分の強み・弱み、得意なこと・苦手なこと、価値観などを客観的に把握します。過去の経験を振り返り、どのような時にやりがいを感じ、どのような状況で成果を出してきたかを分析します。これにより、自分に合った仕事や職場環境が見えてきます。

- キャリアの棚卸し: これまでの職務経歴を時系列で整理し、具体的な業務内容、役割、そして quantifiable(数値化可能)な実績を洗い出します。これは後の職務経歴書作成の基礎となるだけでなく、自分の市場価値を正確に把握するためにも不可欠な作業です。

このフェーズは、自分自身と向き合う地道な作業ですが、ここでの深い内省が、後のフェーズをスムーズに進めるための羅針盤となります。

フェーズ2:企業を探す(情報収集・応募)

フェーズ1で固まった「転職の軸」をもとに、いよいよ具体的な企業探しと応募活動を開始します。このフェーズでは、いかに質の高い情報を効率的に収集し、自分を的確にアピールできるかが鍵となります。

主な活動は以下の通りです。

- 業界・企業研究: 自分の興味やキャリアプランに合致する業界の動向(市場規模、成長性、将来性など)を調査します。その上で、個別の企業について、事業内容、企業文化、働き方、財務状況などを詳しく調べます。企業の公式サイトやプレスリリース、業界ニュース、口コミサイトなど、多角的な情報源を活用しましょう。

- 求人情報の収集: 転職サイト、転職エージェント、企業の採用ページ、SNSなど、様々なチャネルを使って求人情報を収集します。フェーズ1で定めた「転職の軸」に合致する求人をリストアップしていきます。

- 応募書類の作成: 履歴書と職務経歴書を作成します。特に職務経歴書は、あなたのスキルや実績をアピールするための最重要ツールです。キャリアの棚卸しで整理した内容を基に、応募する企業が求める人物像に合わせて内容を最適化することが、書類選考を突破する確率を高めます。テンプレートをそのまま使うのではなく、自分の言葉で、熱意と強みが伝わるように工夫しましょう。

このフェーズでは、多くの情報に触れることになります。情報に振り回されず、常に「転職の軸」に立ち返りながら、冷静に判断することが求められます。

フェーズ3:選考に進む(面接・内定)

書類選考を通過すると、いよいよ採用担当者や現場の責任者と直接対話する選考フェーズへと進みます。ここでの目的は、企業に「この人と一緒に働きたい」と思わせること、そして自分自身も「この会社で働きたい」と確信することです。

この最終フェーズには、以下の活動が含まれます。

- 面接対策: 応募書類の内容を基に、よく聞かれる質問(志望動機、自己PR、強み・弱み、転職理由など)への回答を準備します。声に出して話す練習や、可能であれば転職エージェントなどを活用した模擬面接を行うと効果的です。また、企業への理解度と入社意欲を示す「逆質問」の準備も欠かせません。

- 面接の実施: 一次、二次、最終と複数回の面接が行われるのが一般的です。各面接で評価されるポイントは異なるため、面接官の役職や質問の意図を汲み取りながら、的確なコミュニケーションを心がけます。オンライン面接の場合は、通信環境や背景、カメラ映りなどにも配慮が必要です。

- 内定・条件交渉: 内定が出たら、提示された労働条件(給与、役職、勤務地、業務内容など)を慎重に確認します。疑問点や交渉したい点があれば、オファー面談などの機会を通じて誠実に伝えましょう。

- 退職準備: 内定を承諾し、入社日が決まったら、現職の退職手続きを進めます。法律上は退職の2週間前までに申し出れば良いとされていますが、会社の就業規則を確認し、後任への引き継ぎ期間を考慮して、1~2カ月前には直属の上司に退職の意向を伝えるのが円満退職の秘訣です。

これら3つのフェーズは、それぞれが密接に関連しています。転職活動は、自分を深く理解することから始まり、その理解に基づいて行動し、最終的に企業との合意形成に至る一連のプロセスです。各フェーズの目的を意識し、着実に進めていくことが、納得のいく転職を実現するための確実な道筋となるでしょう。

転職準備の進め方|失敗しないための8ステップ

転職活動の全体像を掴んだら、次はいよいよ具体的な行動計画を立てていきます。ここでは、転職準備を成功に導くための8つのステップを、より実践的な視点から詳しく解説します。各ステップを丁寧に進めることで、転職の成功確率を格段に高めることができます。

① 転職理由と目的を明確にする

転職活動の第一歩であり、すべての土台となるのが「転職理由と目的の明確化」です。面接で必ず問われる質問であることはもちろん、自分自身が活動の途中で道に迷わないための指針となります。

多くの人が転職を考えるきっかけは、「給与が低い」「人間関係が悪い」「残業が多い」といった現状への不満です。しかし、不満をそのまま転職理由にすると、ネガティブな印象を与え、思考も後ろ向きになりがちです。重要なのは、その不満の裏にある「本当の願い」を掘り起こし、ポジティブな「目的」へと転換することです。

例えば、

- 「給与が低い」→「正当な評価制度のもとで、自分の成果に見合った報酬を得たい」

- 「人間関係が悪い」→「チームで協力し、互いを尊重し合える文化のなかで働きたい」

- 「残業が多い」→「業務効率を重視する環境で、プライベートの時間も大切にしながらキャリアを築きたい」

このように変換することで、転職は「逃げ」ではなく「目標達成のための前向きな選択」となります。この作業を通じて、「自分は何を大切にしたいのか」「どんな働き方を実現したいのか」という転職の軸が見えてきます。このポジティブな目的こそが、企業選びの基準となり、面接であなたの熱意を伝える力強いメッセージになるのです。

② 自己分析で強み・弱みを把握する

転職の目的が明確になったら、次に「自分は何ができるのか」「何が得意なのか」を客観的に把握するための自己分析を行います。自己分析は、自分の市場価値を理解し、企業に対して効果的に自分を売り込むための基礎となります。

自己分析には様々なフレームワークがありますが、代表的なものをいくつか紹介します。

- Will-Can-Mustのフレームワーク:

- Will (やりたいこと): 自分の興味・関心、将来実現したいキャリア像。

- Can (できること): 今持っているスキル、知識、経験。

- Must (すべきこと): 企業や社会から求められている役割、責任。

この3つの円が重なる部分が、あなたにとって最も活躍でき、やりがいを感じられる領域です。

- キャリアの棚卸し: 詳しくは次のステップで解説しますが、過去の業務経験を詳細に振り返ることも優れた自己分析です。「どんな課題に対して」「どのような工夫や行動をし」「結果としてどんな成果が出たか」を書き出すことで、自分の思考の癖や強みが具体的に見えてきます。

- 他者からのフィードバック: 信頼できる友人や元同僚などに、自分の長所や短所を聞いてみるのも有効です。自分では気づかなかった意外な強みを発見できることがあります。

自己分析を通じて見えてきた自分の強みを言語化し、それを裏付ける具体的なエピソードを用意しておくことが、説得力のある自己PRにつながります。

③ キャリアの棚卸しで実績を整理する

自己分析と並行して行うべき重要な作業が「キャリアの棚卸し」です。これは、これまでの社会人経験で培ってきたスキルや実績を整理し、可視化するプロセスです。職務経歴書を作成する際の元データになるだけでなく、自分の強みや貢献できることを再認識する機会にもなります。

キャリアの棚卸しは、単に「何をやったか」をリストアップするだけでは不十分です。採用担当者が知りたいのは、「あなたが何を成し遂げたか」という成果です。そこで役立つのが「STARメソッド」というフレームワークです。

- S (Situation): どのような状況、環境だったか?

- T (Task): どのような課題、目標があったか?

- A (Action): その課題に対し、具体的にどのような行動を取ったか?

- R (Result): その行動の結果、どのような成果が出たか?

例えば、「営業として新規顧客を開拓した」という経験をSTARメソッドで整理すると、以下のようになります。

- S (状況): 担当エリアの市場が飽和状態で、既存顧客からの売上は頭打ちだった。

- T (課題): 新規顧客を開拓し、前年比120%の売上目標を達成する必要があった。

- A (行動): 従来の訪問営業に加え、地域の業界セミナーに積極的に参加し、ネットワーキングを通じて見込み客リストを作成。ニーズに合わせた個別提案を徹底した。

- R (結果): 3ヶ月で20社の新規契約を獲得し、目標を5%上回る前年比125%の売上を達成。この手法はチームにも共有され、部署全体の新規開拓力が向上した。

このように、具体的なエピソードと数値で示せる実績をセットで整理することで、あなたの貢献度や能力が客観的に伝わります。全ての業務を洗い出し、それぞれについてSTARメソッドで整理していくことで、質の高い職務経歴書の土台が完成します。

④ 転職の軸(企業選びの条件)を決める

これまでのステップで明確になった「転職の目的」「自分の強み」をもとに、企業選びの具体的な基準、すなわち「転職の軸」を定めます。この軸が曖昧なままだと、求人情報に振り回されたり、内定が出た企業に安易に決めてしまったりと、後悔の多い転職につながりかねません。

転職の軸を決める際は、「絶対に譲れない条件」と「できれば満たしたい条件(妥協できる条件)」に分けて整理することがポイントです。

| 項目 | 絶対に譲れない条件(Must) | できれば満たしたい条件(Want) |

|---|---|---|

| 仕事内容 | ・これまでの経験を活かせるWebマーケティング職 ・裁量権を持って施策を企画・実行できる | ・新規事業の立ち上げに携われる |

| 働き方 | ・リモートワークが週3日以上可能 ・平均残業時間が月20時間以内 | ・フレックスタイム制度がある |

| 企業文化 | ・挑戦を推奨し、失敗を許容する文化 ・部署間の風通しが良い | ・勉強会や研修制度が充実している |

| 給与・待遇 | ・現年収以上(最低ライン:XXX万円) | ・年収XXX万円以上を目指せる |

| 勤務地 | ・首都圏(転勤なし) | ・自宅から1時間以内で通勤可能 |

このように表で整理すると、自分の希望が可視化され、求人情報を見る際に「この企業は自分の軸に合っているか?」を客観的に判断しやすくなります。この軸は、転職活動を進める上でのブレない羅針盤となります。

⑤ 業界・企業研究と求人情報の収集

転職の軸が固まったら、その軸に合致する業界や企業を探し、具体的な求人情報を集めていきます。情報収集は、転職活動の成否を分ける重要なプロセスです。

業界研究では、その業界全体の将来性やトレンド、課題などを把握します。成長産業なのか、成熟産業なのかによって、求められる人材やキャリアパスも異なります。業界団体のレポートや四季報、業界専門ニュースサイトなどを活用しましょう。

企業研究では、個別の企業について深く掘り下げます。公式サイトのIR情報(投資家向け情報)やプレスリリースは、企業の公式な情報源として非常に信頼性が高く、事業戦略や将来の方向性を知る上で不可欠です。その他、社員の口コミサイトやSNSなども参考にし、多角的な視点から「リアルな企業像」を掴むことを目指しましょう。

求人情報の収集には、主に以下のチャネルを活用します。

- 転職サイト: 自分のペースで多くの求人を探したい場合に適しています。

- 転職エージェント: キャリア相談や非公開求人の紹介を受けたい場合に有効です。

- 企業の採用ページ: 興味のある企業が決まっている場合は、直接応募するのも一つの手です。

- リファラル採用(社員紹介): 知人・友人の紹介を通じて応募する方法です。

これらのチャネルを複数活用し、効率的に情報を集めることが、良い出会いの確率を高めます。

⑥ 応募書類(履歴書・職務経歴書)を作成する

集めた情報の中から応募したい企業が見つかったら、応募書類を作成します。履歴書と職務経歴書は、あなたという商品を企業に売り込むための「企画書」です。採用担当者は毎日多くの書類に目を通しているため、いかに短時間で「この人に会ってみたい」と思わせるかが勝負です。

- 履歴書: 氏名や学歴、職歴などの基本情報を正確に記入します。証明写真は清潔感を意識し、3ヶ月以内に撮影したものを使用するのがマナーです。

- 職務経歴書: これが最も重要な書類です。キャリアの棚卸しで整理した内容を基に、応募企業が求めているスキルや経験に合致する部分を強調して記載します。単なる業務の羅列ではなく、STARメソッドを用いて具体的な成果をアピールしましょう。使い回しはせず、1社1社に合わせて内容をカスタマイズする手間を惜しまないことが、書類選考の通過率を大きく左右します。

誤字脱字は「注意力が散漫な人」という印象を与えかねません。作成後は必ず複数回読み返し、可能であれば第三者(転職エージェントなど)に添削してもらうことをお勧めします。

⑦ 面接対策を徹底する

書類選考を通過したら、いよいよ面接です。面接は、企業があなたを見極める場であると同時に、あなたが企業を見極める場でもあります。万全の準備で臨みましょう。

- 想定問答集の作成: 「志望動機」「自己PR」「転職理由」「強み・弱み」「今後のキャリアプラン」といった定番の質問に対する回答を準備します。応募書類に書いた内容と一貫性を持たせ、具体的なエピソードを交えて話せるようにしておきましょう。

- 逆質問の準備: 面接の最後には、ほぼ必ず「何か質問はありますか?」と尋ねられます。これはあなたの入社意欲や企業理解度を測るための重要な機会です。「特にありません」は避け、事前に企業研究で気になった点や、入社後の働き方をイメージできるような質問を3〜5個用意しておきましょう。

- 模擬面接: 友人や家族、転職エージェントを相手に、実際に声に出して話す練習をします。頭で考えているだけでは、本番でスムーズに言葉が出てこないものです。模擬面接を通じて、話すスピードや表情、姿勢などもチェックしてもらいましょう。

面接は「自分をアピールするプレゼンテーションの場」と捉え、自信を持って、かつ誠実な態度で臨むことが大切です。

⑧ 内定後の手続きと円満退職の準備

最終面接を通過し、内定の連絡を受けたら、転職活動もいよいよ最終段階です。しかし、ここで気を抜いてはいけません。内定承諾から入社までの手続きと、現職の円満退職までをスムーズに進めることが、新しいキャリアの成功につながります。

- 労働条件の確認: 内定通知書(オファーレター)を受け取ったら、給与、役職、勤務地、業務内容、休日、残業に関する規定など、提示された条件を細部までしっかり確認します。不明点や懸念点があれば、入社前に必ず人事担当者に確認し、クリアにしておきましょう。

- 内定承諾・辞退: 複数の企業から内定を得た場合は、転職の軸に立ち返り、慎重に比較検討して入社する企業を決定します。入社を決めた企業には内定承諾の意思を伝え、辞退する企業には、できるだけ早く、誠意をもって電話やメールで連絡を入れます。

- 円満退職: 退職の意思は、まず直属の上司に直接伝えます。会社の就業規則を確認し、引き継ぎ期間も考慮して、退職希望日の1〜2カ月前には伝えるのが一般的です。強い引き止めにあう可能性もありますが、感謝の気持ちを伝えつつ、退職の意思が固いことを冷静に伝えましょう。後任への引き継ぎは、マニュアルを作成するなど、誰が見ても分かるように丁寧に行うことが、社会人としての最後の責任です。

これらの8つのステップを着実に実行することで、転職活動という航海を、羅針盤を持って計画的に進めることができます。一つひとつのステップが、あなたの理想のキャリアを実現するための重要な礎となるのです。

転職準備にかかる期間とスケジュールの目安

「転職したい」と思い立ってから、実際に新しい会社で働き始めるまで、どれくらいの時間がかかるのでしょうか。転職活動の期間を把握しておくことは、計画的に準備を進め、精神的な焦りをなくすために非常に重要です。ここでは、転職活動にかかる平均的な期間と、具体的なスケジュール例を紹介します。

転職活動にかかる平均期間は2〜3カ月

一般的に、転職活動にかかる期間は、準備を始めてから内定を得るまでにおおよそ2〜3カ月と言われています。ただし、これはあくまで目安であり、個人の状況によって大きく変動します。

期間が変動する主な要因は以下の通りです。

- 活動スタイル: 在職中に活動するか、退職後に活動するかで、使える時間やペースが異なります。在職中の場合は、平日の夜や休日しか時間が取れないため、3カ月以上かかることも珍しくありません。

- 職種・業界: 専門性の高い職種や、求人数の少ない業界を目指す場合は、マッチする企業が見つかるまでに時間がかかる傾向があります。逆に、求人数の多いITエンジニアや営業職などは、比較的短期間で決まることもあります。

- 経験・年齢: これまでの経験やスキルが企業の求めるものと合致していれば、選考はスムーズに進みます。一方、未経験の職種にチャレンジする場合や、年齢が上がるにつれて、選考のハードルは高くなる可能性があります。

- 活動の進め方: 応募する企業数や、面接対策にかける時間など、個人の活動量によっても期間は変わります。

重要なのは、他人と比較して焦らないことです。自分のペースを保ち、余裕を持ったスケジュールを組むことが、納得のいく転職につながります。一般的には、自己分析から応募までを1〜1.5カ月、選考から内定までを1〜1.5カ月、そして内定から退職・入社までを1〜2カ月と見積もっておくと、現実的な計画が立てやすいでしょう。

転職活動のスケジュール例【3カ月の場合】

ここでは、最も一般的とされる「3カ月」で転職活動を行う場合の、具体的なスケジュール例をご紹介します。これを参考に、ご自身の状況に合わせてカスタマイズしてみてください。

| 期間 | フェーズ | 主な活動内容 |

|---|---|---|

| 1カ月目 | フェーズ1:自分を知る(自己分析・準備) | ・転職理由と目的の明確化 ・Will-Can-Mustなどを用いた自己分析 ・キャリアの棚卸し(STARメソッドの活用) ・転職の軸(企業選びの条件)の設定 ・転職エージェントへの登録、キャリア相談 ・転職サイトでの情報収集開始 |

| 2カ月目 | フェーズ2:企業を探す(情報収集・応募) | ・本格的な業界・企業研究 ・求人情報の絞り込み、応募企業の選定 ・応募書類(履歴書・職務経歴書)の作成・ブラッシュアップ ・週に3〜5社程度のペースで応募 ・書類選考、適性検査の受検 ・面接対策(想定問答集の作成)開始 |

| 3カ月目 | フェーズ3:選考に進む(面接・内定) | ・一次面接、二次面接、最終面接 ・面接ごとの振り返りと改善 ・内定獲得、労働条件の確認・交渉(オファー面談) ・複数内定が出た場合の比較検討 ・内定承諾、入社日の決定 ・現職への退職交渉 ・業務の引き継ぎ、有給消化 |

1カ月目:自己分析と情報収集

転職活動の最初の1カ月は、徹底的に自分と向き合う期間です。焦って求人に応募するのではなく、まずは自己分析やキャリアの棚卸しにじっくりと時間を使いましょう。ここで自分の強みや転職の軸が明確になれば、その後の活動が格段にスムーズになります。

この時期に転職エージェントに登録し、プロの視点からキャリア相談に乗ってもらうのも非常に有効です。客観的なアドバイスをもらうことで、自分一人では気づけなかった可能性が見えてくることもあります。この段階で、本格的な応募はまだ先と考え、まずは情報収集に徹するのが良いでしょう。

2カ月目:書類作成と応募

2カ月目からは、いよいよ具体的なアクションを起こすフェーズです。1カ月目で固めた転職の軸に基づき、応募する企業を絞り込みます。そして、転職活動の成否を分ける職務経歴書の作成に全力を注ぎます。キャリアの棚卸しで整理した実績を、応募企業に響くようにカスタマイズして書き上げましょう。

書類が完成したら、いよいよ応募を開始します。書類選考の通過率は一般的に3割程度と言われているため、ある程度の数を応募する必要があります。週に3〜5社を目安に、継続的に応募していくのがポイントです。書類選考を通過し始めたら、並行して面接対策も進めていきましょう。

3カ月目:面接と内定・退職準備

3カ月目は、面接が活動の中心となります。平日の夜や、有給休暇などを利用して面接の時間を確保する必要があります。面接は1社あたり2〜3回行われることが多いため、スケジュール管理が重要になります。面接が終わるたびに、うまく答えられた点や改善点を振り返り、次の面接に活かすことが内定への近道です。

無事に内定を獲得したら、提示された条件を慎重に確認します。複数の内定が出た場合は、改めて自分の転職の軸と照らし合わせ、後悔のない選択をしましょう。入社する企業を決めたら、速やかに現職への退職交渉を開始します。最後まで責任をもって引き継ぎを行い、円満に退職することが、気持ちよく新しいスタートを切るための最後の仕上げとなります。

このスケジュールはあくまで一例です。大切なのは、計画を立て、進捗を確認しながら、必要に応じて柔軟に計画を修正していくことです。

【状況別】在職中と退職後、どちらで準備を進めるべき?

転職活動を始めるにあたり、多くの人が直面するのが「今の会社で働きながら活動すべきか、それとも退職してから集中すべきか」という問題です。どちらの方法にもメリットとデメリットがあり、どちらが正解ということはありません。自身の経済状況、精神的な状態、現職の環境などを総合的に考慮して、自分に合ったスタイルを選択することが重要です。

在職中に転職活動するメリット・デメリット

まずは、働きながら転職活動を行う場合のメリットとデメリットを見ていきましょう。一般的には、こちらを選択する人が多い傾向にあります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 経済面 | 収入が途絶えないため、経済的な不安がない。 | – |

| 精神面 | 「転職できなくても今の職場がある」という安心感から、焦らずにじっくりと企業選びができる。 | ・現職への罪悪感や、バレないかという不安を感じることがある。 ・業務と転職活動の両立で、精神的に疲弊しやすい。 |

| キャリア面 | 職歴にブランク(空白期間)ができない。 | – |

| 時間面 | – | ・活動に割ける時間が限られる(平日の夜や休日のみ)。 ・急な面接日程に対応しにくい。 |

| その他 | – | ・社内での情報管理に気を使う必要がある。 |

最大のメリットは、経済的な安定と精神的な余裕です。収入が確保されているため、「生活のために早く決めなければ」という焦りが生まれにくく、自分の転職の軸に合わない企業に妥協してしまうリスクを減らせます。また、職歴にブランクが生まれないことも、企業側にマイナスの印象を与えにくいという点で有利に働きます。

一方、最大のデメリットは時間の制約です。日中は仕事をしているため、企業研究や書類作成、面接対策は帰宅後や休日に行うことになり、体力的に厳しいと感じる場面も多いでしょう。また、平日の日中を指定されることが多い面接日程の調整が難しく、有給休暇などをうまく活用する必要があります。現職の同僚に知られないように活動を進める精神的な負担も考慮しなければなりません。

退職後に転職活動するメリット・デメリット

次に、会社を辞めてから転職活動に専念する場合のメリットとデメリットを見ていきましょう。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 経済面 | – | ・収入が途絶えるため、経済的な不安が大きい。 ・失業保険は受給開始までに時間がかかる場合がある。 |

| 精神面 | ・現職のストレスから解放され、リフレッシュできる。 | ・「早く決めないと」という焦りが生まれやすく、冷静な判断が難しくなる可能性がある。 |

| キャリア面 | – | ・職歴にブランク(空白期間)ができる。期間が長引くと、選考で不利になることも。 |

| 時間面 | ・時間を自由に使えるため、活動に集中できる。 ・平日の面接にも柔軟に対応できる。 |

– |

| その他 | ・職業訓練など、新しいスキルを学ぶ時間に充てられる。 | – |

最大のメリットは、時間を自由に使えることです。平日の日中にも企業研究や面接対策にじっくりと取り組むことができ、急な面接の呼び出しにも柔軟に対応できます。現職のストレスから解放され、心機一転、前向きな気持ちで活動に臨めるという精神的なメリットもあります。

しかし、その裏返しとして深刻なデメリットも存在します。最も大きいのは、収入が途絶えることによる経済的な不安です。貯蓄が減っていくプレッシャーから、「どこでもいいから早く内定が欲しい」という焦りが生まれ、本来の転職の目的を見失ってしまう危険性があります。また、転職活動が長引くと職歴のブランクが目立つようになり、採用担当者に「計画性がないのでは?」といった懸念を抱かせる可能性も否定できません。

おすすめは在職中の転職活動

ここまで両者のメリット・デメリットを比較してきましたが、結論としては、特別な事情がない限り、在職中に転職活動を始めることを強く推奨します。

その最大の理由は、リスク管理の観点です。在職中の活動は、時間的な制約や精神的な負担は大きいものの、経済的な基盤が安定しているという安心感は何物にも代えがたいものです。この「セーフティネット」があるからこそ、企業をじっくり比較検討し、条件交渉においても強気の姿勢を保ちやすくなります。万が一、転職活動がうまくいかなくても、現職を続けるという選択肢が残されています。

一方で、以下のような状況にある場合は、退職後の活動を検討する価値があります。

- 現職の労働環境が過酷で、心身の健康を損なっている場合: まずは自分の健康を最優先し、退職して心と体を休めることが先決です。

- 遠隔地への転職を希望しており、現地での面接が頻繁に必要な場合: 在職中のままでは、移動の時間や費用の負担が大きすぎることがあります。

- 新しいスキルを学ぶためのまとまった時間が必要な場合: 職業訓練校に通うなど、キャリアチェンジのために学習期間を設けたいケースです。

- 十分な貯蓄があり、半年〜1年程度の生活費に困らない場合: 経済的な不安がなければ、退職後の活動も有力な選択肢となります。

最終的にどちらを選ぶかは、あなた自身の状況次第です。自分のリスク許容度や心身の状態を冷静に分析し、後悔のない方法を選択しましょう。

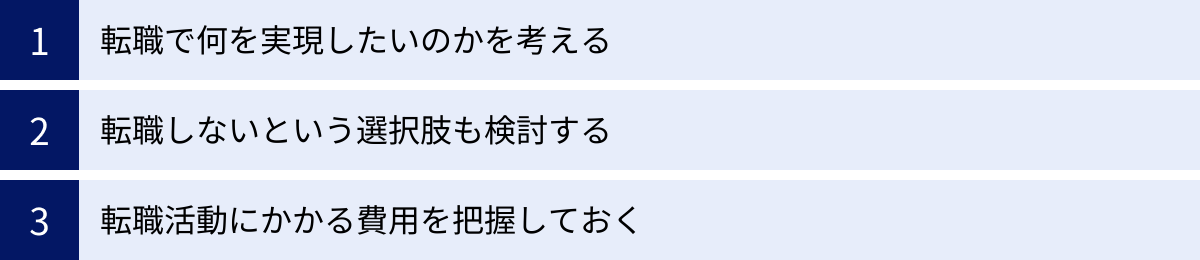

転職準備を始める前に考えておきたいこと

転職活動の具体的なステップに進む前に、一度立ち止まって考えておきたいことがあります。それは、転職という手段を通じて「本当に何を成し遂げたいのか」という、より本質的な問いです。ここを深く掘り下げておかないと、せっかくの転職が期待外れに終わってしまうかもしれません。

転職で何を実現したいのかを考える

多くの人にとって、転職は目的ではなく、あくまで「何かを実現するための手段」です。年収を上げたい、専門的なスキルを身につけたい、ワークライフバランスを改善したい、社会貢献性の高い仕事がしたい――。あなたが転職というカードを切ることで、手に入れたいものは何でしょうか。

この「実現したいこと」が曖 fous のままだと、企業選びの軸が定まらず、目先の条件や企業の知名度だけで判断してしまいがちです。そして、入社後に「こんなはずではなかった」と後悔することになります。

そうならないために、「もし転職が成功したら、自分の人生はどのように変わっていてほしいか」を具体的にイメージしてみましょう。

- 1年後: 新しい職場で〇〇というスキルを習得し、チームの中心メンバーとして活躍している。年収は△△万円になり、週末は趣味の時間を満喫している。

- 3年後: プロジェクトリーダーとして大規模な案件を任され、業界内で評価される実績を上げている。後輩の育成にも携わり、やりがいを感じている。

- 5年後: 専門性をさらに高め、マネジメント職に進むか、スペシャリストとしての道を究めている。

このように、時間軸を設けて未来の自分を想像することで、単なる「不満の解消」ではなく、「理想のキャリアとライフスタイルを実現するための転職」という、前向きで力強い動機が生まれます。この動機こそが、困難な転職活動を乗り越えるためのエネルギー源となるのです。

転職しないという選択肢も検討する

逆説的に聞こえるかもしれませんが、最高の転職準備とは、「転職しない」という選択肢を真剣に検討することでもあります。転職活動は、自分のキャリアや現在の職場環境を客観的に見つめ直す絶好の機会です。

現状の不満の原因は、本当に会社や環境だけにあるのでしょうか。自分自身のスキル不足や、コミュニケーションの取り方に改善の余地はないでしょうか。

また、不満を解決する方法は、本当に転職しかないのでしょうか。

- 部署異動の希望を出す: 今の会社の中でも、別の部署であれば自分の強みを活かせるかもしれません。

- 上司に相談する: 業務内容や役割について、改善を求めることで状況が変わる可能性があります。

- 新しいスキルを学ぶ: 資格取得や社外のセミナーに参加することで、現職での評価が変わり、新たな役割を任されることもあります。

一度、「今の会社でできることは、すべてやりきったか?」と自問自答してみましょう。その上で、「やはり環境を変えなければ、自分の目標は達成できない」という結論に至ったのであれば、その転職の意思は非常に固く、説得力のあるものになります。

転職活動を進める中で、様々な企業の情報に触れるうちに、「案外、今の会社も悪くないな」と現職の良さを再発見することもあります。それもまた、転職活動がもたらす大きな収穫の一つです。「転職ありき」で突き進むのではなく、常に「転職しない」という選択肢を心の中に持っておくことで、より冷静で客観的な判断ができるようになります。

転職活動にかかる費用を把握しておく

転職活動は無料ではありません。意外と見落としがちですが、活動には様々な費用が発生します。特に、退職後に活動する場合は、無収入の期間が続くため、事前の資金計画が極めて重要になります。

具体的に、どのような費用がかかるのかをリストアップしてみましょう。

- 直接的な活動費用:

- 交通費: 面接や企業説明会に参加するための電車代やバス代。遠方の場合は、新幹線代や宿泊費も必要になります。

- スーツ・カバン・靴などの購入費: 清潔感のある身だしなみは必須です。新調する場合は数万円の出費となります。

- 証明写真代: 履歴書に貼るための写真代。数千円程度かかります。

- 書籍・資料代: 業界研究や面接対策のための書籍購入費。

- 通信費: オンライン面接のための安定したインターネット環境や、連絡用のスマートフォン通信費。

- 退職後に活動する場合の費用:

- 生活費: 家賃、食費、光熱費、通信費など、毎月かかる固定費。

- 社会保険料・税金: 在職中は給与から天引きされていた健康保険料、年金、住民税などを自分で納付する必要があります。これは非常に大きな負担となるため、事前に市区町村の役所で概算額を確認しておきましょう。

退職後に活動する場合は、最低でも生活費の3カ月分、できれば6カ月分以上の貯蓄があると、精神的な余裕を持って活動に臨めます。これらの費用を事前に把握し、計画的に資金を準備しておくことが、お金の不安からくる焦りを防ぎ、冷静な判断を保つための重要な鍵となります。

転職準備を効率的に進めるために活用したいサービス

転職活動は、情報戦でもあります。自分一人ですべてを抱え込まず、専門的なサービスを賢く活用することで、準備を効率的に、かつ効果的に進めることができます。ここでは、代表的な3つのサービス「転職エージェント」「転職サイト」「ハローワーク」の特徴と、それぞれが提供する具体的なサービスについて解説します。

| サービス種別 | 主な特徴 | おすすめな人 |

|---|---|---|

| 転職エージェント | ・キャリアのプロによる個別相談 ・非公開求人の紹介 ・書類添削、面接対策のサポート ・企業との日程調整・条件交渉の代行 |

・初めて転職する人 ・キャリアプランに悩んでいる人 ・忙しくて時間がない人 ・非公開の優良求人に出会いたい人 |

| 転職サイト | ・膨大な求人情報から自分で検索 ・自分のペースで活動を進められる ・企業から直接スカウトが届く機能 ・自己分析ツールなどが充実 |

・自分のペースで進めたい人 ・多くの求人を比較検討したい人 ・既に応募したい業界や企業が明確な人 |

| ハローワーク | ・地域に密着した中小企業の求人が豊富 ・国の機関であるため無料で利用できる安心感 ・雇用保険の手続きと並行して相談可能 ・職業訓練の案内や相談も受けられる |

・地元の中小企業で働きたい人 ・雇用保険の手続きをしながら仕事を探したい人 ・窓口で直接相談したい人 |

転職エージェント

転職エージェントは、求職者と企業をマッチングさせる人材紹介サービスです。登録すると、キャリアアドバイザーと呼ばれる担当者がつき、転職活動をマンツーマンでサポートしてくれます。特に初めての転職で何から始めればいいか分からない方や、客観的なアドバイスが欲しい方にとって、非常に心強い存在です。

主なメリットは以下の通りです。

- キャリアカウンセリング: 専門家があなたの経歴や希望をヒアリングし、最適なキャリアプランを一緒に考えてくれます。

- 非公開求人の紹介: 市場には公開されていない、優良企業や人気ポジションの求人(非公開求人)を紹介してもらえる可能性があります。

- 応募書類の添削・面接対策: 採用のプロの視点から、職務経歴書をより魅力的に見せるためのアドバイスや、模擬面接を通じた実践的な指導を受けられます。

- 企業との仲介: 面接の日程調整や、自分では言いにくい給与・待遇の条件交渉などを代行してくれます。

リクルートエージェント

業界最大手の一つであり、圧倒的な求人数と全業界・全職種をカバーする対応力が特徴です。長年の実績から企業との信頼関係も厚く、質の高い非公開求人を多数保有しています。年代や経験を問わず、幅広い層の求職者におすすめできる総合型のエージェントです。(参照:リクルートエージェント公式サイト)

dodaエージェントサービス

パーソルキャリアが運営するサービスで、「転職サイト」と「エージェントサービス」が一体化しているのが特徴です。特にIT・Web業界やエンジニア職に強いとされています。専門分野に特化したキャリアアドバイザーが多数在籍しており、専門的なキャリア相談が可能です。(参照:doda公式サイト)

マイナビAGENT

主に20代~30代の若手層や第二新卒の転職支援に強みを持っています。特に中小企業の優良求人に強く、丁寧で親身なサポートに定評があります。初めての転職で、手厚いサポートを受けながら進めたい方に向いています。(参照:マイナビAGENT公式サイト)

転職サイト

転職サイトは、Web上に掲載された多数の求人情報の中から、自分で希望の条件に合うものを探して応募するサービスです。自分のペースで活動を進めたい方や、多くの求人を比較検討したい方に適しています。

主なメリットは以下の通りです。

- 豊富な求人情報: 転職エージェントが扱う求人以外にも、膨大な数の求人が掲載されており、選択肢の幅が広がります。

- 自由なペースでの活動: 誰にも急かされることなく、自分の好きな時間に求人を探し、応募することができます。

- スカウト機能: 職務経歴などを登録しておくと、興味を持った企業から直接オファーや面接の案内が届くことがあります。

リクナビNEXT

リクルートが運営する国内最大級の転職サイトです。求人数の多さはもちろん、登録者の約8割が利用しているとされる自己分析ツール「グッドポイント診断」など、転職活動に役立つコンテンツが充実しています。幅広い選択肢の中から自分に合った仕事を探したい方におすすめです。(参照:リクナビNEXT公式サイト)

doda

転職サイト機能も非常に充実しており、求人検索から応募までをスムーズに行えます。サイト上でエージェントサービスやスカウトサービスにも登録できるため、一つのプラットフォームで複数のサービスを使い分けたい場合に便利です。定期的に開催されるオンラインの転職フェアも魅力の一つです。(参照:doda公式サイト)

ハローワーク

ハローワーク(公共職業安定所)は、国が運営する総合的な雇用サービス機関です。一般的に「失業した人が行く場所」というイメージがあるかもしれませんが、在職中の人でも利用でき、転職活動の有力な選択肢の一つです。

主なメリットは以下の通りです。

- 地域密着型の求人: 地元の中小企業の求人が豊富に集まっており、地域に根ざして働きたい場合に強みを発揮します。

- 公的機関としての安心感: 国の機関であるため、無料で安心して利用できます。

- 対面での相談: 窓口で職員に直接、職業相談や紹介をしてもらうことができます。

- 雇用保険・職業訓練: 失業手当の受給手続きや、新しいスキルを身につけるための職業訓練の相談も行っています。

これらのサービスは、一つに絞る必要はありません。 序盤は転職エージェントでキャリアの方向性を相談しつつ、転職サイトで広く情報を集め、気になる地元企業があればハローワークもチェックするなど、複数のサービスを組み合わせて利用することで、より効率的で満足度の高い転職活動が実現できるでしょう。

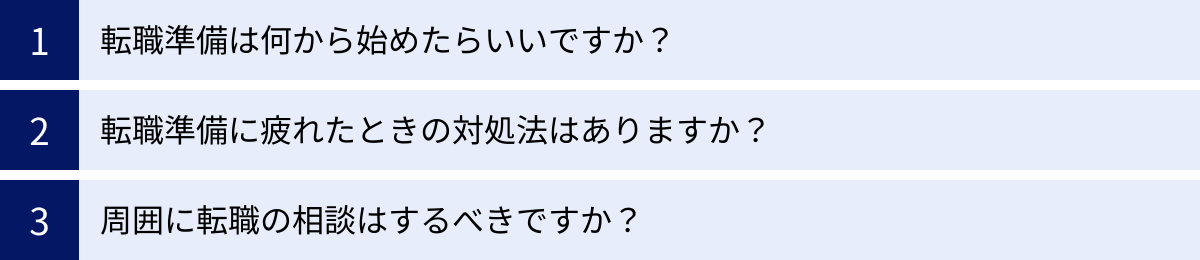

転職準備に関するよくある質問

転職準備を進めていると、様々な疑問や不安が浮かんでくるものです。ここでは、多くの人が抱えがちな質問とその回答をまとめました。

転職準備は何から始めたらいいですか?

この質問は、転職を考え始めた誰もが最初に抱く疑問でしょう。やるべきことが多くて、何から手をつければいいか分からなくなってしまう気持ちはよく分かります。

結論から言うと、転職準備は「なぜ転職したいのか?」という転職理由と、「転職して何を実現したいのか?」という目的を明確にすることから始めましょう。

いきなり求人サイトを眺め始めても、自分の中に明確な「軸」がなければ、ただ情報に流されてしまい、自分にとって本当に良い企業を見つけることはできません。家を建てる前に、どんな家に住みたいかを考えるのと同じです。

- 現状の不満を書き出す: 「給与が低い」「残業が多い」「やりがいがない」など、まずは正直な気持ちをすべて書き出します。

- 不満をポジティブな目的に変換する: 次に、その不満の裏にある「本当の願い」を探ります。「給与が低い」→「成果が正当に評価される環境で働きたい」、「やりがいがない」→「自分のスキルが直接社会の役に立つ実感を得たい」といった形です。

- 目的を深掘りする: なぜそう思うのかを「なぜ?」と5回繰り返すなどして、自分の価値観の根源を探ります。

この「自己との対話」こそが、転職活動全体の羅針盤となります。この軸がしっかりと定まっていれば、その後の自己分析、キャリアの棚卸し、企業選びといったステップも、一貫性を持ってスムーズに進めることができます。焦らず、まずは自分自身の内面とじっくり向き合う時間を作ることが、成功への一番の近道です。

転職準備に疲れたときの対処法はありますか?

転職活動は、現職との両立や将来への不安、不採用通知など、精神的にも肉体的にも大きな負担がかかるものです。「転職準備に疲れた」と感じるのは、真剣に取り組んでいる証拠であり、決して珍しいことではありません。大切なのは、疲れを溜め込まず、上手にリフレッシュすることです。

具体的な対処法をいくつかご紹介します。

- 物理的に活動を休む: 思い切って数日間、転職活動に関するすべてのことから離れてみましょう。求人サイトを見ない、エージェントからの連絡も一旦止めるなど、意図的に「何もしない時間」を作ります。頭と心をリセットすることで、新たな視点やエネルギーが湧いてくることがあります。

- 趣味や好きなことに没頭する: 転職のことばかり考えていると、視野が狭くなりがちです。運動して汗を流す、映画を観る、友人と食事に行くなど、自分が心から楽しいと思えることに時間を使いましょう。気分転換は、生産性を高める上でも非常に効果的です。

- 誰かに話を聞いてもらう: 溜め込んだ不安やストレスは、誰かに話すだけで軽くなることがあります。信頼できる友人や家族に話を聞いてもらうのも良いですし、利害関係のないプロである転職エージェントのキャリアアドバイザーに相談するのも有効です。客観的なアドバイスをもらうことで、悩みが整理されることもあります。

- 原点に立ち返る: なぜ自分は転職しようと思ったのか、最初の動機を思い出してみましょう。転職ノートなどを見返し、「転職して実現したい未来」を再確認することで、モチベーションを取り戻せる場合があります。

疲れたときは、休むことも転職活動の重要な一部です。無理をせず、自分の心と体の声に耳を傾け、適切な休息を取りながら、長期的な視点で活動を続けていきましょう。

周囲に転職の相談はするべきですか?

転職という大きな決断を前に、誰かに相談したいと思うのは自然なことです。しかし、相談相手を間違えると、かえって混乱したり、トラブルに発展したりする可能性もあります。相談するかどうか、そして誰に相談するかは、慎重に判断する必要があります。

相談するメリット:

- 客観的な視点: 自分一人では気づかなかった強みや、キャリアの可能性についてアドバイスをもらえることがあります。

- 精神的な支え: 不安な気持ちを共有し、共感してもらうことで、精神的に楽になります。

- 有益な情報: 相談相手が転職経験者であれば、リアルな体験談や具体的な情報を得られる可能性があります。

相談するデメリット(注意点):

- 情報漏洩のリスク: 特に現職の同僚や上司への相談は、退職の意思が固まるまでは絶対に避けるべきです。意図せず情報が広まり、社内で気まずい立場になったり、引き止め工作が始まったりする可能性があります。

- ネガティブな影響: 相談相手の価値観や経験に基づいて、「転職なんてやめておけ」といったネガティブな意見を押し付けられ、自分の決意が揺らいでしまうことがあります。

- 無責任なアドバイス: 相手は善意であっても、あなたのキャリアに責任を持ってくれるわけではありません。最終的に決断するのは自分自身であるということを忘れてはいけません。

では、誰に相談するのが良いのでしょうか。

- 信頼できる友人・家族: あなたのことをよく理解し、親身になって話を聞いてくれる存在です。ただし、感情的な意見に偏らないよう、冷静に話を聞いてもらうようにしましょう。

- 既に転職を経験した知人: 同じような悩みを乗り越えてきた経験者からのアドバイスは、非常に参考になります。

- 転職エージェントのキャリアアドバイザー: 最もおすすめできる相談相手です。守秘義務があるため情報漏洩の心配がなく、転職市場のプロとして客観的で専門的なアドバイスを提供してくれます。

結論として、相談は「するべき」ですが、相手は慎重に選ぶ必要があります。 一人で抱え込まず、信頼できる相談相手を見つけることが、転職活動をより良い方向に導く助けとなるでしょう。