「30代後半の転職は厳しい」という言葉を耳にし、キャリアチェンジに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。確かに、20代や30代前半の転職とは異なる難しさがあるのは事実です。しかし、適切な戦略と準備を行えば、30代後半だからこそ実現できる、満足のいくキャリアチェンジは十分に可能です。

この記事では、30代後半の転職が厳しいと言われる理由から、それを乗り越えて成功に導くための具体的な戦略、よくある失敗パターンとその対策、さらには男女別のポイントやおすすめの業界・職種まで、網羅的に解説します。これまでのキャリアで培った経験という強力な武器を最大限に活かし、次のステージで輝くためのヒントがここにあります。ぜひ最後まで読み進め、あなたの転職活動を成功させるための一歩を踏み出してください。

目次

30代後半の転職が「厳しい」と言われる理由

30代後半の転職市場は、20代とは異なる様相を呈します。なぜ「厳しい」と言われるのか、その背景にある採用側の視点や期待値を正しく理解することが、成功への第一歩です。ここでは、採用ハードルの上昇、30代前半との違い、企業からの期待、そして年収の変動可能性という4つの側面から、その理由を深く掘り下げていきます。

採用のハードルが上がる

年齢を重ねるにつれて、企業が候補者に求めるレベルは格段に上がります。特に30代後半は、キャリアの中間地点として、これまでの経験の集大成と将来のポテンシャルの両面からシビアに評価される年代です。

即戦力としての高いスキルや実績が求められる

30代後半の採用において、企業が最も重視するのは「入社後、すぐに組織へ貢献できるか」という点です。20代のように、時間をかけて育成するという考え方は少なくなり、教育コストをかけずにパフォーマンスを発揮してくれる人材、すなわち即戦力が強く求められます。

具体的には、以下のようなスキルや実績が評価の対象となります。

- 専門性: 特定の分野における深い知識や高度な技術。例えば、経理であれば連結決算や税務申告の経験、ITエンジニアであれば特定の言語を用いた大規模システムの開発経験などが挙げられます。

- 業務遂行能力: 担当業務を自己完結できるだけでなく、関連部署と連携しながらプロジェクト全体を推進できる能力。課題を発見し、解決策を立案・実行し、成果を出すまでの一連のプロセスを主体的に担える力が求められます。

- 具体的な実績: これまでのキャリアでどのような成果を出してきたかを、客観的な数値で示すことが不可欠です。「売上を前年比15%向上させた」「業務プロセスを改善し、コストを年間500万円削減した」「新規顧客を30社獲得した」など、誰が見ても貢献度がわかる形でアピールする必要があります。

これらの高い要求水準をクリアできない場合、「年齢に見合ったスキルがない」と判断され、選考を通過するのは難しくなります。

マネジメント経験を要求されるケースが増える

30代後半は、多くの企業で管理職やリーダー層を担い始める年代です。そのため、プレイヤーとしてのスキルだけでなく、チームや組織をまとめるマネジメント経験が問われるケースが非常に多くなります。

たとえ応募するポジションが管理職でなくても、将来の幹部候補として、以下のような経験が評価されます。

- チームマネジメント: 部下や後輩の目標設定、進捗管理、育成、評価などの経験。

- プロジェクトマネジメント: プロジェクトの責任者として、予算、品質、納期(QCD)を管理し、計画通りに完遂させた経験。

- リーダーシップ: 役職の有無にかかわらず、チームの士気を高め、目標達成に向けて周囲を巻き込み、牽引した経験。

これまで役職に就いた経験がない場合でも、諦める必要はありません。「後輩の指導役として、OJTを担当した」「複数部署が関わるプロジェクトで、率先して調整役を担った」といった経験も、十分にアピール材料となり得ます。重要なのは、自身の働きかけによってチームや組織にどのような良い影響を与えたかを具体的に説明できることです。

ポテンシャル採用の枠が少なくなる

20代の転職、特に第二新卒などでは「ポテンシャル(将来性)」が大きな評価軸となります。未経験の分野であっても、学習意欲や成長可能性を期待して採用されるケースは少なくありません。

しかし、30代後半になると、このポテンシャル採用の枠はほぼ皆無になります。企業は、候補者の将来性という不確かなものに投資するよりも、これまでのキャリアで培ってきた「確かな実績とスキル」を求めます。そのため、未経験の業界や職種への転職は、20代に比べて格段に難易度が上がります。もし未経験分野への挑戦を考えるのであれば、なぜその分野でなければならないのか、そしてこれまでの経験をどのように活かせるのかを、説得力を持って語る必要があります。

30代前半の転職との違い

30代前半と後半では、同じ30代でも企業からの期待値が大きく異なります。この違いを理解しておくことは、自身の立ち位置を客観的に把握する上で非常に重要です。

| 項目 | 30代前半の転職 | 30代後半の転職 |

|---|---|---|

| 企業からの期待 | 現場の中核メンバーとしての活躍 | 組織を牽引するリーダー、管理職候補としての貢献 |

| 求められるスキル | 確立された専門スキル、実務能力 | 高い専門性に加え、マネジメント能力、課題解決能力 |

| 採用基準 | 即戦力としての能力 + 成長ポテンシャル | ほぼ100%即戦力としての能力 |

| キャリアの柔軟性 | 比較的高い(キャリアチェンジの可能性も残る) | 低くなる傾向(専門性を深めるキャリアパスが中心) |

| アピールすべき点 | これから何ができるか、どう成長したいか | これまで何をしてきたか、その経験をどう活かせるか |

30代前半は、専門性を確立しつつも、まだ新しいことを吸収し成長する余地が大きいと見なされます。そのため、即戦力としてのスキルに加えて、今後の伸びしろも評価の対象となります。

一方、30代後半は「キャリアの完成度」が問われます。専門分野のプロフェッショナルとして、あるいはチームを率いるリーダーとして、即座に組織の課題解決に貢献できるかどうかが焦点となります。したがって、面接の場でも「これから頑張ります」という意欲だけでなく、「これまでの経験を活かして、貴社の〇〇という課題をこのように解決できます」という具体的な貢献イメージを提示することが不可欠です。

企業が30代後半の転職者に期待すること

採用のハードルが上がる背景には、企業側の明確な期待があります。この期待に応えられる人材であることをアピールできれば、厳しいと言われる30代後半の転職も、成功の確率を大きく高めることができます。

専門性を活かした課題解決能力

企業が30代後半の人材に高い給与を支払ってでも採用したいと考えるのは、自社だけでは解決が難しい課題を、その人の専門性によって解決してほしいからです。単に指示された業務をこなすだけでなく、現状を分析し、課題を特定し、自身の経験と知識を基に具体的な解決策を提案・実行する能力が求められます。

例えば、マーケティング職であれば「当社の弱みである若年層へのアプローチについて、前職でのSNSマーケティングの成功体験を活かし、このような施策を打つことでエンゲージメントを高められます」といった提案が期待されます。重要なのは、企業の課題と自身のスキルを正確に結びつけ、再現性のある形で貢献できることを示すことです。

チームを牽引するリーダーシップ

前述の通り、30代後半にはリーダーシップが強く期待されます。これは単に部下を管理するという意味に留まりません。

- ビジョン共有: チームメンバーに会社の方向性や目標を分かりやすく伝え、モチベーションを高める力。

- 人材育成: メンバー一人ひとりの強みや課題を把握し、成長をサポートする力。

- 組織への好影響: 自身の部署だけでなく、他部署とも良好な関係を築き、組織全体のパフォーマンス向上に貢献する姿勢。

これらの能力は、組織の持続的な成長に不可欠です。面接では、過去の経験の中から、自身がどのように周囲を巻き込み、チームとしてより大きな成果を創出したかというエピソードを具体的に語れるように準備しておきましょう。

新しい環境への適応力と柔軟性

年齢が上がるにつれて、企業側は「新しい会社の文化や仕事の進め方に馴染めるだろうか」「年下の上司や同僚と上手くやっていけるだろうか」といった懸念を抱きがちです。これまでの経験が豊富であるほど、過去の成功体験に固執してしまい、変化を受け入れられないのではないか、と見られてしまうリスクがあります。

この懸念を払拭するためには、謙虚な姿勢と学ぶ意欲(アンラーニングの姿勢)をアピールすることが極めて重要です。「前職ではこうだった」という考えに囚われず、新しい環境のやり方を尊重し、積極的に吸収しようとする柔軟性を示す必要があります。面接では、「これまでの経験を活かしつつも、貴社のやり方を一日も早く学び、チームに貢献したい」という姿勢を明確に伝えましょう。

年収が下がる可能性もある

30代後半の転職では、キャリアアップや年収アップを目指す人が多い一方で、必ずしも年収が上がるとは限らず、場合によっては下がる可能性も十分にあります。この現実を理解しておくことも、後悔のない転職活動には不可欠です。

年収が下がる主なケースは以下の通りです。

- 未経験の業界・職種への転職: 即戦力としての評価が難しいため、ポテンシャル採用に近い形となり、給与水準は下がるのが一般的です。

- 大企業から中小・ベンチャー企業への転職: 企業の規模や収益性によって給与テーブルが異なるため、役職が上がったとしても年収総額は下がる可能性があります。

- インセンティブ比率の高い職種からの転職: 例えば、成果報酬型の営業職から、固定給中心の企画職へ転職する場合、基本給は上がっても年収総額は下がるケースがあります。

転職の目的が「年収アップ」だけではない場合、一時的に年収が下がったとしても、将来のキャリアパスや働きがい、ワークライフバランスなどを考慮すれば、総合的に満足度の高い選択となることもあります。何のために転職するのかという目的を明確にし、年収を含めた様々な条件の中で、何を優先するのかを自分自身で判断することが重要です。

30代後半の転職を成功させるための8つの戦略

30代後半の転職が厳しい側面を持つ一方で、これまでのキャリアで培った経験は、他の年代にはない強力な武器となります。その武器を最大限に活かし、転職を成功に導くためには、戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、具体的な8つの戦略を詳しく解説します。

① これまでのキャリアとスキルを棚卸しする

転職活動の第一歩は、自分自身が「何者」であるかを正確に把握することから始まります。これまでのキャリアを振り返り、経験、スキル、実績を客観的に整理する「キャリアの棚卸し」は、その後の全てのプロセス(応募書類作成、面接対策など)の土台となります。

まず、社会人になってから現在までの職務経歴を時系列で書き出してみましょう。所属した企業、部署、役職、在籍期間、担当した業務内容を詳細に思い出します。その上で、それぞれの業務において、具体的にどのような役割を果たし、どのようなスキルを習得し、どのような成果を上げたのかを深掘りしていきます。

このとき、スキルを以下の2つに分類して整理すると、自身の強みがより明確になります。

- 専門スキル(テクニカルスキル): 特定の職種や業界で通用する専門的な知識や技術。

- 例:プログラミング言語(Python, Java)、会計ソフトの操作、Web広告の運用知識、特定の業界(金融、医療など)に関する深い知見。

- ポータブルスキル(ヒューマンスキル): 業種や職種を問わず、どこでも通用する汎用的な能力。

- 例:課題解決能力、論理的思考力、コミュニケーション能力、交渉力、リーダーシップ、プロジェクトマネジメント能力。

特に30代後半の転職では、このポータブルスキルが極めて重要になります。なぜなら、たとえ業界や職種が変わっても、これらのスキルは再現性高く活かすことができるからです。成功体験だけでなく、失敗から何を学んだのか、困難な状況をどう乗り越えたのかといった経験も、あなたの人間性や問題解決能力を示す貴重な材料となります。時間をかけて丁寧に行うことで、アピールすべき自分の武器が見えてくるはずです。

② 自身の市場価値を客観的に把握する

キャリアの棚卸しができたら、次に行うべきは「自分のスキルや経験が、現在の転職市場でどの程度評価されるのか」を客観的に把握することです。自己評価と市場評価のギャップを認識しないまま活動を進めると、高望みしすぎて応募先が見つからなかったり、逆に不本意な条件で妥協してしまったりする原因となります。

市場価値を測るためには、以下のような方法が有効です。

- 転職サイトのスカウト機能を活用する: 複数の転職サイトに匿名で職務経歴を登録してみましょう。どのような業界の、どのような企業から、どの程度の役職や年収でスカウトが来るかを見ることで、自身の市場価値を大まかに把握できます。特に、自分では想定していなかった業界や企業から声がかかることもあり、キャリアの選択肢を広げるきっかけにもなります。

- 転職エージェントに相談する: プロのキャリアアドバイザーにキャリアの棚卸しの結果を見せ、客観的な評価を求めるのが最も効果的です。彼らは日々多くの求職者と企業に接しているため、あなたの経歴がどのくらいの年収レンジに相当するのか、どのような求人に応募可能性があるのかを具体的に示してくれます。厳しい意見を言われることもあるかもしれませんが、それこそが貴重なフィードバックとなります。

- 求人情報を分析する: 興味のある業界や職種の求人情報を数多く見てみましょう。どのようなスキルや経験が求められているのか、給与水準はどのくらいか、といった市場の動向を掴むことができます。

自分の「現在地」を正しく知ることが、現実的で実現可能な転職戦略を立てるための羅針盤となります。

③ 転職の目的と譲れない条件を明確にする

なぜ転職したいのか、そして転職によって何を実現したいのか。この「転職の軸」が曖昧なままでは、目先の条件に惑わされたり、入社後に「こんなはずではなかった」と後悔したりすることになりかねません。

なぜ転職したいのかを深掘りする

「今の会社が嫌だから」というネガティブな動機だけでは、転職活動はうまくいきません。採用担当者は、不満を理由に辞める人は、新しい会社でも同じように不満を感じて辞めてしまうのではないかと懸念するからです。

まずは現状の不満(例:給与が低い、残業が多い、人間関係が悪い)を正直に書き出してみましょう。その上で、「では、どうなれば満足なのか?」というポジティブな側面に変換していく作業が重要です。

- 「給与が低い」→「成果が正当に評価される環境で、年収〇〇万円を目指したい」

- 「残業が多い」→「効率的に働き、プライベートの時間も確保できる環境で、自己投資をしたい」

- 「やりがいがない」→「これまでの経験を活かして、〇〇という分野で社会に貢献したい」

このように、「不満の解消」から「理想の実現」へと視点を転換することで、志望動機に一貫性と説得力が生まれます。この深掘りを通じて、自分自身のキャリアビジョン(将来どうなりたいか)を明確にすることが、転職の成功に直結します。

待遇・仕事内容・働き方の優先順位を決める

転職において、全ての希望条件を満たす「完璧な求人」に出会えることは稀です。だからこそ、自分にとって何が最も重要で、何なら妥協できるのか、優先順位を明確にしておく必要があります。

以下の項目について、自分なりの優先順位をつけてみましょう。

- 待遇: 年収、賞与、福利厚生など

- 仕事内容: 業務の具体的内容、裁量権の大きさ、やりがいなど

- 働き方: 勤務地、勤務時間、残業の有無、リモートワークの可否など

- 企業文化: 社風、人間関係、評価制度など

- 企業の安定性・将来性: 業界の動向、企業の業績など

例えば、「年収は多少下がっても、新しいスキルを身につけられる環境が最優先」「家族との時間を大切にしたいので、残業の少なさと勤務地は譲れない」といったように、自分だけの「譲れない条件」を定めます。この軸がしっかりしていれば、求人情報に振り回されることなく、自分に合った企業を効率的に見つけ出すことができます。

④ 応募書類で実績を具体的にアピールする

職務経歴書は、あなたの「プレゼン資料」です。特に30代後半の転職では、この書類上でいかに自分の価値を伝えられるかが、面接に進めるかどうかの分かれ道となります。

職務経歴書は具体的な数字を用いて実績を示す

採用担当者は毎日多くの職務経歴書に目を通しており、抽象的な表現では記憶に残りません。「頑張りました」「貢献しました」といった言葉ではなく、誰が読んでも成果の大きさがわかる「具体的な数字」を用いることが絶対条件です。

- (悪い例)営業として、新規顧客開拓に尽力しました。

- (良い例)法人営業として、新規開拓リスト1000件からアプローチし、年間30社の新規契約を獲得。担当エリアの売上を前年比120%に伸長させました。

- (悪い例)業務効率化を推進しました。

- (良い例)RPAツールを導入し、月間200時間かかっていた定型業務を自動化。年間で約500万円の人件費削減に貢献しました。

実績を記述する際は、「STARメソッド」を意識すると、論理的で分かりやすい文章になります。

- S (Situation): どのような状況、環境だったか

- T (Task): どのような課題、目標があったか

- A (Action): それに対して、具体的にどう行動したか

- R (Result): その結果、どのような成果が出たか(数字で示す)

このフレームワークに沿って実績を整理することで、あなたの行動と成果の因果関係が明確に伝わります。

採用担当者の視点を意識して書類を作成する

職務経歴書は、ただ自分の経歴を羅列するものではありません。「応募先企業が求めている人材は誰か」を徹底的に研究し、その人物像に自分を重ね合わせ、アピールポイントを戦略的に編集する作業が必要です。

企業の採用ページや求人票を読み込み、「求める人物像」「歓迎するスキル・経験」のキーワードを抜き出します。そして、自分のキャリアの棚卸しの結果と照らし合わせ、合致する部分を特に強調して記述します。単に「〇〇の経験があります」と書くのではなく、「貴社の求める〇〇というスキルは、前職の△△というプロジェクトで培っており、この経験を活かして即戦力として貢献できます」というように、企業への貢献意欲まで示すことが重要です。

⑤ 面接対策を徹底的に行う

書類選考を通過すれば、次はいよいよ面接です。30代後半の面接では、スキルや実績はもちろんのこと、人間性や組織へのフィット感も厳しく評価されます。

想定される質問への回答を準備する

定番の質問から、30代後半ならではの深掘り質問まで、あらかじめ回答を準備しておくことで、本番で落ち着いて対応できます。

- 定番の質問:

- 自己紹介、自己PR

- 転職理由、志望動機

- 強み、弱み

- 成功体験、失敗体験

- 30代後半特有の質問:

- マネジメント経験について具体的に教えてください。 (チームの規模、役割、苦労した点など)

- 年下の上司や同僚と働くことに抵抗はありませんか? (柔軟性や協調性を問う質問)

- これまでの経験を、当社でどのように活かせるとお考えですか? (具体的な貢献イメージを問う質問)

- 5年後、10年後のキャリアプランを教えてください。 (長期的な視点や成長意欲を問う質問)

回答を丸暗記するのではなく、要点を整理し、自分の言葉でスムーズに話せるように練習を重ねましょう。特に、転職理由と志望動機、そしてキャリアプランには一貫性を持たせることが、説得力を高める上で不可欠です。

逆質問で入社意欲と企業理解度を示す

面接の最後に必ず設けられる「何か質問はありますか?」という逆質問の時間は、絶好のアピールチャンスです。「特にありません」と答えるのは、入社意欲がないと見なされかねません。

企業研究をしっかり行っていることを前提とした、鋭い質問を準備しておきましょう。

- (良い質問の例)

- 「入社後、私が担当するチーム(またはプロジェクト)が抱えている、最も大きな課題は何だとお考えですか?」

- 「配属予定の部署では、どのようなスキルやバックグラウンドを持つ方が活躍されていますか?」

- 「御社で高い評価を得ている30代、40代の方に共通する特徴や行動様式があれば教えてください。」

このような質問は、入社後の活躍を具体的にイメージしていることの表れであり、高い意欲と深い企業理解を示すことができます。

⑥ 謙虚な姿勢と学ぶ意欲を持つ

豊富な経験を持つ30代後半だからこそ、陥りやすいのが「過去の成功体験への固執」です。面接や入社後の場面で、「前職ではこうだった」という姿勢は、プライドが高く扱いにくい人材という印象を与えかねません。

「これまでの経験はあくまで土台であり、新しい環境ではゼロから学ぶ」という謙虚な姿勢が、採用担当者や未来の同僚に安心感を与えます。実績をアピールしつつも、常に学ぶ意欲があること、新しい文化やルールを尊重する柔軟性があることを言葉と態度で示しましょう。

⑦ 可能な限り在職中に転職活動を行う

経済的な安定は、精神的な余裕に直結します。退職してから転職活動を始めると、収入が途絶える焦りから「早く決めなければ」という気持ちが強くなり、本来の希望とは異なる企業に妥協して入社してしまうリスクが高まります。

在職中に活動を行うことで、経済的な心配なく、じっくりと腰を据えて企業選びができます。 「良い企業が見つからなければ、今の会社に残る」という選択肢があることも、精神的なセーフティネットとなり、冷静な判断を助けてくれます。もちろん、現職の業務と並行して活動を進めるのは時間的・体力的に大変ですが、そのデメリットを補って余りあるメリットがあります。

⑧ 転職エージェントを有効活用する

30代後半の転職活動は、一人で進めるよりもプロの力を借りる方が、成功の確率を格段に高めることができます。転職エージェントは、あなたの強力なパートナーとなり得ます。

- 非公開求人の紹介: 市場には出回らない、企業の重要なポジションなどの非公開求人を紹介してもらえます。

- 客観的なキャリア相談: あなたの市場価値を客観的に評価し、最適なキャリアプランを一緒に考えてくれます。

- 応募書類の添削・面接対策: プロの視点から、より魅力的な書類の書き方や、面接での効果的なアピール方法をアドバイスしてくれます。

- 企業との条件交渉: 年収や入社日など、自分では言い出しにくい条件交渉を代行してくれます。

複数のエージェントに登録し、自分と相性の良いキャリアアドバイザーを見つけることが重要です。特に、30代後半やハイクラス層の転職支援に強みを持つエージェントを選ぶと、より質の高いサポートが期待できます。

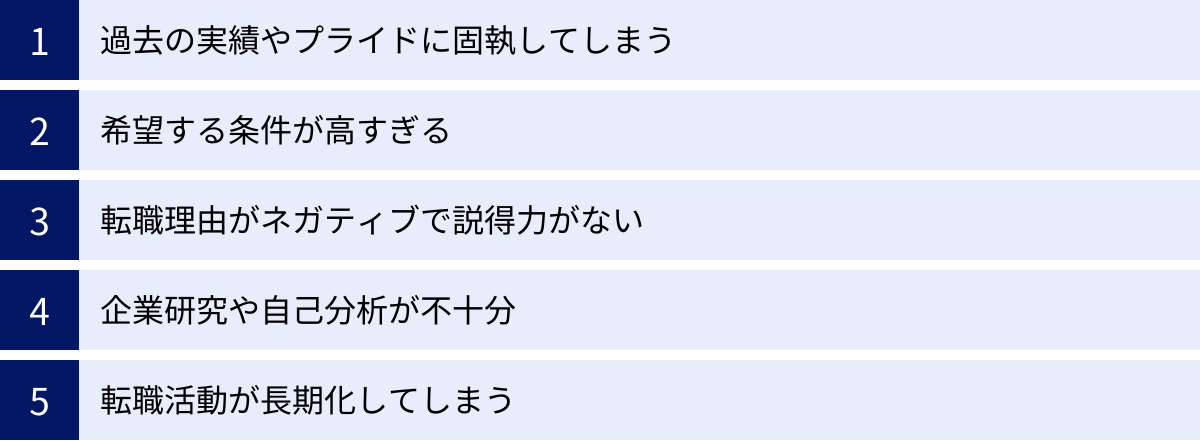

30代後半転職でよくある失敗パターンと対策

戦略的に準備を進めても、思わぬ落とし穴にはまってしまうことがあります。ここでは、30代後半の転職者によく見られる失敗パターンを5つ挙げ、それぞれに対する具体的な対策を解説します。事前に失敗例を知ることで、同じ轍を踏むリスクを回避しましょう。

過去の実績やプライドに固執してしまう

【失敗パターン】

これまでのキャリアで大きな成果を上げてきた人ほど、この罠に陥りがちです。面接の場で過去の実績を語る際に、自慢話のようになってしまったり、「自分はこれだけできるのだから、このくらいの待遇は当然だ」という態度が透けて見えたりします。また、運良く入社できたとしても、「前の会社ではこうだった」「私のやり方が正しい」と前職のやり方を押し付け、新しい環境に馴染めず孤立してしまうケースも少なくありません。

【対策】

重要なのは「アンラーニング(学びほぐし)」の姿勢です。過去の成功体験はあなたの強みですが、それが新しい環境で常に通用するとは限りません。まずは、新しい会社の文化、ルール、人間関係を尊重し、ゼロから学ぶという謙虚な気持ちを持つことが不可欠です。

面接では、実績を語りつつも、「これまでの経験を活かしつつも、まずは貴社のやり方をしっかりと吸収し、その上で自分なりの貢献をしていきたい」という柔軟な姿勢を伝えましょう。プライドは自信の裏返しでもありますが、それが過剰になると傲慢さと受け取られます。自信と謙虚さのバランスを常に意識することが、成功への鍵となります。

希望する条件が高すぎる

【失敗パターン】

「転職するからには、年収も役職も上げたい」と考えるのは自然なことです。しかし、自身の市場価値を客観的に見極めずに、希望条件ばかりを高く設定してしまうと、応募できる求人が極端に少なくなり、書類選考すら通過しないという状況に陥ります。結果として、転職活動が長期化し、モチベーションが低下してしまう悪循環に繋がります。

【対策】

まずは、転職エージェントへの相談や転職サイトのスカウト機能などを活用し、自分の客観的な市場価値を正確に把握しましょう。その上で、転職の目的を再確認し、「譲れない条件」と「妥協できる条件」に優先順位をつけることが重要です。

例えば、「仕事のやりがいが最優先なので、年収は現職維持でも構わない」「家族との時間を確保するため、リモートワークが可能なら、役職にはこだわらない」など、自分の中での判断基準を明確にします。全ての希望が100%叶う求人は稀であるという現実を受け入れ、現実的なラインで条件を設定し直すことで、視野が広がり、新たな可能性が見えてくるはずです。

転職理由がネガティブで説得力がない

【失敗パターン】

面接で転職理由を尋ねられた際に、「上司とそりが合わなかった」「残業が多すぎて疲弊した」「会社の将来性が不安で…」など、現職への不満や愚痴をそのまま伝えてしまうケースです。採用担当者は、「この人は環境が変わっても、また同じように不満を抱えて辞めてしまうのではないか」「他責思考が強いのではないか」というネガティブな印象を抱いてしまいます。

【対策】

転職のきっかけがネガティブなことであっても、それをポジティブな目標達成のためのステップとして語り直すことが重要です。

- NG例: 「上司がマイクロマネジメントで、窮屈だった」

- OK例: 「現職ではトップダウンの傾向が強く、業務の進め方が決まっているため、自身の裁量で改善提案などを行う機会が限られていました。よりボトムアップの文化が根付いている貴社で、主体的に課題解決に取り組むことで、事業の成長に貢献したいと考えています。」

このように、「現状の課題」を「転職によって実現したいこと」に繋げることで、前向きで建設的な印象を与えることができます。そのためには、自己分析を深め、「自分は将来どうなりたいのか」というキャリアビジョンを明確にしておくことが不可欠です。

企業研究や自己分析が不十分

【失敗パターン】

「とにかく早く転職したい」という焦りから、自己分析や企業研究を疎かにしてしまうパターンです。その結果、面接で志望動機やキャリアプランについて深掘りされた際に、説得力のある回答ができなくなります。また、仮に内定を得て入社したとしても、「思っていた仕事内容と違った」「社風が自分に合わなかった」といったミスマッチが生じ、早期離職に繋がるリスクも高まります。

【対策】

30代後半の転職は、キャリアにおける重要な分岐点です。焦らず、じっくりと時間をかけて準備することが、結果的に成功への近道となります。

- 自己分析: これまでのキャリアの棚卸しを徹底的に行い、自分の強み・弱み、価値観、興味関心を明確にします。

- 企業研究: 応募企業の公式サイトやIR情報、ニュースリリースはもちろん、可能であれば社員のSNSや口コミサイトなども参考にし、ビジネスモデル、事業戦略、企業文化、働く人々の雰囲気まで深く理解します。

この2つを徹底することで、「なぜこの会社でなければならないのか」「自分はこの会社でどう貢献できるのか」という問いに対して、自分だけのオリジナルな答えを導き出すことができます。この深いレベルでのマッチングこそが、入社後の活躍と満足度を左右します。

転職活動が長期化してしまう

【失敗パターン】

高い理想や準備不足からなかなか内定が出ず、転職活動が半年、1年と長期化してしまうケースです。活動が長引くと、精神的な疲弊はもちろん、キャリアのブランクが空くことへの焦りも募ります。企業側からも「なぜこんなに長く活動しているのだろう?何か問題があるのでは?」と見られてしまい、さらに不利になるという悪循環に陥る可能性があります。

【対策】

長期化を防ぐためには、計画性と戦略の見直しが鍵となります。

- 在職中に活動を始める: 精神的・経済的な余裕を持つために、可能な限り在職中に転職活動を開始しましょう。

- スケジュールを立てる: 「最初の1ヶ月は自己分析と書類準備」「次の2ヶ月で20社に応募」「3ヶ月後には内定獲得」といったように、大まかなスケジュールと目標を設定します。

- 定期的な振り返りと戦略の見直し: 例えば、書類選考の通過率が低いのであれば、職務経歴書の書き方を見直す。面接で落ちることが多いのであれば、想定問答の準備や話し方を改善する。応募する業界や職種の幅を広げてみる、など。

- 転職エージェントの活用: 客観的なアドバイスをもらいながら進めることで、独りよがりな活動になるのを防ぎ、効率的に進めることができます。

うまくいかない時こそ、一度立ち止まって原因を分析し、柔軟にアプローチを変えていくことが、長期化の沼から抜け出すために重要です。

【男女別】30代後半転職のポイント

30代後半という年代は、キャリアだけでなくライフプランにおいても大きな変化が訪れる時期です。そのため、転職を考える際には、性別によって意識すべきポイントが少し異なります。ここでは、男性と女性それぞれが直面しやすい課題と、それを乗り越えるための視点について解説します。

30代後半男性が意識すべきこと

30代後半の男性は、多くの企業から「組織の中核を担い、将来のリーダーとなる人材」として見られます。そのため、専門スキルに加えて、リーダーシップや将来性を示すことが極めて重要になります。

マネジメント経験の有無とアピール方法

企業が30代後半の男性に最も期待することの一つが、マネジメント能力です。これまでに部長や課長といった役職経験があれば、それは大きなアピールポイントになります。その際は、単に「課長として5人の部下をマネジメントしていました」と伝えるだけでなく、以下のような具体的なエピソードを交えて語ることが重要です。

- 目標設定と達成: チームにどのような目標を設定し、それを達成するためにどのような戦略を立て、メンバーをどう導いたか。

- 部下育成: メンバー一人ひとりの強みや課題をどう把握し、どのような指導やフィードバックを通じて成長を促したか。困難を抱えるメンバーにどう寄り添ったか。

- チームビルディング: チームの士気を高めるために、どのような工夫をしたか。チーム内の対立をどう解消したか。

一方で、役職に就いた経験がない場合でも、諦める必要はありません。 「プレイングマネージャー」としての経験や、リーダーシップを発揮した経験をアピールしましょう。

- プロジェクトリーダー: 特定のプロジェクトでリーダーを務め、異なる部署のメンバーをまとめ上げ、目標を達成した経験。

- 後輩指導・OJT担当: 新人や後輩の指導役として、業務知識を教えたり、成長をサポートしたりした経験。

- チームの潤滑油: 率先して情報共有を行ったり、会議でファシリテーター役を担ったりして、チームの生産性向上に貢献した経験。

重要なのは、役職の有無ではなく、自身が主体的に周囲に働きかけ、チームや組織にどのようなポジティブな影響を与えたかを具体的に語ることです。これらの経験は、立派な「広義のマネジメント経験」として評価されます。

将来のキャリアパスを明確に伝える

30代後半は、キャリアの方向性を定める重要な時期です。面接では、「この会社で5年後、10年後、どのような存在になっていたいか」という長期的なキャリアパスを問われることが多くなります。ここで明確なビジョンを語れるかどうかは、採用担当者があなたの将来性や本気度を測る上で大きな判断材料となります。

自身のキャリアパスを考える際には、大きく分けて2つの方向性があります。

- スペシャリスト路線: 特定の専門分野を極め、第一人者として組織に貢献する道。技術者、研究者、専門職などに多いキャリアパスです。

- マネジメント路線: プレイヤーから管理職へとシフトし、より大きな組織や事業を動かしていく道。

どちらが良いというわけではなく、自分の適性や志向、そして応募する企業の求める人物像とをすり合わせることが重要です。例えば、技術力を強みとするベンチャー企業でマネジメント志向ばかりを語っても響きませんし、逆に大手企業の総合職で専門分野に固執しすぎても評価されにくいでしょう。

「これまでの〇〇という経験で培った専門性をさらに深め、将来的にはこの分野のスペシャリストとして、貴社の技術革新を牽引したい」「まずはプレイヤーとして現場で成果を出し、将来的にはチームを率いるマネージャーとして、事業の拡大に貢献したい」といったように、入社後の活躍イメージと将来の展望を具体的に、かつ一貫性を持って伝えることが、内定を勝ち取るための強力な武器となります。

30代後半女性が意識すべきこと

30代後半の女性は、男性と同様にキャリアの円熟期を迎える一方で、結婚、出産、育児、あるいは親の介護といったライフイベントと仕事との両立が、より大きなテーマとなることが多い年代です。転職を成功させるためには、これらの変化を見据えたキャリア設計と、企業のサポート体制の確認が不可欠です。

ライフプランの変化を見据えたキャリア設計

将来のライフプランがどう変化するかは誰にも予測できませんが、起こりうる様々な可能性を想定し、それでも自分らしく働き続けられるキャリアを考えることが重要です。

- キャリアの継続性: 出産や育児で一時的にキャリアを中断する可能性を考える場合、復職しやすい専門性やポータブルスキルを身につけておくことが安心材料になります。

- 働き方の柔軟性: フルタイム勤務だけでなく、時短勤務、リモートワーク、フレックスタイム制など、状況に応じて働き方を柔軟に変えられる選択肢があるかどうかは、長期的にキャリアを継続する上で非常に重要です。

- キャリアの棚卸し: これまでの経験を活かしつつも、ライフイベント後も無理なく続けられる仕事は何かを考える良い機会です。例えば、全国転勤のある営業職から、勤務地が固定される内勤職へ、といったキャリアチェンジも選択肢の一つです。

面接でライフプランについて詳細に話す必要はありませんが、自分の中で「仕事とプライベートをどう両立させていきたいか」という軸をしっかり持っておくことが、企業選びのミスマッチを防ぎます。

企業の制度やカルチャーを確認する

女性が長期的に活躍できる環境かどうかを見極めるためには、制度の有無だけでなく、その制度が実際に活用されているかという「カルチャー(社風)」を確認することが極めて重要です。

- 制度の確認:

- 産前産後休暇、育児休業の制度内容

- 時短勤務制度(いつまで利用可能かなど)

- リモートワークやフレックスタイム制の導入状況

- 子の看護休暇、介護休業制度

- カルチャーの確認:

- 産休・育休の取得率と復職率: 制度があっても、取得しづらい雰囲気では意味がありません。具体的な数値データを確認できるのが理想です。

- 女性管理職の割合: 女性がキャリアアップを目指せる環境かどうかを示す重要な指標です。

- 子育て中の社員の働き方: 時短勤務や急な休みに対して、周囲の理解やサポートがあるか。

- ロールモデルの存在: 実際に子育てをしながら活躍している女性社員がいるかどうか。

これらの情報は、企業の採用サイトやサステナビリティレポートなどで公開されている場合があります。しかし、よりリアルな情報を得るためには、面接での逆質問や、可能であれば転職エージェントを通じて情報を収集するのが効果的です。

(逆質問の例)

「育児と両立しながら活躍されている女性社員の方はいらっしゃいますか?どのような働き方をされているか、差し支えなければ教えていただけますでしょうか。」

「御社ではリモートワークが導入されていると伺いましたが、配属予定の部署では、どのくらいの頻度で活用されていますか?」

自分らしいキャリアを諦めずに、ライフイベントともしなやかに両立できる環境を見つけることが、30代後半女性の転職を成功させ、長期的な幸福に繋げるための鍵となります。

30代後半からの転職におすすめの業界・職種

30代後半からのキャリアチェンジは、これまでの経験をどう活かすか、あるいは全く新しい分野に挑戦するのか、大きな決断が伴います。ここでは、「未経験からでも挑戦しやすい業界」と「これまでの経験を活かせる職種」という2つの視点から、おすすめの選択肢をご紹介します。

未経験からでも挑戦しやすい業界

30代後半からの未経験転職はハードルが高いのが現実ですが、深刻な人手不足や今後の市場拡大が見込まれる業界では、年齢や経験を問わず広く人材を募集しているケースがあります。これらの業界では、研修制度が充実していたり、異業種での経験が意外な形で評価されたりすることもあります。

IT業界

IT業界は、技術革新のスピードが速く、デジタルトランスフォーメーション(DX)の進展に伴い、あらゆる分野でIT人材の需要が高まり続けています。 経済産業省の調査でも、将来的にIT人材が大幅に不足すると予測されており、未経験者を採用し、自社で育成しようという企業も少なくありません。(参照:経済産業省「IT人材需給に関する調査」)

- なぜおすすめか:

- 深刻な人手不足: 未経験者向けの求人が比較的多く、ポテンシャルを評価してもらえる可能性がある。

- 研修制度の充実: プログラミングスクールと提携していたり、入社後に手厚い研修期間を設けたりしている企業が増えている。

- 異業種経験が活きる: 例えば、金融業界出身者がフィンテック企業で業務知識を活かしたり、小売業出身者がECサイトの開発で顧客視点を活かしたりと、「ITスキル × 前職の専門知識」という掛け合わせが強力な武器になる。

- 挑戦しやすい職種例:

- プログラマー/システムエンジニア: 学習意欲は必須だが、一度スキルを身につければ長く活躍できる。

- ITコンサルタント: 前職の業界知識を活かし、企業のIT戦略を支援する。

- IT営業: 技術的な知識と営業スキルを両立し、ソリューションを提案する。

介護・福祉業界

日本は超高齢社会に突入しており、介護サービスの需要は今後も増大し続けることが確実です。一方で、現場は恒常的な人手不足に悩まされており、年齢や経験を問わず、意欲のある人材を積極的に採用しています。

- なぜおすすめか:

- 高い社会貢献性: 人の役に立ちたい、社会に貢献したいという思いを直接的に実現できる仕事。

- 資格取得支援: 多くの施設や事業所で「介護職員初任者研修」などの資格取得を支援する制度が整っており、働きながらスキルアップが可能。

- ポータブルスキルが活きる: 人と接する仕事であるため、コミュニケーション能力やホスピタリティ、マネジメント経験など、これまでの社会人経験で培ったスキルを大いに活かせる。

- 挑戦しやすい職種例:

- 介護スタッフ: 身体介護や生活援助など、利用者の日常を支える。

- 生活相談員: 利用者やその家族からの相談に応じ、各種手続きをサポートする。

- ケアマネージャー: 介護経験を積んだ後、資格を取得してキャリアアップも目指せる。

運輸・物流業界

EC(電子商取引)市場の急速な拡大に伴い、運輸・物流業界の需要も右肩上がりに伸びています。 いわゆる「2024年問題」などで働き方改革が急務となっており、労働環境の改善を進めながら、新たな人材を確保しようとする動きが活発です。

- なぜおすすめか:

- 安定した需要: 人々の生活に不可欠なインフラであり、景気の変動を受けにくい。

- 未経験歓迎の求人が多い: 特にトラックドライバーや倉庫内作業スタッフなどは、特別な経験がなくても始めやすい職種が多い。

- キャリアパスの多様性: 現場からスタートし、運行管理者や倉庫マネージャーなど、管理職を目指すキャリアパスも描ける。

- 挑戦しやすい職種例:

- セールスドライバー: 荷物の配送だけでなく、顧客への営業活動も行う。

- 倉庫管理・物流管理: 在庫管理や入出庫作業、配送計画の立案などを担う。

これまでの経験やスキルを活かせる職種

未経験業界への挑戦も一つの道ですが、30代後半の転職で成功確率を高める王道は、これまでのキャリアで培った「ポータブルスキル」を活かせる職種を選ぶことです。業界が変わっても、これらの職種であれば比較的スムーズに移行し、即戦力として活躍できる可能性が高まります。

営業職

営業職は、あらゆるビジネスの根幹をなす職種であり、そのスキルは極めて汎用性が高いと言えます。たとえ扱う商材やサービスが変わっても、顧客との関係構築能力、課題発見能力、提案力、交渉力といったコアスキルはそのまま通用します。

- なぜ活かせるか:

- 成果が明確: 売上や契約件数といった具体的な数字で実績を示しやすいため、自身の価値をアピールしやすい。

- 人脈が武器になる: 同業界内での転職であれば、前職で築いた人脈が大きなアドバンテージになる。

- 多様な業界で需要: メーカー、IT、金融、不動産、広告など、ほぼ全ての業界で営業職の募集があるため、選択肢が広い。

- アピールポイント: 前職でどのような顧客に対し、どのようなアプローチで、どれだけの成果を上げたのかを、STARメソッドを用いて具体的に語ることが重要です。

企画・マーケティング職

市場を分析し、商品やサービスの戦略を立て、販売促進の施策を実行する企画・マーケティング職も、ポータブルスキルが活きる代表的な職種です。特に、論理的思考力、情報収集・分析能力、創造力、プロジェクト推進力などが求められます。

- なぜ活かせるか:

- 課題解決能力が直結: 企業の「売上を伸ばしたい」「ブランドイメージを向上させたい」といった課題に対し、直接的な解決策を提案できる。

- 異業種経験が強みに: 前職で得た特定の業界知識や顧客インサイトが、新しい市場でのユニークな戦略立案に繋がることがある。

- デジタルシフトで需要増: WebマーケティングやSNS活用、データ分析など、デジタル領域のスキルを持つ人材の需要は特に高い。

- アピールポイント: 担当した商品やサービスの売上をどう伸ばしたか、どのようなプロモーションを企画・実行し、どのような反響を得たか、といった実績を定量的に示しましょう。

マネジメント職

30代後半は、プレイヤーとしての経験に加え、リーダーや管理職としての経験を積んでいる人も多い年代です。そのマネジメント経験を直接活かせるのが、課長、部長といったマネジメント職への転職です。

- なぜ活かせるか:

- 企業からの高い需要: 組織をまとめ、事業を成長させることができるマネジメント人材は、常に多くの企業が求めている。

- 高待遇が期待できる: 責任の大きいポジションであるため、年収などの待遇面でキャリアアップを実現しやすい。

- 組織全体への貢献: 一人のプレイヤーとしてではなく、チームや部署全体を動かして大きな成果を出すという、よりスケールの大きな仕事に挑戦できる。

- アピールポイント: チームの規模、達成した目標、部下育成の実績、組織課題をどう解決したかなど、自身のマネジメントスタイルと具体的な成果をセットで語ることが求められます。

30代後半の転職に強いおすすめ転職サービス5選

30代後半の転職活動を成功させるためには、自分に合った転職サービスを戦略的に活用することが不可欠です。ここでは、それぞれに特徴や強みを持つ、おすすめの転職サービスを5つ厳選してご紹介します。各サービスの特徴を理解し、複数を併用することで、より多くのチャンスを掴むことができます。

| サービス名 | 特徴 | 求人数(目安) | 主なターゲット層 |

|---|---|---|---|

| リクルートエージェント | 業界最大級の求人数を誇り、全業種・職種を網羅。実績豊富なアドバイザーによるサポートが強み。 | 公開・非公開あわせて70万件以上 | 幅広い年代・職種、転職が初めての人 |

| doda | 転職サイトとエージェントサービスが一体化。スカウト機能も充実しており、多角的な活動が可能。 | 約20万件以上 | 20代~30代が中心だが、幅広い層に対応 |

| マイナビエージェント | 各業界の専門知識を持つアドバイザーが担当。特に中小・優良企業の求人に強みを持つ。 | 非公開求人を含め多数 | 20代~30代の若手・中堅層 |

| JACリクルートメント | 年収600万円以上のハイクラス・ミドルクラス向け。外資系やグローバル企業の求人が豊富。 | 非公開求人が中心 | 30代~50代の管理職・専門職 |

| ビズリーチ | 企業やヘッドハンターから直接スカウトが届くハイクラス向けプラットフォーム。 | 10万件以上 | 年収500万円以上の即戦力人材 |

| 求人数は2024年5月時点の各社公式サイト等の公表データを参考に記載しており、変動する可能性があります。 |

① リクルートエージェント

【特徴・強み】

リクルートエージェントは、業界最大級の求人数を誇る、総合型転職エージェントの最大手です。その圧倒的な案件数は、公開求人だけでなく、一般には出回らない非公開求人も多数含んでいます。業界・職種を問わず、大手企業からベンチャー企業まで幅広い選択肢の中から、自分に合った求人を探すことができます。

長年の実績に裏打ちされた転職支援ノウハウも強みです。経験豊富なキャリアアドバイザーが、キャリアの棚卸しから、職務経歴書の添削、独自の企業情報を基にした面接対策まで、手厚くサポートしてくれます。転職が初めてで何から手をつければ良いか分からないという方でも、安心して活動を進めることができるでしょう。(参照:株式会社リクルート リクルートエージェント公式サイト)

【こんな人におすすめ】

- できるだけ多くの求人を比較検討したい方

- 自分のキャリアの選択肢を広げたい方

- 初めて転職活動をするため、手厚いサポートを受けたい方

② doda

【特徴・強み】

dodaは、転職サイトとしての機能と、転職エージェントとしての機能を併せ持つ、ユニークなサービスです。自分で求人を探して応募することも、キャリアアドバイザーに相談して求人を紹介してもらうことも、同じプラットフォーム上で同時に進めることができます。

また、「レジュメビルダー」や「年収査定」、「キャリアタイプ診断」といった自己分析に役立つツールが充実しているのも大きな特徴です。企業から直接オファーが届くスカウトサービスも活発で、自分の市場価値を客観的に測るのにも役立ちます。一つのサービスで多角的なアプローチをしたい方に最適です。(参照:パーソルキャリア株式会社 doda公式サイト)

【こんな人におすすめ】

- 自分のペースで求人を探しつつ、プロのアドバイスも受けたい方

- 自己分析や市場価値の把握から始めたい方

- 企業からのスカウトを受けて、新たな可能性を探りたい方

③ マイナビエージェント

【特徴・強み】

マイナビエージェントは、丁寧で親身なサポートに定評のある転職エージェントです。特に20代~30代の若手・中堅層の転職支援に強みを持ちますが、30代後半のキャリアを考える上でも頼りになる存在です。

大きな特徴は、各業界の採用事情に精通した「業界専任制」のキャリアアドバイザーが担当してくれる点です。IT、メーカー、金融、医療といった専門分野ごとの深い知識を基に、キャリアプランの相談や求人紹介を行ってくれるため、より的確なアドバイスが期待できます。また、大手企業だけでなく、独自のネットワークを活かした優良な中小企業の求人が豊富な点も魅力です。(参照:株式会社マイナビ マイナビエージェント公式サイト)

【こんな人におすすめ】

- キャリアアドバイザーとじっくり相談しながら進めたい方

- 特定の業界への転職を希望しており、専門的な情報を得たい方

- 大手だけでなく、隠れた優良企業や中小企業も視野に入れたい方

④ JACリクルートメント

【特徴・強み】

JACリクルートメントは、管理職や専門職といったハイクラス・ミドルクラスの転職支援に特化したエージェントです。特に年収600万円以上の層をターゲットとしており、30代後半で更なるキャリアアップを目指す方に最適なサービスと言えます。

外資系企業やグローバル企業の求人に強みを持ち、語学力を活かしたい方にもおすすめです。コンサルタントは、求職者と企業の双方を担当する「両面型」のため、企業の事業戦略や求める人物像、社風といった内部情報に非常に詳しいのが特徴です。その深い企業理解に基づいた、質の高いマッチングが期待できます。これまでの経験を活かして、より責任のあるポジションや高い年収を目指したい場合に、強力なパートナーとなるでしょう。(参照:株式会社ジェイエイシーリクルートメント公式サイト)

【こんな人におすすめ】

- 年収600万円以上で、管理職や専門職を目指す方

- 外資系企業やグローバルな環境で働きたい方

- コンサルタントから質の高い情報提供やサポートを受けたい方

⑤ ビズリーチ

【特徴・強み】

ビズリーチは、企業やヘッドハンターから直接スカウトが届く、ハイクラス向けのスカウト型転職サイト(プラットフォーム)です。職務経歴書を登録しておくと、それを見た優良企業や、様々な業界に精通したヘッドハンターが、あなたの経験やスキルに合ったポジションを提案してくれます。

自分では探せなかったような思わぬ企業との出会いや、非公開の重要なポジションのオファーが舞い込む可能性があります。自分の市場価値を試したい、キャリアの選択肢を広げたいという意欲的な方に最適です。有料プランに登録することで、全てのスカウトを閲覧・返信できるようになり、より主体的な転職活動が可能になります。受け身ではなく、攻めの姿勢で転職活動を進めたい方におすすめです。(参照:株式会社ビズリーチ公式サイト)

【こんな人におすすめ】

- 自分の市場価値を客観的に知りたい方

- 現時点ですぐに転職する気はないが、良いオファーがあれば考えたい方

- 質の高いヘッドハンターを通じて、キャリアの可能性を広げたい方

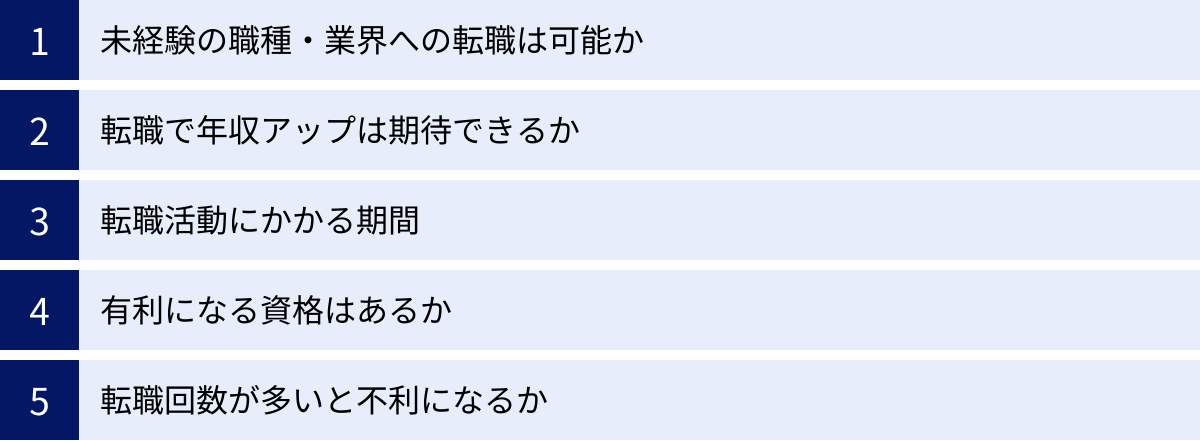

30代後半の転職に関するQ&A

ここでは、30代後半の転職活動において、多くの方が抱える疑問や不安について、Q&A形式でお答えします。これまでの内容の総まとめとして、ぜひ参考にしてください。

未経験の職種・業界への転職は可能ですか?

A. 可能性はゼロではありませんが、20代に比べてハードルは格段に高くなります。

企業が30代後半に求めるのは、主に即戦力としてのスキルと経験です。そのため、全くの未経験分野への転職は厳しい道のりになることを覚悟する必要があります。

しかし、成功の可能性を高める方法はあります。

- ポータブルスキルをアピールする: 営業経験で培った交渉力や、事務職で培った業務改善スキルなど、業種・職種を問わず活かせる能力を具体的に示し、新しい分野でも貢献できることをアピールします。

- 人手不足の業界を狙う: IT業界や介護業界など、未経験者を積極的に採用・育成している業界であれば、門戸は比較的広いと言えます。

- 前職の経験と親和性の高い分野を選ぶ: 例えば、アパレル販売の経験を活かして、アパレルECサイトの運営職に挑戦するなど、これまでの知識が活かせる領域を選ぶと、説得力が増します。

- 学ぶ意欲と覚悟を示す: 資格を取得したり、スクールに通ったりするなど、新しい分野への挑戦に対する本気度を具体的な行動で示すことが重要です。また、一時的な年収ダウンを受け入れる覚悟も必要になる場合があります。

結論として、未経験転職は不可能ではありませんが、なぜその分野に挑戦したいのかという強い動機と、これまでの経験をどう活かせるのかという論理的な説明、そして周到な準備が不可欠です。

転職で年収アップは期待できますか?

A. 戦略次第で十分に可能です。ただし、必ずしもアップするとは限りません。

30代後半の転職は、年収アップの大きなチャンスとなり得ます。特に、以下のようなケースでは年収アップの可能性が高まります。

- 同業種・同職種でのキャリアアップ: これまでの経験や実績が正当に評価され、より給与水準の高い企業や、成長著しい企業へ転職する場合。

- マネジメント職へのステップアップ: プレイヤーから管理職へとポジションを上げることで、役職手当などが付き、年収が上がることが期待できます。

- 専門性を活かした転職: 高い専門性が求められるニッチな分野や、需要の高いスキル(例:データサイエンス、AIなど)を保有している場合。

一方で、前述の通り、未経験の業界・職種への転職や、大企業から中小・ベンチャー企業への転職などの場合は、年収が下がる可能性も十分にあります。

年収アップを実現するためには、自身の市場価値を正確に把握し、それに見合った、あるいはそれ以上の評価をしてくれる企業を戦略的に探すことが重要です。転職エージェントなどを活用し、非公開のハイクラス求人を狙うのも有効な手段です。

転職活動にはどのくらいの期間がかかりますか?

A. 一般的には3ヶ月~6ヶ月が目安ですが、個人差が大きいです。

転職活動の期間は、本人のスキル、希望条件、活動の進め方などによって大きく異なります。早い人では1~2ヶ月で決まることもあれば、1年以上かかるケースも珍しくありません。

一般的な活動期間の内訳としては、

- 自己分析・情報収集・書類準備:~1ヶ月

- 応募・書類選考・面接:1~3ヶ月

- 内定・条件交渉・退職手続き:1~2ヶ月

といった流れになります。

活動が長期化するのを防ぐためには、①在職中に活動を始めること、②計画的にスケジュールを立てて進めること、③うまくいかない場合は応募書類や面接対策、応募先の戦略を見直すことが重要です。焦りは禁物ですが、だらだらと活動するのではなく、一定の期間を区切って集中して取り組むことをおすすめします。

有利になる資格はありますか?

A. 資格そのものより実務経験が重視されますが、特定の資格はアピール材料になります。

30代後半の転職では、資格を持っているだけで採用が決まることはほとんどありません。あくまで「実務経験」が主役であり、資格はそれを補強する、あるいは専門性や学習意欲を証明する材料と捉えるべきです。

その上で、有利に働く可能性のある資格には以下のようなものがあります。

- 汎用性の高い資格:

- TOEIC(800点以上など): グローバル企業や外資系企業を目指す場合に有効。

- 日商簿記2級以上: 経理・財務職だけでなく、営業や企画職でも数字に強いことをアピールできる。

- 中小企業診断士: 経営に関する幅広い知識を証明でき、コンサルティング職や企画職で有利に働くことがある。

- 専門性の高い資格:

- 目指す業界・職種に直結するもの: 不動産業界なら「宅地建物取引士」、IT業界なら「基本情報技術者」「応用情報技術者」、経理なら「税理士」「公認会計士」など。

資格取得を目指す場合は、自分のキャリアプランと照らし合わせ、本当に必要かどうかを慎重に判断しましょう。

転職回数が多いと不利になりますか?

A. 回数の多さ自体よりも、その「理由」と「一貫性」が問われます。

単に転職回数が多いというだけで、一概に不利になるとは言えません。採用担当者が見ているのは、それぞれの転職を通じて、何を学び、どのようにスキルアップしてきたかというストーリーです。

- ネガティブに見られるケース:

- それぞれの在籍期間が極端に短い(1年未満など)。

- 転職理由に一貫性がなく、場当たり的な印象を与える。

- 人間関係の不満など、他責的な理由が多い。

- ポジティブに見せる方法:

- 「専門性を高めるため」「より大きな裁量を持って挑戦するため」といった、明確な目的意識に基づいたキャリアアップのための転職であることを説明する。

- それぞれの職場で得たスキルや経験が、線となって繋がっており、応募先企業でそれらがどのように統合されて活かせるのかを具体的に語る。

もし転職回数に自信がない場合でも、それを「多様な環境への適応能力」や「幅広い業界知識」といった強みに転換してアピールすることも可能です。重要なのは、過去の経歴を前向きに捉え、説得力のあるキャリアストーリーとして語ることです。