20代後半は、社会人として数年の経験を積み、自分のキャリアについて深く考える時期です。今後のキャリアパスを見据え、「このままで良いのだろうか」「もっと成長できる環境があるのではないか」と、転職を意識する方も少なくないでしょう。

この記事では、20代後半の転職を成功させるための具体的な戦略を、網羅的に解説します。転職市場における自身の立ち位置を理解し、メリット・デメリットを把握した上で、計画的に行動することが成功への鍵です。やるべきことや注意点をステップごとに詳しく説明するので、ぜひ最後までお読みいただき、あなたのキャリアプランニングにお役立てください。

目次

20代後半の転職市場における立ち位置

20代後半の転職活動を始めるにあたり、まずは転職市場において自身がどのような立ち位置にいるのかを客観的に把握することが不可欠です。企業が20代後半の候補者に何を期待しているのか、そして20代前半の転職と何が違うのかを理解することで、効果的な戦略を立てられます。

20代後半の転職は「きつい」「やめとけ」と言われる理由

インターネットや周囲の人の話で、「20代後半の転職はきつい」「中途半端だからやめとけ」といったネガティブな意見を耳にしたことがあるかもしれません。なぜ、このような声が上がるのでしょうか。その背景には、20代後半特有の期待と現実のギャップが存在します。

第一に、企業からの期待値が格段に高まることが挙げられます。20代前半であれば「ポテンシャル採用」として、未経験でも若さや学習意欲が評価されやすい傾向にあります。しかし、20代後半になると、3〜7年程度の社会人経験があることが前提とされ、単なるポテンシャルだけでは通用しなくなります。企業は採用コストをかけている以上、即戦力として早期に成果を出すことを期待します。このプレッシャーが「きつい」と感じる一因です。

第二に、キャリアの方向性がある程度定まっていると見なされる点です。これまでの経験と全く関連のない分野への転職は、20代前半に比べて難易度が上がります。「なぜ今この業界・職種なのか?」という問いに対して、これまでの経験と結びつけた一貫性のある、論理的な説明が求められます。安易なキャリアチェンジは「計画性がない」と判断されかねず、これが「やめとけ」と言われる所以の一つです。

第三に、同世代との比較がシビアになる点も無視できません。同じ20代後半でも、順調にキャリアを積み、専門性を高めている人材は多く存在します。選考の場では、そうしたライバルたちと比較されることになります。自分の強みや実績を明確に言語化できなければ、競争に勝ち抜くことは難しいでしょう。

最後に、ライフイベントとの兼ね合いも関係します。20代後半は結婚や出産、育児といったライフステージの変化が訪れやすい時期です。転職活動には時間もエネルギーも必要であり、プライベートとの両立に困難を感じるケースも少なくありません。また、転職直後は有給休暇が少なかったり、産休・育休の取得条件を満たせなかったりする可能性もあり、慎重な計画が求められます。

これらの理由から「きつい」「やめとけ」と言われることがありますが、これらは裏を返せば「目的意識を持って計画的に進めないと失敗しやすい」という警鐘です。自身の市場価値を正しく理解し、しっかりとした準備を行えば、20代後半の転職はキャリアを飛躍させる絶好の機会となり得ます。

企業が20代後半の採用で求めること

では、企業側は20代後半の候補者に対して具体的に何を求めているのでしょうか。主に「即戦力性」「マネジメント素養」「ポテンシャル」の3つの要素が挙げられます。

即戦力となる実務経験とスキル

最も重視されるのが、入社後すぐに活躍できる実務経験と専門スキルです。数年間の社会人経験で培った、再現性のある能力が求められます。

例えば、営業職であれば、単に「営業経験があります」ではなく、「法人向け無形商材の新規開拓営業で、3年間で累計〇〇円の売上を達成し、特に〇〇業界の顧客基盤構築に貢献しました」といった具体的な実績が重要です。エンジニアであれば、使用可能なプログラミング言語や開発経験のあるプロジェクト、担当したフェーズなどを詳細に説明できる必要があります。

また、特定の職務に関する「専門スキル」だけでなく、どのような職種でも通用する「ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)」も同様に重要視されます。

- 課題解決能力: 現状を分析し、問題点を発見し、解決策を立案・実行する力

- コミュニケーション能力: 社内外の関係者と円滑な人間関係を築き、交渉や調整を行う力

- 論理的思考力: 物事を体系的に捉え、筋道を立てて考える力

- プロジェクトマネジメント能力: 目的達成のために計画を立て、リソースを管理し、進捗をコントロールする力

これらのスキルを、具体的なエピソードを交えてアピールできるかが、採用の可否を大きく左右します。

マネジメントの素養とリーダーシップ

20代後半は、プレイヤーとして成果を出すだけでなく、将来のリーダー・管理職候補としての素養も期待され始めます。多くの企業は、30代でチームの中核を担う人材へと成長してくれることを視野に入れて採用活動を行っています。

そのため、これまでの経験の中で、リーダーシップを発揮した経験があるかどうかは重要な評価ポイントです。

- 後輩や新入社員の指導・育成経験

- 数名規模のチームやプロジェクトのリーダーを務めた経験

- 業務改善や新しい仕組みづくりを主導した経験

たとえ役職についていなくても、「自ら率先して周囲を巻き込み、目標達成に向けて行動した」という経験は、十分にリーダーシップのアピールになります。組織への貢献意欲や、チーム全体の成果を考える視点を持っているかが問われます。

今後の成長が期待できるポテンシャル

即戦力性が重視される一方で、30代以降のキャリアを見据えた成長のポテンシャル(伸びしろ)も依然として評価対象です。20代ならではの柔軟性や学習意欲、新しい環境への適応力は大きな魅力です。

企業は、候補者が現状のスキルに満足せず、常に新しい知識やスキルを吸収し、変化に対応しようとする姿勢を持っているかを見ています。

- 現在の業務に関連する資格取得やセミナー参加

- 新しい技術や業界動向に対するキャッチアップの姿勢

- 自身の課題を認識し、それを克服しようとする努力

面接では、5年後、10年後のキャリアプランについて質問されることがよくあります。これは、候補者が自律的にキャリアを考え、成長し続けようとする意欲があるかを確認するための質問です。明確なビジョンを持ち、その実現に向けて努力する姿勢を示すことが、ポテンシャルをアピールする上で効果的です。

20代前半の転職との違い

20代後半の転職は、20代前半(特に第二新卒)の転職とは、企業から見られるポイントが大きく異なります。この違いを理解しておくことは、自己PRや面接対策において非常に重要です。

| 比較項目 | 20代前半(主に第二新卒) | 20代後半 |

|---|---|---|

| 評価の主軸 | ポテンシャル、人柄、学習意欲 | 即戦力となる実務経験・スキル + ポテンシャル |

| 求められる経験 | 社会人としての基礎的なマナーやPCスキル | 3年以上の実務経験、具体的な業務実績 |

| 求められるスキル | コミュニケーション能力、素直さ | 専門スキル、課題解決能力、マネジメントの素養 |

| キャリアの一貫性 | あまり問われないことが多い | 重視される傾向が強い(なぜ転職するのか、の説得力) |

| 企業側の期待 | 「育てていく」前提の採用 | 早期の戦力化、将来のリーダー・中核人材候補 |

| 求人の傾向 | 「未経験歓迎」「ポテンシャル採用」が中心 | 「実務経験者優遇」「〇〇経験3年以上」など条件付きが増加 |

表からもわかるように、20代前半では「これからどう成長してくれるか」という未来への期待が評価の中心です。多少の経験不足は大目に見てもらえることも多く、人物面や意欲が採用の決め手になることも少なくありません。

一方、20代後半では、「これまで何をしてきて、何ができるのか」という過去の実績が評価の土台となります。その上で、「これからどう成長し、会社に貢献してくれるのか」という未来への期待が加わります。つまり、実績とポテンシャルの両面で高いレベルが求められるのです。

この違いを認識せずに、20代前半と同じように「やる気とポテンシャル」だけをアピールしても、採用担当者には響きません。「そのやる気を裏付けるだけの経験とスキルはありますか?」と問われることになるでしょう。自分の経験を具体的に語り、それが応募先企業でどのように活かせるのかを論理的に説明することが、20代後半の転職を成功させるための第一歩です。

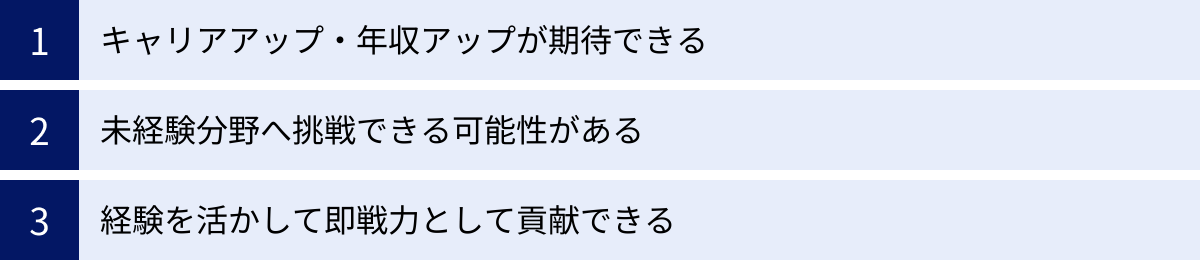

20代後半で転職する3つのメリット

20代後半の転職には、企業からの高い期待や厳しい選考といった側面がある一方で、この時期だからこそ得られる大きなメリットも存在します。これまでの社会人経験を武器に、キャリアをより良い方向へ導くチャンスが豊富にあります。

① キャリアアップ・年収アップが期待できる

20代後半の転職における最大のメリットの一つは、これまでの経験と実績を正当に評価され、キャリアアップや年収アップを実現できる可能性が高いことです。

新卒で入社した会社では、年功序列の風土が根強く、成果を出しても給与や役職に反映されにくい場合があります。また、会社の給与テーブルの上限が見えてしまい、将来的な年収アップに限界を感じることもあるでしょう。

しかし、転職市場では、あなたのスキルや実績は客観的に評価されます。特に、特定の分野で専門性を高めてきた人材や、着実な成果を上げてきた人材は、多くの企業にとって魅力的です。現職よりも高いポジションや、大幅な年収アップを提示されての転職も決して珍しくありません。

例えば、以下のようなシナリオが考えられます。

- 中小企業の営業エースとして幅広い業務を経験した人が、その実績を武器に大手企業の専門職に転職し、年収が100万円以上アップする。

- 特定の技術領域でスキルを磨いたITエンジニアが、より専門性を評価してくれる成長中のベンチャー企業にCTO候補として迎えられ、ストックオプションを得る。

- 事業会社でマーケティングを担当していた人が、より上流の戦略立案に関われるコンサルティングファームへ転職し、キャリアの幅を広げる。

このように、現職の評価制度や環境に縛られることなく、自分の市場価値に見合った待遇を得られるチャンスがあるのが、20代後半の転職の大きな魅力です。そのためには、自分のスキルセットと実績を客観的に棚卸しし、それを求める企業を的確に見つけ出すことが重要になります。

② 未経験分野へ挑戦できる可能性がある

「即戦力性が求められる」と聞くと、未経験分野へのキャリアチェンジは不可能に思えるかもしれません。しかし、20代後半は、未経験分野へ挑戦できる最後のチャンスとも言われています。

30代になると、企業はより高い専門性とマネジメント経験を求めるようになり、未経験者を採用するリスクを避ける傾向が強まります。その点、20代であれば、まだ若さと柔軟性、吸収力の高さが評価され、ポテンシャルを信じて採用される可能性があります。

ただし、20代前半のように「意欲だけ」で挑戦できるわけではありません。20代後半の未経験転職を成功させるには、戦略的なアプローチが必要です。重要なのは、「これまでの経験で培ったポータブルスキルを、新しい分野でどのように活かせるか」を具体的に示すことです。

例えば、

- 営業職で培った顧客折衝能力や課題発見能力を活かして、ITコンサルタントに挑戦する。

- 事務職で培ったデータ分析能力や業務効率化のスキルを活かして、Webマーケターに挑戦する。

- 販売職で培ったコミュニケーション能力とマネジメント経験を活かして、人事(採用担当)に挑戦する。

このように、職種は未経験でも、これまでのキャリアで得たスキルとの共通点を見つけ出し、説得力のある志望動機を構築することができれば、採用の可能性は十分にあります。全くのゼロからのスタートではなく、「これまでの経験を土台にしたキャリアチェンジである」とアピールすることが成功の鍵です。

この時期を逃すと、キャリアチェンジのハードルは格段に上がります。将来的にやりたいことがあるならば、20代後半は挑戦を検討すべき重要なタイミングと言えるでしょう。

③ 経験を活かして即戦力として貢献できる

20代前半の転職、特に第二新卒の場合、入社後は研修を受けたり、OJTで業務を覚えたりと、一人前になるまでに一定の時間がかかります。しかし、20代後半の転職者は、数年間の社会人経験で培ったビジネスの基礎体力と実務スキルを備えています。

そのため、入社後の立ち上がりが早く、比較的早い段階から即戦力としてチームに貢献できるというメリットがあります。これは、採用する企業側にとっても大きな魅力です。教育コストを抑えられ、すぐに現場の戦力として計算できる人材は非常に価値が高いのです。

候補者自身にとっても、これは大きな自信につながります。新しい環境に飛び込む不安は誰にでもありますが、「自分にはこれだけの経験とスキルがある」という自負があれば、堂々と業務に取り組むことができます。

また、早期に成果を出すことで、社内での信頼を迅速に獲得できます。新しい人間関係を築く上でも、仕事で結果を出すことは非常に有効です。周囲から「仕事ができる人」と認められれば、より重要な仕事を任されたり、意見を聞いてもらえたりする機会が増え、スムーズに組織に溶け込めます。

前職で「もっと裁量のある仕事がしたい」「自分の力でプロジェクトを動かしたい」と感じていた人にとって、経験を武器に新しい環境で実力を発揮できることは、仕事のやりがいや満足度を大きく向上させる要因となるでしょう。自分の能力を試し、さらに成長させるための最適なフィールドを見つけられるのが、20代後半の転職の醍醐味の一つです。

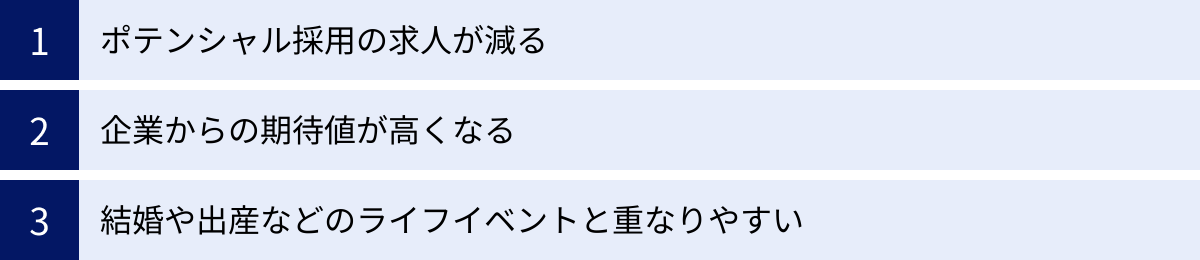

20代後半の転職で知っておくべきデメリット・注意点

メリットの多い20代後半の転職ですが、成功のためには知っておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることで、転職活動におけるリスクを最小限に抑えられます。

ポテンシャル採用の求人が減る

20代後半の転職活動で直面する最も大きな変化は、「ポテンシャル採用」の求人が明確に減少することです。20代前半、特に第二新卒を対象とした求人では「未経験者歓迎」「経験不問」といった言葉が頻繁に見られますが、20代後半になるとその数はぐっと少なくなります。

求人票の応募資格欄には、「〇〇業界での実務経験3年以上」「〇〇のスキルをお持ちの方」といった、具体的な経験やスキルを求める文言が並ぶようになります。これは、企業が採用において「即戦力性」を重視していることの表れです。

もし未経験の職種へのキャリアチェンジを考えている場合、この現実は大きな壁となります。「未経験歓迎」と書かれている求人であっても、応募者の中に経験者がいれば、そちらが優先される可能性は高まります。また、同じ未経験者同士の比較であれば、より若く、吸収力が高いと見なされる20代前半の候補者が有利になることも少なくありません。

この状況を乗り越えるためには、前述の通り、自分のポータブルスキルを明確にし、応募先の職務でどのように活かせるかを論理的に説明する必要があります。また、スクールに通って専門知識を学んだり、関連資格を取得したりするなど、本気度と学習意欲を行動で示すことも重要です。

漠然と「新しいことに挑戦したい」という気持ちだけでは、厳しい選考を突破することは困難です。なぜその仕事でなければならないのか、そのためにどのような準備をしてきたのかを、説得力を持って語れるように準備しましょう。

企業からの期待値が高くなる

20代後半の転職者は、20代前半の若手社員とは異なり、相応の給与と待遇で迎え入れられることが多くなります。それは、企業があなたのこれまでの経験とスキルに対して投資をしていることを意味します。したがって、入社後に求められる成果のレベル、すなわち「期待値」は自ずと高くなります。

「入社したばかりなので、少しずつ慣れていけば…」という甘えは通用しないと考えた方がよいでしょう。企業側は「即戦力」として採用しているため、入社後できるだけ早い段階でパフォーマンスを発揮し、チームや事業に貢献することを期待しています。

この高い期待値は、やりがいにつながる一方で、大きなプレッシャーにもなり得ます。入社前に聞いていた話と実際の業務内容や役割にギャップがあった場合、「期待に応えられない」と焦りを感じ、早期離職につながってしまうリスクもゼロではありません。

こうしたミスマッチを防ぐためには、選考過程、特に面接の場で、業務内容や期待される役割について徹底的に確認することが不可欠です。「具体的にどのような業務からスタートしますか?」「入社後3ヶ月、半年で、どのような状態になっていることを期待されますか?」といった質問を通じて、入社後のイメージを具体的にすり合わせましょう。

自分のスキルセットでその期待に応えられるかを冷静に判断し、少し背伸びをするくらいが丁度良いかもしれません。しかし、明らかに自分の能力を超えていると感じる場合は、正直にその旨を伝えたり、他の企業を検討したりする勇気も必要です。

結婚や出産などのライフイベントと重なりやすい

20代後半は、キャリアだけでなくプライベートにおいても大きな変化が訪れやすい時期です。結婚、配偶者の転勤、出産、育児、住宅購入など、重要なライフイベントと転職活動が重なる可能性があります。

これらのライフイベントは、転職活動に様々な影響を及ぼします。

- 時間的な制約: 結婚式の準備や新生活のスタート、育児などに追われ、転職活動に割ける時間が限られてしまう。平日の日中に面接時間を確保するのが難しいといった物理的な問題も発生します。

- 精神的な負担: 複数の大きな決断を同時に進めることは、精神的なストレスも大きくなります。焦りから判断を誤ってしまうリスクもあります。

- 制度上の制約: 転職してすぐは、育児休業の取得要件(例:同じ会社で1年以上勤務していること)を満たせない場合があります。また、住宅ローンの審査では、勤続年数が短いと不利になることもあります。

- 企業選びの軸の変化: 独身の時とは異なり、家族のことも考えた企業選びが必要になります。給与や福利厚生はもちろん、勤務地、転勤の有無、働き方の柔軟性(時短勤務、リモートワークなど)といった条件の優先度が高まります。

特に女性の場合、出産や育児を視野に入れると、企業の制度や文化をより慎重に見極める必要があります。求人票に「産休・育休制度あり」と書かれているだけでは不十分です。実際に制度の取得実績がどれくらいあるのか、復職率は高いのか、復職後はどのようなキャリアを歩んでいる女性社員がいるのかといった、リアルな情報を収集することが重要です。

これらのライフイベントを考慮せずに転職活動を進めてしまうと、後々「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。将来のライフプランをある程度見据えた上で、長期的な視点でキャリアプランと両立できる企業を選ぶという意識を持つことが、20代後半の転職では不可欠です。

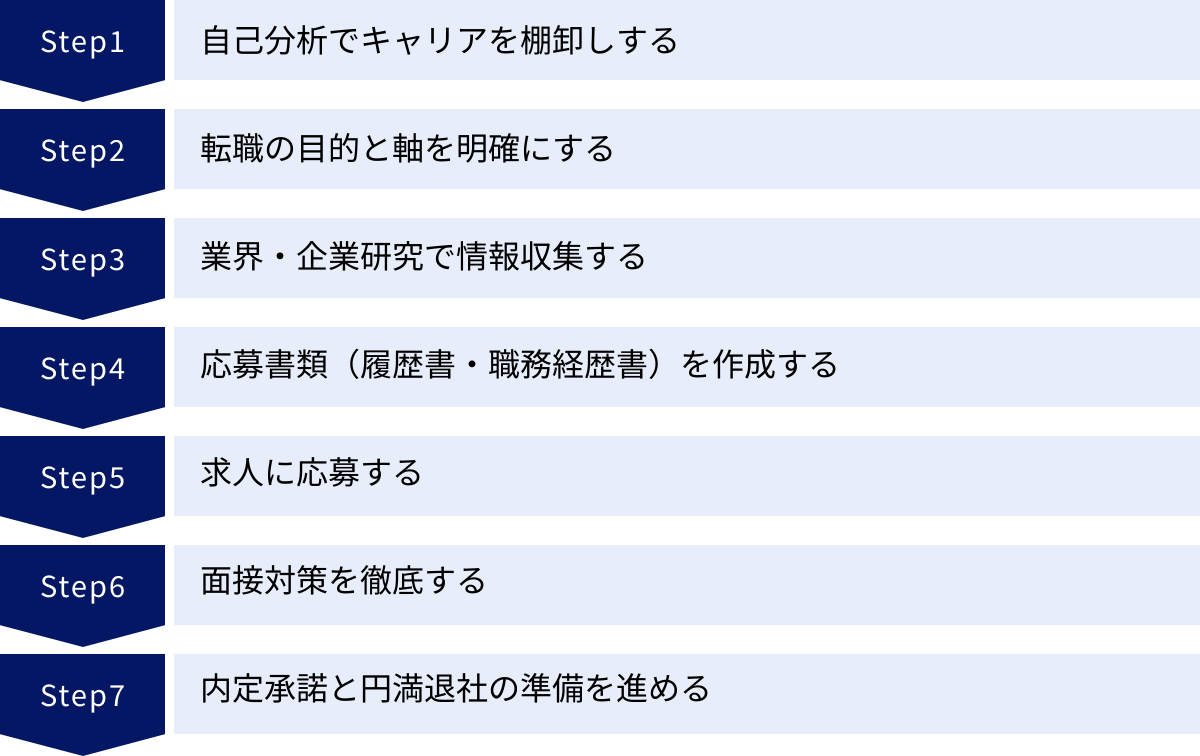

20代後半の転職を成功させる7つのステップ

20代後半の転職は、勢いや思いつきで進めるべきではありません。成功確率を最大限に高めるためには、戦略的なアプローチと計画的な準備が不可欠です。ここでは、転職活動を成功に導くための具体的な7つのステップを解説します。

① 自己分析でキャリアを棚卸しする

転職活動の第一歩にして最も重要なのが「自己分析」です。これまでのキャリアを振り返り、自分の強み、弱み、価値観を深く理解することからすべてが始まります。この作業を怠ると、転職の軸がぶれてしまい、ミスマッチな企業を選んでしまう原因になります。

キャリアの棚卸しでは、以下の3つの観点から自分を整理してみましょう。

- 経験(What): これまでどのような業務に携わってきたか。所属部署、役職、担当したプロジェクト、具体的な業務内容などを時系列で書き出します。大きな成果だけでなく、小さな成功体験や失敗から学んだことも含めて、できるだけ具体的に洗い出すのがポイントです。

- スキル(Can): その経験を通じて、何ができるようになったか。専門的な知識や技術(テクニカルスキル)と、コミュニケーション能力や課題解決能力といった汎用的な能力(ポータブルスキル)に分けて整理します。特に20代後半では、ポータブルスキルを客観的に言語化できるかが重要になります。

- 価値観(Will): これから何をしたいのか、何を大切にしたいのか。仕事を通じて何を実現したいのか、どのような環境で働きたいのか、どのような働き方をしたいのか、といった自分の「ありたい姿」を明確にします。「Will(やりたいこと)」「Can(できること)」「Must(やらなければならないこと)」の3つの円が重なる部分を探すフレームワークも有効です。

この自己分析を通じて、自分の市場価値を客観的に把握し、どのような企業や職種が自分に合っているのかの仮説を立てることができます。これが、以降のステップの強固な土台となります。

② 転職の目的と軸を明確にする

自己分析で自分を理解したら、次に「なぜ転職するのか」という目的と、「何を基準に企業を選ぶのか」という転職の軸を明確にします。

転職の目的は、単なる現状への不満(ネガティブな理由)で終わらせてはいけません。「給料が低いから」ではなく「成果を正当に評価され、より高い目標に挑戦できる環境で年収を上げたい」のように、「転職によって何を実現したいのか」というポジティブな目標に変換することが重要です。このポジティブな目的が、志望動機や面接での受け答えの核となります。

次に、その目的を達成するために、企業選びの「軸」を設定します。考えられる軸には、以下のようなものがあります。

- 事業内容: 社会貢献性の高い事業、成長性の高い市場、自分の興味関心と合致する分野など。

- 職務内容: 専門性を深めたい、マネジメントに挑戦したい、より上流工程に携わりたいなど。

- 給与・待遇: 希望年収、福利厚生、退職金制度など。

- 働き方: 残業時間、年間休日、リモートワークやフレックスタイムの有無など。

- 企業文化・社風: チームワーク重視、実力主義、安定志向、挑戦を推奨する風土など。

- キャリアパス: 研修制度の充実度、昇進のスピード、描けるキャリアプランの多様性など。

すべての希望を100%満たす企業は存在しません。そのため、これらの軸に「絶対に譲れない条件(Must)」と「できれば叶えたい条件(Want)」の優先順位をつけることが不可欠です。この軸が明確であれば、数多くの求人情報に惑わされることなく、自分に合った企業を効率的に見つけ出せます。

③ 業界・企業研究で情報収集する

転職の軸が固まったら、次はその軸に合致する業界や企業を探し、深くリサーチします。表面的な情報だけでなく、多角的な視点から情報を集めることが、入社後のミスマッチを防ぐ鍵です。

情報収集には、以下のような方法があります。

- 企業の公式情報: 公式サイト、採用ページ、IR情報(株主・投資家向け情報)、中期経営計画、プレスリリースなど。企業の公式な方針や業績、将来のビジョンを把握するための一次情報です。

- ニュースサイト・業界専門誌: 業界全体のトレンドや、競合他社の動向などを把握します。マクロな視点を持つことで、企業の将来性や安定性を判断する材料になります。

- 社員の口コミサイト: 実際に働く社員のリアルな声を知ることができます。ただし、ネガティブな意見に偏りやすい傾向もあるため、情報は鵜呑みにせず、あくまで参考程度に留めるのが賢明です。

- 転職エージェント: 担当のキャリアアドバイザーは、企業の内部情報(組織構成、社風、求められる人物像など)に精通している場合があります。公開情報だけでは得られない貴重な情報を得られる可能性があります。

- SNS: 企業の公式アカウントや、社員個人の発信をチェックすることで、企業の雰囲気やカルチャーを感じ取れることがあります。

これらの情報を総合的に分析し、「この企業は自分の転職の軸と合っているか」「自分のスキルや経験を活かせるか」「長期的にキャリアを築いていけるか」を慎重に判断します。

④ 応募書類(履歴書・職務経歴書)を作成する

いよいよ応募の準備です。応募書類は、あなたという商品を企業に売り込むための「企画書」です。特に職務経歴書は、これまでのキャリアの集大成であり、20代後半の転職において最も重要な書類と言えます。

- 履歴書: 誤字脱字がないように丁寧に作成するのはもちろん、証明写真は清潔感のある服装で、表情が明るく見えるものを使用しましょう。志望動機や自己PR欄は、職務経歴書の内容と連動させ、応募企業ごとにカスタマイズすることが重要です。

- 職務経歴書: 決まったフォーマットはありませんが、一般的には時系列で記述する「編年体式」か、職務内容ごとにまとめて記述する「キャリア式」が用いられます。20代後半でアピールしたい実績が明確な場合は、キャリア式の方が強みを強調しやすい場合があります。

- 実績は具体的な数字で示す: 「売上に貢献した」ではなく「担当エリアの売上を前年比120%に向上させた」、「業務を効率化した」ではなく「新しいツールを導入し、月間10時間の作業時間削減を実現した」のように、誰が読んでも成果の大きさがわかるように定量的に記述します。

- 専門スキルとポータブルスキルを明記する: 経験した業務内容だけでなく、そこから得られたスキルを明確に言語化します。

- 応募企業に合わせて内容を調整する: 企業の求める人物像に合わせて、アピールする経験やスキルの優先順位を変え、表現を工夫します。「御社で求められている〇〇というスキルは、私の前職での△△の経験で培ってきました」というように、企業との接点を意識して作成することが通過率を高めるコツです。

⑤ 求人に応募する

書類が完成したら、いよいよ求人に応募します。応募チャネルは一つに絞らず、複数活用するのがおすすめです。

- 転職サイト: 自分のペースで求人を探し、直接応募できます。幅広い求人から探したい場合に有効です。

- 転職エージェント: キャリア相談から求人紹介、書類添削、面接対策、年収交渉まで、一貫したサポートを受けられます。自分では見つけられない非公開求人を紹介してもらえるメリットも大きいです。

- 企業の採用ページ: 志望度の高い企業が決まっている場合は、直接応募するのも一つの手です。入社意欲の高さを示せます。

- リファラル採用(社員紹介): 知人や友人が勤めている企業に興味がある場合、紹介してもらう方法です。書類選考が免除されたり、選考が有利に進んだりすることがあります。

やみくもに数十社応募するのではなく、転職の軸に基づいて厳選した企業に、一社一社丁寧に応募することが、結果的に成功への近道となります。

⑥ 面接対策を徹底する

書類選考を通過したら、次は面接です。20代後半の面接では、コミュニケーション能力や人柄に加えて、論理的思考力、課題解決能力、そしてキャリアの一貫性が厳しく見られます。

最低限、以下の質問には自信を持って答えられるように準備しておきましょう。

- 自己紹介・自己PR: 職務経歴を簡潔にまとめ、自分の強みと企業への貢献意欲を伝える。

- 転職理由: ネガティブな理由をポジティブに変換し、将来への意欲を示す。

- 志望動機: なぜ同業他社ではなく、その企業なのか。企業研究の深さが問われる。

- これまでの成功体験・失敗体験: 具体的なエピソードを通じて、能力や人柄を伝える。

- 強み・弱み: 客観的な自己分析ができているか、弱みをどう克服しようとしているか。

- 今後のキャリアプラン: 入社後のビジョンと、長期的な目標。

特に20代後半では、「困難を乗り越えた経験」や「チームで成果を出した経験」「マネジメントに関する考え方」など、一歩踏み込んだ質問をされることが増えます。自分の経験をSTARメソッド(Situation: 状況, Task: 課題, Action: 行動, Result: 結果)などで整理し、論理的かつ具体的に話せるように練習しておきましょう。

また、面接の最後にある「逆質問」は絶好のアピールチャンスです。「特にありません」は絶対に避けましょう。企業研究に基づいた質の高い質問(例:「中期経営計画にある〇〇事業について、現場レベルではどのような課題感をお持ちでしょうか?」)をすることで、入社意欲の高さと深い企業理解を示すことができます。

⑦ 内定承諾と円満退社の準備を進める

最終面接を通過し、内定の連絡を受けたら、転職活動もいよいよ最終盤です。

- 労働条件の確認: 内定が出たら、必ず「労働条件通知書」を書面で受け取り、内容を隅々まで確認します。給与、勤務地、業務内容、休日、残業時間など、事前に聞いていた話と相違がないかチェックしましょう。不明点や懸念点があれば、遠慮なく人事担当者に確認します。

- 内定承諾・辞退: 複数の企業から内定を得た場合は、改めて自分の転職の軸に立ち返り、どの企業が最も自分に合っているかを冷静に判断します。一度承諾したら、後から覆すことは原則としてできません。誠実な対応を心がけましょう。

- 円満退社: 内定を承諾したら、現職の上司に退職の意向を伝えます。法律上は2週間前で問題ありませんが、業務の引き継ぎなどを考慮し、退職希望日の1〜2ヶ月前には伝えるのが社会人としてのマナーです。強い引き留めに合う可能性もありますが、感謝の気持ちを伝えつつも、転職の意思が固いことを毅然とした態度で示します。最終出社日まで、責任を持って業務の引き継ぎを行い、「立つ鳥跡を濁さず」を徹底しましょう。

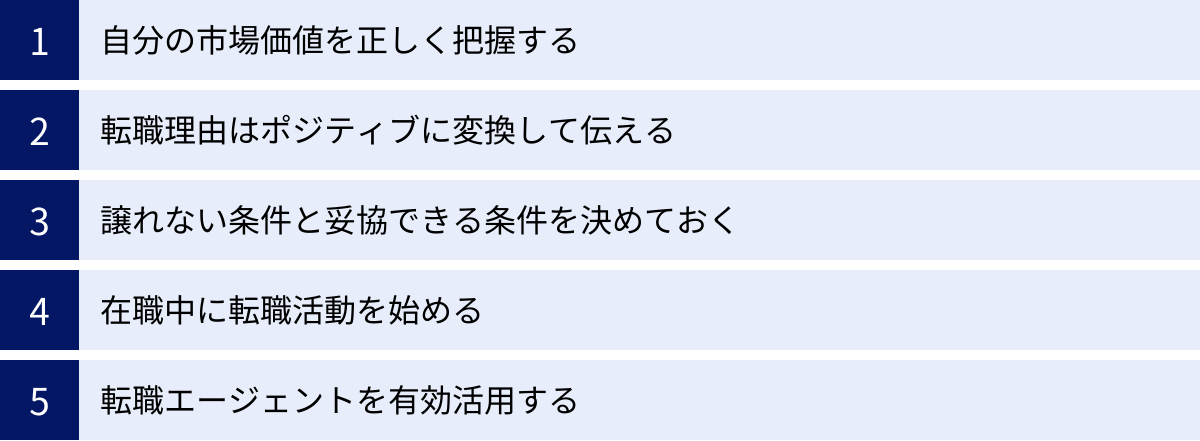

転職を成功に導くためのポイント

7つのステップに沿って転職活動を進めることに加え、いくつかの重要なポイントを押さえることで、成功の確率はさらに高まります。ここでは、20代後半の転職をより有利に進めるためのコツを紹介します。

自分の市場価値を正しく把握する

転職活動は、自分という商品を労働市場に売り込む活動です。そのため、自分の「市場価値」がどの程度なのかを客観的に把握することが極めて重要です。市場価値とは、あなたの経験やスキルに対して、企業がどのくらいの年収を支払う意思があるかという指標です。

市場価値を把握する方法はいくつかあります。

- 転職サイトの年収査定ツール: 自分の経歴やスキルを入力することで、おおよその適正年収を診断してくれるサービスがあります。手軽に試せる一方で、あくまで機械的な診断である点は留意が必要です。

- 転職エージェントとの面談: プロのキャリアアドバイザーに職務経歴書を見てもらい、客観的な評価を受けるのが最も確実な方法です。あなたの経験がどの業界・どの企業で高く評価されるか、具体的な求人情報と共に教えてくれます。複数のエージェントと面談することで、より多角的な視点から自分の市場価値を測れます。

- スカウト型転職サイトへの登録: 職務経歴を登録しておくと、あなたに興味を持った企業やヘッドハンターからスカウトが届きます。どのような企業から、どのくらいの年収レンジでスカウトが来るかを見ることで、自分の市場価値をリアルに感じ取ることができます。

自分の市場価値を知ることで、現実離れした高望みを避け、かつ安売りすることなく、適切な条件で交渉を進めることができます。自信を持って面接に臨むための土台にもなります。

転職理由はポジティブに変換して伝える

面接で必ず聞かれる「転職理由」。ここで現職への不満や愚痴をそのまま伝えてしまうのはNGです。「給料が低い」「人間関係が悪い」「残業が多い」といったネガティブな理由は、「入社しても同じ理由で辞めてしまうのではないか」という懸念を面接官に抱かせます。

重要なのは、ネガティブな事実を、未来志向のポジティブな動機に変換して伝えることです。

- (NG)「今の会社は給料が安く、評価も不公平だからです。」

- (OK)「現職では売上目標を毎年達成してきましたが、より成果が正当に評価される環境に身を置き、自身の市場価値を高めたいと考えています。実力主義を掲げ、成果に応じた報酬制度を導入されている御社で、より高い目標に挑戦したいです。」

- (NG)「上司と合わず、職場の雰囲気が悪いからです。」

- (OK)「私はチームで協力し、一体感を持って目標を達成することにやりがいを感じます。現職では個人で完結する業務が中心でしたが、チームワークを重視し、多様なバックグラウンドを持つ方々と協働できる御社の環境に魅力を感じています。」

- (NG)「残業が多くて、プライベートの時間が全くないからです。」

- (OK)「現職では多くの業務を経験できましたが、今後はより生産性を高め、限られた時間の中で最大限の成果を出す働き方にシフトしたいと考えています。業務効率化を全社で推進されている御社で、私の〇〇というスキルを活かし、質の高い仕事で貢献したいです。」

このように、不満の裏にある「本来実現したかったこと」を言語化し、それが応募先企業でなら実現できる、というストーリーを構築することがポイントです。

譲れない条件と妥協できる条件を決めておく

転職活動を進めていると、魅力的な求人にいくつも出会うかもしれません。しかし、給与、仕事内容、働き方、企業文化など、すべての希望を100%満たす完璧な企業は、残念ながらほとんど存在しません。

そこで重要になるのが、自分の中で「譲れない条件(Must)」と「ある程度妥協できる条件(Want)」を明確に線引きしておくことです。

例えば、

- Must条件: 年収500万円以上、年間休日120日以上、専門性を活かせる職務内容

- Want条件: リモートワーク可能、勤務地は都心5区、残業月20時間以内

このように優先順位をつけておくことで、求人情報を効率的に絞り込めますし、複数の内定が出た際に冷静な判断を下すことができます。この軸が曖昧だと、「A社は給料が良いけど、B社は仕事が面白そう…」と延々と悩み、最良の選択ができなくなる可能性があります。

転職は、何かを得るために何かを捨てる(妥協する)トレードオフの関係にあることが多いです。自分にとって本当に大切なものは何かを自問自答し、意思決定の基準をあらかじめ作っておくことが、後悔のない転職につながります。

在職中に転職活動を始める

特別な事情がない限り、転職活動は現職を続けながら行うことを強く推奨します。

退職してから活動を始めると、「早く次の仕事を見つけなければ」という焦りが生まれ、冷静な判断ができなくなるリスクがあります。収入が途絶えることへの不安から、本来の希望とは異なる条件の企業に妥協して入社してしまい、結果的に再び転職を繰り返すことにもなりかねません。

在職中に活動するメリットは数多くあります。

- 経済的な安定: 収入があるため、金銭的な心配をせずにじっくりと活動に取り組めます。

- 精神的な余裕:「もし転職できなくても、今の仕事がある」という安心感が、心に余裕をもたらします。この余裕が、面接での堂々とした態度にもつながります。

- キャリアのブランクがない: 職務経歴に空白期間ができないため、選考で不利になることがありません。

- 強気な交渉が可能: 足元を見られることがないため、年収などの条件交渉を有利に進めやすいです。

もちろん、働きながらの転職活動は、時間管理が大変というデメリットもあります。平日の夜や週末を使って企業研究や書類作成を進め、面接は有給休暇を取得して臨むなど、計画的なスケジュール管理が求められます。しかし、その労力を差し引いても、在職中に活動するメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

転職エージェントを有効活用する

20代後半の転職活動において、転職エージェントは非常に心強いパートナーになります。一人で活動するよりも、はるかに効率的かつ効果的に転職を進めることができます。

転職エージェントを活用する主なメリットは以下の通りです。

- 非公開求人の紹介: 市場に出回っていない、エージェントだけが保有する優良企業の求人(非公開求人)を紹介してもらえます。選択肢の幅が大きく広がります。

- 客観的なキャリア相談: プロの視点から、あなたのキャリアの棚卸しを手伝い、強みや市場価値を客観的に評価してくれます。自分では気づかなかった可能性を提示してくれることもあります。

- 質の高い応募書類の作成支援: 多くの転職者を見てきた経験から、採用担当者に響く職務経歴書の書き方をアドバイスしてくれます。

- 徹底した面接対策: 応募企業ごとの過去の質問傾向や、面接官の特徴といった内部情報を基に、実践的な模擬面接を行ってくれます。

- 面倒な手続きの代行: 面接の日程調整や、言いにくい年収・待遇の交渉などを代行してくれます。

重要なのは、1社だけでなく、複数の転職エージェントに登録することです。エージェントによって得意な業界や企業、保有する求人が異なりますし、何よりもキャリアアドバイザーとの相性が重要です。複数のアドバイザーと話すことで、より客観的な情報を得られ、自分に合った担当者を見つけやすくなります。

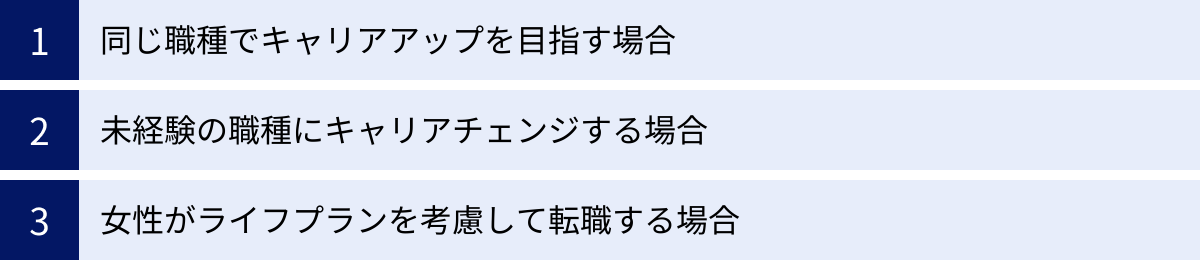

【状況別】20代後半の転職活動の進め方

20代後半の転職と一言で言っても、その目的や状況は人それぞれです。ここでは、代表的な3つのケース別に、転職活動の進め方のポイントを解説します。

同じ職種でキャリアアップを目指す場合

現職と同じ職種で、より良い待遇や環境、高い専門性を求めて転職する「キャリアアップ転職」は、20代後半の王道パターンです。これまでの経験を直接活かせるため、成功確率は比較的高く、年収アップも期待しやすいのが特徴です。

【進め方のポイント】

- 実績の深掘りと再現性の証明: これまでの業務経験をただ羅列するのではなく、「どのような課題に対し、どう考え、行動し、どのような成果を出したか」を具体的に言語化することが重要です。その成果が、応募先企業でも再現可能であることを論理的に説明する必要があります。例えば、「〇〇という手法を用いて、新規顧客を〇件獲得した」という実績があれば、「その手法は、御社のターゲット顧客である△△層にも応用可能だと考えます」と付け加えることで、説得力が増します。

- 専門性の明確化: 「何でもできます」というジェネラリスト的なアピールよりも、「私は〇〇の分野の専門家です」と、自分の得意領域を明確に打ち出す方が、高い評価を得やすくなります。自分のコアスキルは何かを自己分析し、それを求める企業にアプローチしましょう。

- 業界内での立ち位置を変える視点: 同じ職種でも、企業の規模(大手、中小、ベンチャー)や業界(メーカー、IT、金融など)によって、求められる役割や得られる経験は異なります。例えば、「大手で培った体系的な知識を、ベンチャーのスピード感のある環境で活かしたい」「事業会社での経験を、コンサルタントとしてより多くの企業に提供したい」など、環境を変えることでどのような成長を目指すのかを明確に語れるようにしましょう。

未経験の職種にキャリアチェンジする場合

20代後半は、未経験職種へのキャリアチェンジが可能な最後のチャンスと言われます。しかし、そのためには周到な準備と戦略が必要です。熱意だけで乗り切るのは難しいと心得ましょう。

【進め方のポイント】

- ポータブルスキルの棚卸しとアピール: 未経験職種への転職では、職種を超えて通用するポータブルスキルが最大の武器になります。課題解決能力、コミュニケーション能力、論理的思考力、プロジェクト管理能力など、これまでの経験で培ったスキルを洗い出し、それが新しい職種でどのように活かせるのかを具体例を交えて説明することが不可欠です。「営業で培ったヒアリング能力は、Webマーケターとしてユーザーインサイトを深く理解する上で必ず役立ちます」といった具合です。

- 学習意欲を行動で示す: 「やる気があります」と口で言うだけでなく、その意欲を行動で示すことが信頼につながります。

- 関連資格の取得: IT業界ならITパスポートや基本情報技術者、マーケティングならWeb解析士など。

- 専門スクールに通う: プログラミングスクールやデザインスクールなどで体系的に学ぶ。

- 独学での実績作り: 自分でWebサイトやブログを立ち上げて運用してみる、など。

これらの学習経験は、職務経歴書や面接で強力なアピール材料になります。

- 年収ダウンの覚悟と長期的な視点: 未経験からのスタートとなるため、一時的に年収が下がる可能性は十分にあります。目先の年収に固執するのではなく、「数年後にどのようになっていたいか」という長期的なキャリアプランを描き、そのための投資として今回の転職を位置づけられるかが重要です。面接でも、その覚悟と将来のビジョンを伝えることが大切です。

女性がライフプランを考慮して転職する場合

20代後半は、結婚や出産といったライフイベントを具体的に考え始める女性も多い時期です。キャリアとライフプランを両立させるためには、企業選びにおいて独自の視点が必要になります。

【進め方のポイント】

- 「制度」だけでなく「実績」と「文化」を確認する: 求人票に「産休・育休制度あり」と書かれているのは、今や当たり前です。本当に重要なのは、その先です。

- 取得実績・復職率: 制度が形骸化しておらず、実際に多くの社員が利用しているか。

- 復職後のキャリア: 復職した社員が、時短勤務などを利用しながら、どのようなポジションで活躍しているか。マミートラック(出世コースから外れた単調な業務)に陥っていないか。

- ロールモデルの存在: 自分と同じように子育てをしながら活躍している女性社員がいるか。

これらの情報は、口コミサイトや転職エージェントからの情報、可能であればカジュアル面談などで積極的に収集しましょう。

- 働き方の柔軟性をチェックする: 子育て中は、子供の急な発熱などで突発的な休みや早退が必要になることがあります。そうした事態に柔軟に対応できる環境かどうかも重要です。リモートワーク、フレックスタイム、時短勤務などの制度が整っており、かつ利用しやすい文化があるかを確認しましょう。

- 面接での質問への備え: 面接で結婚や出産の予定といったプライベートな質問をされることは、本来は不適切です。しかし、現実には質問されるケースもゼロではありません。そうした場合に備え、「現時点では具体的な予定はありませんが、将来的には仕事と家庭を両立させたいと考えております。御社には両立を支援する制度や文化が整っていると伺っており、大変魅力に感じております」のように、企業の制度への魅力と絡めて、前向きに回答する準備をしておくと、慌てずに済みます。

20代後半におすすめの転職エージェント・転職サイト5選

20代後半の転職活動を効率的に進める上で、転職エージェントや転職サイトの活用は不可欠です。ここでは、それぞれに特徴のある代表的な5つのサービスを紹介します。自分の目的やキャリアプランに合わせて、複数を併用することをおすすめします。

| サービス名 | 特徴 | 主なターゲット層 | 求人の傾向 |

|---|---|---|---|

| リクルートエージェント | 業界No.1の求人数、全方位型のサポート、実績豊富 | 20代〜50代、幅広い層 | 全業種・職種を網羅、非公開求人も多数 |

| doda | エージェントとサイト両用、診断ツールが豊富 | 20代〜30代中心 | IT・Web、メーカー、営業職などが充実 |

| マイナビエージェント | 20代・第二新卒に強い、丁寧なサポートに定評 | 20代、第二新卒 | 中小・ベンチャーの優良企業、若手向け求人 |

| JACリクルートメント | ハイクラス・管理職特化、外資系・グローバル企業に強い | 30代〜50代、年収600万円以上 | 管理職、専門職、外資系・グローバル企業 |

| ビズリーチ | ハイクラス向けスカウト型、自分の市場価値がわかる | 30代〜40代中心、年収500万円以上 | 経営幹部、専門職、高年収求人 |

① リクルートエージェント

業界最大手として、求人数の多さは圧倒的です。あらゆる業界・職種の求人を網羅しており、地方の求人も充実しています。まずはここに登録して、どのような求人があるのか市場の全体像を掴む、という使い方をする人が多いです。キャリアアドバイザーの数も多く、各業界に精通した担当者から専門的なアドバイスを受けられます。転職支援実績も豊富なため、提出書類の添削や面接対策などのサポートも質が高いと評判です。20代後半で転職を考え始めたら、まず登録しておきたいサービスと言えるでしょう。(参照:リクルートエージェント公式サイト)

② doda

パーソルキャリアが運営するdodaは、転職サイトと転職エージェントの両方の機能を一つのサービスで利用できるのが大きな特徴です。自分で求人を探しながら、エージェントからの紹介も待つ、という柔軟な使い方ができます。また、「年収査定」「キャリアタイプ診断」といった独自の診断ツールが充実しており、自己分析に役立ちます。特にIT・Web業界やメーカー、営業職の求人に強く、20代〜30代の若手・中堅層のサポートに定評があります。転職イベントやセミナーも頻繁に開催しており、情報収集の機会も豊富です。(参照:doda公式サイト)

③ マイナビエージェント

新卒採用で知られるマイナビが運営する転職エージェントで、特に20代や第二新卒といった若手層のサポートに強みを持っています。キャリアアドバイザーが親身で丁寧なサポートをしてくれると評判で、初めての転職で不安な方でも安心して相談できます。大手企業だけでなく、知名度は高くなくても将来性のある中小・ベンチャー企業の求人も多く扱っているのが特徴です。キャリアの方向性がまだ定まっていない段階でも、じっくりと相談に乗ってくれるため、自己分析から始めたい20代後半の方におすすめです。(参照:マイナビエージェント公式サイト)

④ JACリクルートメント

年収600万円以上のハイクラス・ミドルクラスの転職に特化した転職エージェントです。管理職や専門職、外資系企業、グローバル企業の求人に強みを持ち、コンサルタントの質の高さに定評があります。20代後半であっても、既に高い専門性を身につけており、さらなるキャリアアップを目指す方には最適なサービスです。両面型(一人のコンサルタントが企業と求職者の両方を担当)のため、企業の内部情報や文化、求める人物像について、より深く、精度の高い情報を提供してもらえます。英語力を活かしたい方や、将来的に海外で働きたいと考えている方にもおすすめです。(参照:JACリクルートメント公式サイト)

⑤ ビズリーチ

テレビCMでもおなじみの、ハイクラス向けのスカウト型転職サービスです。職務経歴書を登録しておくと、それを見た優良企業や一流のヘッドハンターから直接スカウトが届きます。自分から求人を探すだけでなく、「待ち」の姿勢で自身の市場価値を測れるのが大きな特徴です。どのような企業から、どのくらいのポジション・年収で声がかかるかを知ることで、客観的な自分の立ち位置を把握できます。すぐに転職するつもりがなくても、キャリアの選択肢を広げるために登録しておく価値のあるサービスです。一定以上の年収がないと全ての機能は使えませんが、20代後半で実績を積んできた方なら、十分に利用する価値があります。(参照:ビズリーチ公式サイト)

20代後半の転職に関するよくある質問

最後に、20代後半の転職に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。

27歳・28歳・29歳で有利不利はありますか?

結論から言うと、27歳、28歳、29歳という年齢だけで、有利・不利が大きく変わることはほとんどありません。企業が重視するのは、年齢そのものよりも、その年齢に至るまでに何を経験し、どのようなスキルを身につけてきたかという「経験の中身」です。

ただし、採用担当者の心理的な側面として、若干のニュアンスの違いは存在する可能性があります。例えば、27歳であれば「まだ若く、ポテンシャルにも期待できる中堅候補」、28歳は「実務経験も十分で、即戦力として計算しやすい」、29歳は「30代を目前に控え、より高い専門性やマネジメントの素養が求められる」といった見方をされる傾向はあるかもしれません。

特に29歳の場合は、「30代のキャリアをどう考えているか」という視点で、より長期的なキャリアプランを問われることが多くなります。年齢を気にするよりも、自分のキャリアをしっかりと棚卸しし、年齢に見合った、あるいはそれ以上の経験とスキルをアピールできるように準備することが重要です。

転職回数が多いと不利になりますか?

転職回数が多いこと自体が、一概に不利になるとは言えません。重要なのは、回数そのものではなく、その「理由」と「一貫性」です。

採用担当者が懸念するのは、「採用してもまたすぐに辞めてしまうのではないか(定着性への不安)」、「キャリアプランに一貫性がなく、計画性がないのではないか」という点です。もし、それぞれの転職理由が場当たり的で、キャリアに一貫性が見られない場合、ネガティブな評価につながる可能性は高いでしょう。

逆に、たとえ転職回数が多くても、一つ一つの転職に明確な目的があり、それがキャリアアップやスキルアップという一貫したストーリーで説明できるのであれば、むしろポジティブな評価を得られることもあります。「〇〇のスキルを身につけるためにA社へ、次にそのスキルを活かして△△の経験を積むためにB社へ転職しました」というように、目的意識のあるキャリア形成をアピールできれば、問題ありません。

アピールできる資格やスキルがないと難しいですか?

20代後半の転職において、資格よりも重視されるのは、間違いなく「実務経験」と「実績」です。したがって、特別な資格やスキルがないからといって、転職が不可能になるわけではありません。これまでの仕事で培ってきた経験の中に、必ずアピールできる要素はあります。

ただし、資格が有効に働くケースもあります。

- 未経験の職種・業界へ挑戦する場合: 関連資格を取得していることは、学習意欲と本気度を示す強力な証拠になります。

- 専門性を客観的に証明したい場合: 経理なら簿記、ITエンジニアなら情報処理技術者試験など、その分野の専門知識を持っていることの客観的な証明になります。

- 汎用性の高いスキルをアピールしたい場合: 語学力を示すTOEICや、PCスキルを示すMOSなどは、どんな職種でも評価されやすい資格です。

資格はあくまで補助的なアピール材料と捉え、まずは自分の実務経験を深く掘り下げることに注力しましょう。その上で、目標とするキャリアに必要であれば、資格取得を検討するのが効果的です。

転職活動にかかる平均期間はどれくらいですか?

転職活動にかかる期間は、個人の状況や転職市場の動向によって大きく異なりますが、一般的には準備を始めてから内定を得て、退職するまでにおおよそ3ヶ月〜6ヶ月程度を見ておくのが目安です。

- 準備期間(約1ヶ月): 自己分析、キャリアの棚卸し、情報収集、応募書類の作成など。

- 応募・選考期間(約1〜3ヶ月): 求人に応募し、書類選考、複数回の面接を受ける期間。応募する企業数や選考のスピードによって変動します。

- 内定・退職交渉期間(約1〜2ヶ月): 内定が出てから条件交渉を行い、現職に退職の意向を伝えて業務の引き継ぎを行う期間。

在職中に活動する場合、平日に時間を確保しにくいため、もう少し長くかかることもあります。焦らずにじっくり取り組むためにも、半年程度の期間を想定して、計画的に進めることをおすすめします。

公務員への転職は可能ですか?

20代後半で民間企業から公務員へ転職することは十分に可能ですが、民間企業への転職とは準備が大きく異なります。

最大のポイントは「公務員試験」の存在です。筆記試験(教養科目、専門科目)と面接試験を突破しなければなりません。独学での対策も可能ですが、働きながら合格を目指すには、予備校や通信講座を利用するのが一般的です。

また、「年齢制限」にも注意が必要です。多くの公務員試験では、受験資格に年齢の上限が設けられており、20代後半〜30歳前後が一般的です。国家公務員、地方上級(都道府県・政令市)、市役所など、試験の種類によって年齢要件は異なるため、自分が受けたい試験の募集要項を早めに確認することが不可欠です。

安定性や社会貢献性といった魅力がある一方で、試験対策には相応の時間と労力がかかります。民間企業への転職活動と並行して進めるのは難しいため、公務員を目指すと決めたら、腰を据えて計画的に準備に取り組む必要があります。