転職活動が実を結び、内定を獲得した後に多くの人が直面するのが「健康診断」の受診です。新しい職場でのスタートを目前に控え、「なぜ健康診断が必要なの?」「いつ、どこで受ければいいの?」「費用は誰が払うの?」「もし結果が悪かったら内定は取り消される?」といった疑問や不安を抱く方も少なくないでしょう。

健康診断は、単なる形式的な手続きではありません。これから働くあなたの健康を守り、企業が安全な職場環境を維持するために、法律で定められた重要な義務です。このプロセスをスムーズに進めるためには、その目的やルールを正しく理解しておくことが不可欠です。

この記事では、転職時に求められる健康診断について、その必要性や法的な背景から、受診のタイミング、費用負担、検査項目、結果の扱いに至るまで、あらゆる疑問に網羅的にお答えします。転職という人生の大きな転機を、健康面での不安なく迎えるための一助となれば幸いです。

目次

そもそも転職時の健康診断は必要?

転職活動の最終段階で企業から健康診断の受診を求められた際、「なぜ今、健康診断が必要なのだろうか?」と疑問に思うかもしれません。結論から言うと、転職時の健康診断(法律上は「雇入時の健康診断」)は、労働安全衛生法という法律に基づいて企業に実施が義務付けられている、極めて重要な手続きです。これは、これから入社する従業員の健康状態を把握し、安全で健康的に働ける環境を整えるための第一歩となります。

このセクションでは、企業がなぜ健康診断を義務付けるのか、その背景にある理由と、法律上の位置づけについて詳しく解説していきます。

企業が健康診断を義務付ける理由

企業が転職者に対して健康診断の受診を求めるのには、単に法律で決まっているからという理由だけではなく、複数の重要な目的があります。これらはすべて、従業員と企業双方の利益を守るために不可欠な要素です。

一つ目の理由は、「安全配慮義務」の履行です。企業は、従業員が生命や健康を損なうことなく安全に働けるよう、必要な配慮をする義務を負っています(労働契約法第5条)。雇入時の健康診断は、この安全配慮義務を果たすための基本的な手段の一つです。例えば、入社する人が特定の業務(高所作業、重量物運搬、長距離運転など)を行う上で健康上のリスクを抱えていないか事前に確認することで、労働災害を未然に防ぐことができます。もし健康状態を把握しないまま業務に従事させ、事故や健康問題が発生した場合、企業は安全配慮義務違反に問われる可能性があります。したがって、企業にとって健康診断は、法的責任を回避し、リスクマネジメントを行う上で欠かせないプロセスなのです。

二つ目の理由は、従業員の「適正配置」です。健康診断の結果は、その人がどの部署や職務に就くのが最も望ましいかを判断するための重要な参考資料となります。例えば、アレルギー体質の従業員を化学物質を扱う部署に配置するのを避けたり、腰に持病がある従業員には重量物を扱う業務を割り当てないように配慮したりすることが可能になります。健康診断は、個々の従業員の健康状態に応じて、その能力を最大限に発揮できるような、無理のない働き方を実現するための基礎情報となります。これは、従業員の長期的な健康維持とキャリア形成に繋がるだけでなく、企業全体の生産性向上にも貢献します。

三つ目の理由は、「健康経営」の実践です。近年、従業員の健康管理を経営的な視点で捉え、戦略的に実践する「健康経営」という考え方が注目されています。従業員が心身ともに健康であることは、個人の幸福はもちろん、組織の活性化や企業価値の向上に直結します。雇入時の健康診断は、入社時点での健康状態を記録し、その後の定期健康診断の結果と比較するためのベースラインとなります。これにより、企業は従業員の健康状態の推移を長期的に見守り、必要に応じて産業医の面談を設定したり、健康増進プログラムを提供したりといった、きめ細やかなサポートを行うことができます。従業員の健康という無形の資産に投資することは、優秀な人材の確保・定着や、企業の持続的な成長に不可欠であるという認識が、健康診断の重要性を一層高めています。

これらの理由から、企業は法律上の義務としてだけでなく、組織を守り、従業員一人ひとりを大切にするという観点から、雇入時の健康診断を重視しているのです。

法律上の位置づけ(労働安全衛生法)

転職時の健康診断の必要性を理解する上で、その根拠となる法律を知ることは非常に重要です。その法律が「労働安全衛生法」です。この法律は、職場における労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。

この中で、転職時の健康診断に直接関わるのが、労働安全衛生法第66条第1項と、それに基づく労働安全衛生規則第43条です。

労働安全衛生法 第六十六条

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。

この条文が、事業者(企業)に対して従業員の健康診断を実施する義務を課しています。そして、具体的にどのような健康診断を行うべきかについては、労働安全衛生規則で詳細に定められています。転職時に行われる健康診断は、この規則の中で「雇入時の健康診断」として明確に規定されています。

労働安全衛生規則 第四十三条(雇入時の健康診断)

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(以下、検査項目の列挙)

ここでのポイントは「常時使用する労働者」という部分です。これは正社員だけでなく、一定の条件を満たす契約社員やパート、アルバイトも対象に含まれることを意味します。具体的には、①無期契約もしくは1年以上の有期契約(更新により1年以上となる場合を含む)であり、かつ、②週の所定労働時間が同種の業務に従事する通常の労働者(正社員)の4分の3以上である労働者が該当します。

一方で、労働者側にも健康診断を受ける義務が課せられています。

労働安全衛生法 第六十六条 第五項

労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。

つまり、企業に実施義務があるのと同様に、労働者にも受診義務があるということです。正当な理由なく健康診断を拒否することは、この法律上の義務に違反することになり、後述するように内定取り消しや就業規則上の処分の対象となる可能性もあります。

このように、転職時の健康診断は、単なる企業の任意のお願いではなく、労働安全衛生法という法律に基づいて事業者と労働者の双方に課せられた、相互の義務なのです。この法的な枠組みが、すべての従業員が健康に働ける社会の基盤を支えています。

健康診断を受ける2つのタイミング

転職先から健康診断の案内があった際、「一体いつ受ければいいのだろうか」と戸惑うことがあります。健康診断を受けるタイミングは、企業の指示によって大きく2つのパターンに分かれます。一つは「入社前に受診を求められるケース」、もう一つは「入社後に会社の健康診断を受けるケース」です。

どちらのケースになるかは企業の規模や方針、入社時期などによって異なります。ここでは、それぞれのケースの特徴やメリット・デメリット、具体的な流れについて詳しく解説します。

① 入社前に受診を求められるケース

最も一般的で、多くの企業が採用しているのがこの「入社前受診」のパターンです。通常、内定通知を受けて入社承諾書を提出した後、入社日までの期間に受診するよう指示されます。企業から「指定の医療機関で、〇月〇日までに受診してください」といった具体的な案内がメールなどで送られてくることが多いでしょう。

なぜ入社前なのか?

企業が入社前の受診を求めるのには、明確な理由があります。

第一に、労働安全衛生法が「雇い入れるとき」に健康診断を行うよう定めているため、入社日までに従業員の健康状態を把握しておくことが法の趣旨に最も合致すると考えられているからです。

第二に、前述した「適正配置」をスムーズに行うためです。入社日までに健康状態を把握できれば、配属先の部署や担当業務について、本人の健康に配慮した最終決定を下すことができます。もし入社後に健康上の問題が判明した場合、配置転換などの調整が必要になり、本人にとっても会社にとっても負担が生じる可能性があります。

第三に、入社手続きを円滑に進めるためです。健康診断書は、社会保険の手続きなど、他の入社書類と合わせて一括で管理されることが多く、入社日までに揃えておくことで、人事部門の事務処理が効率化されます。

転職者にとってのメリット・デメリット

このパターンの転職者側のメリットとしては、入社前に自身の健康状態を再確認できる点が挙げられます。新しい環境でのスタートに向けて、健康面での不安を解消しておくことができます。また、万が一、自覚していなかった健康問題が見つかった場合でも、入社前に企業に相談し、業務内容について配慮を求めるなどの対策を講じやすくなります。

一方で、デメリットとしては、転職活動の疲れが癒えないうちに、医療機関へ足を運ぶ手間がかかることが挙げられます。特に、現職で働きながら転職活動をしていた場合、平日に休みを取って受診する必要があるかもしれません。また、企業によっては一時的に費用を立て替える必要があり、金銭的な負担を感じる可能性もあります。

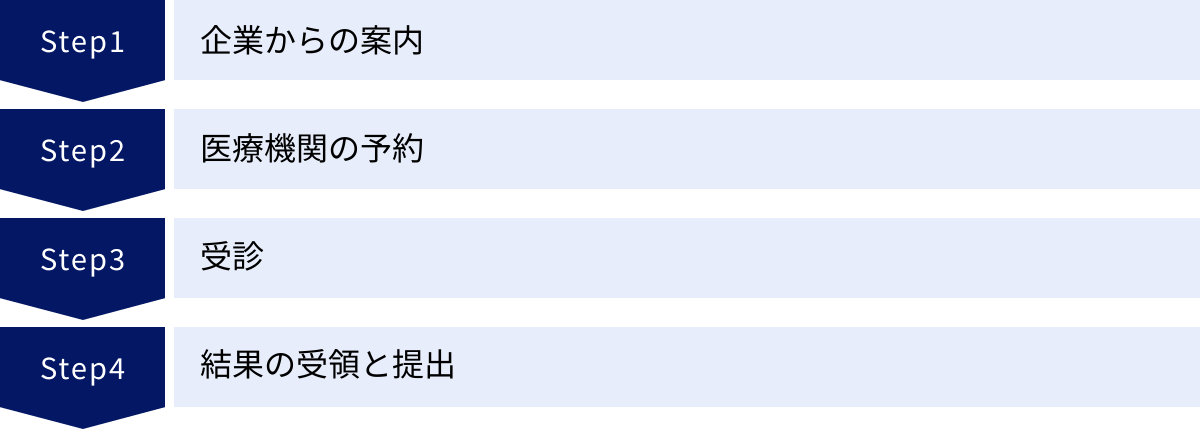

具体的な流れ

- 企業からの案内: 内定承諾後、人事担当者からメールや書面で健康診断の案内が届きます。案内には、受診期間、指定の医療機関(ある場合)、必要な検査項目、費用負担に関する説明などが記載されています。

- 医療機関の予約: 指定の医療機関がある場合は、その連絡先に電話して予約を取ります。自分で医療機関を探す場合は、指定された検査項目をすべて実施できる病院やクリニックを探して予約します。

- 受診: 予約した日時に医療機関へ行き、健康診断を受けます。当日は、企業から指示された持ち物(身分証明書、健康保険証など)を忘れないようにしましょう。

- 結果の受領と提出: 健康診断の結果は、通常1〜2週間後に郵送または直接受け取ります。受け取った健康診断書(診断結果)を、企業が指定する方法(郵送、持参、データアップロードなど)で提出します。

入社前の受診は、新しいキャリアを万全の状態でスタートするための重要な準備期間と捉え、計画的に進めることが大切です。

② 入社後に会社の健康診断を受けるケース

少数派ではありますが、入社後に健康診断を受けるよう指示されるケースもあります。これは主に、会社が全従業員を対象に実施する「定期健康診断」のタイミングに合わせて、新入社員の「雇入時健康診断」を兼ねて行うパターンです。

例えば、4月入社の社員が多い企業で、毎年5月〜6月頃に全社的な定期健康診断を実施している場合、4月入社の社員もそのタイミングで一緒に受診することがあります。

なぜ入社後なのか?

企業がこの方法を選択する背景には、いくつかの理由が考えられます。

最大の理由は、コストと事務手続きの効率化です。新入社員が入社するたびに個別に健康診断を手配するよりも、全社一斉の定期健康診断に組み込む方が、医療機関との団体契約による割引が適用されたり、人事部門の予約・精算業務の手間を削減できたりします。

また、特に中途採用者が少数で、入社時期も不定期な中小企業などでは、個別の手配が煩雑であるため、定期健康診断に一本化している場合があります。

転職者にとってのメリット・デメリット

転職者にとってのメリットは、入社前にわざわざ時間を作って病院に行く手間が省けることです。入社後の業務に慣れ始めた頃に、会社の指示に従って受診すればよいため、精神的・時間的な負担は少ないと言えます。費用も会社が直接医療機関に支払うケースがほとんどで、立て替えの必要がないことが多いです。

一方、デメリットは、自身の健康状態の把握と、それに基づく会社側の配慮が遅れる可能性がある点です。雇入時の健康診断は、本来、安全な業務配置を決定するために行われるものです。入社後しばらく経ってから健康上のリスクが判明した場合、すでに行っている業務が実は身体に大きな負担をかけていた、という事態も起こり得ます。この点は、労働安全衛生法の趣旨からすると、必ずしも望ましい状態とは言えません。

注意点

このケースでは、法律の要件を満たすために、定期健康診断の検査項目に加えて、雇入時健康診断で義務付けられている項目がすべて含まれているかを確認する必要があります。もし定期健康診断の項目だけでは不足する場合、不足分を追加で受診するよう指示されることもあります。

どちらのタイミングで受診するにせよ、それは企業があなたの健康と安全を配慮した上での決定です。指示された内容をよく確認し、不明な点があれば早めに人事担当者に問い合わせて、スムーズに手続きを進めましょう。

前職の健康診断書は使える?有効期限も解説

転職活動中、あるいは内定後に、「そういえば、つい最近、前の会社で健康診断を受けたばかりだ。その結果を提出することはできないだろうか?」と考える人は少なくありません。もし前職の健康診断書が使えるのであれば、時間や手間を大幅に節約できます。

結論から言うと、一定の条件を満たせば、前職の健康診断書を代用として提出できる可能性があります。しかし、それには法律で定められた明確なルールがあり、最終的な判断は転職先の企業に委ねられます。ここでは、その条件や有効期限、注意点について詳しく解説します。

法律上の根拠と「3ヶ月」という有効期限

前職の健康診断書が使える根拠は、労働安全衛生規則第43条の但し書きにあります。

労働安全衛生規則 第四十三条(雇入時の健康診断)

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、(中略)医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

この条文が示すポイントは2つです。

- 有効期限は「受診後3ヶ月以内」であること:

健康診断書に記載されている「受診日」から、転職先企業に提出する時点(あるいは入社日)までが3ヶ月以内である必要があります。「3ヶ月を経過しない者」と規定されているため、例えば4月10日に受診した場合、7月9日頃までが有効期間の目安となります。この「3ヶ月」という期間は、人の健康状態が短期間で変化しうることを考慮した、法的な基準です。 - 必要な検査項目をすべて満たしていること:

提出する健康診断書に、雇入時健康診断で義務付けられている全11項目(後述)の結果が記載されている必要があります。前職の健康診断が、法律で定められた項目を省略した簡易的なものだった場合、その結果は代用できません。不足している項目がある場合は、その項目だけを追加で受診するよう求められるか、結局すべての項目を再受診する必要が出てきます。

最終判断は「転職先の企業」に

法律上は3ヶ月以内で項目を満たしていれば代用可能とされていますが、実際に前職の健康診断書を受け入れるかどうかは、最終的に転職先の企業が判断します。 企業が新たな受診を求めるのには、以下のような理由が考えられます。

- 検査項目の統一性: 全社員の健康データを同じ基準で管理したいため、会社が指定したフォーマットや検査項目での提出を求める場合があります。

- 医療機関の信頼性: 企業が提携している、あるいは信頼できると判断した特定の医療機関での受診結果を重視する方針の企業もあります。

- 事務手続きの簡素化: 新入社員全員に同じプロセスを踏んでもらうことで、人事部門の管理を効率化したいという意図もあります。

したがって、手元に3ヶ月以内の健康診断書がある場合でも、自己判断で「これでいいだろう」と決めつけず、必ず事前に転職先の人事担当者に「前職で受診した健康診断書があるのですが、こちらで代用可能でしょうか?」と確認することが不可欠です。

提出する際の注意点

もし、企業から前職の健康診断書の提出が認められた場合、いくつか注意すべき点があります。

- 原本かコピーか: 提出を求められるのは「健康診断の結果を証明する書面」です。通常は「原本」の提出を求められることが多いですが、企業によっては「コピーで可」とされる場合もあります。これも事前に確認しましょう。コピーを提出する場合でも、自身の記録として原本は大切に保管しておくことをお勧めします。

- 個人情報の取り扱い: 健康診断書には多くの機微な個人情報が含まれています。郵送で提出する場合は、中身が見えない封筒に入れ、「親展」や「健康診断書在中」と朱書きするなど、取り扱いに注意を払いましょう。

まとめると、前職の健康診断書が使えるかどうかは、「受診後3ヶ月以内」かつ「法定項目を網羅」という2つの法的要件を満たし、さらに「転職先企業が承認する」という3つのハードルをクリアする必要があると覚えておきましょう。まずは人事担当者への確認が、最も確実でスムーズな第一歩となります。

健康診断の受診場所と費用負担

健康診断の受診が決まったら、次に気になるのは「どこで受ければいいのか」そして「その費用は誰が負担するのか」という具体的な問題です。これらの点は、転職先の企業の指示によって異なります。手続きを円滑に進めるためにも、事前にしっかりとルールを理解しておくことが重要です。

どこで受診するのか

受診する医療機関は、大きく分けて「転職先が指定する医療機関」と「自分で医療機関を探す」の2つのパターンがあります。

転職先が指定する医療機関

多くの企業では、健康診断を受診する医療機関を指定しています。これは、企業が特定の病院やクリニックと法人契約を結んでいるためです。

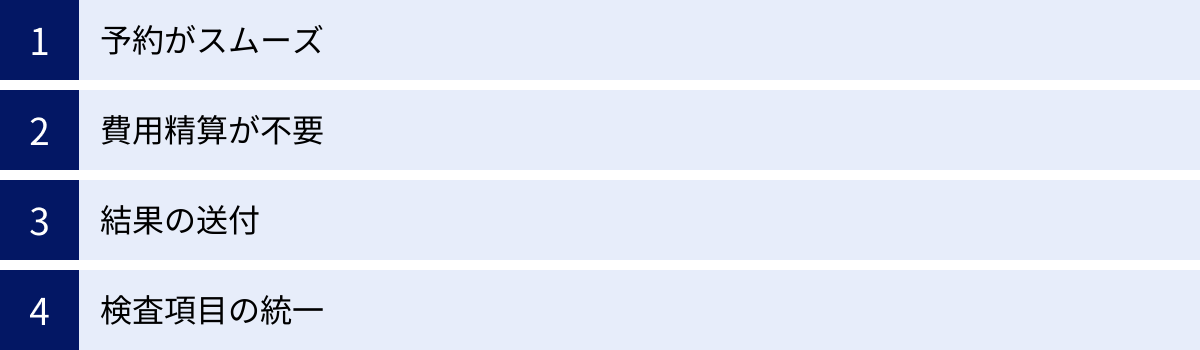

- メリット:

- 予約がスムーズ: 企業名と氏名を伝えれば、比較的簡単に予約が取れます。

- 費用精算が不要: 診断費用は企業と医療機関で直接精算されるため、受診者が窓口で支払う必要がないケースがほとんどです。

- 結果の送付: 診断結果が直接企業に送付される場合もあり、提出の手間が省けることもあります。

- 検査項目の統一: 企業が必要とする検査項目がすべてパッケージ化されているため、「項目が足りない」といった心配がありません。

- デメリット:

- 場所の制約: 指定された医療機関が自宅や最寄り駅から遠い場合、移動に時間や交通費がかかることがあります。

- 予約の混雑: 企業の指定医療機関は他の企業の受診者も利用するため、希望の日時に予約が取りにくい場合があります。特に、健康診断の繁忙期(春や秋)は早めの予約が肝心です。

企業から医療機関のリストが提示された場合は、その中から自分がアクセスしやすい場所を選び、速やかに予約手続きを進めましょう。

自分で医療機関を探す

企業によっては、「ご自身で最寄りの医療機関を探して受診してください」と指示されることもあります。特に、全国に支社がある企業や、特定の提携医療機関を持たない中小企業などでこのケースが見られます。

- メリット:

- 利便性: 自宅や職場の近くなど、自分が都合の良い場所にある医療機関を選べます。

- スケジュールの柔軟性: 複数の医療機関を比較検討できるため、自分のスケジュールに合った予約が取りやすい傾向があります。

- デメリット:

- 予約の手間: 自分で医療機関を探し、電話などで予約を取る必要があります。その際、「雇入時健康診断」を受けたい旨と、企業から指定された検査項目を正確に伝える必要があります。

- 検査項目の確認: 予約時に、労働安全衛生規則で定められた11項目(または企業指定の追加項目)がすべて実施可能か、必ず確認しなければなりません。 もし項目が不足していると、再受診が必要になり、二度手間になってしまいます。

- 費用の一時立て替え: 多くの場合は、一旦自分で費用を全額支払い、後日、領収書を会社に提出して精算する形になります。

自分で探す場合は、「〇〇市 雇入時健康診断」などのキーワードでインターネット検索すると、対応している医療機関を見つけやすいでしょう。

費用は誰が負担するのか

健康診断の費用は、一般的に10,000円〜15,000円程度かかることが多く、決して安価ではありません。この費用負担については、法律で明確な方向性が示されています。

会社が負担するケース

労働安全衛生法において、事業者に健康診断の実施義務が課せられていることから、その費用も事業者が負担すべきものとされています。 これは、厚生労働省の通達(昭和47年9月18日 基発第602号)でも示されており、法的な解釈として定着しています。

したがって、原則として、雇入時健康診断の費用は全額、会社負担となります。

具体的な支払い方法は、以下の2パターンが主流です。

- 会社が直接支払う: 会社指定の医療機関で受診する場合に多く、受診者は窓口での支払いが不要です。

- 後日精算(立て替え払い): 受診者が一旦窓口で費用を支払い、後日、会社に領収書を提出して実費の払い戻しを受ける方法です。自分で医療機関を探す場合は、ほとんどがこのパターンになります。

自己負担になるケース

法的には会社負担が原則ですが、まれに「費用は自己負担でお願いします」と言われるケースも存在します。しかし、これは法解釈上、望ましい対応ではありません。

もし自己負担を求められた場合は、まず人事担当者に「労働安全衛生法に基づき、健康診断の費用は会社負担が原則と伺っておりますが、改めてご確認いただけますでしょうか」と、丁寧かつ冷静に問い合わせてみましょう。多くの場合、担当者の誤解や、社内ルールの周知不足が原因であることが考えられます。

ただし、以下のような特殊なケースでは、一部が自己負担となる可能性があります。

- 本人の希望による追加検査: 法定項目や会社指定の項目以外に、自分が受けたい検査(オプション検査など)を追加した場合、その追加分は自己負担となります。

- 再検査の費用: 健康診断の結果、「要再検査」や「要精密検査」となった場合の費用については、法律上の明確な定めがありません。企業の安全配慮義務の観点から会社が負担するケースも多いですが、会社の規定によっては自己負担となることもあります。この点も、事前に就業規則などで確認しておくと安心です。

費用を立て替える場合は、領収書の宛名を「会社名」にするのか「個人名」で良いのか、必ず事前に確認しましょう。宛名の指定を誤ると、経費精算がスムーズに進まない可能性があります。

転職時に必要な健康診断の検査項目

転職時に受ける「雇入時健康診断」で、どのような項目が検査されるのかは、多くの人が気にするポイントです。検査項目は、労働安全衛生規則第43条によって、以下の11項目が義務付けられています。 これらの項目は、労働者の基本的な健康状態を網羅的に把握し、業務への適性を判断するために設定されています。

以下に、法律で定められた11の検査項目と、それぞれの検査が何を目的としているのかをまとめた表と解説を示します。

| 検査項目 | 検査内容と目的 |

|---|---|

| ① 既往歴及び業務歴の調査 | 過去の病気、手術、アレルギー、現在治療中の病気の有無や、これまでの仕事内容について問診で確認します。業務との関連性を判断する上で重要な情報となります。 |

| ② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 | 問診や視診、触診などにより、本人が感じている症状(頭痛、めまい、疲労感など)や、医師が客観的に判断できる所見(顔色、むくみなど)を確認します。 |

| ③ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 | 肥満度(BMI)の算出や、業務に必要な視力・聴力(会話の聞き取りなど)が保たれているかを確認します。腹囲はメタボリックシンドロームのリスク判定に用いられます。 |

| ④ 胸部エックス線検査 | 肺結核や肺炎、肺がん、心臓の大きさなど、胸部の異常を調べるためのレントゲン検査です。 |

| ⑤ 血圧の測定 | 高血圧や低血圧の有無を調べます。高血圧は心疾患や脳血管疾患のリスク因子となるため、重要な指標です。 |

| ⑥ 貧血検査(血色素量及び赤血球数) | 血液中のヘモグロビン量や赤血球数を測定し、貧血の有無を調べます。貧血があると、めまいや息切れ、疲労感などの原因となります。 |

| ⑦ 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP) | 肝臓の細胞がダメージを受けていないかを調べる血液検査です。肝炎や脂肪肝、アルコール性肝障害などの発見に繋がります。 |

| ⑧ 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪) | 血液中のコレステロールや中性脂肪の値を測定し、脂質異常症(高脂血症)のリスクを評価します。動脈硬化の進行度を知るための重要な指標です。 |

| ⑨ 血糖検査 | 血液中のブドウ糖の濃度を測定し、糖尿病の有無やそのリスクを調べます。空腹時の血糖値が基準となります。 |

| ⑩ 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査) | 尿に糖や蛋白が出ていないかを調べます。尿糖は糖尿病、尿蛋白は腎臓病の疑いを示唆する所見です。 |

| ⑪ 心電図検査 | 心臓の電気的な活動を記録し、不整脈、狭心症、心筋梗塞などの心臓疾患の兆候がないかを確認します。 |

これらの11項目が、雇入時健康診断における法定の必須項目です。自分で医療機関を探して受診する際は、必ずこれらの項目がすべて含まれているかを確認する必要があります。

検査項目の省略について

原則として上記の11項目はすべて実施する必要がありますが、医師の判断により、一部の項目を省略できる場合があります。例えば、労働安全衛生規則では以下のような規定があります。

- 身長、腹囲、胸部エックス線検査、喀痰検査、心電図検査など: 年齢や過去の健診結果などを基に、医師が不要と認めた場合には省略が可能です。例えば、40歳未満(一部条件あり)で特定の条件を満たす場合、胸部エックス線検査を省略できることがあります。

- 血糖検査: 食事の直後で正しい測定ができない場合など、他の方法で代替することが認められるケースもあります。

ただし、これらの省略はあくまで医師の判断によるものであり、自己判断で「この検査は受けなくていい」と決めることはできません。また、企業によっては、安全配慮の観点から、法律で省略が認められている項目であっても、全項目を実施するよう求めることが一般的です。

企業が独自に追加する検査項目

法定の11項目に加えて、企業が独自に検査項目を追加する場合もあります。これは、従事する業務の特性に応じて、より詳細な健康状態の確認が必要と判断されるためです。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 深夜業に従事する場合: 労働安全衛生規則で、半年に1回の定期健康診断が義務付けられており、雇入時にもこれに準じた詳細な検査(例:消化器系の問診など)が行われることがあります。

- 情報機器作業(VDT作業)に従事する場合: 眼の疲労、首・肩・腕の症状、精神的なストレスに関する問診などが追加されることがあります。

- 特定の化学物質や粉じんを扱う業務: それらの物質が健康に与える影響を調べるための特殊健康診断の項目(例:じん肺検査、血液検査の追加項目など)が求められることがあります。

- ドライバーや運送業: 脳ドックや睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査を追加する企業もあります。

企業から指定された検査項目がある場合は、法定の11項目に加えて、それらの項目も漏れなく受診する必要があります。不明な点があれば、事前に人事担当者に確認し、万全の状態で健康診断に臨みましょう。

健康診断の結果が悪いと内定は取り消される?

健康診断の受診を控えた転職者にとって、最大の不安は「もし健康診断の結果が悪かったら、内定を取り消されてしまうのではないか?」ということでしょう。特に、持病を抱えている方や、過去の健康診断で何らかの異常を指摘された経験がある方は、心配になるのも無理はありません。

結論から先に述べると、健康診断の結果に何らかの異常が見つかったという事実だけを理由に、企業が一方的に内定を取り消すことは、原則として法的に認められません。 そのような行為は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると是認できない場合、「解雇権の濫用」に類する行為として無効になる可能性が非常に高いです。

内定は、法的には「始期付解約権留保付労働契約」が成立した状態と解釈されています。つまり、入社日からの労働契約はすでに結ばれているものの、「内定当時に知ることができなかった重大な事実が判明した場合」などには、企業は契約を解約する権利(内定取り消し)を留保している、ということです。

では、健康診断の結果が、この「重大な事実」に該当するのはどのような場合でしょうか。

それは、その健康上の問題が、採用時に想定されていた業務を遂行する上で、客観的に見て重大な支障をきたすことが明らかである場合に限られます。

例えば、以下のような極端なケースが考えられます。

- 長距離トラックのドライバーとして採用されたが、健康診断で安全な運転に支障をきたす重度の視力障害や、発作を起こす可能性のあるてんかんが見つかった場合。

- 精密機械の組み立てを行う業務で採用されたが、手や指に重度の震えがあり、業務遂行が物理的に不可能であると判断された場合。

- 感染症の危険がある環境で働く研究職で採用されたが、免疫系に重大な疾患があり、就業が生命の危険に直結すると医師が判断した場合。

このように、「業務の正常な遂行が不可能」または「本人の生命・健康の維持が困難」であることが、医学的・客観的根拠に基づいて証明されるような、ごく限定的な状況でなければ、内定取り消しの正当な理由とはなり得ません。

一般的な「有所見」の場合の企業の対応

血圧が高い、コレステロール値が基準値を超えている、肝機能の数値が少し悪い、といった一般的な健康診断でよく見られる「有所見(何らかの所見がある状態)」については、それ自体が業務遂行に重大な支障をきたすとは通常考えられません。

このような場合、企業の対応は内定取り消しではなく、以下のようなステップを踏むのが一般的です。

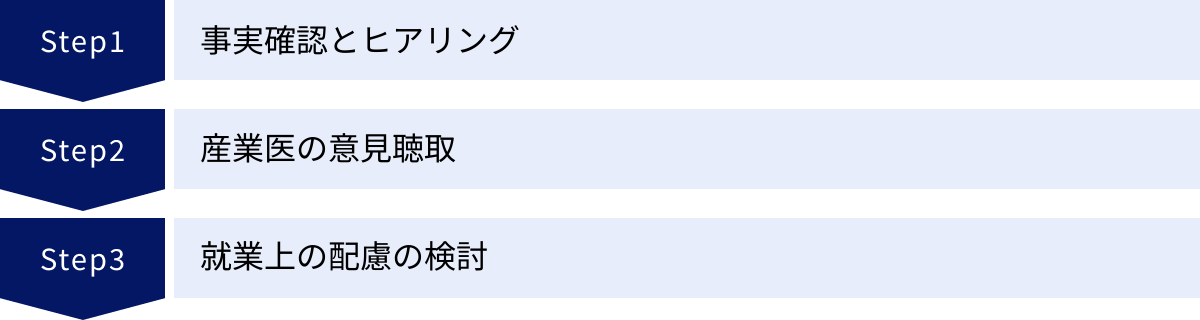

- 事実確認とヒアリング: まず、人事担当者や産業医が本人と面談し、現在の健康状態や通院状況、医師からの指示などについて詳しく話を聞きます。

- 産業医の意見聴取: 企業は産業医に対し、本人の健康状態が予定されている業務に耐えうるかどうか、また、業務を行う上でどのような配慮が必要かについて意見を求めます。

- 就業上の配慮の検討: 産業医の意見に基づき、企業は「業務内容の変更」や「労働時間の短縮」、「配置転換」など、本人が無理なく働けるような配慮(就業上の措置)を検討します。

つまり、企業は健康診断の結果を「排除」の材料として使うのではなく、「共存(いかにして安全に働いてもらうか)」のための情報として活用することが、安全配慮義務の観点からも求められるのです。

転職者が心得るべきこと

この問題に対して、転職者は以下の点を心に留めておくと良いでしょう。

- 正直に申告する: 健康診断の問診票などで持病について尋ねられた際は、虚偽の申告をせず、正直に事実を伝えましょう。もし意図的に重大な病歴を隠して入社し、後にそれが原因で業務に支障が出た場合、経歴詐称として懲戒処分の対象となったり、内定取り消しの正当性を補強する一因となったりするリスクがあります。

- 業務に支障がないことを説明できるように準備する: 持病がある場合は、「主治医の管理のもとで症状は安定している」「定期的に通院しており、通常業務に支障はない」といった点を、客観的に説明できるようにしておきましょう。必要であれば、主治医に診断書や意見書を作成してもらうのも有効です。

健康診断は、あなたをふるいにかけるためのテストではありません。あくまで、あなたが新しい職場で健康かつ安全に働き続けるための、企業との最初のコミュニケーションの一つです。過度に心配せず、誠実な姿勢で臨むことが何よりも大切です。

健康診断の受診や結果提出を拒否した場合

「プライベートな健康情報を会社に知られたくない」「受診するのが面倒だ」といった理由で、健康診断の受診や結果の提出を拒否したいと考える人がいるかもしれません。しかし、これは極めてリスクの高い行為であり、基本的には認められません。

前述の通り、労働安全衛生法は、事業者(企業)に健康診断の実施義務を課すと同時に、労働者にも「事業者が行う健康診断を受けなければならない」という受診義務を課しています(同法第66条第5項)。 この義務を怠った場合、労働者側にも相応の不利益が生じる可能性があります。

拒否した場合に起こりうること

健康診断の受診や結果提出を正当な理由なく拒否した場合、主に2つの重大なリスクが考えられます。

- 内定取り消しの可能性

採用内定の段階で健康診断を拒否した場合、企業は「内定取り消しの正当な理由」として主張する可能性が非常に高いです。企業は、労働者の健康状態を把握し、安全に配慮して業務配置を行う法的義務(安全配慮義務)を負っています。労働者が健康診断を拒否するということは、企業がこの義務を果たすための最も基本的な情報を得ることを不可能にさせる行為です。

その結果、企業は「当該労働者の生命・健康を守りながら安全に雇用を継続できるか判断できない」ため、労働契約を維持することが困難であると判断します。これは、内定時に予見できなかった重大な事由に該当すると解釈され、内定取り消しが法的に有効と認められる公算が大きくなります。 - 懲戒処分の可能性(入社後の場合)

もし入社後に定期健康診断の受診を拒否した場合は、就業規則違反として懲戒処分の対象となることがあります。多くの企業の就業規則には、「会社の指示する健康診断を正当な理由なく拒否してはならない」といった旨の規定が含まれています。

この規定に基づき、最初は口頭での注意や始末書の提出を求められ、それでも繰り返し拒否するような悪質なケースでは、減給や出勤停止、さらには最も重い懲戒解雇といった処分に発展する可能性もゼロではありません。

なぜ拒否してはいけないのか?

健康診断を拒否することがなぜこれほど重く受け止められるのか、その理由を改めて整理してみましょう。

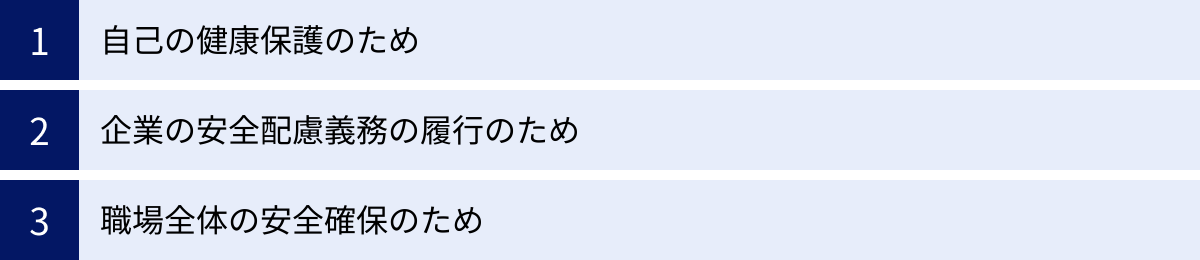

- 自己の健康保護のため: まず第一に、健康診断はあなた自身の健康を守るためのものです。自覚症状がないまま進行する病気も多く、定期的なチェックは病気の早期発見・早期治療に繋がります。

- 企業の安全配慮義務の履行のため: あなたが健康診断を拒否すると、企業はあなたの安全を守るための義務を果たせなくなります。これは企業にとって重大なコンプライアンス上のリスクとなります。

- 職場全体の安全確保のため: 例えば、他者に感染させる可能性のある疾患や、突発的な意識消失を伴う疾患など、業務内容によっては同僚や顧客にまで危険が及ぶ可能性があります。健康診断は、職場全体の安全を守るためにも不可欠です。

やむを得ない事情がある場合の対処法

もちろん、健康診断を受けたくても受けられない、あるいは特定の検査項目を受けられない正当な理由がある場合は、話が別です。

例えば、以下のようなケースです。

- 妊娠中または妊娠の可能性があるため、レントゲン(X線)検査を避けたい。

- 宗教上の理由で、特定の医療行為を受けられない。

- 持病の治療方針により、主治医以外の医師による診断や特定の検査が推奨されない。

このようなやむを得ない事情がある場合は、決して無断で拒否するのではなく、速やかに転職先の人事担当者に相談することが極めて重要です。

正直に事情を説明すれば、企業側も代替案を検討してくれるはずです。例えば、

- レントゲン検査の代わりに、他の検査方法を検討する。

- 会社指定の健康診断の代わりに、本人が選んだ他の医師(かかりつけ医など)による健康診断の結果(診断書)の提出を認める。(労働安全衛生規則第66条第5項但し書き)

- 主治医に、業務遂行に支障がないことを証明する診断書を作成してもらい、それを提出する。

といった対応が考えられます。

重要なのは、一方的に拒否するのではなく、対話を通じて解決策を探る姿勢です。企業との信頼関係を損なわず、円満に問題を解決するためにも、正直なコミュニケーションを心がけましょう。

転職時の健康診断に関するよくある質問

ここでは、転職時の健康診断に関して、多くの人が抱きがちな具体的な疑問について、Q&A形式で解説します。

会社指定の病院以外で受診してもいい?

A. 自己判断で別の病院で受診することは避けるべきです。必ず事前に会社の許可を得る必要があります。

企業が医療機関を指定するのには、「費用精算の簡便さ」「検査項目の統一」「結果管理の効率化」といった理由があります。そのため、原則としては指定された医療機関で受診することが求められます。

しかし、指定された医療機関が自宅から著しく遠い、あるいはどうしてもスケジュールが合わないといった、やむを得ない事情がある場合もあるでしょう。その際は、正直に事情を説明し、「近隣の病院で、指定された項目をすべて満たす形で受診させていただくことは可能でしょうか?」と人事担当者に相談してみましょう。

企業によっては、事情を汲んで許可してくれる場合があります。その際、以下の点を確認されることが多いので、準備しておくとスムーズです。

- 受診予定の医療機関名

- 法定の11項目(および会社指定の追加項目)がすべて実施可能であることの確認

- 費用は一旦立て替え払いとなり、後日領収書での精算となることへの同意

無断で別の病院で受診し、後から報告すると、費用の精算が認められなかったり、再受診を求められたりするトラブルに発展しかねません。必ず「相談」と「許可」のプロセスを踏むことが鉄則です。

健康診断書はコピーでも提出できる?

A. 原則として「原本」の提出が求められますが、最終的には会社の指示に従ってください。

健康診断書は、あなたの健康状態を証明する公的な書類としての性格を持ちます。そのため、多くの企業では改ざんなどのリスクを避けるため、医療機関が発行した「原本」の提出をルールとしています。

ただし、企業によっては「コピーで可」としている場合や、PDFなどのデータでスキャンして提出するよう指示される場合もあります。これは、社内のペーパーレス化や管理システムによるものです。

どちらが求められるかは企業の方針次第ですので、提出方法については必ず人事担当者の指示を確認してください。もしコピーの提出で良いと言われた場合でも、何らかの理由で後から原本の提示を求められる可能性もゼロではありません。提出した健康診断書の原本は、念のため一定期間、自分で大切に保管しておくことをお勧めします。

費用を立て替えた場合、領収書はどうすればいい?

A. 領収書の「宛名」と「但し書き」をどうするか、事前に会社に確認することが最も重要です。

自分で医療機関を探して受診し、費用を立て替えた場合、その費用を会社に請求するために領収書が必須となります。経費精算をスムーズに行うため、以下の2点を医療機関の受付で伝える前に、会社の人事・経理担当者に確認しておきましょう。

- 宛名: 領収書の宛名は、「会社名(正式名称)」で発行してもらうのが一般的です。しかし、会社によっては「個人名(あなたの氏名)」で問題ないとしている場合もあります。間違えると再発行の手間がかかるため、必ず確認してください。

- 但し書き: 領収書の但し書きは、何のための支払いかを明確にする重要な項目です。通常は「健康診断料として」や「雇入時健康診断代として」と記載してもらいます。会社によっては、「お品代」などの曖昧な表記では経費として認められない場合があります。指定の文言があるかどうかも、併せて確認しておくと万全です。

受け取った領収書は、絶対に紛失しないよう、専用のクリアファイルに入れるなどして厳重に管理し、会社の指示に従って速やかに提出しましょう。

パートやアルバイトでも健康診断は必要?

A. はい、一定の条件を満たす場合は、パートやアルバイトであっても健康診断の対象となります。

労働安全衛生法が健康診断の対象としているのは、「常時使用する労働者」です。そして、この「常時使用する労働者」に該当するかどうかは、雇用形態(正社員、パート、アルバイトなど)ではなく、契約期間と労働時間によって判断されます。

具体的には、以下の両方の条件を満たすパート・アルバイト労働者は、雇入時健康診断および年1回の定期健康診断の対象となります。

- 契約期間の条件:

- 契約期間の定めがない(無期労働契約)。

- 契約期間が1年以上である(有期労働契約)。

- 契約更新により、1年以上使用されることが予定されている、または1年以上引き続き使用されている。

- 労働時間の条件:

- 1週間の所定労働時間が、同じ事業場で同じような仕事をしている通常の労働者(正社員など)の1週間の所定労働時間の4分の3以上であること。

例えば、正社員の週の所定労働時間が40時間の職場であれば、週30時間以上働くパート・アルバ-イトの方が対象となります。

自分が対象になるかどうかわからない場合は、労働条件通知書(雇用契約書)を確認するか、会社の担当者に直接問い合わせてみましょう。法律上の義務ですので、条件に該当する場合は、正社員と同様に健康診断を受ける必要があります。