「人生100年時代」と言われる現代において、50代はキャリアの終盤ではなく、むしろ新たなステージへの転換期と捉えることができます。これまでの豊富な経験を活かして、よりやりがいのある仕事に挑戦したい、あるいは働き方を見直したいと考える方も少なくないでしょう。

しかし、いざ転職活動を始めようとすると、「50代の転職は厳しい」という声を耳にして、不安に感じてしまうかもしれません。確かに、20代や30代の転職とは異なる難しさがあるのは事実です。

しかし、悲観する必要は全くありません。 50代ならではの強みを理解し、正しい戦略を持って臨めば、理想のキャリアチェンジを実現することは十分に可能です。企業側も、経験豊富で即戦力となるミドルシニア層の採用に積極的な姿勢を見せ始めています。

この記事では、50代の転職市場のリアルな現状から、厳しいと言われる理由、そしてそれを乗り越えて成功を掴むための具体的な秘訣まで、網羅的に解説します。ご自身の市場価値を正しく把握し、自信を持って次の一歩を踏み出すための羅針盤として、ぜひ最後までご覧ください。

目次

50代の転職市場の現状

50代の転職活動を始めるにあたり、まずは現在の転職市場がどのような状況にあるのかを客観的なデータに基づいて把握しておくことが重要です。厳しい側面とチャンスの両方を理解することで、現実的な戦略を立てることができます。

50代の転職者数は増加傾向にある

まず押さえておきたいのは、50代で転職する人は決して珍しくないという事実です。総務省統計局が公表している「労働力調査」によると、転職者数は近年増加傾向にあり、特にミドルシニア層である45歳以上の転職が活発化しています。

例えば、2023年のデータを見ると、45~54歳階級の転職者数は年間で48万人、55~64歳階級では40万人となっており、両者を合わせると88万人にものぼります。(参照:総務省統計局「労働力調査(詳細集計)2023年(令和5年)平均結果」)

この背景には、いくつかの要因が考えられます。

- 人生100年時代の到来: 定年後も働き続けることが当たり前になり、50代を「キャリアの折り返し地点」と捉え、残りの職業人生をより充実させるために転職を選ぶ人が増えています。

- 働き方の多様化: 終身雇用制度が実質的に崩壊し、一つの会社に勤め上げることだけが正解ではなくなりました。専門性を活かして複数の企業で活躍したり、フリーランスとして独立したりと、多様なキャリアパスが選択肢に入っています。

- 企業の採用ニーズの変化: 少子高齢化による労働力不足を背景に、これまで若手中心だった採用市場でも、即戦力となる経験豊かなミドルシニア層に注目が集まっています。特に、専門的なスキルやマネジメント経験を持つ人材は、多くの企業が求めています。

このように、50代の転職はもはや特別なことではなく、キャリアプランにおける有力な選択肢の一つとなっているのです。

転職活動は長期化しやすい

一方で、50代の転職活動は他の年代に比べて長期化しやすい傾向があることも事実です。厚生労働省の調査データを見ても、転職活動期間が「3ヶ月以上」かかった人の割合は、年齢が上がるにつれて高くなる傾向が見られます。

なぜ長期化しやすいのでしょうか。主な理由として以下の点が挙げられます。

- 求人の絶対数が少ない: 20代・30代向けのポテンシャル採用求人に比べ、50代に求められる専門職や管理職の求人は絶対数が限られます。

- マッチングの難易度が高い: 企業側は即戦力として高い専門性やマネジメント能力を求めるため、求めるスキルセットと転職希望者の経験が完全に一致するケースが少なくなります。

- 選考が慎重になる: 年収が高くなる傾向にある50代の採用は、企業にとって大きな投資です。そのため、書類選考から面接まで、候補者の能力や人柄、組織への適応性などをじっくりと見極める傾向があり、選考プロセスに時間がかかります。

- 転職者側も慎重になる: 50代にとって転職はキャリアの集大成ともいえる重要な決断です。そのため、応募する企業を厳選したり、内定が出てもすぐには決断しなかったりと、転職者側も慎重になるため、結果的に活動期間が長引くことがあります。

この「長期化しやすい」という現実をあらかじめ理解しておくことは、精神的な焦りを防ぎ、冷静に転職活動を進める上で非常に重要です。

有効求人倍率は他の年代より低い

転職市場の需給バランスを示す指標として「有効求人倍率」があります。これは、ハローワークにおける月間の有効求職者数に対する有効求人数の割合を示したものです。

厚生労働省が公表する「職業安定業務統計」のデータを年齢階級別に見ると、50代を含む中高年層の有効求人倍率は、若年層に比べて低い水準にあります。これは、求職者数に対して求人数が少ない、つまり「買い手市場」であることを意味します。

ただし、この数字だけを見て悲観する必要はありません。この統計はハローワークに登録された求人が中心であり、民間の転職サイトや転職エージェントが扱う、専門職や管理職などのハイクラス求人は含まれていないことが多いからです。

50代の転職の主戦場となるのは、こうした民間の転職サービス、特に非公開求人を多く扱う転職エージェントです。公的な統計データには表れない好条件の求人も数多く存在するため、有効求人倍率の低さはあくまで市場の一側面として捉え、適切なチャネルで求人を探すことが重要です。

転職によって年収が上がる人もいる

「50代の転職は年収が下がる」というイメージが根強いですが、一概にそうとは言えません。厚生労働省の「令和4年雇用動向調査結果の概要」によると、転職入職者のうち、前職の賃金に比べて「増加」したと回答した人の割合は34.9%、「減少」したと回答した人の割合は33.8%、「変わらない」が30.4%でした。(参照:厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概要」)

年齢階級別に見ると、50代では年収が減少した人の割合が増加した人の割合を上回る傾向にありますが、それでも転職によって年収がアップしている人が一定数いることは紛れもない事実です。

年収が上がるケースには、以下のような特徴があります。

- 高い専門性が評価される: ニッチな分野での深い知識やスキル、難易度の高い資格などが、成長企業や専門家を求める企業で高く評価される場合。

- 豊富なマネジメント経験を活かす: 大規模な組織やプロジェクトを率いた経験を活かし、スタートアップや事業拡大を目指す企業の幹部候補として迎えられる場合。

- 業界や企業の将来性: 衰退産業から成長産業へ、あるいは業績が低迷している企業から好調な企業へ転職する場合。

一方で、年収が下がる主な要因は、未経験の業種・職種へのチャレンジや、年功序列型の大企業から成果主義の企業への転職などが挙げられます。

重要なのは、50代の転職市場は「厳しい」の一言で片付けられるものではないということです。データが示す通り、厳しい側面は確かに存在しますが、同時に転職者数の増加や年収アップの事例など、ポジティブな側面も確かに存在します。この現実を冷静に受け止め、次章で解説する「厳しい理由」を乗り越えるための戦略を練ることが、成功への第一歩となります。

50代の転職が厳しいと言われる5つの理由

50代の転職市場にはチャンスがある一方で、多くの人が「厳しい」と感じる壁が存在するのも事実です。なぜ厳しいと感じるのか、その具体的な理由を深く理解することで、事前に対策を立て、効果的なアピールができるようになります。ここでは、代表的な5つの理由を掘り下げて解説します。

① 応募できる求人が少ない

転職活動を始めた50代の方が最初に直面するのが、「応募したいと思える求人が見つからない」という壁です。転職サイトで年齢を設定して検索すると、表示される求人数が20代や30代に比べて大幅に減少することに愕然とするかもしれません。

この背景には、企業の採用戦略が大きく関係しています。多くの企業は、組織の活力を維持し、将来の幹部候補を育成するために、若手・中堅層のポテンシャル採用を重視する傾向があります。彼らは給与水準が比較的低く、新しい企業文化や業務プロセスへの適応も早いと考えられているためです。

もちろん、雇用対策法により、募集・採用における年齢制限は原則として禁止されています。しかし、これはあくまで建前であり、実態としては多くの求人に「求める人物像」として暗黙の年齢ターゲットが存在します。例えば、「30代のリーダー候補」「第二新卒歓迎」といった表現がそれに当たります。

50代をターゲットとする求人は、その多くが「特定の分野で高い専門性を持つスペシャリスト」か「豊富な経験を持つ管理職(マネージャー)」に限定されがちです。これまでのキャリアで突出した実績や専門性を築いてこなかった場合、応募の選択肢が狭まってしまうのが現実です。

この「求人の少なさ」という課題を乗り越えるためには、公開されている求人だけに頼るのではなく、転職エージェントが保有する非公開求人にアクセスしたり、スカウト型転職サイトに登録して企業からのアプローチを待ったりするなど、能動的な情報収集が不可欠です。

② 年収が下がる傾向にある

前章で触れた通り、50代の転職では年収が下がるケースも少なくありません。特に、長年同じ会社に勤め、年功序列型の賃金体系のもとで給与が上がってきた方ほど、このリスクは高まります。

日本の多くの伝統的な大企業では、個人の成果だけでなく、年齢や勤続年数に応じて給与が上昇する仕組みが採用されています。しかし、転職市場では、前職の給与額がそのままスライドすることは稀です。転職先の企業は、あくまでその人のスキルや経験が自社でどれだけ貢献できるかという「市場価値」に基づいて給与を決定します。

そのため、年功序列で得ていた部分の給与がリセットされ、純粋な実力評価に切り替わることで、結果的に年収がダウンしてしまうのです。特に、以下のようなケースでは年収減の可能性が高まります。

- 異業種・異職種への転職: 未経験の分野に挑戦する場合、これまでの経験が直接的には評価されにくいため、ポテンシャル採用に近い給与水準からのスタートとなることが多いです。

- 大企業から中小・ベンチャー企業への転職: 企業の規模や体力によって、給与水準や福利厚生のレベルは大きく異なります。やりがいや裁量権を求めて転職した結果、年収が下がることはよくあります。

ただし、年収ダウンをネガティブに捉える必要はありません。一時的に年収が下がったとしても、新しい環境で成果を出すことで、数年後には前職以上の給与を得ることも可能です。また、年収だけでなく、働きがい、ワークライフバランス、通勤時間、企業の将来性といった「非金銭的報酬」も総合的に考慮し、自分にとって最適な選択をすることが重要です。

③ ポジションや役割が限定されやすい

20代や30代の転職では、様々な業務を経験しながら成長していく「メンバークラス」や「リーダー候補」といったポジションの求人が豊富にあります。しかし、50代の転職者に企業が期待するのは、これまでの経験を即座に活かして組織に貢献してくれる「即戦力」としての役割です。

その結果、50代向けの求人は、以下のような特定のポジションに集中する傾向があります。

- 管理職・マネジメント層: 部門の責任者、プロジェクトマネージャーなど、チームや組織を率いて成果を出す役割。

- 専門職・スペシャリスト: 経理、人事、法務、IT、研究開発など、特定の分野で高度な専門知識と実務経験を持つ人材。

これは、企業側が「50代の人材をゼロから育てる時間的・コスト的余裕はない」と考えていることの裏返しでもあります。そのため、「これまでの経験を活かしつつ、新しい分野にも少しずつ挑戦したい」といった希望を持っていても、それに合致する求人を見つけるのは容易ではありません。

自身のキャリアプランと、企業が提示するポジションや役割の間にギャップが生じやすいのが、50代転職の難しさの一つです。このギャップを埋めるためには、自身の経験を応募先のポジションでどのように活かせるのか、具体的に言語化してアピールすることが求められます。

④ 新しい環境への適応力を懸念される

採用担当者が50代の候補者に対して抱く、最も大きな懸念の一つが「新しい環境への適応力」です。長年同じ会社で働いてきた経験が、逆に新しい環境に馴染む上での障壁になるのではないか、と考えられています。

具体的には、以下のような点が懸念されます。

- 新しいテクノロジーやツールへの対応: 近年、ビジネスの現場ではチャットツールやクラウドサービス、オンライン会議システムなどが当たり前に使われています。こうした新しいツールへの抵抗感や学習意欲の低さを心配されます。

- 過去の成功体験への固執: 前の会社でのやり方や成功体験に固執し、「昔はこうだった」「前の会社ではこうしていた」と主張して、新しい組織のルールや文化に馴染めないのではないかという懸念。これを「アンラーニング(学習棄却)」ができない状態と呼びます。

- 企業文化へのフィット: 企業の理念や価値観、働き方、コミュニケーションのスタイルは会社ごとに大きく異なります。特に、歴史ある大企業からスピード感の速いベンチャー企業へ転職する場合など、カルチャーギャップに適応できるかが問われます。

こうした懸念を払拭するためには、面接の場で自らの柔軟性や学習意欲を具体的なエピソードを交えてアピールすることが不可欠です。「新しいことにも積極的に挑戦してきました」「最近〇〇という資格の勉強を始めました」といった具体的な事実を示すことで、年齢による先入観を覆すことができます。

⑤ 年下の上司との関係性を不安視される

多くの50代転職者は、自分よりも年下の上司のもとで働くことになります。採用担当者は、この「年下上司との関係性」を非常に気にします。

企業組織が円滑に機能するためには、役職に基づいた指揮命令系統がスムーズに働くことが大前提です。しかし、候補者が年上である場合、

- 「年下の自分からの指示を素直に受け入れてくれるだろうか?」

- 「豊富な経験を盾に、プライドが邪魔をして反発するのではないか?」

- 「周囲の若いメンバーと上手くコミュニケーションが取れず、チームの和を乱さないだろうか?」

といった不安を抱くのです。これは、候補者の能力以前の、組織人としての協調性に関わる問題です。どんなに優れたスキルを持っていても、チームワークを阻害する可能性のある人材は採用されにくいのが現実です。

この懸念に対しては、謙虚な姿勢を明確に示すことが最も効果的です。面接では、「これまでの経験はあくまで過去のものです。新しい環境ではゼロから学ぶつもりで、〇〇さん(年下の面接官)の指示のもと、チームに貢献したいと考えています」といったように、敬意と協調性を示す言葉を伝えることが重要です。過去の実績を誇るのではなく、未来の貢献を約束する姿勢が求められます。

50代の転職で企業が求めるスキル・経験

50代の転職が厳しいと言われる理由を乗り越えるためには、企業が50代の人材に何を期待しているのかを正確に理解し、自身の強みを的確にアピールする必要があります。若手にはない、50代ならではの価値を提供できるかが成功の鍵となります。企業が特に重視するスキルや経験は、以下の6つです。

豊富な経験と高い専門性

企業が50代の人材を採用する最大の理由は、「即戦力」としての活躍を期待しているからです。長年の実務を通して培われた深い知識と経験、そしてそれに基づいた高い専門性は、50代にとって最大の武器となります。

ここで重要なのは、単に「〇〇業界で30年働いてきました」という経験年数だけをアピールしても意味がないということです。企業が知りたいのは、「その経験を通じて、具体的に何を成し遂げ、どのようなスキルを身につけたのか」という点です。

例えば、営業職であれば、「長年の経験で培った顧客との信頼関係構築力で、担当エリアの売上を3年間で150%に拡大した」といったように、具体的な実績を数値で示すことが求められます。経理職であれば、「連結決算の早期化プロジェクトを主導し、決算日数を5営業日短縮した」など、具体的な貢献を言語化する必要があります。

また、ニッチな分野での専門性も高く評価されます。特定の業界知識、法規制に関する知見、特殊な技術スキルなど、「この分野なら誰にも負けない」という領域があれば、それは非常に強力なアピールポイントになります。自らのキャリアを棚卸しし、コアとなる専門性を明確に定義することが、転職活動の第一歩です。

チームをまとめるマネジメントスキル

多くの50代は、管理職やリーダーとしての経験を持っています。このマネジメントスキルは、多くの企業が渇望している能力です。特に、事業拡大期にある企業や、次世代リーダーの育成に課題を抱えている企業にとって、経験豊富なマネージャーは非常に価値のある存在です。

アピールすべきマネジメントスキルは多岐にわたります。

- 目標設定・進捗管理: チームや部門の目標を具体的に設定し、メンバーの進捗を管理しながら目標達成に導く能力。

- 人材育成・動機付け: メンバー一人ひとりの特性を見極め、適切な指導やフィードバックを通じて成長を促し、チーム全体のモチベーションを高める能力。

- チームビルディング: 多様なメンバーをまとめ、円滑なコミュニケーションと協力体制を築き、相乗効果を生み出す能力。

- 予算管理: 担当部門やプロジェクトの予算を策定し、適切に執行・管理する能力。

面接では、「〇人の部下をマネジメントし、離職率を〇%低下させました」「予算〇億円のプロジェクトを率いて、〇%のコスト削減を達成しました」など、規模感や成果を具体的な数字で語ることが重要です。成功体験だけでなく、困難な状況をどう乗り越えたか、失敗から何を学んだかといったエピソードも、人間的な深みと問題解決能力を示す上で有効です。

課題を解決する能力

変化の激しい現代のビジネス環境において、企業は常に様々な課題に直面しています。目の前にある課題を発見し、その本質を分析し、具体的な解決策を立案・実行できる能力は、年代を問わず高く評価されますが、豊富な経験を持つ50代には特に強く期待されるスキルです。

若手社員が目の前のタスクをこなすことに集中しがちなのに対し、50代にはより大局的な視点から、業務プロセスや組織体制、事業戦略における問題点を見つけ出すことが求められます。

この能力をアピールするためには、「STARメソッド」と呼ばれるフレームワークを用いて、自身の経験を整理するのが効果的です。

- S (Situation): どのような状況でしたか?(当時の役職、チームの状況、市場環境など)

- T (Task): どのような課題や目標がありましたか?(達成すべき目標、解決すべき問題など)

- A (Action): その課題に対して、あなたは具体的に何をしましたか?(情報収集、分析、関係者との調整、施策の実行など)

- R (Result): その行動の結果、どのような成果が出ましたか?(売上向上、コスト削減、顧客満足度アップなど、定量的な成果)

このフレームワークに沿って職務経歴書や面接で語ることで、あなたの課題解決能力を論理的かつ説得力を持って伝えることができます。

後進を育てる人材育成能力

マネジメントスキルとも関連しますが、「後進を育てる力」も50代に期待される重要な役割です。多くの企業では、若手・中堅社員の育成が経営課題となっています。OJT(On-the-Job Training)が形骸化していたり、指導できるベテラン社員が不足していたりするケースも少なくありません。

そこで、豊富な知識と経験を持つ50代が、自らのスキルやノウハウを若手世代に伝承し、組織全体のレベルアップに貢献してくれることを期待しているのです。これは、単なる業務指導にとどまりません。

- メンターとしての役割: 仕事の進め方だけでなく、キャリアプランや仕事への向き合い方について相談に乗り、若手社員の精神的な支えとなる。

- 技術・ノウハウの伝承: 属人化しがちな暗黙知を形式知化(マニュアル化など)し、組織の資産として残す。

- 社内研修の講師: 自らの専門分野について社内勉強会などを開催し、知識を共有する。

面接では、「新人研修のプログラムを企画・実施した経験があります」「部下の〇〇さんが、私の指導のもとでリーダーに昇格しました」といった具体的な育成実績をアピールすると良いでしょう。自分の成果だけでなく、チームや後輩の成長に貢献できる人材であることを示すことが、高い評価に繋がります。

新しい環境に対応する柔軟性

「50代の転職が厳しい理由」でも述べたように、企業は50代の適応力を懸念しています。そのため、自らその懸念を払拭し、新しい環境や価値観に積極的に対応できる柔軟性を示すことが極めて重要です。

過去の成功体験は大きな武器ですが、それに固執すると成長を妨げる足かせにもなり得ます。企業が求めているのは、「前の会社ではこうだった」と主張する人材ではなく、「この会社ではどうすれば貢献できるか」を考え、行動できる人材です。

この柔軟性をアピールするためには、以下のような姿勢や経験が有効です。

- 学習意欲: 業務に関連する資格の取得、セミナーへの参加、新しいツールの自主的な学習など、継続的に学び続けている姿勢を示す。

- 多様な価値観の受容: これまでのキャリアで、異なるバックグラウンドを持つ人々と協働した経験や、世代の違うメンバーとチームを組んで成果を上げた経験を語る。

- 謙虚な姿勢: 面接の場で、面接官(たとえ年下であっても)の話を真摯に聞き、「教えてください」というスタンスを示す。

「アンラーニング(学びほぐし)」の能力、つまり、古い知識や価値観を一旦リセットし、新しいものを取り入れる力があることを示すことが、採用担当者の不安を安心に変える鍵となります。

これまで培ってきた人脈

長年の社会人経験で培われた社内外の人脈も、50代ならではの貴重な資産です。特に、営業職、事業開発、マーケティング、購買といった職種では、この人脈が直接的にビジネスチャンスに繋がる可能性があります。

新しい顧客の紹介、有力なパートナー企業との連携、業界のキーパーソンからの情報収集など、人脈を活かした貢献の形は様々です。

ただし、人脈のアピールには注意が必要です。単に「〇〇社の役員と知り合いです」と言うだけでは、評価には繋がりません。むしろ、自慢話と受け取られたり、他力本願な印象を与えたりするリスクもあります。

重要なのは、その人脈を活かして、応募先の企業に具体的にどのようなメリットをもたらすことができるのかを説明することです。「前職で築いた〇〇業界のネットワークを活かし、新規販路の開拓に貢献できます」「〇〇社のキーパーソンとの繋がりを活かして、共同開発の提案が可能です」といったように、企業の事業戦略と結びつけて語る必要があります。

人脈はあくまで付加価値であり、中心に据えるべきは自身のスキルと経験です。その上で、人脈というスパイスを効かせることで、他の候補者との差別化を図ることができます。

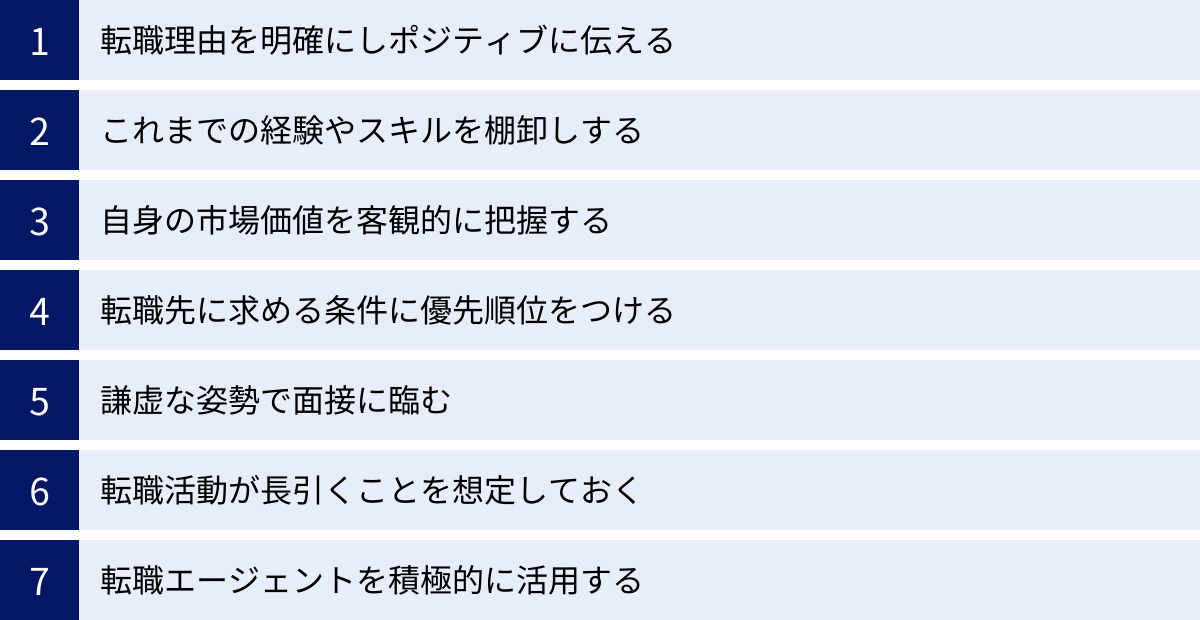

50代の転職を成功させる7つの秘訣

50代の転職市場の現状と、企業が求める人物像を理解した上で、次はいよいよ具体的な行動計画です。やみくもに活動しても、時間と労力を浪費するだけになりかねません。ここでは、転職を成功に導くための7つの重要な秘訣を解説します。

① 転職理由を明確にしポジティブに伝える

面接で必ず聞かれる質問が「なぜ転職を考えたのですか?」です。この転職理由の伝え方一つで、面接官が抱く印象は大きく変わります。

多くの場合、転職を考えるきっかけは、現職への不満(人間関係、給与、評価、会社の将来性など)です。しかし、それをそのままストレートに伝えてしまうと、「不満があったらまた辞めてしまうのではないか」「他責にする傾向があるのでは」といったネガティブな印象を与えてしまいます。

重要なのは、ネガティブなきっかけをポジティブな動機に変換して伝えることです。

- (NG例)「上司と意見が合わず、正当に評価されなかったからです。」

- (OK例)「現職では、より裁量権を持ってスピーディーに意思決定をしたいという思いが強くなりました。貴社の〇〇という理念のもと、これまでの経験を活かして事業の成長に直接的に貢献したいと考えています。」

- (NG例)「会社の業績が悪化し、将来に不安を感じたからです。」

- (OK例)「市場の変化に対応し、より成長性の高い分野で自らの専門性を試したいと考えるようになりました。特に、貴社が注力されている〇〇事業の将来性に魅力を感じています。」

このように、「〇〇が嫌だから辞めたい」ではなく、「〇〇を実現するために、貴社で働きたい」という未来志向のストーリーを語ることが重要です。転職理由を明確にすることで、自身のキャリアの軸が定まり、企業選びのブレもなくなります。

② これまでの経験やスキルを棚卸しする

50代の転職活動は、自分の「商品価値」を企業に売り込むマーケティング活動です。そのためには、まず自分という商品を深く理解する、つまりキャリアの棚卸しが不可欠です。

長年のキャリアを振り返り、自分が「何ができるのか(Can)」「何をしたいのか(Will)」「何をすべきか(Must)」を整理する作業です。具体的には、以下の手順で進めてみましょう。

- 職務経歴の書き出し: これまで所属した会社、部署、役職、担当業務を時系列で全て書き出します。

- 実績の具体化・数値化: 各業務で、どのような役割を果たし、どのような成果を出したのかを具体的に記述します。可能な限り、「売上〇%アップ」「コスト〇円削減」「〇人のチームをマネジメント」といったように数値を交えて客観的な事実として記載します。

- 成功・失敗体験の深掘り: 特に大きな成果を上げたプロジェクトや、困難を乗り越えた経験について、その背景、課題、自分の行動、結果、学んだことを詳しく書き出します。失敗体験も、そこから何を学び、次にどう活かしたかを整理すれば、貴重なアピール材料になります。

- スキルの整理: 専門知識、技術スキル(PCスキル、語学力など)、ポータブルスキル(課題解決能力、交渉力、リーダーシップなど)に分類してリストアップします。

この棚卸し作業を通じて、自分の強みや専門性、価値観が明確になります。これは、応募書類(職務経歴書)の質を高めるだけでなく、面接で自信を持って自己PRするための土台となります。

③ 自身の市場価値を客観的に把握する

キャリアの棚卸しで自分の強みを整理したら、次にその強みが転職市場でどれくらいの価値を持つのかを客観的に把握する必要があります。自分では「すごい実績だ」と思っていても、市場のニーズとずれていては評価されません。

市場価値を把握するためには、以下のような方法が有効です。

- 転職サイトで求人情報を調べる: 自分の経験やスキルに近い求人を探し、どのような業務内容、役職、給与水準で募集されているかを確認します。これにより、自分のスキルに対する需要や相場観を掴むことができます。

- スカウト型転職サイトに登録する: 職務経歴を匿名で登録しておくと、興味を持った企業や転職エージェントからスカウトが届きます。どのような企業から、どのようなポジションで声がかかるかを見ることで、自分の市場価値をリアルに知ることができます。

- 転職エージェントに相談する: これが最も効果的な方法です。プロのキャリアアドバイザーに職務経歴書を見てもらい、客観的な評価やアドバイスをもらうことができます。彼らは多くの転職事例を知っているため、「あなたのその経験なら、〇〇業界で年収〇〇万円くらいの求人がありますよ」といった具体的な情報を提供してくれます。

独りよがりな自己評価は、転職活動が失敗する大きな原因の一つです。第三者の客観的な視点を取り入れることで、現実的な目標設定ができ、効果的な戦略を立てることが可能になります。

④ 転職先に求める条件に優先順位をつける

50代の転職では、年収、役職、仕事内容、勤務地、企業文化、ワークライフバランスなど、様々な希望があると思います。しかし、全ての条件を100%満たす完璧な求人は、ほぼ存在しないと考えた方が良いでしょう。

そこで重要になるのが、自分の中で「何を最も重視するのか」を決め、条件に優先順位をつけることです。

- 絶対に譲れない条件(Must): これが満たされないなら転職しない、という最低限の条件。(例:「年収600万円以上」「勤務地は自宅から1時間以内」など)

- できれば満たしたい条件(Want): 必須ではないが、満たされていると嬉しい条件。(例:「リモートワークが可能」「マネジメント職であること」など)

- 妥協できる条件: 他の条件が満たされれば、我慢できる条件。(例:「会社の知名度」「多少の残業」など)

この優先順位が明確になっていないと、目先の好条件に飛びついて後で後悔したり、逆に理想を追い求めすぎて応募できる求人がなくなってしまったりします。

特に年収については、現実的なラインを見極めることが重要です。前職の給与に固執せず、「この金額なら生活できる」という最低ラインと、「この金額なら満足できる」という希望ラインを設定しておくと、交渉の際に柔軟に対応できます。

⑤ 謙虚な姿勢で面接に臨む

豊富な経験と実績を持つ50代は、自信を持って面接に臨むべきです。しかし、その自信が「傲慢さ」や「上から目線」と受け取られてしまっては元も子もありません。採用担当者が懸念する「プライドの高さ」や「扱いにくさ」を払拭するため、謙虚な姿勢を意識的に示すことが非常に重要です。

- 聞く姿勢を大切にする: 面接は自分をアピールする場ですが、一方的に話しすぎないように注意しましょう。面接官の質問の意図を正確に汲み取り、簡潔に答えることを心がけます。相手の話を遮らず、最後まで真摯に耳を傾ける姿勢が大切です。

- 年下の面接官にも敬意を払う: 面接官が自分より年下であることは珍しくありません。相手の年齢や役職に関わらず、一人のビジネスパーソンとして敬意を持って接しましょう。丁寧な言葉遣いはもちろん、「〇〇様のお話、大変勉強になります」といった一言を添えるだけでも印象は良くなります。

- 「教えてもらう」スタンス: 「これまでの経験を活かして貢献します」という姿勢はもちろん重要ですが、同時に「新しい環境については、皆様からご指導いただき、一日も早くキャッチアップしたいです」という学びの姿勢を示すことも忘れないでください。

「できるビジネスパーソン」であることと「謙虚であること」は両立します。このバランス感覚が、50代の転職面接における成否を分けると言っても過言ではありません。

⑥ 転職活動が長引くことを想定しておく

前述の通り、50代の転職活動は半年から1年以上かかることも珍しくありません。この「長期戦になる可能性」をあらかじめ覚悟しておくことが、精神的な安定を保つ上で非常に重要です。

「3ヶ月で決めるぞ」と意気込みすぎると、なかなか内定が出ない時期に焦りが募り、「もうどこでもいいから決めてしまおう」と妥協した転職に繋がってしまいます。これでは、何のために転職するのか分からなくなってしまいます。

長期戦に備えるためには、以下の点がポイントになります。

- 在職中に活動を始める: 可能な限り、現在の会社に在籍しながら転職活動を進めましょう。収入が途絶える心配がないため、金銭的なプレッシャーなく、腰を据えて企業選びができます。「次の仕事が決まらなければ生活できない」という状況は、冷静な判断を鈍らせます。

- スケジュールを詰め込みすぎない: 最初から毎日何社も応募したり、面接の予定を詰め込んだりすると、息切れしてしまいます。週に数社応募する、面接は週に1〜2回に留めるなど、自分のペースで継続できる計画を立てましょう。

- 一喜一憂しない: 書類選考で落ちたり、面接で不採用になったりしても、それはあなたの人格が否定されたわけではありません。単に「企業との縁がなかった」「求めるスキルセットが合わなかった」だけです。一つ一つの結果に落ち込みすぎず、淡々と次の応募に進むメンタルの強さも必要です。

⑦ 転職エージェントを積極的に活用する

50代の転職活動において、転職エージェントは最も強力なパートナーとなり得ます。自力で求人サイトを探すだけでは得られない、多くのメリットがあります。

- 非公開求人の紹介: 企業の重要なポジション(役員、管理職など)の求人は、競合他社に知られないよう、非公開で募集されることが多くあります。転職エージェントはこうした質の高い非公開求人を多数保有しており、あなたの経歴にマッチしたものを紹介してくれます。

- 客観的なキャリア相談: プロの視点から、あなたのキャリアの強みや弱み、市場価値を客観的に評価してくれます。自分では気づかなかったアピールポイントを発見できることもあります。

- 応募書類の添削・面接対策: 50代の転職に特化した職務経歴書の書き方や、面接での効果的な受け答えについて、具体的なアドバイスを受けられます。模擬面接を実施してくれるエージェントも多く、本番への良い準備になります。

- 企業との条件交渉: 内定が出た後、自分では言いにくい年収や待遇面の交渉を代行してくれます。プロが交渉することで、個人で交渉するよりも良い条件を引き出せる可能性が高まります。

転職エージェントは複数存在し、それぞれに得意な業界や職種、ターゲット層(ハイクラス向け、ミドル層向けなど)があります。複数のエージェントに登録し、それぞれの特徴を見極めながら、自分と相性の良いキャリアアドバイザーを見つけることが、成功確率を高める賢い方法です。

【男女別】50代の転職を成功させるコツ

50代の転職における基本的な戦略は男女共通ですが、これまでのキャリアパスやライフイベントの違いから、企業側からの期待やアピールすべきポイントに若干の違いが生まれることがあります。ここでは、男女別に意識すべきコツを解説します。

50代男性が意識すべきこと

50代男性の転職では、これまでのキャリアで培ったリーダーシップや組織への貢献が特に問われる傾向にあります。過去の栄光に固執せず、新しい組織で価値を発揮できることを示すのが鍵です。

マネジメント経験を具体的にアピールする

多くの企業が50代男性に期待するのは、組織を牽引する力、すなわちマネジメント能力です。単に「部長としてチームをまとめていました」というだけでは不十分です。その経験を具体的かつ定量的に語ることで、説得力が格段に増します。

- 規模感を明確にする: 「部下15名のチームを率い、年間予算3億円の事業を担当していました。」

- 達成した目標を数値で示す: 「3年間で担当部門の売上を130%成長させ、利益率を5ポイント改善しました。」

- プロセスを語る: 「目標達成のために、週次の1on1ミーティングを導入し、各メンバーの進捗管理とモチベーション維持に努めました。また、営業プロセスを見直し、非効率な業務を削減することで、一人あたりの生産性を15%向上させました。」

- 困難を乗り越えた経験を話す: 業績が低迷していたチームをどう立て直したか、メンバー間の対立をどう解消したかといったエピソードは、あなたの問題解決能力と人間力を示す絶好の機会です。

数値と具体的なアクションをセットで語ることで、あなたのマネジメント能力が単なる役職名ではなく、再現性のあるスキルであることを証明できます。

謙虚な姿勢を忘れない

豊富な経験を持つ50代男性が最も注意すべき点は、無意識のうちに「上から目線」になってしまうことです。特に年下の面接官や将来の上司に対して、これまでの実績を誇るような話し方をしてしまうと、「プライドが高く扱いにくい」という印象を与えかねません。

- 「教えてください」というスタンス: 企業の事業内容や文化について質問する際は、「存じ上げておりますが」という前置きよりも、「私の理解では〇〇ですが、さらに詳しく教えていただけますか」といった謙虚な聞き方が好印象です。

- 過去の役職はリセットする: 「前職では部長でしたが」といった発言は控えましょう。転職すれば、あなたは新人です。新しい組織の一員として、ゼロから信頼関係を築いていく姿勢が求められます。

- 感謝の言葉を忘れない: 面接の時間を取ってくれたことへの感謝、説明してくれたことへの感謝を言葉で伝えることは、基本的なビジネスマナーであり、あなたの人間性を示します。

「実るほど頭を垂れる稲穂かな」という言葉の通り、実績があるからこそ謙虚な姿勢を貫くことが、周囲からの信頼を得て、新しい環境でスムーズに活躍するための秘訣です。

50代女性が意識すべきこと

50代女性の転職では、出産や育児、介護といったライフイベントを乗り越えてキャリアを継続してきた経験そのものが強みになります。柔軟性や専門性を軸に、今後のキャリアプランを明確に示すことが重要です。

ライフプランを踏まえたキャリアプランを提示する

女性の場合、採用担当者は「介護などで、またすぐに辞めてしまうのではないか」という懸念を抱くことがあります。この不安を払拭するために、自身のライフプランを踏まえた上で、長期的に会社に貢献できることを具体的に示すことが有効です。

- 現状を正直に伝える: 「子供はすでに独立しており、仕事に集中できる環境です」「親の介護については、兄弟と協力する体制が整っています」など、働く上での制約がない、あるいは解決済みであることを明確に伝えると、企業側も安心します。

- 今後の働き方を具体的に提示する: 「これからは自分のキャリアに集中し、これまで培った〇〇のスキルを活かして、貴社の発展に貢献したいです」「将来的にはマネジメントにも挑戦し、後進の女性社員のロールモデルになりたいと考えています」など、前向きで具体的なビジョンを語りましょう。

- 柔軟な働き方への意欲: 必要な場合は、「当面は時短勤務を希望しますが、状況に応じてフルタイムへの移行も可能です」といったように、柔軟に対応する姿勢を見せることも有効です。

目の前の仕事だけでなく、5年後、10年後を見据えたキャリアプランを語ることで、仕事に対する高い意欲と覚悟を示すことができます。

専門性をアピールする

50代女性の中には、管理職経験がないことを気にする方もいるかもしれません。しかし、管理職経験がなくても、特定の分野で長年培ってきた専門性は非常に強力な武器になります。

例えば、長年、経理や人事、総務、秘書といった管理部門で実務を担ってきた経験は、高い評価に繋がります。

- 経理: 「月次・年次決算業務を10年以上担当し、税理士法人との折衝も一人で完結できます。会計ソフトは〇〇と△△の使用経験があります。」

- 人事: 「採用から労務管理、社会保険手続きまで一貫して担当してきました。特に、就業規則の改定プロジェクトを主導した経験があります。」

- 秘書・事務: 「役員秘書として、スケジュール管理、出張手配、資料作成など、多岐にわたるサポート業務を高い精度で遂行してきました。その中で培った調整能力や先読み力は、どの部署でも活かせると自負しています。」

これらの「ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)」は、どんな企業でも必要とされるものです。特定の業務をミスなく、効率的に、高いレベルで遂行できる能力は、組織の土台を支える上で不可欠です。「〇〇のことなら、私に任せてください」と言える専門性を明確にアピールしましょう。

50代の転職活動の進め方【5ステップ】

いざ転職活動を始めようと思っても、何から手をつければ良いのかわからない、という方も多いでしょう。ここでは、50代の転職活動をスムーズに進めるための具体的な5つのステップを解説します。この流れに沿って計画的に進めることで、効率的かつ効果的な活動が可能になります。

① 転職の目的を明確にする

転職活動のすべての土台となる、最も重要なステップが「転職の目的(Why)を明確にすること」です。なぜ自分は転職したいのか、転職によって何を実現したいのかを深く自問自答し、言語化します。

この目的が曖昧なままだと、活動の途中で軸がぶれてしまったり、内定が出た企業が本当に自分に合っているのか判断できなくなったりします。

以下の質問を自分に問いかけてみましょう。

- 現状の何を変えたいのか? (仕事内容、人間関係、給与、働き方、評価制度など)

- 転職して何を得たいのか? (新しいスキル、より高い専門性、やりがい、ワークライフバランス、社会貢献など)

- 5年後、10年後、自分はどのようなキャリアを歩んでいたいか?

- 仕事において、自分が最も大切にしている価値観は何か?

例えば、「年収を上げたい」という目的だとしても、「なぜ上げたいのか?」を深掘りすることが重要です。「子供の学費のため」「老後の資金を確保するため」「自分の市場価値を正当に評価してほしいから」など、背景にある動機によって、選ぶべき企業や職種は変わってきます。

このステップで自分の「転職の軸」を確立することが、後々の企業選びや面接での一貫したアピールに繋がります。

② キャリアの棚卸しをする

転職の目的が明確になったら、次に「自分に何ができるのか(What)」を整理する「キャリアの棚卸し」を行います。これは、職務経歴書を作成し、面接で自己PRをするための材料を集める非常に重要な作業です。

前述の「成功の秘訣」でも触れましたが、より具体的には以下のシートを作成してみるのがおすすめです。

| 期間 | 会社・部署・役職 | 業務内容 | 実績・成果(数値で) | 得られたスキル・知識 |

|---|---|---|---|---|

| 2015-現在 | 〇〇株式会社 営業部 課長 | 大手法人向けに自社製品の新規・既存営業を担当。部下5名のマネジメント。 | ・担当エリア売上を3年連続110%達成 ・新規開拓で大手A社との契約獲得(年間1億円) ・部下の育成により、チーム目標を6期連続達成 |

・法人営業戦略立案 ・ソリューション提案力 ・チームマネジメント ・予実管理 |

| 2005-2015 | △△株式会社 マーケティング部 | 新製品のマーケティング戦略立案、プロモーション企画・実行。 | ・担当製品の市場シェアを3年で5%から15%に拡大 ・Web広告のCPAを20%改善 |

・市場分析 ・デジタルマーケティング ・プロジェクトマネジメント ・プレゼンテーション能力 |

このように表形式で整理することで、自分のキャリアを客観的に見つめ直すことができます。特に「実績・成果」をできる限り数値で表現することと、そこから得られた「スキル・知識」を言語化することがポイントです。この作業を通じて、自分の強みやアピールできる点が明確になり、自信を持って次のステップに進むことができます。

③ 転職エージェントに登録する

目的を定め、自分の武器を整理したら、いよいよ戦場(転職市場)に出る準備です。ここで活用したいのが「転職エージェント(How)」です。50代の転職、特にハイクラスや専門職を目指す場合は、転職エージェントの活用はほぼ必須と言えます。

エージェントに登録するメリットは数多くあります。

- 非公開求人へのアクセス: 市場に出回らない好条件の求人を紹介してもらえる。

- 客観的なアドバイス: キャリアの棚卸しを手伝ってもらい、市場価値を客観的に判断してもらえる。

- 選考対策: 企業ごとの特徴に合わせた応募書類の添削や面接対策を受けられる。

- 日程調整・条件交渉の代行: 面倒なスケジュール調整や、言いにくい給与交渉を代行してもらえる。

重要なのは、複数の転職エージェントに登録することです。エージェントによって得意な業界や職種、保有する求人が異なります。また、担当となるキャリアアドバイザーとの相性も非常に重要です。2〜3社のエージェントに登録し、実際に面談してみて、最も信頼できる、親身になってくれるアドバイザーをメインのパートナーとして活動を進めるのが良いでしょう。

④ 応募書類(履歴書・職務経歴書)を作成する

キャリアの棚卸しで整理した内容と、転職エージェントからのアドバイスをもとに、自分の価値を伝えるためのプレゼン資料である「応募書類」を作成します。

- 履歴書: 誤字脱字がないように、基本情報を正確に記入します。証明写真は清潔感のある服装で、表情が明るく見えるものを使用しましょう。志望動機欄は、使い回しではなく、応募する企業ごとにカスタマイズすることが重要です。

- 職務経歴書: これが最も重要な書類です。50代の場合、キャリアが長くなるため、時系列でただ羅列するだけではアピールになりません。

- 職務要約: 冒頭に200〜300字程度で、これまでのキャリアの概要と自分の強み、得意分野を簡潔にまとめます。採用担当者はまずここを読んで、続きを読むかを判断します。

- 職務経歴: キャリアの棚卸しで整理した内容を基に、実績を具体的に記述します。特に、応募する企業の求人内容と関連性の高い経験を厚めに書くと効果的です。

- 活かせる経験・スキル: 最後に、マネジメントスキル、専門スキル、語学力、PCスキルなどをまとめて記載し、自分が即戦力であることをアピールします。

応募書類は、一度作って終わりではありません。 応募する企業が求める人物像に合わせて、アピールするポイントを微調整する「カスタマイズ」を怠らないようにしましょう。

⑤ 応募・面接に臨む

書類が完成したら、いよいよ企業への応募、そして面接です。

- 応募: 転職エージェント経由で応募するのが基本ですが、企業の採用ページから直接応募する「ダイレクト応募」や、転職サイト経由での応募も併用しましょう。書類選考で不採用が続いても落ち込まず、書類を見直しながら淡々と応募を続けることが大切です。

- 面接準備: 書類選考を通過したら、面接準備を入念に行います。

- 企業研究: 応募企業の公式サイト、IR情報、プレスリリースなどを読み込み、事業内容、企業理念、最近の動向を深く理解します。

- 想定問答集の作成: 「自己紹介」「転職理由」「志望動機」「強み・弱み」「成功体験・失敗体験」「逆質問」など、定番の質問に対する回答を準備しておきます。特に「逆質問」は、企業への興味・関心の高さを示す絶好のチャンスです。

- 面接本番: 清潔感のある身だしなみを心がけ、自信と謙虚さのバランスを意識して臨みます。結論から話す(PREP法)、笑顔を忘れない、相手の目を見て話すといった基本的なコミュニケーションを大切にしましょう。

面接後は、当日中にお礼のメールを送ると、丁寧な印象を与えることができます。結果に一喜一憂せず、もし不採用だった場合は、エージェントを通じて理由を確認し、次の面接に活かすことが重要です。転職活動はPDCAサイクルを回すことで、成功確率が着実に上がっていきます。

50代におすすめの職種7選

50代の転職では、これまでの経験を最大限に活かせる職種や、人手不足で未経験からでも挑戦しやすい職種を戦略的に狙うことが重要です。ここでは、50代の強みが活きる、おすすめの職種を7つご紹介します。

① 営業職

営業職は、50代の豊富な経験と人脈が最も活かせる職種の一つです。特に、高額な商材や無形サービスを扱う法人営業(BtoB)の分野では、若さよりも信頼性や課題解決能力が重視されるため、ベテランの価値が高まります。

- おすすめの理由:

- 長年の経験で培った顧客との信頼関係構築力が武器になる。

- 業界知識や製品知識が深く、顧客の課題に対して的確なソリューション提案ができる。

- これまで築いてきた人脈を活かし、新たなビジネスチャンスを創出できる可能性がある。

- 成果主義の給与体系が多く、実績次第で高収入を目指せる。

- 求められるスキル: コミュニケーション能力、交渉力、課題発見・解決能力、業界に関する深い知識

- 注意点: 新しい営業手法(インサイドセールス、SFA/CRMツールの活用など)を学ぶ意欲が求められます。体力的な負担が大きい場合もあるため、働き方をよく確認することが重要です。

② ITエンジニア

IT業界は慢性的な人手不足が続いており、経験豊富なエンジニアやプロジェクトマネージャー(PM)の需要は非常に高いです。特に、システムの要件定義やプロジェクト全体の進捗・品質管理を担うPM/PL(プロジェクトリーダー)のポジションは、50代のマネジメント経験が直接的に活かせます。

- おすすめの理由:

- PM/PLとして、技術力だけでなくマネジメントスキルや調整能力が評価される。

- 技術の進化は速いものの、基盤となる知識や設計思想は普遍的なものが多く、これまでの経験が土台となる。

- フリーランスとして独立するなど、多様な働き方を選択しやすい。

- 求められるスキル: プロジェクトマネジメント能力、システム開発に関する知識、最新技術への学習意欲

- 注意点: 常に新しい技術を学び続ける姿勢が不可欠です。未経験からの挑戦はハードルが高いですが、プログラミングスクールなどで集中的に学べば、可能性はゼロではありません。

③ コンサルタント

事業会社の特定の分野で培った高い専門性を活かし、企業の経営課題を解決するコンサルタントも50代におすすめのキャリアです。戦略、IT、人事、財務など、自身の得意分野を軸に活躍できます。

- おすすめの理由:

- これまでの専門知識と課題解決能力を直接的に活かすことができる。

- 多様な業界のクライアントと仕事をするため、知的好奇心を満たせる。

- 年齢に関係なく、実力と実績が評価される世界。

- 求められるスキル: 論理的思考能力、分析力、プレゼンテーション能力、高度な専門知識

- 注意点: 激務になる傾向があり、高いストレス耐性が求められます。コンサルティングファームへの転職は難易度が高いですが、中小企業診断士などの資格を取得したり、事業会社内の経営企画部門を目指したりする道もあります。

④ 事務職

「事務職」と一括りにされがちですが、経理、人事、総務、法務といった管理部門のスペシャリストは、企業の根幹を支える重要な存在です。長年の実務経験を持つベテランは、どの企業からも重宝されます。

- おすすめの理由:

- 長年の経験で培った正確でスピーディーな事務処理能力が高く評価される。

- 法改正への対応や業務プロセスの改善など、専門知識を活かした付加価値を提供できる。

- 比較的、定時で帰りやすく、ワークライフバランスを保ちやすい求人が多い。

- 求められるスキル: 各専門分野(経理、労務など)の知識、PCスキル(特にExcel)、正確性、コミュニケーション能力

- 注意点: 未経験からの挑戦は難しく、これまでの経験が問われます。給与水準は他の専門職に比べて上がりにくい傾向があります。

⑤ 介護職

超高齢社会の日本において、介護業界は深刻な人手不足にあり、未経験者でも積極的に採用しています。50代の人生経験やコミュニケーション能力が活かせる、社会貢献性の高い仕事です。

- おすすめの理由:

- 年齢や経験を問わず、門戸が広い。

- 利用者やその家族とのコミュニケーションにおいて、人生経験の豊富さが信頼に繋がる。

- 「介護職員初任者研修」などの資格を取得することで、キャリアアップや給与アップが見込める。

- 求められるスキル: コミュニケーション能力、忍耐力、共感力、体力

- 注意点: 体力的にハードな側面があり、夜勤など不規則な勤務形態の場合もあります。給与水準は他の業界に比べて低い傾向にありますが、処遇改善が進められています。

⑥ ドライバー

EC市場の拡大などを背景に、運送業界も人手不足が深刻化しており、トラックやタクシーのドライバー需要は高い状態が続いています。大型免許など、必要な資格を取得すれば、安定した仕事に就きやすい職種です。

- おすすめの理由:

- 基本的に一人で業務を行うため、人間関係のストレスが少ない。

- 年齢に関係なく、健康で運転免許があれば長く続けられる。

- 歩合制を導入している会社も多く、頑張り次第で収入を増やすことができる。

- 求められるスキル: 運転技術、安全意識、地理に関する知識、体力

- 注意点: 長時間労働になりやすく、体力的な負担が大きい場合があります。交通ルールを遵守し、常に安全を最優先する高い責任感が求められます。

⑦ 警備・清掃職

施設警備や交通誘導、ビル清掃などの仕事も、年齢不問の求人が多く、50代からでも始めやすい職種です。社会の安全や快適な環境を支える、縁の下の力持ち的な役割を担います。

- おすすめの理由:

- 未経験者歓迎の求人が非常に多い。

- 決められた業務をコツコツとこなすことが得意な人に向いている。

- シフト制が多く、自分のライフスタイルに合わせて働きやすい場合がある。

- 求められるスキル: 責任感、誠実さ、集中力、体力

- 注意点: 立ち仕事や夜勤が多く、体力が必要な場合があります。給与水準は比較的低い傾向にあります。

50代の転職に役立つ資格6選

50代の転職において、資格は必須ではありません。しかし、自身の専門性を客観的に証明し、他の候補者との差別化を図る上で、資格は強力な武器となり得ます。ここでは、特に50代のキャリアチェンジやスキルアップに繋がりやすい6つの資格をご紹介します。

① 宅地建物取引士(宅建士)

不動産業界で働く上で、非常に重要となる国家資格です。不動産の売買や賃貸の仲介において、重要事項の説明などは宅建士の独占業務であり、不動産会社は従業員5人につき1人以上の宅建士を設置する義務があります。

- メリット:

- 不動産業界への転職に圧倒的に有利になる。営業職だけでなく、管理部門でも評価される。

- 資格手当が支給される企業が多く、年収アップに繋がりやすい。

- 年齢に関係なく活躍でき、将来的には独立開業も視野に入れられる。

- 活かせる職種: 不動産営業、不動産管理、金融機関(融資担当)など

- ポイント: 合格率は15%〜17%程度と簡単ではありませんが、学歴や実務経験に関係なく誰でも受験できるため、挑戦しやすい国家資格の一つです。

② ファイナンシャル・プランニング(FP)技能検定

税金、保険、年金、不動産、相続など、人生に関わるお金の専門知識を証明する国家資格です。個人のライフプランニング相談に乗るために必須の知識であり、金融業界や保険業界、不動産業界で高く評価されます。

- メリット:

- 金融・保険・不動産業界への転職でアピールポイントになる。

- 顧客への提案に深みが増し、信頼性が向上する。

- 自分自身の資産形成やライフプラン設計にも直接役立つ。

- 活かせる職種: 金融機関の営業、保険代理店、不動産営業、独立系FPなど

- ポイント: 3級から1級まであり、転職市場で評価されるのは2級以上が目安です。顧客の信頼を得る上では、上位資格であるAFPやCFPを目指すのも良いでしょう。

③ 日商簿記検定

企業の経理・財務状況を理解するための基本的なスキルである簿記の能力を証明する資格です。特に、経理・財務部門への転職を希望する場合、実務経験と合わせてアピールすることで評価が大きく高まります。

- メリット:

- 経理、財務、会計といった職種への転職に非常に有利。

- 営業職や管理職であっても、財務諸表を読む力はビジネスの基本として評価される。

- 企業の経営状況を客観的に分析する力が身につく。

- 活かせる職種: 経理、財務、経営企画、営業、コンサルタントなど

- ポイント: 転職でアピールするなら日商簿記2級の取得が最低ラインとされています。1級は非常に難易度が高いですが、取得できれば会計のスペシャリストとして高い評価を得られます。

④ 社会保険労務士

労働法や社会保険に関する専門家であり、企業の人事・労務管理をサポートする国家資格です。人事・労務部門でのキャリアアップや、独立開業を目指す場合に非常に強力な資格となります。

- メリット:

- 人事・労務のスペシャリストとして、高い専門性を証明できる。

- 企業のコンプライアンス遵守が重視される中で、需要が高まっている。

- 独立開業が可能で、定年後も長く働き続けることができる。

- 活かせる職種: 企業の人事・労務、社会保険労務士事務所、コンサルタントなど

- ポイント: 合格率が6〜7%程度の難関資格であり、十分な学習時間の確保が必要です。しかし、その分、希少価値は高く、キャリアの大きな武器になります。

⑤ 中小企業診断士

中小企業の経営課題に対して、診断や助言を行う専門家としての能力を証明する、経営コンサルタント唯一の国家資格です。幅広い経営知識が問われるため、取得することで経営全般に対する高い知見をアピールできます。

- メリット:

- 経営に関する体系的な知識が身につき、大局的な視点から物事を考えられるようになる。

- 経営企画や事業開発といった上流工程の職種への転職に有利。

- コンサルタントとしての独立開業も有力な選択肢となる。

- 活かせる職種: 経営企画、事業開発、コンサルタント、金融機関など

- ポイント: 1次試験、2次試験ともに合格率が約20%(最終的な合格率は4〜5%)という難関資格です。科目数が多く、幅広い学習が必要となります。

⑥ TOEIC

英語力を客観的なスコアで証明するテストです。グローバル化が進む現代において、英語力は多くの業界・職種で求められるスキルとなっています。外資系企業や日系グローバル企業への転職を目指すなら、ハイスコアは必須と言えます。

- メリット:

- 応募できる求人の幅が大きく広がる。

- 外資系企業や海外部門など、高待遇のポジションを狙える。

- 英語を使う業務において、即戦力であることをアピールできる。

- 活かせる職種: 外資系企業全般、商社、メーカーの海外営業、ITエンジニアなど

- ポイント: 一般的に、履歴書に書いてアピールできるのは600点以上、ビジネスで通用すると見なされるのは730点以上、英語での業務遂行に支障がないレベルとされるのは860点以上が目安です。

50代の転職におすすめの求人サイト・転職エージェント8選

50代の転職を成功させるには、自分に合った転職サービスを戦略的に活用することが不可欠です。ここでは、特に50代のキャリア支援に実績があり、ハイクラス求人や専門職求人を多く扱う代表的な求人サイト・転職エージェントを8つ厳選してご紹介します。それぞれの特徴を理解し、複数登録して自分に合うサービスを見つけましょう。

| サービス名 | 特徴 | 主なターゲット層 |

|---|---|---|

| ビズリーチ | 国内最大級のハイクラス向けスカウト型転職サイト。有料プランで利用できる機能が広がる。 | 年収600万円以上の管理職、専門職、経営幹部候補 |

| リクルートダイレクトスカウト | リクルートが運営するハイクラス向けスカウトサービス。完全無料で利用可能。 | 年収600万円以上のマネジメント層、スペシャリスト |

| JACリクルートメント | 管理職・専門職・外資系・グローバル企業に特化した転職エージェント。両面型で質の高いマッチング。 | 30代~50代のミドル・ハイクラス層、語学力を活かしたい方 |

| doda | 業界最大級の求人数。転職サイトと転職エージェントの両機能を併せ持つ。 | 幅広い年代・職種。20代~50代まで対応。 |

| type転職エージェント ハイクラス | IT・Web業界、コンサル、営業、管理部門のハイクラス転職に強み。 | 30代~50代のIT・Web業界経験者、専門職 |

| マイナビエージェント | 各業界に精通したキャリアアドバイザーによる手厚いサポートが特徴。中小企業の優良求人も多い。 | 20代~30代が中心だが、各業界の専門職求人も扱う。 |

| エン転職 | 独自の「正直・詳細な」求人情報が特徴。企業のクチコミも豊富でミスマッチを防ぎやすい。 | 20代~40代が中心だが、幅広い求人を掲載。 |

| リクナビNEXT | 業界No.1の求人数を誇る転職サイト。独自のAIがレコメンドする求人も。 | 幅広い年代・職種。求人検索の網羅性を高めたい方向け。 |

① ビズリーチ

ハイクラス転職の代名詞ともいえる、スカウト型の転職サイトです。職務経歴書を登録すると、それを閲覧した優良企業や一流ヘッドハンターから直接スカウトが届きます。管理職や専門職の求人が豊富で、自分の市場価値を客観的に知るには最適なサービスです。年収1,000万円以上の求人も多数掲載されており、キャリアアップを目指す50代には必須のツールと言えるでしょう。(参照:ビズリーチ公式サイト)

② リクルートダイレクトスカウト

リクルートが運営する、完全無料のハイクラス向けスカウトサービスです。ビズリーチと同様に、職務経歴書を登録しておくだけで、企業やヘッドハンターからのスカウトを待つことができます。年収800万円~2,000万円クラスの求人が豊富で、特にマネジメント層やIT・Web業界のスペシャリストに強いのが特徴です。無料で利用できるため、ビズリーチと併用して登録しておくことをおすすめします。(参照:リクルートダイレクトスカウト公式サイト)

③ JACリクルートメント

管理職・専門職、そして外資系・グローバル企業の転職支援に約30年以上の実績を持つ、老舗の転職エージェントです。コンサルタントが企業と転職者の両方を担当する「両面型」のため、企業のカルチャーや求める人物像に関する情報が深く、質の高いマッチングが期待できます。英文レジュメの添削など、外資系転職のノウハウも豊富です。年収600万円以上のミドル・ハイクラス層の転職に強みを発揮します。(参照:JACリクルートメント公式サイト)

④ doda

転職サイトと転職エージェントの機能を併せ持った、国内最大級の総合転職サービスです。豊富な求人の中から自分で探して応募することも、エージェントに登録してキャリア相談や求人紹介を受けることも可能です。幅広い業種・職種の求人を網羅しており、ハイクラスからミドル層まで多様なニーズに対応しています。まずは情報収集を幅広く行いたいという方におすすめです。(参照:doda公式サイト)

⑤ type転職エージェント ハイクラス

IT・Web業界やコンサルティング業界、営業職のハイクラス転職に特化した転職エージェントです。特に首都圏のITエンジニア、Webディレクター、コンサルタントなどの求人に強みを持っています。長年の実績から企業との太いパイプがあり、他にはない非公開求人を紹介してもらえる可能性があります。専門分野でのキャリアアップを狙う50代に適しています。(参照:type転職エージェント公式サイト)

⑥ マイナビエージェント

新卒採用で有名なマイナビが運営する転職エージェントです。各業界の専門知識を持つキャリアアドバイザーによる、丁寧で手厚いサポートが特徴です。大手企業だけでなく、独自のネットワークを活かした優良な中小企業の求人も多く保有しています。20代~30代の若手層がメインターゲットですが、各分野の専門職求人も扱っており、親身なサポートを受けたい方におすすめです。(参照:マイナビエージェント公式サイト)

⑦ エン転職

「正直・詳細」をコンセプトに、求人情報に「仕事の厳しさ」「向いていない人」といった項目まで記載しているのが最大の特徴です。入社後のミスマッチを防ぐための情報提供に力を入れており、社員や元社員によるクチコミも豊富です。自分でじっくりと企業情報を見極めたいという慎重派の50代にフィットするサービスです。(参照:エン転職公式サイト)

⑧ リクナビNEXT

リクルートが運営する、日本最大級の求人数を誇る転職サイトです。あらゆる業種・職種の求人が掲載されており、まずはどんな求人があるのかを広く探したい場合に最適です。スカウト機能である「オファーを待つ」に登録しておけば、企業から直接アプローチが来ることもあります。転職活動の初期段階で、情報収集のベースとして登録しておくと良いでしょう。(参照:リクナビNEXT公式サイト)

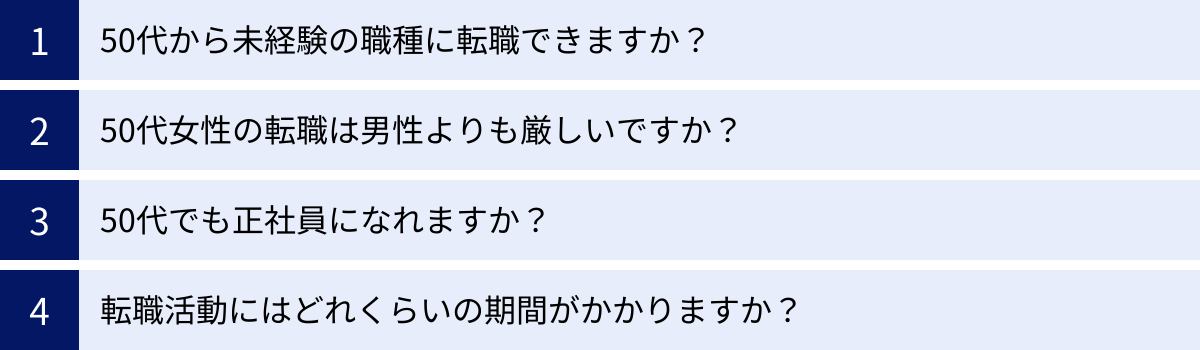

50代の転職に関するよくある質問

最後に、50代の転職活動において多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

50代から未経験の職種に転職できますか?

結論から言うと、可能ですが、同年代で経験者と競う場合に比べて厳しい道のりになることは覚悟が必要です。

未経験職種への転職を成功させるためには、戦略的なアプローチが不可欠です。まず、狙うべきは人手不足が深刻で、未経験者歓迎の求人が多い業界です。具体的には、本記事でも紹介した「介護職」「運送業(ドライバー)」「警備・清掃職」などが挙げられます。これらの職種は、社会的な需要が高く、年齢よりも人柄や意欲が重視される傾向があります。

また、「これまでの経験が少しでも活かせる職種」を狙うのも一つの手です。例えば、営業経験者がマーケティング職に挑戦したり、ITの知識を活かしてITコンサルタントを目指したりするなど、ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)や親和性の高い知識をアピールすることで、未経験のハンデをカバーできる場合があります。

ただし、いずれの場合も年収ダウンは覚悟しておく必要があります。 未経験の分野では、新人と同等のスタートラインに立つことになるため、給与水準もそれに準じるのが一般的です。年収よりも、新しいことへの挑戦ややりがいを重視する場合の選択肢と考えると良いでしょう。

50代女性の転職は男性よりも厳しいですか?

一概に「女性の方が厳しい」と断定することはできませんが、キャリアの積み重ね方や企業側の先入観によって、男性とは異なる難しさに直面するケースはあります。

例えば、管理職経験者の割合は、統計的に見るとまだ男性の方が多いのが現状です。そのため、マネジメントポジションの求人に応募する際には、男性候補者と比較される場面があるかもしれません。また、出産・育児によるキャリアの中断期間や、今後の介護への懸念といった、ライフイベントに関する先入観を持たれる可能性もゼロではありません。

しかし、悲観する必要はありません。むしろ、50代女性ならではの強みも多くあります。

- 高いコミュニケーション能力と調整能力: 多くの女性は、家庭や地域社会、職場において、様々な立場の人の間に入って調整役を担ってきた経験が豊富です。このスキルは、チームワークを円滑にする上で非常に価値があります。

- 専門性と実務能力: 管理職でなくても、経理や人事、秘書といった専門分野で長年実務を担ってきた経験は、即戦力として高く評価されます。

- ライフイベントを乗り越えた経験: 困難な状況を乗り越えてキャリアを継続してきた経験は、ストレス耐性や問題解決能力の証明になります。

重要なのは、性別で有利・不利を考えるのではなく、自分自身の経験とスキルを正しく棚卸しし、企業のニーズに合わせて的確にアピールすることです。

50代でも正社員になれますか?

はい、50代でも正社員になることは十分に可能です。

近年、企業は年齢で一律に判断するのではなく、その人が持つスキルや経験、そして自社の課題を解決してくれる「即戦力」であるかどうかを重視する傾向が強まっています。特に、専門性の高いスキルや豊富なマネジメント経験を持つ人材であれば、年齢に関わらず正社員として迎えたいと考える企業は数多く存在します。

ただし、求人市場全体を見ると、年齢が上がるにつれて契約社員や業務委託といった非正規雇用の求人の割合が増えるのも事実です。これは、企業側が人件費を抑えたい、あるいは特定のプロジェクト期間だけ専門家を確保したいといったニーズがあるためです。

正社員での転職にこだわるのであれば、相応の戦略が必要になります。

- 自身の市場価値を客観的に把握し、需要のあるスキルを磨く。

- 転職エージェントを活用し、非公開の正社員求人を紹介してもらう。

- 応募書類や面接で、長期的に貢献できる人材であることを強くアピールする。

雇用形態にこだわりすぎず、まずは契約社員として入社し、そこで実績を上げて正社員登用を目指すというキャリアパスも有効な選択肢の一つです。

転職活動にはどれくらいの期間がかかりますか?

一般的に、50代の転職活動は半年から1年、あるいはそれ以上かかることも珍しくありません。

20代や30代に比べて応募できる求人が限られること、企業側の選考が慎重になること、そして転職者自身も次のキャリアを慎重に選ぶことなど、様々な要因が重なって長期化しやすい傾向があります。

そのため、転職活動を始める際は、「長期戦になる」という前提で計画を立てることが非常に重要です。

- 在職中に活動を開始する: 収入の心配がないため、焦らずにじっくりと企業選びができます。

- 短期的な結果に一喜一憂しない: 書類選考で落ちても、「縁がなかっただけ」と気持ちを切り替え、淡々と活動を続けるメンタルが大切です。

- スケジュールを管理する: 闇雲に応募するのではなく、「今週は3社応募する」「来週は面接準備に集中する」など、自分でペースを作り、継続することが成功の秘訣です。

焦りは冷静な判断を鈍らせ、妥協した転職に繋がります。「良いご縁があれば転職する」くらいの余裕を持ったマインドで臨むことが、結果的に満足のいく転職を実現する鍵となります。