転職や退職は、キャリアにおける大きな転機です。新しい環境への期待がある一方で、収入が途絶える期間の生活費や、スキルアップにかかる費用など、経済的な不安を感じる方も少なくないでしょう。しかし、このような転機を支えるために、国が設けた公的な支援制度が存在することをご存知でしょうか。

これらの制度は、主に雇用保険から給付されるもので、失業中の生活を支える「失業手当」をはじめ、早期の再就職を促進する「再就職手当」、キャリアアップのための学び直しを支援する「教育訓練給付金」など、多岐にわたります。これらの給付金は、条件を満たせば誰もが受け取る権利のある、正当な支援です。

しかし、制度の種類が多く、それぞれ受給条件や申請方法が異なるため、「自分はどの給付金をもらえるのか?」「どうすれば申請できるのか?」といった疑問を持つ方も多いのが実情です。申請には期限が設けられているものも多く、知らなかったために受け取れるはずの給付金を逃してしまうケースも少なくありません。

この記事では、転職や退職の際に受け取れる可能性のある給付金について、その種類から具体的な受給条件、申請手続きの流れ、そして注意すべきポイントまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたが利用できる制度を見つけ、経済的な不安を軽減しながら、次のステップへと自信を持って進むための知識が身につきます。

これから転職を考えている方、すでに離職して次の仕事を探している方、そして自身のキャリアアップを目指すすべての方にとって、この記事が確かな道しるべとなることを目指します。

目次

転職や退職でもらえる可能性のある給付金・手当一覧

転職や退職の際に利用できる公的な給付金・手当には、様々な種類があります。それぞれの制度は目的が異なり、対象となる人や受給要件も多岐にわたります。まずは全体像を掴むために、どのような制度があるのかを一覧で確認してみましょう。

自分がどの状況に当てはまるのかを考えながら、利用できる可能性のある制度を見つけるための参考にしてください。

| 目的分類 | 給付金・手当の名称 | 主な対象者 | 概要 |

|---|---|---|---|

| 失業中の生活支援 | 基本手当(失業手当) | 失業中の求職者 | 失業中の生活を心配せずに、新しい仕事探しに専念できるよう支援する、最も基本的な給付金。 |

| 傷病手当 | 求職申込み後、病気やケガで求職活動ができなくなった方 | 失業手当の受給資格がある人が、病気やケガで15日以上働けなくなった場合に、失業手当の代わりとして支給される。 | |

| 高年齢求職者給付金 | 65歳以上で失業した方 | 65歳以上の高年齢被保険者が失業した場合に、一時金として支給される。 | |

| 特例一時金 | 季節労働者や短期雇用者など | 季節的に雇用される労働者などが失業した場合に、一時金として支給される。 | |

| 住居確保給付金 | 離職等により住居を失うおそれのある方 | 家賃相当額を自治体が支給し、住まいの確保を支援する制度(雇用保険ではなく生活困窮者自立支援法に基づく)。 | |

| 早期の再就職促進 | 再就職手当 | 失業手当の受給資格者で、早期に安定した職業に再就職した方 | 失業手当の支給日数を一定以上残して再就職した場合に、お祝い金としてまとまった額が支給される。 |

| 就業促進定着手当 | 再就職手当を受給し、同じ職場で6か月以上勤務した方 | 再就職後の賃金が離職前の賃金より低い場合に、その差額の一部が補填される。 | |

| 就業手当 | 失業手当の受給資格者で、パート・アルバイトとして就業した方 | 再就職手当の対象とならない形態(パート・アルバイト等)で就業した場合に支給される。 | |

| 常用就職支度手当 | 障害のある方など、就職が困難な方 | 障害などの理由で就職が困難な人が、安定した職業に就いた場合に支給される。 | |

| スキルアップ・学び直し支援 | 教育訓練給付金 | 在職中または離職後1年以内で、スキルアップを目指す方 | 指定の教育訓練講座を受講・修了した場合に、受講費用の一部が支給される。目的別に3種類ある。 |

| (一般教育訓練給付金) | (幅広いスキルアップを目指す方) | (受講費用の20%、上限10万円) | |

| (特定一般教育訓練給付金) | (速やかな再就職を目指す方) | (受講費用の40%、上限20万円) | |

| (専門実践教育訓練給付金) | (中長期的なキャリア形成を目指す方) | (受講費用の最大70%、年間上限56万円) |

このように、公的支援制度は単に失業中の生活を支えるだけでなく、早期の再就職や個人のスキルアップを積極的に後押しする仕組みが整えられています。自分がどの手当の対象になる可能性があるか、大まかに把握できたでしょうか。

例えば、自己都合で退職し、次の仕事を探すAさんの場合、まずは「基本手当(失業手当)」の受給を目指すことになります。もしAさんがハローワークでの手続き後、給付日数を多く残してすぐに転職先を見つけることができれば、「再就職手当」を受け取れる可能性があります。さらに、その新しい職場で働き続け、給与が前職より下がった場合には「就業促進定着手当」の対象になるかもしれません。

一方で、会社都合で離職し、これを機に専門的なスキルを身につけてキャリアチェンジを図りたいと考えているBさんの場合、「基本手当」を受給しながら、専門学校の講座に通うために「専門実践教育訓練給付金」を利用するという選択肢も考えられます。

これらの制度は、原則として本人による申請が必要です。自動的に給付されるものではないため、自分から積極的に情報を収集し、正しい手順で手続きを進めることが不可欠です。

次の章からは、これらの給付金・手当の中でも最も基本的で多くの人が対象となる「失業手当」について、その詳細を徹底的に解説していきます。

【基本】失業手当(雇用保険の基本手当)を徹底解説

転職・退職時に多くの人がまず検討するのが、「失業手当」です。正式名称を「雇用保険の基本手当」といい、会社を辞めてから次の仕事に就くまでの間の生活を支え、安心して再就職活動に取り組めるようにすることを目的とした、雇用保険制度の中核をなす給付です。ここでは、この基本手当について、制度の仕組みから申請方法まで詳しく見ていきましょう。

失業手当とは

失業手当(基本手当)は、雇用保険の被保険者であった方が、定年、倒産、自己都合など理由を問わず離職し、「就職したいという積極的な意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない」という失業の状態にある場合に、所定の日数分、一定額が支給される制度です。

この制度の根幹にあるのは、「セーフティネット」と「再就職支援」という2つの側面です。失業による収入の途絶は、生活基盤を揺るがし、焦りから不本意な再就職に繋がってしまう可能性があります。失業手当は、そうした事態を防ぎ、受給者が自身のキャリアプランに基づいた適切な仕事を見つけるための時間的・経済的猶予を提供します。

したがって、単なる生活扶助とは異なり、受給期間中はハローワークが定める求職活動を継続的に行うことが義務付けられています。あくまで「次の仕事を見つけるための支援」であるという点を理解しておくことが重要です。

失業手当の受給条件

失業手当を受給するためには、以下の2つの主要な条件を両方満たしている必要があります。これらの条件は、ハローワークで受給資格を決定する際に厳密に審査されます。

1. 離職日以前の被保険者期間に関する要件

原則として、離職した日以前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月(または賃金の基礎となった時間数が80時間以上ある月)が通算して12か月以上あることが必要です。

これは、一定期間、雇用保険料を納付し、制度に貢献してきた実績を問うものです。正社員として1年以上勤務していれば、通常はこの条件を満たします。

ただし、倒産・解雇など会社都合による離職者(特定受給資格者)や、正当な理由のある自己都合退職者(特定理由離職者)に該当する場合は、条件が緩和されます。この場合、離職した日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あれば受給資格が認められます。

- 特定受給資格者の例:会社の倒産、事業所の廃止、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く)、大幅な賃金低下や労働条件の相違など。

- 特定理由離職者の例:期間の定めのある労働契約が更新されなかった(雇い止め)、病気やケガ、家族の介護、結婚に伴う転居など、やむを得ない理由で離職した場合。

2. 失業の状態にあること

ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力(健康状態、家庭環境など)があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない状態にあることが必要です。

したがって、以下のようなケースは失業手当の対象外となります。

- 病気やけがですぐに就職できない場合(→傷病手当の対象となる可能性あり)

- 妊娠・出産・育児ですぐに就職できない場合(→受給期間の延長手続きが可能)

- 定年などで退職し、しばらく休養しようと思っている場合

- 結婚などにより家事に専念する場合

- すでに次の就職先が決まっている場合

「失業の状態」とは、単に仕事がない状態ではなく、働く意欲と能力があることが大前提となります。

いつからいつまで?受給できる期間

失業手当が「いつから」始まり、「いつまで(何日間)」もらえるのかは、退職理由や年齢、雇用保険の被保険者であった期間によって異なります。

受給期間の原則

失業手当を受け取ることができる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。この1年の間に、後述する「所定給付日数」を限度として手当が支給されます。病気や妊娠、介護などの理由で30日以上働くことができない場合は、この受給期間を最大で3年間延長できる「受給期間延長」の申請が可能です。この申請を忘れると、所定給付日数が残っていても1年を過ぎると受給できなくなるため、非常に重要です。

所定給付日数

受給できる合計日数を「所定給付日数」と呼びます。これは以下の要因によって決まります。

- 離職理由(自己都合か、会社都合か)

- 年齢

- 雇用保険の被保険者であった期間

| 区分 | 被保険者期間 | 全年齢 |

|---|---|---|

| 自己都合退職者 | 10年未満 | 90日 |

| 10年以上20年未満 | 120日 | |

| 20年以上 | 150日 |

| 区分(会社都合等) | 被保険者期間 | 30歳未満 | 30~34歳 | 35~44歳 | 45~59歳 | 60~64歳 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 特定受給資格者・一部の特定理由離職者 | 1年未満 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 | 90日 |

| 1年以上5年未満 | 90日 | 120日 | 150日 | 180日 | 150日 | |

| 5年以上10年未満 | 120日 | 180日 | 180日 | 240日 | 180日 | |

| 10年以上20年未満 | 180日 | 210日 | 240日 | 270日 | 210日 | |

| 20年以上 | – | 240日 | 270日 | 330日 | 240日 | |

| ※参照:ハローワークインターネットサービス |

待期期間と給付制限期間

申請後すぐに給付が始まるわけではありません。まず、理由を問わず全ての人に7日間の「待期期間」が設けられます。この期間は失業手当が支給されません。

さらに、正当な理由がない自己都合で退職した場合や、自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合は、待期期間満了後に原則として2か月間(過去5年間に2回以上自己都合退職している場合は3か月間)の「給付制限」が課せられます。この期間も失業手当は支給されません。

つまり、会社都合退職の場合は「待期期間7日間」の後から給付が開始されますが、自己都合退職の場合は「待期期間7日間 + 給付制限2か月間」が経過した後から給付が開始されることになり、受け取り始めるまでに大きな差が生じます。

いくらもらえる?受給額の目安と計算方法

1日あたりに支給される失業手当の額を「基本手当日額」と呼びます。これは以下の手順で計算されます。

- 賃金日額の算出:原則として、離職日直前の6か月間に支払われた賃金の合計額 ÷ 180で計算します。ここでいう賃金には、賞与(ボーナス)は含まれません。

- 基本手当日額の算出:上記の賃金日額 × 給付率(おおむね50%~80%)で計算されます。この給付率は、賃金が低い人ほど高くなるように設定されています。

また、基本手当日額には年齢区分ごとに上限額が定められています。

【基本手当日額の上限額(令和5年8月1日現在)】

- 29歳以下:6,945円

- 30歳~44歳:7,715円

- 45歳~59歳:8,490円

- 60歳~64歳:7,294円

※参照:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」

【計算例】

35歳、離職前6か月の賃金合計が180万円(月収30万円)の場合

- 賃金日額:1,800,000円 ÷ 180 = 10,000円

- 基本手当日額:賃金日額10,000円の場合、給付率は50%~80%の範囲で計算されますが、上限額(7,715円)を超えることはありません。具体的な計算式は複雑ですが、このケースではおよそ6,000円~7,000円程度になることが想定されます。

実際に支給される総額は「基本手当日額 × 所定給付日数」となりますが、これは途中で再就職しなかった場合に満額受け取れる金額です。

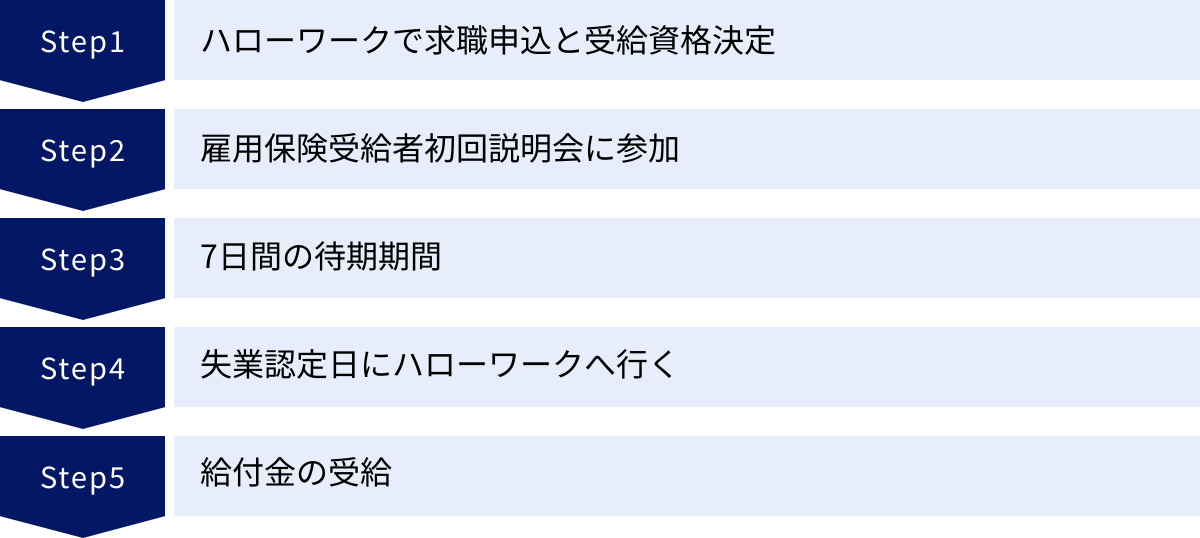

申請から受給までの5ステップ

失業手当の申請手続きは、住所地を管轄するハローワークで行います。全体の流れを把握しておきましょう。

① ハローワークで求職の申込みと受給資格の決定

退職後、会社から「雇用保険被保険者離職票(-1、-2)」が届いたら、必要な持ち物を持参してハローワークへ行きます。窓口で求職の申込みを行い、失業手当を受給したい旨を伝えると、受給資格の審査が行われます。ここで受給資格があると決定されると、次のステップに進みます。

② 雇用保険受給者初回説明会への参加

受給資格が決定した日に、説明会の日時が指定されます。この説明会では、雇用保険制度の概要や今後の手続きについて詳しい説明があり、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。非常に重要な会なので、必ず出席してください。

③ 7日間の待期期間

受給資格決定日から通算して7日間は「待期期間」です。この期間は、失業の状態であったかどうかが確認される期間であり、手当は支給されません。この期間中のアルバイト等も原則として認められないため注意が必要です。

④ 失業認定日にハローワークへ行く

待期期間満了後、原則として4週間に1度、「失業認定日」が設定されます。この日にハローワークへ行き、「失業認定申告書」に前回の認定日からの求職活動の状況を記入して提出し、失業の認定を受けます。

求職活動の実績として認められる活動には、求人への応募、ハローワークでの職業相談、許可・届出のある民間職業紹介機関での相談や求人応募、公的機関が実施するセミナーへの参加などがあります。原則として、前回の認定日から次回の認定日までに2回以上(給付制限期間中は3回以上)の実績が必要です。単にインターネットで求人情報を閲覧しただけでは実績と見なされないため、注意が必要です。

⑤ 給付金の受給

失業認定日に失業が認定されると、通常5営業日程度で、指定した金融機関の口座に認定日数分の基本手当が振り込まれます。以降は、所定給付日数が終了するか、再就職が決まるまで、「④失業認定」と「⑤受給」を繰り返します。

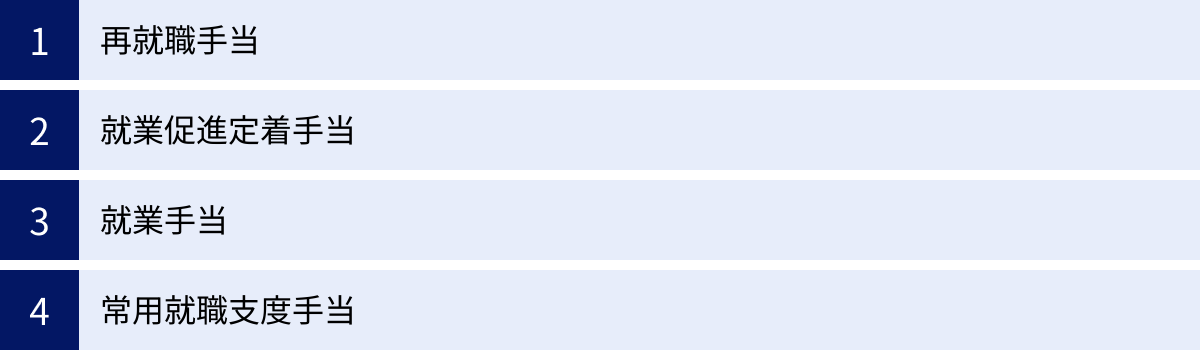

早く再就職するともらえる手当

失業手当は失業中の生活を支える重要な制度ですが、一方で国は早期の再就職を強く奨励しています。そのため、失業手当の受給資格がある人が、給付日数を多く残して早めに再就職を決めた場合には、「お祝い金」ともいえるインセンティブ(就職促進給付)が支給されます。これらの手当を知っておくことで、再就職活動へのモチベーションを高めることができます。

再就職手当

再就職手当は、早期再就職を支援する手当の中で最も代表的なものです。失業手当の所定給付日数を一定以上残して、安定した職業に就いた場合に支給されます。

【受給するための主な要件】

再就職手当を受給するには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

- 失業手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。

- 就職日の前日までの失業の認定を受けていること。

- 1年を超えて勤務することが確実であると認められる安定した職業に就いたこと。(契約期間が1年以下の契約社員や派遣社員でも、契約更新の見込みがあれば対象となる場合があります)

- 失業手当の受給手続き後、7日間の待期期間が満了した後の就職であること。

- 自己都合退職による給付制限がある場合は、待期期間満了後1か月間については、ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職であること。

- 離職前の事業主(関連会社も含む)に再び雇用されたものではないこと。

- 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

- 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものではないこと。

【支給額の計算方法】

支給額は、失業手当の支給残日数に応じて、以下の計算式で算出されます。

- 支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合:

支給残日数 × 70% × 基本手当日額 - 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合:

支給残日数 × 60% × 基本手当日額

(基本手当日額には上限があります)

【具体例】

所定給付日数90日、基本手当日額6,000円の人が、給付を20日間受けた後(支給残日数70日)で再就職した場合。

- 支給残日数が3分の2以上(90日 × 2/3 = 60日以上)残っているため、給付率は70%。

- 支給額: 70日 × 70% × 6,000円 = 294,000円

このように、早く決断するほどまとまった額が支給されるため、再就職活動の大きな励みになります。申請は、就職日の翌日から1か月以内に、ハローワークへ「再就職手当支給申請書」などを提出して行います。

就業促進定着手当

就業促進定着手当は、再就職手当を受給した人が、その再就職先で6か月以上働き続けた場合に、さらに受け取れる可能性がある手当です。この制度の目的は、再就職後の定着を促すことにあります。

特に、再就職後の賃金が、離職前の賃金よりも低くなってしまった場合に、その差額の一部を補填する形で支給されます。

【受給するための主な要件】

- 再就職手当の支給を受けていること。

- 再就職の日から、同じ事業主に6か月以上継続して雇用されていること(原則として雇用保険の被保険者であること)。

- 再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回っていること。

【支給額の計算方法】

支給額は、以下の計算式で算出されます。

(離職前の賃金日額 - 再就職後6か月間の賃金の1日分の額)× 再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数

ただし、支給額には上限があります。上限額は「基本手当日額 × 支給残日数(再就職手当計算前の日数)× 30%または40%」で計算され、再就職手当の給付率が70%だった人は30%、60%だった人は40%となります。

【具体例】

離職前の賃金日額が12,000円だった人が再就職し、再就職後6か月の賃金日額が10,000円に下がった場合。

- 差額:12,000円 – 10,000円 = 2,000円

- 6か月間の賃金支払基礎日数が150日だったとすると、

- 支給額(上限を超えない場合): 2,000円 × 150日 = 300,000円

申請は、再就職した日から6か月を経過した日の翌日から2か月以内に行います。再就職手当とセットで覚えておくとよいでしょう。

就業手当

就業手当は、失業手当の受給資格者が、再就職手当の支給対象とならない形態(パートタイマーやアルバCイトなど)で就業した場合に支給される手当です。1年を超えて勤務する見込みがないなど、常用雇用以外の形で早期に仕事を始めた人を支援します。

【受給するための主な要件】

- 失業手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上あること。

- 再就職手当の要件(「1年を超えて勤務することが確実」など)を満たさない職業に就いたこと。

- 待期期間満了後の就業であること。

【支給額の計算方法】

支給額は、就業日ごと(実際に働いた日ごと)に、以下の計算式で算出されます。

基本手当日額 × 30%

この金額が、実際に働いた日数分支給されます。ただし、1日あたりの支給額には上限があります。申請は、4週間に1度の失業認定日に、ハローワークへ「就業手当支給申請書」を提出して行います。

常用就職支度手当

常用就職支度手当は、障害のある方や45歳以上の中高年齢者など、就職が比較的困難な方が安定した職業に就いた場合に支給される手当です。再就職手当や就業手当の対象とならない場合に、最後のセーフティネットとして機能します。

【主な対象者】

- 身体障害者、知的障害者、精神障害者

- 45歳以上の離職者

- その他、社会的事情により就職が著しく阻害されている方

【受給するための主な要件】

- 上記の対象者であること。

- ハローワークまたは許可・届出のある職業紹介事業者の紹介により、1年以上継続して雇用されることが確実な職業に就いたこと。

- 失業手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1未満であるなど、再就職手当や就業手当の支給対象とならないこと。

- 待期期間が満了した後の就職であること。

【支給額】

支給額は、失業手当の支給残日数に応じて決まります。

- 支給残日数が90日以上の場合:90日 × 40% × 基本手当日額

- 支給残日数が45日以上90日未満の場合:支給残日数 × 40% × 基本手当日額

- 支給残日数が45日未満の場合:18日 × 基本手当日額(または支給残日数 × 40% × 基本手当日額のいずれか高い方)

(基本手当日額には上限があります)

これらの早期就職を支援する手当は、失業状態から一日も早く脱却しようと努力する人への力強い後押しとなります。自分がどの手当に該当するかを事前に確認し、再就職活動の計画に役立てましょう。

スキルアップ・学び直しを支援する教育訓練給付金

転職は、これまでのキャリアを見つめ直し、新たなスキルを身につける絶好の機会でもあります。国は、働く人の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図るため、「教育訓練給付制度」を設けています。この制度を活用すれば、指定された講座の受講費用の一部が国から支給されるため、経済的な負担を軽減しながらスキルアップや資格取得を目指せます。

教育訓練給付制度とは

教育訓練給付制度は、雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった人(離職者)が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し、修了した場合に、本人が支払った受講費用の一部がハローワークから支給される制度です。

この制度の大きな特徴は、在職中の人でも、離職後1年以内の人でも利用できる点にあります。そのため、転職活動と並行してスキルを磨きたい人、現在の職場でキャリアアップを目指す人、退職後の時間を有効活用して専門知識を習得したい人など、幅広い層が活用できます。

給付金は、講座の専門性や目的のレベルに応じて「一般教育訓練給付金」「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の3種類に分かれており、それぞれ支給額や対象講座が異なります。

目的で選べる3つの給付金

3つの給付金は、目指すキャリアや学習内容に応じて選択します。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったものを選びましょう。

| 種類 | 主な目的 | 対象講座の例 | 支給額 | 支給要件(被保険者期間) |

|---|---|---|---|---|

| 一般教育訓練給付金 | 幅広い知識・スキルの習得 | ・事務(簿記、PCスキル等) ・語学(TOEIC等) ・運転免許(大型など) |

受講費用の20% (上限10万円) |

3年以上 (初回のみ1年以上) |

| 特定一般教育訓練給付金 | 速やかな再就職・キャリア形成 | ・介護職員初任者研修 ・大型自動車第二種免許 ・税理士(科目合格) |

受講費用の40% (上限20万円) |

3年以上 (初回のみ1年以上) |

| 専門実践教育訓練給付金 | 中長期的なキャリア形成 | ・専門職大学院(MBA等) ・看護師、保育士、美容師 ・AI、データサイエンス等 |

受講費用の最大70% (年間上限56万円) |

原則10年以上 (初回のみ2年以上) |

| ※参照:ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」 |

① 一般教育訓練給付金

一般教育訓練給付金は、3つの制度の中で最も利用しやすく、対象講座も幅広いのが特徴です。働く人の幅広いスキルアップニーズに対応することを目的としています。

【対象者・支給要件】

雇用保険の被保険者期間が通算3年以上あることが必要です。ただし、初めてこの制度を利用する場合に限り、被保険者期間が1年以上あれば受給できます。

【対象講座】

厚生労働大臣が指定した講座が対象です。具体的には、以下のような比較的短期で費用も手頃な講座が多く含まれます。

- 事務・会計系:簿記検定、ファイナンシャル・プランニング技能検定など

- IT・PCスキル系:MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)、Webクリエイター能力認定試験など

- 語学系:TOEIC、TOEFL、実用英語技能検定など

- その他:宅地建物取引士、社会保険労務士(入門課程)、各種運転免許など

どの講座が対象になるかは、厚生労働省の「教育訓練講座検索システム」で確認できます。

【支給額】

教育訓練施設に支払った受講費用の20%に相当する額が支給されます。ただし、上限は10万円で、支給額が4,000円を超えない場合は支給されません。

② 特定一般教育訓練給付金

特定一般教育訓練給付金は、より速やかな再就職や早期のキャリア形成に役立つと認められた講座を対象としています。一般教育訓練よりも専門性が高く、再就職に直結しやすい資格取得などが念頭に置かれています。

【対象者・支給要件】

支給要件となる被保険者期間は、一般教育訓練と同じく通算3年以上(初回は1年以上)です。

ただし、この給付金を利用するには、訓練を開始する1か月前までに、訓練対応キャリアコンサルタントによる「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、ジョブ・カードを作成する必要があります。これにより、受講する訓練が本人のキャリアプランにとって本当に適切かどうかを確認します。

【対象講座】

業務独占資格や名称独占資格の取得を目指す講座、IT分野など、特に労働市場で需要が高いとされる講座が中心です。

- 介護・福祉系:介護職員初任者研修、社会福祉士など

- 運輸系:大型自動車第二種免許、けん引免許など

- 士業系:税理士、社会保険労務士(科目合格や一部課程)など

【支給額】

教育訓練施設に支払った受講費用の40%に相当する額が支給されます。上限は20万円で、支給額が4,000円を超えない場合は支給されません。一般教育訓練に比べて給付率が高く設定されており、より手厚い支援が受けられます。

③ 専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付金は、3つの制度の中で最も手厚い支援が受けられる制度です。看護師や保育士といった専門職や、デジタル分野の高度なスキルなど、中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練を対象としています。

【対象者・支給要E件】

他の2つよりも長い被保険者期間が求められます。原則として、雇用保険の被保険者期間が通算10年以上必要です。ただし、初めて利用する場合に限り、被保険者期間が2年以上あれば受給できます。

特定一般教育訓練と同様に、訓練開始1か月前までにキャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成する必要があります。

【対象講座】

訓練期間が原則2年以上(一部例外あり)の、専門性が非常に高い講座が対象です。

- 国家資格・専門職:看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、美容師、調理師など

- 専門職大学院:MBA(経営学修士)、MOT(技術経営修士)など

- デジタル関連:第四次産業革命スキル習得講座(AI、データサイエンス、IoT、セキュリティなど)

【支給額】

支給額は2段階に分かれており、非常に手厚いのが特徴です。

- 受講中:教育訓練施設に支払った受講費用の50%が支給されます(年間上限40万円)。これは訓練期間中、6か月ごとに支給されます。

- 修了後:訓練を修了し、資格取得などをした上で、修了日から1年以内に雇用保険の被保険者として就職した場合には、追加で受講費用の20%が支給されます。

これにより、合計で最大70%(年間上限56万円)の給付を受けることが可能です。

また、失業状態にある人が専門実践教育訓練を受講する場合、一定の要件を満たせば、失業手当の受給が終わった後も「教育訓練支援給付金」として、失業手当の日額の80%に相当する額を訓練修了まで受け取れる場合があります。

これらの教育訓練給付制度は、キャリアの可能性を広げるための強力なツールです。自分自身のキャリアプランと照らし合わせ、どの制度が最適かを見極めることが成功の鍵となります。

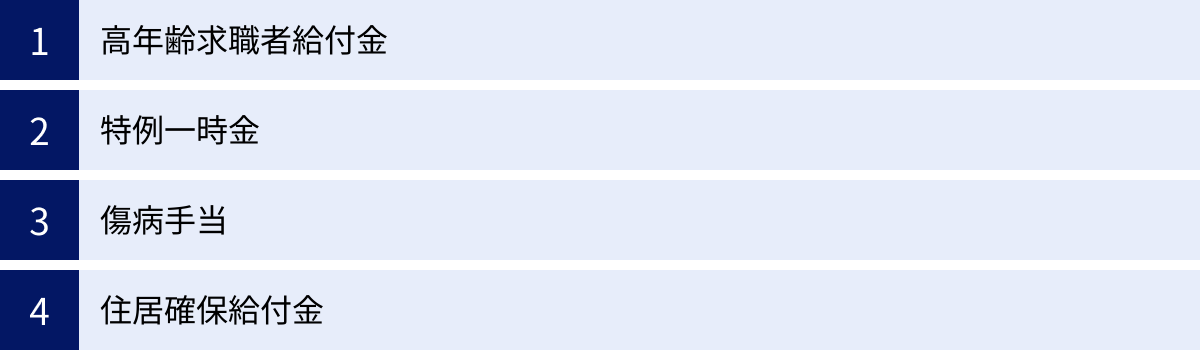

その他の特定条件で受給できる給付金・手当

これまで紹介してきた失業手当や再就職手当、教育訓練給付金以外にも、特定の年齢や雇用形態、状況にある人々を対象とした給付金・手当が存在します。これらは対象者が限定されるため、見過ごされがちですが、該当する方にとっては非常に重要な支援となります。ここでは、そうした特定の条件下で受給できる給付金・手当について解説します。

高年齢求職者給付金

65歳以上で仕事を辞めた方は、これまで解説してきた「基本手当(失業手当)」の対象にはなりません。その代わりに用意されているのが「高年齢求職者給付金」です。これは、65歳以上の高年齢被保険者が失業した場合に、生活の安定を図り、再就職を支援するために支給される一時金です。

【対象者】

離職日に65歳以上で、以下の受給要件を満たす方が対象です。64歳までに離職した場合は基本手当の対象となり、65歳の誕生日以降に離職した場合にこの給付金の対象となる点がポイントです。

【受給するための主な要件】

- 離職日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あること。

- 失業の状態にあること(働く意思と能力があること)。

【支給額】

高年齢求職者給付金は、失業手当のように分割で支給されるのではなく、一時金として一括で支給されます。支給額は、離職日以前の雇用保険の被保険者期間によって決まります。

- 被保険者期間が1年未満の場合:基本手当日額の30日分

- 被保険者期間が1年以上の場合:基本手当日額の50日分

基本手当日額の計算方法は、失業手当の場合と同様です(離職前6か月の賃金合計÷180×給付率)。シニア層の再就職活動を一時的に支えるための給付金といえます。申請は、離職日の翌日から1年以内に、住所地を管轄するハローワークで行います。

特例一時金

雇用保険には、1年を通じて雇用される「一般被保険者」とは別に、短期間の就労を前提とした「短期雇用特例被保険者」という区分があります。特例一時金は、この短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給される一時金です。

【対象者】

主な対象者は、季節的に雇用される労働者(例:スキー場のインストラクター、農家の収穫期の作業員など)や、1年未満の短期の雇用を繰り返し行う労働者です。これらの人々は、仕事の特性上、失業と就労を繰り返すことが多いため、特別な制度が設けられています。

【受給するための主な要件】

- 短期雇用特例被保険者として、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あること。

- 失業の状態にあること。

【支給額】

特例一時金も、高年齢求職者給付金と同様に一時金として一括で支給されます。支給額は基本手当日額の30日分です。ただし、当分の間、40日分が支給される特例措置が取られています。

申請は、離職日の翌日から6か月以内に行う必要があります。季節労働などで働く方にとっては、次の仕事までのつなぎとなる重要な支援制度です。

傷病手当

失業手当は「いつでも就職できる能力があること」が受給の前提です。では、ハローワークで求職の申込みをした後に、病気やケガが原因で働けなくなってしまった場合はどうなるのでしょうか。その際に失業手当の代わりに支給されるのが、雇用保険の「傷病手当」です。

【注意点:健康保険の「傷病手当金」との違い】

ここで注意が必要なのが、会社員が加入する健康保険にも「傷病手当金」という似た名前の制度があることです。両者は全く別の制度です。

- 健康保険の傷病手当金:在職中に病気やケガで休業し、給与が支払われない場合に支給される。

- 雇用保険の傷病手当:離職後にハローワークで求職申込みをし、失業手当の受給資格を得た後に、病気やケガで15日以上働けなくなった場合に支給される。

両方の手当を同時に受給することはできません。

【受給するための主な要件】

- ハローワークで求職の申込みをした後、病気やケガのために継続して15日以上職業に就くことができない状態であること。

- その病気やケガが、失業手当を受給できない理由となっていること。

【支給額】

支給額は、本人が受給するはずだった失業手当の基本手当日額と同額です。失業手当の所定給付日数を上限として、職業に就けなかった日数分支給されます。例えば、所定給付日数が90日の人が20日間傷病手当を受給した場合、残りの失業手当の給付日数は70日となります。

病気やケガが30日以上続く場合は、失業手当の受給期間の延長手続きを検討することも重要です。

住居確保給付金

住居確保給付金は、これまでの手当とは異なり、雇用保険制度ではなく「生活困窮者自立支援法」に基づく制度です。離職や廃業、あるいは収入の減少などにより経済的に困窮し、住居を失うおそれのある方に対して、原則3か月間(延長により最大9か月間)、家賃相当額を自治体が家主等に直接支給する制度です。

転職活動が長引いたり、予期せぬ失業で家賃の支払いが困難になったりした場合のセーフティネットとして非常に重要です。

【対象者】

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。

- 離職・廃業後2年以内、または個人の責に帰すべき理由・都合によらないで、給与等を得る機会が本人の都合によらず減少していること。

- 離職等の日において、主たる生計維持者であったこと。

- 申請日の属する月における、申請者及び同一の世帯に属する者の収入の合計額が、市町村民税均等割が非課税となる額の1/12と家賃額の合計を超えていないこと(自治体により基準額が異なります)。

- 申請日における、申請者及び同一の世帯に属する者の預貯金の合計額が、基準額の6倍(ただし100万円を超えない額)以下であること(自治体により基準額が異なります)。

- ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

【支給額と支給方法】

支給額は、世帯の人数や自治体によって定められた上限額の範囲内で、実際の家賃額が支給されます。支給方法は、受給者本人に支払われるのではなく、自治体から直接、不動産会社の口座などに振り込まれます。

【申請窓口】

申請窓口はハローワークではなく、お住まいの市区町村の自立相談支援機関となります。どこに相談すればよいか分からない場合は、まず市区町村の役所の福祉担当課に問い合わせてみましょう。

これらの給付金は、特定の困難な状況に置かれた人々を支えるために設計されています。自分が該当するかもしれないと思ったら、諦めずに管轄の窓口に相談することが第一歩です。

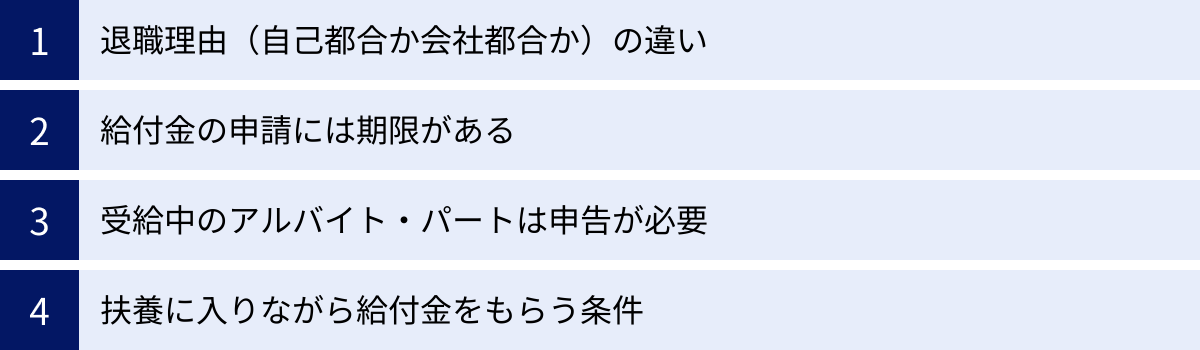

申請前に確認!給付金受給の重要ポイントと注意点

各種給付金制度を最大限に活用し、トラブルなく受給するためには、申請前に知っておくべき重要なポイントと注意点がいくつかあります。特に、退職理由の違いや申請期限、受給中の働き方などは、給付額や受給資格に直接影響を与えるため、正確な理解が不可欠です。ここでは、多くの人がつまずきやすい点を中心に、具体的な注意点を解説します。

退職理由(自己都合か会社都合か)による違い

離職票に記載される「離職理由」は、失業手当の受給において最も重要な要素の一つです。この理由によって、給付を受けられるまでの期間や給付される総日数に大きな差が生まれます。

【主な違いの比較】

| 項目 | 自己都合退職 (正当な理由なし) |

会社都合退職 (特定受給資格者) |

正当な理由のある自己都合退職 (特定理由離職者) |

|---|---|---|---|

| 給付開始までの期間 | 待期期間7日 + 給付制限2か月 | 待期期間7日のみ | 待期期間7日のみ |

| 所定給付日数 | 90日~150日 | 90日~330日 (年齢・被保険者期間による) |

90日~330日 (会社都合と同様に手厚い) |

| 受給要件(被保険者期間) | 離職前2年間に12か月以上 | 離職前1年間に6か月以上 | 離職前1年間に6か月以上 |

| 国民健康保険料の軽減 | なし | あり(軽減措置の対象) | あり(軽減措置の対象) |

このように、「会社都合退職(特定受給資格者)」や「正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)」に認定されると、給付制限がなく、給付日数も長くなるなど、受給者にとって有利な条件となります。

【注意点:離職理由の確認と異議申し立て】

会社から受け取る「離職票-2」には、事業主が記入した離職理由と、労働者本人がその理由に同意するかどうかを記す欄があります。もし、会社の提示した離職理由に納得できない場合(例:実際は退職勧奨なのに「自己都合」とされている)、安易に署名・捺印してはいけません。

離職理由に異議がある場合は、離職者本人の意見を記入する欄に具体的な事実を記載し、ハローワークに提出します。ハローワークは、労働者と事業主双方から事実関係を聴取し、客観的な資料(雇用契約書、給与明細、メールのやり取りなど)に基づいて最終的な離職理由を判定します。自身の正当な権利を守るためにも、離職票の内容は必ず細部まで確認しましょう。

給付金の申請には期限がある

公的な給付金には、そのほとんどに厳格な申請期限が定められています。この期限を過ぎてしまうと、たとえ受給要件を満たしていても、給付を受けられなくなる可能性があるため、細心の注意が必要です。

- 失業手当(基本手当):受給期間は原則として離職日の翌日から1年間です。申請が遅れると、この1年間の期間内でしか受給できないため、所定給付日数が残っていても全額を受け取れないことがあります。例えば、離職から半年後に申請した場合、残りの半年間でしか受給できません。

- 再就職手当:就職日の翌日から1か月以内に申請が必要です。この期間は短いため、転職先が決まったら速やかに手続きを進めましょう。

- 就業促進定着手当:再就職した日から6か月を経過した日の翌日から2か月以内です。

- 教育訓練給付金:原則として、教育訓練を修了した日の翌日から起算して1か月以内に申請が必要です。

- 高年齢求職者給付金:離職日の翌日から1年以内です。

特に重要なのが、失業手当の「受給期間延長」の申請です。病気、ケガ、妊娠、出産、育児、親族の介護などの理由で、離職後すぐに30日以上働くことができない場合は、本来1年の受給期間を最大で3年間(合計4年間)延長できます。この申請は、働けなくなった日の翌日から起算して30日を経過した後の1か月以内に行う必要があります。この手続きを忘れると、後から働ける状態になっても、1年の受給期間が過ぎていれば失業手当は一円ももらえなくなってしまいます。

給付金受給中のアルバイト・パートは申告が必要

失業手当の受給中に、生活費の足しとしてアルバイトやパートをしたいと考える人は多いでしょう。これは一定の条件下で認められていますが、最も重要なルールは「ハローワークへの正確な申告」です。

- 待期期間(7日間):この期間は失業状態の確認期間であるため、原則として働くことはできません。もし働いてしまうと、待期期間が延長される可能性があります。

- 給付制限期間(自己都合の場合の2か月間):この期間中のアルバイトは比較的自由度が高いですが、ハローワークへの申告は必要です。

- 給付期間(手当が支給される期間):アルバイトは可能ですが、働き方によっては給付額に影響が出ます。

【申告のルールと影響】

失業認定日に提出する「失業認定申告書」には、アルバイトやパート、手伝いなどで収入を得たかどうかを記入する欄があります。1円でも収入があった場合は、正直に申告しなければなりません。

申告した労働時間や収入額に応じて、以下のような措置が取られます。

- 減額:1日の労働時間が4時間未満で、収入が一定額以下の場合、その日の基本手当は減額されて支給されます。

- 不支給(先送り):1日の労働時間が4時間以上の場合、その日は「就労」とみなされ、その日の基本手当は支給されません。ただし、支給されなかった分は消滅するのではなく、後ろに繰り越される(先送りされる)ため、受給期間内に受け取ることができます。

- 「就職」とみなされるケース:週の労働時間が20時間以上で、雇用保険の加入要件を満たすような働き方をした場合、「就職」したとみなされ、その時点で失業手当の給付は終了します。この場合、要件を満たせば再就職手当等の対象となります。

【不正受給のペナルティ】

もし申告を怠ったり、虚偽の申告をしたりした場合は「不正受給」となり、非常に厳しいペナルティが科せられます。

- 支給停止:発覚した日以降のすべての給付が停止されます。

- 返還命令:不正に受給した金額の全額を返還しなければなりません。

- 納付命令:不正に受給した額の最大2倍の金額の納付が命じられます(いわゆる「3倍返し」)。

- 悪質な場合は詐欺罪として刑事告発されることもあります。

「少しだけだから大丈夫だろう」という安易な考えは絶対に禁物です。

扶養に入りながら給付金をもらう場合の条件

退職後、配偶者や親の社会保険(健康保険・年金)の扶養に入ることを検討する方もいるでしょう。しかし、失業手当を受給する場合、その受給額によっては扶養に入れない可能性があります。

健康保険の被扶養者として認定されるには、年収が130万円未満であるという収入要件が一般的です。そして、失業手当もこの「収入」とみなされます。

判断基準となるのは、失業手当の「基本手当日額」です。

- 基本手当日額が3,612円以下(130万円 ÷ 360日 ≒ 3,611.1円)の場合:

日額が基準額以下であるため、失業手当を受給しながらでも扶養に入り続けられる可能性が高いです。 - 基本手当日額が3,612円を超える場合:

日額換算で130万円の基準を超えてしまうため、失業手当の受給期間中は扶養から外れ、自分で国民健康保険と国民年金に加入しなければなりません。

【手続きのタイミング】

自己都合退職で給付制限がある場合、手当が支給されない待期期間と給付制限期間中は収入がないため、一時的に扶養に入ることができます。しかし、給付が始まった時点で基本手当日額が基準を超える場合は、速やかに扶養から外れる手続きが必要です。

このルールは、加入している健康保険組合によって細かな基準が異なる場合があります。扶養に入る、または外れる手続きについては、必ず事前に配偶者の勤務先や保険者に確認することが最も確実です。

転職時の給付金に関するQ&A

ここまで様々な給付金制度について解説してきましたが、まだ細かい疑問や不安が残っている方もいるかもしれません。この章では、転職時の給付金に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

手続きはどこで行いますか?

給付金の申請手続きを行う窓口は、制度によって異なりますが、雇用保険に関連する多くの手続きは、あなたの「住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)」が基本の窓口となります。

- ハローワークで行う主な手続き

- 失業手当(基本手当)の受給資格決定、失業認定

- 再就職手当、就業手当、常用就職支度手当の申請

- 高年齢求職者給付金、特例一時金の申請

- 傷病手当の申請

- 教育訓練給付金の支給申請

重要なのは「住所地を管轄する」という点です。以前勤めていた会社の所在地や、住民票を移す前の住所地を管轄するハローワークでは手続きできません。引越しをした場合は、新しい住所地を管轄するハローワークで手続きを行う必要があります。

一方で、一部の給付金は窓口が異なります。

- 住居確保給付金:お住まいの市区町村の自立相談支援機関が窓口です。役所の福祉担当課などに問い合わせてみましょう。

- 健康保険の傷病手当金:ご自身が加入している健康保険組合や協会けんぽが窓口となります。

どの手続きをどこで行うべきか迷った場合は、まずハローワークに電話などで問い合わせてみるのが確実です。

雇用保険に入っていれば誰でももらえますか?

いいえ、雇用保険に加入していたからといって、誰もが自動的に失業手当などをもらえるわけではありません。 各給付金には、それぞれ定められた「受給要件」があり、それをすべて満たす必要があります。

失業手当を例にとると、主な要件は以下の通りです。

- 被保険者期間の要件:原則として、離職前の2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要です(会社都合などの場合は離職前1年間に6か月以上)。

- 失業の状態にあること:働く意思と能力があるにもかかわらず、仕事に就けない状態であることが必要です。

したがって、以下のような方は、雇用保険に加入していても失業手当はもらえません。

- 被保険者期間が足りない方(例:入社して半年で自己都合退職した)

- 転職先がすでに決まっている方(失業の状態ではないため)

- 独立・起業する方(求職活動をしていないため)

- 学業に専念する方やしばらく休養する方(働く意思がないとみなされるため)

給付金は、あくまで「要件を満たし、かつ、自ら申請した人」に支給されるものであると理解しておきましょう。

給付金に税金はかかりますか?

雇用保険法に基づいて支給される失業手当、再就職手当、教育訓練給付金などの給付金は、すべて非課税です。

これは、これらの給付金が失業中の生活保障や再就職の促進を目的としたものであり、所得税法上、課税の対象とならない「課税されない所得」と定められているためです。同様に、住民税もかかりません。

したがって、これらの給付金を受け取っても、確定申告をする必要はありません。 年末調整や確定申告の際に、給付金を所得として申告しないように注意してください。

ただし、健康保険から支給される「傷病手当金」も同様に非課税ですが、会社から支給される休業手当など、別の名目の手当には課税されるものもありますので、混同しないようにしましょう。

退職後すぐに転職が決まった場合でももらえる手当はありますか?

退職してから、ハローワークで失業手当の手続きをする前に次の就職先が決まった場合、あなたは「失業の状態」にはないため、失業手当(基本手当)を受給することはできません。

では、何も手当はもらえないのでしょうか。

この場合でも、「再就職手当」の対象となる可能性があります。 ただし、それには一つの重要なステップが必要です。それは、転職先で働き始める前日までに、ハローワークへ行って失業手当の「受給資格の決定」を受けておくことです。

具体的には、以下の条件を満たせば、失業手当を受け取ることなく再就職手当のみを受給できる可能性があります。

- 離職後、次の就職日の前日までに、ハローワークで求職の申込みと離職票の提出を行い、失業手当の受給資格が決定していること。

- 受給資格決定後、7日間の待期期間中に就職が決まったのではないこと。(待期期間満了後に就職することが必要です)

- 再就職手当のその他の要件(1年以上の雇用見込みなど)を満たしていること。

つまり、退職から入社まで少し期間が空いている場合は、たとえ転職先が決まっていても、一度ハローワークで手続きをしておくことで、再就職手当の受給チャンスが生まれます。面倒に思えるかもしれませんが、数十万円の給付を受けられる可能性があるので、ぜひ検討してみましょう。

手続きに必要な持ち物は何ですか?

失業手当の初回手続き(受給資格決定)の際に、ハローワークへ持参する必要があるものは以下の通りです。事前にしっかり準備しておくことで、手続きがスムーズに進みます。

【初回手続きの主な持ち物リスト】

- 雇用保険被保険者離職票-1、2:退職後、会社から郵送などで交付されます。最も重要な書類です。

- 個人番号確認書類:いずれか1点

- マイナンバーカード

- 通知カード

- 個人番号の記載がある住民票

- 身元(実在)確認書類:

- (1点でよいもの)運転免許証、マイナンバーカード、官公署が発行した写真付きの資格証明書など

- (2点必要なもの)公的医療保険の被保険者証(健康保険証)、住民票記載事項証明書など

- 証明写真 2枚:最近撮影した、正面上半身、タテ3.0cm×ヨコ2.5cmのもの。

- 印鑑(認印で可、スタンプ印は不可)

- 本人名義の普通預金通帳またはキャッシュカード:給付金の振込先口座を確認するために必要です。

特に「離職票」は、会社から届くまでに10日~2週間程度かかることがあります。 届かない場合は、まず会社の担当部署に確認しましょう。これらの書類が一つでも欠けていると手続きができないため、ハローワークへ行く前に必ずチェックしてください。