「58歳からの転職は厳しいのでは…」と、キャリアの岐路に立ち、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。定年を目前に控え、新しい環境へ挑戦することには、確かに勇気が必要です。求人の数や年収、体力面での懸念など、若い世代の転職とは異なる壁が存在するのも事実です。

しかし、結論から言えば、58歳からの転職は決して不可能ではありません。これまでのキャリアで培ってきた豊富な経験や専門知識、そして人生経験そのものが、企業にとって大きな価値となるケースは数多く存在します。大切なのは、転職市場のリアルな現状を正しく理解し、ご自身の強みを最大限に活かすための戦略を立てることです。

この記事では、58歳の転職が厳しいと言われる背景から、それを乗り越えて成功を掴むための具体的な7つのコツ、さらにはおすすめの仕事や業界、アピールできるスキルまで、網羅的に解説します。この記事を読み終える頃には、漠然とした不安が解消され、次の一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えているはずです。

目次

58歳の転職は厳しい?転職市場のリアルな現状

58歳からの転職活動を始めるにあたり、まずは現在の転職市場がどのような状況にあるのか、客観的なデータに基づいて把握することが重要です。漠然としたイメージだけでなく、事実を知ることで、より現実的で効果的な戦略を立てられます。

50代の転職者数は年々増加している

まず知っておきたいのは、50代で転職する人は決して珍しい存在ではないということです。むしろ、その数は年々増加傾向にあります。

総務省統計局が公表している「労働力調査(詳細集計)」によると、2023年平均の転職者数は328万人でした。このうち、55歳から64歳までの年齢階級における転職者数は年間で72万人にのぼります。これは、全体の転職者数の中でも決して少なくない割合を占めており、10年前、20年前と比較しても増加傾向が見られます。(参照:総務省統計局「労働力調査(詳細集計)2023年(令和5年)平均結果」)

この背景には、いくつかの社会的な変化があります。第一に、人生100年時代といわれるようになり、人々のキャリア観が多様化していることです。かつては一つの会社で定年まで勤め上げるのが一般的でしたが、現在では60歳以降も働き続けることが当たり前になりつつあります。定年後の再雇用だけでなく、より自分らしく働ける環境や、やりがいのある仕事を求めて、50代のうちに新たなキャリアを選択する人が増えているのです。

第二に、労働市場の流動化が進んでいる点も挙げられます。終身雇用制度が実質的に崩壊し、企業側も必要なスキルを持つ人材を、年齢に関わらず外部から獲得しようとする動きが活発になっています。特に、専門的な知識や豊富なマネジメント経験を持つミドル・シニア層の人材は、即戦力として中小企業やベンチャー企業から高い需要があります。

転職理由も、かつてのようなリストラや会社の業績不振といったネガティブなものばかりではありません。「より良い条件の仕事を探すため」「仕事の内容に興味を持ったため」「自分の技能や能力を活かせると思ったため」といった、前向きな理由で転職を決意する50代が増加しています。

このように、50代の転職はもはや特別なことではなく、キャリアプランの一環として一般化しつつあります。58歳という年齢は、決して転職活動の終わりを意味するものではなく、これまでの経験を活かして新たなステージへ進むための、一つの重要なターニングポイントと捉えることができるでしょう。

有効求人倍率は高いが年齢の壁は存在する

次に、求人全体の動向を示す指標である「有効求人倍率」を見てみましょう。有効求人倍率とは、ハローワークに登録されている求職者1人あたりに、何件の有効な求人があるかを示す数値です。この数値が1を上回っていれば、求職者よりも求人の数が多い「売り手市場」であることを意味します。

厚生労働省が発表する「一般職業紹介状況」によると、近年の有効求人倍率は1倍を大きく超える水準で推移しており、労働市場全体としては人手不足の状況が続いています。これは、転職希望者にとっては追い風といえる状況です。(参照:厚生労働省「一般職業紹介状況(令和6年4月分)について」)

しかし、この数値を額面通りに受け取ってはいけません。なぜなら、これは全年齢・全職種を含んだ平均値であり、年齢や職種を絞り込むと、状況は大きく異なるからです。

残念ながら、日本の採用市場には依然として「年齢の壁」とも呼べるものが存在します。企業が求人を出す際、求人票に年齢制限を設けることは法律で原則禁止されていますが(雇用対策法)、実態としては、採用担当者が「長期的なキャリア形成を図るため」といった理由で、若手人材を優先的に採用するケースが少なくありません。

特に、未経験者をポテンシャルで採用するような求人では、58歳という年齢は不利に働く可能性が高いでしょう。企業側は、定年までの残り年数を考慮し、教育コストをかけて育成するよりも、すぐに活躍できる即戦力を求める傾向が強くなります。

| 年齢層 | 企業側が主に期待すること | 転職活動でのポイント |

|---|---|---|

| 20代~30代前半 | ポテンシャル、学習意欲、将来性 | 未経験の職種にも挑戦しやすい。熱意や成長意欲をアピールすることが重要。 |

| 30代後半~40代 | 即戦力となるスキル、リーダーシップ | これまでの実績を具体的に示し、チームの中核として貢献できることをアピール。 |

| 50代以降 | 高い専門性、マネジメント能力、豊富な人脈 | 若手にはない付加価値を提示することが不可欠。課題解決能力や組織貢献への意欲を強調する。 |

このように、58歳の転職では、若手と同じ土俵で勝負するのではなく、年齢相応の経験やスキルという「付加価値」をいかにアピールできるかが成功の鍵となります。有効求人倍率が高いからと楽観視するのではなく、「年齢の壁」の存在を認識した上で、自分を高く評価してくれる企業を戦略的に探していく必要があります。

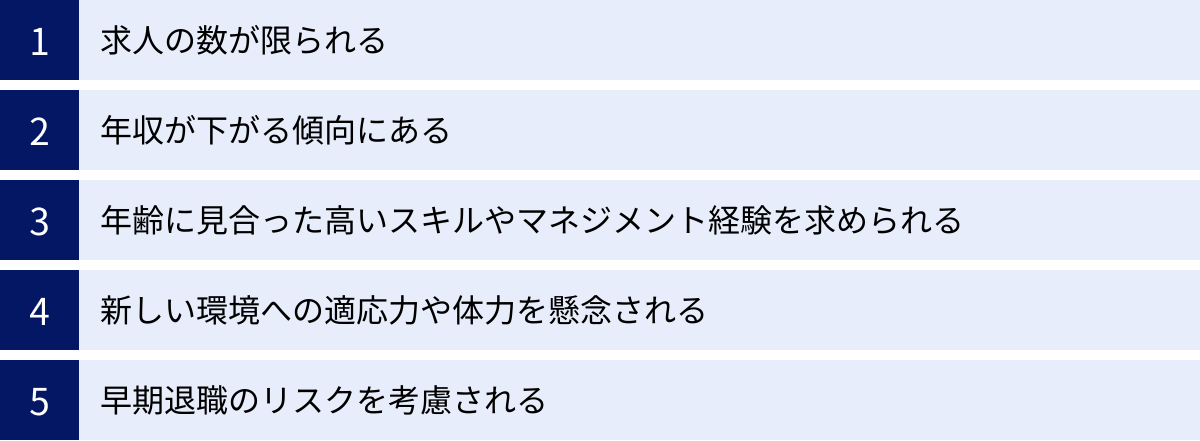

58歳の転職が厳しいと言われる5つの理由

転職市場の現状を踏まえた上で、なぜ58歳の転職は「厳しい」と言われることが多いのでしょうか。その具体的な理由を5つに分解して見ていきましょう。これらの課題を正しく理解することが、効果的な対策を講じる第一歩となります。

① 求人の数が限られる

58歳の転職活動で直面する最も大きな壁の一つが、応募できる求人の絶対数が少ないという現実です。転職サイトで希望条件を入力し、年齢を「50代」や「55歳以上」に設定して検索すると、全年齢を対象にした場合に比べて、ヒットする求人数が大幅に減少することを実感するでしょう。

この理由は複数あります。まず、多くの企業が長期的な人材育成を前提とした採用活動を行っていることが挙げられます。新卒や第二新卒、30代前半までの若手を採用し、数年から十年単位でじっくりと育てていくキャリアプランを想定している企業にとって、定年までの期間が数年しかない58歳の人材は、この育成モデルに合致しません。そのため、ポテンシャル採用や未経験者歓迎を謳う求人の多くは、実質的に若年層をメインターゲットとしています。

また、企業の組織構成も関係しています。多くの日本企業では、年齢構成がピラミッド型、あるいは逆ピラミッド型に近づいています。特に管理職ポストは限られており、すでに50代の社員で埋まっているケースがほとんどです。そのため、58歳の人材を新たに管理職として迎え入れるポジションがそもそも少ないという事情があります。

さらに、求人情報には現れない「暗黙の年齢フィルター」の存在も無視できません。求人票には「年齢不問」と書かれていても、採用担当者の頭の中には「このポジションは30代から40代前半くらいの人材が望ましい」といった、想定する人物像が存在することが多いのです。そのため、書類選考の段階で、年齢を理由に通過できないケースも残念ながら発生します。

このように、応募できる求人が限られるという現実は、転職活動の長期化や、心理的な負担の増大に繋がりやすくなります。だからこそ、限られた求人の中から自分にマッチする企業を見つけ出し、応募の機会を逃さないための戦略的な情報収集が極めて重要になるのです。

② 年収が下がる傾向にある

転職によって、現在の年収を維持、あるいは向上させたいと考えるのは自然なことです。しかし、58歳の転職においては、年収が下がるケースが多いという厳しい現実も受け入れる必要があります。

年収が下がる主な理由は、日本の多くの企業が採用している年功序列型の賃金体系にあります。長年同じ会社に勤めている場合、勤続年数に応じて給与が上昇し、50代後半でピークを迎えるのが一般的です。この給与水準は、その人の純粋なスキルや成果だけでなく、勤続年数という要素が大きく影響しています。

転職すると、この勤続年数はリセットされます。転職先の企業では、その会社におけるあなたの貢献度や役割に基づいて給与が査定されるため、前職の給与水準がそのまま引き継がれるとは限りません。特に、大手企業から中小企業へ転職する場合や、これまで経験したことのない異業種へ挑戦する場合には、年収ダウンの可能性が高まります。

また、役職の変化も年収に影響します。前職で部長や課長といった役職に就いていたとしても、転職先で同じポストが用意されているとは限りません。専門職や一担当者として採用される場合、役職手当などがなくなり、結果的に年収が下がることがあります。

さらに、退職金制度の違いも考慮すべき点です。58歳で転職するということは、現在の会社で定年まで勤め上げた場合に得られるはずだった退職金を満額受け取れない可能性が高いことを意味します。転職先の企業に退職金制度があるか、あるとしてどのような規定になっているかを確認し、生涯賃金という長期的な視点で判断することが重要です。

もちろん、すべてのケースで年収が下がるわけではありません。高度な専門性や希少なスキルを持つ人材、あるいは企業の課題解決に直結するような豊富なマネジメント経験を持つ人材であれば、前職以上の年収で迎え入れられることもあります。重要なのは、自身の市場価値を客観的に把握し、年収ダウンの可能性も視野に入れながら、転職先に求める条件の中で「年収」の優先順位をどこに置くかを明確にしておくことです。

③ 年齢に見合った高いスキルやマネジメント経験を求められる

企業が58歳の人材を採用する際、若手社員と同じようなポテンシャルや伸びしろを期待することはほとんどありません。その代わりに求められるのは、「即戦力」として、入社後すぐに会社の業績に貢献してくれる具体的な能力です。その期待値は非常に高く、年齢に見合った高度なスキルや豊富な経験がなければ、採用のテーブルに乗ることすら難しい場合があります。

企業が58歳に期待する能力は、大きく二つに分けられます。

一つは、特定の分野における深い専門性です。例えば、長年にわたって経理・財務の道を歩んできた人であれば、単なる日常業務の処理能力だけでなく、M&Aや資金調達、国際税務といった高度な知識や経験が求められます。技術職であれば、特定の技術領域に関する深い知見や、後進には真似のできない熟練の技が評価されます。これらの専門性は、企業が直面している特定の課題を解決するための「切り札」として期待されます。

もう一つは、豊富なマネジメント経験です。これは単に部下の数が多いといった話ではありません。チームをまとめ、目標達成に向けてメンバーを動機づけ、時には困難な状況下でリーダーシップを発揮した経験が問われます。具体的には、以下のような経験が評価の対象となります。

- 部下の育成: メンバー一人ひとりの能力を見極め、適切な指導やフィードバックを通じて成長を促した経験。

- プロジェクト管理: 予算、納期、品質を管理し、複数の部門を巻き込みながらプロジェクトを成功に導いた経験。

- 組織改革: 非効率な業務プロセスを改善したり、新しい制度を導入したりして、組織全体の生産性を向上させた経験。

- 危機管理: 予期せぬトラブルやクレームに対し、冷静かつ的確に対応し、被害を最小限に食い止めた経験。

これらのスキルや経験がない場合、「年齢は高いが、何ができるのかが明確でない」と判断されてしまい、採用には至りません。「長年頑張ってきた」という漠然としたアピールではなく、「私はこれまでのキャリアで、このような課題を、このようなスキルを用いて解決し、これだけの成果を上げてきました」と、具体的に語れる実績が不可欠なのです。

④ 新しい環境への適応力や体力を懸念される

採用担当者がミドル・シニア層の採用で慎重になる理由として、新しい環境への適応力や健康面・体力面への懸念が挙げられます。これらは応募者本人の能力とは直接関係ない部分もありますが、採用の可否を左右する重要な要素となり得ます。

まず、適応力に関する懸念です。採用担当者は以下のような点を気にしています。

- プライドの高さ: これまでの成功体験や役職に固執し、年下の上司や同僚からの指示を素直に受け入れられないのではないか。

- 柔軟性の欠如: 新しい会社のやり方や企業文化に馴染もうとせず、「前の会社ではこうだった」と過去のやり方にこだわってしまうのではないか。

- 学習意欲の低下: 新しい業務知識やITツール(チャットツール、Web会議システムなど)を覚えることに抵抗があるのではないか。

これらの懸念は、一部のミドル・シニア層に見られる傾向からくるステレオタイプ(固定観念)である場合も多いですが、採用する企業側からすれば、組織の和を乱すリスクとして捉えられてしまいます。

次に、体力面への懸念です。特に、現場作業や体力的な負荷が大きい職種では、年齢による体力低下を心配されるのは避けられません。デスクワーク中心の職種であっても、長時間労働や不規則な勤務が発生した場合に対応できるか、健康状態は良好か、といった点はチェックされます。採用担当者は、採用後にすぐに体調を崩して休職や退職に至るリスクを避けたいと考えています。

これらの懸念を払拭するためには、応募者側から積極的に「謙虚な姿勢」「学ぶ意欲」「柔軟性」そして「自己管理能力」をアピールすることが重要です。面接の場では、これまでの経験を誇るだけでなく、新しい環境で貢献したいという前向きな姿勢や、健康維持のために日頃から気をつけていることなどを具体的に伝えることで、採用担当者の不安を和らげることができます。

⑤ 早期退職のリスクを考慮される

企業が採用活動を行う際には、多大なコストと時間がかかります。求人広告費、人材紹介会社への手数料、採用担当者の人件費、そして採用後の研修費用など、一人を採用するためにかかるコストは決して少なくありません。企業としては、投下した採用コストを回収し、さらに利益を生み出してくれる期間が長い人材を求めるのが自然な考え方です。

この点で、58歳の人材は不利な立場に置かれることがあります。多くの企業では60歳を定年、その後65歳までを再雇用期間と定めています。仮に58歳で入社した場合、60歳の定年までわずか2年しかありません。再雇用されたとしても、65歳までの7年間です。企業側から見ると、「多額のコストをかけて採用しても、活躍してくれる期間が短いのではないか」「採用・教育コストを回収できないのではないか」という懸念、すなわち「早期退職リスク」を抱くのです。

このリスクは、特に未経験の職種や業界に挑戦する場合に顕著になります。仕事を一から覚えるためには、一定の教育期間が必要です。企業側は、その教育期間が終わって一人前に活躍できるようになる頃には、定年が目前に迫っているという状況を危惧します。

また、年金受給開始年齢(原則65歳)との兼ね合いも考慮されることがあります。「65歳になれば年金がもらえるから、それまでの繋ぎとして働きたいだけではないか」と、仕事への意欲や長期的な貢献意欲を疑われてしまう可能性もゼロではありません。

この懸念を払拭するためには、定年後も長く働き続けたいという強い意欲と、そのための具体的なプランを提示することが有効です。例えば、「貴社の再雇用制度を活用し、65歳以降も嘱託社員として貢献し続けたい」「私の持つこの専門知識は、定年という区切りに関わらず、長期的に貴社の事業に役立つものです」といったように、企業側のコスト回収懸念を上回るメリットを提供できることを論理的に説明する必要があります。

「単なる労働力」としてではなく、「長期的なパートナー」として貢献できる存在であることをアピールすることが、早期退職リスクという壁を乗り越える鍵となるでしょう。

58歳からの転職を成功させる7つのコツ

58歳の転職を取り巻く厳しい現実を解説してきましたが、悲観する必要はありません。課題が明確であれば、的確な対策を立てることが可能です。ここでは、転職活動を成功に導くための具体的な7つのコツをご紹介します。これらを一つひとつ実践することで、内定獲得の可能性は着実に高まります。

① これまでの経験やスキルを整理する

転職活動の第一歩であり、最も重要なプロセスが「キャリアの棚卸し」です。これは、これまでの職業人生を振り返り、自分が何を経験し、どのようなスキルを身につけ、どんな成果を上げてきたのかを客観的に洗い出す作業です。この作業が曖昧なままだと、自己PRや志望動機に説得力が生まれず、面接官に自分の価値を伝えることができません。

キャリアの棚卸しは、以下のステップで進めると効果的です。

- 職務経歴の書き出し: これまで所属した会社、部署、役職、在籍期間、担当した業務内容を時系列で詳細に書き出します。思い出せる限り、具体的なプロジェクト名や製品名、関わったメンバーなども記録しておきましょう。

- 実績の数値化: 各業務において、自分が貢献したことや達成したことを、できる限り具体的な数字で表現します。「営業成績を向上させた」ではなく、「新規顧客を30社開拓し、担当エリアの売上を前年比120%に引き上げた」。「コストを削減した」ではなく、「業務プロセスを見直し、年間500万円の経費削減を実現した」というように、定量的なデータは強力なアピール材料になります。

- スキルの言語化: 経験を基に、自分が保有するスキルを「ポータブルスキル」と「専門スキル」に分けて整理します。

| スキルの種類 | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| ポータブルスキル | 業種や職種を問わず、どんな環境でも活かせる「持ち運び可能」なスキル。 | ・課題解決能力 ・マネジメント能力 ・コミュニケーション能力 ・交渉力 ・ロジカルシンキング |

| 専門スキル(テクニカルスキル) | 特定の職務を遂行するために必要な専門的な知識や技術。 | ・プログラミング言語(Java, Pythonなど) ・会計ソフトの操作(勘定奉行など) ・CADの設計スキル ・特定の法規制に関する知識 |

この整理を通じて、自分の「強み」と、それを裏付ける「具体的なエピソード」を明確にすることが目的です。例えば、「マネジメント能力」が強みだと考えるなら、「5人の部下を持つチームで、個別の目標設定と週1回の1on1ミーティングを実施し、全員の目標達成率を平均85%から98%に向上させた」といったエピソードを準備します。

この作業は時間がかかりますが、ここを丁寧に行うことで、応募書類の質が格段に上がり、面接での受け答えにも自信と一貫性が生まれます。自分の市場価値を正しく認識し、それを効果的に売り込むための土台作りと捉え、じっくりと取り組みましょう。

② 転職先に求める条件に優先順位をつける

転職活動を進める中で、「年収も維持したいし、勤務地も家の近くがいい。仕事内容もやりがいがあって、残業は少ない方がいい…」と、すべての条件を満たす理想の求人を追い求めてしまうことがあります。しかし、特に求人数が限られる58歳の転職では、条件を絞り込みすぎると、応募できる求人が一つも見つからないという事態に陥りかねません。

そこで重要になるのが、転職先に求める条件に優先順位をつけることです。自分にとって「絶対に譲れない条件」と「できれば満たしたい条件」、そして「妥協できる条件」を明確に切り分けることで、現実的な求人探しが可能になります。

優先順位付けには、以下のようなフレームワークが役立ちます。

- Must(絶対に譲れない条件): これが満たされなければ、入社を考えられないという最低限の条件です。

- 例:年収400万円以上、通勤時間が片道1時間以内、介護との両立が可能な勤務体系など。

- Want(できれば満たしたい条件): Must条件ではないが、満たされていると満足度が高まる条件です。

- 例:これまでの経験が活かせる仕事内容、退職金制度がある、土日祝休みなど。

- Nice to have(あれば嬉しい条件): 必須ではないが、あればプラスアルファで嬉しい要素です。

- 例:オフィスの綺麗さ、無料のドリンクサーバーがある、在宅勤務が可能など。

この仕分けを行うためには、まず自分が転職によって何を実現したいのか、「転職の軸」を定める必要があります。「安定した収入を得て、老後の資金を確保したい」のか、「定年後も長く働ける環境で、社会との繋がりを保ちたい」のか、「これまでの経験を活かして、若い世代に技術を伝承したい」のか。軸が定まれば、おのずと「Must」の条件が見えてくるはずです。

例えば、「安定した収入」が最優先であれば、多少の残業や希望と異なる仕事内容も「妥協できる条件」になるかもしれません。逆に、「ワークライフバランス」を重視するなら、年収が多少下がっても、定時で帰れることや休日数が「絶対に譲れない条件」となるでしょう。

すべての希望を100%満たす完璧な職場は存在しないという現実を受け入れ、自分なりの「最適な解」を見つけるための作業が、この優先順位付けです。これにより、応募すべき求人が明確になり、迷いが減るため、転職活動を効率的に進めることができます。

③ 転職理由を前向きな言葉で伝える

面接で必ず聞かれる質問の一つが「転職理由(退職理由)」です。この質問に対する答え方一つで、面接官が抱く印象は大きく変わります。特に、会社の業績不振や人間関係のトラブル、待遇への不満といったネガティブな理由で転職を考えている場合、伝え方には細心の注意が必要です。

重要なのは、事実を正直に伝えつつも、それをポジティブな言葉に変換して表現することです。これを「ポジティブ・リフレーミング」と呼びます。不満や批判を並べるだけでは、「他責にする傾向がある」「環境が変わってもまた同じ不満を持つのではないか」といったマイナスの印象を与えてしまいます。

以下に、ネガティブな転職理由をポジティブに変換する具体例を挙げます。

| ネガティブな事実(本音) | ポジティブな表現への変換例(建前) |

|---|---|

| 給料が安く、評価制度に不満があった。 | 「成果がより正当に評価され、自身の貢献が事業の成長に直結する環境で挑戦したいと考えるようになりました。年功序列ではなく、実力主義の風土を持つ貴社に魅力を感じています。」 |

| 上司と合わず、人間関係に疲れた。 | 「チーム全体で目標を共有し、協力し合える組織で働きたいという思いが強くなりました。これまでのマネジメント経験を活かし、チームワークの醸成に貢献できると考えています。」 |

| 会社の将来性に不安を感じた。(事業縮小) | 「市場の変化に対応し、積極的に新しい分野へ挑戦されている貴社の事業戦略に将来性を感じました。私の持つ〇〇の経験は、貴社の△△事業の拡大に貢献できると確信しております。」 |

| 仕事が単調で、やりがいを感じられなかった。 | 「これまでのキャリアで培ったスキルを、さらに応用・発展させられるような、より難易度の高い課題に取り組みたいと考えるようになりました。貴社の〇〇というポジションであれば、それが実現できると期待しています。」 |

ポイントは、過去への不満で終わらせるのではなく、未来への希望や貢献意欲に繋げることです。「〇〇が嫌だったから辞める」という後ろ向きな姿勢ではなく、「△△を実現するために、貴社で働きたい」という前向きで主体的な姿勢を示すことで、面接官はあなたにポジティブな印象を抱きます。

嘘をつく必要はありませんが、事実のどの側面に光を当てるかを選ぶことはできます。転職は、より良い未来を手に入れるための前向きなステップであるということを、自身の言葉で力強く伝えましょう。

④ 謙虚な姿勢と柔軟性をアピールする

「年齢が高い人は、プライドが高くて扱いにくいのではないか」「新しいことを覚えるのが苦手なのではないか」という採用担当者の懸念は、58歳の転職において乗り越えなければならない大きな壁です。この懸念を払拭するために、これまでの豊富な経験をアピールしつつも、同時に「謙虚な姿勢」と「柔軟性」を言葉と態度で示すことが極めて重要になります。

謙虚さとは、卑屈になることではありません。自分の経験や能力に自信を持ちながらも、それに固執せず、新しい環境や異なる意見を尊重し、学ぶ姿勢を持ち続けることです。面接では、以下のようなポイントを意識してアピールしましょう。

- 年下の上司や同僚との関わり方:

面接で「年下の上司から指示を受けることに抵抗はありますか?」と聞かれた際は、絶好のアピールチャンスです。「全く問題ありません。年齢や役職に関わらず、その分野で自分より優れた知識や経験を持つ方からは、敬意をもって教えを請いたいと考えております。私の経験がチームの役に立つ場面があれば積極的に貢献し、知らないことは素直に質問することで、一日も早く組織に溶け込みたいです。」といったように、具体的な姿勢を示すと良いでしょう。 - 「学ぶ意欲」を具体的に示す:

「学ぶ意欲はあります」と口で言うだけでなく、それを裏付けるエピソードや行動を伝えましょう。「最近、〇〇という新しいITツールを独学で学び、業務の効率化に繋げました」「現在、△△という資格の取得に向けて勉強しており、貴社の業務にも活かせると考えています」など、主体的に学び続けている姿勢は、柔軟性の高さを証明します。 - 過去の成功体験の語り方:

実績をアピールする際も、「俺が、俺が」という姿勢は禁物です。「当時のチームメンバーの協力があったからこそ達成できた成果です」「この成功体験で得た〇〇という学びは、異なる環境である貴社でも、状況に合わせて応用できると考えています」というように、再現性や協調性を意識した語り口を心がけましょう。

これらのアピールは、単に口先だけでなく、面接官の話を真摯に聞く姿勢や、丁寧な言葉遣いといった態度全体からも伝わります。「豊富な経験」と「謙虚な姿勢」は、ミドル・シニア人材が持つべき最強の武器です。この二つを両立させることで、採用担当者は「この人となら安心して一緒に働ける」と感じてくれるはずです。

⑤ 応募書類の完成度を高める

多忙な採用担当者は、毎日数多くの応募書類に目を通します。その中で、あなたの職務経歴書が目に留まり、「この人に会ってみたい」と思わせるためには、戦略的に作り込まれた完成度の高い書類が不可欠です。特に、キャリアが長い58歳の場合、単に職歴を羅列するだけでは、アピールポイントが埋もれてしまいがちです。

応募書類の完成度を高めるためのポイントは以下の通りです。

- 応募企業に合わせたカスタマイズ:

一枚の職務経歴書をすべての企業に使い回すのは絶対にやめましょう。まずは、応募する企業の求人情報やウェブサイトを徹底的に読み込み、どのような人材を求めているのか(求めるスキル、人物像など)を正確に把握します。その上で、自分の経験やスキルの中から、その企業に最も響くであろう要素を強調して記載します。例えば、マネジメント能力を求めている企業にはマネジメント経験を厚く書き、専門性を求めている企業には具体的な技術や実績を前面に出す、といった調整が必要です。 - 要約(サマリー)で強みを簡潔に伝える:

職務経歴書の冒頭には、200〜300字程度の「職務要約(サマリー)」を必ず設けましょう。採用担当者はまずここを読んで、続きを読むかどうかを判断します。ここには、これまでのキャリアの概要、最もアピールしたい強み(専門性やマネジメントスキルなど)、そして企業にどう貢献できるのかを簡潔にまとめます。ここで採用担当者の興味を引くことができれば、詳細な職務経歴にも目を通してもらいやすくなります。 - 実績は「STARメソッド」で具体的に記述:

具体的な業務内容や実績を記述する際には、「STARメソッド」というフレームワークを活用すると、分かりやすく説得力のある文章になります。- S (Situation): どのような状況・背景だったか

- T (Task): どのような課題・目標があったか

- A (Action): それに対して、自分がどのように行動したか

- R (Result): その結果、どのような成果が出たか(できるだけ数値で)

(例)「(S) 担当エリアの売上が低迷していました。(T) 前年比110%の売上達成が目標でした。(A) 既存顧客への深耕営業に加え、過去の取引データを分析して潜在顧客リストを作成し、1日20件の新規アポイント獲得を目標に行動しました。(R) 結果、3ヶ月で新規顧客を15社開拓し、エリア売上を前年比125%まで引き上げることに成功しました。」

- 見やすさへの配慮(レイアウト):

長年のキャリアを詰め込みすぎると、文字だらけで読みにくい書類になってしまいます。適度な改行や箇条書きを使い、見出しを立てるなどして、視覚的に分かりやすいレイウトを心がけましょう。A4用紙2〜3枚程度に収めるのが一般的です。

応募書類は、あなたという商品を売り込むための「カタログ」です。このカタログの出来栄えが、書類選考の通過率を大きく左右します。時間をかけて丁寧に、そして戦略的に作成しましょう。

⑥ 面接対策を徹底する

書類選考を通過すれば、次はいよいよ面接です。面接は、応募書類だけでは伝わらないあなたの人柄やコミュニケーション能力、仕事への熱意をアピールする絶好の機会です。特に58歳の転職では、定番の質問に加えて、年齢に特有の質問をされる可能性が高いため、事前の準備が合否を分けます。

面接対策のポイントは以下の通りです。

- 頻出質問への回答準備:

まずは、どのような企業でも聞かれる可能性が高い定番の質問について、自分なりの回答を準備し、声に出して話す練習をしましょう。- 自己紹介・自己PR

- 志望動機

- 転職理由

- 長所と短所

- 成功体験と失敗体験

- キャリアプラン

- 逆質問(企業への質問)

- 50代ならではの質問への対策:

次に、ミドル・シニア層が聞かれやすい質問への回答を重点的に準備します。これらは、採用担当者が抱く懸念を払拭するための質問です。- 「年下の上司のもとで働くことに抵抗はありませんか?」

→ ④で解説した通り、謙虚さと学ぶ姿勢をアピールします。 - 「健康面で不安な点はありますか?」

→ 「健康管理には留意しており、業務に支障はありません」と明言した上で、定期的な運動や食生活など、具体的に取り組んでいることを伝えると説得力が増します。 - 「最近のITツール(〇〇など)は使えますか?」

→ 使えるツールは具体名を挙げてアピールします。もし使ったことがなくても、「前職では使用機会がありませんでしたが、新しいツールの習得は得意ですので、すぐにキャッチアップします」と前向きな姿勢を示しましょう。 - 「定年が近いですが、今後の働き方についてどうお考えですか?」

→ 早期退職リスクの懸念を払拭するため、定年後も長く貢献したいという意欲と、具体的なプランを伝えます。

- 「年下の上司のもとで働くことに抵抗はありませんか?」

- 模擬面接の実施:

頭の中で回答を準備するのと、実際に口に出して話すのとでは大きな違いがあります。家族や友人に面接官役を頼んだり、転職エージェントの模擬面接サービスを活用したりして、実際に声に出して話す練習を何度も繰り返しましょう。これにより、本番での緊張が和らぎ、スムーズに話せるようになります。自分の話し方を録画・録音して客観的に見直すのも効果的です。 - 「逆質問」の準備:

面接の最後に「何か質問はありますか?」と聞かれる「逆質問」は、単なる疑問解消の場ではありません。鋭い質問をすることで、企業への理解度の高さや入社意欲をアピールする最後のチャンスです。給与や福利厚生といった条件面だけでなく、入社後の活躍をイメージした質問を準備しましょう。- (良い例)「もし採用いただけた場合、配属されるチームはどのような課題を抱えていらっしゃいますか?」「〇〇様(面接官)がこの会社で働いていて、最もやりがいを感じるのはどのような時ですか?」

- (悪い例)「特にありません。」(意欲がないと見なされる)「調べれば分かること(例:御社の事業内容は何ですか?)」

面接は「自分を売り込むプレゼンテーションの場」です。徹底した準備が自信に繋がり、自信のある態度は面接官に好印象を与えます。

⑦ 転職活動の選択肢を広げる

58歳からの転職活動では、「正社員」という一つの選択肢に固執しすぎないことも、成功のための重要なマインドセットです。視野を広げ、多様な働き方やアプローチを検討することで、思わぬチャンスに出会える可能性が高まります。

選択肢を広げる具体的な方法は以下の通りです。

- 多様な雇用形態を検討する:

- 契約社員・嘱託社員: 正社員に比べて採用のハードルが低い場合があります。まずは契約社員として入社し、そこで実績を認められて正社員登用を目指すというキャリアパスも有効です。定年後の再雇用に近い形で、安定して働けるケースも多くあります。

- 派遣社員: 特定のスキルや経験を活かして、期間限定で働くスタイルです。様々な企業で働くことで、自分に合った職場環境を見つけるきっかけにもなります。大手企業のプロジェクトに参加できるチャンスもあります。

- 業務委託・顧問: 会社に雇用されるのではなく、特定の業務を請け負う形で独立したパートナーとして関わります。経理、人事、営業戦略、技術指導など、高度な専門性を持つ人に向いています。働く時間や場所の自由度が高いのが魅力です。

- 応募する企業の幅を広げる:

これまでのキャリアで関わってきた大手企業や有名企業だけでなく、優良な中小企業や、成長段階にあるベンチャー企業にも目を向けてみましょう。中小企業では、一人の社員が担う役割の範囲が広く、大企業では得られないような裁量権を持って仕事に取り組める可能性があります。また、豊富な経験を持つベテラン人材を、経営幹部候補として積極的に採用したいと考えている企業も少なくありません。 - 転職チャネルを複数活用する:

転職活動で利用できるチャネルは一つではありません。複数のサービスを並行して利用することで、情報の網羅性を高め、機会損失を防ぎます。- 転職エージェント: 非公開求人の紹介や、専門的なアドバイスが受けられます。ミドル・シニア層に強いエージェントを選ぶのがポイントです。

- 転職サイト: 自分のペースで膨大な求人情報から探せます。スカウト機能を活用し、企業からのアプローチを待つのも有効です。

- ハローワーク: 地域に密着した求人が多く、地元の優良企業に出会える可能性があります。

- リファラル(知人紹介): これまで築いてきた人脈を活かし、元同僚や取引先などから仕事を紹介してもらう方法です。信頼関係がベースにあるため、ミスマッチが起こりにくいのが特徴です。

思い込みを捨て、柔軟な視点を持つこと。それが、厳しい状況を打開し、満足のいくキャリアチェンジを実現するための鍵となります。

58歳からの転職におすすめの仕事5選

「これまでの経験とは違う分野にも挑戦してみたい」「未経験でも採用されやすい仕事はないだろうか」と考える方もいるでしょう。ここでは、58歳からでも挑戦しやすく、実際に多くの方が活躍しているおすすめの仕事を5つご紹介します。それぞれの仕事の特徴や、なぜおすすめなのかという理由もあわせて解説します。

| おすすめの仕事 | 主な特徴 | 58歳におすすめの理由 |

|---|---|---|

| ① 介護職 | 高い需要、コミュニケーション能力が重要 | 人生経験が活きる、同世代が多く活躍、資格取得支援も |

| ② 警備員 | 未経験者歓迎、多様な勤務形態 | 年齢層が高め、体力的な負担が少ない業務も選択可能 |

| ③ ドライバー | 運転スキルが活かせる、一人で働ける | 地理の知識が強みに、歩合制で高収入の可能性も |

| ④ 清掃・ビルメン | 未経験可、安定した需要 | 丁寧さや責任感が評価される、定年後の再雇用も多い |

| ⑤ 経験を活かせる専門職 | 即戦力として高待遇の可能性 | 培ったスキルを直接活かせる、中小企業で重宝される |

① 介護職

超高齢社会の日本では、介護サービスの需要は増え続けており、介護業界は恒常的な人手不足にあります。そのため、年齢や経験を問わず、意欲のある人材を積極的に採用している事業所が数多く存在します。

【おすすめの理由】

- 人生経験が活きる: 介護の仕事は、単なる身体的な介助だけではありません。利用者の方の気持ちに寄り添い、コミュニケーションを通じて心のケアを行うことも非常に重要な役割です。利用者の方々と年齢が近い58歳であれば、共感できる話題も多く、これまでの様々な人生経験そのものが、信頼関係を築く上での大きな武器となります。

- 同世代が多く活躍している: 介護現場では、50代、60代、さらには70代の職員も現役で活躍しています。同世代の仲間が多い職場は、精神的な安心感に繋がり、長く働きやすい環境といえるでしょう。

- 資格取得支援制度: 未経験から始める場合でも、「介護職員初任者研修」などの資格取得を事業所が支援してくれる制度が整っていることが多いです。働きながらスキルアップし、キャリアを築いていくことが可能です。

【注意点】

身体介助など、体力的に負担が大きい業務もあります。まずはデイサービスでの送迎やレクリエーション担当、訪問介護の生活援助(掃除や買い物)など、比較的体力的な負担が少ない仕事から始めてみるのも良いでしょう。

② 警備員

警備員の仕事も、ミドル・シニア層の採用に積極的な職種の一つです。商業施設やオフィスビルの安全を守る「施設警備」、工事現場やイベント会場で人や車両を誘導する「交通誘導警備」など、様々な種類があります。

【おすすめの理由】

- 未経験者歓迎の求人が豊富: 多くの警備会社では、入社後に法定研修(新任研修)が義務付けられているため、専門的な知識や経験がなくてもスタートできます。真面目さや責任感が何よりも重視される仕事です。

- 年齢層が高い: 警備業界で働く人の平均年齢は比較的高く、50代、60代で未経験からこの仕事を始める人は珍しくありません。年齢がハンデになりにくい代表的な職種といえます。

- 多様な勤務形態: 24時間体制の施設では夜勤もありますが、日勤のみの現場や、週2〜3日からの勤務が可能な現場も多く、自分の体力やライフスタイルに合わせて働き方を選びやすいのが特徴です。

【注意点】

交通誘導警備など、屋外での立ち仕事が中心となる業務は、天候に左右されやすく、夏場や冬場は体力的に厳しい側面もあります。まずは空調の効いた屋内での施設警備から探してみるのがおすすめです。

③ ドライバー(タクシー・運送)

運転が好き、あるいは得意という方には、ドライバーの仕事も有力な選択肢です。特にタクシードライバーや、小型トラックでのルート配送などは、50代未経験者の採用実績も豊富です。

【おすすめの理由】

- これまでの経験が活かせる: 長年車を運転してきた経験や、地域の地理に関する知識が直接仕事に役立ちます。特にタクシードライバーは、お客様との会話の中で人生経験が活きる場面も多くあります。

- 一人で黙々と働ける: 基本的には一人で車に乗って仕事をするため、煩わしい人間関係に悩まされることが少ないのが特徴です。自分のペースで仕事を進めたい方に向いています。

- 頑張りが収入に反映されやすい: タクシードライバーや一部の運送業では歩合給が導入されており、頑張り次第で高収入を得ることも可能です。多くのタクシー会社では、二種免許の取得費用を会社が負担してくれる養成制度があります。

【注意点】

長時間座りっぱなしになるため、腰痛などに注意が必要です。また、お客様を乗せるタクシードライバーには、安全運転の徹底はもちろん、高い接客スキルも求められます。

④ 清掃・ビルメンテナンス・マンション管理員

オフィスビルや商業施設、マンションなどの快適な環境を維持する仕事も、ミドル・シニア層が数多く活躍している分野です。丁寧さや誠実さが評価される仕事であり、体力的な負担が少ない業務も多いのが特徴です。

【おすすめの理由】

- 未経験から始めやすい: 特別なスキルがなくても始められる仕事が多く、自分のペースで黙々と作業を進められるため、未経験者でも精神的な負担が少ないでしょう。

- 安定した需要: 建物がある限り、清掃や管理の仕事がなくなることはありません。景気に左右されにくく、安定して長く働き続けたい方におすすめです。

- 定年後の再雇用も多い: 多くの会社で定年後の再雇用制度が整っており、65歳、70歳を過ぎても活躍している方が大勢います。マンション管理員などは、居住者とのコミュニケーション能力も求められ、人生経験豊かなシニア層にぴったりの仕事といえます。

【注意点】

早朝や深夜の勤務が多い場合もあります。また、仕事内容によっては、立ち仕事や体を動かす作業が中心となるため、自分の体力と相談して選ぶことが大切です。

⑤ 経験を活かせる専門職

もしあなたがこれまでのキャリアで、経理、人事、法務、営業、生産管理といった専門的なスキルを培ってきたのであれば、その経験を直接活かせる専門職への転職が最もおすすめです。特に、人材不足に悩む中小企業では、豊富な経験を持つベテラン人材は「喉から手が出るほど欲しい」存在です。

【おすすめの理由】

- 即戦力として高く評価される: 大企業で培った体系的な知識や業務ノウハウは、これから組織体制を強化していきたい中小企業にとって非常に価値があります。若手社員の育成や、業務プロセスの改善といった役割も期待され、高いモチベーションで働くことができます。

- 年収維持・アップの可能性: 専門性が高く、企業の課題解決に直結する能力があれば、前職と同等、あるいはそれ以上の待遇で迎え入れられる可能性も十分にあります。

- 顧問やアドバイザーという働き方: 正社員としてフルタイムで働くのではなく、週数回の出社やリモートワークで、特定の課題に対してアドバイスを行う「顧問」や「業務委託」という関わり方も選択肢になります。

【注意点】

大企業と中小企業では、仕事の進め方や文化、使える予算などが大きく異なります。これまでのやり方に固執せず、その会社の状況に合わせて柔軟に対応する姿勢が求められます。

58歳からの転職におすすめの業界

特定の職種だけでなく、業界という広い視点で転職先を探すことも有効です。ここでは、58歳からの転職において、比較的門戸が広く、活躍の場を見つけやすい業界を「人手不足の業界」と「知識や経験を活かせる業界」の2つの軸でご紹介します。

人手不足の業界

深刻な人手不足に悩む業界では、年齢に関わらず意欲のある人材を積極的に採用する傾向があります。未経験からでも挑戦しやすく、社会貢献性の高い仕事が多いのが特徴です。

介護・福祉業界

前述の「おすすめの仕事」でも触れましたが、介護・福祉業界は人手不足が最も深刻な業界の一つです。日本の急速な高齢化に伴い、介護サービスの需要は今後も拡大し続けることが確実視されています。そのため、求人数は非常に多く、未経験者でも受け入れ態勢が整っている事業所が多数存在します。

この業界が58歳におすすめなのは、単なる労働力としてだけでなく、人生の先輩としての役割が期待される点です。利用者の方々と年齢が近いことで、深い共感に基づいたコミュニケーションが可能となり、それが質の高いケアに繋がります。また、体力的に厳しい仕事ばかりではなく、相談員やケアマネージャーなど、経験を積むことでデスクワーク中心の専門職へキャリアアップする道も開かれています。社会に直接貢献しているという強いやりがいを感じられるのも、この業界の大きな魅力です。

運輸・物流業界

EC市場の拡大などを背景に、運輸・物流業界も慢性的な人手不足に直面しています。特にトラックドライバーや倉庫内作業員の需要は高く、多くの企業が採用に力を入れています。

この業界では、真面目にコツコツと仕事に取り組む姿勢が何よりも評価されます。トラックドライバーは長距離輸送だけでなく、特定のエリアを担当するルート配送など、体力的な負担が比較的少ない仕事もあります。倉庫内作業も、ピッキングや梱包、検品、フォークリフトの操作など多岐にわたり、自分の体力や適性に合わせて仕事を選べます。近年は、IT化による業務効率化も進んでおり、必ずしも体力勝負の仕事ばかりではなくなってきています。安定した物量を確保している企業が多く、景気の波に左右されにくい安定性も魅力の一つです。

建設業界

建設業界もまた、技術者の高齢化と若者の入職者減少により、深刻な人手不足に陥っています。2024年問題(働き方改革関連法による時間外労働の上限規制)への対応も急務となっており、人材確保は経営の最優先課題です。

この業界では、施工管理や設計といった専門的な技術・経験を持つベテランはもちろん、未経験からでも始められる作業員や、現場をサポートする事務職などの求人も多数あります。特に、これまでのキャリアで培ったマネジメントスキルは、現場監督の補佐や安全管理などの業務で大いに活かすことができます。ものづくりが好きな方や、地図に残る仕事にやりがいを感じる方にとっては、非常に魅力的な業界といえるでしょう。

知識や経験を活かせる業界

これまでのキャリアで培ったビジネススキルや人生経験を直接的な強みとして活かせる業界もあります。これらの業界では、年齢がハンデになるどころか、むしろ信頼性や説得力を高める武器となります。

不動産業界

不動産の売買や賃貸仲介は、高額な商品を取り扱うため、顧客との信頼関係が非常に重要になる仕事です。お客様の多くは、家を買う、売るといった人生の大きな決断を前にしています。そうしたお客様の不安に寄り添い、的確なアドバイスをする上で、58歳という年齢と豊富な人生経験は、大きな説得力と安心感に繋がります。

営業経験や接客経験がある方はもちろん、異業種でのマネジメント経験なども、顧客の資産形成やライフプランニングに関する提案を行う上で役立ちます。宅地建物取引士の資格を取得すれば、さらに活躍の場が広がり、好待遇も期待できます。成果主義の会社も多く、頑張り次第で高収入を目指せるのも魅力です。

IT業界

「IT業界は若い人の世界」というイメージがあるかもしれませんが、決してそんなことはありません。深刻なIT人材不足を背景に、経験豊富なベテランエンジニアや、プロジェクトを管理できるマネージャーの需要は非常に高い状況が続いています。長年の開発経験や、大規模プロジェクトを率いた経験を持つ人材は、引く手あまたです。

また、プログラミングなどの直接的な技術職でなくても、活躍の場はあります。例えば、IT製品の法人営業や、導入後の顧客をサポートするカスタマーサクセス、ITの知識を活かしたヘルプデスクやIT事務など、これまでのビジネス経験とITへの関心を組み合わせることで、新たなキャリアを築くことが可能です。常に新しい技術を学ぶ意欲さえあれば、年齢に関係なく長く活躍できる業界です。

58歳の転職でアピールできるスキル・有利な資格

転職活動において、採用担当者に「この人を採用したい」と思わせるためには、自分の強みを的確にアピールする必要があります。ここでは、58歳の転職で特に評価されやすいスキルと、取得しておくと有利になる資格について解説します。

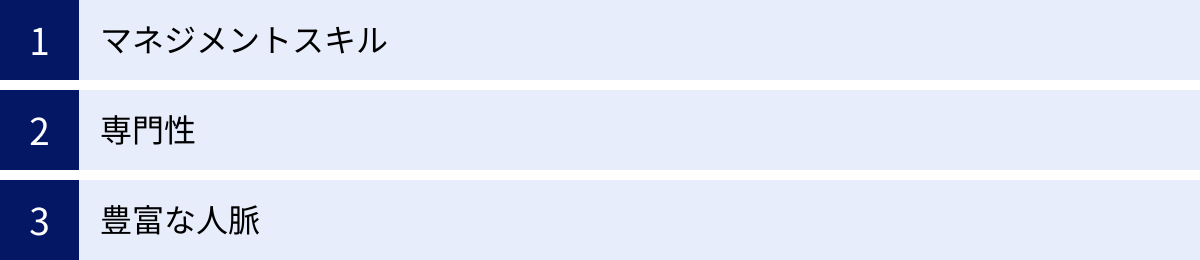

アピールできるスキル

長年の社会人経験で培ったスキルは、あなただけの貴重な財産です。中でも、以下の3つのスキルは多くの企業で高く評価されます。

マネジメントスキル

マネジメントスキルは、50代の転職において最も強力な武器の一つです。これは単に「部長だった」「課長だった」という役職経験を指すのではありません。その役職で具体的に何を行い、どのような成果を出したのかを語れることが重要です。

- 目標設定・進捗管理: チームや部門の目標を、個々のメンバーの役割に落とし込み、達成に向けて進捗を管理した経験。

- 部下育成・動機付け: メンバー一人ひとりの強みや課題を把握し、適切な指導やフィードバックを通じて成長を支援し、チーム全体の士気を高めた経験。

- 業務改善・組織改革: 非効率な業務プロセスを発見し、具体的な改善策を立案・実行して、生産性向上やコスト削減を実現した経験。

- 予算・リソース管理: 限られた予算や人員を効果的に配分し、プロジェクトや事業を成功に導いた経験。

これらの経験を、具体的な数値やエピソードを交えてアピールすることで、「組織を動かし、成果を出せる人材」として高く評価されます。

専門性

特定の分野で長年キャリアを積んできたのであれば、その深い専門知識や熟練した技術は、他者にはない大きな強みとなります。若手には到底真似のできない「あなたならではの価値」を明確に提示しましょう。

例えば、経理であれば「国際税務に関する知識と、海外子会社の決算をまとめた経験」、技術者であれば「〇〇という特殊な加工技術に関する深い知見と、不良品率を5%から0.5%に改善した実績」といったように、具体性が重要です。ニッチな分野であっても、その専門性を求めている企業は必ず存在します。自分の専門性が、応募先企業のどのような課題解決に貢献できるのかを、明確に結びつけてアピールすることがポイントです。

豊富な人脈

長年の社会人生活で築き上げた社内外の豊富な人脈も、企業にとっては大きな魅力となり得ます。特に、営業職や購買職、事業開発といった職種では、人脈が新たなビジネスチャンスに直結することが少なくありません。

ただし、単に「知り合いが多い」というだけではアピールになりません。「前職で築いた〇〇業界のキーパーソンとの繋がりを活かして、貴社の新規販路開拓に貢献できます」「△△社の購買部長とは長年の信頼関係があり、貴社製品の導入をスムーズに進めるための交渉が可能です」といったように、その人脈が企業の利益にどう繋がるのかを具体的に示すことが重要です。企業は、あなたの個人的な繋がりがもたらすビジネス上のメリットに期待しているのです。

転職に有利になる資格

資格は、客観的にスキルを証明するための有効なツールです。特に、汎用性が高く、多くの企業で求められる資格を保有していると、転職活動を有利に進めることができます。

宅地建物取引士

不動産業界への転職を考えているなら、必須ともいえる国家資格です。不動産取引の専門家であることを証明し、顧客からの信頼を得やすくなります。また、不動産会社は従業員5人につき1人以上の宅建士を設置する義務があるため、資格保有者は非常に重宝され、資格手当が支給されることも多いです。不動産業界以外でも、金融機関の担保評価業務や、一般企業の資産管理部門などで知識を活かせます。

ファイナンシャルプランナー

個人のライフプランニングに基づいて、資金計画や資産運用のアドバイスを行う専門家資格です。金融業界(銀行、証券、保険)や不動産業界で高く評価されるのはもちろん、一般企業の顧客対応や営業職においても、顧客の潜在的なニーズを引き出すための強力な武器となります。人生経験が豊富な50代が持つことで、より説得力のあるアドバイスが可能になります。

日商簿記検定

企業の経理・財務状況を把握するための基本的なスキルを証明する資格です。特に2級以上を保有していると、経理・財務職への転職で非常に有利になります。企業の規模や業種を問わず、すべての会社に経理部門は存在するため、汎用性が非常に高いのが特徴です。経営状況を数字で理解できる能力は、管理職を目指す上でも役立ちます。

TOEIC

グローバル化が進む現代において、英語力は多くの企業で求められるスキルです。TOEICは、ビジネスシーンにおける英語コミュニケーション能力を客観的なスコアで証明できるため、外資系企業や海外と取引のある日本企業への転職を目指す際には、強力なアピール材料となります。一般的に、履歴書に書けるスコアの目安は600点以上、アピールポイントとなるのは700点以上と言われています。

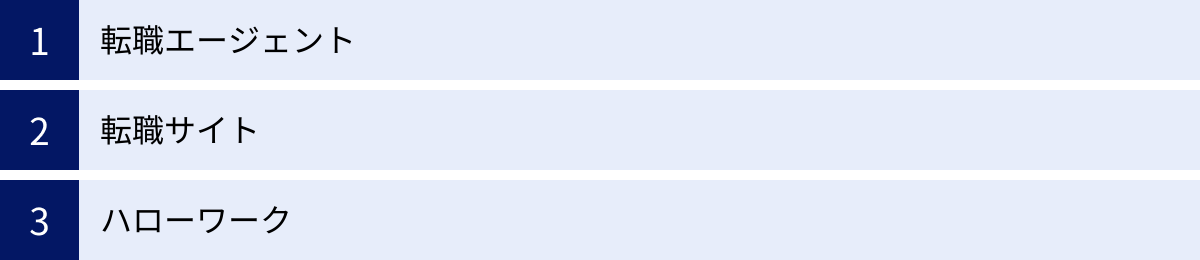

58歳の転職活動で活用したいサービス

自力だけで転職活動を進めるのは、情報収集やスケジュール管理の面で限界があります。専門的なサービスをうまく活用することで、活動を効率化し、成功の可能性を高めることができます。ここでは、58歳の転職で特に活用したい3種類のサービスをご紹介します。

転職エージェント

転職エージェントは、求職者と企業をマッチングする民間の人材紹介サービスです。登録すると、キャリアアドバイザーと呼ばれる担当者がつき、転職活動を無料でトータルサポートしてくれます。

【メリット】

- 非公開求人の紹介: Webサイトなどには公開されていない「非公開求人」を紹介してもらえることがあります。これらには、企業の重要なポジションや、好条件の求人が含まれていることが多いです。

- 専門的なアドバイス: キャリアの棚卸しから、応募書類の添削、面接対策まで、プロの視点から具体的なアドバイスを受けられます。特に、50代の転職市場に精通したアドバイザーであれば、効果的なアピール方法などを教えてくれます。

- 企業との条件交渉: 給与や役職、入社日といった、自分では言いにくい条件の交渉を代行してくれます。

58歳の転職では、ミドル・シニア層の支援実績が豊富なエージェントや、特定の業界・職種に特化したエージェントを選ぶのがポイントです。複数のエージェントに登録し、自分と相性の良いアドバイザーを見つけることをおすすめします。

リクルートエージェント

業界最大手の一つで、保有する求人数は全年代・全職種にわたり圧倒的です。多くの求人の中から、自分の経験にマッチするものを探したい場合に最適です。各業界に精通したアドバイザーが在籍しており、専門的なサポートが期待できます。(参照:リクルートエージェント公式サイト)

doda

パーソルキャリアが運営する大手転職サービス。転職サイトとエージェントサービスの両方の機能を併せ持っており、自分で求人を探しながら、エージェントからの紹介も受けることができます。幅広い求人をカバーしており、利用者満足度も高いサービスです。(参照:doda公式サイト)

type転職エージェント

IT・Web業界や、営業職、ものづくり系のエンジニア職などに強みを持つ転職エージェントです。特に首都圏の求人が豊富で、専門性を活かしたキャリアチェンジを目指す方に向いています。丁寧なカウンセリングに定評があります。(参照:type転職エージェント公式サイト)

転職サイト

転職サイトは、Web上に公開されている多数の求人情報を、自分で検索して応募できるサービスです。自分のペースで活動を進めたい方に向いています。

【メリット】

- 膨大な情報量: 数多くの求人が掲載されており、様々な業界・職種の情報を幅広く収集できます。

- スカウト機能: 自分の職務経歴を登録しておくと、それを見た企業や転職エージェントから直接オファーが届く「スカウト機能」があります。思わぬ企業から声がかかる可能性があり、自分の市場価値を測る上でも役立ちます。

58歳の転職では、大手総合サイトと並行して、ミドル・シニア層に特化した専門サイトを活用するのが効果的です。

リクナビNEXT

リクルートが運営する日本最大級の転職サイト。求人数の多さに加え、自己分析ツール「グッドポイント診断」など、転職活動に役立つ機能が充実しています。レジュメを登録しておけば、多くの企業からのスカウトが期待できます。(参照:リクナビNEXT公式サイト)

FROM40

その名の通り、40代・50代のミドル・シニア層をメインターゲットとした転職サイトです。掲載されている求人は、ベテラン人材を求めているものが中心なので、年齢で弾かれる心配が少なく、効率的に求人を探すことができます。(参照:FROM40公式サイト)

ハローワーク

ハローワーク(公共職業安定所)は、国が運営する公的な就職支援機関です。全国各地に設置されており、誰でも無料で利用できます。

【メリット】

- 地域密着型の求人: 地元の中小企業の求人が豊富に集まっています。転居を伴わない転職を希望する場合に有力な選択肢となります。

- 相談窓口の利用: 職員に直接、職業相談や紹介をしてもらえる安心感があります。中高年向けの専門窓口(生涯現役支援窓口など)を設置している場合もあり、きめ細やかなサポートを受けられます。

- 職業訓練: 転職に必要なスキルを身につけるための「職業訓練(ハロートレーニング)」の申し込みも可能です。

転職エージェントや転職サイトと併用することで、より多角的な情報収集が可能になります。お住まいの地域のハローワークに一度足を運んでみることをおすすめします。

まとめ

58歳からの転職は、若い世代の転職とは異なる難しさがあることは事実です。求人の数が限られたり、年収が下がる可能性があったりと、乗り越えるべき壁は決して低くありません。

しかし、本記事で解説してきたように、厳しい現実を正しく認識し、適切な戦略と準備をもって臨めば、成功の道は必ず開けます。

重要なポイントを改めて振り返りましょう。

- 現状認識: 50代の転職者は増加傾向にありますが、「年齢の壁」は依然として存在します。この現実を直視することからすべてが始まります。

- 自己分析の徹底: 成功の鍵は「キャリアの棚卸し」にあります。これまでの経験を具体的なスキルや実績に落とし込み、自分の市場価値を客観的に把握しましょう。そして、転職先に求める条件に優先順位をつけ、「転職の軸」を明確にすることが重要です。

- 企業目線の理解: 企業が58歳の人材に求めるのは「即戦力」となる高い専門性やマネジメント能力です。同時に、「柔軟性」や「学ぶ意欲」といった懸念を払拭するアピールも欠かせません。

- 選択肢の多様化: 正社員だけでなく、契約社員や業務委託といった多様な働き方を視野に入れ、転職エージェントやハローワークなど、複数のチャネルを駆使して活動の幅を広げましょう。

58歳という年齢は、キャリアの終わりではありません。むしろ、これまでの人生で培ってきた知識、スキル、そして人間力という、何物にも代えがたい資産を最大限に活かせる新たなスタートラインです。

漠然とした不安を具体的な行動に変え、自信を持って次の一歩を踏み出してみてください。この記事が、あなたの輝かしいセカンドキャリアの実現に向けた一助となれば幸いです。