48歳という年齢は、キャリアにおいて大きな節目です。これまでの豊富な経験を武器にさらなる飛躍を目指す方もいれば、会社の将来性や自身の働き方を見つめ直し、新たな挑戦を考える方もいるでしょう。しかし、48歳の転職活動は決して平坦な道ではありません。「厳しい」という声を耳にすることも多く、不安を感じている方も少なくないはずです。

確かに、若手のようなポテンシャル採用は期待しにくく、企業が求めるスキルレベルも高くなるため、転職市場の現実はシビアな側面も持ち合わせています。ですが、悲観する必要は全くありません。48歳だからこそ持つ経験やスキルを正しく理解し、戦略的に活動すれば、理想のキャリアを実現することは十分に可能です。

この記事では、48歳の転職を取り巻くリアルな市場環境から、企業に評価されるスキル、成功者の特徴、そして具体的な戦略までを網羅的に解説します。厳しい現実から目をそらさず、それを乗り越えるための具体的な方法を学び、あなたの転職活動を成功へと導きましょう。

目次

48歳の転職市場のリアル|厳しいと言われる理由

48歳の転職活動を始める前に、まずは現在の市場環境を正しく理解することが不可欠です。漠然とした不安ではなく、客観的なデータと事実に裏打ちされた「厳しさの正体」を知ることで、効果的な対策を立てられます。ここでは、なぜ48歳の転職が厳しいと言われるのか、その理由をデータと共に詳しく解説します。

45歳以上の転職者数は増加傾向にある

まず押さえておきたいのは、中高年層の転職がもはや珍しいことではないという事実です。総務省統計局が公表している「労働力調査」によると、転職等希望者数は年々増加傾向にあり、特に45歳~54歳の層も例外ではありません。

人生100年時代と言われるようになり、定年後も働き続けることが一般的になりました。終身雇用制度が実質的に崩壊し、一つの会社に勤め上げることがキャリアのゴールではなくなったことも、この傾向を後押ししています。より良い労働条件、やりがい、あるいはワークライフバランスの改善を求めて、キャリアの後半で新たな職場を探す人々が増えているのです。

この事実は、48歳の転職希望者にとって「自分だけではない」という安心感を与えてくれるかもしれません。しかし同時に、ライバルもまた増えていることを意味します。同じように豊富な経験を持つ同世代の求職者と、限られた求人枠を争うことになるため、転職市場での競争は激化していると言えるでしょう。

有効求人倍率は他の年代より低い

転職市場の状況を示す重要な指標に「有効求人倍率」があります。これは、ハローワークに登録されている求職者1人あたりに、何件の有効求人があるかを示す数値です。倍率が1を上回れば求職者数より求人の方が多く、1を下回れば求人が少ない「買い手市場(企業側が有利)」であることを意味します。

厚生労働省が発表する「一般職業紹介状況」を見ると、全体の有効求人倍率はコロナ禍を経て回復傾向にありますが、これを年齢階級別に見ると様相が異なります。パートタイムを含む常用雇用の有効求人倍率では、45歳以上の年代は他の年代と比較して低い水準で推移しているのが現実です。

例えば、25~34歳といった若手・中堅層の倍率が1.5倍を超えるような状況でも、45~54歳の倍率は1.0倍前後か、それ以下になることも少なくありません。これは、求職者の数に対して、企業が40代後半の層を積極的に採用しようとする求人の数が、相対的に少ないことを示しています。このデータが、48歳の転職の厳しさを客観的に物語っているのです。

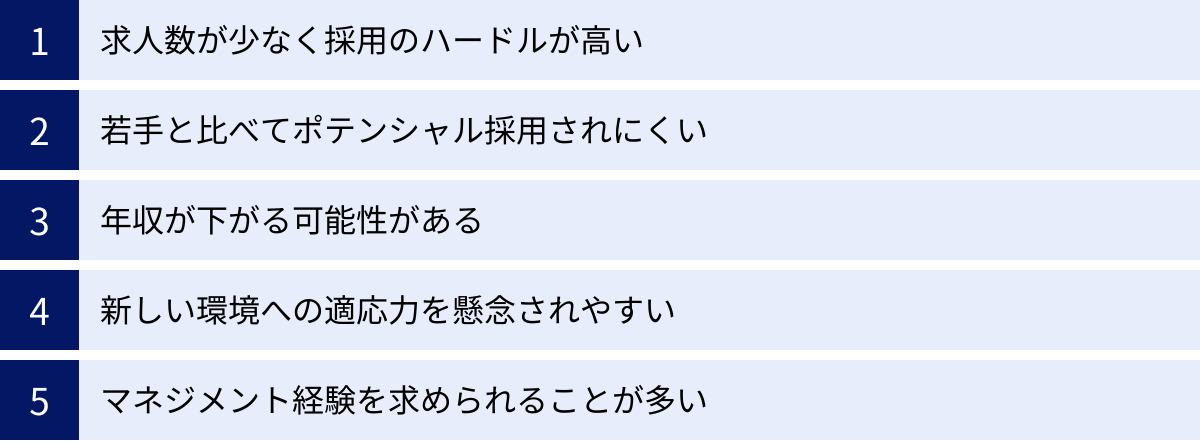

理由①:求人数が少なく採用のハードルが高い

なぜ40代後半向けの求人は少ないのでしょうか。最大の理由は、企業が求める役割が限定されるためです。多くの企業は、組織の新陳代謝や長期的な人材育成の観点から、若手や30代の中堅層をポテンシャル枠で採用したいと考えています。

一方で、48歳の人材に求めるのは、入社後すぐに活躍してくれる「即戦力」としての役割です。特に、特定の分野で高い専門性を持っているか、あるいは組織を率いるマネジメント能力を持っている人材がターゲットとなります。そのため、誰でも応募できるような汎用的な求人は少なくなり、「課長クラス募集」「〇〇領域の専門家募集」といったように、募集要件が具体化・高度化する傾向があります。

結果として、応募できる求人の絶対数が減少し、一つひとつの求人に対する応募のハードルが高くなります。これが、48歳の転職が「狭き門」と言われる大きな理由です。

理由②:若手と比べてポテンシャル採用されにくい

「ポテンシャル採用」とは、現時点でのスキルや経験よりも、将来的な成長性や伸びしろを期待して採用するスタイルです。企業は、若手社員をポテンシャル採用することで、自社の文化に染めやすく、長期的な視点で投資・育成できるというメリットを享受します。

翻って48歳の場合、定年までの残り期間を考えると、企業側が長期的な育成コストを投下するのは合理的ではありません。むしろ、これまでに培ってきた経験やスキルを、入社後すぐに会社に還元してくれることを期待します。

もちろん、48歳からでも新しいことを学び、成長することは可能です。しかし、採用の現場では、どうしても若手と比較され、将来性の観点では不利にならざるを得ないのが実情です。そのため、「未経験の分野に挑戦したい」といった希望は、若手と比べて格段に叶えにくくなります。

理由③:年収が下がる可能性がある

48歳ともなれば、現職である程度の給与水準に達している方が多いでしょう。しかし、転職によって必ずしも年収が維持・向上するとは限りません。厚生労働省の「雇用動向調査」によれば、転職入職者の賃金変動状況を見ると、転職によって賃金が「減少した」と回答する人の割合は、「増加した」と回答する人の割合よりも多い傾向が続いています。

特に、以下のようなケースでは年収が下がる可能性が高まります。

- 異業種・異職種への転職: 未経験分野への挑戦は、実績がないため低い給与からのスタートになることが多いです。

- 大企業から中小企業への転職: 一般的に、企業の規模が小さくなると平均年収も下がる傾向にあります。

- 年功序列型の賃金体系の会社からの転職: これまで年齢と共に上がってきた給与が、成果主義の会社に移ることでリセットされる可能性があります。

もちろん、高い専門性やマネジメント経験が評価され、大幅な年収アップを勝ち取るケースも存在します。しかし、「転職=年収アップ」という安易な期待は禁物です。現在の年収を維持したいのか、あるいは多少下がってもやりがいを優先するのか、自身の価値観を明確にしておく必要があります。

理由④:新しい環境への適応力を懸念されやすい

採用担当者が40代後半の候補者に対して抱く、隠れた懸念の一つが「適応力」です。長年のキャリアで確立された仕事のやり方や価値観が、新しい職場の文化やルールにスムーズに馴染めるのか、という点です。

具体的には、以下のような不安を持たれがちです。

- プライドが高く、過去の成功体験に固執しないか?

- 年下の上司や同僚の指示を素直に受け入れられるか?

- 新しいツールやシステムの習得に意欲的か?

- 自社のカルチャーにフィットし、人間関係を円滑に築けるか?

これらの懸念は、面接での受け答えや態度から敏感に察知されます。どれだけ高いスキルを持っていても、「扱いにくい人材かもしれない」という印象を与えてしまうと、採用は見送られてしまいます。経験豊富であることと、謙虚に学ぶ姿勢を両立できるかが、厳しく問われるポイントです。

理由⑤:マネジメント経験を求められることが多い

48歳という年齢の求人では、単なるプレイヤーとしての能力だけでなく、チームや組織を率いるマネジメント経験が求められるケースが非常に多くなります。企業は、豊富なビジネス経験を持つ人材に、若手や中堅社員を指導・育成し、チーム全体のパフォーマンスを向上させる役割を期待するのです。

これまでに課長や部長といった役職経験があれば、それは大きなアピールポイントになります。しかし、役職経験がない場合でも、プロジェクトリーダーとしてチームをまとめた経験や、後輩の指導・育成に携わった経験などを具体的に語れなければ、評価されにくいのが現実です。

マネジメント経験がない場合は、「スペシャリスト」としての道を突き詰める必要があります。特定の専門分野で誰にも負けない実績や知識があることを証明できなければ、マネジメント層を求める企業からの需要とはマッチせず、転職活動は難航するでしょう。

これらの厳しい現実を直視し、その上で自分には何が足りず、何を武器にできるのかを冷静に分析することが、48歳の転職を成功させるための第一歩となります。

48歳の転職で企業から求められるスキル・経験

48歳の転職市場が厳しいものであることを理解した上で、次に考えるべきは「では、企業は48歳の人材に一体何を求めているのか?」という点です。ポテンシャル採用が期待できない分、採用の決め手となるのは明確な「スキル」と「経験」です。ここでは、企業が48歳の候補者に特に期待する4つの要素を深掘りしていきます。

即戦力となる高い専門性

40代後半の採用において、企業が最も重視するのが「即戦力となる高い専門性」です。これは、入社後に研修やOJTを必要とせず、すぐに現場で価値を発揮できる能力を指します。漠然とした「頑張ります」という意欲ではなく、具体的なスキルセットと、それを裏付ける実績が求められます。

ここでいう「専門性」とは、単に「〇〇の業務を20年やってきました」ということではありません。以下の要素を具体的に言語化できる必要があります。

- 深い業務知識: 担当してきた領域における、業界構造、法規制、最新トレンド、業務プロセスなどを体系的に理解していること。

- 課題発見・解決能力: 現状を分析し、どこに問題があるかを発見し、具体的な解決策を立案・実行できる能力。

- 再現性のある成功体験: 「たまたまうまくいった」のではなく、「なぜ成功したのか」を論理的に説明でき、その手法を新しい環境でも応用できること。

- 定量的な実績: 「売上を前年比120%に向上させた」「コストを年間500万円削減した」「リード獲得数を半年で倍増させた」など、具体的な数字で語れる成果。

例えば、経理職であれば「連結決算を主担当として5年間経験し、IFRS(国際財務報告基準)導入プロジェクトを成功させた」という経験は高い専門性です。マーケティング職であれば「MAツール(Salesforce Marketing Cloudなど)を駆使し、顧客エンゲージメントを高めるシナリオを設計・運用し、メルマガ開封率を5%改善した」といった実績が評価されます。

自分のキャリアを振り返り、こうした専門性を棚卸しし、職務経歴書や面接で説得力をもって語れるように準備することが不可欠です。

部下やチームをまとめるマネジメント能力

プレイヤーとしての専門性に加え、48歳に期待されるもう一つの大きな役割が「マネジメント能力」です。多くの企業は、豊富な経験を持つ人材が、その知見を組織に還元し、チーム全体の力を底上げしてくれることを望んでいます。

マネジメント能力は、単に「人を管理する」だけではありません。以下のような多様なスキルが含まれます。

| マネジメント能力の構成要素 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 目標設定・計画立案 | チームや部門のビジョンを明確にし、達成可能な目標と具体的な実行計画を設定する能力。 |

| 業務遂行・進捗管理 | 計画通りに業務が進んでいるかを確認し、問題が発生した際には迅速に対応・軌道修正する能力。 |

| 人材育成・指導 | 部下一人ひとりの強みや弱みを把握し、適切なフィードバックや指導を通じて成長を促す能力。 |

| モチベーション管理 | チームの士気を高め、メンバーが主体的に業務に取り組めるような環境を作る能力。 |

| 部門間調整 | 他部署との連携を円滑にし、組織全体の目標達成に向けて協力体制を築くネゴシエーション能力。 |

課長や部長といった明確な役職に就いた経験があれば、その実績をアピールするのは比較的容易です。しかし、役職経験がないからといって諦める必要はありません。「プレイングマネージャー」として後輩の指導を担当した経験や、複数の部署を巻き込むプロジェクトでリーダーシップを発揮した経験なども、立派なマネジメント経験としてアピールできます。重要なのは、どのような状況で、どのような役割を果たし、チームとしてどのような成果を出したのかを具体的に語ることです。

新しい環境や価値観を受け入れる柔軟性

高い専門性やマネジメント能力を持っていても、それが独りよがりなものであっては意味がありません。採用担当者がスキルと同じくらい重視するのが、「新しい環境や価値観を受け入れる柔軟性」です。特に年下の上司や、自分とは異なるバックグラウンドを持つ同僚と働く可能性が高い中途採用では、この柔軟性が組織へのフィットを左右します。

柔軟性とは、具体的に以下のような姿勢を指します。

- アンラーニング(学習棄却)の姿勢: 過去の成功体験や「自分のやり方」に固執せず、一度それを手放してでも、新しい組織のやり方やルールを学ぶ意欲があること。「前の会社ではこうだった」という発言は、最も嫌われるNGワードの一つです。

- 傾聴力: 年齢や役職に関係なく、他者の意見に真摯に耳を傾け、尊重する姿勢。自分の意見を主張する前に、まずは相手の考えを理解しようと努めることが重要です。

- 変化への適応力: 新しいITツールの導入や、組織変更、事業方針の転換など、環境の変化に対して前向きに対応し、自らをアップデートし続けようとする力。

面接では、「もし年下の上司から、あなたのやり方を否定されたらどうしますか?」といった質問をされることもあります。こうした質問に対し、感情的にならず、「まずはその指摘の意図を理解するために、背景を詳しく伺います。その上で、より良い方法であると納得できれば、素直にやり方を変えます」といったように、冷静かつ建設的な回答ができるかが試されます。

周囲と円滑な関係を築く人柄や謙虚さ

最後に、スキルや経験といったテクニカルな側面だけでなく、「人柄」や「謙虚さ」といったヒューマンスキルも、48歳の転職では極めて重要になります。企業は一人の「労働力」を雇うのではなく、組織の一員となる「仲間」を探しています。特にミドル・シニア層の採用では、その人が組織の文化に与える影響が大きいため、人柄が慎重に見極められます。

採用担当者は、以下のような点を懸念しています。

- 威圧的・高圧的な態度を取らないか?

- 無意識に若手を見下したり、説教じみた言動をしたりしないか?

- 自分の非を認め、素直に謝ることができるか?

- 周囲への感謝の気持ちを忘れずに伝えられるか?

これらの要素は、面接での短い時間で見抜くのは難しいですが、言葉の端々や表情、態度に滲み出るものです。「教えてやる」というスタンスではなく、「教えてください」「学ばせていただきます」という謙虚な姿勢を示すことが、相手に安心感を与えます。

「豊富な経験を持つ、腰の低いベテラン」という印象を与えることができれば、採用の可能性は格段に高まります。スキルや実績のアピールと、謙虚な姿勢のバランスを意識することが、48歳の転職を成功に導く鍵となるのです。

48歳で転職を成功させる人の特徴

厳しい市場環境の中でも、48歳で理想のキャリアチェンジを成功させている人は数多く存在します。彼ら・彼女らに共通しているのは、単に運が良かったからではありません。成功には、明確な理由と共通する特徴があります。ここでは、48歳の転職を成功させる人々の特徴を分析し、あなたが目指すべき姿を具体的に示します。

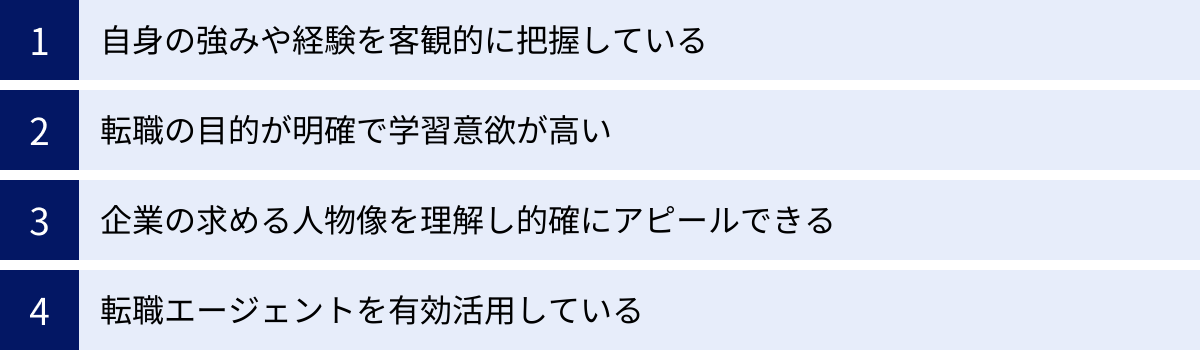

自身の強みや経験を客観的に把握している

転職を成功させる48歳の最大の特徴は、「自身の市場価値を客観的に、かつ正確に把握している」ことです。長年のキャリアで培った経験を、単なる「思い出」や「主観的な頑張り」で終わらせず、「スキル」や「実績」という誰にでも伝わる形に変換できています。

彼らは、自己分析、特にキャリアの棚卸しを徹底的に行っています。

- 事実ベースでの整理: 「いつ、どこで、誰と、何を、なぜ、どのように行い、結果どうなったか」を具体的に書き出します。

- 定量化の徹底: 「頑張った」「貢献した」といった曖昧な表現を避け、「売上を〇〇円向上させた」「業務時間を〇%削減した」など、具体的な数字を用いて実績を語ります。数字で示せない場合でも、「新しい業務フローを構築し、部署内の情報共有を円滑にした結果、手戻りが減り、プロジェクトの納期遵守率が向上した」のように、具体的な変化を説明します。

- ポータブルスキルの抽出: 経理、営業といった専門スキル(テクニカルスキル)だけでなく、業種や職種が変わっても通用する「ポータブルスキル」を認識しています。例えば、「複数の部署の利害を調整し、プロジェクトを完遂させた経験」から「高度な交渉・調整能力」を、「複雑なデータを分析し、経営層に分かりやすく報告した経験」から「論理的思考力とプレゼンテーション能力」を、といった形で自身の強みを抽出します。

このように自分を客観視できているため、応募書類の説得力が増し、面接でも自信を持って「自分は御社にこう貢献できます」と的確にアピールできるのです。

転職の目的が明確で学習意欲が高い

成功する人は、「なぜ転職したいのか」という目的が非常に明確です。漠然と「今の会社が嫌だから」というネガティブな動機だけでなく、「〇〇というスキルを活かして、成長市場であるDX分野で挑戦したい」「マネジメント経験を積み、将来的には事業責任者を目指したい」「ワークライフバランスを改善し、家族との時間を大切にしながら専門性を高めたい」といった、ポジティブで具体的な未来像を描いています。

この「転職の軸」がしっかりしているため、活動中に困難に直面してもブレることがありません。目先の条件の良い求人に飛びつくのではなく、自分の目的に合致しているかを冷静に判断できます。また、面接官に対しても一貫性のある志望動機を語れるため、熱意と本気度が伝わります。

さらに、彼らは現状に満足せず、常に学び続ける意欲が高いという共通点も持っています。変化の速い現代において、20年前に得た知識やスキルがそのまま通用するとは限りません。成功者はそのことをよく理解しており、新しい技術トレンドを学んだり、関連資格を取得したり、セミナーに参加したりと、自らの市場価値を高めるための自己投資を怠りません。この学習意欲こそが、企業に「この人は入社後も成長し続けてくれるだろう」という期待感を抱かせるのです。

企業の求める人物像を理解し的確にアピールできる

自分の強みを理解しているだけでは不十分です。転職を成功させる人は、「応募先企業が何を求めているか」を深く理解し、自分の強みと結びつけてアピールする能力に長けています。いわば、自分という商品を、顧客(企業)のニーズに合わせて的確にプレゼンテーションできるのです。

そのために、彼らは徹底した企業研究を行います。

- 求人票の深読み: 「必須スキル」「歓迎スキル」「求める人物像」といった欄を注意深く読み込み、その言葉の裏にある企業の課題や期待を推測します。

- 多角的な情報収集: 公式サイトの事業内容やプレスリリースだけでなく、中期経営計画やIR情報(株主向け情報)まで読み込み、会社が今後どの方向に進もうとしているのかを把握します。社員インタビューやSNSなどから、社風や働き方のリアルな情報を集めることも怠りません。

- アピールのカスタマイズ: 収集した情報をもとに、「貴社の〇〇という中期経営計画を拝見し、その実現には私の持つ△△という経験が必ずお役に立てると確信しました」といったように、応募企業ごとに職務経歴書や志望動機をカスタマイズします。

このような準備をしているため、面接では企業の課題に対する自分なりの見解や貢献策を具体的に述べることができ、「この人はうちの会社をよく理解してくれている」「一緒に働きたい」という強い印象を与えることができるのです。

転職エージェントを有効活用している

48歳の転職は情報戦の側面も持ち合わせています。成功者は、独力で戦うのではなく、転職のプロである転職エージェントを賢く、主体的に活用しています。彼らはエージェントを単なる「求人紹介屋」としてではなく、「戦略的パートナー」として捉えています。

エージェントを有効活用する人は、以下のような行動を取ります。

- 複数のエージェントに登録: 総合型、ハイクラス特化型、業界特化型など、特徴の異なる複数のエージェントに登録し、情報の幅と量を確保します。これにより、一人のアドバイザーの意見に偏ることなく、多角的な視点からアドバイスを得られます。

- 受け身にならず、積極的に情報提供・相談する: 自分のキャリアプランや希望を詳細に伝え、受け身で求人を待つだけでなく、「〇〇のような企業に興味があるのですが、求人はありませんか?」「この職務経歴書について、もっとアピールできる点はありませんか?」と積極的に働きかけます。

- 非公開求人や内部情報を引き出す: エージェントが持つ非公開求人や、企業の社風、面接の傾向といった内部情報を最大限に引き出し、選考対策に活かします。

- 相性の良いアドバイザーを見極める: 自分のキャリアを真剣に考え、的確なアドバイスをくれる信頼できるアドバイザーを見極め、長期的な関係を築きます。

プロの客観的な視点を取り入れることで、自分だけでは気づけなかった強みを発見したり、非効率な活動を避けたりすることができます。成功者は孤独に戦わず、利用できるリソースはすべて活用するという、したたかさと賢さを持っているのです。

48歳の転職を成功に導く7つの戦略

48歳の転職を成功させるためには、思いつきや勢いだけで行動するのではなく、綿密な計画に基づいた戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、厳しい市場を勝ち抜くための具体的な7つの戦略を、ステップ・バイ・ステップで解説します。これらを着実に実行することが、理想のキャリアへの扉を開く鍵となります。

① これまでの経験・スキルを棚卸しする

転職活動のすべての土台となるのが、徹底した自己分析、すなわち「経験・スキルの棚卸し」です。これは、あなたが企業に対して何を売り込めるのか、という商品カタログを作成する作業です。この作業が曖昧だと、その後のすべてのステップが的を射ないものになってしまいます。

具体的な方法として、時系列でキャリアを振り返るのがおすすめです。新卒で入社した会社から現在まで、所属した部署や担当したプロジェクトごとに、以下の項目を書き出してみましょう。

| 棚卸し項目 | 記入する内容の例 |

|---|---|

| 期間 | 2015年4月~2020年3月 |

| 会社・部署・役職 | 株式会社〇〇 営業部 課長代理 |

| 業務内容 | 大手製造業向けに自社システムの新規・既存営業を担当。 |

| 役割・立場 | 5名のチームのリーダーとして、目標管理とメンバーの育成を担当。 |

| 実績・成果(定量的に) | ・担当エリアの売上を3年連続で目標比120%達成。 ・新規顧客を20社開拓し、売上ベースで5,000万円の純増に貢献。 ・チームメンバーの目標達成率を平均85%から95%に引き上げた。 |

| 得られたスキル・知識 | ・法人向け高額商材のソリューション営業スキル ・予材管理手法を用いた営業マネジメントスキル ・CRM/SFA(Salesforce)の活用スキル ・製造業の業務プロセスに関する知識 |

この作業のポイントは、「事実」と「成果」を可能な限り「数字」で示すことです。「頑張った」ではなく「何を、どれだけ達成したのか」を客観的に記述することで、あなたの市場価値が明確になります。この棚卸しを通じて、自分の「強み(得意なこと)」と「弱み(不得意なこと、経験が浅いこと)」を正確に把握しましょう。

② なぜ転職するのか目的を明確にする

次に、「Why(なぜ転職するのか)」という転職の軸を確立します。目的が曖昧なまま活動を始めると、目先の条件に惑わされたり、面接で説得力のある志望動機を語れなかったりして、失敗の原因となります。

「現職への不満」からスタートしても構いませんが、それをポジティブな「目的」に変換することが重要です。

- 不満(As Is): 「給料が上がらない」「正当に評価されない」

- 目的(To Be): →「成果が正当に報酬に反映される成果主義の環境で、自分の専門性を試したい」

- 不満(As Is): 「会社の将来性が不安」「事業が縮小している」

- 目的(To Be): →「成長市場である〇〇業界に身を置き、これまでの経験を活かして事業拡大に貢献したい」

- 不満(As Is): 「残業が多く、プライベートの時間がない」

- 目的(To Be): →「ワークライフバランスを重視し、効率的な働き方を推奨する企業で、長期的にキャリアを築きたい」

この目的が、あなたの転職活動における羅針盤となります。応募する企業を選ぶ基準、面接で語るキャリアプラン、すべてがこの目的と一貫している必要があります。家族がいる場合は、この段階でしっかりと話し合い、理解を得ておくことも非常に重要です。

③ 転職先に求める条件に優先順位をつける

完璧な条件をすべて満たす求人は、残念ながら存在しません。そこで重要になるのが、転職先に求める条件をリストアップし、それに優先順位をつけることです。これにより、応募する企業を効率的に絞り込み、内定が出た際に「本当にこの会社で良いのか」と迷うことを防げます。

条件を以下の3つに分類してみましょう。

- MUST(絶対条件): これが満たされなければ入社しない、という最低ライン。

- 例:年収600万円以上、勤務地が首都圏、転勤なし

- WANT(希望条件): できれば満たしたいが、他の条件が良ければ妥協できるもの。

- 例:リモートワーク週2日以上、役職付きでの採用、年間休日125日以上

- NICE TO HAVE(あれば尚可): あったら嬉しいが、選考には大きく影響しないもの。

- 例:退職金制度、資格取得支援制度、社食あり

この優先順位は、②で明確にした「転職の目的」と密接に関連します。「スキルアップ」が目的なら業務内容の優先度が高く、「ワークライフバランス」が目的なら勤務地や残業時間の優先度が高くなるはずです。何を獲得するために、何を捨てる覚悟があるのかを事前に決めておくことが、現実的で満足度の高い転職に繋がります。

④ 応募する企業の研究を徹底して行う

応募したい企業が見つかったら、表面的な情報だけでなく、徹底的な企業研究を行います。これは、自分と企業とのマッチング精度を高め、面接での説得力を格段に向上させるために不可欠なプロセスです。

最低限、以下の点はチェックしましょう。

- 事業内容: 何を、誰に、どのように提供して利益を得ているのか。主力事業は何か。

- 業績と将来性: 売上や利益の推移はどうか。業界全体の動向は。中期経営計画で何を目標に掲げているか。

- 求人内容の深掘り: なぜこのポジションを募集しているのか。退職者の補充か、事業拡大に伴う増員か。どんな課題を解決してほしいのか。

- カルチャー・社風: 経営者のメッセージ、社員インタビュー、SNSなどから、どのような価値観を大切にしている企業かを感じ取る。

- 働き方: 残業時間、有給取得率、福利厚生、キャリアパスなど、リアルな労働環境。

これらの研究を通じて、「この会社で自分の〇〇という経験がこう活かせる」「この会社の△△という課題を解決できる」という具体的な貢献イメージを持つことができれば、志望動機に圧倒的な深みと具体性が生まれます。

⑤ 謙虚な姿勢で面接に臨む

豊富な経験を持つ48歳が面接で最も注意すべき点は、無意識のうちに傲慢な態度を取らないことです。面接官はスキルや実績だけでなく、あなたの「人柄」や「柔軟性」を厳しく見ています。

以下の点を肝に銘じ、謙虚な姿勢で臨みましょう。

- 自慢話はしない: 過去の実績は「事実」として淡々と語る。「俺がやった」という武勇伝にならないように注意する。

- 前職の悪口は絶対に言わない: 退職理由を聞かれた際も、他責にせず、自身のキャリアプランに基づいた前向きな理由を述べる。

- 「教える」のではなく「教えてもらう」スタンス: 「それは違うのでは?」と思っても、まずは「なるほど、そういうお考えなのですね」と一度受け止める。

- 年下の面接官にも敬意を払う: 相手の年齢や役職に関わらず、丁寧な言葉遣いと真摯な態度を貫く。

- 感謝を伝える: 面接の機会をもらったことへの感謝を冒頭と最後に伝える。

「経験豊富だが、非常に謙虚で学びの姿勢がある」という印象を与えることができれば、スキル評価に加えて人物評価も高まり、採用に大きく近づきます。

⑥ 未経験分野への挑戦は慎重に検討する

キャリアチェンジを考えている方もいるかもしれませんが、48歳からの全くの未経験分野への転職は、極めてハードルが高いことを認識しておく必要があります。ポテンシャル採用が見込めないため、教育コストをかけてまで採用するメリットを企業側が見出しにくいからです。

もし未経験分野に挑戦したいのであれば、安易な決断は避け、慎重に戦略を練るべきです。

- 「キャリアシフト」を検討する: 全くの異分野ではなく、「これまでの経験を一部活かせる隣接領域」への転職(キャリアシフト)を目指すのが現実的です。例えば、営業経験者がIT業界のセールス職に、経理経験者がコンサルティングファームの会計コンサルタントに、といった形です。

- 入念な準備を行う: どうしても挑戦したい場合は、相応の準備が必要です。関連資格の取得、プログラミングスクールや職業訓練校への通学、副業やプロボノで実績を作るなど、本気度と最低限のスキルを証明する必要があります。

- 年収ダウンを受け入れる: 未経験転職では、年収が大幅に下がることを覚悟しなければなりません。

「憧れ」だけで飛び込むのではなく、リスクを十分に理解した上で、それでも挑戦する価値があるのかを冷静に判断しましょう。

⑦ 複数の転職エージェントに登録して情報収集する

これらの戦略を独力で進めるのは大変です。そこで強力な味方となるのが転職エージェントです。特に48歳の転職では、複数のエージェントに登録し、多角的な視点から情報収集とサポートを受けることが成功の鍵を握ります。

- 情報網の拡大: 1社だけでは紹介される求人に偏りが出ます。複数登録することで、より多くの求人、特に一般には公開されていない「非公開求人」に出会うチャンスが広がります。

- 客観的なアドバイスの比較: あるエージェントからは「Aという強みをアピールしましょう」と言われ、別のエージェントからは「Bという経験の方が響きます」と言われることがあります。複数の意見を聞くことで、より客観的に自分の市場価値を判断できます。

- 相性の良い担当者を見つける: エージェントとの相性は非常に重要です。自分のキャリアプランを親身になって考えてくれる、信頼できるパートナーを見つけるためにも、複数と面談してみることをおすすめします。

受け身で待つのではなく、エージェントを「使いこなす」という意識で、主体的に情報を求め、相談し、自分の転職活動を有利に進めていきましょう。

48歳からの転職におすすめの職種・業界

48歳からの転職を考える際、「どこでなら自分の経験が活かせるのか」「未経験でも挑戦できる可能性のある分野はどこか」という視点で職種や業界を選ぶことが非常に重要です。ここでは、大きく2つのアプローチから、おすすめの職種・業界をご紹介します。

これまでの経験を活かせる職種・業界

48歳の転職で最も成功確率が高く、年収などの条件面でも有利になりやすいのは、やはり「これまでのキャリアの延長線上にある転職」です。全くのゼロからスタートするのではなく、培ってきた専門性や人脈という資産を最大限に活用するアプローチです。

このパターンは、大きく3つに分類できます。

- 同業界・同職種:

- 概要: 最もオーソドックスで、成功しやすいパターンです。例えば、自動車部品メーカーの営業職から、別の自動車部品メーカーの営業職へ転職するケースです。

- メリット: 業務内容や業界知識をそのまま活かせるため、即戦力として高く評価されます。年収アップやより良い役職を狙いやすいのが特徴です。業界内の人脈も武器になります。

- 考えるべきこと: なぜ今の会社ではなく、同業他社でなければならないのか、という明確な理由が必要です。「より成長性の高い製品を扱いたい」「成果主義の評価制度に魅力を感じた」など、ポジティブな動機を準備しましょう。

- 異業界・同職種:

- 概要: 業界は変えるが、職種は変えないパターンです。例えば、食品メーカーの経理職から、IT企業の経理職へ転職するケースです。

- メリット: 経理、人事、法務、マーケティング、営業といったポータブルな職務スキルを活かせます。成長業界に身を置くことで、キャリアの可能性を広げることができます。

- 考えるべきこと: 新しい業界のビジネスモデルや商習慣を学ぶ意欲が求められます。面接では、「なぜこの業界に興味を持ったのか」という問いに、説得力を持って答えられるように準備が必要です。

- 同業界・異職種:

- 概要: 業界は変えず、職種を変えるパターンです。例えば、銀行の営業職から、本部の経営企画部門へ転職するケースです。

- メリット: 業界知識や人脈を活かしながら、新たな職務に挑戦できます。未経験職種への挑戦としては、比較的ハードルが低いと言えます。

- 考えるべきこと: なぜその職種に挑戦したいのか、その職種で活かせる自身の強みは何かを明確にアピールする必要があります。社内異動では叶えられなかった理由なども説明できると良いでしょう。

まずは自分のキャリアを棚卸しし、この3つのパターンのいずれかで可能性を探ることが、転職成功への最短ルートと言えます。

人手不足で未経験でも挑戦しやすい業界

これまでの経験とは全く異なる分野に挑戦したい、あるいは、そうせざるを得ない状況の方もいるでしょう。48歳からの未経験転職は厳しい道のりですが、深刻な人手不足に悩む業界では、年齢や経験を問わず門戸を開いている場合があります。ただし、多くの場合、体力的な負担や、これまでとは異なる労働条件を受け入れる覚悟が必要です。

介護・福祉業界

- 背景: 日本の超高齢化社会を背景に、介護サービスの需要は増え続けており、恒常的な人手不足にあります。

- 仕事内容: 高齢者や障がい者の日常生活をサポートする「身体介護」(食事、入浴、排泄の介助など)や「生活援助」(掃除、洗濯、買い物代行など)が中心です。また、利用者やその家族からの相談に応じる相談援助業務もあります。

- 求められる資質: 人と接することが好きで、相手の気持ちに寄り添える共感力やコミュニケーション能力が最も重要です。また、身体介助には一定の体力も求められます。48歳という年齢は、人生経験の豊富さから利用者との信頼関係を築きやすいというメリットもあります。

- キャリアパス: 未経験から始め、「介護職員初任者研修」を経て、実務経験を積みながら国家資格である「介護福祉士」を目指すのが一般的なルートです。さらに経験を積めば、ケアプランを作成する「ケアマネージャー(介護支援専門員)」など、専門性を高めていくことも可能です。

IT業界

- 背景: あらゆる産業でDX(デジタルトランスフォーメーション)が進む中、IT人材の不足は深刻な社会問題となっています。

- 仕事内容: 未経験から挑戦しやすい職種としては、Webサイトやシステムの開発を行う「プログラマー」、サーバーやネットワークの構築・運用を担う「インフラエンジニア」、PCのトラブル対応などを行う「ヘルプデスク」や「ITサポート」などが挙げられます。

- 注意点: 未経験可の求人は多いものの、誰でもなれるわけではありません。プログラミングスクールに通う、独学でポートフォリオ(制作実績)を作るなど、主体的に学習し、スキルを身につける努力が不可欠です。技術の進歩が速いため、常に学び続ける姿勢が求められます。40代未経験者を採用する場合、企業は論理的思考力や問題解決能力といったポータブルスキルを重視する傾向にあります。

運送・物流業界

- 背景: EC市場の急拡大に伴い、商品の保管、梱包、配送を担う物流業界の需要が爆発的に増加しており、特にドライバーや倉庫作業員が不足しています。

- 仕事内容: トラックを運転して荷物を運ぶ「ドライバー」、倉庫内で商品の入出荷や在庫管理を行う「倉庫管理・作業スタッフ」などが中心です。

- 求められる資質: ドライバーであれば、必要な運転免許(普通、中型、大型など)が必須です。長時間の運転や荷物の積み下ろしには体力が求められます。倉庫作業では、フォークリフトの免許があると有利です。時間を守る責任感や、安全意識の高さも重要になります。

建設業界

- 背景: 高度経済成長期に建設されたインフラの老朽化対策や、都市の再開発、災害復旧などで需要は安定していますが、就業者の高齢化が進み、若手の担い手が不足しています。

- 仕事内容: 現場で実際に作業を行う「技能労働者(職人)」と、工事全体のスケジュールや安全、品質を管理する「施工管理」の仕事があります。

- ポイント: 未経験からであれば、まずは現場作業員としてスタートし、技術を身につけていくのが一般的です。体力は必須ですが、40代の社会人経験を活かして施工管理の補助からキャリアをスタートできる場合もあります。コミュニケーション能力や調整力が求められる仕事です。

警備業界

- 背景: オフィスビルや商業施設、イベントなど、社会の安全を守るための需要は常に安定しており、幅広い年齢層が活躍しています。

- 仕事内容: 特定の施設を巡回したり、出入管理を行ったりする「施設警備」、工事現場や駐車場で車両や歩行者を誘導する「交通誘導警備」、イベント会場で雑踏の整理を行う「雑踏警備」などがあります。

- ポイント: 特別なスキルは不要な場合が多く、未経験から始めやすいのが特徴です。真面目さや責任感が重視されます。ミドル・シニア層の採用に積極的な企業が多い業界です。

その他のおすすめ職種

業界を問わず、48歳の人生経験が強みになる職種もあります。

営業職

- ポイント: 特に、高額な商材や無形サービス(金融、不動産、ITソリューションなど)を扱う法人営業では、若さよりも顧客との信頼関係を築く能力や、課題解決提案力が重視されます。これまでの人生で培ってきた多様な経験や人脈そのものが、強力な武器となり得ます。成果がインセンティブとして給与に反映されやすいため、高い年収を目指すことも可能です。

ドライバー

- ポイント: 運送業界のトラックドライバーだけでなく、「タクシードライバー」や企業の役員などを送迎する「役員車ドライバー」、スクールバスや介護施設の「送迎ドライバー」など、様々な選択肢があります。比較的、自分のペースで働ける仕事が多く、定年後も長く続けやすいのが魅力です。地理に詳しいことや、高い安全運転技術、丁寧な接客態度が求められます。

48歳の転職で有利になるおすすめ資格5選

48歳の転職において、資格は万能の切り札ではありません。企業が最も重視するのはあくまで実務経験です。しかし、特定の資格は、あなたの専門性を客観的に証明し、学習意欲の高さを示す強力な武器となり得ます。特に、未経験の職種・業界に挑戦する場合や、自身のスキルを体系的にアピールしたい場合には、資格取得が有効な戦略となります。ここでは、汎用性が高く、多くの企業で評価されやすいおすすめの資格を5つ紹介します。

① 日商簿記検定

- 概要: 簿記は、企業の経営活動を記録・計算・整理し、経営成績と財政状態を明らかにする技能です。日商簿記検定は、そのスキルを証明する最も代表的な資格の一つです。

- おすすめのレベル: 転職市場で評価されるのは、一般的に「2級」以上です。3級は基本的な商業簿記の知識ですが、2級では工業簿記(製造業の原価計算)も範囲に含まれ、株式会社の会計処理や財務諸表の読解能力が問われるため、実務レベルの知識があるとみなされます。

- なぜ有利か: 経理や財務といった専門職を目指す上では必須に近い資格ですが、その価値は専門職に留まりません。営業職であれば取引先の経営状況を分析する力がつき、提案の質が高まります。管理職であれば自部門の予算管理や会社の業績を理解する力が身につきます。このように、簿記の知識はあらゆるビジネスの土台となるため、職種を問わず評価されやすいのが大きな魅力です。

- 活かせる職種: 経理、財務、経営企画、営業、販売、管理職など、非常に幅広い職種で役立ちます。

② ファイナンシャル・プランニング(FP)技能検定

- 概要: 個人の資産設計やライフプランニングに関する専門知識を証明する国家資格です。年金、保険、税金、不動産、相続など、人生のお金に関する幅広い分野を学びます。

- おすすめのレベル: こちらも「2級」以上の取得が推奨されます。3級が入門レベルであるのに対し、2級は金融機関などで実務を行う上で必要な専門知識を持つことの証明となります。

- なぜ有利か: 金融、保険、不動産業界への転職を目指す場合には、非常に強力なアピール材料となります。顧客に対して専門的なアドバイスができるため、営業職としての信頼性が格段に向上します。また、これらの業界以外でも、従業員の福利厚生やライフプラン支援に関わる人事・総務部門などで知識を活かせます。さらに、自分自身の資産形成や老後設計にも直接役立つ、一石二鳥の資格と言えるでしょう。

- 活かせる職種: 銀行・証券会社の営業、保険の外交員、不動産営業、人事・総務など。

③ 宅地建物取引士

- 概要: 不動産取引の専門家であることを示す国家資格で、「宅建」の通称で知られています。土地や建物の売買、賃貸の仲介などを行う際に、重要事項の説明など、宅建士にしかできない独占業務があります。

- なぜ有利か: 不動産業界では、事務所ごとに従業員の5人に1人以上の割合で専任の宅建士を設置することが法律で義務付けられています。この「設置義務」があるため、資格保有者は常に一定の需要があり、転職市場で非常に有利になります。資格手当が支給される企業も多く、収入アップにも直結しやすい資格です。不動産業界への転職を少しでも考えているなら、取得して損はないでしょう。

- 活かせる職種: 不動産の売買・賃貸仲介、不動産管理、デベロッパー、金融機関の融資担当など。

④ TOEIC

- 概要: TOEIC(Test of English for International Communication)は、日常生活やグローバルビジネスにおける英語のコミュニケーション能力を測定する世界共通のテストです。資格というよりは「スコア」で英語力を示します。

- 目指すべきスコア: 転職市場で「英語ができる」と評価される一般的な目安は「700点以上」です。外資系企業や海外営業、貿易関連の職種を目指すのであれば、「800点~860点以上」が求められることもあります。

- なぜ有利か: 企業のグローバル化が進む中、英語力のある人材の需要は年々高まっています。海外との取引があるメーカー、商社、IT企業はもちろんのこと、国内が主戦場の企業でも、海外の最新情報を収集したり、外国人従業員とコミュニケーションを取ったりする機会は増えています。高いTOEICスコアは、応募できる企業の選択肢を大きく広げることに繋がります。特に、これまでの実務経験と英語力を掛け合わせることができれば、希少価値の高い人材として評価されるでしょう。

- 活かせる職種: 外資系企業全般、海外営業、貿易事務、購買・調達、技術翻訳、IR(投資家向け広報)など。

⑤ ITパスポート

- 概要: ITに関する基礎的な知識を証明する国家試験です。特定のプログラミング言語や技術ではなく、AIやビッグデータといった最新技術の動向、情報セキュリティ、企業コンプライアンスなど、現代のビジネスパーソンに必須のITリテラシー全般を網羅しています。

- なぜ有利か: DX(デジタルトランスフォーメーション)が叫ばれる現代において、ITはもはや専門職だけのものではありません。営業、企画、管理部門など、あらゆる職種でITツールを活用し、データを元に意思決定する能力が求められています。ITパスポートの資格は、「私はITアレルギーではありません。基本的な知識を持ち、積極的に活用する意欲があります」というメッセージになります。特に、これまでITとは縁遠い業界にいた方が、ITリテラシーの高さをアピールする上で非常に有効です。難易度も比較的易しいため、学び始めの一歩としても最適です。

- 活かせる職種: 業界・職種を問わず、すべてのビジネスパーソンに推奨されます。

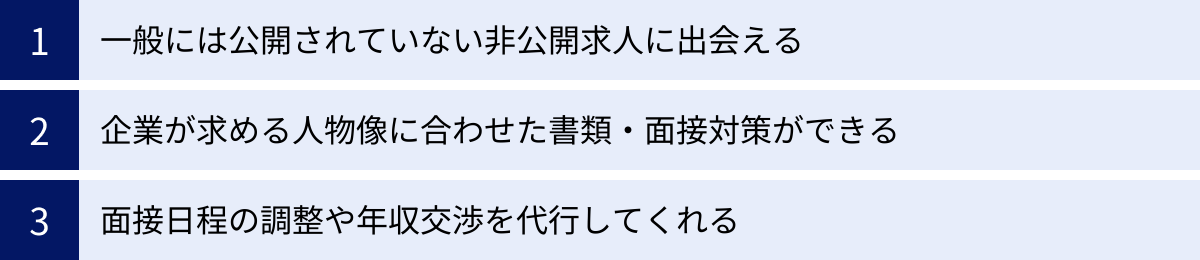

48歳の転職活動で転職エージェントを使うべき理由

48歳の転職活動は、若手の頃とは異なり、孤独な戦いになりがちです。求人探しから自己分析、書類作成、面接対策、そして条件交渉まで、すべてを一人で行うのは非常に困難であり、非効率です。ここで強力なパートナーとなるのが「転職エージェント」です。ここでは、なぜ48歳の転職活動において転職エージェントの活用が不可欠なのか、その具体的な理由を3つの側面に分けて詳しく解説します。

一般には公開されていない非公開求人に出会える

転職サイトや企業の採用ページで公開されている求人は、転職市場に存在する求人全体のほんの一部に過ぎません。実は、その裏には一般には公開されていない「非公開求人」が多数存在します。そして、48歳のようなミドル・シニア層やハイクラス層向けの求人は、この非公開求人であるケースが非常に多いのです。

企業が求人を非公開にする理由は様々です。

- 戦略的な採用活動: 新規事業の立ち上げや重要なポジションの採用など、競合他社に採用動向を知られたくない場合。

- 応募の殺到を避けたい: 人気企業や好条件のポジションで、応募が殺到し、人事部門の業務が麻痺するのを防ぎたい場合。

- ピンポイントでの採用: 企業が求める経験やスキルが非常にニッチで、広く公募するよりも、エージェントが抱える登録者の中から適合する人材をピンポイントで探した方が効率的な場合。

転職エージェントは、これらの非公開求人を企業から直接預かっています。独力で転職活動をしていては、そもそも存在すら知ることができない好条件の求人にアクセスできること、これがエージェントを利用する最大のメリットの一つです。特に、管理職クラスや専門職の求人を探している48歳にとって、この非公開求人へのアクセスは、転職成功の可能性を大きく左右します。

企業が求める人物像に合わせた書類・面接対策ができる

長年のキャリアを持つ48歳は、アピールできる経験が豊富な反面、「何を、どのように伝えれば企業に響くのか」が分からず、職務経歴書がただの業務経歴の羅列になってしまいがちです。転職エージェントは、その道のプロとして、あなたのキャリアを客観的に分析し、魅力を最大限に引き出すサポートをしてくれます。

- 書類添削: あなたの職務経歴書を、採用担当者の視点でチェックしてくれます。「この実績はもっと定量的に表現した方が良い」「企業の求める人物像に合わせて、この経験を強調すべきだ」といった具体的なアドバイスにより、書類選考の通過率を格段に高めることができます。自分では気づかなかった強みを発掘してくれることも少なくありません。

- 面接対策: エージェントは、担当する企業の人事担当者と日常的にコミュニケーションを取っており、その企業がどのような人材を求め、面接でどのような質問をする傾向があるか、といった内部情報を把握しています。その情報に基づき、「この企業には、あなたの〇〇という経験が特に響くはずです」「この質問には、こう答えると良い印象を与えられます」といった、企業ごとにカスタマイズされた実践的な面接対策を行ってくれます。模擬面接を実施してくれるエージェントも多く、本番前に客観的なフィードバックを受けることで、自信を持って面接に臨めます。

自己流のアピールでは、企業のニーズとずれた一方的な売り込みになりがちです。プロの視点を取り入れることで、効果的かつ効率的な選考対策が可能になるのです。

面接日程の調整や年収交渉を代行してくれる

在職しながら転職活動を行う場合、時間の確保が大きな課題となります。特に、複数の企業の選考が同時に進むと、面接日程の調整は非常に煩雑です。転職エージェントは、あなたと企業の間に立ち、これらの面倒なスケジュール調整をすべて代行してくれます。あなたは目の前の業務と、選考対策そのものに集中することができます。

さらに、転職において非常に重要かつデリケートなのが「年収交渉」です。自分では「もう少し年収を上げてほしい」と切り出しにくいものですが、エージェントはあなたの代弁者として、企業との交渉を行ってくれます。

エージェントは、客観的な転職市場の相場や、あなたのスキル・経験の市場価値を熟知しています。そのデータに基づいて、「〇〇様のご経験であれば、このくらいの年収が妥当です」と論理的に企業側と交渉してくれるため、個人で交渉するよりも成功率が高まります。結果として、提示された年収から数十万円アップするケースも珍しくありません。

このように、転職エージェントは単に求人を紹介するだけでなく、転職活動のあらゆるフェーズであなたをサポートし、成功確率を高めてくれる戦略的パートナーです。無料で利用できるサービスですので、使わない手はないと言えるでしょう。

48歳の転職でよくある質問

48歳という節目での転職には、多くの期待と共に、様々な疑問や不安がつきものです。ここでは、多くの方が抱えるであろう代表的な質問に、Q&A形式でお答えしていきます。

未経験の仕事に転職することは可能ですか?

結論から言うと、不可能ではありませんが、極めて厳しいのが現実です。

若手であれば、ポテンシャルや将来性を期待されて未経験でも採用されるケースは多々あります。しかし、48歳に企業が求めるのは、基本的に「即戦力」です。教育コストや定年までの期間を考えると、企業側が未経験の48歳を採用するメリットは非常に小さいと言わざるを得ません。

ただし、可能性がゼロというわけではありません。未経験の仕事への転職を成功させるためには、以下の3つのポイントを意識する必要があります。

- 関連性のある分野を選ぶ: 全くの異分野ではなく、これまでの経験やスキルが少しでも活かせる「隣接領域」へのキャリアシフトを目指すのが現実的です。例えば、「営業経験を活かしてIT業界のセールス職へ」「経理知識を活かして会計ソフトのサポート職へ」といった形です。

- 相応の準備と覚悟を示す: 挑戦したい分野に関する資格を取得したり、スクールに通って専門知識を学んだり、副業で実績を作ったりと、「本気度」を客観的な形で示すことが不可欠です。

- 条件面での譲歩: 未経験である以上、年収が現在よりも大幅に下がることは覚悟しなければなりません。また、役職のないポジションからのスタートになることも受け入れる必要があります。

「憧れ」だけで飛び込むのではなく、これらの厳しい現実を直視し、入念な準備と覚悟を持って臨むことが、未経験転職の最低条件となります。

転職で年収アップは狙えますか?

はい、年収アップを狙うことは十分に可能です。しかし、誰もが簡単に実現できるわけではありません。

厚生労働省の調査では、転職によって年収が減少する人の方が多いというデータもあります。48歳の転職で年収アップを実現しやすいのは、主に以下のようなパターンです。

- 高い専門性やマネジメント経験が評価される場合: 特定の分野で代替の難しい専門スキルを持っていたり、豊富なマネジメント経験があったりする場合、それを高く評価してくれる企業に転職することで、大幅な年収アップが期待できます。

- 成長業界・企業への転職: 現在、衰退傾向にある業界から、ITやDX関連などの成長業界へ、これまでのスキルを活かして転職する場合、企業の支払い能力が高いため年収が上がりやすくなります。

- 成果主義の企業への転職: 年功序列型の企業から、実力や成果が正当に報酬に反映される企業へ転職し、そこで高いパフォーマンスを発揮できれば、年齢に関係なく高年収を得ることが可能です。

一方で、異業種・未経験分野への転職や、大企業から中小企業への転職などの場合は、年収が下がる可能性が高いことも理解しておく必要があります。

重要なのは、転職の目的を年収だけに置かないことです。やりがい、ワークライフバランス、企業文化など、自分にとって何が大切なのかを総合的に判断し、納得のいく選択をすることが、満足度の高い転職に繋がります。

48歳女性が転職で気をつけることはありますか?

48歳の転職の厳しさは男女共通ですが、女性の場合は、それに加えて特有の課題や懸念点に直面することがあります。以下の点に気をつけると良いでしょう。

- ライフイベントとの両立への懸念: 面接官は、本人の能力とは別に、「子育てや親の介護などで、仕事に制約が出るのではないか」という懸念を抱くことがあります。法律上、面接でこのような質問をすることは不適切とされていますが、無意識のバイアスとして存在する可能性は否定できません。

- 対策: もし家庭との両立が転職の条件であるならば、最初から時短勤務やリモートワーク、フレックスタイム制など、柔軟な働き方を制度として導入している企業を積極的に選びましょう。また、「家族の協力体制は整っています」「自己管理能力には自信があり、効率的に業務を遂行できます」など、懸念を払拭するような前向きなアピールを準備しておくことも有効です。

- キャリアのブランク: 出産や育児で一時的にキャリアを離れていた場合、そのブランクをネガティブに捉えられないか、という不安があるかもしれません。

- 対策: ブランク期間を「何もしていなかった期間」と捉えず、「社会人として、あるいは一人の人間として成長した期間」としてポジティブに語ることが重要です。例えば、「PTA活動を通じて多様な価値観を持つ人々と協力し、合意形成を図る調整能力を身につけました」といったように、ブランク中の経験をビジネススキルに結びつけてアピールしましょう。

- 女性管理職のロールモデル: 女性の管理職がまだ少ない企業も多く、キャリアパスが見えにくい場合があります。

- 対策: 女性の活躍を積極的に推進している企業を選ぶことが一つの解決策になります。企業のウェブサイトで女性役員や管理職の比率を確認したり、「くるみんマーク」や「えるぼし認定」といった、国が女性活躍推進企業を認定するマークの有無をチェックしたりするのも良いでしょう。転職エージェントに、女性が長期的にキャリアを築きやすい企業を紹介してもらうのも有効な手段です。

専門性やマネジメントスキルをしっかりとアピールすることはもちろん、こうした女性特有の視点を持って企業選びや面接対策を行うことが、成功の鍵となります。