28歳は、キャリアにおける重要な転換期です。新卒で入社してから約5〜6年が経過し、ビジネスの基礎を固め、専門性も少しずつ身についてきた頃ではないでしょうか。「このままでいいのだろうか」「もっと自分を活かせる場所があるのではないか」と、将来のキャリアについて真剣に考え始める方が多いのもこの年齢です。

一方で、「28歳からの転職は遅いのでは?」「未経験の分野に挑戦するのは無謀だろうか」といった不安を感じることもあるかもしれません。結婚や出産といったライフイベントが視野に入り始め、転職という大きな決断に慎重になるのも当然です。

しかし、28歳という年齢は、転職市場において「若手のポテンシャル」と「中堅の実績」の両面をアピールできる非常に有利なタイミングでもあります。企業側も、社会人としての基礎ができており、なおかつ新しい環境への適応力や将来の成長性を期待できる20代後半の人材を積極的に求めています。

この記事では、28歳で転職を考えている方に向けて、転職市場における自身の価値を正しく理解し、成功確率を最大限に高めるための具体的なポイントを網羅的に解説します。キャリアアップを目指す方、未経験の職種に挑戦したい方、ライフプランとの両立を図りたい方、それぞれの状況に応じた戦略や注意点を詳しく見ていきましょう。

この記事を読み終える頃には、28歳の転職に対する漠然とした不安が解消され、自信を持って次の一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えているはずです。

目次

28歳の転職は有利?不利?市場価値を解説

28歳での転職活動は、一般的に「有利」に進めやすいと言えます。しかし、その理由を正しく理解し、自身の市場価値を客観的に把握することが成功の鍵となります。ここでは、28歳の転職がなぜ有利なのか、そしてどのような点に注意すべきかを多角的に解説します。

28歳はポテンシャルと実績の両面で評価されやすい

28歳が転職市場で高く評価される最大の理由は、「社会人経験で培った実績」と「これからの成長可能性(ポテンシャル)」という、2つの異なる強みを同時にアピールできる点にあります。

まず、実績の面についてです。大卒でストレートに就職した場合、28歳は社会人経験が約6年となります。この6年間で、多くの人は以下のような経験を積んでいるはずです。

- 基本的なビジネスマナーと業務遂行能力:報告・連絡・相談といった基本的なコミュニケーションや、PCスキル、資料作成能力など、ビジネスの土台となるスキルが身についています。企業は、こうした基礎的な教育コストをかける必要がない人材を高く評価します。

- 担当業務における一定の実績:営業職であれば目標達成の実績、技術職であれば特定のプロジェクトへの貢献、事務職であれば業務効率化の経験など、具体的な成果を語れるようになっている時期です。これらの実績は、あなたの専門性や遂行能力を証明する強力な武器となります。

- 業界や職種に関する知識:特定の業界構造や商習慣、専門用語など、実務を通して得た知識は、即戦力として期待される28歳の転職において重要な要素です。

一方で、28歳は30代や40代と比較して若手と見なされ、今後の成長に対するポテンシャルも高く評価されます。企業側は、「新しい知識を素直に吸収する柔軟性」や「新しい環境にスムーズに適応する力」、「将来のリーダー候補としての伸びしろ」などを期待しています。

このように、「これまでの経験を活かして即戦力として貢献できる」という信頼感と、「これからさらに成長し、会社の中核を担う人材になってくれる」という期待感の両方を企業に与えられるのが、28歳という年齢の最大の強みです。第二新卒のようにポテンシャル一辺倒でもなく、ベテランのように凝り固まっているわけでもない、絶妙なバランスが市場価値を高めているのです。

未経験の職種・業界へ挑戦しやすい

キャリアチェンジを考えている場合、28歳は非常に有利なタイミングです。30代になると、企業はより高い専門性やマネジメント経験を求める傾向が強まり、未経験分野への転職はハードルが格段に上がります。しかし、28歳であれば、ポテンシャル採用の枠もまだ十分にあり、未経験の職種や業界へ挑戦する最後のチャンスと言っても過言ではありません。

企業が28歳の未経験者を採用する理由はいくつかあります。

- 基本的なビジネススキルの保有:前述の通り、社会人としての基礎が身についているため、業界や職種の専門知識を教えるだけで済み、教育コストを抑制できます。

- ポータブルスキルの活用:たとえ業界や職種が変わっても、これまでの経験で培った「問題解決能力」「コミュニケーション能力」「論理的思考力」といったポータブルスキルは応用できます。企業は、これらのスキルを新しい環境でどう活かしてくれるかに期待しています。

- 高い学習意欲と柔軟性:20代後半は、新しいことを学ぶ意欲が高く、前職のやり方に固執せず、新しい組織の文化やルールに柔軟に対応できると見なされやすい傾向があります。

例えば、法人営業を6年間経験してきた28歳が、Webマーケティング職へキャリアチェンジを目指すケースを考えてみましょう。この場合、「顧客のニーズを深く理解する力」や「目標達成に向けた計画立案能力」「データに基づいた提案力」といった営業経験で培ったスキルは、マーケティング戦略を考える上で大いに役立ちます。面接では、これらのスキルをどのようにマーケティングの仕事に活かせるかを具体的に説明することで、未経験というハンデを乗り越え、採用の可能性を高めることができます。

未経験分野への挑戦を成功させるには、これまでの経験と希望する仕事との共通点を見つけ出し、それを「応用可能なスキル」として論理的にアピールすることが不可欠です。

ライフイベントを控え慎重な判断も必要になる

28歳はキャリアの可能性が広がる一方で、プライベートでは結婚、出産、育児、住宅購入といった大きなライフイベントが現実味を帯びてくる時期でもあります。そのため、転職活動においては、目先のキャリアアップだけでなく、長期的なライフプランとの両立を視野に入れた、慎重な判断が求められます。

例えば、年収アップだけを目的として、残業が多く、転勤の可能性も高い企業に転職した場合、数年後に「家族との時間が取れない」「パートナーのキャリアプランと両立できない」といった問題に直面する可能性があります。また、未経験職種への挑戦で一時的に年収が下がることが、住宅ローンの審査に影響を与えるかもしれません。

したがって、28歳の転職では、以下の点を総合的に考慮する必要があります。

- キャリアプラン:5年後、10年後にどのようなスキルを身につけ、どのようなポジションに就いていたいか。

- ライフプラン:結婚や子供を持つこと、住む場所など、将来の生活をどう描いているか。

- 働き方:給与や待遇だけでなく、勤務地、勤務時間、リモートワークの可否、福利厚生(特に育休・産休制度の取得実績など)といった条件も重視する。

転職は、あなたの人生を大きく左右する決断です。特に28歳という時期は、その後のキャリアとライフプランの土台を築く重要なタイミング。だからこそ、目先の魅力だけでなく、数年後、数十年後の自分や家族の姿を想像しながら、多角的な視点で企業選びを行うことが、後悔のない選択につながります。有利な状況だからこそ、焦らず、じっくりと自分自身の未来と向き合う時間を持つことが大切です。

28歳の転職が「やめとけ」「遅い」と言われる理由

28歳の転職は有利な点が多い一方で、インターネット上や周囲から「やめとけ」「もう遅い」といったネガティブな意見を聞いて不安になる方もいるでしょう。こうした意見には、どのような背景があるのでしょうか。ここでは、そう言われる理由を紐解き、その意見が本当に正しいのかを客観的に検証していきます。

未経験転職の難易度が上がると考えられているから

「28歳の転職は遅い」という意見の背景には、22歳〜25歳頃の「第二新卒」と比較した場合、未経験分野への転職難易度が上がるという事実があります。

第二新卒の場合、企業は社会人経験の短さを前提としているため、実績よりも人柄や学習意欲、ポテンシャルを重視して採用する傾向が強いです。育成を前提とした採用枠も多く、未経験でも比較的スムーズにキャリアチェンジしやすいのが特徴です。

しかし28歳になると、企業側の見る目は少し変わってきます。約6年の社会人経験があることから、単なるポテンシャルだけでなく、これまでの経験で培った何らかのスキルや実績を求めるようになります。「未経験でも構わない」という求人であっても、その裏には「社会人としての基礎力は当然備わっていて、何かしら応用できる強みを持っているはずだ」という期待が隠されています。

例えば、全くの異業種・異職種へ転職しようとする場合、これまでの経験との関連性をうまく説明できなければ、「なぜ今から新しいことを始めるのか?」「これまでの6年間は何だったのか?」と疑問を持たれかねません。特に、専門性が高い職種(例:ITエンジニア、経理専門職など)では、基礎知識すらない状態からの挑戦は、20代前半に比べて厳しい評価を受ける可能性があります。

ただし、これは「不可能」という意味ではありません。前述の通り、28歳はポータブルスキル(問題解決能力やコミュニケーション能力など)を武器に、未経験分野でもその価値をアピールできます。重要なのは、「自分は未経験だから」と卑下するのではなく、「これまでの経験を新しい分野でこう活かせる」という論理的なストーリーを構築することです。この準備を怠ると、「遅い」という言葉が現実になってしまう可能性があるため、注意が必要です。

30代以降に比べると求人数は多い傾向にある

「遅い」という意見に対する最も強力な反論は、30代以降の転職市場と比較すれば、28歳が応募できる求人数は圧倒的に多いという事実です。

転職市場では、年齢が上がるにつれて求められるスキルセットが高度化・専門化していきます。

- 20代(特に後半):ポテンシャルと実務経験の両面が評価され、幅広い職種・業界の求人が対象となる。「若手・中堅層」として、多くの企業が採用ターゲットに据えています。

- 30代前半:即戦力としての専門スキルに加え、チームリーダーなどの小規模なマネジメント経験が求められ始めます。ポテンシャル採用の枠は減少し、経験者採用が中心となります。

- 30代後半以降:より高度な専門性か、部署全体を率いるような本格的なマネジメント経験が必須となるケースが増えます。求人の数は絞られ、特定のスキルや経験を持つ人材でないと応募すら難しい状況になります。

このように、年齢の壁は30歳、そして35歳と段階的に高くなっていきます。その観点から見れば、28歳は選択肢が最も豊富な時期の一つと言えます。「遅い」どころか、キャリアの方向性を大きく変えるなら、まさに今が好機なのです。

「やめとけ」という声は、多くの場合、転職経験のない人や、過去の転職市場のイメージで語っているケースが少なくありません。現在の転職市場の動向を正しく理解すれば、28歳が決して遅くないことがわかるはずです。

年収が下がる可能性があるから

転職の動機として「年収アップ」を挙げる人は多いですが、28歳の転職、特に未経験分野へのキャリアチェンジでは、一時的に年収が現職よりも下がる可能性があることも、「やめとけ」と言われる一因です。

同じ業界・同じ職種で、より待遇の良い会社へ移る「キャリアアップ転職」であれば、年収が上がるケースが多いでしょう。しかし、未経験の業界や職種に挑戦する場合、企業はあなたを「育成対象」と見なすため、給与は経験者よりも低く設定されるのが一般的です。

例えば、年収500万円のメーカー営業職の人が、未経験でIT業界のマーケティング職に転職した場合、年収が400万円台に下がるといったケースは十分に考えられます。この一時的な収入減を受け入れられない場合、転職は失敗だったと感じてしまうかもしれません。

しかし、ここで重要なのは短期的な視点だけでなく、長期的な視点でキャリアを考えることです。たとえ一時的に年収が下がったとしても、転職先が成長産業であり、専門スキルを身につけることで数年後には元の年収を上回り、将来的にはさらに高い収入を得られる可能性があれば、その転職は「成功」と言えるでしょう。

年収が下がる可能性を許容できるかどうかは、あなたの価値観やライフプラン次第です。もし年収維持・アップが絶対条件なのであれば、未経験転職は慎重に検討するか、現職の経験を活かせる分野に絞るべきです。一方で、将来の大きなリターンを見据えて一時的なダウンを受け入れられるのであれば、キャリアチェンジは非常に有効な選択肢となります。

マネジメント経験を求められることがあるから

28歳は、プレイヤーとしての実績が評価される一方で、企業によっては「次世代のリーダー候補」として、マネジメントへの適性や経験を求められることがあります。

特に、大手企業や、組織の階層がはっきりしている企業では、20代後半から30代前半の社員に、後輩指導やチームリーダーといった役割を期待する傾向があります。もしあなたがこれまで純粋なプレイヤーとして業務に取り組んできて、マネジメント経験が全くない場合、こうした求人に応募する際には不利になる可能性があります。

面接で「リーダーシップを発揮した経験はありますか?」「後輩を指導した経験はありますか?」と質問された際に、具体的なエピソードを語れないと、評価が伸び悩むかもしれません。

しかし、これも全ての企業に当てはまるわけではありません。スタートアップやベンチャー企業、あるいは専門職志向の強い企業では、マネジメント経験よりも個人の専門性や実行力が高く評価されます。

もしマネジメント経験がないことを懸念しているのであれば、対策は2つあります。

- マネジメント経験を問わない求人を選ぶ:専門性を追求できる職種や、フラットな組織文化を持つ企業を中心に探す。

- 「マネジメントのポテンシャル」をアピールする:役職としてのリーダー経験はなくても、「プロジェクトで主体的にメンバーを巻き込んで目標達成した経験」や、「新人のOJT担当として指導した経験」など、リーダーシップや指導力を発揮した小さな経験を掘り起こし、アピールする。

「マネジメント経験がないからダメだ」と諦めるのではなく、自分の経験を棚卸しし、求められる要素を別の形で示せないか考えることが重要です。「やめとけ」という言葉に惑わされず、自身の状況と市場の要求を冷静に分析し、適切な戦略を立てましょう。

データで見る28歳のリアルな転職事情

「28歳の転職は有利」「いや、遅い」といった主観的な意見だけでなく、客観的なデータに基づいて転職市場を理解することは、冷静な判断を下す上で非常に重要です。ここでは、公的な統計データなどを用いて、28歳前後の転職のリアルな実態を明らかにします。

28歳で転職する人の割合

「自分と同じように転職を考えている人は、どれくらいいるのだろうか?」と気になる方も多いでしょう。厚生労働省が毎年公表している「雇用動向調査」を見ると、年齢階級別の転職入職率(その年に転職して新しい職に就いた人の割合)がわかります。

最新の令和4年(2022年)のデータによると、年齢階級別の転職入職率は「25~29歳」の男性が13.1%、女性が16.9%となっています。これは、男女ともに全ての年齢階級の中で「20~24歳」に次いで2番目に高い数値です。

| 年齢階級 | 男性 | 女性 |

|---|---|---|

| 19歳以下 | 21.0% | 19.3% |

| 20~24歳 | 15.6% | 17.1% |

| 25~29歳 | 13.1% | 16.9% |

| 30~34歳 | 10.3% | 13.0% |

| 35~39歳 | 8.2% | 10.3% |

| 40~44歳 | 6.7% | 9.0% |

| 45~49歳 | 5.3% | 7.4% |

| 50~54歳 | 5.3% | 6.5% |

| 55~59歳 | 5.4% | 5.6% |

| 60~64歳 | 7.9% | 5.5% |

| 65歳以上 | 6.7% | 4.8% |

| (参照:厚生労働省「令和4年雇用動向調査結果の概要」) |

このデータからわかることは、20代後半での転職は決して珍しいことではなく、むしろキャリア形成の一環として一般的に行われているということです。特に女性は、ライフイベントを前にキャリアを見直す人が多いこともあり、この年代の転職率が非常に高くなっています。

30代に入ると転職率は男女ともに低下していく傾向が見られます。これは、専門性や役職が上がり、転職のハードルが高くなることや、家庭の事情などで安定を求める人が増えることなどが要因と考えられます。

このデータは、「28歳の転職は遅い」という見方が実態とは異なり、むしろキャリアを見直すのに最も活発な時期の一つであることを裏付けています。周りの声に惑わされることなく、多くの同世代がキャリアの選択肢として転職を考えているという事実を、自信につなげましょう。

28歳の平均年収と年収アップの可能性

転職を考える上で、年収は最も気になる要素の一つです。まず、28歳を含む年齢層の平均年収を見てみましょう。国税庁が発表している「令和4年分 民間給与実態統計調査」によると、年齢階層別の平均給与は以下のようになっています。

| 年齢階層 | 平均給与(全体) | 男性 | 女性 |

|---|---|---|---|

| 19歳以下 | 134万円 | 152万円 | 119万円 |

| 20~24歳 | 273万円 | 291万円 | 253万円 |

| 25~29歳 | 379万円 | 420万円 | 338万円 |

| 30~34歳 | 425万円 | 485万円 | 338万円 |

| 35~39歳 | 462万円 | 549万円 | 335万円 |

| (参照:国税庁「令和4年分 民間給与実態統計調査」) |

28歳が含まれる「25~29歳」の平均給与は全体で379万円、男性で420万円、女性で338万円です。もちろん、これはあくまで全業種・全職種の平均値であり、実際には業界や職種、企業の規模、個人のスキルによって大きく異なります。ご自身の現在の年収がこの平均と比べてどうであるか、一つの目安として捉えると良いでしょう。

では、転職によって年収は上がるのでしょうか。大手転職サービスdodaが公表した「転職で年収アップしたのはどんな人?(2023年版)」の調査によると、20代で転職した人のうち56.5%が年収アップに成功しており、年収が「下がった」人(28.1%)を大きく上回っています。

さらに、年収アップ額の平均は全体で+56.4万円となっており、転職が有効な年収アップの手段であることがデータで示されています。

年収が上がりやすい人の特徴としては、以下のような点が挙げられています。

- 専門性が高い職種への転職:IT技術職や専門職(コンサルティング、金融など)は、年収アップの傾向が強いです。

- 成長産業への転職:市場が拡大している業界(IT/通信、メディカルなど)では、人材獲得競争が激しく、好待遇の求人が多くなります。

- 営業職の転職:特に、実績が給与に反映されやすいインセンティブ制度のある企業への転職は、大幅な年収アップにつながる可能性があります。

これらのデータから、28歳の転職は、適切な業界・職種を選び、自身のスキルを正しくアピールできれば、年収アップを実現できる可能性が非常に高いと言えます。もちろん、未経験転職などで一時的に年収が下がるケースもありますが、悲観的になる必要はありません。長期的なキャリアプランと照らし合わせ、戦略的に転職活動を進めることが重要です。

28歳の転職で企業から求められること

28歳の転職活動を成功させるためには、企業がこの年代の候補者に何を期待しているのかを正確に理解し、それに合致したアピールをする必要があります。単に「頑張ります」という意欲だけでは不十分です。ここでは、企業が28歳の採用で特に重視する4つのポイントを具体的に解説します。

即戦力として活躍できる実務経験や専門スキル

28歳の採用において、企業が最も重視するのは「即戦力性」です。新卒や第二新卒とは異なり、手厚い研修をゼロから施すことは期待されていません。入社後、比較的早い段階で担当業務をこなし、チームに貢献してくれることが求められます。

ここでいう「即戦力性」とは、これまでのキャリアで培ってきた具体的な実務経験や専門スキル(ハードスキル)を指します。職務経歴書や面接では、これらのスキルを抽象的な言葉で語るのではなく、具体的なエピソードや数値を交えて説明することが極めて重要です。

例えば、以下のようにアピール内容を具体化してみましょう。

- 営業職の例

- (悪い例)「法人営業で高い実績を上げました。」

- (良い例)「前職では、ITソリューションの法人営業として、新規顧客開拓を中心に担当しました。年間売上目標120%を3年連続で達成し、特に〇〇業界向けの深耕営業では、顧客単価を前年比で15%向上させることに成功しました。」

- マーケティング職の例

- (悪い例)「Webマーケティングの経験があります。」

- (良い例)「事業会社のWebマーケターとして、SEO、広告運用、SNSマーケティングを横断的に担当しました。特にSEOでは、コンテンツ戦略の見直しにより、担当メディアのオーガニック流入数を1年間で3倍に増加させた実績があります。」

- ITエンジニアの例

- (悪い例)「Webアプリケーションの開発経験があります。」

- (良い例)「Ruby on Railsを用いたBtoC向けWebサービスのバックエンド開発を3年間担当しました。要件定義から設計、実装、テスト、運用保守まで一貫して経験しており、特にパフォーマンスチューニングを得意としています。」

このように、「何を」「どのように」「どれくらいの成果を上げたか」を定量的に示すことで、あなたのスキルレベルと貢献度を客観的に伝えることができます。これが、企業に「この人なら入社後すぐに活躍してくれそうだ」という安心感と期待感を与えるための第一歩です。

どこでも通用するポータブルスキル

専門スキル(ハードスキル)と並んで、あるいはそれ以上に重要視されるのが、業界や職種が変わっても通用する「ポータブルスキル」です。特に、未経験の分野へ挑戦する際には、このポータブルスキルこそが、あなたの価値を証明する最大の武器となります。

企業は、28歳という年齢に対して、社会人として十分に揉まれ、ビジネスの勘所を身につけていることを期待しています。代表的なポータブルスキルには、以下のようなものがあります。

| スキルの種類 | 具体的な能力 |

|---|---|

| 対人関係能力 | コミュニケーション能力、交渉力、プレゼンテーション能力、ヒアリング能力、チームワーク |

| 思考力 | 論理的思考力(ロジカルシンキング)、問題解決能力、批判的思考力(クリティカルシンキング)、計画立案能力 |

| 自己管理能力 | タスク管理能力、タイムマネジメント、ストレス耐性、主体性、学習意欲 |

これらのスキルは、どのような仕事においても成果を出すための土台となります。面接では、志望動機や自己PR、過去の成功体験を語る際に、これらのポータブルスキルが発揮された具体的なエピソードを盛り込むことが効果的です。

例えば、「前職のプロジェクトで予期せぬトラブルが発生した際に、冷静に原因を分析し(問題解決能力)、関係各所と粘り強く調整を行い(交渉力)、代替案を提示してチームをまとめ、納期内にプロジェクトを完遂させた(計画立案能力・チームワーク)」といった形で語ることで、単なる経験の羅列ではなく、あなたの思考プロセスや行動特性を深く理解してもらえます。

自分のキャリアを棚卸しする際には、どのようなポータブルスキルが身についているかを意識的に言語化する作業を行いましょう。これが、どんな企業に対しても通用する、あなたの普遍的な強みとなります。

チームをまとめるマネジメント経験

全ての企業が必須とするわけではありませんが、28歳に対しては、将来のリーダー候補として、チームを牽引する能力やマネジメントへのポテンシャルを期待されるケースが増えてきます。

「マネジメント経験」と聞くと、課長や部長といった役職をイメージするかもしれませんが、必ずしもそうである必要はありません。採用担当者が見ているのは、役職の有無ではなく、「周囲を巻き込み、目標達成に向けて主体的に行動した経験」です。

具体的には、以下のような経験がアピール材料になります。

- プロジェクトリーダーやサブリーダーの経験

- 後輩や新人のOJT(On-the-Job Training)担当としての指導経験

- 部署内の業務改善プロジェクトで、発起人としてメンバーをまとめた経験

- チームの目標達成のために、率先して情報共有の仕組みを整えた経験

たとえ小規模なものであっても、「自分が中心となって」「チームや組織に」「ポジティブな影響を与えた」経験があれば、それは立派なマネジメント経験と言えます。面接では、その経験を通じて何を学び、どのようなスキル(例:タスクの割り振り、メンバーのモチベーション管理、進捗管理など)が身についたかを具体的に説明しましょう。

もし、こうした経験が全く思い当たらない場合でも、「将来的にはマネジメントにも挑戦し、チーム全体の成果を最大化することに貢献したい」という意欲を示すことは重要です。プレイヤーとしての専門性を高めたいのか、マネジメントの道に進みたいのか、自身のキャリアプランを明確にしておくことが求められます。

新しい環境への適応力と今後の成長性

最後に、企業は28歳の候補者に対して、「新しい企業文化や仕事の進め方に素早く適応できるか(適応力)」と「30代、40代に向けてどのように成長していくか(成長性)」という未来の視点も持っています。

これまでの会社で6年間も働いていると、良くも悪くもその会社のやり方や価値観が染み付いているものです。企業側は、「前職のやり方に固執して、新しい環境に馴染めないのではないか」という懸念を抱くことがあります。

そのため、面接では、これまでの成功体験を語るだけでなく、新しい環境で学ぶことへの謙虚な姿勢や、変化に対する柔軟性をアピールすることが重要です。「御社の〇〇という文化に魅力を感じており、自分の経験を活かしつつも、新しいやり方を積極的に吸収していきたい」といった表現は、採用担当者に安心感を与えます。

また、28歳はキャリアの折り返し地点ではありません。むしろ、これからが本番です。企業は、あなたが入社後にどのようなキャリアを歩み、会社に貢献してくれるのかという長期的な視点で評価しています。

- 5年後、10年後にどのような専門家、あるいはリーダーになっていたいか?

- そのために、入社後にどのようなスキルを学び、どのように努力していきたいか?

こうした将来のキャリアビジョンを明確に語ることで、あなたの学習意欲や向上心、そして長期的な貢献への期待値を高めることができます。「今の会社では実現できない〇〇というキャリアを、御社でなら実現できると考えた」というように、転職理由とキャリアビジョンを結びつけて語れると、非常に説得力が増します。

即戦力性、ポータブルスキル、マネジメントポテンシャル、そして適応力と成長性。これら4つの要素をバランス良くアピールすることが、28歳の転職を成功に導くための鍵となるのです。

【状況別】28歳の転職を成功させるポイント

28歳と一括りに言っても、性別や現在の状況、転職の目的によって、押さえるべきポイントは異なります。ここでは、「男性」「女性」「未経験」という3つの状況別に、転職を成功させるための具体的な戦略とコツを掘り下げて解説します。

【男性編】キャリアアップとライフプランの両立

28歳の男性にとって、転職はキャリアの飛躍を目指す絶好の機会であると同時に、将来の家庭やライフプランを本格的に考え始める時期でもあります。この両立をいかに図るかが、後悔しない転職の鍵となります。

将来のキャリアプランを明確にする

28歳は、プレイヤーとしてさらに専門性を突き詰めるのか、それともマネジメントの道へ進むのか、キャリアの方向性を定める重要な時期です。「何となく今の会社が嫌だから」という理由ではなく、「5年後、10年後にこうなっていたい」という明確なビジョンを持って転職活動に臨むことが不可欠です。

まずは、以下の問いを自問自答し、キャリアの軸を定めましょう。

- 専門性を追求する(スペシャリスト)コース

- 今の職種で、さらに高度なスキルを身につけたいか?

- 市場価値の高い専門知識(例:AI、データサイエンス、特定のプログラミング言語など)を習得したいか?

- その分野で第一人者と呼ばれるような存在を目指したいか?

- マネジメント(ジェネラリスト)コース

- 人を動かし、チームで大きな成果を出すことにやりがいを感じるか?

- 後輩の育成や指導に興味があるか?

- 将来的には事業全体を俯瞰し、経営に近い立場で意思決定に関わりたいか?

どちらの道を目指すかによって、選ぶべき企業は大きく変わってきます。スペシャリストを目指すなら、その分野の技術力が高い企業や、専門職制度が充実している企業が候補になります。一方、マネジメントを目指すなら、若いうちから裁量権を与えてくれるベンチャー企業や、リーダー育成の研修制度が整っている大手企業などが考えられます。

このキャリアプランが明確であればあるほど、志望動機に一貫性と説得力が生まれ、面接官に「長期的に活躍してくれそうだ」という印象を与えることができます。

家族構成やライフプランも考慮する

28歳前後は、結婚や子育て、住宅購入といったライフイベントを具体的に考え始める時期です。キャリアアップを追い求めるあまり、これらのライフプランと両立できなくなってしまっては本末転倒です。

転職先を選ぶ際には、給与や役職といった「キャリア軸」だけでなく、「ライフプラン軸」でも企業を評価する視点が重要になります。

- 年収と安定性:将来の家族を支えることを考えた場合、目先の年収だけでなく、企業の安定性や昇給モデルも確認しましょう。歩合制で大きく稼げる可能性があるが不安定な企業と、安定して昇給していく企業、どちらが自分のライフプランに合っているかを検討します。

- 勤務地と転勤の有無:将来的に持ち家を考えている場合や、パートナーの仕事を尊重したい場合、転勤の有無や頻度は非常に重要な要素です。全国転勤ありの企業なのか、エリア限定採用なのかは必ず確認しましょう。

- 働き方の柔軟性:将来、子育てに積極的に関わりたいと考えているなら、残業時間の実態、有給休暇の取得しやすさ、リモートワークやフレックスタイム制度の有無なども重要な判断基準になります。男性の育児休業取得実績なども確認できると、より安心です。

理想のキャリアと理想の生活、この2つのバランスをどこで取るかを自分の中で決めておくことが、長期的に満足できる転職先を見つけるための秘訣です。

【女性編】ライフイベントを見据えた働き方

28歳の女性にとって、転職はキャリア形成と同時に、結婚・出産・育児といったライフイベントとどう向き合うかを考える重要な機会です。将来を見据え、長く働き続けられる環境を選ぶことが、成功のポイントとなります。

産休・育休制度や福利厚生を確認する

将来的に出産や子育てを考えている場合、産休・育休制度が整っていることは最低条件です。しかし、単に「制度がある」というだけでなく、「実際に制度が活用されているか」という実態まで確認することが極めて重要です。

確認すべきポイントは以下の通りです。

- 育休・産休の取得率と復職率:企業の採用サイトやサステナビリティレポートなどで、具体的な数値が公表されているかを確認しましょう。特に、女性の取得率が100%に近いことはもちろん、復職率が高いかどうかは、「戻ってきやすい職場環境か」を判断する重要な指標です。

- 男性の育休取得実績:男性の育休取得に積極的な企業は、組織全体として子育てへの理解が高い傾向があります。パートナーと協力して子育てをしたいと考えているなら、見逃せないポイントです。

- 時短勤務制度:子どもが何歳になるまで利用できるのか、利用にあたっての条件(給与や評価への影響など)はどうか、といった詳細を確認しましょう。

- その他の福利厚生:企業によっては、託児所の設置やベビーシッター費用の補助、不妊治療支援など、独自の制度を設けている場合があります。

これらの情報は、面接で直接聞きにくい場合もあります。その際は、企業の口コミサイトを参考にしたり、転職エージェントを通じて確認してもらったりするのが有効です。

柔軟な働き方ができる企業を選ぶ

ライフステージの変化に柔軟に対応するためには、時間や場所にとらわれない働き方ができるかどうかも重要な選択基準です。

- リモートワーク(テレワーク)制度:通勤時間を削減でき、育児や介護との両立がしやすくなります。制度の有無だけでなく、どのくらいの頻度で利用できるのか、部署によって差はないかなどを確認しましょう。

- フレックスタイム制度:コアタイム(必ず勤務すべき時間帯)以外は、始業・終業時間を自由に決められる制度です。子どもの送り迎えや通院など、日中の用事に対応しやすくなります。

- 時間単位の有給休暇:半日単位や1日単位だけでなく、1時間単位で有給休暇を取得できる制度があれば、より柔軟な働き方が可能になります。

こうした制度が整っている企業は、社員一人ひとりの事情に配慮し、長く活躍してほしいという姿勢の表れでもあります。「女性が活躍しているか」という観点で、管理職に占める女性の割合や、ロールモデルとなる女性社員がいるかどうかも、企業選びの参考にすると良いでしょう。

【未経験編】キャリアチェンジを成功させるコツ

28歳は、未経験の業界・職種へ挑戦するラストチャンスとも言える時期です。ポテンシャルと社会人経験を武器に、キャリアチェンジを成功させるための3つのコツを紹介します。

これまでの経験との共通点を見つけてアピールする

「未経験」といっても、これまでの6年間の社会人経験がゼロになるわけではありません。成功の鍵は、現職(前職)の経験と、これから挑戦したい仕事との間に「橋」を架けることです。

まずは、キャリアの棚卸しを行い、自分のスキルを「専門スキル(特定の職種でしか使えないスキル)」と「ポータブルスキル(どこでも通用するスキル)」に分解します。そして、ポータブルスキルを中心に、希望する職種でどのように活かせるかを具体的にアピールします。

例えば、アパレルの販売員からIT企業の営業職へ転職する場合、以下のようなアピールが考えられます。

「前職の販売経験を通じて、お客様一人ひとりの潜在的なニーズを引き出し、最適な商品を提案するヒアリング能力と提案力を培いました。また、個人売上目標を達成するための数値管理能力や、顧客満足度を高めるためのコミュニケーション能力も強みです。これらのスキルは、お客様の課題を解決するソリューション営業である貴社の営業職においても、必ず活かせると考えております。」

このように、職種は違えど、求められるスキルの根幹に共通点があることを示せば、採用担当者はあなたが入社後に活躍する姿をイメージしやすくなります。

研修制度が充実している企業を選ぶ

未経験者を採用するということは、企業側もある程度の教育コストを覚悟しています。だからこそ、入社後の研修制度やサポート体制が充実している企業を選ぶことが、スムーズな立ち上がりのために非常に重要です。

求人票の「歓迎要件」に「未経験者歓迎」と記載があることはもちろん、以下のような点を確認しましょう。

- 入社後研修の有無と内容:業界知識や商品知識、業務に必要なツールなどについて、体系的な研修プログラムが用意されているか。

- OJTの体制:専任の教育担当(メンター)がつき、一定期間マンツーマンで指導してくれる体制があるか。

- 資格取得支援制度:業務に関連する資格の取得を会社が支援(受験費用補助、報奨金など)してくれるか。これは、社員のスキルアップを後押しする姿勢の表れです。

「未経験でも安心して飛び込める環境か」という視点で企業を見ることで、入社後のギャップを減らし、着実にスキルを身につけていくことができます。

成長が見込める業界・職種を選ぶ

せっかくキャリアチェンジをするのであれば、将来性のある「成長市場」を選ぶことを強くおすすめします。市場が拡大している業界は、常に人材が不足しており、未経験者でも採用されるチャンスが多い傾向があります。

また、成長市場に身を置くことで、以下のようなメリットがあります。

- 自身の市場価値の向上:需要の高いスキルが身につき、将来的に再度転職する際にも有利になります。

- ポストの増加:事業が拡大するにつれて、新しいポジションが生まれやすく、キャリアアップの機会も豊富です。

- 年収アップの期待:業界全体が成長しているため、個人の給与水準も上がりやすい傾向があります。

具体的には、IT・Web業界、DX(デジタルトランスフォーメーション)関連、医療・ヘルスケア、再生可能エネルギーなどの分野が挙げられます。こうした成長分野の中から、自分の興味や適性に合うものを選ぶことが、長期的なキャリアの成功につながります。

28歳の転職でよくある失敗例と対策

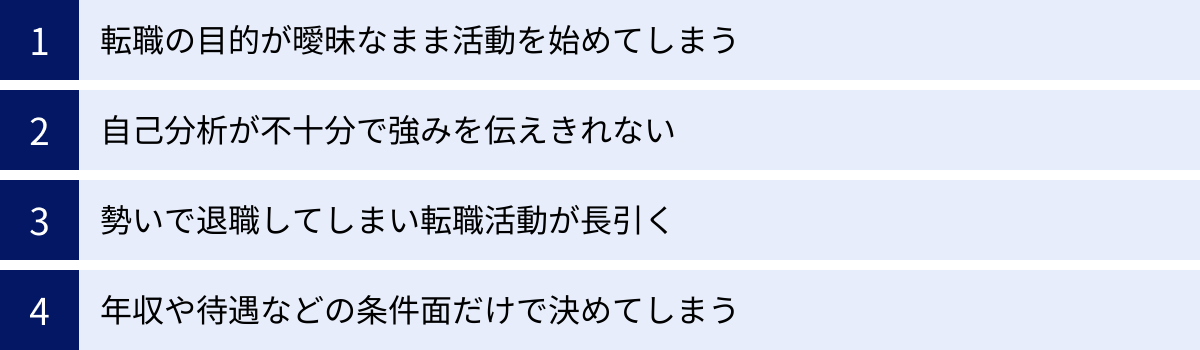

28歳の転職はチャンスが多い一方で、準備不足や判断ミスから失敗に終わってしまうケースも少なくありません。ここでは、よくある失敗パターンとその対策を学び、同じ轍を踏まないようにしましょう。

転職の目的が曖昧なまま活動を始めてしまう

最も多い失敗例が、「なぜ転職するのか」という目的が明確でないまま、転職活動をスタートさせてしまうケースです。

- 失敗例:「今の仕事がつまらない」「上司と合わない」「残業が多い」といった現状への不満が先行し、とにかく今の環境から抜け出すことだけが目的になってしまう。その結果、転職先の企業を深く吟味せず、内定が出たところに安易に決めてしまう。しかし、入社してみると、結局同じような不満(人間関係、業務内容など)を抱え、再び転職を考えることになる。

このような「逃げの転職」は、根本的な問題解決につながりません。

【対策】転職の軸を明確にする

転職活動を始める前に、必ず「自己分析」の時間を設けましょう。そして、「転職によって何を成し遂げたいのか(Will)」「自分に何ができるのか(Can)」「会社から何を求められているのか(Must)」を整理し、自分なりの「転職の軸」を定めることが重要です。

転職の軸を明確にするための問い:

- 不満の深掘り:「なぜ」今の仕事がつまらないのか?具体的にどの部分に不満を感じるのか?

- 理想の明確化:どのような仕事内容、働き方、環境であれば満足できるのか?

- 優先順位付け:年収、仕事内容、勤務地、働きがい、人間関係など、転職で実現したいことの中で、絶対に譲れない条件は何か?逆に、妥協できる条件は何か?

転職の目的が「〇〇から逃げるため」ではなく、「〇〇を実現するため」というポジティブなものに変わったとき、初めて企業選びの明確な基準が生まれます。 この軸があれば、目先の条件に惑わされることなく、自分にとって本当に良い企業を見極めることができます。

自己分析が不十分で強みを伝えきれない

次に多いのが、自分の強みやスキルを客観的に把握できておらず、応募書類や面接で効果的にアピールできないケースです。

- 失敗例:職務経歴書に、これまでの業務内容をただ時系列で羅列するだけ。面接で「あなたの強みは何ですか?」と聞かれても、「コミュニケーション能力です」「真面目なところです」といった抽象的な答えしかできず、具体的なエピソードで裏付けることができない。その結果、採用担当者に「この人が入社して、うちでどう活躍してくれるのかイメージが湧かない」と思われてしまい、選考を通過できない。

28歳にもなれば、何かしらのスキルや実績があるはずです。それを伝えきれないのは、非常にもったいないことです。

【対策】キャリアの棚卸しと実績の言語化・数値化

自己分析を通じて、徹底的に「キャリアの棚卸し」を行いましょう。新卒で入社してから現在まで、どのような業務を担当し、どのような役割を果たし、どのような成果を上げてきたのかを、些細なことでもすべて書き出します。

その上で、自分の強みや実績を「言語化」「数値化」する作業が不可欠です。

- 言語化の例:「頑張った」→「どのような課題に対して、どのような工夫をして、どのように乗り越えたのか」をストーリーで語れるようにする。

- 数値化の例:「売上に貢献した」→「前年比120%の売上を達成した」。「業務を効率化した」→「月間10時間の作業時間を削減した」。

この作業を行うことで、誰が聞いても納得できる、客観的で説得力のある自己PRが完成します。自分の価値を正しく相手に伝える準備を怠らないことが、選考突破率を上げるための鍵です。

勢いで退職してしまい転職活動が長引く

現職への不満が強い場合、「もう辞めたい」という気持ちが先行し、次の職場が決まる前に勢いで退職してしまうケースがあります。これは非常にリスクの高い選択です。

- 失敗例:退職後に転職活動を始めたものの、思ったように内定が取れず、無職の期間が長引いてしまう。収入が途絶えたことによる経済的な不安と、「早く決めなければ」という焦りから、本来は希望していなかった条件の会社に妥協して入社してしまう。結果として、満足のいかない転職となり、早期離職につながる。

転職活動は、平均して3ヶ月〜6ヶ月かかると言われています。この期間、無収入で過ごすのは精神的にも経済的にも大きな負担となります。

【対策】在職中の転職活動を原則とする

特別な事情がない限り、転職活動は必ず在職中に行いましょう。

在職中に活動するメリットは計り知れません。

- 経済的な安定:収入があるため、焦らずにじっくりと企業選びができます。

- 精神的な余裕:「最悪、今の会社にいればいい」という気持ちの余裕が、強気な交渉(年収など)を可能にし、結果的に良い条件を引き出しやすくなります。

- キャリアの継続:職務経歴にブランク(空白期間)ができないため、企業側にネガティブな印象を与えません。

確かに、働きながらの転職活動は時間的に大変ですが、平日の夜や休日を使ったり、有給休暇をうまく活用して面接時間を確保したりするなどの工夫で乗り越えられます。転職エージェントを利用すれば、面接の日程調整などを代行してくれるため、負担を軽減することも可能です。安易な退職は、選択肢を狭めるだけだと心に留めておきましょう。

年収や待遇などの条件面だけで決めてしまう

転職の動機として年収アップは重要ですが、給与や福利厚生といった条件面だけで転職先を決定してしまうと、入社後にミスマッチが発覚するリスクが高まります。

- 失敗例:提示された年収の高さに惹かれて、A社への入社を即決。しかし、入社してみると、個人の成果を過度に重視する実力主義の社風が自分に合わなかったり、聞いていた話と実際の業務内容が大きく異なっていたりした。仕事へのモチベーションが維持できず、人間関係にも悩み、結局「前の会社のほうが良かった」と後悔することになる。

年収や待遇は、仕事の満足度を構成する一要素に過ぎません。

【対策】多角的な視点で企業を評価する

条件面も重要ですが、それ以外にも「企業文化・社風」「仕事内容の具体性」「キャリアパス」「働く人々の雰囲気」など、多角的な視点から企業を評価することが、入社後のギャップを防ぐために不可欠です。

これらの情報を得るためには、以下のような行動が有効です。

- 面接での逆質問:面接の最後にある逆質問の時間を最大限に活用し、「チームの雰囲気はどうか」「社員の評価制度はどのようになっているか」「入社後に期待される役割は何か」などを具体的に質問する。

- 社員との面談:可能であれば、現場で働く社員と話す機会(カジュアル面談など)を設けてもらい、リアルな声を聞く。

- 企業の口コミサイトの活用:あくまで参考程度ですが、元社員や現役社員の書き込みから、企業の内部事情を垣間見ることができます。

「この会社で働く自分が、生き生きと活躍している姿を具体的にイメージできるか?」という問いを自分に投げかけ、納得できる答えが出るかどうかを、最終的な判断基準にすることをおすすめします。

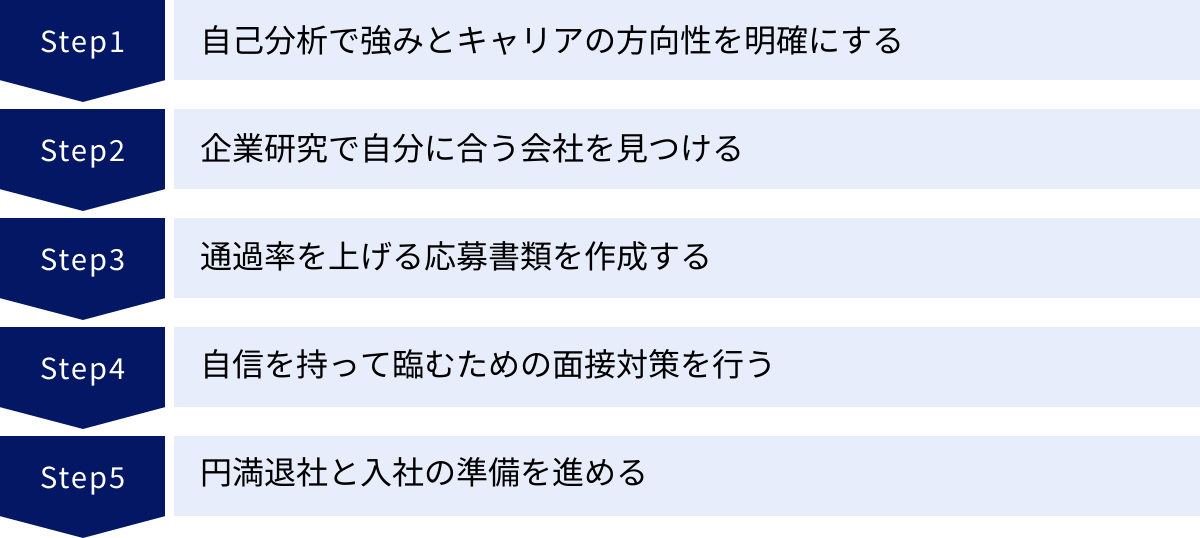

転職を成功に導く活動の進め方5ステップ

28歳の転職を成功させるためには、やみくもに行動するのではなく、戦略的に、順序立てて活動を進めることが重要です。ここでは、転職活動の開始から入社までを5つのステップに分け、各段階でやるべきことを具体的に解説します。

①自己分析で強みとキャリアの方向性を明確にする

転職活動の全ての土台となる、最も重要なステップです。ここが曖昧なままだと、後々の企業選びや面接で必ずつまずきます。時間をかけてじっくりと取り組みましょう。

- キャリアの棚卸し:新卒入社から現在まで、どのような部署で、どのような業務に、どのような立場で関わってきたのかを全て書き出します。成功体験だけでなく、失敗体験や苦労したことも含めて洗い出すことで、客観的な自己評価が可能になります。

- 強み(Can)と志向(Will)の明確化:

- Can(できること):棚卸しした経験の中から、自分の得意なこと、スキルとして身についたこと(専門スキル、ポータブルスキル)を抽出します。成果は「売上〇%アップ」「コスト〇%削減」のように、できるだけ数値化するのがポイントです。

- Will(やりたいこと):何をしている時にやりがいを感じるか、どのような環境で働きたいか、将来どのようなキャリアを築きたいかを考えます。仕事内容だけでなく、働き方(リモート、フレックスなど)や企業文化(挑戦的、安定的など)も含めて具体的にします。

- フレームワークの活用:思考を整理するために、「Will-Can-Must分析」や、自分の強み・弱み・機会・脅威を分析する「SWOT分析」といったフレームワークを活用するのも有効です。

このステップのアウトプットは、「転職の軸(譲れない条件と妥協できる条件)」と「アピールすべき自分の強み」です。これが明確になることで、ブレない転職活動が可能になります。

②企業研究で自分に合う会社を見つける

自己分析で定めた「転職の軸」を基に、具体的な応募先企業を探していきます。求人サイトを眺めるだけでなく、多角的な情報収集がミスマッチを防ぐ鍵です。

- 情報源の多様化:

- 転職サイト・エージェント:幅広い求人情報を効率的に収集できます。エージェントからは非公開求人の紹介も受けられます。

- 企業の公式サイト:事業内容、企業理念、IR情報(株主向け情報)などを読み込み、企業の方向性や財務状況を把握します。

- 社員インタビューやブログ:どのような人が、どのような想いで働いているのか、社風を感じ取るヒントになります。

- 企業の口コミサイト:元社員・現役社員のリアルな声を知ることができます。ただし、ネガティブな意見に偏りがちな点には注意し、参考情報として活用しましょう。

- 求人票の深読み:単に給与や勤務地だけでなく、「仕事内容」の欄を熟読し、自分のやりたいこと(Will)と合致するかを確認します。「応募資格」や「歓迎スキル」の欄から、企業が求めている人物像(Must)を正確に読み取り、自分の強み(Can)と重なる部分を探します。

- 応募企業のリストアップと優先順位付け:「転職の軸」に照らし合わせ、応募したい企業をリストアップします。その上で、「第一志望群」「第二志望群」のように優先順位をつけ、効率的に応募を進める計画を立てましょう。

「なんとなく良さそう」ではなく、「自分の〇〇という軸に合致しているから」という明確な理由を持って応募することが、質の高い転職活動につながります。

③通過率を上げる応募書類を作成する

応募書類(履歴書、職務経歴書)は、あなたと企業との最初の接点です。ここで採用担当者の興味を引けなければ、面接に進むことすらできません。

- 履歴書と職務経歴書の役割分担:

- 履歴書:あなたのプロフィールを簡潔に伝える公的な書類。誤字脱字は厳禁です。

- 職務経歴書:あなたのスキルや実績をアピールし、「会ってみたい」と思わせるためのプレゼン資料。最も力を入れるべき書類です。

- 職務経歴書のポイント:

- 要約(サマリー)を冒頭に:採用担当者は多忙です。冒頭の3〜5行で、あなたのキャリアの概要と強みがわかるように簡潔にまとめましょう。

- 実績は具体的に、数値で示す:ステップ①で整理した内容を基に、「いつ、どこで、何を、どのように行い、どのような成果を出したか」を具体的に記述します。STARメソッド(Situation: 状況, Task: 課題, Action: 行動, Result: 結果)を意識すると、論理的で分かりやすい文章になります。

- 応募企業ごとにカスタマイズする:使い回しはNGです。企業の求める人物像に合わせて、アピールする実績やスキルの順番を入れ替えたり、強調するポイントを変えたりする工夫が、通過率を大きく左右します。

- 第三者のチェックを受ける:完成したら、転職エージェントのキャリアアドバイザーや、信頼できる知人など、第三者に読んでもらいましょう。客観的な視点からのフィードバックは、自分では気づけない改善点を発見するのに役立ちます。

④自信を持って臨むための面接対策を行う

書類選考を通過したら、いよいよ面接です。準備を万全に行い、自信を持って自分をアピールしましょう。

- 頻出質問への回答準備:

- 「自己紹介・自己PRをしてください」

- 「転職理由と志望動機を教えてください」

- 「あなたの強みと弱みは何ですか?」

- 「これまでの成功体験・失敗体験を教えてください」

- 「5年後、10年後のキャリアプランは?」

これらの質問に対して、応募書類の内容と一貫性のある回答を、具体的なエピソードを交えて語れるように準備します。丸暗記ではなく、要点を押さえて自分の言葉で話せるように練習しましょう。

- 逆質問の準備:面接の最後には、ほぼ必ず「何か質問はありますか?」と聞かれます。これはあなたの意欲を示す絶好の機会です。「特にありません」は絶対に避けましょう。企業研究で生まれた疑問や、入社後の働き方を具体的にイメージするための質問(例:「配属予定チームの体制やミッションは?」「入社後に活躍している方の共通点は?」など)を3〜5個用意しておきます。

- 模擬面接の実施:転職エージェントが提供する模擬面接サービスを利用したり、友人や家族に面接官役を頼んだりして、実際に声に出して話す練習を重ねましょう。話すスピードや声のトーン、表情、姿勢などもチェックしてもらうと効果的です。

面接は「自分を売り込むプレゼンの場」であると同時に、「企業が自分に合うかを見極める場」でもあります。 対等な立場で、誠実にコミュニケーションを取る姿勢が大切です。

⑤円満退社と入社の準備を進める

内定を獲得したら、転職活動はゴールではありません。現在の職場を円満に退社し、新しい職場でスムーズなスタートを切るための準備が必要です。

- 内定承諾と退職交渉:

- 内定が出たら、労働条件通知書で給与や待遇を最終確認し、正式に内定を承諾します。

- 退職の意思は、まず直属の上司に口頭で伝えます。法律上は2週間前で良いとされていますが、会社の就業規則(通常1〜2ヶ月前)に従い、余裕を持って伝えるのがマナーです。強い引き止めにあう可能性もありますが、感謝の気持ちを伝えつつも、転職の意思が固いことを毅然とした態度で示しましょう。

- 業務の引き継ぎ:後任者やチームのメンバーが困らないよう、責任を持って業務の引き継ぎを行います。引き継ぎ資料を作成し、丁寧な説明を心がけることが、社会人としての最後の務めです。「立つ鳥跡を濁さず」の精神で、良好な関係を保ったまま退職しましょう。

- 入社準備:入社に必要な書類(年金手帳、雇用保険被保険者証など)を準備します。また、有給消化期間などを利用して、新しい職場で必要になる知識の勉強や、資格の取得など、自己投資の時間に充てるのもおすすめです。

これらのステップを一つひとつ丁寧に進めることが、満足度の高い転職を実現するための確実な道筋となります。

28歳におすすめの業界・職種

28歳からの転職では、これまでの経験を活かしつつ、将来性のある分野を選ぶことが重要です。ここでは、未経験からの挑戦もしやすく、かつ今後のキャリアアップが期待できるおすすめの業界と職種を紹介します。

おすすめの業界

市場が成長しており、人材需要が高い業界は、未経験者でも門戸が開かれていることが多く、28歳からのキャリアチェンジに適しています。

IT・Web業界

IT・Web業界は、今後も高い成長が見込まれる筆頭格の業界です。DX(デジタルトランスフォーメーション)の波はあらゆる産業に及んでおり、IT人材の需要はとどまることを知りません。

- 魅力:

- 高い将来性:技術革新が絶えず、常に新しいビジネスが生まれる活気のある市場です。

- 専門スキルが身につく:プログラミングやWebマーケティングなど、ポータビリティの高い専門スキルを習得でき、自身の市場価値を高められます。

- 柔軟な働き方:リモートワークやフレックスタイム制を導入している企業が多く、ワークライフバランスを重視する人にも適しています。

- 未経験からの挑戦:エンジニアやデザイナーだけでなく、営業、マーケティング、カスタマーサクセスなど、多様な職種で未経験者向けの求人が存在します。特に、他業種で培った顧客折衝能力や課題解決能力は、IT業界の営業職やコンサルタント職で高く評価されます。

コンサルティング業界

企業の経営課題を解決に導くコンサルティング業界も、28歳に人気の転職先です。論理的思考力や問題解決能力といったポータブルスキルが徹底的に鍛えられます。

- 魅力:

- 圧倒的な成長環境:様々な業界のトップ企業が抱える難易度の高い課題に取り組むため、短期間でビジネスパーソンとしての基礎体力や専門性が飛躍的に向上します。

- 高い給与水準:成果が正当に評価され、同年代と比較して高い年収が期待できます。

- 多様なキャリアパス:コンサルティングファームで経験を積んだ後、事業会社の経営企画部門や、スタートアップの幹部として転職するなど、多彩なキャリアが開けます。

- 未経験からの挑戦:20代後半から30代前半のポテンシャル層を積極的に採用する「第二新卒採用枠」が豊富です。現職での実績に加え、地頭の良さや学習意欲が重視されるため、筆記試験やケース面接の対策が必須となります。

人材業界

「人」と「企業」をつなぐ人材業界は、景気の動向に左右されやすいものの、常に一定の需要がある業界です。コミュニケーション能力や対人折衝能力を活かしたい人に向いています。

- 魅力:

- 貢献度の高さ:求職者の人生の転機や、企業の成長に直接関わることができ、大きなやりがいを感じられます。

- 多様な業界知識が身につく:様々な業界の企業や求職者と接するため、幅広いビジネス知識が身につきます。

- 未経験から挑戦しやすい:営業経験や接客経験など、対人スキルが重視されるため、異業種からの転職者が多く活躍しています。

- 主な職種:企業に人材を紹介する「キャリアアドバイザー(CA)」や「リクルーティングアドバイザー(RA)」、求人広告の企画営業などがあります。目標達成意欲の高さが求められる仕事です。

おすすめの職種

職種を選ぶ際は、これまでの経験を少しでも活かせるか、そして将来的な需要があるかを考えるのがポイントです。

営業職

営業職は、あらゆる業界に存在する、ビジネスの根幹をなす職種です。未経験者向けの求人が最も多く、ポータブルスキルを活かしてキャリアチェンジしやすいのが特徴です。

- 魅力:

- ポータブルスキルが活きる:コミュニケーション能力、ヒアリング能力、課題解決能力など、前職で培ったスキルを直接活かすことができます。

- 成果が評価されやすい:売上などの数値目標が明確なため、実績が給与や昇進に直結しやすいです。インセンティブ制度のある企業では、大幅な年収アップも狙えます。

- 多様な選択肢:有形商材(メーカーなど)、無形商材(IT、広告、金融など)、個人向け(BtoC)、法人向け(BtoB)など、多種多様な営業職があり、自分の適性や興味に合わせて選べます。

- 28歳からのポイント:単なる「物売り」ではなく、顧客の課題を解決する「ソリューション営業」や、より専門知識が求められる業界(IT、医療など)の営業に挑戦することで、市場価値の高いキャリアを築けます。

ITエンジニア

ITエンジニアは、深刻な人手不足が続いており、将来性・需要ともに非常に高い専門職です。論理的思考が得意な人や、ものづくりが好きな人に向いています。

- 魅力:

- 高い専門性:一度スキルを身につければ、年齢を重ねても専門職として活躍し続けることができます。フリーランスとして独立する道も開けます。

- 需要の高さ:引く手あまたの売り手市場であり、好条件での転職がしやすいです。

- 多様な働き方:リモートワークが可能な求人が多く、場所を選ばずに働ける可能性があります。

- 28歳からのポイント:未経験から目指す場合、プログラミングスクールに通うなど、一定の自己学習は必須です。まずは研修制度が充実している企業に入社し、実務経験を積むことが重要になります。Web系(Webサイトやアプリ開発)、業務系(企業の基幹システム開発)、インフラ系(サーバーやネットワーク構築)など、様々な分野があります。

企画・マーケティング職

自社の製品やサービスを「どう売るか」を考える企画・マーケティング職は、事業の成長に直接貢献できるやりがいのある仕事です。営業などで培った顧客視点を活かせます。

- 魅力:

- 事業への貢献度:市場分析から戦略立案、プロモーション実行まで、事業の根幹に関わる仕事ができます。

- 創造性と分析力の両方が求められる:クリエイティブなアイデアと、データに基づいた論理的な分析の両方が必要とされ、ビジネススキルを総合的に高められます。

- 28歳からのポイント:未経験からいきなり企画・マーケティング職に就くのはハードルが高い場合もあります。まずは営業職として入社し、顧客理解を深めた上で、社内異動を目指すというキャリアパスも有効です。近年は、Webマーケティング(SEO、広告運用、SNSなど)のスキルを持つ人材の需要が特に高まっています。

28歳の転職に役立つおすすめ転職エージェント・サイト6選

28歳の転職活動を効率的かつ成功に導くためには、転職エージェントや転職サイトの活用が不可欠です。それぞれに特徴があるため、複数のサービスに登録し、自分に合ったものを見つけるのがおすすめです。ここでは、代表的な6つのサービスを紹介します。

| サービス名 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| ①リクルートエージェント | 業界最大手。圧倒的な求人数(公開・非公開)と全業種・職種を網羅するカバレッジが強み。実績豊富なキャリアアドバイザーが多数在籍。 | 初めて転職する人、多くの求人から選びたい人、地方での転職を考えている人 |

| ②doda | 「エージェントサービス」と「転職サイト」の両機能を併せ持つ。キャリアカウンセリングの丁寧さに定評があり、自己分析からサポート。 | じっくり相談しながら進めたい人、自分のペースで求人を探したい人 |

| ③マイナビAGENT | 20代・第二新卒の転職支援に強み。中小・ベンチャー企業の求人も豊富で、独占求人も多い。親身なサポートが特徴。 | 20代のサポートに強いエージェントを求める人、中小企業も視野に入れたい人 |

| ④type転職エージェント | IT・Web業界や営業職、ハイクラス層の転職支援に特化。一都三県(東京・神奈川・埼玉・千葉)の求人が中心。 | IT業界でキャリアアップしたい人、首都圏で働きたい人、年収アップを狙いたい人 |

| ⑤UZUZ | 第二新卒・既卒・フリーターなど20代の就職・転職支援に特化。一人ひとりに合わせた手厚い個別サポートが魅力。 | 未経験からのキャリアチェンジを目指す人、面接対策などを丁寧に行ってほしい人 |

| ⑥Re就活 | 日本で唯一の20代専門転職サイト。未経験者歓迎の求人が多く、キャリアチェンジを目指す20代に最適。スカウト機能も充実。 | 未経験職種に挑戦したい20代、Webサイトで気軽に情報収集を始めたい人 |

①リクルートエージェント

業界No.1の求人数を誇る、最大手の転職エージェントです。あらゆる業界・職種の求人を網羅しており、特に非公開求人(一般には公開されていない優良求人)の数が豊富なのが最大の魅力です。転職を考え始めたら、まず登録しておいて損はないサービスと言えます。各業界に精通したキャリアアドバイザーが、書類添削から面接対策、年収交渉までトータルでサポートしてくれます。

(参照:株式会社リクルート公式サイト)

②doda

パーソルキャリア株式会社が運営する、リクルートエージェントと並ぶ大手総合転職サービスです。大きな特徴は、専任のキャリアアドバイザーがサポートしてくれる「エージェントサービス」と、自分で求人を探して応募できる「転職サイト」の機能を一つのサービスで利用できる点です。自分のペースで活動を進めたいけれど、プロの意見も聞きたいという人に最適です。定期的に開催される転職フェアも、情報収集の場として役立ちます。

(参照:パーソルキャリア株式会社 doda公式サイト)

③マイナビAGENT

新卒採用で有名なマイナビが運営する転職エージェントで、特に20代や第二新卒のサポートに定評があります。大手企業だけでなく、優良な中小・ベンチャー企業の求人も多く扱っているのが特徴です。キャリアアドバイザーが各企業と密な関係を築いているため、社風や働き方といったリアルな内部情報を提供してくれます。丁寧で親身なサポートを受けたい人におすすめです。

(参照:株式会社マイナビ 公式サイト)

④type転職エージェント

株式会社キャリアデザインセンターが運営する、特にIT・Web業界や、ものづくり系のエンジニア、営業職の転職支援に強みを持つエージェントです。首都圏(一都三県)の求人が中心で、年収アップを目的とした転職サポートに定評があります。専門性の高いキャリアアドバイザーが多く、IT業界でのキャリアプランニングなど、深い相談が可能です。

(参照:株式会社キャリアデザインセンター type転職エージェント公式サイト)

⑤UZUZ

株式会社UZUZが運営する、20代の若手層に特化した転職エージェントです。「第二新卒」「既卒」「フリーター」「ニート」からの正社員就職・転職支援を強みとしており、未経験からのキャリアチェンジを目指す28歳には心強い味方です。一人あたりのサポート時間が非常に長く、キャリアカウンセリングから書類作成、面接対策まで、マンツーマンで徹底的にサポートしてくれます。入社後の定着率が高いのも特徴です。

(参照:株式会社UZUZ 公式サイト)

⑥Re就活

株式会社学情が運営する、20代専門の転職サイトです。掲載されている求人の多くが「職種未経験歓迎」「業種未経験歓迎」となっており、キャリアチェンジを目指す28歳にとって最適な求人が見つかりやすいプラットフォームです。企業の「求める人物像」や「仕事のやりがい」などが詳しく書かれており、企業理解を深めやすい工夫がされています。気になる企業に「興味がある」ボタンを押すだけで、企業からアプローチが来るスカウト機能も便利です。

(参照:株式会社学情 Re就活公式サイト)

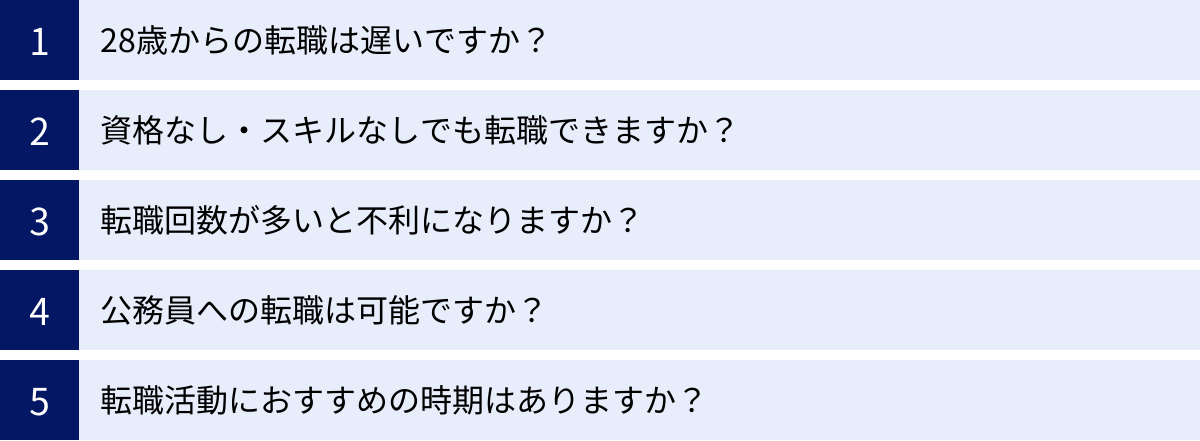

28歳の転職に関するよくある質問

最後に、28歳の転職に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

28歳からの転職は遅いですか?

結論から言うと、全く遅くありません。むしろ、転職市場において非常に有利な「ゴールデンエイジ」の一つです。

理由はこれまで述べてきた通り、28歳は「約6年間の社会人経験で培った実績や基礎スキル」と、「30代以降に比べて高い柔軟性や成長可能性(ポテンシャル)」の両方を兼ね備えているからです。企業からは、即戦力性と将来性の両面から高く評価されます。

確かに、20代前半の第二新卒と比べると未経験分野へのハードルは少し上がりますが、30代になるとさらに専門性やマネジメント経験が求められ、選択肢は狭まっていきます。その意味で、28歳はキャリアアップもキャリアチェンジもしやすい、絶好のタイミングと言えるでしょう。

資格なし・スキルなしでも転職できますか?

「スキルなし」と考えている方も、6年間の社会人経験で身につけたポータブルスキル(コミュニケーション能力、問題解決能力、タスク管理能力など)が必ずあります。 まずは自己分析を通じて、これらの「目に見えないスキル」を言語化することが重要です。

資格は、必須とされる専門職(士業など)でない限り、必ずしも必要ではありません。もちろん、希望する職種に関連する資格(例:ITパスポート、簿記など)があれば、学習意欲のアピールにはなりますが、それ以上に実務経験やポテンシャルが重視されます。

「未経験者歓迎」の求人であれば、入社後の研修制度が整っている場合がほとんどです。資格取得に時間を費やすよりも、まずはポータブルスキルを武器に転職活動を始め、入社後に必要な知識や資格を学んでいくという姿勢が現実的です。

転職回数が多いと不利になりますか?

一般的に、短期間での転職を繰り返していると「忍耐力がない」「すぐに辞めてしまうのでは」という懸念を持たれ、不利になる可能性はあります。

しかし、28歳で2〜3回程度の転職であれば、そこまで大きなマイナスにはならないことが多いです。重要なのは回数そのものよりも、「それぞれの転職理由に一貫性があり、ポジティブな目的(キャリアアップなど)で説明できるか」どうかです。

例えば、「営業スキルを磨くためにA社へ→マーケティングの視点を学ぶためにB社へ→両方の経験を活かして、より上流の事業企画に挑戦したく、御社を志望しました」というように、一貫したキャリアの軸を示せれば、むしろ計画性があると評価されることもあります。逆に、それぞれの転職理由が「人間関係が悪くて」「仕事がつまらなくて」といったネガティブなものばかりだと、印象は悪くなります。

公務員への転職は可能ですか?

はい、可能です。28歳であれば、多くの自治体や国家公務員の採用試験の年齢要件を満たしています。

公務員試験には、主に「大卒程度試験(一般枠)」と「社会人経験者採用試験(経験者枠)」があります。

- 大卒程度試験:年齢制限は、多くの地方公務員で30歳前後、国家公務員で30歳までと設定されています。筆記試験が中心となるため、十分な勉強時間の確保が必要です。

- 社会人経験者採用:民間企業等での職務経験を活かす採用枠です。年齢要件は30代〜50代までと幅広く設定されていることが多いですが、20代後半から応募できる場合もあります。筆記試験の負担が一般枠より軽い代わりに、職務経験や論文、面接が重視されます。

民間企業で培った経験(例:ITスキル、折衝能力など)をアピールできる経験者採用は、28歳にとって有力な選択肢の一つです。安定した環境で社会に貢献したいと考えるなら、挑戦する価値は十分にあります。

転職活動におすすめの時期はありますか?

一般的に、求人数が増えるのは「2月〜3月」と「9月〜10月」と言われています。これは、4月入社や10月入社に向けて、企業が採用活動を活発化させるためです。多くの求人から選びたい場合は、この時期に合わせて準備を進めると良いでしょう。

- 2月〜3月:年度末に向けて退職者が出る補充や、新年度の事業計画に基づく増員のための採用がピークを迎えます。

- 9月〜10月:下半期が始まるタイミングでの人員強化や、夏のボーナス後に退職した人の欠員補充のための採用が増えます。

ただし、これはあくまで一般的な傾向であり、中途採用は通年で行われています。 特にIT業界など人材不足が深刻な業界では、時期に関わらず常に採用活動が行われています。

最も重要なのは、「あなた自身の準備が整ったタイミングで始めること」です。焦って準備不足のまま活動しても良い結果にはつながりません。自己分析や情報収集をしっかり行い、自信を持って臨める状態になった時が、あなたにとってのベストな開始時期と言えるでしょう。