「人生100年時代」と言われる現代において、50代はキャリアの終盤ではなく、新たなステージへの転換期と捉える方が増えています。長年勤めた会社を離れ、まったく新しい分野に挑戦したいと考える50代の方も少なくないでしょう。しかし、いざ転職活動を始めようとすると、「50代で未経験の職種に転職するのは、やはり厳しいのではないか」という不安が頭をよぎるかもしれません。

確かに、年齢や経験を問わないポテンシャル採用は若い世代が中心となりがちで、50代の未経験者にとって転職のハードルは決して低くはありません。しかし、その一方で、深刻な人手不足に悩む業界や、50代ならではの豊富な人生経験やスキルを求める企業も数多く存在します。

重要なのは、50代の転職市場のリアルな現状を正しく理解し、企業が何を求めているのかを把握した上で、戦略的に活動することです。これまでのキャリアで培った見えざる資産を「強み」として言語化し、謙虚に学ぶ姿勢を示すことで、道は必ず開けます。

この記事では、50代で未経験の職種への転職を検討している方に向けて、転職市場の現状から、企業が50代に期待すること、挑戦しやすいおすすめの職種、そして転職を成功に導くための具体的なコツや注意点まで、網羅的に解説します。この記事が、あなたの新たな一歩を力強く後押しするものとなれば幸いです。

目次

50代・未経験の転職は厳しい?市場の現状を解説

50代で未経験の分野への転職を考えたとき、誰もが「本当に可能なのだろうか」という疑問と不安を感じるものです。まずは、感情論や思い込みではなく、客観的なデータと企業側の視点から、50代の転職市場の「今」を冷静に見ていきましょう。厳しい側面と、希望が持てる側面の両方を理解することが、成功への第一歩となります。

50代の転職者数は増加傾向にある

まず押さえておきたいのは、50代で転職する人自体は、決して珍しい存在ではないという事実です。総務省統計局が公表している「労働力調査」によると、転職者数は近年増加傾向にあり、その中でも45歳〜54歳、55歳〜64歳といった中高年層の転職者数も増加しています。

この背景には、いくつかの社会的な要因が絡み合っています。

第一に、「人生100年時代」という価値観の浸透です。かつてのように60歳や65歳で完全にリタイアするのではなく、その後も長く働き続けたいと考える人が増えました。それに伴い、定年制度を見直したり、定年を延長したりする企業も増加しており、50代をキャリアの折り返し地点と捉え、残りの職業人生をより充実させるために転職を選ぶ人が増えています。

第二に、労働市場の流動化です。終身雇用制度が実質的に崩壊し、一つの会社に勤め上げることが当たり前ではなくなりました。キャリアアップや働き方の多様化を求めて、年代を問わず転職が一般化したことも、50代の転職を後押ししています。

第三に、深刻化する人手不足です。少子高齢化の影響で、多くの産業で働き手の確保が急務となっています。特に、若手人材の確保が難しい業界や職種では、年齢に関わらず意欲のある人材を積極的に採用する動きが活発化しており、これが50代の転職者にとって追い風となっています。

このように、50代で転職活動をすること自体は、もはや特別なことではありません。市場には、同世代のライバルもいれば、50代の労働力を求める企業も確実に存在します。重要なのは、この市場の中で自分という商品をどう見せ、どう売り込んでいくかという視点です。

参照:総務省統計局「労働力調査(詳細集計)」

未経験の職種への転職は簡単ではない

50代の転職者数が増加している一方で、「未経験の職種へ」という条件が加わると、そのハードルは格段に上がるのが現実です。企業が中途採用を行う主な目的は、欠員補充や事業拡大に伴う即戦力の確保です。そのため、採用活動では、どうしてもその職種に関する専門知識や実務経験を持つ人が優先されやすくなります。

企業が50代の「未経験者」の採用に慎重になる理由は、主に以下の点が挙げられます。

- 教育コストと時間: 新しい業務を一から教えるには、相応の教育コストと時間がかかります。一般的に、若手社員の方が新しい知識やスキルの吸収が早いと考えられており、長期的な視点での投資対効果を考えると、ポテンシャル採用は若手に軍配が上がりがちです。

- 組織への適応(カルチャーフィット): 長年、特定の企業文化や仕事の進め方に慣れ親しんできた50代が、全く新しい環境にスムーズに適応できるか、という懸念があります。特に、年下の上司や同僚との関係性をうまく築けるか、プライドが邪魔をしないか、といった人間関係の側面を不安視する採用担当者は少なくありません。

- 体力的な懸念: 職種によっては、体力的な負担が大きいものもあります。年齢を重ねると、どうしても体力は低下する傾向にあるため、業務を問題なく遂行できるかどうかがシビアに判断されます。

- 賃金の問題: 50代は、これまでのキャリアで相応の給与水準に達しているケースが多いです。しかし、未経験職種では新人としてスタートするため、企業が提示できる給与と本人の希望額に大きなギャップが生まれやすく、採用のミスマッチが起こりやすい点も課題です。

これらの理由から、多くの企業では、未経験者の採用は30代前半まで、と考えるのが一般的です。しかし、これはあくまで一般論です。深刻な人手不足に陥っている業界や、後述する「ポータブルスキル」を高く評価する企業であれば、50代の未経験者にも門戸は開かれています。「厳しい」という現実を直視しつつも、悲観的になる必要はありません。どの市場を狙い、何をアピールすればその厳しさを乗り越えられるかを考えることが重要です。

50代は即戦力としての活躍が期待されている

では、企業は50代の採用において、一体何を期待しているのでしょうか。その答えは極めてシンプルで、「即戦力」としての活躍です。若手社員に期待されるような「将来性」や「ポテンシャル」ではありません。入社後、比較的早い段階で、何らかの形で企業に貢献してくれることを強く期待されています。

ここで注意したいのは、「即戦力」という言葉の解釈です。多くの人が「即戦力=その職種の専門スキル」と考えがちですが、50代の未経験者採用においては、それだけを指すわけではありません。もちろん、応募する職種に関連するスキルや資格があれば強力な武器になりますが、企業が50代に期待する「即戦力性」は、もっと幅広く、奥深いものです。

具体的には、以下のような能力が「即戦力」として評価されます。

- これまでの社会人経験で培った課題解決能力

- 部下や後輩を育成し、チームをまとめたマネジメント経験

- 長年のキャリアで築き上げた人脈や、円滑な交渉を進める対人スキル

これらは、特定の業界や職種に限定されない、持ち運び可能なスキル(ポータブルスキル)です。たとえ未経験の分野であっても、これらのスキルを新しい環境で応用し、組織が抱える課題の解決や、チーム全体の生産性向上に貢献してくれること。これこそが、企業が50代の未経験者に真に期待している「即戦力」の姿です。

したがって、50代・未経験の転職活動においては、「自分は未経験だから」と卑下するのではなく、「自分はこれまでの〇〇という経験を通じて、貴社の△△という課題に貢献できる」と、自信を持ってアピールすることが不可欠です。次の章では、企業が具体的にどのような能力を期待しているのかを、さらに詳しく掘り下げていきます。

企業が50代の未経験者に期待する3つのこと

50代の未経験者採用において、企業は単なる労働力以上の価値を求めています。それは、長年の社会人経験を通じてのみ培われる、深みのあるスキルや人間力です。採用担当者は、履歴書や職務経歴書の表面的な情報だけでなく、その裏にある応募者の潜在的な貢献能力を見極めようとしています。ここでは、企業が特に重視する3つの期待について、具体的に解説します。これらのポイントを理解し、自身の経験と結びつけることが、採用を勝ち取るための鍵となります。

① 豊富な経験に基づく課題解決能力

企業が50代の未経験者に最も期待することの一つが、豊富な経験に裏打ちされた高度な課題解決能力です。20代や30代の社員が持つ瞬発力や知識量とは異なり、50代は数多くの成功体験と、それ以上に価値のある失敗体験を積み重ねています。この経験の蓄積が、複雑な問題に直面した際の対応力に大きな差を生みます。

若い社員が目の前の事象に一喜一憂しがちなのに対し、50代は物事を多角的・俯瞰的に捉えることができます。例えば、あるトラブルが発生した際に、その場しのぎの対処に終始するのではなく、「なぜこの問題が起きたのか?」という根本原因を探り、「再発を防ぐためにはどうすれば良いか?」という仕組みづくりまで思考を巡らせることができます。これは、過去に類似の状況を何度も経験し、その都度、試行錯誤を繰り返してきたからこそ可能な思考プロセスです。

具体的には、以下のような能力が評価されます。

- 問題発見能力: 現状の業務フローや組織体制の中に潜む非効率な点や潜在的なリスクを、自身の経験則から見つけ出す力。

- 原因分析能力: 発生した問題に対して、複数の要因を冷静に分析し、真の原因を特定する力。

- 解決策立案能力: 過去の事例や知識を応用し、現実的で効果的な解決策を複数パターン考案する力。

- 実行・推進能力: 立案した解決策を実行に移すために、関係者を巻き込み、計画的にプロジェクトを推進する力。

転職活動においては、これらの能力を具体的なエピソードとして語れるように準備しておくことが極めて重要です。例えば、「前職で〇〇という課題がありましたが、私は△△というアプローチで原因を分析し、□□という改善策を実行した結果、コストを〇%削減することに成功しました。この経験で培った課題解決のプロセスは、未経験の分野である貴社の業務効率化にも必ず活かせると考えています」といった形で、自身の経験を応募先企業で再現可能な「スキル」として提示するのです。

たとえ業界や職種が異なっていても、ビジネスにおける課題解決の基本的なフレームワークは共通しています。50代の強みは、このフレームワークを身体で覚えていることに他なりません。この普遍的なスキルをアピールすることができれば、「未経験」というハンデを乗り越え、企業にとって価値ある人材だと認識させることが可能です。

② チームをまとめるマネジメント能力

二つ目に企業が期待するのは、組織の潤滑油となり、チーム全体のパフォーマンスを向上させるマネジメント能力です。ここで言うマネジメントとは、単に役職者として部下を管理することだけを指すものではありません。たとえ役職経験がなかったとしても、後輩の指導や、プロジェクトにおけるチーム内の調整役、部門間の橋渡し役などを担った経験は、立派なマネジメント経験と言えます。

多くの職場では、様々な年代や価値観を持つメンバーが一緒に働いています。特に、経験の浅い若手社員が多いチームでは、メンバー間の意見の対立や、業務の進め方を巡る些細なトラブルが起こりがちです。このような状況において、50代の持つ落ち着きや包容力は、非常に大きな価値を発揮します。

企業が期待するマネジメント能力は、具体的に以下のような側面です。

- 人材育成・指導能力: 自身の経験を元に、若手社員に対して的確なアドバイスを行ったり、相談に乗ったりするメンターとしての役割。高圧的にならず、相手の成長を辛抱強く見守る姿勢が求められます。

- チームビルディング能力: チーム内の風通しを良くし、メンバー一人ひとりが安心して意見を言えるような雰囲気を作り出す力。飲み会の幹事や、レクリエーションの企画といった経験も、この能力のアピールに繋がります。

- 調整・ファシリテーション能力: 異なる意見を持つメンバーの間に入り、双方の主張を尊重しながら、チームとしての合意形成を促す力。会議の場で議論が発散した際に、うまく軌道修正するような役割です。

- リーダーシップ(サーバント・リーダーシップ): 前面に立ってぐいぐい引っ張るタイプのリーダーシップだけでなく、後方からチームを支え、メンバーが働きやすい環境を整える「サーバント・リーダーシップ(支援型リーダーシップ)」も高く評価されます。

これらの能力は、一朝一夕で身につくものではなく、長年の社会人経験の賜物です。面接の場では、「私はリーダー経験はありません」と謙遜するのではなく、「前職では、年齢の離れた若手メンバーとベテラン社員の間の橋渡し役として、双方の意見を聞きながらプロジェクトが円滑に進むよう努めていました」というように、具体的な役割や行動をアピールすることが重要です。新しい環境に飛び込む50代には、プレイヤーとしての活躍と同時に、組織全体の成熟度を高める「大人の存在」としての役割が期待されているのです。

③ これまで培ってきた人脈や交渉力

三つ目の期待は、長年のキャリアを通じて築き上げてきた無形の資産、すなわち「人脈」と、それを活用するための「交渉力」です。ビジネスは、突き詰めれば人と人との繋がりで成り立っています。50代にもなれば、社内外に多種多様な人的ネットワークを構築している方が多いでしょう。それは、元同僚、取引先の担当者、業界団体の知人など、様々です。

この人脈は、転職先の企業にとって、思わぬビジネスチャンスをもたらす可能性があります。例えば、製造業からIT業界に転職した場合を考えてみましょう。転職先のIT企業が製造業向けの新しいサービスを開発しようとしている際に、前職で培った製造業の現場知識や人脈を活かして、的確なアドバイスをしたり、ヒアリング先を紹介したりすることができれば、それは企業にとって計り知れない価値となります。

また、人脈そのものだけでなく、それを築き、維持してきた過程で培われた高度なコミュニケーション能力や交渉力も、同様に高く評価されます。利害が対立する相手との間で、粘り強く交渉を重ねて落としどころを見つけたり、クレーム対応で顧客の怒りを鎮め、逆に信頼を獲得したりした経験。これらは、まさに百戦錬磨の50代ならではの強みです。

企業が評価する具体的なスキルは以下の通りです。

- 人脈形成・活用能力: 業界や職種を超えて、ビジネスに繋がりうる人的ネットワークを構築し、必要な時に協力を仰ぐことができる力。

- 高度な交渉力: 相手の立場や利益を理解した上で、自社の利益を最大化するための妥協点を探る力。単なる「押し」の強さではなく、Win-Winの関係を築く建設的な交渉力が求められます。

- 調整・折衝能力: 複数のステークホルダー(利害関係者)が関わる複雑な案件において、それぞれの意見を調整し、プロジェクトを前に進める力。

- 信頼関係構築能力: 初対面の相手ともすぐに打ち解け、長期的な信頼関係を築くことができる人間的な魅力や誠実さ。

これらのスキルは、営業職や購買職だけでなく、管理部門や企画職など、あらゆる職種で求められます。転職活動においては、「自分はどのような人脈を持っていて、それを新しい会社でどのように活かせるか」という未来志向の視点で語ることが重要です。人脈という見えにくい資産を、企業の利益に繋がる具体的な貢献策として提示できたとき、あなたは他の候補者にはない、唯一無二の価値を持つ存在として評価されるでしょう。

50代・未経験からでも挑戦しやすいおすすめの職種8選

50代・未経験からの転職を考えた時、どのような職種が現実的な選択肢となるのでしょうか。ここでは、比較的「未経験者歓迎」の求人が多く、50代ならではの強みが活かしやすい職種を8つ厳選してご紹介します。これらの職種に共通するのは、「深刻な人手不足」「年齢よりも人柄や責任感が重視される」「研修制度が整っている」といった特徴です。それぞれの仕事内容や求められる資質、注意点を理解し、自分に合った道を探してみましょう。

| 職種 | おすすめの理由 | 求められる主な資質 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 介護職 | 深刻な人手不足、社会貢献性が高い、人生経験が活きる | コミュニケーション能力、共感力、体力、精神的な強さ | 夜勤や不規則な勤務、体力的な負担、給与水準 |

| ドライバー | 人手不足、普通免許で始めやすい、一人で働ける時間が長い | 責任感、安全意識、自己管理能力、体力 | 長時間労働の可能性、交通ルールの厳守、健康管理 |

| 警備員 | 年齢不問の求人が多い、社会の安全を守る使命感、体力に応じた働き方 | 責任感、誠実さ、集中力、冷静な判断力 | 立ち仕事が多い、天候に左右される、単調な業務 |

| ビルメンテナンス・清掃員 | 安定した需要、丁寧な仕事が評価される、専門スキルが身につく | 几帳面さ、責任感、真面目さ、体力 | 黙々と行う作業が多い、裏方の仕事であることへの理解 |

| マンション管理員 | コミュニケーション能力が活きる、定年後のセカンドキャリアに人気 | コミュニケーション能力、丁寧な対応、責任感、誠実さ | 住民トラブルへの対応、休日出勤の可能性、緊急時対応 |

| 営業職 | 人脈や交渉力が活かせる、成果主義で評価されやすい | コミュニケーション能力、交渉力、目標達成意欲、精神的な強さ | ノルマのプレッシャー、商品知識の習得、顧客との関係構築 |

| 建設・施工管理 | 深刻な人手不足、マネジメント経験が活きる、資格取得でキャリアアップ | リーダーシップ、調整能力、責任感、体力、安全管理意識 | 専門知識の学習、天候による工程変更、体力的な負担 |

| ITエンジニア | 高い需要と将来性、継続的な学習意欲があれば挑戦可能 | 論理的思考力、学習意欲、問題解決能力、忍耐力 | 技術の進歩が速い、継続的な自己学習が必須、未経験からの学習コスト |

① 介護職

介護業界は、少子高齢化の進展に伴い、最も深刻な人手不足に直面している業界の一つです。そのため、年齢や経験を問わず、意欲のある人材を積極的に採用しています。介護の仕事は、単に身体的な介助を行うだけでなく、利用者の方の心に寄り添い、日々の生活を支えるコミュニケーションが非常に重要です。この点で、様々な人生経験を積んできた50代の持つ包容力や傾聴力は、大きな強みとなります。

なぜおすすめか:

- 圧倒的な需要: 求人数が非常に多く、比較的転職先を見つけやすい。

- 人生経験が活きる: 利用者やその家族とのコミュニケーションにおいて、50代ならではの落ち着きや共感が信頼に繋がります。

- 資格取得支援が手厚い: 多くの施設で「介護職員初任者研修」などの資格取得を支援する制度が整っており、働きながらスキルアップが可能です。

求められる資質:

思いやりや共感力はもちろん、チームで働くための協調性や、時には体力も求められます。また、利用者の急な体調変化などに対応する冷静な判断力も必要です。

注意点:

夜勤を含むシフト制勤務が一般的で、生活リズムが不規則になる可能性があります。また、身体的な負担も決して軽くはないため、自身の健康管理が重要になります。

② ドライバー(運送・タクシー)

EC市場の拡大などにより、運送業界もまた慢性的な人手不足に悩まされており、ドライバーの需要は非常に高い状態が続いています。大型免許などがなくても、普通免許で始められる軽貨物配送や、二種免許を取得して始めるタクシードライバーなど、入り口は様々です。基本的に一人で業務を行う時間が長いため、人間関係のストレスが少なく、自分のペースで働きたい人に向いています。

なぜおすすめか:

- 未経験者歓迎の求人が豊富: 特に普通免許で応募できる求人が多く、研修制度も充実しています。

- 年齢がハンデになりにくい: 安全運転への意識と責任感があれば、年齢を問わず活躍できます。

- 成果が収入に反映されやすい: タクシードライバーや一部の運送業では歩合制が導入されており、頑張り次第で高収入を目指すことも可能です。

求められる資質:

何よりも安全運転を徹底する高い意識と責任感が不可欠です。また、長時間の運転に耐えうる体力と集中力、効率的なルートを考える計画性も求められます。

注意点:

長時間労働になりやすく、腰痛など身体への負担がかかる場合があります。交通ルールを厳守することはもちろん、常に事故のリスクと隣り合わせであるという緊張感も必要です。

③ 警備員

警備員の仕事も、年齢に関わらず門戸が開かれている職種の一つです。商業施設やオフィスビルでの出入管理や巡回を行う「施設警備」、工事現場やイベント会場で人や車両を誘導する「交通誘導警備」など、業務内容は多岐にわたります。求められるのは経験やスキルよりも、真面目さや責任感といった人柄であり、50代の持つ誠実なイメージがプラスに働くことが多いです。

なぜおすすめか:

- 年齢不問の求人が多数: 60代、70代でも現役で活躍している人が多く、長期的に働きやすい環境です。

- 体力に応じた働き方が可能: 比較的体への負担が少ない施設警備から、体を動かす交通誘導まで、自身の体力に合わせて職場を選べます。

- 特別なスキルが不要: 入社後の研修で必要な知識や技能を学べるため、未経験からでも安心して始められます。

求められる資質:

社会の安全を守るという強い責任感と、ルールを遵守する誠実さが最も重要です。また、長時間立ち続けたり、異常がないか注意を払い続けたりするための集中力や忍耐力も必要です。

注意点:

交通誘導警備の場合は、夏の暑さや冬の寒さなど、天候の影響を直接受けるため、体力的に厳しい側面があります。また、業務が単調に感じられることもあるかもしれません。

④ ビルメンテナンス・清掃員

オフィスビルや商業施設、病院などの快適な環境を維持するビルメンテナンスや清掃の仕事も、安定した需要が見込める職種です。電気設備や空調設備の点検・管理、あるいは施設内の清掃など、業務は多岐にわたります。丁寧で着実な仕事ぶりが評価されるため、誠実な人柄が強みになります。

なぜおすすめか:

- 需要が安定している: 建物がある限りなくならない仕事であり、景気に左右されにくい安定性があります。

- 専門スキルが身につく: ビルメンテナンスでは、電気工事士やボイラー技士などの専門資格を取得することで、キャリアアップや収入アップに繋がります。

- 自分のペースで働ける: チームで行うこともありますが、基本的には一人で黙々と作業に集中する時間が長いです。

求められる資質:

細かい部分にも気づく几帳面さや、与えられた持ち場をやり遂げる責任感が求められます。また、決められた手順通りに作業を進める真面目さも重要です。

注意点:

人々が活動する前の早朝や、活動後の深夜に作業を行うケースも多く、勤務時間が不規則になることがあります。裏方として社会を支える仕事であることへの理解が必要です。

⑤ マンション管理員

マンションの「管理人さん」として、住民が快適で安全な生活を送れるようサポートする仕事です。受付業務、共用部分の点検・清掃、業者対応、理事会の運営補助などが主な業務内容となります。住民との円滑なコミュニケーションが求められるため、50代の落ち着いた対人スキルが非常に活きる職種です。

なぜおすすめか:

- 定年後のセカンドキャリアとして人気: 体力的な負担が比較的少なく、長く続けやすい仕事です。

- コミュニケーション能力が最大の武器になる: 住民からの相談に乗ったり、業者との調整を行ったりする場面で、人生経験が役立ちます。

- 勤務形態が多様: 常駐だけでなく、複数の物件を巡回する形態もあり、働き方を選びやすいです。

求められる資質:

住民からの信頼を得るための誠実な人柄と、丁寧なコミュニケーション能力が不可欠です。また、些細な異常に気づく観察力や、緊急時に冷静に対応できる責任感も求められます。

注意点:

住民間のトラブルの仲裁に入るなど、精神的な負担を感じる場面もあります。また、設備の故障など、休日や夜間に緊急対応が必要になる可能性もゼロではありません。

⑥ 営業職

営業職は、多くの業界で常に人材が求められており、未経験者にも門戸が開かれています。特に、法人向けの有形商材を扱う営業などでは、若さや勢いよりも、顧客との長期的な信頼関係を築ける誠実さや、課題を的確にヒアリングする能力が重視されます。50代がこれまでのキャリアで培ってきた人脈や交渉力は、営業職で直接的な強みとなります。

なぜおすすめか:

- ポータブルスキルがそのまま活かせる: 交渉力、課題解決能力、人脈など、これまで培ってきたスキルの多くが即戦力として評価されます。

- 成果主義で評価される: 年齢や経験に関わらず、成果を出せば正当に評価され、高い収入を得ることも可能です。

- 多様な業界にチャンスがある: 保険、不動産、IT、メーカーなど、様々な業界で営業職の求人があり、興味のある分野に挑戦できます。

求められる資質:

目標達成への強い意欲(コミットメント)と、断られてもへこたれない精神的な強さが不可欠です。また、顧客のニーズを的確に引き出す傾聴力や、自社の商品・サービスを魅力的に伝えるプレゼンテーション能力も必要です。

注意点:

多くの企業で売上目標(ノルマ)が設定されており、常にプレッシャーを感じる可能性があります。また、新しい商品知識や業界動向を常に学び続ける姿勢が求められます。

⑦ 建設・施工管理

建設業界も、技術者の高齢化と若者の建設業離れにより、深刻な人手不足に陥っています。特に、現場の職人をまとめ、工事の安全・品質・工程・予算を管理する「施工管理」の仕事は、需要が非常に高いです。多くの職人や関係者をまとめるリーダーシップや調整力が求められるため、50代のマネジメント経験が活かせます。

なぜおすすめか:

- 人手不足で売り手市場: 未経験者でも補助的な業務からスタートさせ、育成しようという企業が増えています。

- マネジメント経験が強みになる: 年上の職人とも対等に渡り合える年代であることや、これまでの管理職経験が信頼に繋がります。

- 資格取得でキャリアが安定: 「施工管理技士」などの国家資格を取得すれば、専門職として安定したキャリアを築くことができます。

求められる資質:

現場全体を俯瞰し、多くの関係者を動かすリーダーシップと調整能力。そして、人命に関わる仕事であるため、安全を最優先する強い責任感が不可欠です。

注意点:

専門用語や法律など、覚えるべき知識が非常に多いです。また、天候によって工期が左右されたり、現場によっては体力的な負担が大きかったりする点も覚悟が必要です。

⑧ ITエンジニア

IT業界は、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、全産業で需要が拡大し続けており、ITエンジニアは常に不足しています。プログラミングのイメージが強いですが、システムの設計、構築、テスト、運用・保守など、業務は多岐にわたります。未経験からの挑戦は決して簡単ではありませんが、強い学習意欲と論理的思考力があれば、年齢に関わらず挑戦可能な職種です。

なぜおすすめか:

- 高い需要と将来性: 今後も需要が伸び続けることが予想され、専門スキルを身につければ長期的に安定して働けます。

- 論理的思考力が活かせる: これまでの業務で培った問題解決能力や、物事を構造的に考える力は、エンジニアリングの素養として役立ちます。

- 多様なキャリアパス: プログラマーからスタートし、インフラエンジニア、プロジェクトマネージャーなど、様々なキャリアパスを描けます。

求められる資質:

新しい技術を自ら学び続ける強い学習意欲と、物事を筋道立てて考える論理的思考力。そして、エラーやバグと向き合う忍耐力や問題解決能力が不可欠です。

注意点:

技術の進歩が非常に速いため、常に学び続ける姿勢がなければ、すぐに時代遅れになってしまいます。未経験から転職するには、プログラミングスクールに通うなど、相応の自己投資と学習時間が必要です。

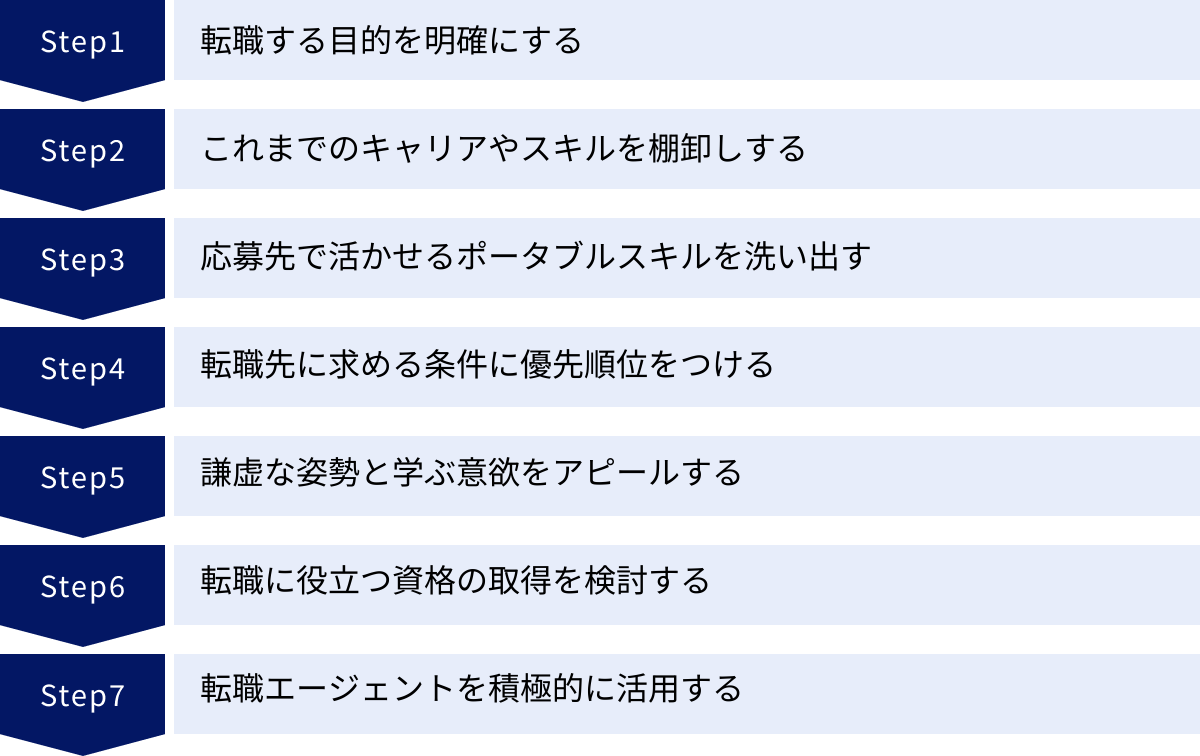

50代・未経験からの転職を成功させるための7つのコツ

50代・未経験という条件での転職は、若手と同じようなアプローチでは成功はおぼつきません。自身の市場価値を正しく認識し、戦略的に準備を進めることが不可欠です。ここでは、厳しい転職活動を乗り越え、希望のキャリアを手に入れるための7つの具体的なコツをご紹介します。これらを一つひとつ着実に実行することが、成功への近道となります。

① 転職する目的を明確にする

転職活動を始める前に、まず立ち止まって自問自答すべき最も重要なことがあります。それは「なぜ自分は転職したいのか?」という目的の明確化です。この軸が定まっていないと、転職活動は迷走し、目先の条件に惹かれて入社した結果、「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。

転職は、あくまで理想の働き方や人生を実現するための「手段」であって、「目的」ではありません。あなたが転職によって本当に手に入れたいものは何でしょうか。

- 収入: 今よりも高い収入を得たいのか、あるいは多少下がっても安定した収入があれば良いのか。

- やりがい: 社会貢献性の高い仕事がしたいのか、新しいスキルを身につけることに喜びを感じるのか。

- 働き方: 残業を減らしてプライベートの時間を確保したいのか、勤務地や時間に縛られない働き方がしたいのか。

- 人間関係: 風通しの良い職場で働きたいのか、一人で黙々と取り組める仕事が良いのか。

これらの問いに対して、自分なりの答えを紙に書き出してみましょう。そうすることで、自分の価値観が明確になり、企業選びのブレない「軸」ができます。この軸があれば、求人情報に振り回されることなく、自分に本当に合った企業を見極めることができますし、面接でも「なぜこの会社でなければならないのか」を自信を持って語ることができます。目的が明確であれば、困難な転職活動を乗り越えるための強いモチベーションにもなります。

② これまでのキャリアやスキルを棚卸しする

次に、これまでの社会人人生を振り返り、自分の持っている「資産」をすべて洗い出す「キャリアの棚卸し」を行います。これは、職務経歴書を作成するための準備作業であると同時に、自分自身の強みを再認識するための重要なプロセスです。

多くの50代は、自分の経験を「当たり前のこと」と考え、過小評価しがちです。しかし、客観的に見れば、そこには多くの価値あるスキルや経験が眠っています。

棚卸しの具体的な方法:

- 時系列で書き出す: 新卒で入社した会社から現在まで、所属した部署、役職、担当した業務内容を時系列で書き出します。

- 具体的なエピソードを深掘りする: それぞれの業務において、どのような課題があり、それに対して自分がどのように考え、行動し、どのような結果(成果)を出したのかを具体的に思い出します。成功体験だけでなく、失敗から何を学んだのかという経験も非常に重要です。

- 数字で示す: 「コストを削減した」ではなく「〇〇を改善し、コストを前年比10%削減した」、「売上に貢献した」ではなく「新規顧客を〇件開拓し、売上を〇〇円増加させた」というように、成果をできるだけ具体的な数字で表現します。数字で示すことで、実績の説得力が格段に増します。

この作業を通じて、自分でも忘れていたような実績や、強みとして認識していなかった経験が浮かび上がってくるはずです。この棚卸しで得られた材料が、後の職務経歴書や面接で、あなたを輝かせるための強力な武器となります。

③ 応募先で活かせるポータブルスキルを洗い出す

キャリアの棚卸しができたら、次はその中から「ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)」を抽出します。ポータブルスキルとは、特定の業界や職種、企業に依存しない、どこでも通用する汎用的なビジネススキルのことです。未経験の職種に挑戦する場合、専門知識では経験者に敵いません。だからこそ、このポータブルスキルをいかにアピールできるかが、採用の可否を分ける最大のポイントになります。

ポータブルスキルは、大きく3つのカテゴリーに分類できます。

| スキルの種類 | 具体的なスキル例 |

|---|---|

| 対人スキル (社内外の人間と円滑に関わる力) |

傾聴力(相手の話を深く聞く力)、交渉力(利害を調整する力)、リーダーシップ(チームを導く力)、人材育成力(後輩や部下を育てる力)、プレゼンテーション能力(分かりやすく伝える力) |

| 対自己スキル (自分を管理し、向上させる力) |

自己管理能力(体調や感情をコントロールする力)、ストレス耐性(プレッシャーに対処する力)、学習意欲(新しいことを学び続ける力)、主体性(指示待ちでなく自ら動く力) |

| 対課題スキル (業務上の課題を解決する力) |

課題発見力(問題点を見つける力)、論理的思考力(筋道を立てて考える力)、計画立案能力(ゴールから逆算して計画を立てる力)、実行力(決めたことをやり遂げる力)、分析力(データや情報を分析する力) |

キャリアの棚卸しで書き出した自分の経験と、上記のスキルリストを照らし合わせてみましょう。「前職のクレーム対応の経験は、高いストレス耐性と傾聴力の証明になる」「部門横断プロジェクトを推進した経験は、リーダーシップと交渉力をアピールする材料になる」というように、自分の経験をポータブルスキルという言葉に変換していくのです。この作業を行うことで、職務経歴書や面接で、採用担当者に対して「自分は未経験だが、これらの汎用的なスキルを活かして、貴社に貢献できる人材です」と、論理的かつ説得力を持って伝えることができるようになります。

④ 転職先に求める条件に優先順位をつける

転職活動を進めると、「給与は高いが勤務地が遠い」「仕事内容は魅力的だが休日が少ない」など、すべての条件が完璧に揃った求人はほとんどない、という現実に直面します。そこで重要になるのが、自分の中で「何を優先し、何を妥協するのか」という優先順位をあらかじめ決めておくことです。

まずは、転職先に求める条件をすべて書き出してみましょう。

例:年収、業務内容、勤務地、休日・休暇、残業時間、企業文化、会社の安定性、福利厚生、キャリアパスなど。

次に、それらの条件を以下の3つに分類します。

- 絶対に譲れない条件(Must): これが満たされなければ、他の条件がどれだけ良くても応募しない、という最低ライン。例:「年収400万円以上」「年間休日120日以上」「転勤なし」など。

- できれば満たしたい条件(Want): 必須ではないが、満たされていると嬉しい条件。例:「残業月20時間以内」「在宅勤務が可能」「資格取得支援制度がある」など。

- 妥協できる条件(N/A): あまり重視しない、あるいは我慢できる条件。例:「会社の知名度」「オフィスの綺麗さ」など。

この優先順位が明確であれば、数多くの求人情報の中から、自分に合った企業を効率的に絞り込むことができます。また、内定が出た際に、複数の企業を比較検討するための客観的な判断基準にもなります。特に50代の未経験転職では、年収ダウンを受け入れざるを得ないケースも少なくありません。 その際に、やりがいや働きやすさといった他の条件で納得できるかどうかを判断するためにも、この優先順位付けは不可欠なプロセスです。

⑤ 謙虚な姿勢と学ぶ意欲をアピールする

50代の転職者が最も警戒される点の一つが、「過去の成功体験に固執し、新しい環境に馴染めないのではないか」「年下の上司や同僚に対して、高圧的な態度を取るのではないか」という懸念です。この不安を払拭するために、「自分はゼロから学ぶ姿勢がある」という謙虚さと、旺盛な学習意欲を積極的にアピールすることが極めて重要です。

プライドは、新しい知識やスキルを吸収する上で最大の障壁となります。面接の場では、「これまでの経験を活かす」という自信を見せつつも、それと同時に「未経験の分野ですので、皆様にご指導いただきながら、一日も早く戦力になれるよう努力します」という謙虚な言葉を必ず添えましょう。

学ぶ意欲を具体的に示す方法:

- 応募する業界や職種について、事前に書籍やWebサイトで勉強し、面接でその知識の一端を披露する。

- 関連する資格の勉強を始めていることを伝える。

- 「入社後は、まずどのようなことを学べばよろしいでしょうか」といった、前向きな質問をする。

年下の上司や先輩に対しても、敬意を持って接する姿勢を示すことが大切です。「自分より若い方から教わることに全く抵抗はありません。むしろ、自分の知らない知識や視点を学べることを楽しみにしています」といった一言が、採用担当者の安心感に繋がります。豊富な経験を持つ50代が、スポンジのような吸収力と謙虚さを併せ持っていれば、それは企業にとって非常に魅力的な人材と映るはずです。

⑥ 転職に役立つ資格の取得を検討する

資格がなければ転職できないわけではありませんが、未経験の職種に挑戦する場合、関連資格の取得は非常に有効な武器になります。資格は、その分野に関する一定の知識があることの客観的な証明になるだけでなく、何よりも「本気でこの仕事に就きたい」という強い意欲と学習姿勢を示すことができるからです。

ただし、やみくもに資格を取得するのは時間と費用の無駄になりかねません。重要なのは、応募したい職種に直結する、実用性の高い資格を選ぶことです。

職種別・おすすめ資格の例:

- 介護職: 介護職員初任者研修、介護福祉士実務者研修

- ドライバー: 第二種運転免許(タクシー・バス)、フォークリフト運転技能者

- ビルメンテナンス: 第二種電気工事士、危険物取扱者乙種4類、ボイラー技士2級

- 建設・施工管理: 施工管理技士(建築、土木など)の2級

- ITエンジニア: ITパスポート、基本情報技術者試験

すでに資格を持っている場合はもちろん、現在勉強中であるというだけでも、十分にアピール材料になります。「〇〇の資格取得を目指して、現在独学で一日2時間勉強しています」と伝えれば、その熱意と計画性は高く評価されるでしょう。資格は、あなたの本気度を可視化するための強力なツールなのです。

⑦ 転職エージェントを積極的に活用する

50代の転職活動は、孤独な戦いになりがちです。情報収集や自己分析、企業とのやり取りなど、すべてを一人で行うのは大きな負担となります。そこでおすすめしたいのが、転職エージェントを積極的に活用することです。

転職エージェントは、求職者と企業を繋ぐプロフェッショナルです。無料で利用でき、以下のような手厚いサポートが受けられます。

- 非公開求人の紹介: Webサイトなどには掲載されていない、優良企業の非公開求人を紹介してもらえる可能性があります。特にミドルシニア向けの求人は、非公開で募集されるケースも少なくありません。

- 客観的なキャリア相談: プロの視点から、あなたのキャリアの棚卸しを手伝い、強みや市場価値を客観的に評価してくれます。

- 書類添削・面接対策: 50代の未経験者が通過しやすい職務経歴書の書き方や、面接での効果的なアピール方法など、具体的なアドバイスをもらえます。

- 企業との条件交渉: 給与や入社日など、自分では言いにくい条件の交渉を代行してくれます。

特に、ミドル・シニア層の支援に特化した転職エージェントは、50代の転職事情に精通しており、頼りになるパートナーとなるでしょう。一つのエージェントに絞るのではなく、複数のエージェントに登録し、それぞれの強みや担当者との相性を見ながら併用するのが賢い活用法です。プロの力を借りることで、転職活動の成功確率を大きく高めることができます。

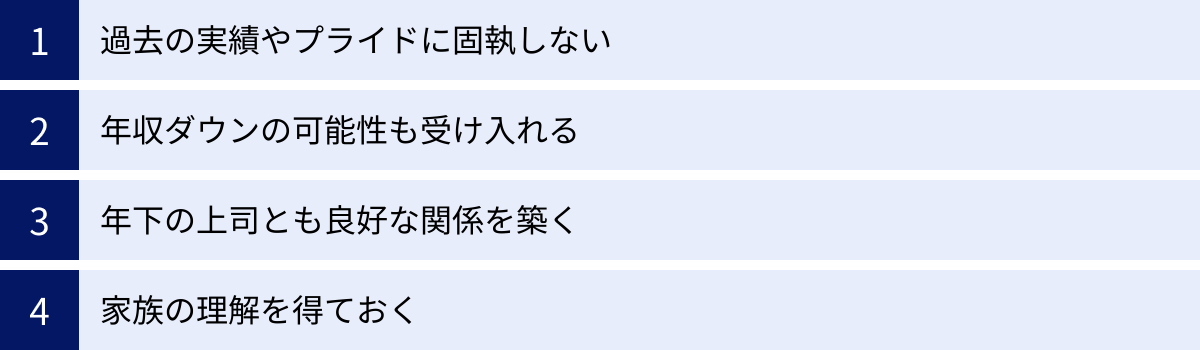

50代の転職活動で注意すべき4つのポイント

50代の未経験転職を成功させるためには、スキルや経験のアピールだけでなく、適切なマインドセットを持つことが不可欠です。これまでのキャリアで培ったプライドや価値観が、時として新しい挑戦の足かせになることもあります。ここでは、転職活動中や入社後に壁にぶつからないために、心に留めておくべき4つの重要な注意点を解説します。

① 過去の実績やプライドに固執しない

50代ともなれば、誰しもがこれまでのキャリアで数々の成功体験を積み、確固たる仕事の流儀を築き上げてきたことでしょう。それは紛れもなくあなたの強みですが、新しい環境では、その実績やプライDが足かせになる危険性もはらんでいます。

最も重要な心構えは「アンラーニング(Unlearning)」、すなわち「学びほぐし」です。アンラーニングとは、これまで身につけてきた知識やスキル、価値観を一度意図的に手放し、新しいものを取り入れるために自分をリセットするプロセスを指します。

新しい会社には、新しいルール、新しい文化、新しい仕事の進め方があります。そこで「前の会社ではこうだった」「私のやり方の方が効率的だ」と過去のやり方に固執してしまうと、周囲からは「扱いにくい人」「プライドが高い人」と見なされ、孤立してしまう可能性があります。

もちろん、これまでの経験を活かして業務改善を提案することは期待されています。しかし、それはまず新しい環境のやり方を完全に理解し、周囲との信頼関係を築いた後で行うべきです。入社直後は、「郷に入っては郷に従え」の精神で、まずはスポンジのように新しいやり方を吸収することに徹しましょう。 過去の実績は、あなたの自信の源泉とすべきですが、それを振りかざす武器にしてはいけません。空のグラスでなければ、新しい水は注げないのです。

② 年収ダウンの可能性も受け入れる

50代の転職、特に未経験の職種への挑戦において、年収が現在よりも下がる可能性は十分にあるという現実を直視しておく必要があります。これは、転職活動における最もシビアな側面の一つかもしれません。

企業が給与を決定する際には、その人のスキルや経験、そして企業への貢献度を基に算出します。未経験の職種では、即戦力としての貢献度は経験者に比べて低いと判断されるため、給与水準もそれに応じて低めに設定されるのが一般的です。これまでのキャリアで高い給与を得ていた人ほど、このギャップは大きくなる可能性があります。

ここで重要なのは、お金だけで仕事の価値を判断しないことです。年収という一つの軸だけでなく、もっと多角的な視点でキャリアを捉えてみましょう。

- 生涯年収で考える: 一時的に年収が下がったとしても、定年後も長く働き続けることができれば、生涯で得られる収入は増えるかもしれません。

- 非金銭的な報酬を評価する: 「やりがい」「ワークライフバランスの改善」「新しいスキルの習得」「良好な人間関係」など、お金では買えない価値に目を向けることも大切です。

- スキルアップによる将来の昇給を見据える: 入社当初は年収が低くても、スキルを身につけ、成果を出すことで、将来的には昇給や昇進によって現在の年収を超える可能性もあります。

もちろん、生活を維持するためには最低限必要な収入ラインがあります。転職の目的を明確にし、条件の優先順位をつける中で、自分にとって許容できる年収の下限を realistic に設定しておくことが、後悔しない転職の鍵となります。

③ 年下の上司とも良好な関係を築く

50代で転職すると、直属の上司が自分よりも一回りも二回りも年下、という状況はごく当たり前に起こり得ます。この状況をスムーズに受け入れ、良好な関係を築けるかどうかは、新しい職場での成否を大きく左右します。

年下の上司に対して、無意識のうちに見下したような態度を取ってしまったり、経験の差を笠に着て指示に従わなかったりすれば、チームの輪を乱す存在として敬遠されてしまいます。年齢や社歴ではなく、役職が上である相手に対しては、敬意を持って接するのが社会人としての基本です。

年下の上司と良好な関係を築くためのコツ:

- 敬語を徹底する: 親しき仲にも礼儀あり。相手がどんなに若くても、丁寧な言葉遣いを心がけましょう。「〇〇さん」とさん付けで呼ぶのはもちろん、「承知しました」「ご指示ありがとうございます」といった基本的なビジネスマナーを徹底します。

- 相手を立てる: 会議の場や顧客との打ち合わせなどでは、上司の顔を立てることを意識しましょう。自分の意見を言う際にも、「〇〇さんのお考えを基本として、私からは補足として一点よろしいでしょうか」といった配慮を見せることが大切です。

- 報連相を徹底する: 業務の進捗状況は、こまめに報告・連絡・相談します。「言わなくても分かっているだろう」という思い込みは禁物です。こまめなコミュニケーションが、上司の安心感と信頼に繋がります。

- アドバイスは求められてから: 自分の豊富な経験を元に、良かれと思ってアドバイスをしたくなることもあるでしょう。しかし、求められてもいないのにアドバイスをするのは、「お説教」と受け取られかねません。相手から相談された時に、初めて「私の経験では…」と謙虚に伝える姿勢が理想です。

人生の先輩としての懐の深さを見せ、相手を尊重する姿勢を貫けば、年下の上司はあなたを頼れるビジネスパートナーとして信頼してくれるはずです。

④ 家族の理解を得ておく

転職は、あなた一人の問題ではありません。特に、収入や勤務時間、休日に変化が生じる可能性が高い50代の転職は、家族の生活にも大きな影響を与えます。転職活動を始める前、あるいは本格化させる段階で、必ず家族に相談し、理解と協力を得ておくことが不可欠です。

相談なく転職活動を進め、事後報告のような形になってしまうと、家族との間に溝が生まれてしまう可能性があります。特に、年収が下がる場合には、家計の見直しが必要になるかもしれません。精神的な負担が大きい転職活動期間中や、新しい環境に慣れるまでの間、家族のサポートは大きな心の支えとなります。

家族に話しておくべきこと:

- なぜ転職したいのか(目的): 自分のキャリアプランや、人生に対する思いを正直に話しましょう。

- 転職によるメリットとデメリット: 年収ダウンの可能性や、働き方が変わることによる生活への影響など、ネガティブな側面も包み隠さず伝えることが信頼に繋がります。

- 今後の見通し: 転職活動にかかる期間の目安や、家計への影響について、具体的なシミュレーションを共有します。

- 協力を求めたいこと: 転職活動中の精神的なサポートや、家事の分担など、具体的に協力してほしいことを伝えます。

家族は、あなたの最も身近な応援団です。家族という強力な味方を得ることで、あなたは安心して新しいチャレンジに集中することができるのです。

50代・未経験の転職に関するよくある質問

ここでは、50代で未経験の職種への転職を考える方々から寄せられる、特によくある質問とその回答をまとめました。不安や疑問を解消し、前向きな一歩を踏み出すための参考にしてください。

50代未経験でも正社員になれますか?

結論から言うと、50代未経験からでも正社員になることは十分に可能です。しかし、それが簡単な道ではないことも事実です。

多くの企業、特に人手不足が深刻な業界(介護、運送、建設、警備など)では、年齢や経験を問わず、正社員として採用する求人が数多く存在します。これらの業界では、長期的に働いてくれる人材を確保したいため、むしろ正社員での採用を前提としているケースが多いです。

ただし、人気の事務職や企画職など、応募が殺到しやすい職種では、未経験の50代が正社員の枠を勝ち取るのは、経験豊富な若手との競争もあり、ハードルが高くなる傾向にあります。

そこで、戦略として考えたいのが、雇用形態にこだわりすぎないアプローチです。

- 正社員登用制度を狙う: まずは契約社員や嘱託社員として入社し、実務経験を積みながら仕事への意欲と成果を示すことで、正社員への登用を目指すというキャリアパスです。企業側も、一定期間ともに働くことで人柄や能力を見極められるため、安心して正社員に登用できるというメリットがあります。求人票に「正社員登用実績あり」と記載されているかを確認しましょう。

- 紹介予定派遣を活用する: 最長6ヶ月の派遣期間を経て、本人と派遣先企業の双方が合意すれば、正社員または契約社員として直接雇用される働き方です。実際にお互いの相性を確かめてから入社を決められるため、ミスマッチを防ぎやすいという大きな利点があります。

最初から正社員だけに絞って活動すると、選択肢が狭まり、長期化する可能性があります。まずは「その会社で働く」という実績を作ることが重要と考え、多様な雇用形態を視野に入れることで、結果的に正社員への道が開けるケースは少なくありません。

50代女性が未経験から転職しやすい仕事はありますか?

基本的に、本記事で紹介した「おすすめの職種8選」は、性別に関わらず50代の未経験者が挑戦しやすい仕事です。その上で、特に50代女性の持つ特性や強みが活かしやすいとされる仕事をいくつかご紹介します。

- 介護職: 利用者とのコミュニケーションにおいて、女性ならではの細やかな気配りや共感力が高く評価されます。同性の利用者からは、特に介助の場面で安心感を持たれやすいという側面もあります。

- 事務職・経理補助: 長年の家計管理などで培われた、数字の正確さや几帳面さが活かせます。PCスキル(Word, Excel)が必須となることが多いですが、基本的な操作ができれば未経験可の求人も見つかります。子育てが一段落した後の復職先としても人気が高いです。

- コールセンター: 丁寧な言葉遣いや、相手の話をじっくり聞く傾聴力が求められる仕事です。クレーム対応などでは、落ち着いて対応できる人生経験が強みになります。在宅勤務が可能な職場も増えており、働きやすい環境が整ってきています。

- マンション管理員: 住民とのコミュニケーションが中心となるため、女性の持つ柔らかい物腰や丁寧な対応が好まれる傾向にあります。体力的な負担も比較的少ないため、長く続けやすい仕事です。

- 家事代行サービス: 料理、掃除、整理整頓といった、これまで主婦(主夫)として培ってきた家事スキルをそのまま仕事に活かすことができます。働く時間や曜日を比較的自由に選べるため、家庭との両立がしやすいのも魅力です。

重要なのは、「女性だからこの仕事」と決めつけるのではなく、ご自身のこれまでの経験や興味、ライフプランに合った仕事を選ぶことです。50代女性の転職支援に特化したエージェントなども存在するため、相談してみるのも良いでしょう。

資格がないと転職は難しいですか?

資格がなければ絶対に転職できない、ということはありません。しかし、資格は転職活動を有利に進めるための強力な武器になります。

採用において、企業が最も重視するのは、資格の有無よりも、その人の人柄、仕事への意欲、そしてこれまでの経験で培われたポータブルスキルです。資格がなくても、面接での受け答えや、職務経歴書でアピールする経験が魅力的であれば、採用に至るケースは数多くあります。

一方で、未経験の分野へ挑戦する50代にとって、資格が持つ意味は非常に大きいです。

| 資格を持つことのメリット | 資格を持つことのデメリット(注意点) |

|---|---|

| ① 意欲の客観的な証明になる 「本気でこの仕事に取り組みたい」という熱意を、言葉だけでなく形で示すことができる。 |

① 時間と費用がかかる 資格によっては、取得までに長い学習時間と高額な費用が必要になる。 |

| ② 基礎知識の証明になる その分野に関する最低限の知識があることを客観的に証明でき、企業の教育コスト削減に繋がる。 |

② 資格が実務能力と直結しない場合もある 資格を持っていても、実務で使えなければ意味がない。「資格マニア」と見なされない注意が必要。 |

| ③ 求人の選択肢が広がる 「〇〇の資格保有者」が応募条件となっている求人にも応募できるようになる。 |

③ 目的と合わない資格は無駄になる やみくもに取得しても意味がない。目指す職種やキャリアプランに直結する資格を選ぶ必要がある。 |

| ④ 自信に繋がる 難関資格に合格したという成功体験が、転職活動に臨む上での自信になる。 |

結論として、資格は必須ではありませんが、特に未経験の職種を目指すのであれば、関連資格の取得を検討することを強くおすすめします。 すぐに取得できなくても、「〇〇の資格取得に向けて現在勉強中です」と伝えるだけでも、学習意欲のアピールとして非常に効果的です。資格そのものよりも、資格取得に向けて努力するその姿勢が、企業にとっては魅力的に映るのです。