転職活動が佳境に入り、念願の内定を獲得したものの、「他の企業の選考結果も気になる」「本当にこの会社で良いのか、もう少し考えたい」といった理由で、すぐに入社の決断ができないケースは少なくありません。そんな時に必要となるのが「内定保留」の依頼です。

しかし、内定保留は一歩間違えると、企業からの心証を損ね、最悪の場合、内定が取り消されるリスクも伴います。だからこそ、正しい知識とマナーを身につけ、誠実な対応を心がけることが極めて重要になります。

この記事では、転職活動における内定保留の基本的な考え方から、企業に受け入れられやすい保留期間の目安、具体的な伝え方のマナーや状況別のメール・電話例文、さらには保留期間中にやるべきことまで、網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、内定保留に関するあらゆる疑問や不安が解消され、自信を持って企業とコミュニケーションを取り、円満な形で自身のキャリアにとって最善の選択ができるようになるでしょう。

目次

転職で内定を保留する前に知っておきたい基本

内定の連絡は、転職活動における大きな喜びの瞬間です。しかし、その場で即決できない事情がある場合、まずは内定保留に関する基本的な知識を整理しておくことが、冷静な判断と適切な対応につながります。ここでは、内定保留の可否、企業が保留を認める一般的な理由、そして依頼前に確認すべき事項について詳しく解説します。

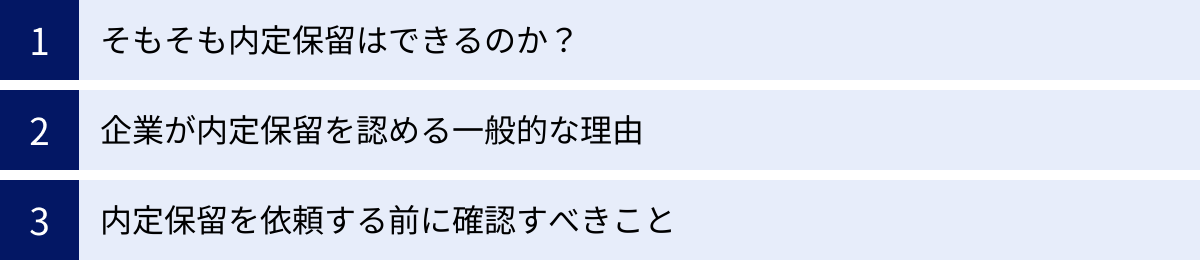

そもそも内定保留はできるのか?

結論から言うと、転職活動において内定を保留することは、一般的に可能です。多くの企業は、求職者が複数の企業を同時に受けていることや、人生の大きな決断であるため慎重に考えたいという事情を理解しています。そのため、常識的な範囲内での保留依頼であれば、受け入れてくれるケースがほとんどです。

ただし、ここで絶対に誤解してはならないのは、内定保留は求職者の「権利」ではなく、あくまで企業に対する「お願い」であるという点です。法的な観点では、企業が内定通知を出し、求職者がそれを承諾した時点で「始期付解約権留保付労働契約」という労働契約が成立したとみなされます。しかし、求職者が承諾の意思表示をする前の段階、つまり「内定を保留したい」と申し出る段階では、まだ契約は成立していません。

企業側には、採用計画に基づいて迅速に人員を確定させたいという事情があります。一人の採用枠に対して、他にも多くの候補者がいるかもしれません。あなたが一人の枠を保留することで、企業は他の候補者を待たせることになり、最悪の場合、その候補者を逃してしまうリスクを負うことになります。

したがって、内定保留を依頼する際は、「保留させてもらって当然」という態度ではなく、企業側の事情を配慮し、謙虚な姿勢で「相談」し「お願い」することが、円満な解決への第一歩となります。企業に納得してもらえるだけの正当な理由と、誠意ある態度を示すことが何よりも重要です。

企業が内定保留を認める一般的な理由

企業側も、求職者が内定を保留したいと考える背景には、様々な事情があることを理解しています。ここでは、企業側が比較的受け入れやすい、一般的な内定保留の理由を4つのパターンに分けて解説します。

他の企業の選考結果を待ちたい

「他社の選考結果を待ってから、最終的な決断をしたい」という理由は、内定保留の最も一般的で、企業側も想定しているケースの一つです。特に優秀な人材ほど、複数の企業から声がかかるのは自然なことです。正直にこの理由を伝えることで、かえって「他社からも評価される優秀な人材なのだ」というポジティブな印象を与える可能性もあります。

ただし、伝え方には細心の注意が必要です。単に「他社も受けているので」と伝えるだけでは、「自社は滑り止めなのか」と受け取られかねません。大切なのは、内定をいただいた企業に対しても強い入社意欲があることを明確に示した上で、「すべての選考結果が出揃った段階で、悔いのない形で御社への入社を決めさせていただきたく、少しだけお時間をいただけないでしょうか」といったように、誠実かつ前向きな姿勢で伝えることです。どの企業にするか真剣に悩んでいるという真摯な態度は、企業側も無下にはしにくいものです。

家族やパートナーと相談して決めたい

転職は、本人だけの問題ではなく、家族やパートナーの生活にも大きな影響を与えます。特に、勤務地が変わる、給与や働き方が大きく変動する、といった場合には、家族の理解と合意を得ることは非常に重要です。

「両親(あるいは配偶者)に報告し、今後の生活について相談するための時間をいただきたい」という理由は、非常に正当性が高く、企業側も納得しやすいものです。家族を大切にする姿勢は、仕事においても責任感の強さとして好意的に受け止められる可能性があります。この理由を伝える際は、「家族も今回の転職を応援してくれており、最終的な意思決定のために、しっかりと話し合う時間を持ちたいと考えております」のように、前向きなニュアンスを添えると、よりスムーズに受け入れられるでしょう。

現職の退職交渉や引継ぎに時間が必要

「現在の職場で円満に退職するための交渉や、後任への引き継ぎにどのくらいの期間が必要かを見極めたい」という理由も、企業側にとって理解しやすいものです。特に、責任あるポジションに就いている場合、スムーズな退職・引き継ぎは社会人としての重要な責務です。

この理由を伝えることで、企業は「この候補者は責任感が強く、仕事に対して誠実な人物だ」と評価する可能性があります。入社後も、同様に責任感を持って業務に取り組んでくれるだろうと期待できるからです。「後任への引き継ぎを万全に行い、現在の職場に迷惑をかけることなく、晴れやかな気持ちで御社に入社させていただきたいと考えております。つきましては、退職交渉に必要な期間を見極めるため、少しお時間をいただけませんでしょうか」といった伝え方が効果的です。これは、候補者の誠実さを示す絶好の機会とも言えます。

入社への最終的な意思決定をしたい

「内定をいただき、大変嬉しく思っております。ただ、自身のキャリアにとって非常に重要な決断ですので、一晩(あるいは数日間)、冷静に考え、最終的な意思を固めるお時間をいただきたいです」というように、純粋に熟考する時間を求めるのも一つの方法です。

特に、提示された労働条件や業務内容について、自分のキャリアプランや価値観と本当に合致しているのかをじっくりと見極めたい、という真摯な悩みは、企業側も理解を示してくれるでしょう。この場合、曖昧に「考えたい」と伝えるのではなく、「提示いただいた〇〇という業務内容について、自分のこれまでの経験をどのように活かせるか、もう一度深く考えたい」「今後のキャリアパスについて、いただいた情報を元に整理したい」など、何について考えたいのかを具体的に示すと、より説得力が増します。軽々しく決断しない慎重な姿勢は、思慮深い人物であるという評価につながることもあります。

内定保留を依頼する前に確認すべきこと

内定保留を企業に伝える前に、必ず確認・整理しておくべき点がいくつかあります。これを怠ると、交渉がスムーズに進まなかったり、思わぬ不利益を被ったりする可能性があります。

- 企業から提示された回答期限の確認

内定の連絡があった際、企業は通常「〇月〇日までにご返答ください」といった形で回答期限を設けます。この期限は、内定通知書や採用担当者からのメールに明記されていることがほとんどです。まずはこの公式な回答期限を正確に把握することが、すべての交渉のスタートラインとなります。期限が明示されていない場合は、こちらから確認する必要があります。 - 保留可能な期間の相場を理解する

やみくもに長い期間の保留をお願いしても、受け入れられる可能性は低いでしょう。後述しますが、一般的な保留期間は1週間程度が目安です。この相場感を理解した上で、自分の状況に必要な期間を現実的な範囲で設定することが重要です。 - 自身の状況と希望を明確にする

なぜ保留したいのか、その理由は何か。そして、具体的にいつまで待ってほしいのか。この2点を自分の中ではっきりとさせておく必要があります。理由が曖昧だったり、希望期間が不明確だったりすると、企業側も検討のしようがありません。「他社の最終面接が来週の火曜日にあるので、金曜日まで待ってほしい」「週末に家族と話し合いたいので、来週の月曜日まで待ってほしい」など、具体的で論理的な理由と期間を準備しておくことが、交渉を成功させる鍵となります。

これらの準備を万全に行うことで、自信を持って、かつ誠実に企業と向き合うことができます。

内定を保留できる期間はいつまで?

内定保留をお願いする際に、最も気になるのが「一体、いつまで待ってもらえるのか?」という点でしょう。保留期間は、長すぎれば企業に迷惑をかけ、短すぎれば自分自身が納得のいく決断を下せなくなる可能性があります。ここでは、内定保留期間の一般的な目安と、その背景にある企業側の事情について詳しく解説します。

一般的な保留期間は1週間程度が目安

多くの転職関連の情報源やキャリアアドバイザーが指摘するように、内定保留の期間は1週間程度が最も一般的で、現実的な落としどころとされています。なぜ1週間なのでしょうか。これには、企業側の採用活動のスケジュールが大きく関係しています。

企業は、欠員補充や事業拡大といった明確な目的を持って採用活動を行っています。多くの場合、採用計画は部署ごと、プロジェクトごとに厳密に立てられており、「いつまでに新しい人材を確保し、研修を経て、現場に配属するか」というタイムラインが存在します。

あなたが一人の内定者として回答を保留している間、企業側では以下のような事態が起こっています。

- 他の候補者への対応の停滞: あなたが内定を辞退した場合に備え、企業は次点の候補者をキープしていることがあります。しかし、あなたからの返答が長引けば、その優秀な次点候補者が他の企業に決めてしまうリスクが高まります。

- 採用計画の遅延: あなたの入社を前提に、受け入れ準備(PCやデスクの手配、研修プログラムの調整など)を進めている部署のスケジュールに影響が出ます。

- 採用コストの増大: もしあなたが最終的に辞退し、次点の候補者も確保できなかった場合、企業は再度、求人広告を出したり、人材紹介会社に依頼したりと、ゼロから採用活動をやり直さなければならず、時間もコストも余計にかかってしまいます。

こうした背景から、企業側が許容できる待機期間として「1週間」という期間が一つの目安となっているのです。この期間であれば、他の候補者を待たせるにしても現実的な範囲であり、採用計画全体への影響も最小限に抑えられます。

したがって、内定保留を依頼する際は、まず1週間以内での回答を念頭に置き、自分のスケジュールを調整することが賢明です。例えば、「他社の最終面接が3日後にあるので、その結果が出次第、2日以内にお返事します。つきましては、5日間のお時間をいただけないでしょうか」といった具体的な提案ができれば、企業側も検討しやすくなります。

最長でも2週間から1ヶ月が限度

1週間が目安である一方、特別な事情がある場合は、それ以上の期間、保留を認めてもらえる可能性もゼロではありません。しかし、最長でも2週間、特別なケースを除いては1ヶ月が限界と考えるべきです。

2週間の保留が認められる可能性があるのは、例えば以下のようなケースです。

- どうしても調整がつかない、他社の最終選考が翌週に控えている場合。

- 海外在住の家族と時差を考慮して話し合う必要があるなど、物理的に時間が必要な場合。

- 現職で大きなプロジェクトの最終局面を迎えており、それが終わるまで退職交渉に入れない場合。

これらの場合でも、なぜ2週間必要なのかという明確で正当な理由を、企業側が納得できるように説明する必要があります。

1ヶ月といった長期の保留は、極めて異例であり、基本的には難しいと考えましょう。これが認められるとすれば、よほど特殊なスキルを持つ人材で、企業側が「何としてもこの人が欲しい」と強く考えている場合や、新卒採用のように入社時期が固定されている場合などに限られます。

中途採用において1ヶ月もの保留を申し出ると、企業側は「本当に入社する気があるのだろうか」「何か他に大きな問題を抱えているのではないか」と、あなたの入社意欲そのものを疑い始めます。心証を著しく損ね、内定取り消しにつながるリスクも格段に高まるため、安易に長期の保留を希望するのは避けるべきです。

もし、どうしても長期の検討時間が必要な場合は、正直にその理由を伝え、企業側に相談するという形でアプローチするのが良いでしょう。しかし、その場合も、代替案を受け入れる柔軟な姿勢が求められます。

| 保留期間 | 一般的な受容度 | 企業側の懸念・リスク | 依頼する際のポイント |

|---|---|---|---|

| ~3日 | ◎ 非常に高い | ほぼ無し。むしろ慎重な姿勢として好印象な場合も。 | 感謝の意を伝えれば、問題なく受け入れられることが多い。 |

| 1週間程度 | 〇 高い(一般的) | 他の候補者が流出する可能性が少しずつ高まる。 | なぜ1週間必要なのか、具体的な理由を添えてお願いする。 |

| 2週間程度 | △ 低い(要相談) | 採用計画に遅れが生じる。候補者の入社意欲に疑問符。 | よほど正当な理由と、丁寧な交渉が必要。代替案も想定しておく。 |

| 1ヶ月以上 | × 非常に低い(原則不可) | 内定辞退のリスクが極めて高いと判断される。採用活動のやり直しを覚悟。 | 企業側が「それでも待ちたい」と思うほどの特別な事情がない限り、避けるべき。 |

企業が提示する回答期限を必ず確認する

内定保留期間を考える上で、最も基本かつ重要なのが、企業が最初に提示した回答期限を確認することです。この期限は、企業側の採用スケジュールにおける「デッドライン」であり、あなたへの期待値を示すバロメーターでもあります。

内定通知のメールや、同封されている内定承諾書には、通常「本書到着後、〇日以内にご返送ください」「〇月〇日までにご回答をお願いいたします」といった一文が記載されています。まずは、この日付をカレンダーに大きく書き込み、絶対に忘れないようにしましょう。

もし、明確な期限が示されていない場合

まれに、口頭での内定連絡のみで、具体的な回答期限が示されないケースもあります。その場合は、決して「いつまでも待ってくれるだろう」と楽観視してはいけません。必ずこちらから、「大変恐縮ですが、いつまでにお返事を差し上げればよろしいでしょうか?」と確認するのが社会人としてのマナーです。

この最初に提示された期限が、あなたの交渉の出発点となります。例えば、期限が「1週間後」と設定されていれば、そこからさらに1週間の延長をお願いするのは、交渉のハードルが非常に高くなります。一方で、期限が「3日後」とタイトに設定されている場合は、「他社の選考が5日後に控えているため、大変恐縮ですが、1週間後までお待ちいただくことは可能でしょうか」といった交渉が、比較的成立しやすいかもしれません。

いずれにせよ、企業が設定した期限を無視して、一方的に自分の都合を押し付けるのは最悪の対応です。提示された期限を尊重し、それを踏まえた上で、誠実に延長の相談をする、という姿勢を貫くことが、信頼関係を損なわずに内定保留を成功させる秘訣です。

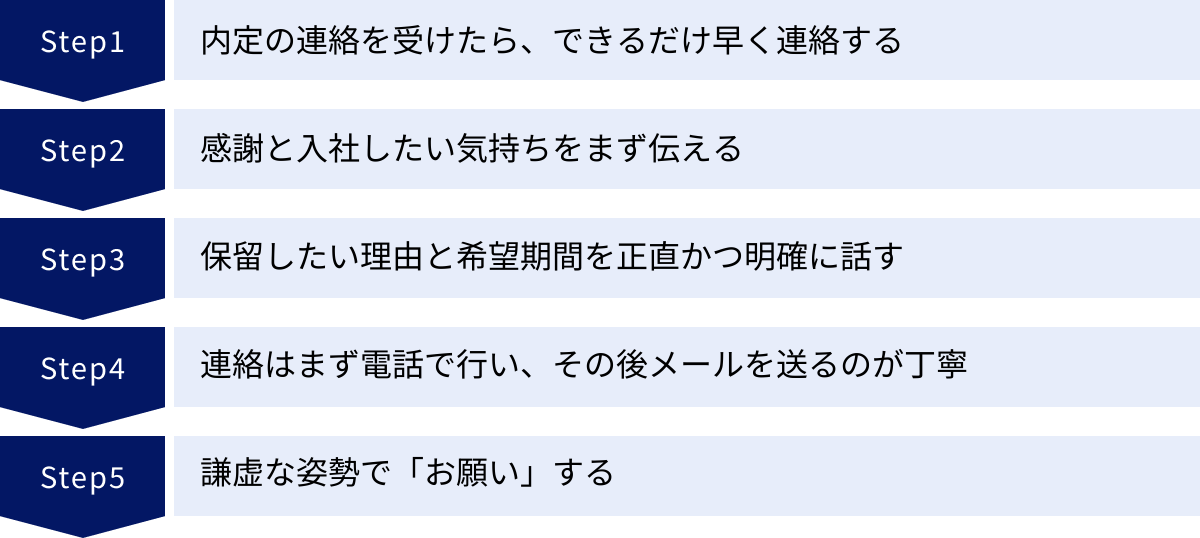

内定保留を依頼するときの5つの基本マナー

内定保留の依頼は、非常にデリケートなコミュニケーションです。あなたの伝え方一つで、企業が受ける印象は大きく変わります。ここでは、企業との良好な関係を維持しつつ、スムーズに内定保留の承諾を得るための5つの基本マナーを、具体的な理由とともに詳しく解説します。

① 内定の連絡を受けたら、できるだけ早く連絡する

内定の通知を受け取ったら、保留を依頼するかどうかにかかわらず、まずは迅速に連絡を入れることが鉄則です。理想は当日中、遅くとも翌日の午前中までにはアクションを起こしましょう。

なぜ迅速な対応が重要なのでしょうか。それは、あなたのレスポンスの速さが、企業に対する関心の高さや誠実さの表れと受け取られるからです。連絡を放置すればするほど、採用担当者は「メールを見ていないのだろうか?」「もしかして、うちの会社への志望度は低いのか?」と不安になります。

保留をお願いしたい場合も同様です。内定の連絡から時間が経ってから「実は、少し考えさせてください」と切り出すのは、非常に印象が悪くなります。「なぜもっと早く言わないのか」と思われても仕方ありません。

まずは、内定をいただいたことへの感謝を伝える第一報を入れましょう。その電話やメールの中で、「ありがとうございます。つきましては、ご相談したいことがございます」と切り出し、保留のお願いに入るのが最もスムーズな流れです。

迅速な連絡は、「あなたからの連絡を心待ちにしていました」「真剣に考えています」という無言のメッセージとなり、その後の交渉を円滑に進めるための土台となります。

② 感謝と入社したい気持ちをまず伝える

内定保留のお願いは、企業にとっては必ずしも歓迎すべきニュースではありません。だからこそ、本題に入る前に、まずポジティブなメッセージを伝えることが、コミュニケーションを円滑にする上で極めて重要です。

具体的には、以下の2点を最初に伝えましょう。

- 内定をいただいたことへの感謝: 「この度は、内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。〇〇様(採用担当者)をはじめ、面接でお会いした皆様には大変お世話になりました。高く評価していただき、心より感謝申し上げます。」

- その企業に対する入社意欲: 「御社の〇〇という事業内容や、△△という企業文化に大変魅力を感じており、ぜひ前向きに検討させていただきたいと考えております。」

このように、感謝と入社意欲を最初に示すことで、相手の警戒心を解き、話を聞き入れてもらいやすい心理的な状況を作り出すことができます。これは、ビジネス交渉における「クッション言葉」と同様の効果を持ちます。

いきなり「保留してください」と要求から入ると、相手は身構えてしまい、「こちらの都合ばかり押し付けてくる候補者だ」というネガティブな印象を抱きかねません。「貴社に入社したいという気持ちは強いのですが、一点だけご相談させてください」という流れを作ることで、あなたの要望が「権利の主張」ではなく「誠実な悩み」として伝わり、相手も親身になって検討してくれる可能性が高まります。

③ 保留したい理由と希望期間を正直かつ明確に話す

感謝と入社意欲を伝えたら、次はいよいよ本題である保留の理由と希望期間を伝えます。ここで重要なのは、「正直」かつ「明確」に話すことです。

なぜ正直さが重要か

「他社の選考待ち」という本当の理由を隠して、「家族の承諾が…」などと嘘の理由を伝えるのは避けるべきです。嘘は、その後のやり取りで綻びが生じやすく、発覚した際には信頼を完全に失ってしまいます。採用担当者は数多くの候補者を見てきており、曖昧な言い訳は見抜かれる可能性が高いと考えましょう。

前述の通り、「他社の選考結果を待ちたい」というのは、企業もある程度想定している正当な理由です。誠実に入社を検討しているからこそ、すべての選択肢が出揃った上で後悔のない決断をしたい、という真摯な姿勢を伝えれば、多くの場合は理解を得られます。

なぜ明確さが重要か

「ちょっと考えたいので、少し待ってください」といった曖昧な伝え方では、採用担当者は困ってしまいます。

- 理由: 「何に悩んでいるのか?」が分からないと、企業側もアドバイスや情報提供といったフォローができません。

- 期間: 「いつまで待てば良いのか?」が分からないと、採用計画が立てられません。

「【理由】現在、もう一社選考が進んでいる企業があり、その最終結果が来週〇曜日に出る予定です。【希望期間】つきましては、大変恐縮なのですが、来週の△曜日まで、お返事をお待ちいただくことは可能でしょうか。」

このように、「なぜ(理由)」と「いつまで(期間)」をセットで具体的に伝えることで、採用担当者は状況を正確に把握し、社内での調整がしやすくなります。あなたの依頼が、単なるわがままではなく、計画性に基づいたものであることが伝わり、信頼性が増すのです。

④ 連絡はまず電話で行い、その後メールを送るのが丁寧

内定保留という重要かつデリケートな要件を伝える際の連絡手段は、「まず電話、その後でメール」という組み合わせが最も丁寧で確実な方法です。

- 電話のメリット:

- 誠意が伝わりやすい: 声のトーンや言葉遣いから、あなたの真剣さや申し訳なく思う気持ちが直接伝わります。テキストだけのメールよりも、格段に気持ちが伝わりやすいです。

- 即時性・対話性: その場で採用担当者の反応を見ながら、柔軟に対応できます。質問があればすぐに答えられますし、もし期間の交渉が必要になった場合も、その場で話し合いが可能です。

- メールのメリット:

- 記録が残る: 「いつまで保留をお願いしたか」といった重要な合意内容を、文章として正確に残すことができます。「言った・言わない」のトラブルを防ぐために非常に重要です。

- 相手の時間を奪わない: 電話の内容を改めて整理して送ることで、採用担当者は自分の都合の良い時間に内容を再確認し、上司などに報告する際にもメールを転送するだけで済みます。

具体的な流れ

- 採用担当者の勤務時間内に電話をかける。

- 口頭で、感謝→入社意欲→保留の理由と希望期間を伝える。

- 口頭で保留の承諾を得る。

- 電話を切った後、なるべく時間を置かずに、「先ほどはお電話にて失礼いたしました。お電話でお話しさせていただいた内容を、改めて確認のためにお送りいたします」という一文を添えて、合意内容を記載したメールを送信する。

この二手間をかけることが、あなたの丁寧さと誠実さを際立たせ、企業からの信頼を確固たるものにします。

⑤ 謙虚な姿勢で「お願い」する

最後に、そして最も重要なのが、終始一貫して謙虚な姿勢で「お願い」することです。内定保留は、あなたの都合で企業の採用活動を一時的にストップさせる行為です。そのことを十分に理解し、申し訳ないという気持ちを持って交渉に臨む必要があります。

- 言葉遣い: 「~していただけないでしょうか」「~は可能でしょうか」といった依頼形・疑問形を使う。「~してください」「~まで待ちます」といった命令形や断定的な表現は絶対に避けましょう。

- 態度: 「保留するのは当然」という態度は禁物です。「ご迷惑をおかけし大変恐縮ですが」「こちらの都合で申し訳ないのですが」といったクッション言葉を効果的に使い、相手への配慮を示しましょう。

- 譲歩の姿勢: もし希望した期間での保留が難しいと言われた場合は、「承知いたしました。では、〇日まででしたらお待ちいただくことは可能でしょうか?」など、代替案を提示したり、譲歩したりする柔軟な姿勢を見せることも大切です。

あなたの立場はあくまで「お願いする側」であるということを忘れずに、誠意と敬意を持ってコミュニケーションを取ることが、円満な内定保留を実現するための鍵となります。

【状況別】内定保留の伝え方とメール・電話の例文

内定保留の依頼は、伝え方一つで相手に与える印象が大きく変わります。ここでは、連絡手段の選び方から、電話とメールそれぞれの具体的な伝え方まで、実践的な例文を交えて詳しく解説します。これらの例文を参考に、ご自身の状況に合わせてアレンジしてみてください。

連絡手段は電話とメールのどちらが良い?

前述の通り、内定保留のような重要かつデリケートな依頼は、電話で直接伝えた上で、確認のためにメールを送る「電話+メール」の併用が最も丁寧で確実な方法です。

それぞれの手段のメリット・デメリットを整理すると、なぜ併用がベストなのかがよくわかります。

| 連絡手段 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 電話のみ | ・誠意や人柄が伝わりやすい ・その場で双方向のやり取りができる ・迅速に相手の反応を確認できる |

・話した内容が記録に残らない ・相手の時間を拘束してしまう ・言った、言わないのトラブルになる可能性がある |

| メールのみ | ・内容を正確に記録として残せる ・相手の都合の良いタイミングで読んでもらえる ・落ち着いて文章を考えられる |

・事務的で冷たい印象を与えがち ・誠意が伝わりにくい可能性がある ・返信が来るまで相手の反応がわからない |

| 電話+メール | ・電話で誠意を伝え、メールで記録を残せる ・双方のメリットを活かし、デメリットを補完できる ・最も丁寧で、ビジネスパーソンとして高い評価を得やすい |

・両方の手間がかかる(しかし、その手間をかける価値がある) |

基本的にはこの「電話+メール」のフローを推奨しますが、企業の文化や採用担当者とのこれまでのやり取り(常にメールでの連絡だったなど)によっては、メールでの連絡が適切な場合もあります。ただし、その場合でも、単に要件を伝えるだけでなく、電話で話す時と同様の丁寧さや配慮を文面に込めることが重要です。

電話で伝える場合の会話の流れと例文

電話をかける際は、相手が忙しい可能性を考慮し、始業直後や終業間際、昼休み時間は避けるのがマナーです。落ち着いて話せる静かな環境を確保してから電話をかけましょう。

【電話での会話の流れと例文】

あなた: 「お世話になっております。〇月〇日に面接をしていただきました、〇〇(フルネーム)と申します。採用ご担当の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか。」

(担当者が出る)

採用担当者: 「はい、お電話代わりました。〇〇です。」

あなた: 「お世話になっております。〇〇です。ただいま、お時間よろしいでしょうか?」

(ポイント:まず相手の都合を確認する)

採用担当者: 「はい、大丈夫ですよ。」

あなた: 「この度は、内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございます。高く評価していただき、心より感謝申し上げます。御社の〇〇という点に大変魅力を感じており、ぜひ前向きに入社を検討させていただきたいと考えております。」

(ポイント:まず感謝と入社意欲を伝える)

あなた: 「つきましては、大変申し上げにくいのですが、一点ご相談させていただきたいことがございまして、お電話いたしました。お返事につきまして、少しばかりお時間をいただくことは可能でしょうか。」

(ポイント:本題を謙虚に切り出す)

採用担当者: 「そうですか。差し支えなければ、理由をお伺いしてもよろしいですか?」

あなた(理由を伝える):

- (他社選考待ちの場合)

「はい。実は、現在もう一社、選考が進んでいる企業がございまして、その最終結果が来週の火曜日に出る予定です。御社への入社を真剣に考えているからこそ、すべての結果が出揃った段階で、後悔のない決断をさせていただきたいと思っております。つきましては、大変恐縮なのですが、来週の金曜日、〇月〇日までお返事をお待ちいただくことは可能でしょうか。」 - (家族と相談したい場合)

「はい。今回の転職は、家族にとっても大きな変化となりますので、今後の生活のことも含め、しっかりと話し合う時間を持ちたいと考えております。つきましては、今週末に相談の時間を設けますので、来週の月曜日、〇月〇日までお返事をお待ちいただくことは可能でしょうか。」

(ポイント:理由と具体的な希望期間を明確に伝える)

(担当者から承諾を得る)

採用担当者: 「承知いたしました。では、〇月〇日までお待ちしておりますので、改めてご連絡ください。」

あなた: 「ご配慮いただき、誠にありがとうございます。必ず〇月〇日までにお返事のご連絡をいたします。また、念のため、本日お話しさせていただいた内容を、後ほどメールでもお送りしてもよろしいでしょうか。」

(ポイント:再度感謝し、期限を復唱。メール送付の許可を得る)

採用担当者: 「はい、構いませんよ。」

あなた: 「ありがとうございます。それでは、引き続きよろしくお願いいたします。本日はお忙しい中、ありがとうございました。失礼いたします。」

メールで伝える場合の基本構成と例文

電話での連絡後、または電話が繋がらなかった場合やメールでの連絡が指定されている場合は、以下の構成と例文を参考にメールを作成します。

【例文】件名と宛名の書き方

件名は、誰から何の連絡かが一目でわかるように、簡潔で具体的に記載します。

件名:内定のお礼とご返答期限についてのご相談(氏名:〇〇 〇〇)

宛名は、会社名、部署名、役職名、氏名を正式名称で正確に記載します。株式会社を(株)と略すのはNGです。

株式会社〇〇

人事部 採用ご担当

〇〇 〇〇様

【例文】本文の書き出し(感謝と内定受諾の意思)

まず、電話と同様に、内定への感謝と前向きな気持ちを伝えます。

お世話になっております。

〇月〇日に採用面接をしていただきました、〇〇 〇〇(フルネーム)です。

この度は、内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。

面接を通じて、皆様の温かいお人柄や仕事に対する情熱に触れ、

貴社で働きたいという気持ちがより一層高まっております。

このような素晴らしい機会をいただけたこと、心より感謝申し上げます。

【例文】保留の理由と期間の伝え方(他社選考待ちの場合)

ここがメールの核となる部分です。謙虚な姿勢を忘れずに、理由と希望期間を明確に記述します。

さて、頂戴いたしました内定につきまして、

ぜひ前向きにお受けしたいと考えているのですが、

大変恐縮ながら、ご返答に関していくつか検討するお時間をいただきたく、

ご連絡いたしました。

現在、もう一社選考が進んでいる企業があり、

そちらの最終結果を〇月〇日(〇曜日)にいただく予定となっております。

貴社への入社を真剣に考えているからこそ、

すべての選択肢が出揃った段階で、自分自身の気持ちを整理し、

後悔のない形で決断をさせていただきたいと考えております。

誠に勝手なお願いで恐縮ですが、〇月〇日(〇曜日)まで、

ご返答の期限を延長していただくことは可能でしょうか。

【例文】保留の理由と期間の伝え方(家族と相談したい場合)

理由が異なる場合も、構成は同じです。正直に、かつポジティブなニュアンスで伝えます。

さて、頂戴いたしました内定につきまして、

ぜひ前向きにお受けしたいと考えているのですが、

大変恐縮ながら、ご返答に関していくつか検討するお時間をいただきたく、

ご連絡いたしました。

今回の転職にあたり、家族とも今後の働き方や生活について

しっかりと話し合い、理解を得た上で最終的な決断をしたいと考えております。

誠に勝手なお願いで恐縮ですが、今週末に家族と相談する時間を設けますので、

来週の〇月〇日(〇曜日)まで、ご返答をお待ちいただくことは可能でしょうか。

【例文】結びの言葉と署名

最後に、改めてこちらの都合で迷惑をかけることへのお詫びと、締めの挨拶を入れます。署名には、すぐに連絡が取れる電話番号とメールアドレスを記載しましょう。

こちらの都合で大変申し訳ございませんが、

何卒ご理解いただけますと幸いです。

お忙しいところ恐縮ですが、ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。

----------------------------------------------------

〇〇 〇〇(ふりがな)

〒XXX-XXXX

(住所)

電話番号:XXX-XXXX-XXXX

メールアドレス:xxxx@xxxx.com

----------------------------------------------------

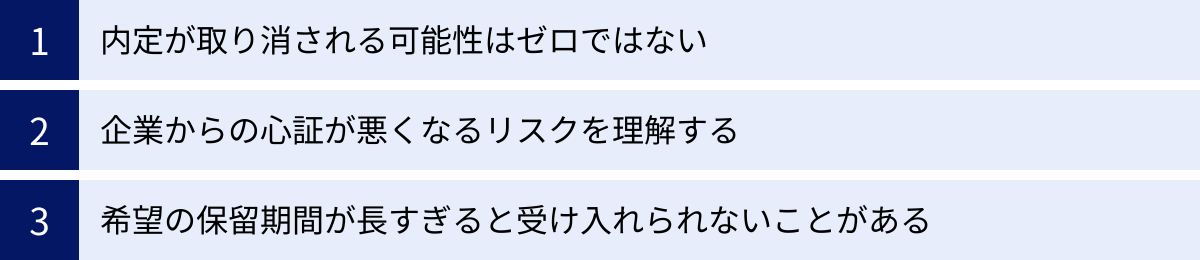

内定保留を依頼する際の注意点とリスク

内定保留は、転職活動において有効な選択肢の一つですが、それは決してノーリスクな行為ではありません。依頼する際には、起こりうるネガティブな側面を十分に理解し、覚悟を持って臨む必要があります。ここでは、内定保留に伴う3つの主要なリスクについて解説します。

内定が取り消される可能性はゼロではない

最も大きなリスクは、内定保留を申し出た結果、内定そのものが取り消されてしまう可能性です。法的には、企業が一度出した内定を一方的に取り消すことは「解雇」に相当し、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合は、権利の濫用として無効になります。

しかし、これはあくまで求職者が内定を「承諾」した後の話です。あなたが内定を承諾する前の「保留」を申し出ている段階では、まだ労働契約は成立していません。そのため、企業側が「他の候補者を採用することにしたので、今回はご縁がなかったということで」と、内定の話を白紙に戻す余地が、承諾後に比べて大きいのが実情です。

特に、以下のようなケースでは内定取り消しのリスクが高まる傾向にあります。

- 採用枠が1名のみの中小企業やベンチャー企業: 大企業と比べて採用活動にかけられるリソースが限られており、一人の候補者のために長期間待つ余裕がないことが多いです。あなたが保留している間に、他の優秀な候補者を逃すリスクを避けるため、早々に見切りをつける判断をする可能性があります。

- 他にも同レベルの候補者がいる場合: 採用担当者から見て、あなたとほぼ同等の評価を受けている次点候補者がいる場合、回答を保留するあなたよりも、すぐに入社意思を示してくれる次点候補者を優先する、という経営判断が下されることがあります。

- 保留の伝え方が悪い場合: マナーを欠いた伝え方をしてしまい、「入社意欲が低い」「自己中心的な人物だ」と判断されると、企業側も「このような人材を採用するのはリスクが高い」と考え、内定を取り消す可能性があります。

「内定保留=内定取り消し」と直結するわけでは決してありませんが、その可能性は決してゼロではないという事実は、肝に銘じておく必要があります。

企業からの心証が悪くなるリスクを理解する

たとえ内定が取り消されなかったとしても、内定保留を申し出たことで、企業からの心証、つまりあなたに対する印象が悪化するリスクは常に伴います。採用担当者や配属予定先の上司は、「本当にうちの会社に来たいのだろうか?」「第一志望ではないのでは?」といった疑念を抱く可能性があります。

この心証の悪化が、すぐさま何らかの不利益につながることは少ないかもしれません。しかし、長期的な視点で見ると、以下のような影響が考えられます。

- 入社後の人間関係: 入社前から「迷っていた人」というレッテルを貼られてしまい、上司や同僚との間に微妙な距離感が生まれてしまう可能性がなきにしもあらずです。特に、あなたの採用を強く推してくれた人が社内にいた場合、その人の顔に泥を塗る形になりかねません。

- 期待値の低下: 「あれだけ悩んでいたのだから、パフォーマンスへの期待も少し割り引いて見ておこう」という心理が働く可能性も否定できません。本来であれば得られたはずのチャンスや重要な役割を、最初は任せてもらえないといったケースも考えられます。

- 入社条件の交渉への影響: 例えば、入社前に給与や待遇面で何らかの交渉をしたいと考えていた場合、内定保留によって心証が悪化していると、交渉が不利に進む可能性があります。「入社を迷っている人に、これ以上の好条件は提示できない」と判断されても不思議ではありません。

もちろん、これらはあくまで可能性の話です。しかし、あなたの社会人としてのスタートラインが、他の同期入社者と比べて少し後ろからになってしまうリスクがあることは、十分に理解しておくべきです. このリスクを最小限に抑えるためにも、誠意ある丁寧な伝え方が何よりも重要になります。

希望の保留期間が長すぎると受け入れられないことがある

内定保留が認められたとしても、あなたが希望する期間をそのまま受け入れてもらえるとは限りません。特に、2週間や1ヶ月といった長期の保留を希望した場合、企業側から「申し訳ないが、そこまで長くは待てない」と断られる可能性は十分にあります。

企業側の視点に立てば、これは当然のことです。前述の通り、企業の採用活動は事業計画と密接に連携しています。1ヶ月も回答を保留されると、

- 事業計画そのものに遅れが生じる。

- キープしていた他の候補者は、ほぼ確実にいなくなってしまう。

- 採用活動をゼロからやり直す必要があり、多大なコストと時間がかかる。

- そもそも、1ヶ月も悩むような候補者は、入社意欲が極めて低いと判断せざるを得ない。

といった深刻な問題が発生します。そのため、企業は自衛のために、長期の保留依頼を断らざるを得ないのです。

もし、希望した期間での保留が難しいと伝えられた場合、あなたにはいくつかの選択肢が残されます。

- 企業の提示する短い期間で決断する: 「承知いたしました。では、ご提示いただいた〇月〇日までに必ずお返事いたします」と、企業の条件を受け入れる。

- その場で内定を辞退する: 「熟慮する時間が必要なため、今回は辞退させていただきます」と、潔く身を引く。

- 再度交渉を試みる: 「何とか〇日までは難しいでしょうか」と再交渉する。ただし、これは心証をさらに悪化させるリスクが高く、あまり推奨できません。

希望通りの期間で保留できない可能性をあらかじめ想定し、その場合にどうするかをシミュレーションしておくことも、内定保留に臨む上での重要な準備の一つです。

内定保留期間中にやるべきこと

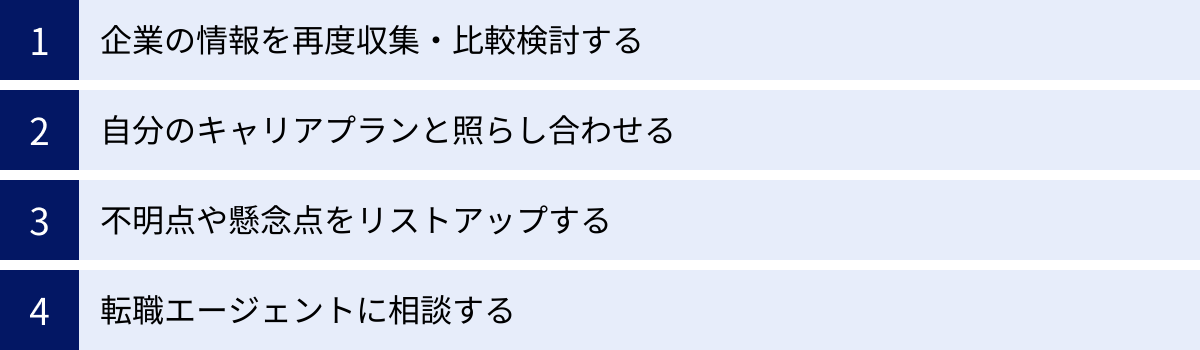

内定保留の承諾を得られたら、その貴重な時間を無駄にしてはいけません。この期間は、あなたが自身のキャリアについて深く考え、後悔のない選択をするための重要なシンキングタイムです。感情やその場の勢いに流されず、客観的な情報と自己分析に基づいて、冷静に判断を下すために、以下の4つのアクションを実践しましょう。

企業の情報を再度収集・比較検討する

内定ブルーという言葉があるように、内定が出た途端に不安になることは誰にでもあります。その不安を解消し、確信を持って意思決定するためには、客観的な情報に基づいた徹底的な企業比較が不可欠です。面接までに入手した情報に加えて、より多角的な視点から企業を再評価してみましょう。

情報収集のポイント

- 公式情報: 企業の公式サイト、IR情報(上場企業の場合)、中期経営計画、プレスリリースなどを改めて読み込みます。事業の将来性、成長戦略、財務状況など、企業の安定性やビジョンを客観的に把握しましょう。

- 社員の声: 企業の口コミサイトやSNSなどで、現役社員や元社員のリアルな声を探します。ただし、ネガティブな情報に偏りがちな側面もあるため、あくまで参考程度に留め、情報の真偽は慎重に見極める必要があります。働きがい、社内の雰囲気、ワークライフバランス、昇進・昇格の実態など、内部からの視点を確認します。

- メディア情報: 業界専門誌やビジネスニュースサイトなどで、その企業や業界がどのように報じられているかを確認します。業界内でのポジショニングや、競合他社との関係性が見えてきます。

比較検討の軸

収集した情報を元に、複数の内定先企業(または現職)を比較検討します。その際、自分なりの評価軸を設けて点数化するなど、客観的な比較ができるように工夫すると良いでしょう。

| 比較検討の軸 | A社 | B社 | 現職 |

|---|---|---|---|

| 業務内容 | 希望と完全に一致(5点) | 一部希望と異なる(3点) | ルーチンワークが多い(2点) |

| 企業文化・社風 | 挑戦的で風通しが良い(5点) | 安定志向で落ち着いている(4点) | やや保守的(3点) |

| 給与・待遇 | 年収550万円(4点) | 年収600万円(5点) | 年収500万円(3点) |

| 福利厚生 | 住宅手当が充実(5点) | 標準的(3点) | 特になし(2点) |

| キャリアパス | 専門性を高められる(5点) | マネジメント志向(4点) | 頭打ち感がある(2点) |

| 勤務地・働き方 | フルリモート可(5点) | 週2出社(4点) | 原則出社(2点) |

| 合計点 | 29点 | 23点 | 14点 |

このように情報を可視化し、自分にとって何が重要かを重み付けしながら比較することで、漠然とした悩みが整理され、論理的な結論を導き出しやすくなります。

自分のキャリアプランと照らし合わせる

企業の比較検討と並行して、もう一度「自分自身のキャリアプラン」に立ち返ることが重要です。目先の給与や待遇といった条件面だけでなく、その企業への転職が、あなたの長期的な目標達成にどう貢献するのかを冷静に見極めましょう。

- 3年後の自分: 3年後、どのようなスキルを身につけ、どのような立場で、どのような仕事をしている状態が理想ですか? その理想像に近づけるのは、どちらの企業でしょうか。研修制度やOJTの内容、任される業務の範囲などを具体的に想像してみましょう。

- 5年後、10年後の自分: 将来的にマネジメント職に就きたいのか、それともスペシャリストとして専門性を極めたいのか。あるいは独立・起業も視野に入れているのか。あなたの長期的なキャリアの方向性と、企業のキャリアパス制度や事業の将来性が合致しているかを確認します。

- 価値観(Will-Can-Must)の再確認:

- Will(やりたいこと): あなたが仕事を通じて実現したいことは何ですか?

- Can(できること): あなたが持つスキルや経験は何ですか?

- Must(すべきこと): あなたが組織から期待される役割は何ですか?

この3つの円が最も大きく重なるのはどの選択肢かを考えます。内定先企業は、あなたの「Will」を実現できる場所でしょうか。

転職は、単なる「職場を変える」行為ではありません。あなたの人生という時間を使って、キャリアという資産をどう築いていくかという投資活動です。短期的な視点に囚われず、長期的なリターンが最も大きい選択肢はどれか、という視点で考えてみましょう。

不明点や懸念点をリストアップする

情報収集や自己分析を進める中で、新たな疑問や懸念点が出てくるはずです。これらを放置したまま入社を決めてしまうと、後々「こんなはずではなかった」というミスマッチにつながりかねません。保留期間中に、これらの不明点をすべて洗い出し、リストアップしておきましょう。

リストアップすべき項目の例

- 業務内容について:

- 具体的な1日の仕事の流れは?

- チームの構成(人数、年齢層など)は?

- 入社後、最初に任されるプロジェクトは何か?

- 評価制度はどのようになっているのか?

- 労働条件・待遇について:

- 残業時間の実態は?(平均的な月間残業時間など)

- 給与に含まれる固定残業代の詳細は?

- 昇給のタイミングや評価基準は?

- 有給休暇の取得率は?

- キャリア・研修について:

- 入社後の研修プログラムはどのような内容か?

- 資格取得支援制度などはあるか?

- 将来的に部署異動は可能か?

これらのリストアップした項目は、最終的な決断を下す前に、企業側に質問する材料になります。再度、採用担当者に連絡を取り、「内定承諾に向けて前向きに検討している中で、いくつか確認させていただきたい点がございます」と切り出し、オファー面談(条件確認面談)の機会を設けてもらえないか相談するのも非常に有効な手段です。疑問点を解消することで、安心して入社を決断できます。

転職エージェントに相談する

もし、転職エージェントを利用して転職活動を進めているのであれば、担当のキャリアアドバイザーに相談することは、保留期間中に絶対にやるべきことです。キャリアアドバイザーは、転職市場のプロであり、あなたと企業の双方を客観的に見ることができる第三者です。

エージェントに相談するメリット

- 客観的なアドバイス: あなたの悩みに対し、これまでの多くの転職者支援の経験に基づいた客観的なアドバイスをもらえます。自分一人では気づかなかった視点や判断軸を提供してくれるでしょう。

- 非公開情報の提供: エージェントは、企業の内部事情(社風、残業の実態、離職率など)について、一般には公開されていない情報を持っていることがあります。意思決定の精度を高める上で、非常に貴重な情報源となります。

- 企業とのコミュニケーション代行: あなたが直接聞きにくいこと(給与交渉の余地、懸念点の確認など)を、あなたに代わって企業に確認・交渉してくれます。これにより、あなたは企業との良好な関係を保ちながら、必要な情報を得ることができます。

- 他社の状況把握: 他の選考企業の進捗状況や、内定の可能性などについても、プロの視点から分析し、今後の動き方について戦略的なアドバイスをくれるでしょう。

一人で抱え込まず、信頼できるプロの力を借りることで、より冷静で、かつ戦略的な意思決定が可能になります。

内定保留後の対応方法と連絡マナー

苦労して確保した内定保留期間。その期間が終わりに近づいたら、いよいよ最終的な決断を企業に伝えるフェーズです。ここでの対応を誤ると、せっかく築いてきた信頼関係が崩れてしまいかねません。承諾する場合も、辞退する場合も、社会人としてのマナーを守り、誠実に対応することが重要です。

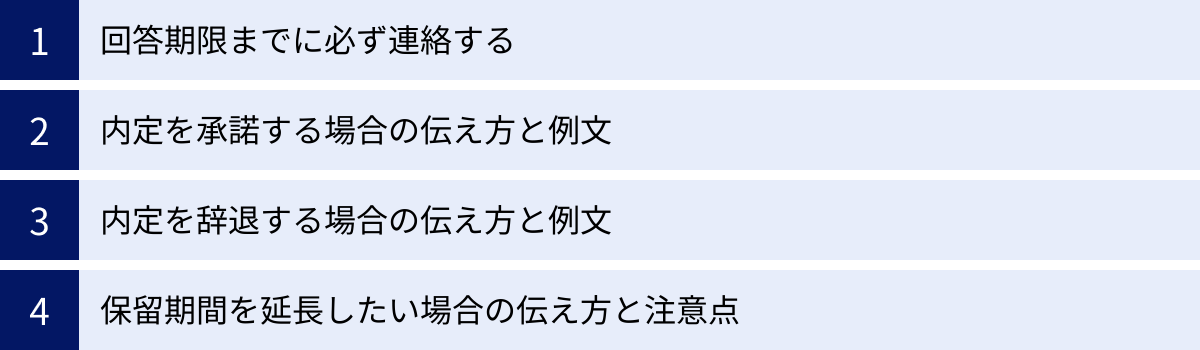

回答期限までに必ず連絡する

最も基本的で、そして最も重要なマナーは、約束した回答期限を絶対に守ることです。企業は、あなたが連絡してくるのを待っています。その日を前提に、採用計画や他の候補者への対応を調整しています。

期限を過ぎても連絡がない、というのは、ビジネスの世界において最も信頼を失う行為の一つです。「この人は約束を守れない人だ」というレッテルを貼られてしまい、たとえ入社を承諾したとしても、その後の評価に響く可能性があります。最悪の場合、入社意欲なしとみなされ、内定が取り消されることもあり得ます。

- 期限日の午前中までに連絡するのが理想です。

- もし、万が一、期限までに決断が難しい状況になった場合は、期限が来る前に、正直にその旨を連絡し、指示を仰ぐ必要があります。無断で期限を破ることだけは絶対に避けましょう。

約束を守るという当たり前の行動が、あなたの社会人としての信頼性を証明します。

内定を承諾する場合の伝え方と例文

内定を承諾すると決めたら、その喜びと入社への意欲を、感謝の言葉とともに伝えましょう。連絡方法は、まず電話で直接伝え、その後メールでも連絡するのが最も丁寧です。

【電話での承諾連絡 例文】

あなた: 「お世話になっております。〇〇(フルネーム)です。先日は、内定のご返答期限につきましてご配慮いただき、誠にありがとうございました。」

あなた: 「検討させていただいた結果、ぜひ御社からの内定をお受けしたく、ご連絡いたしました。これから皆様と一緒に働けることを、大変楽しみにしております。」

採用担当者: 「ありがとうございます!こちらこそ、よろしくお願いいたします。」

あなた: 「つきましては、今後の手続きなどについて、ご教示いただけますでしょうか。また、後ほどメールでも、改めて入社の意思表示をお送りさせていただきます。」

【メールでの承諾連絡 例文】

件名:内定承諾のご連絡(氏名:〇〇 〇〇)

株式会社〇〇

人事部 採用ご担当

〇〇 〇〇様

お世話になっております。

先日、内定のご連絡をいただきました〇〇 〇〇です。

この度は、内定のご連絡、誠にありがとうございます。

また、ご返答の期間につきましてもご配慮いただき、重ねてお礼申し上げます。

熟慮を重ねた結果、貴社からの内定を謹んでお受けしたく、ご連絡いたしました。

これから貴社の一員として貢献できることを、大変光栄に存じます。

つきましては、入社にあたり必要な手続きや書類などがございましたら、

ご教示いただけますと幸いです。

一日も早く貴社に貢献できるよう精一杯努力してまいりますので、

今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

----------------------------------------------------

〇〇 〇〇(ふりがな)

(署名)

----------------------------------------------------

ポイントは、保留期間を設けてもらったことへの感謝を改めて伝えることです。これにより、丁寧な印象を与え、円満な入社へと繋がります。

内定を辞退する場合の伝え方と例文

内定を辞退することは、誰にとっても心苦しいものです。しかし、だからこそ、最後まで誠意を尽くして対応することが、社会人としての責任です。辞退の連絡は、メール一本で済ませるのではなく、必ず電話で直接、自分の言葉で伝えるのがマナーです。

電話で伝えることで、お詫びの気持ちと、今までお世話になったことへの感謝の気持ちがより伝わりやすくなります。

【電話での辞退連絡 例文】

あなた: 「お世話になっております。〇〇(フルネーム)です。採用ご担当の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか。」

(担当者に代わる)

「お世話になっております。〇〇です。ただいま、お時間よろしいでしょうか。」

あなた: 「先日は、内定のご連絡をいただき、また、返答期限に関してもご配慮いただき、誠にありがとうございました。」

あなた: 「大変申し上げにくいのですが、慎重に検討を重ねた結果、誠に勝手ながら、この度の内定を辞退させていただきたく、ご連絡いたしました。」

採用担当者: 「そうですか…残念です。差し支えなければ、辞退の理由をお聞かせいただけますか?」

あなた: 「(正直に、かつ簡潔に伝える)はい。他社からも内定をいただき、自身のキャリアプランなどを総合的に検討した結果、今回はそちらの企業とのご縁を感じ、このような決断に至りました。御社には大変魅力を感じており、最後まで悩みましたが、このようなお返事となり、誠に申し訳ございません。」

あなた: 「面接の機会をいただくなど、〇〇様には大変お世話になりました。貴重なお時間を割いていただいたにもかかわらず、ご期待に沿えず、大変申し訳なく思っております。末筆ではございますが、御社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。」

電話で伝えた後、お詫びと感謝の意を込めて、メールでも連絡を入れておくとより丁寧です。

【メールでの辞退連絡 例文】

件名:内定辞退のご連絡(氏名:〇〇 〇〇)

株式会社〇〇

人事部 採用ご担当

〇〇 〇〇様

お世話になっております。

先ほどお電話にてご連絡いたしました、〇〇 〇〇です。

この度は、内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。

また、選考におきましても、貴重なお時間を割いていただきましたこと、

重ねてお礼申し上げます。

慎重に検討を重ねた結果、誠に勝手ながら、

この度の内定を辞退させていただきたく存じます。

皆様には大変ご迷惑をおかけすることとなり、

心よりお詫び申し上げます。

本来であれば、直接お伺いしてお詫びすべきところではございますが、

メールでのご連絡となりましたことをご容赦ください。

末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

----------------------------------------------------

〇〇 〇〇(ふりがな)

(署名)

----------------------------------------------------

辞退理由は、正直に伝えても問題ありません。ただし、企業への批判や不満と受け取られるような表現は避け、「自身の適性やキャリアプランを考えた結果」というように、あくまで自分自身の問題として説明するのが良いでしょう。

保留期間を延長したい場合の伝え方と注意点

内定保留期間の延長は、原則として避けるべきです。一度約束した期限をさらに延ばしてほしいというお願いは、企業側に多大な迷惑をかけるだけでなく、あなたの信用を著しく損なう行為です。

しかし、他社の最終面接が急遽延期になったなど、やむを得ない事情が発生した場合、延長をお願いせざるを得ない状況もあるかもしれません。その場合は、以下の点に細心の注意を払って連絡する必要があります。

- 判明した時点ですぐに連絡する: 延長の必要性が分かったら、即座に電話で連絡します。期限ギリギリになってから伝えるのは最悪の対応です。

- 最大限の謝罪をする: 「一度お約束したにもかかわらず、大変申し訳ございません」と、まずは深く謝罪します。

- やむを得ない理由を具体的に説明する: なぜ延長が必要なのか、誰が聞いても納得できる客観的な事実を説明します。

- 延長は不可能かもしれないと覚悟する: 企業側から「これ以上の延長はできない」と言われる可能性が高いことを覚悟しておきましょう。その場合は、潔くその場で決断するか、辞退するしかありません。

「一度ならず二度までもこちらの都合を押し付けてくる、信頼できない人物」と見なされるリスクが非常に高い行為であることを、十分に理解しておきましょう。

転職の内定保留に関するよくある質問

ここでは、転職活動で内定保留を検討する際に、多くの求職者が抱く疑問について、Q&A形式で詳しくお答えします。

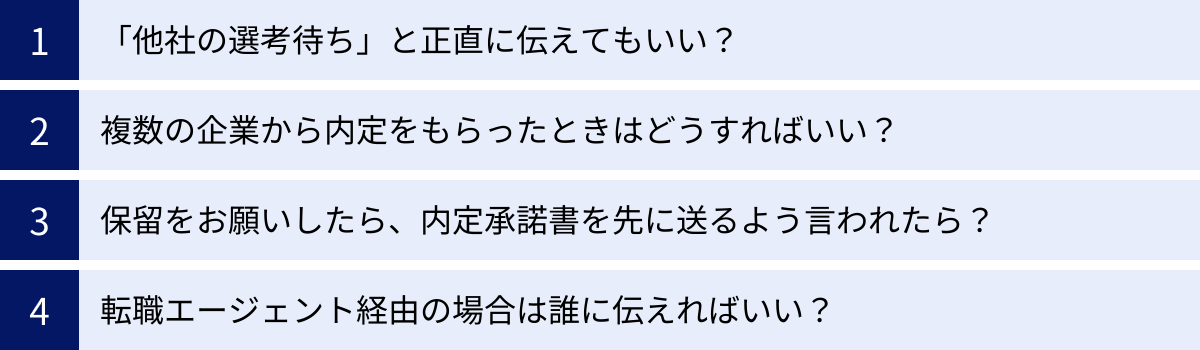

「他社の選考待ち」と正直に伝えてもいい?

結論として、基本的には正直に伝えて問題ありません。むしろ、誠実な対応として好意的に受け取られるケースの方が多いです。

多くの採用担当者は、優秀な人材が複数の企業を同時に受けていることを理解しています。下手に嘘をついて後で辻褄が合わなくなるよりも、正直に状況を話してくれた方が、信頼できる人物だと評価される可能性があります。

ただし、伝え方には工夫が必要です。単に「他社の結果を待ちたい」と伝えるだけでは、「自社は滑り止めか」と思われかねません。

伝える際のポイント

- 内定企業への入社意欲をまず示す: 「御社に大変魅力を感じており、ぜひ入社したいと考えております」と前置きする。

- 悩んでいる誠実な姿勢を見せる: 「だからこそ、すべての選択肢が出揃った段階で、後悔のないよう真剣に比較検討し、最終的な決断をさせていただきたいのです」と伝える。

- 「第一志望群」であることを伝える: 可能であれば、「御社が第一志望群であることは間違いありません」といった言葉を添えると、入社意欲の高さをアピールできます。

正直に話すことで、対等な立場で誠実なコミュニケーションが取れるというメリットがあります。ただし、企業の社風や担当者の雰囲気によっては、オブラートに包んだ方が良い場合もあるため、状況に応じた判断も必要です。

複数の企業から内定をもらったときはどうすればいい?

複数の企業から内定を得られたことは、あなたの市場価値が高い証拠であり、素晴らしいことです。しかし、ここからが本当の意味での企業選びのスタートです。パニックにならず、以下のステップで冷静に対応しましょう。

- すべての企業に速やかに第一報を入れる: まず、すべての内定先企業に対し、内定への感謝を伝えます。その上で、回答期限を確認し、必要であれば保留のお願いをします。この時、各社への対応に優先順位をつけず、平等に誠実に対応することが重要です。

- 情報整理と比較検討: 前述の「内定保留期間中にやるべきこと」で解説したように、各社の情報を一覧表にするなどして、客観的に比較検討します。自分なりの評価軸(キャリア、待遇、社風など)を明確にすることが重要です。

- スケジュール管理を徹底する: 各社の回答期限をカレンダーなどに明確に記録し、絶対に守るように管理します。どの企業にいつまでに何を連絡するのかを、リストアップしておくと混乱を防げます。

- 軸をぶらさずに最終決断する: 最終的には、自分が転職で最も実現したいことは何か、という原点に立ち返り、決断を下します。周囲の意見や目先の条件に惑わされず、自分のキャリアプランに最も合致する企業を選びましょう。

- 承諾・辞退の連絡を誠実に行う: 決断したら、承諾する企業、辞退する企業それぞれに、マナーを守って速やかに連絡します。

複数の内定は嬉しい悩みですが、各企業への誠実な対応を怠ると、思わぬところで評判を落とすことにもなりかねません。最後まで丁寧な対応を心がけましょう。

保留をお願いしたら、内定承諾書を先に送るよう言われたら?

これは慎重に対応すべき状況です。内定承諾書にサインして提出するということは、法的には「労働契約の成立に合意した」と見なされる行為です。

企業側が「保留は認めるが、先に承諾書だけ出してほしい」と言う背景には、「他社に流出するのを防ぎたい」「形式的に手続きを進めておきたい」といった意図があります。

しかし、安易にサインしてしまうと、以下のようなリスクが生じます。

- 内定辞退が難しくなる: 承諾書提出後に辞退することは、法的には「労働契約の解約」にあたります。虽然、入社日の2週間前までに申し出れば解約は可能ですが(民法627条1項)、企業に多大な迷惑をかけることになり、強い引き留めにあったり、トラブルに発展したりする可能性が高まります。

- 交渉力が弱まる: 一度承諾書を出してしまうと、その後の条件交渉(給与など)が非常に難しくなります。

対応策

まずは、なぜ先に承諾書が必要なのか、その理由を採用担当者に丁寧に確認しましょう。その上で、

「内定承諾書へのサインは、私の最終的な意思表示とさせていただきたく存じます。つきましては、お約束の〇月〇日まで熟慮させていただき、承諾を決めた際に、速やかに署名・提出させていただくという形でお願いできませんでしょうか」

と、承諾書の提出も回答期限まで待ってもらえるよう交渉するのが最善です。

もし企業側がそれでも提出を強く求めてくる場合は、その企業のリスク管理体制や候補者への配慮について、疑問を持つきっかけになるかもしれません。承諾書の提出は、最終決断の証です。決して軽々しく扱わないようにしましょう。

転職エージェント経由の場合は誰に伝えればいい?

転職エージェントを利用して選考を受けている場合は、内定保留に関するすべての連絡・相談は、まず担当のキャリアアドバイザーに行います。企業に直接連絡するのは絶対に避けてください。

理由は以下の通りです。

- コミュニケーションの窓口の一本化: エージェントは、企業とあなたの間の公式なコミュニケーションチャネルです。あなたが直接企業とやり取りをすると、情報が錯綜し、エージェントと企業との信頼関係を損なう可能性があります。

- 交渉のプロに任せられる: キャリアアドバイザーは、内定保留の交渉のプロです。どのように伝えれば企業側の心証を損ねずに済むか、どの程度の期間なら認められやすいか、といったノウハウを持っています。あなたに代わって、戦略的に交渉を進めてくれます。

- 客観的なアドバイスがもらえる: あなたが保留したい理由や悩みを伝えることで、エージェントから客観的なアドバイスをもらえます。それが本当に妥当な理由なのか、他の選択肢はないのか、といった第三者の視点を提供してくれます。

内定の連絡がエージェントからあったら、まずは感謝を伝え、その場で「少し考えたい」という意向を伝えましょう。その後、具体的な理由や希望期間を整理し、改めてキャリアアドバイザーに相談します。すべての交渉はエージェントに一任するのが、最もスムーズで安全な方法です。