転職活動を成功させる上で、避けては通れないのが「転職の軸」を明確にすることです。しかし、「転職の軸と言われても、何をどう考えればいいのか分からない」「面接でうまく説明できる自信がない」と悩む方は少なくありません。

転職の軸は、無数の求人情報の中から自分に合った企業を見つけ出し、納得のいくキャリアを築くための「羅針盤」となる非常に重要なものです。この軸が曖昧なまま転職活動を進めてしまうと、企業選びに時間がかかったり、入社後に「こんなはずではなかった」と後悔したりする原因になりかねません。

この記事では、転職の軸の基本的な考え方から、具体的な見つけ方、面接で効果的に伝える方法までを網羅的に解説します。自己分析の具体的なステップや、職種別の回答例文、避けるべきNG例なども紹介するため、この記事を読み終える頃には、あなただけの転職の軸を確立し、自信を持って転職活動に臨めるようになっているはずです。

目次

転職の軸とは?

転職活動を始めると、多くの場面で「あなたの転職の軸は何ですか?」と問われます。この「転職の軸」とは、一言で言えば「仕事選びにおいて、自分自身が最も大切にする譲れない価値観や判断基準」のことです。それは、あなたがキャリアを築いていく上での指針であり、転職という重要な決断を下す際の道しるべとなります。

この軸は、単なる「希望条件のリスト」とは異なります。給与や勤務地といった条件面だけでなく、仕事のやりがい、得たいスキル、理想の働き方、共感できる企業文化など、より本質的な価値観を含む概念です。いわば、あなたが仕事を通じて何を実現したいのか、どんな環境で能力を最大限に発揮できるのかを定義する、あなただけの「キャリアの憲法」とも言えるでしょう。

転職の軸は、主に以下のような要素から構成されます。

- 仕事内容(Will): どのような業務に携わりたいか、どんなスキルや専門性を高めたいか、新しい分野に挑戦したいかなど、仕事の中身に関する希望。

- 能力・経験(Can): これまでのキャリアで培ってきたスキル、知識、経験をどのように活かしたいか、自分の強みが発揮できる環境はどのようなものか。

- 労働条件・働き方(Must/Want): 給与、勤務地、休日、残業時間、福利厚生といった待遇面や、リモートワーク、フレックスタイムなどの働き方の柔軟性に関する条件。

- 企業文化・環境: 会社の理念やビジョンへの共感、社風(例:風通しが良い、チームワーク重視)、人間関係、評価制度、経営の安定性など、働く環境に関する要素。

- 社会貢献・事業への興味: 事業の社会的な意義や、自分が興味を持てる業界・サービスかどうか。

これらの要素を自己分析によって深く掘り下げ、自分の中で優先順位をつけることで、明確な転職の軸が形作られていきます。

ここで、「転職理由」との違いを明確にしておくことが重要です。しばしば混同されがちですが、この二つは視点が異なります。

- 転職理由: 過去から現在への視点であり、「なぜ現在の(あるいは前の)会社を辞めたいのか」という動機を説明するものです。多くの場合、「残業が多い」「評価に不満がある」といったネガティブな側面に起因します。

- 転職の軸: 現在から未来への視点であり、「次の会社で何を成し遂げたいのか、どんな環境を求めているのか」という指針を示すものです。転職理由をポジティブに変換し、将来に向けた建設的な目標として言語化したものと言えます。

例えば、「給料が低いから辞めたい」というのは転職理由ですが、これを「成果が正当に評価され、実力に見合った報酬を得られる環境でキャリアアップしたい」と未来志向で語れば、それは立派な転職の軸になります。

面接官は、ネガティブな転職理由そのものよりも、その経験から何を学び、次に何を求めているのか、つまり「転職の軸」を知りたいと考えています。なぜなら、そこには候補者の仕事に対する価値観、成長意欲、そして自社との相性を見極めるための重要なヒントが詰まっているからです。

また、転職の軸を持つことは、「完璧な会社」を探すこととは違います。すべての希望を100%満たす企業は、残念ながら存在しません。だからこそ、自分にとって何が最も重要で、どの部分は妥協できるのかという優先順位をつけた判断基準(=転職の軸)が必要になるのです。この軸があることで、無数の選択肢の中から、自分にとっての「ベストな企業」を合理的に選び取ることができます。

まとめると、転職の軸とは、自己分析を通じて明らかになった自身の価値観に基づき、理想のキャリアを実現するために設定する「仕事選びの判断基準」です。これは転職活動全体を貫く背骨となり、一貫性のある行動と意思決定を支える、成功に不可欠な要素と言えるでしょう。

転職の軸を決めることの重要性

転職の軸を明確に定めることは、転職活動を成功に導き、その後のキャリアを豊かにするために極めて重要です。なぜなら、明確な軸は単なる「お題目」ではなく、具体的な行動や意思決定に直結する強力なツールとなるからです。ここでは、転職の軸を決めることがもたらす4つの具体的なメリットについて、その重要性を深く掘り下げていきます。

企業とのミスマッチを防ぐ

転職における最大の失敗の一つが、入社後に発覚する「企業とのミスマッチ」です。「こんなはずではなかった」という後悔は、多くの場合、自分自身の仕事に対する価値観と、企業の現実との間に生じるギャップが原因です。転職の軸は、このミスマッチを防ぐための最も効果的な予防策となります。

ミスマッチには様々な種類があります。

- スキルミスマッチ: 自分の得意なスキルが活かせない、あるいは求められるスキルレベルに達していない。

- カルチャーミスマッチ: チームワークを重視する自分が、個人主義的な社風に馴染めない。

- 待遇ミスマッチ: 想定していたよりも残業が多かったり、評価制度に納得できなかったりする。

- 価値観ミスマッチ: 企業の利益至上主義的な考え方に、社会貢献を重視する自分が共感できない。

転職活動中は、企業の魅力的な側面が強調されがちです。求人票の華やかな言葉や、面接官の巧みな話術に惹かれ、給与や知名度といった表面的な情報だけで判断してしまうと、こうした本質的なギャップを見過ごす危険性が高まります。

しかし、もしあなたに「若手でも裁量権を持って挑戦できる環境で働きたい」という明確な軸があれば、求人情報を見る際に「この会社の意思決定プロセスはどうなっているのか?」「社員インタビューで若手社員が主体的に動いているエピソードはあるか?」といった具体的な視点で企業を吟味できます。面接の場でも、その軸に関する質問を投げかけることで、企業のリアルな姿を探ることが可能です。

つまり、転職の軸は、企業を評価するための「自分だけの物差し」として機能します。この物差しがあることで、企業の甘い言葉に惑わされることなく、自分にとって本当に重要な要素が満たされているか冷静に判断でき、入社後の不幸なミスマッチを未然に防ぐことができるのです。

転職活動を効率的に進められる

現代の転職市場は、情報で溢れかえっています。大手転職サイトを開けば、何万、何十万という求人情報があなたの目に飛び込んでくるでしょう。明確な軸がないままこの情報の海に漕ぎ出すのは、羅針盤を持たずに航海に出るようなものです。

軸がないと、少しでも良さそうに見える求人に手当たり次第応募してしまいがちです。その結果、一つ一つの企業研究は浅くなり、志望動機も月並みなものになります。面接に呼ばれても、なぜその会社でなければならないのかを熱意を持って語ることができず、結果的に時間と労力を浪費するだけで、なかなか内定に結びつかないという悪循環に陥ります。

一方で、転職の軸が定まっていれば、それは強力な「フィルター」として機能し、応募すべき企業を効率的に絞り込むことが可能になります。例えば、「SaaS業界で、顧客の成功を支援するカスタマーサクセスの仕事に就きたい」「年間休日125日以上で、リモートワークが週3日以上可能な環境」といった軸があれば、検索条件を設定するだけで、無関係な求人を最初から除外できます。

これにより、あなたは限られた時間とエネルギーを、本当に自分にマッチする可能性の高い少数の企業に集中投下できます。企業研究に深く時間をかけ、その企業の事業内容や課題を深く理解した上で、自分の軸とどう結びつくのかを考え抜くことができます。その結果、一つ一つの応募の質が劇的に向上し、選考の通過率も高まり、結果として転職活動全体の期間短縮にも繋がるのです。これは、働きながら転職活動を行う多忙なビジネスパーソンにとって、計り知れないメリットと言えるでしょう。

説得力のある志望動機が作れる

採用担当者は、毎日多くの応募者の履歴書や職務経歴書に目を通し、面接を行っています。「貴社の理念に共感しました」「将来性に惹かれました」といった、誰にでも言えるような抽象的な志望動機には、もはや心を動かされません。彼らが本当に知りたいのは、「なぜ、数ある企業の中から『うちの会社』を選んだのか?」という、応募者固有の具体的な理由です。

ここで、転職の軸が決定的な役割を果たします。明確な転職の軸は、あなたの志望動機に一貫したストーリーと論理的な背骨を与えてくれます。それは、あなたの過去の経験(Reason Why)、現在の価値観(軸)、そして未来の貢献意欲(Will)を繋ぐ一本の線となるのです。

例えば、「前職では、大規模なチームで分業が進んでいたため、プロジェクトの一部にしか関われませんでした。その経験から、製品の企画から開発、リリースまで一気通貫で携わり、自分の手でサービスを育てていく実感を得たいという軸を持つようになりました。少数精鋭で開発を進め、エンジニア一人ひとりの裁量が大きいと伺っている御社であれば、私のこの軸を実現し、これまでの開発経験を活かして事業の成長に直接貢献できると確信しております」

このように語ることで、単なる憧れではなく、自身の経験に基づいた明確な目的意識を持って応募していることが伝わります。転職の軸と、企業の特性を結びつけて語ることで、あなたの志望動機は他の候補者には真似できない、圧倒的な説得力と熱意を帯びるのです。

入社後の後悔を減らせる

転職はゴールではなく、新たなキャリアのスタートです。どんなに素晴らしい企業に転職できたとしても、仕事である以上、困難なことや思い通りにいかないことは必ず起こります。そんな時、「前の会社のほうが良かったかもしれない」と後悔の念に駆られることは少なくありません。

しかし、転職の軸に基づいて、自分自身で深く考え、悩み、そして納得して下した決断であれば、困難に直面した際の心の持ちようが大きく変わります。「これは自分が選んだ道だ」「この軸を実現するためには、この壁を乗り越える必要がある」と、前向きに課題に取り組むことができます。それは、誰かに言われたからではなく、自分自身の意思で決定したことだからです。この「自己決定感」は、仕事へのエンゲージメントや逆境を乗り越える力(レジリエンス)に直結します。

さらに、転職の軸を持つことは、場当たり的なキャリア形成からの脱却を意味します。目先の条件や一時的な感情で転職を繰り返すのではなく、自分の軸に沿って一貫性のあるキャリアを歩むことで、専門性やスキルが着実に積み上がり、長期的に見てあなたの市場価値を高めていくことに繋がります。

入社後の「こんなはずじゃなかった」という後悔を減らし、新しい環境でいきいきと活躍し続けるために、転職の軸を決めるというプロセスは、未来の自分に対する最大の投資と言えるでしょう。

転職の軸が見つからない・定まらない原因

「転職の軸が重要だとは分かっているけれど、どうしても見つからない」「考えれば考えるほど、何がしたいのか分からなくなってしまう」――。このように、転職の軸が定まらずに悩んでいる方は決して少なくありません。その原因は、決してあなたに問題があるわけではなく、いくつかの共通したつまずきのポイントが存在します。ここでは、転職の軸が見つからない主な原因を3つに分けて掘り下げ、その解決の糸口を探ります。

自己分析が十分にできていない

転職の軸が見つからない最大の、そして最も根本的な原因は、「自己分析の不足」です。自分自身という人間を深く理解していない状態で、自分にぴったりの仕事や会社を見つけ出すことは、地図を持たずに宝探しに出るようなものです。

自己分析が不十分な状態とは、具体的に以下のような問いに明確に答えられない状態を指します。

- これまでのキャリアで、最もやりがいを感じた仕事は何か?それはなぜか?

- 逆に、最もストレスを感じた、あるいは苦痛だった業務は何か?その原因は?

- どんな時に「仕事が楽しい」と感じるか?(例:新しい知識を学ぶ時、チームで目標を達成した時、顧客に感謝された時など)

- 自分の「強み」や「得意なこと」は何か?それを裏付ける具体的なエピソードは?

- 自分の「弱み」や「苦手なこと」は何か?それをどう克服しようとしてきたか?

- 仕事において、絶対に譲れない価値観は何か?(例:安定、挑戦、貢献、自由など)

多くの人は、日々の業務に追われる中で、こうした内省的な問いと向き合う機会をほとんど持てていません。そのため、いざ転職を考え始めた時に、自分の本心や価値観が曖昧なことに気づき、途方に暮れてしまうのです。また、自分の強みや価値観を客観的に捉え、それを言語化することに慣れていないため、頭の中では何となく分かっていても、明確な「軸」として言葉に落とし込むことができないケースも多々あります。

転職の軸とは、突き詰めれば「自分は何者で、何を求めているのか」という自己理解の結晶です。したがって、軸が見つからないと感じたら、まずは焦って求人を探すのを一旦やめ、じっくりと自分自身と対話する時間を作ることが、結果的に最も確実な近道となります。

譲れない条件が多すぎる

「年収は現職より大幅アップ」「残業は月10時間以内」「フルリモート勤務可能」「やりがいのある仕事内容」「風通しの良い人間関係」「都心の一等地にある綺麗なオフィス」…。このように、転職先に求める条件を挙げていくと、キリがなくなってしまうことがあります。

もちろん、理想を高く持つこと自体は悪いことではありません。しかし、すべての条件を100%満たす「完璧な会社」は、残念ながらこの世に存在しません。譲れない条件が多すぎると、選択肢が極端に狭まるか、あるいは存在しなくなり、「どの会社も自分の希望とは違う」という結論に達してしまいます。

この問題の根底にあるのは、「自分にとって本当に重要なことは何か」という優先順位がつけられていないことです。すべての希望が同列の「Must(必須条件)」になってしまっているため、トレードオフの関係にある条件(例えば、「高い給与」と「少ない残業」は両立が難しい場合がある)の間で板挟みになり、身動きが取れなくなってしまうのです。

転職は、何かを得るために何かを捨てる(あるいは妥協する)という側面も持ち合わせています。例えば、「給与は少し下がるかもしれないが、本当にやりたかった〇〇の仕事に挑戦できるなら構わない」「通勤時間は長くなるが、その分、安定した経営基盤のある会社で安心して働きたい」といったように、優先順位に基づいて意思決定をする必要があります。

もしあなたが多くの条件を並べてしまい、軸が定まらないと感じているなら、一度すべての希望を書き出した上で、「これだけは絶対に譲れない」という核心的な条件(Must Have)を3つ程度に絞り込む作業から始めてみることをお勧めします。

企業に関する情報収集が不足している

自己分析によって自分の価値観ややりたいことが明確になったとしても、それを実現できる場所、つまり「どんな企業や業界、職種が存在するのか」という知識が不足していると、軸と現実を結びつけることができません。自分のやりたいことが、世の中のどんな仕事に繋がっているのかを知らなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。

例えば、「社会の役に立つ仕事がしたい」という漠然とした軸を持っていても、世の中にどのような社会貢献性の高い事業があるのかを知らなければ、具体的な応募先を見つけることは困難です。再生可能エネルギー業界、教育格差の解消に取り組むNPO、地方創生を支援するIT企業など、選択肢は無数に存在しますが、その存在自体を知らなければ検討のしようがありません。

また、特定の業界や職種に対して、「IT業界は激務だ」「営業職はノルマが厳しい」といった固定観念や偏ったイメージを持っていると、本来であれば自分の軸にマッチする可能性のある選択肢を、検討する前から無意識に除外してしまっていることがあります。実際には、同じ業界内でも企業によって働き方は大きく異なりますし、営業職にも様々なスタイルが存在します。

情報収集の手段が転職サイトの求人情報だけに偏っていることも、視野を狭める一因です。企業の公式サイト、採用ブログ、社員インタビュー、IR情報(上場企業の場合)、業界ニュース、専門家への相談(転職エージェントなど)といった多様なチャネルから、多角的に情報を集める努力が求められます。

自己分析という「内側への探求」と、企業研究という「外側への探究」は、転職の軸を見つけるための車の両輪です。どちらか一方が欠けていては、車はうまく前に進みません。自分の内面と向き合うと同時に、世の中にどんな選択肢があるのかを積極的に知ろうとする姿勢が、定まらない軸に具体的な形を与えてくれるのです。

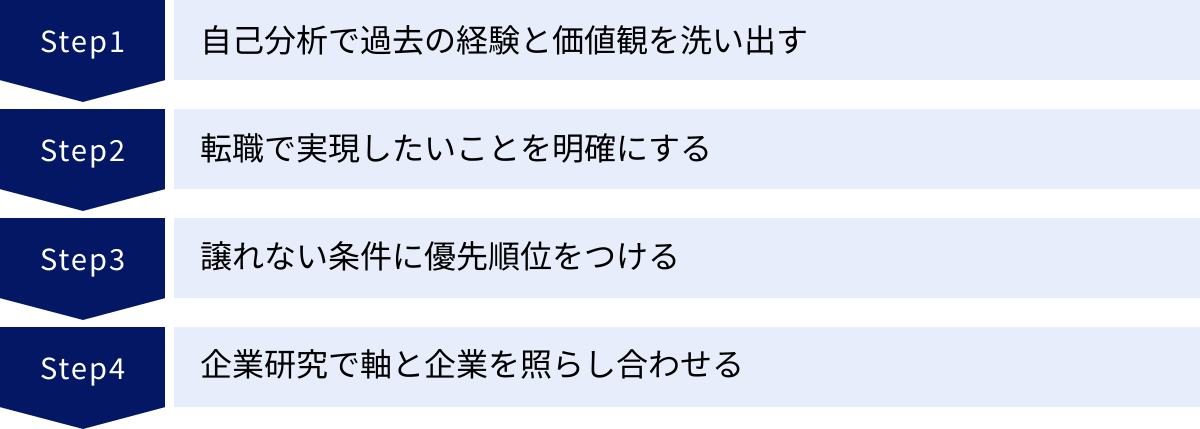

転職の軸の見つけ方【4ステップ】

転職の軸は、闇雲に考えても見つかるものではありません。正しい手順に沿って、体系的に自己分析と企業研究を進めることで、誰でも自分だけの納得感のある軸を確立できます。ここでは、具体的で実践しやすい4つのステップに分けて、転職の軸の見つけ方を詳しく解説します。

① Step1: 自己分析で過去の経験と価値観を洗い出す

すべての土台となるのが、徹底した自己分析です。まずは外部の情報から一旦離れ、自分自身の内面と深く向き合う時間を作りましょう。ここでは、効果的な自己分析の手法を3つ紹介します。

これまでのキャリアを棚卸しする

キャリアの棚卸しとは、過去の職務経験を客観的に振り返り、事実と感情を整理する作業です。これにより、自分の得意なこと(Can)や、やりがいを感じること(Will)が見えてきます。

具体的な方法としては、新卒で入社した会社から現在に至るまで、時系列に沿って以下の項目を表などに書き出していくのがおすすめです。

| 期間 | 会社・部署・役職 | 具体的な業務内容 | 実績・成果(数値で) | やりがいを感じたこと・楽しかったこと | 困難だったこと・不満だったこと |

|---|---|---|---|---|---|

| 2018-2021 | 〇〇(株) 営業部 | 法人向け新規開拓 | 新規契約数 年間目標120%達成 | 顧客の潜在課題を発見し、提案で解決できた時 | 厳格な報告プロセスと書類作成の多さ |

| 2021-現在 | △△(株) 企画部 | 新サービス企画・進行 | 担当サービスの会員数が半年で5万人増加 | チームで議論を重ね、アイデアを形にしていく過程 | 部署間の調整が多く、スピード感に欠けること |

ポイントは、「実績・成果」といった客観的な事実だけでなく、「やりがいを感じたこと」「困難だったこと」といった主観的な感情もセットで書き出すことです。この「感情」の部分に、あなたの価値観のヒントが隠されています。例えば、上記の例からは「課題解決」「チームでの協働」「創造性」といったキーワードが浮かび上がってきます。

モチベーショングラフで感情の浮き沈みを分析する

キャリアの棚卸しが「仕事」に焦点を当てた分析であるのに対し、モチベーションの浮き沈みを可視化することで、より根源的な価値観を探るのがモチベーショングラフです。

- 横軸に時間(学生時代から現在まで)、縦軸にモチベーションの高低(プラスマイナス100など)をとったグラフ用紙を用意します。

- 人生のターニングポイントとなった出来事(部活動、受験、アルバイト、就職、プロジェクト、異動、昇進など)を横軸に沿ってプロットしていきます。

- それぞれの出来事に対して、当時のモチベーションがどのくらいのレベルだったかを点で示し、それらを線で結んでグラフを完成させます。

- グラフが完成したら、モチベーションが上がった(山になっている)時期と、下がった(谷になっている)時期の共通点を探ります。

山の時期には、「どんな環境だったか?」「誰と一緒にいたか?」「どんな役割を担っていたか?」を分析することで、あなたが力を発揮できる環境や、喜びを感じる源泉が見えてきます。逆に、谷の時期を分析することで、あなたが避けたい環境や、ストレスを感じる要因が明確になります。この分析結果は、企業文化や働く環境に関する軸を定める上で非常に役立ちます。

Will-Can-Mustのフレームワークで考える

Will-Can-Mustは、キャリアを考える上で非常に有名なフレームワークです。自己分析で洗い出した要素をこの3つの観点で整理することで、思考がクリアになります。

- Will(やりたいこと): あなたが将来的に成し遂げたいこと、挑戦したい分野、理想のキャリア像、情熱を注げること。キャリアの棚卸しやモチベーショングラフの「やりがい」「楽しかったこと」から抽出します。「もっと顧客に深く関わりたい」「新しい技術を学びたい」など。

- Can(できること・得意なこと): これまでの経験で培ったスキル、知識、実績、強み。キャリアの棚卸しの「実績・成果」や、他人から褒められた経験などから抽出します。「データ分析スキル」「プロジェクトマネジメント能力」「顧客との関係構築力」など。

- Must(すべきこと・求められること): 企業や社会から期待される役割や、生活を維持するために必要な条件。給与、勤務地、労働時間といった待遇面のほか、「チームに貢献すること」「会社のルールを守ること」といった責任も含まれます。

理想的な転職とは、このWill、Can、Mustの3つの円が大きく重なり合う領域を見つけることです。Will(やりたい)とCan(できる)が一致し、それがMust(企業から求められること)とも合致すれば、あなたは高いモチベーションで活躍でき、企業からも高く評価される可能性が高いでしょう。

② Step2: 転職で実現したいことを明確にする

Step1の自己分析で得られた材料をもとに、いよいよ「転職の軸」を言語化していくフェーズです。ここで重要なのは、「不満」を「希望」にポジティブ変換することです。

例えば、以下のように変換してみましょう。

- 「残業が多くてプライベートがない」→「ワークライフバランスを整え、自己投資や家族との時間を大切にできる働き方を実現したい」

- 「上司のトップダウンで意見が言えない」→「年齢や役職に関わらず、フラットに意見交換ができる風通しの良い組織で働きたい」

- 「給料が仕事内容に見合っていない」→「成果が公正に評価され、実力に見合った報酬を得られる環境で自分の価値を試したい」

このようにポジティブな言葉に変換することで、ネガティブな「転職理由」が、未来志向の建設的な「転職の軸」へと昇華されます。洗い出したWill-Can-Mustをもとに、「仕事内容」「働き方」「企業文化」などのカテゴリに分けて、実現したいことを具体的にリストアップしていきましょう。

③ Step3: 譲れない条件に優先順位をつける

Step2でリストアップした「実現したいこと」は、おそらく複数あるはずです。しかし、前述の通り、そのすべてを満たす企業は存在しません。そこで、リストアップした項目に優先順位をつける作業が不可欠になります。

以下の3つのカテゴリに分類するのが効果的です。

- Must Have(絶対に譲れない条件): これが満たされなければ、他の条件がどれだけ良くても転職する意味がない、という核心的な条件。理想は3つ以内に絞り込みましょう。

- 例:「〇〇の専門スキルが活かせること」「年収550万円以上」「年間休日120日以上」

- Nice to Have(できれば満たしたい条件): Must Haveではないが、満たされていれば満足度が大きく上がる条件。

- 例:「リモートワークが週2日以上可能」「マネジメント経験が積めるチャンスがある」「研修制度が充実している」

- Want(あったら嬉しいが、なくてもよい条件): 必須ではない付加価値的な条件。

- 例:「オフィスが綺麗」「服装が自由」「社員食堂がある」

この優先順位付けこそが、あなたの転職の軸の「核」となります。この基準があることで、企業選びで迷ったときに、冷静な判断を下すことができるようになります。

④ Step4: 企業研究で軸と企業を照らし合わせる

明確になったあなたの軸(特にMust Have)を物差しとして、いよいよ具体的な企業探しと研究に入ります。自己分析で見つけた「自分の価値観」と、企業研究で見つける「企業の価値観」を照らし合わせ、接点を探す作業です。

以下の情報源を活用し、多角的に企業を分析しましょう。

- 企業の公式サイト・採用サイト: 理念、ビジョン、事業内容、ミッション、代表メッセージ、社員インタビューなどから、企業の価値観や文化を読み取る。

- プレスリリース・ニュース記事: 最近の事業展開や新しい取り組みから、企業の将来性や方向性を探る。

- IR情報(上場企業の場合): 決算説明資料などから、経営の安定性や成長性を客観的なデータで確認する。

- 口コミサイト: 現場のリアルな声を知る参考になるが、情報は玉石混交なため鵜呑みにせず、あくまで一つの参考意見として捉える。

- 転職エージェント: 公には出ていない内部情報や、業界の動向について専門的な視点から教えてもらえる。

企業研究を通じて、「自分の〇〇という軸は、この会社の△△という点と合致している」という具体的な結びつきを複数見つけ出すことがゴールです。これが、後の面接で語る説得力のある志望動機の源泉となります。

参考にしたい転職の軸の具体例一覧

「転職の軸の見つけ方は分かったけれど、具体的にどんな軸があるのかイメージが湧かない」という方のために、ここでは一般的な転職の軸の具体例をカテゴリ別に一覧で紹介します。これらはあくまで一例です。あなた自身の経験や価値観と照らし合わせながら、自分だけの軸を考えるためのヒントとして活用してください。

仕事内容に関する軸

仕事の中身そのものにこだわり、専門性やスキルの向上を最優先に考えるタイプの軸です。キャリアアップ志向の強い方に多く見られます。

専門性やスキルを高めたい

- 軸の例: 「〇〇(特定の技術や分野)に関する専門知識を深め、業界内で認められるスペシャリストになりたい」「現職では得られない高度なスキルを習得し、自身の市場価値を高めたい」

- 背景にある思考: 現状の業務がルーティン化しており、これ以上の成長が見込めないと感じている。特定の分野に強い興味と適性があり、それをキャリアの核にしたいと考えている。

- マッチする可能性のある企業: 特定分野に特化した事業を展開している企業、専門職制度が充実している企業、研修や資格取得支援に力を入れている企業。

新しい分野に挑戦したい

- 軸の例: 「未経験からWebマーケティングの世界に飛び込み、デジタル時代のビジネスを牽引するスキルを身につけたい」「異業種でこれまでのポータブルスキル(課題解決能力など)を試し、新たなキャリアの可能性を広げたい」

- 背景にある思考: 現職の業界や職種の将来性に疑問を感じている。全く新しい環境で自分を試してみたいという強い好奇心や挑戦意欲がある。

- マッチする可能性のある企業: 未経験者採用を積極的に行っている成長企業、異業種からの転職者が多く活躍している企業、ポテンシャルを重視する採用方針の企業。

マネジメント経験を積みたい

- 軸の例: 「プレイヤーとしての経験を活かし、今後はチームを率いてより大きな成果を出すことに貢献したい」「後進の育成に携わり、組織全体のパフォーマンス向上に寄与したい」

- 背景にある思考: プレイヤーとして一定の実績を上げたため、次のステップに進みたい。現職ではポストが埋まっており、マネジメントの機会が得られない。

- マッチする可能性のある企業: 事業拡大に伴い、マネジメント層を必要としている企業、年齢に関わらず実力次第でリーダーを任せる文化のある企業。

労働条件・働き方に関する軸

仕事とプライベートのバランスや、働く環境の柔軟性を重視するタイプの軸です。ライフステージの変化などを機に、この軸を重視するようになる方が増えています。

ワークライフバランスを整えたい

- 軸の例: 「仕事とプライベートの時間にメリハリをつけ、自己研鑽や趣味の時間を確保できる働き方をしたい」「家族との時間を大切にしながら、キャリアも継続していきたい」

- 背景にある思考: 長時間労働により心身が疲弊している。仕事以外の時間も充実させることが、結果的に仕事のパフォーマンス向上に繋がると考えている。

- マッチする可能性のある企業: 平均残業時間が少ない企業、年間休日数が多い企業、有給休暇の取得率が高い企業。

正当な評価や報酬を得たい

- 軸の例: 「自身の出した成果が、給与や昇進に公正に反映される環境で働きたい」「明確で透明性の高い評価制度のもとで、高いモチベーションを維持したい」

- 背景にある思考: 現職の評価制度が曖昧で、頑張っても報われないと感じている。自身のスキルや実績が、市場価値と比べて適正に評価されていないと感じている。

- マッチする可能性のある企業: 成果主義(インセンティブ制度など)を導入している企業、評価基準やプロセスを公開している企業。

リモートワークなど柔軟な働き方をしたい

- 軸の例: 「場所や時間に縛られず、最も生産性が高い方法で業務に集中したい」「通勤時間を削減し、その分を業務や自己投資の時間にあてたい」

- 背景にある思考: 通勤によるストレスや時間のロスをなくしたい。育児や介護など、家庭の事情と仕事を両立させる必要がある。

- マッチする可能性のある企業: リモートワークやフレックスタイム制度が定着している企業、ITインフラが整備されている企業。

企業文化・環境に関する軸

企業の理念や社風、人間関係といった、働く「環境」そのものを重視するタイプの軸です。仕事のやりがいが、環境に大きく左右されると考える方に適しています。

企業の理念やビジョンに共感できる

- 軸の例: 「『〇〇を通じて社会をより良くする』という企業の理念に深く共感し、その一員として事業の成長に貢献したい」「自分の価値観と会社の目指す方向性が一致している環境で、誇りを持って働きたい」

- 背景にある思考: 現職の事業内容や利益追求の姿勢に、心から共感できずにいる。仕事を通じて、より大きな目的や意義を感じたい。

- マッチする可能性のある企業: 創業者の想いや理念が強く浸透している企業、社会貢献性の高い事業を行っている企業。

風通しの良い社風で働きたい

- 軸の例: 「役職や年齢に関係なく、建設的な意見を自由に交わせるフラットな組織で働きたい」「チームメンバーと協力し、互いにサポートし合う文化の中で成長したい」

- 背景にある思考: 現職がトップダウン型で、ボトムアップの意見が通りにくい。部署間の壁が高く、連携がスムーズにいかないことにストレスを感じている。

- マッチする可能性のある企業: 社員インタビューなどでオープンなコミュニケーションが語られている企業、「1on1ミーティング」などの制度が活発な企業。

安定した経営基盤のある会社で働きたい

- 軸の例: 「浮き沈みの激しい業界ではなく、安定した経営基盤を持つ企業で、腰を据えて長期的なキャリアを築きたい」「業界内で確固たる地位を築いているリーディングカンパニーで安心して働きたい」

- 背景にある思考: 前職の経営不振で不安な思いをした経験がある。ライフプラン(住宅購入など)を考え、安定した収入を確保したい。

- マッチする可能性のある企業: 歴史のある大手企業、特定の市場で高いシェアを誇る企業、自己資本比率が高い企業(IR情報で確認)。

社会貢献・事業内容に関する軸

自分が関わる事業そのものに強い興味や意義を感じることを重視するタイプの軸です。「好き」や「共感」を仕事の原動力にしたい方に合っています。

社会貢献性の高い事業に携わりたい

- 軸の例: 「環境問題の解決に繋がる事業に、自分のスキルを活かして貢献したい」「教育格差を是正するサービスを通じて、子どもたちの未来を支えたい」

- 背景にある思考: 自分の仕事が、社会にどのような良い影響を与えているのかを実感したい。利益追求だけでなく、社会的な価値創造に関心がある。

- マッチする可能性のある企業: SDGsやCSR活動に熱心な企業、NPO法人やソーシャルベンチャー。

興味のある業界やサービスに関わりたい

- 軸の例: 「幼い頃から好きだったゲーム業界で、ユーザーを熱狂させるような作品作りに携わりたい」「自分が日常的に愛用している〇〇というサービスを、今度は提供する側としてもっと良くしていきたい」

- 背景にある思考: 「好き」という強い情熱が、仕事の困難を乗り越える力になると信じている。その業界やサービスに関する知識や愛情が、仕事で強みになると考えている。

- マッチする可能性のある企業: 自身の趣味や関心と直結する業界の企業全般。

面接で転職の軸を効果的に伝える3つのポイント

自分の中で転職の軸が固まったら、次のステップはそれを面接官に的確に伝え、共感を得ることです。どんなに素晴らしい軸を持っていても、伝え方が悪ければ魅力は半減してしまいます。ここでは、面接で転職の軸を効果的に伝え、採用担当者の心を動かすための3つの重要なポイントを解説します。

① PREP法を意識して結論から話す

面接という限られた時間の中で、自分の考えを論理的かつ簡潔に伝えるためには、話の構成を意識することが不可欠です。ビジネスシーンで広く用いられる「PREP法」は、転職の軸を説明する際に非常に有効なフレームワークです。

PREP法とは、以下の4つの要素の頭文字をとったもので、この順番で話を組み立てます。

- Point(結論): まず、話の結論を最初に述べます。「私の転職活動の軸は、〇〇です」と明確に言い切りましょう。これにより、面接官は話のゴールを最初に理解でき、その後の話を聞く準備が整います。

- Reason(理由): 次に、なぜその結論(軸)に至ったのか、その理由を説明します。「なぜなら、前職での△△という経験を通じて、□□という価値観を大切にしたいと強く考えるようになったからです」といった形で、軸の背景にある考え方を述べます。

- Example(具体例): 理由を裏付けるための具体的なエピソードを話します。ここが最も重要な部分で、あなたの話に説得力とリアリティを与えます。「具体的には、あるプロジェクトで…という状況があり、その際に私は…と行動した結果、…という成果に繋がり、大きなやりがいを感じました」のように、自身の体験を交えて語ります。

- Point(結論の再提示): 最後に、改めて結論を述べ、企業への貢献意欲に繋げます。「以上の経験から、〇〇という軸を何よりも大切にしており、この軸を実現できる環境である御社で、私の経験を活かして貢献したいと考えております」と締めくくります。

このPREP法に沿って話すことで、あなたの思考のプロセスがクリアに伝わり、一貫性のあるロジカルな人物であるという印象を与えることができます。事前にこの構成で話す内容を整理しておくことを強くお勧めします。

② 具体的なエピソードを交えて説得力を持たせる

「成長したいです」「社会に貢献したいです」といった抽象的な言葉だけを述べても、面接官の心には響きません。なぜなら、その言葉が本心から来ているのか、それともどこかで聞いた耳障りの良い言葉を並べているだけなのか、判断がつかないからです。

あなたの転職の軸に命を吹き込み、説得力を持たせるためには、それを裏付ける「具体的なエピソード」が不可欠です。その軸を持つに至った原体験や、その軸を体現するような過去の行動について語ることで、あなたの価値観が単なる理想論ではなく、経験に根ざしたものであることを証明できます。

悪い例: 「私の軸はチームワークを大切にすることです。チームで働くことが好きだからです。」

(→なぜ好きなのか、どう大切にしてきたのかが全く伝わらない)

良い例: 「私の軸は、多様なメンバーの強みを引き出し、チームとして成果を最大化することです。前職で、営業、開発、デザイナーといった異なる職種のメンバーで構成されるプロジェクトを率いた際、当初は意見の対立が絶えませんでした。そこで私は、各職種の専門性を尊重し、それぞれの意見を可視化する場として週次の定例会を設け、ファシリテーターとして議論を促進しました。結果、互いの理解が深まり、一体感が生まれたことで、当初の目標を150%上回る成果を上げることができました。この経験から、個人の力だけでは到達できない高みへ、チームで到達することに最も大きな喜びとやりがいを感じると確信し、この軸を持つようになりました。」

このように、「状況(Situation)」「課題(Task)」「行動(Action)」「結果(Result)」を盛り込んだSTARメソッドを意識してエピソードを語ることで、あなたの能力と価値観を同時に、かつ具体的に示すことができます。

③ 企業の求める人物像と結びつけて貢献意欲を示す

転職の軸は、あくまであなたの個人的な価値観です。面接の場でそれを語るだけでは、「あなたの希望は分かりましたが、それが当社に何のメリットがあるのですか?」と思われてしまう可能性があります。

面接は、自分語りの場ではなく、「自分を採用することが、企業にとってどれだけ有益か」をアピールする場です。したがって、あなたの転職の軸を語る際には、必ずそれを「企業の求める人物像」や「企業の事業内容・ビジョン」と結びつけ、具体的な貢献意欲を示すことが最後の仕上げとして極めて重要になります。

そのためには、徹底した企業研究が欠かせません。

- 企業の採用ページに書かれている「求める人物像」は何か?

- 企業のミッションやバリュー(価値観)は何か?

- 応募するポジションでは、どのような役割や成果が期待されているのか?

これらの情報を深く理解した上で、あなたの軸との接点を見つけ出します。

伝え方の例:

「私の転職の軸は『データに基づいた仮説検証を高速で回し、事業を成長させること』です。この軸は、御社の行動指針の一つである『Data-Driven Innovation』と完全に一致すると感じております。前職で培ったSQLによるデータ抽出・分析スキルと、A/Bテストを年間100回以上実施してきた経験を活かし、入社後は即戦力として御社の〇〇サービスのグロースに貢献できると確信しております。」

このように、「私の軸」→「御社の価値観・ニーズ」→「私が入社したらできる貢献」という流れで話すことで、あなたは単なる希望者ではなく、企業の課題を解決し、未来を共に創るパートナー候補として認識されるようになります。自分本位な軸の開陳で終わらせず、相手のメリットに繋げる視点を持つことが、内定を勝ち取るための鍵となります。

【職種別】面接で使える転職の軸の回答例文

ここでは、これまでのポイントを踏まえ、主要な職種別に面接で使える転職の軸の回答例文を紹介します。あなたの状況に合わせてカスタマイズし、自分自身の言葉で語れるように準備する際の参考にしてください。

営業職の回答例文

軸: 顧客の事業成功に深く寄り添う、本質的な課題解決

回答例文:

「私の転職の軸は、『顧客のビジネスパートナーとして、その事業成長に深くコミットすること』です。

前職では、製品のスペックを説明し、販売することが主な役割でした。もちろん目標達成にはやりがいを感じていましたが、契約後の顧客の状況が見えにくく、本当に製品が役立っているのか実感しにくい点に課題を感じていました。特に、あるクライアントから『導入したものの、うまく活用しきれていない』という相談を受けた際に、もっと深く顧客の業務に入り込み、導入後の成功まで伴走するような関わり方がしたいと強く思うようになりました。

御社は、単にモノを売るのではなく、コンサルティングを通じて顧客の課題を根本から解決するスタイルを重視されていると伺っております。前職で培ったヒアリング能力と関係構築力を活かし、御社のソリューションを通じて、顧客の事業成功という最終的なゴールまで一緒に走り抜けるような営業活動を実現したいです。そして、その結果として生まれる顧客との長期的な信頼関係こそが、私の仕事における最大のモチベーションであり、御社の持続的な成長にも貢献できると確信しております。」

エンジニア職の回答例文

軸: 技術を用いて、事業やユーザーの課題を直接的に解決すること

回答例文:

「私の転職の軸は、『技術の力で、事業課題を解決し、ユーザーに価値を届ける実感をダイレクトに得ること』です。

現職では、大規模システムの一部を担当しており、自分の書いたコードが最終的にどのような形で事業に貢献しているのかが見えづらい状況です。もちろん、安定稼働を支える重要な役割ではありますが、よりユーザーに近い位置で、自分の技術的な提案や実装が、サービスの成長やユーザー体験の向上にどう繋がったのかを肌で感じながら開発に取り組みたいという思いが強くなりました。

御社は、エンジニアが企画段階からプロジェクトに参加し、ビジネスサイドと密に連携しながら開発を進める文化があると伺っております。私は、ReactとGoを用いたWebアプリケーション開発に3年間従事してまいりました。この技術スキルを活かすことはもちろん、今後はユーザーのフィードバックを分析し、そこから改善策を技術的に提案するといった、より能動的な役割を担っていきたいと考えております。事業の成長に直接貢献できる環境である御社で、自身の技術力を最大限に発揮したいです。 」

企画・マーケティング職の回答例文

軸: データと顧客理解に基づいた、再現性のあるグロースの実現

回答例文:

「私の転職の軸は、『データ分析と顧客インサイトを深く結びつけ、再現性のある事業成長を実現すること』です。

前職では、主に広告出稿やキャンペーンの企画・実行を担当しておりました。個別の施策で短期的な成果を出すことにはやりがいを感じていましたが、経験や勘に頼る部分も多く、なぜ成功したのか、あるいは失敗したのかという要因分析が不十分な点に課題を感じていました。より深く顧客を理解し、データに基づいて戦略を立て、継続的に成果を出せる仕組みを構築したいと考えています。

御社が、ユーザー行動データやNPS(顧客推奨度)を非常に重視し、データドリブンな意思決定を徹底されている点に、強く魅力を感じております。私は、Google AnalyticsやBIツールを用いたデータ分析のスキルと、ユーザーインタビューを通じて顧客の潜在ニーズを探る経験を積んでまいりました。これらの経験を活かし、御社の〇〇事業において、顧客理解に基づいた戦略的なマーケティングプランを立案・実行することで、LTV(顧客生涯価値)の最大化に貢献できると考えております。」

事務・バックオフィス職の回答例文

軸: 業務効率化を通じて、組織全体の生産性向上に貢献すること

回答例文:

「私の転職の軸は、『主体的な業務改善や効率化を通じて、組織全体の生産性向上に貢献すること』です。

現職では、主に定型的なデータ入力や書類作成を担当しております。もちろん、正確かつ迅速に業務を遂行することに努めてまいりましたが、より付加価値の高い形で組織に貢献したいという思いが強くなりました。例えば、毎月発生する手作業の集計業務をマクロで自動化し、作業時間を大幅に削減した経験があり、こうした改善活動に大きなやりがいを感じました。

御社は、社員一人ひとりの改善提案を積極的に取り入れるボトムアップの文化があると伺っております。私は、MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)の資格を有しており、ExcelやAccessを用いた業務効率化を得意としております。単に与えられた業務をこなすだけでなく、既存の業務プロセスの中に潜む非効率な点を見つけ出し、改善策を提案・実行することで、営業部門や開発部門の方々が本来のコア業務に集中できる環境を整えたいです。縁の下の力持ちとして、組織全体のパフォーマンス向上を支えることが、私の目指すキャリアです。」

未経験職種へ挑戦する場合の回答例文

軸: ポータブルスキルの活用と、新しい分野への強い学習意欲

回答例文:

「私の転職の軸は、『現職で培った課題解決能力を活かしつつ、未経験の分野で新たな専門性を身につけ、成長し続けること』です。

私はこれまで5年間、法人営業として顧客の課題解決に取り組んでまいりました。その中で、顧客の課題を深くヒアリングし、解決策を論理的に提案し、合意形成を図るというプロセスに最もやりがいを感じてきました。近年、多くの顧客がDX化に課題を抱えているのを目の当たりにし、ITの力でより本質的な課題解決に貢献したいという思いが強くなり、ITコンサルタントへのキャリアチェンジを決意いたしました。

営業で培った顧客の懐に入り込むコミュニケーション能力や、複雑な問題を整理・構造化する能力は、ITコンサルタントとしてクライアントの真のニーズを的確に把握する上で、必ず活かせると考えております。もちろん、ITに関する専門知識はまだ不足しておりますが、現在、基本情報技術者試験の取得に向けて独学で勉強を進めており、入社後は誰よりも早く知識を吸収し、キャッチアップする覚悟です。未経験だからこその顧客視点を強みに、御社のITコンサルタントとして一日も早く貢献したいと考えております。」

面接で伝えるのは避けたいNGな転職の軸

転職の軸は、あなたの価値観を伝える強力な武器になる一方で、伝え方を誤るとマイナスの印象を与えてしまう諸刃の剣でもあります。面接官に「この人は採用したくない」と思われてしまう可能性のある、避けるべきNGな転職の軸について解説します。

給与や福利厚生など条件面だけを強調する

「給与が高いこと」「残業がないこと」「福利厚生が充実していること」——これらは転職を考える上で誰もが気にする重要な要素です。しかし、これら条件面だけを転職の軸として前面に押し出してしまうのは、絶対に避けるべきです。

なぜなら、採用担当者には「仕事内容や会社への貢献には興味がなく、お金や待遇さえ良ければどこでもいいのだろう」「少しでも条件の良い会社が見つかれば、またすぐに辞めてしまうのではないか」という印象を与えてしまうからです。企業は、自社の事業やビジョンに共感し、長く貢献してくれる人材を求めています。条件面だけを語る応募者は、その期待に応えてくれる人物には見えません。

【改善策】

待遇面について触れたい場合は、必ず仕事への意欲や貢献意欲とセットで語ることが重要です。

- NG例: 「私の軸は、年収を上げることです。御社の給与水準の高さに魅力を感じました。」

- OK例: 「私の軸は、成果が正当に評価される環境で実力を試すことです。前職で培った〇〇のスキルを活かして御社の売上向上に貢献し、その成果が正当に報酬として反映されるような、プロフェッショナルな環境に身を置きたいと考えております。」

このように、貢献が先にあって、その結果として待遇がついてくる、というスタンスで語ることで、向上心のあるポジティブな印象を与えることができます。

前職への不満などネガティブな理由が中心になっている

「前職の上司が理不尽だった」「人間関係が悪くて働きにくかった」「会社の将来性が不安だった」といったネガティブな理由は、多くの人が抱く正直な転職の動機かもしれません。しかし、それをそのまま転職の軸として語ってしまうと、採用担当者はあなたに対して以下のような懸念を抱きます。

- 他責思考が強いのではないか: 問題の原因を周りの環境や他人のせいにしており、自分自身で状況を改善しようとする主体性が見えない。

- 環境適応能力が低いのではないか: 新しい職場でも、少しでも気に入らないことがあれば同じように不満を抱き、人間関係をうまく構築できないのではないか。

- 愚痴っぽい人物である: ネガティブな発言は、職場の雰囲気を悪くする可能性がある。

企業は、困難な状況でも前向きに課題解決に取り組める、建設的な思考を持った人材を求めています。前職への不満を語ることは、百害あって一利なしと心得ましょう。

【改善策】

すべてのネガティブな理由は、「次の職場で実現したいこと」というポジティブな軸に変換して語る必要があります。

- NG例: 「前職は残業が多すぎて、プライベートの時間が全くありませんでした。」

- OK例: 「前職での経験を通じて、限られた時間の中で最大限の成果を出すことの重要性を学びました。次の職場では、より生産性の高い働き方を追求し、仕事と自己投資の時間を両立させることで、長期的にキャリアを築いていきたいと考えております。これが私の転職の軸です。」

このように、過去の経験を学びとして消化し、未来に向けたポジティブな目標として語ることが極めて重要です。

企業の方向性と全く合っていない内容

自分の転職の軸がどれだけ立派なものであっても、それが応募先企業の理念や文化、事業戦略と著しく乖離していては、採用されることはありません。これは、単純に企業研究が不足していることの証明であり、入社意欲が低いと判断されても仕方がないでしょう。

例えば、

- 創業100年の歴史を持ち、安定と着実な成長を重んじる企業に対して、「私の軸は、常に変化を求め、リスクを恐れずに新しいことに挑戦し続けることです」とアピールする。

- 急成長中で、社員一丸となって猛烈に働いているスタートアップ企業に対して、「ワークライフバランスを最優先し、落ち着いた環境でじっくり働きたいです」と語る。

このようなケースでは、「なぜうちの会社に応募してきたのだろう?」と面接官を困惑させてしまいます。自分の軸と企業の特性がミスマッチしていることに気づいていない時点で、リサーチ能力や客観的な判断力に欠けると見なされる可能性もあります。

【改善策】

応募する前、そして面接に臨む前に、企業の公式サイト、採用ページ、プレスリリース、社員インタビューなどを徹底的に読み込み、その企業が何を大切にし、どこへ向かおうとしているのかを深く理解することが大前提です。その上で、自分の転職の軸と、企業の方向性との間に、説得力のある「接点」や「共通点」を見つけ出し、そこを強調して語る必要があります。もし、どうしても接点が見いだせない場合は、その企業はあなたにとって「縁がなかった」と判断し、応募先を見直す勇気も必要です。

どうしても転職の軸が見つからない時の対処法

これまで紹介した方法を試しても、「やはり自分の軸が何なのか分からない」「考えがまとまらない」と行き詰まってしまうこともあるかもしれません。そんな時は、一人で抱え込まずに、外部の力や視点を借りることで、突破口が見えることがあります。ここでは、どうしても転職の軸が見つからない時の具体的な対処法を3つ紹介します。

自己分析ツールを活用してみる

自分一人で内省を深めるのが難しいと感じる場合、客観的なデータに基づいて自己分析をサポートしてくれるツールを活用するのも一つの有効な手段です。Web上には、無料で利用できる様々な診断ツールが存在します。

- 強み診断ツール: いくつかの質問に答えることで、自分では気づいていない潜在的な強みや思考の特性を言語化してくれます。「自分には大した強みなんてない」と思い込んでいる人でも、客観的な結果を見ることで、自信を持てるようになることがあります。

- 価値観診断ツール: 仕事において何を大切にするか(安定、挑戦、貢献、専門性など)の優先順位を可視化してくれます。自分の価値観が曖昧だと感じている場合に、思考を整理する助けになります。

- 適職診断ツール: あなたの興味関心や性格から、向いている可能性のある業界や職種を提案してくれます。これまで視野に入れていなかった意外な選択肢に気づき、キャリアの可能性を広げるきっかけになることもあります。

重要なのは、これらのツールの結果を鵜呑みにしないことです。診断結果はあくまで「参考意見」であり、あなたの全てを定義するものではありません。しかし、「自分にはこういう一面もあるのかもしれない」という新たな視点を得たり、自己分析を深めるための「たたき台」として活用したりすることで、行き詰まった思考を再始動させる良いきっかけになります。

友人や家族に他己分析を依頼する

自分自身のことは、案外自分では見えていないものです。長所も短所も、主観的な思い込みに囚われていることが少なくありません。そこで効果的なのが、あなたのことをよく知る友人や家族、あるいは信頼できる同僚に協力してもらい、「他己分析」を行うことです。

気恥ずかしいかもしれませんが、勇気を出して以下のような質問を投げかけてみましょう。

- 「私の長所(強み)って、どんなところだと思う?」

- 「逆に、私の短所(改善したほうがいい点)はどこかな?」

- 「私がどんなことをしている時に、一番楽しそうに見える?」

- 「仕事において、どんなことが向いていると思う?」

- 「客観的に見て、私ってどんな人間?」

一人ではなく、できれば複数の人に聞いてみるのがポイントです。様々な人から得た意見の中に、共通して指摘される点があれば、それはあなたの核となる特性である可能性が非常に高いと言えます。自分では「当たり前」だと思っていたことが、他人から見れば「すごい強み」であると気づかされることも少なくありません。他人の視点という鏡に自分を映し出すことで、より客観的で立体的な自己像を掴むことができ、それが転職の軸を見つけるための大きなヒントになります。

転職エージェントに相談する

自己分析ツールや他己分析を試してもなお、軸が定まらない場合の最も効果的な対処法が、転職のプロフェッショナルである「転職エージェント」に相談することです。

転職エージェントは、単に求人を紹介してくれるだけの存在ではありません。キャリアアドバイザーは、数多くの転職希望者と面談し、そのキャリアプランニングを支援してきた経験豊富な専門家です。彼らに相談することには、以下のような大きなメリットがあります。

- 客観的なキャリアカウンセリング: あなたのこれまでの経歴や、漠然とした悩み、希望などをヒアリングした上で、プロの視点からあなたの強みや市場価値、キャリアの可能性を客観的にフィードバックしてくれます。

- 思考を整理する「壁打ち」相手: あなたが頭の中で考えていることを言葉にして話すことで、自然と思考が整理されていきます。キャリアアドバイザーは、巧みな質問を投げかけながら、あなた自身が答えを見つけ出す手助けをしてくれます。

- 豊富な情報提供: あなたの経験や志向性から、あなた自身では思いもよらなかった業界や職種、企業の選択肢を提示してくれることがあります。これにより、一気に視野が広がる可能性があります。

相談する際は、「何も分かりません」と丸投げするのではなく、「自分なりにここまで考えてみたのですが、ここから先で悩んでいます」というように、現状の課題を正直に伝えることが大切です。プロの力を借りることで、一人では見つけられなかった、あなただけの納得のいく転職の軸が、きっと見つかるはずです。

転職の軸に関するよくある質問

最後に、転職の軸に関して多くの人が抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。

転職の軸はいくつ持つべき?

転職の軸の数に、決まった正解はありません。しかし、効果的な企業選びと面接でのアピールを考えると、「絶対に譲れない中心的な軸(Must Have)を1〜2つ」と、「できれば満たしたいサブ的な軸(Nice to Have)を2〜3つ」持つのが理想的と言えるでしょう。

軸が1つだけだと、その条件に固執しすぎてしまい、視野が狭くなるリスクがあります。例えば「年収600万円以上」という軸だけだと、仕事内容や社風といった他の重要な要素を見落としてしまうかもしれません。

逆に、軸が多すぎると(例えば5つも6つも「絶対に譲れない軸」があると)、すべての条件を満たす企業が見つからず、身動きが取れなくなってしまいます。

中心的な軸で企業の方向性を絞り込み、サブ的な軸で比較検討するという使い分けがおすすめです。例えば、「専門性を高められること(中心軸)」を最優先に企業を探し、候補が複数挙がった段階で、「リモートワークができるか」「評価制度は明確か」といったサブ軸で最終的な判断を下す、といったイメージです。これにより、柔軟性を保ちながらも、一貫性のある企業選びが可能になります。

転職活動中に軸が変わっても問題ない?

結論から言うと、全く問題ありません。むしろ、転職活動を通じて軸が変化したり、より洗練されたりするのは、非常に健全なことです。

転職活動は、自分自身と深く向き合うと同時に、社会や様々な企業について学ぶ絶好の機会です。活動を始めた当初は気づかなかった自分の新たな価値観が生まれたり、企業研究を進める中で特定の業界や仕事内容に強く惹かれたりすることは、ごく自然なプロセスです。

例えば、当初は「安定した大手企業で働きたい」という軸を持っていた人が、いくつかのスタートアップ企業の情熱的な社員と話すうちに、「事業の立ち上げフェーズに携わりたい」という軸に変わることもあります。これは、あなたが真剣に転職活動に取り組んでいる証拠と言えるでしょう。

ただし、注意すべき点が一つあります。それは、なぜ軸が変わったのか、その理由を自分自身でしっかりと言語化しておくことです。面接の場で、以前に伝えた軸と違うことを話すと、一貫性がない、あるいは場当たり的だと見なされる可能性があります。

もし軸が変わったことを説明する必要がある場合は、「当初は〇〇という軸で活動しておりましたが、御社の事業説明会に参加し、△△というお話を伺う中で、□□という点に自身のキャリアにおいてより大きな意義を感じるようになりました。そのため、現在はこの□□を最も重要な軸として考えております」といったように、変化の経緯を論理的に説明できるように準備しておきましょう。誠実な態度は、むしろ好印象に繋がります。