現代のビジネス環境は、変化のスピードが速く、一つの企業でキャリアを終えるという考え方は過去のものとなりつつあります。このような時代において、自身の市場価値を高め、より良い労働条件ややりがいのある仕事を手に入れるために「キャリアアップ転職」を目指す人が増えています。

しかし、いざキャリアアップを目指そうとしても、「何から始めればいいのか分からない」「自分の強みが分からない」「面接でキャリアプランをどう伝えればいいのか不安」といった悩みを抱える方も少なくないでしょう。

本記事では、キャリアアップ転職を成功させるための具体的な方法を、網羅的かつ分かりやすく解説します。キャリアアップの定義から、成功させるための10のコツ、面接での効果的な伝え方、年代・職種別のポイントまで、あなたのキャリアアップ転職を成功に導くための知識を凝縮しました。

この記事を最後まで読めば、キャリアアップ転職に対する漠然とした不安が解消され、自信を持って次の一歩を踏み出すための具体的なアクションプランを描けるようになるはずです。

目次

キャリアアップとは

キャリアアップ転職を考える上で、まず「キャリアアップ」という言葉の正確な意味を理解しておくことが不可欠です。多くの人が年収や役職が上がることをイメージしますが、キャリアアップはそれだけにとどまらない、より広範で深い概念を含んでいます。

キャリアアップとは、特定の仕事を通じて専門的な知識や能力を高め、経歴(キャリア)の価値を向上させることを指します。これは、単に現在の会社で昇進したり、給与が上がったりすることだけを意味するわけではありません。例えば、より専門性の高い業務に携わる、新しいスキルを習得して仕事の幅を広げる、マネジメント経験を積む、より大きな裁量権を持ってプロジェクトを推進するなど、自身の市場価値を高めるためのあらゆる経験がキャリアアップに含まれます。

重要なのは、「自分の理想とする働き方や生き方に近づくための、主体的で長期的なプロセス」であるという視点です。他者からの評価や一時的な待遇改善だけでなく、自分自身が納得し、成長を実感できるキャリアを築いていくことこそが、真のキャリアアップと言えるでしょう。

スキルアップや昇進との違い

キャリアアップとしばしば混同される言葉に「スキルアップ」と「昇進」があります。これらはキャリアアップと密接に関連していますが、意味合いは異なります。その違いを明確に理解することで、自分の目指す方向性をより具体的に描けるようになります。

スキルアップとは、特定の業務を遂行するために必要な能力や技術を向上させることです。例えば、プログラマーが新しいプログラミング言語を習得したり、営業担当者がマーケティング分析のスキルを学んだりすることがこれにあたります。スキルアップは、キャリアアップを実現するための重要な「手段」の一つです。スキルを高めることで、より高度な業務に挑戦できたり、転職市場での評価が上がったりするため、結果としてキャリアアップに繋がります。

一方、昇進とは、所属する組織内での職位や役職が上がることを指します。例えば、一般社員から主任へ、課長から部長へとステップアップすることです。昇進は、多くの場合、責任範囲の拡大や給与の増加を伴うため、キャリアアップの分かりやすい一形態と言えます。しかし、必ずしも全ての昇進が本人の望むキャリアアップと一致するとは限りません。例えば、専門職として技術を追求したい人が、本人の意に反して管理職に昇進させられた場合、それは会社からの評価ではあっても、本人の望むキャリアアップとは言えないかもしれません。

これらの関係性を整理すると、以下の表のようになります。

| 用語 | 意味 | キャリアアップとの関係 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| キャリアアップ | 専門知識や能力を高め、経歴の価値を向上させること。市場価値を高め、理想の働き方を実現する長期的プロセス。 | スキルアップや昇進を含む、より広範で主体的な概念。 | プログラマーがAIの専門知識を深め、AI開発のスペシャリストとして転職する。 |

| スキルアップ | 特定の業務に必要な能力や技術を向上させること。 | キャリアアップを実現するための重要な手段。 | 営業担当者がデータ分析スキルを習得する。 |

| 昇進 | 組織内での職位や役職が上がること。 | キャリアアップの一つの形態。ただし、必ずしも本人の望むキャリアパスと一致するとは限らない。 | 課長代理が課長に昇進し、部署のマネジメントを任される。 |

このように、スキルアップはキャリアアップの土台となる「能力向上」、昇進はキャリアアップの一つの結果である「地位向上」と捉えることができます。そしてキャリアアップは、これらを内包しつつ、「自分自身のキャリアを主体的に設計し、価値を高めていく」という、より大きな視点を持つ概念なのです。

したがって、キャリアアップ転職を考える際は、「どの会社で、どんな役職に就きたいか」だけでなく、「どのようなスキルを身につけ、どのような専門性を高め、最終的にどのようなプロフェッショナルになりたいか」という長期的な視点で自身のキャリアをデザインすることが極めて重要になります。

キャリアアップ転職の4つの種類

キャリアアップ転職と一言で言っても、その目指す方向性は人それぞれです。自分の価値観や目標に合ったキャリアパスを選択することが、転職後の満足度を大きく左右します。ここでは、キャリアアップ転職の代表的な4つの種類について、それぞれの特徴、メリット、注意点を詳しく解説します。

| 種類 | 概要 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ① 専門性を高める | 特定分野の知識・技術を深め、スペシャリストを目指す。 | 代替不可能な人材になれる、高い専門性を評価されやすい。 | 技術の陳腐化リスク、キャリアの柔軟性が低下する可能性。 |

| ② マネジメント経験を積む | チームや組織を率い、成果を出す管理職を目指す。 | 裁量権の拡大、組織への大きな貢献、待遇向上。 | プレイングとマネジメントの両立、人間関係のストレス。 |

| ③ 未経験の職種・業種に挑戦 | 新しい分野に飛び込み、キャリアの幅を広げる。 | 新たな可能性の発見、興味分野で働く満足感。 | 一時的な年収ダウンの可能性、高い学習コスト。 |

| ④ より良い待遇の会社へ | 年収、福利厚生、労働環境などの向上を目指す。 | 経済的安定、ワークライフバランスの改善。 | 待遇面だけで選ぶと仕事内容や社風とのミスマッチリスク。 |

① 専門性を高めてスペシャリストを目指す

これは、特定の分野における知識や技術を深く追求し、その道の第一人者、「スペシャリスト」を目指すキャリアパスです。例えば、ITエンジニアがAIやブロックチェーンといった最先端技術の専門家になる、経理担当者が国際会計基準のプロフェッショナルになる、といったケースが挙げられます。

メリット:

最大のメリットは、「あなたでなければならない」という代替不可能な存在になれる点です。高い専門性は市場で希少価値を持ち、好待遇での転職や、フリーランスとしての独立など、多様な働き方の選択肢に繋がります。また、自分の好きな分野や得意な分野を突き詰めることができるため、仕事に対する深い満足感や探求心を満たすことができます。

注意点:

一方で、注意すべき点もあります。一つは、技術や知識の陳腐化リスクです。特にIT業界など変化の速い分野では、常に最新の情報を学び続ける姿勢がなければ、専門性が時代遅れになってしまう可能性があります。また、特定の分野に特化しすぎると、他の分野への応用が難しくなり、キャリアの柔軟性が失われるリスクも考慮する必要があります。

具体例:

Webデザイナーとして5年間経験を積んだAさんがいるとします。彼は、デザインスキルだけでなく、ユーザーの行動心理やデータ分析に基づいたUI/UX設計の重要性を痛感しました。そこで、UI/UXデザインに特化した先進的な企業へ転職。より大規模なサービスの設計に携わりながら専門性を高め、数年後には業界でも名を知られるUI/UXスペシャリストとして活躍する、といった道筋が考えられます。

② マネジメント経験を積んで管理職を目指す

これは、個人のプレイヤーとしてのスキルだけでなく、チームや部署、事業全体を率いて成果を最大化する「マネージャー」を目指すキャリアパスです。メンバーの育成や目標管理、予算策定、組織運営など、より経営に近い視点が求められます。

メリット:

マネジメント職の魅力は、より大きな裁量と責任を持って、組織全体にインパクトを与えられる点です。自分のチームが成長し、会社全体の目標達成に貢献することに大きなやりがいを感じられるでしょう。また、一般的に役職が上がるにつれて年収も向上する傾向にあります。リーダーシップや組織運営能力は、どの業界でも高く評価されるポータブルスキルです。

注意点:

管理職には特有の難しさも伴います。優秀なプレイヤーが、必ずしも優秀なマネージャーになれるわけではありません。部下のモチベーション管理や人間関係の調整、時には厳しい判断を下す必要もあり、精神的な負担が大きくなることもあります。また、中小企業やベンチャー企業では、自分自身もプレイヤーとして成果を出しながらマネジメントを行う「プレイングマネージャー」を求められることが多く、業務過多に陥りやすいという側面もあります。

具体例:

中堅のソフトウェア開発企業でチームリーダーを務めるBさんは、5人のチームを率いてプロジェクトを成功に導いた実績があります。しかし、現職では大規模なプロジェクトマネジメントの機会が少ないと感じていました。そこで、より多くのメンバーを率い、事業戦略の策定から関われる大手IT企業のプロジェクトマネージャー職へ転職。これまでのリーダー経験を活かしつつ、予算管理や部門間調整といった新たなマネジメントスキルを習得し、キャリアアップを目指します。

③ 未経験の職種・業種に挑戦する

これは、これまでのキャリアとは異なる、全く新しい分野へ飛び込む「キャリアチェンジ」を伴うキャリアアップです。例えば、営業職からITエンジニアへ、事務職からWebマーケターへ、といった転身がこれにあたります。

メリット:

最大のメリットは、自分の新たな可能性を発見し、キャリアの幅を大きく広げられることです。興味や関心があった分野に挑戦することで、仕事へのモチベーションが格段に向上する可能性があります。また、異業種での経験を持つ人材は、既存の枠にとらわれない新しい視点をもたらすとして、企業から評価されることもあります。

注意点:

未経験分野への挑戦は、4つの種類の中で最もハードルが高い選択肢と言えます。多くの場合、一時的に年収が下がることや、膨大な学習時間が必要になることを覚悟しなければなりません。成功のためには、なぜその分野に挑戦したいのかという強い動機と、これまでの経験で培った「ポータブルスキル(問題解決能力、コミュニケーション能力など)」を、新しい職場でどう活かせるかを具体的に説明できることが不可欠です。20代など、ポテンシャルが評価されやすい若いうちの方が挑戦しやすい傾向にあります。

具体例:

アパレル業界で5年間、販売員として働いてきたCさん。顧客との対話を通じて、オンラインでの集客や販売の重要性を実感し、Webマーケティングの世界に興味を持ちました。独学でWeb広告やSEOの基礎を学び、実績を作るために個人のブログを運営。その経験と販売員として培った顧客理解力をアピールし、アパレル系ECサイトを運営する企業のWebマーケティングアシスタントとして転職を果たしました。

④ より良い待遇の会社に転職する

これは、現在の仕事内容や職種は大きく変えずに、年収、福利厚生、労働環境(勤務時間、休日、リモートワーク制度など)といった労働条件の改善を主目的とするキャリアアップです。

メリット:

経済的な安定や、ワークライフバランスの向上が直接的なメリットです。年収が上がることで生活にゆとりが生まれますし、残業が減ったり、柔軟な働き方ができたりすることで、プライベートの時間を充実させることができます。心身の健康を保ち、長期的にキャリアを継続していく上でも非常に重要な選択肢です。

注意点:

待遇面だけで転職先を決めてしまうと、仕事内容や企業文化とのミスマッチが生じるリスクがあります。高い給与に惹かれて入社したものの、社風が合わなかったり、仕事にやりがいを感じられなかったりして、結果的に短期離職に繋がってしまうケースも少なくありません。なぜその企業が高い待遇を提示できるのか(例:高い収益性、厳しい成果主義など)、その背景までしっかりと企業研究を行うことが重要です。

具体例:

中小の制作会社でWebディレクターとして働くDさん。仕事内容にはやりがいを感じているものの、恒常的な長時間労働と、業界水準より低い給与に悩んでいました。そこで、同業種のより規模の大きい企業へ転職活動を開始。これまでの実績を評価され、年収が100万円アップし、かつ残業時間も大幅に削減される企業への転職を成功させました。

これらの4つの種類は、一つだけを選ぶというよりは、複合的に考えることが大切です。例えば、「専門性を高めつつ、より待遇の良い会社へ移る」といった組み合わせも十分に考えられます。自分がキャリアにおいて何を最も重視するのかを明確にすることが、最適なキャリアアップ転職への第一歩となります。

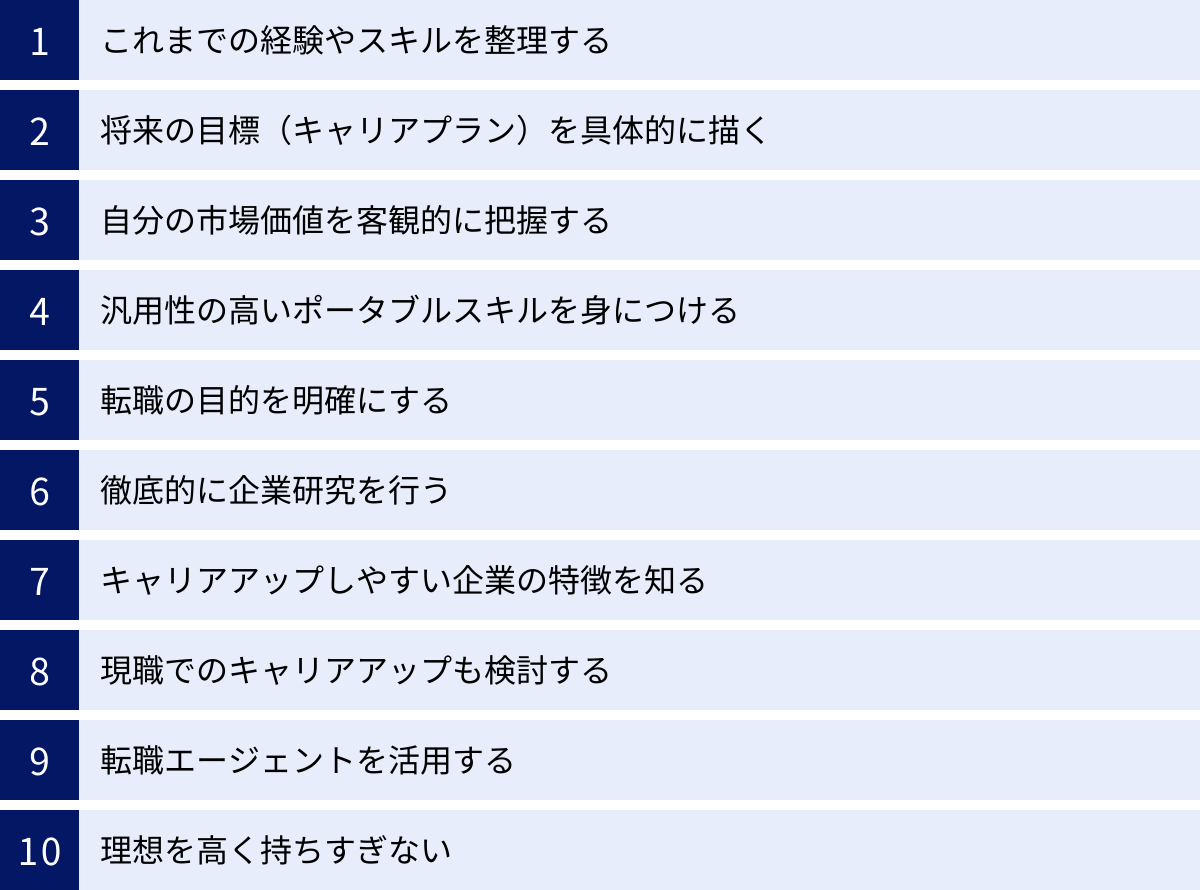

キャリアアップ転職を成功させる10のコツ

キャリアアップ転職は、勢いや思いつきで成功するほど甘くはありません。明確な戦略と周到な準備が、理想の未来を手繰り寄せる鍵となります。ここでは、キャリアアップ転職を成功に導くための、具体的で実践的な10のコツを詳しく解説します。

① これまでの経験やスキルを整理する

転職活動の第一歩は、「自分自身を深く知ること」から始まります。これが「キャリアの棚卸し」です。これまでどのような業務に携わり、どのような役割を果たし、どんな成果を上げてきたのかを具体的に書き出してみましょう。

このとき有効なのが「STARメソッド」というフレームワークです。

- Situation(状況): どのような状況、環境、課題があったか。

- Task(課題・目標): その状況で、あなたに課せられた具体的な課題や目標は何か。

- Action(行動): 課題解決や目標達成のために、あなたが具体的にとった行動は何か。

- Result(結果): あなたの行動によって、どのような成果や結果が得られたか。(数値で示すとより効果的)

例えば、「営業成績を向上させた」という漠然とした経験も、STARメソッドで整理すると、「(S)競合の攻勢で担当エリアの売上が前年比10%減と落ち込んでいた状況で、(T)3ヶ月で売上を前年比プラスに回復させるという目標が課せられた。(A)既存顧客へのアプローチ方法を見直し、ニーズの再ヒアリングとアップセル提案を徹底。さらに新規開拓リストを精査し、確度の高い見込み客に絞って訪問した。(R)結果、3ヶ月で売上を前年比5%増まで回復させ、エリアMVPを受賞した」というように、具体的で説得力のあるエピソードに昇華させることができます。

この作業を通じて、自分の強み(専門スキル、ポータブルスキル)や弱み、興味関心の方向性(やりがいを感じる瞬間)が明確になり、後の工程であるキャリアプランの策定や応募書類の作成、面接対策の強固な土台となります。

② 将来の目標(キャリアプラン)を具体的に描く

キャリアの棚卸しで「現在地」が分かったら、次は「目的地」である将来の目標、すなわちキャリアプランを描きます。漠然と「偉くなりたい」「稼ぎたい」と考えるのではなく、「いつまでに(When)、どのような立場で(Where)、何を(What)できるようになっていたいか」を具体的に言語化することが重要です。

- 短期目標(1〜3年後): 転職先でどのようなスキルを習得し、どのような役割を担いたいか。

- 中期目標(5年後): どのような専門性を確立し、チームやプロジェクトにどう貢献していたいか。マネジメント職に就きたいか、スペシャリストの道を歩みたいか。

- 長期目標(10年後〜): 業界内でどのような存在になっていたいか。最終的にどのような働き方、生き方を実現したいか。

例えば、「3年後には、Webマーケティングのリーダーとして、自社サービスのグロース戦略を立案・実行できるスキルを身につける。5年後には、マーケティング部門のマネージャーとして、チームを率いて事業目標の達成に貢献する。将来的には、事業全体の戦略に関わるCMO(最高マーケティング責任者)を目指したい」といったように、時間軸と具体的な役割を盛り込むことで、プランの解像度が高まります。

このキャリアプランが明確であればあるほど、転職の軸がブレなくなり、企業選びや面接でのアピールにも一貫性が生まれます。

③ 自分の市場価値を客観的に把握する

自己分析と目標設定ができたら、次に「転職市場における自分の現在価値」を客観的に把握する必要があります。自分の希望と、市場からの評価が乖離していると、転職活動は難航します。

市場価値を把握する具体的な方法は以下の通りです。

- 転職サイトに登録し、スカウトを受け取る: 自分の経歴に興味を持つ企業や、提示されるポジション、年収を確認することで、市場からの大まかな評価が分かります。

- 転職エージェントとの面談: プロのキャリアアドバイザーに経歴を評価してもらい、客観的な意見をもらうのが最も効果的です。自分の強みや弱み、想定される年収レンジなどを具体的に教えてくれます。

- 求人情報の分析: 自分と同じような経験・スキルを持つ人材が、どのような業界・企業で、どのくらいの年収で募集されているかを調べることで、相場観を養うことができます。

これらの方法を通じて、「自分の経験は市場でどの程度通用するのか」「どのくらいの年収アップが見込めるのか」を冷静に判断しましょう。この作業によって、現実的な目標設定が可能になります。

④ 汎用性の高いポータブルスキルを身につける

専門スキルも重要ですが、キャリアアップ転職、特に異業種への挑戦を考える際には、業種や職種を問わず通用する「ポータブルスキル」が極めて重要になります。

代表的なポータブルスキルには以下のようなものがあります。

- 課題解決能力: 現状を分析し、問題点を発見し、解決策を立案・実行する力。

- コミュニケーション能力: 相手の意図を正確に理解し、自分の考えを分かりやすく伝える力。交渉力や調整力も含まれます。

- リーダーシップ・マネジメント能力: 目標を設定し、チームをまとめ、成果へと導く力。

- 論理的思考力: 物事を体系的に整理し、筋道を立てて考える力。

これらのスキルは、日々の業務の中で意識的に鍛えることができます。例えば、「なぜこの問題が起きたのか?」「どうすれば改善できるか?」と常に考える癖をつけることで課題解決能力が磨かれます。現職でリーダーを任されていなくても、後輩の指導やプロジェクトの取りまとめ役を積極的に引き受けることで、リーダーシップの素養をアピールできます。

⑤ 転職の目的を明確にする

「なぜ、あなたは転職するのですか?」この問いに、明確かつポジティブに答えられることが、キャリアアップ転職の成功を左右します。

「給料が安いから」「人間関係が悪いから」といったネガティブな理由(不満からの逃避)だけでは、面接官に「うちの会社でも同じ不満を持ったら、また辞めるのではないか」という懸念を与えてしまいます。

重要なのは、これらのネガティブな動機を、「目標達成のための、前向きな行動」へと転換して説明することです。

- 「給料が安い」→「現職の評価制度では、自分の上げた成果が正当に反映されにくい。成果が給与に直結する評価制度を持つ貴社で、より高いモチベーションを持って貢献したい」

- 「残業が多い」→「現職では非効率な業務が多く、自己投資の時間が確保できない。業務効率化を推進している貴社で生産性高く働き、空いた時間で専門性を高めて、より大きな貢献を果たしたい」

このように、「現職では実現できない〇〇を、貴社でなら実現できる」という論理で語ることで、転職の目的が明確になり、入社意欲の高さを示すことができます。

⑥ 徹底的に企業研究を行う

応募する企業が決まったら、その企業について徹底的に調べ上げましょう。ホームページや求人票を見るだけでは不十分です。

- 事業内容・ビジネスモデル: 何を、誰に、どのように提供して利益を上げているのか。業界内での立ち位置や競合との違いは何か。

- 経営方針・ビジョン: 会社がどこへ向かおうとしているのか。中期経営計画やトップメッセージを読み込む。

- IR情報(株主・投資家向け情報): 上場企業であれば必ず確認しましょう。財務状況や事業の強み・弱み、リスクなどが客観的に書かれており、企業の「健康状態」が分かります。

- プレスリリース: 最近の新しい取り組みやニュースを知ることができます。

- 社員インタビューやブログ: 実際に働く人の声から、社風や働きがいを感じ取ることができます。

企業研究を深く行うことで、志望動機に深みと具体性が増し、面接で「なぜ、同業他社ではなく、うちの会社なのですか?」という問いに説得力を持って答えられるようになります。

⑦ キャリアアップしやすい企業の特徴を知る

やみくもに応募するのではなく、キャリアアップを実現しやすい環境を持つ企業を見極めることも重要です。以下のような特徴を持つ企業は、キャリアアップしやすい傾向にあります。

- 成長市場・成長企業: 会社自体が成長していれば、新しいポストやチャンスが生まれやすい。

- 人事評価制度が明確: どのような成果を上げれば、どのように評価され、昇進・昇給に繋がるのかが透明化されている。

- 研修制度・自己啓発支援が充実: 資格取得支援や外部研修への参加補助など、社員のスキルアップを後押しする制度がある。

- 多様なキャリアパスがある: 社内公募制度やジョブローテーション制度があり、一つの職種に縛られず、多様な経験を積む機会がある。

- 実力主義・成果主義: 年齢や社歴に関わらず、実力と成果で評価される文化がある。

⑧ 現職でのキャリアアップも検討する

転職はキャリアアップの有力な手段ですが、唯一の選択肢ではありません。転職活動と並行して、現職でキャリアアップできる可能性も探ってみましょう。

- 上司への相談: 自分のキャリアプランを伝え、実現のために部署異動や新しいプロジェクトへの参加ができないか相談してみる。

- 社内公募制度の活用: 希望する部署やポジションに自ら手を挙げる。

- 現職での実績作り: 転職市場でアピールできるような、目に見える成果を出すことに注力する。

もし現職で希望が叶うのであれば、環境を変えるリスクを冒さずにキャリアアップできます。たとえ叶わなかったとしても、「現職でキャリアアップを目指して主体的に行動したが、実現が困難だった」という事実は、転職理由として説得力を持ちます。

⑨ 転職エージェントを活用する

特にキャリアアップ転職を目指す場合、転職エージェントの活用は非常に有効です。

- 非公開求人の紹介: 市場には出回っていない、企業の重要なポジションの求人(非公開求人)を紹介してもらえる可能性があります。

- 客観的なキャリア相談: プロの視点から、あなたの市場価値やキャリアプランについて客観的なアドバイスがもらえます。

- 書類添削・面接対策: 企業ごとに合わせた効果的なアピール方法を指導してくれます。

- 年収交渉の代行: 自分では言いにくい年収や待遇面の交渉を代行してくれます。

複数のエージェントに登録し、自分と相性の良いキャリアアドバイザーを見つけることをお勧めします。

⑩ 理想を高く持ちすぎない

最後に、精神論的ですが非常に重要なコツです。キャリアアップを目指すあまり、理想を高く掲げすぎてしまうと、「年収も、やりがいも、労働環境も、人間関係も100点満点」という存在しない完璧な企業を追い求め、転職活動が長期化したり、内定が出ても満足できなくなったりします。

転職において、何を最も優先し、何なら妥協できるのか、優先順位を明確にすることが不可欠です。「年収は最優先だが、多少の残業は許容範囲」「ワークライフバランスが第一で、年収は現状維持でも可」など、自分なりの基準を持ちましょう。100%の理想を求めるのではなく、80%の満足を目指すくらいの気持ちで臨むことが、結果的に良いご縁に繋がることが多いのです。

【例文あり】キャリアアップ転職の面接対策

キャリアアップ転職の成否を分ける最大の関門が「面接」です。どれだけ素晴らしい経歴やスキルを持っていても、それを面接官に効果的に伝えられなければ内定には至りません。ここでは、面接官の質問の意図を理解し、自分のキャリアプランを魅力的に伝えるためのポイントと具体的な回答例文を解説します。

面接官がキャリアアップについて質問する意図

面接官が「今後のキャリアプランは?」といった質問をするのには、明確な意図があります。その背景を理解することで、的確な回答を準備できます。

入社意欲や定着性を確かめたい

企業は、採用した人材に長く活躍してほしいと考えています。そのため、候補者が描くキャリアプランと、自社が提供できるキャリアパスや成長環境が合致しているかを確認しようとします。個人の目標と会社の方向性が一致していれば、高いモチベーションを持って働き、長く定着してくれる可能性が高いと判断されます。逆に、その会社では実現不可能なキャリアプランを語ってしまうと、「うちの会社は踏み台としか考えていないのでは?」と懸念されてしまいます。

転職理由に納得感があるか知りたい

キャリアアップに関する質問は、転職理由の妥当性を測るためのものでもあります。「現職への不満」といったネガティブな理由ではなく、「自身の成長と、会社の成長を両立させるための前向きな選択」として転職を捉えられているかを見ています。キャリアプランと転職理由に一貫性があり、それが応募先企業でなければならない理由に繋がっていると、非常に説得力のある志望動機となります。

入社後の活躍イメージを掴みたい

企業が最も知りたいのは、「この候補者を採用した場合、自社にどのような貢献をしてくれるのか」という点です。具体的なキャリアプランを尋ねることで、候補者が自身のスキルや経験をどのように活かし、将来的にどのような役割を担ってくれるのか、その活躍イメージを具体的に掴もうとしています。入社後の姿をリアルに想像させることができれば、採用の確度は格段に高まります。

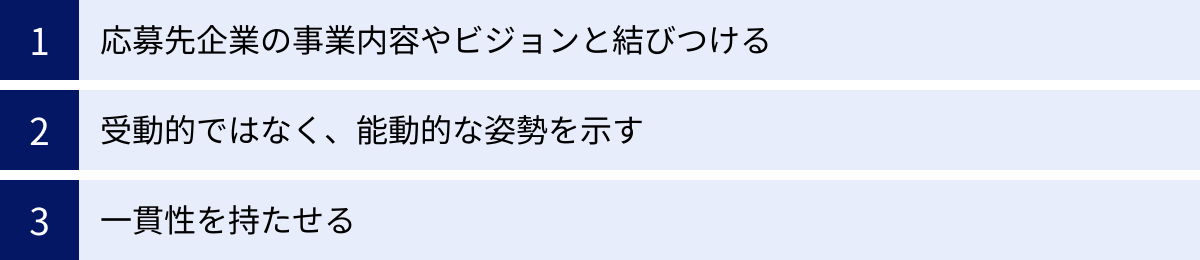

キャリアアップの伝え方のポイント

上記の意図を踏まえ、キャリアアップについて伝える際には、以下の3つのポイントを意識しましょう。

- 応募先企業の事業内容やビジョンと結びつける

自分のキャリアプランを一方的に話すのではなく、「貴社の〇〇という事業に、私の△△というスキルを活かして貢献し、将来的には□□のような存在になりたい」というように、必ず応募先企業と関連付けて語ることが重要です。企業研究で得た情報を盛り込み、「この会社だからこそ、自分のキャリアプランが実現できる」という熱意を伝えましょう。 - 受動的ではなく、能動的な姿勢を示す

「キャリアアップさせてほしい」「成長させてほしい」といった受け身の姿勢は禁物です。面接官は、会社にぶら下がる人材ではなく、自ら成長し、会社に貢献してくれる人材を求めています。「貴社に貢献することを通じて、私自身も成長し、キャリアアップしていきたい」という、貢献意欲を前面に出した能動的な姿勢を示しましょう。 - 一貫性を持たせる

これまでの経験、転職理由、志望動機、そして今後のキャリアプラン。これら全てに一貫したストーリーがあることが理想です。「過去の経験で培ったこのスキルが、今回の転職理由に繋がり、貴社を志望する動機となり、入社後のこのキャリアプランを実現する土台となる」というように、点と点が線で繋がるような説明を心がけましょう。

質問別|回答例文

「今後のキャリアプランを教えてください」

この質問には、短期・中期・長期の視点で具体的に答えることで、計画性の高さと思慮深さをアピールできます。

【回答例文(営業職→ITソリューション営業)】

はい。私のキャリアプランについて、短期的、中期的、長期的な視点でお話しさせていただきます。

まず短期的には(入社後1〜3年)、現職で培った顧客の課題ヒアリング力と関係構築力を活かしながら、一日も早く貴社の製品知識とITソリューション提案のスキルをキャッチアップし、営業として安定的に目標を達成できる存在になりたいと考えております。特に、貴社が注力されている〇〇業界向けのソリューションについて深く理解し、顧客のDX推進に貢献できる営業担当者になることが目標です。

中期的に(入社後3〜5年)は、個人の成果だけでなく、チーム全体の成果に貢献できる存在になりたいです。プレイヤーとして後輩の育成に携わりながら、将来的にはチームリーダーとして、戦略的なアプローチでチームの目標達成を牽引していきたいと考えております。貴社の〇〇というビジョンにもあるように、単なる物売りではなく、顧客のビジネスパートナーとして長期的な関係を築けるチームを作ることが理想です。

そして長期的には、営業部門で培った顧客理解と市場の知見を活かし、将来的にはプロダクトの企画やマーケティング戦略といった、より事業の上流工程にも関わっていきたいと考えております。現場の声を製品開発にフィードバックし、貴社の事業成長そのものに貢献できる人材になることが私の最終的な目標です。

【ポイント】

- 短期・中期・長期の構成で、計画性をアピール。

- 「貴社が注力されている」「貴社のビジョン」など、企業研究に基づいた内容を盛り込み、志望度の高さを示す。

- 貢献(Give)と成長(Take)のバランスが取れた回答になっている。

「キャリアアップのために努力していることは何ですか?」

この質問は、目標達成に向けた行動力や学習意欲を測るものです。具体的なエピソードを交えて答えましょう。

【回答例文(Webデザイナー)】

はい。私は、デザインスキルだけでなく、ビジネス全体の成果に貢献できるデザイナーになることを目指しており、そのために2つのことに取り組んでいます。

一つ目は、UI/UXデザインに関する専門知識の深化です。 現在の業務に加え、毎月2冊以上は関連書籍を読み、オンライン学習プラットフォームでデータ分析に基づいたデザイン改善のコースを受講しております。最近では、担当したECサイトの購入ボタンのデザインと配置をA/Bテストで改善し、コンバージョン率を1.2%向上させるという成果に繋げることができました。

二つ目は、マーケティング知識の習得です。 デザイナーもマーケティング視点を持つことが重要だと考え、Webマーケティングの基礎資格である「Webアナリスト検定」を取得しました。これにより、Google Analyticsのデータを見て、デザイン改善の仮説を立てられるようになりました。貴社はデータドリブンな意思決定を重視されていると伺っておりますので、このスキルを活かして、感覚だけでなく、データに基づいたデザイン提案で貢献できると考えております。

【ポイント】

- 具体的な行動(読書、オンライン学習、資格取得)を提示。

- 行動の結果として得られた成果(コンバージョン率1.2%向上)を数値で示し、実績をアピール。

- 応募先企業の特徴と自分の努力を結びつけて、入社後の貢献イメージを湧かせている。

「転職理由を教えてください」

キャリアアップ転職における転職理由は、ネガティブな表現を避け、ポジティブな動機に転換することが鉄則です。

【回答例文(経理)】

はい。私が転職を考える理由は、より専門性の高い経理業務に挑戦し、将来的には財務戦略の立案にも関われるプロフェッショナルへと成長したいと考えたためです。

現職では、5年間、月次・年次決算を中心に幅広い経理業務を経験し、業務フローの改善によって決算早期化を実現するなど、着実に実績を積んでまいりました。この経験には大変感謝しております。

しかし、現職では事業規模の観点から、連結決算や開示業務といった、より高度で専門的な業務に携わる機会が限られております。

グローバルに事業を展開されている貴社であれば、連結決算や国際会計基準に触れる機会が豊富にあると伺っております。まずは経理担当として貢献しながら、将来的にはこれまでの経験と新しい知識を融合させ、貴社の経営判断に資する財務分析や提案も行える人材へと成長していきたいと考えております。

【ポイント】

- 現職への感謝を述べることで、円満な人間性をアピール。

- 「できないこと」をネガティブに語るのではなく、「やりたいこと」を軸に話す。

- 「現職では実現できないが、応募先企業なら実現できる」という明確な理由を提示している。

【年代別】キャリアアップ転職を成功させるポイント

キャリアアップ転職で求められる要素は、年代によって大きく異なります。自分の年代に合ったアピールポイントを理解し、戦略的に転職活動を進めることが成功の鍵となります。

20代|ポテンシャルと学習意欲をアピール

20代の転職では、実績や経験以上に、将来の成長可能性(ポテンシャル)と、新しいことを素早く吸収する学習意欲が高く評価されます。

【20代前半(第二新卒)】

社会人経験が浅いため、具体的な実績をアピールするのは難しいかもしれません。その分、基本的なビジネスマナー、仕事に対する前向きな姿勢、素直さ、そして「なぜこの仕事がしたいのか」という強い熱意を伝えることが重要です。前職での経験が短くても、「その短い期間で何を学び、次にどう活かしたいか」を自分の言葉で語れるように準備しましょう。未経験の職種・業種に挑戦する最後のチャンスとも言える時期です。

【20代後半】

社会人として3〜5年程度の経験を積み、一人で業務を遂行できる基礎能力が身についている時期です。20代前半のポテンシャルに加えて、「これまでの経験で培った再現性のあるスキル」をアピールすることが求められます。例えば、「〇〇という課題に対し、△△という方法で取り組み、□□という成果を出した」という具体的なエピソードを語れると強力な武器になります。今後のキャリアの方向性(スペシャリストか、マネジメントか)をある程度見据え、そのための転職であることを示すと、計画性の高さを評価されます。

【アピールポイントのまとめ】

- ポテンシャル: 将来どれだけ成長できそうかという期待感。

- 学習意欲・柔軟性: 新しい環境や業務への適応能力の高さ。

- 基礎的なビジネススキル: 報告・連絡・相談など、社会人としての土台。

- 成功体験: 小さなものでも良いので、具体的な成果を伴う経験。

30代|即戦力となる専門性やマネジメント経験をアピール

30代は、キャリアの中核を担う重要な時期です。企業からは「入社後すぐに活躍してくれる即戦力」として見られます。ポテンシャル採用の枠は減り、これまでのキャリアで何を成し遂げてきたかが厳しく問われます。

【専門性の証明】

自分がどの分野のプロフェッショナルであるかを明確に定義し、具体的な実績や数値を伴ってその専門性を証明する必要があります。「〇〇の知識があります」だけでは不十分で、「〇〇の知識を活かして、△△のプロジェクトを成功させ、売上を□%向上させた」というレベルでの説明が求められます。

【マネジメント経験】

30代半ば以降になると、マネジメント経験の有無が大きな分かれ目となります。チームリーダーやプロジェクトマネージャーとして、「何人のチームを率い、どのような目標を達成したのか」「どのようにメンバーを育成し、チームのパフォーマンスを向上させたのか」といった経験は、市場価値を大きく高めます。たとえ役職がなくても、後輩指導やプロジェクトの取りまとめといった経験は積極的にアピールしましょう。

【アピールポイントのまとめ】

- 即戦力となる専門スキル: 具体的な実績と数値で裏付けられた専門性。

- 再現性のある実績: 過去の成功体験を、新しい環境でも再現できる能力。

- マネジメント・リーダーシップ経験: チームやプロジェクトを牽引した実績。

- 課題解決能力: 自ら課題を発見し、周囲を巻き込みながら解決に導いた経験。

40代|豊富な経験と実績をアピール

40代のキャリアアップ転職は、求人の数が限られ、より高いレベルでの貢献が期待されるため、最も難易度が高いと言われます。しかし、40代ならではの強みを活かせば、経営層に近いポジションなど、大きなキャリアアップを実現することも可能です。

求められるのは、単なるプレイヤーとしてのスキルではなく、組織全体を俯瞰し、事業課題を解決に導く能力です。

【高度な専門性と実績】

「この分野なら、この人に任せれば間違いない」と誰もが認めるような、業界内でもトップクラスの専門性が求められます。これまでに関わったプロジェクトの規模や、生み出した利益、解決した経営課題など、インパクトの大きい実績をアピールする必要があります。

【組織マネジメント能力】

単なるチームリーダーではなく、部署や事業部全体をマネジメントし、組織を成長させた経験が高く評価されます。予算管理、人材採用・育成、組織文化の醸成など、経営的な視点での実績が重要です。豊富な人脈も大きな武器となります。

【柔軟性と学習意欲】

40代の転職で懸念されがちなのが、「過去の成功体験に固執し、新しい環境に適応できないのではないか」という点です。これを払拭するため、年下のメンバーからも謙虚に学ぶ姿勢や、新しい技術・考え方に対する柔軟性、学習意欲を意識的にアピールすることが不可欠です。

【アピールポイントのまとめ】

- 豊富な経験と高度な専門性: 誰もが納得する実績と専門知識。

- 組織課題の解決能力: 事業全体を俯瞰し、課題を解決する力。

- 経営的視点でのマネジメント能力: 組織や事業を成長させた実績。

- 人脈: 業界内外のネットワーク。

- 環境適応力と柔軟性: 新しい環境や価値観を受け入れる姿勢。

【職種別】キャリアアップの選択肢

キャリアアップの具体的な道筋は、職種によって大きく異なります。ここでは、主要な5つの職種について、代表的なキャリアアップの選択肢を紹介します。自分の職種と照らし合わせ、将来のキャリアプランを考える参考にしてください。

営業職

営業職は、企業の売上に直結する重要なポジションであり、多様なキャリアパスが描ける職種です。

- 商材・顧客のレベルアップ:

- 有形商材 → 無形商材: 形のないサービス(IT、コンサルティング、広告など)を扱うことで、より高度な提案力や課題解決能力が身につきます。

- 低単価商材 → 高単価商材: 数千万円〜数億円単位の商材(不動産、M&Aなど)を扱うことで、経営層へのアプローチや複雑な交渉スキルが磨かれます。

- 中小企業向け → 大企業向け: より組織的なアプローチや長期的な関係構築が求められます。

- 専門職へのキャリアチェンジ:

- 営業企画・販売促進: 現場で培った顧客理解を活かし、全社の営業戦略や販売キャンペーンを立案します。

- マーケティング: 顧客データや市場分析に基づき、リード獲得やブランディング戦略を担います。

- カスタマーサクセス: 既存顧客の成功を支援し、LTV(顧客生涯価値)の最大化を目指します。

- マネジメント職へのステップアップ:

- 営業マネージャー・部長: チームや部署を率いて、売上目標の達成に責任を持ちます。

ITエンジニア

技術の進化が著しいIT業界では、常にスキルをアップデートし続けることで、多彩なキャリアアップが可能です。

- 専門性の深化(スペシャリスト):

- 特定技術の専門家: AI、機械学習、データサイエンス、クラウド、セキュリティなど、需要の高い特定分野の技術を極めます。

- フルスタックエンジニア: フロントエンドからバックエンド、インフラまで幅広く対応できるスキルを身につけます。

- 上流工程へのシフト:

- システムエンジニア(SE): プログラミングだけでなく、要件定義や設計といった上流工程を担当します。

- ITアーキテクト: 事業戦略に基づいた最適なシステム全体の設計思想や構造を策定します。

- マネジメント・ビジネスサイドへの転身:

- プロジェクトマネージャー(PM): プロジェクトの責任者として、納期、品質、コスト、人員を管理します。

- プロダクトマネージャー(PdM): プロダクト(製品・サービス)の価値を最大化するため、開発からマーケティングまで全体の戦略を統括します。

- ITコンサルタント: 企業の経営課題をITの力で解決する提案を行います。

企画・管理部門

経営の中枢を担う企画・管理部門(経営企画、人事、経理、法務など)は、高い専門性が求められる職種です。

- 専門性の高度化:

- 経理 → 財務・経営企画: 日常的な経理業務から、資金調達やM&A、経営戦略の立案といった、より経営に近い領域へシフトします。

- 人事 → CHRO(最高人事責任者): 採用や労務だけでなく、経営戦略と連動した人事戦略や組織開発を担います。

- 法務 → CLO(最高法務責任者): 契約書チェックだけでなく、コンプライアンス体制の構築やM&Aにおける法務デューデリジェンスなど、戦略的な法務を担います。

- 働くフィールドの変更:

- 事業会社 → コンサルティングファーム: 特定の企業で培った専門知識を活かし、様々な企業の課題解決を支援するコンサルタントへ転身します。

- 大企業 → ベンチャー企業: 安定した環境から、裁量権が大きく、経営に近い立場で組織作りに携われるベンチャー企業の管理部長やCFO(最高財務責任者)候補として転職します。

事務職

「事務職からのキャリアアップは難しい」と思われがちですが、スキルや専門性を身につけることで、多様な道が開けます。

- 専門事務へのステップアップ:

- 一般事務 → 経理・人事・法務事務: 簿記や社会保険労務士などの資格を取得し、専門性の高いバックオフィス部門へ異動・転職します。

- 営業事務 → 営業職・営業企画: 営業担当のサポート経験を活かし、自ら顧客を担当する営業職や、営業戦略をサポートする企画職へ挑戦します。

- ITスキルの習得によるキャリアチェンジ:

- RPAやプログラミングを学習: 定型業務を自動化するスキルを身につけ、社内の業務効率化を推進する役割を担います。

- Webスキルを習得: Webサイトの更新や運営スキルを身につけ、Web担当者やヘルプデスクへ転身します。

- 秘書・アシスタントとしての専門性を高める:

- 役員秘書やグループセクレタリーとして、高度なスケジュール管理能力やコミュニケーション能力を磨き、経営層を支えるプロフェッショナルを目指します。

販売・サービス職

顧客と直接接する販売・サービス職は、コミュニケーション能力や顧客理解力を活かして、様々なキャリアアップが可能です。

- 店舗運営のプロフェッショナル(マネジメント):

- 店長・エリアマネージャー: 一店舗の運営から、複数店舗を統括するエリアマネージャーへとステップアップし、売上管理や人材育成、マーケティング戦略などを担います。

- スーパーバイザー(SV): 直営店やフランチャイズ店の経営指導やコンサルティングを行います。

- 本部職へのキャリアチェンジ:

- バイヤー・商品企画(MD): 現場の顧客ニーズやトレンドを捉え、商品の仕入れやオリジナル商品の開発を行います。

- 店舗開発: 新規出店のための市場調査や物件探し、交渉などを担当します。

- プレス・広報: ブランドの魅力をメディアやSNSを通じて発信します。

- EC・Web関連職へのシフト:

- 店舗での販売経験を活かし、自社ECサイトの運営、Webマーケティング、SNS運用などを担当します。

キャリアアップ転職におすすめの転職エージェント3選

キャリアアップ転職を成功させるためには、プロの力を借りるのが近道です。ここでは、実績が豊富で、キャリアアップを目指す多くの転職者に利用されている代表的な転職エージェントを3社紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったエージェントを選びましょう。

| エージェント名 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| リクルートエージェント | 業界最大級の求人数(公開・非公開)。全年代・全職種を網羅。実績豊富なキャリアアドバイザー。 | 多くの選択肢から比較検討したい人、転職が初めてで何から始めればいいか分からない人。 |

| doda | 求人紹介とスカウトサービスが一体化。専門性の高いキャリアアドバイザー。転職イベントも豊富。 | 自分の市場価値を客観的に知りたい人、キャリア相談とスカウトの両方を活用したい人。 |

| マイナビエージェント | 20代・30代、第二新卒の支援に強み。中小企業の優良求人が豊富。丁寧で親身なサポートに定評。 | 20代〜30代前半の人、初めての転職で手厚いサポートを受けたい人、中小・ベンチャーも視野に入れたい人。 |

① リクルートエージェント

リクルートエージェントは、業界No.1の求人数を誇る最大手の転職エージェントです。その圧倒的な情報量は、キャリアアップの可能性を広げる上で大きな武器となります。

特徴:

- 圧倒的な求人数: 公開求人に加え、リクルートエージェントしか扱っていない非公開求人が非常に多く、多様な選択肢の中から自分に合った企業を探せます。(参照:株式会社リクルート 公式サイト)

- 全年代・全職種に対応: 20代の若手から40代以上のハイクラスまで、またIT、メーカー、金融、医療など、あらゆる業界・職種の求人を網羅しています。

- 実績豊富なキャリアアドバイザー: 各業界に精通したキャリアアドバイザーが、客観的な視点でキャリアの棚卸しから面接対策まで一貫してサポートしてくれます。

リクルートエージェントは、まず「どのような求人があるのか市場全体を把握したい」という方や、幅広い選択肢の中からじっくり考えたいという方にとって、最初に登録すべきエージェントと言えるでしょう。

② doda

dodaは、パーソルキャリア株式会社が運営する、転職サイトとエージェントサービスが一体となった総合転職サービスです。

特徴:

- エージェントとスカウトのハイブリッド型: 専任のキャリアアドバイザーから求人紹介を受ける「エージェントサービス」と、企業から直接オファーが届く「スカウトサービス」を同時に利用できます。これにより、多角的にキャリアの可能性を探ることが可能です。(参照:パーソルキャリア株式会社 doda公式サイト)

- 専門分野ごとのサポート: IT、メーカー、金融など、各分野に特化した専門性の高いキャリアアドバイザーが在籍しており、より深い業界知識に基づいたアドバイスが期待できます。

- 豊富なコンテンツ: サイト上には、自己分析ツール「キャリアタイプ診断」や、合格診断など、転職活動に役立つコンテンツが充実しています。

dodaは、「自分の市場価値を客観的に知りたい」「アドバイザーからの提案だけでなく、企業からの直接の評価も聞いてみたい」という方に特におすすめです。

③ マイナビエージェント

マイナビエージェントは、特に20代・30代の若手層や第二新卒の転職支援に強みを持つ転職エージェントです。

特徴:

- 20代・30代に強い: 新卒採用で培った企業との太いパイプを活かし、若手人材を求める企業の求人を豊富に保有しています。特に、初めての転職に対するサポートが手厚いと評判です。(参照:株式会社マイナビ 公式サイト)

- 中小企業の優良求人も多数: 大手企業だけでなく、将来性のある中小企業やベンチャー企業の求人も多く扱っているため、幅広い視野で企業選びができます。

- 丁寧で親身なサポート: キャリアアドバイザーが時間をかけてじっくりとカウンセリングを行い、応募書類の添削や面接対策を徹底的にサポートしてくれる点に定評があります。

マイナビエージェントは、「初めての転職で不安が大きい」「大手だけでなく、自分に合った中小企業も探したい」「親身なサポートを受けながら転職活動を進めたい」という20代〜30代の方に最適なエージェントです。

キャリアアップ転職に関するよくある質問

最後に、キャリアアップ転職を考える多くの人が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

キャリアアップに年齢制限はありますか?

法律上、採用において年齢を理由に制限を設けることは禁止されているため、明確な「年齢制限」はありません。 しかし、現実的には、年代によって企業から求められる役割やスキルが異なるため、事実上の「年齢の壁」を感じる場面は存在します。

- 20代: ポテンシャルが重視され、未経験の職種・業種にも挑戦しやすい時期です。

- 30代: 即戦力としての専門性や、リーダーシップ経験が求められます。未経験分野への挑戦は、20代に比べるとハードルが上がります。

- 40代以降: 高度な専門性や、組織全体を動かすマネジメント能力、事業課題を解決する力が求められます。求人の数は減りますが、経験にマッチしたハイクラス求人も存在します。

結論として、重要なのは年齢そのものではなく、「その年齢に見合った、あるいはそれ以上のスキルや経験、実績を持っているか」ということです。何歳であっても、企業が求める価値を提供できる人材であれば、キャリアアップ転職は十分に可能です。年齢を重ねるほど、より明確な強みと戦略的なアプローチが必要になると言えるでしょう。

キャリアアップに役立つ資格はありますか?

資格は、キャリアアップ転職において強力な武器になることがありますが、あくまで「実務経験を補完するもの」と考えるべきです。資格を持っているだけで採用されるケースは稀で、その資格を実務でどう活かしてきたか、どう活かしていきたいかが問われます。

その上で、キャリアアップに役立つ資格は、大きく2つのタイプに分けられます。

- 汎用性の高い資格:

- TOEIC: 特にスコア730点以上は、グローバルに事業展開する企業や外資系企業への転職で有利に働きます。

- 日商簿記: 経理・財務職はもちろん、営業職や企画職でも、ビジネスの数字を理解する上で役立ちます。2級以上が評価されやすいです。

- MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト): 職種を問わず、PCスキルの客観的な証明になります。

- 専門性を高める資格:

- IT系: 基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、AWSやGoogle Cloudの認定資格など。専門分野を明確に示すことができます。

- 士業・専門職: 社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士など。独占業務があったり、専門知識の証明になったりします。

- 語学: 英語以外の言語(中国語など)の検定も、特定の国・地域と取引のある企業では高く評価されます。

資格取得を目指す際は、自分のキャリアプランと照らし合わせ、「なぜその資格が必要なのか」を明確にすることが重要です。 資格取得に向けた学習プロセスそのものが、「キャリアアップのために努力していること」として、面接での良いアピール材料にもなります。