転職活動を始めたものの、なかなか次の職場が決まらないと、「自分に何か問題があるのだろうか」「このままどこにも決まらなかったらどうしよう」と焦りや不安を感じてしまうものです。しかし、転職活動が長引くのには、必ず何かしらの原因があります。

この記事では、転職先がなかなか決まらない人によく見られる特徴や理由を深掘りし、選考プロセス別・年代別の具体的な対策を網羅的に解説します。さらに、転職活動中のNG行動や、焦りとの上手な向き合い方、状況を打開するための具体的なアクションまで、幅広くご紹介します。

この記事を最後まで読めば、あなたが今直面している課題が明確になり、次に何をすべきか具体的な道筋が見えてくるはずです。 一人で悩まず、この記事を参考に、着実に次の一歩を踏み出しましょう。

目次

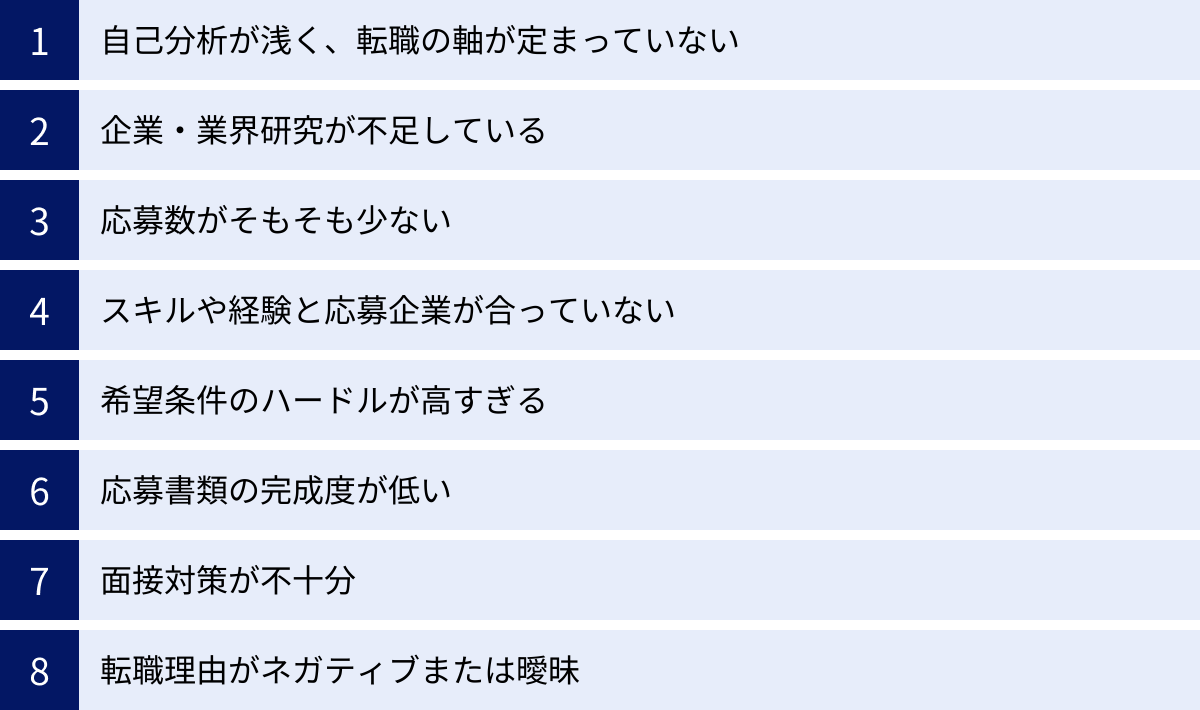

転職先が決まらない人によくある特徴と理由

転職活動が思うように進まない背景には、いくつかの共通した特徴や理由が存在します。自分に当てはまるものがないか、一つひとつ確認してみましょう。原因を正しく特定することが、効果的な対策を立てるための第一歩です。

自己分析が浅く、転職の軸が定まっていない

転職活動の根幹をなすのが「自己分析」です。自己分析が不十分で「転職の軸」が定まっていないと、活動全体がブレてしまい、結果的に転職先が決まらない大きな原因となります。

「転職の軸」とは、あなたが仕事選びにおいて何を最も重視するのか、その価値基準のことです。具体的には、以下のような要素から構成されます。

- Will(やりたいこと): どのような仕事内容や事業領域に興味があるのか。将来的にどのようなキャリアを築きたいのか。

- Can(できること): これまでの経験で培ったスキルや強みは何か。それをどう活かせるのか。

- Must(すべきこと・条件): 働く上で譲れない条件は何か(年収、勤務地、働き方、企業文化など)。

この軸が曖昧だと、以下のような問題が発生します。

- 応募企業に一貫性がなくなる: 自分の軸がないため、求人サイトで目についた企業に手当たり次第応募してしまいがちです。「なぜこの業界なのか」「なぜこの会社なのか」という問いに説得力のある答えが出せず、志望動機が薄っぺらくなってしまいます。

- 面接での回答がブレる: 志望動機やキャリアプランについて質問された際に、一貫した回答ができません。その場しのぎの答えは面接官に見抜かれ、「自分のキャリアについて真剣に考えていない」という印象を与えてしまいます。

- 入社後のミスマッチを引き起こす: たとえ内定が出たとしても、自分の軸に合わない企業であれば、入社後に「こんなはずではなかった」と感じる可能性が高くなります。結果として、再び短期離職につながるリスクも否定できません。

【対策】

まずは時間をかけて自己分析を行い、自分だけの「転職の軸」を明確にしましょう。過去の職務経験を振り返り、「何にやりがいを感じたか」「どのような業務で成果を出せたか」「逆に、何が苦痛だったか」を具体的に書き出すことから始めるのがおすすめです。Will-Can-Mustのフレームワークを使って、思考を整理するのも有効です。この作業を通じて、自分が本当に大切にしたい価値観が見えてくれば、企業選びの精度は格段に向上します。

企業・業界研究が不足している

自己分析と並行して重要なのが「企業・業界研究」です。研究が不足していると、企業の求める人物像と自分のアピール内容がずれてしまい、選考通過が難しくなります。

多くの応募者は、企業の公式サイトのトップページや採用ページを眺めるだけで研究を終えてしまいがちですが、それでは不十分です。採用担当者は、「なぜ数ある企業の中からうちの会社を選んだのか」という本質的な問いに対する、あなたならではの答えを求めています。

企業・業界研究が不足していると、以下のようなデメリットが生じます。

- 志望動機の説得力が欠ける: 「貴社の将来性に惹かれました」といった抽象的な志望動機では、熱意が伝わりません。企業のビジネスモデル、主力商品・サービス、競合他社との違い、今後の事業戦略などを踏まえた上で、「自分のこのスキルを、貴社のこの事業でこう活かせる」と具体的に語れなければ、採用担当者の心には響きません。

- 面接での的確な受け答えができない: 面接では、「当社の課題は何だと思いますか?」といった踏み込んだ質問をされることがあります。業界の動向や企業の置かれている状況を理解していなければ、浅い回答しかできず、評価を下げてしまうでしょう。

- 逆質問の質が低くなる: 面接の最後にある逆質問は、あなたの入社意欲や企業理解度を示す絶好の機会です。調べれば分かるような質問(福利厚生など)をしてしまうと、「本気で入社したいと思っていないのでは?」と見なされかねません。

【対策】

企業・業界研究は、多角的な視点で行うことが重要です。

- 公式サイトの徹底的な読み込み: 事業内容、沿革、IR情報(株主向け情報)、プレスリリースなど隅々まで目を通しましょう。中期経営計画などからは、企業が今後どこへ向かおうとしているのかが読み取れます。

- 業界ニュースや専門誌のチェック: 業界全体のトレンド、技術革新、法改正などの情報を収集し、応募企業がその中でどのような立ち位置にいるのかを把握します。

- 競合他社の分析: 応募企業だけでなく、競合他社の強みや弱みを調べることで、応募企業の独自性や優位性がより明確になります。

これらの情報を基に、「この企業でなければならない理由」を自分の言葉で語れるように準備することが、内定への近道です。

応募数がそもそも少ない

「質は量から生まれる」という言葉があるように、転職活動においても一定の応募数は必要です。書類選考の通過率は一般的に20〜30%程度、最終的な内定獲得率は数%とも言われており、応募数が少なすぎると、内定獲得の確率が著しく低くなります。

応募数が少なくなる背景には、以下のような心理が働いていることが多いです。

- 完璧主義: 「完璧な応募書類ができてから」「もっとスキルアップしてから」と考えてしまい、なかなか応募に踏み出せない。

- 不採用への恐れ: 「どうせ落ちるだろう」とネガティブに考え、応募する前から諦めてしまう。不採用通知を受け取ることで自信を失いたくないという気持ち。

- 現職が忙しい: 現職の業務に追われ、企業研究や書類作成に十分な時間を確保できない。

しかし、応募しなければ何も始まりません。数社に応募して不採用が続いただけで「自分はどこにも採用されない」と落ち込むのは早計です。

【対策】

まずは、転職活動の現実的な数値を理解することが大切です。10社応募して書類選考を通過するのが2〜3社、そこから面接に進み、最終的に内定が1社出れば大成功、というくらいの気持ちで臨みましょう。

応募数を増やすためには、効率化も重要です。職務経歴書や履歴書の基本フォーマットを一度しっかり作り込んでおけば、あとは企業ごとに志望動機や自己PRの部分をカスタマイズするだけで応募できます。また、少しでも興味を持った企業には、完璧を求めずにまず応募してみるという「えいや!」の精神も時には必要です。行動量を増やすことで、面接の経験値も積まれ、徐々に選考の通過率も上がっていきます。

スキルや経験と応募企業が合っていない

自分の持つスキルや経験と、企業が求める人物像との間に大きな隔たりがある場合、当然ながら採用には至りません。このミスマッチは、自己評価と市場価値のギャップから生じることが多いです。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 未経験の職種・業界への挑戦: ポテンシャル採用が期待できる20代前半ならまだしも、年齢が上がるにつれて未経験分野への転職は難易度が上がります。これまでの経験が全く活かせない分野へ、十分な準備なく応募しても、即戦力を求める企業からは敬遠されがちです。

- スキルの過大評価: 自分のスキルや実績を客観的に評価できず、明らかに自身のレベルを超えるハイスペックな求人にばかり応募してしまう。

- カルチャーフィットの不一致: スキルレベルは合っていても、企業の文化(例:チームワーク重視 vs 個人主義、安定志向 vs ベンチャー気質)と自分の価値観が合わない場合、面接で見抜かれて不採用となることがあります。

【対策】

まずは、キャリアの棚卸しを徹底的に行い、自分の市場価値を客観的に把握することが不可欠です。 自分のスキルや経験を書き出し、それがどのような業界・職種で求められているのかをリサーチしましょう。

求人票を読み解く力も重要です。「必須条件」と「歓迎条件」を正確に区別し、自分の経験がどちらに当てはまるかを見極めます。必須条件を満たしていない求人への応募は、通過率が低いことを覚悟すべきです。

未経験分野に挑戦したい場合は、なぜその分野に挑戦したいのか、そのために現在どのような学習をしているのか(資格取得、スクール通学など)を具体的に示し、熱意とポテンシャルをアピールする必要があります。また、これまでの経験の中から、新しい分野でも活かせる「ポータブルスキル(コミュニケーション能力、課題解決能力など)」を抽出し、説得力を持って伝える工夫が求められます。

希望条件のハードルが高すぎる

「年収は現職より100万円アップ」「残業はゼロ」「リモートワーク可能」「役職付き」など、転職先に求める条件が多く、そのすべてを満たそうとすると、応募できる企業は極端に限られてしまいます。希望条件のハードルが高すぎることが、転職先が決まらない直接的な原因になっているケースは少なくありません。

特に、現職への不満から転職を考えている場合、その不満を解消することに固執しすぎて、非現実的な理想を追い求めてしまいがちです。しかし、すべての条件が完璧に揃う企業は、現実的にはほとんど存在しません。

【対策】】

希望条件をすべて書き出した上で、「絶対に譲れない条件(Must)」と「できれば満たしたい条件(Want)」、「妥協できる条件(Give up)」に優先順位をつける作業が不可欠です。

例えば、

- 絶対に譲れない条件: 年収600万円以上、年間休日120日以上

- できれば満たしたい条件: リモートワーク週2日、通勤時間1時間以内

- 妥協できる条件: 役職、会社の規模

このように優先順位を整理することで、応募対象となる企業の幅が広がり、より現実的な選択肢が見えてきます。また、転職エージェントなどを利用して、自分の市場価値に見合った年収相場や条件を確認することも、現実的な目標設定に役立ちます。何かを得るためには、何かを諦めるトレードオフの視点を持つことが、成功する転職活動の鍵となります。

応募書類の完成度が低い

応募書類(履歴書・職務経歴書)は、あなたという商品を企業に売り込むための「カタログ」です。このカタログの出来が悪ければ、採用担当者の目に留まることなく、面接にすら進めません。

多くの応募者がやりがちな失敗は以下の通りです。

- 誤字脱字や表記の揺れ: 基本的なミスは「注意力が散漫な人」という印象を与え、一気に信頼を失います。

- 使い回しの志望動機: どの企業にも当てはまるような内容では、「本当に入社したいわけではないのだろう」と判断されます。

- 実績が抽象的: 「営業成績の向上に貢献しました」だけでは、具体的に何をしたのか、どれだけの成果を上げたのかが伝わりません。

- レイアウトが見づらい: 文字が詰まりすぎていたり、構成が分かりにくかったりすると、読む気が失せてしまいます。

【対策】

採用担当者の視点に立ち、「短時間であなたの魅力が伝わるか」を意識して書類を作成することが重要です。

- 提出前の複数回チェック: 誤字脱字は絶対に避けるべきです。声に出して読んだり、時間を置いてから見直したり、可能であれば第三者にチェックしてもらうのが理想です。

- 企業ごとのカスタマイズ: 企業の事業内容や求める人物像を深く理解し、それに合わせて自分の強みや志望動機を書き分けましょう。

- 実績の数値化: 「新規顧客を〇件開拓し、売上を前年比〇%向上させた」「業務プロセスを改善し、月間〇時間の工数削減を実現した」など、具体的な数字を用いて実績をアピールします。

- 見やすさへの配慮: 箇条書きや適度な改行を活用し、採用担当者がストレスなく読めるレイアウトを心がけましょう。職務経歴書は2〜3枚程度にまとめるのが一般的です。

面接対策が不十分

書類選考を通過しても、面接で落ちてしまう場合、面接対策が不足している可能性が高いです。面接は、書類だけでは分からないあなたの人柄、コミュニケーション能力、論理的思考力、そして入社への熱意を総合的に判断する場です。

対策不足は、以下のような形で現れます。

- 質問への回答がしどろもどろ: 想定される質問への準備ができておらず、回答に詰まったり、話がまとまらなかったりする。

- 自己PRと志望動機に一貫性がない: アピールする自分の強みと、その会社でやりたいことの間に繋がりが見えない。

- 自信のない態度: 目線が泳いだり、声が小さかったりすると、頼りない印象を与えてしまいます。

- 逆質問ができない: 質問がないのは、企業への興味が薄いことの表れと見なされます。

【対策】

面接対策の王道は、「想定問答集の作成」と「模擬面接」です。

- 想定問答集の作成: 「自己紹介」「志望動機」「強み・弱み」「転職理由」「成功体験・失敗体験」「今後のキャリアプラン」といった定番の質問に対する回答を事前に準備し、声に出して話す練習を繰り返します。この時、丸暗記するのではなく、要点を押さえて自分の言葉で話せるようにすることが重要です。

- 模擬面接: 友人や家族、あるいは転職エージェントのキャリアアドバイザーに面接官役を依頼し、本番さながらの練習を行いましょう。客観的なフィードバックをもらうことで、自分では気づかない話し方の癖や表情、話の分かりにくさなどを改善できます。スマートフォンで録画して自分で見返すのも非常に効果的です。

転職理由がネガティブまたは曖昧

面接で必ず聞かれる「転職理由」。ここでネガティブな内容をそのまま伝えてしまうと、採用担当者にマイナスの印象を与えてしまいます。

NGな転職理由の例:

- 「人間関係が悪かった」→「協調性に問題があるのでは?」

- 「給料が安かった」→「待遇ばかり気にする人?」

- 「残業が多すぎた」→「ストレス耐性が低いのでは?」

これらの理由は本音だとしても、そのまま伝えると「他責思考の人」「不満ばかり言う人」と受け取られかねません。また、「なんとなくキャリアアップしたくて」といった曖昧な理由も、計画性のなさを露呈してしまいます。

【対策】

転職理由は、事実を捻じ曲げる必要はありませんが、「ポジティブな言葉への変換」が必須です。 過去(不満)から未来(目標)へと視点を移し、前向きな動機として語る練習をしましょう。

- 変換例:

- 「人間関係が悪かった」→「よりチームワークを重視し、多様なメンバーと協働しながら成果を出せる環境で働きたい」

- 「給料が安かった」→「成果が正当に評価され、自身の成長と会社の成長がリンクする環境で、より高い貢献をしたい」

- 「残業が多かった」→「業務の生産性を高め、効率的な働き方を追求することで、プライベートの時間も自己投資に充て、継続的に成長していきたい」

このように、不満を解決した先にある「理想の働き方」や「実現したいこと」を語ることで、建設的で意欲的な人物であると評価されます。

【選考プロセス別】転職が決まらない原因と具体的な対策

転職活動は「書類選考」「面接」「内定」というステップで進みます。どの段階でつまずいているのかを把握し、それぞれに特化した対策を講じることが、状況を打開する鍵となります。

書類選考で落ちてしまう場合

何度も書類選考で不採用になる場合、応募書類そのものに問題がある可能性が非常に高いです。採用担当者は毎日多くの書類に目を通しているため、一瞬で「会ってみたい」と思わせる工夫が必要です。

採用担当者の視点で応募書類を見直す

採用担当者は、1通の応募書類にかける時間は1〜3分程度と言われています。 この短い時間で、自社が求めるスキルや経験を持っているか、会う価値のある人物かを見極めています。そのため、パッと見て要点が伝わる分かりやすさが何よりも重要です。

- キーワードを意識する: 求人票に記載されている「求めるスキル」「職務内容」などの文言を、自分の職務経歴書にも意識的に盛り込みましょう。これにより、採用担当者はあなたが求める人物像に合致していることを瞬時に認識できます。

- 第一印象を決定づける「職務要約」: 職務経歴書の冒頭に置く「職務要約」は、最も重要な部分です。ここでこれまでの経歴と強みを簡潔(3〜5行程度)にまとめ、採用担当者の興味を引きつけましょう。「〇〇業界で〇年間、△△として□□の経験を積み、〜という実績を上げてきました。特に〜のスキルに強みがあり、貴社で貢献できると考えています」といった形で、全体像が掴めるように記述します。

- 読みやすいレイアウト: 箇条書きを効果的に使い、適度な余白を取るなど、視覚的な読みやすさを追求します。だらだらと文章を続けるのではなく、項目ごとに整理して見せる工夫が大切です。

職務経歴を具体的に記述する

「頑張りました」「貢献しました」といった抽象的な表現では、あなたの価値は伝わりません。職務経歴は、具体的な行動と quantifiable(定量化可能)な結果をセットで記述することが鉄則です。

この際に役立つのが「STARメソッド」というフレームワークです。

- S (Situation): 状況: どのような状況、環境、課題があったか。

- T (Task): 課題・目標: その状況で、あなたに課せられた役割や目標は何か。

- A (Action): 行動: 目標達成のために、あなたが具体的にとった行動は何か。

- R (Result): 結果: その行動によって、どのような成果が生まれたか(数値で示す)。

【具体例:営業職の職務経歴】

- Before(抽象的):

- 新規顧客の開拓に注力し、売上向上に貢献しました。

- After(STARメソッド活用):

- S (状況): 担当エリアでの新規顧客獲得数が伸び悩んでいました。

- T (Task): 半年で新規契約件数を20%増加させるという目標が課せられました。

- A (Action): 従来の訪問営業に加え、地域の商工会議所セミナーでのネットワーキングや、既存顧客からの紹介キャンペーンを企画・実行しました。

- R (Result): 結果として、目標を上回る新規契約25%増(50件→63件)を達成し、エリア売上を前年同期比で15%向上させました。

このように記述することで、あなたの課題解決能力や主体性、そして実績が具体的に伝わり、評価が格段に上がります。

応募する求人の幅を広げてみる

もし特定の業界や職種、有名企業だけに絞って応募しているのであれば、それが原因で選択肢を狭めている可能性があります。自分の可能性を信じつつも、時には視野を広げ、新たな選択肢を検討することも重要です。

- 軸をずらしてみる:

- 業界は同じで職種を変える: 例)IT業界の営業職 → IT業界のカスタマーサクセス職

- 職種は同じで業界を変える: 例)食品メーカーのマーケティング職 → IT企業のマーケティング職

- 企業の規模を変えてみる: 大手企業だけでなく、独自の技術やサービスを持つ優良な中小企業や、成長著しいベンチャー企業にも目を向けてみましょう。裁量権が大きく、スピーディーな成長が期待できるなど、大手にはない魅力があります。

- 雇用形態を広げてみる: どうしても正社員にこだわってしまうかもしれませんが、まずは契約社員や派遣社員として入社し、実力を認めてもらってから正社員登用を目指すという道もあります。

面接で落ちてしまう場合

書類は通過するのに、面接でいつもお見送りになってしまう。この場合、コミュニケーションの取り方やアピールの仕方に課題があると考えられます。

想定される質問と回答を準備する

面接は準備が9割です。ぶっつけ本番で臨むのは無謀と言えます。よく聞かれる定番の質問に対しては、自分なりの回答を事前に準備し、スラスラと話せるように練習しておきましょう。

【定番質問リストと回答のポイント】

| 質問 | 回答のポイント |

|---|---|

| 自己紹介・自己PR | 1分程度で簡潔に。経歴の要約+強み+入社意欲を伝える。 |

| 転職理由 | ネガティブをポジティブに変換。現職の不満ではなく、将来の目標を語る。 |

| 志望動機 | 「なぜこの業界?」「なぜこの会社?」に具体的に答える。企業研究の深さを見せる。 |

| 強み・弱み | 強みは応募職種で活かせるものを。弱みは、それをどう改善しようとしているかをセットで話す。 |

| 成功体験・失敗体験 | STARメソッドで具体的に。失敗体験からは、何を学び、どう次に活かしたかを語る。 |

| 今後のキャリアプラン | 応募企業でどのように成長・貢献していきたいかを具体的に示す。企業の方向性と合致させる。 |

| 逆質問 | 最低3つは用意。「はい/いいえ」で終わらない、相手の考えを聞き出す質問が良い。入社意欲のアピールになる。 |

これらの回答に一貫性を持たせることが重要です。自己PRで語る強みと、志望動機、キャリアプランがすべて繋がっていると、説得力が増します。

模擬面接で客観的な意見をもらう

自分では完璧に準備したつもりでも、話し方の癖や表情、話の構成など、客観的に見ないと分からない点は多いものです。模擬面接は、本番の緊張感に慣れると同時に、第三者からのフィードバックを得る絶好の機会です。

- 誰に頼むか: 最もおすすめなのは、転職エージェントのキャリアアドバイザーです。彼らは面接のプロであり、企業の採用担当者がどこを見ているかを熟知しています。的確で厳しいフィードバックをもらえるでしょう。友人や家族に頼む場合は、「良い点だけでなく、悪い点も率直に教えてほしい」と事前にお願いしておくことが大切です。

- チェックポイント:

- 声のトーンや大きさは適切か。

- 話すスピードは速すぎないか。

- 目線は合っているか、態度は堂々としているか。

- 話は簡潔で分かりやすいか。結論から話しているか(PREP法)。

- 表情は明るく、印象は良いか。

録画して自分で見返すだけでも、多くの気づきがあります。「自分が面接官だったら、この応募者を採用したいと思うか?」という視点で見直してみましょう。

志望動機や自己PRを企業ごとに最適化する

応募書類と同様に、面接での受け答えも企業ごとに最適化(カスタマイズ)する必要があります。使い回しの志望動機や自己PRは、企業研究が浅いことの証拠であり、すぐに見抜かれてしまいます。

最適化のポイントは、「企業の求めるもの」と「自分の提供できるもの」の接点を見つけ出し、そこを強調することです。

- 企業分析: 応募企業の「事業内容」「企業理念(ミッション・ビジョン・バリュー)」「中期経営計画」「求める人物像」などを徹底的に調べます。

- 自己分析: 自分の「スキル」「経験」「価値観」「強み」を棚卸しします。

- 接点を探す: 例えば、企業が「新規事業への挑戦」を掲げているなら、自分の「チャレンジ精神」や「0→1で何かを立ち上げた経験」をアピールします。企業が「顧客第一主義」を理念としているなら、自分の「顧客満足度を向上させた経験」や「傾聴力」を強調します。

このように、企業の特性に合わせてアピールする側面を変えることで、「この人はうちの会社をよく理解している」「入社後も活躍してくれそうだ」という強い印象を与えることができます。

内定は出るが承諾に踏み切れない場合

複数の企業から内定をもらえたり、内定は出たものの、本当にこの会社で良いのか決めかねてしまったりする「内定ブルー」の状態です。この場合、転職活動のゴールを見失っている可能性があります。

転職で実現したいこと(転職の軸)を再確認する

内定が出ると、給与や知名度といった分かりやすい条件に目が行きがちです。しかし、そこで決断を焦ると、入社後に後悔することになりかねません。今一度、転職活動を始めた原点に立ち返り、「自分は何のために転職するのか」という転職の軸を再確認しましょう。

活動を始める前に設定した「Will-Can-Must」や「譲れない条件」を紙に書き出し、内定企業の条件と一つひとつ照らし合わせてみます。

- やりたかった仕事内容(Will)は実現できそうか?

- 自分の強み(Can)は活かせる環境か?

- 譲れない条件(Must)は満たされているか?

この作業を行うことで、感情に流されず、冷静に内定企業を評価できます。もし内定企業が自分の軸と大きくずれているのであれば、辞退する勇気も必要です。

譲れない条件と妥協できる条件を整理する

100%完璧な企業は存在しない、という事実を受け入れることも大切です。内定企業を比較検討する際には、改めて希望条件に優先順位をつけ、何を重視し、何を妥協するのかを明確にします。

| 比較項目 | A社 | B社 | 自分の優先順位 |

|---|---|---|---|

| 仕事内容 | 希望通り | 少しズレがある | 1位(最重要) |

| 年収 | 650万円 | 700万円 | 2位 |

| 働き方 | フルリモート | 週2出社 | 3位 |

| 企業文化 | チームワーク重視 | 個人主義 | 4位 |

| 将来性 | 安定成長 | 急成長中 | 5位 |

このように表にして可視化すると、比較しやすくなります。この例では、年収はB社が高いですが、最優先事項である仕事内容が希望通りのA社の方が、自分にとっては満足度の高い選択となる可能性が高いと判断できます。

また、オファー面談などを活用し、給与や業務内容に関する疑問点や懸念点をすべてクリアにしておくことも重要です。納得した上で入社承諾をすることが、後悔のない転職に繋がります。

【年代別】転職が決まらない原因と対策

企業が候補者に求めるものは、年代によって大きく異なります。自分の年齢で、市場からどのような期待をされているのかを理解し、それに合わせたアピールをすることが重要です。

20代で転職が決まらない場合

20代、特に第二新卒(社会人経験3年未満)の場合、企業側は即戦力としてのスキルよりも、将来性やポテンシャル、学習意欲を重視する傾向にあります。

【よくある原因】

- 経験不足を気にしすぎる: 「自分にはアピールできる実績がない」と思い込み、自信なさげな態度になってしまう。

- キャリアプランが曖昧: 「なぜ転職したいのか」「今後どうなりたいのか」が明確でなく、単なる「今の会社が嫌だから」という動機に見えてしまう。

- 短期離職への説明不足: 1年未満などでの短期離職の場合、その理由をうまく説明できず、「忍耐力がない」「またすぐ辞めるのでは」と懸念される。

【対策】

スキルや経験の不足を補うだけの、熱意とポテンシャルをアピールすることが鍵となります。

- 素直さと学習意欲を示す: 「未熟な点は多いですが、一日も早く戦力になれるよう、何でも積極的に吸収していきたいです」という前向きな姿勢をアピールします。

- 具体的なキャリアビジョンを語る: 「まずは〇〇のスキルを身につけ、3年後には△△のような業務で貢献したい」など、入社後の成長イメージを具体的に伝えることで、計画性と意欲の高さを示します。

- 短期離職理由はポジティブに: 離職理由を正直に伝えつつも、そこから何を学び、次の職場でどう活かしたいのかという未来志向の視点で語ります。「前職では〇〇という課題を感じ、より△△な環境で自分の力を試したいと考えるようになりました」といった形です。

| 20代の転職 | 強み(アピールポイント) | 弱み(懸念点) | 対策 |

|---|---|---|---|

| 特徴 | ポテンシャル採用 | 経験・スキル不足 | 熱意と将来性で勝負 |

| 具体例 | 柔軟性、吸収力、若さ | 実績が少ない、キャリアプランが曖昧 | 学習意欲を具体的に示す、キャリアビジョンを明確にする |

30代で転職が決まらない場合

30代の転職では、ポテンシャルに加えて即戦力としての専門スキルや実績が強く求められます。また、リーダーシップやマネジメント経験の有無も問われるようになります。

【よくある原因】

- 専門性が不明確: これまで様々な業務を経験してきたものの、「自分の強みはこれだ」と断言できる専門分野が確立されていない。

- 実績のアピールが弱い: 成果を上げてきたはずなのに、それを客観的な事実や数字で具体的に説明できない。

- 年収や待遇への固執: 自分の市場価値を客観視できず、高すぎる年収を希望してしまい、選択肢を狭めている。

- 未経験分野への挑戦の壁: 20代に比べ、未経験分野への転職はハードルが格段に上がる。

【対策】

これまでのキャリアで培った専門性と、それを裏付ける具体的な実績を徹底的にアピールすることが不可欠です。

- 専門性を定義する: 「自分は〇〇のプロフェッショナルである」と定義し、それに関連する経験やスキルを職務経歴書や面接で一貫して伝えます。

- 実績を数値化する: 「〇〇プロジェクトを率いて、売上を〇%向上させた」「コストを〇円削減した」など、誰が聞いても納得できる定量的な実績を複数用意しておきます。

- マネジメント経験を語る: 部下を持った経験がなくても、プロジェクトリーダーや後輩指導の経験があれば、それは立派なリーダーシップ経験です。どのような工夫をしてチームをまとめたかを具体的に語りましょう。

- 市場価値の把握: 転職エージェントのキャリアアドバイザーに相談するなどして、自分のスキルや経験が市場でどのくらいの価値を持つのかを客観的に把握し、現実的な希望条件を設定します。

| 30代の転職 | 強み(アピールポイント) | 弱み(懸念点) | 対策 |

|---|---|---|---|

| 特徴 | 即戦力としての専門性 | 専門性が曖昧、マネジメント経験の有無 | 専門性と実績で勝負 |

| 具体例 | 専門スキル、実績、リーダーシップ | 年収へのこだわり、柔軟性の低下 | 実績を数値化してアピール、市場価値を把握する |

40代以上で転職が決まらない場合

40代以上の転職は、求人数が減少し、求められるレベルも格段に高くなるため、最も難易度が高いと言えます。管理職としてのマネジメント能力や、特定の分野における非常に高度な専門性がなければ、採用は困難です。

【よくある原因】

- 高い年収がネックになる: 経験に見合った高い年収を求めるため、企業側も採用に慎重になる。

- 環境への適応力を懸念される: 新しい組織のやり方や年下の上司に適応できるか、プライドが邪魔をしないかといった点を懸念される。

- 過去の成功体験への固執: 「前の会社ではこうだった」という意識が強く、柔軟な思考ができないと見なされる。

- プレイヤーとしてのスキル不足: マネジメントに専念してきた結果、現場の実務スキルが陳腐化している。

【対策】

「自分はこの会社に何をもたらせるのか」という貢献価値を、経営的な視点から明確に提示する必要があります。

- マネジメント実績の具体化: 「〇人の部下をマネジメントし、チームの離職率を〇%低下させた」「事業部の売上を〇億円から〇億円に成長させた」など、組織全体に与えたインパクトを具体的に語ります。

- 謙虚さと柔軟性をアピール: 年下の上司の元で働くことへの抵抗がないことや、新しいことを学ぶ意欲があることを明確に伝えます。プライドの高さではなく、協調性をアピールすることが重要です。

- 人脈やネットワークを活かす: これまで培ってきた業界内の人脈も、企業にとっては大きな魅力となり得ます。

- 条件面の柔軟性を持つ: 年収に固執せず、企業の成長フェーズや自身の役割によっては、一時的に年収が下がることも受け入れる覚悟が必要な場合があります。ストックオプションなど、金銭以外の報酬にも目を向けましょう。

| 40代以上の転職 | 強み(アピールポイント) | 弱み(懸念点) | 対策 |

|---|---|---|---|

| 特徴 | 高度な専門性・マネジメント能力 | 高年収、プライド、柔軟性への懸念 | 経営視点での貢献価値で勝負 |

| 具体例 | マネジメント実績、人脈、事業推進力 | 新環境への適応力、スキルの陳腐化 | 謙虚な姿勢を示す、貢献できることを明確に提示する |

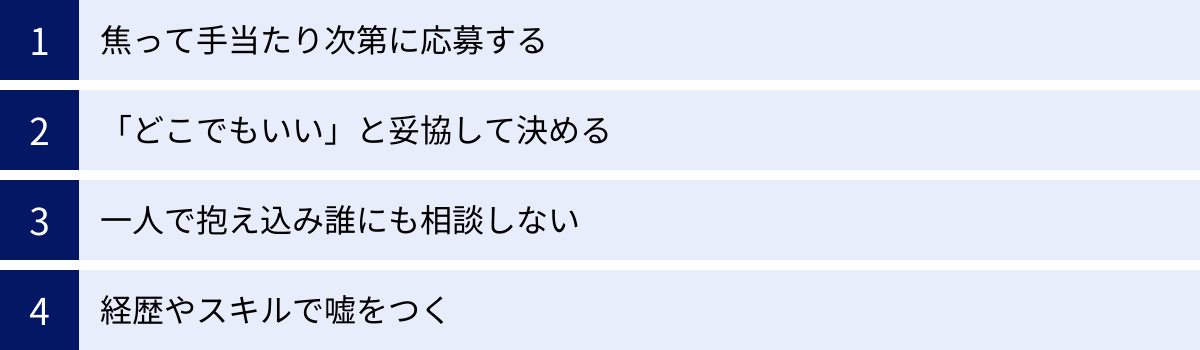

転職が決まらない時にやってはいけないNG行動

転職活動が長引くと、焦りから普段ならしないような行動をとってしまうことがあります。しかし、その行動がさらなる悪循環を招くことも少なくありません。ここでは、絶対に避けるべきNG行動を解説します。

焦って手当たり次第に応募する

「とにかくどこか決めないと」という焦りから、自分の軸とは関係なく、手当たり次第に求人へ応募するのは最もやってはいけない行動の一つです。

なぜNGなのか:

- 志望動機が希薄になる: 応募する企業一社一社に対する研究が疎かになり、「貴社の将来性に惹かれました」といった誰にでも言える薄っぺらい志望動機しか書けなくなります。

- 面接で矛盾が生じる: 応募している業界や職種に一貫性がないと、面接で「あなたのキャリアプランはどうなっているのですか?」と問われた際に、説得力のある回答ができません。

- 精神的に疲弊する: 数多く応募しても、準備不足のため不採用が続きます。その結果、さらに自信を失い、転職活動そのものが嫌になってしまうという悪循環に陥ります。

【対策】

焦る気持ちは分かりますが、一度立ち止まりましょう。応募するのは、1日1〜2社でも構いません。その代わり、その企業のことを徹底的に調べ、なぜ自分がその会社で働きたいのか、どう貢献できるのかを深く考え抜いた上で、魂を込めた応募書類を作成しましょう。 「量より質」への転換が、状況を好転させるきっかけになります。

「どこでもいい」と妥協して決める

不採用が続くと、「もうどこでもいいから内定が欲しい」という気持ちになりがちです。しかし、この妥協が将来の自分を苦しめることになります。

なぜNGなのか:

- 入社後のミスマッチ: 自分の転職の軸を無視して入社すると、「仕事内容が合わない」「社風に馴染めない」といった問題が早期に発生する可能性が非常に高いです。

- 短期離職のリスク: 入社後の不満が募り、結局またすぐに転職活動を始めることになれば、あなたの経歴に短期離職という傷がつき、次の転職がさらに難しくなります。

- モチベーションの低下: やりたくない仕事、合わない環境で働き続けることは、精神的な健康を損ない、仕事へのモチベーションを著しく低下させます。

【対策】】

「絶対に譲れない条件」だけは、最後まで守り抜きましょう。 転職活動を始めたきっかけとなった、根本的な課題を解決できる企業でなければ、転職する意味がありません。内定が出て迷った時は、「もしこの会社に入社したら、1年後、3年後の自分は笑顔で働いているだろうか?」と自問自答してみてください。安易な妥協は、未来の自分への裏切りです。

一人で抱え込み誰にも相談しない

転職活動は孤独な戦いになりがちです。特に不採用が続くと、周りに話すのが恥ずかしい、心配をかけたくないという思いから、一人で悩みを抱え込んでしまう人が少なくありません。

なぜNGなのか:

- 客観的な視点の欠如: 一人で考え続けると、視野が狭くなり、思い込みや固定観念に囚われがちです。自分では気づけない問題点や、新たな可能性を見過ごしてしまいます。

- 精神的な追い込み: 不安や焦りを誰にも打ち明けられない状況は、精神衛生上非常によくありません。ストレスが溜まり、冷静な判断ができなくなったり、最悪の場合、うつ状態に陥ったりする危険性もあります。

【対策】

プライドを捨てて、信頼できる第三者に相談しましょう。

- 家族や親しい友人: あなたのことをよく知る身近な存在は、精神的な支えになります。話を聞いてもらうだけでも、気持ちが楽になるものです。

- 転職経験のある知人: 同じような悩みを乗り越えてきた先輩からのアドバイスは、非常に参考になります。

- 転職エージェントのキャリアアドバイザー: 転職のプロに相談すれば、客観的で専門的な視点から、あなたの課題を分析し、具体的な解決策を提示してくれます。悩みを打ち明けることで、新たな求人を紹介してくれる可能性もあります。

一人で抱え込んでも、良いことは何もありません。他者の視点や力を借りることが、停滞した状況を打破する有効な手段です。

経歴やスキルで嘘をつく

「少しでも良く見せたい」「このスキルがあれば採用されるかも」という気持ちから、職務経歴書や面接で嘘をついてしまうのは、絶対にやってはいけない禁じ手です。

なぜNGなのか:

- 面接の深掘りで必ず露呈する: 採用担当者は、何人もの候補者を見てきたプロです。経験したことのない業務内容や、持っていないスキルについて語っても、具体的なエピソードや専門的な質問に答えることができず、すぐに見抜かれます。

- 信頼の失墜: 嘘が発覚した時点で、あなたの信頼性はゼロになります。たとえ他の部分が魅力的であっても、採用されることはまずありません。

- 内定取り消し・懲戒解雇のリスク: 運良く内定を得て入社できたとしても、入社後に経歴詐称が発覚した場合、内定取り消しや懲戒解雇の対象となる可能性があります。これは非常に重いペナルティです。

【対策】】

等身大の自分で勝負しましょう。 できないこと、持っていないスキルについては、正直に認め、その上で「これから積極的に学んでいきたい」という学習意欲やポテンシャルをアピールする方が、よほど誠実で好印象です。背伸びをするのではなく、今ある自分の強みを最大限に活かすことに集中しましょう。誠実さは、どんなスキルにも勝る武器となります。

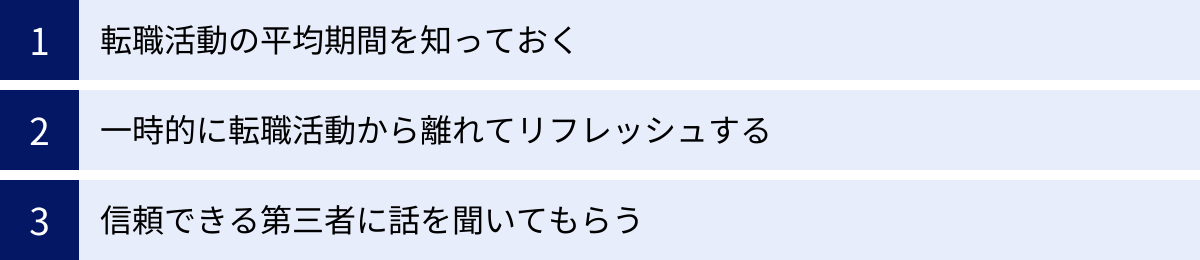

転職が決まらない焦りや不安との向き合い方

転職活動が長引くと、焦りや不安が雪だるま式に大きくなっていきます。こうしたネガティブな感情と上手に付き合い、メンタルを健全に保つことも、転職活動を成功させるための重要な要素です。

転職活動の平均期間を知っておく

「自分だけがいつまでも決まらない」という思い込みは、焦りを増幅させます。まずは、一般的な転職活動の期間を知り、客観的な事実を把握しましょう。

大手転職サービス各社の調査によると、転職活動を開始してから内定を得るまでの期間は、平均して3ヶ月〜6ヶ月程度と言われています。もちろん、これはあくまで平均値であり、個人のスキルや経験、希望条件、経済状況などによって大きく変動します。

この事実を知るだけでも、「活動を始めてまだ2ヶ月だから、焦る必要はないな」「平均的なペースで進んでいるんだな」と、少し気持ちが楽になるのではないでしょうか。自分を責めるのではなく、客観的なデータと照らし合わせて、冷静に自分の立ち位置を確認することが大切です。

参照:リクルートエージェント公式サイト、doda公式サイト

一時的に転職活動から離れてリフレッシュする

毎日求人サイトを眺め、不採用のメールに落ち込む…そんな日々が続くと、心身ともに疲弊してしまいます。思考もネガティブになり、良いアイデアも浮かばなくなります。

そんな時は、思い切って転職活動から完全に離れる時間を作りましょう。 罪悪感を感じる必要はありません。これは、次の一歩を力強く踏み出すための、戦略的な休息です。

- 期間を決める: 「今週末の2日間だけ」「次の3日間は」というように、期間を区切って休みましょう。だらだらと休むのではなく、意図的にリフレッシュ期間を設けることがポイントです。

- 完全に忘れる: その期間中は、求人サイトを見たり、企業のことを考えたりするのは一切やめます。

- 好きなことに没頭する: 趣味、スポーツ、旅行、友人との食事、映画鑑賞など、自分が心から楽しいと思えることに時間を使いましょう。頭を空っぽにすることで、心に余裕が生まれます。

リフレッシュして心に余裕ができると、凝り固まっていた思考がほぐれ、新たな視点で自分のキャリアを見つめ直せたり、面接で自然な笑顔が出せるようになったりするものです。休むことも、転職活動の重要な一部です。

信頼できる第三者に話を聞いてもらう

NG行動のセクションでも触れましたが、一人で抱え込まないことはメンタルケアにおいて非常に重要です。不安や焦りといった感情は、言葉にして誰かに話す(アウトプットする)だけで、大きく軽減されることが科学的にも知られています(カタルシス効果)。

- 共感してくれる相手を選ぶ: あなたの状況を理解し、否定せずに話を聞いてくれる人を選びましょう。家族や親しい友人が最適です。アドバイスを求めるというよりは、「ただ話を聞いてほしい」とお願いするのも良いでしょう。

- 客観的な意見をくれる相手を選ぶ: 転職エージェントのキャリアアドバイザーや、キャリアコンサルタントは、まさにその道のプロです。あなたの悩みに共感しつつも、プロフェッショナルとして客観的な分析と的確なアドバイスを提供してくれます。感情的な部分だけでなく、具体的な次のアクションプランが見えてくることもあります。

話すことで思考が整理され、「自分はこんなことで悩んでいたのか」と客観的に自分を見つめ直すことができます。一人でグルグルと考え続ける袋小路から抜け出すために、ぜひ誰かを頼ってみてください。

転職が決まらない状況を打開する具体的なアクション

ただ悩んでいるだけでは、状況は変わりません。現状を打破するためには、具体的な行動を起こすことが不可欠です。ここでは、停滞した転職活動を前進させるための3つのアクションをご紹介します。

転職のプロに相談する

自分一人の力で活動することに限界を感じたら、迷わずプロの力を借りましょう。転職エージェントは、無料で利用できる非常に強力なパートナーです。

転職エージェントを活用するメリットは多岐にわたります。

- 非公開求人の紹介: 市場には出回っていない、エージェントだけが保有する「非公開求人」を紹介してもらえます。これにより、応募先の選択肢が大きく広がります。

- 客観的なキャリア相談: あなたの経歴やスキルを客観的に評価し、どのようなキャリアパスが考えられるか、市場価値はどのくらいかといった専門的なアドバイスをもらえます。

- 書類添削・面接対策: これまで何人もの転職を成功させてきたプロの視点で、応募書類の改善点や面接での受け答えのコツを具体的に指導してくれます。

- 企業との連携: 面接の日程調整や、言いにくい年収交渉などを代行してくれます。また、エージェント経由でしか得られない企業の内部情報(社風、部署の雰囲気など)を提供してくれることもあります。

「相談したら無理やり応募させられるのでは」と心配する人もいますが、優良なエージェントはあなたの意思を尊重してくれます。まずは情報収集やキャリア相談のつもりで、気軽に面談を申し込んでみることをおすすめします。

応募書類を第三者に添削してもらう

自分では完璧だと思っている応募書類も、他人から見ると分かりにくかったり、アピールが弱かったりするものです。書類選考の通過率が低い場合は、必ず第三者に添削してもらいましょう。

添削を依頼する相手としては、以下のような選択肢があります。

- 転職エージェント: 最もおすすめです。採用担当者の視点を熟知しており、どのような表現が響くかを的確にアドバイスしてくれます。

- ハローワーク: 公的な就職支援機関であるハローワークでも、無料で書類添削やキャリア相談に応じてくれます。

- 友人や知人: 特に、人事や採用担当の経験がある友人がいれば、ぜひお願いしてみましょう。そうでなくても、異業種の友人に見てもらうことで、「専門用語が多すぎて伝わらない」といった客観的な気づきを得られます。

添削してもらう際は、「どこが分かりにくいか」「もっとアピールすべき点はどこか」といった具体的なフィードバックを求めるようにしましょう。複数の人に見てもらうことで、より完成度の高い書類に仕上がります。

現職を続けながら転職活動を行う

もし現在、離職して転職活動をしているのであれば、それが焦りの大きな原因になっている可能性があります。収入がない状態での転職活動は、「早く決めなければ」というプレッシャーが常につきまとい、冷静な判断を難しくします。

可能であれば、現職を続けながら転職活動を行うことを強く推奨します。

【在職中に活動するメリット】

- 経済的な安定: 収入が確保されているため、生活の心配をする必要がありません。

- 精神的な余裕: 「最悪、今の会社にいればいい」というセーフティネットがあるため、焦って妥協した転職をするリスクが減ります。「良いところがあれば転職する」という強気のスタンスで臨めます。

- キャリアのブランクがない: 職務経歴に空白期間ができないため、採用担当者にネガティブな印象を与えません。

もちろん、働きながらの転職活動は時間的な制約があり大変です。しかし、平日の夜や週末など、スキマ時間を有効活用したり、転職エージェントをうまく利用して効率化を図ったりすることで、両立は十分に可能です。精神的な安定は、良い転職を実現するための最も重要な土台となります。

転職が決まらない人におすすめの転職エージェント3選

転職活動を効果的に進める上で、転職エージェントの活用は非常に有効な手段です。ここでは、数あるエージェントの中でも特に実績が豊富で、幅広いニーズに対応できる3社を厳選してご紹介します。

(※各社のサービス内容や求人数は変動する可能性があるため、最新の情報は公式サイトでご確認ください。)

| 転職エージェント | 主な特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| リクルートエージェント | 業界最大級の求人数と転職支援実績。全年代・全職種を網羅。 | ・初めて転職する人 ・多くの求人から比較検討したい人 ・地方での転職を考えている人 |

| doda | 転職サイトとエージェント機能が一体化。求人検索とサポートの両方が利用可能。 | ・自分のペースで活動しつつ、専門家のサポートも受けたい人 ・IT/Web業界やエンジニア職を希望する人 ・キャリアプランが固まっていない人 |

| マイナビAGENT | 20代〜30代の若手・第二新卒の支援に強み。中小・優良企業とのパイプが太い。 | ・20代〜30代で初めての転職に不安がある人 ・手厚く丁寧なサポートを求める人 ・首都圏だけでなく、各地域の求人を探したい人 |

① リクルートエージェント

リクルートエージェントは、業界最大手として圧倒的な求人数と転職支援実績を誇る総合型転職エージェントです。 扱う求人は全年代・全業界・全職種をカバーしており、その中にはここでしか出会えない非公開求人も多数含まれています。

【強み・特徴】

- 圧倒的な求人数: 公開求人、非公開求人を合わせ、膨大な数の選択肢の中から自分に合った企業を探すことができます。地方の求人も充実しているため、Uターン・Iターン転職を考えている人にも最適です。

- 豊富な支援実績: 長年の実績から蓄積されたノウハウは随一です。各業界に精通したキャリアアドバイザーが、的確なアドバイスを提供してくれます。

- 独自の支援ツール: 提出書類を簡単に作成できる「職務経歴書エディター」や、面接力向上に役立つセミナーなど、転職活動をサポートする独自のツールやサービスが充実しています。

どのエージェントに登録するか迷ったら、まずリクルートエージェントに登録しておけば間違いないと言えるでしょう。転職を考え始めたばかりの人から、キャリアアップを目指すハイキャリア層まで、あらゆる人におすすめできるサービスです。

参照:リクルートエージェント公式サイト

② doda

dodaは、自分で求人を探せる「転職サイト」と、プロのサポートが受けられる「エージェントサービス」が一体となっているのが最大の特徴です。 利用者は、自分の状況や希望に合わせて、二つのサービスを自由に使い分けることができます。

【強み・特徴】】

- サイトとエージェントのハイブリッド型: 「まずは自分で色々な求人を見てみたい」という時は転職サイトを、「プロに相談しながら進めたい」という時はエージェントサービスを利用するなど、柔軟な活動が可能です。

- 専門性の高いキャリアカウンセリング: キャリアアドバイザーが親身に相談に乗ってくれると評判で、特にIT・Web業界やエンジニア職、営業職などに強みを持ちます。

- 充実した診断ツール: 自分の市場価値が分かる「年収査定」や、強みや適性を診断する「キャリアタイプ診断」など、自己分析に役立つユニークな無料ツールが豊富に揃っています。

自分のペースを保ちながら、必要な時に専門家のサポートを受けたいという人や、キャリアプランがまだ漠然としていて、まずは自己分析から始めたいという人に特におすすめです。

参照:doda公式サイト

③ マイナビAGENT

マイナビAGENTは、特に20代〜30代の若手層や、社会人経験の浅い第二新卒の転職支援に定評がある転職エージェントです。 「はじめての転職」に寄り添う、手厚く丁寧なサポートが魅力です。

【強み・特徴】】

- 若手層への手厚いサポート: キャリアアドバイザーが応募者一人ひとりとじっくり向き合い、キャリアの浅い応募者でも強みを見つけ出し、魅力的な応募書類の作成をサポートしてくれます。面接対策も非常に丁寧で、自信を持って本番に臨めます。

- 中小・優良企業との強いパイプ: 大手企業だけでなく、知名度は高くなくても将来性のある優良な中小企業や、ベンチャー企業の求人を多数保有しています。

- 各業界の専任制: 各業界の転職市場に精通した「業界専任」のキャリアアドバイザーが担当するため、専門性の高いアドバイスが期待できます。全国に拠点があり、各地域の企業情報にも詳しいのが強みです。

初めての転職で何から手をつけて良いか分からない人や、手厚いサポートを受けながら安心して転職活動を進めたい20代・30代の方に最適なエージェントです。

参照:マイナビAGENT公式サイト

まとめ

転職先がなかなか決まらないと、焦りや不安から自信を失い、視野が狭くなってしまいがちです。しかし、本記事で解説してきたように、転職活動がうまくいかないのには必ず原因があり、その原因に応じた正しい対策を講じれば、必ず道は開けます。

もう一度、重要なポイントを振り返ってみましょう。

- 原因を正しく知る: 自己分析の浅さ、企業研究不足、応募数の少なさ、スキルのミスマッチなど、自分がどこでつまずいているのかを冷静に分析することが第一歩です。

- 基本に立ち返る: 応募書類の完成度を高め、面接対策を徹底する。この基本を疎かにしていては、内定は勝ち取れません。特に、実績の数値化や企業ごとのカスタマイズは不可欠です。

- 一人で抱え込まない: 転職活動は孤独な戦いではありません。家族や友人、そして転職エージェントのようなプロの力を積極的に借りましょう。客観的な視点を取り入れることで、状況は大きく好転します。

- メンタルを健全に保つ: 焦りは禁物です。時には転職活動から離れてリフレッシュしたり、現職を続けながら精神的な余裕を持って活動したりすることも、成功のための重要な戦略です。

転職が決まらないのは、決してあなたに価値がないからではありません。単に、あなたという素晴らしい商品と、それを求める企業とのマッチングがまだうまくいっていないだけです。

焦らず、しかし歩みを止めずに、一つひとつの課題を着実にクリアしていきましょう。 この記事が、あなたの転職活動を成功に導く一助となれば幸いです。あなたの未来が、より輝かしいものになることを心から願っています。