近年、働き方の多様化が急速に進む中で、「リモートワーク」は多くのビジネスパーソンにとって魅力的な選択肢となっています。時間や場所にとらわれない柔軟な働き方は、ワークライフバランスの向上や生産性の向上に繋がる可能性がある一方で、自己管理能力やコミュニケーションの工夫が求められるなど、特有の課題も存在します。

リモートワークでのキャリアを成功させるためには、そのメリット・デメリットを深く理解し、自分自身の適性を見極めた上で、適切な求人の探し方や選考対策を行うことが不可欠です。しかし、「リモートワークの求人はどう探せばいいのか」「自分はリモートワークに向いているのか」「転職を成功させるにはどんな準備が必要か」といった疑問や不安を抱えている方も少なくないでしょう。

この記事では、リモートワークの基本的な定義から、その現状と今後の動向、メリット・デメリット、そしてリモートワークに向いている人の特徴までを徹底的に解説します。さらに、具体的な求人の探し方、転職を成功させるための具体的なポイント、リモートワークが可能な職種の例、そして厳選したおすすめの転職サイト・エージェント20選まで、リモートワーク転職に関するあらゆる情報を網羅的にお届けします。

この記事を最後まで読めば、リモートワーク転職に関する全体像を掴み、自信を持って新たな一歩を踏み出すための具体的なアクションプランを描けるようになるでしょう。

目次

リモートワークとは

リモートワークという言葉は広く浸透しましたが、その定義や具体的な働き方の種類は多岐にわたります。ここでは、リモートワークの基本的な概念と、その多様な形態、そして現在の求人市場における動向について詳しく解説します。

リモートワークの定義と働き方の種類

リモートワークとは、従業員が会社のオフィスに出社せず、自宅やコワーキングスペース、カフェなど、本来の職場から離れた場所で業務を行う働き方を指します。情報通信技術(ICT)を活用することで、場所に縛られずに仕事を進めることが可能になります。

しばしば「テレワーク」という言葉と同じ意味で使われますが、厳密には少しニュアンスが異なります。テレワークは「tele(離れた)」と「work(働く)」を組み合わせた造語で、ICTを活用した場所や時間にとらわれずに柔軟に働く形態全般を指し、リモートワークはその中に含まれる概念の一つと捉えることができます。総務省など公的機関では「テレワーク」という呼称が主に使われています。(参照:総務省 テレワークの意義・効果)

リモートワークは、その実施形態によって大きくいくつかの種類に分類されます。代表的なものを以下で詳しく見ていきましょう。

フルリモート

フルリモートとは、業務の全てをオフィス以外の場所で行う働き方です。原則として出社の義務がなく、入社から退職まで一度もオフィスに行かないケースも珍しくありません。従業員は日本全国、あるいは世界中のどこに住んでいても働くことが可能です。

この働き方の最大の魅力は、居住地の完全な自由です。地方や郊外に住みながら都市部の企業の高い給与水準で働いたり、パートナーの転勤や家族の介護といったライフイベントに合わせて柔軟に居住地を変えたりすることができます。通勤が全く発生しないため、その分の時間を自己投資や家族との時間に充てることができ、ワークライフバランスを大幅に向上させられる可能性があります。

一方で、フルリモートは従業員と企業の双方に高いレベルの自律性と信頼関係を求めます。従業員は、誰にも見られていない環境で高い生産性を維持するための自己管理能力が必須です。企業側は、成果を正しく評価する仕組みや、オンラインでも円滑なコミュニケーションと情報共有ができる文化、そして強固なセキュリティ体制を構築する必要があります。孤独感を感じやすい、偶発的なコミュニケーションから生まれるアイデアが減るといった課題も指摘されており、意識的なコミュニケーション設計が成功の鍵を握ります。

ハイブリッドワーク(一部リモート)

ハイブリッドワークは、オフィスでの勤務(出社)とリモートワークを組み合わせた働き方です。現在、多くの企業で採用されている最も一般的なリモートワークの形態と言えるでしょう。

出社の頻度は企業や部署の方針によって様々で、以下のようなパターンがあります。

- 週に数日出社型: 週に1〜3日程度オフィスに出社し、残りの日はリモートワークを行う。チームでの対面ミーティングや共同作業の日を設けることで、コミュニケーションの活性化と柔軟な働き方の両立を図ります。

- 月に数日出社型: 基本的にはリモートワークで、月に1〜2回程度、全社会議や部署の定例会などのために出社する。

- チームや個人の裁量型: 出社するかどうかをチームや個人の判断に委ねる。プロジェクトの状況や業務内容に応じて最適な働き方を選択できる柔軟性があります。

ハイブリッドワークのメリットは、リモートワークの柔軟性とオフィスワークの利点を両立できる点にあります。リモートワークで集中して個人の作業を進めつつ、出社日には同僚と直接顔を合わせて議論を深めたり、雑談から関係性を構築したりできます。これにより、フルリモートで課題となりがちなコミュニケーション不足や孤独感を緩和することが可能です。

ただし、従業員間で働き方の条件が不公平にならないような配慮が必要です。例えば、出社している従業員とリモートの従業員との間に情報格差が生まれたり、評価に差が出たりしないような仕組み作りが重要になります。また、誰がいつ出社するのかを管理する手間や、全員がリモートの日と出社の日でオフィスの利用率が大きく変動するといった課題も存在します。

ワーケーション

ワーケーションは、「ワーク(Work)」と「バケーション(Vacation)」を組み合わせた造語で、リゾート地や観光地など、普段の職場とは異なる場所で休暇を楽しみながら仕事をする働き方を指します。

例えば、平日の午前中は旅先のホテルで集中して仕事をし、午後は観光やアクティビティを楽しむ、といった過ご方が可能です。これにより、心身ともにリフレッシュしながら業務に取り組むことができ、新たなアイデアや創造性の向上に繋がると期待されています。

企業がワーケーション制度を導入する目的は、従業員の満足度向上や生産性向上だけでなく、関係人口の創出による地方創生への貢献といった側面もあります。

ただし、ワーケーションを実践するには、セキュリティが確保された通信環境の準備や、オンオフの切り替えを明確にする自己管理能力が不可欠です。また、企業側も勤怠管理や業務報告のルール、万が一の際の労災認定の基準などを明確に定めておく必要があります。休暇としての側面もあるため、同僚の理解を得るための事前の情報共有も大切になるでしょう。まだ新しい働き方であるため、制度として導入している企業は限られていますが、働き方の選択肢の一つとして注目されています。

リモートワーク求人の現状と今後の動向

新型コロナウイルス感染症の拡大を機に、リモートワークは急速に普及しました。緊急事態宣言下では多くの企業が強制的にリモートワークへ移行しましたが、その後の状況はどうなっているのでしょうか。

総務省が公表した「令和5年通信利用動向調査」によると、企業のテレワーク導入率は51.9%となっています。パンデミックのピーク時よりは若干落ち着きを見せているものの、依然として半数以上の企業が何らかの形でテレワークを導入しており、働き方の一つとして定着しつつあることがわかります。(参照:総務省 令和5年通信利用動向調査の結果)

特に、情報通信業では95.9%、金融・保険業では81.6%と、IT親和性の高い業種や、ペーパーレス化が進んでいる業種で高い導入率を維持しています。一方で、運輸業・郵便業(25.8%)や医療・福祉(21.2%)、宿泊業・飲食サービス業(18.8%)など、現場での対面サービスが必須となる業種では導入率が低い傾向にあります。

今後の動向としては、リモートワークの二極化が進むと予測されます。

一つは、ITエンジニアやWebデザイナー、マーケターといった専門職を中心に、フルリモートや柔軟なハイブリッドワークを前提とした働き方がさらに定着・拡大していく流れです。優秀な人材を確保するため、企業は場所に縛られない魅力的な労働環境を提供する必要があり、こうした職種の求人ではリモートワークが「当たり前」の選択肢となるでしょう。

もう一つは、オフィス回帰の流れです。一部の企業では、偶発的なコミュニケーションの創出や企業文化の醸成、新人教育の観点から、出社を重視する方針に転換する動きも見られます。ただし、完全にコロナ禍以前の状態に戻るというよりは、週2〜3日の出社を基本とするハイブリッドワークに落ち着くケースが多いと考えられます。

求職者側のニーズも非常に高く、多くの転職者が「リモートワーク可能」を企業選びの重要な軸の一つとしています。そのため、企業側も採用競争力を維持するために、安易に出社を強制することは難しくなっています。

結論として、リモートワークは一過性のブームではなく、現代の働き方の重要な選択肢として社会に根付きました。特に専門性の高いスキルを持つ人材にとっては、リモートワークを前提としたキャリア設計がより一層現実的なものになっていくでしょう。

リモートワークで働くメリット

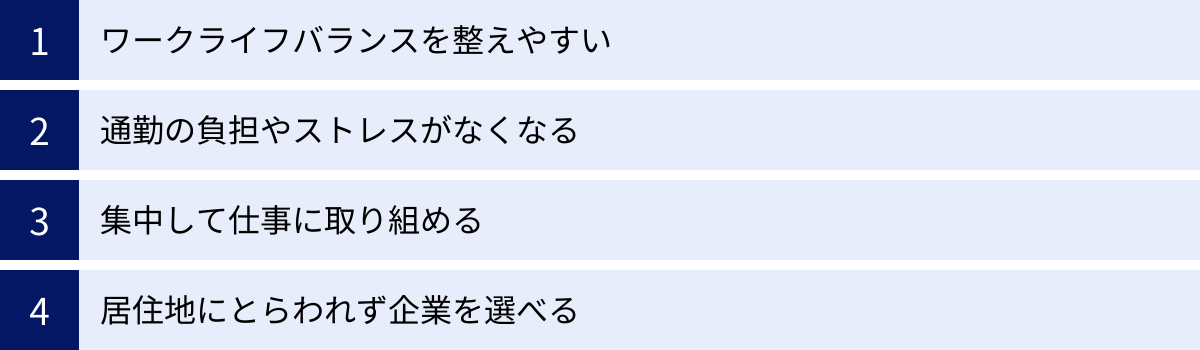

リモートワークには、多くのビジネスパーソンを惹きつける数々のメリットがあります。ここでは、代表的な4つのメリットを深掘りし、それぞれが仕事や生活にどのような好影響をもたらすのかを具体的に解説します。

ワークライフバランスを整えやすい

リモートワークがもたらす最大のメリットの一つは、ワークライフバランスの劇的な改善可能性です。その最も大きな要因は、通勤時間の削減にあります。

総務省統計局の調査によると、日本全国の通勤・通学時間の平均は往復で1時間19分です。(参照:総務省統計局 令和3年社会生活基本調査)首都圏ではさらに長くなる傾向があり、毎日往復で2時間以上を通勤に費やしている人も少なくありません。リモートワークでは、この時間が丸ごと可処分時間となります。

1日2時間の自由時間が生まれれば、1週間で10時間、1ヶ月で約40時間もの時間を新たに確保できる計算になります。この時間をどのように活用するかは人それぞれですが、以下のような選択肢が考えられます。

- 自己投資: 資格取得の勉強や語学学習、プログラミングスキルの習得など、キャリアアップのための時間に充てることができます。

- 家族との時間: 朝、子どもと一緒に朝食をとり、学校へ送り出す。仕事が終わればすぐに夕食の準備に取り掛かり、家族団らんの時間を増やすことができます。子どもの急な発熱や学校行事にも対応しやすくなります。

- 趣味や健康増進: 平日の夜にジムに通ったり、ヨガやランニングをしたりする時間を確保しやすくなります。趣味に没頭することで、心身ともにリフレッシュでき、仕事へのモチベーションも高まります。

- 育児や介護との両立: 中抜け制度などを活用して、日中に子どもの世話や親の介護を行うなど、家庭の事情に合わせた柔軟な働き方が可能になります。これにより、育児や介護を理由にキャリアを諦める必要がなくなります。

このように、通勤時間を自己実現や大切な人のための時間へと転換できることは、人生の豊かさを大きく向上させる要因となります。仕事(ワーク)と私生活(ライフ)が時間的・物理的に近接することで、両者をより柔軟に、そして主体的にコントロールできるようになるのです。

通勤の負担やストレスがなくなる

毎日の通勤は、時間だけでなく、心身にも大きな負担をかけます。リモートワークは、この通勤に伴うあらゆるストレスから解放してくれるという大きなメリットがあります。

具体的には、以下のような負担がなくなります。

- 満員電車のストレス: 都会のラッシュアワーにおける満員電車は、肉体的な圧迫感だけでなく、精神的にも大きなストレス源です。遅延や運休への不安、他人との接触による不快感などから解放される効果は計り知れません。

- 天候に左右されない: 台風や大雪、猛暑といった悪天候の中でも、無理に出勤する必要がなくなります。交通機関の乱れを心配したり、ずぶ濡れになったり汗だくになったりしながら出勤する苦痛から解放されます。

- 移動に伴う身体的疲労: 長時間の立ちっぱなしや歩行による足腰への負担がなくなります。これにより、1日のエネルギーを仕事そのものに集中させることができます。

- 経済的負担の軽減: 通勤がなくなれば、定期代やガソリン代といった交通費がかからなくなります。企業によっては交通費が支給されますが、その場合でも企業側のコスト削減に繋がります。個人にとっても、ランチの外食費やカフェ代、通勤用の衣類や靴、カバンなどを購入する費用を節約できます。これらの節約効果は、年間で見ると数十万円単位になることもあります。

これらのストレスや負担がなくなることで、日々の心の余裕が生まれ、精神的な安定に繋がります。朝、慌ただしく身支度をして駅まで走り、満員電車に揺られて疲弊した状態で始業するのと、自宅で落ち着いてコーヒーを飲み、リラックスした状態で始業するのとでは、その日のパフォーマンスに大きな差が生まれることは想像に難くありません。心身ともにベストなコンディションで仕事を開始できる環境は、生産性の向上に直結する重要な要素と言えるでしょう。

集中して仕事に取り組める

オフィスの環境は、同僚とのコミュニケーションが活発であるという利点がある一方で、集中を妨げる要因も少なくありません。リモートワークは、自分の裁量で集中しやすい環境を構築できるというメリットがあります。

オフィスでは、以下のような「割り込み」が頻繁に発生します。

- 同僚からの声かけや雑談: 「ちょっといいですか?」という不意の声かけや、周囲の雑談が気になってしまい、思考が中断されることがあります。

- 電話対応: 自分の担当業務と関係のない電話の対応に追われることもあります。

- 周囲の物音: 他の人のキーボードを叩く音、会議室から漏れ聞こえる声、コピー機の音など、様々なノイズが存在します。

一度中断された集中力を取り戻すには、多くの時間とエネルギーが必要になると言われています。リモートワークでは、こうした外部からの割り込みを物理的にシャットアウトできます。チャットツールなどの通知を一時的にオフにすれば、誰にも邪魔されずにプログラミングや資料作成、分析といった深い集中を要するタスク(ディープワーク)に没頭できます。

また、自分にとって最適な環境を自由に作れる点も大きなメリットです。

- 好きな音楽を聴きながら作業する

- スタンディングデスクを導入して姿勢を変えながら作業する

- 疲れたら仮眠をとったり、散歩に出かけたりしてリフレッシュする

- 家族がいない時間帯に集中して作業し、いる時間帯は比較的単純な作業に切り替える

このように、自分の性格やその日の体調、タスクの内容に合わせて、最も生産性が高まる環境を柔軟に構築できます。自分のペースで仕事を進め、オンとオフのメリハリを自分でコントロールできることは、質の高いアウトプットを生み出す上で非常に有効です。

居住地にとらわれず企業を選べる

従来、転職活動は「自宅から通勤可能な範囲」という地理的な制約が大きな足かせとなっていました。しかし、リモートワーク、特にフルリモートの普及は、このキャリアにおける地理的制約を根本から覆しました。

このメリットは、特に以下のような状況にある人々にとって大きな価値を持ちます。

- 地方在住者: 地方に住んでいると、希望する職種や業界の求人が少なく、キャリアアップの機会が限られるという課題がありました。リモートワークであれば、地方の豊かな自然環境や低い生活コストといったメリットを享受しながら、東京や大阪といった都市部の先進的な企業で働くことができます。これにより、キャリアの選択肢が爆発的に増加します。

- Uターン・Iターン希望者: 地元の家族の近くで暮らしたい、あるいは都会の喧騒から離れて地方で暮らしたいという希望を持つ人にとって、リモートワークは「仕事」と「理想の暮らし」を両立させる強力な手段となります。これまでは、地方に戻ることはキャリアダウンに繋がるという懸念がありましたが、リモートワークなら現在のキャリアを維持、あるいはさらに向上させながら移住を実現できます。

- パートナーの転勤がある人: パートナーの転勤に合わせて自分も退職・転職を余儀なくされる「キャリアの分断」は、多くの人が抱える悩みでした。フルリモートの仕事であれば、パートナーがどこに転勤になっても自分の仕事を継続できるため、キャリアを中断させる必要がありません。

このように、住む場所と働く場所を切り離せることは、個人のライフプランの自由度を飛躍的に高めます。もはや、仕事のために住む場所を選ぶのではなく、自分が本当に住みたい場所を選び、そこでキャリアを築いていくという新しい生き方が可能になったのです。これは、単なる働き方の変化に留まらず、個人の生き方そのものを変革するほどのインパクトを持つメリットと言えるでしょう。

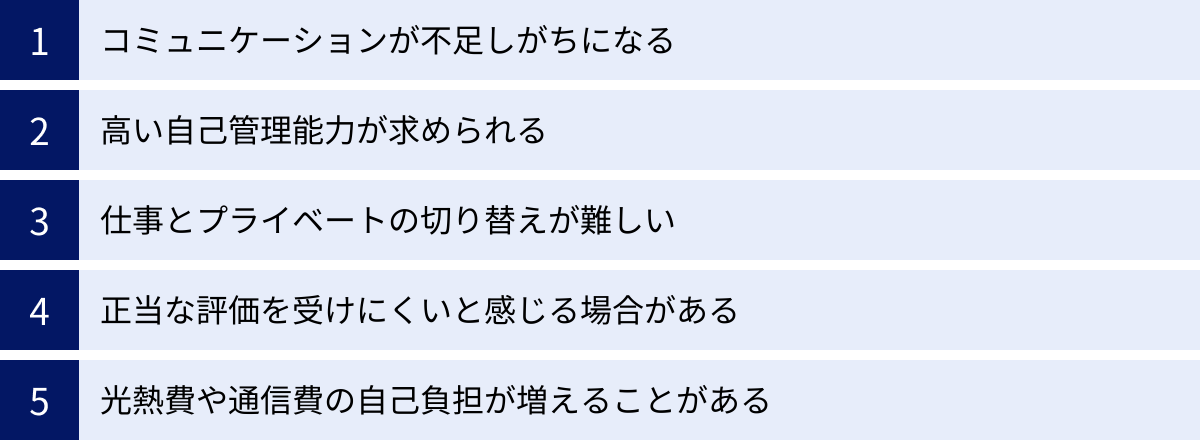

リモートワークで働くデメリット

リモートワークは多くのメリットをもたらす一方で、オフィスワークにはなかった新たな課題や困難も生み出します。これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じておくことが、リモートワーク転職を成功させ、長期的に高いパフォーマンスを維持するために不可欠です。

コミュニケーションが不足しがちになる

リモートワークにおける最大の課題の一つが、コミュニケーションの質の変化と量の減少です。オフィスにいれば自然に発生していた多くのコミュニケーション機会が失われるため、意識的な工夫がなければ様々な問題が生じます。

- 非言語情報の欠落: 対面での会話では、相手の表情や声のトーン、身振り手振りといった非言語情報から、多くのニュアンスを読み取っています。「大丈夫です」という一言でも、笑顔で言っているのか、困った顔で言っているのかで意味は全く異なります。テキストベースのコミュニケーションが中心となるリモートワークでは、こうした情報が欠落し、意図が正確に伝わらなかったり、些細なことで誤解が生じたりするリスクが高まります。

- 偶発的な会話(雑談)の消滅: オフィスでの「廊下での立ち話」や「コーヒーブレイク中の雑談」といった偶発的なコミュニケーションは、単なる息抜きだけでなく、業務上のヒントを得たり、チームの一体感を醸成したりする上で重要な役割を担っていました。リモートワークではこうした機会が失われ、業務に必要な連絡のみのドライな関係になりがちです。これにより、チーム内の心理的安全性が低下し、「ちょっとした相談」がしにくくなることがあります。

- 孤独感と孤立: 常に一人で仕事をしていると、社会や組織から切り離されたような孤独感に陥ることがあります。特に、新しく入社した社員は、オンライン上での関係構築に苦労し、チームに馴染めないまま孤立してしまうケースも少なくありません。この孤独感は、モチベーションの低下やメンタルヘルスの不調に繋がる深刻な問題です。

これらの課題に対処するためには、個人と組織の両方で「意識的なコミュニケーション」を徹底する必要があります。具体的には、チャットで用件だけでなく背景や感情を丁寧に伝えたり、絵文字やリアクションを積極的に活用したり、定期的にカメラオンでの雑談ミーティングを設けたりといった工夫が求められます。

高い自己管理能力が求められる

オフィスでは、上司や同僚の目がある種の「監視機能」として働き、始業時間から終業時間まで一定の緊張感を保つことができます。しかし、リモートワークではこの外部からの強制力がなくなり、すべてを自分自身で律する必要があります。

求められる自己管理能力は多岐にわたります。

- 時間管理(タイムマネジメント): 始業時間になってもベッドから出られない、ついSNSや動画サイトを見てしまう、作業の合間に家事をしてしまい集中が途切れるなど、自宅には多くの誘惑があります。1日のスケジュールを立て、タスクの優先順位をつけ、時間を区切って集中するといった主体的な時間管理ができなければ、生産性は著しく低下します。

- タスク管理: 誰からも進捗を直接確認されない環境では、タスクの抜け漏れや納期の遅延が発生しやすくなります。自分でToDoリストを作成し、進捗状況を可視化し、計画的に業務を進める能力が不可欠です。

- モチベーション管理: 周囲に仲間がいない環境では、仕事への意欲を維持するのが難しい場合があります。思うように成果が出ない時や、困難な課題に直面した時に、自分自身を鼓舞し、モチベーションを保ち続ける精神的な強さが求められます。

- 健康管理: 通勤がなくなることで運動不足に陥りやすくなります。また、仕事とプライベートの境界が曖昧になることで、長時間労働に繋がり、心身の健康を損なうリスクもあります。意識的に運動の習慣を取り入れたり、休憩時間を確保したりするなど、主体的な健康管理が重要です。

リモートワークは自由な働き方であると同時に、その自由を使いこなすための厳しい自己規律が求められる働き方でもあるのです。

仕事とプライベートの切り替えが難しい

「働く場所」と「生活する場所」が同じになることで、仕事とプライベートの境界線が曖昧になりやすいという問題も、多くのリモートワーカーが直面するデメリットです。

- オンオフの切り替えが困難: オフィスへの出勤・退勤という物理的な移動は、意識せずとも仕事モードとプライベートモードを切り替えるスイッチの役割を果たしていました。このスイッチがなくなることで、終業時間後も仕事のことが頭から離れなかったり、逆に仕事中に家事が気になって集中できなかったりします。

- 長時間労働の常態化: いつでも仕事ができる環境は、裏を返せば「いつまでも仕事をしてしまう」危険性をはらんでいます。特に夜間にクライアントや上司から連絡が来ると、つい対応してしまい、結果的に労働時間が長くなる傾向があります。これが常態化すると、心身の疲労が蓄積し、バーンアウト(燃え尽き症候群)に繋がるリスクがあります。

- 生活空間の侵害: リビングや寝室で仕事をすることで、本来リラックスすべき空間にまで仕事が侵食してきます。これにより、家で十分に休息がとれず、常に緊張状態が続いてしまう可能性があります。

この問題への対策としては、物理的・心理的な「境界」を意図的に作ることが有効です。例えば、「仕事専用のスペースやデスクを設ける」「始業前に仕事着に着替え、終業後は部屋着に着替える」「始業・終業のタイミングで近所を散歩する」といった自分なりのルール(儀式)を決めることで、オンオフの切り替えをスムーズに行うことができます。

正当な評価を受けにくいと感じる場合がある

リモートワークでは、仕事のプロセスが見えにくくなります。オフィスにいれば、熱心に資料を作成している姿や、遅くまで残業して頑張っている様子が上司や同僚の目に留まりますが、リモートではそうした「努力の過程」が伝わりにくくなります。

その結果、評価が「成果物(アウトプット)」に偏りがちになります。これは公平な評価方法であるとも言えますが、以下のような不安や不満を抱く原因にもなります。

- プロセスが評価されない不安: 成果を出すために行った試行錯誤や、他のメンバーをサポートした動きなど、目に見える成果物には直接現れない貢献が評価されにくいのではないか、という不安を感じることがあります。

- アピールがうまい人が有利に?: 定期的な報告やチャットでの発言などを通じて、自分の成果をうまくアピールできる人が評価され、黙々と質の高い仕事をする人が見過ごされてしまうのではないか、という不公平感に繋がる可能性があります。

- 評価基準の不透明性: 企業側にリモートワーカーを評価するための明確な基準や制度が整っていない場合、「何をどう頑張れば評価されるのか」が分からず、従業員は不安になります。

このデメリットを乗り越えるためには、企業側がリモートワークに適した評価制度(目標管理制度の導入、1on1ミーティングの定例化など)を構築することが不可欠です。同時に、従業員側も自分の業務内容や進捗、成果を積極的に可視化し、報告・連絡・相談をこれまで以上に密に行うという姿勢が求められます。「自分の仕事は見られていないかもしれない」という前提に立ち、自ら発信していくことが重要になるのです。

光熱費や通信費の自己負担が増えることがある

オフィスに出勤していれば会社が負担してくれていた様々な経費が、リモートワークでは自己負担になる場合があります。

- 光熱費: 日中、自宅で過ごす時間が長くなるため、照明やPCの電気代、夏場の冷房代、冬場の暖房代などがかさみます。特に、季節によっては電気代が月数千円〜1万円以上増加するケースもあります。

- 通信費: 安定した業務遂行のためには、高速で安定したインターネット回線が必須です。自宅の回線が不十分な場合、新たに光回線を契約したり、より高速なプランに変更したりする必要があり、その費用は自己負担となることが多いです。

- 備品・環境整備費: 企業からPCが貸与される場合でも、作業効率を上げるためのモニターやキーボード、マウス、体に合ったオフィスチェア、Web会議用のヘッドセットなどは、自分で購入しなければならないことがあります。快適な仕事環境を整えるためには、数万円単位の初期投資が必要になることもあります。

企業によっては、これらの負担を軽減するために「在宅勤務手当」や「リモートワーク手当」といった名目で毎月一定額を支給したり、必要な備品を会社経費で購入できる制度を設けたりしています。しかし、その有無や金額は企業によって大きく異なるため、転職活動の際には、こうした費用負担に関する規定を必ず確認することが重要です。手当がない場合は、これらのコスト増を考慮して給与交渉に臨む必要も出てくるでしょう。

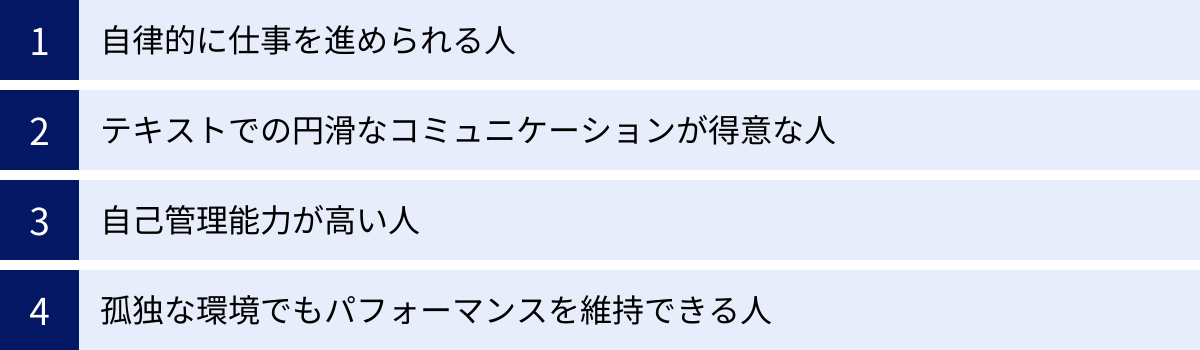

リモートワークに向いている人の特徴

リモートワークは誰にとっても最適な働き方というわけではありません。その特性上、特定のスキルや資質を持つ人が高いパフォーマンスを発揮しやすい傾向があります。ここでは、リモートワークで活躍するために重要となる4つの特徴について詳しく解説します。

自律的に仕事を進められる人

リモートワーク環境で最も重要視されるのが「自律性」です。オフィスのように、上司が隣の席にいて常に進捗を確認してくれたり、困った時にすぐに声をかけて指示を仰いだりできる環境ではありません。そのため、指示を待つのではなく、自ら考えて行動できる能力が不可欠となります。

自律的に仕事を進められる人には、以下のような特徴があります。

- 目標設定能力: 与えられた業務のゴールを正しく理解し、そこから逆算して「いつまでに」「何を」「どのレベルまで」行うべきか、自分で具体的な計画を立てることができます。

- 課題発見・解決能力: 業務を進める中で問題や不明点が発生した際に、まずは自分で解決策を調べようと試みます。それでも解決しない場合は、問題を具体的に整理した上で、適切なタイミングで適切な相手に相談・質問することができます。「何が分からないのかが分からない」という状態に陥らず、主体的に情報を収集し、行動できる力が求められます。

- 能動的な姿勢: 自分のタスクが終わったら「何か手伝えることはありますか?」とチームに働きかけたり、業務プロセスの中で改善できる点を見つけて積極的に提案したりするなど、常に当事者意識を持って仕事に取り組むことができます。

リモートワークでは、マイクロマネジメントをされることはほとんどありません。自分の仕事に責任を持ち、ゴールに向かって自走できる人材でなければ、成果を出すことは難しいでしょう。逆に言えば、自分の裁量で仕事を進めることにやりがいを感じる人にとっては、非常に働きやすい環境と言えます。

テキストでの円滑なコミュニケーションが得意な人

リモートワークでは、チャット(Slack, Microsoft Teamsなど)やメールが主要なコミュニケーションツールとなります。対面での会話とは異なり、表情や声のトーンといった非言語的な情報が伝わらないため、テキストだけで意図を正確かつ円滑に伝える能力が極めて重要になります。

テキストコミュニケーションが得意な人には、以下のようなスキルが備わっています。

- 論理的で分かりやすい文章構成力: 伝えたいことを「結論ファースト」で書き出し、その後に理由や背景を補足するなど、相手が短時間で内容を理解できるような文章を構成できます。PREP法(Point, Reason, Example, Point)などを自然に実践できる人は、高く評価されます。

- 情報の過不足ない伝達: 必要な情報が欠けていると、相手は追加で質問する必要があり、余計なやり取りが発生します。逆に、情報が多すぎても要点がぼやけてしまいます。相手が求める情報を予測し、過不足なく盛り込む能力が求められます。

- 行間を読む力と配慮: テキストだけのやり取りでは、相手の感情や状況が見えにくいものです。「この表現はきつく聞こえないか」「相手は今忙しいかもしれないから、少し時間を置いて返信しよう」など、文面の裏にある相手の状況を想像し、配慮のあるコミュニケーションが取れることが、良好な人間関係を築く上で不可欠です。冷たい印象を与えないよう、絵文字や感嘆符を適切に使い分けるといった細やかな工夫も有効です。

「報・連・相」をテキストで、しかも対面以上に丁寧に行う意識が、リモートワークでの信頼獲得に繋がります。文章を書くことや、チャットでのやり取りに苦手意識がないことは、大きなアドバンテージとなるでしょう。

自己管理能力が高い人

デメリットの項でも触れましたが、リモートワークは自由と引き換えに徹底した自己管理が求められます。監視の目がない環境で、自分自身を律し、常に安定したパフォーマンスを発揮できる能力は、リモートワーカーの必須スキルです。

高い自己管理能力を持つ人は、以下のような習慣を身につけています。

- タスクとスケジュールの管理: ポモドーロ・テクニック(25分集中して5分休憩を繰り返す)のような時間管理術を実践したり、TrelloやAsanaといったタスク管理ツールを活用したりして、自分の仕事量と進捗を客観的に把握・管理しています。

- 環境構築: 自宅の中に、仕事に集中できる「ワークスペース」を確保し、仕事の妨げになるものを物理的に遠ざける工夫をしています。また、オンオフを切り替えるための自分なりのルーティン(始業前の散歩や着替えなど)を持っています。

- 健康とメンタルの管理: 運動不足にならないよう意識的に体を動かしたり、長時間労働を避けるために終業時間を厳守したりするなど、心身の健康を維持するための努力を怠りません。また、ストレスを感じた際には、趣味や人との交流などを通じてセルフケアを行うことができます。

リモートワークの「自由」を享受できるのは、この「自己管理」という土台があってこそです。自分を甘やかさず、計画的に物事を進めるのが得意な人は、リモートワークという働き方でその能力を最大限に活かすことができるでしょう。

孤独な環境でもパフォーマンスを維持できる人

オフィスでの同僚との雑談やランチタイムは、仕事の合間の良い息抜きであり、モチベーションの源泉にもなります。リモートワークでは、こうした他者との交流が激減し、基本的には一日中一人で黙々と作業に取り組むことになります。

この環境に適応できるかどうかは、個人の性格に大きく依存します。

- 孤独への耐性: 他人と常に一緒にいなくても平気で、むしろ一人の環境の方が集中できる、というタイプの人はリモートワークに向いています。内向的な性格の人が、自分のペースで仕事に没頭できる環境としてリモートワークを選ぶケースも多くあります。

- 孤独を能動的に解消できる: 孤独を感じやすい人であっても、その状態を放置せず、自らオンラインの雑談に参加したり、同僚にチャットで話しかけたり、意識的にコミュニケーションの機会を作ることで、孤独感をコントロールできるのであれば問題ありません。

- 内発的動機付け: 「誰かに褒められたい」「仲間と一緒に頑張りたい」といった外発的な動機よりも、「この仕事が好きだから」「スキルアップしたいから」といった内発的な動機で仕事に取り組める人の方が、孤独な環境でもモチベーションを維持しやすい傾向があります。

もちろん、チームとの一体感を感じることは重要ですが、物理的に一人である状況にストレスを感じすぎず、それを集中できる機会としてポジティブに捉えられるかどうかが、リモ-トワークを快適に続けるための重要な鍵となります。

リモートワーク求人の探し方

理想のリモートワーク転職を実現するためには、自分に合った求人を効率的に見つけ出すことが第一歩です。ここでは、代表的な4つの求人探しのアプローチについて、それぞれのメリット・デメリットを比較しながら解説します。

| 探し方 | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 転職エージェント | 非公開求人の紹介、手厚いサポート(書類添削、面接対策)、企業との条件交渉代行 | 自分のペースで進めにくい場合がある、担当者との相性に左右される | 初めての転職で不安な人、キャリア相談をしたい人、効率的に転職活動を進めたい人 |

| 転職サイト | 圧倒的な求人情報量、自分のペースで探せる、スカウト機能で企業から声がかかる | 全て自己完結(応募、日程調整など)、求人の質が玉石混交、情報収集に手間がかかる | 多くの求人を比較検討したい人、自分のペースで活動したい人、特定の職種や業界に絞って探したい人 |

| 企業の採用ページ | 企業への熱意が伝わりやすい、転職サイトに出ていない独自求人が見つかることがある | 自分で企業を探す手間がかかる、客観的な情報(評判など)が得にくい | 働きたい企業が明確に決まっている人、企業の理念や文化に強く共感している人 |

| リファラル採用 | 内部情報を詳しく聞けるためミスマッチが少ない、選考が有利に進む可能性がある | 機会が限定的、不採用の場合に紹介者との関係が気まずくなるリスクがある | 広い人脈がある人、信頼できる知人が働いている企業に興味がある人 |

転職エージェントに相談する

転職エージェントは、キャリアアドバイザーと呼ばれる担当者が、求職者のスキルや経験、希望に合った求人を紹介し、転職活動全体をサポートしてくれるサービスです。

最大のメリットは、その手厚いサポート体制にあります。まず、専門のキャリアアドバイザーとの面談を通じて、自分のキャリアの棚卸しや強みの再発見を手伝ってもらえます。その上で、一般には公開されていない「非公開求人」を含む、多数の求人の中から最適なものを紹介してくれます。非公開求人には、企業の重要ポジションや、応募が殺到するのを避けたい人気企業の求人などが含まれており、思わぬ優良企業に出会える可能性があります。

さらに、応募書類(履歴書・職務経歴書)の添削や、企業ごとの面接対策、さらには自分では言いにくい給与や待遇などの条件交渉まで代行してくれます。特にリモートワーク転職では、在宅勤務手当の有無やリモートの頻度など、確認すべき事項が多いため、エージェントが代わりに企業へヒアリングしてくれるのは大きな利点です。

一方で、デメリットとしては、担当者との相性が合わない場合があることや、エージェント側のペースで話が進みがちになる可能性が挙げられます。「今月中には応募しましょう」といった形で急かされるのが苦手な人には、ストレスに感じるかもしれません。

リモートワーク求人を探す際は、「リクルートエージェント」や「doda」のような総合型エージェントに加え、「レバテックキャリア」のようなIT特化型や、リモートワークに強みを持つエージェントを併用するのがおすすめです。

転職サイトで探す

転職サイトは、Web上に掲載された大量の求人情報の中から、自分で希望の条件に合うものを探し、直接応募するサービスです。

最大のメリットは、自分のペースで、膨大な数の求人を自由に閲覧・比較できることです。勤務地、職種、業種、年収といった基本的な条件に加え、「リモートワーク可」「フルリモート」「在宅勤務」といったキーワードで絞り込み検索をすることで、効率的に候補企業を見つけ出すことができます。多くのサイトには「スカウト機能」があり、職務経歴などを登録しておくと、興味を持った企業から直接オファーが届くこともあります。

応募から面接の日程調整、内定後の条件確認まで、すべて自分で行う必要があるため、自己管理能力が求められます。また、求人の数が多すぎるために、どの企業が良いのか判断に迷ってしまう「求人探しの沼」に陥る可能性もあります。掲載されている情報だけで企業の良し悪しを判断するのは難しく、口コミサイトなどを活用して多角的に情報収集する必要があります。

「リクナビNEXT」や「Green」、「Wantedly」などが代表的な転職サイトとして知られています。特に「Wantedly」は企業のカルチャーやビジョンを重視しており、リモートワークに対する考え方などを詳しく知ることができるため、カルチャーマッチを重視する人におすすめです。

企業の採用ページから直接応募する

興味のある企業や、働いてみたいと憧れている企業が明確にある場合は、その企業の採用ページ(キャリア採用サイト)から直接応募する方法も有効です。

メリットは、企業への入社意欲や熱意が伝わりやすいことです。転職エージェントや転職サイト経由の応募者よりも、「自社を第一志望としてくれている」と好意的に受け取られる可能性があります。また、企業によっては、コストのかかる転職サイトには求人を掲載せず、自社の採用ページだけで募集を行っているケースもあります。そうした隠れた優良求人に出会えるチャンスがあります。

デメリットは、当然ながら自分で有望な企業を一つひとつ見つけ出し、採用ページを定期的にチェックするという手間がかかる点です。また、エージェントや転職サイトと違って、第三者からの客観的な情報(例えば、その企業のリモートワーク制度が実際にどの程度機能しているかなど)が得にくいため、情報収集はより慎重に行う必要があります。

この方法は、他の探し方と並行して行うのが現実的です。SNSやニュースなどで気になった企業があれば、まずはその企業の採用ページをブックマークしておく習慣をつけると良いでしょう。

リファラル採用(知人からの紹介)を活用する

リファラル採用とは、その企業で働いている社員に、知人や友人を紹介してもらう採用手法です。

最大のメリットは、ミスマッチの少なさです。紹介者である知人から、社内の雰囲気やリモートワークの運用実態、チームの人間関係といった、求人票だけでは分からないリアルな内部情報を詳しく聞くことができます。これにより、「入社してみたら思っていたのと違った」という事態を避けることができます。また、企業側も社員からの紹介ということで信頼度が高く、書類選考が免除されたり、選考がスムーズに進んだりするケースが多いです。

デメリットは、機会が非常に限定的であることです。また、もし不採用になった場合に、紹介してくれた知人との関係が少し気まずくなってしまう可能性もゼロではありません。

近年は、YOUTRUSTのようなキャリアSNSを通じて、直接の知人だけでなく「友人の友人」といった緩やかな繋がりから声がかかるケースも増えています。普段からSNSなどで自分のスキルや経験について発信しておくことが、思わぬチャンスに繋がるかもしれません。

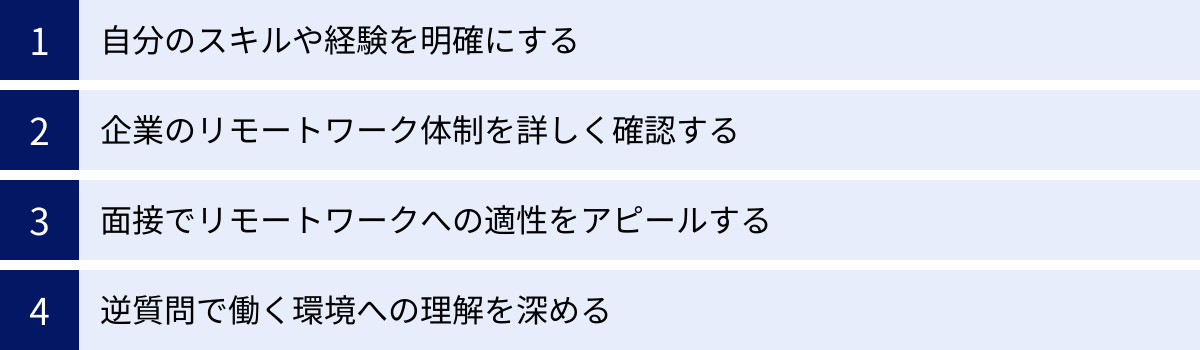

リモートワーク転職を成功させるためのポイント

リモートワークという働き方が自分に合っており、有望な求人を見つけられたとしても、選考を突破し、入社後に活躍できなければ意味がありません。ここでは、リモートワーク転職を成功に導くための重要なポイントを、準備段階から面接、入社後のことまで見据えて解説します。

自分のスキルや経験を明確にする

リモートワークでは仕事のプロセスが見えにくいため、「自分は何ができて、どのような成果を出せるのか」という価値提供の具体性が、オフィスワーク以上に厳しく問われます。まずは、これまでのキャリアを振り返り、自分のスキルや経験を棚卸しすることから始めましょう。

職務経歴書を作成する際には、単に担当業務を羅列するのではなく、以下のような点を意識して記述することが重要です。

- 定量的な実績: 「売上を前年比120%に向上させた」「業務プロセスを改善し、工数を月20時間削減した」など、具体的な数字を用いて実績を示しましょう。数字で示せる実績は、客観的で説得力があります。

- 再現性のあるスキル: どのような環境でも発揮できるポータブルなスキル(問題解決能力、プロジェクトマネジメントスキル、コミュニケーションスキルなど)をアピールします。

- リモートワークへの適性を示すエピソード: これまでの経験の中で、リモート環境下で成果を出した具体的なエピソードを盛り込むと非常に効果的です。例えば、「海外のチームとオンラインツールを駆使して連携し、プロジェクトを納期通りに完遂させた経験」や、「自主的に業務マニュアルを作成・共有し、チーム全体の生産性向上に貢献した経験」など、自律性や主体性、オンラインでの協業能力を示すエピソードは、採用担当者にとって大きな安心材料となります。

自分の強みと、それが応募先企業でどのように活かせるのかを明確に言語化しておくことが、書類選考や面接を突破するための第一歩です。

企業のリモートワーク体制を詳しく確認する

求人票に「リモートワーク可」と書かれていても、その実態は企業によって千差万別です。「入社してみたら、想像していたリモートワークとは全然違った」というミスマッチを防ぐため、企業の具体的なリモートワーク体制について、選考過程で徹底的に確認することが極めて重要です。

確認すべき項目は多岐にわたりますが、特に以下の点は必ずチェックしましょう。

リモートワークの頻度(フルかハイブリッドか)

「リモートワーク可」という言葉の解釈は様々です。「完全在宅勤務(フルリモート)」なのか、「週に数回出社が必要なハイブリッドワーク」なのかは、働き方に大きく影響します。ハイブリッドの場合、出社頻度(週1回、月1回など)や曜日の指定があるのかも確認が必要です。また、「入社後3ヶ月間は研修のため出社必須」といった独自のルールを設けている企業もあるため、注意が必要です。

コミュニケーションツールの種類と使い方

企業がどのようなツール(例: Slack, Microsoft Teams, Zoom, Google Workspace)を導入しているか、そしてそれらをどのように活用しているかは、入社後の働きやすさを左右する重要な指標です。例えば、単に連絡手段として使っているだけでなく、「雑談専用チャンネルが活発に動いているか」「毎日オンラインで朝会・夕会を実施しているか」「1on1ミーティングはどのくらいの頻度で行われるか」などを確認することで、その企業のコミュニケーション文化が見えてきます。

費用負担のルール(備品、通信費など)

デメリットの項でも触れた通り、リモートワークに伴う費用負担は軽視できません。PCやモニターといった業務に必要な機材は貸与されるのか、あるいは自己負担なのか。光熱費や通信費を補助する「在宅勤務手当」の有無と、その具体的な金額は必ず確認しましょう。また、オフィスチェアやデスクなど、快適な労働環境を整えるための備品購入補助制度があるかも重要なチェックポイントです。

セキュリティ対策とルール

リモートワークでは、企業の機密情報を社外に持ち出して業務を行うため、厳格なセキュリティ対策が求められます。VPN(仮想プライベートネットワーク)接続の義務付け、使用できるデバイスの制限、個人所有PCの利用可否(BYOD)、データの取り扱いに関するルールなど、企業のセキュリティポリシーを確認しておくことは、自分自身をトラブルから守るためにも不可欠です。

評価制度の仕組み

リモートワーカーが正当な評価を受けられる制度が整っているかは、長期的に働く上で非常に重要です。「プロセス」が見えにくい分、どのような基準で評価が行われるのかを明確に理解しておく必要があります。MBO(目標管理制度)のような成果に基づく評価制度が導入されているか、上司との定期的な面談(1on1)で目標設定やフィードバックの機会が確保されているかなどを確認しましょう。

面接でリモートワークへの適性をアピールする

面接は、企業があなたのスキルや経験を確認する場であると同時に、あなたが「リモートワークという働き方で、問題なくパフォーマンスを発揮できる人材か」を見極める場でもあります。

以下の点を意識して、リモートワークへの適性を効果的にアピールしましょう。

- 「なぜリモートワークをしたいのか」を前向きに語る: この質問はほぼ確実に聞かれます。その際に「通勤が面倒だから」「楽そうだから」といったネガティブな理由や安易な動機を述べるのは避けましょう。「通勤時間を自己投資に充て、スキルアップすることで、より一層貴社に貢献したい」「集中できる環境で生産性を最大化し、質の高いアウトプットをしたい」など、企業のメリットと結びつけた、ポジティブで主体的な理由を語ることが重要です。

- 自己管理能力と自律性をエピソードで示す: 「私は自己管理能力が高いです」と口で言うだけでなく、それを裏付ける具体的なエピソードを交えて話しましょう。「前職では、複数案件の納期を管理するため、タスク管理ツールを用いて進捗を可視化し、一度も遅延なく完遂しました」といった具体的な話は説得力を持ちます。

- コミュニケーション能力をアピール: テキストコミュニケーションの重要性を理解していることを伝え、実際に工夫している点を話すと良いでしょう。「チャットでは、結論から先に伝え、相手の時間を奪わないように心がけています」「複雑な要件の場合は、テキストだけでなく、必要に応じてすぐにWeb会議を提案するようにしています」といった具体的な行動を示すことが有効です。

- 自宅の執務環境を説明する: 「業務に集中できる専用の書斎があります」「高速な光回線を契約しており、通信環境も問題ありません」など、リモートワークを円滑に行うための物理的な環境が整っていることを伝えるのも、企業を安心させる材料になります。

逆質問で働く環境への理解を深める

面接の最後にある「何か質問はありますか?」という逆質問の時間は、あなたの入社意欲を示すだけでなく、企業のリモートワーク体制の実態を探る絶好の機会です。

前述した「企業のリモートワーク体制を詳しく確認する」で挙げた項目について、積極的に質問しましょう。

- 「リモートワークと出社のハイブリッド勤務とのことですが、チーム内では週に何日くらい出社されている方が多いでしょうか?」

- 「リモートワークにおけるチーム内のコミュニケーションで、特に工夫されている点や、ユニークな取り組みがあれば教えてください。」

- 「在宅勤務手当について、具体的な支給額や条件などを教えていただけますでしょうか。」

- 「リモートで活躍されている社員の方には、どのような共通点や特徴がありますか?」

こうした質問をすることで、入社後の働き方を具体的にイメージできるだけでなく、情報収集に熱心な姿勢や、働く環境への関心の高さを示すことができ、企業からの評価も高まります。

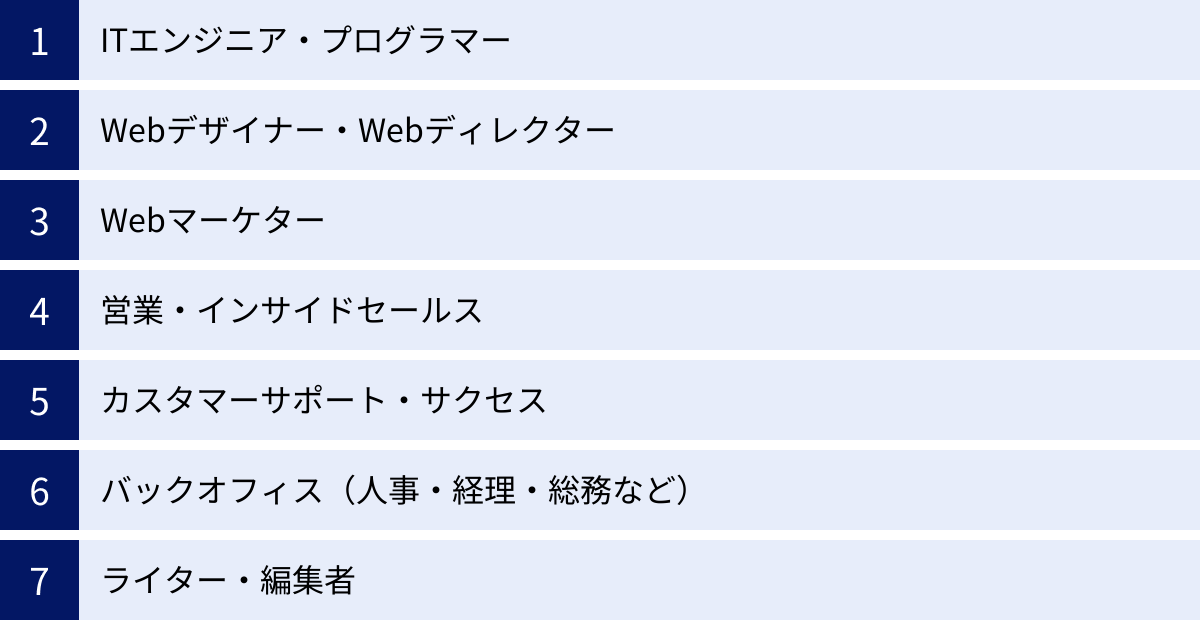

リモートワークが可能な職種の例

リモートワークは、特定の職種との親和性が非常に高い働き方です。基本的には、「PCとインターネット環境があれば業務の大部分が完結する」「仕事の成果が明確に可視化しやすい」という2つの特徴を持つ職種が、リモートワークに適していると言えます。ここでは、代表的な7つの職種を例に挙げ、なぜリモートワークが可能で、どのような業務を行うのかを解説します。

ITエンジニア・プログラマー

ITエンジニアやプログラマーは、リモートワークと最も親和性が高い職種の代表格です。コーディング、テスト、デバッグといった主要な業務はすべてPC上で行われ、物理的な場所に縛られる必要がほとんどありません。

- なぜリモートに適しているか:

- 成果物(コード)が明確で、Gitなどのバージョン管理システムを使えば、進捗や貢献度を客観的に把握しやすい。

- チャットツールやプロジェクト管理ツール(Jira, Backlogなど)を活用した非同期コミュニケーション文化が元々根付いている。

- 一人で集中してコーディングに没頭する時間が重要であり、オフィスの割り込みが少ないリモート環境は生産性向上に繋がりやすい。

- 主な業務内容: Webアプリケーションやモバイルアプリの開発、インフラの構築・運用、データ分析基盤の設計など。

深刻な人材不足が続くIT業界では、優秀なエンジニアを確保するため、多くの企業がフルリモートや柔軟な働き方を導入しており、リモートワーク求人が最も豊富な職種の一つです。

Webデザイナー・Webディレクター

Webサイトやアプリケーションのデザイン、制作進行管理を行うWebデザイナーやWebディレクターも、リモートワークに適した職種です。

- なぜリモートに適しているか:

- デザインカンプやワイヤーフレームといった成果物がデジタルデータであり、オンラインでの共有やフィードバックが容易。

- FigmaやAdobe XDといったクラウドベースのデザインツールを使えば、複数人でのリアルタイム共同編集も可能。

- Webディレクターは、クライアントや制作スタッフとのやり取りをWeb会議やチャットで完結できる。

- 主な業務内容: WebサイトのUI/UXデザイン、バナー広告のデザイン、コーディング、プロジェクトのスケジュール管理、品質管理など。

クリエイティブな思考を要する職種であるため、自分のペースでインスピレーションを得ながら働けるリモート環境は、質の高いアウトプットに繋がりやすいと言えます。

Webマーケター

SEO対策、Web広告運用、SNSマーケティング、データ分析などを行うWebマーケターも、PC一つで完結する業務が多く、リモートワークとの相性が良い職種です。

- なぜリモートに適しているか:

- Google Analyticsなどの分析ツールや、広告管理画面、各種MAツールはすべてオンラインで操作可能。

- 施策の効果がアクセス数やコンバージョン率といったデータで明確に測定できるため、成果を評価しやすい。

- 市場調査や競合分析など、一人で集中して取り組むべき業務が多い。

- 主な業務内容: SEO戦略の立案・実行、リスティング広告やSNS広告の運用・改善、コンテンツマーケティングの企画、Webサイトのデータ分析と改善提案など。

常に最新の情報をキャッチアップする必要があるため、通勤時間を情報収集や学習に充てられるメリットは大きいでしょう。

営業・インサイドセールス

かつては対面での訪問が基本だった営業職も、Web会議システムの普及により、そのスタイルは大きく変化しました。特に、電話やメール、Web会議システムを駆使して非対面で営業活動を行うインサイドセールスは、リモートワークと非常に高い親和性を持ちます。

- なぜリモートに適しているか:

- 移動時間がなくなることで、1日あたりの商談件数を大幅に増やすことができ、生産性が向上する。

- 顧客管理システム(CRM)や営業支援システム(SFA)をクラウドで利用することで、場所を問わず顧客情報へのアクセスや活動報告が可能。

- 全国、あるいは海外の顧客に対しても、場所の制約なくアプローチできる。

- 主な業務内容: 見込み顧客へのアプローチ、製品・サービスの提案、オンラインでのデモンストレーション、契約手続き、既存顧客へのフォローアップなど。

フィールドセールス(訪問営業)においても、オンライン商談と訪問を組み合わせるハイブリッドな働き方が一般化しつつあります。

カスタマーサポート・サクセス

顧客からの問い合わせに電話、メール、チャットで対応するカスタマーサポートや、顧客が製品・サービスを最大限活用できるよう能動的に支援するカスタマーサクセスも、リモート化が進んでいる職種です。

- なぜリモートに適しているか:

- クラウド型のCTIシステム(電話システム)やチャットサポートツールを導入すれば、自宅からでも顧客対応が可能。

- 対応履歴や顧客情報はすべてシステム上で管理されるため、情報共有が容易。

- 24時間対応など、シフト制を組む場合にも、通勤の負担がないリモートワークは従業員にとってメリットが大きい。

- 主な業務内容: 製品の操作方法に関する問い合わせ対応、トラブルシューティング、オンボーディング支援、活用促進のためのセミナー開催、アップセル・クロスセルの提案など。

未経験からでも挑戦しやすい職種の一つであり、リモートワークの入り口として人気があります。

バックオフィス(人事・経理・総務など)

従来、紙の書類やハンコ文化が根強く、リモート化が難しいとされてきた人事、経理、総務といったバックオフィス部門も、クラウドサービスの導入によって状況は大きく変わりつつあります。

- なぜリモートに適しているか:

- 経理: クラウド会計ソフトや経費精算システムの導入により、請求書発行や支払い処理、経費精算がオンラインで完結。

- 人事: クラウド型の人事管理システムや勤怠管理システム、Web面接ツールの活用により、採用活動や労務管理をリモートで実施可能。

- 総務: 電子契約サービスの導入や社内文書のペーパーレス化により、契約業務や文書管理をリモートで行える。

- 主な業務内容: 請求・支払い管理、月次・年次決算、給与計算、勤怠管理、採用面接、契約書作成・管理など。

企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に伴い、バックオフィス職のリモートワーク求人も増加傾向にあります。

ライター・編集者

Webメディアの記事作成や書籍の編集などを行うライターや編集者は、古くからフリーランスが多く、リモートワークという働き方が浸透していた職種です。

- なぜリモートに適しているか:

- 原稿という明確な成果物があり、メールやチャットでのやり取りで業務が完結しやすい。

- 取材もオンラインで行うことが増えており、場所に縛られない。

- 執筆や校正といった作業は、静かで集中できる環境が不可欠であり、リモートワークの利点を最大限に活かせる。

- 主な業務内容: 記事の企画・構成案作成、取材・インタビュー、原稿執筆、校正・校閲、編集作業など。

これらの職種以外にも、コンサルタント、翻訳家、データサイエンティストなど、PCと専門知識があれば場所を問わずに価値を提供できる多くの職種で、リモートワークが広まっています。

リモートワーク転職におすすめの転職サイト・エージェント20選

リモートワーク転職を成功させるには、自分に合った転職サービスを活用することが不可欠です。ここでは、リモートワーク求人が豊富な大手総合型サービスから、特定の業界や働き方に特化した専門サービスまで、おすすめの転職サイト・エージェントを20個厳選して紹介します。それぞれの特徴を理解し、複数を組み合わせて利用することをおすすめします。

※各サービスの情報は記事執筆時点のものです。利用の際は公式サイトで最新情報をご確認ください。

① リクルートエージェント

タイプ: 総合型エージェント

特徴: 業界最大手の転職エージェントであり、公開・非公開を合わせた求人数は業界No.1を誇ります。全業種・全職種を網羅しており、リモートワーク求人も非常に豊富です。各業界に精通したキャリアアドバイザーが、書類添削から面接対策、年収交渉まで手厚くサポートしてくれます。

こんな人におすすめ:

- 初めて転職する人

- 幅広い選択肢の中から自分に合った求人を探したい人

- 手厚いサポートを受けながら転職活動を進めたい人

(参照:リクルートエージェント公式サイト)

② doda

タイプ: 総合型(サイト+エージェント)

特徴: 転職サイトと転職エージェントの両方の機能を併せ持っているのが最大の特徴です。自分で求人を探しながら、キャリアアドバイザーに相談することも可能。特に「リモートワーク」の特集ページが充実しており、条件で絞り込みやすいのが魅力です。年収査定やキャリアタイプ診断など、独自のツールも豊富です。

こんな人におすすめ:

- 自分のペースで求人を探しつつ、プロのサポートも受けたい人

- 多くの求人情報を比較検討したい人

(参照:doda公式サイト)

③ マイナビエージェント

タイプ: 総合型エージェント

特徴: 特に20代〜30代の若手・第二新卒の転職支援に強みを持っています。中小企業の優良求人も多く保有しており、丁寧なカウンセリングと親身なサポートに定評があります。各業界の専任アドバイザーが担当するため、専門的な相談が可能です。

こんな人におすすめ:

- 20代〜30代で初めて転職を考える人

- キャリアプランについてじっくり相談したい人

(参照:マイナビエージェント公式サイト)

④ パソナキャリア

タイプ: 総合型エージェント

特徴: 顧客満足度が非常に高く、女性の転職支援にも力を入れているのが特徴です。オリコン顧客満足度調査「転職エージェント」部門で長年にわたり高い評価を得ています。丁寧で親身なサポートが評判で、求職者一人ひとりに寄り添ったキャリア提案をしてくれます。年収600万円以上のハイクラス求人も豊富です。

こんな人におすすめ:

- 丁寧なサポートを重視する人

- キャリアアップを目指す女性

(参照:パソナキャリア公式サイト)

⑤ レバテックキャリア

タイプ: 特化型エージェント

特徴: ITエンジニア・クリエイターの転職に特化したエージェントです。業界に精通したアドバイザーが、技術的なスキルやキャリアパスを深く理解した上で求人を提案してくれます。高年収・好待遇のリモートワーク求人が多く、専門性を活かしたいIT人材から絶大な支持を得ています。

こんな人におすすめ:

- ITエンジニア、Webデザイナー、クリエイター

- 専門スキルを活かしてキャリアアップ・年収アップを目指す人

(参照:レバテックキャリア公式サイト)

⑥ Geekly(ギークリー)

タイプ: 特化型エージェント

特徴: IT・Web・ゲーム業界に特化した転職エージェントです。スピーディーな対応に定評があり、登録から内定までの期間が短いのが特徴。リモートワークを導入しているITベンチャーや成長企業の求人を多数保有しています。

こんな人におすすめ:

- IT・Web・ゲーム業界で働きたい人

- スピーディーに転職活動を進めたい人

(参照:Geekly公式サイト)

⑦ マイナビIT AGENT

タイプ: 特化型エージェント

特徴: マイナビグループが運営する、IT・Webエンジニア専門の転職エージェント。大手からベンチャーまで幅広い企業の求人を持ち、特にSIer、事業会社(社内SE)、コンサルティングファームなどの求人に強みがあります。

こんな人におすすめ:

- IT業界でのキャリアチェンジを考えている人

- 大手企業のIT部門や安定した環境で働きたい人

(参照:マイナビIT AGENT公式サイト)

⑧ type転職エージェント

タイプ: 総合型エージェント

特徴: 首都圏のITエンジニアや営業職の転職支援に強みを持ち、特に年収交渉に定評があります。一人ひとりに合わせた丁寧なカウンセリングで、長期的なキャリア形成をサポートしてくれます。

こんな人におすすめ:

- 首都圏で働きたいITエンジニア、営業職

- 年収アップを第一に考えている人

(参照:type転職エージェント公式サイト)

⑨ ビズリーチ

タイプ: スカウト型サイト

特徴: 年収600万円以上のハイクラス人材向けのスカウト型転職サイト。職務経歴書を登録すると、優良企業やヘッドハンターから直接スカウトが届きます。経営幹部や専門職など、質の高い非公開求人が多く、リモート前提の管理職求人なども見つかります。

こんな人におすすめ:

- 現年収が高く、さらなるキャリアアップを目指す人

- 自分の市場価値を知りたい人

(参照:ビズリーチ公式サイト)

⑩ JACリクルートメント

タイプ: ハイクラス・外資系特化型エージェント

特徴: 管理職・専門職・外資系企業への転職に特化したエージェント。英文レジュメの添削など、外資系企業への転職サポートが充実しています。両面型(一人のコンサルタントが企業と求職者の両方を担当)のため、企業の内部情報に詳しいのが強みです。

こんな人におすすめ:

- 管理職や専門職としてのキャリアを築きたい人

- 外資系企業やグローバル企業で働きたい人

(参照:JACリクルートメント公式サイト)

⑪ リクルートダイレクトスカウト

タイプ: スカウト型サイト

特徴: リクルートが運営するハイクラス向けのスカウトサービス。ビズリーチと同様に、登録したレジュメを見たヘッドハンターや企業から直接スカウトが届きます。無料で利用でき、ハイクラス転職の入り口として気軽に登録できます。

こんな人におすすめ:

- 自分のペースでハイクラス転職を目指したい人

- まだ転職意思は固まっていないが、良いオファーがあれば考えたい人

(参照:リクルートダイレクトスカウト公式サイト)

⑫ Green

タイプ: IT・Web業界特化型サイト

特徴: IT・Web業界の求人が中心の成功報酬型転職サイト。企業の担当者と直接やりとりできるのが特徴で、カジュアルな面談から始められることが多いです。企業の雰囲気やカルチャーが写真付きで詳しく紹介されており、カルチャーマッチを重視する人に向いています。

こんな人におすすめ:

- IT・Web系のベンチャーやスタートアップに興味がある人

- 企業の担当者と直接話してみたい人

(参照:Green公式サイト)

⑬ Wantedly

タイプ: ビジネスSNS

特徴: 「シゴトでココロオドルひとをふやす」をコンセプトにしたビジネスSNS。給与や待遇よりも、企業のビジョンやミッションへの共感を重視したマッチングが特徴です。まずは「話を聞きに行きたい」ボタンから、カジュアルに企業と接点を持つことができます。

こんな人におすすめ:

- 企業の理念やビジョンに共感して働きたい人

- スタートアップやベンチャーのカルチャーに興味がある人

(参照:Wantedly公式サイト)

⑭ Findy

タイプ: ITエンジニア特化型スカウトサイト

特徴: GitHubアカウントを連携させることで、AIがスキルを偏差値として可視化してくれるユニークなサービス。スキルレベルに合った企業からスカウトが届きます。フルリモートや週3日勤務など、柔軟な働き方の求人が豊富です。

こんな人におすすめ:

- 自分の技術力を客観的に評価してほしいITエンジニア

- スキルを正当に評価してくれる企業と出会いたい人

(参照:Findy公式サイト)

⑮ Forkwell

タイプ: ITエンジニア特化型ポートフォリオ・スカウトサイト

特徴: エンジニア向けのポートフォリオ作成サービスと、スカウトサービスが一体化しています。こちらもGitHubやQiitaなどのアウトプットを登録し、スキルを可視化することで、企業からのスカウトを受けられます。

こんな人におすすめ:

- 自身の制作物や技術ブログなどをアピールしたいエンジニア

- 技術志向の強い企業を探している人

(参照:Forkwell公式サイト)

⑯ YOUTRUST

タイプ: キャリアSNS

特徴: 「日本のキャリアSNS」を掲げ、友人や同僚からの紹介(リファラル)を軸にした転職・副業マッチングプラットフォーム。信頼できる人からの紹介で、ミスマッチの少ない転職が期待できます。

こんな人におすすめ:

- 人との繋がりを活かして転職したい人

- すぐに転職する気はないが、キャリアの選択肢を広げたい人

(参照:YOUTRUST公式サイト)

⑰ Reworker

タイプ: リモートワーク特化型サイト

特徴: リモートワーク・在宅勤務・フレックスタイムの求人のみを掲載している特化型サイト。正社員だけでなく、契約社員や業務委託など多様な雇用形態の求人を扱っています。「フルリモート」の求人が探しやすいのが魅力です。

こんな人におすすめ:

- リモートワークを絶対条件として仕事を探している人

- 多様な働き方を検討している人

(参照:Reworker公式サイト)

⑱ Remogu

タイプ: リモートワーク特化型エージェント

特徴: フルリモート・リモートワーク求人に特化した転職エージェントサービス。リモートワーク転職のノウハウが豊富で、企業の選定から面接対策まで、リモート転職に特化したサポートを受けられます。

こんな人におすすめ:

- フルリモートでの転職を強く希望している人

- リモート転職に関する専門的なアドバイスが欲しい人

(参照:Remogu公式サイト)

⑲ Indeed

タイプ: 求人検索エンジン

特徴: 世界最大級の求人検索エンジン。Web上のあらゆる求人情報(企業の採用ページ、転職サイトなど)をまとめて検索できます。「キーワード」に「リモート」、「勤務地」に「在宅」と入力することで、膨大な求人の中からリモートワーク案件を探し出せます。

こんな人におすすめ:

- とにかく多くの求人情報に触れたい人

- ニッチな職種や地域の求人を探したい人

(参照:Indeed公式サイト)

⑳ リクナビNEXT

タイプ: 総合型サイト

特徴: リクルートが運営する日本最大級の転職サイト。幅広い業種・職種の求人を掲載しており、利用者数も非常に多いです。独自の「グッドポイント診断」で自分の強みを発見できるなど、自己分析に役立つツールも充実しています。

こんな人におすすめ:

- 知名度や安心感を重視する人

- 自己分析をしながら転職活動を進めたい人

(参照:リクナビNEXT公式サイト)

リモートワーク転職に関するよくある質問

最後に、リモートワーク転職を検討している方々から寄せられることの多い質問とその回答をまとめました。不安や疑問を解消し、次の一歩を踏み出すための参考にしてください。

未経験からでもリモートワークの仕事に転職できますか?

回答:可能ですが、経験者と比べてハードルは高くなるのが現実です。

未経験者を採用した場合、企業はOJT(On-the-Job Training)を通じて丁寧に業務を教える必要があります。しかし、リモート環境では隣で手取り足取り教えることが難しく、教育コストが対面よりも格段に高くなります。そのため、企業側は即戦力となる経験者を優先して採用する傾向が強いです。

しかし、可能性がゼロというわけではありません。未経験からリモートワークを目指す場合は、以下のような戦略が考えられます。

- まずは出社型の企業でスキルを習得する: 最も確実な方法です。一度オフィスワークで実務経験とスキルをしっかりと身につければ、その後のリモートワーク転職の選択肢は大きく広がります。

- オンラインスクール等で専門スキルを学ぶ: プログラミングやWebデザイン、Webマーケティングなどの専門職を目指す場合、スクールで学習し、自分のスキルを証明できるポートフォリオ(制作物)を作成することが非常に重要です。

- 未経験可の求人が出やすい職種を狙う: カスタマーサポートやインサイドセールス、一般事務などは、業務マニュアルが整備されていることが多く、比較的未経験者でもリモートで採用されやすい傾向があります。まずはこうした職種でリモートワークの経験を積み、そこからキャリアを広げていくという道もあります。

地方在住ですが、都市部の企業に転職することは可能ですか?

回答:はい、可能です。それこそがリモートワーク転職の最大の魅力の一つです。

地方に住みながら、給与水準の高い東京や大阪の企業の仕事に就くことは、もはや特別なことではありません。これにより、キャリアの選択肢は地理的な制約から解放されます。

ただし、いくつか注意点があります。

- 「フルリモート」求人を選ぶ: 応募する求人が、完全在宅勤務を認めている「フルリモート」の案件であることを必ず確認しましょう。ハイブリッドワークの場合、定期的な出社が求められます。

- 給与水準の確認: 給与が本社の基準で支払われるのか、あるいは居住地に基づいた基準(地域手当など)で調整されるのか、事前に確認が必要です。

- ごく稀な出社要請への対応: フルリモートであっても、年に1〜2回、全社会議やチームビルディングのために本社への出社を求められる場合があります。その際の交通費や宿泊費の負担ルールと、自身が対応可能かどうかを確認しておきましょう。

40代・50代でもリモートワーク転職は成功しますか?

回答:はい、成功します。年齢よりも、これまでに培ってきた経験とスキルが重視されます。

リモートワークの求人市場では、年齢フィルターは比較的かかりにくいと言われています。企業が求めているのは、自律的に業務を遂行し、成果を出せる人材です。40代・50代が持つ豊富な実務経験やマネジメントスキル、高い専門性は、むしろ大きな武器となります。

成功の鍵は、以下の点をアピールすることです。

- 実績と専門性: これまでのキャリアでどのような成果を上げてきたのかを、具体的に示します。特に、チームを率いてプロジェクトを成功させたマネジメント経験は高く評価されます。

- 新しいツールへの適応力: SlackやZoom、各種クラウドサービスといった、現代のビジネスに不可欠なITツールを問題なく使いこなせることをアピールしましょう。新しい技術への学習意欲を示すことも重要です。

- 柔軟なコミュニケーション能力: 年下のメンバーとも円滑にコミュニケーションが取れる柔軟性や、自分の経験を押し付けない謙虚な姿勢も評価の対象となります。

これまでの経験を強みとして最大限に活かすことで、年齢に関係なく理想の転職を実現できる可能性は十分にあります。

契約社員や業務委託でもリモートワークの求人はありますか?

回答:はい、非常に豊富にあります。

特に、ITエンジニア、Webデザイナー、ライター、コンサルタントといった専門性の高い職種では、プロジェクト単位で業務を依頼する「業務委託(フリーランス)」という働き方が一般的です。企業側にとっても、必要な時に必要なスキルを持つ人材を柔軟に活用できるメリットがあります。

正社員という雇用形態にこだわらず、契約社員や業務委託も視野に入れることで、働き方の自由度はさらに高まり、選択肢は大きく広がります。「Reworker」のようなリモートワーク特化型サイトや、「クラウドワークス」「ランサーズ」といったクラウドソーシングサイトでは、こうした非正規雇用のリモート案件が多数見つかります。まずは副業として業務委託案件をいくつか経験し、リモートワークへの適性を見極めるという方法もおすすめです。

転職活動の面接もリモート(オンライン)になりますか?

回答:はい、リモートワークを前提とした求人の場合、選考プロセスの大部分、あるいは全てがオンラインで完結することがほとんどです。

一次面接から二次面接、役員面接まで、すべてZoomなどのWeb会議システムを使って行われるケースが一般的です。これにより、地方在住者でも、交通費や移動時間を気にすることなく、全国の企業の選考を受けることができます。

ただし、企業によっては「最終面接のみ対面で実施したい」という方針の場合もあります。これは、最後は直接会って人柄や会社の雰囲気を相互に確認したいという意図があるためです。選考プロセスの早い段階で、面接形式について確認しておくと安心です。

オンライン面接に臨む際は、対面の面接とは異なる準備が必要です。安定したインターネット回線の確保、背景の整理、カメラ映りの確認、マイク付きイヤホンの準備など、通信環境と機材のチェックは念入りに行いましょう。