障害のある方が自分らしく、そして安心して働ける職場を見つけるための強力なパートナー、それが「障害者向け転職エージェント」です。しかし、数多くのサービスの中からどれを選べば良いのか、どのように活用すれば成功に繋がるのか、悩んでいる方も少なくないでしょう。

この記事では、障害者向け転職エージェントの基本的な役割から、具体的なサービス内容、そして失敗しないための選び方まで、網羅的に解説します。転職活動の全体像を把握し、各ステップで何をすべきかを理解することで、不安を解消し、自信を持って次の一歩を踏み出すことができます。

本記事が、あなたのキャリアプランに合った最適な転職エージェントを見つけ、理想の働き方を実現するための一助となれば幸いです。

目次

障害者向け転職エージェントとは

障害者向け転職エージェントは、障害のある方の転職活動を専門的に支援するサービスです。単に求人を紹介するだけでなく、キャリアカウンセリングから書類作成、面接対策、さらには入社後の定着支援まで、一貫してサポートを提供します。障害への深い理解を持つ専門のキャリアアドバイザーが、一人ひとりの状況や希望に寄り添い、最適なキャリアプランを共に考え、実現に向けて伴走してくれる心強い存在です。

転職エージェントの役割

障害者向け転職エージェントの役割は多岐にわたりますが、その核心は「求職者と企業の最適なマッチング」にあります。一般的な転職エージェントの機能に加え、障害特性への配慮という重要な視点が加わるのが最大の特徴です。

まず、キャリアアドバイザーとの専門的なカウンセリングから始まります。これまでの経歴やスキルはもちろんのこと、障害の内容、それによって生じる得意なこと・苦手なこと、そして業務を遂行する上で必要となる配慮(合理的配慮)について、詳細なヒアリングが行われます。このプロセスを通じて、自分でも気づかなかった強みやキャリアの可能性を発見できることも少なくありません。アドバイザーは、求職者の希望と客観的な市場価値をすり合わせ、実現可能なキャリアプランを一緒に描いてくれます。

次に、カウンセリング内容に基づいた求人紹介です。エージェントは、障害者雇用に積極的で、受け入れ態勢の整った企業の求人を多数保有しています。特に、一般には公開されていない「非公開求人」を紹介してもらえる点は大きなメリットです。これらの求人には、企業の重要なポジションや、応募が殺到するのを避けたい優良企業の案件などが含まれていることがあります。また、紹介される求人は、事前にエージェントが企業の職場環境や配慮体制を確認しているため、安心して応募を検討できます。

応募を決めた後の選考プロセスにおけるサポートも、エージェントの重要な役割です。履歴書や職務経歴書の添削では、障害についてどのように記載すればポジティブな印象を与えられるか、自分のスキルや経験を効果的にアピールするにはどうすれば良いかなど、専門的な視点から具体的なアドバイスを受けられます。これは、オープン就労(障害を開示して就職すること)を目指す上で非常に重要なポイントです。

面接対策も手厚く行われます。企業ごとの面接の傾向を踏まえた模擬面接を実施し、受け答えの練習を重ねることができます。特に、「障害についてどのように説明するか」「必要な配慮をどう伝えるか」といった、障害者採用特有の質問に対する準備を徹底的にサポートしてくれます。これにより、本番では自信を持って、かつ的確に自分のことを伝えられるようになります。

さらに、個人では対応が難しい条件交渉の代行も担ってくれます。給与や勤務時間、休日、そして具体的な配慮事項など、希望する条件をエージェントが代わりに企業側と交渉してくれます。客観的な市場動向や求職者のスキルレベルを踏まえた上で交渉を進めるため、個人で交渉するよりも有利な条件を引き出せる可能性が高まります。

内定後もサポートは続きます。円満な退職に向けたアドバイスや、入社日の調整など、スムーズな転職を実現するための手続きを支援してくれます。サービスによっては、入社後の定着支援として、定期的な面談を設け、職場での悩みや困りごとについて相談できる体制を整えている場合もあります。これは、新しい環境で長期的に安定して働く上で、非常に心強いサポートと言えるでしょう。

転職サイトとの違い

転職活動に利用されるサービスとして、転職エージェントとよく比較されるのが「転職サイト」です。両者は似ているようで、その役割と活用方法は大きく異なります。自分に合った方法で転職活動を進めるために、その違いを正しく理解しておくことが重要です。

一言で言うと、転職サイトは「自分で求人を探して応募する」サービスであり、転職エージェントは「専門家が求人探しから内定までをサポートしてくれる」サービスです。

| 比較項目 | 障害者向け転職エージェント | 障害者向け転職サイト |

|---|---|---|

| 主な役割 | キャリア相談、求人紹介、選考対策、条件交渉など総合的なサポート | 求人情報の検索・閲覧プラットフォームの提供 |

| 活動の主体 | アドバイザーと二人三脚 | 求職者自身(能動的) |

| 求人 | 非公開求人・独占求人が多い | 公開求人が中心 |

| メリット | ・専門的なアドバイスがもらえる ・非公開求人に応募できる ・日程調整や条件交渉を任せられる ・障害への配慮を相談しやすい |

・自分のペースで活動できる ・多くの求人を自由に閲覧できる ・直接企業とやり取りできる場合がある |

| デメリット | ・担当者との相性に左右される ・自分のペースで進めにくいことがある ・必ず求人が紹介されるとは限らない |

・全ての作業を自分で行う必要がある ・求人の詳細な背景が分かりにくい ・客観的なアドバイスは得られない |

| 向いている人 | ・初めて転職する人 ・専門的なサポートを受けたい人 ・非公開求人に興味がある人 ・キャリア相談をしたい人 |

・自分のペースで進めたい人 ・応募したい企業が明確な人 ・多くの求人を比較検討したい人 |

転職サイトは、例えるなら「求人のデパート」です。膨大な数の求人情報が掲載されており、勤務地、職種、給与などの条件で自由に検索し、興味のある求人が見つかれば自分で直接応募します。自分のペースで気兼ねなく情報を収集できるのが最大のメリットです。しかし、応募書類の作成から面接対策、企業とのやり取りまで、すべて自分一人で行う必要があります。また、求人票に書かれている情報がすべてであり、職場の雰囲気や実際の配慮体制といった、内情を詳しく知ることは困難です。

一方、転職エージェントは「パーソナルスタイリスト」や「コンシェルジュ」のような存在です。キャリアアドバイザーが介在し、カウンセリングを通じて個々の希望や適性を深く理解した上で、最適な求人を厳選して紹介してくれます。転職サイトには掲載されていない非公開求人に出会えるチャンスも多く、応募から入社までの一連のプロセスを全面的にバックアップしてくれます。特に障害のある方にとっては、必要な配慮について企業側と事前に調整してくれる点が、転職サイトにはない大きな利点です。ただし、担当者との相性が活動の質を左右することや、時にはエージェントのペースに合わせる必要があるといった側面もあります。

どちらが良い・悪いというわけではなく、それぞれの特性を理解し、自分の状況や希望に合わせて使い分ける、あるいは併用することが、転職成功への近道と言えるでしょう。

障害者向け転職エージェントおすすめ15選

ここでは、障害のある方の転職支援で実績のある、おすすめの転職エージェントを15社紹介します。それぞれに特徴や強みがあるため、自分の希望や状況に合ったサービスを見つけるための参考にしてください。なお、各サービスの情報は、公式サイト等で公開されている内容に基づいています。(2024年時点)

① dodaチャレンジ

- 運営会社: パーソルチャレンジ株式会社

- 特徴: 総合人材サービス「doda」の障害者専門サービス。業界最大級の求人数を誇り、大手・優良企業からベンチャー企業まで幅広い選択肢があります。専門知識を持つキャリアアドバイザーが、カウンセリングから入社後の定着支援まで一貫してサポート。特に書類添削や面接対策の質の高さに定評があり、転職が初めての方でも安心して利用できます。全国に拠点を持ち、オンラインでの面談にも対応しています。

- 参照:dodaチャレンジ公式サイト

② atGP(アットジーピー)

- 運営会社: 株式会社ゼネラルパートナーズ

- 特徴: 障害者向け転職支援サービスのパイオニア的存在で、長年の実績とノウハウが強みです。求職者の障害種別や症状に合わせた専門チームを編成しており、精神障害、発達障害、身体障害など、それぞれの特性に合わせたきめ細やかなサポートが受けられます。一般の転職支援サービスのほか、ハイクラス向けのサービスや就労移行支援事業も展開しており、多様なニーズに対応可能です。

- 参照:atGP(アットジーピー)公式サイト

③ ランスタッド

- 運営会社: ランスタッド株式会社

- 特徴: 世界最大級の総合人材サービス企業であるランスタッドが運営。そのグローバルネットワークを活かし、外資系企業やグローバル企業の求人に強いのが特徴です。専門のコンサルタントが障害への深い理解を持ち、一人ひとりのスキルやキャリアプランに合わせた求人を紹介。英文レジュメの添削や英語面接対策など、外資系企業への転職ならではのサポートも充実しています。

- 参照:ランスタッド公式サイト

④ リクルートエージェント

- 運営会社: 株式会社リクルート

- 特徴: 人材業界最大手のリクルートが運営する転職エージェント。一般の転職支援がメインですが、障害のある方向けの専門チームがサポートを提供しています。圧倒的な求人数と、長年培われた転職支援ノウハウが最大の魅力。様々な業界・職種の求人を保有しており、キャリアの選択肢を広げたい方におすすめです。障害者雇用に関する専門知識を持ったアドバイザーが担当します。

- 参照:リクルートエージェント公式サイト

⑤ エージェント・サーナ

- 運営会社: 株式会社イフ

- 特徴: 30年以上にわたり障害者専門の転職支援を行ってきた老舗のエージェントです。長年の実績から企業との信頼関係が厚く、質の高い求人が集まりやすいのが強み。特に事務職の求人に定評があります。定期的に開催される合同面談会「サーナ就職フェスタ」も人気で、多くの企業と直接話せる機会を提供しています。一人ひとりへの丁寧なサポートを重視しています。

- 参照:エージェント・サーナ公式サイト

⑥ LITALICO仕事ナビ

- 運営会社: 株式会社LITALICO

- 特徴: 就労移行支援事業所「LITALICOワークス」を全国で展開するLITALICOが運営。転職エージェント機能に加え、就労移行支援事業所の検索や、障害のある方向けのコラムなど、総合的な情報プラットフォームとしての側面も持っています。就労移行支援との連携が強みで、働き始める前のトレーニングから就職、そして定着まで一貫したサポートを期待できます。

- 参照:LITALICO仕事ナビ公式サイト

⑦ マイナビAGENT 障がい者転職支援サービス

- 運営会社: 株式会社マイナビ

- 特徴: 大手人材サービス「マイナビ」が提供する障害者専門の転職支援サービスです。若手層の転職支援に強みを持ち、特に第二新卒や20代〜30代のサポートが充実しています。各業界に精通したキャリアアドバイザーが、障害者雇用の専門知識を活かして、求職者の可能性を最大限に引き出すサポートを提供。大手ならではの豊富な求人情報も魅力です。

- 参照:マイナビAGENT公式サイト

⑧ Spring転職エージェント(アデコ)

- 運営会社: アデコ株式会社

- 特徴: 世界的な人材サービス企業Adecco Groupの転職支援サービス。各業界・職種に特化した専門性の高いコンサルタントが特徴です。障害者雇用の専門チームがあり、求職者のスキルや経験を深く理解した上で、最適なキャリアを提案します。外資系企業や日系グローバル企業の求人に加え、専門職や管理職の求人も豊富に扱っています。

- 参照:Spring転職エージェント公式サイト

⑨ type転職エージェント

- 運営会社: 株式会社キャリアデザインセンター

- 特徴: 首都圏を中心とした転職支援に強みを持ち、特にIT・Web業界や営業職、企画職の求人が豊富です。障害のある方向けの専門サポートも提供しており、専門分野でのキャリアアップを目指す方におすすめ。長年の実績に基づく企業との太いパイプを活かし、質の高い求人を紹介しています。年収交渉にも強みを持っています。

- 参照:type転職エージェント公式サイト

⑩ キャリアクロス

- 運営会社: シー・シー・コンサルティング株式会社

- 特徴: 外資系・グローバル企業に特化したバイリンガル人材向けの転職支援サービスです。障害者雇用の求人も扱っており、語学力を活かしてキャリアを築きたい方に適しています。求人の約半数が外資系企業で、高い専門性や語学スキルが求められるポジションが多いのが特徴です。専門コンサルタントによるきめ細やかなサポートが受けられます。

- 参照:キャリアクロス公式サイト

⑪ BABAlab(ババラボ)

- 運営会社: 株式会社エス・エム・エス

- 特徴: 医療・介護・ヘルスケア分野に特化した人材サービスを展開するエス・エム・エスが運営。介護・医療業界での障害者雇用に特化している点がユニークです。介護職や看護助手、医療事務など、専門資格がなくてもチャレンジできる求人を多数扱っています。業界に精通したアドバイザーが、専門的な視点から転職をサポートします。

- 参照:BABAlab公式サイト

⑫ DIエージェント

- 運営会社: 株式会社デジタルハーツプラス

- 特徴: IT・Web・ゲーム業界に特化した障害者向け転職エージェントです。エンジニア、クリエイター、Webマーケターなど、専門職の求人を豊富に保有しています。業界の動向や技術に詳しいコンサルタントが、スキルやキャリアプランに合わせたマッチングを実現。専門性を活かしたい、またはこの業界でキャリアをスタートしたい方にとって心強いパートナーとなります。

- 参照:DIエージェント公式サイト

⑬ MyMylink

- 運営会社: 株式会社MyMylink

- 特徴: 精神障害・発達障害のある方に特化した転職支援サービスです。当事者意識を持ったコンサルタントが、一人ひとりの特性や悩みに深く寄り添い、丁寧なカウンセリングを実施。クローズアップ面談(企業との座談会形式の選考会)など、独自の支援プログラムを提供しています。安心して長く働ける環境探しを重視しています。

- 参照:MyMylink公式サイト

⑭ Assist(アシスト)

- 運営会社: 株式会社Assist

- 特徴: 障害者雇用に特化した人材紹介会社で、特に関東圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)の求人に強みを持っています。一人ひとりの求職者とじっくり向き合うことを重視し、手厚いサポートを提供。企業との強いリレーションを活かし、職場の雰囲気や配慮体制など、求人票だけでは分からないリアルな情報を提供してくれます。

- 参照:株式会社Assist公式サイト

⑮ Kaien(カイエン)

- 運営会社: 株式会社Kaien

- 特徴: 発達障害(自閉症スペクトラム、ADHD、LDなど)のある方の就労支援に特化したサービスです。就労移行支援事業を基盤としており、職業訓練から就職活動、定着支援まで一貫したサポートを提供。独自の職務実習プログラムなどを通じて、実践的なスキルを身につけながら、自分に合った仕事を見つけることができます。発達障害への深い理解と専門性が最大の強みです。

- 参照:Kaien公式サイト

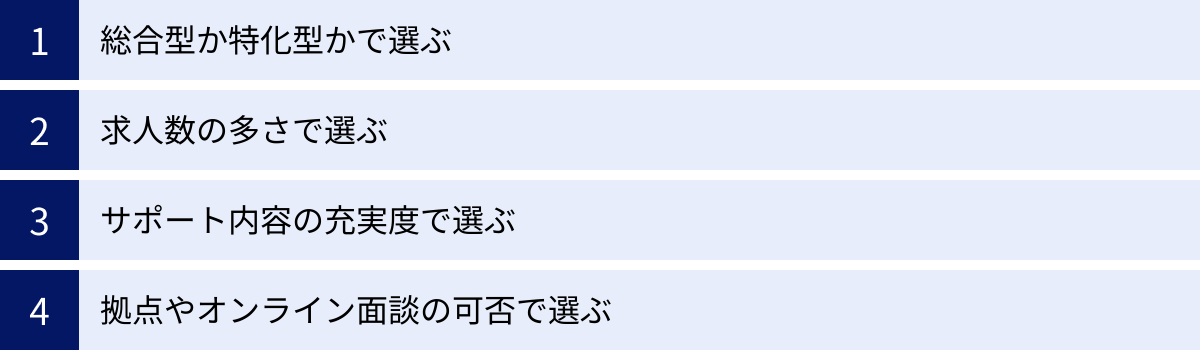

失敗しない障害者向け転職エージェントの選び方

数ある転職エージェントの中から、自分に最適な一社を見つけることは、転職成功の第一歩です。ここでは、後悔しないエージェント選びのための4つの重要なポイントを解説します。これらの基準を参考に、自分自身の状況や希望と照らし合わせながら検討してみましょう。

総合型か特化型かで選ぶ

転職エージェントは、大きく「総合型」と「特化型」の2種類に分けられます。それぞれの特徴を理解し、自分の目的や状況に合わせて選ぶことが大切です。

幅広い求人から探したいなら総合型

「総合型」エージェントは、業界や職種を限定せず、多種多様な求人を扱っているのが特徴です。dodaチャレンジやリクルートエージェント、マイナビAGENTなどがこれにあたります。

総合型のメリットは、何といっても求人数の多さです。大手企業から中小企業、ベンチャー企業まで、様々な規模の会社の求人が集まっています。業界もメーカー、商社、IT、金融、サービスなど多岐にわたるため、「まだどんな仕事がしたいか明確に決まっていない」「キャリアの可能性を広く探りたい」という方には最適です。多くの選択肢の中から比較検討することで、思いがけない優良求人に出会える可能性もあります。

一方で、デメリットとしては、特定の分野に対する専門性が「特化型」に比べて浅くなる可能性がある点が挙げられます。担当するアドバイザーが、必ずしも特定の障害や業界に深い知見を持っているとは限りません。しかし、大手総合型エージェントの多くは、障害者雇用の専門チームを設置しており、専門知識を持ったアドバイザーが対応するため、このデメリットはかなり解消されつつあります。初めての転職で、まずは市場の全体像を把握したいという方には、総合型エージェントへの登録がおすすめです。

特定の障害や希望に合わせたいなら特化型

「特化型」エージェントは、特定の障害種別、業界、職種、あるいは地域などに専門性を持っているのが特徴です。例えば、atGP(障害種別ごとのチーム)、Kaien(発達障害)、DIエージェント(IT業界)、ランスタッド(外資系)などが該当します。

特化型の最大のメリットは、その分野における専門知識の深さです。例えば、発達障害に特化したエージェントであれば、アドバイザーは発達障害の特性を深く理解しており、どのような業務が得意で、どのような配慮があれば能力を発揮しやすいかを熟知しています。そのため、より的確なアドバイスや、求職者の特性に真にマッチした求人紹介が期待できます。企業側も、そのエージェントが持つ専門性を信頼しているため、質の高い求人が集まりやすい傾向があります。

「精神障害への理解がある職場で働きたい」「ITエンジニアとしてのキャリアを追求したい」といったように、転職の方向性や希望が明確な場合は、特化型エージェントが強力な味方になります。

デメリットとしては、総合型に比べて求人数が限られる点が挙げられます。専門分野以外の求人は少ないため、選択肢の幅は狭まる可能性があります。自分の希望とエージェントの専門領域が少しでもずれていると、紹介される求人が全くないということも起こり得ます。

最適な戦略は、まず総合型エージェントに1社登録して幅広い選択肢を確保しつつ、自分の希望に合う特化型エージェントを1〜2社併用することです。これにより、それぞれのメリットを享受し、デメリットを補い合うことができます。

求人数の多さで選ぶ

転職活動において、選択肢の多さは非常に重要です。求人数の多さは、それだけ多くの企業との出会いのチャンスがあることを意味します。特に、勤務地や職種、労働条件などにこだわりたい場合、母数となる求人数が多ければ多いほど、希望に合致する求人が見つかる可能性は高まります。

各エージェントの公式サイトでは、保有求人数(公開求人数)を公表していることが多いので、まずチェックしてみましょう。一般的に、dodaチャレンジやリクルートエージェントといった総合型の大手エージェントは、圧倒的な求人数を誇ります。

ただし、注意すべきは「数」だけでなく「質」です。求人数が多くても、自分の希望する職種や業界のものが少なければ意味がありません。また、エージェントが保有する求人には、一般には公開されていない「非公開求人」が多数存在します。これは、企業の戦略上、公に募集したくない重要なポジションや、応募が殺到するのを避けたい人気企業の求人などです。質の高い求人は非公開になっているケースも多いため、公開求人数だけで判断せず、実際に登録して、どのような求人を紹介してもらえるかを確認することが重要です。

複数のエージェントに登録すれば、それぞれが保有する非公開求人にアクセスできるため、結果的に出会える求人の総数を増やすことができます。

サポート内容の充実度で選ぶ

転職エージェントの価値は、求人紹介だけではありません。むしろ、どのようなサポートを提供してくれるかが、転職の成否を大きく左右します。サポート内容はエージェントごとに特色があるため、自分が必要とする支援を受けられるかしっかりと見極めましょう。

チェックすべき主なサポート内容は以下の通りです。

- カウンセリングの質: あなたの経歴やスキル、障害特性や希望をどれだけ深く理解しようとしてくれるか。

- 書類添削: 履歴書や職務経歴書について、魅力を最大限に引き出すための具体的なアドバイスをくれるか。特に障害に関する記述方法をサポートしてくれるかは重要です。

- 面接対策: 企業ごとの傾向を踏まえた模擬面接や、想定問答集の作成支援など、実践的な対策を行ってくれるか。

- 条件交渉力: 給与や勤務条件、合理的配慮など、あなたに代わって企業と粘り強く交渉してくれるか。

- 入社後フォロー(定着支援): これが非常に重要です。入社して終わりではなく、その後も定期的に連絡をくれ、新しい職場での悩みや困りごとを相談できる体制があるか。長期的に安定して働くためには、この定着支援の有無が大きな違いを生むことがあります。

これらのサポート内容は、公式サイトだけでは完全に把握しきれない部分もあります。実際に登録後の面談で、担当アドバイザーに「どのようなサポートをどこまでしていただけますか?」と具体的に質問してみることをお勧めします。その際の回答の丁寧さや具体性も、エージェントの質を判断する材料になります。

拠点やオンライン面談の可否で選ぶ

転職活動の進めやすさという観点から、エージェントの拠点や面談方法も重要な選択基準です。

地方に住んでいる方や、障害の特性上、外出が難しい方にとっては、オンラインでの面談に対応しているかどうかは必須の確認項目です。現在では、ほとんどの大手・中堅エージェントが電話やWeb会議システム(Zoom、Teamsなど)を利用したオンライン面談に対応していますが、登録前に公式サイトで確認しておくと安心です。オンラインであれば、全国どこにいても、質の高いサポートを受けることができます。

一方で、「直接会ってじっくり話したい」「表情や雰囲気を見ながら相談したい」という方は、対面でのカウンセリングを希望するでしょう。その場合は、自宅や職場の近くにエージェントの拠点があるかを確認する必要があります。主要都市には多くのエージェントが拠点を構えていますが、地方都市になると限られてきます。公式サイトの「事業所一覧」や「アクセス」といったページで、所在地の確認が可能です。

自分のライフスタイルや希望するコミュニケーション方法に合わせて、物理的な制約なくスムーズに活動できるエージェントを選ぶことが、ストレスなく転職活動を続けるための鍵となります。

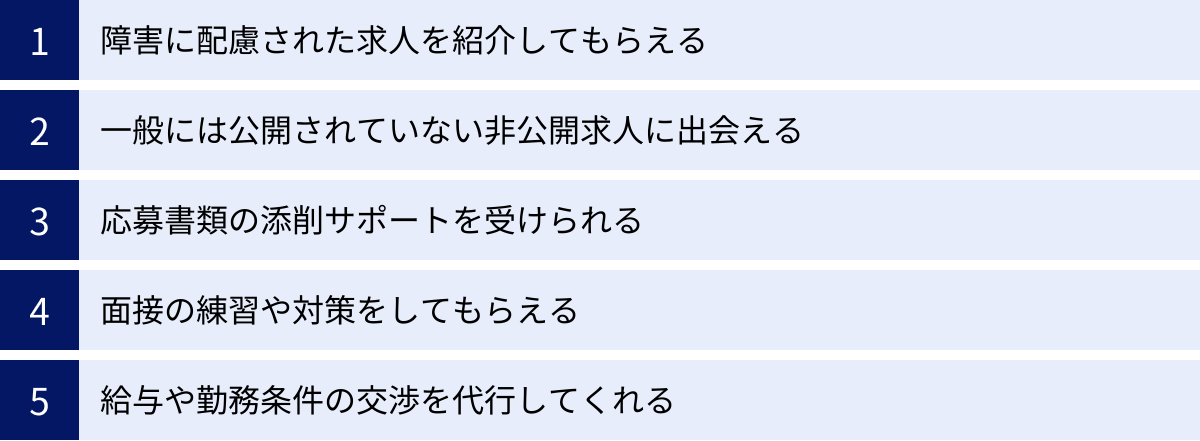

障害者向け転職エージェントを利用するメリット

障害者向け転職エージェントを利用することは、一人で転職活動を行うのに比べて、多くの実践的なメリットがあります。専門家のサポートを得ることで、転職活動の質と成功確率を大きく高めることができます。ここでは、具体的な5つのメリットを詳しく解説します。

障害に配慮された求人を紹介してもらえる

これが障害者向け転職エージェントを利用する最大のメリットと言えるでしょう。自分一人で求人を探す場合、求人票に「障害者歓迎」と書かれていても、具体的にどのような配慮が可能なのか、受け入れ体制が本当に整っているのかを判断するのは非常に困難です。

転職エージェントは、求人を紹介する前に、専門の担当者が企業に直接訪問したり、人事担当者と密に連携したりして、職場の環境や雰囲気、具体的な業務内容、そして障害のある社員に対する配慮の実績や体制を詳細に確認しています。

- 通院のための休暇取得は可能か

- 勤務時間の調整(時短勤務、フレックスタイム)はできるか

- 業務指示の方法で工夫してもらえることはあるか(口頭だけでなく、文書での指示など)

- 物理的な環境(車椅子用のスロープ、エレベーターの有無など)はどうか

上記のような、求職者が本当に知りたいけれど直接は聞きにくい情報を、エージェントが事前に把握してくれています。その上で、あなたの障害特性や希望する配慮と、企業の受け入れ体制が合致する求人のみを厳選して紹介してくれるのです。これにより、入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを大幅に減らすことができ、安心して長く働ける職場を見つけやすくなります。

一般には公開されていない非公開求人に出会える

多くの転職エージェントは、ウェブサイトなどで一般に公開している「公開求人」のほかに、登録者だけに紹介される「非公開求人」を多数保有しています。

企業が求人を非公開にする理由は様々です。

- 戦略的な募集: 新規事業の立ち上げメンバーや、経営に関わる重要なポジションなど、競合他社に知られたくない募集の場合。

- 応募殺到の回避: 大手企業や人気企業が公開で募集すると、膨大な数の応募が来てしまい、人事担当者の負担が大きくなりすぎるため、エージェントを通じて効率的に候補者を探したい場合。

- 急な欠員補充: 退職者が出たことによる急な欠員を、迅速に、かつピンポイントで埋めたい場合。

これらの非公開求人には、好条件の案件や、他では見られない魅力的なポジションが含まれていることが少なくありません。 転職エージェントに登録することで、こうした一般の市場には出回らない優良な求人情報にアクセスできる可能性が広がります。自分一人では決して出会えなかった企業との縁を繋いでくれるのは、エージェント利用の大きな魅力です。

応募書類の添削サポートを受けられる

履歴書や職務経歴書は、面接に進むための重要な「通行手形」です。特に障害者雇用(オープン就労)の場合、これまでの職務経験やスキルに加えて、「自身の障害について、どのように伝えれば企業に安心感と期待感を持ってもらえるか」という視点が非常に重要になります。

- 障害名をただ書くだけでなく、それによって業務上どのような影響があるのか。

- 苦手なことをカバーするために、自分でどのような工夫をしているのか。

- 自分の強みを活かして、どのように会社に貢献できるのか。

- どのような配慮があれば、安定して能力を発揮できるのか。

これらの点を、客観的かつポジティブな表現で記述するのは、一人ではなかなか難しいものです。障害者向け転職エージェントのキャリアアドバイザーは、数多くの求職者の書類作成をサポートしてきたプロフェッショナルです。あなたの強みが最大限に伝わるように、そして障害に関する記述がマイナスイメージにならないように、効果的な書き方を具体的にアドバイスしてくれます。採用担当者の視点を熟知しているからこそできる、的確な添削サポートは、書類選考の通過率を大きく高める要因となります。

面接の練習や対策をしてもらえる

書類選考を通過すれば、次はいよいよ面接です。面接は、自分という商品を企業に売り込むプレゼンテーションの場であり、十分な準備が結果を左右します。

転職エージェントでは、本番さながらの模擬面接を実施してくれることが多く、これは非常に価値のあるサポートです。

- 入室から退室までのマナー

- 自己紹介や志望動機の話し方

- これまでの経験やスキルのアピール方法

- 逆質問の内容

といった基本的な対策はもちろんのこと、障害者採用の面接で特に重要となる「障害に関する説明」についても、徹底的に練習することができます。「どのような配慮が必要ですか?」という質問に対して、ただ「〇〇してください」と要求するのではなく、「〇〇という特性があるため、△△といったご配慮をいただけると、よりパフォーマンスを発揮できます」というように、企業のメリットに繋がるような伝え方を一緒に考えてくれます。

また、エージェントは応募先企業ごとの面接の傾向(質問内容、面接官の雰囲気など)を把握しているため、より的を絞った実践的な対策が可能です。繰り返し練習することで、本番の緊張を和らげ、自信を持って面接に臨むことができるようになります。

給与や勤務条件の交渉を代行してくれる

内定が出た後、最後にして最大の難関とも言えるのが、給与や勤務条件の交渉です。特に給与や休日、必要な配慮事項など、自分からはなかなか言い出しにくいと感じる方は多いのではないでしょうか。

転職エージェントは、こうしたデリケートな条件交渉を、すべてあなたに代わって行ってくれます。 キャリアアドバイザーは、転職市場の相場や、あなたのスキル・経験に見合った適正な給与水準を熟知しています。その客観的なデータに基づいて、企業と対等な立場で交渉を進めてくれるため、個人で交渉するよりも有利な条件で合意できる可能性が高まります。

また、入社前に「合理的配慮」の内容を具体的に詰め、書面で確認するといった重要な手続きも、エージェントが間に入ってくれることでスムーズに進みます。これにより、入社後の認識のズレを防ぎ、安心して新しいキャリアをスタートさせることができます。この交渉代行サービスは、心理的な負担を軽減するだけでなく、実利的なメリットも非常に大きいと言えます。

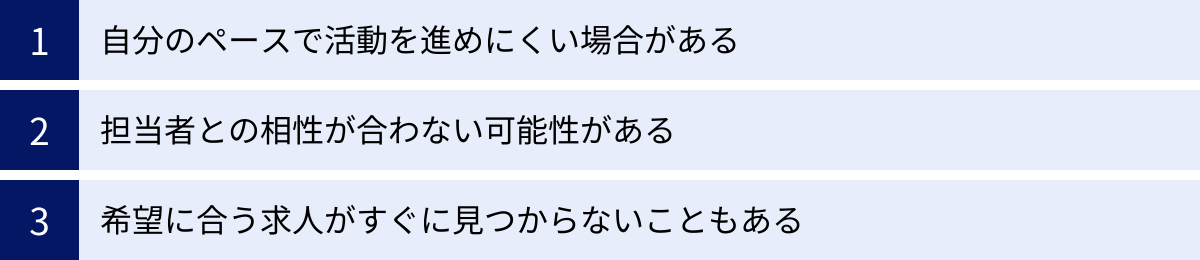

障害者向け転職エージェントを利用するデメリット

多くのメリットがある一方で、障害者向け転職エージェントの利用にはいくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることで、より効果的にサービスを活用できます。

自分のペースで活動を進めにくい場合がある

転職エージェントは、求職者と企業をマッチングさせ、成功報酬を得るビジネスモデルです。そのため、担当アドバイザーによっては、早期の転職決定を目指すあまり、求職者の意向を十分に汲み取らずに選考を急かしたり、頻繁に連絡をしてきたりするケースがあります。

例えば、「今週中にこの求人に応募しませんか」「他にも応募者がいるので早く決断してください」といったプッシュが、プレッシャーに感じられることもあるでしょう。特に、じっくり考えてから次のステップに進みたい方や、現職が忙しく、自分のペースで転職活動を進めたい方にとっては、こうした状況はストレスの原因になりかねません。

対策としては、最初のカウンセリングの段階で、自分の希望する活動ペースを明確に伝えることが重要です。「現職の都合上、週に1〜2社の検討が限界です」「連絡は平日の夕方以降にお願いします」など、具体的な希望を伝えておくことで、アドバイザーもあなたの状況を理解し、ペースを調整してくれやすくなります。自分のペースを尊重してくれないと感じた場合は、無理に合わせる必要はありません。

担当者との相性が合わない可能性がある

転職エージェントのサポートの質は、担当となるキャリアアドバイザーのスキルや人柄に大きく左右されます。アドバイザーも人間ですので、残念ながら相性が合わないというケースは起こり得ます。

- 知識・経験不足: 担当者が業界や職種、あるいはあなたの障害について知識が浅く、的確なアドバイスがもらえない。

- コミュニケーションの不一致: 話し方やコミュニケーションのスタイルが合わず、本音で相談しにくい。

- 価値観の違い: あなたのキャリアプランや希望を理解・尊重してくれず、一方的に求人を押し付けてくる。

このような状況では、転職活動がスムーズに進まないばかりか、精神的な負担も大きくなってしまいます。良いアドバイザーは、あなたの良き理解者であり、強力なパートナーとなりますが、相性が悪いとむしろ転職活動の足かせになりかねません。

もし「この担当者とは合わないな」と感じたら、決して我慢する必要はありません。 ほとんどのエージェントでは、担当者の変更を申し出ることが可能です。公式サイトの問い合わせフォームや、別の担当者に連絡するなどして、遠慮なく変更を依頼しましょう。担当者を変更することで、状況が劇的に改善されるケースは少なくありません。

希望に合う求人がすぐに見つからないこともある

「エージェントに登録すれば、すぐに理想の求人が見つかる」と期待しすぎるのは禁物です。エージェントは魔法の杖ではなく、あくまでマッチングを支援するサービスです。あなたの経歴、スキル、希望条件、そしてその時々の求人市場の状況によっては、紹介される求人が少なかったり、すぐには希望に合う求人が見つからなかったりすることもあります。

特に、以下のようなケースでは、求人紹介のハードルが上がることがあります。

- 希望条件が厳しい: 「年収〇〇万円以上、残業なし、在宅勤務必須」など、譲れない条件が多い場合。

- 未経験の職種への挑戦: これまでのキャリアと全く異なる分野への転職を希望する場合。

- ニッチな業界・職種: 求人自体の数が少ない専門分野を希望する場合。

紹介される求人がない、あるいは希望と違う求人ばかり紹介されると、「自分は市場価値が低いのではないか」と落ち込んでしまうかもしれません。

対策としては、まず希望条件に優先順位をつけることが大切です。「絶対に譲れない条件」「できれば叶えたい条件」「妥協できる条件」を自分の中で整理し、アドバイザーに伝えることで、紹介の精度が上がります。また、複数のエージェントに登録することで、それぞれが保有する異なる求人にアクセスでき、選択肢を広げることができます。すぐに結果が出なくても焦らず、長期的な視点でアドバイザーと信頼関係を築きながら、粘り強く活動を続ける姿勢が重要です。

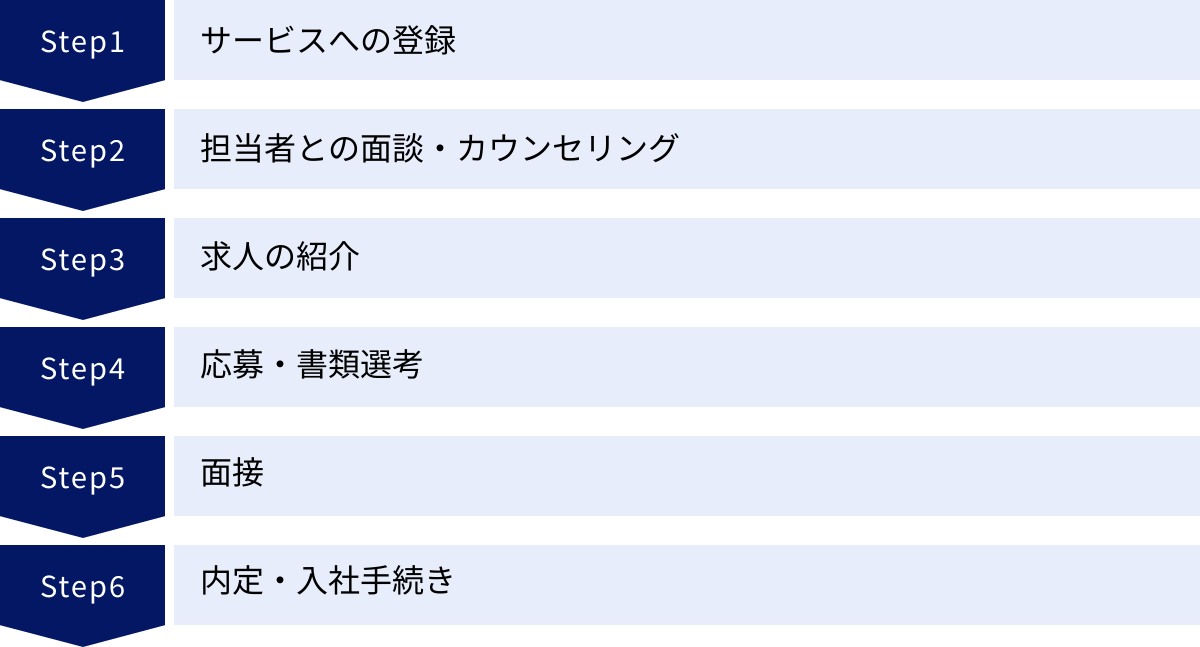

転職エージェントの利用開始から入社までの6ステップ

障害者向け転職エージェントを利用した転職活動は、一般的にどのような流れで進むのでしょうか。ここでは、サービスへの登録から実際に入社するまでの基本的な6つのステップを解説します。全体像を把握しておくことで、各段階で何をすべきかが明確になり、安心して活動を進められます。

① サービスへの登録

転職活動の第一歩は、利用したい転職エージェントの公式サイトから会員登録を行うことです。通常、登録は無料で、数分から10分程度で完了します。

登録フォームでは、氏名、連絡先などの基本情報に加えて、これまでの職務経歴の概要、希望する職種や勤務地などを入力します。この時点では、詳細な職務経歴書を準備していなくても問題ありません。まずは「このエージェントのサポートを受けてみたい」という意思表示として、気軽に登録してみましょう。

登録が完了すると、通常は数日以内にエージェント側からメールや電話で連絡があり、次のステップである面談の日程調整へと進みます。この段階で、履歴書や職務経歴書の提出を求められることが多いので、事前に準備しておくとスムーズです。

② 担当者との面談・カウンセリング

登録後、専門のキャリアアドバイザーとの面談(カウンセリング)が行われます。これは、転職活動の方向性を決める上で最も重要なプロセスです。面談は、エージェントのオフィスでの対面のほか、電話やWeb会議システムを使ったオンラインでも可能です。時間は60分から90分程度が一般的です。

この面談で、アドバイザーはあなたのことを深く理解しようとします。

- これまでの経歴とスキルの棚卸し: どんな仕事をしてきて、何ができるのか。

- 転職理由と今後の希望: なぜ転職したいのか、次はどんな働き方をしたいのか。

- 希望条件のヒアリング: 職種、業界、勤務地、給与、働き方など。

- 障害に関するヒアリング: 障害の内容、得意なこと・苦手なこと、必要な配慮など。

ここで大切なのは、見栄を張ったり嘘をついたりせず、正直に自分の状況や気持ちを伝えることです。経歴や希望、そして障害について正確に伝えることで、アドバイザーはあなたに最適な求人を探しやすくなります。この面談を通じて、自分では気づかなかった強みやキャリアの可能性をアドバイザーが引き出してくれることもあります。

③ 求人の紹介

面談で得た情報をもとに、キャリアアドバイザーがあなたにマッチすると判断した求人を紹介してくれます。紹介方法は、メールや専用のマイページを通じて行われることが一般的です。

紹介される求人票には、基本的な募集要項に加えて、アドバイザーが企業から直接ヒアリングした、より詳細な情報(職場の雰囲気、求める人物像、配慮体制など)が添えられていることもあります。

紹介された求人に対しては、ただ待つのではなく、「応募したい」「もう少し考えたい」「〇〇という点が希望と違うので見送りたい」といったフィードバックを速やかに返すことが重要です。あなたの反応を伝えることで、アドバイザーはあなたの好みをより深く理解し、次に紹介する求人の精度を高めることができます。

④ 応募・書類選考

紹介された求人の中から応募したい企業が見つかったら、アドバイザーにその意思を伝えます。すると、アドバイザーがあなたを企業に推薦し、応募手続きを進めてくれます。

この際、提出する履歴書や職務経歴書について、プロの視点から添削を受けることができます。特に、志望動機や自己PR、障害に関する説明など、企業に響く書き方を一緒に考えてくれます。アドバイザーは、推薦状を添えて応募してくれることもあり、書類選考の通過を強力に後押ししてくれます。

書類選考の結果は、アドバイザー経由で連絡が来ます。通過すれば、次の面接ステップに進みます。

⑤ 面接

書類選考を通過すると、いよいよ企業との面接です。面接の日程調整は、すべてアドバイザーが代行してくれます。あなたは希望の日時をいくつか伝えるだけでよく、現職で働きながらでもスムーズにスケジュールを組むことができます。

面接前には、アドバイザーによる徹底した面接対策が受けられます。

- 応募先企業の事業内容や面接の傾向

- よく聞かれる質問とその回答例

- 障害や必要な配慮についての効果的な伝え方

- 模擬面接による実践的な練習

これらのサポートにより、万全の準備で本番に臨むことができます。面接後には、アドバイザーに手応えや感想をフィードバックし、次の対策に活かします。面接の結果も、アドバイザーを通じて伝えられます。

⑥ 内定・入社手続き

最終面接を通過し、企業から「内定」の連絡が来たら、ゴールはもうすぐです。内定の通知もアドバイザーから行われ、労働条件(給与、役職、勤務時間など)が提示されます。

ここで、自分では言い出しにくい給与や勤務条件、配慮事項に関する最終交渉をアドバイザーが代行してくれます。あなたが納得できる条件で入社できるよう、最後までサポートしてくれます。

双方が条件に合意すれば、正式に内定承諾となります。その後は、アドバイザーの助言を受けながら、入社日の調整や、現在の職場の円満な退職手続きを進めていきます。エージェントによっては、入社後も定期的に連絡をくれ、新しい環境に馴染めるようフォローしてくれる「定着支援」サービスを提供している場合もあります。

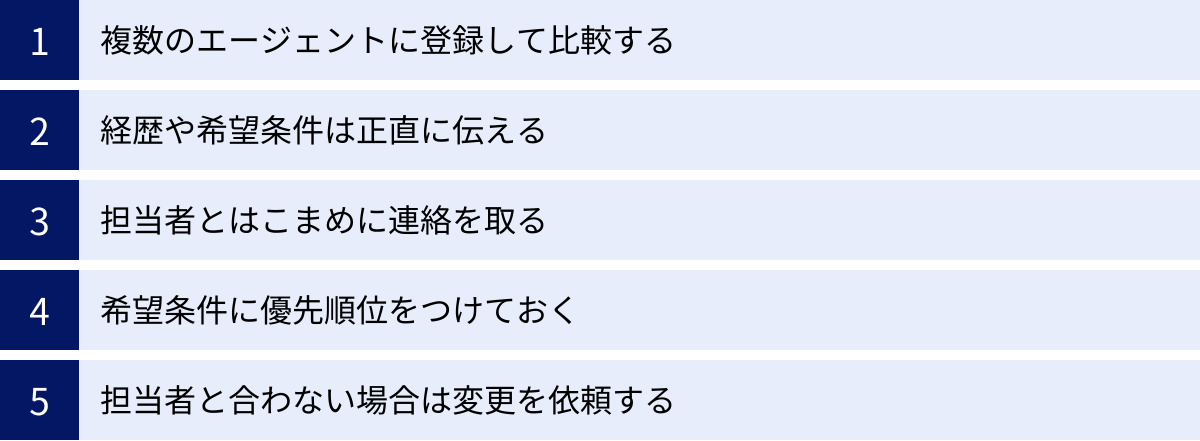

転職エージェントを最大限に活用するポイント

転職エージェントは、登録して待っているだけではその価値を十分に引き出せません。受け身ではなく、主体的に、そして戦略的に活用することで、転職成功の可能性は格段に高まります。ここでは、エージェントを「使いこなす」ための5つの重要なポイントを紹介します。

複数のエージェントに登録して比較する

転職エージェントを1社に絞る必要は全くありません。むしろ、2〜3社に複数登録することをお勧めします。 これには、以下のような大きなメリットがあります。

- 担当者との相性を見極められる: 転職活動の成否は、担当アドバイザーとの相性に大きく左右されます。複数のエージェントに登録すれば、様々なアドバイザーと接することができ、その中から最も信頼でき、自分に合っていると感じる人をメインの相談相手に選ぶことができます。いわゆる「担当者ガチャ」のリスクを回避する最も効果的な方法です。

- 紹介される求人の幅が広がる: エージェントごとに、取引のある企業や得意な業界が異なります。また、それぞれが独自の「非公開求人」や「独占求人」を保有しています。複数登録することで、より多くの、そして多様な求人にアクセスすることができ、選択肢が格段に広がります。A社では紹介されなかった優良求人が、B社から紹介されるといったケースは珍しくありません。

- 多角的なアドバイスを得られる: 同じ経歴や希望を伝えても、アドバイザーによって提案されるキャリアプランやアドバイスは異なることがあります。複数の視点から意見をもらうことで、自分の市場価値を客観的に把握したり、自分では思いつかなかった新たなキャリアの可能性に気づいたりすることができます。

まずは、求人数の多い「総合型」のエージェントを1社、そして自分の希望(特定の障害、業界など)に合った「特化型」のエージェントを1〜2社、といった組み合わせで登録してみるのが良いでしょう。

経歴や希望条件は正直に伝える

キャリアアドバイザーとの最初の面談は、転職活動の土台を作る非常に重要な場です。このとき、経歴やスキル、そして希望条件について、正直かつ正確に伝えることが何よりも大切です。

少しでも自分を良く見せたいという気持ちから、経歴を誇張したり、できないことを「できる」と言ってしまったりすると、後々必ずミスマッチに繋がります。例えば、実際よりも高いスキルを持っていると伝えてしまうと、自分の能力ではついていけないような求人を紹介され、仮に入社できたとしても苦労するのは自分自身です。

同様に、障害の状況や必要な配慮についても、隠さずに伝えましょう。「これを言うと不利になるかもしれない」と不安に思うことこそ、正直に相談するべきです。プロのアドバイザーは、それをネガティブな情報としてではなく、最適な職場を見つけるための重要な情報として受け止め、伝え方を工夫したり、理解のある企業を探したりしてくれます。

信頼関係は、正確な情報共有から始まります。正直に話すことで、アドバイザーはあなたという人間を正しく理解し、真にあなたのためになるサポートを提供できるようになるのです。

担当者とはこまめに連絡を取る

キャリアアドバイザーは、多くの求職者を同時に担当しています。その中で、「この人は本気で転職しようとしている」と認識してもらうことは、質の高いサポートを引き出す上で非常に重要です。

その意欲を示す最も簡単な方法が、こまめな連絡(報・連・相)です。

- 求人を紹介されたら、できるだけ早く応募意思の有無や感想を返信する。

- 選考が進んだら、その状況を報告する。

- 何か疑問や不安があれば、些細なことでも相談する。

こうした積極的なコミュニケーションを取ることで、アドバイザーはあなたの状況を常に把握でき、タイムリーな情報提供やサポートがしやすくなります。また、熱意のある求職者には、「良い求人が出たら、まずこの人に紹介しよう」と、優先的に情報を回してくれる可能性も高まります。

逆に、連絡が滞りがちになると、「転職意欲が低いのかな」と判断され、サポートの優先順位が下がってしまうこともあり得ます。忙しい中でも、簡単な一言でも良いので、定期的にコンタクトを取ることを心がけましょう。

希望条件に優先順位をつけておく

転職において、すべての希望を100%満たす求人を見つけるのは、現実的には非常に困難です。そこで重要になるのが、自分の希望条件に優先順位をつけておくことです。

「給与」「勤務地」「仕事内容」「働き方(残業の有無、在宅勤務など)」「企業文化」など、あなたが転職で実現したいことをすべて書き出し、以下の3つに分類してみましょう。

- 絶対に譲れない条件 (Must): これが満たされないなら転職しない、というレベルの最重要項目。

- できれば叶えたい条件 (Want): 必須ではないが、満たされていると嬉しい項目。

- 妥協できる条件 (N/A): あまりこだわらない、あるいは他の条件が良ければ諦められる項目。

このように優先順位を整理し、アドバイザーに明確に伝えることで、彼らは求人を探す際の「軸」を理解しやすくなります。これにより、的外れな求人紹介が減り、よりあなたの希望の核心に近い求人が見つかる可能性が高まります。また、自分自身も、複数の内定が出た際にどの企業を選ぶべきか、判断の基準が明確になり、迷いを減らすことができます。

担当者と合わない場合は変更を依頼する

前述の通り、担当アドバイザーとの相性は非常に重要です。もし、「話が噛み合わない」「こちらの意図を汲んでくれない」「高圧的に感じる」など、少しでも違和感や不満を感じた場合は、遠慮なく担当者の変更を申し出ましょう。

「変更を申し出るのは気まずい」「悪い評価をされるのではないか」と躊躇する方もいるかもしれませんが、これはあなたの権利です。転職という人生の大きな決断をサポートしてもらうパートナーですから、信頼できない相手と無理に活動を続ける必要は全くありません。むしろ、我慢して活動を続けることの方が、精神的なストレスが溜まり、良い結果に繋がりません。

ほとんどのエージェントには、担当者変更を受け付ける窓口(ウェブサイトの問い合わせフォーム、総合受付の電話番号など)が用意されています。理由を正直に、かつ簡潔に伝えれば、スムーズに対応してもらえます。担当者が変わるだけで、転職活動が驚くほど円滑に進むことはよくあります。自分に合ったパートナーを見つけることも、エージェント活用の重要なスキルの一つです。

転職活動を始める前に知っておきたい基礎知識

障害者向け転職エージェントを利用する前に、関連する基本的な知識を身につけておくことは、よりスムーズで戦略的な転職活動に繋がります。ここでは、特に重要な4つのテーマについて解説します。

障害者雇用(オープン就労)と一般雇用(クローズ就労)の違い

障害のある方の働き方には、大きく分けて「オープン就労」と「クローズ就労」の2つの選択肢があります。どちらを選ぶかによって、転職活動の進め方や働き方が大きく変わるため、それぞれのメリット・デメリットを正しく理解することが重要です。

| 働き方 | オープン就労(障害者雇用) | クローズ就労(一般雇用) |

|---|---|---|

| 概要 | 障害があることを企業に開示して働く | 障害があることを企業に開示せずに働く |

| 応募枠 | 障害者雇用枠 | 一般雇用枠 |

| 必要なもの | 障害者手帳 | 特になし |

オープン就労のメリット・デメリット

オープン就労とは、自身の障害について企業に開示した上で、障害者雇用枠で就職・転職することです。

【メリット】

- **合理的配慮を受けやすい: これが最大のメリットです。障害特性を企業が理解しているため、通院のための休暇、勤務時間の調整、業務内容の調整、物理的環境の整備など、安定して働くために必要な配慮を得やすくなります。

- **定着しやすい: 障害への理解がある環境で働けるため、無理なく業務に取り組め、心身の負担が軽減されます。結果として、長期的に安定して働き続けやすい傾向があります。

- **周囲の理解を得やすい: 上司や同僚が障害について知っているため、困ったときに相談しやすく、サポートを得やすい環境が期待できます。

【デメリット】

- **求人の選択肢が少ない: 一般雇用枠に比べると、障害者雇用枠の求人数は少ないのが現状です。特に、専門職や管理職などのポジションは限られる傾向があります。

- **給与水準が低い傾向がある: 業務内容が定型的なものに限定されたり、勤務時間に制約があったりすることから、一般雇用の同職種と比較して給与水準が低くなる場合があります。

- **キャリアアップが限定される可能性: 企業によっては、障害者雇用で採用された社員のキャリアパスが限定的であるケースも見られます。

クローズ就労のメリット・デメリット

クローズ就労とは、障害があることを企業に開示せず、一般の応募者と同じ土俵で就職・転職することです。

【メリット】

- **求人の選択肢が圧倒的に多い: すべての一般求人が対象となるため、職種や業界、ポジションの選択肢が格段に広がります。

- **給与水準が高い傾向がある: 障害を理由に給与が低くなることはなく、スキルや経験が正当に評価されれば、オープン就労よりも高い給与を得られる可能性があります。

- **キャリアアップの機会が多い: 障害による区別がないため、他の社員と同様にキャリアアップや昇進の機会があります。

【デメリット】

- **合理的配慮を受けられない: 障害を開示していないため、当然ながら企業に配慮を求めることはできません。通院や体調管理など、すべて自己責任で行う必要があります。

- **心身への負担が大きくなる可能性: 業務内容や労働環境が自分の特性に合わない場合、無理をしてしまい、体調を崩したり、症状が悪化したりするリスクがあります。

- **常に不安を抱える可能性: 「いつか障害のことがバレてしまうのではないか」という不安を抱えながら働くことになり、精神的なストレスを感じる場合があります。

どちらを選ぶべきかは、障害の程度、必要な配慮の内容、ご自身のキャリアプラン、そして何を最も重視するかによって異なります。転職エージェントのキャリアアドバイザーに相談し、専門家の意見も参考にしながら、慎重に判断することが大切です。

障害者雇用の市場動向

転職活動を始めるにあたり、現在の障害者雇用の市場がどのような状況にあるのかを把握しておくことは有益です。結論から言うと、障害者雇用の市場は拡大傾向にあり、企業側の採用意欲も高まっています。

この背景には、「障害者雇用促進法」の存在があります。この法律では、企業に対して、全従業員数に一定の割合(法定雇用率)を掛けた人数以上の障害者を雇用することを義務付けています。この法定雇用率は段階的に引き上げられており、直近では2024年4月に2.3%から2.5%へ、さらに2026年7月には2.7%へと引き上げられる予定です。

参照:厚生労働省「令和6年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります」

法定雇用率の引き上げに伴い、対象となる企業の範囲も広がり、多くの企業がこれまで以上に障害者採用を積極的に進める必要に迫られています。厚生労働省の発表によると、民間企業で雇用されている障害者の数は、2023年時点で約64.2万人となり、20年連続で過去最高を更新しました。

参照:厚生労働省「令和5年 障害者雇用状況の集計結果」

また、近年では、法律で定められた義務としてだけでなく、ダイバーシティ&インクルージョン(D&I)推進の一環として、多様な人材の活躍を企業の成長戦略と捉える企業が増えています。障害のある社員がその能力を最大限に発揮できる環境を整えることが、組織全体の活性化に繋がると考えられているのです。

このように、社会的な要請と企業側の意識変化の両面から、障害のある方にとっての転職市場は追い風が吹いていると言えます。これは、転職希望者にとって大きなチャンスです。

自分の障害について整理し、伝え方を準備する

オープン就労で転職活動を行う場合、自分の障害について、エージェントのアドバイザーや企業の面接官に分かりやすく説明することが不可欠です。そのために、事前に自己分析を行い、情報を整理しておくことが極めて重要です。

以下の項目について、自分の言葉で説明できるように準備しておきましょう。

- 障害の客観的な事実:

- 障害者手帳の種類と等級

- 障害名と診断された時期

- 障害の原因(先天性、病気、事故など)

- 障害による影響(できること・できないこと):

- 得意なこと・強み: (例:「集中力が高く、単独で黙々と行う作業が得意」「ルールや手順が明確な業務は正確にこなせる」)

- 苦手なこと・課題: (例:「一度に複数の指示を受けると混乱しやすい」「急な予定変更への対応が苦手」「騒がしい環境だと集中しにくい」)

- 自己対処・工夫していること:

- 苦手なことをカバーするために、自分でどのような工夫をしているか。(例:「指示はメモを取るようにしている」「タスクリストを作成して優先順位をつけている」)

- 求める合理的配慮:

- 安定して能力を発揮するために、会社にどのような配慮をしてもらいたいか。具体的かつ現実的な内容で伝える。(例:「指示は口頭だけでなく、チャットなどテキストでもお願いしたい」「週に一度、1時間程度の通院時間を確保したい」)

これらの情報を整理した「自己説明書」や「配慮事項シート」のようなものを作成しておくと、面談や面接の場で慌てずに、かつ的確に自分のことを伝えることができます。これは、企業側に安心感を与え、あなたが自己管理能力の高い人材であることをアピールする上でも非常に有効です。

企業に求められる合理的配慮とは

「合理的配慮」は、オープン就労を目指す上で鍵となる概念です。これは、障害者差別解消法において、企業(事業者)に提供が義務付けられているものです。

合理的配慮とは、障害のある人が、障害のない人と平等に機会を得られるように、個々の状況に応じて行われる調整や変更のことを指します。重要なのは、企業に対して「過重な負担」にならない範囲で提供されるという点です。何が過重な負担にあたるかは、企業の規模や財務状況、配慮にかかる費用などを総合的に考慮して個別に判断されます。

具体的には、以下のようなものが合理的配慮の例として挙げられます。

- 物理的環境への配慮:

- 車椅子用のスロープや手すりの設置

- 机の高さや配置の調整

- 拡大鏡や音声読み上げソフトの導入

- 業務遂行に関する配慮:

- 業務マニュアルの図やイラストを用いた分かりやすい表現への変更

- 業務指示を一つずつ、かつ文書で行う

- 本人の能力に合わせて業務量を調整する

- 働き方に関する配慮:

- 通院のための休暇取得や時間単位の年休制度の活用

- ラッシュアワーを避けた時差出勤の許可

- 定期的な面談の実施によるコミュニケーションの確保

自分が求める配慮が、この「合理的配慮」の範囲内にあるかどうかを考えることが大切です。一方的な要求ではなく、「このような配慮をいただければ、私は〇〇という形で会社に貢献できます」というように、企業側のメリットとセットで伝える姿勢が、円滑な合意形成に繋がります。

障害者の転職に関するよくある質問

最後に、障害のある方の転職活動において、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。

転職エージェントはなぜ無料で利用できるのですか?

求職者が転職エージェントのサービスを無料で利用できるのは、エージェントが企業側から「成功報酬」として手数料を受け取っているからです。

具体的には、転職エージェントが紹介した求職者の採用が決定し、その人が無事に入社した場合に、企業がエージェントに対してその人の年収の数十パーセント(一般的に30〜35%程度)を紹介手数料として支払います。この収益モデルがあるため、求職者はカウンセリングから入社後のフォローまで、一切費用を負担することなく、充実したサポートを受けられるのです。

障害者手帳がなくてもサービスは利用できますか?

基本的には、障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳)を所持している、または申請中であることが、障害者向け転職エージェントの利用や障害者雇用枠への応募の前提となります。

ただし、エージェントによっては、まだ手帳を取得していなくても、医師の診断書があれば相談に応じてくれる場合があります。また、「障害者グレーゾーン」の方や、これから手帳の申請を考えている方の相談に乗ってくれるサービスもあります。

まずは気になるエージェントに問い合わせて、自身の状況で利用可能かを確認してみることをお勧めします。ただし、最終的に障害者雇用枠で企業に応募する際には、障害者手帳が必須となる点は覚えておきましょう。

障害者雇用だと給料は低くなりますか?

一般的には、同じ企業の同じような職種で比較した場合、障害者雇用の給与水準は一般雇用よりも低くなる傾向があります。 これは、勤務時間に制約があったり、業務内容が比較的定型的なものに限定されたりすることが一因です。

しかし、一概に「障害者雇用=給料が低い」と決まっているわけではありません。専門的なスキルや豊富な経験を持つ方であれば、一般雇用と遜色ない、あるいはそれ以上の給与を得ることも十分に可能です。特に、ITエンジニアや経理・人事などの専門職では、スキルが正当に評価され、高い給与水準の求人も存在します。

大切なのは、自分のスキルや経験の市場価値を正しく把握し、転職エージェントと協力して、適切な条件で交渉することです。

今の会社で働きながら転職活動はできますか?

はい、全く問題なく可能です。むしろ、多くの方が在職中に転職活動を行っています。 収入が途絶えるリスクを避け、精神的な余裕を持って活動できるため、在職中の転職活動が一般的です。

転職エージェントを利用すれば、企業との面接日程の調整など、面倒なやり取りをすべて代行してくれます。平日の夜や土日など、あなたの都合の良い時間に面談や連絡を取り合うことができるため、現在の仕事に支障をきたすことなく、効率的に活動を進めることができます。円満退職に向けたアドバイスももらえるので、安心して次のステップに進めます。

正社員以外の求人(契約社員など)もありますか?

はい、多くの転職エージェントで、正社員だけでなく、契約社員、嘱託社員、パート・アルバイトなど、多様な雇用形態の求人を扱っています。

特に、まずは環境に慣れることを優先したい方や、フルタイム勤務に不安がある方にとっては、契約社員や時短勤務のパートなどからスタートするのも有効な選択肢です。企業によっては、契約社員として入社した後、勤務実績や本人の希望に応じて正社員へ登用する「正社員登用制度」を設けている場合も多くあります。

カウンセリングの際に、希望する雇用形態をアドバイザーに伝えることで、あなたのライフプランや体調に合った働き方ができる求人を紹介してもらえます。