人生100年時代と言われる現代において、50代はキャリアの終盤ではなく、むしろ新たな挑戦を始める絶好の機会と捉えられるようになりました。長年培ってきた経験やスキルを活かし、より充実したキャリアを築きたいと考える50代の方は少なくありません。

しかし、いざ転職活動を始めようとすると、「50代向けの求人はあるのだろうか」「若い世代に比べて不利になるのではないか」といった不安がよぎるのも事実です。確かに、50代の転職は20代や30代とは異なる視点と戦略が求められます。

この記事では、50代の転職市場のリアルな現状から、転職を成功に導くための具体的なコツ、そして自分に合った転職サイト・エージェントの選び方までを網羅的に解説します。さらに、厳選した50代向けのおすすめ転職サイト・エージェント20選を、それぞれの特徴とともに詳しくご紹介します。

この記事を最後まで読めば、50代の転職活動における不安を解消し、自信を持って次の一歩を踏み出すための知識とツールが手に入ります。あなたの豊富な経験と知見を最大限に活かせる、理想のキャリアを見つけるための羅針盤として、ぜひご活用ください。

目次

50代の転職市場の現状

50代の転職活動を始めるにあたり、まずは現在の市場環境を正しく理解することが不可欠です。漠然とした不安を抱えるのではなく、客観的なデータと企業側の視点を把握することで、取るべき戦略が見えてきます。ここでは、50代の転職市場のリアルな現状について、求人数の動向や企業が求める人物像、主な転職理由といった観点から詳しく解説します。

50代の転職は厳しい?求人数の動向と転職成功率

「50代の転職は厳しい」というイメージは根強くありますが、実際のところはどうなのでしょうか。結論から言えば、若年層と比較すれば求人数が限られるのは事実ですが、決して不可能ではなく、むしろ追い風も吹いている状況です。

総務省統計局の「労働力調査」によると、近年、転職者数は増加傾向にあり、特に中高年層の転職が活発化しています。これは、少子高齢化に伴う労働力人口の減少を背景に、多くの企業が即戦力となる経験豊富な人材を求めるようになったためです。かつては年齢を理由に書類選考で落とされていたケースも、今では「50代ならではの経験」を高く評価する企業が増えています。

厚生労働省が発表する有効求人倍率を見ても、全体の求人数は高い水準で推移しており、人手不足感は依然として強いことがわかります。もちろん、全年齢を対象としたデータであるため、50代に限定すると状況は異なります。一般的に、求人数は20代〜30代がピークで、年齢が上がるにつれて減少していく傾向にあります。

しかし、悲観する必要はありません。重要なのは、50代には50代向けの求人市場が存在するという事実です。求人の「量」ではなく「質」に目を向けることが、50代の転職成功の鍵となります。例えば、経営幹部や事業部長クラスのポジション、特定の分野における高度な専門職などは、豊富な実務経験を持つ50代こそがメインターゲットとなる求人です。

転職成功率については、一概に数値を出すことは難しいですが、リクルートの調査では、転職決定者の年齢構成において40歳以上の割合が増加傾向にあることが示されています。これは、企業の中途採用意欲が高まり、ベテラン層の採用が積極的に行われていることの表れと言えるでしょう。(参照:株式会社リクルート 2023年度下半期(10月~3月)の正社員・正職員の中途採用見通し)

ただし、楽観視は禁物です。求人がある一方で、企業が求めるスキルや経験のレベルは高く、誰でも簡単に転職できるわけではありません。自分の市場価値を客観的に見極め、企業側の期待に応えられる強みを的確にアピールする準備が不可欠です。厳しい側面とチャンスの両方を理解し、戦略的に活動を進めることが重要となります。

企業が50代の候補者に期待するスキルや経験

企業はなぜ、あえて50代の人材を採用しようとするのでしょうか。その背景には、若手人材だけでは補えない、ベテランならではの価値への期待があります。企業が50代の候補者に具体的に何を求めているのかを理解することは、自身の強みをアピールする上で極めて重要です。

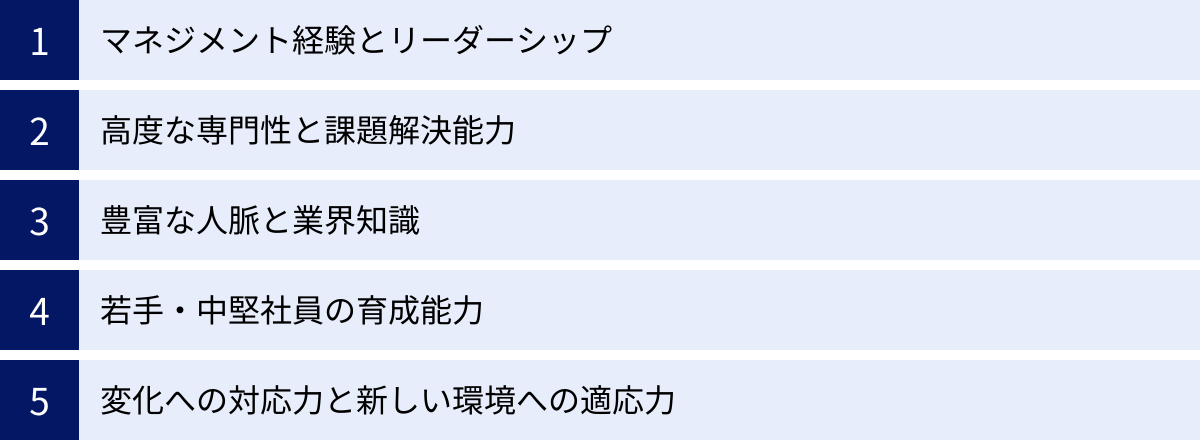

主に期待されるスキルや経験は、以下の通りです。

- マネジメント経験とリーダーシップ

最も期待されるのが、チームや組織を率いて成果を上げてきたマネジメント経験です。単に役職に就いていたというだけでなく、目標設定、進捗管理、部下の育成、部門間の調整、予算管理など、具体的な実績が求められます。特に、困難な状況を乗り越えてプロジェクトを成功に導いた経験や、組織の課題を解決した経験は高く評価されます。 - 高度な専門性と課題解決能力

長年のキャリアで培われた、特定の分野における深い知見や専門スキルは大きな武器になります。例えば、経理・財務、法務、人事、IT、研究開発などの専門職では、複雑で難易度の高い課題を即座に解決できる能力が期待されます。ニッチな分野であっても、他の誰もが持たないような専門性があれば、引く手あまたとなる可能性もあります。 - 豊富な人脈と業界知識

同業種への転職の場合、これまでに築き上げた社内外の人脈は非常に価値のある資産と見なされます。新たな販路の開拓、有力なパートナー企業との連携、業界のキーパーソンとのネットワークなどは、事業を円滑に進め、新たなビジネスチャンスを生み出す上で大きなアドバンテージとなります。また、業界の動向や慣習を深く理解していることも、即戦力として期待されるポイントです。 - 若手・中堅社員の育成能力

多くの企業では、次世代のリーダー育成が課題となっています。50代の候補者には、自身のプレイヤーとしての活躍だけでなく、培ってきた知識やノウハウを若手や中堅社員に伝承し、組織全体のレベルアップに貢献する「メンター」としての役割も期待されています。面接では、過去にどのように後進の指導・育成に関わってきたかを具体的に語れると良いでしょう。 - 変化への対応力と新しい環境への適応力

意外に思われるかもしれませんが、企業は50代の候補者の「柔軟性」を注意深く見ています。過去の成功体験に固執せず、新しい会社の文化ややり方を素直に受け入れ、学んでいこうとする姿勢が重要です。特に、年下の上司のもとで働く可能性も考慮し、謙虚にコミュニケーションを取れるかどうかが評価の分かれ目となります。

これらの期待を理解し、自身のキャリアの中から合致する経験を抽出し、具体的なエピソードを交えて語れるように準備しておくことが、選考を突破するための鍵となります。

50代で転職する人の主な理由

50代というキャリアの節目に、なぜ多くの人が転職という決断をするのでしょうか。その理由は千差万別ですが、いくつかの共通したパターンが見られます。自身の転職理由を明確にすることは、転職の軸を定め、企業選びや面接での受け答えをスムーズにする上で役立ちます。

- キャリアの行き詰まりと新たな挑戦

現在の会社で役職定年を迎えたり、昇進の道が閉ざされたりして、これ以上の成長が見込めないと感じるケースです。「このまま定年まで同じ仕事を続けるのか」という疑問から、培ってきたスキルを新しい環境で試し、もう一度挑戦したいという意欲が転職の動機となります。 - 会社の将来性や経営方針への不安

会社の業績不振や事業の縮小、あるいは経営陣の交代による方針転換など、所属する組織の将来に不安を感じて転職を決意する人も少なくありません。特に50代は、定年までの残り時間を考えると、安定した環境で安心して働きたいという思いが強くなる年代です。 - より良い労働条件(年収・待遇)を求めて

自身の専門性や実績が、現在の会社で正当に評価されていないと感じる場合、より高い年収や良い待遇を求めて転職するケースです。特に、ハイクラス向けの転職市場では、実績次第で大幅な年収アップを実現することも可能です。 - 仕事のやりがいや社会貢献

給与や役職だけでなく、「本当にやりたい仕事」や「社会の役に立つ仕事」を求めて転職する人も増えています。キャリアの集大成として、自身の経験を活かして社会課題の解決に貢献したいという思いが、NPOやソーシャルビジネス、地方創生関連の仕事などへ向かわせます。 - ワークライフバランスの改善

子育てが一段落し、自身の時間を大切にしたいと考えるようになるのもこの年代の特徴です。過度な長時間労働や休日出勤、頻繁な転勤などから解放され、趣味や家族との時間を確保するために、働き方を変えたいというニーズが高まります。リモートワークの普及も、この動機を後押ししています。 - 早期退職優遇制度の利用

企業の構造改革などに伴う早期退職優遇制度を利用し、退職金を元手に次のキャリアを模索するケースです。経済的な余裕を持って転職活動に臨めるため、焦らずに自分に合った仕事を探すことができます。

これらの理由を整理し、自分が今回の転職で「何を最も重視するのか」を明確にすることが、50代の転職活動における最初の、そして最も重要なステップとなります。

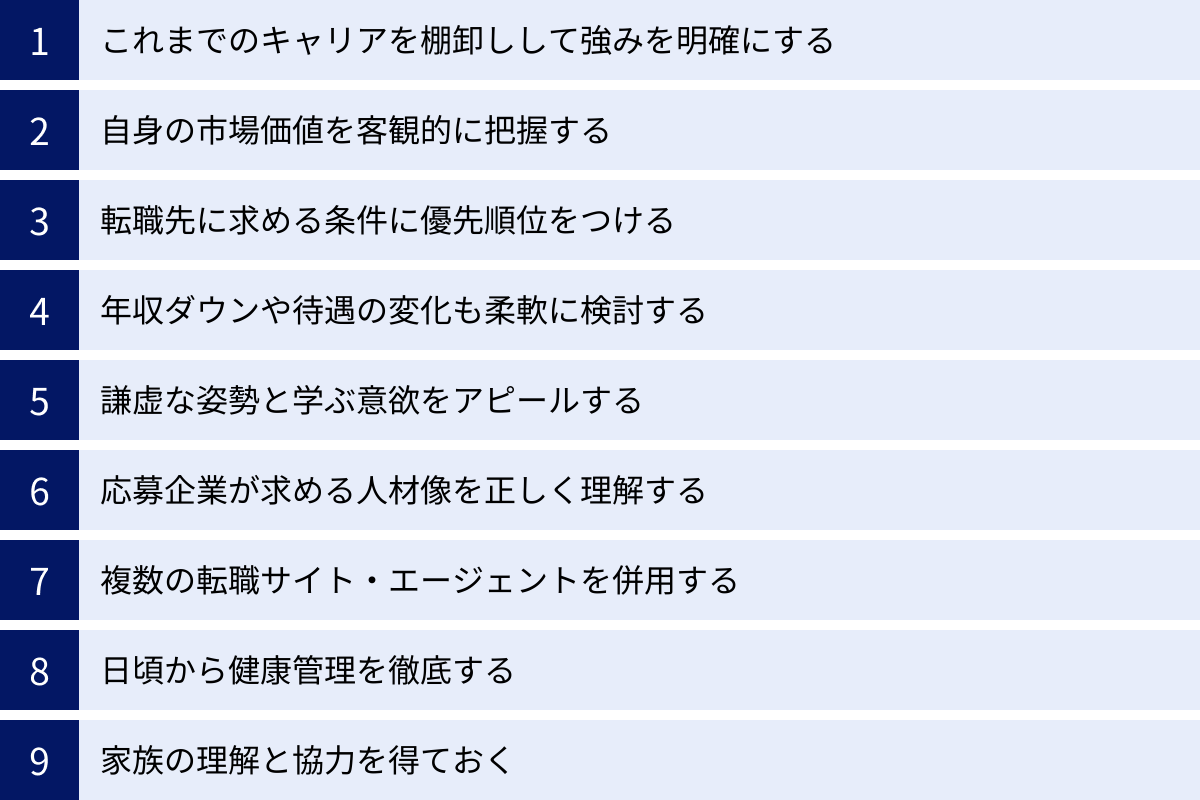

50代の転職を成功させる9つのコツ

50代の転職は、若手とは異なる戦略と心構えが必要です。長年のキャリアで培った経験という強みを最大限に活かし、同時に年齢に伴う懸念点を払拭するための工夫が求められます。ここでは、50代の転職を成功へと導くための9つの具体的なコツを解説します。

① これまでのキャリアを棚卸しして強みを明確にする

転職活動の出発点は、自分自身を深く理解することから始まります。特に50代の場合、キャリアが長いため、漠然と「色々なことをやってきた」という認識に留まりがちです。成功のためには、これまでの職務経歴を具体的かつ客観的に振り返り、応募先企業に貢献できる「強み」を言語化する必要があります。

キャリアの棚卸しの具体的な方法としては、「キャリアの棚卸しシート」を作成するのがおすすめです。以下の項目を時系列で書き出してみましょう。

- 所属期間・会社名・部署名・役職

- 担当した業務内容: 具体的なタスクをできるだけ細かく書き出します。

- 役割・立場: プロジェクトリーダー、マネージャー、メンバーなど、どのような立場で関わったかを明記します。

- 実績・成果: 「売上を前年比120%に向上させた」「新規顧客を50社開拓した」「業務プロセスを改善し、コストを15%削減した」など、できる限り定量的な数値で示します。数値化が難しい場合は、「新人のOJT制度を立ち上げ、定着率を向上させた」のように、具体的な行動と結果を記述します。

- 工夫した点・困難を乗り越えた経験: どのような課題に対し、どう考え、どう行動したのか。そのプロセスから、あなたの思考特性や問題解決能力が明らかになります。

- 得られたスキル・知識: マネジメントスキル、専門知識、語学力、PCスキルなど。

この作業を通じて、自分のキャリアを客観視できるようになります。そして、書き出した要素の中から、再現性があり、かつ応募先企業で活かせるものを「強み」として抽出します。例えば、「複数の部署を巻き込みながらプロジェクトを推進した経験」は「調整力・リーダーシップ」という強みになります。「過去のデータ分析から新たなマーケティング施策を立案し成功させた経験」は「分析力・企画力」という強みとしてアピールできます。この棚卸し作業が、後の職務経歴書作成や面接対策の強固な土台となります。

② 自身の市場価値を客観的に把握する

長年同じ会社に勤めていると、自分のスキルや経験が社外でどの程度通用するのか、適正な年収はいくらなのか、といった「市場価値」が分からなくなりがちです。しかし、適切な目標設定と戦略立案のためには、自身の市場価値を客観的に把握することが不可欠です。

市場価値を把握するには、主に3つの方法があります。

- 転職サイトのスカウト機能や年収査定ツールを利用する

多くの転職サイトには、職務経歴などを登録すると、企業やヘッドハンターからスカウトが届く機能があります。どのような企業から、どのようなポジションで、どの程度の年収提示でスカウトが来るかを見ることで、自身の市場価値を測る一つの指標になります。また、年収査定ツールを使えば、自分の経歴に近い人の平均年収を知ることもできます。 - 転職エージェントとの面談

これが最も確実で効果的な方法です。プロのキャリアアドバイザーに職務経歴書を見せ、キャリア相談をすることで、客観的な視点からあなたの強みや改善点、そして現在の転職市場におけるあなたの価値(想定年収や紹介可能な求人のレベル)を具体的に教えてもらえます。複数のエージェントと面談し、多角的な意見を聞くことで、より正確な自己評価が可能になります。 - 求人情報をリサーチする

自分と同じような職種、業界、経験年数の人材を募集している求人情報をチェックし、提示されている給与レンジを確認するのも有効です。どのようなスキルや経験が求められているのか、給与水準はどのくらいかを知ることで、自分の立ち位置を相対的に理解できます。

これらの方法を通じて、「自分はこれだけの貢献ができるから、このくらいの待遇を期待できる」という根拠のある自信を持つことができます。過大評価も過小評価もせず、等身大の自分を知ることが、現実的で成功確率の高い転職活動につながります。

③ 転職先に求める条件に優先順位をつける

50代の転職では、全ての希望を100%満たす求人に出会えることは稀です。年収、役職、勤務地、業務内容、企業文化、ワークライフバランスなど、考慮すべき点は多岐にわたります。そこで重要になるのが、自分にとって「絶対に譲れない条件」と「できれば叶えたい条件」を明確に区別し、優先順位をつけることです。

この整理には、「MUST(絶対条件)」と「WANT(希望条件)」のフレームワークが役立ちます。

- MUST(絶対条件): これが満たされないのであれば、転職しない方が良い、と考えるレベルの条件です。

- 例:「年収は最低でも〇〇万円以上」「転居を伴う転勤がないこと」「マネジメント経験が活かせるポジションであること」

- WANT(希望条件): 必須ではないが、満たされていれば嬉しい、より満足度が高まる条件です。

- 例:「リモートワークが週2日以上可能」「業界トップシェアの企業」「より裁量の大きい仕事」

この作業を行うことで、求人情報を探す際の判断基準が明確になり、効率的に応募先を絞り込めます。また、面接の場で「転職において何を重視しますか?」と質問された際にも、一貫性のある回答ができます。

優先順位付けは、転職活動の「軸」を定める行為です。この軸がブレてしまうと、目先の条件に惑わされて内定が出た企業に安易に決めてしまい、入社後に「こんなはずではなかった」と後悔する原因になります。なぜ転職するのかという原点に立ち返り、自分と家族の将来にとって何が最も大切なのかをじっくり考える時間を取りましょう。

④ 年収ダウンや待遇の変化も柔軟に検討する

50代の転職において、年収は非常に気になるポイントです。もちろん、これまでの経験を評価されて年収アップを実現するケースも多々ありますが、一方で、年収ダウンや役職の変化を受け入れる柔軟性も時には必要になります。

特に、以下のようなケースでは年収が下がる可能性があります。

- 大手企業から中小・ベンチャー企業へ転職する場合

- 未経験の業界や職種にチャレンジする場合

- 役職定年後の転職で、マネジメントから専門職(プレイング)へと役割が変わる場合

- ワークライフバランスを重視し、労働時間を短縮する場合

重要なのは、目先の年収額だけで判断しないことです。例えば、年収が一時的に下がったとしても、ストックオプションが付与されるベンチャー企業であれば、将来的に大きなリターンを得られる可能性があります。また、退職金制度や福利厚生、年間休日数などを含めた「生涯年収」や「トータルの働きやすさ」という広い視野で考えることが大切です。

「この仕事には、年収ダウンを補って余りあるやりがいがある」「新しいスキルを身につけるための投資期間と捉えよう」といったように、自分の中で納得できる理由を見つけることができれば、年収ダウンは必ずしもネガティブな要素ではありません。条件に固執しすぎて選択肢を狭めてしまうよりも、ある程度の柔軟性を持つことで、思わぬ優良企業との出会いが生まれることもあります。

⑤ 謙虚な姿勢と学ぶ意欲をアピールする

企業が50代の採用で懸念する点の一つに、「過去の成功体験に固執し、新しい環境に馴染めないのではないか」「年下の上司や同僚と上手くやっていけないのではないか」というものがあります。この懸念を払拭するためには、豊富な経験に裏打ちされた自信と、新しいことを学ぶ謙虚な姿勢の両方をバランス良く示すことが極めて重要です。

面接の場では、以下のような点を意識してアピールしましょう。

- 「教わる」姿勢を示す: 「前職ではこうでしたが、御社のやり方を一日も早く学び、貢献したいと考えています」といったように、リスペクトと学習意欲を伝える。

- 年下上司への対応: 「年齢に関わらず、役職者を尊重し、その方の指示のもとで最大限のパフォーマンスを発揮する所存です」と明確に伝える。

- 成功体験の語り方: 自慢話にならないよう、客観的な事実(成果)と、そのプロセスで何を考え、どう行動したのかを淡々と語る。そして、「この経験を御社ではこのように活かせると考えています」と、未来志向で締めくくる。

この「アンラーニング(学びほぐし)」の姿勢は、変化の激しい現代において、年代を問わず求められる重要な素養です。「ベテランだが、新しいことも積極的に吸収できる柔軟な人物である」という印象を与えることができれば、採用担当者の不安は解消され、大きな信頼を得ることができます。

⑥ 応募企業が求める人材像を正しく理解する

自分の強みをやみくもにアピールするだけでは、採用には至りません。転職は、企業と個人のマッチングです。企業が「どのような課題を抱えており、それを解決するためにどんな人材を求めているのか」を深く理解し、それに合わせて自分の強みを提示する「アジャスト(調整)」の作業が不可欠です。

企業が求める人材像を理解するためには、徹底した企業研究が必要です。

- 求人票の読み込み: 「業務内容」はもちろん、「求める人物像」「歓迎スキル」の欄を熟読します。そこに書かれているキーワードが、企業が最も重視している点です。

- 企業の公式ウェブサイト: 経営理念、事業内容、中期経営計画、プレスリリースなどを読み込み、企業が今どの方向に向かっているのか、どのような価値観を大切にしているのかを把握します。

- IR情報(上場企業の場合): 決算短信や有価証券報告書には、企業の業績や事業上のリスク、今後の戦略などが具体的に書かれており、非常に有用な情報源です。

- 転職エージェントからの情報: エージェントは、企業の採用担当者と直接コミュニケーションを取っているため、求人票には書かれていない「現場のリアルな課題」や「採用の背景」といった貴重な情報を持っていることがあります。積極的にヒアリングしましょう。

これらの情報収集を通じて、「この企業は今、海外展開を加速させたいと考えている。だから、自分の海外赴任経験と語学力が活かせるはずだ」というように、自分の経験と企業のニーズを結びつける具体的な仮説を立てることができます。この仮説に基づいた志望動機や自己PRは、他の候補者と一線を画す、説得力のあるものになります。

⑦ 複数の転職サイト・エージェントを併用する

転職活動を効率的かつ有利に進めるためには、一つのサービスに絞らず、複数の転職サイト・エージェントを併用することを強く推奨します。併用には、以下のような大きなメリットがあります。

- 求人情報の網羅性が高まる: 各サービスは、それぞれ独自の「非公開求人」や独占求人を保有しています。複数のサービスに登録することで、より多くの選択肢の中から自分に合った求人を見つけられる可能性が高まります。

- 多角的なアドバイスを得られる: キャリアアドバイザーによって、得意な業界や提案のスタイルは様々です。A社のアドバイザーからは指摘されなかった自分の強みを、B社のアドバイザーが見つけてくれることもあります。複数の視点からアドバイスを受けることで、より客観的に自分を見つめ直すことができます。

- 担当者との相性リスクを回避できる: 転職エージェントは、担当者との相性が非常に重要です。万が一、相性の悪い担当者に当たってしまっても、他に利用しているサービスがあれば、そちらをメインに進めることができます。

おすすめの組み合わせは、「総合型」「ハイクラス特化型」「業界・職種特化型」の3つのタイプから、それぞれ1社ずつ、合計2〜3社程度を併用することです。これにより、幅広い求人をカバーしつつ、専門的なサポートも受けられるという、バランスの取れた転職活動が可能になります。

⑧ 日頃から健康管理を徹底する

見落とされがちですが、心身の健康は、長期戦になりがちな50代の転職活動を乗り切るための土台です。選考が思うように進まない時の精神的なストレスや、現職と並行して活動する際の身体的な疲労は想像以上に大きいものです。

採用担当者も、候補者の健康状態を気にしています。「この人は健康的に、長く活躍してくれそうか」という視点で見られていることを意識しましょう。顔色が悪かったり、面接中に疲れた表情を見せたりすると、仕事に対する意欲やバイタリティを疑われかねません。

特別なことをする必要はありません。十分な睡眠、バランスの取れた食事、適度な運動といった基本的な生活習慣を整えることが大切です。転職活動中は、意識的にリフレッシュする時間を作り、ストレスを溜め込まないように工夫しましょう。最高のパフォーマンスを発揮するためには、まず万全のコンディションを整えること。これが、転職成功のための隠れた、しかし非常に重要な要素です。

⑨ 家族の理解と協力を得ておく

転職は、本人だけの問題ではなく、家族の生活にも大きな影響を与えます。特に50代の転職は、収入の変化や勤務地の変更、退職金の扱いなど、家族と共有し、相談すべき事柄が多くあります。

活動を始める前に、なぜ転職したいのか、どのようなキャリアを目指しているのかを家族に正直に話し、理解と協力を得ておくことが不可欠です。

- 経済的な見通しを共有する: 転職活動中の収入減や、転職後の年収の変化について、具体的な数字を交えて話し合いましょう。一時的に家計が厳しくなる可能性も想定し、対策を考えておく必要があります。

- 時間的な協力を仰ぐ: 応募書類の作成や面接準備には、ある程度の時間が必要です。休日や平日の夜などに時間を確保できるよう、家事の分担などについて協力を求めましょう。

- 精神的な支えになってもらう: 転職活動は孤独な戦いになりがちです。思うように進まない時に、話を聞いてくれたり、励ましてくれたりする家族の存在は、何よりも大きな力になります。

家族が応援してくれていれば、精神的な余裕が生まれ、自信を持って転職活動に臨むことができます。逆に、家族の反対を押し切って進めてしまうと、余計なストレスを抱え込むことになり、活動自体がうまくいかなくなる可能性もあります。転職はチーム戦であると捉え、最も身近なサポーターである家族を味方につけましょう。

50代向け転職サイト・エージェントの選び方

50代の転職を成功させるには、自分に合った「武器」となる転職サービスを選ぶことが極めて重要です。数多くのサービスが存在する中で、どれを選べば良いのか迷ってしまう方も多いでしょう。ここでは、50代の転職活動に最適なサービスを見つけるための選び方のポイントを、サービスの基本的な違いから種類別の特徴まで、分かりやすく解説します。

転職サイトと転職エージェントの違いを理解する

まず、転職活動で利用する主要なサービスには「転職サイト」と「転職エージェント」の2種類があり、それぞれの役割や特徴は大きく異なります。この違いを理解し、自分の状況や希望に合わせて使い分けることが、効率的な活動の第一歩です。

転職サイトは、企業が掲載した求人情報を自分で検索し、直接応募するタイプのサービスです。一方、転職エージェントは、専任のキャリアアドバイザーがつき、キャリア相談から求人紹介、選考対策、企業との条件交渉まで、一連のプロセスを無料でサポートしてくれるサービスです。

両者の違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | 転職サイト | 転職エージェント |

|---|---|---|

| サービス内容 | 求人情報の検索・閲覧、企業への直接応募、スカウト機能 | キャリアカウンセリング、求人紹介、書類添削、面接対策、年収交渉、入社日調整 |

| 求人の特徴 | 公開求人が中心。求人数が非常に多い。 | 非公開求人(一般には公開されていない好条件の求人)が多数。 |

| メリット | ・自分のペースで活動できる ・幅広い業界・職種の求人を自由に閲覧できる ・多数の求人を比較検討しやすい |

・プロの客観的なアドバイスがもらえる ・自分では見つけられない求人に出会える ・面倒な日程調整や条件交渉を代行してもらえる ・企業内部の情報(社風、部署の雰囲気など)を得られる |

| デメリット | ・全ての作業(書類作成、日程調整など)を自分で行う必要がある ・客観的なアドバイスは得られない ・情報収集に時間がかかる |

・担当アドバイザーとの相性に左右される ・自分の希望と異なる求人を紹介されることがある ・自分のペースで進めにくい場合がある |

| 向いている人 | ・転職したい業界や職種が明確な人 ・自分のペースでじっくり活動したい人 ・多くの求人情報の中から自分で選びたい人 |

・初めて転職する、または久しぶりの転職で不安な人 ・キャリアの方向性に悩んでいる人 ・働きながら効率的に転職活動を進めたい人 ・非公開求人やハイクラス求人に興味がある人 |

50代の転職においては、客観的なキャリアの棚卸しや、企業が求める人物像とのすり合わせが成功の鍵を握るため、基本的には転職エージェントの活用を強くおすすめします。プロの視点を取り入れることで、自分一人では気づけなかった強みを発見したり、効果的なアピール方法を学んだりできます。

ただし、転職サイトにも、幅広い求人を見て市場感を養ったり、スカウト機能で自分の市場価値を測ったりできるメリットがあります。理想的なのは、転職エージェントをメインの支援役としつつ、転職サイトを情報収集やサブの応募チャネルとして併用することです。

サービスの種類で選ぶ

転職エージェント(およびサイト)は、その特徴によって大きく3つのタイプに分類できます。自分のキャリアプランや希望する転職のスタイルに合わせて、どのタイプのサービスを中心に利用するかを考えましょう。

求人数の多い「総合型」

総合型転職サービスは、業界や職種を限定せず、幅広い求人を網羅的に扱っているのが特徴です。リクルートエージェントやdodaなどが代表例です。

- メリット:

- 圧倒的な求人数の多さ: あらゆる業界・職種の求人が集まっているため、選択肢が豊富です。まだキャリアの方向性が定まっていない段階で、様々な可能性を探りたい場合に役立ちます。

- 多くの転職者の支援実績: 豊富な実績に基づいたノウハウが蓄積されており、応募書類の書き方や面接対策など、汎用的なサポートが充実しています。

- デメリット:

- 特定の専門分野に関する知見は、特化型に劣る場合があります。

- 求人数が多い分、希望に合わない求人も多数含まれているため、情報の取捨選択が必要です。

- どんな人におすすめか:

- まずはどのような求人があるのか、幅広く見てみたい人

- 異業種・異職種への転職も視野に入れている人

- 地方での転職を考えている人(地方求人も多くカバーしているため)

50代の転職活動では、まず総合型のエージェントに1社登録し、市場の全体像を把握するのが定石と言えるでしょう。

年収アップを狙える「ハイクラス特化型」

ハイクラス特化型転職サービスは、その名の通り、経営幹部、管理職、専門職といった高年収層向けの求人に特化しています。ビズリーチやJACリクルートメントなどがこのタイプに分類されます。

- メリット:

- 質の高い求人: 年収800万円以上、中には2,000万円を超えるようなポジションの求人が中心です。企業の経営戦略に関わるような、やりがいの大きい仕事に出会える可能性が高いです。

- 経験豊富なコンサルタント: ハイクラス層の転職支援に長けた、専門性の高いキャリアコンサルタントが担当してくれることが多いです。的確なキャリア戦略の提案が期待できます。

- 非公開求人の割合が高い: 重要なポジションほど、公には募集されない傾向があります。ハイクラス特化型は、こうした希少な非公開求人を多数保有しています。

- デメリット:

- 登録に際して、一定の経歴や年収が求められる場合があります(審査があるサービスも)。

- 紹介される求人のレベルが高く、求められるスキルや実績の水準も高くなります。

- どんな人におすすめか:

- これまでのマネジメント経験や専門性を活かして、キャリアアップ・年収アップを目指す50代

- 現在の年収が比較的高く(目安として600万円以上)、さらなる高みを目指したい人

豊富な経験を持つ50代は、ハイクラス特化型サービスのメインターゲット層です。自身のキャリアに自信がある方は、積極的に活用すべきサービスと言えます。

専門性を活かす「業界・職種特化型」

業界・職種特化型転職サービスは、IT、金融、医療、不動産、管理部門(経理・人事・法務)など、特定の分野に絞ってサービスを展開しています。

- メリット:

- 深い専門知識: その業界に精通したキャリアアドバイザーが担当するため、専門的な話が通じやすく、キャリアパスに関する深い相談が可能です。

- ニッチな求人との出会い: 総合型には掲載されないような、専門性の高いニッチな求人や、その業界ならではの優良企業の求人が見つかりやすいです。

- 業界特有の動向や情報の提供: 業界の最新トレンドや、各社の内情など、専門性の高い情報を提供してもらえます。

- デメリット:

- 扱っている求人の総数は、総合型に比べて少なくなります。

- その業界以外への転職を考えている場合には不向きです。

- どんな人におすすめか:

- 転職後も同じ業界・職種でキャリアを継続し、専門性をさらに深めたいと考えている人

- 自身の専門スキルが市場でどの程度評価されるか知りたい人

これまでのキャリアで一貫した専門性を培ってきた50代の方にとって、特化型サービスは非常に強力な味方となります。自分の専門分野に合致するサービスがあれば、ぜひ登録しておきましょう。

効率的に進めるならスカウト機能があるサービスを選ぶ

働きながらの転職活動は時間が限られています。そこで非常に有効なのが「スカウト機能」です。これは、自身の職務経歴やスキルを匿名で登録しておくと、それを見た企業やヘッドハンター(転職エージェント)から「あなたの経験に興味があります」と直接アプローチが届く仕組みです。

スカウト機能のメリットは多岐にわたります。

- 効率性: 自分で求人を探す手間が省け、「待ち」の姿勢でチャンスを得ることができます。

- 市場価値の把握: どのような企業から、どのような条件でスカウトが届くかによって、自分の市場価値を客観的に測ることができます。

- 思わぬ出会い: 自分では探さなかったような業界や企業から声がかかり、キャリアの可能性が広がることもあります。

- 選考の優位性: 企業側からアプローチしてきているため、書類選考が免除されたり、いきなり面接からスタートできたりと、選考プロセスが有利に進む場合があります。

ビズリーチやリクルートダイレクトスカウトといったハイクラス向けのサービスは、このスカウト機能が中心となっています。スカウトを受け取るためには、職務経歴書(レジュメ)をできるだけ詳細に、かつ魅力的に書き込むことが重要です。「どのような実績を上げたのか」「どのようなスキルを持っているのか」を具体的に記述することで、企業やヘッドハンターの目に留まりやすくなります。

忙しい50代こそ、スカウト機能を積極的に活用し、効率的かつ効果的に転職活動を進めることをおすすめします。

50代向け転職サイト・エージェントおすすめ20選

ここでは、これまでの選び方のポイントを踏まえ、50代の転職活動に特におすすめの転職サイト・エージェントを20サービス厳選して紹介します。それぞれの特徴や強みを比較し、ご自身のキャリアプランや希望に合ったサービスを見つけてください。複数のサービスを併用することで、より多くのチャンスを掴むことができます。

① ビズリーチ

ハイクラス転職の代名詞とも言える、国内最大級のヘッドハンティング型転職サイトです。年収1,000万円以上の求人が3分の1以上を占め、経営幹部や管理職、専門職の求人が豊富に揃っています。職務経歴書を登録すると、国内外の優良企業や一流ヘッドハンターから直接スカウトが届きます。50代の豊富な経験を高く評価してくれる企業と出会える可能性が非常に高いサービスです。

- 50代におすすめの理由: 豊富なマネジメント経験や専門性を正当に評価するハイクラス求人が多数。自身の市場価値を把握するのにも最適。

- メリット: 質の高いスカウト、非公開求人の多さ、優秀なヘッドハンターとの出会い。

- デメリット: 一部の機能を利用するには有料プランへの登録が必要。

- おすすめな人: キャリアアップ・年収アップを明確に目指す50代。

(参照:ビズリーチ公式サイト)

② リクルートダイレクトスカウト

リクルートが運営する、ハイクラス向けのヘッドハンティング型転職サービスです。ビズリーチと同様に、レジュメを登録しておくとヘッドハンターや企業からスカウトが届く仕組みで、全ての機能を無料で利用できるのが大きな特徴です。年収800万円~2,000万円クラスの求人を多数保有しており、特に管理職や専門職のポジションに強みを持っています。

- 50代におすすめの理由: 完全無料でハイクラス転職を目指せる。大手からベンチャーまで幅広い企業の求人を保有。

- メリット: 無料で利用可能、大手リクルートグループの信頼性、多数のヘッドハンターが在籍。

- デメリット: 待ちの姿勢だと活動が進みにくい。ヘッドハンターの質にばらつきがある可能性。

- おすすめな人: まずは無料でハイクラス市場の感触を掴みたい50代。

(参照:リクルートダイレクトスカウト公式サイト)

③ JACリクルートメント

管理職・専門職・技術職の転職支援に特化した、ハイクラス向け転職エージェントです。特に外資系企業やグローバル企業の転職支援に定評があります。各業界に精通したコンサルタントが、求職者と企業の両方を担当する「両面型」のスタイルを取っているため、企業のカルチャーや求める人物像に関する情報の質が非常に高いのが特徴です。

- 50代におすすめの理由: 50代のマネジメント経験や専門性を高く評価する求人が中心。コンサルタントの専門性が高く、的確なアドバイスが期待できる。

- メリット: コンサルタントの質が高い、英文レジュメの添削など外資系転職サポートが手厚い。

- デメリット: ある程度のキャリアや年収がないと、紹介される求人が限られる場合がある。

- おすすめな人: 年収600万円以上で、管理職や専門性を活かした転職を希望する50代。

(参照:JACリクルートメント公式サイト)

④ リクルートエージェント

業界最大手の総合型転職エージェントで、求人数の多さは圧倒的です。全業界・全職種をカバーしており、公開求人・非公開求人ともに膨大な数を保有しています。転職支援実績No.1を誇り、蓄積されたノウハウに基づく応募書類の添削や面接対策サポートは非常に手厚いです。50代向けの求人も多数あり、まずは登録しておきたい一社です。

- 50代におすすめの理由: 圧倒的な求人数の中から、自分に合った求人を見つけられる可能性が高い。全国に拠点があり、地方転職にも強い。

- メリット: 求人数が業界トップクラス、手厚いサポート体制、豊富な転職支援実績。

- デメリット: 登録者が多いため、機械的な対応に感じられる場合がある。

- おすすめな人: 初めて転職する50代、幅広い選択肢から検討したい50代。

(参照:リクルートエージェント公式サイト)

⑤ doda

リクルートエージェントと並ぶ、国内最大級の総合型転職サービスです。「転職サイト」と「転職エージェント」の両方の機能を併せ持っているのが特徴で、自分で求人を探しながら、エージェントのサポートも受けられます。IT・Web業界の求人に比較的強く、スカウトサービスも充実しています。

- 50代におすすめの理由: サイトとエージェントのハイブリッド型で、自分のペースで活動しやすい。幅広い求人をカバー。

- メリット: 転職サイトとしてもエージェントとしても利用可能、各種診断ツールが豊富。

- デメリット: 担当者によってサポートの質に差が出ることがある。

- おすすめな人: 自分のペースを保ちつつ、プロのサポートも受けたい50代。

(参照:doda公式サイト)

⑥ パソナキャリア

人材派遣大手のパソナグループが運営する転職エージェントです。特に女性の転職支援に力を入れていることで知られていますが、男性の利用者ももちろん多くいます。オリコン顧客満足度調査の転職エージェント部門で高い評価を継続して獲得しており、丁寧で親身なサポートに定評があります。

- 50代におすすめの理由: 利用者の満足度が高く、丁寧なカウンセリングが期待できる。女性管理職の求人なども豊富。

- メリット: 親身で手厚いサポート、取引企業数の多さ(約16,000社以上)、年収交渉に強い。

- デメリット: ハイクラス特化型に比べると、超高年収帯の求人は少なめ。

- おすすめな人: じっくり相談しながら転職活動を進めたい50代、特に女性におすすめ。

(参照:パソナキャリア公式サイト)

⑦ マイナビエージェント

新卒採用で有名なマイナビが運営する、20代~30代向けのイメージが強い総合型転職エージェントですが、中小企業の求人に強く、独占求人も多数保有しています。各業界の専門チームがサポートするため、企業とのパイプが太く、内部情報に詳しいのが強みです。

- 50代におすすめの理由: 大手だけでなく、優良な中小企業の求人にも出会える可能性がある。

- メリット: 中小・ベンチャーの優良求人が多い、丁寧なサポート、各業界の専任制。

- デメリット: 40代以上のハイクラス求人は、大手エージェントに比べて少ない傾向。

- おすすめな人: 企業の規模にこだわらず、自分に合った環境を探したい50代。

(参照:マイナビエージェント公式サイト)

⑧ FROM40

40代・50代のミドル・シニア層に特化した転職サイトです。掲載されている求人の応募資格が原則40歳以上となっており、年齢で不利になることがありません。正社員だけでなく、契約社員、派遣、業務委託、顧問など、多様な働き方の求人を扱っているのも特徴です。

- 50代におすすめの理由: 登録者も求人もミドル・シニア層に特化しているため、ミスマッチが少ない。

- メリット: 年齢フィルターがない、多様な雇用形態から選べる、スカウト機能がある。

- デメリット: 求人数は大手総合サイトに及ばない。

- おすすめな人: 年齢を気にせず転職活動をしたい50代、正社員以外の働き方も検討している50代。

(参照:FROM40公式サイト)

⑨ エン転職ミドルコーナー

大手求人サイト「エン転職」内にある、35歳以上のミドル層を対象とした専門コーナーです。経験者を求める企業の求人が集められており、特に年収500万円以上の求人が豊富です。企業のクチコミ情報が充実しているのもエン転職の強みです。

- 50代におすすめの理由: 経験者採用に積極的な企業の求人が集まっている。

- メリット: 口コミサイトと連携しており、企業のリアルな情報がわかる、スカウト機能がある。

- デメリット: エージェント機能はないため、自力で活動を進める必要がある。

- おすすめな人: 自分で情報収集しながら、マイペースに活動したい50代。

(参照:エン転職ミドルコーナー公式サイト)

⑩ type転職エージェント

一都三県のIT・Web業界や営業職、ものづくり系のエンジニアの転職支援に強みを持つ転職エージェントです。特にITエンジニアや営業職のサポートに定評があります。年収交渉にも強く、多くの利用者が年収アップを実現しています。

- 50代におすすめの理由: 首都圏での転職を考えているIT・営業系の経験者にフィット。

- メリット: 首都圏の求人に強い、IT・営業職に特化、年収交渉力が高い。

- デメリット: 求人は首都圏に集中しているため、地方転職には不向き。

- おすすめな人: 首都圏在住で、IT・Web業界や営業職でのキャリアを持つ50代。

(参照:type転職エージェント公式サイト)

⑪ iX転職

パーソルキャリアが運営する、ハイクラス向けの転職サービスです。ビズリーチなどと同様のスカウト型で、年収600万円以上の層をターゲットとしています。dodaブランドで培った豊富な企業ネットワークを活かした、質の高い求人が魅力です。

- 50代におすすめの理由: dodaの基盤を活かした優良企業からのハイクラス求人が期待できる。

- メリット: 質の高いヘッドハンターが多数在籍、非公開求人が豊富。

- デメリット: スカウトが来ないと活動が始まらない。

- おすすめな人: 自身のキャリアを活かして、より高いステージを目指したい50代。

(参照:iX転職公式サイト)

⑫ AMBI

エン・ジャパンが運営する、若手〜ミドル層向けのハイクラス転職サイトです。基本的には20代〜30代がメインターゲットですが、合格可能性を診断できる「アクティブオファー」機能などがあり、自分のスキルがどの程度通用するかを試す場として活用できます。

- 50代におすすめの理由: 自身の市場価値を測るツールとして活用できる。ベンチャーやスタートアップからのスカウトも期待できる。

- メリット: ゲーム感覚で合格可能性がわかる、ユニークな機能が多い。

- デメリット: 50代向けの求人は他のハイクラスサービスに比べると少ない。

- おすすめな人: 新しいサービスを試してみたい、IT・Web系に強い50代。

(参照:AMBI公式サイト)

⑬ リクナビNEXT

リクルートが運営する、国内最大級の転職サイトです。自分で求人を探して応募するスタイルで、その求人数の多さは随一です。自分のペースで情報収集したい場合に最適で、「グッドポイント診断」などの自己分析ツールも充実しています。

- 50代におすすめの理由: 求人案件の母数が多いため、思わぬ求人に出会える可能性がある。

- メリット: 圧倒的な求人数、便利な自己分析ツール、スカウト機能(オファー機能)。

- デメリット: サポートはないため全て自分で行う必要がある。

- おすすめな人: 転職エージェントと併用し、情報収集の幅を広げたい50代。

(参照:リクナビNEXT公式サイト)

⑭ doda X

パーソルキャリアが運営する、エグゼクティブ・ハイクラス層に特化した転職エージェントサービスです。年収800万円以上の求人が中心で、CEOやCOOといった経営層のポジションも扱っています。厳選されたヘッドハンターによる、質の高いカウンセリングが受けられます。

- 50代におすすめの理由: 経営層や事業部長クラスのポジションを目指す50代に最適。

- メリット: エグゼクティブ層の転職に特化、質の高い非公開求人。

- デメリット: 登録には相応のキャリア・実績が求められる。

- おすすめな人: 豊富なマネジメント経験を持ち、経営幹部を目指す50代。

(参照:doda X公式サイト)

⑮ マイナビミドルシニア

マイナビグループが運営する、40代・50代・60代に特化した求人情報サイトです。正社員からパート・アルバイト、業務委託まで、多様な働き方の求人を掲載しており、「未経験OK」「ブランクOK」といった求人も探しやすいのが特徴です。

- 50代におすすめの理由: ミドル・シニア世代を積極的に採用したい企業の求人のみ掲載。

- メリット: 年齢を気にせず応募できる、多様な雇用形態、シンプルなサイト設計。

- デメリット: 求人は都市部に集中する傾向がある。

- おすすめな人: 経験を活かしつつも、無理のない働き方を探したい50代。

(参照:マイナビミドルシニア公式サイト)

⑯ GCDF-Japanキャリア支援者

特定の転職サイトではありませんが、キャリアカウンセリングの専門家であるGCDF-Japan認定キャリアカウンセラーを探せるプラットフォームです。転職活動の前に、まずはキャリアの方向性自体を専門家とじっくり相談したい場合に有効です。有料ですが、客観的で質の高いアドバイスが期待できます。

- 50代におすすめの理由: 転職ありきではなく、キャリアプランそのものから見直したい50代に最適。

- メリット: 利害関係のない中立な立場からのアドバイスがもらえる。

- デメリット: 有料サービスであり、求人紹介が主目的ではない。

- おすすめな人: 自身のキャリアに迷いがあり、専門家のカウンセリングを受けたい50代。

(参照:GCDF-Japan公式サイト)

⑰ Aidem Smart Agent

求人広告で知られるアイデムが運営する転職エージェントサービス。地域に密着した求人に強く、特にメーカーや建設業界などの求人を豊富に保有しています。地域ごとの専任アドバイザーが、きめ細かなサポートを提供してくれます。

- 50代におすすめの理由: 地元での転職やUターン・Iターン転職を考えている50代にフィット。

- メリット: 地域密着型で地元の優良企業に強い、丁寧なサポート。

- デメリット: 求人は特定地域や業界に偏る傾向がある。

- おすすめな人: 地方や地元での転職を希望する50代。

(参照:Aidem Smart Agent公式サイト)

⑱ シニアジョブ

社名の通り、50歳以上のシニア層に特化した人材紹介・派遣会社です。年齢を理由に不採用にしないことを掲げており、シニアの活躍を本気で応援している企業です。長年の経験を活かせる技術職や専門職の求人が多いのが特徴です。

- 50代におすすめの理由: シニア採用に特化しているため、年齢の壁を感じずに活動できる。

- メリット: 50歳以上専門、経験豊富なコーディネーターによるサポート。

- デメリット: 大手総合エージェントと比較すると求人数は限られる。

- おすすめな人: 年齢に関わらず、まだまだ現役で働き続けたいという意欲の高い50代。

(参照:株式会社シニアジョブ公式サイト)

⑲ ランスタッド

世界最大級の総合人材サービス企業であるランスタッドの日本法人です。外資系企業やグローバル企業の求人に非常に強く、派遣から正社員まで幅広い雇用形態を扱っています。特に製造・物流、テクノロジー、金融などの分野に強みがあります。

- 50代におすすめの理由: グローバルなネットワークを活かした、外資系ハイクラス求人が期待できる。

- メリット: 世界規模のネットワーク、外資系求人が豊富、専門分野ごとのコンサルタント。

- デメリット: 日本国内での知名度は国内大手に一歩譲る。

- おすすめな人: 語学力を活かしたい、外資系企業で働きたい50代。

(参照:ランスタッド公式サイト)

⑳ Spring転職エージェント

総合人材サービス大手のアデコグループが運営する転職エージェントです。JACリクルートメント同様、コンサルタントが企業と求職者の両方を担当する「両面型」を採用しており、マッチングの精度が高いことで知られています。各職種・業界に特化した専門チーム制も特徴です。

- 50代におすすめの理由: 専門分野に精通したコンサルタントによる、質の高いマッチングが期待できる。

- メリット: 高いマッチング精度、職種別の専門チーム、グローバルネットワーク。

- デメリット: 求人数は最大手クラスには及ばない。

- おすすめな人: 自分の専門性を深く理解してもらった上で、転職先を探したい50代。

(参照:Spring転職エージェント公式サイト)

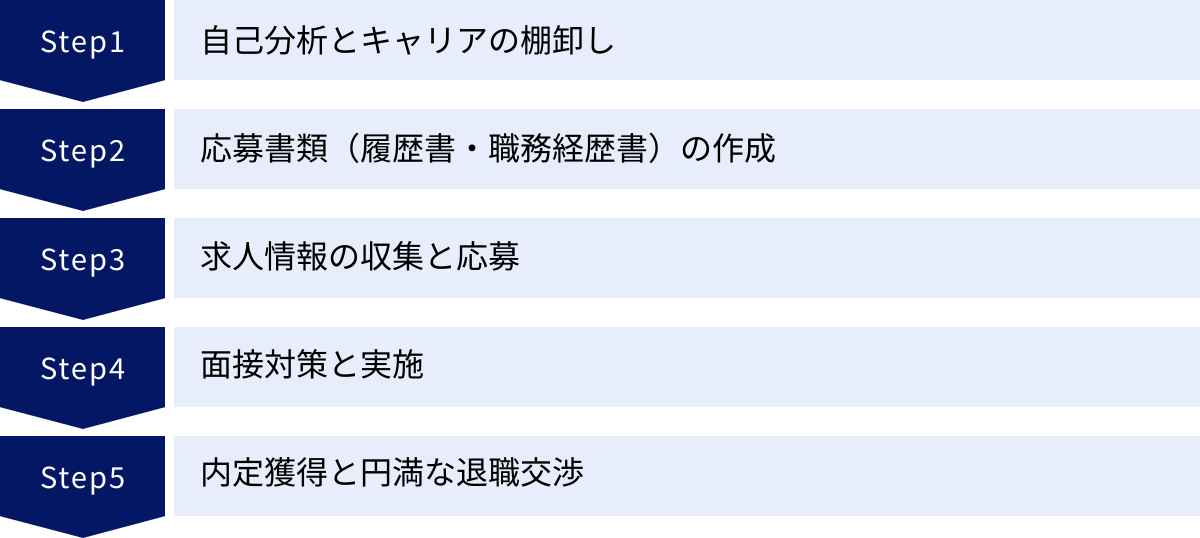

50代の転職活動の具体的な進め方【5ステップ】

50代の転職は、計画性と戦略性が成功を左右します。やみくもに行動するのではなく、しっかりとしたステップを踏んで進めることが、希望のキャリアを実現するための近道です。ここでは、転職活動を始めてから内定・退職に至るまでの具体的な流れを5つのステップに分けて解説します。

① 自己分析とキャリアの棚卸し

全ての土台となる、最も重要なステップです。ここでの準備が不十分だと、その後の書類作成や面接で説得力のあるアピールができません。「50代の転職を成功させる9つのコツ」でも触れましたが、ここではさらに深掘りします。

- キャリアの時系列での書き出し: これまでの社会人生活を、新卒時代から現在まで、所属した会社、部署、役職、担当業務を時系列で全て書き出します。忘れていることもあるので、過去の手帳や資料なども参考にしながら、詳細に思い出します。

- プロジェクト単位での深掘り: 特に印象に残っているプロジェクトや業務について、以下の5W1Hで整理します。

- When(いつ): そのプロジェクトの期間

- Where(どこで): 会社名、部署名

- Who(誰と): チームの構成、自分の役割

- What(何を): プロジェクトの目的、自分の担当業務

- Why(なぜ): そのプロジェクトが立ち上がった背景、自分がアサインされた理由

- How(どのように): どのような課題があり、それに対して自分がどう考え、どう行動し、どのような成果を出したか。この部分が最も重要です。具体的なエピソードと、可能であれば定量的な成果(数値)を盛り込みます。

- 強み(スキル)の抽出: 書き出したエピソードから、自分の強みとなるスキルを抽出します。「マネジメントスキル」「課題解決能力」「交渉力」「専門知識(〇〇分野)」のように言語化します。

- 価値観・志向の明確化: なぜ転職したいのか、次に働く会社に何を求めるのか(仕事のやりがい、年収、ワークライフバランスなど)、条件に優先順位をつけます。

このステップの成果物は、後の職務経歴書の骨子となり、面接での受け答えの核となります。時間をかけて丁寧に行いましょう。転職エージェントに登録し、キャリアアドバイザーと壁打ちしながら進めるのも非常に効果的です。

② 応募書類(履歴書・職務経歴書)の作成

自己分析で整理した内容を、採用担当者に伝わる形に落とし込むのが応募書類です。50代の職務経歴書は、単なる業務の羅列であってはいけません。「即戦力として貢献できる人材である」ことを示す、戦略的なプレゼンテーション資料と捉えましょう。

- 履歴書:

- フォーマットはJIS規格の標準的なもので問題ありません。写真は清潔感のある服装で、表情が明るく見えるものを写真館などで撮影するのがおすすめです。

- 志望動機や自己PR欄は、職務経歴書との一貫性を意識し、簡潔に要点をまとめます。

- 職務経歴書:

- A4用紙2〜3枚程度にまとめるのが一般的です。キャリアが長いからといって、だらだらと長くならないように注意します。

- 冒頭に「職務要約」を記載: 200〜300字程度で、これまでのキャリアの概要と最もアピールしたい強み、今後のキャリアビジョンを簡潔にまとめます。採用担当者はまずここを読むため、非常に重要です。

- 職務経歴は逆編年体で: 最新の経歴から遡って記述するのが一般的です。

- 実績は箇条書きと数値で: 「〇〇プロジェクトにおいて、リーダーとしてメンバー5名をマネジメント。業務効率化を推進し、コストを前年比10%削減」のように、具体的な行動と定量的な成果をセットで記述します。

- マネジメント経験を具体的に: 部下の人数、育成方針、達成した目標などを具体的に記述し、管理能力の高さを示します。

- 応募企業に合わせてカスタマイズ: 応募する企業の求める人物像に合わせて、アピールする経験やスキルの順番を入れ替えたり、表現を調整したりする「一手間」が、書類選考の通過率を大きく左右します。

完成したら、必ず転職エージェントのアドバイザーに添削してもらい、客観的なフィードバックをもらいましょう。

③ 求人情報の収集と応募

いよいよ、具体的な求人を探し、応募するフェーズです。ここでも戦略的に動くことが重要です。

- 情報収集チャネルの確保: 「50代向け転職サイト・エージェントおすすめ20選」を参考に、総合型、ハイクラス特化型、業界特化型など、タイプの異なるサービスを2〜3社併用します。これにより、情報の偏りをなくし、多角的な視点から求人を探せます。

- 転職エージェントとの連携: キャリアアドバイザーに、自己分析で明確になった自分の強みと希望条件を正確に伝えます。そうすることで、マッチング精度の高い非公開求人を紹介してもらえる可能性が高まります。企業の内部情報(社風、残業時間、求める人物像の裏話など)も積極的にヒアリングしましょう。

- 応募数の目安: 50代の転職は、書類選考の通過率が若年層より低くなる傾向があります。そのため、ある程度の「数」を応募することも必要です。1〜2社落ちたくらいで落ち込まず、最低でも10社以上、できれば20〜30社程度は応募するつもりで臨みましょう。ただし、やみくもな「数撃ちゃ当たる」ではなく、一社一社、企業研究に基づいた応募を心がけます。

- スカウトサービスの活用: ビズリーチなどのスカウト型サイトにレジュメを登録し、「待ち」のチャネルも作っておきます。働きながらの転職活動において、効率的にチャンスを広げる有効な手段です。

④ 面接対策と実施

書類選考を通過したら、次は面接です。50代の面接では、経験やスキルはもちろんのこと、人柄、柔軟性、コミュニケーション能力といった「ヒューマンスキル」が厳しく見られます。

- 想定問答集の作成: 以下の定番の質問については、必ず回答を準備しておきましょう。

- 自己紹介と職務経歴の説明

- 転職理由(ネガティブな理由はポジティブに変換する)

- 志望動機(なぜ同業他社ではなく、この会社なのか)

- 自分の強みと、それをどう活かせるか

- 自分の弱み(課題と、それをどう克服しようとしているか)

- これまでの成功体験と失敗体験

- マネジメント経験について

- 年下の上司のもとで働くことについてどう思うか(非常に重要)

- キャリアプラン、入社後の目標

- 希望年収とその根拠

- 逆質問の準備: 面接の最後には、ほぼ必ず「何か質問はありますか?」と聞かれます。これは志望度の高さを示す絶好の機会です。「特にありません」は絶対にNGです。入社後の働き方を具体的にイメージできるような、意欲的で本質的な質問を3〜5個準備しておきましょう。(例:「配属予定の部署が現在抱えている最も大きな課題は何ですか?」「入社後、早期に成果を出すために、どのようなことを期待されていますか?」)

- 模擬面接の実施: 準備した回答を、実際に声に出して話す練習をします。転職エージェントに依頼すれば、本番さながらの模擬面接を行ってくれ、客観的なフィードバックをもらえます。これは非常に効果的なので、ぜひ活用しましょう。

- 当日の心構え: 清潔感のある身だしなみはもちろんのこと、自信と謙虚さのバランスを意識します。ハキハキと、しかし尊大な態度にならないように話します。面接官の話を真摯に聞く「傾聴姿勢」も重要です。

⑤ 内定獲得と円満な退職交渉

最終面接を通過し、内定の連絡を受けたら、転職活動もいよいよ最終盤です。

- 労働条件の確認: 内定通知書(または労働条件通知書)を受け取ったら、給与、役職、勤務地、業務内容、休日、福利厚生など、提示された条件を細部までしっかりと確認します。口頭での説明と相違がないか、事前に聞いていた内容と合っているかをチェックします。

- 条件交渉: もし提示された条件に納得できない点があれば、交渉の余地はあります。ただし、感情的にならず、自分の市場価値や実績を根拠に、論理的かつ丁重に希望を伝えます。この交渉はデリケートなため、転職エージェントに間に入ってもらうのが最もスムーズで安全です。

- 内定承諾と入社日の決定: 条件に合意したら、正式に内定を承諾し、入社日を調整します。現職の引き継ぎ期間を考慮し、無理のないスケジュールを設定します。一般的には1〜2ヶ月後に入社するケースが多いです。

- 円満な退職交渉: 現職への退職の意思は、まず直属の上司に口頭で伝えます。法律上は2週間前で良いとされていますが、社会人としてのマナーや引き継ぎを考慮し、就業規則に従って1〜2ヶ月前には伝えるのが一般的です。

- 退職理由は「一身上の都合」で十分ですが、聞かれた場合は「新たな環境で挑戦したい」など、前向きな理由を伝えます。現職への不満を言うのは避けましょう。

- 強い引き止め(カウンターオファー)にあう可能性もありますが、一度決めた意思は揺るがないようにしましょう。ここで安易に残ると、後々気まずい思いをすることが多いです。

- 最後の務めとして、後任者への引き継ぎは完璧に行います。関連部署への挨拶回りも忘れずに行い、「立つ鳥跡を濁さず」の精神で、良好な関係を保ったまま退職することが、次のキャリアへの良いスタートにつながります。

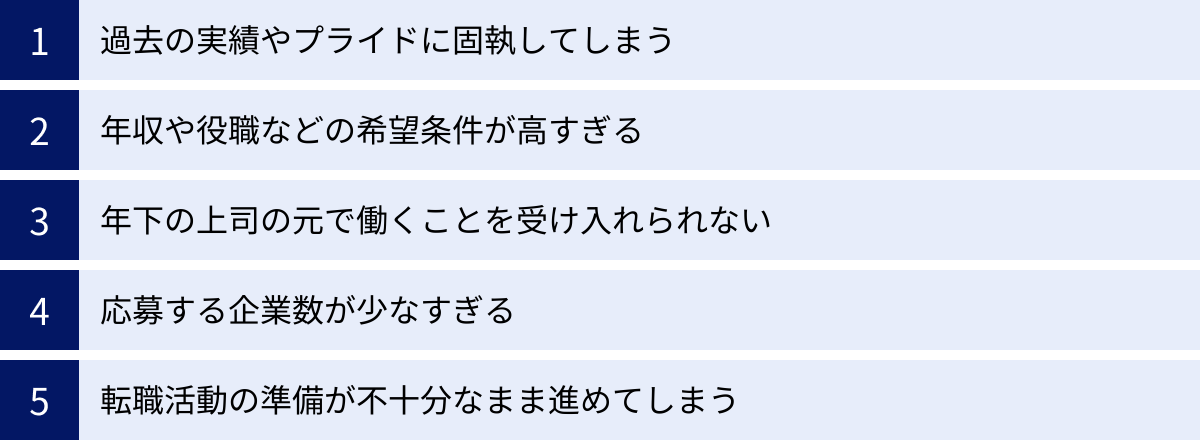

50代の転職でよくある失敗パターンと注意点

50代の転職には大きな可能性がありますが、一方で、陥りやすい「罠」も存在します。事前に失敗パターンを把握しておくことで、リスクを回避し、成功の確率を高めることができます。ここでは、50代の転職者によく見られる失敗パターンとその対策について解説します。

過去の実績やプライドに固執してしまう

50代の転職者が持つ最大の武器は豊富な経験と実績ですが、これが時として最大の足かせになることがあります。「前職ではこうだった」「自分はこれだけの実績があるんだ」という過去の栄光に固執し、新しい環境のやり方を受け入れられないケースは、最も典型的な失敗パターンです。

- 失敗の兆候:

- 面接で過去の自慢話ばかりしてしまう。

- 「御社のやり方は非効率だ」など、上から目線での発言をしてしまう。

- 新しいツールやシステムを学ぶことに抵抗感を示す。

このような態度は、採用担当者に「扱いにくい人物」「協調性がない」というネガティブな印象を与えてしまいます。企業が50代に求めているのは、経験をひけらかす人物ではなく、経験を土台にしつつも、新しい環境に適応し、組織に貢献できる柔軟性を持った人物です。

【注意点と対策】

- アンラーニング(学びほぐし)の意識を持つ: これまでのやり方が全て正しいという考えを一度リセットし、「郷に入っては郷に従え」の精神で、新しい会社の文化やルールを謙虚に学ぶ姿勢が重要です。

- 面接でのアピール方法を工夫する: 過去の実績は、自慢としてではなく、「その経験を、御社でこのように活かせると考えています」という未来志向の貢献意欲として語るようにしましょう。

- プライドは「誇り」と捉え、内面に秘める: 自信を持つことは大切ですが、それを過度に表に出す必要はありません。実績は職務経歴書で客観的に示し、面接では謙虚で真摯な人柄をアピールする方が好印象です。

年収や役職などの希望条件が高すぎる

自分の市場価値を客観的に把握できていないまま、前職の給与水準や役職に固執し、高すぎる希望条件を提示してしまうケースもよくあります。もちろん、キャリアアップを目指すのは当然ですが、市場の相場からかけ離れた要求は、応募の選択肢を極端に狭めてしまいます。

- 失敗の兆候:

- 転職エージェントから「その年収では紹介できる求人がほとんどありません」と言われる。

- 書類選考で、給与条件を理由に落とされることが続く。

- 年収や役職にこだわりすぎて、魅力的な業務内容の求人を見逃してしまう。

特に、大手企業から中小企業へ転職する場合や、業界を変える場合には、一時的に年収がダウンすることも珍しくありません。

【注意点と対策】

- 市場価値の客観的な把握: 転職エージェントとの面談や、転職サイトの年収査定機能などを活用し、自分の経歴に見合ったリアルな年収相場を把握しましょう。

- 条件に優先順位をつける: 「絶対に譲れない条件」と「妥協できる条件」を明確にします。年収が多少下がっても、やりがいやワークライフバランスが向上するなら、それは成功した転職と言えるかもしれません。

- 生涯年収やトータルパッケージで考える: 目先の月給や年俸だけでなく、退職金、福利厚生、ストックオプション、将来の昇給可能性など、総合的な視点で条件を評価することが大切です。

年下の上司の元で働くことを受け入れられない

50代で転職すれば、上司が自分より年下になるケースはごく普通に起こり得ます。この現実を受け入れられず、プライドが邪魔をして円滑なコミュニケーションが取れないと、組織の中で孤立してしまいます。この点は、採用担当者が50代の候補者を見る際に最も懸念するポイントの一つです。

- 失敗の兆 pertinentes:

- 面接で「年下の上司は問題ないか」と聞かれた際に、表情が曇ったり、回答に詰まったりする。

- 入社後、年下の上司に対して敬意を払わず、タメ口を使ったり、指示に従わなかったりする。

- 「自分のほうが経験豊富なのに」という態度が言動に表れてしまう。

【注意点と対策】

- 年齢と役職は別物と割り切る: 会社組織においては、年齢に関わらず、役職者が上司です。その役割を尊重し、指示を仰ぎ、報告・連絡・相談を徹底する意識が必要です。

- 面接で明確に意思表示する: 「年齢に関わらず、役職者をリスペクトし、チームの一員として貢献することに全く抵抗はありません」と、自信を持って伝えましょう。過去に年下の同僚や上司と協業した経験があれば、そのエピソードを話すのも有効です。

- 相手の立場を尊重し、経験でサポートする姿勢を示す: 年下の上司を「支える」というスタンスも重要です。自分の経験を活かして上司の意思決定をサポートしたり、相談に乗ったりすることで、信頼関係を築くことができます。

応募する企業数が少なすぎる

「自分のキャリアなら、数社受ければどこか決まるだろう」と高を括り、応募企業数を絞り込みすぎるのも危険です。前述の通り、50代の転職は若年層に比べて書類選考の通過率が低いのが現実です。数少ない応募企業に落ちてしまうと、精神的なダメージが大きく、転職活動へのモチベーションが著しく低下してしまいます。

- 失敗の兆候:

- 厳選した2〜3社にしか応募せず、全て不採用になって途方に暮れる。

- なかなか書類選考が通らず、「自分はどこからも必要とされていないのでは」と自信を喪失する。

- 活動が長期化し、焦りから不本意な企業に妥協して入社してしまう。

【注意点と対策】

- ある程度の母集団形成を意識する: 最初から絞り込みすぎず、少しでも興味を持った企業には積極的に応募してみましょう。目安として、20〜30社程度の応募は覚悟しておくと、精神的な余裕が生まれます。

- 転職エージェントを有効活用する: 多くの求人に応募する際、エージェントを利用すれば応募手続きを代行してくれるため、手間を大幅に省くことができます。

- 「落ちるのは当たり前」と考える: 書類選考で落ちても、それはあなたの人格が否定されたわけではありません。単に、その企業のそのポジションの要件と、あなたの経験が今回はマッチしなかっただけです。気持ちを切り替えて、次へ進むことが大切です。

転職活動の準備が不十分なまま進めてしまう

現職が忙しいなどの理由で、自己分析やキャリアの棚卸し、企業研究といった fundamentalな準備をおろそかにしたまま、見切り発車で転職活動を始めてしまうケースです。土台が固まっていないため、説得力のあるアピールができず、結果的にミスマッチな転職につながりやすくなります。

- 失敗の兆候:

- 職務経歴書の内容が薄く、自分の強みが伝わらない。

- 面接で志望動機や転職理由を深く突っ込まれて、しどろもどろになる。

- 内定が出たものの、入社してみたら思っていた仕事内容や社風と違った。

【注意点と対策】

- 急がば回れ: 転職は人生の大きな転機です。焦る気持ちは分かりますが、まずは腰を据えて自己分析とキャリアプランニングに時間を使いましょう。最初の準備に1ヶ月かけるくらいのつもりで臨むのが理想です。

- 情報をインプットする: 転職エージェントのセミナーに参加したり、キャリア関連の書籍を読んだりして、転職活動の全体像や成功のポイントを体系的に学ぶことも有効です。

- 第三者の視点を取り入れる: 転職エージェントのキャリアアドバイザーや、信頼できる知人などに相談し、自分の考えを客観的に見てもらう機会を作りましょう。自分一人では気づかなかった視点を得ることができます。

これらの失敗パターンを反面教師とし、周到な準備と謙虚な姿勢で臨むことが、50代の転職を成功に導く鍵となります。

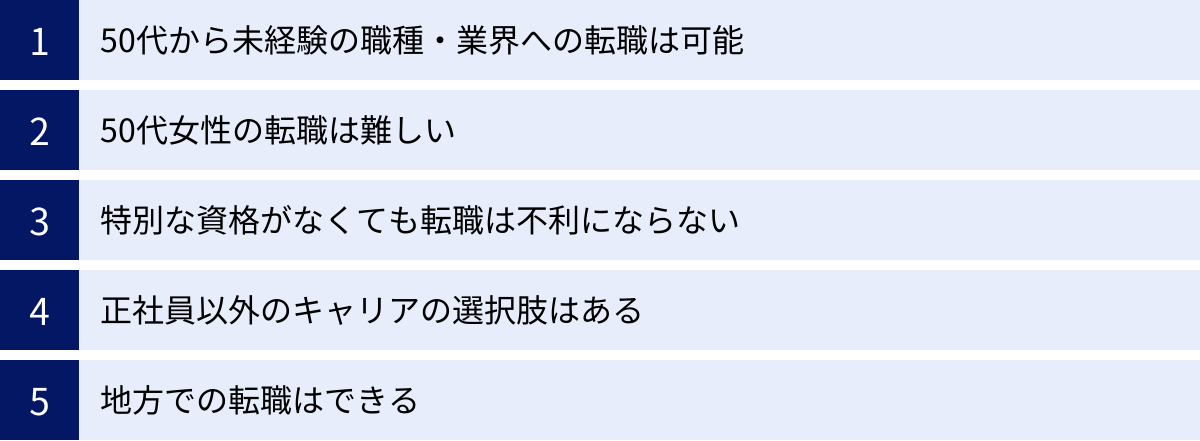

50代の転職に関するよくある質問

50代の転職活動を進める上では、様々な疑問や不安が浮かんでくるものです。ここでは、特に多くの方が抱える質問に対して、Q&A形式で具体的にお答えしていきます。

50代から未経験の職種・業界への転職は可能?

結論から言うと、可能ですが、ハードルは非常に高いと認識しておく必要があります。企業が中途採用、特に50代の採用を行う最大の理由は「即戦力」を求めているからです。全くの未経験者を採用する場合、教育コストや時間がかかるため、通常はポテンシャルのある若手を採用する方が合理的と判断されがちです。

しかし、諦める必要はありません。未経験分野への転職を成功させるためには、「完全な未経験」ではなく、「これまでの経験を活かせる未経験分野」を狙うという戦略が重要になります。

- ポータブルスキルを活かす: 業界や職種が変わっても通用するスキル(マネジメントスキル、リーダーシップ、課題解決能力、交渉力、プレゼンテーション能力など)をアピールします。例えば、製造業の生産管理職で培ったマネジメントスキルを、IT業界のプロジェクトマネージャーとして活かす、といった形です。

- 親和性の高い業界を選ぶ: 例えば、金融業界の営業経験者が、FinTech(フィンテック)業界の事業開発職に転職するケースなどが考えられます。金融の知識という土台があるため、完全な未経験者とは見なされません。

- 学習意欲と具体的な行動を示す: 挑戦したい分野に関する資格を取得したり、スクールに通って専門知識を学んだりするなど、本気度を具体的な行動で示すことが不可欠です。面接では、なぜその分野に挑戦したいのか、という強い熱意と論理的な理由を語る必要があります。

- 条件面での柔軟性を持つ: 未経験分野への転職では、年収ダウンや役職のないポジションからのスタートとなることを覚悟する必要があります。それを「新しいスキルを身につけるための投資」と前向きに捉えられるかが鍵となります。

50代女性の転職は難しい?

「50代」「女性」というキーワードで、転職に二重のハードルを感じる方もいらっしゃるかもしれません。確かに、過去にはライフイベントによるキャリアブランクなどが不利に働く側面もありました。しかし、現在の市場では、50代女性の活躍の場は確実に広がっています。

- 追い風となる社会背景:

- 女性活躍推進法: 管理職に占める女性比率の目標設定などが企業に義務付けられ、女性リーダーの採用ニーズが高まっています。

- 人手不足: 業界を問わず労働力不足が深刻化しており、性別や年齢に関わらず、優秀な人材を確保したいという企業が増えています。

- 多様性(ダイバーシティ)の重視: 多様な視点を取り入れることが企業の成長につながるという認識が広まり、女性ならではの視点やコミュニケーション能力が評価される場面も多くなっています。

- 転職成功のポイント:

- キャリアの棚卸しを丁寧に行う: 育児などでキャリアにブランクがある場合でも、その期間に培った経験(PTA活動での調整力、地域のボランティアでの企画力など)も、見方を変えれば立派なスキルです。キャリアアドバイザーに相談し、アピールできる要素を洗い出しましょう。

- 女性向けの転職支援サービスを活用する: パソナキャリアのように女性の転職支援に強みを持つエージェントや、女性向けの求人サイトなどを活用するのも有効です。

- 柔軟な働き方を視野に入れる: 正社員にこだわらず、時短勤務や契約社員、業務委託など、ライフスタイルに合わせた働き方を選択肢に入れると、可能性が大きく広がります。

困難な側面はゼロではありませんが、戦略的に活動すれば、50代女性も十分に満足のいく転職を実現できます。

特別な資格がなくても転職は不利にならない?

基本的には、50代の転職では資格そのものよりも、実務経験や実績の方が圧倒的に重視されます。「資格は持っているが実務経験はない」という人よりも、「資格はないが、その分野で20年以上の豊富な実務経験と実績がある」という人の方が高く評価されるのが一般的です。

そのため、特別な資格がないからといって、過度に悲観する必要は全くありません。 これまで培ってきた経験の中に、必ずアピールできる強みがあるはずです。キャリアの棚卸しを徹底し、その強みを言語化することに注力しましょう。

ただし、以下のようなケースでは資格が有利に働く、あるいは必須となる場合があります。

- 専門職への転職: 弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士などの「業務独占資格」が必要な仕事はもちろん、不動産業界における宅地建物取引士のように、資格がなければ実質的に業務が困難な職種。

- 未経験分野への挑戦: 前述の通り、未経験分野への転職において、関連資格は学習意欲と基礎知識を証明するための有効な手段となります。

- 客観的なスキルの証明: 語学力を示すTOEICスコアや、ITスキルを示す各種ベンダー資格などは、自身の能力を客観的に示す上で役立ちます。

結論として、まずは自分の経験を最大限にアピールすることを考え、資格はそれを補強する、あるいは新たな扉を開くためのツールと位置づけるのが良いでしょう。

正社員以外のキャリアの選択肢はある?

もちろんです。50代からのキャリアは、正社員という一つの形に固執せず、より多様で柔軟な働き方を検討する絶好の機会でもあります。ご自身のライフプランや価値観に合わせて、様々な選択肢を視野に入れてみましょう。

- 契約社員・嘱託社員: 正社員に比べて雇用期間は限定されますが、特定のプロジェクトや専門業務に集中できるメリットがあります。大手企業で、定年後の再雇用としてこの形態を取るケースも多いです。

- 派遣社員: 派遣会社に登録し、様々な企業で働くスタイルです。働く期間や時間を自分でコントロールしやすく、色々な職場を経験できるのが魅力です。専門スキルを活かせる専門職派遣も増えています。

- 業務委託(フリーランス・個人事業主): 企業と対等な立場で契約を結び、特定の業務を請け負います。これまでの専門性や人脈を活かして独立する形で、高い専門性があれば高収入も可能です。働く時間や場所の自由度が最も高い働き方です。

- 顧問・アドバイザー: 自身の豊富な経験や知見を活かし、複数の企業の経営や事業に対してアドバイスを行います。週1〜2日の稼働で高単価な報酬を得られるケースもあり、セミリタイア後の働き方としても人気があります。

これらの働き方は、一つの企業に縛られない自由度の高さや、ワークライフバランスの取りやすさといったメリットがあります。50代からのキャリアを「会社員人生の延長」と捉えるのではなく、「自分らしい働き方をデザインする機会」と捉えることで、新たな可能性が見えてくるはずです。

地方での転職はできる?

はい、可能です。近年は地方企業でも人材不足が深刻化しており、Uターン・Iターン転職者を含め、経験豊富な中高年層を積極的に採用する動きが活発化しています。

ただし、都市部に比べて求人数が限られるのは事実であり、成功のためにはいくつかのポイントを押さえる必要があります。

- 地方特化型の転職サービスを活用する: 大手総合エージェントの地方拠点に加え、その地域に根ざした地場の転職エージェントや、自治体が運営する移住・就職支援センターなどを活用すると、都市部にはない優良な求人情報に出会えることがあります。

- 地域経済や主要産業を理解する: 転職を希望する地域の主要産業や、どのような企業が元気なのかをリサーチすることが重要です。その上で、自分の経験がどの産業・企業で活かせるかを考えます。

- 年収へのこだわりを見直す: 一般的に、地方は都市部に比べて給与水準が低い傾向にあります。しかし、その分、物価や家賃も安いため、可処分所得や生活の質(QOL)は向上する可能性があります。年収額面だけでなく、トータルの暮らしやすさで判断することが大切です。

- 地域コミュニティへの貢献意欲をアピールする: 地方企業は、単なる労働力としてだけでなく、地域に根を下ろし、共に地域を盛り上げてくれる人材を求めていることが多いです。面接では、その地域を選んだ理由や、地域に貢献したいという思いを伝えることも有効です。

リモートワークの普及により、地方に住みながら都市部の企業の仕事をするという選択肢も増えています。自分のキャリアプランとライフプランを照らし合わせ、最適な場所と働き方を見つけることが、地方での転職成功の鍵となります。