転職活動を進める上で、転職エージェントは心強いパートナーです。しかし、状況の変化によってサポートを断らなければならない場面も出てきます。「断りの連絡は気まずい」「どう伝えればいいか分からない」と悩む方も少なくないでしょう。

この記事では、転職エージェントへの上手な断り方を、タイミングや状況別に徹底解説します。メール・電話それぞれの例文や、守るべきマナー、しつこい勧誘への対処法まで網羅的にご紹介します。円満に転職活動を終え、良好な関係を保つためのポイントを押さえて、自信を持って次の一歩を踏み出しましょう。

目次

転職エージェントは断っても問題ない?

まず、大前提として、転職エージェントの利用を断ることは全く問題ありません。 転職活動はあくまで求職者自身の人生を決める重要なプロセスであり、最終的な意思決定権はすべてあなたにあります。エージェント側もその点は十分に理解しています。

しかし、断り方には社会人としてのマナーが求められます。ここでは、「なぜ断っても良いのか」という理由と、「やってはいけない断り方」について詳しく解説します。

転職活動の中止や辞退は当然の権利

転職エージェントのサポートを断ることは、求職者に与えられた正当な権利です。その背景には、いくつかの重要な原則があります。

第一に、職業選択の自由が挙げられます。これは、日本国憲法第22条で保障されている国民の基本的な権利の一つです。どこで、どのような仕事に就くかを最終的に決定するのは、他の誰でもない自分自身です。転職エージェントはあくまで転職を「支援」する存在であり、あなたの意思決定を強制することはできません。したがって、紹介された求人が希望に合わない、あるいは転職活動そのものを取りやめたいと考えた場合、その意思を尊重されるべきです。

第二に、転職エージェントのビジネスモデルを理解することも重要です。転職エージェントは、紹介した求職者が企業に入社して初めて、成功報酬として企業側から手数料を受け取る仕組みになっています。もし求職者が納得していないまま入社し、早期に退職してしまった場合、エージェントは企業からの信頼を失い、場合によっては受け取った手数料を返金する契約(返金規定)になっていることもあります。

つまり、エージェントにとっても、求職者が心から納得して入社し、長く活躍してくれることが最も望ましい結果なのです。無理に転職を勧めてミスマッチを生むことは、エージェント、求職者、企業の三者すべてにとって不利益となります。そのため、あなたが正直に「今回は見送りたい」と伝えれば、プロフェッショナルなエージェントであればその意思を尊重してくれるはずです。

求職者が複数の転職エージェントに登録したり、自己応募の選考を並行して進めたりすることは、現代の転職活動においてごく一般的です。エージェントも、候補者が様々な選択肢を比較検討していることは当然のこととして認識しています。そのため、「他のエージェントで良い求人が見つかった」という理由で断ることに、過度な罪悪感を抱く必要はありません。

大切なのは、あなた自身のキャリアプランにとって最善の選択をすることです。転職エージェントのサポートを断ることは、その最善の選択を下すための一つのプロセスに過ぎません。自分の意思を尊重し、自信を持って断りの連絡を入れましょう。

無視や音信不通はマナー違反

転職エージェントを断っても良いとはいえ、どのような断り方でも許されるわけではありません。特に、連絡を無視したり、いわゆる「バックレ」と呼ばれる音信不通になったりする行為は、社会人としてのマナーに著しく反します。

気まずさから連絡を怠ってしまう気持ちは理解できますが、音信不通がもたらすデメリットは非常に大きいものです。

まず、担当エージェントと紹介先企業に多大な迷惑がかかります。 あなたが選考途中で音信不通になると、担当エージェントは状況が把握できず、安否の確認や意思確認のために何度も連絡を試みることになります。その時間は、本来他の求職者のサポートに使われるべき貴重なリソースです。

さらに深刻なのは、応募先企業への影響です。企業はあなたのために面接時間を確保し、他の候補者の選考を調整しているかもしれません。あなたが連絡もなく面接を欠席すれば、面接官の時間を無駄にするだけでなく、企業の採用計画全体に遅延や混乱を生じさせます。担当エージェントは、自社が紹介した候補者の無責任な行動について、企業に謝罪しなければならなくなります。これは、エージェント企業の信用問題に直結する重大な事態です。

次に、あなた自身の評判を損なうリスクがあります。転職エージェント業界は、意外と横のつながりが強い世界です。あるエージェントで悪質なマナー違反をすると、その情報がデータベースに記録され、社内で共有される可能性があります。将来、あなたが再び同じエージェントグループのサービスを利用しようとした際に、登録を断られたり、サポートが手薄になったりする恐れがあります。

また、特定の業界や職種では、採用担当者同士のネットワークが存在することもあります。ある企業での無断キャンセルが、巡り巡って別の企業の選考に影響を与える可能性もゼロではありません。

最後に、良好な関係を維持する機会を失います。 今回は縁がなかったとしても、数年後に再び転職を考える可能性は十分にあります。その際に、以前お世話になったエージェントに再度相談したいと思うかもしれません。誠実な対応で関係を終えていれば、「お久しぶりです」と気兼ねなく連絡できますが、音信不通で終わらせてしまった場合、その道は事実上閉ざされてしまいます。

気まずい連絡だからこそ、迅速かつ誠実に対応することが、最終的に自分自身を守ることにつながります。 無視や音信不通は絶対に避け、社会人として責任ある行動を心がけましょう。

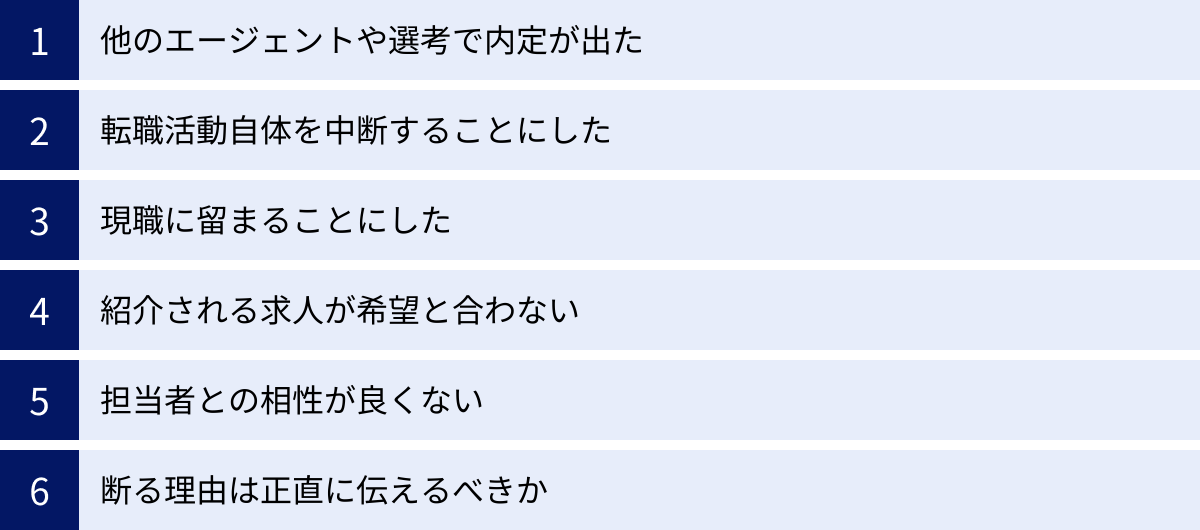

転職エージェントを断る主な理由

転職エージェントのサポートを断る理由は人それぞれです。どのような理由であれ、正直かつ丁寧に伝えれば、エージェントも理解してくれます。ここでは、断る際に考えられる主な理由をいくつか挙げ、それぞれの伝え方のポイントを解説します。

他のエージェントや選考で内定が出た

これは転職エージェントを断る理由として最も一般的で、正直に伝えて全く問題のないものです。複数のエージェントに登録し、多角的に情報を集めて活動するのは、転職を成功させるための賢明な戦略の一つです。エージェント側も、候補者が他社と並行して活動していることは十分に承知しています。

この理由で断る際は、「他社で内定をいただき、そちらに入社することを決意いたしました」 と明確に伝えましょう。もし差し支えなければ、「より希望していた〇〇業界の企業にご縁がありました」といったように、少し具体性を加えると、相手も納得しやすくなります。

ただし、どのエージェント経由で、どの企業に、どのような条件で入社するのか、といった詳細な情報まで伝える義務は一切ありません。 もしエージェントからしつこく聞かれた場合は、「申し訳ございませんが、詳細についてはお伝えできかねます」と丁寧にお断りして問題ありません。

この理由を伝えることは、ある意味でエージェントに対する「これまでありがとうございました」という成果報告にもなります。真摯に対応してくれたエージェントであれば、あなたの新たな門出を祝福してくれるはずです。

転職活動自体を中断することにした

転職活動を始めたものの、様々な事情で中断せざるを得なくなるケースも少なくありません。これもまた、正当な理由の一つです。

例えば、以下のような状況が考えられます。

- 家庭の事情: 家族の介護やパートナーの転勤など、プライベートな環境の変化。

- 健康上の理由: ご自身の体調不良や治療への専念。

- 自己分析の必要性: 転職活動を進める中で、自身のキャリアプランや強みについて、もう一度じっくり考え直したいと感じた。

- 現職の状況変化: 想定外のプロジェクトを任されたり、部署異動があったりして、現職を続ける方が得策だと判断した。

これらの理由で断る場合は、「誠に勝手ながら、一身上の都合により、一度転職活動を中断することにいたしました」 と伝えるのが基本です。詳細を話す必要はありませんが、もし伝えられる範囲で「現職で新たな役割を担うことになり、まずはそちらに専念したく考えております」などと補足すると、より丁寧な印象を与えます。

また、「今後、再び転職を考える際には、改めてご相談させていただけますと幸いです」 と一言添えることで、将来的な関係性を良好に保つことができます。

現職に留まることにした

転職活動は、自分自身のキャリアや現在の職場環境を客観的に見つめ直す良い機会にもなります。その結果、「やはり今の会社に残ろう」と決断することもあります。これも立派な決断であり、エージェントに伝えるべき正当な理由です。

現職に留まることを決めた背景には、以下のような理由が考えられます。

- 会社からの慰留(引き止め): 上司や会社から強く引き止められ、待遇改善や希望部署への異動などを提示された。

- 現職の魅力の再発見: 他社の求人と比較する中で、現在の職場の働きやすさ、人間関係、仕事のやりがいなどを再認識した。

- 転職のリスクの認識: 新しい環境に飛び込むことへの不安や、転職によって失うもの(安定、福利厚生など)の大きさを実感した。

この理由で断る際は、「転職活動を進める中で熟考した結果、今回は現職に留まるという決断をいたしました」 と毅然と伝えましょう。特に、会社からの引き止めにあった場合は、その事実を伝えても構いません。エージェントも、候補者が引き止めにあうケースは頻繁に経験しているため、スムーズに理解してくれます。

転職活動を通して得た気づきをポジティブな形で伝えることで、円満に関係を終えることができます。

紹介される求人が希望と合わない

転職エージェントを利用する大きなメリットは、自分の希望に合った求人を紹介してもらえる点にあります。しかし、何度か求人を紹介してもらっても、なかなか希望条件とマッチしないというケースもあります。これは、サービスを断る十分な理由になります。

この理由で断る場合は、ただ「希望と合わない」と伝えるだけでなく、具体的にどの点が合わなかったのかをフィードバックすることが、お互いにとって有益です。

例えば、

- 「ご紹介いただく求人の多くが、私の希望年収である〇〇万円を下回っておりました」

- 「勤務地について『都内中心部』と希望をお伝えしておりましたが、郊外の案件が多かったため」

- 「もう少し裁量権の大きい、マネジメントに近いポジションを希望しておりましたが、担当者レベルの求人が中心だったため」

このように具体的に伝えることで、エージェント側は今後のサービス改善のヒントを得ることができます。また、あなたの希望条件をエージェントが誤解していた可能性もあります。もしかすると、フィードバックをきっかけに、あなたの希望にぴったりの非公開求人を紹介してくれるかもしれません。

ただし、すでにサービスを終了すると決めている場合は、「貴重なお時間を割いて多くの求人をご紹介いただきましたが、残念ながら今回は私の希望する条件と合致する求人には至りませんでした」 と、感謝の気持ちと共に丁寧に断りましょう。

担当者との相性が良くない

転職活動は、担当エージェントとの二人三脚で進めるものです。そのため、担当者との相性は非常に重要です。もし「コミュニケーションが円滑に進まない」「アドバイスが的確でない」と感じる場合は、サービス利用を断る、あるいは担当者の変更を申し出ることを検討すべきです。

これは非常にデリケートな理由ですが、正直に伝えること自体は問題ありません。ただし、相手への配慮を忘れず、個人攻撃にならないように伝えることが極めて重要です。

悪い例:

「〇〇さんの話し方が高圧的で不快でした」

「〇〇さんはレスポンスが遅すぎて話になりません」

良い例:

「大変申し上げにくいのですが、コミュニケーションのスタイルに少し相違を感じており、今後の活動をスムーズに進めるのが難しいと判断いたしました」

「私のキャリアプランについて、より深いレベルでご理解いただける別の方にご担当いただくことは可能でしょうか」

このように、主観的な感情(「嫌だ」「不快だ」)ではなく、客観的な事実(「コミュニケーションスタイルの相違」)として伝えるのがポイントです。

もし担当者に直接伝えるのが難しい場合は、そのエージェント企業の公式サイトにある「お問い合わせフォーム」などから、担当者変更を依頼する方法もあります。その際は、これまでの経緯を簡潔に説明し、どのようなサポートを期待しているかを伝えましょう。

断る理由は正直に伝えるべきか

ここまで様々な理由を挙げてきましたが、「本当の理由を正直に伝えるべきか?」と悩む方もいるでしょう。

結論から言うと、基本的には正直に、かつ簡潔に伝えるのが最も誠実な対応です。 正直に伝えることで、エージェントは状況を正確に把握でき、無用な引き止めや憶測を避けることができます。また、紹介求人のミスマッチや担当者との相性といった理由であれば、エージェント側がサービスを改善するきっかけにもなり、双方にとってメリットがあります。

しかし、家庭の事情や健康問題など、プライベートに深く関わる内容や、伝えにくいデリケートな理由の場合は、無理にすべてを話す必要はありません。その場合は、「一身上の都合により」「諸般の事情により」 という言葉を使ってもマナー違反にはなりません。

大切なのは、嘘をつかないことです。例えば、「他社で内定が出た」と嘘をついてしまうと、後々話の辻褄が合わなくなったり、万が一再登録した際に気まずい思いをしたりする可能性があります。

断る理由は、「正直」かつ「簡潔」に。そして何よりも「誠実な態度」で伝えることが、円満な関係を築く鍵となります。

【タイミング・状況別】断り方のポイントと例文

転職エージェントに断りの連絡を入れるタイミングは、主に「登録後・面談前」「選考途中」「内定後」の3つに分けられます。それぞれの状況で、伝えるべき内容や配慮すべき点が異なります。ここでは、各タイミングにおける断り方のポイントと、メール・電話で使える具体的な例文を紹介します。

登録後・面談前に断る場合

転職エージェントに登録したものの、初回面談の前や、まだ求人紹介を受けていない段階で断るケースです。この時点では、エージェントの工数はそれほどかかっておらず、企業も関与していないため、比較的心理的な負担は少ないでしょう。

メールでの断り方と例文

この段階では、メールでの連絡で十分です。相手の時間を拘束せず、記録として残るため、メールが最も適切な手段と言えます。

【ポイント】

- 件名で用件がわかるようにする: 「転職サポートサービス辞退のご連絡(氏名)」など、一目で内容が把握できる件名にしましょう。

- 簡潔に伝える: まだ具体的なサポートは始まっていないため、長々と理由を述べる必要はありません。感謝と謝罪の気持ちを簡潔に伝えましょう。

- 登録したサイト名や担当者名を明記する: 誰からの連絡か明確にするため、自分の氏名と、もし分かっていれば担当者名を記載します。

【例文1:転職活動を中止する場合】

件名: 転職サポートサービス辞退のご連絡(〇〇 〇〇)

株式会社〇〇

(担当者名が分かれば)〇〇様

お世話になっております。

先日、貴社サービスに登録いたしました〇〇 〇〇(フルネーム)と申します。

この度は、面談日程のご調整をいただき、誠にありがとうございます。

大変恐縮なのですが、一身上の都合により、今回の転職活動を一旦中止することにいたしました。

つきましては、誠に勝手ながら、貴社への登録および転職サポートを辞退させていただきたく、ご連絡いたしました。

ご多忙のところ、ご対応いただいたにも関わらず、このようなご連絡となり大変申し訳ございません。

末筆ではございますが、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

(署名)

〇〇 〇〇(フルネーム)

メールアドレス:xxx@xxx.com

電話番号:090-xxxx-xxxx

【例文2:他のエージェントで選考が進む場合】

件名: 転職サポートサービス辞退のご連絡(〇〇 〇〇)

株式会社〇〇

(担当者名が分かれば)〇〇様

お世話になっております。

先日、貴社サービスに登録させていただきました、〇〇 〇〇と申します。

ご連絡をいただき、誠にありがとうございます。

誠に申し訳ないのですが、この度、他の転職エージェント経由で選考が進むことになり、そちらの活動に専念したく考えております。

つきましては、大変恐縮ではございますが、今回の転職サポートを辞退させていただきたく存じます。

ご対応いただいたにも関わらず、このような形でのご連絡となりましたこと、深くお詫び申し上げます。

また機会がございましたら、その際は何卒よろしくお願い申し上げます。

(署名)

〇〇 〇〇(フルネーム)

メールアドレス:xxx@xxx.com

電話番号:090-xxxx-xxxx

電話での断り方のポイント

登録直後の段階では基本的にメールで問題ありませんが、すでに担当者と電話で何度かやり取りをしていたり、面談日が直前に迫っていたりする場合は、電話で一報入れるとより丁寧な印象になります。

- まず名乗り、相手の都合を尋ねる: 「お世話になっております。先日登録いたしました〇〇と申します。今、少しお時間よろしいでしょうか?」と切り出しましょう。

- 要件をはっきりと伝える: 「大変申し訳ないのですが、一身上の都合により、今回の転職活動を見送らせていただくことになりました。つきましては、面談をキャンセルさせていただきたく、お電話いたしました。」

- 理由は簡潔に: 電話で詳細な理由を話す必要はありません。もし聞かれたら、「諸事情により」「他で話が進んでおり」などと簡潔に答えれば十分です。

- 感謝と謝罪で締めくくる: 「お忙しい中ご対応いただいたのに、申し訳ございません。ありがとうございました。」と伝え、丁寧に電話を切りましょう。

求人紹介・選考の途中で断る場合

すでに求人を紹介してもらい、書類選考や面接が進んでいる段階で断るケースです。この場合、紹介先の企業にも影響が及ぶため、より迅速かつ丁寧な対応が求められます。

メールでの断り方と例文

選考が進んでいる場合は、電話で第一報を入れた後、改めてメールで連絡するのが最も丁寧な対応です。もし電話が難しい場合でも、メールは必ず送りましょう。

【ポイント】

- 迅速な連絡を心がける: 断ると決めたら、1分1秒でも早く連絡することが重要です。

- どの選考を辞退するのか明確にする: 複数の企業の選考が進んでいる場合は、「株式会社△△の選考について」など、企業名を明記します。

- 企業への謝罪も盛り込む: エージェントだけでなく、選考に時間を割いてくれた企業への謝罪の意も伝えましょう。

【例文:選考辞退のメール】

件名: 選考辞退のご連絡【株式会社△△】(氏名:〇〇 〇〇)

株式会社〇〇

〇〇様

いつもお世話になっております。

ご紹介いただきました株式会社△△の選考を進めていただいております、〇〇 〇〇です。

〇月〇日に一次面接のお時間をいただいております件につきまして、ご連絡いたしました。

大変申し上げにくいのですが、今回の選考を辞退させていただきたく存じます。

熟考を重ねた結果、現職に留まるという決断に至りました。

〇〇様には、書類選考から面接日程の調整まで、多大なるお力添えをいただきましたこと、心より感謝申し上げます。

また、貴重なお時間を割いて選考の機会をくださった株式会社△△様にも、大変申し訳なく思っております。

ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

誠に勝手なお願いで恐縮ですが、株式会社△△様へは、〇〇様よりお伝えいただけますようお願い申し上げます。

末筆ではございますが、〇〇様と貴社の益々のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

(署名)

〇〇 〇〇(フルネーム)

メールアドレス:xxx@xxx.com

電話番号:090-xxxx-xxxx

電話での断り方のポイント

面接が直前に迫っている場合(特に前日や当日)は、メールだけでなく必ず電話で連絡してください。担当エージェントがメールを見落とす可能性があり、無断キャンセルになってしまう最悪の事態を防ぐためです。

- 緊急の要件であることを伝える: 「お世話になっております、〇〇です。明日面接予定の株式会社△△様の件で、至急お伝えしたいことがありお電話いたしました。」

- 結論から話す: 「大変申し訳ございませんが、明日の面接を辞退させていただきたく存じます。」

- 理由を簡潔に述べる: 「慎重に検討した結果、今回はご縁がなかったものと判断いたしました。」など。

- 謝罪の言葉を丁寧に伝える: 「直前のご連絡となり、多大なるご迷惑をおかけし、誠に申し訳ございません。面接の機会を設けてくださった△△社様にも、重ねてお詫び申し上げます。」と、エージェントと企業の両方に対する謝罪を述べましょう。

内定を辞退する場合

内定獲得後の辞退は、転職活動において最も慎重さが求められる場面です。企業はあなたを迎えるために、採用活動を終了し、入社の準備を進めています。エージェントにとっても、成果が目前でなくなる状況です。最大限の誠意をもって、迅速に連絡する必要があります。

メールでの断り方と例文

内定辞退は、必ず電話で直接伝えた上で、証拠として残すためにメールも送るのが鉄則です。電話が先、メールが後という順番を厳守しましょう。

【ポイント】

- 内定への感謝を最初に述べる: まずは、内定を出してくれたことへの感謝の気持ちを丁寧に伝えます。

- 辞退の意思を明確に伝える: 「誠に申し訳ございませんが、今回いただいた内定を辞退させていただきたく存じます。」とはっきりと述べます。

- 辞退理由を誠実に説明する: 「他社様とのご縁」「自身のキャリアプランとの比較」など、相手が納得できる理由を誠実に説明します。嘘やごまかしは禁物です。

- 多大な迷惑をかけることへの謝罪: 深い謝罪の意を伝えましょう。

【例文:内定辞退のメール】

件名: 内定辞退のご連絡(氏名:〇〇 〇〇)

株式会社〇〇

〇〇様

いつも大変お世話になっております。

この度は、株式会社□□の内定のご連絡をいただき、誠にありがとうございました。

先ほどお電話でもお伝えいたしましたが、慎重に検討を重ねた結果、誠に勝手ながら、今回いただきました内定を辞退させていただきたく、ご連絡いたしました。

素晴らしいオファーをいただきながら、このようなお返事となりますことを大変心苦しく思っております。

自身の適性や将来のキャリアプランを改めて考え抜いた末、別の企業とのご縁を大切にしたいという結論に至りました。

〇〇様には、初回面談から内定に至るまで、長期にわたり親身なサポートをいただきましたこと、心より感謝しております。

また、高く評価してくださり、内定を出してくださった株式会社□□様には、多大なるご迷惑をおかけすることとなり、誠に申し訳ございません。

本来であれば直接お詫びに伺うべきところ、メールでのご連絡となりますことを何卒ご容赦ください。

末筆ではございますが、貴社と株式会社□□様の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

(署名)

〇〇 〇〇(フルネーム)

メールアドレス:xxx@xxx.com

電話番号:090-xxxx-xxxx

電話での断り方のポイント

内定辞退の連絡は、気まずく、勇気がいるものです。しかし、声で直接伝えることで、メールだけでは伝わらない誠意を示すことができます。

- 事前に話す内容を整理しておく: 緊張してうまく話せないことがないよう、辞退理由や感謝、謝罪の言葉をメモにまとめておきましょう。

- 落ち着いた環境で電話する: 周囲が静かで、話に集中できる場所から電話をかけます。

- 担当者の時間を確保する: 「内定をいただきました株式会社□□様の件で、大切なご相談がありお電話いたしました。今、5分ほどお時間よろしいでしょうか」と、重要な話であることを伝えます。

- 引き止められても意思を貫く: エージェントによっては、辞退理由を聞いた上で引き止め交渉をしてくる場合があります。感謝の意を示しつつも、「熟考を重ねた上での決断ですので、お気持ちだけ頂戴いたします」と、毅然とした態度で、しかし丁寧に断る意思を伝えましょう。

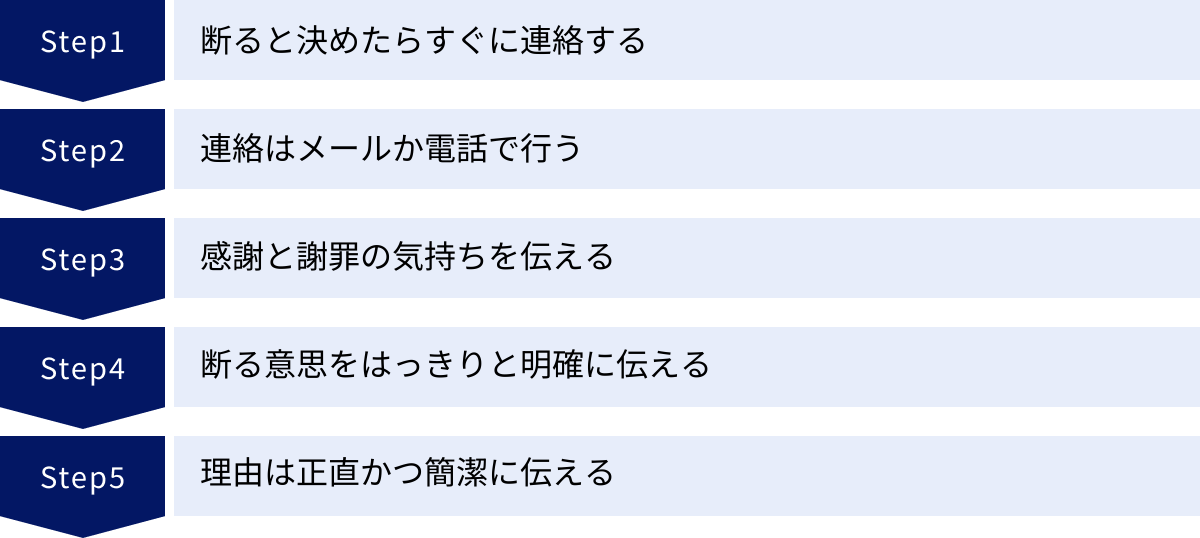

転職エージェントに上手に断るためのマナー5つ

転職エージェントとの関係を円満に終わらせ、将来的な可能性も残すためには、社会人としてのマナーを守ることが不可欠です。ここでは、状況を問わず共通する、上手に断るための5つの重要なマナーを解説します。

① 断ると決めたらすぐに連絡する

断るという意思が固まったら、できる限り早く、理想を言えばその日のうちに連絡を入れることが最も重要です。 「言いにくいから後回しにしよう」という気持ちは、誰にでもあるものですが、時間が経てば経つほど、状況は悪化します。

エージェントや応募先企業は、あなたからの返事を待って次のアクションを計画しています。例えば、あなたが選考を辞退すれば、企業は他の候補者に連絡したり、新たな募集をかけたりすることができます。あなたが連絡を遅らせることは、彼らの貴重な時間を奪い、機会損失を生じさせる行為に他なりません。特に内定辞退の場合、企業はあなたのために他の候補者を断っている可能性が高く、あなたの返事が遅れることで、その候補者もすでに他社に決めてしまっているかもしれません。

迅速な連絡は、「相手の時間を尊重しています」という誠意の表れです。気まずい連絡ほど、すぐに行動に移す。これが社会人としての鉄則です。この迅速な対応一つで、相手に与える印象は大きく変わります。

② 連絡はメールか電話で行う

断りの連絡は、その重要度や緊急性に応じて、メールと電話を使い分けるのがマナーです。

| 状況 | 推奨される連絡手段 | 補足 |

|---|---|---|

| 登録後・面談前 | メール | 記録が残り、相手の時間を拘束しないため、最も適切です。 |

| 選考途中 | メール+電話(推奨) | 企業も関わるため、迅速な情報伝達が重要です。まずは電話で一報を入れ、後からメールを送ると確実かつ丁寧です。 |

| 内定辞退 | 電話(必須)+メール | 最も重要度が高い連絡です。最大限の誠意を示すため、必ず自分の声で直接伝えます。その上で、記録としてメールも送付するのがベストプラクティスです。 |

LINEやその他のSNSのダイレクトメッセージ(DM)は、たとえ担当者と日常的にやり取りしていたとしても、正式な辞退連絡の手段としては不適切です。これらはあくまで補助的なコミュニケーションツールであり、重要な連絡には不向きです。手軽さゆえに軽い印象を与えてしまい、誠意が伝わりにくい可能性があります。必ずメールか電話、あるいはその両方を用いて連絡しましょう。

③ 感謝と謝罪の気持ちを伝える

断りの連絡は、単に「辞退します」という事実を伝えるだけでは不十分です。そこには、これまでのサポートに対する「感謝」と、相手の時間や労力を無にしてしまうことへの「謝罪」の気持ちを添える必要があります。

感謝の言葉の例:

- 「初回面談では、私のキャリアについて親身に相談に乗っていただき、ありがとうございました。」

- 「この度は、私の希望に沿った素晴らしい求人をご紹介いただき、心より感謝申し上げます。」

- 「面接対策では、的確なアドバイスをいただき、大変勉強になりました。」

このように、具体的なエピソードを交えて感謝を伝えると、より気持ちが伝わります。

謝罪の言葉の例:

- 「ご尽力いただいたにも関わらず、このような結果となり大変申し訳ございません。」

- 「貴重なお時間を割いていただいたにも関わらず、ご期待に沿えず申し訳ありません。」

- 「多大なるご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます。」

この「感謝」と「謝罪」をセットで伝えることで、単なる事務連絡ではなく、血の通ったコミュニケーションとなり、相手もあなたの決断を受け入れやすくなります。この一手間を惜しまないことが、円満な関係を築くための鍵です。

④ 断る意思をはっきりと明確に伝える

相手に気を遣うあまり、曖昧な表現を使ってしまうのは逆効果です。「少し考えさせてください」「前向きに検討しますが…」 といった含みのある言い方は、エージェントに「まだ可能性があるかもしれない」という期待を抱かせてしまいます。これにより、後日改めて連絡が来てしまい、再度断らなければならないという、お互いにとって不毛な状況を生み出しかねません。

断ると決めたのであれば、「辞退させていただきます」「今回は見送らせていただきます」 といった明確な言葉で、きっぱりと意思を伝えましょう。もちろん、言葉遣いは丁寧であるべきですが、意思表示は明確でなければなりません。

毅然とした態度で明確に伝えることは、相手に対する優しさでもあります。無用な期待を持たせず、相手がすぐに次のステップに進めるように配慮することが、真の誠実さと言えるでしょう。

⑤ 理由は正直かつ簡潔に伝える

断る理由は、先に述べたように、基本的には正直に伝えることが望ましいです。ただし、伝える際には「簡潔さ」を意識しましょう。長々とした言い訳や、感情的な文章は、かえって相手を混乱させたり、不快にさせたりする可能性があります。

例えば、「他社で内定が出た」という理由であれば、「他社から内定をいただき、熟考の末、そちらの企業にお世話になることを決断いたしました」と、要点をまとめて伝えれば十分です。

「希望と合わない」という理由であれば、「ご紹介いただいた求人は大変魅力的でしたが、私の希望する〇〇という点において、今回は残念ながら合致しませんでした」と、具体的なポイントを一つ挙げる程度に留めると良いでしょう。

もし理由が複雑で説明しにくい場合や、非常にプライベートな内容である場合は、無理に詳細を語る必要はありません。その際は「一身上の都合により」「諸般の事情を鑑み」 といった言葉を使い、誠実な態度で謝罪と感謝を伝えれば、相手もそれ以上深く詮索することはないはずです。

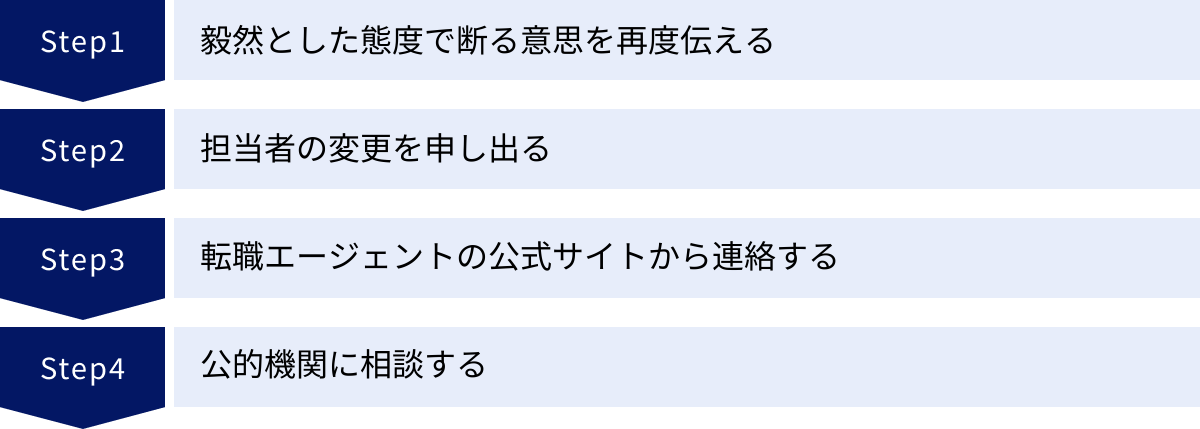

しつこい勧誘や引き止めにあった場合の対処法

ほとんどの転職エージェントは、求職者の意思を尊重し、プロフェッショナルな対応をしてくれます。しかし、残念ながら一部には、自社の利益を優先し、断っているにも関わらずしつこく勧誘を続けたり、強い引き止め交渉を行ったりする担当者も存在します。そうした状況に陥った場合の対処法を知っておくことは、自分自身を守るために重要です。

毅然とした態度で断る意思を再度伝える

まず試みるべきは、改めて「自分の意思は変わらない」ということを、冷静かつ毅然とした態度で伝えることです。感情的になって反論したり、相手の言い分に曖昧に同調したりすると、話がこじれてしまう可能性があります。

「お気持ちは大変ありがたいのですが、私の中ではすでに決断しておりますので、このお話は辞退させていただきます。」

「貴重なご提案ありがとうございます。しかし、私の決意は固まっておりますので、これ以上の説得はご遠慮いただけますでしょうか。」

このように、感謝の意を示しつつも、明確に「これ以上は無駄である」という線を引くことが重要です。相手のペースに乗せられず、自分の軸をしっかりと持って対応しましょう。一度はっきりと伝えても引き下がらない場合は、話を長引かせず、「申し訳ありませんが、これで失礼します」と電話を切る、メールの返信を終えるといった対応も必要になります。

担当者の変更を申し出る

しつこい勧誘が担当者個人のスタイルや成績へのプレッシャーに起因している場合、担当者を変更してもらうことで問題が解決するケースがあります。転職エージェントのサービス自体は引き続き利用したいが、現在の担当者とは合わない、という場合に有効な手段です。

担当者の変更を申し出る際は、本人に直接伝えるのが気まずければ、その転職エージェントの公式サイトにある「お問い合わせフォーム」や「お客様相談窓口」などを利用しましょう。その際、感情的な批判は避け、客観的な事実を伝えることがポイントです。

「現在お世話になっている〇〇様ですが、私のキャリアプランとの間に少し認識の齟齬があるように感じております。つきましては、大変恐縮ですが、別のご担当者様に一度お話を伺うことは可能でしょうか。」

このように、あくまで「相性の問題」として伝えることで、スムーズに受け入れられやすくなります。

転職エージェントの公式サイトから連絡する

担当者レベルでの対応に限界を感じた場合や、担当者変更を申し出ても改善されない場合は、その転職エージェントの「本社」や「コンプライアンス部門」といった、より上位の窓口に連絡しましょう。

多くの企業では、公式サイトに「ご意見・ご要望」や「苦情相談窓口」といったフォームを設けています。ここに、これまでの経緯(いつ、誰から、どのような勧誘を受けたかなど)をできるだけ具体的に、かつ客観的に記述して送信します。

この際、感情的な文章ではなく、「〇月〇日の電話で、辞退の意思を明確に伝えたにも関わらず、本日再度、〇〇という内容で勧誘の電話があった」 というように、時系列で事実を淡々と記載することが効果的です。企業側も、自社の評判を損なうような悪質な行為は看過できないため、組織として正式な対応を取ってくれる可能性が高いです。

公的機関に相談する

担当者や企業本体に連絡しても問題が解決しない、あるいは脅迫めいた言動や個人情報を不適切に扱うなどの悪質な行為が見られる場合は、公的な第三者機関に相談するという最終手段があります。

主な相談先としては、以下のような機関が挙げられます。

- 厚生労働省委託事業所「職業紹介事業者に関する相談窓口」: 全国の職業紹介事業者(転職エージェントなど)に関するトラブルや苦情を受け付けている専門の窓口です。電話やメールで相談が可能です。

- 各都道府県の労働局: 労働に関する様々な問題に対応しており、職業紹介に関する指導・監督も行っています。

- 日本人材紹介事業協会(人材協)相談室: 業界の自主規制機関であり、加盟している事業者に関する苦情や相談を受け付けています。

これらの機関に相談する際は、これまでのやり取りの記録(メール、通話のメモなど)があると、状況を説明しやすくなります。 ここまで事態が発展することは稀ですが、万が一の際の選択肢として知っておくと安心です。

転職エージェントの断り方に関するよくある質問

最後に、転職エージェントの断り方に関して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式で解説します。

断った後に損害賠償を請求されることはある?

結論から言うと、転職エージェントや応募先企業から損害賠償を請求されることは、原則として一切ありません。

前述の通り、日本国憲法によって「職業選択の自由」が保障されています。また、民法第627条では、期間の定めのない雇用契約について、労働者側はいつでも解約の申し入れができると定められており、内定承諾後であっても、入社の2週間前までに辞退の意思を伝えれば、法的には雇用契約を解約できます。

選考の辞退や内定辞退は、この権利を行使する正当な行為です。エージェントが費やした時間や労力は、彼らの事業活動における通常のビジネスリスクの範囲内と見なされます。

ただし、極めて例外的なケースとして、内定者が入社することを前提に、企業がその人のためだけに特別な研修を実施したり、高価な備品を購入したりした後で、悪意を持って直前(例えば入社当日など)に辞退した場合など、企業側に具体的な損害が発生し、かつ内定者の辞退に信義則に反するような悪質性が認められた場合に、損害賠償が認められる可能性がゼロではありません。しかし、これは非常に稀なケースであり、通常の転職活動における辞退で損害賠償を心配する必要はまずないと考えてよいでしょう。万が一、エージェントなどから賠償をちらつかせるような言動があった場合は、脅迫にあたる可能性もあるため、前述の公的機関に相談しましょう。

一度断ったエージェントに再登録はできる?

はい、再登録できる場合がほとんどです。

人生のステージによって、転職の必要性や希望条件は変化します。数年前に一度断ったエージェントに、再びお世話になりたいと思うことは自然なことです。

再登録できるかどうかは、「前回の断り方」が大きく影響します。 感謝と謝罪を伝え、マナーを守って円満に関係を終えていれば、エージェント側も「今回は良いご縁があるといいですね」と歓迎してくれるでしょう。あなたの過去の職務経歴や活動履歴はデータとして残っているため、スムーズにサポートを再開できるというメリットもあります。

一方で、連絡なしの音信不通や、面接の無断キャンセルといったマナー違反をしてしまった場合は、再登録を断られたり、登録はできても積極的なサポートを受けられなかったりする可能性が高くなります。将来の可能性を閉ざさないためにも、誠実な対応を心がけることが重要です。

複数のエージェントをまとめて断ってもいい?

いいえ、絶対にやめるべきです。必ず一社ずつ、個別に連絡を入れましょう。

複数のエージェントに登録している場合、転職活動を終える際には、お世話になったすべてのエージェントに連絡が必要です。その際、手間を省こうとして、BCCなどを使って一斉送信メールで断りの連絡をするのは、非常に失礼な行為にあたります。

それぞれの転職エージェントで、あなたの担当者は異なります。担当者は、あなたのキャリアのために時間を割き、個別のサポートを提供してくれました。その一人ひとりに対して、個別に感謝と謝罪の気持ちを伝えるのが社会人としての最低限のマナーです。一斉送信は、そうした個別のサポートをないがしろにする行為と受け取られかねません。

手間はかかりますが、お世話になった担当者一人ひとりの顔を思い浮かべながら、丁寧な文面で個別に連絡しましょう。その誠実さが、あなたの信頼を形作ります。

LINEで断りの連絡をしてもいい?

原則として、LINEでの断りの連絡は避けるべきです。

近年、転職エージェントとの連絡手段としてLINEが使われるケースが増えてきました。日程調整や簡単な質疑応答など、迅速なコミュニケーションには非常に便利です。

しかし、選考辞退や内定辞退といった重要かつ正式な連絡を、カジュアルなツールであるLINEで行うのは適切ではありません。LINEでの連絡は、相手に軽い印象を与えてしまい、誠意が伝わりにくい可能性があります。また、長文での丁寧な表現がしにくく、事務的な連絡になりがちです。

たとえ担当者から「連絡はLINEで大丈夫ですよ」と言われていたとしても、それはあくまで日常的なやり取りを想定してのことです。人生の重要な決断を伝える場面では、襟を正し、メールや電話といったフォーマルな手段を選ぶのがマナーです。重要な連絡はメールか電話で行い、その旨を補足的にLINEで「先ほどメールをお送りいたしましたので、ご確認いただけますと幸いです」と伝える、といった使い分けが理想的です。