転職活動における面接は、応募者と企業が初めて直接対話する重要な機会です。その中でも、面接の冒頭で行われる「自己紹介」は、あなたの第一印象を決定づける極めて重要なパートと言えるでしょう。多くの場合、「では、まず自己紹介をお願いします」という一言から面接はスタートします。このわずか1分程度の短い時間で、面接官に「この人の話をさらに詳しく聞きたい」「この人は自社で活躍してくれそうだ」というポジティブな印象を与えられるかどうかで、その後の面接全体の流れが大きく変わる可能性があります。

しかし、多くの転職者がこの自己紹介の重要性を軽視しがちです。「何を話せばいいのか分からない」「自己PRや志望動機とどう違うのか」といった悩みを抱え、準備不足のまま面接に臨んでしまうケースも少なくありません。

この記事では、転職面接における自己紹介の目的から、具体的な作り方、状況別・職種別の例文、そして好印象を与えるためのポイントや避けるべきNG例まで、網羅的に解説します。この記事を最後まで読めば、あなたも自信を持って面接に臨み、採用担当者の心を掴む「1分間のプレゼンテーション」を完璧にマスターできるはずです。あなたのキャリアの可能性を最大限に引き出すための、戦略的な自己紹介の秘訣を学んでいきましょう。

目次

そもそも、面接で自己紹介を求められる理由とは

面接の冒頭で当たり前のように求められる自己紹介。単なる挨拶や儀礼的なものだと考えている方もいるかもしれませんが、面接官は明確な意図を持って自己紹介を促しています。この意図を理解することは、効果的な自己紹介を準備する上での第一歩です。ここでは、企業が面接で自己紹介を求める4つの主な理由を深掘りしていきます。

人柄や第一印象を知るため

面接官が自己紹介を通してまず確認したいのは、応募者の人柄や第一印象です。書類選考の段階では、経歴やスキルといったテキスト情報しか分かりません。しかし、実際に一緒に働く仲間を選ぶ上では、スキル以上に「この人と気持ちよく仕事ができるか」「自社の雰囲気に合うか」といった人間性が重視されます。

自己紹介は、応募者が初めて自分の声で、自分の言葉で語る最初の場面です。その際の表情、声のトーン、話し方、視線、姿勢といった非言語的な要素(ノンバーバルコミュニケーション)から、面接官は応募者の人柄を直感的に読み取ろうとします。

例えば、

- 明るくハキハキとした口調からは、「積極性」や「コミュニケーション能力の高さ」

- 落ち着いた丁寧な語り口からは、「誠実さ」や「真面目さ」

- 自信に満ちた表情や視線からは、「主体性」や「プロフェッショナル意識」

といった印象を受けます。逆に、声が小さくうつむきがちであれば、「自信がなさそう」「消極的かもしれない」という印象を与えてしまうかもしれません。

心理学における「初頭効果」という言葉があるように、人は最初に得た情報に強く影響される傾向があります。面接の冒頭である自己紹介でポジティブな第一印象を築くことができれば、その後の質疑応答も好意的な雰囲気で進みやすくなります。自己紹介は、あなたの人間的魅力を伝え、面接官との心理的な距離を縮めるための重要なアイスブレイクの役割を担っているのです。

コミュニケーション能力を確かめるため

ビジネスの世界において、コミュニケーション能力はあらゆる職種で求められる基本的なスキルです。自己紹介は、この基本的なコミュニケーション能力を測るための、最初のテストと言っても過言ではありません。

面接官は、「1分程度で自己紹介をお願いします」といったシンプルな指示に対し、応募者がどのように応えるかを注意深く見ています。ここで評価されるのは、以下のような点です。

- 傾聴力と理解力: 面接官の指示(時間、内容)を正確に理解し、その意図に沿った回答ができるか。

- 要約力と構成力: 自身の長い職務経歴の中から、伝えるべき要点を的確に抽出し、分かりやすい構成で話せるか。

- 表現力: 専門的な内容を、相手(面接官)が理解できるような平易な言葉で説明できるか。

例えば、時間を指定されているにもかかわらず長々と話し続けてしまったり、話があちこちに飛んで要領を得なかったりすると、「相手の意図を汲み取るのが苦手かもしれない」「報告やプレゼンテーションの場面で苦労するかもしれない」といった懸念を抱かせてしまいます。

逆に、指定された時間内に、自身の経歴の要点を論理的かつ簡潔に伝えることができれば、「この人はビジネスコミュニケーションの基本が身についている」という高い評価に繋がります。自己紹介は、単に自分のことを話す場ではなく、相手の求める情報を的確に提供する「対話」の始まりなのです。

経歴を要約する力を確認するため

職務経歴書には、これまでのキャリアの詳細が記載されています。しかし、面接官が知りたいのは、その詳細な情報の羅列ではなく、「応募者自身が、自分のキャリアをどのように捉え、要約しているか」という点です。

長い社会人経験を持つ人ほど、語るべき経験や実績は多くなります。その膨大な情報の中から、

- 何が最も重要で、アピールすべきポイントなのか

- 応募先の企業や職種に対して、どの経験が最も関連性が高いのか

を自ら判断し、限られた時間で口頭で説明する能力は、ビジネスにおける重要なスキルです。上司への報告、クライアントへの提案、会議での発表など、ビジネスシーンでは常に「要点をまとめて簡潔に伝える」ことが求められます。

自己紹介で職務経歴書をただ棒読みするような行為は、「要約力がない」「プレゼンテーション能力が低い」と見なされる最たる例です。面接官は、応募者が自身のキャリアを客観的に棚卸しし、そのハイライトを魅力的に語れるかどうかを見ています。自己紹介は、あなたのキャリアの「予告編」であり、面接官に「本編(詳細な職務経歴や実績)をもっと聞きたい」と思わせるための重要なステップなのです。

応募職種への適性や興味関心を探るため

自己紹介の内容は、応募者がその企業や職種に対してどれだけの適性と興味関心を持っているかを測るための重要な手がかりとなります。なぜなら、応募者は自分の経歴の中から「何を話すか」を選択する際に、無意識的あるいは意識的に、応募先の企業が求めるであろう要素を盛り込もうとするからです。

例えば、同じ営業経験者でも、

- A社(新規開拓を重視する企業)に応募する場合:新規顧客の開拓数や、市場分析に基づくアプローチ戦略の実績を強調する。

- B社(既存顧客との関係構築を重視する企業)に応募する場合:顧客満足度の向上施策や、長期的なリレーションシップ構築による売上安定化への貢献を強調する。

このように、応募企業が求める人物像や事業内容を深く理解していれば、自己紹介でアピールするポイントも自ずと変わってくるはずです。面接官は、自己紹介で語られる経験やスキルが、自社の求人内容とどれだけマッチしているかを聞きながら評価しています。

もし、自己紹介の内容が求人内容と全く関係のない話に終始した場合、「企業研究が不十分だ」「自社への入社意欲が低いのではないか」という疑念を抱かせることになります。自己紹介は、あなたが企業のニーズを理解し、自身のスキルや経験をそれに結びつけて考えられる人材であることを示す、最初の絶好の機会なのです。

自己紹介と自己PRの違い

転職面接の準備を進める中で、多くの応募者が混同してしまうのが「自己紹介」と「自己PR」です。面接官から「自己紹介をお願いします」と言われたのに、延々と自己PRを続けてしまうのは、非常によくある失敗例です。この二つの違いを明確に理解し、面接官の質問の意図に応じて適切に使い分けることが、面接を成功させるための重要な鍵となります。

まずは、両者の違いを以下の表で整理してみましょう。

| 項目 | 自己紹介 | 自己PR |

|---|---|---|

| 目的 | 自身が何者であるかを簡潔に伝え、第一印象を良くする(Who I am) | 自身の強みやスキルを具体的にアピールし、入社後の貢献を期待させる(Why you should hire me) |

| 内容 | これまでの職務経歴の要約、人柄の提示 | 特定のスキル、実績、強みとその根拠となる具体的なエピソード |

| 時間 | 1分程度が基本(アイスブレイク、面接の導入) | 2〜3分程度、あるいは質問に応じて(本格的なアピールの場) |

| 視点 | 過去から現在までの事実を客観的に要約 | 未来への貢献を見据えた強みを、客観的な根拠と共に訴求 |

| 役割 | 面接の導入、話のきっかけ作り(予告編) | 採用を決定づけるためのクロージング要素(本編) |

この表からも分かるように、自己紹介と自己PRは目的も内容も全く異なります。それぞれの役割について、さらに詳しく見ていきましょう。

自己紹介は「これまでの経歴の要約」

自己紹介の核心は、「私はこれまで何をしてきた、何者なのか」という事実を、簡潔に分かりやすく伝えることにあります。言わば、あなたという人物の「プロフィール紹介」や、映画の「予告編」のようなものです。

面接官は、自己紹介を通じて以下の情報を短時間で把握したいと考えています。

- どのような業界で、どのような職種を経験してきたのか

- おおよそ何年くらいの社会人経験があるのか

- 直近ではどのような業務に携わっていたのか

- どのような人柄で、コミュニケーションのスタイルはどうか

ここでの主役は、あくまでも「過去から現在に至るまでのキャリアの概要」です。もちろん、その中で特筆すべき実績やスキルに軽く触れることは効果的ですが、それはあくまで面接官の興味を引くための「フック」に過ぎません。詳細なエピソードや強みの深掘りは、その後の自己PRや質疑応答のフェーズで行うべきです。

自己紹介のゴールは、面接官に「なるほど、この人はこういう経歴の持ち主なのか。では、この部分についてもっと詳しく聞いてみよう」と、次の質問に繋がる興味を持たせることです。そのためには、情報を詰め込みすぎず、要点を絞って話すことが重要になります。自己紹介はアピールの場ではなく、円滑なコミュニケーションの土台を作るための「挨拶」と「経歴のヘッドライン」であると心得ましょう。

自己PRは「自分の強みやスキルのアピール」

一方、自己PRの核心は、「なぜ、私がこの会社で活躍できるのか」「私を採用すると、どのようなメリットがあるのか」を、具体的な根拠を持って説得力をもって伝えることにあります。自己紹介が「予告編」なら、自己PRはまさに「本編」であり、あなたの価値を最大限にアピールする絶好の機会です。

自己PRでは、単に「〇〇ができます」と主張するだけでは不十分です。その強みやスキルが本物であることを証明するために、具体的なエピソードを交えて語る必要があります。ここで有効なのが、「STARメソッド」と呼ばれるフレームワークです。

- S (Situation): どのような状況で (当時の背景や課題)

- T (Task): どのような目標や課題があり (自分の役割やミッション)

- A (Action): それに対して、自分がどのように考え、行動したか (具体的なアクション)

- R (Result): その結果、どのような成果が出たか (定量的な実績)

このフレームワークに沿って話すことで、あなたの強みが単なる自称ではなく、再現性のあるスキルであることが面接官に伝わります。

例えば、自己紹介で「営業として、顧客との関係構築に注力してきました」と触れたとします。その後の自己PRでは、「前職では、担当エリアの顧客満足度が低いという課題(Situation)に対し、月次での定例訪問とニーズヒアリングの徹底という目標(Task)を立てました。具体的には、単なる製品紹介だけでなく、顧客の業界動向をまとめたレポートを持参し、情報提供を行うことで信頼関係を構築(Action)した結果、担当エリアの顧客満足度を20%向上させ、リピート率を前年比15%改善(Result)することに成功しました」というように、話を深掘りしていきます。

このように、自己紹介でキャリアの全体像を示して興味を惹きつけ、自己PRで特定の強みを深掘りして納得させるという流れを意識することが重要です。この二つの違いを正しく理解し、面接のフェーズに応じて的確に使い分けることで、あなたの評価は格段に高まるでしょう。

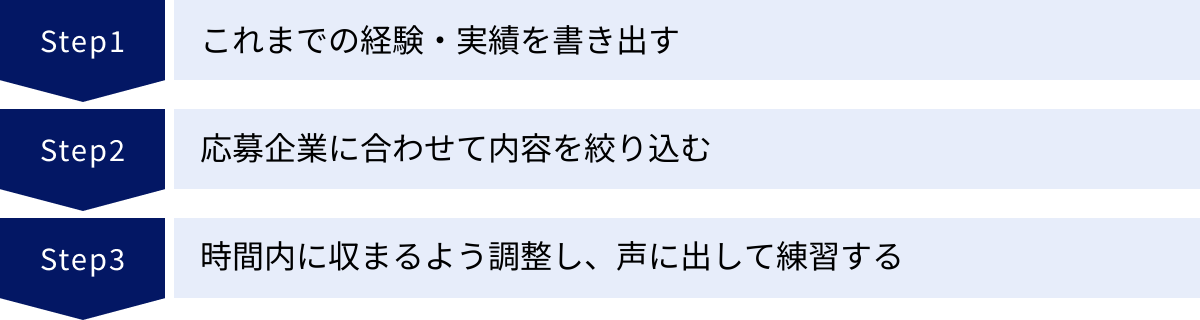

転職面接での自己紹介の作り方3ステップ

優れた自己紹介は、その場の思いつきで生まれるものではありません。戦略的な準備と練習の賜物です。ここでは、誰でも論理的で説得力のある自己紹介を作成できる、具体的な3つのステップを紹介します。このステップに沿って準備を進めることで、自信を持って面接に臨むことができるようになります。

① これまでの経験・実績を書き出す

最初のステップは、質より量を重視して、これまでのキャリアに関する情報をすべて洗い出す「ブレインストーミング」です。この段階では、応募企業との関連性や話の構成は一切考えず、とにかく自分のキャリアの棚卸しに集中します。記憶を掘り起こし、客観的な事実を書き出すことで、自己紹介の「素材」を豊富に集めることが目的です。

以下の項目を参考に、ノートやPCのドキュメントに自由に書き出してみましょう。

- 所属情報:

- 在籍した企業名、部署名、役職

- それぞれの在籍期間

- 事業内容、企業規模

- 業務内容:

- 担当していた具体的な業務(できるだけ細かく)

- 使用していたツール、ソフトウェア、プログラミング言語など

- 関わったプロジェクトの概要、規模、自身の役割

- 実績・成果:

- 定量的な実績: 売上〇%アップ、コスト〇%削減、〇件の契約獲得、処理時間を〇時間短縮、顧客満足度〇ポイント向上など、具体的な数字で示せるもの。

- 定性的な実績: 業務プロセスの改善、チームワークへの貢献、新人教育、顧客からの感謝の言葉など、数字では表しにくい貢献。

- スキル・知識:

- 業務を通じて習得した専門スキル(例: 財務分析、Webマーケティング、〇〇言語での開発)

- ポータブルスキル(例: 交渉力、プレゼンテーション能力、リーダーシップ、課題解決能力)

- 取得した資格、受講した研修

- 評価・学び:

- 上司や同僚から評価されたこと

- 成功体験と、その要因分析

- 失敗体験と、そこから学んだ教訓

この作業を通じて、自分では当たり前だと思っていた業務の中に、アピールできる強みや実績が隠れていることに気づくはずです。この「キャリアの棚卸し」が、後のステップで説得力のあるストーリーを構築するための強固な土台となります。

② 応募企業に合わせて内容を絞り込む

ステップ①で洗い出した豊富な「素材」の中から、次に応募企業という「フィルター」を通して、自己紹介で語るべき内容を厳選していく「カスタマイズ」の段階に入ります。すべての企業に同じ自己紹介を使い回すのは非効率的であり、入社意欲が低いと見なされる原因にもなります。

このステップで重要なのは、徹底した企業研究です。

- 求人情報の読み込み:

- 「求める人物像」「必須スキル」「歓迎スキル」の欄を熟読し、企業がどのような人材を求めているかを正確に把握します。

- 「仕事内容」から、入社後にどのような役割を期待されているかを具体的にイメージします。

- 企業ウェブサイトの分析:

- 企業理念やビジョン: 企業の価値観や目指す方向性を理解し、自分の価値観と合致する点を探します。

- 事業内容・サービス: 主力事業や新製品、ターゲット顧客などを把握し、自分の経験がどの分野で活かせるかを考えます。

- プレスリリースやニュース: 最近の動向をチェックし、企業が今何に力を入れているのかを探ります。

これらの企業分析を通じて明らかになった「企業のニーズ」と、ステップ①で洗い出した「自分の経験・スキル」を照らし合わせます。そして、両者の重なり合う部分こそが、あなたが自己紹介で最も強調すべきポイントです。

例えば、企業が「DX推進による業務効率化」を課題としていることが分かれば、あなたは自身の経験の中から「RPAを導入して定型業務の時間を50%削減した」という実績をピックアップします。そして、「この業務効率化の経験は、貴社のDX推進に直接貢献できる」というストーリーラインを構築するのです。

この絞り込みの作業を行うことで、自己紹介は単なる経歴の羅列から、「私は、あなたの会社が抱える課題を解決できる人材です」という、強力なメッセージへと昇華します。

③ 時間内に収まるよう調整し、声に出して練習する

最後のステップは、これまでのステップで構築したストーリーを、面接本番で通用する形に仕上げる「実践準備」です。

- 文章化と時間調整:

- 自己紹介の基本構成(後述)に沿って、ステップ②で選んだ要素を文章に落とし込みます。

- 面接で最も一般的に指定される「1分間」で話せる文字数の目安は、約250〜300字です。この文字数に収まるように、内容を簡潔に、かつ伝わりやすい言葉で磨き上げていきます。不要な修飾語を削り、一文を短くするなどの工夫が効果的です。

- 声に出して練習(反復練習):

- 完成した原稿を、ストップウォッチで時間を計りながら何度も声に出して読みます。これは、時間感覚を身体に覚えさせるために非常に重要です。

- ただ読むだけでなく、表情や声のトーンも意識しましょう。明るい表情で、ハキハキと、重要な部分は少し強調するなど、抑揚をつける練習をします。

- 客観的なフィードバック:

- 可能であれば、家族や友人、転職エージェントのキャリアアドバイザーなどに聞いてもらい、感想を求めましょう。「早口で聞き取りにくい」「専門用語が分かりにくい」など、自分では気づかない点を指摘してもらえます。

- スマートフォンの録音・録画機能を使って、自分の自己紹介を客観的に確認するのも非常に有効です。姿勢、視線、声の調子などをチェックし、改善点を洗い出します。

自己紹介の原稿は、丸暗記するためのものではなく、話の骨子を固めるためのものです。練習を重ねることで、原稿を見なくても自然に自分の言葉として話せるようになります。多少言葉に詰まったり、言い回しが変わったりしても問題ありません。むしろ、その方が機械的な印象を与えず、誠実さが伝わります。この3ステップを入念に行うことが、自信に満ちた最高のパフォーマンスに繋がるのです。

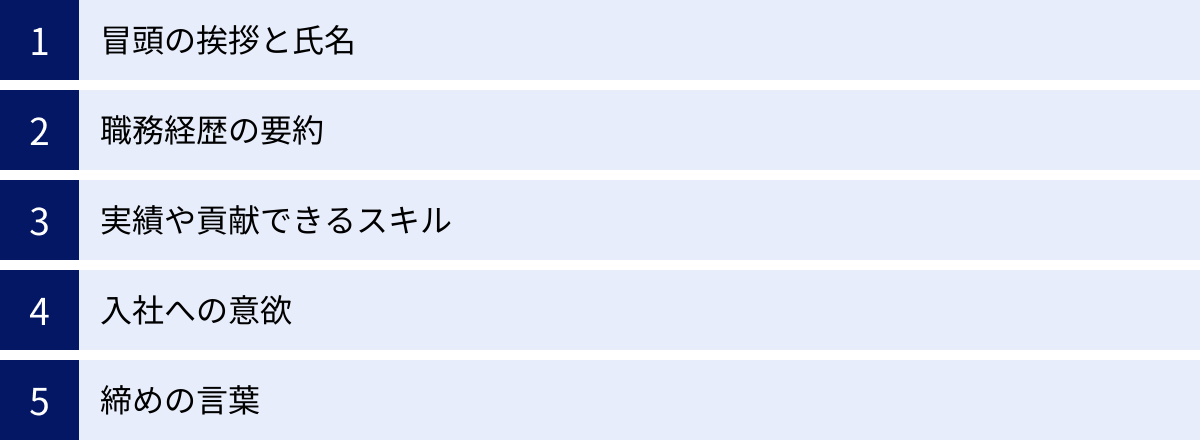

【基本】自己紹介で話すべき内容と構成

効果的な自己紹介には、面接官が聞きやすく、理解しやすい「型」が存在します。この基本的な構成を意識することで、話が脱線することなく、要点を的確に伝えることができます。ここでは、誰でも応用できる自己紹介の黄金律とも言える5つの構成要素を、具体的なフレーズ例と共に解説します。

冒頭の挨拶と氏名

自己紹介は、感謝の言葉と名乗りから始めるのがマナーです。これは、社会人としての基本的な礼儀を示すと同時に、面接官との間にポジティブな空気を作るための重要な第一声となります。

ポイント:

- 明るく、ハキハキとした声で、面接官の目を見て話す。

- 面接の機会をいただいたことへの感謝の気持ちを簡潔に述べる。

例文:

「本日は、面接の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。〇〇 〇〇(フルネーム)と申します。」

この一言を丁寧に伝えるだけで、誠実で礼儀正しい人物であるという第一印象を与えることができます。

職務経歴の要約

次に、これまでのキャリアの概要を簡潔に伝えます。ここでは、詳細な業務内容をすべて話す必要はありません。面接官が「この人はどんなバックグラウンドの持ち主か」をすぐに理解できるよう、要点を絞って話すことが重要です。

ポイント:

- 現職(または前職)の企業名、職種、経験年数を明確に述べる。

- どのような業界で、どのような役割を担ってきたかを簡潔に説明する。

- 複数の企業を経験している場合は、直近の経歴か、応募職種に最も関連性の高い経歴を中心に話すと良いでしょう。

例文:

「現職では、ITソリューションを提供する株式会社△△におきまして、法人営業として約5年間、主に中小企業向けのクラウドサービス導入支援に従事してまいりました。」

「これまでは2社を経験しており、直近の前職では、株式会社〇〇にてWebマーケターとして3年間、自社メディアのSEO対策とコンテンツマーケティングを担当しておりました。」

この部分で、あなたの専門領域と経験の長さを明確に提示します。

実績や貢献できるスキル

自己紹介の中で最もアピール要素が強く、面接官の興味を引くためのハイライトとなる部分です。職務経歴の中でも特に自信のある実績や、応募企業で活かせると考えるスキルについて具体的に触れます。

ポイント:

- 具体的な数字(定量的成果)を盛り込むと、説得力が格段に増します。(例: 売上〇%向上、コスト〇円削減、リード獲得数〇倍)

- 実績を語るだけでなく、その経験を通じて得たスキルが、応募企業でどのように貢献できるかまで言及することが重要です。

- ただし、自己PRと混同しないよう、あくまで「予告編」として簡潔に述べるに留めます。

例文:

「特に注力したのは、既存顧客へのアップセル提案です。顧客の課題を深くヒアリングし、新たなソリューションを提案することで、担当顧客のLTV(顧客生涯価値)を前年比で120%に向上させた実績がございます。この経験で培った課題発見力と提案力は、貴社のソリューション営業においても必ず活かせると考えております。」

「前職では、WebサイトのUI/UX改善プロジェクトを主導し、離脱率を15%改善、コンバージョン率を5%向上させました。この経験から得たデータ分析に基づく改善提案スキルを、貴社のグロースハックチームで発揮したいと考えております。」

このパートで「おっ」と思わせることができれば、その後の質疑応答で深掘りされる可能性が高まります。

入社への意欲

経歴とスキルのアピールで終わるのではなく、最後に入社への前向きな姿勢を示すことで、自己紹介を力強く締めくくります。なぜこの会社で働きたいのか、という熱意を簡潔に伝えるパートです。

ポイント:

- 志望動機を長々と語るのではなく、貢献意欲を表明するに留める。

- これまでの経験と、企業の事業や理念を結びつけて話すと、説得力が増す。

- ポジティブで意欲的な言葉を選ぶ。

例文:

「これまでの法人営業で培った経験を活かし、エンタープライズ領域に強みを持つ貴社のさらなる事業拡大に貢献したいと強く考えております。」

「ユーザーファーストのプロダクト開発を徹底されている貴社の理念に深く共感しており、私のUI/UXデザインのスキルで、貴社のサービス価値向上に貢献できることを楽しみにしております。」

締めの言葉

自己紹介の最後は、面接本編への橋渡しとなる丁寧な言葉で締めくくります。

ポイント:

- 「本日はよろしくお願いいたします」という言葉で、改めて敬意を示す。

- 詳細を話す準備ができていることを伝え、面接官からの質問を促す姿勢を見せる。

例文:

「本日は、これまでの経験につきまして、さらに詳しくお話しさせていただければと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。」

この基本構成に沿って内容を組み立てることで、わずか1分という短い時間でも、あなたの魅力とポテンシャルを最大限に伝える、論理的で印象的な自己紹介が完成します。

自己紹介の適切な長さは1分?時間を指定された場合の対応

「自己紹介の長さは、どれくらいが適切なのでしょうか?」これは、多くの転職者が抱く共通の疑問です。短すぎれば意欲がないと思われ、長すぎれば要領が悪いと判断されかねません。時間管理は、ビジネスパーソンの基本スキル。自己紹介の時間を適切にコントロールできる能力も、面接官は見ています。ここでは、自己紹介の最適な長さと、時間を指定された場合のスマートな対応方法について解説します。

基本は1分を目安に準備する

面接官から特に時間の指定がない場合、あるいは「簡単に自己紹介をお願いします」と言われた場合、自己紹介の長さは1分(文字数にして約250〜300字)が黄金律とされています。なぜ1分が最適なのでしょうか。その理由は複数あります。

- 面接官の集中力: 人が集中して話を聞ける時間は限られています。特に面接の冒頭では、1分程度が相手にストレスを与えずに情報をインプットしてもらうのに最適な長さです。これ以上長くなると、話の要点が見えにくくなり、面接官の集中力が途切れてしまう可能性があります。

- アイスブレイクとしての役割: 自己紹介は、本格的な質疑応答に入る前の「アイスブレイク」の役割も担っています。応募者の緊張をほぐし、面接の雰囲気を作るための時間です。ここで長々と話してしまうと、面接全体の時間配分が崩れ、本来聞きたかった質問の時間がなくなってしまうこともあり得ます。

- 要約能力のアピール: 前述の通り、自己紹介は応募者の「要約力」を測る場でもあります。自身のキャリアのハイライトを1分という短い時間で的確に伝えられることは、高いビジネススキルを持っていることの証明になります。

したがって、まずは「1分間の自己紹介」を完璧にマスターすることを目指しましょう。 これがあなたの自己紹介の基本形(ベース)となります。この1分バージョンをしっかりと作り込んでおけば、時間指定がないほとんどの面接に対応できるだけでなく、後述する長めの時間を指定された際の土台にもなります。練習の際は必ずストップウォッチを使い、280字前後の原稿が、早口にならずに1分以内に収まるかどうかを確認する作業を繰り返しましょう。

3分など長めの時間を指定された場合のポイント

稀に、面接官から「では、3分程度で自己紹介をお願いします」と、長めの時間を指定されることがあります。これは、特に経験豊富な人材や、専門職、管理職の採用面接で見られるケースです。この指示の裏には、面接官の以下のような意図が隠されています。

- より深い人物理解: 1分では分からない、応募者の経験の背景や仕事に対する考え方を詳しく知りたい。

- プレゼンテーション能力の確認: 構成力や表現力を含め、持ち時間を使って情報を分かりやすく伝える能力を評価したい。

- 主体性と論理的思考力: 自由度が高い状況で、何を優先して話すかという判断力を見たい。

このような要求に慌てず対応するためには、事前に準備しておくことが不可欠です。基本となる1分バージョンを骨子として、各要素に肉付けしていくイメージで3分バージョンを構築します。

【3分バージョンへの肉付けのポイント】

| 構成要素 | 1分バージョン(骨子) | 3分バージョン(肉付け例) |

|---|---|---|

| 職務経歴 | 会社名、職種、年数、主な業務 | 担当していたプロジェクトの具体的な内容や規模、チーム内での役割、使用していたツールや技術などを追加。 |

| 実績・スキル | 最もアピールしたい実績を1つ提示 | 1分版で話した実績について、背景となった課題や、工夫した点(Action)を補足。あるいは、別軸での実績をもう1〜2つ追加する。 |

| 入社意欲 | 貢献したいという意思表明 | なぜ同業他社ではなく「この会社」なのか、という点に軽く触れる。企業のどの事業、どの文化に魅力を感じているかを具体的に加える。 |

3分間で話せる文字数の目安は、約800〜900字です。重要なのは、単に話を引き延ばすのではなく、情報の「質」と「量」を戦略的に高めることです。1分版では伝えきれなかった、あなたの人柄や思考プロセスが垣間見えるようなエピソードを盛り込むと良いでしょう。

ただし、注意点として、あくまでこれは「自己紹介」であり、「自己PR」ではありません。実績の詳細を語りすぎると、話が冗長になり、質問の意図を理解していないと判断されかねません。「経歴の要約」という本質は忘れずに、あくまで自己紹介の枠組みの中で情報を豊かにするという意識を持ちましょう。

「2分で」と言われた場合は、1分版と3分版の中間を取るイメージで調整します。複数の時間パターンの構成を頭に入れておくだけで、本番でどのような指示を受けても、自信を持って、かつ臨機応応に対応できるようになります。

【例文】状況別で見る自己紹介のポイント

自己紹介でアピールすべき内容は、応募者のキャリアステージや応募するポジションによって大きく異なります。即戦力であることを示すべき経験者と、ポテンシャルをアピールすべき若手では、話す内容の力点が全く違います。ここでは、代表的な3つの状況別に、自己紹介のポイントと具体的な例文を紹介します。

経験者(同職種・同業界)の場合

同職種・同業界へ転職する「経験者」に企業が最も期待するのは、「即戦力」としてすぐに活躍してくれることです。そのため、自己紹介ではこれまでの経験で培った専門性と、具体的な実績を明確に示し、入社後すぐに貢献できる人材であることを強く印象づける必要があります。

【ポイント】

- 専門性と実績を前面に: 具体的な業務内容や、 quantifiable results(定量的な成果)を必ず盛り込みます。業界や職種の専門用語も適切に使うことで、知見の深さを示せます。

- 再現性の強調: 過去の実績が、応募先企業でも再現可能であることを示唆します。「この経験で培った〇〇のスキルは、貴社の△△という課題解決に直結すると考えております」といった形で、貢献イメージを具体的に伝えます。

- 自信と安定感: 落ち着いたトーンで、堂々と話すことで、経験者ならではの頼もしさを演出します。

【例文(1分想定)】

「本日は面接の機会をいただき、ありがとうございます。〇〇 〇〇と申します。

現職では、SaaS業界の株式会社△△にて、インサイドセールスとして約5年間、新規リードの獲得から商談創出までを担当しております。

主な役割は、マーケティング部門が獲得したリードに対し、電話やメールでアプローチし、顧客の課題をヒアリングした上で、フィールドセールスへ質の高い商談を供給することです。特に、MAツールを活用したナーチャリング施策の改善に注力し、私が担当したチームでは、商談化率を前年比で15%向上させ、年間2,000万円の新規受注に貢献いたしました。

この経験で培った、顧客の潜在ニーズを的確に捉えるヒアリング力と、データに基づいた効率的なアプローチ手法は、貴社が現在注力されているエンタープライズ市場の開拓において、即戦力として必ずお役に立てると確信しております。

本日は、これまでの経験をさらに詳しくお話しできればと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。」

未経験職種に応募する場合

未経験の職種に応募する場合、企業は実績そのものよりも、新しい環境への適応能力、学習意欲、そして「ポータブルスキル」を重視します。ポータブルスキルとは、業種や職種が変わっても持ち運びができる、汎用性の高いスキルのことです。(例:コミュニケーション能力、課題解決能力、論理的思考力など)

【ポイント】

- ポータブルスキルのアピール: 前職の経験から、応募職種でも活かせるポータブルスキルを抽出し、具体的なエピソードを交えて説明します。「前職の〇〇という経験を通じて、△△というスキルを身につけました。このスキルは、未経験の□□職においても、このように活かせると考えています」というロジックを組み立てます。

- 学習意欲と熱意の表明: 未経験分野を補うための主体的な学習努力(独学、資格取得、スクール通学など)を具体的に伝えることで、高い入社意欲とキャッチアップ能力を示します。

- 謙虚さと素直さ: 「教えてもらう」という姿勢だけでなく、「自ら学び、貢献していく」という前向きで謙虚な姿勢が好印象を与えます。

【例文(1分想定)】

「本日は面接の機会をいただき、ありがとうございます。〇〇 〇〇と申します。

前職では、食品メーカーの株式会社△△にて、営業事務として約3年間、受発注管理や請求書作成、顧客対応などを担当してまいりました。

日々の業務で心掛けていたのは、業務の効率化です。Excelマクロを独学で習得し、手作業で行っていた月次の集計作業を自動化した結果、毎月の作業時間を約10時間削減し、チーム全体の生産性向上に貢献しました。この経験を通じて、課題を発見し、主体的に解決策を考えて実行する力を培いました。

営業担当者をサポートする中で、データを活用してビジネスを動かすマーケティングの仕事に強い興味を持つようになり、現在はWebマーケティングスクールに通い、SEOや広告運用の基礎を学んでおります。未経験の分野ではございますが、前職で培った課題解決能力と、現在進行形で学んでいる知識を掛け合わせ、一日も早く貴社のマーケティングチームに貢献できるよう尽力したいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。」

第二新卒・若手の場合

社会人経験が比較的浅い第二新卒や若手層に対して、企業は完成されたスキルや豊富な実績よりも、ポテンシャル(将来性)、成長意欲、柔軟性を求めます。短い社会人経験の中で、何を学び、今後どのように成長していきたいかを伝えることが重要です。

【ポイント】

- ポテンシャルのアピール: 実績の大きさよりも、仕事への取り組み方や姿勢を具体的に語ります。「どのようなことを意識して仕事に取り組んだか」「困難な状況にどう向き合ったか」といったプロセスを伝えることで、人柄や成長可能性を示します。

- 学習意欲と素直さ: 先輩や上司の指示を素直に受け入れ、積極的に吸収しようとする姿勢をアピールします。フレッシュさとエネルギッシュな印象を与えることが大切です。

- 明確なキャリアビジョン: なぜ早期に転職を決意したのか、という理由をポジティブに変換し、応募企業で実現したいキャリアプランを簡潔に語ることで、計画性と意欲の高さを示します。

【例文(1分想定)】

「本日は面接の機会をいただき、ありがとうございます。〇〇 〇〇と申します。

大学卒業後、株式会社△△に新卒で入社し、販売スタッフとして約1年半、店舗での接客販売業務に従事してまいりました。

私が仕事をする上で最も大切にしていたのは、お客様一人ひとりに寄り添った提案を行うことです。マニュアル通りの対応だけでなく、お客様の潜在的なニーズを引き出す対話を心掛けた結果、店舗の顧客満足度アンケートで高評価をいただくことができました。この経験から、相手の立場に立って考え、信頼関係を築くコミュニケーションの重要性を学びました。

より長期的にお客様と関わり、課題解決に貢献できる仕事に挑戦したいという思いが強くなり、ITソリューションを通じて企業の成長を支援する法人営業の仕事に魅力を感じております。社会人経験はまだ浅いですが、前職で培った傾聴力と、新しい知識を素早く吸収する姿勢を活かし、一日も早く貴社に貢献できる人材へと成長したいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。」

【例文】職種別で見る自己紹介のポイント6選

応募する職種によって、企業が求める能力や資質は大きく異なります。自己紹介では、その職種に特有の「キーワード」を盛り込み、自身がその職務に適した人材であることを効果的にアピールする必要があります。ここでは、主要な6つの職種別に、自己紹介で強調すべきポイントと具体的な例文を紹介します。

① 営業職

営業職に求められるのは、目標達成意欲、コミュニケーション能力、そして顧客の課題を解決する力です。自己紹介では、これらの能力を裏付ける具体的な実績を、数字を用いて示すことが極めて重要です。

【ポイント】

- 定量的な実績を明確に: 売上高、目標達成率、新規顧客獲得数、契約件数など、具体的な数字を必ず盛り込みます。

- プロセスのアピール: なぜその成果を出せたのか、というプロセス(例: 課題発見のためのヒアリング、独自の提案内容、信頼関係構築の工夫)に軽く触れると、再現性のあるスキルとして評価されます。

- 行動力と粘り強さ: 目標達成に向けた情熱や、困難な状況を乗り越えた経験を簡潔に語ることで、営業としてのタフさを示します。

【例文(1分想定)】

「〇〇 〇〇と申します。現職では、人材紹介会社の株式会社△△にて、リクルーティングアドバイザーとして4年間、IT業界の企業様を中心に採用支援を行っております。

私の強みは、企業の潜在的な採用課題を深く理解し、的確な人材を提案する課題解決力です。担当企業の事業内容や組織文化を徹底的に分析し、経営層とも対話を重ねることで、単なる人材紹介に留まらない組織課題の解決まで見据えた提案を心掛けてまいりました。その結果、昨年度は個人売上目標を130%達成し、社内のMVPを受賞いたしました。

この経験で培った顧客深耕力と提案力は、より高度なソリューション提案が求められる貴社の法人営業において、必ず貢献できるものと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。」

② 事務職

事務職では、業務の正確性、効率性、そして他部署や社員を円滑にサポートする協調性が求められます。自己紹介では、縁の下の力持ちとして、組織にどのように貢献してきたかを具体的にアピールします。

【ポイント】

- 効率化・改善の実績: 業務プロセスを見直し、時間短縮やコスト削減に繋げた経験は、非常に高く評価されます。具体的な改善内容と成果を伝えましょう。

- 正確性と丁寧さ: ミスなく業務を遂行する能力や、丁寧な仕事ぶりを示すエピソードを盛り込みます。

- PCスキルとサポート力: 使用できるツール(例: ExcelのVLOOKUP関数やピボットテーブル、特定の会計ソフト)を具体的に挙げ、周囲をどのようにサポートしてきたかを伝えます。

【例文(1分想定)】

「〇〇 〇〇と申します。前職では、建設会社の株式会社△△にて、経理事務として5年間、月次・年次決算業務や請求書管理、経費精算などを担当してまいりました。

私が常に意識していたのは、業務の正確性と効率性の両立です。特に、手作業が多く発生していた経費精算プロセスを見直し、クラウド会計システムへの移行を提案・主導いたしました。その結果、月間の処理時間を約20時間削減し、ヒューマンエラーを大幅に削減することに成功しました。

この経験で培った業務改善スキルと、日商簿記2級の知識を活かし、貴社の管理部門のさらなる業務効率化と組織運営の安定化に貢献したいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。」

③ 販売・サービス職

販売・サービス職では、高い接客スキルはもちろん、顧客満足度や売上への貢献意欲、そしてチームで働く協調性が重視されます。お客様や店舗にどのように貢献したかを、具体的なエピソードを交えて語ります。

【ポイント】

- 顧客志向のアピール: 顧客満足度を向上させるために工夫した点や、リピーター獲得に繋がったエピソードを具体的に話します。

- 売上への貢献: 個人の売上目標や、店舗全体の売上達成にどう貢献したかを伝えます。(例: 特定商品の販売数1位、客単価アップの施策提案など)

- チームワーク: 周囲のスタッフとどのように連携し、店舗運営に貢献したかを示すことで、協調性をアピールできます。

【例文(1分想定)】

「〇〇 〇〇と申します。現職では、アパレルブランドの株式会社△△にて、店長として3年間、店舗運営全般を担っております。

私の強みは、お客様との対話を通じてニーズを汲み取り、最高の購買体験を提供することです。お客様のライフスタイルまでヒアリングする丁寧な接客を心掛けた結果、多くのリピート顧客を獲得し、個人売上では3期連続で全社トップ10に入ることができました。また、スタッフの育成にも力を入れ、チーム全体の接客レベルを底上げすることで、店舗売上の前年比115%達成に貢献いたしました。

ラグジュアリーブランドである貴社において、私の培ってきた高いレベルの接客スキルと店舗マネジメント経験は、必ずやブランド価値の向上に貢献できると確信しております。どうぞよろしくお願いいたします。」

④ ITエンジニア

ITエンジニアの自己紹介では、どのような技術スキルを持ち、どのような開発経験を積んできたかを具体的かつ簡潔に伝えることが求められます。技術への探究心や学習意欲を示すことも重要です。

【ポイント】

- 技術スタックを明確に: 使用したプログラミング言語、フレームワーク、データベース、クラウド環境(AWS, Azure, GCP)などを具体的に述べます。

- プロジェクト経験を具体的に: 担当したプロジェクトの概要(何のサービスか)、規模(チーム人数、開発期間)、そして自身の役割(リーダー、メンバー、担当箇所)を明確に伝えます。

- 課題解決能力と学習意欲: 技術的な課題に直面した際に、どのように調査し、解決したかというエピソードは高く評価されます。GitHubでのアウトプットや技術ブログの執筆など、自己学習の姿勢もアピールポイントになります。

【例文(1分想定)】

「〇〇 〇〇と申します。現職では、Web制作会社の株式会社△△にて、バックエンドエンジニアとして3年間、PHPとLaravelを用いたECサイトの開発・運用に携わっております。

主な担当業務は、新規機能の要件定義から設計、実装、テストまでの一連のプロセスです。特に、サイトのパフォーマンス改善プロジェクトでは、SQLクエリの最適化やキャッシュ戦略の見直しを行い、ページ表示速度を平均で30%改善させることに成功しました。

プライベートでは、Go言語の学習に注力しており、個人で簡単なWebアプリケーションを開発し、GitHubで公開しております。貴社のマイクロサービスアーキテクチャへの取り組みに大変魅力を感じており、私の持つWeb開発経験と新しい技術への探究心を活かして、サービスの成長に貢献したいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。」

⑤ 企画・マーケティング職

企画・マーケティング職では、論理的思考力、分析力、そして市場や顧客を理解した上で施策を立案・実行する能力が求められます。担当した施策と、その結果(成果)をセットで語ることが重要です。

【ポイント】

- 実績をセットで語る: 「〇〇という施策を行い、△△という結果(売上増、認知度向上、リード獲得数など)が出た」という形で、行動と成果を必ず結びつけて話します。

- 分析力のアピール: データ分析に基づいて仮説を立て、施策を立案した経験を語ることで、論理的思考力を示します。(例: GAでのアクセス解析、顧客データ分析など)

- 市場理解とトレンド感度: 業界の動向や新しいマーケティング手法へのアンテナの高さを示すことも有効です。

【例文(1分想定)】

「〇〇 〇〇と申します。現職では、化粧品メーカーの株式会社△△にて、デジタルマーケターとして4年間、自社ブランドの認知度向上とECサイトの売上拡大に従事してまいりました。

私の強みは、データ分析に基づいた戦略立案と実行力です。特に、SNS広告の運用においては、ターゲット層のインサイト分析を徹底的に行い、クリエイティブと配信設定のA/Bテストを繰り返しました。その結果、CPA(顧客獲得単価)を維持しつつ、広告経由の月間売上を2年間で3倍に拡大させることに成功いたしました。

toC向けマーケティングで培ったこの経験は、貴社がこれから強化されるD2C事業のグロースにおいて、大いに貢献できるものと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。」

⑥ クリエイター職

デザイナーやライターなどのクリエイター職では、専門スキルや制作実績はもちろんのこと、クライアントの意図を汲み取る力や、自身のクリエイティブでどのような課題を解決できるかを伝えることが重要です。

【ポイント】

- 制作物とその意図を語る: どのようなコンセプトで、何を意識して制作したのかを簡潔に説明します。

- 課題解決への貢献: 自身の制作物が、ビジネス上の課題解決にどう繋がったか(例: デザインリニューアルでCVRが向上、キャッチコピーの変更でクリック率が改善)を伝えられると、評価が格段に上がります。

- ポートフォリオへの誘導: 自己紹介の最後に「詳細な制作実績はポートフォリオにまとめておりますので、後ほどご覧いただけますと幸いです」と一言添え、話の続きを促すのも効果的です。

【例文(1分想定)】

「〇〇 〇〇と申します。前職では、事業会社の株式会社△△にて、インハウスのUI/UXデザイナーとして3年間、自社アプリの機能改善や新規機能のデザインを担当してまいりました。

私がデザインにおいて最も大切にしているのは、徹底したユーザーリサーチに基づく、直感的で使いやすいインターフェースの設計です。ユーザーテストを繰り返し、定性・定量の両面から課題を分析することで、UI改善を行いました。その結果、主要機能の利用完了率を20%向上させ、ユーザー満足度の向上に貢献した実績がございます。

貴社の『誰もが使いやすいサービスを』というプロダクト思想に深く共感しており、私の持つUI/UXデザインのスキルと経験を活かして、貴社サービスのさらなる価値向上に貢献したいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。」

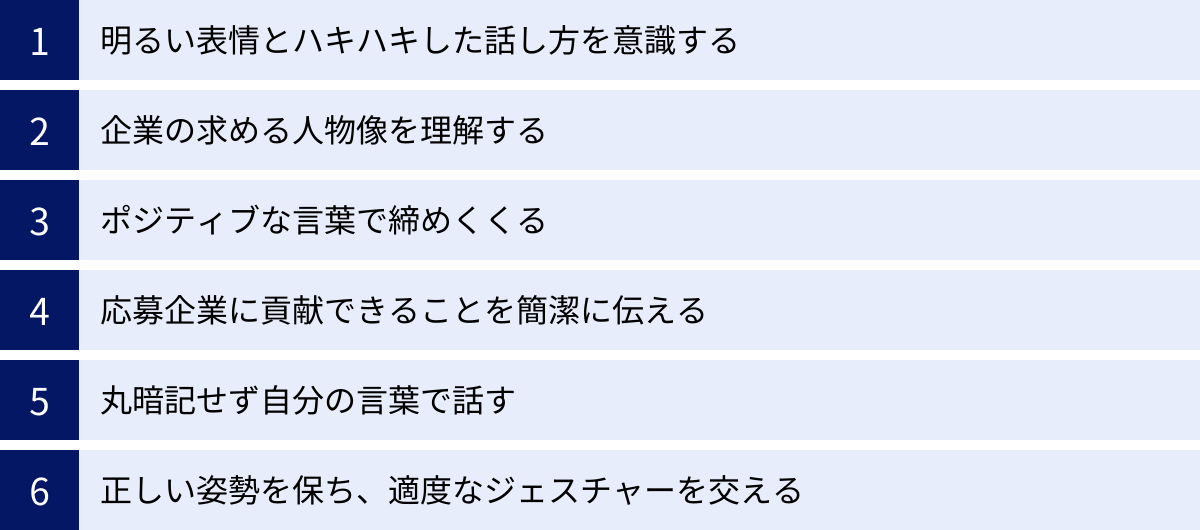

自己紹介で好印象を与えるための6つのポイント

自己紹介の内容を完璧に準備しても、伝え方一つでその印象は大きく変わってしまいます。面接官に「この人と一緒に働きたい」と思わせるためには、話す内容と同じくらい、話し方や態度といった非言語的な要素が重要になります。ここでは、あなたの魅力を最大限に引き出し、好印象を与えるための6つの実践的なポイントをご紹介します。

① 明るい表情とハキハキした話し方を意識する

面接における第一印象は、自己紹介が始まる最初の数秒で決まると言っても過言ではありません。明るい表情とハキハキとした声は、「自信」「誠実さ」「積極性」といったポジティブな印象を面接官に与えます。

- 表情: 緊張すると顔がこわばりがちですが、意識的に口角を少し上げるだけで、表情が和らぎ、親しみやすい印象になります。鏡の前で、自分が最も自然に見える笑顔を練習しておきましょう。

- 声のトーン: 普段よりも少し高めのトーンを意識すると、声が明るく聞こえ、聞き取りやすくなります。

- 話すスピードと声量: 早口にならないよう、意識してゆっくりと話しましょう。相手が聞き取りやすい、適度な声量を保つことが重要です。自信がないと声が小さくなりがちなので、お腹から声を出すイメージを持つと良いでしょう。

これらの基本的な振る舞いを意識するだけで、面接の場の空気が和やかになり、その後のコミュニケーションも円滑に進みやすくなります。

② 企業の求める人物像を理解する

優れた自己紹介は、「自分が話したいこと」を話すのではなく、「相手(企業)が聞きたいこと」を話すことで成り立ちます。そのためには、応募先企業がどのような人材を求めているのかを深く理解することが不可欠です。

事前に企業のウェブサイトや求人情報を徹底的に読み込み、

- 企業理念やビジョン

- 事業内容や今後の方向性

- 求めるスキルや人物像

を把握しましょう。その上で、自分の経験やスキルの中から、企業のニーズに最も合致する部分を抽出し、自己紹介に盛り込みます。

例えば、企業が「チャレンジ精神旺盛な人材」を求めているなら、過去に新しいことに挑戦したエピソードを。企業が「チームワークを重んじる人材」を求めているなら、チームで成果を出した経験を話すのが効果的です。このように、相手のニーズに応える「相手目線」の自己紹介を心掛けることで、「この人は自社をよく理解している」「入社意欲が高い」という評価に繋がります。

③ ポジティブな言葉で締めくくる

自己紹介の締めくくりは、あなたの入社意欲や将来への期待感を伝える重要な部分です。「貴社に貢献したい」「〇〇の分野で力を発揮したい」「働くことを楽しみにしております」といった、前向きでポジティブな言葉で締めくくるようにしましょう。

転職理由にネガティブな要素があったとしても、自己紹介の場でそれを話す必要は一切ありません。例えば、「前職の人間関係に疲れて…」ではなく、「よりチームワークを重視する環境で、自身の協調性を活かしたい」といったように、ポジティブな動機に転換して話す準備をしておくことが大切です。

自己紹介全体をポジティブなトーンで貫くことで、面接官に「この人は前向きで、入社後も主体的に活躍してくれそうだ」という期待感を抱かせることができます。

④ 応募企業に貢献できることを簡潔に伝える

企業が採用活動を行う目的は、自社の事業成長や課題解決に貢献してくれる人材を見つけることです。したがって、自己紹介の段階で、「私を採用すると、こんなメリットがあります」ということを簡潔に示すことができれば、面接官の関心を強く引くことができます。

これは、単に「頑張ります」という精神論を語ることではありません。「前職で培った〇〇のスキルは、貴社が現在注力されている△△の事業において、即戦力として貢献できると考えております」というように、「自身のスキル・経験」と「企業のニーズ」を具体的に結びつけて伝えましょう。

この一言があるだけで、自己紹介は単なる経歴紹介から、「価値提案(バリュープロポジション)」へと昇華します。自分を「商品」と捉え、その価値を的確にプレゼンテーションする意識を持つことが重要です。

⑤ 丸暗記せず自分の言葉で話す

自己紹介の原稿を準備することは非常に重要ですが、それを一言一句違わずに丸暗記しようとするのは避けましょう。丸暗記した文章を話すと、どうしても棒読みになりがちで、感情や熱意が伝わりにくくなります。また、途中で一言忘れてしまうと、頭が真っ白になってパニックに陥るリスクもあります。

理想的なのは、話すべき要点(キーワードや構成)だけを頭に入れておき、本番ではそれらを繋ぎ合わせながら、自分の言葉で自然に話すことです。多少言い回しが変わったり、言葉に詰まったりしても構いません。むしろ、その方が機械的な印象を与えず、誠実さや人間味が伝わります。

練習の段階から、原稿を読み上げるのではなく、要点を見ながら話す練習を繰り返すことで、本番でも柔軟に対応できるようになります。

⑥ 正しい姿勢を保ち、適度なジェスチャーを交える

姿勢や身振り手振りといったボディランゲージも、あなたの印象を左右する重要な要素です。

- 姿勢: 背筋をピンと伸ばし、胸を張って座るだけで、自信があるように見え、声も出やすくなります。椅子に深くもたれかかったり、猫背になったりしないよう注意しましょう。

- 視線: 基本的に面接官の目(あるいは眉間や鼻のあたり)を見て話します。複数の面接官がいる場合は、一人だけを見つめるのではなく、均等に視線を配るように心掛けましょう。

- ジェスチャー: 話の内容に合わせて、適度に身振り手振りを交えると、話に抑揚と熱意が生まれます。ただし、過度なジェスチャーは落ち着きがない印象を与えるため、あくまで自然な範囲に留めることが大切です。

これらの非言語的な要素を意識することで、あなたの話の説得力はさらに高まり、面接官に好印象を与えることができるでしょう。

やってはいけない!自己紹介のNG例5選

どんなに素晴らしい経歴やスキルを持っていても、自己紹介での伝え方を間違えると、評価を大きく下げてしまうことがあります。ここでは、多くの転職者が陥りがちな、絶対に避けるべき自己紹介のNG例を5つ紹介します。これらの失敗パターンを事前に知っておくことで、あなたは面接で致命的なミスを犯すリスクを減らすことができます。

① 職務経歴書をそのまま読み上げる

これは、最もよくあるNG例の一つです。面接官の手元にはあなたの職務経歴書があり、すでに目を通しているのが前提です。その内容をそのまま読み上げる行為は、面接官に以下のようなネガティブな印象を与えてしまいます。

- 要約能力の欠如:「自分のキャリアの要点をまとめることができないのか」

- コミュニケーション能力の低さ:「一方的に話すだけで、対話ができない人だ」

- 準備不足・意欲の低さ:「面接のための準備をしてこなかったのか」

自己紹介は、職務経歴書に書かれた事実の羅列ではなく、その中からハイライトを抽出し、あなた自身の言葉でストーリーを語る場です。書類に書かれていない、あなたの仕事への想いや人柄を伝える絶好の機会と捉えましょう。

② 自己PRや志望動機を長々と話す

「自己紹介をお願いします」と言われているにもかかわらず、「私の強みは〇〇で、前職では△△という成果を上げ…」と、自己PRを延々と始めてしまうケースです。これも、自己紹介と自己PRの違いを理解していない、典型的な失敗例です。

NG理由:

- 質問の意図を理解していない: 面接官の指示を正しく汲み取れない、コミュニケーションの基本ができていないと判断されます。

- 話が冗長: 限られた時間の中で、一方的に自分の話したいことだけを話す人だと思われ、協調性や客観性に欠けると見なされます。

自己紹介では、実績やスキルはあくまで「予告編」として簡潔に触れるに留めましょう。詳細なアピールは、その後の「自己PRをお願いします」や「あなたの強みを教えてください」といった質問に答える形で話すのが適切な流れです。

③ 応募企業と関係のない経歴を話す

自己紹介は、あなたが応募企業にとって価値のある人材であることを示す最初の機会です。それにもかかわらず、応募している職種や企業の事業と全く関係のない経歴や実績ばかりを話してしまうと、面接官はこう感じます。

- 企業研究不足:「自社が何を求めているか、全く理解していないのではないか」

- アピールポイントのズレ:「自分の強みを客観的に把握できていないのかもしれない」

- 入社意欲の低さ:「どの会社でも同じ話をしているのだろう」

例えば、ITエンジニアのポジションに応募しているのに、学生時代のアルバイト経験について熱心に語っても、評価には繋がりません。必ず、応募先の「求める人物像」に自身の経歴を意図的に寄せていくという戦略的な視点を持つことが重要です。

④ 話が長すぎる、または短すぎる

自己紹介の時間管理は、あなたのビジネススキルを測るバロメーターです。

- 話が長すぎる(例: 2分以上):

- NG理由: 時間の感覚がない、要点をまとめる力がない、自己中心的といった印象を与えます。面接全体の時間配分を狂わせ、面接官を苛立たせてしまう可能性もあります。

- 話が短すぎる(例: 15秒程度):

- NG理由: 「〇〇と申します。前職では営業をしていました。よろしくお願いします。」というような短い自己紹介は、意欲がない、アピールする気がない、コミュニケーションが苦手といった印象を与えます。

最適な長さは、前述の通り「1分程度」です。この時間内に、必要な情報を過不足なく盛り込む練習を重ねましょう。時間指定がある場合は、その指示に正確に従うことが絶対条件です。

⑤ 謙遜しすぎるなどネガティブな表現を使う

日本人の美徳として「謙遜」がありますが、転職面接の場では過度な謙遜は禁物です。自信のなさと受け取られ、あなたの価値を不必要に下げてしまいます。

NGな表現例:

- 「大した実績ではないのですが…」

- 「〇〇というスキルは、まだ勉強中なのですが…」

- 「経験は浅いのですが…」

これらの前置きは、あなたの発言の説得力を弱めてしまいます。自信のなさは、仕事のパフォーマンスへの不安を面接官に抱かせる原因となります。

実績は、客観的な事実として堂々と伝えましょう。「大した実績ではない」ではなく、「〇〇という施策により、売上を10%向上させました」と事実を述べるだけで十分です。ポジティブな言葉を選び、自信を持って自分自身をプレゼンテーションすることが、面接を成功に導く鍵となります。

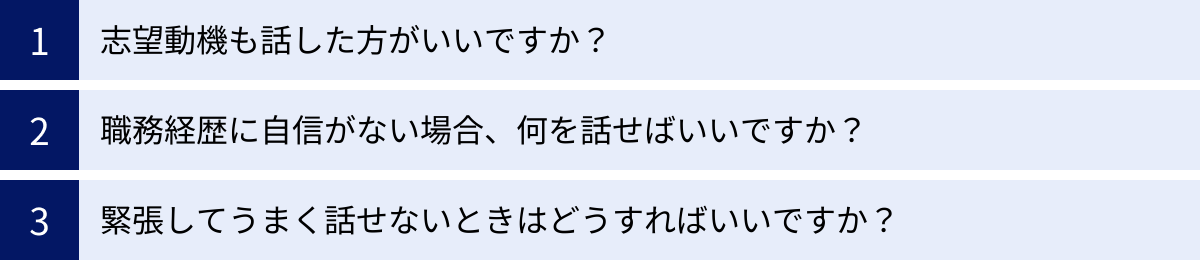

転職面接の自己紹介でよくある質問

最後に、転職面接の自己紹介に関して、多くの応募者が抱く疑問や不安について、Q&A形式でお答えします。これらの疑問を解消しておくことで、より万全の準備で面接に臨むことができるでしょう。

志望動機も話した方がいいですか?

A. 基本的には、自己紹介の中で志望動機を詳しく話す必要はありません。

自己紹介の主な目的は、あくまで「これまでの経歴の要約」と「第一印象の形成」です。ここで志望動機を長々と語ってしまうと、話が冗長になり、「自己紹介と志望動機の違いを理解していない」と判断されかねません。志望動機は、多くの場合、面接の中盤で「なぜ当社を志望されたのですか?」という形で別途、詳しく質問されます。その際に、熱意を込めてしっかりと話せるように準備しておきましょう。

ただし、自己紹介の締めくくりとして、入社意欲を示すために軽く触れるのは非常に効果的です。

【良い例】

「これまでの法人営業で培った経験を活かし、エンタープライズ領域に強みを持つ貴社のさらなる事業拡大に貢献したいと強く考えております。」

このように、「なぜ貢献したいか」という動機に軽く触れることで、自己紹介が単なる経歴報告で終わらず、意欲的な締めくくりになります。重要なのは、その理由を詳細に説明し始めるのではなく、あくまで「意欲の表明」に留めることです。

職務経歴に自信がない場合、何を話せばいいですか?

A. 実績だけでなく、「仕事への取り組み方・姿勢」や「ポテンシャル」をアピールしましょう。

特に社会人経験が浅い方や、目立った定量的実績がないと感じている方は、何を話せば良いか悩むかもしれません。しかし、面接官は実績の大きさだけを見ているわけではありません。その人がどのように仕事に向き合い、困難を乗り越え、成長してきたかという「プロセス」にも注目しています。

以下の視点で、自分の経験を棚卸ししてみましょう。

- 仕事へのスタンス・工夫: 日々の業務の中で、何を意識し、どのような工夫をしていましたか?(例:「常に先回りして上司の業務をサポートすることを心掛けていました」「ミスのないよう、ダブルチェックの仕組みを自分で作りました」)

- 課題解決への取り組み: 小さなことでも、何か問題を見つけ、それを改善しようと行動した経験はありませんか?(例:「非効率な作業があったため、マニュアルを作成してチームに共有し、業務効率化を図りました」)

- 学習意欲と主体性: 業務に関連して、自ら学んだことはありますか?(例:「〇〇の知識が足りないと感じ、書籍を読んで勉強し、業務に活かしました」「現在は△△の資格取得に向けて勉強中です」)

重要なのは、経験の大小ではなく、その経験から何を学び、どのような強みを得たかを自分の言葉で語ることです。華々しい実績がなくても、仕事に対する真摯な姿勢や今後の成長可能性を示すことができれば、それは十分に強力なアピールになります。

緊張してうまく話せないときはどうすればいいですか?

A. 完璧な準備が最大の対策です。そして、緊張していることを受け入れましょう。

面接で緊張するのは、真剣である証拠であり、決して悪いことではありません。多くの面接官もそのことを理解しています。問題は、緊張のあまり頭が真っ白になり、何も話せなくなってしまうことです。そうならないための対策は、以下の3つです。

- 徹底的な事前準備と練習:

自信のなさは、準備不足から生まれます。この記事で紹介したステップに沿って自己紹介の原稿を作り、声に出して何度も練習しましょう。時間を計り、家族や友人に聞いてもらうなど、本番に近い状況で練習を重ねることで、内容は自然と身体に染み込みます。「これだけ準備したのだから大丈夫」という事実が、本番での最大の心の支えになります。 - 完璧を目指さない心構え:

「うまく話そう」「完璧にやらなければ」と気負いすぎると、かえって緊張が高まります。「完璧でなくていい。自分の言葉で、誠実に伝えよう」と考えるだけで、心は少し軽くなります。多少言葉に詰まっても、一生懸命伝えようとする姿勢は、必ず相手に伝わります。 - 当日のテクニック:

- 深呼吸: 面接室に入る前や、自己紹介を始める前に、ゆっくりと深呼吸をしましょう。心拍数が落ち着き、リラックス効果があります。

- 正直に伝える: どうしても緊張が収まらない場合は、最初に「大変緊張しており、お聞き苦しい点があるかもしれませんが、精一杯お話しさせていただきます」と正直に伝えてしまうのも一つの手です。そうすることで、かえって誠実な印象を与え、自分自身も「完璧に話さなくても良い」とリラックスできることがあります。

転職面接の自己紹介は、あなたのキャリアの価値を伝える最初の、そして最も重要なプレゼンテーションです。この記事で解説したポイントを参考に、あなただけの魅力的な自己紹介を準備し、自信を持って次のキャリアへの扉を開いてください。