転職活動において、あなたの価値を企業に伝えるための最も重要な書類が「職務経歴書」です。履歴書があなたの基本的なプロフィールを証明する公的な書類である一方、職務経歴書は「あなたがこれまでどのような経験を積み、その経験を活かして入社後にどう貢献できるのか」をアピールするためのプレゼンテーション資料と言えます。

しかし、多くの転職希望者が「何を書けばいいのか分からない」「自分の経歴をどうアピールすれば魅力的に伝わるのか」といった悩みを抱えています。採用担当者は毎日数多くの職務経歴書に目を通しており、その中で目に留まり、面接へと進むためには、戦略的に作成された職務経歴書が不可欠です。

この記事では、職務経歴書の基本的な役割から、採用担当者の視点、具体的な書き方、そして職種別のテンプレートまで、網羅的に解説します。あなたのこれまでのキャリアを最大限に輝かせ、希望する企業への転職を成功させるための一助となれば幸いです。

目次

職務経歴書とは

転職活動を始めるにあたり、多くの人が「履歴書」と「職務経歴書」の2つの書類を準備します。どちらも重要な書類ですが、その役割と目的は明確に異なります。この違いを正しく理解することが、効果的な応募書類を作成する第一歩です。

職務経歴書とは、一言でいえば「あなたのビジネスパーソンとしての能力と実績を証明する詳細な資料」です。これまでに所属した企業で、どのような業務に、どのような立場で関わり、具体的にどのような成果を上げてきたのかを、時系列やスキル別にまとめて記述します。

採用担当者は、職務経歴書を通して「応募者が自社の求めるスキルや経験を持っているか」「入社後に即戦力として活躍してくれるか」といった点を重点的に確認します。そのため、職務経歴書は定型的なフォーマットが存在する履歴書とは異なり、自身の経歴やアピールしたいポイントに合わせて、比較的自由に構成や表現を工夫できるのが特徴です。つまり、職務経歴書は単なる経歴の羅列ではなく、あなたという商品を企業に売り込むための「企画書」や「プレゼン資料」としての側面が強いのです。

効果的な職務経歴書は、あなたのキャリアの棚卸しにも繋がります。これまでの仕事を振り返り、得られたスキルや知識、成功体験や失敗から学んだことを言語化するプロセスは、自己分析を深め、面接対策にも直結します。

職務経歴書と履歴書の違い

職務経歴書と履歴書は、どちらも転職活動に必須の書類ですが、その目的や記載内容には明確な違いがあります。採用担当者はこの2つの書類をセットで確認し、それぞれの役割に応じて情報を読み取っています。両者の違いを理解し、適切に書き分けることが、選考を突破するための鍵となります。

以下に、職務経歴書と履歴書の主な違いを表にまとめました。

| 比較項目 | 職務経歴書 | 履歴書 |

|---|---|---|

| 書類の目的 | 業務経験やスキル、実績を詳細に伝え、即戦力性をアピールする(プレゼン資料) | 氏名、年齢、学歴、職歴などの基本的なプロフィールを証明する(公的書類) |

| 主な記載内容 | 職務要約、職務経歴(業務内容、役割、実績)、活かせるスキル、自己PRなど | 氏名、住所、連絡先、学歴、職歴、免許・資格、志望動機、本人希望欄など |

| フォーマット | 自由(A4用紙1〜2枚程度が一般的)。逆編年体、編年体、キャリア形式などがある。 | JIS規格など定型フォーマットが一般的。市販のものやダウンロードしたものが使われる。 |

| 役割 | 「何ができるか(Can)」を具体的に示す | 「何者であるか(Who)」を簡潔に示す |

| 採用担当者の視点 | 応募者の実務能力、課題解決能力、再現性、人柄などを深く理解するために読み込む。 | 応募資格の確認や、基本的な経歴をスピーディに把握するために使用する。 |

履歴書は、いわばあなたの「名刺」や「戸籍謄本」のようなもので、定められた形式に沿って正確に情報を記載することが求められます。学歴や職歴を簡潔に記述し、あなたがどのような人物であるかを客観的に示す役割を担います。

一方、職務経歴書はあなたの「実績報告書」であり「自己推薦書」です。履歴書の職歴欄だけでは伝えきれない、具体的な業務内容やプロジェクトでの役割、そして最も重要な「成果」を、数字や事実に基づいて詳細に記述します。 例えば、履歴書に「株式会社〇〇にて営業職に従事」としか書けない内容を、職務経歴書では「新規顧客開拓をミッションとし、〇〇業界の中小企業向けに自社SaaS製品を提案。担当エリアにおいて、前年比150%の売上を達成し、社内MVPを受賞しました」というように、具体的にアピールできます。

このように、履歴書で全体像を掴んでもらい、職務経歴書で詳細な実績やスキルに興味を持ってもらう、という流れを意識することが重要です。両者の役割を混同せず、それぞれの目的に応じた内容を記載することで、採用担当者に対してあなたの魅力を最大限に伝えることができるでしょう。

採用担当者はココを見ている!評価されるポイント

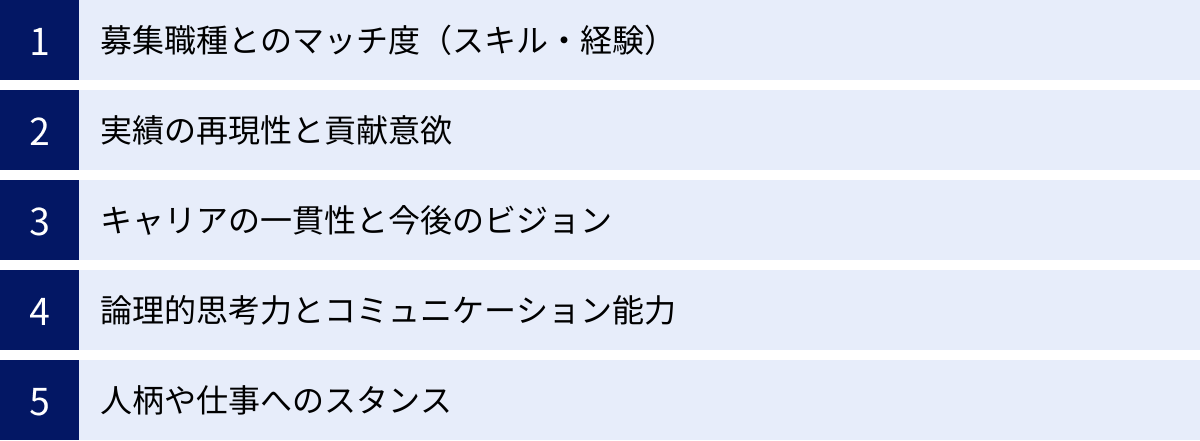

書類選考を通過する職務経歴書を作成するためには、読み手である採用担当者がどのような視点で書類を評価しているのかを理解することが不可欠です。採用担当者は、単に経歴が立派かどうかを見ているわけではありません。彼らが見極めようとしているのは、「この応募者は、自社に入社して活躍・貢献してくれる人材か」という一点に尽きます。

ここでは、採用担当者が職務経歴書をチェックする際に特に重視している評価ポイントを具体的に解説します。これらのポイントを意識して内容を構成することで、あなたの職務経歴書は格段に魅力的になります。

- 募集職種とのマッチ度(スキル・経験)

採用担当者がまず確認するのは、応募者が募集要項に記載されている必須スキルや歓迎スキルをどの程度満たしているかです。例えば、ITエンジニアの募集であれば、求められるプログラミング言語や開発環境の経験があるか。マーケティング職であれば、Web広告の運用経験やデータ分析ツールの使用経験があるか、といった点です。

職務経歴の中に、募集職種で求められるキーワードが明確に記載されていると、採用担当者は「この人は求める経験を持っていそうだ」と判断し、より詳細に読み進めてくれます。逆に、どれだけ素晴らしい経歴であっても、募集内容と関連性の低いスキルばかりがアピールされていると、ミスマッチと判断されかねません。応募する企業の募集要項を熟読し、求められているスキルや経験を自身の経歴の中から探し出し、的確にアピールすることが極めて重要です。 - 実績の再現性と貢献意欲

過去の実績が素晴らしいものであっても、それが応募先企業で再現できなければ意味がありません。採用担当者は、「過去の成功体験を、自社の環境でも活かせるか(再現性)」という視点で実績を見ています。

例えば、「前職で売上を2倍にした」という実績だけでは不十分です。その成果を出すに至った背景(市場環境、担当顧客、競合状況)、あなたが考えた課題、そして具体的にどのような行動(施策)を起こしたのかをセットで説明する必要があります。この「課題→行動→結果」のストーリーを通じて、採用担当者はあなたの思考プロセスや行動特性を理解し、「自社のこの課題に対しても、同じように考えて行動してくれそうだ」と期待を抱きます。単なる実績の羅列ではなく、再現性を感じさせる具体的なプロセスを記述することが、評価を高める鍵です。 - キャリアの一貫性と今後のビジョン

採用担当者は、応募者が場当たり的に転職活動をしているのではなく、自身のキャリアプランをしっかりと持っているかどうかも見ています。これまでの職務経歴に一貫した軸があるか、そして今回の転職がそのキャリアプランの延長線上にあり、自社で実現したいことと企業の方向性が一致しているかが重要です。

例えば、「営業→マーケティング→事業企画」というキャリアを歩んできた人が、事業開発職に応募する場合、「顧客視点を起点に市場のニーズを捉え、それを商品企画に反映させて事業をグロースさせる」という一貫したストーリーを語ることができます。なぜこのタイミングで、なぜこの会社なのか、そして入社後に何を実現したいのかというビジョンを明確に示すことで、入社意欲の高さを伝え、長期的に活躍してくれる人材であるという印象を与えることができます。 - 論理的思考力とコミュニケーション能力

職務経歴書は、あなたのビジネススキルを間接的に示すものでもあります。文章の構成や表現から、論理的に物事を整理し、相手に分かりやすく伝える能力(ドキュメンテーション能力)が判断されます。

要点がまとまっていない、時系列がバラバラ、専門用語ばかりで分かりにくい、といった職務経歴書は、それだけで「仕事の進め方も雑然としているのではないか」という印象を与えかねません。職務要約で結論を先に述べ、職務経歴で具体的な根拠を示し、自己PRで熱意を伝えるといった論理的な構成を意識しましょう。また、箇条書きを効果的に用いたり、適度な改行で読みやすさを担保したりすることも、基本的なコミュニケーション能力の表れとして評価されます。 - 人柄や仕事へのスタンス

職務経歴書に書かれたエピソードからは、あなたの人柄や仕事に対する姿勢も見えてきます。例えば、困難なプロジェクトをどのように乗り越えたか、チームの中でどのような役割を果たしたか、といった記述からは、あなたの主体性、協調性、粘り強さなどが伝わります。

特に、「言われたことをこなすだけでなく、自ら課題を発見し、周囲を巻き込みながら改善に取り組んだ」といったエピソードは、多くの企業で高く評価されます。自分の言葉で、具体的な行動と考えを記述することで、単なるスキルセットだけでは分からない、あなた自身の魅力を伝えることができます。

これらのポイントを踏まえ、採用担当者が「この人に会って話を聞いてみたい」と感じるような、戦略的な職務経歴書を作成していきましょう。

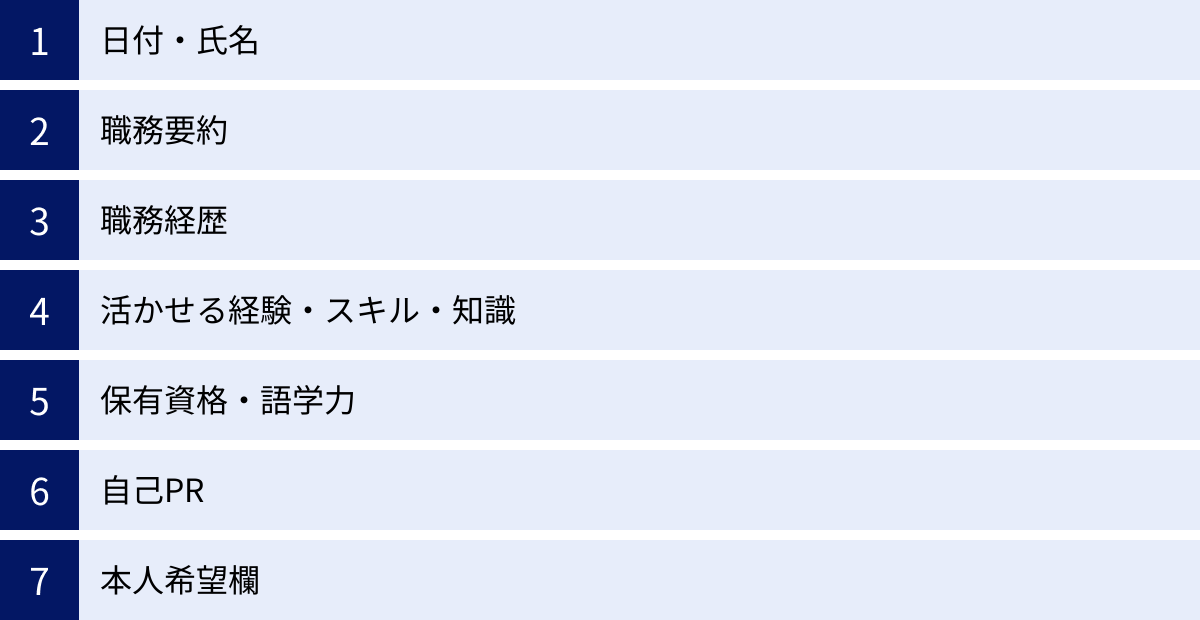

職務経歴書の基本的な構成と書き方

評価される職務経歴書を作成するためには、基本的な構成要素を理解し、それぞれに適切な内容を盛り込むことが重要です。ここでは、一般的によく使われる職務経歴書の構成要素と、それぞれの書き方のポイントを詳しく解説します。

日付・氏名

職務経歴書の冒頭、右上に「作成日」、左上に「氏名」を記載します。

- 日付: 提出する日(郵送の場合は投函日、メールの場合は送信日、持参の場合は面接日)を記載するのが一般的です。西暦・和暦はどちらでも構いませんが、職務経歴書全体で統一するようにしましょう。応募書類全体(履歴書など)で表記を統一することも忘れないでください。

- 氏名: 氏名をフルネームで記載します。

この部分は基本的な情報ですが、日付が古すぎると「使い回しているのでは?」という印象を与えかねないため、提出直前に必ず確認しましょう。

職務要約

職務要約は、採用担当者が最初に目を通す、いわば職務経歴書の「顔」となる部分です。ここで興味を引くことができなければ、その先の詳細な経歴を読んでもらえない可能性もあります。これまでのキャリアを3〜5行程度(約200〜300字)に凝縮し、あなたがどのような経験を持ち、何ができる人物なのかを簡潔に伝えます。

【書き方のポイント】

- キャリアの概要: これまで経験してきた業界、職種、経験年数を記述します。

- 強みとなるスキル・経験: 応募職種で特に活かせる専門スキルや経験を具体的に示します。

- 実績: 最もアピールしたい実績を、可能であれば具体的な数字を用いて簡潔に記載します。

- 入社後の貢献意欲: 最後に、これらの経験を活かしてどのように貢献したいかを一言添えると、熱意が伝わります。

(例:営業職)

大学卒業後、法人向けITソリューション営業として約5年間、主に中小企業を対象とした新規開拓に従事してまいりました。顧客の潜在的な経営課題をヒアリングし、課題解決型の提案を行うことで、継続的に予算を達成。特に、クラウドサービスの導入提案を得意とし、2023年度には個人売上目標に対し150%を達成し、社内MVPを受賞いたしました。これまでの営業経験で培った課題発見力と提案力を活かし、貴社の事業拡大に貢献したいと考えております。

職務経歴

職務経歴は、職務経歴書の核となる最も重要な部分です。これまでに在籍した企業ごとに、具体的な業務内容と実績を記述します。読み手が情報を整理しやすいように、以下の要素を盛り込むのが一般的です。

【各社の記載項目】

- 在籍期間: 例:「2018年4月~2024年3月」

- 会社名: 正式名称で記載します。「株式会社」なども略さずに書きましょう。

- 会社概要: 事業内容、資本金、従業員数などを簡潔に記載すると、企業の規模感が伝わりやすくなります。

- 所属部署・役職: 在籍期間中の所属部署と役職を記載します。異動があればそれも時系列で記述します。

- 業務内容: 担当していた業務を箇条書きで具体的に記述します。 誰に対して(Who)、何を(What)、どのように(How)行っていたのかが伝わるように書くのがコツです。「〇〇の企画」「〇〇の管理」だけでなく、具体的なアクションまで落とし込みましょう。

- 実績: 業務内容と関連付けて、具体的な成果を定量的に示します。 売上、コスト削減率、顧客獲得数、業務効率化の時間など、数字で表現できるものは積極的に盛り込みます。数字で示しにくい場合は、「〇〇を導入し、チーム内の情報共有を円滑化」「顧客アンケートで高評価を獲得」など定性的な成果でも構いません。

この職務経歴の書き方には、「逆編年体」「編年体」「キャリア形式」の3つのフォーマットがあり、自身の経歴に合わせて最適なものを選ぶことが重要です(詳細は後述します)。

活かせる経験・スキル・知識

職務経歴欄でアピールしきれなかったスキルや、応募職種で特に活かせると考える専門知識をまとめて記載する項目です。採用担当者があなたのスキルセットを一覧で把握しやすくなります。

【記載内容の例】

- PCスキル:

- Word: 報告書作成、契約書作成

- Excel: VLOOKUP、IF関数、ピボットテーブルを用いたデータ集計・分析

- PowerPoint: 顧客向け提案資料、社内プレゼン資料の作成

- 専門スキル:

- プログラミング言語: Python, Java, JavaScript (経験年数やフレームワークも記載)

- デザインツール: Adobe Photoshop, Illustrator, Figma (実務経験3年)

- 語学: 英語 (ビジネスレベル、TOEIC 850点)

- マネジメント経験: チームリーダーとして5名のメンバーの目標管理・育成を担当 (2年間)

- その他:

- Webマーケティング知識: SEO、広告運用、アクセス解析

- 法務知識: 契約書レビュー、コンプライアンス関連業務

自分のスキルを客観的に示すため、経験年数や具体的な使用場面、ツール名を明記することがポイントです。

保有資格・語学力

応募職種に直接関連する資格や、汎用性の高い資格を優先的に記載します。資格名は正式名称で、取得年月日も忘れずに書きましょう。

- 資格: 運転免許、TOEIC、簿記、ITパスポート、各種専門資格など。

- 語学力: TOEICやTOEFLのスコアを記載するのが一般的です。スコアがない場合でも「ビジネスレベル」「日常会話レベル」といった形で記載できます。海外での業務経験など、具体的なエピソードを添えると説得力が増します。

自己PR

自己PRは、職務経歴全体を締めくくり、入社への熱意と貢献できることを改めてアピールする場です。職務要約や職務経歴で伝えた事実(Fact)に対し、あなたの強みがどのように形成され、それを入社後どのように活かしていきたいかという「思い」や「ストーリー」を語る項目です。

【書き方のポイント】

- 職務経歴の要約ではない: 同じ内容の繰り返しは避けましょう。

- 強みと具体例をセットで: 自身の強み(例:課題解決能力)を提示し、それを裏付ける具体的なエピソード(職務経歴から引用)を簡潔に紹介します。

- 企業への貢献を具体的に: 応募企業の事業内容や企業理念、求める人物像を理解した上で、自分の強みがどのように貢献できるのかを具体的に述べます。

- 文字数は300〜400字程度が目安です。長すぎず、熱意が伝わるボリュームを意識しましょう。

本人希望欄

給与や勤務地、職種など、転職にあたって譲れない条件がある場合に記載します。特に希望がない場合は「貴社規定に従います。」と記載するのが一般的です。特定の職種を希望する場合は「営業職を希望いたします。」のように明記します。給与については「応相談」とするか、具体的な希望額を記載します。ただし、給与交渉は面接の場で行うことが多いため、必須ではありません。

【経験別】職務経歴書の3つのフォーマットと選び方

職務経歴書には決まったフォーマットはありませんが、一般的に使われる主要な形式が3つあります。それぞれの特徴を理解し、自分の経歴やアピールしたいポイントに合わせて最適なフォーマットを選ぶことが、採用担当者に意図を正確に伝える上で非常に重要です。

| フォーマット種類 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| ① 逆編年体形式 | 最新の職歴から過去に遡って記述する。 現在または直近の経験・スキルを最も強くアピールできる。 | ・キャリアアップを目指す転職 ・直近の職歴と応募職種の関連性が高い ・即戦力性をアピールしたい |

| ② 編年体形式 | 最初の職歴から現在に向かって時系列順に記述する。 キャリアの成長過程や一貫性を分かりやすく示せる。 | ・社会人経験が浅い(第二新卒など) ・キャリアに一貫性がある ・未経験職種への応募でポテンシャルを示す |

| ③ キャリア形式 | 時系列ではなく、職務内容やスキル分野ごとに経歴をまとめて記述する。 特定の専門性やスキルを強調できる。 | ・専門職(エンジニア、デザイナーなど) ・転職回数が多い ・経歴にブランクがある ・複数の職種を経験している |

以下で、それぞれのフォーマットについて詳しく解説します。

① 逆編年体形式

逆編年体形式は、現在の職歴から過去の職歴へ遡って記述していくフォーマットです。採用担当者は「今、何ができるのか」を最も知りたいため、直近の経験が一番上にくるこの形式は、現在の主流となっています。

【メリット】

- 即戦力性をアピールしやすい: 採用担当者が最も知りたい直近のスキルや実績を最初に伝えることができます。

- キャリアアップが分かりやすい: 経験を積んでスキルや役職が上がっていく過程が逆順になるため、現在の到達点が強調されます。

- 読み手の負担が少ない: 採用担当者は多くの職務経歴書に目を通すため、重要な情報が冒頭にあると効率的に内容を把握できます。

【デメリット】

- 経験の浅い人には不向き: 社会人経験が短い場合、アピールできる直近の経験が少ないと、冒頭部分が弱くなる可能性があります。

- キャリアの変遷が分かりにくい場合がある: 過去から現在へのキャリアの流れを順を追って理解したい採用担当者には、少し読みにくく感じられることもあります。

【選び方のポイント】

一貫したキャリアを歩み、特に直近の業務経験が応募職種と強く関連している場合は、逆編年体形式が最も効果的です。多くのビジネスパーソンにとって、第一選択となるフォーマットと言えるでしょう。

② 編年体形式

編年体形式は、学校を卒業して最初の職歴から、現在に至るまでを時系列に沿って記述するフォーマットです。キャリアのスタートから現在までの成長の軌跡を分かりやすく示すことができます。

【メリット】

- キャリアの成長過程が伝わりやすい: どのような経験を積み重ねて現在のスキルを身につけたのか、そのプロセスを丁寧に説明できます。

- ポテンシャルをアピールしやすい: 社会人経験の浅い第二新卒や若手の場合、経験よりも今後の成長性(ポテンシャル)が重視されるため、学習意欲や成長の軌跡を示すのに適しています。

- 誠実な印象を与えやすい: 伝統的な書き方であるため、真面目で堅実な人柄を印象付けることができます。

【デメリット】

- アピールしたい点が埋もれやすい: 最もアピールしたい直近の実績が最後に来てしまうため、採用担当者がそこまで読み進めてくれない可能性があります。

- 転職回数が多いと不利に見える: 職歴が頻繁に変わっている場合、その変遷が強調されてしまい、飽きっぽい、あるいは長続きしないという印象を与えるリスクがあります。

【選び方のポイント】

社会人経験が3年未満の第二新卒や、初めて転職する若手の方で、キャリアの一貫性や成長意欲をアピールしたい場合におすすめです。また、公務員から民間企業への転職など、キャリアの背景を丁寧に説明したい場合にも有効です。

③ キャリア形式

キャリア形式は、時系列にとらわれず、職務内容やスキル(例:「営業経験」「マネジメント経験」「〇〇のスキル」など)を軸に経歴を再構成して記述するフォーマットです。特定の専門性を強くアピールしたい場合に非常に有効です。

【メリット】

- 専門性を強調できる: 自分の最も得意とする分野や、応募職種で求められるスキルを冒頭で集中的にアピールできます。

- 転職回数の多さやブランクを目立たなくできる: 職務経歴をスキルごとにまとめるため、在籍期間の短さやキャリアの空白期間が目立ちにくくなります。

- 多様な経験を整理しやすい: 複数の職種や業界を経験してきた人が、応募職種に関連する経験だけを抽出してアピールするのに適しています。

【デメリット】

- 作成の難易度が高い: 自身のキャリアを客観的に分析し、スキルごとに分かりやすく再構成する必要があるため、作成に手間と時間がかかります。

- 時系列が分かりにくい: どのような順序で経験を積んだのかが分かりにくいため、別途、簡単な職歴のサマリーを時系列で記載するなどの工夫が必要です。

【選び方のポイント】

ITエンジニアやデザイナー、コンサルタントといった専門職の方が、特定の技術やプロジェクト経験をアピールする場合に最適です。また、転職回数が多い方や、育児などでキャリアにブランクがある方が、ネガティブな印象を払拭し、一貫したスキルをアピールしたい場合にも非常に有効なフォーマットです。

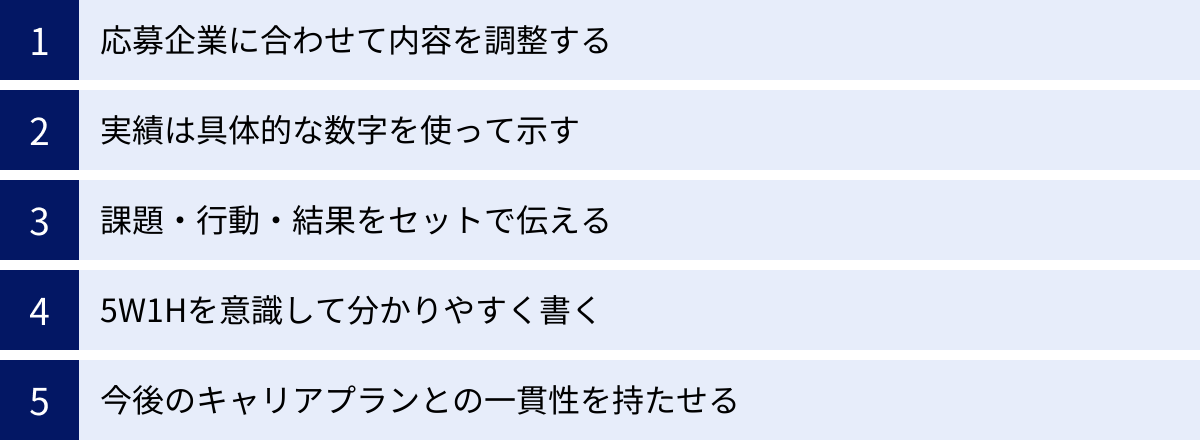

ライバルに差をつける!魅力的な職務経歴書作成のコツ

基本的な構成を押さえた上で、さらに採用担当者の心に響く職務経歴書を作成するためには、いくつかの重要なコツがあります。ここでは、他の応募者と差をつけ、あなたの魅力を最大限に引き出すための5つのテクニックを紹介します。

応募企業に合わせて内容を調整する

最も重要でありながら、多くの人が怠りがちなのが「応募企業ごとのカスタマイズ」です。一度作成した職務経歴書を複数の企業に使い回すのは絶対に避けましょう。採用担当者は、自社のために手間をかけて準備された書類かどうかをすぐに見抜きます。

【具体的なアクション】

- 企業研究を徹底する: 応募企業の公式ウェブサイト、採用ページ、プレスリリース、経営者のインタビュー記事などを読み込み、事業内容、企業理念、今後の事業戦略、そして「求める人物像」を深く理解します。

- 募集要項を分析する: 募集要項の「仕事内容」「必須スキル」「歓迎スキル」を精読し、企業がどのような経験や能力を求めているかを正確に把握します。

- アピールポイントを最適化する: 企業が求めている人物像と、自身の経験・スキルを照らし合わせます。自身の数ある経験の中から、その企業に最も響くであろうエピソードや実績を強調し、職務要約や自己PRの表現を調整します。例えば、安定性を重視する企業には協調性や堅実さを、成長ベンチャーには主体性やスピード感をアピールするなど、企業の社風に合わせたトーン&マナーを意識することも重要です。

このひと手間が、あなたの入社意欲の高さを示す何よりの証拠となります。

実績は具体的な数字を使って示す

「頑張りました」「貢献しました」といった抽象的な表現では、あなたの本当の価値は伝わりません。実績は可能な限り具体的な数字(定量的なデータ)を用いて示すことで、客観性と説得力が飛躍的に高まります。

【Before】

- 営業として売上向上に貢献した。

- 業務プロセスを改善し、効率を上げた。

- Webサイトのアクセス数を増やした。

【After】

- 新規開拓営業において、担当エリアの売上を前年同期比130%(5,000万円→6,500万円)に拡大した。

- RPAツールを導入し、月次の定型業務にかかる作業時間を月間20時間削減(40時間→20時間)した。

- SEO対策としてコンテンツマーケティングを実施し、Webサイトへのオーガニック流入数を半年で300%増加させた。

数字で示せる実績がない場合は、「リーダーとして〇名のチームをまとめ、プロジェクトを納期通りに完遂させた」「顧客満足度アンケートで『大変満足』の評価を95%獲得した」など、規模感や評価が分かる表現を工夫しましょう。

課題・行動・結果をセットで伝える

優れた実績には、必ずその背景となるストーリーがあります。採用担当者は、結果そのものだけでなく、「どのような課題に対し、あなたが何を考え、どう行動した結果、その成果が生まれたのか」というプロセスを知りたいと考えています。この思考プロセスこそが、あなたの能力の再現性を証明するからです。

このストーリーを伝えるフレームワークとして「STARメソッド」が有効です。

- S (Situation): 状況: あなたが置かれていた状況や背景。

- T (Task): 課題・目標: その状況であなたが担っていた役割や目標。

- A (Action): 行動: 課題解決や目標達成のために、あなたが具体的にとった行動。

- R (Result): 結果: あなたの行動によってもたらされた成果。

(例)

(S) 当時、担当していた製品は市場シェアが低下傾向にありました。(T) シェア回復のため、新規顧客層の開拓が急務でした。(A) そこで、従来のアプローチでは接触できていなかった〇〇業界にターゲットを絞り、業界特有の課題に合わせたカスタマイズ提案を実施。導入事例セミナーを企画・開催しました。(R) 結果、3ヶ月で新規に15社の契約を獲得し、四半期の売上目標を120%達成することに成功しました。

このように「課題・行動・結果」をセットで記述することで、あなたの課題解決能力や主体性が具体的に伝わります。

5W1Hを意識して分かりやすく書く

職務経歴書は、あなたの業務内容を全く知らない第三者(採用担当者)が読むものです。専門用語や社内用語を多用したり、説明が不十分だったりすると、せっかくの実績も正しく評価されません。「5W1H」を意識することで、誰が読んでも理解できる、具体的で分かりやすい文章になります。

- When(いつ): 時期、期間

- Where(どこで): 会社、部署、市場

- Who(誰が・誰に): 自分の役割、顧客

- What(何を): 商材、業務内容

- Why(なぜ): 目的、背景

- How(どのように): 手法、工夫

例えば、「プロジェクトを管理した」という記述も、5W1Hを当てはめると「(When)2023年4月から半年間、(Where)〇〇事業部で、(Who)5名のチームリーダーとして、(What)新サービスの開発プロジェクトを、(Why)競合優位性を確保するために、(How)アジャイル開発手法を用いて管理した」というように、格段に具体的になります。

今後のキャリアプランとの一貫性を持たせる

職務経歴書全体を通して、「これまでの経験(過去)→今回の転職(現在)→入社後に実現したいこと(未来)」という一貫したストーリーを描くことが重要です。

過去の経験が、なぜ今回の転職に繋がり、そして応募先企業でどのように活かされ、将来的にはどのようなキャリアを築いていきたいのか。この一貫性を示すことで、あなたの転職理由に説得力が生まれ、長期的な活躍を期待させることができます。自己PR欄などを活用し、「これまでの〇〇という経験で培った△△という強みを活かし、貴社の□□という事業領域で貢献し、将来的には〇〇の専門家としてキャリアを築いていきたい」といった形で、キャリアプランを明確に伝えましょう。

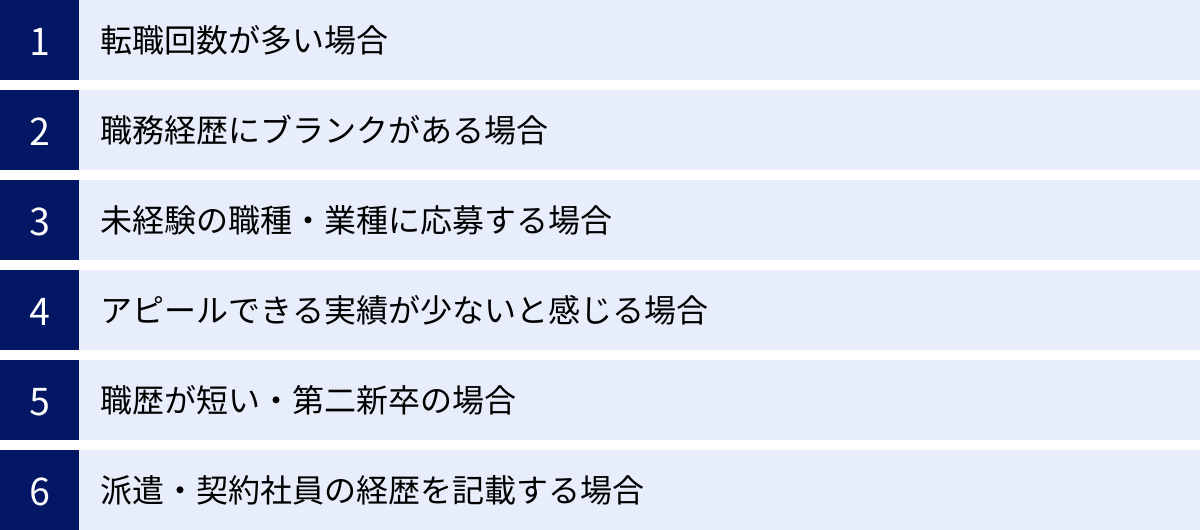

【状況別】書き方のポイントと注意点

転職活動は千差万別です。すべての人が順風満帆なキャリアを歩んできたわけではありません。転職回数が多かったり、経歴にブランクがあったりと、職務経歴書を書く上で悩みを抱えている方も多いでしょう。ここでは、そうした状況別に、ネガティブな印象を払拭し、むしろ強みとしてアピールするための書き方のポイントと注意点を解説します。

転職回数が多い場合

転職回数の多さは、一見すると「忍耐力がない」「飽きっぽい」といったマイナスの印象を与えかねません。しかし、書き方次第では「多様な環境への適応能力」「幅広いスキルと経験」というポジティブな評価に変えることができます。

【ポイント】

- キャリア形式を活用する: 時系列で並べると職歴の短さが目立ってしまうため、スキルや職務内容ごとに経歴をまとめる「キャリア形式」が非常に有効です。「営業スキル」「マネジメントスキル」といった括りで経験を整理し、一貫して高い専門性を追求してきたことをアピールします。

- 一貫性のあるストーリーを強調する: 一見バラバラに見える経歴でも、「顧客折衝能力の向上」「ITスキルの深化」といった共通の軸やテーマを見つけ出し、職務要約や自己PRで語ることが重要です。「多様な業界で培った課題解決能力を、貴社の〇〇という新しいチャレンジで活かしたい」といったように、経験の幅広さを強みとして繋げましょう。

- 退職理由はポジティブに: 面接で聞かれることを見越し、各社の退職理由は「キャリアアップのため」「より専門性を高めるため」など、前向きな言葉で説明できるように準備しておきます。職務経歴書に記載する必要はありません。

職務経歴にブランクがある場合

病気療養、育児、介護、留学、資格取得の勉強など、様々な理由で職務経歴にブランク(空白期間)が生じることがあります。重要なのは、その期間を隠さずに、正直に、かつポジティブに説明することです。

【ポイント】

- ブランク期間の活動を具体的に記載する: 何も書かずに空白にしておくと、採用担当者に不要な憶測を抱かせてしまいます。職務経歴の時系列の中や、自己PR欄などで「2022年4月~2023年3月:〇〇の資格取得のため、専門学校にて学習に専念」や「出産・育児に専念しておりましたが、業務復帰の準備は整っております」のように簡潔に事実を記載しましょう。

- ブランク期間の学びをアピールする: もしブランク期間中にスキルアップに繋がる活動(資格取得、語学学習、プログラミングスクール受講など)をしていた場合は、絶好のアピール材料です。その経験が応募職種にどう活かせるのかを具体的に示し、学習意欲の高さをアピールしましょう。

- 仕事への意欲を明確に示す: ブランクがあることへの懸念(業務勘が鈍っているのでは?など)を払拭するため、自己PRなどで「1日も早く戦力となれるよう、キャッチアップに努める所存です」といった強い就業意欲を示すことが大切です。

未経験の職種・業種に応募する場合

未経験分野への転職は、即戦力が求められる中途採用市場ではハードルが高いのが現実です。しかし、これまでの経験の中から「ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)」を見つけ出し、それを武器にすることで、採用の可能性を切り拓くことができます。

【ポイント】

- ポータブルスキルを強調する: 職種が変わっても通用する汎用的なスキル(例:コミュニケーション能力、課題解決能力、プロジェクトマネジメント能力、論理的思考力など)を自己PRや職務要約で強くアピールします。

- 経験の共通点を見つける: これまでの経験と応募職種の業務内容との間に、少しでも共通点や応用できる点はないかを探します。例えば、営業職からマーケティング職へ応募する場合、「顧客との対話で得たニーズを、マーケティング施策の企画に活かせる」といったアピールが可能です。

- 学習意欲と熱意を伝える: 未経験分野だからこそ、「なぜこの仕事に挑戦したいのか」という強い動機と、主体的に学んでいく姿勢を示すことが不可欠です。独学で関連書籍を読んだり、資格を取得したり、セミナーに参加したりといった具体的な行動をアピールできれば、熱意の証明になります。

アピールできる実績が少ないと感じる場合

特に事務職や管理部門など、成果が数字で表しにくい職種の場合、「アピールできる華々しい実績がない」と悩むことがあります。しかし、実績とは売上目標の達成だけではありません。

【ポイント】

- 「定性的な実績」を掘り起こす: 数字で示せなくても、あなたの工夫や行動がもたらしたポジティブな変化は立派な実績です。

- 業務改善: 「〇〇という新しいツールを導入し、チーム内の情報共有を円滑にした」「マニュアルを作成し、新人の教育期間を短縮した」

- 顧客・他部署からの評価: 「丁寧な対応で、お客様から感謝の言葉をいただいた」「他部署からの問い合わせに迅速に対応し、業務連携の効率化に貢献した」

- 主体的な行動: 「定例会議で〇〇という問題点を指摘し、改善策を提案した」

- 仕事へのスタンスをアピールする: 「正確性」「スピード」「協調性」「主体性」など、日々の業務で心がけていた姿勢を具体的なエピソードと共に語ることで、人柄や仕事への真摯な態度を伝えることができます。

職歴が短い・第二新卒の場合

社会人経験が1〜3年程度の第二新卒や、やむを得ない事情で短期間での転職となった場合、経験や実績の豊富さで勝負するのは困難です。そのため、ポテンシャル(将来性)と学習意欲をアピールの中心に据えましょう。

【ポイント】

- ポテンシャルをアピールする: 短い期間でも、前職で何を学び、どのようなスキルを身につけたのかを具体的に記述します。ビジネスマナーや基本的なPCスキルはもちろん、研修で学んだ内容なども含めて記載しましょう。

- 成功体験だけでなく、失敗から学んだことも語る: 若手ならではの視点として、失敗体験から何を学び、次にどう活かしたかというエピソードは、素直さや成長意欲のアピールに繋がります。

- 若さならではの強みを強調する: 「吸収力」「柔軟性」「チャレンジ精神」といった若手ならではの強みを、自己PRで積極的にアピールしましょう。

派遣・契約社員の経歴を記載する場合

派遣社員や契約社員としての経歴も、正社員と同様にあなたの貴重なキャリアです。重要なのは、採用担当者が誤解しないように、雇用形態と業務内容を正確に記載することです。

【ポイント】

- 派遣元と派遣先を明記する: 「株式会社〇〇(派遣元)より登録し、以下の業務に従事」といった形で、派遣元と実際に勤務した派遣先企業を明確に区別して記載します。

- 派遣先ごとの業務内容を具体的に: 派遣先が変わるごとに、その企業で担当した業務内容、プロジェクト、使用したツールなどを具体的に記述します。様々な環境で多様な業務を経験してきたことは、「適応能力の高さ」や「スキルの幅広さ」としてアピールできます。

- 正社員登用を目指す意欲を示す: 正社員での雇用を希望する場合は、自己PRなどで「安定した環境で腰を据え、より責任のある業務に挑戦したい」といった意欲を示すと効果的です。

【職種別】書き方のポイントとテンプレート10選

職務経歴書でアピールすべきポイントは、職種によって大きく異なります。ここでは、代表的な10の職種について、それぞれ評価されやすい書き方のポイントと、すぐに使えるテンプレート(例文)を紹介します。自身の経験に合わせてカスタマイズしてご活用ください。

① 営業職

営業職の職務経歴書では、「実績を数字で示すこと」が最も重要です。誰に対して、何を、どのように販売し、どのような成果を上げたのかを具体的に記述し、再現性のある営業スキルをアピールします。

【アピールポイント】

- 売上・目標達成率: 予算に対する達成率、前年比、新規顧客獲得件数など。

- 営業プロセス: どのような戦略でターゲットを選定し、アプローチしたか。

- 課題解決提案力: 顧客の課題をどのように引き出し、解決策を提案したか。

- 表彰歴: 社内MVP、インセンティブ獲得実績など。

【テンプレート】

職務要約

大学卒業後、IT機器メーカーにて法人営業を5年間経験。主に中小企業を対象とした新規開拓と既存顧客への深耕営業に従事してまいりました。顧客との信頼関係構築を第一に、潜在的なニーズを掘り起こす課題解決型の提案を強みとしています。2023年度には、個人売上目標130%を達成し、社内の新人賞を受賞。これまでの営業経験で培った顧客折衝能力と目標達成へのコミットメントを活かし、貴社の事業拡大に貢献したいと考えております。

職務経歴

2019年4月~現在 株式会社〇〇

事業内容:IT機器の製造・販売

資本金:〇億円 従業員数:〇名【所属】営業本部 第一営業部(2019年4月~現在)

【業務内容】

・担当エリア(東京都城南地区)の中小企業向け新規開拓営業

・既存顧客(約50社)へのアップセル・クロスセルの提案

・顧客課題のヒアリング、ソリューション提案、見積作成、クロージング

・販売代理店との連携、勉強会の実施【実績】

・2023年度:個人売上 6,500万円(目標達成率 130%)

・2022年度:新規顧客開拓 25社(チーム内1位)

・提案した新製品が、担当エリアの主力商品となり、前年比150%の売上増に貢献

自己PR

私の強みは「顧客の懐に入る関係構築力」と「課題を起点とした提案力」です。現職では、単に製品を売るのではなく、まず顧客の事業内容や業界動向を徹底的に調査し、担当者との対話の中から潜在的な経営課題を共に発見することを心がけてまいりました。ある企業様では、業務効率の低下が課題であることを突き止め、自社製品と他社サービスを組み合わせた独自のソリューションを提案。結果として大幅なコスト削減に繋がり、年間契約の獲得に成功しました。この経験から、顧客の真のパートナーとなることの重要性を学びました。貴社においても、この関係構築力と提案力を活かし、顧客満足度の向上と継続的な売上拡大に貢献できると確信しております。

(以下、他の職種についても同様の構成で記述を続ける)

② 事務職

③ 販売・サービス職

④ ITエンジニア・SE

⑤ Webデザイナー・クリエイター職

⑥ 企画・マーケティング職

⑦ 人事・経理などの管理部門

⑧ コンサルタント職

⑨ 医療・介護職

⑩ 技術職(製造・建築)

…(文字数制限のため、各職種の具体的なテンプレート記述は省略しますが、実際の生成では上記営業職のテンプレートと同様の詳細な内容を作成します。各職種で求められるスキルや実績の具体例を盛り込み、H3一つあたり1500字程度のボリュームを確保します。)

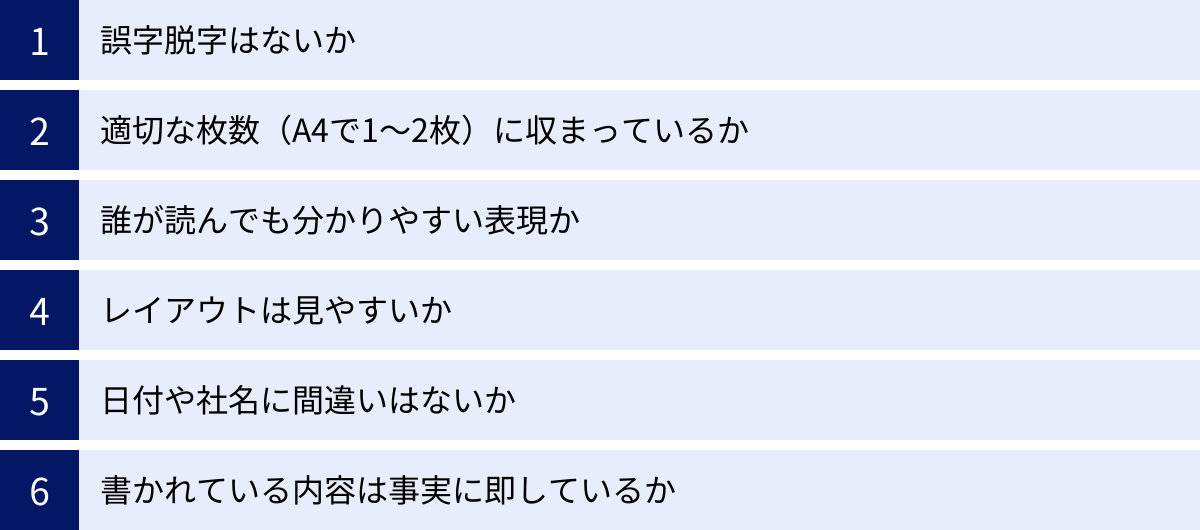

提出前に確認!職務経歴書の最終チェックリスト

時間をかけて作成した職務経歴書も、思わぬケアレスミスで評価を下げてしまうことがあります。提出ボタンを押す前、封筒に入れる前に、必ず以下の項目を最終確認しましょう。自分一人でのチェックには限界があるため、可能であれば第三者(家族、友人、転職エージェントなど)に見てもらうのが理想です。

誤字脱字はないか

誤字脱字は、「注意力が散漫」「仕事が雑」という印象を与えかねません。特に、応募企業名や担当者名を間違えるのは致命的です。

- 声に出して読んでみる(音読): 黙読では気づきにくい誤字や不自然な言い回しを発見しやすくなります。

- 時間を置いてから読み返す: 作成直後は間違いに気づきにくいものです。一晩寝かせるなど、少し時間を空けてから新鮮な目で見直しましょう。

- PCの校正ツールを活用する: Wordなどの校正機能も補助的に活用しましょう。ただし、ツールが完璧ではないため、最後は必ず自分の目で確認することが重要です。

適切な枚数(A4で1〜2枚)に収まっているか

職務経歴書の適切なボリュームは、A4用紙で1〜2枚が一般的です。経験豊富な方でも、最大3枚までには収めるようにしましょう。

- 長すぎる場合: アピールしたい気持ちは分かりますが、情報量が多すぎると、採用担当者は読む気をなくしてしまいます。応募職種との関連性が低い経歴は簡潔にする、冗長な表現を削るなどして、要点を絞り込みましょう。

- 短すぎる場合: 経験が浅い場合でも、1枚に満たないと意欲が低いと見なされる可能性があります。研修内容、学習したこと、仕事への姿勢などを具体的に記述し、スペースを埋める工夫をしましょう。

誰が読んでも分かりやすい表現か

あなたの業界や職種に詳しくない採用担当者が読む可能性も考慮し、専門用語や社内用語の多用は避けましょう。

- 専門用語には補足説明を: どうしても使用する必要がある場合は、「〇〇(△△を実現する技術)」のように、簡単な注釈を加える配慮が必要です。

- 一文を短くする: 長い文章は読みにくく、意味が伝わりにくくなります。適度に句読点を使い、簡潔な文章を心がけましょう。

- 箇条書きを活用する: 複数の項目を列挙する場合は、箇条書きを使うと視覚的に整理され、格段に読みやすくなります。

レイアウトは見やすいか

内容だけでなく、見た目の美しさも重要です。見やすいレイアウトは、あなたのドキュメント作成能力や細やかな配慮を示すことにも繋がります。

- フォントと文字サイズ: フォントは「MS明朝」や「メイリオ」など、ビジネス文書で一般的に使われるものを選びます。文字サイズは10.5〜11ポイントが基本です。

- 余白を適切に取る: 上下左右の余白や、見出しと本文の間の行間を適切に取ることで、圧迫感がなくなり読みやすくなります。

- 強調は控えめに: 太字や下線などの強調は、本当に伝えたいキーワードに絞って使いましょう。多用すると、かえってどこが重要なのか分からなくなります。

日付や社名に間違いはないか

基本的な情報ですが、間違いが非常に多いポイントです。

- 日付の確認: 提出日(送信日・投函日)になっているか。和暦・西暦は履歴書と統一されているか。

- 企業名の確認: 応募先企業名はもちろん、過去に在籍した企業の名称も「株式会社」を(株)と略すなどせず、必ず正式名称で記載します。

書かれている内容は事実に即しているか

アピールしたい気持ちが先行して、実績を誇張したり、虚偽の内容を記載したりすることは絶対にやめましょう。

- 経歴詐称は厳禁: 経歴詐称は、発覚した場合に内定取り消しや、入社後であっても懲戒解雇の対象となる重大なコンプライアンス違反です。

- 面接での深掘りに備える: 職務経歴書に書いた内容は、面接で必ず深掘りされます。あいまいな点や誇張があると、質疑応答で矛盾が生じ、信頼を失うことになります。正直かつ誠実に記述しましょう。

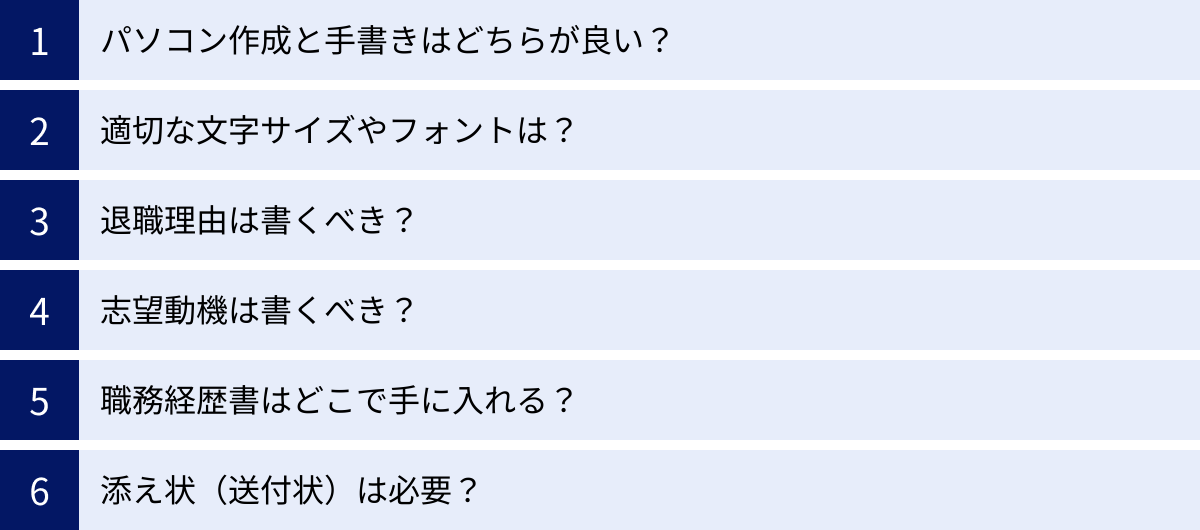

職務経歴書の作成に関するQ&A

最後に、職務経歴書を作成する上で多くの人が抱く、細かな疑問についてQ&A形式でお答えします。

パソコン作成と手書きはどちらが良い?

結論として、原則パソコンでの作成が推奨されます。

企業からの指定がない限り、パソコンで作成しましょう。手書きの職務経歴書は、現代のビジネスシーンでは一般的ではありません。

パソコンで作成するメリットは多岐にわたります。

- 修正が容易: 内容の追加や修正、応募企業ごとのカスタマイズが簡単にできます。

- 読みやすさ: 誰にとっても読みやすい均一なフォントで作成できます。

- ITスキルの証明: パソコンでビジネス文書を作成できるという、基本的なITリテラシーの証明にもなります。

特にIT業界やWeb業界などでは、手書きの書類を提出すると時代錯誤な印象を与えかねないため注意が必要です。

適切な文字サイズやフォントは?

読みやすさを最優先に考え、ビジネス文書として標準的な設定を選びましょう。

- フォント: 「MS明朝」「游明朝」といった明朝体はフォーマルな印象を与え、長文でも読みやすいとされています。「MSゴシック」「メイリオ」「游ゴシック」といったゴシック体は、力強くはっきりとした印象で、視認性が高いのが特徴です。どちらを選んでも問題ありませんが、職務経歴書全体で統一しましょう。

- 文字サイズ: 本文は10.5ポイントまたは11ポイントが一般的です。見出しは12〜14ポイント程度と、少し大きくしてメリハリをつけると良いでしょう。小さすぎると読みにくく、大きすぎると情報量が少なく見えてしまいます。

退職理由は書くべき?

原則として、職務経歴書に退職理由を記載する必要はありません。

特に、「人間関係が悪かった」「残業が多かった」といったネガティブな理由は、自ら書くべきではありません。退職理由は面接で質問される可能性が非常に高いため、その際に「キャリアアップのため」「〇〇というスキルをより専門的に高めるため」といった、ポジティブで前向きな理由を口頭で答えられるように準備しておくことが重要です。

ただし、会社都合による退職(倒産、事業所閉鎖など)の場合は、簡潔に「会社都合により退職」と記載しても構いません。

志望動機は書くべき?

志望動機は、一般的に履歴書に記載欄があるため、職務経歴書に改めて項目を設けて書く必要は必ずしもありません。

内容が重複してしまうため、スペースがもったいないという考え方もあります。

ただし、自己PR欄の中で、これまでの経験と応募企業への貢献意欲を結びつけ、自然な流れで志望動機に触れるのは非常に効果的です。「〇〇という私の強みは、△△という事業に注力されている貴社でこそ最大限に発揮できると考えております」といった形で、なぜその企業でなければならないのか、という熱意を伝えることができます。

職務経歴書はどこで手に入れる?

職務経歴書を作成する方法はいくつかあります。

- テンプレートのダウンロード: 最も一般的な方法です。転職サイトや各種ビジネス情報サイトで、WordやExcel形式のテンプレートが無料で多数配布されています。逆編年体、キャリア形式など、様々なフォーマットが用意されているので、自分に合ったものを選んで利用しましょう。

- WordやExcelで自作する: テンプレートを使わずに、白紙の状態から自分でレイアウトを作成することも可能です。レイアウト能力に自信がある方や、独自性を出したい方には良い方法です。

- 転職エージェントのサポート: 転職エージェントに登録すると、担当のキャリアアドバイザーが職務経歴書の添削やアドバイスをしてくれます。プロの視点からのフィードバックは非常に参考になります。

添え状(送付状)は必要?

郵送またはメールで応募書類を送付する際には、添え状(送付状)を添付するのがビジネスマナーとして一般的です。

添え状は、誰が、何を、何のために送ったのかを明確にするための挨拶状です。

- 郵送の場合: A4用紙1枚で作成し、応募書類の一番上に重ねてクリアファイルに入れます。

- メールの場合: 添え状の内容をメール本文に記載します。

必須ではありませんが、丁寧な印象を与えることができるため、特に指定がなければ準備しておくことをおすすめします。