転職は、自身のキャリアを見つめ直し、新たな可能性を切り拓くための重要な転機です。しかし、いざ転職活動を始めようと思っても、「何から手をつければいいのか分からない」「どのくらいの期間がかかるのか不安」といった悩みを抱える方は少なくありません。

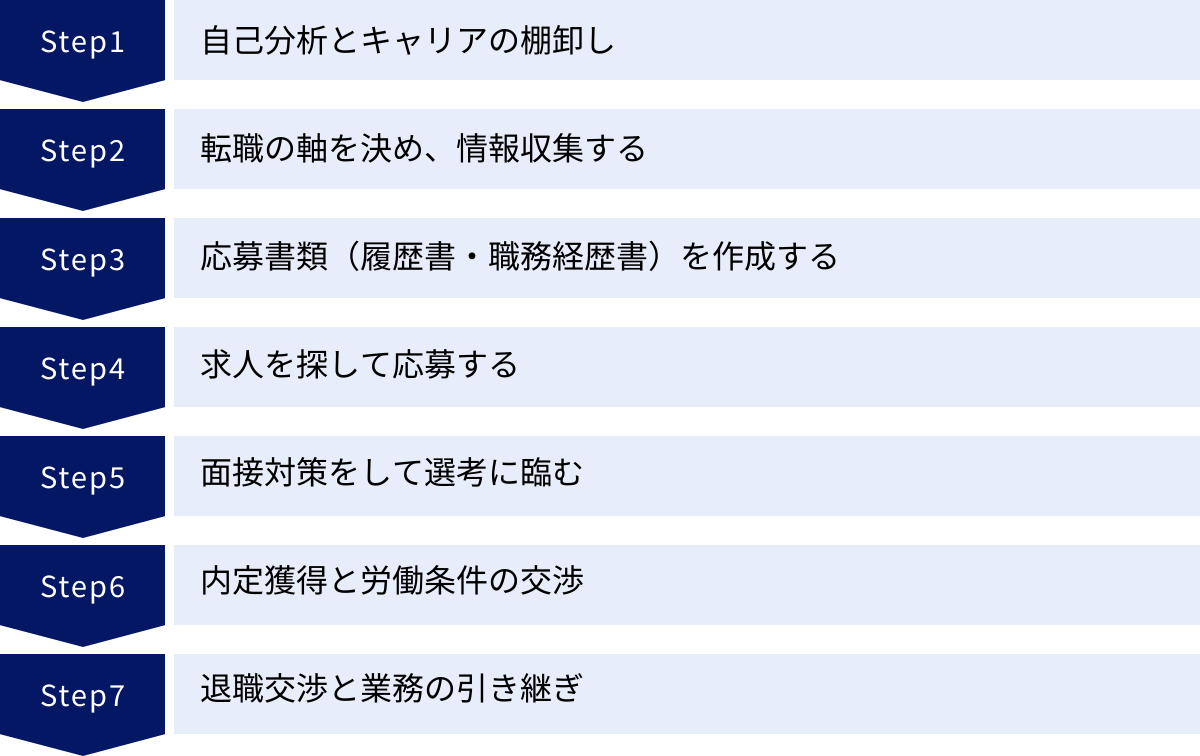

転職活動は、やみくもに進めてもうまくいきません。自己分析から情報収集、書類作成、面接対策、そして内定後の手続きまで、一連の流れを正しく理解し、計画的に進めることが成功への鍵となります。

この記事では、転職活動の全体像から入社までの具体的な7つのステップ、成功確率を高めるためのポイント、さらには活用すべきサービスまで、網羅的に解説します。これから転職を考えている方はもちろん、現在活動中の方も、本記事を参考に自身の状況を整理し、自信を持って次の一歩を踏み出しましょう。

目次

転職活動の全体像と期間の目安

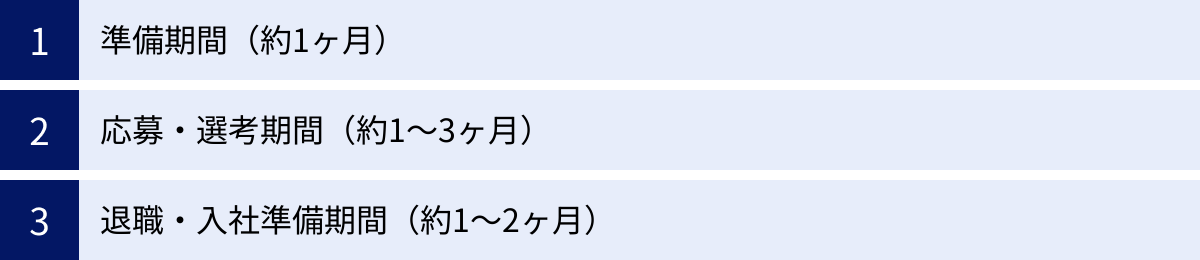

転職活動を本格的に開始する前に、まずは全体の流れと、一般的にどのくらいの期間を要するのかを把握しておくことが重要です。見通しを立てることで、焦らず、計画的に行動できるようになります。

転職活動は、大きく分けると「準備期間」「応募・選考期間」「退職・入社準備期間」の3つのフェーズで構成されます。

- 準備期間(約1ヶ月):

- 自己分析・キャリアの棚卸し

- 転職の軸(希望条件)の決定

- 情報収集(業界・企業研究)

- 応募書類(履歴書・職務経歴書)の作成

- 応募・選考期間(約1〜3ヶ月):

- 求人検索・応募

- 書類選考

- 面接(通常2〜3回)

- 内定

- 退職・入社準備期間(約1〜2ヶ月):

- 労働条件の確認・交渉

- 内定承諾

- 現職への退職交渉

- 業務の引き継ぎ

- 入社準備

これらのフェーズを合計すると、転職活動にかかる期間は、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度が目安とされています。もちろん、これはあくまで平均的な期間であり、個人の状況によって大きく変動します。例えば、在職しながら活動するのか、退職してから活動するのか、希望する業界や職種の求人数、自身のスキルや経験など、様々な要因が絡み合って期間は変わってきます。

特に、未経験の職種へのチャレンジや、専門性の高いポジションを狙う場合は、選考が長期化する傾向があります。逆に、需要の高いスキルを持っていたり、すぐにでも人材を確保したいと考えている企業に応募したりした場合は、1〜2ヶ月程度で内定に至るケースも珍しくありません。

重要なのは、平均的な期間に一喜一憂するのではなく、自分自身のペースで、着実に各ステップを進めていくことです。そのためには、転職活動の全体像を理解し、各ステップで何をすべきかを具体的に把握しておく必要があります。

この後の章で、具体的な7つのステップを一つひとつ詳しく解説していきますが、まずはこの「準備→応募・選考→退職・入社」という大きな流れを頭に入れておきましょう。この全体像を意識することで、自分が今どの段階にいるのかを客観的に把握でき、次に何をすべきかが明確になります。計画的なスケジュール管理こそが、転職活動を成功に導くための最初の、そして最も重要な一歩と言えるでしょう。

転職活動の始め方から入社までの流れ7ステップ

ここからは、転職活動の具体的なプロセスを7つのステップに分けて、詳細に解説していきます。各ステップで何をすべきか、どのような点に注意すべきかを理解し、着実に実行していきましょう。

① 自己分析とキャリアの棚卸し

転職活動の成功は、この最初のステップである「自己分析とキャリアの棚卸し」にかかっていると言っても過言ではありません。なぜなら、ここでのアウトプットが、今後の企業選びの軸となり、応募書類や面接で自分をアピールするための根幹となるからです。自分という商品を深く理解せずに、効果的な売り込みはできません。

自己分析の目的は、以下の3つを明確にすることです。

- 強み・スキル(Can): 自分に何ができるのかを客観的に把握する。

- やりたいこと(Will): 仕事を通じて何を実現したいのか、どんな働き方をしたいのかを明らかにする。

- 価値観: 仕事において何を大切にしたいのか(給与、やりがい、人間関係、ワークライフバランスなど)の優先順位をつける。

これらの要素を整理するために、具体的な手法をいくつか紹介します。

1. キャリアの棚卸し

これは、過去の職務経歴を振り返り、「どのような環境で、どのような役割を担い、具体的に何を行い、どのような成果を出したのか」を詳細に書き出す作業です。単に業務内容を羅列するのではなく、具体的なエピソードや数値を交えて整理することが重要です。

例えば、以下のように整理してみましょう。

- プロジェクトA(2022年4月〜2023年3月)

- 背景・課題(Situation/Task): 顧客満足度の低下という課題に対し、新たなサポートツール導入プロジェクトのリーダーを任された。

- 自身の行動(Action): チームメンバー5名を率い、現状分析、要件定義、ツール選定、導入、社内研修までを一貫して担当。週次の進捗会議で課題を早期に発見し、部署間の調整に奔走した。

- 結果(Result): 計画通り半年で導入を完了。導入後3ヶ月で、顧客満足度アンケートのスコアが平均15%向上し、問い合わせ対応時間も平均20%短縮することに成功した。

このように、具体的な行動と、数値で示せる成果をセットで書き出すことで、客観的な実績としてアピールできる材料になります。

2. Will-Can-Mustフレームワーク

これは、自分のキャリアを「やりたいこと(Will)」「できること(Can)」「やるべきこと(Must)」の3つの観点から整理する手法です。

- Will(やりたいこと): 将来的に挑戦したい仕事、身につけたいスキル、理想の働き方など、自分の希望や情熱を書き出します。

- Can(できること): キャリアの棚卸しで見えてきた、自分の得意なこと、スキル、実績などをリストアップします。

- Must(やるべきこと/求められること): 企業や社会から期待される役割、責任などを考えます。

この3つの円が重なる部分こそが、自分にとって最も満足度が高く、かつ企業にも貢献できる理想のキャリアの姿です。転職活動では、この重なりが大きい企業や職種を探していくことになります。

3. 価値観の明確化

仕事に何を求めるのか、その優先順位をはっきりさせることも重要です。「給与」「仕事のやりがい」「人間関係」「会社の安定性」「働き方の柔軟性」「社会貢献度」「キャリアアップの機会」など、思いつく限りの項目を書き出し、自分にとって絶対に譲れない条件と、できれば満たしたい条件に分けてみましょう。

この自己分析とキャリアの棚卸しを丁寧に行うことで、自分だけの「転職の軸」が明確になります。時間がかかる作業ですが、ここを疎かにすると、面接で説得力のある話ができなかったり、入社後に「こんなはずではなかった」というミスマッチが生じたりするリスクが高まります。焦らず、じっくりと自分自身と向き合う時間を確保することが、結果的に転職成功への近道となるのです。

② 転職の軸を決め、情報収集する

自己分析によって自分の強みや価値観が明確になったら、次はその結果をもとに「転職の軸」を具体的に定義し、それに沿った情報収集を開始します。転職の軸とは、企業や求人を選ぶ上での「譲れない条件」のことです。この軸がブレてしまうと、数多くの求人情報に振り回され、一貫性のない転職活動になってしまいます。

1. 転職の軸を具体化する

自己分析で見えてきたWill(やりたいこと)と価値観をもとに、具体的な条件に落とし込んでいきましょう。以下の項目について、自分の希望を整理し、優先順位をつけてみてください。

- 業界・業種: 今と同じ業界か、異なる業界か。成長業界か、安定した業界か。

- 職種: これまでの経験を活かせる職種か、未経験の職種に挑戦するのか。

- 企業規模: 大手企業、中小企業、ベンチャー・スタートアップ企業など。

- 企業文化・社風: 成果主義か、年功序列か。チームワーク重視か、個人の裁量が大きいか。風通しの良さなど。

- 働き方: 勤務地、転勤の有無、リモートワークの可否、残業時間、フレックスタイム制度の有無など。

- 給与・待遇: 希望年収の範囲、福利厚生(住宅手当、退職金制度など)。

- キャリアパス: 入社後にどのようなキャリアを歩めるか、研修制度の充実度など。

これらの項目すべてを100%満たす企業を見つけるのは困難です。だからこそ、「これだけは絶対に譲れない」というMust条件と、「できれば満たされていると嬉しい」というWant条件に分けておくことが重要です。例えば、「年収600万円以上」と「リモートワーク可」がMust条件で、「通勤時間30分以内」はWant条件、といった具合です。

2. 効率的な情報収集

転職の軸が固まったら、次はその軸に合致する企業や求人を探すための情報収集です。現代では多様な情報源がありますので、それぞれの特徴を理解し、組み合わせて活用することが効率化の鍵です。

| 情報収集の方法 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| 転職サイト | 圧倒的な求人情報量。自分のペースで検索・応募できる。スカウト機能がある。 | 情報が多すぎて選別が大変。自ら積極的に動く必要がある。 |

| 転職エージェント | 非公開求人の紹介。キャリア相談。書類添削や面接対策などのサポートが受けられる。 | 担当者との相性がある。自分のペースだけで進められない場合がある。 |

| 企業の採用サイト | 企業が発信する公式情報。企業理念や文化、求める人物像を深く理解できる。 | 自分で企業を探す必要がある。情報が網羅的でない場合がある。 |

| 口コミサイト | 現職・元社員によるリアルな情報(社風、年収、残業など)が得られる。 | 情報の信憑性は自己判断が必要。ネガティブな意見に偏りがち。 |

| SNS・ビジネスSNS | 社員の日常や企業のリアルタイムな情報を得られる。人脈を通じて情報が得られることも。 | 断片的な情報が多い。情報の正確性の見極めが重要。 |

| 業界ニュース・IR情報 | 業界の動向や企業の将来性を客観的に判断する材料になる。 | 専門的な知識が必要な場合がある。 |

最初から一つの方法に絞るのではなく、複数のチャネルを併用しながら、多角的に情報を集めることをお勧めします。例えば、転職サイトで広く求人を探し、気になる企業が見つかったら、その企業の採用サイトや口コミサイトで詳細を調べ、さらに転職エージェントにその企業について相談してみる、といった流れです。

情報収集の段階で注意したいのは、情報過多に陥り、当初定めた「転職の軸」を見失ってしまうことです。魅力的に見える求人を見つけるたびに軸がブレてしまうと、時間だけが過ぎていきます。常に自分の軸に立ち返り、「この求人は自分のMust条件を満たしているか?」と自問自答する習慣をつけましょう。

③ 応募書類(履歴書・職務経歴書)を作成する

自己分析と情報収集を経て応募したい企業が見つかったら、いよいよ応募書類の作成です。応募書類は、採用担当者があなたという人物に初めて触れる重要な接点であり、面接に進めるかどうかを左右する「最初の関門」です。特に職務経歴書は、あなたの経験やスキルをアピールするための最重要ツールとなります。

1. 履歴書と職務経歴書の役割の違い

まず、この二つの書類の役割を正しく理解しましょう。

- 履歴書: あなたの氏名、年齢、学歴、職歴、資格といった基本的なプロフィールを正確に伝えるための公的な書類です。フォーマットがある程度決まっており、誤字脱字なく、丁寧に作成することが求められます。

- 職務経歴書: これまでの業務経験や実績、スキルを具体的にアピールし、「自分がいかにその企業で貢献できるか」を売り込むためのプレゼンテーション資料です。フォーマットは自由で、書き方次第で採用担当者に与える印象が大きく変わります。

採用担当者は、まず履歴書で基本的な条件を満たしているかを確認し、次に職務経歴書を読んで「この人に会ってみたい」と思うかどうかを判断します。

2. 職務経歴書の作成ポイント

職務経歴書の品質が、書類選考の通過率を大きく左右します。以下のポイントを押さえて作成しましょう。

a. 形式を選ぶ

職務経歴書には主に2つの形式があります。

- 編年体形式: 過去から現在へと、時系列に沿って職務経歴を記述する形式。キャリアの変遷が分かりやすく、多くの人に向いています。

- キャリア式(逆編年体)形式: 現在から過去へと遡って記述する形式、または職務内容ごとにまとめて記述する形式。直近の経験や特定のスキルを強調したい場合に有効です。

一般的には、キャリアの変遷が分かりやすい編年体形式が好まれますが、アピールしたい内容に応じて使い分けるのが良いでしょう。

b. 職務要約で心を掴む

多忙な採用担当者は、まず冒頭の「職務要約」を読んで、続きを読むかどうかを判断します。ここでは、これまでのキャリアの概要と、最もアピールしたい強み、そして今後のキャリアビジョンを200〜300字程度で簡潔にまとめます。「〇〇業界で〇年間、〇〇として〇〇の経験を積んできました。特に〇〇のスキルを活かし、〇〇という実績を上げています。この経験を活かし、貴社で〇〇として貢献したいと考えています」といった構成が基本です。

c. 職務経歴は具体的に、数字で語る

業務内容をただ羅列するだけでは、あなたの価値は伝わりません。「①自己分析」で行ったキャリアの棚卸しを活かし、具体的な行動(Action)と数値による成果(Result)をセットで記述しましょう。

- (悪い例)営業として新規顧客開拓を担当し、売上に貢献しました。

- (良い例)法人営業として、テレアポと訪問を組み合わせた新規開拓を担当。担当エリアの市場分析に基づき、ターゲットリストを独自に作成し、月間平均50件の新規アプローチを実施。その結果、半期で15社の新規契約を獲得し、売上目標を120%達成しました。

このように数字を用いることで、客観性と説得力が格段に増します。

d. 活かせる経験・スキルを明記する

職務経歴とは別に、応募先企業で活かせると考えるスキル(語学力、PCスキル、専門知識、マネジメントスキルなど)をまとめて記載します。応募先の求人情報(募集要項)をよく読み込み、企業が求めているスキルと自分のスキルが合致している点を強調することが重要です。

e. 自己PRで熱意を伝える

自己PR欄では、職務経歴だけでは伝えきれない仕事への姿勢や熱意、入社後の貢献意欲をアピールします。ここでも、「コミュニケーション能力が高いです」といった抽象的な表現ではなく、「多様な部署と連携するプロジェクトにおいて、調整役として会議をファシリテートし、合意形成に貢献した経験があります」のように、具体的なエピソードを交えて語ることが説得力を生みます。

3. 応募企業ごとにカスタマイズする

作成した職務経歴書を、すべての企業に使い回すのは避けましょう。面倒でも、応募する企業一社一社の求める人物像や事業内容に合わせて、アピールする経験やスキルの表現を微調整することが、書類選考の通過率を上げるための重要な一手間です。このひと手間が、採用担当者に「自社をよく理解してくれている」という熱意として伝わります。

④ 求人を探して応募する

練り上げた応募書類が完成したら、いよいよ本格的に求人を探し、応募するステップに移ります。この段階では、これまで定めてきた「転職の軸」が羅針盤となります。数多ある求人の中から、自分に合ったものを見極め、戦略的に応募していくことが求められます。

1. 求人の探し方再確認

「② 転職の軸を決め、情報収集する」で挙げたチャネルを再度確認し、本格的に活用していきます。

- 転職サイト: 自分のペースで、キーワード(職種、勤務地、スキルなど)を組み合わせて検索します。新着求人を毎日チェックする習慣をつけると、良い求人を見逃しにくくなります。

- 転職エージェント: 担当のキャリアアドバイザーに希望を伝え、非公開求人を含むマッチ度の高い求人を紹介してもらいます。客観的な視点からのアドバイスも得られます。

- 企業の採用ページ(キャリア採用): 特に興味のある企業がある場合、公式サイトの採用ページを直接チェックするのも有効です。転職サイトには掲載されていない独自の求人が出ていることもあります。

- リファラル採用: 知人や友人が勤めている企業に紹介してもらう方法です。企業側も信頼できる人材を確保しやすいため、選考が有利に進むことがあります。

これらの方法を複数組み合わせることで、応募先の選択肢を広げることができます。

2. 求人票の見極め方

魅力的に見える求人でも、よく読むと自分の希望とずれていることがあります。求人票を見る際は、以下のポイントを意識的にチェックしましょう。

- 業務内容(Description): 具体的にどのような仕事を担当するのか、詳細に確認します。抽象的な表現が多い場合は注意が必要です。自分の経験が活かせるか、やりたいことと一致しているかを吟味します。

- 応募資格(必須条件 / 歓迎条件):

- 必須条件(Requirements): これが満たされていないと、書類選考を通過するのは極めて困難です。正直に自分に当てはまるかを確認しましょう。

- 歓迎条件(Preferred Qualifications): すべてを満たしている必要はありませんが、いくつか当てはまれば強力なアピールポイントになります。

- 求める人物像: 「主体的に行動できる方」「チームワークを大切にする方」など、企業がどのような人材を求めているかが書かれています。自分の強みや性格と合致しているかを見極める重要なヒントです。

- 給与・待遇: 給与は「年収〇〇万円〜〇〇万円」のように幅があることが多いです。自分の経験・スキルならどのあたりが現実的かを考えます。福利厚生や休日・休暇もしっかり確認しましょう。

- 選考プロセス: 書類選考の後、面接が何回あるのか、筆記試験や適性検査の有無などを確認し、今後のスケジュール感を把握します。

3. 戦略的な応募

やみくもに応募するのではなく、計画的に進めることが大切です。

- 応募数の目安: 一概には言えませんが、在職中の方であれば週に2〜3社、月に10社程度のペースで応募していくのが一つの目安です。転職活動に慣れるためにも、まずは数社応募してみることをお勧めします。1社ずつ結果を待つ「一本釣り」は、不採用だった場合に精神的なダメージが大きく、時間もかかるため避けた方が賢明です。

- 優先順位をつける: 応募したい企業をリストアップし、「第一志望群」「第二志望群」のように優先順位をつけましょう。面接の日程調整や、内定が出た際の判断がしやすくなります。最初は第二志望群の企業で面接の経験を積み、本命である第一志望群の選考に万全の体制で臨むという戦略も有効です。

- 応募記録をつける: どの企業に、いつ、どのバージョンの職務経歴書で応募したのか、選考の進捗状況などを一覧で管理しましょう。スプレッドシートなどを使うと便利です。複数社の選考が同時に進むと混乱しやすいため、記録は必須です。

応募は、転職活動が目に見えて進展するエキサイティングなステップですが、同時に書類選考で不採用通知を受け取ることも増えてきます。書類選考の通過率は一般的に30%程度と言われています。不採用が続いても過度に落ち込まず、「縁がなかっただけ」「応募書類を見直す良い機会」と捉え、淡々と次の応募に進むメンタルの強さも必要です。

⑤ 面接対策をして選考に臨む

書類選考を通過すれば、次はいよいよ面接です。面接は、企業があなたの能力や人柄を直接見極める場であると同時に、あなたが企業との相性を確認する場でもあります。万全の準備をして臨むことで、自信を持って自分をアピールでき、入社後のミスマッチを防ぐことにも繋がります。

1. 面接の目的を理解する

面接対策を始める前に、企業が面接で何を確認したいのかを理解しておくことが重要です。

- 人柄・コミュニケーション能力: 書類だけでは分からない、あなたの話し方や表情、論理的思考力などを通して、社風に合うか、他の社員と円滑に仕事ができるかを見ています。

- スキルの再現性: 職務経歴書に書かれた実績が、自社でも同様に発揮できるものなのかを、具体的なエピソードを通して深掘りします。

- 入社意欲・志望度の高さ: なぜ同業他社ではなく自社なのか、入社して何をしたいのか、といった質問を通して、あなたの熱意を測ります。

- キャリアプランとの整合性: あなたが描く将来像と、会社が提供できるキャリアパスが一致しているかを確認し、長期的な活躍が見込めるかを判断します。

2. 頻出質問への回答準備

面接では、ある程度定番の質問があります。以下の質問に対しては、必ず自分なりの回答を準備しておきましょう。

- 「自己紹介と職務経歴を教えてください」: 1〜3分程度で簡潔に話せるように準備します。職務要約をベースに、応募職種に関連する経験を強調して話すと効果的です。

- 「転職理由と志望動機を教えてください」: 最も重要な質問の一つです。転職理由は、現職への不満といったネガティブなものではなく、「〇〇というスキルを、より〇〇な環境で活かして成長したい」といったポジティブな動機に変換して伝えることが鉄則です。志望動機は、企業研究で得た情報と自己分析の結果を結びつけ、「なぜこの会社でなければならないのか」を論理的に説明する必要があります。

- 「あなたの強み・長所と弱み・短所を教えてください」: 強みは、具体的なエピソードを添えて、応募職種でどう活かせるかをアピールします。弱みは、正直に認めつつ、それを克服するためにどのような努力をしているかをセットで伝えることで、課題解決能力や誠実さを示すことができます。

- 「これまでの成功体験・失敗体験を教えてください」: STARメソッド(Situation, Task, Action, Result)を意識して、具体的に話せるエピソードを準備します。成功体験では再現性のある能力を、失敗体験ではそこから何を学び、次にどう活かしたかという学びの姿勢をアピールします。

- 「今後のキャリアプランを教えてください」: 3年後、5年後、10年後にどうなっていたいかを具体的に語ります。応募先企業で実現可能なプランを提示し、長期的に貢献する意欲を示すことが重要です。

3. 「逆質問」を制する者が面接を制す

面接の最後に必ずと言っていいほど聞かれるのが、「何か質問はありますか?」という逆質問です。ここで「特にありません」と答えるのは、入社意欲がないと見なされかねないため絶対に避けましょう。逆質問は、あなたの企業理解度や入社意欲をアピールする絶好のチャンスです。

- 良い逆質問の例:

- 「〇〇という事業に非常に魅力を感じていますが、今後どのような展開を計画されていますか?」(事業内容への関心)

- 「配属予定のチームは、どのような目標を掲げていらっしゃいますか?また、チームメンバーとして早期に活躍するために、入社前に学んでおくべきことがあれば教えてください。」(具体的な業務への意欲)

- 「御社で活躍されている方に共通する特徴やマインドセットがあれば教えていただけますか?」(企業文化への適応意欲)

- 避けるべき逆質問の例:

- 調べればすぐに分かること(例:「御社の設立はいつですか?」)

- 給与や福利厚生など、待遇面に関する質問(内定後の条件交渉の場でするのが適切)

- 「はい/いいえ」で終わってしまう質問

4. 面接形式ごとの対策と当日のマナー

面接には対面、オンライン、個人、集団など様々な形式があります。

- オンライン面接: 背景やカメラ映り、音声などを事前にチェックします。対面よりも表情が伝わりにくいため、少し大きめなリアクションや相槌を意識すると良いでしょう。

- 対面面接: 清潔感のある身だしなみ(スーツやオフィスカジュアル)が基本です。受付での対応から面接後の退室まで、すべてが評価対象であることを意識しましょう。

準備した回答を丸暗記するのではなく、キーワードを覚えておき、面接官との対話を意識して自分の言葉で話すことが最も重要です。模擬面接を友人や転職エージェントに依頼し、客観的なフィードバックをもらうのも非常に効果的です。

⑥ 内定獲得と労働条件の交渉

厳しい選考を乗り越え、企業から「内定」の通知を受けた瞬間は、転職活動における大きな喜びの一つです。しかし、ここで舞い上がってすぐに承諾してしまうのは早計です。内定はゴールではなく、新しいキャリアのスタートライン。入社後のミスマッチを防ぎ、納得のいく形で新しい一歩を踏み出すために、冷静な確認と交渉が必要になります。

1. 内定通知から承諾までの流れ

一般的に、最終面接から1週間〜10日ほどで、電話またはメールで内定の連絡が来ます。その後の流れは以下の通りです。

- 内定通知: 企業から内定の連絡を受ける。

- 労働条件通知書(雇用契約書)の受領: 業務内容、給与、勤務地などの詳細が記載された書類を受け取る。

- 内容の確認・検討: 提示された条件を細かく確認し、承諾するかどうかを検討する。

- 条件交渉(必要な場合): 希望と異なる点があれば、企業と交渉を行う。

- 内定承諾 or 辞退: 意思決定し、企業に正式に回答する。回答期限は一般的に1週間程度が目安です。

2. 労働条件通知書のチェックポイント

労働条件通知書は、あなたと企業との間の約束事を記した非常に重要な書類です。口頭での説明だけでなく、必ず書面で内容を確認しましょう。チェックすべき主な項目は以下の通りです。

- 業務内容: 面接で聞いていた内容と相違ないか。具体的な職務範囲が明記されているか。

- 就業場所: 勤務地、転勤の可能性の有無や範囲。

- 勤務時間・休憩時間: 始業・終業時刻、休憩時間。フレックスタイム制や裁量労働制などの適用の有無。

- 休日・休暇: 年間休日日数、週休二日制の詳細(土日祝休みかなど)、有給休暇、夏季・年末年始休暇など。

- 給与:

- 基本給、諸手当(役職手当、通勤手当など): 給与の内訳を正確に把握する。

- 固定残業代(みなし残業代): 含まれている場合、何時間分に相当するのか、それを超えた場合の割増賃金の支払いについても確認する。

- 賞与(ボーナス): 支給の有無、支給月、算定基準(業績連動など)。

- 昇給: 昇給の有無、時期、評価制度。

- 試用期間: 期間の長さ、その間の給与や待遇が本採用時と異なるか。

- 退職に関する事項: 退職手続き、解雇事由など。

これらの項目で少しでも疑問や不明な点があれば、遠慮せずに人事担当者に確認することが重要です。入社後に「話が違う」とならないよう、曖昧な点をなくしておくことが鉄則です。

3. 労働条件の交渉

提示された条件、特に年収について、自分の希望と隔たりがある場合は交渉の余地があります。ただし、やみくもに要求するのではなく、戦略的に進める必要があります。

- 交渉のタイミング: 内定通知後、承諾の回答をする前が唯一のタイミングです。

- 交渉の切り出し方: まずは内定への感謝を伝えた上で、「一点ご相談させていただきたいのですが」と謙虚な姿勢で切り出します。

- 希望額と根拠を提示する: 「〇〇円を希望します」と具体的な金額を提示します。その際、「現職での年収が〇〇円であること」「自分の〇〇というスキルや実績が、入社後に〇〇という形で貢献できると考えており、それがこの希望額の根拠です」といった客観的な理由を添えることが不可欠です。他社の選考状況(「他社からは〇〇円で内定をいただいています」など)も有効な交渉材料になり得ます。

- 落としどころを見つける: 企業側にも予算があります。希望が100%通るとは限りません。交渉はあくまで相談ベースで進め、お互いの妥協点を探る姿勢が大切です。

4. 複数の内定が出た場合の判断と内定辞退のマナー

複数の企業から内定を得た場合は、最初に定めた「転職の軸」に立ち返り、どの企業が自分にとって最適かを冷静に比較検討します。年収だけでなく、仕事のやりがい、企業文化、将来性など、総合的に判断しましょう。

入社しないことを決めた企業に対しては、できるだけ早く、誠意をもって辞退の連絡を入れます。まずは電話で人事担当者に直接伝え、その後、改めてメールでも連絡を入れるのが丁寧な対応です。辞退理由は正直に伝える必要はなく、「慎重に検討した結果、今回は辞退させていただきたく存じます」といった形で問題ありません。最後まで誠実な対応を心がけることが、社会人としてのマナーです。

⑦ 退職交渉と業務の引き継ぎ

内定を承諾し、入社日が決まったら、現在の職場を円満に退職するための手続きに入ります。お世話になった会社や同僚との関係を良好に保ったまま、気持ちよく新しいスタートを切るために、「退職交渉」と「業務の引き継ぎ」は非常に重要なプロセスです。立つ鳥跡を濁さず、という言葉通り、最後まで責任ある行動を心がけましょう。

1. 円満退職のための退職交渉

退職の意思を伝える際は、タイミングと伝え方に細心の注意を払う必要があります。

- 伝えるタイミング: 法律上は退職日の2週間前までに申し出れば良いとされていますが、業務の引き継ぎや後任者の手配などを考慮し、会社の就業規則に定められた期間(一般的には1ヶ月〜2ヶ月前)に従うのがマナーです。繁忙期を避け、プロジェクトの区切りが良いタイミングを選ぶなどの配慮も大切です。

- 伝える相手と方法: まずは直属の上司に、アポイントを取った上で直接、口頭で伝えます。同僚や他部署の人に先に話してしまうと、上司の耳に噂として入ってしまい、心証を損なう原因になります。会議室など、他の人に話が聞こえない場所で二人きりで話すのが理想です。

- 退職理由の伝え方: 退職理由は、たとえ会社への不満が原因であっても、それをストレートに伝えるのは避けるべきです。「給与が低い」「人間関係が悪い」といったネガティブな理由は、引き止め交渉の材料を与えてしまったり、感情的な対立を生んだりするだけです。「新しい環境で〇〇のスキルを活かして挑戦したい」「キャリアプランを実現するために、〇〇の分野で専門性を高めたい」など、あくまで個人的で前向きな理由として伝えましょう。感謝の気持ちを伝えることも忘れてはいけません。

- 退職届の提出: 上司との話し合いで退職日が合意できたら、会社の規定に従って正式に退職届を提出します。自己都合退職の場合は「一身上の都合により」と記載するのが一般的です。

2. 強い引き留めにあった場合の対処法

上司や会社から「給与を上げるから」「希望の部署に異動させるから」といった強い引き留めに遭うことがあります。感謝の気持ちは伝えつつも、一度決めた意思は覆さないことが重要です。その場で安易に承諾してしまうと、転職先にも迷惑をかけることになります。「大変ありがたいお話ですが、熟慮を重ねて決断したことですので、退職の意思は変わりません」と、丁寧かつ毅然とした態度で伝えましょう。

3. 丁寧な業務の引き継ぎ

円満退職の鍵は、後任者や残された同僚が困らないよう、責任を持って業務を引き継ぐことにあります。

- 引き継ぎ計画を立てる: 上司と相談の上、最終出社日までの引き継ぎスケジュールを作成します。リストアップした業務ごとに、誰に、いつまでに、何を、どのように引き継ぐのかを明確にします。

- 引き継ぎ資料を作成する: 口頭での説明だけでなく、誰が見ても分かるように文書で資料を残すことが不可欠です。業務の手順、関係者の連絡先、過去の経緯、注意点、トラブル発生時の対処法などを具体的に記載します。データやファイルの保管場所も明記しておきましょう。

- 関係者への挨拶: 社内外でお世話になった取引先などにも、後任者と共に挨拶に伺います。後任者がスムーズに業務を開始できるよう、良好な関係を繋ぐこともあなたの最後の仕事です。

4. 退職日までの手続き

最終出社日には、健康保険証や社員証、会社から貸与されたPCなどを返却します。また、退職後に必要となる「雇用保険被保険者証」「年金手帳」「源泉徴収票」などの書類を会社から受け取るか、後日郵送してもらうよう依頼します。これらの書類は転職先での手続きや確定申告に必要となるため、必ず受け取りましょう。

最終日は、お世話になった方々への挨拶を忘れずに行い、感謝の気持ちを伝えて締めくくります。丁寧な退職プロセスは、あなたの社会人としての評価を高め、将来どこかで繋がるかもしれない良好な人間関係を維持するためにも極めて重要です。

転職活動を成功させるためのポイント

転職活動の7つのステップを理解した上で、さらにその成功確率を高めるための重要なポイントを6つ紹介します。これらのマインドセットやテクニックを意識することで、よりスムーズで納得のいく転職活動を進めることができます。

転職の目的を明確にする

転職活動を始める際に、最も根本的で重要なのが「なぜ、自分は転職したいのか?」という目的(Why)を徹底的に深掘りすることです。「何となく現状に不満があるから」「周りが転職し始めたから」といった漠然とした理由で活動を始めてしまうと、途中で軸がブレてしまったり、内定が出た企業に安易に飛びついて後悔したりする原因になります。

目的を明確にするとは、例えば以下のように具体化することです。

- (漠然) 給料を上げたい → (明確) 専門スキルを正当に評価してくれる環境で、現職プラス100万円の年収700万円を実現したい。

- (漠然) もっと成長したい → (明確) 現在のルーティン業務から脱却し、新規事業の立ち上げに企画段階から関われる環境で、プロジェクトマネジメント能力を身につけたい。

- (漠然) ワークライフバランスを改善したい → (明確) 恒常的な深夜残業をなくし、月平均残業20時間以内で、家族と過ごす平日の夜の時間を確保したい。

このように目的が具体的であればあるほど、企業選びの基準が明確になり、志望動機にも一貫性と説得力が生まれます。面接官に「この候補者は自分のキャリアを真剣に考えている」という印象を与え、高い評価に繋がりやすくなります。活動中に困難に直面したときも、この明確な目的が「自分は何のために頑張っているのか」という原動力となり、最後までやり遂げる力になるのです。

在職中に転職活動を始める

転職活動を始めるタイミングとして、「在職中に始めるべきか、退職してから始めるべきか」は多くの人が悩むポイントです。結論から言うと、特別な事情がない限り、在職中に転職活動を始めることを強く推奨します。その理由は、在職中ならではのメリットが非常に大きいからです。

| 項目 | 在職中のメリット | 在職中のデメリット | 離職後のメリット | 離職後のデメリット |

|---|---|---|---|---|

| 経済面 | 収入が途絶えず、経済的な安心感がある | – | じっくり活動できる(ただし無収入) | 収入が途絶え、貯蓄が減る焦りが生まれる |

| 精神面 | 「最悪、転職できなくても今の職場がある」という精神的な余裕が持てる | 仕事と活動の両立で多忙になり、体力的にきつい | 時間を転職活動にフルコミットできる | 「早く決めないと」というプレッシャーが強くなる |

| 選考面 | 「現職で働きながらも、より良い環境を求める向上心がある」と評価されることがある | 平日の面接日程の調整が難しい | 面接日程の調整が非常に容易 | 経歴に空白期間(ブランク)が生まれ、理由の説明が必要になる |

最大のメリットは、経済的・精神的な安定です。収入が途絶えない安心感は、「給与が少し低いけど、早く決めたいからこの会社で妥協しよう」といった焦りからの不本意な意思決定を防ぎます。精神的な余裕があるからこそ、じっくりと企業を比較検討し、本当に自分に合った一社を見極めることができるのです。

もちろん、仕事と活動の両立は時間的に大変ですが、有給休暇を活用したり、オンライン面接を調整してもらったりと、工夫次第で乗り越えられます。リスクを最小限に抑え、有利な立場で交渉を進めるためにも、まずは在職中から情報収集や自己分析を始めてみるのが賢明な選択と言えるでしょう。

スケジュールを立てて計画的に進める

転職活動は、終わりが見えないと精神的に疲弊してしまいます。そこで重要になるのが、ゴールから逆算した計画的なスケジュール管理です。

まず、「〇月までには転職先を決め、△月には入社したい」という大まかな目標(ゴール)を設定します。そこから逆算して、各ステップにどれくらいの時間をかけるかを割り振っていきます。

【スケジュール例:6ヶ月で転職する場合】

- 1ヶ月目: 自己分析、キャリアの棚卸し、転職の軸決定、情報収集

- 2ヶ月目: 応募書類(履歴書・職務経歴書)の作成、応募開始

- 3〜4ヶ月目: 応募継続、面接対策、選考対応

- 5ヶ月目: 内定獲得、条件交渉、内定承諾

- 6ヶ月目: 退職交渉、業務引き継ぎ、有給消化

これはあくまで一例です。重要なのは、自分専用のスケジュール表(ガントチャートなど)を作成し、進捗を可視化することです。計画通りに進んでいるか、遅れている場合はどこでリカバリーするかを定期的に見直すことで、活動のペースを維持できます。

また、スケジュールには「予備期間」を設けておくこともポイントです。選考が予想以上に長引いたり、思うように内定が出なかったりすることはよくあります。そうした不測の事態にも焦らず対応できるよう、少し余裕を持たせた計画を立てることが、精神的な安定に繋がります。計画性を持って主体的に活動を進めているという姿勢は、自己管理能力の高さとして面接でもアピールできる要素になります。

企業研究を徹底的に行う

「この会社に入りたい」という熱意を伝える上で、企業研究の深さがものを言います。多くの応募者が企業のウェブサイトを眺める程度で終わらせてしまう中、一歩踏み込んだ企業研究を行うことが、他の候補者との差別化に繋がります。

企業研究の目的は2つあります。

- ミスマッチの防止: 企業の本当の姿を理解し、「思っていたのと違った」という入社後の後悔を防ぐ。

- 志望動機の具体化: 企業への深い理解に基づいた、説得力のある志望動機や自己PRを作成する。

具体的に調べるべき情報は以下の通りです。

- 基本情報: 事業内容、製品・サービス、企業理念、沿革

- 業績・将来性: 企業のIR情報(投資家向け情報)ページにある決算短信や有価証券報告書、中期経営計画などを読み込む。売上や利益の推移、今後の事業戦略などを把握することで、企業の安定性や成長性を客観的に判断できます。

- 業界での立ち位置: 競合他社はどこか、その中でその企業が持つ強みや特徴は何かを分析する。

- 社風・文化: 企業のブログやSNS、社員インタビュー、口コミサイトなどを参考に、どのような人が働いているか、どんな雰囲気の会社なのかを探る。

- 求める人物像: 採用ページや求人情報から、どのようなスキルやマインドを持った人材を求めているのかを読み解く。

これらの情報を集め、「自分の〇〇という経験は、貴社の△△という事業戦略において、このように貢献できる」と具体的に結びつけて語ることができれば、採用担当者に「この人は本気で自社のことを考えてくれている」と強く印象付けることができるでしょう。

複数の企業へ同時に応募する

転職活動において、1社に絞って応募し、その結果が出てから次へ進むという「一本釣り」は非常にリスクが高い戦略です。不採用だった場合にゼロからやり直しとなり、時間が大幅にかかってしまいます。精神的なダメージも大きく、活動のモチベーション維持が難しくなります。

そこで、複数の企業へ同時に応募し、選考を並行して進めることをお勧めします。

- メリット1:選択肢の確保と精神的余裕: 1社落ちても「まだ他に選考中の企業がある」という状況は、精神的な安定に繋がります。また、複数の内定を得られれば、その中から最も自分に合った企業を比較検討して選ぶことができます。

- メリット2:面接経験値の向上: 面接は場数を踏むことで確実に上達します。第一志望群の前に、他の企業で面接を経験しておくことで、本番でリラックスして臨めるようになります。

- メリット3:客観的な自己評価: 複数の企業から評価を受けることで、自分の市場価値を客観的に把握することができます。

もちろん、手当たり次第に応募するのは非効率です。あくまで「転職の軸」に沿った企業群にターゲットを絞り、常時5〜10社程度の選考が動いている状態を維持するのが理想的です。そのためには、どの企業にいつ応募し、現在のステータスはどうなっているのかを一覧で管理する「応募管理表」の作成が不可欠になります。

周囲に相談しすぎない

転職という大きな決断を前に、誰かに相談したくなる気持ちは自然なことです。しかし、相談相手は慎重に選ぶ必要があります。特に、現職の上司や同僚に相談するのは、基本的には避けるべきです。

- 相談のリスク:

- 引き止め: あなたが優秀な人材であればあるほど、強い引き止めに遭う可能性が高まります。

- 情報漏洩: 相談した相手から、意図せず情報が広まってしまい、社内で気まずい立場になるリスクがあります。

- ネガティブな影響: 転職に否定的な同僚から「やめておけ」と言われたり、逆に他人の成功体験を聞いて焦ったりと、他人の価値観に振り回されてしまうことがあります。

家族や親しい友人への相談は精神的な支えになりますが、彼らは転職のプロではありません。あくまで感情面でのサポートと割り切り、最終的な判断は自分で行う必要があります。

では、誰に相談するのが良いのでしょうか。客観的で専門的なアドバイスが欲しい場合は、守秘義務があり、かつ転職市場の動向に精通している転職エージェントのキャリアアドバイザーに相談するのが最も有効です。彼らは多くの転職者を見てきた経験から、あなたの市場価値やキャリアプランについて、客観的な視点でアドバイスをくれます。

最終的に、あなたのキャリアに責任を持てるのはあなた自身だけです。周囲の意見は参考にしつつも、最後は自分の意思で決断するという強い覚悟を持つことが、後悔のない転職に繋がります。

転職活動で活用できるおすすめサービス

転職活動を効率的かつ効果的に進めるためには、様々なサービスをうまく活用することが不可欠です。ここでは、代表的な「転職サイト」「転職エージェント」、そして「ハローワーク」の3つのサービスについて、それぞれの特徴とおすすめの具体的なサービスを紹介します。

おすすめの転職サイト4選

転職サイトは、膨大な求人情報の中から、自分で希望の条件に合うものを探し、直接応募できるサービスです。自分のペースで活動を進めたい方や、どのような求人があるのかを幅広く見てみたいという初期段階の方に適しています。

| サービス名 | 特徴 |

|---|---|

| リクナビNEXT | 業界最大級の求人数を誇り、あらゆる業種・職種を網羅。レジュメを登録しておくと企業からオファーが届く「スカウト機能」が充実しており、自分の市場価値を知るきっかけにもなります。 |

| doda | 求人検索だけでなく、エージェントサービスやスカウトサービスも一つのプラットフォームで利用できるのが特徴。「キャリアタイプ診断」など、自己分析に役立つツールも豊富に揃っています。 |

| type | 特にIT・Webエンジニアや営業職、ものづくり系のエンジニア、そして女性の転職に強みを持つサイト。首都圏の求人が中心で、年収交渉を代行してくれるサービスもあります。 |

| エン転職 | 「正直・詳細」をコンセプトに、専任のディレクターが企業を独自に取材して作成した求人情報が特徴。仕事の厳しさや向き不向きといったリアルな情報まで掲載しており、入社後のミスマッチを防ぐ工夫がされています。 |

(参照:リクナビNEXT、doda、type、エン転職 各公式サイト)

これらのサイトに複数登録し、それぞれの強みを活かして情報を集めるのがおすすめです。例えば、リクナビNEXTで広く情報を集めつつ、typeで専門職の求人を探すといった使い分けが考えられます。

① リクナビNEXT

株式会社リクルートが運営する、日本最大級の転職サイトです。その圧倒的な求人掲載数は他の追随を許さず、あらゆる業界・職種、地域、年齢層をカバーしているのが最大の強みです。転職を考え始めたら、まず登録しておくべきサイトと言えるでしょう。

特に便利なのが「グッドポイント診断」という自己分析ツールです。18種類の中から自身の強みを5つ客観的に診断してくれ、応募時に企業へ提出することも可能です。また、職務経歴などを登録しておくと、それを見た企業や転職エージェントから直接オファーが届く「スカウトサービス」も非常に強力。自分では探せなかった優良企業から声がかかる可能性もあり、キャリアの選択肢を広げることができます。

(参照:リクナビNEXT公式サイト)

② doda

パーソルキャリア株式会社が運営する転職サービスで、転職サイトと転職エージェントの両方の機能を併せ持っているのが最大の特徴です。自分で求人を探して応募することも、専門のアドバイザーに相談して求人を紹介してもらうことも、同じプラットフォーム上でシームレスに行えます。

dodaは特にIT・Web業界やエンジニア職、営業職の求人に強いとされています。「年収査定」や「キャリアタイプ診断」といった独自の診断ツールが充実しており、自己分析やキャリアプランニングに役立ちます。また、定期的にオンラインで転職フェアやセミナーを開催しており、企業の採用担当者と直接話せる機会も豊富です。自分のペースで進めたい時と、プロのサポートが欲しい時で柔軟に使い分けたい方におすすめです。

(参照:doda公式サイト)

③ type

株式会社キャリアデザインセンターが運営する転職サイトで、特にIT・Web・ゲーム業界のエンジニア職や、営業職に強みを持っています。求人は首都圏(一都三県)に集中している傾向があるため、該当エリアで働きたい方には非常に有効です。

typeのユニークな点は、「転職力診断」やAIによる「市場価値診断」など、自身のスキルやキャリアを客観的に評価してくれるツールが充実していること。また、「年収交渉サービス」があり、内定が出た際にtypeが本人に代わって企業と年収交渉を行ってくれる場合もあります。専門性を活かしてキャリアアップや年収アップを目指す20代〜30代の方に適したサービスです。

(参照:type公式サイト)

④ エン転職

エン・ジャパン株式会社が運営する転職サイトで、「入社後の活躍」までを見据えたサービス設計が特徴です。すべての求人広告を専任のディレクターが企業に直接取材して作成しており、「仕事のやりがい・厳しさ」「向き・不向き」といった項目まで正直に記載されています。これにより、入社後のギャップを最小限に抑えることができます。

また、サイト上で企業の口コミを閲覧できるのも大きなメリット。実際に働いている社員や元社員のリアルな声を確認できるため、企業文化や働き方の実態を深く知ることができます。知名度やイメージだけでなく、自分に本当に合った社風の会社で長く働きたいと考える方にとって、非常に信頼性の高い情報源となるでしょう。

(参照:エン転職公式サイト)

おすすめの転職エージェント3選

転職エージェントは、キャリアアドバイザーと呼ばれる担当者がつき、キャリア相談から求人紹介、書類添削、面接対策、年収交渉、入社日の調整まで、転職活動全体を無料でサポートしてくれるサービスです。働きながらの転職で時間がない方や、初めての転職で不安な方に特におすすめです。

| サービス名 | 特徴 |

|---|---|

| リクルートエージェント | 業界最大手で、求人数・転職支援実績ともにNo.1。全業種・職種に対応しており、特に非公開求人(一般には公開されていない求人)の数が圧倒的に多いのが強み。 |

| マイナビエージェント | 20代〜30代の若手層の転職支援に強み。特に中小企業の優良求人を多く保有している。キャリアアドバイザーのサポートが丁寧で、親身に相談に乗ってくれると評判。 |

| dodaエージェント | dodaの転職エージェントサービス。IT・Webエンジニアや営業、金融、メディカルなどの専門分野に強いアドバイザーが多数在籍。転職サイトと連携した豊富な求人が魅力。 |

(参照:リクルートエージェント、マイナビエージェント、doda 各公式サイト)

エージェントは担当者との相性も重要なので、まずは2〜3社に登録し、面談を受けてみて、最も信頼できると感じたアドバイザーをメインに活用するのが良いでしょう。

① リクルートエージェント

株式会社リクルートが運営する、業界最大手の転職エージェントです。その最大の強みは、業界トップクラスの圧倒的な求人数、特に一般には公開されていない「非公開求人」の豊富さにあります。大手企業からベンチャーまで、あらゆる業界・職種の求人を網羅しているため、多くの選択肢の中から最適なキャリアを提案してもらうことが可能です。

長年の実績から蓄積された企業情報や選考対策のノウハウも豊富で、各業界に精通したキャリアアドバイザーが、職務経歴書の添削や独自の企業情報を踏まえた面接対策などを徹底的にサポートしてくれます。転職を成功させた実績が豊富なため、どんな人にもまず登録をおすすめできる、信頼性の高いエージェントです。

(参照:リクルートエージェント公式サイト)

② マイナビエージェント

株式会社マイナビが運営する転職エージェントで、特に20代から30代の若手社会人の転職支援に定評があります。新卒採用で培った企業との太いパイプを活かし、大手企業はもちろん、他では見つからないような優良な中小企業の求人も多数保有しています。

マイナビエージェントの特徴は、キャリアアドバイザーによる丁寧で親身なサポート体制です。利用者一人ひとりのキャリアにじっくりと向き合い、時間をかけたカウンセリングを通じて、強みや適性を引き出してくれます。初めての転職で何から始めればいいか分からない方や、手厚いサポートを受けながら活動を進めたい方にとって、心強いパートナーとなるでしょう。

(参照:マイナビエージェント公式サイト)

③ dodaエージェント

パーソルキャリア株式会社が運営する、dodaの転職エージェントサービスです。前述の通り、転職サイトとエージェント機能が一体化しており、利便性が高いのが特徴です。

dodaエージェントは、IT・Webエンジニア、ものづくり系エンジニア、営業、金融、メディカルといった専門分野に強いキャリアアドバイザーが多数在籍しており、専門性の高いキャリア相談が可能です。また、「プロジェクト担当」と呼ばれる、各企業の採用プロジェクトに深く精通した担当者もおり、求人票だけでは分からない企業の内部情報や、具体的な選考のポイントなど、質の高い情報提供が期待できます。専門スキルを活かしたキャリアアップを目指す方には特におすすめです。

(参照:doda公式サイト)

ハローワーク

ハローワーク(公共職業安定所)は、国が運営する総合的な雇用サービス機関です。転職サイトやエージェントとは異なり、営利を目的としない公的な機関である点が最大の特徴です。

- メリット:

- 地域に密着した求人が豊富: 特に地元の中小企業の求人情報が多く集まります。Uターン・Iターン転職を考えている場合には有力な情報源となります。

- 無料で職業相談や紹介が受けられる: 専門の相談員にキャリア相談ができ、応募したい企業があれば紹介状を発行してもらえます。

- 職業訓練(ハロートレーニング): スキルアップやキャリアチェンジを目指す人向けに、様々な分野の職業訓練を原則無料で受講できます。

- デメリット:

- 求人の質にばらつきがある: 企業は無料で求人を掲載できるため、中には労働条件があまり良くない求人が含まれている可能性もあります。

- サポートは担当者による: 民間のエージェントのような手厚いサポート(書類添削や面接対策など)は期待できない場合があります。

- 都市部のホワイトカラー求人は少なめ: 大手企業やIT企業の求人は、民間の転職サービスに集中する傾向があります。

ハローワークは、特に離職中の方で、失業保険の給付を受けながら活動する場合に利用が必須となります。民間の転職サイトやエージェントと併用し、それぞれのメリットを活かすことで、より幅広い選択肢の中から自分に合った仕事を見つけることができます。

転職活動を始める前に知っておきたいこと

転職活動の具体的なステップに入る前に、多くの人が抱く素朴な疑問や不安について解説します。あらかじめ知っておくことで、より現実的な見通しを持って活動に臨むことができます。

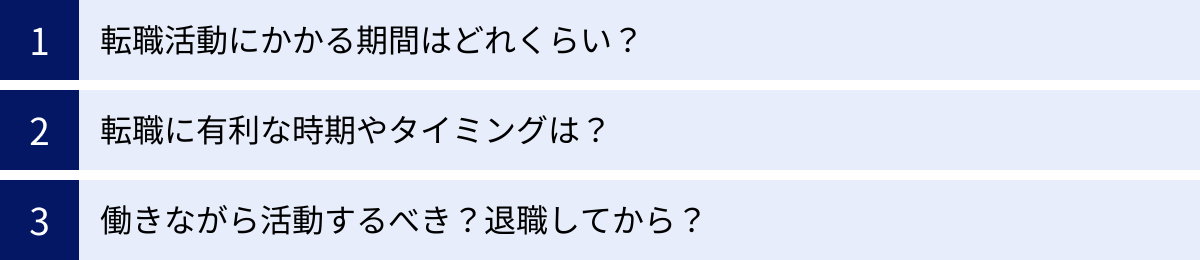

転職活動にかかる期間はどれくらい?

転職活動の期間は、冒頭の「全体像」でも触れた通り、一般的には活動開始から内定まで3ヶ月、退職交渉や引き継ぎを含めると入社までにおよそ3ヶ月〜6ヶ月かかるのが平均的です。しかし、これはあくまで目安であり、様々な要因によって大きく変動します。

【期間が変動する主な要因】

- 活動スタイル:

- 在職中の場合: 時間的な制約があるため、選考の日程調整などが難しく、活動が長期化する傾向があります(平均4ヶ月〜6ヶ月以上)。

- 離職中の場合: 時間を自由に使えるため、短期集中で活動を進めやすいですが、焦りから妥協しやすくなる側面もあります(平均2ヶ月〜4ヶ月)。

- 希望する業界・職種:

- 未経験職種への挑戦: ポテンシャルをじっくり見極めるため、選考プロセスが多く、長くなる傾向があります。

- 専門職・管理職: マッチする人材が限られるため、適切な候補者が見つかるまで時間がかかることがあります。

- ITエンジニアなど需要の高い職種: 企業側の採用意欲が高く、比較的スピーディーに選考が進むことが多いです。

- 年齢や経験:

- 20代(ポテンシャル層): 比較的選択肢が多く、スムーズに進みやすい傾向があります。

- 30代以降(即戦力層): 経験やスキルが求められるため、マッチングに時間がかかる場合もありますが、条件が合えば早く決まることもあります。

【期間ごとのアクションプラン(モデルケース)】

- 〜1ヶ月目(準備期): 自己分析、キャリアの棚卸し、応募書類の作成に集中。

- 2〜3ヶ月目(応募・選考期): 週に数社のペースで応募を継続。書類選考の通過率を見ながら、応募書類をブラッシュアップ。面接にも慣れてくる時期。

- 4ヶ月目以降(調整・決定期): 複数の選考を並行して進め、内定獲得を目指す。条件交渉や内定承諾の判断を行う。

転職活動が長引くと、「自分はどこにも必要とされていないのでは」と精神的に辛くなることもあります。しかし、転職は「縁」と「タイミング」の要素も大きいことを忘れないでください。焦らず、自分のペースを守り、計画的に進めることが、結果的に満足のいく転職に繋がります。

転職に有利な時期やタイミングは?

「転職するなら、求人が多い時期を狙った方が有利なのでは?」と考える方は多いでしょう。確かに、企業の採用活動には一定のサイクルがあり、求人数が増減する時期は存在します。

【求人が増えると言われる時期】

- 1月〜3月:

- 理由: 多くの企業が4月の新年度に向けて、組織体制を固めるため。退職者の補充や、新年度の事業計画に基づいた増員募集が活発になります。1年で最も求人数が多くなる時期と言われています。

- 特徴: 選択肢は多いですが、ライバルとなる転職希望者も多いため、競争は激しくなります。

- 8月〜10月:

- 理由: 10月からの下期に向けて、上半期の業績や退職者の状況を踏まえた採用活動が行われます。夏のボーナスを受け取ってから退職する人が増えるため、その欠員補充の求人も多く出ます。

- 特徴: 4月入社に次ぐ第二の採用ピーク。比較的落ち着いて活動しやすい時期です。

【求人が比較的少ないと言われる時期】

- 4月〜5月: 新入社員の受け入れや研修で人事が多忙なため。

- 12月: 年末年始の休暇を前に、企業の活動が落ち着くため。

ただし、これらの傾向はあくまで一般論です。近年は通年採用を行う企業が増えており、特にIT業界など人材不足が深刻な業界では、時期を問わず常に採用活動が行われています。また、急な欠員補充など、予測できないタイミングで優良求人が出ることもあります。

結論として、転職に最も良いタイミングは「あなた自身が転職したいと思った時」です。企業の採用サイクルに合わせるよりも、ご自身のキャリアプランや、現職でのプロジェクトの区切り、学習の進捗などを考慮して、主体的に活動を開始することが何よりも重要です。求人が多い時期はあくまで参考程度に考え、自分の準備が整ったタイミングで自信を持って一歩を踏み出しましょう。

働きながら活動するべき?退職してから?

これは転職活動における最大の悩みどころの一つであり、どちらの選択にもメリットとデメリットが存在します。あなたの性格や経済状況、おかれている環境によって最適な答えは異なります。

【在職中に活動するケース】

- メリット:

- 経済的な安定: 収入が途絶えないため、金銭的な心配なく活動できる。

- 精神的な余裕: 「転職先が決まらなくても今の職場がある」という安心感が、焦りを防ぎ、じっくり企業を選べる。

- 交渉力の維持: 足元を見られにくく、年収などの条件交渉を強気で進めやすい。

- キャリアの継続: 経歴に空白期間(ブランク)ができない。

- デメリット:

- 時間的な制約: 平日の日中に面接が入ることが多く、日程調整が難しい。仕事との両立で心身ともに疲労しやすい。

- 情報管理の難しさ: 現職の同僚に知られないよう、慎重に行動する必要がある。

【退職してから活動するケース】

- メリット:

- 時間的な自由: 転職活動に100%集中できる。面接日程の調整が容易で、企業からの急な呼び出しにも対応できる。

- 心機一転: 現職のストレスから解放され、リフレッシュした状態で新しいスタートを切れる。

- デメリット:

- 経済的な不安: 収入がなくなるため、貯蓄を切り崩しながらの生活になる。活動が長引くと金銭的なプレッシャーが増す。

- 精神的な焦り: 「早く決めなければ」という焦りから、希望しない条件の企業に妥協してしまうリスクがある。

- キャリアの空白期間: 履歴書にブランクができ、面接でその理由を説明する必要がある。

どちらを選ぶべきか?

基本的には、リスクが少なく、精神的にも安定して活動できる「在職中の転職活動」を推奨します。まずは働きながら情報収集や自己分析を始め、本格的に面接が始まった段階で有給休暇などを活用するのが現実的な進め方です。

ただし、現職が心身に大きな負担をかけており、働き続けることが困難な場合や、どうしてもまとまった学習時間が必要な場合などは、退職してからの活動を選択するのも一つの手です。その場合は、最低でも3ヶ月〜半年分の生活費を準備しておくなど、綿密な資金計画を立ててから退職に踏み切ることが重要です。

転職活動の流れに関するよくある質問

ここでは、転職活動を始めるにあたって多くの人が抱く、より具体的な質問に対してQ&A形式で回答します。

転職活動は何から始めればいい?

転職活動と聞くと、すぐに求人サイトを眺め始める人がいますが、それは得策ではありません。転職活動の第一歩は、徹底した「自己分析」と「キャリアの棚卸し」から始めるべきです。

なぜなら、自分自身の強み(Can)、やりたいこと(Will)、価値観を理解していないまま求人を見ても、どれが自分に本当に合っているのか判断できないからです。その結果、給与や知名度といった表面的な条件に惹かれて応募し、入社後に「こんなはずではなかった」というミスマッチを起こす可能性が高くなります。

まずは、これまでのキャリアを振り返り、

- どのような業務で成果を出してきたか?(実績・スキル)

- 仕事の何にやりがいや楽しさを感じたか?(興味・関心)

- 逆に、何がストレスだったか?(避けたい環境)

- 今後、どのようなスキルを身につけ、どのような働き方をしたいか?(キャリアビジョン)

これらをノートやPCに書き出してみましょう。このプロセスを通じて、自分だけの「転職の軸」が明確になります。この軸こそが、数多の求人情報の中から自分に最適な一社を見つけ出し、面接で一貫性のあるアピールをするための羅針盤となるのです。焦る気持ちは分かりますが、急がば回れ。まずは自分自身と向き合う時間を作ることが、成功への最短ルートです。

未経験の職種でも転職できる?

結論から言うと、未経験の職種への転職は十分に可能です。 特に、20代であればポテンシャルを重視した採用が多いため、チャンスは豊富にあります。30代以降になると即戦力が求められるため難易度は上がりますが、これまでの経験の活かし方次第で道は開けます。

未経験転職を成功させるためのポイントは以下の通りです。

- ポータブルスキルをアピールする:

職種が変わっても通用するスキル、それがポータブルスキルです。例えば、「コミュニケーション能力」「問題解決能力」「論理的思考力」「プロジェクト管理能力」などが挙げられます。前職の経験から、これらのスキルをどのように発揮してきたかを具体的なエピソードと共に語れるように準備しましょう。 - これまでの経験との共通点を見つける:

一見全く異なる職種でも、探せば必ず共通点や活かせる経験があります。例えば、営業職からマーケティング職へ転職する場合、「顧客のニーズをヒアリングし、課題を特定する力」は両方の職種で活かせます。この経験の「翻訳力」が重要です。 - 学習意欲と熱意を具体的に示す:

未経験者に対して企業が最も期待するのは、成長意欲です。ただ「やる気はあります」と言うだけでなく、「〇〇という資格の勉強を始めています」「〇〇というオンライン講座を受講し、基礎知識を習得しました」といった具体的な行動で示すことが非常に効果的です。 - 「未経験者歓迎」の求人を狙う:

企業側が未経験者の採用を前提としている求人は、入社後の研修制度が整っている場合が多く、スムーズにキャリアチェンジしやすい環境です。まずはこうした求人から探してみるのが良いでしょう。

未経験転職は、経験者採用に比べて入念な準備が必要です。しかし、熱意と戦略があれば、新たなキャリアの扉を開くことは決して不可能ではありません。

どんなスキルや資格があると有利?

転職市場で有利になるスキルや資格は、時代や業界によって変化しますが、普遍的に評価されるものと、専門分野で評価されるものに大別できます。

【普遍的に評価されるスキル】

- ポータブルスキル: 前述の通り、業種・職種を問わず求められる汎用的なスキルです。特に、論理的思考力に基づいた問題解決能力と、多様な関係者を巻き込むコミュニケーション能力は、どの企業でも高く評価されます。

- ITリテラシー: WordやExcel、PowerPointを使いこなせることはもはや当然のスキルです。それに加え、ビジネスチャットツール(Slackなど)やクラウドサービス(Google Workspaceなど)の利用経験があると、よりスムーズに業務に適応できると判断されます。

- 語学力(特に英語): グローバル化が進む現代において、英語力は大きな武器になります。TOEICのスコアは一つの指標になりますが、それ以上に「英語を使って交渉した経験がある」といった実務経験が重視されます。

【専門分野で評価されるスキル・資格】

- IT関連スキル: プログラミング言語(Python, Javaなど)、クラウド(AWS, Azureなど)、データ分析、AI・機械学習などの専門知識は、あらゆる業界で需要が高まっています。

- マネジメント経験: 部下やチームを率いて成果を上げた経験は、リーダーや管理職候補として高く評価されます。

- 業界・職種に特化した資格:

- 不動産業界 → 宅地建物取引士(宅建士)

- 経理・財務 → 日商簿記検定2級以上、公認会計士

- IT業界 → 基本情報技術者試験、応用情報技術者試験、各種ベンダー資格

ただし、最も重要なのは「資格を持っていること」自体ではなく、「その資格やスキルを活かして、企業にどう貢献できるか」を具体的に説明できることです。資格はあくまであなたの能力を客観的に証明する一つの手段に過ぎません。資格取得の過程で得た知識や、それを実務でどう活かしてきたかを語れるようにしておくことが、本当の意味で「有利な」状態と言えるでしょう。

まとめ

転職活動は、多くの人にとって未知の領域であり、不安や戸惑いが伴うものです。しかし、そのプロセスを正しく理解し、一つひとつのステップを着実に進めていけば、必ず道は開けます。

本記事で解説した、転職活動の始め方から入社までの流れを再確認しましょう。

- 自己分析とキャリアの棚卸し: すべての土台。自分の強みと価値観を明確にする。

- 転職の軸を決め、情報収集する: 譲れない条件を定め、多角的に情報を集める。

- 応募書類を作成する: 職務経歴書で、具体的な数字とエピソードを交えて自分を売り込む。

- 求人を探して応募する: 軸に沿って戦略的に応募し、選考の経験を積む。

- 面接対策をして選考に臨む: 企業研究と自己分析を結びつけ、対話を通じて自分をアピールする。

- 内定獲得と労働条件の交渉: 労働条件を冷静に確認し、納得の上で意思決定する。

- 退職交渉と業務の引き継ぎ: 円満退職を心がけ、最後まで責任を果たす。

これらのステップを成功に導くためには、「転職の目的を明確にし、計画的に、そして主体的に行動すること」が何よりも重要です。在職中から活動を始め、スケジュールを管理し、企業研究を怠らない。そして、転職エージェントなどのサービスを賢く活用しながら、周囲の意見に振り回されず、最後は自分自身で決断する。この姿勢が、後悔のない選択に繋がります。

転職は、単に職場を変えることではありません。これからの人生をより豊かにするための、大きな自己投資であり、新たな可能性への挑戦です。この記事が、あなたの輝かしいキャリアの次の一歩を踏み出すための、信頼できる羅針盤となれば幸いです。