「転職活動を始めたいけれど、一体どのくらいの期間がかかるのだろう?」「仕事と両立できるか不安…」「なるべく早く転職を決めたい」。このように、転職活動にかかる期間は、多くの転職希望者が抱える共通の悩みです。

転職活動は、人生の大きな転機となる重要なプロセスです。しかし、その全体像や必要な期間を把握しないまま進めてしまうと、予想以上に長引いてしまい、精神的にも体力的にも疲弊してしまう可能性があります。

結論から言うと、転職活動にかかる期間の平均は、一般的に3ヶ月から6ヶ月程度と言われています。ただし、これはあくまで目安であり、個人の状況や活動の進め方によって、1ヶ月で終わる人もいれば、1年以上かかる人もいます。

この記事では、転職活動の平均的な期間に関する調査データを基に、在職中・離職後、年代別の違いを詳しく解説します。さらに、転職活動の具体的なステップごとの期間の目安、活動が長引いてしまう人の特徴、そして最短で転職を成功させるための具体的な8つのポイントを網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、転職活動の全体像と具体的なスケジュール感を掴み、計画的かつ効率的に活動を進めるための知識が身につきます。これから転職を考えている方も、現在まさに活動中の方も、ぜひ本記事を参考にして、納得のいく転職を実現してください。

目次

転職活動にかかる期間の平均は3ヶ月〜6ヶ月

転職を決意してから、実際に新しい会社に入社するまでには、一体どれくらいの時間が必要なのでしょうか。多くの人が気にするこの「転職活動期間」ですが、一般的には活動開始から内定獲得までにおおよそ3ヶ月から6ヶ月かかるというのが一つの目安とされています。

ただし、この期間はあくまで平均値です。個人のスキルや経験、活動の進め方、経済状況、そして企業の採用タイミングなど、さまざまな要因によって大きく変動します。この章では、公的な調査データや個人の状況別の傾向を詳しく見ていくことで、より具体的な期間のイメージを掴んでいきましょう。

調査データから見る転職活動期間の目安

客観的なデータから、転職活動期間の実態を探ってみましょう。複数の調査機関が転職者に対してアンケートを実施しており、その結果は活動期間を考える上で非常に参考になります。

| 調査機関・調査名 | 転職活動期間の傾向 | 参照元 |

|---|---|---|

| リクルートエージェント「転職決定者データ分析」 | 転職活動を始めてから内定を得るまでの期間は「3ヶ月未満」が全体の約6割を占める。特に「2〜3ヶ月未満」が最も多い。 | 株式会社リクルート公式サイト |

| doda「転職成功者の平均活動期間」 | 転職活動にかかった期間は「3ヶ月以内」が全体の50%以上を占める。20代では「3ヶ月以内」が60%を超えるなど、若い年代ほど短期間で決まる傾向がある。 | doda公式サイト |

| 厚生労働省「令和2年転職者実態調査の概況」 | 転職活動を開始してから直前の勤め先を離職するまでの期間は「1ヶ月未満」が26.3%と最も多く、次いで「1ヶ月以上2ヶ月未満」が19.5%となっている。 | 厚生労働省 |

これらの調査結果を総合すると、転職活動を始めてから3ヶ月以内に内定を獲得する人が半数以上を占めることがわかります。特に、リクルートエージェントやdodaのデータは、転職エージェントを利用したアクティブな転職者の動向を反映しているため、効率的に活動を進めた場合の一つの指標となるでしょう。

一方で、厚生労働省のデータは、転職活動開始から「離職まで」の期間を示しており、準備期間の長さが人によって異なることを示唆しています。情報収集や自己分析といった準備をじっくり行う人もいれば、すぐに応募活動を始める人もいるため、一概に「誰もが3ヶ月で終わる」と考えるのは早計です。

重要なのは、これらのデータを参考にしつつも、あくまで自分自身のペースで、計画的に活動を進めることです。焦る必要はありませんが、一般的な目安を知っておくことで、現実的なスケジュールを立てる助けになります。

在職中と離職後で活動期間は変わる?

転職活動を現在の仕事と並行して行う「在職中の活動」と、一度退職してから活動に専念する「離職後の活動」では、活動期間にどのような違いが生まれるのでしょうか。それぞれのメリット・デメリットと共に解説します。

在職中に活動する場合の期間

在職中に転職活動を行う場合、活動期間は比較的長くなる傾向があります。一般的には、3ヶ月から6ヶ月、場合によってはそれ以上かかることも珍しくありません。

【メリット】

- 収入の安定: 毎月の給与が保証されているため、経済的な不安なく活動できます。これにより、「早く決めないと」という焦りから解放され、じっくりと企業を見極める精神的な余裕が生まれます。

- キャリアの継続: 転職活動がうまくいかなかった場合でも、現在の仕事を続けられるという安心感があります。ブランク期間が発生しないため、経歴上のリスクもありません。

- 強気な交渉が可能: 「現職に残る」という選択肢があるため、内定が出た際に給与や待遇面で安易に妥協せず、冷静に交渉を進めやすいです。

【デメリット】

- 時間的制約: 平日の日中は仕事があるため、企業との連絡や面接日程の調整が難しくなります。有給休暇を取得したり、業務後に面接時間を設定してもらったりと、企業側の理解と自身の工夫が不可欠です。

- 体力的・精神的負担: 通常業務に加え、休日や業務後の時間を使って応募書類の作成や面接対策を行うため、体力的な負担が大きくなります。また、同僚に知られないように進める精神的なストレスも伴います。

- スピード感の欠如: 時間の制約から、一度に応募できる企業数が限られたり、選考のペースがゆっくりになったりしがちです。

結果として、在職中の活動は腰を据えて取り組める反面、物理的な制約から活動が長期化しやすいと言えます。しかし、その分、納得のいく転職を実現できる可能性も高まります。

離職後に活動する場合の期間

離職後に転職活動に専念する場合、最短での転職を目指すことが可能です。うまくいけば1ヶ月から3ヶ月程度で内定を獲得するケースもあります。

【メリット】

- 時間の確保: 平日の日中を含め、全ての時間を転職活動に充てることができます。企業からの連絡にも即座に対応でき、急な面接依頼にも柔軟に応じられます。

- 活動への集中: 仕事のストレスから解放され、自己分析や企業研究にじっくりと時間をかけられます。応募書類の作成や面接対策にも集中して取り組めるため、活動の質を高めやすいです。

- 即時入社が可能: 「すぐに入社できます」とアピールできるため、急募の求人などでは有利に働くことがあります。

【デメリット】

- 収入の途絶: 収入がなくなるため、貯蓄を取り崩しながら生活することになります。失業保険の給付もありますが、自己都合退職の場合は給付開始までに待機期間があるため注意が必要です。

- 精神的な焦り: 「早く決めなければ」という焦りが生まれやすく、冷静な判断が難しくなることがあります。この焦りが原因で、本意ではない企業に妥協して入社してしまうリスクも高まります。

- ブランク期間のリスク: 活動が長引くと、職務経歴に空白期間(ブランク)ができてしまいます。ブランクが長くなるほど、面接でその理由を合理的に説明する必要が出てきます。

離職後の活動は、短期集中でスピーディーに進められる可能性がある一方、長期化した場合のリスクが大きいという特徴があります。強い意志と計画性、そして十分な貯蓄が成功の鍵となります。

| 活動スタイル | メリット | デメリット | 期間の傾向 |

|---|---|---|---|

| 在職中の活動 | ・収入が安定している ・精神的な余裕がある ・キャリアが途切れない |

・時間的制約が大きい ・体力的、精神的負担 ・活動が長期化しやすい |

3ヶ月~6ヶ月以上 |

| 離職後の活動 | ・時間に余裕がある ・活動に集中できる ・即時入社が可能 |

・収入が途絶える ・精神的に焦りやすい ・ブランク期間のリスク |

1ヶ月~3ヶ月程度(ただし長期化リスクあり) |

年代別の転職活動期間の目安

転職市場では、年代によって企業から求められる役割やスキルが異なります。そのため、転職活動にかかる期間も年代ごとに傾向が見られます。

20代の転職活動期間

20代の転職活動は、比較的短期間で終わるケースが多く、2ヶ月から3ヶ月程度が目安となります。

- ポテンシャル採用の多さ: 20代、特に第二新卒(社会人経験3年未満)の場合、企業は現時点でのスキルよりも、将来性や学習意欲といったポテンシャルを重視する傾向があります。そのため、未経験の職種や業界へのチャレンジもしやすく、応募できる求人の幅が広いのが特徴です。

- 柔軟性と吸収力への期待: 若さゆえの柔軟性や新しい環境への適応力、知識の吸収力が高いと評価され、採用のハードルが比較的低いと言えます。

- 豊富な求人数: 多くの企業が組織の若返りや将来の幹部候補育成を目的として20代の人材を求めているため、求人数が豊富です。

ただし、20代後半になると、ポテンシャルに加えてこれまでの業務で培った実績や専門性も問われるようになります。キャリアプランが明確でないと、かえって選択肢の多さに迷い、活動が長引く可能性もあるため注意が必要です。

30代の転職活動期間

30代の転職活動は、平均的な期間である3ヶ月から6ヶ月程度が目安となります。20代とは異なり、即戦力としての活躍が期待される年代です。

- 即戦力としてのスキル・経験: 企業は30代の採用において、これまでのキャリアで培ってきた専門スキルや実務経験を重視します。マネジメント経験があれば、さらに高く評価されるでしょう。

- マッチングの重要性: ポテンシャル採用が減り、特定のスキルや経験を持つ人材を求める「ピンポイント採用」が増えるため、自身の強みと企業のニーズが合致するかが重要になります。そのため、20代に比べて応募できる求人が絞られる傾向があります。

- ライフイベントとの両立: 結婚、出産、育児といったライフイベントと転職活動が重なることも多く、活動に割ける時間やエネルギーの管理が求められます。

専門性が高く、市場価値の高いスキルを持っている場合はスムーズに進みますが、キャリアに一貫性がなかったり、アピールできる実績が乏しかったりすると、マッチする求人が見つからず長期化する可能性があります。

40代以降の転職活動期間

40代以降の転職活動は、長期化する傾向があり、6ヶ月以上かかることも珍しくありません。覚悟を持ってじっくりと取り組む必要があります。

- 高い専門性とマネジメント能力: 40代以降には、特定の分野における高度な専門知識や、組織を牽引するマネジメント能力、事業課題を解決する能力などが求められます。役職付きのポジションでの採用が多くなります。

- 求人数の減少: プレイヤーレベルの求人は減り、管理職や専門職の求人が中心となるため、求人数自体が20代・30代に比べて大幅に少なくなります。

- 年収の壁: これまでのキャリアで得てきた年収を維持、あるいはそれ以上を目指す場合、条件に合う求人はさらに限られます。年収とポジションのバランスを見極める必要があります。

40代以降の転職は、これまでのキャリアを客観的に評価し、市場のニーズと照らし合わせる冷静な分析が不可欠です。自身の強みを正確に言語化し、企業の経営課題にどう貢献できるかを具体的に提示できなければ、採用を勝ち取るのは難しいでしょう。そのため、準備に時間をかけ、戦略的に活動を進めることが成功の鍵となります。

転職活動の一般的な流れと各ステップの期間

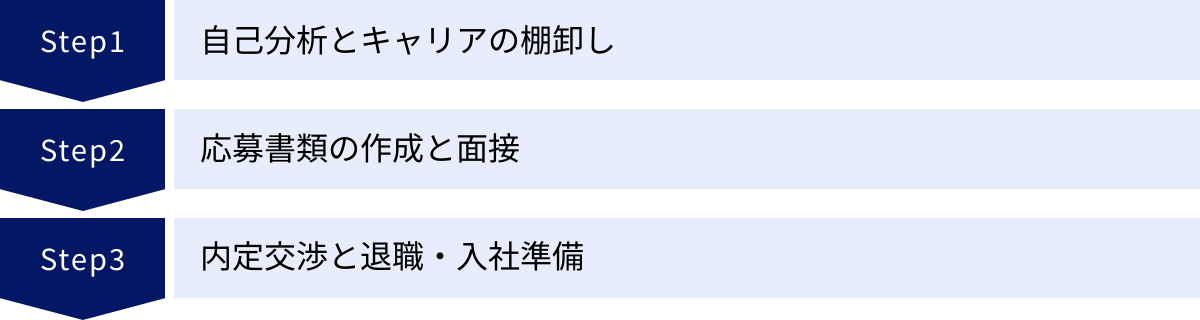

転職活動を最短で、かつ成功裏に終えるためには、まず全体の流れを把握し、各ステップで何をすべきか、どれくらいの時間がかかるのかを理解しておくことが不可欠です。ここでは、転職活動を「準備期間」「応募・選考期間」「内定・退職期間」の3つの大きなステップに分け、それぞれの詳細と期間の目安を解説します。

| ステップ | 主な活動内容 | 期間の目安 |

|---|---|---|

| ステップ1:準備期間 | ・自己分析、キャリアの棚卸し ・企業、求人情報の収集 |

約2週間~1ヶ月 |

| ステップ2:応募・選考期間 | ・応募書類の作成 ・求人への応募、書類選考 ・面接(2~3回) |

約1ヶ月~2ヶ月 |

| ステップ3:内定・退職期間 | ・内定、労働条件の交渉 ・退職交渉、業務の引き継ぎ ・入社準備 |

約1ヶ月~2ヶ月 |

ステップ1:準備期間(約2週間〜1ヶ月)

転職活動の成否を分ける最も重要な期間が、この「準備期間」です。ここでの準備が不十分だと、その後の活動がすべて空回りしてしまう可能性があります。焦らず、じっくりと時間をかけて取り組みましょう。

自己分析とキャリアの棚卸し

転職活動の出発点は、自分自身を深く理解することです。なぜ転職したいのか、これまでのキャリアで何を得て、これから何を成し遂げたいのかを明確にする作業が「自己分析」と「キャリアの棚卸し」です。

- 目的: 自分の「強み」「弱み」「価値観」「興味・関心」を客観的に把握し、転職の「軸」を定めること。

- 具体的な方法:

- キャリアの振り返り: これまで担当した業務内容、プロジェクト、役職などを時系列で書き出します。

- 成功体験・失敗体験の深掘り: それぞれの経験から何を学び、どのようなスキルが身についたのかを言語化します。「なぜ成功したのか?」「どう乗り越えたのか?」を自問自答します。

- Will-Can-Mustのフレームワーク:

- Will(やりたいこと): 将来的にどのような仕事や役割に挑戦したいか。

- Can(できること): これまでの経験で培ったスキルや知識。

- Must(すべきこと): 企業や社会から求められる役割や責任。

- 期間の目安: 約1週間〜2週間

- ポイント: この自己分析の質が、後の応募書類の説得力や面接での受け答えに直結します。面倒に感じるかもしれませんが、転職活動の土台となる最も重要なプロセスです。

企業・求人情報の収集

自己分析で定まった「転職の軸」を基に、実際にどのような企業や求人があるのかをリサーチします。

- 目的: 自分の軸に合った業界、職種、企業を見つけ出し、応募先の候補をリストアップすること。

- 情報収集の方法:

- 転職サイト: リクナビNEXT、dodaなど。幅広い求人を自分のペースで検索できます。

- 転職エージェント: リクルートエージェント、マイナビエージェントなど。非公開求人の紹介や客観的なアドバイスがもらえます。

- 企業の採用ページ: 興味のある企業の公式サイトを直接チェックします。

- SNSや口コミサイト: LinkedInやOpenWorkなどで、企業のリアルな情報を収集します。

- 期間の目安: 約1週間〜2週間

- ポイント: 表面的な求人情報だけでなく、企業のビジョン、事業内容、社風、働き方など、多角的な視点で情報を集めることがミスマッチを防ぐ鍵です。この段階で複数の転職エージェントに登録し、情報収集のチャネルを広げておくのも有効です。

ステップ2:応募・選考期間(約1ヶ月〜2ヶ月)

準備が整ったら、いよいよ実際の選考プロセスに進みます。ここからはスピード感も重要になります。

応募書類(履歴書・職務経歴書)の作成

自己分析の結果を基に、あなたという人材の魅力を企業に伝えるための書類を作成します。

- 目的: 採用担当者に「この人に会ってみたい」と思わせ、面接の機会を獲得すること。

- 履歴書: 学歴や職歴などの基本情報を正確に記載します。証明写真は清潔感のあるものを使いましょう。

- 職務経歴書: これまでの業務内容や実績を具体的にアピールする最も重要な書類です。

- 職務要約: 冒頭で200〜300字程度でキャリアの概要をまとめ、採用担当者の興味を引きます。

- 職務経歴: 担当業務、役割、実績を具体的に記載します。実績は「売上を10%向上させた」「業務効率を20%改善した」など、可能な限り数値で示すと説得力が増します。

- 活かせる経験・スキル: 応募先の求人内容に合わせて、自分のスキルがどう貢献できるかをアピールします。

- 期間の目安: 1社あたり数時間〜半日程度。基本フォーマット作成に1週間程度。

- ポイント: 応募する企業ごとに職務経歴書の内容をカスタマイズすることが非常に重要です。企業の求める人物像を理解し、それに合致する自分の経験やスキルを強調することで、書類選考の通過率は格段に上がります。

求人への応募と書類選考

作成した書類を使って、実際に企業に応募します。

- 応募: 転職サイトやエージェント経由で応募します。

- 書類選考: 企業が応募書類を基に、面接に進めるかどうかを判断します。

- 期間の目安: 書類選考の結果が出るまで、通常3営業日〜2週間程度かかります。企業によっては1ヶ月近くかかる場合もあります。

- ポイント: 書類選考の平均的な通過率は30%程度とも言われます。1社ずつ結果を待つのではなく、常に複数の企業に応募し、選考プロセスを並行して進めることが、活動期間を短縮する鍵です。週に5〜10社程度のペースで応募を続けるのが一つの目安です。

面接

書類選考を通過すると、いよいよ面接です。面接は通常、複数回(2〜3回が一般的)行われます。

- 一次面接: 人事担当者や現場の若手〜中堅社員が担当することが多いです。コミュニケーション能力や人柄、基本的なビジネススキルなど、社会人としての基礎力が見られます。

- 二次面接: 配属予定部署の管理職(課長・部長クラス)が面接官となることが多いです。専門スキルや実務能力、チームへの適性など、即戦力として活躍できるかどうかが重点的にチェックされます。

- 最終面接: 役員や社長が担当します。入社意欲の高さ、企業文化とのマッチング、将来性など、会社全体への貢献度が問われます。

- 期間の目安: 一次面接から最終面接まで、全体で2週間〜1ヶ月程度かかるのが一般的です。各面接の結果は、数日〜1週間程度で連絡が来ることが多いです。

- ポイント: 面接は「お見合い」の場です。自分をアピールするだけでなく、企業を理解する場でもあります。逆質問の時間を有効に使い、疑問点を解消しましょう。面接後は、当日中にお礼のメールを送ると丁寧な印象を与えられます。

ステップ3:内定・退職期間(約1ヶ月〜2ヶ月)

最終面接を通過すれば、内定です。しかし、転職活動はここで終わりではありません。円満な退職とスムーズな入社に向けた手続きが待っています。

内定・労働条件の交渉

企業から内定の連絡と共に、労働条件が提示されます。

- 内定通知: 電話やメールで連絡が来た後、正式に「内定通知書(採用条件通知書)」が書面で送られてきます。

- 労働条件の確認: 給与(基本給、賞与、手当)、役職、勤務地、勤務時間、休日休暇などの条件を隅々まで確認します。

- 条件交渉: 提示された条件に疑問や交渉したい点があれば、この段階で伝えます。特に給与については、現職の年収や自身のスキル・経験を基に、希望額を論理的に伝えましょう。

- 内定承諾: 条件に合意したら、内定承諾書に署名・捺印して返送します。内定通知から承諾までの回答期限は、1週間程度に設定されるのが一般的です。

- ポイント: 複数の企業から内定を得た場合は、提示された条件だけでなく、自己分析で定めた「転職の軸」に立ち返り、総合的に判断することが重要です。

退職交渉と業務の引き継ぎ

内定を承諾し、入社日が決まったら、現在の会社に退職の意思を伝えます。

- 退職の申し出: 法律上は退職日の2週間前までに伝えれば良いとされていますが、円満退職のためには、会社の就業規則(通常は1ヶ月〜2ヶ月前)に従うのがマナーです。直属の上司に、まずは口頭で「ご相談があります」とアポイントを取り、退職の意思を伝えます。

- 退職交渉: 強い引き止めにあうこともありますが、感謝の気持ちを伝えつつ、退職の意思が固いことを毅然とした態度で示します。退職理由は「一身上の都合」で十分ですが、聞かれた場合は前向きな転職理由を伝えましょう。

- 業務の引き継ぎ: 後任者やチームメンバーが困らないよう、責任を持って業務の引き継ぎを行います。引き継ぎ資料を作成し、スケジュールを立てて計画的に進めましょう。

- 期間の目安: 1ヶ月〜2ヶ月程度。

- ポイント: 円満退職は、次のキャリアへのスムーズなスタートを切るために非常に重要です。お世話になった会社への配慮を忘れず、最後まで誠実な対応を心がけましょう。

入社準備

退職手続きと並行して、新しい会社への入社準備を進めます。

- 必要書類の提出: 雇用契約書、身元保証書、年金手帳、雇用保険被保険者証などを準備し、入社日までに提出します。

- その他: 必要であれば、新しい職場用の備品を購入したり、関連知識を予習したりします。有給休暇が残っていれば、リフレッシュや自己投資の時間に充てるのも良いでしょう。

転職活動が長引いてしまう人の特徴と原因7つ

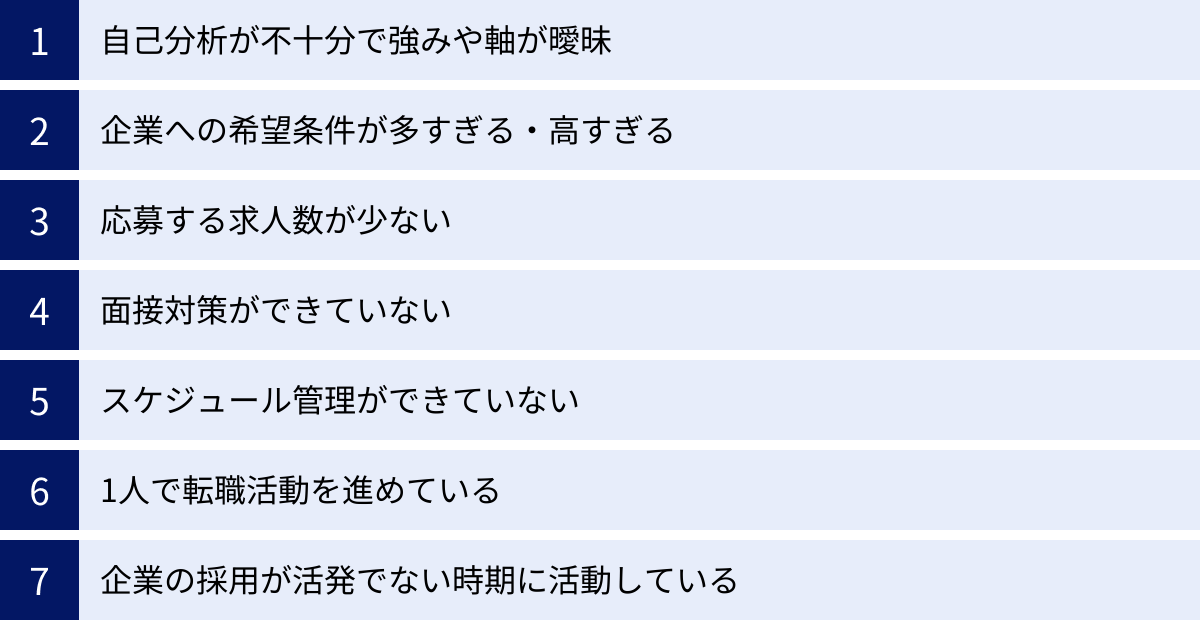

転職活動の平均期間は3〜6ヶ月とされていますが、中には半年、1年と長引いてしまう人もいます。なぜ活動期間に差が生まれるのでしょうか。ここでは、転職活動が長期化しがちな人の特徴と、その背後にある原因を7つに分けて詳しく解説します。自分に当てはまるものがないか、チェックしてみましょう。

① 自己分析が不十分で強みや軸が曖M

転職活動が長引く最大の原因の一つが、自己分析の不足です。自分自身のことを深く理解できていないと、活動全体がブレてしまいます。

- 具体的な状況:

- 面接で「あなたの強みは何ですか?」と聞かれても、自信を持って答えられない。

- 志望動機が「貴社の安定性に惹かれました」といった漠然とした内容になり、熱意が伝わらない。

- 応募する企業に一貫性がなく、手当たり次第に応募しては落ちることを繰り返す。

- 原因: 自分のキャリアを振り返り、「何ができるのか(Can)」「何をしたいのか(Will)」を言語化できていません。そのため、自分の市場価値を客観的に把握できず、企業に対して自分を効果的に売り込むことができないのです。転職の「軸」が定まっていないため、どの企業が自分に合っているのか判断できず、ミスマッチな応募を続けてしまいます。結果として、書類選考や面接で説得力を欠き、不採用が続いてしまうのです。

② 企業への希望条件が多すぎる・高すぎる

「給与は現職より高く、勤務地は都心で、残業はほとんどなく、リモートワークも可能で、やりがいのある仕事」といったように、企業に求める条件が多すぎたり、高すぎたりするケースです。

- 具体的な状況:

- 求人サイトを見ても、「この条件は良いけど、ここがダメ」と完璧を求めすぎて、応募できる企業がほとんど見つからない。

- 自分の市場価値を客観視できておらず、スキルや経験に見合わない高い年収を希望してしまう。

- 原因: 「完璧な企業」は存在しないという現実を受け入れられていません。転職は、何かを得るためには何かを妥協する必要があるトレードオフの関係にあります。すべての希望を100%満たそうとすると、応募対象となる企業が極端に少なくなり、貴重な機会を自ら逃してしまいます。特に、現職への不満が強い人ほど、次の職場に理想を求めすぎる傾向があります。

③ 応募する求人数が少ない

「一社一社、丁寧に応募したい」という真面目な考え方が、かえって活動を長期化させる原因になることがあります。

- 具体的な状況:

- 1社に応募し、その結果が出るまで次の企業に応募しない。

- 書類選考で落ちたことにショックを受け、次の応募へのモチベーションが下がってしまう。

- 月に数社しか応募しておらず、なかなか面接に進めない。

- 原因: 書類選考の通過率は、一般的に30%程度、厳しい場合は10%未満とも言われます。つまり、10社に応募して1〜3社程度しか面接に進めないのが現実です。応募数が少なければ、面接の機会を得ること自体が難しくなります。また、1社の選考に集中しすぎると、不採用だった場合の精神的なダメージが大きく、活動が停滞しがちです。転職活動は、ある程度の「数」をこなしながら「質」を高めていくプロセスであるという認識が不足しています。

④ 面接対策ができていない

書類選考は通過するのに、なぜか面接でいつも落ちてしまうという人は、面接対策が不十分である可能性が高いです。

- 具体的な状況:

- よく聞かれる質問(自己紹介、転職理由、志望動機、強み・弱みなど)への回答を準備していない。

- 企業の事業内容やビジョンを十分に調べず、的外れな回答をしてしまう。

- 面接の最後に「何か質問はありますか?」と聞かれて、「特にありません」と答えてしまう。

- 原因: 面接を「ぶっつけ本番」で臨もうとしています。面接は、準備の質が結果に直結すると言っても過言ではありません。企業研究が不足していると、入社意欲が低いと見なされます。また、自分の考えを整理できていないため、回答がしどろもどろになったり、一貫性がなくなったりします。面接は「慣れ」も重要です。練習を怠ると、緊張してしまい、本来の力を発揮できずに終わってしまいます。

⑤ スケジュール管理ができていない

特に在職中に転職活動を行う場合、計画性のなさが活動の長期化に直結します。

- 具体的な状況:

- 「いつまでに転職する」という明確な目標や期限を設定していない。

- 複数の企業の選考が進むと、日程調整や準備が追いつかず、機会を逃してしまう。

- 仕事の忙しさを理由に、応募書類の作成や企業研究を先延ばしにしてしまう。

- 原因: 転職活動を「行き当たりばったり」で進めてしまっています。ゴール設定がないため、日々の行動に優先順位をつけられず、だらだらと時間だけが過ぎていきます。スケジュール管理の甘さは、企業に対しても「自己管理能力が低い」という印象を与えかねません。計画的にタスクを管理し、限られた時間を有効活用するという意識が欠けていることが、活動を非効率にし、長期化させるのです。

⑥ 1人で転職活動を進めている

誰にも相談せず、自分の力だけで転職活動を完結させようとすることも、長期化の一因です。

- 具体的な状況:

- 自分の職務経歴書のどこが悪いのか、客観的なフィードバックをもらう機会がない。

- 自分の市場価値を正しく認識できず、高望みした応募を続けている。

- 不採用が続いたときに、相談相手がおらずモチベーションが維持できない。

- 原因: 転職活動には、客観的な視点が不可欠です。自分一人で進めていると、どうしても主観的な判断に陥りがちです。自分の強みや弱みを正しく認識できなかったり、独りよがりな志望動機を作成してしまったりします。また、得られる情報も限られます。転職エージェントや信頼できる友人・知人など、第三者の視点を取り入れることで、自分では気づけなかった改善点や新たな可能性が見えてくるのです。

⑦ 企業の採用が活発でない時期に活動している

転職活動を始めるタイミングも、期間に影響を与える要素です。

- 具体的な状況:

- 企業の採用活動が落ち着く年末年始や、新入社員の受け入れで忙しい4月〜5月頃に活動を始めてしまう。

- 夏季休暇や大型連休が多い時期に活動し、選考が停滞しがちになる。

- 原因: 企業の採用活動には、年間を通じて波があります。一般的に、4月入社や10月入社に向けて、その2〜3ヶ月前(1〜2月、7〜8月)に採用が活発化します。この時期は求人数が増え、選考もスピーディーに進む傾向があります。逆に、採用ニーズが低い時期に活動を始めると、そもそも応募できる求人が少なかったり、選考プロセスが遅々として進まなかったりして、結果的に活動期間が長引いてしまうことがあります。

これらの原因に心当たりがある方は、次の章で解説する「最短で終わらせるためのポイント」を参考に、ぜひ活動の進め方を見直してみてください。

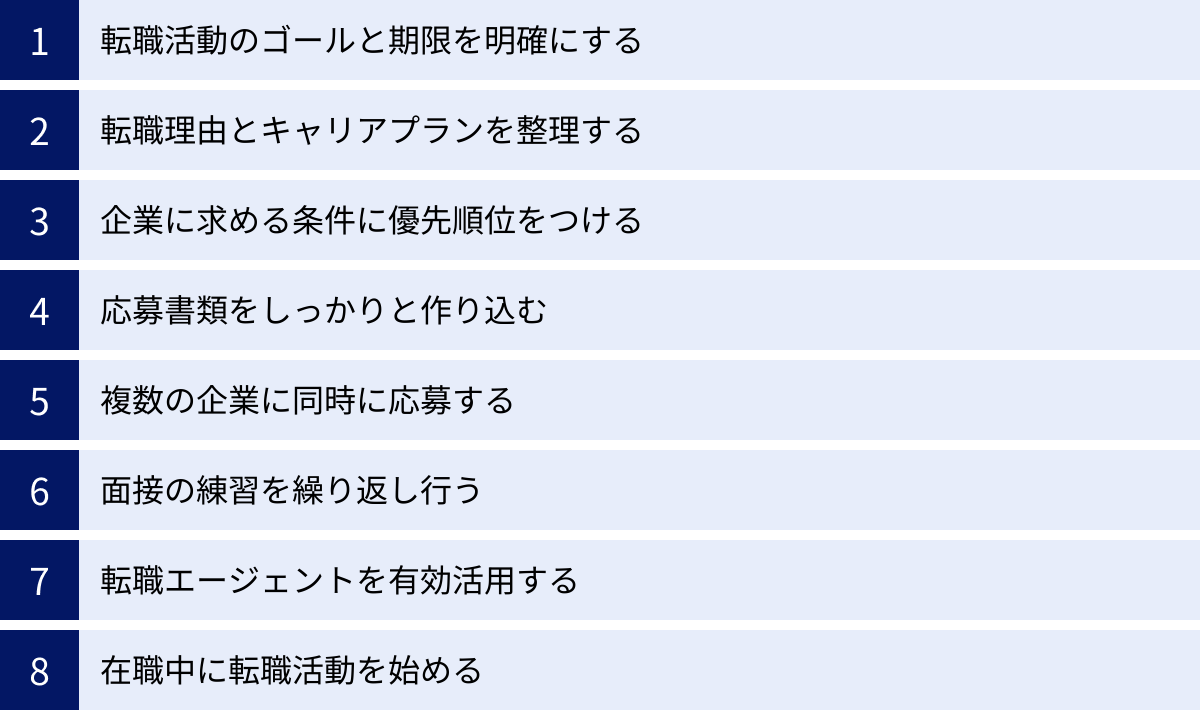

転職活動を最短で終わらせるための8つのポイント

転職活動が長引く原因を理解した上で、次は「どうすれば効率的に、そして最短で活動を終えられるのか」という具体的なアクションプランに焦点を当てます。ここでは、成功確率を高め、納得のいく転職をスピーディーに実現するための8つの重要なポイントを解説します。

① 転職活動のゴールと期限を明確にする

行き当たりばったりの活動は、長期化の元凶です。まずは、具体的なゴールと期限を設定しましょう。

- なぜ重要か: 期限を設けることで、活動にメリハリが生まれ、「いつまでに何をすべきか」が明確になります。これにより、日々の行動に集中力と計画性をもたらします。

- 具体的なアクション:

- 「3ヶ月後のX月末までに内定を3つ獲得し、その中から最適な一社を選ぶ」 のように、具体的で測定可能な目標を立てます。

- 設定したゴールから逆算して、スケジュールを作成します。「最初の1ヶ月で自己分析と書類作成を完了させる」「次の1ヶ月で20社に応募し、5社の面接に進む」といったマイルストーンを設定すると、進捗管理がしやすくなります。

- この計画をカレンダーや手帳に書き込み、常に意識することが重要です。計画通りに進まないこともありますが、その都度軌道修正することで、活動の主導権を握り続けられます。

② 転職理由とキャリアプランを整理する

面接で必ず問われる「転職理由」と「今後のキャリアプラン」。ここを深く掘り下げ、一貫性のあるストーリーを作ることが、選考通過の鍵です。

- なぜ重要か: 採用担当者は、応募者が「なぜ自社でなければならないのか」「入社後、どのように貢献し、成長していきたいのか」を知りたがっています。ここに説得力がないと、入社意欲が低いと判断されてしまいます。

- 具体的なアクション:

- ネガティブな転職理由をポジティブに変換する: 「給与が低い」→「成果が正当に評価される環境で働きたい」、「人間関係が悪い」→「チームワークを重視し、協調性を持って働ける環境で貢献したい」のように、前向きな言葉に言い換えます。

- 自己分析とキャリアプランを繋げる: これまでの経験(Can)と、将来やりたいこと(Will)を整理し、応募企業でそれが実現できる理由を論理的に説明できるようにします。「これまでの〇〇の経験を活かし、貴社の△△という事業で貢献し、将来的には□□の専門家として活躍したい」というように、過去・現在・未来を一本の線で結ぶストーリーを構築しましょう。

③ 企業に求める条件に優先順位をつける

完璧な企業は存在しません。現実的な選択をするために、希望条件を整理し、優先順位をつけましょう。

- なぜ重要か: 条件が多すぎると応募できる企業が限定され、機会損失に繋がります。優先順位を明確にすることで、効率的に応募先を選定でき、判断に迷う時間も減らせます。

- 具体的なアクション:

- 転職で実現したい条件(年収、仕事内容、勤務地、働き方、企業文化など)をすべて書き出します。

- 書き出した条件を、以下の3つに分類します。

- 絶対に譲れない条件(Must): これが満たされなければ入社しない、という最低ライン。例:「年収500万円以上」「〇〇職であること」

- できれば満たしたい条件(Want): 満たされていれば嬉しいが、必須ではない条件。例:「リモートワーク週2日以上」「通勤時間1時間以内」

- あれば尚良い条件(Nice to have): あったらラッキー程度の条件。例:「福利厚生が充実している」「オフィスが綺麗」

- 応募先を探す際は、まず「Must」条件を満たす企業に絞り、その中から「Want」条件をより多く満たす企業を選んでいくことで、効率的かつ後悔のない企業選びができます。

④ 応募書類をしっかりと作り込む

応募書類(履歴書・職務経歴書)は、あなたと企業との最初の接点です。ここで採用担当者の興味を引けなければ、面接に進むことすらできません。

- なぜ重要か: 応募書類は、あなたのプレゼン資料です。自分の価値を分かりやすく伝え、「会ってみたい」と思わせることが目的です。

- 具体的なアクション:

- 実績は数字で示す: 「業務改善に貢献した」ではなく、「〇〇のツールを導入し、月間の作業時間を10時間削減(20%減)した」のように、具体的な数値を盛り込むことで、客観性と説得力が格段に増します。

- 応募企業ごとにカスタマイズする: 企業の求人情報や事業内容を読み込み、求める人物像に合致する自分の経験やスキルを重点的にアピールします。使い回しの書類はすぐに見抜かれ、熱意がないと判断されます。

- 第三者の視点を入れる: 完成した書類は、転職エージェントやキャリアに詳しい知人など、第三者に読んでもらい、フィードバックをもらいましょう。自分では気づかない改善点が見つかります。

⑤ 複数の企業に同時に応募する

「鉄は熱いうちに打て」ということわざ通り、転職活動も勢いが重要です。1社ずつではなく、並行して進めましょう。

- なぜ重要か: 1社の結果を待つ時間は、非常に非効率です。複数の選考を同時に進めることで、活動の空白期間をなくし、モチベーションを維持しやすくなります。また、比較対象があることで、より冷静に企業を評価できます。

- 具体的なアクション:

- 常に選考中の企業が3〜5社ある状態を目指すのが理想です。

- そのためには、週に5〜10社程度のペースでコンスタントに応募を続けることが必要です。

- スケジュール管理ツール(Googleカレンダー、スプレッドシートなど)を活用し、各社の応募日、書類選考の結果、面接日などを一元管理しましょう。これにより、ダブルブッキングや準備不足を防ぎます。

⑥ 面接の練習を繰り返し行う

面接は一発勝負です。本番で最高のパフォーマンスを発揮するために、入念な練習は欠かせません。

- なぜ重要か: 面接での受け答えは、内容だけでなく、話し方や表情、態度といった非言語的な要素も評価されます。練習を繰り返すことで、自信がつき、落ち着いて受け答えができるようになります。

- 具体的なアクション:

- 想定問答集を作成する: 自己PR、転職理由、志望動機、成功体験・失敗体験、キャリアプランなど、頻出質問への回答を文章で準備します。

- 声に出して練習する: 作成した回答を、実際に声に出して話す練習をします。時間を計り、簡潔に話せるように調整しましょう。

- 模擬面接を行う: 最も効果的なのが模擬面接です。転職エージェントのキャリアアドバイザーに依頼するのがおすすめです。客観的なフィードバックをもらえ、本番さながらの緊張感で練習できます。友人や家族に協力してもらうのも良いでしょう。

⑦ 転職エージェントを有効活用する

転職活動を1人で進めるのは、情報戦で不利になるだけでなく、精神的な負担も大きくなります。プロの力を借りることで、活動は一気に効率化します。

- なぜ重要か: 転職エージェントは、求人紹介だけでなく、転職活動全般をサポートしてくれる心強いパートナーです。

- 具体的なアクション:

- 複数のエージェントに登録する: エージェントごとに得意な業界や職種、保有する求人が異なります。また、担当者との相性もあるため、2〜3社のエージェントに登録し、比較しながら活用するのがおすすめです。

- 提供されるサービスを最大限に活用する:

- 非公開求人の紹介: 市場に出回っていない優良求人に出会える可能性があります。

- 書類添削・面接対策: プロの視点で、あなたの魅力を最大限に引き出すためのアドバイスをもらえます。

- 日程調整・条件交渉の代行: 面倒なやり取りを代行してもらえるため、在職中でもスムーズに活動を進められます。

- 客観的なキャリア相談: あなたの市場価値やキャリアプランについて、客観的な意見をもらえます。

⑧ 在職中に転職活動を始める

可能であれば、離職せずに在職中に活動を始めることを強く推奨します。

- なぜ重要か: 収入が安定しているという事実は、転職活動における最大の精神的なセーフティネットになります。「早く決めなければ」という焦りをなくし、冷静な判断を可能にします。

- 具体的なアクション:

- 時間管理を徹底し、平日の夜や休日を有効活用して、書類作成や情報収集を進めます。

- 面接日程の調整では、業務後の時間帯やオンライン面接を希望するなど、企業に相談してみましょう。柔軟に対応してくれる企業も増えています。

- 在職中の活動は長期化しやすいですが、それはじっくりと企業を選べている証拠でもあります。焦らず、自分のペースで進めることが、結果的に満足度の高い転職に繋がります。

転職のプロに相談!おすすめの転職エージェント

転職活動を効率的に、かつ成功に導くためには、プロフェッショナルである転職エージェントの活用が非常に有効です。ここでは、数ある転職エージェントの中でも特に実績が豊富で、多くの転職者に支持されている代表的な3社を紹介します。それぞれに特徴があるため、自分の状況や希望に合ったエージェントを選びましょう。

| エージェント名 | 主な特徴 | 求人数(公開・非公開) | 得意な領域 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| リクルートエージェント | 業界No.1の求人数を誇る最大手。全年代・全職種を網羅。 | 業界最大級 | 全業界・全職種 | 転職が初めての人、幅広い選択肢から選びたい人 |

| doda | 転職サイトとエージェント機能が一体化。求人検索もエージェント相談も可能。 | 豊富 | IT・Web、メーカー、営業職など | 自分のペースで探しつつ、プロのサポートも受けたい人 |

| マイナビエージェント | 20代・30代の若手層に強み。中小・ベンチャー企業の求人も豊富。 | 豊富 | 20代・第二新卒、IT、営業職、メーカー | 20代・30代で手厚いサポートを受けたい人 |

リクルートエージェント

業界最大級の求人数と圧倒的な実績を誇る、転職エージェントのリーディングカンパニーです。転職を考え始めたら、まず登録を検討すべき一社と言えるでしょう。

- 特徴と強み:

- 圧倒的な求人数: 最大の魅力は、公開求人に加え、リクルートエージェントだけが保有する質の高い非公開求人が非常に多いことです。幅広い業界・職種をカバーしているため、どんな人でも自分に合った求人が見つかる可能性が高いです。

- 豊富な実績とノウハウ: 長年の実績に裏打ちされた転職支援ノウハウが豊富です。提出書類の添削や、各業界・企業に特化した面接対策など、質の高いサポートが期待できます。

- 全国対応: 全国に拠点を持ち、地方の転職にも強いのが特徴です。Uターン・Iターン転職を考えている方にも心強い存在です。

- どんな人におすすめか:

- 初めて転職活動をするため、何から始めれば良いか分からない人

- できるだけ多くの求人を見て、選択肢を広げたい人

- 自分のキャリアでどのような可能性があるか、客観的に知りたい人

参照:リクルートエージェント公式サイト

doda

パーソルキャリア株式会社が運営する「doda」は、転職サイトとしての機能と、転職エージェントとしてのサービスを一つのプラットフォームで利用できるユニークな存在です。

- 特徴と強み:

- 転職サイトとエージェントのハイブリッド型: 自分で求人を探して応募することも、エージェントに相談して求人を紹介してもらうことも、両方を並行して進めることができます。自分のペースで活動したいけれど、プロのアドバイスも欲しいという人に最適です。

- 専門性の高いキャリアアドバイザー: 各業界・職種に精通した専門スタッフが多数在籍しており、的確なキャリアカウンセリングに定評があります。

- 豊富な診断ツール: 「年収査定」「キャリアタイプ診断」など、自己分析に役立つ無料の診断ツールが充実しており、客観的に自分を理解する手助けになります。

- どんな人におすすめか:

- 自分のペースで求人を探しながら、必要に応じてプロのサポートも受けたい人

- IT・Web業界やメーカー、営業職への転職を考えている人

- 客観的な診断ツールを使って、自分の強みや適性を知りたい人

参照:doda公式サイト

マイナビエージェント

新卒採用で有名な「マイナビ」が運営する転職エージェントで、特に20代から30代の若手社会人の転職支援に強みを持っています。

- 特徴と強み:

- 若手層への手厚いサポート: 第二新卒や20代の転職市場を熟知しており、初めての転職でも安心できる、きめ細やかで丁寧なサポートが魅力です。応募書類の添削や面接対策をじっくりと行ってくれます。

- 中小・ベンチャー企業の求人が豊富: 大手企業だけでなく、成長中の優良な中小企業やベンチャー企業の求人も多く扱っています。大手志向ではない人にも良い出会いが期待できます。

- 各業界の専任制: キャリアアドバイザーが業界ごとに専任となっているため、業界の内部事情や企業の詳細な情報に基づいた、精度の高いマッチングが可能です。

- どんな人におすすめか:

- 20代・第二新卒で、初めての転職に不安を感じている人

- キャリアアドバイザーに親身に相談にのってもらいたい人

- 中小企業やベンチャー企業も視野に入れて転職活動をしたい人

参照:マイナビエージェント公式サイト

これらのエージェントは無料で利用できます。複数のエージェントに登録して、それぞれの担当者と面談し、最も自分に合うと感じたエージェントをメインに活用していくのが、賢い使い方です。

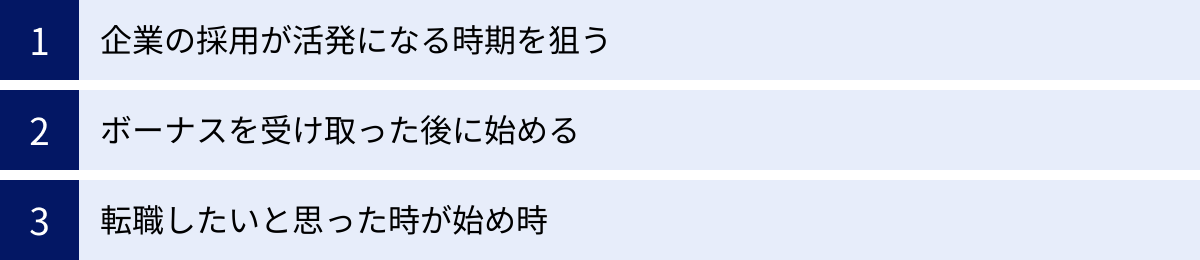

転職活動を始めるのに最適なタイミングはいつ?

「転職したい」という気持ちが芽生えたとき、次に気になるのが「いつから活動を始めるのがベストなのか?」というタイミングの問題です。企業の採用サイクルや自身の状況を考慮することで、より有利に、そして効率的に活動を進めることができます。

企業の採用が活発になる時期を狙う

企業の採用活動には、年間を通じて波があります。この波を理解し、求人が増える時期に合わせて活動を始めるのは、非常に戦略的なアプローチです。

- 狙い目の時期:

- 1月〜3月(4月入社向け): 多くの企業が新年度の事業計画に合わせて人員補充や組織強化を図るため、年間で最も求人数が増える時期です。特に2月から3月上旬がピークで、選考もスピーディーに進む傾向があります。

- 7月〜9月(10月入社向け): 下半期のスタートに合わせて人員を募集する企業が増えます。夏のボーナスを受け取ってから転職を考える人が多いため、応募者も増えますが、求人数も豊富で活気のある時期です。

- 避けた方が良いかもしれない時期:

- 4月〜5月: 新入社員の受け入れや研修で人事部門が多忙になるため、中途採用の動きが一旦落ち着く企業が多いです。

- 12月: 年末で業務が多忙になることや、長期休暇を控えているため、採用活動を控える企業が増えます。選考プロセスが年をまたいで遅れがちになることもあります。

企業の採用ピークに合わせて活動を開始することで、より多くの選択肢から自分に合った企業を選べる可能性が高まります。

ボーナスを受け取った後に始める

多くの社会人にとって、ボーナスは転職のタイミングを考える上で重要な要素です。経済的なメリットを最大限に享受するため、計画的に動く人が多いです。

- 一般的なタイミング:

- 夏のボーナス(6月〜7月支給)後: ボーナスを受け取った直後の7月〜8月頃から退職・転職活動を本格化させ、秋頃の入社を目指すパターンです。

- 冬のボーナス(12月支給)後: 12月のボーナスを受け取り、年末年始でじっくり考えた後、1月から活動を開始し、春(4月)の入社を目指すパターンです。これは企業の採用ピークとも重なるため、最も一般的な転職スケジュールの一つと言えます。

- 注意点: ボーナス支給後に退職を申し出る人が多いため、企業側もその動きをある程度予測しています。重要なのは、ボーナスを受け取ってから活動を始めるのではなく、ボーナス支給日の2〜3ヶ月前から情報収集や準備を開始しておくことです。そうすることで、ボーナスを受け取った後、スムーズに応募・選考プロセスへと移行できます。

転職したいと思った時が始め時

企業の採用サイクルやボーナスのタイミングも重要ですが、最終的にはあなた自身の「転職したい」という気持ちが最も高まった時が、最高の始め時と言えます。

- モチベーションの重要性: 転職活動は、時に精神的な負担も伴う長期戦になる可能性があります。現職への強い不満や、新しいキャリアへの強い希望など、「絶対に転職するぞ」という高いモチベーションがある時期は、困難を乗り越えるエネルギーが最も充実しています。

- タイミングを待ちすぎるリスク: 「採用が増える時期まで待とう」「ボーナスをもらってからにしよう」と考えているうちに、転職への熱意が冷めてしまったり、現職の環境に慣れてしまったりすることもあります。また、絶好の求人があなたの準備が整うのを待ってくれるとは限りません。

- まずは情報収集から: 本格的な応募は最適な時期を待つとしても、「転職したい」と感じたら、まずは自己分析や情報収集から始めてみるのがおすすめです。転職サイトに登録してどんな求人があるか眺めたり、転職エージェントに相談して自分の市場価値を聞いてみたりするだけでも、具体的なキャリアプランを考える大きな一歩となります。行動を起こすことで、次に何をすべきかが見えてくるはずです。

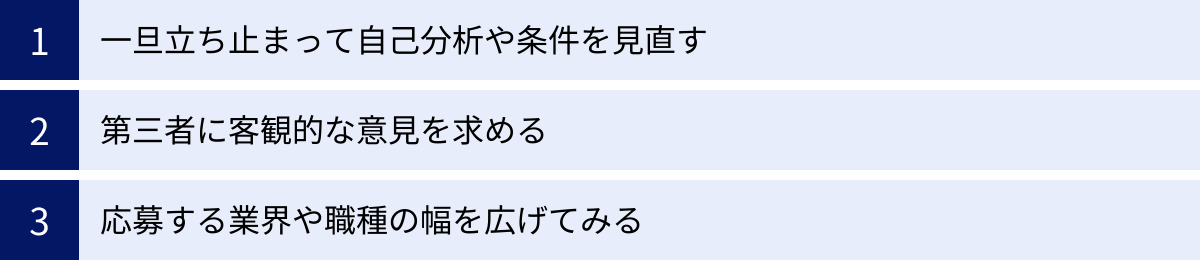

転職活動が長引いてしまった時の対処法

計画通りに進めていても、なかなか内定が出ずに転職活動が長期化してしまうことは誰にでも起こり得ます。焦りや不安が募る時期ですが、そんな時こそ冷静に状況を分析し、適切な対処をすることが重要です。ここでは、活動が長引いてしまった時に試すべき3つの対処法を紹介します。

一旦立ち止まって自己分析や条件を見直す

不採用が続くとき、多くの人は「もっと応募数を増やさなければ」と量に目を向けがちです。しかし、本当に見直すべきは活動の「質」かもしれません。一度活動の手を止め、原点に立ち返ってみましょう。

- なぜ重要か: がむしゃらに活動を続けても、根本的な原因が解決されなければ同じ結果を繰り返すだけです。うまくいかない原因は、自分の進むべき方向が市場のニーズとズレていることにある可能性が高いです。

- 具体的なアクション:

- これまでの活動の振り返り: 応募した企業のリストを見直し、どのような企業で書類が通り、どのような企業で面接に進めたか、そしてどこで落ちたかを分析します。「通過した企業には〇〇という共通点がある」「落ちた面接では△△の質問にうまく答えられなかった」など、傾向を探ります。

- 自己分析の再実行: 当初立てた「転職の軸」や「自分の強み」が、これまでの選考を通じて本当に正しかったかを見直します。もしかしたら、自分では気づいていない強みや、逆に過大評価していたスキルがあるかもしれません。

- 希望条件の再設定: 「絶対に譲れない条件(Must)」が、現実の求人市場に対して厳しすぎないか再検討します。「年収」や「役職」といった条件を少し緩めるだけで、応募できる求人の幅が大きく広がることがあります。何を妥協でき、何が本当に重要なのかを改めて考え直しましょう。

第三者に客観的な意見を求める

1人で悩み続けていると、視野が狭くなり、堂々巡りに陥りがちです。自分では気づけない問題点や新たな可能性を発見するために、積極的に外部の視点を取り入れましょう。

- なぜ重要か: 自分を客観的に見ることは非常に難しい作業です。第三者からのフィードバックは、独りよがりな思い込みを打破し、新たな気づきを与えてくれる貴重な機会となります。

- 具体的なアクション:

- 転職エージェントに相談する: 最も効果的な方法です。キャリアアドバイザーは数多くの転職者を見てきたプロであり、あなたの市場価値や、書類・面接での改善点を的確に指摘してくれます。「なぜ選考に通過しないのか」を率直に聞いてみましょう。

- キャリアコンサルタントを利用する: 転職エージェントとは異なり、求人紹介を目的としない有料のキャリア相談サービスです。より中立的な立場で、あなたのキャリアプランそのものについて深く相談に乗ってくれます。

- 信頼できる友人や元同僚に相談する: あなたの仕事ぶりや人柄をよく知る人物に、職務経歴書を見てもらったり、模擬面接の相手になってもらったりするのも有効です。思わぬ強みを指摘してくれるかもしれません。

応募する業界や職種の幅を広げてみる

「自分はこの業界・この職種でしか通用しない」という思い込みが、自ら可能性を狭めているのかもしれません。これまでのこだわりを一旦リセットし、新しい分野に目を向けてみましょう。

- なぜ重要か: 現代のビジネス環境では、業界の垣根を越えたスキルの応用が求められるケースが増えています。自分が持っているポータブルスキル(コミュニケーション能力、問題解決能力、マネジメント能力など)は、予想外の業界で高く評価される可能性があります。

- 具体的なアクション:

- スキルの棚卸しと再定義: 自分のスキルを「〇〇業界の専門知識」といった専門スキルだけでなく、「どのような環境でも通用するポータブルスキル」に分解して考え直します。

- 関連業界・職種への展開: 例えば、IT業界の営業経験者であれば、その顧客だったメーカーや金融業界の「社内SE」や「IT企画」といった職種も視野に入れられます。同じ職種でも業界を変える、同じ業界でも職種を変える、という視点で求人を探してみましょう。

- 未経験でも挑戦可能な求人を探す: 転職サイトの検索条件で「未経験者歓迎」にチェックを入れてみるのも一つの手です。特に人手不足の業界や、成長中のベンチャー企業などでは、ポテンシャルを重視した採用を行っている場合があります。

活動が長引くと焦りや自己否定に陥りがちですが、それは「あなたに価値がない」ということではありません。単に「あなたと企業の歯車がまだ噛み合っていない」だけです。一度立ち止まり、視点を変えることで、必ず道は開けます。

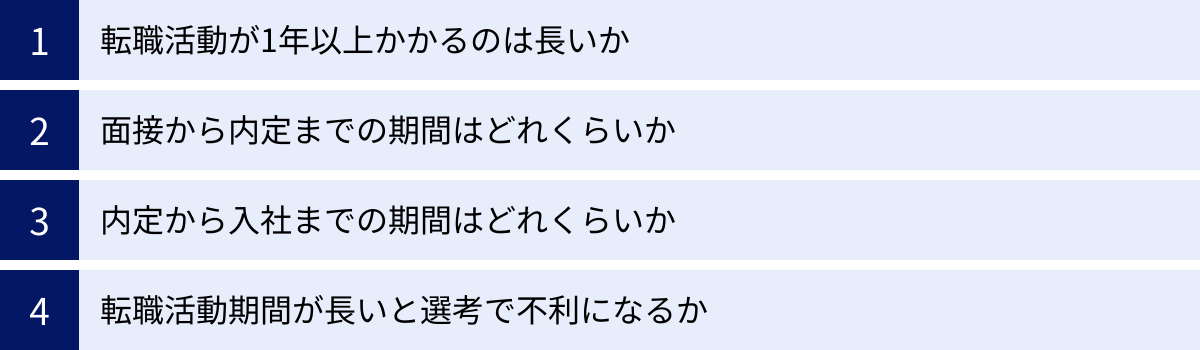

転職活動の期間に関するよくある質問

ここでは、転職活動の期間に関して、多くの人が抱きがちな疑問についてQ&A形式で分かりやすくお答えします。

Q. 転職活動が1年以上かかるのは長いですか?

A. はい、一般的な目安(3〜6ヶ月)からすると長いと言えます。

ただし、一概に「長すぎるからダメ」というわけではありません。活動期間は、個人の状況によって大きく左右されます。

- 1年以上かかることも珍しくないケース:

- 40代以降のハイクラス転職: 高い専門性やマネジメント経験が求められる役職付きの求人は数が少なく、マッチングに時間がかかるため、1年以上を要することも珍しくありません。

- ニッチな専門職: 非常に特殊なスキルや資格を要する職種の場合、求人自体が滅多に出ないため、タイミングが合うまで待つ必要があります。

- 未経験業界・職種への挑戦: 異分野への転職は、知識の習得や適性の見極めに時間がかかり、長期化する傾向があります。

重要なのは、期間の長さそのものよりも「なぜ長引いているのか」を自分で把握し、活動内容を常に見直せているかどうかです。何も考えずに行き当たりばったりの活動を続けた結果として1年以上経過しているのであれば、早急な軌道修正が必要です。

Q. 面接から内定までの期間はどれくらいですか?

A. 一般的には、最終面接から1週間〜10日程度で内定の連絡が来ることが多いです。

ただし、これはあくまで目安であり、企業によって選考スピードは大きく異なります。

- 期間の目安:

- 早い場合: 最終面接の当日や翌日に連絡が来ることもあります。特に、採用意欲が高い場合や、他に有力な候補者がいない場合に見られます。

- 一般的な場合: 最終面接後、3営業日から1週間以内に結果の連絡が来るのが平均的です。

- 遅い場合: 社内での承認プロセス(稟議)に時間がかかったり、他の候補者と比較検討していたりする場合、2週間以上かかることもあります。

2週間を過ぎても連絡がない場合は、企業の状況を確認するため、こちらから問い合わせてみるのも一つの方法です。その際は、催促するような口調ではなく、「選考状況はいかがでしょうか」と丁寧な姿勢で確認しましょう。

Q. 内定から入社までの期間はどれくらいですか?

A. 一般的には、内定通知を受けてから1ヶ月〜2ヶ月後に入社日を設定するケースが最も多いです。

この期間は、主に現職の退職手続きにかかる時間を考慮して決められます。

- 期間を決める要素:

- 現職の就業規則: 多くの企業では、退職の申し出を「退職希望日の1ヶ月前まで」と定めています。この規則に従うのが円満退職の基本です。

- 業務の引き継ぎ: 自分の担当業務を後任者にしっかりと引き継ぐためには、最低でも2週間〜1ヶ月程度の期間が必要です。役職や業務の複雑さによっては、さらに時間が必要になることもあります。

- 企業の要望: 企業側が「できるだけ早く入社してほしい」と希望する場合もあります。

内定承諾前に、現職の就業規則を確認し、引き継ぎにどれくらいの期間が必要かを見積もった上で、入社可能日を企業と交渉することが重要です。無理なスケジュールを約束すると、現職に迷惑をかけることになりかねません。

Q. 転職活動期間が長いと選考で不利になりますか?

A. 一概に不利になるとは限りませんが、面接でその理由を合理的に説明できなければ、ネガティブな印象を与える可能性があります。

採用担当者は、活動期間が長い応募者に対して「何か問題があるのではないか?」「他の企業からは評価されなかったのでは?」という懸念を抱くことがあります。

- 面接で質問された際の対策:

- 正直かつポジティブに説明する: 「なかなか決まらなかった」と正直に伝えつつも、その期間を無駄にしていなかったことをアピールします。

- 説明の具体例:

- 慎重な企業選び: 「これまでのキャリアを活かし、長期的に貢献できる企業を慎重に探していたため、時間がかかりました。」

- スキルアップ: 「次のキャリアで必要となる〇〇の資格取得の勉強をしながら、活動を進めていました。」

- 明確な軸: 「自分のキャリアの軸に合致する企業に絞って応募していたため、結果的に時間がかかりました。」

重要なのは、「計画性がなかった」「人気がなかった」という印象を与えないことです。活動が長引いた期間を、自己成長やキャリアプランの深化に繋げられたというストーリーを語ることで、むしろプラスの評価を得ることも可能です。