転職活動の最終関門である「最終面接」。一次・二次面接を突破し、内定まであと一歩という状況だからこそ、「絶対に失敗したくない」というプレッシャーや不安を感じている方も多いのではないでしょうか。最終面接は、これまでの面接とは目的も評価基準も大きく異なります。その違いを理解し、適切な対策を講じることが、内定を掴むための鍵となります。

この記事では、転職における最終面接の位置づけから、一次・二次面接との違い、よく聞かれる質問と回答のポイント、好印象を与える逆質問の作り方、そして面接で落ちてしまう人の特徴まで、網羅的に解説します。万全の準備を整え、自信を持って最終面接に臨みましょう。

目次

転職における最終面接とは?

転職活動における最終面接は、選考プロセスの集大成です。単なるスキルチェックの場ではなく、候補者が自社の一員として長期的に活躍できる人材かどうかを、経営層の視点から最終的に見極める重要な機会です。この段階に至ったということは、あなたのスキルや経験はすでに高く評価されている証拠でもあります。しかし、だからこそ油断は禁物です。最終面接ならではの目的と位置づけを正しく理解し、万全の態勢で臨むことが求められます。

最終面接の位置づけと目的

最終面接は、「内定を出すか否かを最終決定する場」です。これまでの面接が、候補者のスキルや経験が募集要件を満たしているかを確認する「足切りのための選考」であったのに対し、最終面接は「自社に迎え入れたい人材かを見極めるための選考」という側面が強くなります。

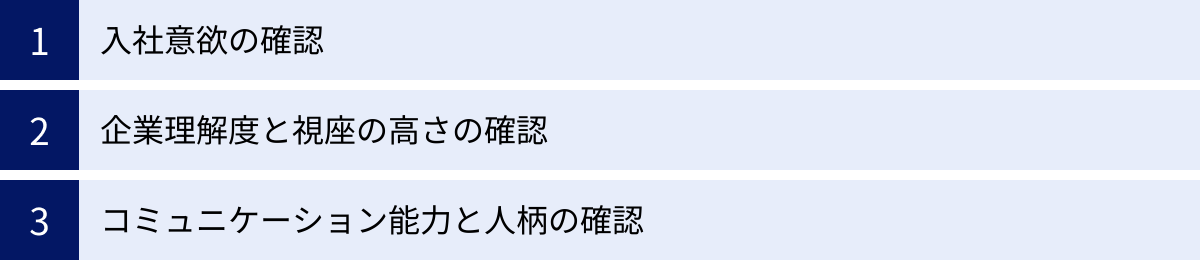

主な目的は、以下の3つに集約されます。

- 入社意欲の最終確認:

候補者が「本当にこの会社で働きたいのか」という強い意志を確認します。いくら優秀な人材でも、入社意欲が低いと判断されれば、内定辞退のリスクや早期離職の懸念から採用を見送られる可能性があります。「もし内定が出たら入社しますか?」といった直接的な質問だけでなく、逆質問の内容や話し方、表情など、あらゆる要素からその熱意を測っています。「他社ではなく、なぜこの会社なのか」を、自身の言葉で論理的かつ情熱的に語れるかが重要なポイントです。 - 企業理念やビジョンとのマッチ度(カルチャーフィット)の評価:

候補者の価値観や人柄、キャリア観が、企業の文化や目指す方向性と合致しているかを見極めます。スキルや経験は入社後に伸ばすこともできますが、根本的な価値観の違いは組織の和を乱し、パフォーマンスの低下に繋がる可能性があるため、経営層は特にこの点を重視します。企業のウェブサイトに掲載されている理念やビジョンをただ暗唱するのではなく、自身の経験や考えと結びつけ、「理念のこの部分に共感し、自身のこの経験を活かしてこのように貢献できる」と具体的に説明できるかが問われます。 - 長期的な貢献への期待感の醸成:

目先の業務をこなすだけでなく、将来的に会社の中核を担い、事業の成長に貢献してくれる人材かどうかというポテンシャルを評価します。入社後のキャリアプランや、会社の課題に対してどのような貢献ができると考えているかなど、中長期的な視点での質問が多くなるのはこのためです。会社の未来と自身のキャリアの方向性を重ね合わせ、共に成長していきたいというビジョンを示せるかが、面接官の期待感を高める上で不可欠です。

最終面接は、候補者が企業を選ぶ場であると同時に、企業が候補者を最終的に選ぶ場です。対等な立場で、お互いの相性を確かめ合う「お見合い」のようなものだと捉えると、その本質を理解しやすいかもしれません。

最終面接の面接官は誰か

最終面接の面接官は、企業の規模や組織体制によって異なりますが、一般的には社長や役員、事業本部長といった経営層や、採用に関する最終決定権を持つ人物が担当します。

| 企業規模 | 主な面接官 | 特徴 |

|---|---|---|

| ベンチャー・スタートアップ企業 | 社長、創業者 | 創業者の想いやビジョンへの共感が強く求められる。候補者のポテンシャルやカルチャーフィットを重視する傾向が強い。 |

| 中小企業 | 社長、役員 | 経営者と直接対話できる貴重な機会。会社の将来性や経営課題について踏み込んだ質問がされることもある。 |

| 大企業 | 担当役員、事業本部長、人事部長 | 担当事業領域のトップや、全社的な人事戦略を統括する人物が担当。組織全体への影響や、大規模なプロジェクトへの貢献が期待される。 |

面接官が誰であれ、共通しているのは「会社の未来を創る一員としてふさわしいか」という視点で見ていることです。現場レベルの細かい業務の話よりも、より大局的、戦略的な視点での対話が求められます。

例えば、面接官が社長であれば、創業の経緯や経営哲学について質問されるかもしれません。事業本部長であれば、担当事業の課題や今後の展望について意見を求められるでしょう。人事部長であれば、組織全体のカルチャーや人材育成方針との適合性を見られます。事前に面接官の役職や氏名が分かっている場合は、インタビュー記事やSNSなどを検索し、その人物の考え方や関心事を把握しておくと、より深い対話に繋がりやすくなります。

最終面接の通過率・合格率の目安

多くの転職者が気になる最終面接の通過率ですが、一般的には約50%と言われています。ただし、これはあくまで目安であり、企業の方針や募集ポジション、選考状況によって大きく変動します。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 候補者を1名に絞り込んでいる場合: この場合は、最終面接が「内定を出すための意思確認」の場となり、通過率は非常に高くなります。候補者の入社意欲に問題がなく、よほど大きな懸念点がなければ、ほぼ内定に至るでしょう。

- 複数の候補者が最終面接に進んでいる場合: 複数の優秀な候補者の中から、最も自社にマッチする1名を選ぶ「比較検討」の場となります。この場合の通過率は、単純計算で「1 ÷ 候補者数」となり、50%を下回ることも珍しくありません。

重要なのは、「最終面接まで進んだから、ほぼ内定だろう」と決して油断しないことです。通過率50%ということは、裏を返せば2人に1人は不合格になる可能性があるということです。たとえ面接官から「期待しています」といった前向きな言葉をかけられたとしても、それは社交辞令の可能性もあります。

最終面接は、それまでの評価がリセットされ、ゼロベースで評価されるというくらいの気持ちで臨むべきです。スキルや経験は同等レベルの候補者が集まっているため、最後の決め手となるのは、入社への熱意や企業との相性といった定性的な要素です。通過率の数字に一喜一憂せず、自分にできる最大限の準備をすることに集中しましょう。

最終面接と一次・二次面接の3つの違い

最終面接は、一次・二次面接の延長線上にあるものではありません。評価されるポイント、面接時間、質問内容のすべてにおいて、明確な違いがあります。この違いを理解することが、最終面接を突破するための第一歩です。ここでは、それぞれの違いを具体的に解説します。

| 比較項目 | 一次面接 | 二次面接 | 最終面接 |

|---|---|---|---|

| ① 評価されるポイント | 基礎的なビジネススキル コミュニケーション能力 論理的思考力 経歴との整合性 |

専門スキルと即戦力性 実務経験の深さ チームへの適応力 課題解決能力 |

企業とのマッチ度と将来性 入社意欲の高さ 企業理念への共感 長期的な貢献意欲 |

| ② 面接時間 | 30分程度 | 45分~60分程度 | 30分~60分程度(企業により差が大きい) |

| ③ 質問内容 | 経歴やスキルの事実確認 転職理由(基本的な動機) |

過去の成功・失敗体験 具体的な業務プロセスの深掘り チームでの役割 |

キャリアプラン(未来志向) 企業理念や事業戦略への考え 価値観や人柄を問う抽象的な質問 |

① 評価されるポイント

最終面接とそれ以前の面接で最も大きく異なるのが、評価されるポイントです。

- 一次面接(主に人事担当者):

一次面接の目的は、応募者が社会人としての基礎的な要件を満たしているかを確認する「スクリーニング」です。履歴書や職務経歴書に書かれている内容に相違がないか、コミュニケーションは円滑か、論理的に話せるかといった、基本的なビジネススキルやヒューマンスキルが評価の中心となります。いわば、選考の土台に乗せられる人材かどうかの見極めです。 - 二次面接(主に現場の管理職・リーダー):

二次面接では、より実践的な能力が問われます。配属予定部署の責任者やチームメンバーが面接官となり、専門的なスキルや実務経験が、募集ポジションで本当に活かせるのかを深掘りします。過去の業務でどのような役割を果たし、どんな成果を上げたのか、困難な状況をどう乗り越えたのかといった具体的なエピソードを通じて、即戦力として活躍できるか、そして現場のチームに馴染めるかを評価します。 - 最終面接(主に経営層・役員):

最終面接では、スキルや経験はすでにクリアしているという前提に立ちます。ここで評価されるのは、「企業理念やビジョンへの共感度」「入社への熱意」「長期的な視点での貢献意欲」といった、候補者のマインドやスタンスです。経営層は、会社の未来を共に創っていく仲間を探しています。そのため、候補者が会社のカルチャーにフィットし、同じ方向を向いて成長していける人物かどうかを、対話を通じて慎重に見極めようとします。スキル(Can)や経験(Do)だけでなく、候補者のあり方(Be)が問われるのが最終面接なのです。

② 面接時間

面接時間も、各段階で傾向が異なります。

- 一次面接: 30分程度と比較的に短く、テンポよく進むことが多いです。多くの応募者を効率的にスクリーニングすることが目的のため、一つひとつの質問に時間をかけることは少ないです。

- 二次面接: 45分から60分程度と、比較的長くなる傾向があります。専門的なスキルや経験を具体的に深掘りする必要があるため、じっくりと時間をかけて対話します。

- 最終面接: 30分から60分程度と、企業によって差が大きいのが特徴です。

- 時間が短い場合(30分程度): これまでの面接で評価が固まっており、最終面接は社長や役員との顔合わせや入社意欲の最終確認が目的であるケースが多いです。雑談のような和やかな雰囲気で進むこともありますが、油断は禁物です。その短い時間の中で、人柄や熱意をしっかりと伝える必要があります。

- 時間が長い場合(60分以上): 経営層が候補者の人間性や価値観をじっくりと見極めたいと考えているケースです。会社の未来や事業戦略について、候補者の意見を求められるなど、深い対話になる可能性があります。候補者にとっても、企業のトップから直接ビジョンを聞ける貴重な機会となります。

面接時間に関わらず、与えられた時間の中で最大限の自己アピールができるよう、話す内容を事前に整理しておくことが重要です。

③ 質問内容

評価ポイントが異なるため、当然ながら質問内容の傾向も変わってきます。

- 一次・二次面接:

質問の中心は「過去」と「現在」にあります。「これまでのキャリアで何を成し遂げてきましたか?」「その経験を弊社でどう活かせますか?」といった、過去の経験や現在のスキルに関する質問がメインです。How(どのように)やWhat(何を)を問う質問で、候補者の能力を具体的に把握しようとします。 - 最終面接:

質問の中心は「未来」へとシフトします。「入社後、どのようなキャリアを築きたいですか?」「5年後、10年後、当社でどのような存在になっていたいですか?」といった、入社後のビジョンやキャリアプランに関する質問が多くなります。

また、「弊社の企業理念についてどう思いますか?」「当社の事業が社会にどう貢献できると考えますか?」など、会社の存在意義や事業戦略といった、より抽象的で視座の高い質問も増えます。これらは、Why(なぜ)を問い、候補者の価値観や思考の深さを探るためのものです。

経営層は、あなたが自社の未来を自分事として捉え、共に創り上げていく意志があるかを知りたいのです。そのためには、企業のIR情報や中期経営計画、社長のメッセージなどを読み込み、経営者と同じ目線で会社の未来を語れるように準備しておくことが、内定を大きく引き寄せます。

最終面接でよく聞かれる質問10選と回答ポイント

最終面接では、あなたの入社意欲、企業とのマッチ度、そして将来性を測るための質問が投げかけられます。ここでは、特によく聞かれる10個の質問と、面接官の意図、そして内定に繋がる回答のポイントを具体例とともに詳しく解説します。

① 自己紹介・自己PRをしてください

最終面接の冒頭で求められることが多い「自己紹介」。これは単なる挨拶ではありません。限られた時間の中で、自分が何者であり、この会社にどう貢献できるのかを簡潔に伝える最初のプレゼンテーションです。

- 面接官の意図:

- 候補者の要約力、プレゼンテーション能力の確認

- これまでの面接内容を前提とした、最終確認

- 候補者の人柄や熱意の第一印象の把握

- 回答のポイント:

- 時間は1分〜2分程度にまとめる: 長すぎると要点がぼやけ、短すぎると意欲が低いと見なされる可能性があります。

- これまでの面接でアピールした強みを盛り込む: 一貫性を示すために重要です。

- 「なぜこの会社なのか」という志望動機に繋げる: 最後に熱意を伝えることで、強い印象を残せます。

- 職務経歴の羅列で終わらない: 「〇〇の経験を通じて培った△△のスキルを活かし、貴社の□□というビジョン実現に貢献したい」というように、経験・スキル・貢献意欲をセットで語りましょう。

- 回答例(営業職):

> 「〇〇(氏名)と申します。本日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございます。私はこれまで約5年間、IT業界で法人向けのソリューション営業に従事してまいりました。特に、顧客の潜在的な課題をヒアリングし、自社サービスを組み合わせて最適な解決策を提案する『課題解決型営業』を得意としております。このスキルを活かし、前職では新規大型案件を前年比150%で達成いたしました。これまでの面接を通じて、貴社が顧客との長期的な関係構築を何よりも大切にし、社会全体のDX化を推進されているという強い想いに深く共感いたしました。私の強みである課題解決能力と顧客折衝力を活かし、貴社のさらなる事業拡大に貢献できると確信しております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。」

② 転職理由を教えてください

転職理由は、面接で必ず聞かれる核心的な質問です。特に最終面接では、その理由に一貫性とポジティブな未来志向があるかが厳しくチェックされます。

- 面接官の意図:

- 退職理由に他責の傾向はないか(不満ばかりではないか)

- 自社で同じ不満が生じないか(早期離職リスクの確認)

- キャリアプランに一貫性があるか

- 回答のポイント:

- ネガティブな理由もポジティブに変換する: 「給与が低かった」→「成果が正当に評価される環境で働きたい」、「人間関係が悪かった」→「チームワークを重視し、協調性を活かせる環境で貢献したい」など。

- 嘘はつかず、一貫性を保つ: これまでの面接での回答と矛盾しないようにしましょう。

- 転職で実現したいことと、応募企業を結びつける: 「現職では実現できない〇〇を、貴社でなら実現できる」というストーリーを明確にすることが重要です。

- 回答例(Webマーケター):

> 「現職では、主にリスティング広告やSNS広告の運用を担当し、コンバージョン率の改善に貢献してまいりました。成果を出すことにやりがいを感じる一方で、施策が短期的な刈り取り施策に偏りがちで、中長期的な視点でのブランディングやコンテンツマーケティングに携わる機会が限られていました。今後は、これまでの運用経験を活かしつつ、より上流のマーケティング戦略の策定から実行まで一気通貫で携わり、顧客と長期的な関係を築くことで事業成長に貢献したいと考えております。貴社がオウンドメディアの強化とデータドリブンな顧客体験の向上を掲げられていることを知り、私の目指すキャリアと完全に一致すると感じました。ここでなら、私のスキルを最大限に発揮し、事業の成長に貢献できると確信しております。」

③ 志望動機を教えてください

最終面接における志望動機は、「数ある企業の中で、なぜこの会社でなければならないのか」を明確に伝えることが求められます。企業の理念や事業戦略への深い理解が不可欠です。

- 面接官の意図:

- 入社意欲の高さ、本気度の確認

- 企業研究の深さ

- 候補者のビジョンと会社の方向性の一致

- 回答のポイント:

- 「理念への共感」「事業内容への魅力」「人や社風への魅力」などを組み合わせる: 多角的な視点から志望度の高さを示します。

- 自分の言葉で語る: 企業のウェブサイトの文言をそのまま使うのではなく、自分の経験や価値観と結びつけて説明しましょう。

- 入社後にどう貢献できるかを具体的に述べる: 「貴社の〇〇という理念に共感しました。私の△△という経験を活かし、□□という形で貢献したいです」という構成が効果的です。

- 回答例(企画職):

> 「私が貴社を志望する最大の理由は、『テクノロジーの力で、人々の創造性を解放する』という企業理念に深く共感したからです。前職では新規事業の企画を担当しておりましたが、既存の枠組みの中での改善に留まることが多く、社会に大きなインパクトを与えるような新しい価値創造に挑戦したいという思いが強くなりました。貴社が展開されている〇〇事業は、まさにユーザー一人ひとりのクリエイティビティを刺激し、新たな文化を生み出す可能性を秘めていると感じています。私が培ってきた市場分析力と事業企画力を活かし、〇〇事業のさらなるグロース、ひいては貴社の理念実現に貢献できると確信しております。」

④ 入社後のキャリアプランはありますか

この質問は、候補者が長期的な視点で自社での活躍を考えているか、そしてそのプランに具体性と実現可能性があるかを見ています。

- 面接官の意図:

- 長期的に働く意思があるか

- 成長意欲や向上心があるか

- 自己分析と企業理解が十分にできているか

- 回答のポイント:

- 短期(1〜3年)・中期(3〜5年)・長期(5年以上)の視点で語る: 具体性を持たせることで、計画性が伝わります。

- 企業の事業展開や求める人物像とリンクさせる: 自分の成長が会社の成長に繋がるというビジョンを示しましょう。

- 現実離れしたプランは避ける: 「3年で役員になりたい」などではなく、まずは目の前の業務で成果を出し、着実にステップアップしていく姿勢を見せることが大切です。

- 回答例(エンジニア):

> 「はい、ございます。まず入社後1〜2年の短期的な目標としては、一日も早く貴社の開発環境やプロダクトへの理解を深め、即戦力として開発チームに貢献することです。特に、私の強みである〇〇の技術を活かし、現在開発中の△△プロジェクトの品質向上と納期遵守に尽力したいと考えております。中期的には、3年から5年でプロジェクトリーダーとしてチームを牽引できる存在になりたいです。技術的なスキルアップはもちろん、メンバーの育成やプロジェクトマネジメントのスキルも磨き、チーム全体の生産性を高めることに貢献したいです。そして長期的には、貴社の技術戦略を担うアーキテクトのような立場で、事業の成長を技術面から支える中核人材となることが目標です。」

⑤ 他社の選考状況を教えてください

正直に答えるべきですが、伝え方には工夫が必要です。入社意欲をアピールするチャンスと捉えましょう。

- 面接官の意図:

- 内定を出した場合、入社してくれる可能性はどのくらいか

- 自社への志望度の高さ

- 候補者のキャリアの軸(どのような企業を受けているか)

- 回答のポイント:

- 嘘はつかない: 正直に状況を伝えます。「他に受けていません」は、場合によっては魅力がない候補者と見られるリスクもあります。

- 選考が進んでいる企業があれば、正直に伝える: 業界や職種に一貫性があると、キャリアの軸が明確だと評価されます。

- あくまでも第一志望であることを強調する: 「他社様からも内定をいただいておりますが、貴社への入社意欲が最も高いです」と明確に伝えましょう。その理由も添えられると説得力が増します。

- 回答例:

> 「はい、現在2社の選考が進んでおります。1社は同じSaaS業界の企業で、次が二次面接の段階です。もう1社は事業会社の社内SE職で、最終面接の結果を待っている状況です。いずれも、私の『IT技術で企業の業務効率化に貢献したい』というキャリアの軸に沿って応募しておりますが、中でも、顧客の成功に徹底的にコミットする貴社の姿勢と、〇〇というプロダクトの将来性に最も強く惹かれております。もし貴社からご縁をいただけた際には、ぜひ入社させていただきたいと考えております。」

⑥ いつから入社できますか

入社可能日は、企業が採用計画を立てる上で重要な情報です。具体的な日程を伝える準備をしておきましょう。

- 面接官の意図:

- 人員計画とのすり合わせ

- 候補者の現在の状況の確認

- 回答のポイント:

- 具体的な日付を伝える: 現在の会社の就業規則(退職の申し出は何ヶ月前か)を確認し、引き継ぎ期間を考慮した上で、現実的な入社可能日を伝えましょう。一般的には1〜2ヶ月後が目安です。

- 調整可能な姿勢を示す: 「〇月1日からの入社を希望しておりますが、選考状況や貴社のご都合に合わせて、可能な限り調整させていただきたいと考えております」と添えると、柔軟性が伝わります。

⑦ 希望年収はいくらですか

デリケートな質問ですが、重要な条件交渉の第一歩です。根拠を持って希望を伝えましょう。

- 面接官の意- 意図:

- 自社の給与テーブルと候補者の希望が合うか

- 候補者の自己評価の妥当性

- 回答のポイント:

- 事前に企業の給与水準を調べておく: 転職サイトのモデル年収や口コミサイトなどを参考に、相場感を把握しておきましょう。

- 希望額と最低ラインを伝える: 「〇〇万円を希望いたします。現職の年収が△△万円ですので、それを下回らない金額を希望しております」など、具体的な数字と根拠を示します。

- 「貴社の規定に従います」は避けるのが無難: 交渉の余地を自らなくしてしまう可能性があります。ただし、どうしても譲れないという強気な態度は避け、「ご相談させていただけますと幸いです」という謙虚な姿勢も大切です。

⑧ 弊社の企業理念についてどう思いますか

志望動機と似ていますが、より深く、候補者の価値観と企業のフィロソフィーが合致しているかを見る質問です。

- 面接官の意図:

- 企業研究の深さ

- 表面的な理解ではなく、本質的に共感しているか

- 候補者の価値観や仕事観の確認

- 回答のポイント:

- 理念のどの部分に、なぜ共感したのかを具体的に語る: 「貴社の〇〇という理念に共感しました」で終わらず、「なぜなら、私自身が仕事をする上で△△ということを大切にしており、前職での□□という経験を通じて、その重要性を実感したからです」と、自身の経験や価値観と結びつけて説明します。

- 理念を体現するためにどう貢献したいかを述べる: 共感を示すだけでなく、入社後の行動にまで言及することで、主体性と貢献意欲をアピールできます。

⑨ 長く働いてくれそうですか

企業は採用コストをかけて人材を迎え入れます。早期離職は双方にとって不幸なため、長期的な貢献意欲を確認したいという意図があります。

- 面接官の意図:

- 定着性、ロイヤリティの確認

- キャリアプランと自社で提供できるキャリアパスが合っているか

- 回答のポイント:

- 「はい、長く働きたいです」と明確に意思表示する: まずは結論から伝えましょう。

- その根拠を具体的に示す: なぜ長く働きたいのか、その理由をキャリアプランや企業への魅力と絡めて説明します。「貴社でなら、私が目指す〇〇という専門性を高め、長期的に成長し続けられると考えているからです」など。

- 転職理由との一貫性を保つ: 前の会社を短期間で辞めている場合は、その理由と、なぜこの会社では長く働けると思うのかを、説得力を持って説明する必要があります。

⑩ 最後に言い残したことはありますか

面接のクロージングで聞かれるこの質問は、最後のアピールチャンスです。ここで「特にありません」と答えてしまうのは非常にもったいないです。

- 面接官の意図:

- 候補者の入社意欲の最終確認

- 言い残したアピールポイントや、解消したい疑問がないかの確認

- 回答のポイント:

- 感謝の気持ちを伝える: まずは面接の機会をいただいたことへの感謝を述べます。

- 改めて入社意欲を伝える: これまでの面接で伝えきれなかった熱意や、面接を通じてさらに強まった志望動機を簡潔に伝えます。

- 簡潔な自己PRを添える: 「本日の面接を通じて、改めて貴社で働きたいという気持ちが強くなりました。私の〇〇という強みを活かし、必ず貢献できると確信しております」といった形で、最後の一押しをしましょう。

好印象を与える逆質問のポイントと例文

最終面接の終盤に設けられる「何か質問はありますか?」という逆質問の時間は、多くの候補者が軽視しがちな、しかし極めて重要なアピールの機会です。これは単に疑問を解消する場ではありません。逆質問の内容によって、あなたの入社意欲、企業理解度、論理的思考力、そして人柄までが評価されています。 質の高い逆質問は、面接官に強い印象を残し、内定を大きく引き寄せることができます。

逆質問の目的と重要性

企業が逆質問の時間を設ける目的は、主に以下の3点です。

- 入社意欲の確認: 本当に入社したいと思っている企業であれば、自然と知りたいこと、確認したいことが出てくるはずです。「特にありません」という回答は、「当社に興味がないのでは?」と受け取られかねません。入社後の働き方を具体的にイメージしているからこそ出てくる質問は、高い入社意欲の表れと評価されます。

- 企業理解度と視座の高さの確認: どのような質問をするかで、候補者がどれだけ深く企業研究をしてきたかが分かります。特に最終面接の相手は経営層です。事業戦略や組織の未来に関するような視座の高い質問は、「この候補者は会社の未来を自分事として考えている」という好印象を与えます。

- コミュニケーション能力と人柄の確認: 質問の仕方や内容から、候補者の論理的思考力やコミュニケーションスタイル、大切にしている価値観などを垣間見ることができます。前向きで建設的な質問は、ポジティブな人柄を印象付けます。

逆質問は、受け身の面接から能動的な対話へと切り替えるチャンスです。この機会を最大限に活用し、自分という人材を効果的に売り込みましょう。

【状況別】効果的な逆質問の例文

ここでは、アピールしたい内容に応じた効果的な逆質問の例文を、その狙いとともに解説します。これらの例文を参考に、自分自身の言葉で質問を組み立ててみましょう。最低でも3〜5個は準備しておくと、面接の流れに応じて最適な質問を選べます。

入社意欲をアピールする質問

入社後の活躍を具体的にイメージしていることを伝え、強い熱意を示す質問です。

- 例文1:

> 「本日はありがとうございました。もしご縁をいただき、入社させていただけることになりましたら、スタートダッシュを切るためにも、入社前に何か学習しておくべきことや、読んでおくべき書籍、資料などはございますでしょうか。」- 狙い: 入社が前提となっている前向きな姿勢と、高い学習意欲をアピールできます。面接官も具体的なアドバイスをしやすく、ポジティブな印象を残せます。

- 例文2:

> 「配属させていただくチームでは、入社後1ヶ月、3ヶ月といった単位で、どのような状態になっていることが期待されますでしょうか。具体的な目標や成果のイメージがあればお伺いしたいです。」- 狙い: 入社後の目標達成に意欲的であることを示します。自身が貢献する姿を具体的にイメージしようとする姿勢は、主体性と責任感の表れと評価されます。

自身の強みをアピールする質問

自分のスキルや経験を再度アピールし、即戦力として貢献できることを印象付ける質問です。

- 例文1:

> 「前職では、〇〇という課題に対して、△△のスキルを活かして□□という成果を上げた経験がございます。貴社でも同様の課題はございますでしょうか。また、私のこの経験はどのような形で貢献できるとお考えでしょうか。」- 狙い: 具体的な成功体験を提示し、それが応募企業でも再現可能かを問うことで、自身の強みを効果的にアピールできます。「お考えでしょうか」と問いかけることで、相手の意見を尊重する姿勢も示せます。

- 例文2:

> 「私はチームメンバーと積極的にコミュニケーションを取り、全体のパフォーマンスを最大化することを得意としております。貴社でご活躍されている方々に共通するスキルやスタンスがあれば、ぜひお伺いしたいです。」- 狙い: 自分の強み(この場合は協調性やリーダーシップ)が、企業の求める人物像と合致しているかを確認する質問です。活躍する人材の共通点を聞くことで、自身もその一員になりたいという意欲を示せます。

会社の事業戦略や方向性を知る質問

経営層が相手である最終面接だからこそ有効な、視座の高い質問です。会社の未来を共に考える姿勢を示します。

- 例文1:

> 「〇〇社長が、今後の事業展開において最も重要視されている経営課題や、注力されていく領域について、お考えをお聞かせいただけますでしょうか。」- 狙い: 面接官(社長や役員)の考えに直接触れようとする、意欲的な質問です。中期経営計画などを読み込んだ上で質問できると、さらに企業理解の深さを示せます。

- 例文2:

> 「現在、〇〇業界は△△という大きな変化の時期を迎えていると認識しております。このような市場環境の中で、貴社が競合他社と差別化を図る上で、最大の強みは何だとお考えでしょうか。」- 狙い: 業界動向まで含めたマクロな視点を持っていることをアピールできます。企業の戦略を深く理解しようとする姿勢は、経営層から高く評価されます。

入社後の働き方や配属部署に関する質問

入社後のミスマッチを防ぎ、働くイメージを具体化するための質問です。

- 例文1:

> 「もし採用いただけた場合、配属されるチームの構成(人数、年齢層、中途入社者の割合など)や、組織としてのカルチャーについてお伺いできますでしょうか。」- 狙い: チームの一員として働くことを具体的に想定していることを示します。ただし、あまりに細かい点ばかり聞くと、協調性に懸念を持たれる可能性もあるため注意が必要です。

- 例文2:

> 「入社後のキャリアパスについてお伺いしたいです。御社では、スペシャリストとして専門性を極めていく道と、マネジメントとして組織を率いていく道の両方があると伺いました。それぞれのキャリアを歩んでいる方の具体的な事例などがあれば教えていただけますでしょうか。」- 狙い: 自身の長期的なキャリア形成を真剣に考えていることをアピールできます。企業が提供するキャリアパスへの理解を深めることで、入社後のミスマッチを防ぐ目的もあります。

社風や企業文化に関する質問

自分と企業のカルチャーフィットを確認するための質問です。価値観のマッチを重視する姿勢を示します。

- 例文1:

> 「貴社では『挑戦』を大切にされていると伺いました。社員の挑戦を後押しするために、具体的にどのような制度や文化があるか、エピソードなどを交えてお聞かせいただけますでしょうか。」- 狙い: 企業理念をただ鵜呑みにするのではなく、それがどのように現場で実践されているかに関心があることを示します。具体的なエピソードを求めることで、よりリアルな社風を理解しようとする姿勢が伝わります。

最終面接で避けるべきNGな逆質問

一方で、評価を下げてしまう可能性のあるNGな逆質問も存在します。以下のような質問は避けましょう。

- 調べればすぐに分かる質問:

「御社の事業内容を教えてください」「設立はいつですか?」など、企業のウェブサイトや採用情報を見れば分かる質問は、企業研究不足とみなされ、入社意欲が低いと判断されます。 - 給与や福利厚生、残業に関する質問のみ:

働く上で重要な条件ですが、逆質問の場でこれらに関する質問に終始すると、「仕事内容よりも条件面しか見ていない」という印象を与えてしまいます。これらの質問は、内定後やオファー面談の場で確認するのが適切です。 - 「特にありません」:

前述の通り、入社意欲がないと判断される最も典型的なNG回答です。必ず1つ以上の質問を準備していきましょう。 - Yes/Noで答えられるクローズドクエスチョン:

「残業はありますか?」のような単純な質問では、話が広がりません。「どのような場合に残業が発生することが多いですか?」のように、相手が具体的に答えやすいオープンクエスチョンを心がけましょう。 - 面接官のプライベートに関する質問:

個人的な質問は避け、あくまでも仕事や会社に関する質問に留めるのがマナーです。 - 抽象的すぎる質問:

「会社の将来性はどうですか?」といった漠然とした質問は、相手を困らせてしまいます。「〇〇事業の今後の展開について、どのような可能性をお考えですか?」など、焦点を絞って具体的に質問しましょう。

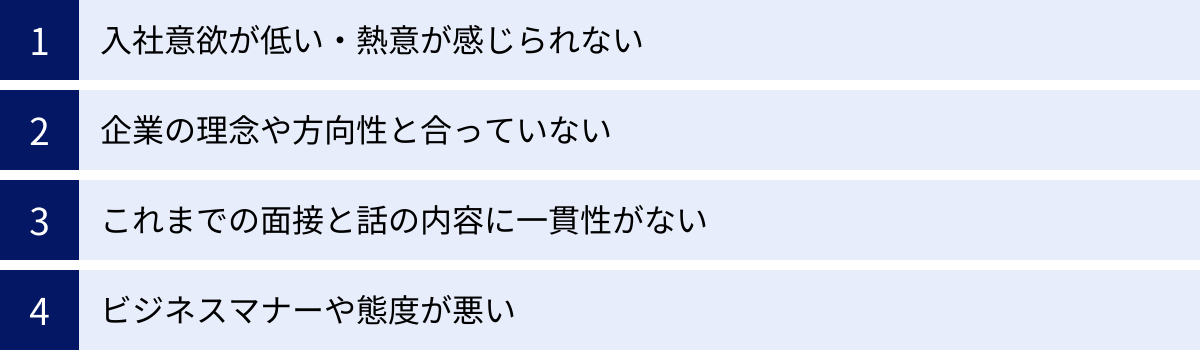

最終面接で落ちる人に共通する4つの特徴

スキルや経験は申し分ないはずなのに、なぜか最終面接で不合格になってしまう。そこには、いくつかの共通した特徴が見られます。自分では気づきにくいポイントも多いため、客観的に自己分析し、対策を立てることが重要です。ここでは、最終面接で落ちる人に共通する4つの特徴を、面接官の視点から解説します。

① 入社意欲が低い・熱意が感じられない

最終面接で最も重視されると言っても過言ではないのが「入社意欲」です。経営層は、会社の未来を託せる、情熱を持った人材を求めています。スキルが高くても、熱意が感じられなければ「内定を出しても辞退されるかもしれない」「入社してもすぐに辞めてしまうかもしれない」と判断され、採用が見送られます。

- 具体的なNG言動:

- 「内定をいただいてから考えます」というスタンス: 他社と比較検討していることを隠さず、あくまで「選んでいる」という態度を見せるのは禁物です。

- 逆質問をしない、または1つで終わる: 「特にありません」は論外ですが、準備不足が透けて見えるような質の低い質問も同様です。

- 声が小さく、表情が硬い: 自信のなさや意欲の低さとして受け取られます。オンライン面接では特に意識して、ハキハキと話すことが重要です。

- 企業の事業や理念への関心が薄い: 志望動機や企業理念に関する質問に対して、ありきたりな回答しかできない場合、本気度が低いと見なされます。

- 対策:

「なぜこの会社でなければならないのか」を自分の言葉で熱く語れるように準備しましょう。企業のIR情報や社長のメッセージを読み込み、自分の経験やビジョンと結びつけて、「この会社でしか実現できないこと」を明確にすることが、熱意を伝える最善の方法です。面接は対話の場です。相手の目を見て、熱い想いを自分の言葉で伝えましょう。

② 企業の理念や方向性と合っていない

どんなに優秀な人材でも、企業のカルチャーや目指す方向性と合っていなければ、組織の中で力を発揮することは難しく、本人にとっても企業にとっても不幸な結果に繋がります。これを「カルチャーミスマッチ」と呼び、経営層は特にこの点を警戒しています。

- 具体的なNG言動:

- 企業理念やビジョンへの共感が表面的: ウェブサイトの言葉をなぞるだけで、自分の価値観とどう結びついているのかを語れない。

- 自分のやりたいことやキャリアプランが、会社の方向性とズレている: 例えば、安定志向の強い人が、変化の激しいベンチャー企業で「安定して長く働きたい」と語っても、マッチしているとは評価されません。

- 面接官の価値観や発言を否定する: 自分の考えを主張することは大切ですが、企業の文化や価値観を真っ向から否定するような発言は、協調性の欠如と見なされます。

- 対策:

徹底した企業研究が不可欠です。事業内容だけでなく、企業理念、ビジョン、ミッション、バリュー(行動指針)を深く理解しましょう。そして、それに共感できる部分を見つけ、自身の経験や価値観と紐づけて語れるように準備します。「貴社の〇〇という価値観は、私が仕事で大切にしている△△と通じるものがあり、深く共感しています」といった形で、自分と企業との共通項を見つけ出し、アピールすることが重要です。

③ これまでの面接と話の内容に一貫性がない

選考は、一次面接から最終面接まで、すべて繋がっています。これまでの面接での発言内容と、最終面接での発言内容に矛盾があると、「どちらが本当なのか?」「信頼できない人物ではないか?」と、信頼性を大きく損ないます。

- 具体的なNG言動:

- 転職理由や退職理由が変わる: 一次面接では「キャリアアップのため」と答えたのに、最終面接では「人間関係が理由で」などと答えてしまう。

- 志望動機がブレる: 現場の仕事内容に惹かれていると話していたのに、最終面接では経営理念の話ばかりするなど、アピールするポイントが都度変わる。

- アピールする強みやスキルが異なる: 職務経歴書に書いた内容や、一次・二次で話した内容と違う強みを突然アピールし始める。

- 対策:

最終面接の前には、必ず提出した応募書類(履歴書、職務経歴書)と、これまでの面接で何を話したかを振り返りましょう。 特に、転職理由、志望動機、自己PR、キャリアプランといった核心的な部分については、一貫したストーリーで語れるように整理しておく必要があります。面接官は、過去の面接の記録を手元に置いて質問しています。話に一貫性を持たせることは、誠実さと信頼性を示す上で最低限のマナーです。

④ ビジネスマナーや態度が悪い

最終面接の相手は社長や役員です。基本的なビジネスマナーができていないと、スキルや経験を評価される以前に、「社会人としての常識がない」と判断され、一発で不合格になる可能性があります。

- 具体的なNG言動:

- 時間に遅れる: 約束を守れないルーズな人物という印象を与えます。交通機関の遅延なども考慮し、余裕を持って行動しましょう。

- 不適切な服装や身だしなみ: 清潔感のない服装や髪型は、相手に不快感を与えます。企業の雰囲気に合わせた、適切な服装を心がけましょう。

- 横柄な態度、馴れ馴れしい言葉遣い: 相手が年下であっても、敬語を正しく使い、謙虚な姿勢を忘れないことが大切です。

- 話を聞いていない、相槌がない: 相手の話を遮ったり、スマートフォンを気にしたりする態度は論外です。相手の話に真摯に耳を傾け、適切な相槌を打つことで、コミュニケーション能力の高さを示せます。

- 対策:

ビジネスマナーは、社会人としての基本です。特別な対策というよりは、日頃からの意識が重要です。面接は、相手に対する敬意が試される場でもあります。受付での対応から退室まで、常に見られているという意識を持ち、丁寧で誠実な立ち居振る舞いを心がけましょう。当たり前のことを当たり前にできることが、信頼の第一歩となります。

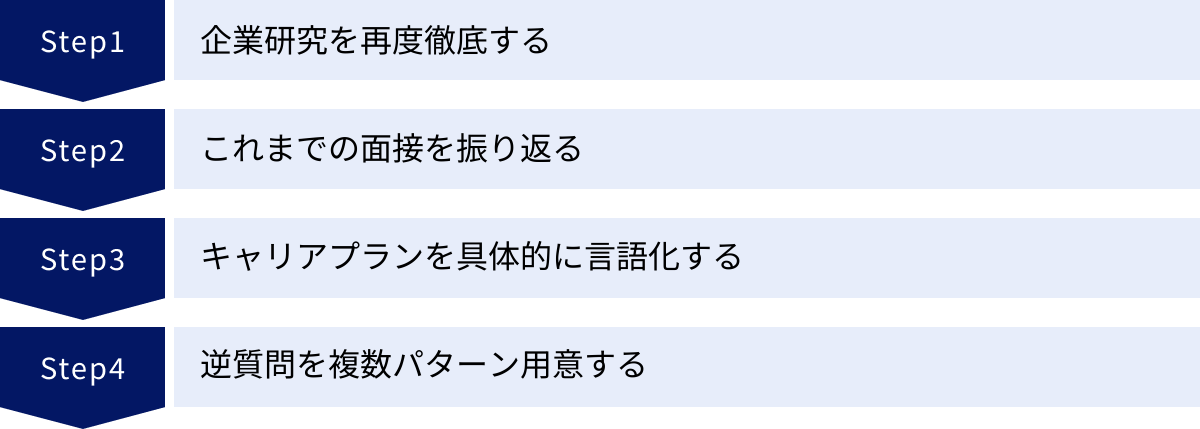

最終面接の前にやるべき4つの準備

最終面接は、これまでの努力を結実させるための最後の舞台です。付け焼き刃の対策では、経営層の鋭い視線を見抜くことはできません。内定を確実なものにするためには、戦略的かつ徹底的な準備が不可欠です。ここでは、最終面接の前に必ずやるべき4つの準備について具体的に解説します。

① 企業研究を再度徹底する

「企業研究はもう十分にやった」と思っているかもしれませんが、最終面接で求められるのは、現場レベルの理解ではなく、経営レベルの理解です。一次・二次面接とは異なる視点で、企業情報をもう一度深く掘り下げる必要があります。

- なぜ必要か:

最終面接の相手は社長や役員です。彼らと同じ目線、あるいはそれに近い視座で対話ができなければ、「会社の未来を任せたい」とは思ってもらえません。事業の表面的な理解だけでなく、その背景にある経営戦略やトップの想いを理解することが、深い対話と高い評価に繋がります。 - 何をすべきか:

- 応募企業の公式ウェブサイトを隅々まで読み込む: 事業内容や製品情報はもちろん、「会社情報」「IR情報」「ニュースリリース」「サステナビリティ」といったセクションにも必ず目を通しましょう。

- IR情報を読み解く: 上場企業であれば、投資家向け情報(IR)は宝の山です。「中期経営計画」「決算説明会資料」「有価証券報告書」には、企業の現状分析、今後の戦略、事業リスクなどが詳細に記載されています。これらの資料から企業の課題や将来の方向性を自分なりに分析し、面接での対話に活かすことができれば、他の候補者と大きく差をつけることができます。

- 競合他社の情報を調べる: 応募企業だけでなく、競合企業の動向や強み・弱みを調べることで、業界全体の中での応募企業の立ち位置を客観的に把握できます。これにより、より多角的で説得力のある志望動機や事業への提言が可能になります。

- 最新のニュースやプレスリリースを確認する: 面接直前に発表された新しいサービスや業務提携などがあれば、必ずチェックしておきましょう。最新情報への感度の高さは、学習意欲のアピールにも繋がります。

企業のトップメッセージや中期経営計画を確認する

特に重要なのが、社長や会長からのメッセージ、インタビュー記事、そして中期経営計画です。ここには、経営トップの経営哲学、会社が目指す未来の姿、そしてその実現に向けた具体的なロードマップが凝縮されています。

これらの資料を読み込むことで、「なぜこの事業に注力しているのか」「どのような人材を求めているのか」「会社が直面している最大の課題は何か」といった、経営層の関心事を推測できます。このインプットをもとに、「自分ならこの課題にどう貢献できるか」という仮説を立て、逆質問や自己PRに盛り込むことで、「当社のことを深く理解し、未来を共に考えてくれる人材だ」という強い印象を与えることができるでしょう。

② これまでの面接を振り返る

選考プロセスには一貫性が求められます。最終面接は、これまでの面接で得られた評価の上に成り立つものです。過去のやり取りを正確に思い出し、矛盾のない受け答えができるように準備することが不可欠です。

- なぜ必要か:

面接官は、過去の面接の議事録や評価シートを参照しながら質問しています。発言にブレがあると、信頼性を損ない、これまでの高評価が覆される危険性があります。また、過去の面接でうまく答えられなかった点を克服することで、成長性を示すこともできます。 - 何をすべきか:

- 提出書類(履歴書・職務経歴書)を再確認する: 自分が何を書いたかを完璧に把握しておきましょう。特に志望動機や自己PR欄は、発言の土台となります。

- 一次・二次面接でのやり取りを思い出す:

- どのような質問をされたか?

- 自分はどのように答えたか?(特に、転職理由、志望動機、強み・弱み、キャリアプランなど)

- 面接官はどのような反応だったか?(特に興味を示していた点、深掘りされた点)

- うまく答えられなかった質問、回答に詰まった質問はなかったか?

- 振り返りメモを作成する: 思い出した内容を書き出し、要点を整理します。特に、転職理由と志望動機、キャリアプランの3点については、一貫したストーリーになっているかを厳しくチェックしましょう。もし、うまく答えられなかった質問があれば、次はどう答えるか、回答を練り直しておきます。この振り返り作業が、最終面接での自信と安定した受け答えに繋がります。

③ キャリアプランを具体的に言語化する

最終面接では、「入社後、この会社で何を成し遂げ、どう成長していきたいか」という未来のビジョンが問われます。漠然とした希望ではなく、具体的で実現可能なキャリアプランを語ることが、長期的な貢献意欲の証明となります。

- なぜ必要か:

企業は、候補者が自社で長く活躍し、成長してくれることを期待しています。会社の成長方向と個人のキャリアプランが一致していれば、Win-Winの関係を築ける可能性が高いと判断されます。具体的なプランを語ることで、自己分析能力の高さと、目標達成に向けた主体性を示すことができます。 - 何をすべきか:

- 自己分析を深める: 自分の強み、弱み、価値観、興味・関心を再確認します。自分は将来どうなりたいのか(What)、それはなぜか(Why)を突き詰めて考えます。

- 企業が提供できるキャリアパスを理解する: 企業研究を通じて、その会社でどのようなキャリアが歩めるのか(職種、役職、プロジェクトなど)を把握します。

- 短期・中期・長期の計画を立てる:

- 短期(入社後〜3年): まずは与えられた職務で着実に成果を出すフェーズ。即戦力として貢献できるスキルや、新たに習得したいスキルを具体的に挙げます。「〇〇のスキルを活かして、△△プロジェクトを成功に導きたい」など。

- 中期(3年〜5年): 専門性を深める、あるいはマネジメントに挑戦するなど、役割を広げていくフェーズ。「チームリーダーとして後進の育成にも携わりたい」「〇〇分野のスペシャリストとして、社内の第一人者になりたい」など。

- 長期(5年〜10年): 会社のコアメンバーとして、事業や組織に大きな影響を与えるフェーズ。「新規事業の立ち上げを牽引したい」「経営幹部として、会社の成長戦略に携わりたい」など。

重要なのは、このキャリアプランが独りよがりなものではなく、会社の事業戦略や成長とリンクしていることです。「貴社が注力する〇〇事業の拡大に、私の△△という経験を活かし、将来的には□□という形で貢献したい」というように、自分の成長と会社の成長を重ね合わせて語れるように準備しましょう。

④ 逆質問を複数パターン用意する

逆質問は、評価を決定づける最後のチャンスです。「何かありますか?」と聞かれてから考えるのでは遅すぎます。事前に質の高い質問を複数用意しておくことが、成功の鍵です。

- なぜ必要か:

逆質問は、入社意欲、企業理解度、視座の高さをアピールする絶好の機会です。また、面接の流れや雰囲気、話した内容によって、最適な質問は変わってきます。複数のパターンを用意しておくことで、臨機応変に対応でき、より効果的なアピールが可能になります。 - 何をすべきか:

- 最低でも5〜10個の質問リストを作成する: 質問が重複してしまったり、面接の中で答えが得られてしまったりするケースに備え、多めに用意しておくと安心です。

- 異なる角度からの質問を準備する:

- 入社意欲を示す質問: 「入社前に勉強しておくべきことは?」など。

- 事業戦略に関する質問: 「中期経営計画の〇〇について、社長はどのようにお考えですか?」など。

- 組織やカルチャーに関する質問: 「ご活躍されている方に共通するスタンスは?」など。

- 自己PRに繋がる質問: 「私の〇〇という経験は、どのような場面で活かせそうでしょうか?」など。

- 質問の優先順位をつけておく: 「これだけは絶対に聞きたい」という質問を明確にしておきましょう。

- 質問の背景を説明できるようにしておく: なぜその質問をしたいと思ったのか、その背景(例:「中期経営計画を拝見し、〇〇という点に特に興味を持ちました。そこで…」)を添えることで、質問の意図が明確になり、思考の深さを示すことができます。

これらの準備を万全に行うことで、自信を持って最終面接に臨むことができます。準備の質が、内定の可能性を大きく左右することを肝に銘じましょう。

最終面接後の流れとマナー

最終面接が終わっても、まだ転職活動は完了していません。面接後の対応も、社会人としての評価の一部です。丁寧なマナーを心がけることで、最後の最後まで良い印象を維持し、気持ちよく次のステップに進むことができます。ここでは、面接後の流れと、知っておくべきマナーについて解説します。

お礼メールは送るべき?【例文あり】

最終面接後のお礼メールを送るべきか、多くの人が悩むポイントです。結論から言うと、お礼メールは必須ではありませんが、送ることを推奨します。

- 送るメリット:

- 入社意欲や熱意を再度アピールできる: 面接の場では伝えきれなかった感謝の気持ちや、面接を通じてさらに高まった入社意欲を伝えることができます。

- 丁寧で誠実な人柄を印象付けられる: 忙しい中、時間を割いてくれた面接官への感謝を示すことは、ビジネスマナーとして好印象に繋がります。

- 他の候補者との差別化: 他の候補者が送っていない場合、少しでもポジティブな印象を上乗せできる可能性があります。

- 送る際の注意点:

- タイミング: 面接当日中、遅くとも翌日の午前中までに送りましょう。時間が経ちすぎると、かえって印象が薄れてしまいます。

- 簡潔さ: 面接官は多忙です。長文のメールは読まれない可能性があります。要点を簡潔にまとめ、スクロールせずに読める程度の長さを心がけましょう。

- 定型文のコピー&ペーストは避ける: 誰にでも送れるような内容ではなく、面接で印象に残った話や、それによって感じたことなどを一文加えることで、オリジナリティが出て気持ちが伝わります。

- 件名: 「【〇月〇日 最終面接のお礼】氏名」のように、誰からの何のメールか一目で分かるようにしましょう。

- 宛名: 面接官の氏名や役職が分かる場合は正確に記載します。分からない場合は「採用ご担当者様」とします。

【お礼メール 例文】

件名:

【本日〇月〇日 最終面接のお礼】〇〇 〇〇(あなたの氏名)

本文:

株式会社〇〇

人事部 〇〇様

(面接官の部署・役職・氏名)

本日、最終面接の機会をいただき、誠にありがとうございました。

〇〇(あなたの氏名)です。

本日は、〇〇社長(面接官の役職・氏名)より、貴社の今後の事業展望や〇〇というビジョンについて直接お話を伺うことができ、貴社で働きたいという気持ちがますます強くなりました。

特に、〇〇というお話は大変印象に残り、私のこれまでの経験を活かし、貴社の成長に貢献できると確信を深めた次第です。

貴重なお時間を割いていただいたことに、改めて心より感謝申し上げます。

末筆ながら、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。

氏名:〇〇 〇〇

住所:〒XXX-XXXX 〇〇県〇〇市〇〇区…

電話番号:XXX-XXXX-XXXX

メールアドレス:XXXX@XXXX.com

面接結果はいつ頃わかるか

最終面接の結果がいつ出るかは、最も気になる点でしょう。

- 目安:

一般的には、面接後1週間から2週間程度で連絡が来ることが多いです。面接の最後に、採用担当者から「結果は〇日以内にご連絡します」といった形で、目安を伝えられることもあります。 - 結果連絡が早い/遅いケース:

- 連絡が早い場合(2〜3日以内): 合格の可能性が高いと考えられます。企業側が「この人材を早く確保したい」と考えている場合、迅速に連絡が来ることがあります。

- 連絡が遅い場合(2週間以上): 不合格のサインとは限りません。以下のような理由が考えられます。

- 他の候補者の選考が終わっていない: 複数の候補者と比較検討している場合、全員の最終面接が終わるまで結論が出ないことがあります。

- 社内での承認プロセスに時間がかかっている: 役員や関連部署など、複数の承認が必要な場合、時間がかかることがあります。

- 採用担当者が多忙である: 他の業務や採用活動で、連絡が遅れているだけの可能性もあります。

焦らず、企業から伝えられた目安の期間までは落ち着いて待つようにしましょう。

結果連絡が遅い場合の対処法

企業から伝えられた目安の期間を過ぎても連絡がない場合、不安になるのは当然です。そのような場合は、こちらから問い合わせても問題ありません。ただし、タイミングと聞き方には配慮が必要です。

- 問い合わせのタイミング:

企業から伝えられた目安の期間を2〜3日過ぎたあたりが適切なタイミングです。目安を伝えられていない場合は、面接日から2週間程度経ってからが良いでしょう。あまりに早く催促すると、せっかちな印象を与えかねません。 - 問い合わせの方法:

電話よりもメールでの問い合わせがおすすめです。担当者の都合の良い時間に確認してもらえるため、業務の妨げになりにくいです。 - メールで問い合わせる際のポイント:

- 件名で要件と氏名を明確にする。

- 丁寧な言葉遣いを心がけ、催促するような強い表現は避ける。

- いつの面接か、どのポジションかを明記する。

- 「選考状況をお伺いしたく」といった、あくまで状況確認のスタンスで問い合わせる。

【問い合わせメール 例文】

件名:

〇月〇日の最終面接の結果に関するお問い合わせ/〇〇 〇〇(あなたの氏名)

本文:

株式会社〇〇

人事部 〇〇様

お世話になっております。

〇月〇日(〇)に、〇〇職の最終面接をしていただきました、〇〇 〇〇と申します。

その節は、お忙しい中、貴重な機会をいただき誠にありがとうございました。

誠に恐縮ながら、その後の選考状況についてお伺いしたく、ご連絡いたしました。

面接の際に、結果のご連絡は〇日頃とお伺いしておりましたので、現在の状況をお教えいただけますと幸いです。

お忙しいところ大変恐縮ですが、ご確認いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

氏名:〇〇 〇〇

住所:〒XXX-XXXX 〇〇県〇〇市〇〇区…

電話番号:XXX-XXXX-XXXX

メールアドレス:XXXX@XXXX.com

転職の最終面接に関するよくある質問

ここでは、転職の最終面接に関して多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で回答します。不安を解消し、自信を持って面接に臨みましょう。

Web面接(オンライン面接)で気をつけることは?

近年、最終面接もWeb(オンライン)で実施されるケースが増えています。対面の面接とは異なる、特有の注意点があります。

- ① 通信環境と機材の事前チェックは必須:

面接の途中で音声が途切れたり、映像が固まったりするのは致命的です。事前に通信環境が安定している場所を確保し、PCやマイク、カメラのテストを必ず行いましょう。友人や家族に協力してもらい、実際に繋いでみると安心です。 - ② 背景と服装に気を配る:

生活感のある部屋が映り込むのは避けましょう。背景は白い壁などシンプルな場所を選ぶか、バーチャル背景を設定するのが無難です。服装は対面の面接と同様に、清潔感のあるスーツやビジネスカジュアルを着用します。 - ③ 目線はカメラに向ける:

画面に映る面接官の顔を見がちですが、それでは相手からは伏し目がちに見えてしまいます。話すときは、意識してPCのカメラレンズを見るようにしましょう。そうすることで、相手と視線が合っているように見え、熱意が伝わりやすくなります。 - ④ リアクションは普段より大きめに:

オンラインでは、対面に比べて表情や感情が伝わりにくいです。相槌を打つ際は少し大きめに頷いたり、普段より少し口角を上げて話したりすることを意識すると、明るくコミュニケーション能力の高い印象を与えられます。 - ⑤ カンペの利用は慎重に:

手元にメモを置くこと自体は問題ありませんが、それを棒読みするのは絶対にNGです。目線が不自然に泳ぎ、自分の言葉で話していないことがすぐに分かってしまいます。あくまで要点を確認する程度に留めましょう。

最終面接で「ほぼ内定」と言われたのに落ちることはある?

結論から言うと、落ちることは十分にあります。面接官の「ぜひうちに来てほしい」「期待しています」といった言葉は、リップサービスや社交辞令である可能性も否定できません。

- なぜ落ちるのか:

- 他の候補者との比較: あなたと同じくらい優秀で、かつ企業とのマッチ度がより高い別の候補者が現れた場合、そちらが優先されることがあります。

- 社内調整の結果: 面接官個人は採用したいと思っていても、他の役員や社長の反対、あるいは採用枠の変更など、社内の事情で不合格になるケースもあります。

- 候補者自身の言動: 「ほぼ内定」という言葉に安心し、その後の逆質問や態度で気を抜いてしまい、評価を下げてしまうこともあります。

「内定通知書を受け取るまでは、選考の途中である」という意識を常に持ち、最後まで気を抜かずに誠実な対応を心がけることが重要です。

最終面接の案内は内定のサイン?

最終面接の案内が来たということは、あなたのスキルや経験が企業の求める水準に達している証であり、内定の可能性が高い状態であることは事実です。しかし、それが内定を約束するサインではありません。

多くの企業では、最終面接に複数の候補者を呼び、その中から最も自社にマッチする人材を1名選ぶというプロセスを取ります。つまり、最終面接は「内定候補者の中から、真の内定者を決める選考の場」です。

通過率が約50%と言われていることからも分かるように、最終面接は決して「顔合わせ」や「意思確認」だけの場ではないのです。「最終まで来たから大丈夫だろう」という油断が、思わぬ不合格に繋がる最大の敵です。

最終面接が社長や役員ではない場合は?

企業の規模や組織体制によっては、最終面接の担当者が社長や役員ではなく、人事の最高責任者(CHRO)や人事部長、あるいは採用部門の責任者である場合があります。特に大企業では、社長がすべての最終面接を行うのは物理的に不可能なため、このようなケースは珍しくありません。

面接官が誰であれ、その人が「採用の最終決定権者」であることに変わりはありません。 したがって、面接に臨む心構えや準備は、相手が社長や役員の場合と全く同じです。

- 人事部長が面接官の場合:

全社的な視点から、候補者の価値観が企業文化や人事戦略に合致しているか、長期的に組織に貢献できる人材か、といった点をより重視する傾向があります。キャリアプランや組織論に関する質問が増える可能性も考えられます。

相手の役職に左右されず、「この面接が最後の関門であり、会社の未来を担う一員としてふさわしいかを見られている」という意識を持って、万全の準備で臨みましょう。