「もっと自分に合う仕事があるのではないか」「キャリアアップを目指したいけれど、いつ行動すべきだろうか」

キャリアについて考え始めると、多くの人が「転職」という選択肢を意識します。しかし、いざ転職活動を始めようと思っても、「最適なタイミングはいつなのか」という疑問に突き当たるのではないでしょうか。求人が多い時期に動くべきか、ライバルが少ない時期を狙うべきか、あるいは自分の年齢やライフステージを優先すべきか。判断基準は多岐にわたり、悩んでしまうのも当然です。

結論から言えば、転職に「万人共通の正解のタイミング」というものはありません。市場の動向という外的要因と、ご自身のキャリアプランやライフステージという内的要因を総合的に判断し、「あなたにとってのベストタイミング」を見極めることが何よりも重要です。

この記事では、転職を成功させるために知っておくべき「時期」に関するあらゆる情報を網羅的に解説します。具体的には、企業の採用活動が活発になる時期や、年代別に見たおすすめの転職タイミング、さらには個人の状況に応じた「動くべき時」と「待つべき時」の見極め方まで、深く掘り下げていきます。

この記事を読み終える頃には、あなたは漠然とした不安から解放され、自信を持って転職活動への第一歩を踏み出すための、具体的な行動計画を描けるようになっているはずです。

目次

転職活動を始めるのに最適な時期は人それぞれ

転職を考えたとき、多くの人がまず気にするのが「求人が多い時期」といった市場の動向です。確かに、求人が豊富な時期に活動すれば選択肢は広がります。しかし、それが必ずしもあなたにとってのベストタイミングであるとは限りません。なぜなら、転職の最適な時期は、「市場の動向」「個人のキャリアプラン」「ライフステージ」という3つの軸の交差点に存在するからです。

この3つの軸を理解し、自分自身の状況と照らし合わせることで、初めて「今、動くべきか」という問いに対する納得のいく答えが見つかります。

まず、「市場の動向」の軸です。これは、企業の採用活動の年間サイクルを指します。一般的に、新年度が始まる前の2月〜3月や、下半期が始まる前の8月〜9月は、多くの企業が人員計画に基づいて採用を活発化させるため、求人数がピークを迎えます。この時期は、多様な業界・職種の求人に触れることができ、キャリアの選択肢を広げる大きなチャンスとなります。一方で、多くの求職者が同時に活動するため、競争が激化するという側面も持ち合わせています。この市場のサイクルを理解し、戦略的に利用することは、転職活動を有利に進める上で非常に有効です。

次に、「個人のキャリアプラン」の軸です。これは、あなた自身が仕事を通じて何を成し遂げたいのか、どのような専門性を身につけ、どのようなポジションを目指したいのか、という未来への設計図です。例えば、「3年以内にマネジメント経験を積みたい」「未経験のIT業界に挑戦したい」「現在の専門性をさらに深め、スペシャリストとしての地位を確立したい」といった具体的な目標が、転職のタイミングを決定する重要な動機となります。市場が活況でなくても、あなたのキャリアプランを実現するために「今しかない」という求人が現れたなら、それが絶好のタイミングと言えるでしょう。キャリアプランが明確であればあるほど、転職の軸がぶれず、一貫性のある活動ができます。

最後に、「ライフステージ」の軸です。結婚、出産、育児、家族の介護、住宅の購入など、人生の節目となるイベントは、働き方や仕事に求める条件を大きく変化させます。例えば、結婚を機に将来の家計を考えて年収アップを目指す、子育てとの両立のためにリモートワークや時短勤務が可能な企業を探す、といったケースです。これらのライフイベントは、転職を考える強力なきっかけとなり得ます。福利厚生の充実度や勤務地の柔軟性といった、これまでとは異なる基準で企業を選ぶ必要が出てくるかもしれません。ライフステージの変化は、キャリアを見つめ直し、より自分らしい働き方を実現するための転機となり得ます。

ここで重要なのは、これら3つの軸を個別に考えるのではなく、総合的に捉えることです。例えば、市場が最も活況な2月〜3月であっても、あなた自身が重要なプロジェクトの佳境にいるのであれば、それは最適なタイミングとは言えないかもしれません。逆に、市場が落ち着いている時期でも、あなたのキャリアプランに完全に合致し、かつ子育てと両立できる理想的な条件の求人が出たならば、迷わず応募すべきでしょう。

よくある悩みとして、「周りの友人が次々と転職していくのを見て焦りを感じる」「今の会社に大きな不満はないけれど、このまま働き続けていいのか漠然とした不安がある」といった声が聞かれます。しかし、他人の動向や漠然とした不安に流されて行動するのは危険です。焦って転職活動を始めても、軸が定まっていなければ、結局どのような企業を選べば良いのか分からなくなってしまいます。

転職活動を成功させるための第一歩は、外部の動向に惑わされず、まず自分自身の内面と向き合うことです。「なぜ転職したいのか」「転職によって何を実現したいのか」を深く掘り下げ、自身のキャリアプランとライフステージの現状を整理することから始めましょう。その上で、市場の動向という武器をどのように活用するかを考える。この順番こそが、後悔のない転職を実現するための王道です。

結局のところ、転職活動を始めるのに最適な時期は人それぞれです。この記事を通して、市場の一般的な動向を学びつつ、最終的にはあなた自身の「内なる声」に耳を傾け、「自分にとってのベストタイミング」を自信を持って判断できるようになることを目指しましょう。

求人が増える時期・減る時期【1年間の動向】

転職活動を戦略的に進める上で、企業の採用活動の年間サイクル、つまり「求人がいつ増えて、いつ減るのか」を把握しておくことは非常に重要です。市場の動向を知ることで、計画的に準備を進め、より多くの選択肢の中から自分に合った企業を見つけられる可能性が高まります。

ここでは、1年間の求人数の変動と、その背景にある企業の事情について詳しく解説します。

| 時期 | 求人動向 | 主な特徴と背景 |

|---|---|---|

| 2月〜3月 | 増加(ピーク) | 4月入社に向けた採用。年度末の予算消化。夏のボーナス後の退職者補充の前倒し。 |

| 4月〜5月 | やや減少後、増加 | 第二新卒・若手向け求人が増加。新卒採用の未充足分や早期離職者の補充。 |

| 6月 | 減少 | 賞与支給時期。人事部門が新入社員研修などで多忙なため、採用活動は一時的に落ち着く。 |

| 7月 | やや増加 | 夏のボーナス後の退職者補充が本格化。 |

| 8月〜9月 | 増加(ピーク) | 10月入社(下期開始)に向けた採用。通期採用計画の中間地点。 |

| 10月〜11月 | やや増加 | 冬のボーナス後の退職を見越した採用。プロジェクト単位での増員募集。 |

| 12月 | 減少 | 年末休暇や予算策定時期。採用活動は落ち着く傾向。 |

| 1月 | 増加傾向 | 年が明け、採用活動が再開。4月入社に向けた採用活動の本格化が始まる。 |

求人が最も増えるのは2〜3月と8〜9月

1年の中で、転職市場が最も活気づくのが、新年度(4月)を目前に控えた2月〜3月と、下半期(10月)のスタートに向けた8月〜9月の2つの時期です。

2月〜3月は、多くの企業が4月からの新事業年度に向けて組織体制を固めるため、採用活動を最も活発化させます。新年度の事業計画に基づいて必要な人員を確保しようとする動きや、年度末までに採用予算を使い切りたいという企業の経理上の都合も、求人増加を後押しします。また、夏のボーナス支給後の退職者を見越して、早めに採用活動を開始する企業も少なくありません。

この時期に転職活動を行う最大のメリットは、圧倒的な求人数の多さです。大手企業からベンチャー企業まで、多様な業界・職種の求人が一斉に市場に出回るため、これまで視野に入れていなかったような企業やポジションに出会える可能性があります。選択肢が豊富にあるため、複数の企業を比較検討しながら、じっくりと自分に合った転職先を選ぶことができます。

しかし、メリットの裏には注意点も存在します。求人が多いということは、それだけライバルとなる求職者も多いということです。特に人気の高い企業や職種では、応募が殺到し、競争率が非常に高くなります。そのため、他の求職者との差別化を図れるような、質の高い応募書類や面接でのアピールが不可欠です。また、企業側も4月入社という明確な目標があるため、選考プロセスがスピーディーに進む傾向があります。このスピード感についていくためには、自己分析や企業研究といった事前準備を年内のうちから着実に進めておく必要があります。

8月〜9月も同様に、10月からの下半期に向けた体制強化のために求人が増える時期です。6月〜7月の夏のボーナスを受け取ってから退職する人が多いため、その後任者の補充を目的とした求人が一気に増加します。

この時期も2月〜3月期と同様に求人数が多く、活発な転職市場となります。上半期の業績を踏まえて、下半期に事業を拡大する企業からの増員募集なども期待できるでしょう。

4〜5月は第二新卒・若手向け求人が狙い目

4月になり新年度が始まると、2月〜3月のピーク時と比較して求人数は一度落ち着きます。しかし、この4月〜5月は、特に第二新卒や20代の若手層にとって大きなチャンスが眠っています。

この時期に増える求人の背景には、主に2つの理由があります。一つは、新卒採用で予定していた人数を確保できなかった企業による追加募集です。もう一つは、残念ながら4月に入社した新入社員が早期に退職してしまい、その欠員を補充するための募集です。

これらの求人の特徴は、即戦力としてのスキルや経験よりも、応募者のポテンシャルや学習意欲を重視する傾向が強いことです。そのため、社会人経験は浅くても、新しい環境で成長したいという強い意欲があれば、未経験の業界や職種へキャリアチェンジできる可能性が十分にあります。企業側も若手人材の育成を前提としているため、入社後の研修制度が充実しているケースが多いのも魅力です。

ただし、注意点として、企業全体で大々的に行う採用活動ではないため、求人数は限定的です。また、ポテンシャル採用が中心となるため、給与水準は即戦力採用に比べると高くない可能性があります。しかし、キャリアの方向性を修正したい、新しい分野に挑戦したいと考える若手にとっては、非常に価値のあるタイミングと言えるでしょう。

10〜11月は冬のボーナス後の退職を見越した求人が増加

下半期がスタートし、年末が近づいてくる10月〜11月も、転職市場は再び活気を帯びてきます。この時期の求人増加は、主に冬のボーナス(12月)支給後に退職する社員を見越した、先を見据えた採用活動が中心となります。年明けの1月〜2月に入社できる人材を確保したい企業や、年度末(3月)までに完了させたいプロジェクトのための増員募集などがこれにあたります。

この時期のメリットは、2月〜3月や8月〜9月のピーク時に比べて、活動しているライバルの数が比較的少ない傾向にあることです。そのため、競争率がやや緩和され、落ち着いて選考に臨める可能性があります。また、年末年始を挟むことで、選考スケジュールに余裕が生まれ、企業研究や面接対策にじっくりと時間をかけられる場合もあります。

一方で、企業側も年末の業務や来年度の計画策定で多忙な時期に入るため、選考の連絡が遅れたり、面接日程の調整が難航したりすることもあるかもしれません。根気強く、丁寧なコミュニケーションを心がけることが大切です。

6月・12月は求人が少なくなる時期

1年の中で、求人数が比較的少なくなる、いわゆる「閑散期」にあたるのが6月と12月です。

6月は、多くの企業で夏の賞与の査定や支給が行われる時期です。また、人事部門は4月に入社した新入社員の研修やフォローで手一杯になっていることが多く、新たな中途採用活動は一時的に優先順位が下がる傾向にあります。

12月も同様に、年末休暇を控えていることや、多くの企業で来年度の事業計画や予算策定が大詰めを迎えることから、採用活動は一旦落ち着きます。クリスマスや忘年会など、社内外のイベントが多いことも、採用担当者が多忙になる一因です。

しかし、「求人が少ない=転職活動に不向き」と考えるのは早計です。求人数が少ないということは、ライバルも少ないということを意味します。この時期をあえて狙う「穴場」戦略も存在します。急な欠員補充などで、この時期でも採用を継続している企業もあり、そうした求人は競争率が低く、じっくりと自分をアピールできる可能性があります。また、企業側にも時間的な余裕が生まれ、一人ひとりの応募者と丁寧に向き合ってくれることも期待できます。希望する業界や職種が明確で、焦らずに活動できる人にとっては、意外な好機となるかもしれません。

なぜ求人が増えたり減ったりするの?

このように、年間の求人数には明確な波があります。その背景には、主に2つの大きな要因が関係しています。

企業の採用計画が関係している

企業の採用活動は、思いつきで行われているわけではありません。ほとんどの企業、特に大手企業では、年度ごとに事業計画が策定され、それに基づいて人員計画と採用予算が決定されます。

多くの日本企業は4月〜翌年3月を事業年度としており、このサイクルが採用活動の波を生み出す最大の要因です。4月の新年度開始に向けて万全の体制を整えるために、第4四半期(1月〜3月)に採用活動が活発化します。同様に、10月からの下半期に向けては、第2四半期(7月〜9月)に採用のピークが訪れます。このように、企業の事業サイクルと採用計画が、転職市場の季節的な変動を直接的に生み出しているのです。

ボーナス後の退職者が増える時期と連動している

もう一つの大きな要因は、賞与(ボーナス)支給のタイミングです。多くのビジネスパーソンは、転職を決意していても、「せっかくならボーナスをもらってから辞めたい」と考えるのが自然です。

一般的に、夏のボーナスは6月〜7月、冬のボーナスは12月に支給されます。そのため、ボーナス支給後には退職者が増加する傾向があります。企業は、この退職による欠員を予測し、その補充のために採用活動を行います。夏のボーナス後の退職者補充は8月〜9月の求人増に、冬のボーナス後の退職者補充は1月〜3月の求人増に、それぞれ繋がっていきます。

このように、求職者側の「ボーナスをもらってから」という心理と、企業側の「欠員を補充したい」というニーズが連動することで、転職市場の大きなうねりが生まれているのです。

【年代別】転職におすすめのタイミング

転職市場の年間動向と並行して考慮すべき重要な要素が、ご自身の「年代」です。20代、30代、40代では、企業から期待される役割や求められるスキルセットが大きく異なります。それぞれの年代の特性を理解し、自身のキャリアステージに合ったタイミングで行動することが、転職成功の確率を高める鍵となります。

20代の転職タイミング

20代は、キャリアの基盤を築く非常に重要な時期です。社会人としてのポータブルスキルを習得し、自身の適性や興味を探求しながら、将来の方向性を定めていきます。20代の転職は、大きく「第二新卒」と「社会人経験3年以上」の2つのフェーズに分けて考えることができます。

第二新卒(社会人1~3年目)

新卒で入社してからおおよそ3年以内の求職者は、「第二新卒」として扱われます。この時期の転職における最大の武器は、若さとポテンシャル、そして柔軟性です。

第二新卒に企業が期待するのは、即戦力としての高い専門スキルではありません。むしろ、基本的なビジネスマナーを身につけつつも、まだ特定企業の文化に染まりきっていない「真っさらな状態」に近いことが魅力と映ります。新しい知識やスキルを素直に吸収する学習意欲、そして変化に対応できる柔軟性が高く評価されるのです。

このタイミングでの転職がおすすめなのは、キャリアの軌道修正をしたい場合です。例えば、「新卒で入った業界が、どうしても自分には合わないと感じた」「実際に働いてみて、もっと興味のある職種が見つかった」といったケースです。第二新卒向けの求人では、未経験者歓迎のポテンシャル採用も多いため、異業種・異職種へのキャリアチェンジに挑戦できる最後のチャンスとも言われています。

ただし、注意点もあります。勤続年数が短いため、採用担当者から「忍耐力がないのでは」「またすぐに辞めてしまうのではないか」という懸念を抱かれやすいのも事実です。この懸念を払拭するためには、ネガティブな退職理由をそのまま伝えるのではなく、「〇〇という経験を通じて、△△という分野でキャリアを築きたいと強く思うようになった」といった、前向きで説得力のある転職理由を語る必要があります。新卒時の就職活動の反省点を踏まえ、なぜ今度はこの企業でなければならないのかを論理的に説明できるかどうかが、選考突破の鍵となります。

社会人経験3年以上

社会人として3年以上の経験を積むと、第二新卒とは見られ方が変わってきます。この段階では、基本的なビジネスマナーに加えて、一定の業務経験とポータブルスキル(論理的思考力、コミュニケーション能力、課題解決能力など)が身についていると見なされます。

このタイミングでの転職は、主に2つのパターンが考えられます。一つは、「同職種でのキャリアアップ」です。現職で培ったスキルや実績を武器に、より待遇の良い企業や、より大きな裁量権を持って働ける企業を目指します。例えば、中小企業で営業経験を積んだ人が、大手企業の営業職に挑戦して年収アップを狙うといったケースです。実績が明確であれば、企業からの評価も得やすく、スムーズな転職が期待できます。

もう一つは、「培ったスキルを活かした異業種・異職種への転職」です。例えば、事業会社で培ったマーケティングスキルを活かして広告代理店に転職する、IT業界で得たプロジェクトマネジメントの経験を活かして他業種の社内DX推進担当になる、といった形です。全くの未経験からの挑戦ではありませんが、これまでの経験を応用してキャリアの幅を広げることができます。

この時期は、仕事の面白さや責任も増してくる一方で、キャリアの方向性に迷いが生じやすい時期でもあります。自身の強みと市場価値を客観的に把握し、30代以降のキャリアを見据えた戦略的な転職を考えることが重要です。

30代の転職タイミング

30代は、仕事における責任が増し、専門性やマネジメント能力が問われるようになる年代です。同時に、結婚や出産といったライフイベントを迎える人も多く、キャリアとプライベートの両立が大きなテーマとなります。

ライフイベント(結婚・出産など)を見据えて

結婚、出産、育児、住宅購入といったライフイベントは、働き方や仕事に求める条件を見直す大きなきっかけとなります。30代の転職では、ワークライフバランスを重視する傾向が強まります。

例えば、結婚を機に将来の家計を安定させるため、より高い年収を目指せる企業へ転職する。出産・育児を見据え、産休・育休制度が整っているか、時短勤務やリモートワークは可能か、といった福利厚生や働き方の柔軟性を重視して企業を選ぶ、といったケースです。

ライフイベントを「前に」転職するか、「後に」転職するかは、個人の価値観や状況によって異なります。イベント前に転職を済ませておけば、新しい環境に慣れた状態でライフステージの変化を迎えられるというメリットがあります。一方で、イベント後に転職活動をすれば、実際に必要となった条件(例:子供の保育園の送り迎えに間に合う勤務時間)に基づいて、より具体的な企業選びができます。いずれにせよ、自身のライフプランとキャリアプランをすり合わせ、長期的な視点で判断することが不可欠です。

マネジメント経験を積んだ後

30代半ばから後半にかけては、多くの人がプレイヤーとしての役割だけでなく、後輩の指導やチームリーダーといったマネジメントの役割を担い始めます。たとえ役職がついていなくても、プロジェクトリーダーや小規模なチームのまとめ役といった経験は、市場価値を高める貴重な資産となります。

リーダーシップやマネジメントの経験を少しでも積んだ後のタイミングは、管理職候補としての転職を目指す絶好の機会です。企業は、実務能力とマネジメント能力を兼ね備えた30代の人材を、将来の幹部候補として求めています。現職でマネジメントのポジションが空く見込みがない場合や、より大きな組織でマネジメントに挑戦したい場合に、転職は有効な選択肢となります。

面接では、単に「チームをまとめていました」と話すだけでなく、「〇人のチームで、△△という目標に対し、□□という課題がありましたが、メンバーの役割分担を最適化し、定期的な1on1ミーティングを導入することで、目標を120%達成しました」のように、具体的な状況、課題、行動、結果をセットで語ることで、あなたのマネジメント能力を効果的にアピールできます。

40代の転職タイミング

40代の転職は、20代や30代とは異なり、ポテンシャルで評価されることはほとんどありません。企業が求めるのは、即戦力として事業に貢献できる高度な専門性や、組織を牽引できる豊富なマネジメント経験です。求人の数は減少傾向にありますが、求められる要件に合致すれば、ハイクラスなポジションへの転職も十分に可能です。

専門性や管理職経験を活かす

40代の転職市場で最も評価されるのは、長年のキャリアで培われた「あなたにしかできないこと」です。それは、特定の業界や技術領域における深い知見かもしれませんし、大規模な組織を率いてきた実績かもしれません。

これまでのキャリアを棚卸しし、自分の核となる強みは何かを明確にすることが出発点となります。その上で、その強みを最大限に活かせる企業やポジションを探します。例えば、特定分野の技術スペシャリストとして、より高度な研究開発ができる環境を求める、あるいは、豊富な部長経験を活かして、成長中のベンチャー企業で事業部長として経営に参画する、といったキャリアパスが考えられます。これまでの経験と人脈を総動員して、戦略的にアプローチすることが求められます。

役職定年が見えたとき

多くの企業では、一定の年齢に達すると管理職から外れる「役職定年制度」が導入されています。役職定年を迎えると、給与が大幅に下がるケースも少なくありません。

自身の会社の役職定年が見えてきたタイミングは、セカンドキャリアを考える上での一つの節目となります。役職定年を迎える前に、これまでの管理職としての経験や専門性を正当に評価してくれる企業へ転職することは、生涯年収を維持・向上させるための有効な戦略です。

この年代の転職では、これまでに築いた社内外の人脈が大きな力となることもあります。リファラル(紹介)採用や、ヘッドハンターからのスカウトなども積極的に活用し、あらゆる可能性を探ることが成功の鍵となります。転職活動が長期化する可能性も視野に入れ、腰を据えて取り組む姿勢が重要です。

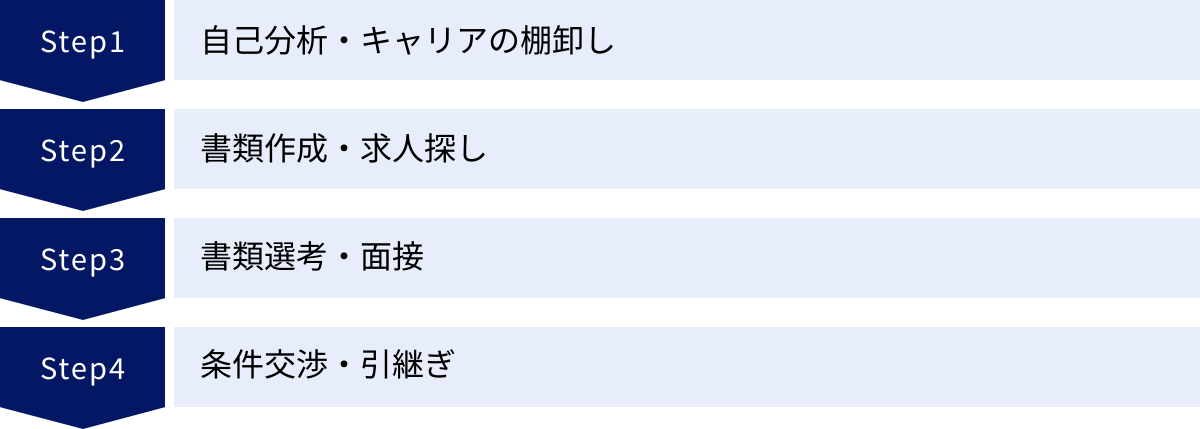

転職活動の4ステップと平均期間

転職を決意してから、実際に新しい会社で働き始めるまでには、どれくらいの時間がかかるのでしょうか。一般的に、転職活動にかかる期間は、おおよそ3ヶ月から6ヶ月程度と言われています。もちろん、活動の進め方や市場の状況によって個人差はありますが、大まかな流れと各ステップの期間を把握しておくことで、計画的に、そして心に余裕を持って活動を進めることができます。

転職活動は、大きく分けて以下の4つのステップで進行します。

準備:自己分析・キャリアの棚卸し(約1ヶ月)

転職活動の成否は、この最初の「準備」段階で9割が決まると言っても過言ではありません。焦って求人サイトを眺め始める前に、まずはじっくりと自分自身と向き合う時間を確保しましょう。このステップの目的は、転職の「軸」を明確にすることです。

自己分析では、「なぜ転職したいのか(Why)」という動機を深く掘り下げます。現職への不満(給与、人間関係、労働時間など)を洗い出すだけでなく、「どのような状態になれば満足なのか」という理想の状態を具体的に言語化することが重要です。さらに、「自分は何を大切にして働きたいのか(価値観)」、「何にやりがいを感じるのか(興味・関心)」、「得意なことは何か(強み)」、「苦手なことは何か(弱み)」を整理します。

キャリアの棚卸しでは、「これまで何をしてきたのか(What)」を客観的な事実として書き出します。所属した部署、担当した業務、具体的なプロジェクト、そしてその中での自分の役割と成果を、できるだけ数値を用いて具体的に記述します。例えば、「営業として売上目標を達成した」だけでなく、「新規顧客開拓において、〇〇という手法を用いて前年比150%の売上を達成し、社内の新人賞を受賞した」のように、具体的な行動と結果をセットで記録することがポイントです。

この自己分析とキャリアの棚卸しを通じて、「これから何をしたいのか(Will)」というキャリアプランが見えてきます。この準備段階で作成した自己分析の記録は、後の職務経歴書作成や面接対策の土台となる、非常に重要なドキュメントです。この工程を丁寧に行うことで、その後の活動が格段にスムーズになります。

応募:書類作成・求人探し(約1ヶ月)

転職の軸が固まったら、次はいよいよ具体的な行動に移ります。このステップでは、応募書類の作成と、自分の希望に合った求人を探す作業を並行して進めます。

書類作成では、主に「履歴書」と「職務経歴書」を用意します。履歴書は基本的なプロフィールを記載する定型的な書類ですが、職務経歴書はあなたのキャリアとスキルを企業にアピールするための最重要ツールです。準備段階で行ったキャリアの棚卸しを基に、企業の採用担当者が「この人に会ってみたい」と思うような、魅力的で分かりやすい書類を作成します。応募する企業が求める人物像に合わせて、アピールする経験やスキルの順番を入れ替えたり、表現を工夫したりすることが、書類選考の通過率を高めるコツです。

求人探しには、様々な方法があります。

- 転職サイト: 自分のペースで幅広い求人情報を閲覧できます。

- 転職エージェント: キャリアアドバイザーが、非公開求人の紹介やキャリア相談、選考対策など、多岐にわたるサポートを提供してくれます。

- ダイレクトリクルーティング(スカウト)サービス: 職務経歴を登録しておくと、興味を持った企業から直接オファーが届きます。

- リファラル採用: 友人や知人の紹介を通じて応募します。

- 企業の採用ページ: 興味のある企業のウェブサイトから直接応募します。

これらの方法を複数組み合わせることで、より多くのチャンスに巡り会うことができます。この段階では、少しでも興味を持った求人には積極的に応募していく姿勢が大切です。一般的に、応募から書類選考の結果が出るまでには1週間〜2週間程度かかります。

選考:書類選考・面接(約1ヶ月)

書類選考を通過すると、いよいよ面接のフェーズに進みます。面接は通常、一次面接、二次面接、最終面接と、2〜3回程度行われるのが一般的です。一次面接は人事担当者や現場の担当者、二次面接は部署の責任者、最終面接は役員クラスが担当することが多く、それぞれの段階で見られるポイントが異なります。

面接に臨む前には、徹底した準備が不可欠です。「志望動機」「自己PR」「転職理由」「強み・弱み」「キャリアプラン」といった頻出の質問に対しては、自分の言葉でよどみなく答えられるように準備しておきましょう。準備段階で作成した自己分析のメモがここでも役立ちます。

また、応募企業の研究も欠かせません。企業の公式ウェブサイト、中期経営計画、プレスリリースなどを読み込み、事業内容、企業理念、今後の方向性などを深く理解します。その上で、「自分のどのようなスキルや経験が、この企業のどのような課題解決に貢献できるか」を具体的に語れるようにしておくことが重要です。

面接の最後には、ほぼ必ず「何か質問はありますか?」と尋ねられます。これは、あなたの入社意欲や企業理解度を測るための重要な機会です。「特にありません」と答えるのは避け、事前に準備した企業研究に基づく鋭い質問をすることで、熱意をアピールしましょう。

面接の結果が出るまでには、数日から1週間程度かかるのが一般的です。複数の企業の選考を同時に進める場合は、スケジュール管理が重要になります。

内定・退職:条件交渉・引継ぎ(約1ヶ月)

最終面接を通過し、企業から「内定」の通知を受けたら、転職活動もいよいよ最終段階です。しかし、ここで気を抜いてはいけません。入社を決める前に、やるべきことがいくつかあります。

まず、労働条件の確認です。企業から提示される「労働条件通知書」に記載された、給与、役職、勤務地、勤務時間、休日、福利厚生などの内容を隅々まで確認します。もし、面接で聞いていた内容と異なる点や、交渉したい点(特に給与など)があれば、このタイミングで誠意をもって交渉します。

複数の企業から内定を得た場合は、提示された条件や、これまでの選考を通じて感じた企業文化、仕事内容、キャリアパスなどを総合的に比較し、自分にとって最良の選択は何かを冷静に判断します。

入社する企業を決定し、内定を承諾したら、次に行うのが現職の退職手続きです。法律上は退職の意思を伝えてから2週間で退職できますが、円満退職のためには、就業規則に定められた期間(通常は1ヶ月前まで)を守り、直属の上司に直接、退職の意思を伝えるのがマナーです。強い引き留めに遭うこともありますが、感謝の気持ちを伝えつつも、決意が固いことを誠実に伝えましょう。

退職日までの期間は、後任者への業務の引継ぎを責任をもって行います。引継ぎ資料を作成し、丁寧な説明を心がけることで、最後まで職場に貢献する姿勢を示すことが、良好な関係を保ったまま退職するための鍵となります。

転職を考え始めるべき個人のタイミング

転職市場が活況な時期や、年代ごとの一般的なキャリアパスも重要ですが、最終的に転職という大きな決断を下すのは、あなた自身です。市場の動向とは別に、あなた個人の内面から「今が動くべき時かもしれない」というサインが発せられることがあります。ここでは、転職を具体的に考え始めるべき、個人の内的なタイミングについて解説します。

スキルアップやキャリアチェンジをしたいとき

「今の仕事は一通りできるようになったが、これ以上の成長実感がない」

「このまま同じ仕事を続けていても、市場価値が高まる気がしない」

このような感覚は、転職を考える重要なサインの一つです。仕事がルーティン化し、知的な刺激や挑戦の機会が失われると、仕事へのモチベーションは低下しがちです。人間は、新しいことを学び、できることが増えていく過程で成長を実感し、やりがいを感じるものです。

現職の環境では、あなたが望むスキル(例えば、最新のデジタルマーケティング手法や、高度なデータ分析技術など)を習得する機会が限られている場合、より高度な専門性を追求できる環境や、新しいスキルを学べるポジションを求めて転職を考えるのは、非常にポジティブで健全な動機です。

また、現職での経験を通じて、全く異なる分野への興味が湧き、キャリアチェンジをしたいと考えるようになることもあります。例えば、法人営業として顧客の課題をヒアリングするうちに、製品開発そのものに携わりたいと感じ、商品企画職への転職を目指すケースです。このようなキャリアチェンジは、自分の新たな可能性を追求する上で大きな一歩となります。

スキルアップやキャリアチェンジを目的とする転職では、「なぜそのスキルが必要なのか」「なぜその分野に挑戦したいのか」という目的意識を明確に持つことが不可欠です。目的が明確であれば、学習意欲も高まり、転職活動においても熱意が伝わりやすくなります。

今の会社に不満や将来への不安を感じたとき

働く上で、何らかの不満を感じることは誰にでもあります。しかし、その不満が一時的なものではなく、慢性的で、かつ改善の見込みがないと感じる場合は、環境を変えることを検討すべきタイミングかもしれません。

具体的には、以下のような不満や不安が挙げられます。

- 評価・給与への不満: 自分の成果が正当に評価されていない、会社の給与水準が業界平均と比べて低い、昇給の見込みがない。

- 人間関係のストレス: 上司との相性が悪い、チーム内のコミュニケーションが機能していない、ハラスメントがある。

- 労働環境の問題: 長時間労働が常態化している、休日出勤が多い、ワークライフバランスが取れない。

- 企業文化とのミスマッチ: 会社の価値観や意思決定のプロセスに共感できない。

- 会社の将来性への不安: 会社の業績が悪化している、主力事業が斜陽産業である、将来的なビジョンが見えない。

これらの不満や不安は、仕事のモチベーションを著しく低下させ、心身の健康に悪影響を及ぼす可能性もあります。もちろん、まずは社内での解決(部署異動の希望を出す、上司に相談するなど)を試みることも重要ですが、会社の構造的な問題が原因である場合、個人の努力だけでは解決が困難なことも少なくありません。

そのような状況に陥ったとき、転職は現状を打破し、より健全で満足度の高い労働環境を手に入れるための有効な手段となります。ただし、転職活動の際には、単なる不満の表明で終わらせず、「次の職場では〇〇という環境で、△△を実現したい」というポジティブな目標に転換することが重要です。これにより、建設的な企業選びが可能になります。

やりたい仕事や目指すキャリアが明確になったとき

「この経験を活かせば、もっと〇〇な分野で活躍できるはずだ」

「私の本当にやりたい仕事は、これだったんだ」

社会人経験を積む中で、様々な業務やプロジェクトに関わるうちに、自分の強みや適性、そして心から情熱を注げる仕事が何であるかに気づく瞬間が訪れることがあります。これは、転職を考える上で最も理想的で、成功しやすいタイミングと言えるでしょう。

新卒の時点では、まだ社会のことも自分のこともよく分からず、漠然としたイメージで会社を選んだ人も少なくありません。しかし、実際に働いてみることで、「顧客と直接対話することに喜びを感じる」「データを分析して課題を発見するのが得意だ」「チームをまとめてプロジェクトを推進することにやりがいを感じる」といった、具体的な自己理解が深まっていきます。

このように、自身のキャリアの軸となる「やりたいこと」や「なりたい姿」が明確になったとき、現職の環境がその実現に最適でないのであれば、転職はキャリアを飛躍させるための強力なエンジンとなります。

このタイミングでの転職は、目的意識が非常に明確であるため、志望動機にも強い説得力が生まれます。面接官に対しても、これまでの経験と将来のビジョンを一貫性をもって語ることができるため、高い評価を得やすい傾向にあります。漠然とした憧れではなく、実体験に裏打ちされたキャリアプランは、あなたの市場価値を最大限に高める武器となるのです。

転職を避けるべき・考え直した方がよいタイミング

転職はキャリアを好転させる力を持つ一方で、タイミングを誤ると、かえって状況を悪化させてしまうリスクもはらんでいます。勢いや感情だけで行動する前に、一度立ち止まって「本当に今がその時か?」と自問自答することは非常に重要です。ここでは、転職を避けるべき、あるいは慎重に考え直した方がよいタイミングについて解説します。

仕事の繁忙期やプロジェクトの途中

転職活動は、想像以上に時間と精神的なエネルギーを消耗するものです。日中の業務をこなしながら、夜や休日に企業研究を行い、応募書類を作成し、面接の準備をするのは決して楽ではありません。

現職が繁忙期に差し掛かっているときや、自身が中心的な役割を担うプロジェクトが進行中のタイミングでの転職活動は、避けるのが賢明です。このような時期に無理に活動を始めると、本業への集中力が散漫になり、ミスを誘発したり、チームに迷惑をかけたりする可能性があります。一方で、転職活動にも十分な時間を割けず、準備不足のまま選考に臨むことになり、結果的にどちらも中途半端になってしまう「共倒れ」のリスクが高まります。

また、倫理的な観点からも、自分が責任を持つプロジェクトを途中で投げ出すような形で退職することは、社会人としての信頼を損なう行為です。たとえ会社を辞めるとしても、最後まで自分の責務を全うする姿勢は、あなたの評判を守る上で非常に重要です。業界は意外と狭いもので、どこで誰と繋がるか分かりません。

したがって、転職活動を始めるのは、プロジェクトに一区切りがついた後や、繁忙期を過ぎて業務が比較的落ち着いた時期を狙うのが理想的です。計画的にタイミングを見計らうことで、心に余裕をもって、質の高い転職活動を行うことができます。

一時的な感情で「辞めたい」と思っているだけ

仕事で大きなミスをして上司に厳しく叱責された、理不尽な要求をされてカッとなった、同僚と意見が衝突して気まずくなった――。このような突発的でネガティブな出来事が引き金となり、「もうこんな会社辞めてやる!」と感情的に思い詰めてしまうことは、誰にでもあるかもしれません。

しかし、このような一時的な感情の昂りに任せて退職届を出すのは、非常に危険です。多くの場合、後になって「なぜあんな短絡的な決断をしてしまったのだろう」と後悔することになります。

感情的な「辞めたい」という衝動に駆られたときは、まず行動を起こす前に、冷静になるための時間を置くことが何よりも大切です。例えば、その日は早く帰って好きなことをする、週末に友人に話を聞いてもらう、有給休暇を取得して仕事から物理的に距離を置く、といった方法が有効です。

感情が落ち着いた後で、改めて「なぜ辞めたいと思ったのか」その根本原因を分析してみましょう。それは、本当に会社そのものの問題なのか、それとも特定の人物との関係性の問題なのか。部署を異動すれば解決する問題ではないか。自分の受け止め方や行動を少し変えることで、状況は改善しないだろうか。転職という最終手段に訴える前に、社内で解決できる道がないかを探る視点も重要です。一時的な感情に流されず、客観的かつ長期的な視点で自分のキャリアを見つめ直すことが、後悔のない選択に繋がります。

転職理由が漠然としている

「なんとなく、今の仕事がつまらない」

「ここよりもっと良い会社が、どこかにあるはずだ」

「周りも転職しているし、自分もそろそろかな」

このように、転職したい理由は明確に説明できないものの、漠然とした不満や焦りから転職を考えている場合も、一度立ち止まるべきサインです。

転職の軸、すなわち「転職によって何を解決し、何を実現したいのか」が曖昧なまま活動を始めても、十中八九うまくいきません。なぜなら、自分の中に明確な判断基準がないため、膨大な求人情報の中からどの企業を選べば良いのか分からなくなってしまうからです。運良く内定を得られたとしても、入社後に「思っていたのと違った」というミスマッチが生じ、再び同じような不満を抱えて短期離職に繋がるリスクが非常に高くなります。

転職は、あくまでキャリアにおける目的を達成するための「手段」です。転職すること自体が目的になってしまっている状態では、成功はおぼつきません。

もし、あなたの転職理由が漠然としているのであれば、それは自己分析が不足している証拠です。なぜ「つまらない」と感じるのか、その原因を深く掘り下げてみましょう。「挑戦的な仕事がしたいのか」「もっと裁量権が欲しいのか」「正当な評価が欲しいのか」「専門性を高めたいのか」。原因を特定することで、初めて「じゃあ、次はこういう会社に行こう」という具体的な目標が見えてきます。

転職理由が明確に言語化できるレベルになるまで、本格的な応募活動は控えるべきです。自己分析を徹底し、自分の価値観とキャリアプランを固めることこそが、成功への最短ルートなのです。

転職時期に関するよくある質問

転職活動を進める上では、時期に関して様々な疑問や悩みが浮かんでくるものです。ここでは、多くの人が抱える代表的な質問に対して、具体的なメリット・デメリットを交えながら回答していきます。

在職中と退職後、どちらに活動すべき?

これは、転職活動における最大の悩みの一つです。どちらの選択肢にもメリットとデメリットがあり、どちらが正解かは個人の状況によります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を選びましょう。

在職中に活動するメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 収入が途絶えない経済的な安心感 | 時間的な制約が大きい |

| 精神的な余裕を持って活動できる | 面接の日程調整が難しい |

| 職歴にブランク(空白期間)ができない | 企業研究や書類作成の時間が限られる |

| 不採用でも現職を続けられる安心感 | 現職の同僚に知られるリスクがある |

| 「現職がある」という交渉上の強み | 心身の負担が大きくなりがち |

結論から言えば、可能であれば在職中に転職活動を行うことを強く推奨します。最大のメリットは、収入が途絶えないことによる経済的・精神的な安定です。転職活動が長引いたとしても、「最悪、今の会社にいればいい」というセーフティネットがあるため、焦って妥協した転職先を選んでしまうリスクを減らせます。また、職歴にブランクができないため、採用担当者に余計な懸念を抱かせずに済みます。

一方で、最大のデメリットは時間的な制約です。平日の日中に行われることが多い面接の日程調整には苦労が伴います。有給休暇をうまく活用したり、業務の合間を縫って連絡を取ったりと、工夫と労力が必要です。また、現職の業務と並行して活動を進めるため、心身ともに大きな負担がかかることも覚悟しなければなりません。

退職後に活動するメリット・デメリット

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 転職活動に100%集中できる | 収入が途絶え、経済的に不安定 |

| 時間を自由に使える(面接調整が容易) | 精神的な焦りが生まれやすい |

| 急な面接依頼にも対応可能 | 職歴にブランクが生じる |

| 心身のリフレッシュ期間を設けることができる | ブランクが長引くと選考で不利になる可能性 |

| 企業研究や自己分析にじっくり取り組める | 社会保険などの手続きを自分で行う必要がある |

退職後に活動する最大のメリットは、時間を気にせず、転職活動に専念できることです。企業研究や面接対策にじっくりと時間をかけられますし、急な面接依頼にも柔軟に対応できます。現職のストレスから解放され、リフレッシュした状態で新しいキャリアに向き合えるという利点もあります。

しかし、その裏には収入が途絶えるという大きなリスクが潜んでいます。貯蓄が十分にないと、「早く決めなければ」という焦りから、本来の希望とは異なる企業に妥協して入社してしまう可能性があります。また、失業期間が長引く(一般的に3ヶ月以上)と、採用担当者から「計画性がない」「働く意欲が低いのでは」といったネガティブな印象を持たれ、選考で不利に働くこともあります。

退職後の活動を選ぶのは、心身の健康状態が著しく悪く、働きながらの活動が困難な場合や、十分な貯蓄(最低でも生活費の半年分)があり、経済的な不安なく活動に専念できる場合に限定するのが賢明です。

ボーナスをもらってから転職すべき?

夏のボーナス(6〜7月)、冬のボーナス(12月)は、まとまった収入であり、多くの人にとって転職のタイミングを考える上で重要な要素です。「せっかくならボーナスをもらってから辞めたい」と考えるのは自然な心理でしょう。

経済的な観点から見れば、ボーナスを受給した後に退職する方が有利なのは間違いありません。多くの企業では、ボーナスの支給日に在籍していることが受給の条件となっているため、支給日を確認し、その後に退職日を設定するのが一般的な流れです。

しかし、ボーナスに固執しすぎることには注意が必要です。ボーナスの支給を待っている間に、あなたの希望に完全にマッチするような絶好の求人が出てきて、すぐに入社できる人を求めているかもしれません。その場合、ボーナスを優先することで、千載一遇のチャンスを逃してしまう可能性があります。

ここで考えるべきは、「目先のボーナス額」と「転職によって得られる長期的な利益(年収アップ、キャリアアップ、働きがいの向上など)」を天秤にかける視点です。例えば、今回の転職で年間50万円の年収アップが見込めるのであれば、30万円のボーナスを諦めてでも、早く転職した方が生涯年収は高くなります。

理想は、ボーナスを受給し、かつ良い求人も逃さないことです。そのためには、ボーナス支給の数ヶ月前から転職活動を開始し、内定を獲得した上で、入社日をボーナス支給後に調整してもらえるよう企業と交渉するのが最も賢い戦略と言えるでしょう。

勤続年数が短いと不利になる?

「入社してまだ1年しか経っていないけれど、転職できるだろうか…」

勤続年数の短さは、転職活動において懸念材料となることがあります。一般的に、勤続3年未満、特に1年未満での転職は、「ストレス耐性が低い」「組織への定着性がない」「またすぐに辞めてしまうのではないか」というネガティブな印象を企業に与えやすい傾向があります。

企業は採用に多くのコストと時間をかけています。そのため、長く働いて会社に貢献してくれる人材を求めており、短期離職を繰り返す応募者は敬遠されがちなのです。

しかし、勤続年数が短いからといって、転職が不可能というわけではありません。重要なのは、採用担当者が抱くであろう懸念を払拭できるだけの、合理的で説得力のある転職理由を語れるかどうかです。

単に「仕事が合わなかった」「人間関係が嫌だった」というネガティブな理由では、マイナスの印象を強めるだけです。そうではなく、

「入社前に説明を受けていた業務内容と、実際の業務に大きな乖離があり、自分のキャリアプランである〇〇を実現することが困難だと判断したため」

「会社の経営方針が大きく転換し、自分が目指す△△という専門性を追求できる環境ではなくなったため」

といった、やむを得ない客観的な事情や、将来を見据えたポジティブな動機として説明することができれば、採用担当者も納得しやすくなります。

特に、社会人経験3年未満の「第二新卒」を対象とした求人であれば、企業側も短期離職の背景を理解した上でポテンシャルを評価してくれるため、勤続年数の短さが大きなハンデにならないケースも多くあります。大切なのは、過去を言い訳にするのではなく、未来に向けた前向きな姿勢を示すことです。

転職活動を成功に導く3つのポイント

転職に最適な時期を見極め、計画的に活動を進めることは重要ですが、最終的に成功を掴むためには、いくつかの普遍的なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、あなたの転職活動を成功へと導くための、最も重要な3つのポイントを解説します。

転職の目的とキャリアプランを明確にする

これまでも繰り返し触れてきましたが、「何のために転職するのか」という目的(転職の軸)を明確にすることが、転職活動における全ての土台となります。この軸がしっかりと定まっていれば、数多くの求人情報に惑わされることなく、自分に合った企業を的確に見つけ出すことができます。

まずは、以下の問いに自問自答し、答えを書き出してみましょう。

- なぜ、今の会社を辞めたいのか?(不満の言語化)

- 転職によって、何を解決・実現したいのか?(目標の設定)

- 仕事において、何を最も大切にしたいのか?(価値観の明確化)

- 5年後、10年後、どのような自分になっていたいか?(キャリアプランの策定)

このプロセスを通じて確立された転職の目的とキャリアプランは、あなたが道に迷ったときの羅針盤となります。例えば、A社(給与は高いが激務)とB社(給与は現状維持だが、ワークライフバランスが取れ、スキルアップの機会が豊富)の2社から内定を得た場合、あなたの転職の目的が「プライベートの時間を確保し、専門性を高めること」であれば、迷わずB社を選ぶことができるでしょう。

目的が明確であれば、選択に一貫性が生まれ、入社後のミスマッチを防ぐことができます。

自己分析と企業研究を徹底する

転職活動は、「自分(応募者)と企業のマッチング」のプロセスです。このマッチングの精度を高めるためには、「自分を深く知る(自己分析)」ことと、「相手を深く知る(企業研究)」ことの両方が不可欠です。

自己分析では、これまでのキャリアを棚卸しし、自分の「強み(Can)」、「やりたいこと(Will)」、「価値観(Value)」を徹底的に掘り下げます。自分の強みを客観的に把握することで、企業に対して何をアピールできるのかが明確になります。職務経歴書や面接で語るエピソードは、この自己分析に基づいて構成されます。

企業研究では、その企業が「何を求めているのか」を徹底的に調べます。企業の公式ウェブサイトや求人票に書かれている情報だけでなく、中期経営計画、IR情報(上場企業の場合)、社長のインタビュー記事、業界ニュースなど、あらゆる情報源から多角的に情報を収集します。その上で、「どのような人材を求めているのか」「どのようなスキルや経験が評価されるのか」「どのような企業文化なのか」を推測します。

自己分析で見つけた「自分の強み」と、企業研究で見つけた「企業が求めるもの」が重なる部分こそが、あなたがアピールすべき最大のポイントです。この2つの円を限りなく近づける努力が、選考の通過率を飛躍的に高めます。

転職エージェントを上手に活用する

在職中の忙しい中で、一人で転職活動を進めるのは大変な労力がかかります。そこで、ぜひ活用したいのが転職エージェントです。転職エージェントは、求職者と企業を繋ぐプロフェッショナルであり、そのサポートは多岐にわたります。

転職エージェントを利用する主なメリットは以下の通りです。

- 非公開求人の紹介: 市場には出回っていない、エージェントだけが保有する優良な求人を紹介してもらえる可能性があります。

- キャリア相談: 専門のキャリアアドバイザーが、あなたのキャリアプランの相談に乗り、客観的なアドバイスをくれます。

- 書類添削・面接対策: 応募書類の添削や、模擬面接などを通じて、選考通過の確率を高めるための具体的なサポートを受けられます。

- 企業とのやり取り代行: 面接の日程調整や、言いにくい年収交渉などを代行してくれます。

- 企業情報の提供: 求人票だけでは分からない、企業の内部情報(社風、部署の雰囲気など)を提供してくれることもあります。

これらのサービスは、基本的に無料で利用できます。転職エージェントは、あなたの転職活動における強力なパートナーとなり得ます。複数のエージェントに登録し、自分と相性の良いキャリアアドバイザーを見つけることも、成功の鍵の一つです。

おすすめの転職エージェント

ここでは、代表的な転職エージェントサービスをいくつか紹介します。それぞれに特徴があるため、自分の目的やキャリアに合わせて選ぶことが重要です。

リクルートエージェント

業界最大級の求人数を誇る、総合型の転職エージェントです。全年代・全職種をカバーしており、特に求人の選択肢を幅広く持ちたいと考えている方におすすめです。各業界に精通したキャリアアドバイザーが多数在籍しており、専門性の高いサポートが期待できます。初めて転職する方からハイクラス層まで、幅広いニーズに対応しているのが特徴です。

(参照:リクルートエージェント公式サイト)

doda

パーソルキャリアが運営する、転職サイトとエージェントサービスの両方の機能を兼ね備えたサービスです。自分で求人を探しながら、エージェントからのサポートも受けたいという方に適しています。キャリアタイプ診断や年収査定といった自己分析に役立つツールが充実しているのも魅力の一つです。20代〜30代の若手・中堅層に特に強いとされています。

(参照:doda公式サイト)

マイナビAGENT

新卒採用で知られるマイナビが運営する転職エージェントで、特に20代や第二新卒の転職サポートに定評があります。中小企業の求人も豊富に取り扱っており、大手だけでなく、様々な規模の企業を視野に入れたい方におすすめです。キャリアアドバイザーによる丁寧で親身なサポートが特徴で、初めての転職で不安を感じている方でも安心して利用できます。

(参照:マイナビAGENT公式サイト)

転職は、あなたの人生を大きく左右する重要な決断です。市場の動向を理解し、自分自身のキャリアプランと向き合い、そして効果的な戦略とツールを駆使することで、きっとあなたにとって最良の結果を導き出すことができるでしょう。この記事が、その一助となれば幸いです。