50代というキャリアの円熟期を迎え、新たな挑戦として「転職」を考える男性が増えています。「これまでの経験を活かして、もっと社会に貢献したい」「定年後も見据え、長く働ける環境に移りたい」「ワークライフバランスを整え、充実した人生を送りたい」。その動機は様々でしょう。

しかし、インターネット上には「50代の転職は厳しい」という声も多く、不安を感じている方も少なくないはずです。確かに、20代や30代と同じような転職活動では、思わぬ壁にぶつかるかもしれません。

ですが、50代には若手にはない圧倒的な「経験」と「実績」という武器があります。 企業が50代に求める役割を正しく理解し、自身の市場価値を客観的に把握した上で、適切な戦略を立てて臨めば、転職を成功させることは十分に可能です。むしろ、これまでのキャリアで培った知見を正当に評価され、年収アップやより責任あるポジションへの就任といった、キャリアの集大成ともいえる飛躍を遂げるチャンスも秘めています。

この記事では、50代男性の転職市場のリアルな現状から、企業が本当に求めているスキル、転職を成功に導くための具体的な戦略、おすすめの仕事や有利な資格まで、網羅的に解説します。厳しい現実から目をそらさず、しかし過度に悲観的になることなく、あなたのキャリアの次なる一歩を確かなものにするための知識とノウハウを提供します。

この記事を読み終える頃には、50代の転職に対する漠然とした不安が、成功への具体的な道筋へと変わっているはずです。あなたの豊かな経験を最大限に活かすための、戦略的な転職活動を始めましょう。

目次

50代男性の転職は厳しい?転職市場の現状

「50代の転職は厳しい」という言葉は、転職を考える当事者にとって重くのしかかります。しかし、その言葉を鵜呑みにする前に、まずは客観的なデータと市場の動向を正しく理解することが重要です。ここでは、50代の転職市場のリアルな現状を3つの側面から解説します。

50代の転職者数は増加傾向にある

まず押さえておきたい事実は、50代を含む中高年層の転職者数が年々増加しているという点です。総務省統計局が公表している「労働力調査」によると、転職等希望者数は増加傾向にあり、特に45歳以上の層での増加が顕著です。

例えば、2023年の労働力調査(詳細集計)年平均結果によると、45~54歳層の転職者数は68万人、55~64歳層では63万人となっており、決して少なくない人々がこの年代でキャリアチェンジを実現しています。(参照:総務省統計局 労働力調査(詳細集計)2023年(令和5年)平均結果)

この背景には、いくつかの社会的な要因が絡み合っています。

- 人生100年時代の到来と就労観の変化:

平均寿命の延伸に伴い、「定年まで勤め上げたら引退」という従来のキャリアモデルが変わりつつあります。60代、70代になっても働き続けることが当たり前になり、50代を「キャリアの最終章」ではなく「セカンドキャリアの始まり」と捉える人が増えています。より長く、やりがいを持って働ける環境を求めて転職を決意するケースです。 - 企業の定年延長と継続雇用制度の普及:

高年齢者雇用安定法の改正により、企業には65歳までの雇用確保が義務付けられ、さらに70歳までの就業機会確保が努力義務とされています。これにより、企業側も中高年層の活用に積極的になり、50代の人材を新たに受け入れる土壌が整いつつあります。 - 労働市場の流動化:

終身雇用制度が事実上崩壊し、キャリアアップやキャリアチェンジのための転職が一般化しました。この流れは若年層だけでなく、ミドル・シニア層にも及んでいます。企業側も、多様な経験を持つ人材を外部から採用することで、組織の活性化やイノベーションを期待するようになりました。

これらの要因から、50代の転職はもはや特別なことではなく、キャリアプランにおける有力な選択肢の一つとなっているのです。「厳しい」という側面は確かにあるものの、市場全体としては50代人材の活躍の場が広がっていると理解することが、前向きな一歩を踏み出すための第一歩となります。

50代向けの求人の特徴と求められる役割

50代の転職者数が増加している一方で、求人の内容に目を向けると、若年層向けの求人とは明確な違いがあります。企業が50代に期待するのは、ポテンシャルや将来性ではなく、これまでのキャリアで培ってきた「経験」と「専門性」を即座に活かして組織に貢献することです。

50代向けの求人には、以下のような特徴が見られます。

| 求人の種類 | 求められる役割・スキル |

|---|---|

| 管理職・マネジメント層 | チームや部門全体の統括、部下の育成、経営視点での事業推進、組織課題の解決 |

| 専門職・スペシャリスト | 特定分野における高度な専門知識・技術、プロジェクトの牽引、若手への技術指導 |

| 顧問・アドバイザー | 経営層への助言、新規事業のコンサルティング、業界内の広範な人脈を活かした橋渡し役 |

| プレイングマネージャー | 自身も実務をこなしながら、チームのマネジメントも担う、現場と管理の両面での貢献 |

これらの求人に共通しているのは、「即戦力」として特定のミッションを遂行することが期待されている点です。例えば、新規事業の立ち上げ責任者、業績不振の営業部門の立て直し役、特定の技術分野における若手の指導役など、企業が抱える明確な課題を解決する「キーパーソン」としての役割が求められます。

逆に言えば、「これから頑張ります」という意欲だけでは採用に至るのは難しく、「私は貴社のこの課題に対して、このような経験とスキルを活かして、このように貢献できます」と具体的な価値提供を提示できるかどうかが成否を分けます。

転職に成功した50代男性の特徴

では、実際に転職を成功させている50代男性には、どのような共通点があるのでしょうか。厳しい市場の中で内定を勝ち取る人々は、単にスキルや経験が豊富なだけではありません。そこには、転職活動に臨む上での重要な「マインドセット」と「行動様式」が存在します。

- 謙虚な姿勢と学習意欲:

過去の実績や役職に固執せず、新しい環境でゼロから学ぶ姿勢を持っています。年下の上司や同僚に対しても敬意を払い、素直に教えを請うことができます。「プライドはあっても、傲慢ではない」このバランス感覚が、新しい組織へのスムーズな適応を可能にします。 - 自己の市場価値の客観的把握:

自分の経験やスキルが、現在の転職市場でどれくらいの価値を持つのかを冷静に分析しています。独りよがりな自己評価ではなく、転職エージェントとの面談やスカウトサービスの反応などを通じて、客観的な視点で自身の強みと弱みを把握しています。これにより、現実的な目標設定と効果的なアピールが可能になります。 - 条件に対する柔軟性:

転職において「絶対に譲れない条件」と「妥協できる条件」を明確に区別し、優先順位をつけています。年収や役職、勤務地など、すべての希望を100%満たす求人は稀です。「年収が多少下がっても、裁量権の大きい仕事に挑戦したい」といった柔軟な思考が、応募できる求人の幅を広げ、結果的に満足度の高い転職に繋がります。 - 明確なキャリアビジョン:

「なぜ転職するのか」「転職して何を成し遂げたいのか」という目的が明確です。この軸がブレないため、応募する企業選びに一貫性があり、面接でも説得力のある志望動機を語ることができます。 - 徹底した準備と情報収集:

職務経歴書の作り込みや面接対策はもちろんのこと、応募先の企業研究を徹底的に行っています。企業のビジネスモデル、財務状況、今後の事業戦略などを深く理解し、自身の経験がその企業でどのように活かせるかを具体的に言語化できます。

まとめると、50代の転職市場は、転職者数が増加し、活躍の場が広がっている一方で、企業からは即戦力としての高い専門性が求められるという、二面性を持っています。この市場で成功を収めるためには、豊富な経験に加えて、謙虚さ、客観性、柔軟性といったマインドセットが不可欠であるといえるでしょう。

企業が50代の転職者に求めること

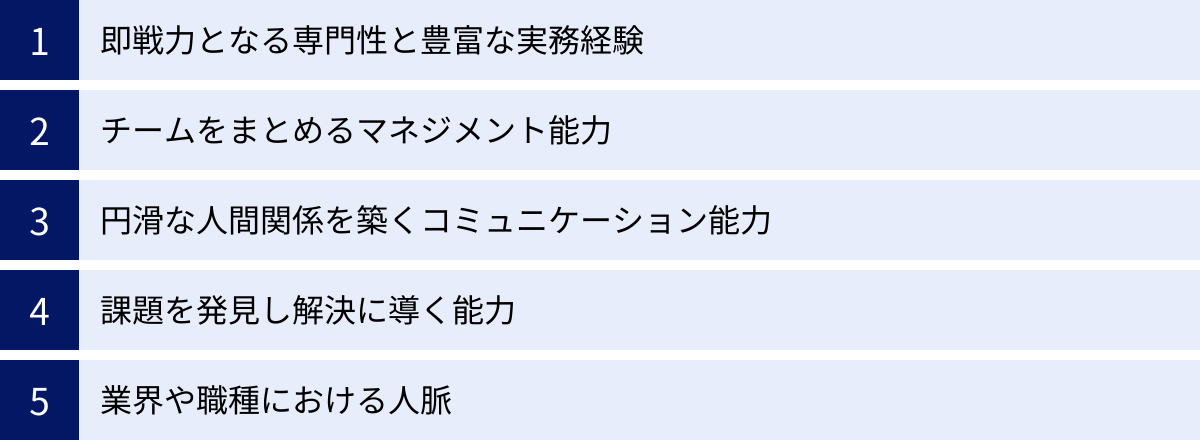

50代の転職活動を成功させるためには、敵を知り、己を知ることが不可欠です。ここでいう「敵」とは、採用する企業側の視点です。企業はなぜ、あえて高い人件費をかけて50代の人材を採用しようとするのでしょうか。その背景にある期待を理解することで、あなたの職務経歴書や面接でのアピールは、より的確で説得力のあるものになります。企業が50代の転職者に求める5つの重要な要素を深掘りしていきましょう。

即戦力となる専門性と豊富な実務経験

企業が50代の人材に第一に求めるのは、「入社後すぐに活躍してくれる即戦力性」です。若手社員のように、手厚い研修を経て数年後に戦力になることを期待しているのではありません。長年のキャリアで培われた専門知識やスキル、そして数々の修羅場を乗り越えてきた豊富な実務経験そのものに価値を見出しています。

具体的には、以下のような経験が高く評価されます。

- 特定の業界・分野における深い知見:

例えば、金融業界で20年以上デリバティブ商品の開発に携わってきた経験や、製造業で特定の部品の品質管理を極めてきた経験など、一朝一夕では身につかない深い知識は非常に強力な武器となります。ニッチな分野であればあるほど、その価値は高まります。 - 高難易度プロジェクトの完遂経験:

大規模なシステム導入プロジェクトを率いた経験、海外拠点の立ち上げを主導した経験、赤字事業の黒字化を達成した経験など、困難な状況下で結果を出した実績は、あなたの問題解決能力と実行力を証明する何よりの証拠となります。職務経歴書には、プロジェクトの規模、自身の役割、具体的な成果(売上〇%向上、コスト〇%削減など)を数字で示すことが重要です。 - 再現性のあるスキル:

過去の成功体験が、単なる偶然や特定の環境下でのみ発揮されたものではなく、「他の環境でも再現できるスキル」であることを示す必要があります。例えば、「〇〇という手法を用いて、A社でもB社でも営業成績を向上させた」というように、自身のスキルがポータブル(持ち運び可能)であることをアピールしましょう。

企業は、自社が抱える特定の課題(例:新規市場への進出、技術革新への対応、コンプライアンス体制の強化など)を解決してくれる専門家を求めています。あなたの経験が、その課題にどう直結するのかを明確に提示することが、採用担当者の心を動かす鍵となります。

チームをまとめるマネジメント能力

50代のキャリアにおいて、多くの人が何らかの形でマネジメント経験を積んでいます。この「人を動かし、組織を率いる能力」は、企業が50代に寄せる大きな期待の一つです。特に、中間管理職の層が薄くなっている企業や、急成長中で組織づくりが追いついていない企業にとって、経験豊富なマネージャーは喉から手が出るほど欲しい人材です。

求められるマネジメント能力は多岐にわたります。

- 目標設定と進捗管理:

部門やチームのビジョンを示し、それを具体的な数値目標に落とし込み、メンバーの役割を明確にする能力。そして、定期的に進捗を確認し、必要に応じて軌道修正を図る実行力。 - 部下の育成とモチベーション管理:

メンバー一人ひとりの特性やキャリアプランを理解し、適切な指導やフィードバックを通じて成長を促す能力。チーム全体の士気を高め、個々のメンバーが主体的に業務に取り組めるような環境を作り出す力も含まれます。 - 組織課題の解決:

チーム内の対立、部門間の連携不足、業務プロセスの非効率といった組織が抱える「見えにくい課題」を発見し、解決に導く能力も重要です。これは、多くの人間関係や業務プロセスを見てきた50代ならではの洞察力が活きる領域です。

面接では、「これまで何人の部下をマネジメントしましたか?」という問いに答えるだけでなく、「最も困難だったマネジメント経験は何か、そしてそれをどう乗り越えたか」「部下を育成する上で最も大切にしていることは何か」といった具体的なエピソードを交えて語れるように準備しておきましょう。

円滑な人間関係を築くコミュニケーション能力

50代に求められるコミュニケーション能力は、単に「話がうまい」ということではありません。多様な立場の人々と利害調整を行い、信頼関係を構築し、組織全体を円滑に動かす「調整力」や「交渉力」を指します。

- 経営層との連携: 経営層の方針を正しく理解し、現場の状況を的確に報告する。時には、現場の実情を踏まえた上で、経営層に対して意見具申することも求められます。

- 他部署との協業: 自分の部署の利益だけでなく、会社全体の利益を考えて行動し、他部署と協力してプロジェクトを進める能力。セクショナリズムに陥らず、横断的な視点を持てるかが問われます。

- 若手社員との関係構築: ジェネレーションギャップを乗り越え、若手社員の価値観を尊重しながら、彼らの意見に耳を傾け、良き相談相手となる能力。高圧的な態度ではなく、「頼れるベテラン」としての立ち振る舞いが期待されます。

- 社外との交渉: 顧客や取引先、パートナー企業など、社外のステークホルダーと良好な関係を築き、自社にとって有利な条件を引き出す交渉力も重要です。

これまでのキャリアで培った多様な人々との折衝経験は、あなたの大きな財産です。面接では、複雑な利害関係をどのように調整し、プロジェクトを成功に導いたかといった具体例を挙げてアピールすると効果的です。

課題を発見し解決に導く能力

経験豊富な50代には、現状を俯瞰し、組織や事業が抱える本質的な課題を見つけ出す「洞察力」が期待されています。若手社員が日々の業務に追われて気づかないような、業務プロセスの非効率、潜在的なリスク、新たなビジネスチャンスなどを発見し、その解決策を提示・実行する能力は、企業にとって非常に価値があります。

例えば、以下のような能力が求められます。

- 現状分析力: 漠然とした問題意識を、データやヒアリングに基づいて具体的な課題として定義する力。

- 仮説構築力: 発見した課題の原因について、「おそらくこうではないか」という仮説を立てる力。

- 解決策の立案・実行力: 仮説を検証し、具体的な改善策を計画し、関係者を巻き込みながら実行に移す力。

「前職では、長年の慣習となっていた非効率な月次報告のプロセスに疑問を持ち、RPAツールを導入することで、月間50時間分の工数削減を実現しました」といったように、「課題発見 → 原因分析 → 解決策の実行 → 成果」という一連の流れを具体的に語れることが、あなたの課題解決能力を証明する上で極めて重要です。

業界や職種における人脈

最後に、見過ごされがちですが非常に重要なのが「人脈」です。長年の業界経験を通じて築き上げた社内外のネットワークは、他の年代にはない50代ならではの強力な資産です。

この人脈は、ビジネスにおいて様々な形で貢献できます。

- 新規顧客やパートナーの開拓: あなたの人脈を通じて、これまでアプローチできなかった企業との接点が生まれたり、新たな協業の機会が創出されたりする可能性があります。

- 情報収集: 業界の最新動向や競合の動きなど、公には出てこない貴重な情報を、人脈を通じていち早くキャッチできるかもしれません。

- 人材採用: 優秀な人材をリファラル(紹介)採用に繋げることで、企業の採用活動に貢献することも期待されます。

もちろん、面接の場で「〇〇社の役員と知り合いです」と露骨にアピールするのは品がありません。そうではなく、「前職では、業界内のキーパーソンとのネットワークを活かして、共同での製品開発プロジェクトを立ち上げた経験があります」といったように、人脈を活かして実際にビジネスを動かした実績として語ることが効果的です。

企業が50代に求めるこれらの要素を理解し、自身のキャリアを棚卸しする際に、これらの観点から自分の強みを整理しておくことが、転職成功への確実な一歩となるでしょう。

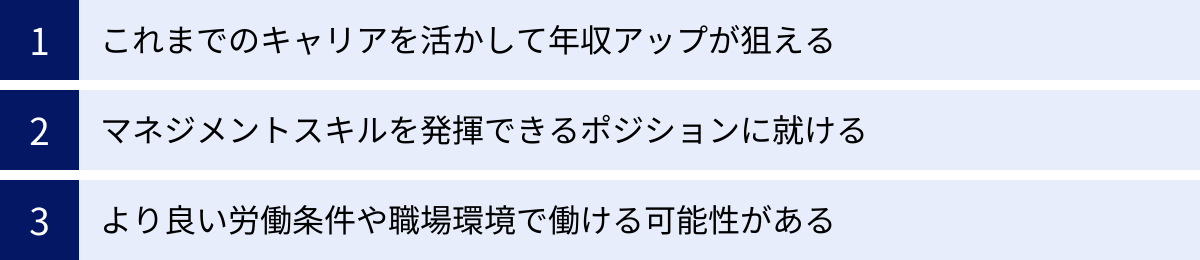

50代で転職するメリット

50代の転職には「厳しい」というイメージが先行しがちですが、それを乗り越えた先には、この年代だからこそ得られる大きなメリットが存在します。キャリアの集大成として、あるいはセカンドキャリアのスタートとして、転職はあなたの人生をより豊かにする可能性を秘めています。ここでは、50代で転職することの主な3つのメリットを具体的に解説します。

これまでのキャリアを活かして年収アップが狙える

多くの人が意外に感じるかもしれませんが、50代の転職は年収アップを実現する大きなチャンスになり得ます。特に、長年同じ企業に勤めてきた場合、あなたの市場価値が社内評価と必ずしも一致していないケースは少なくありません。

年収アップが期待できるシナリオには、以下のようなものがあります。

- ニッチな専門性や希少なスキルが評価されるケース:

あなたが長年培ってきたスキルが、特定の業界や成長分野で非常に需要が高い場合、現在の職場よりもはるかに高い評価を得られる可能性があります。例えば、特定のレガシーシステムの知見を持つベテランエンジニアが、そのシステムの刷新プロジェクトを進める企業から高待遇で迎えられたり、特定の化学物質に関する深い知識を持つ研究者が、新素材開発を目指すベンチャー企業にスカウトされたりするケースです。自社では「当たり前」とされていたスキルが、一歩外に出ると「希少価値」として認識されることは珍しくありません。 - 成果主義・実力主義の企業へ移るケース:

年功序列の色が濃い企業から、成果が正当に報酬に反映される外資系企業やベンチャー企業、あるいはインセンティブ制度が充実している企業に転職することで、パフォーマンス次第で大幅な年収アップが見込めます。特に、営業職や事業開発職など、個人の成果が数字で明確に表れる職種では、その可能性はより高まります。 - マネジメント能力が高く評価されるケース:

急成長中の企業や、組織再編を図っている企業では、経験豊富なマネジメント人材が不足していることがよくあります。そうした企業は、組織を安定させ、事業を成長させてくれるリーダーに対して、相応の報酬を支払うことを厭いません。あなたのマネジメント経験が、まさにその企業が求めるものであった場合、期待以上の年収提示を受けることもあり得ます。

もちろん、すべての転職が年収アップに繋がるわけではありません。しかし、自身の市場価値を正しく把握し、その価値を最も高く評価してくれる企業を戦略的に探すことで、50代はキャリアの頂点として最高の待遇を得られる可能性のある年代なのです。

マネジメントスキルを発揮できるポジションに就ける

現在の職場で、「ポストが詰まっていて、これ以上の昇進が見込めない」「能力はあるのに、年功序列の壁に阻まれている」といった閉塞感を感じている50代は少なくないでしょう。転職は、こうした状況を打破し、あなたのマネジメントスキルを存分に発揮できる舞台を見つけるための有効な手段です。

- より上位の役職への挑戦:

現職では課長クラスであっても、中小企業やベンチャー企業であれば、部長職や事業責任者、さらには役員クラスといった、より裁量権の大きいポジションに就ける可能性があります。大企業の一部分を担うのではなく、会社全体の経営に近い立場で、事業をダイナミックに動かしていく経験は、大きなやりがいと成長に繋がるでしょう。 - 組織の立ち上げ・再建に携わる:

新規事業部門の立ち上げや、業績不振の部門の立て直しといったミッションは、経験豊富なマネージャーにとって腕の見せ所です。ゼロからチームを作り上げたり、困難な状況にある組織を改革したりする経験は、あなたのキャリアに新たな金字塔を打ち立てることになります。「守りの管理職」から「攻めのリーダー」へと役割を変えるチャンスが、転職市場には存在します。 - プレイングマネージャーとしての活躍:

「管理職になったものの、現場から離れてしまい物足りない」と感じている人もいるかもしれません。中小・ベンチャー企業では、自身もプレイヤーとして第一線で活躍しながら、チームを率いるプレイングマネージャーの需要が高い傾向にあります。自身の専門性を活かしつつ、チームを導くという両方の醍醐味を味わえるのは、この年代の転職ならではの魅力です.

長年同じ組織にいると、自分の役割は固定化されがちです。しかし、外に目を向ければ、あなたのマネジメント能力を必要とし、より大きな責任と権限を与えてくれる場所がきっと見つかるはずです。

より良い労働条件や職場環境で働ける可能性がある

50代になると、仕事のやりがいや年収だけでなく、「働き方」そのものに対する価値観も変化してきます。家族との時間、趣味、そして自身の健康。これらを大切にしながら、持続可能に働ける環境を求めるのは自然なことです。転職は、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)を向上させるための重要な選択肢となり得ます。

- ワークライフバランスの改善:

長時間労働が常態化している職場から、残業が少なく、有給休暇も取得しやすい企業へ転職することで、心身ともにゆとりのある生活を送れるようになります。「給与は多少下がってもいいから、自分の時間を確保したい」という希望を叶える転職も、50代の立派なキャリア戦略です。 - 柔軟な働き方の実現:

近年、リモートワークやフレックスタイム制度を導入する企業が増えています。通勤の負担を減らしたり、自分のペースで仕事を進めたりできる環境は、50代のビジネスパーソンにとって大きな魅力です。場所に縛られない働き方を選択することで、例えば地方に移住しながら都市部の企業の仕事を続けるといった、新しいライフスタイルも可能になります。 - 風通しの良い企業文化:

硬直化した組織文化や、人間関係のしがらみに悩んでいる場合、よりフラットで風通しの良い企業文化を持つ会社へ移ることで、ストレスなく仕事に集中できるようになります。社員の多様性を尊重し、年齢に関係なく意見を言い合える環境は、働く上での精神的な満足度を大きく左右します。

50代の転職は、単に職を変えるだけでなく、これからの人生をどう生きたいか、という問いに対する答えを見つけるプロセスでもあります。年収や役職といった目に見える条件だけでなく、働きやすさや精神的な充足感といった「見えない報酬」を重視することで、より満足度の高いキャリアを築くことができるでしょう。

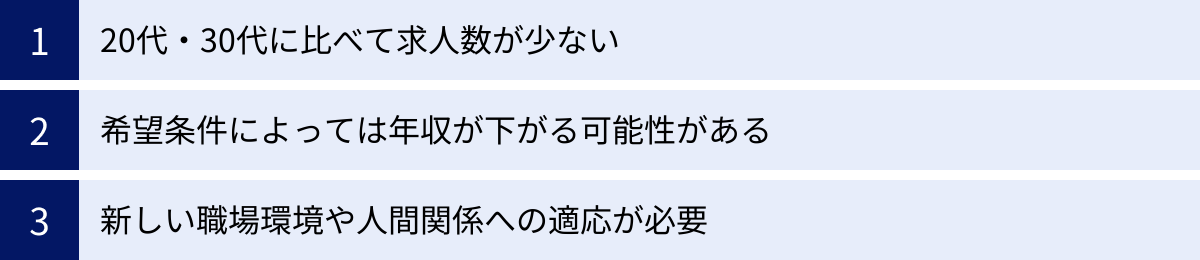

50代で転職するデメリットと注意点

50代の転職には多くのメリットがある一方で、当然ながらデメリットや注意すべき点も存在します。これらのリスクを事前に正しく認識し、対策を講じておくことが、後悔のない転職活動に繋がります。ここでは、50代の転職者が直面しがちな3つの大きな壁について、その実情と心構えを解説します。

20代・30代に比べて求人数が少ない

これが、50代の転職における最も大きな、そして動かしがたい現実です。転職サイトで求人を検索してみると、その差は歴然と感じられるでしょう。求人数が少なくなる主な理由は以下の通りです。

- ポテンシャル採用の対象外:

多くの企業が求人を出す際、長期的な視点で育成し、将来の幹部候補となる人材を求めています。これは一般的に「ポテンシャル採用」と呼ばれ、主に20代から30代前半がターゲットとなります。50代は、このポテンシャル採用の枠からは外れるため、必然的に応募できる求人の母数が少なくなります。 - 高い人件費:

50代の人材を採用する場合、その経験や年齢に見合った高い給与水準が求められます。企業側から見れば、これは若手を採用するのに比べて数倍のコストがかかることを意味します。そのため、「このコストを支払ってでも採用したい」と思わせるだけの明確な価値を提供できなければ、採用には至りません。結果として、採用のハードルが上がり、求人もピンポイントなものに限定されがちです。 - ポジションの限定:

企業が50代に求めるのは、前述の通り、管理職や高度専門職といった特定のポジションです。平社員や一般職の求人は若手向けが中心となるため、50代が応募できる求人はおのずと上位の役職に限られます。しかし、企業内の管理職ポストの数には限りがあるため、求人自体が少なくなってしまうのです。

【注意点と対策】

この現実に直面し、「応募できる求人がない」と早々に諦めてしまうのは禁物です。対策としては、「待ち」と「攻め」の姿勢を組み合わせることが重要です。公開されている求人に応募するだけでなく、転職エージェントに登録して非公開求人を紹介してもらったり、ビズリーチのようなスカウト型のサービスを利用して企業からのアプローチを待ったりするなど、複数のチャネルを活用しましょう。また、応募書類の質を高め、数少ないチャンスを確実にモノにするための準備が不可欠です。

希望条件によっては年収が下がる可能性がある

「50代の転職で年収アップ」というメリットがある一方で、その逆、つまり年収が下がってしまうケースも少なくないという現実を直視する必要があります。特に、以下のようなケースでは年収ダウンの可能性が高まります。

- 未経験の業界・職種への挑戦:

これまでの経験が直接活かせない異業種・異職種へ転職する場合、企業はあなたを「未経験者」として評価せざるを得ません。豊富な社会人経験は加味されるものの、給与水準は若手社員と同等か、それに近いレベルからスタートになることが一般的です。キャリアチェンジには、一時的な年収ダウンが伴う覚悟が必要です。 - 大企業から中小・ベンチャー企業への転職:

一般的に、企業の給与水準は企業規模に比例する傾向があります。福利厚生や退職金制度なども含めると、大企業から中小企業へ移る際には、トータルの待遇が下がる可能性を考慮しておく必要があります。ただし、ストックオプションなど、将来的なリターンが期待できる場合もあります。 - ワークライフバランスを優先する場合:

残業時間の削減や、時短勤務、勤務地を限定するなど、働きやすさを重視して転職する場合、それに伴って年収が下がるのは自然なことです。「何を優先し、何をトレードオフとするか」を自分の中で明確にしておくことが大切です。

【注意点と対策】

年収ダウンをネガティブな結果とだけ捉えるのではなく、「希望の働き方を手に入れるための対価」と考える視点も重要です。転職活動を始める前に、現在の家計を見直し、どの程度の年収までなら許容できるのか「最低ライン」を明確にしておくことを強くお勧めします。このラインが明確であれば、交渉の際にも冷静な判断ができますし、生活設計が崩れるリスクを避けられます。また、目先の年収だけでなく、退職金や福利厚生、将来性なども含めた「生涯年収」の視点で考えることも大切です。

新しい職場環境や人間関係への適応が必要

長年勤めた会社を離れ、新しい環境に飛び込むことは、年齢に関わらず大きなストレスを伴います。特に50代の場合、これまでのやり方や価値観が確立されているため、適応に苦労するケースが見られます。

- 企業文化(カルチャー)への適応:

社内の意思決定のスピード、コミュニケーションの取り方(チャットツール中心か、対面会議かなど)、評価制度、服装の規定など、企業文化は会社によって大きく異なります。前職の「当たり前」が通用しない場面に多々遭遇するでしょう。過去のやり方に固執せず、新しい組織のルールを素直に受け入れ、学ぶ姿勢が求められます。 - 年下の上司や同僚との関係構築:

転職先では、自分よりもはるかに年下の上司の下で働くことになる可能性が高いです。これまでの経験から「自分の方が仕事を知っている」と感じる場面もあるかもしれませんが、組織の命令系統を尊重し、上司の指示に真摯に従う姿勢が不可欠です。年齢や役職で人を見るのではなく、一人のプロフェッショナルとして相手に敬意を払うことが、円滑な人間関係の第一歩です。 - 新しい業務ツールやシステムの習得:

近年、多くの企業で業務効率化のために様々なITツール(コミュニケーションツール、プロジェクト管理ツール、SFA/CRMなど)が導入されています。これらの新しいツールを使いこなすことに抵抗を感じてしまうと、業務に支障をきたし、周囲から「時代遅れの人」というレッテルを貼られかねません。年齢を言い訳にせず、積極的に新しいことを学ぶ意欲が試されます。

【注意点と対策】

これらの適応課題を乗り越える鍵は、「アンラーニング(学習棄却)」の意識を持つことです。アンラーニングとは、これまでに培ってきた知識やスキル、価値観を一度リセットし、新しい環境に合わせて学び直すことを指します。入社後は「自分は新人である」という意識を持ち、謙虚な姿勢で周囲に質問し、教えを請うことが重要です。面接の段階で、職場の雰囲気や働く人々の様子を注意深く観察し、自分に合うカルチャーかどうかを見極めることも、入社後のミスマッチを防ぐ上で役立ちます。

これらのデメリットと注意点を事前に理解し、心構えをしておくことで、転職活動中に困難に直面しても冷静に対処し、成功の確率を高めることができるでしょう。

50代男性の転職を成功させる8つの戦略

50代の転職は、情熱や勢いだけで乗り切れるものではありません。これまでのキャリアで培った経験という強力な武器を最大限に活かすための、冷静かつ緻密な「戦略」が不可欠です。ここでは、転職活動を成功に導くための8つの具体的な戦略を、行動レベルまで落とし込んで解説します。

① これまでの経験・スキルを棚卸しする

転職活動のすべての土台となるのが、この「キャリアの棚卸し」です。なんとなく頭の中で分かっているつもりでも、いざ書き出してみると、自分でも気づかなかった強みやアピールポイントが見えてくるものです。これは、自分の価値を再発見し、転職市場で戦うための武器を磨く、最も重要なプロセスです。

具体的な進め方:

- 時系列での書き出し:

新卒で入社した会社から現在に至るまで、所属した部署、役職、担当した業務内容を時系列ですべて書き出します。どんな些細なことでも構いません。 - 実績の深掘り(STARメソッドの活用):

それぞれの業務において、どのような実績を上げたのかを具体的に掘り下げます。この時、「STARメソッド」というフレームワークを使うと、思考が整理され、アピールしやすい形になります。- S (Situation): どのような状況・背景だったか?(例:業界シェアが低下し、営業部門の士気が下がっていた状況)

- T (Task): どのような課題・目標があったか?(例:新規顧客開拓による売上10%増が目標だった)

- A (Action): その課題に対し、自分が具体的にどう行動したか?(例:過去の失注顧客リストを再分析し、新たなアプローチ手法を立案。若手とペアを組んで同行訪問を徹底した)

- R (Result): 行動の結果、どのような成果が出たか?(例:半年で新規顧客を15社獲得し、部門売上を前年比12%増で達成。若手の営業スキルも向上した)

実績は、できる限り具体的な「数字」で示すことが重要です。

- スキルの抽出:

書き出した業務内容や実績から、自分が持つスキルを抽出します。「専門スキル(特定の業務知識、プログラミング言語など)」と「ポータブルスキル(マネジメント、交渉力、課題解決能力など、どこでも通用するスキル)」に分けて整理すると、応募する求人に合わせてアピールポイントを変えやすくなります。

この棚卸し作業は、後の職務経歴書作成や面接対策の根幹をなすものです。時間をかけて丁寧に行いましょう。

② 転職の目的と条件の優先順位を明確にする

「なぜ転職したいのか?」この問いに明確に答えられないまま活動を始めると、目先の条件に惑わされたり、内定が出ても本当に入社すべきか迷ったりと、軸がブレてしまいます。転職は手段であって、目的ではありません。 転職によって何を実現したいのか、その目的をはっきりさせましょう。

具体的な進め方:

- 転職理由の言語化:

「年収を上げたい」「もっと裁量権のある仕事がしたい」「ワークライフバランスを改善したい」「社会貢献性の高い仕事がしたい」など、転職を考えたきっかけをすべて書き出します。 - 条件のリストアップ:

給与、役職、勤務地、業務内容、会社の規模、企業文化、働き方(リモートワークの可否など)、福利厚生など、転職先に求める条件を思いつく限りリストアップします。 - 優先順位付け:

リストアップした条件に優先順位をつけます。「絶対に譲れない条件」「できれば実現したい条件」「妥協できる条件」の3つに分類するのがおすすめです。例えば、「年収600万円以上は絶対条件だが、勤務地は多少遠くても妥協できる」といった具合です。

この優先順位が、数ある求人の中から応募先を絞り込み、内定が出た際に「入社すべきか」を判断するための重要な羅針盤となります。

③ 自身の市場価値を客観的に把握する

自分では「これだけの経験があるのだから、年収1,000万円は堅いだろう」と思っていても、市場の評価は全く異なるかもしれません。主観的な自己評価と、客観的な市場価値のギャップを埋めることが、現実的な転職活動の第一歩です。

具体的な進め方:

- 転職エージェントとの面談:

これが最も手軽で効果的な方法です。複数の転職エージェントに登録し、キャリアアドバイザーと面談しましょう。彼らは日々多くの求職者や企業と接しているため、あなたの経歴がどのくらいの年収レンジで、どのような求人に応募可能なのか、プロの視点からフィードバックをくれます。 - スカウトサービスの活用:

ビズリーチやリクルートダイレクトスカウトのようなスカウト型転職サイトに職務経歴を登録してみましょう。どのような企業から、どのくらいの年収でスカウトが来るかを見ることで、自分の市場価値をリアルタイムで測定できます。全くスカウトが来なければ、職務経歴書の見せ方やアピールポイントがずれている可能性があります。 - 求人情報の分析:

転職サイトで、自分の経験やスキルに近いと思われる求人を検索し、提示されている年収や求められる要件を確認します。これにより、自分のスキルセットがどの程度の待遇で求められているのか、大まかな相場観を掴むことができます。

④ 謙虚な姿勢と学ぶ意欲を持つ

50代の転職で失敗する最大の要因の一つが、「過去の栄光」や「年長者としてのプライド」が邪魔をすることです。新しい職場では、あなたは「新人」です。これまでの経験は尊重されるべきですが、それを振りかざす態度は敬遠されます。

心構えと行動:

- アンラーニング(学習棄却): 前職でのやり方や常識を一度リセットし、新しい会社のルールや文化をゼロから学ぶ姿勢を持ちましょう。

- 年下の上司を尊重する: 年齢に関係なく、役職者を上司として立て、敬意を払って接しましょう。指示を素直に聞き、報告・連絡・相談を徹底することが信頼関係の基本です。

- 「教えてください」の姿勢: 分からないことは、年齢や役職に関係なく、知っている人に素直に質問しましょう。この謙虚な姿勢が、周囲との円滑なコミュニケーションを生み、早期のキャッチアップに繋がります。

⑤ 大企業だけでなく中小・ベンチャー企業も視野に入れる

長年、大企業に勤めてきた人は、転職先も同規模の企業に絞りがちです。しかし、それでは応募できる求人が限られてしまいます。視野を広げ、中小企業やベンチャー企業にも目を向けることで、思わぬチャンスに出会える可能性があります。

| 企業規模 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 大企業 | 安定性、充実した福利厚生、ブランド力 | 意思決定の遅さ、縦割り組織、ポストの不足 |

| 中小・ベンチャー | 裁量権の大きさ、経営層との近さ、意思決定の速さ、組織や事業を作る面白さ | 安定性の低さ、制度の未整備、一人あたりの業務負荷が大きい |

中小・ベンチャー企業では、あなたの豊富な経験が事業全体に大きなインパクトを与えることができます。経営に近い立場で会社を動かしていくダイナミズムは、大企業では味わえない大きな魅力です。

⑥ 年収ダウンの可能性も受け入れる柔軟性を持つ

前述の通り、特にキャリアチェンジや働きやすさを優先する場合、年収ダウンは十分に起こり得ます。ここで重要なのは、年収という一つの軸だけで判断しないことです。

思考の転換:

- 生涯年収で考える: 目先の年収が下がっても、定年後も長く働ける環境であれば、生涯で得られる収入は増えるかもしれません。

- 非金銭的報酬を評価する: 「やりがい」「自己成長」「良好な人間関係」「自由な時間」といった、お金では買えない価値を重視する視点も大切です。

- 「最低許容ライン」を決めておく: これを下回ると生活が成り立たないというラインを明確にしておけば、それ以上の条件であれば前向きに検討できます。

⑦ 日頃から体力・健康面の管理を徹底する

意外と見過ごされがちですが、健康状態は採用の重要な判断材料の一つです。面接での顔色や佇まいから、採用担当者はあなたのバイタリティや自己管理能力を見ています。不健康そうな印象を与えてしまうと、「入社後も安定してパフォーマンスを発揮できるだろうか」と不安視されかねません。

具体的な行動:

- 定期的な運動習慣を持つ(ウォーキング、ジム通いなど)。

- バランスの取れた食事を心がける。

- 十分な睡眠を確保する。

- 定期的に健康診断を受け、自身の健康状態を把握しておく。

健康管理は、転職活動だけでなく、これからの長い人生を豊かに生きるための土台です。

⑧ 転職エージェントを積極的に活用する

50代の転職活動は、一人で進めるには情報収集や自己分析に限界があります。転職のプロである転職エージェントを、単なる求人紹介屋としてではなく、「戦略的パートナー」として最大限に活用しましょう。

活用メリット:

- 非公開求人の紹介: 市場に出回っていない、優良な管理職・専門職求人に出会える可能性があります。

- 客観的なキャリア相談: あなたの強みや市場価値について、プロの視点からフィードバックをもらえます。

- 書類添削・面接対策: 50代の転職に特化した、効果的なアピール方法を指導してくれます。

- 企業との交渉代行: 年収や入社日など、自分では言いにくい条件交渉を代行してくれます。

複数のエージェントに登録し、自分と相性の良い、信頼できるキャリアアドバイザーを見つけることが、成功への近道となります。

転職活動の具体的な進め方【4ステップ】

50代の転職活動は、やみくもに進めても良い結果には繋がりません。これまでの経験を武器に変え、数少ないチャンスをものにするためには、計画的かつ戦略的に進めることが不可欠です。ここでは、転職活動の全体像を4つのステップに分け、各段階で何をすべきかを具体的に解説します。

① 自己分析とキャリアの棚卸し

転職活動の出発点であり、最も重要なステップです。ここでの準備が、以降のすべてのプロセスの質を決定します。目的は、「自分の強み(Can)」「やりたいこと(Will)」「企業から求められること(Must)」を明確にし、それらが重なる領域を見つけ出すことです。

具体的なアクションプラン:

- キャリアの棚卸し(過去の整理):

前章の「50代男性の転職を成功させる8つの戦略」で解説した通り、まずは時系列で職務経歴を書き出し、STARメソッドを用いて実績を具体化します。この作業を通じて、自分の経験、スキル、得意なこと、成果を出したパターンなどを客観的に洗い出します。Excelやスプレッドシートを使うと、後から整理しやすくなります。- ポイント: 成功体験だけでなく、失敗体験からも何を学んだかを書き出すと、自己理解が深まります。

- 価値観の明確化(未来の整理):

次に、「これからどう働きたいか」を考えます。- Will(やりたいこと): どんな仕事内容に興味があるか?どんな役割を担いたいか?どんな環境で働きたいか?

- Must(やるべきこと/求められること): 自分のスキルや経験は、どんな企業や業界で必要とされているか?

- Value(大切にしたい価値観): 仕事において何を最も重視するか?(例:成長、安定、貢献、自由な時間、仲間)

これらの問いに自問自答し、ノートに書き出してみましょう。

- Will-Can-Mustの統合:

洗い出した「Will(やりたいこと)」「Can(できること)」「Must(求められること)」の3つの円が重なる部分が、あなたが目指すべきキャリアの方向性です。- 例: 「マネジメント経験(Can)」を活かして、「若手の育成に貢献したい(Will)」と考えており、市場では「組織の若返りを図りたい中小企業(Must)」からの需要がある、といった形です。

この自己分析の結果が、応募する企業を選び、説得力のある志望動機を語るための土台となります。

② 応募書類(履歴書・職務経歴書)の作成

自己分析で明らかになった自分の強みを、採用担当者に的確に伝えるためのツールが応募書類です。特に50代の転職では、職務経歴書が合否を分けるといっても過言ではありません。 担当者は多忙なため、短時間で「この人に会ってみたい」と思わせる工夫が必要です。

作成のポイント:

- 履歴書は簡潔に、職務経歴書は詳細に:

履歴書はあくまでプロフィール。学歴・職歴などを正確に記載します。証明写真は、清潔感のある服装で、表情が明るく見えるものを写真館などで撮影することをおすすめします。一方、アピールの主戦場は職務経歴書です。 - 職務経歴書の基本構成:

- 職務要約: 冒頭で200~300字程度で、これまでのキャリアの概要と最もアピールしたい強みを簡潔にまとめます。「会ってみたい」と思わせるための「つかみ」の部分です。

- 職務経歴: 会社名、在籍期間、事業内容、従業員数、自身の所属部署・役職を明記した上で、担当業務と実績を具体的に記述します。ここでもSTARメソッドを意識し、実績は必ず数字(売上〇%、コスト〇円削減など)で示しましょう。

- 活かせる経験・知識・スキル: マネジメント経験(人数)、専門スキル(使用ツール、資格など)、語学力などを箇条書きで分かりやすくまとめます。

- 自己PR: 職務経歴で伝えた実績の裏付けとなる、自身の強み(課題解決能力、交渉力など)を具体的なエピソードを交えてアピールします。企業の求める人物像と結びつけて書くことが重要です。

- 応募企業ごとにカスタマイズする:

職務経歴書を一度作って使い回すのは絶対にやめましょう。 応募する企業の求人情報を読み込み、求められているスキルや役割に合わせて、アピールする実績や自己PRの内容を調整します。このひと手間が、採用担当者の心に響く書類を作るための鍵です。

③ 求人情報の収集と応募

準備が整ったら、いよいよ求人を探し、応募するフェーズに移ります。50代の転職では、一つの方法に固執せず、複数のチャネルを並行して活用することが成功の確率を高めます。

主な情報収集チャネル:

| チャネル | 特徴 | 活用法 |

|---|---|---|

| 転職エージェント | 非公開求人が多い。キャリア相談、書類添削、面接対策、年収交渉などのサポートが受けられる。 | 複数社登録し、相性の良い担当者を見つける。ハイクラス向けと総合型を併用するのがおすすめ。 |

| スカウト型転職サイト | 職務経歴書を登録すると企業やヘッドハンターからスカウトが届く。市場価値の測定に役立つ。 | 職務経歴書は詳細に書き、定期的に更新する。「待ち」の姿勢でチャンスを広げる。 |

| 転職サイト | 求人数が多く、自分のペースで検索・応募できる。 | 検索条件を工夫し、新着求人をこまめにチェックする。企業の口コミサイトも併用して情報収集。 |

| 企業の採用ページ | 企業が直接募集している求人。エージェントを介さない分、採用意欲が高い場合がある。 | 興味のある企業は定期的に公式サイトをチェックする。 |

| リファラル(知人紹介) | 知人や元同僚からの紹介。信頼性が高く、採用に繋がりやすい。 | 日頃から人脈を大切にし、転職を考えていることを信頼できる人に伝えておく。 |

応募の心構え:

50代の転職は、書類選考の通過率が若手よりも低い傾向にあります。「10社応募して1社面接に進めれば良い方」くらいの気持ちで、不採用に一喜一憂せず、淡々と応募を続けるメンタルの強さも必要です。

④ 面接対策と実践

書類選考を通過すれば、いよいよ面接です。面接は、企業があなたの人柄や能力を見極める場であると同時に、あなたが企業を見極める場でもあります。万全の準備で臨みましょう。

面接対策のポイント:

- 想定問答集の作成:

自己紹介、転職理由、志望動機、強み・弱みといった定番の質問はもちろん、50代特有の質問への回答も準備しておきます。- 50代に聞かれやすい質問例:

- 「年下の上司とうまくやっていけますか?」

- 「新しい環境やツールへの適応に不安はありませんか?」

- 「ご自身の健康状態で、業務に影響はありますか?」

- 「これまでの成功体験が、弊社でどう活かせるとお考えですか?」

これらの質問には、謙虚さ、柔軟性、学習意欲をアピールする回答を用意しましょう。

- 50代に聞かれやすい質問例:

- 企業研究の深化:

応募企業の公式サイト、IR情報(上場企業の場合)、ニュースリリース、社長のインタビュー記事などを読み込み、事業内容、強み、課題、今後の方向性を深く理解します。「なぜ同業他社ではなく、この会社なのか」を自分の言葉で語れるようにすることが重要です。 - 逆質問の準備:

面接の最後にある「何か質問はありますか?」という時間は、あなたの意欲と理解度を示す絶好のチャンスです。待遇や福利厚生に関する質問だけでなく、事業内容や入社後の役割に関する、深く調べたからこそできる質問を3~5個用意しておきましょう。- 良い逆質問の例: 「中期経営計画にある〇〇事業について、入社した場合、私はどのような形で貢献できるとお考えでしょうか?」

- 模擬面接の実施:

転職エージェントのサービスを利用したり、家族や友人に協力してもらったりして、実際に声に出して話す練習をします。話す内容だけでなく、姿勢、表情、声のトーンなども客観的にフィードバックしてもらい、改善しましょう。

これらの4ステップを着実に、かつ丁寧に進めることが、50代の転職を成功へと導く王道です。

50代男性におすすめの仕事・職種

50代の転職では、これまでのキャリアをどう活かすか、あるいは全く新しい分野に挑戦するか、大きく2つの方向性が考えられます。ここでは、「経験を活かせる仕事」と「未経験から挑戦しやすい仕事」に分けて、具体的な職種とその特徴を紹介します。自分の適性や希望と照らし合わせながら、キャリアの選択肢を広げてみましょう。

経験を活かせる専門職・管理職

これまでのキャリアで培った専門性やマネジメントスキルを直接活かせる職種は、年収や待遇面でも有利な条件を引き出しやすい、50代転職の王道といえます。企業側も即戦力として大きな期待を寄せており、マッチングが成立すれば高い満足度を得られるでしょう。

営業職

50代の営業職は、単に商品を売るだけでなく、長年の経験で培った「交渉力」「課題解決能力」「人脈」が大きな武器となります。特に、高額な法人向け商材(BtoB)や、複雑なコンサルティング営業、あるいは新規事業の販路開拓といった分野でその価値を発揮します。

- 求められる役割: プレイングマネージャーとして若手を率いながら自身も実績を上げる、業界内のキーパーソンとのネットワークを活かして大型案件を獲得する、顧客の潜在的な課題を引き出しソリューションを提案するなど。

- 向いている人: 人と接することが好きで、目標達成意欲が高い人。業界に関する深い知識と人脈を持っている人。

経営企画・事業企画

企業の舵取りに関わる重要なポジションです。大局的な視点から市場を分析し、中長期的な経営戦略や新規事業の立案を行います。豊富なビジネス経験と、様々な部署と調整を行ってきた「俯瞰的な視野」と「調整能力」が不可欠です。

- 求められる役割: 経営陣の右腕として、M&Aやアライアンス戦略を推進する、データに基づいて市場の将来性を予測し、新規事業の立ち上げをリードする、全社的な経営課題を特定し、改善策を立案・実行するなど。

- 向いている人: 論理的思考力、情報収集・分析能力が高い人。財務やマーケティングなど幅広いビジネス知識を持つ人。

管理職(マネージャー)

多くの50代が経験を持つマネジメント職は、常に需要のあるポジションです。特に、急成長中のベンチャー企業や、リーダー層の育成が課題となっている企業では、経験豊富なマネージャーを外部から採用するケースが多く見られます。

- 求められる役割: 部門の業績管理、部下の育成・評価、チームビルディング、他部署との連携強化など。組織の課題を発見し、人を動かして解決に導く能力が問われます。

- 向いている人: 人の成長を支援することにやりがいを感じる人。責任感が強く、リーダーシップを発揮できる人。

ITエンジニア

IT業界は技術の進化が速いものの、50代のベテランエンジニアにも活躍の場は豊富にあります。特に、プロジェクト全体を俯瞰し、品質・コスト・納期を管理する「プロジェクトマネージャー(PM)」や「プロジェクトリーダー(PL)」は引く手あまたです。また、特定のレガシーシステムに関する深い知識や、大規模システムのアーキテクチャ設計経験なども高く評価されます。

- 求められる役割: 大規模開発プロジェクトのマネジメント、若手エンジニアへの技術指導やメンタリング、顧客との要件定義や仕様調整など。

- 向いている人: 技術への探求心を持ち続けている人。論理的思考力とコミュニケーション能力を兼ね備えている人。

施工管理・設備管理

建設業界や不動産業界において、現場の安全、品質、工程、予算を管理する施工管理や、建物の維持管理を行う設備管理は、経験がものをいう世界です。長年の現場経験と関連資格は大きな強みとなり、人手不足も相まって50代でも安定した需要があります。

- 求められる役割: 大規模工事の現場代理人、複数の現場の統括管理、ビルの総合的な維持管理計画の立案、若手への技術継承など。

- 向いている人: 責任感が強く、現場でのコミュニケーションが得意な人。体力に自信があり、関連資格(建築士、施工管理技士など)を持っている人。

未経験からでも挑戦しやすい仕事

これまでのキャリアとは異なる分野で、心機一転スタートを切りたいと考える人もいるでしょう。未経験からの挑戦は簡単ではありませんが、人手不足が深刻な業界や、年齢よりも人柄や真面目さが重視される職種には、50代からでも十分に活躍できる可能性があります。

介護職

超高齢社会の日本では、介護職は常に人手が求められている業界です。未経験者向けの研修制度や資格取得支援制度が充実している事業所も多く、キャリアチェンジのハードルは比較的低いといえます。50代ならではの人生経験や落ち着いた対応力は、利用者やその家族に安心感を与える大きな強みとなります。

- 仕事内容: 食事、入浴、排泄などの身体介助、レクリエーションの企画・運営、利用者とのコミュニケーションなど。

- 向いている人: 人の役に立つことにやりがいを感じる人。コミュニケーション能力と体力に自信がある人。

ドライバー(タクシー・トラック)

車の運転が苦でなければ、ドライバーも有力な選択肢です。特にタクシードライバーは、AIを活用した需要予測システムの導入などにより、未経験者でも効率的に稼げる環境が整いつつあります。地理に詳しければ有利ですが、多くの会社で研修制度があります。トラックドライバーは、長距離から地場のルート配送まで様々で、一人で黙々と仕事を進めたい人に向いています。

- 仕事内容: 乗客の送迎(タクシー)、荷物の集荷・配送(トラック)。

- 向いている人: 運転が好きな人。安全意識が高く、自己管理能力がある人。地理に詳しい、あるいは覚えるのが得意な人。

警備員

施設警備、交通誘導、イベント警備など、警備員の仕事は多岐にわたります。特別なスキルは不要で、真面目さと責任感が最も重要視されるため、未経験の50代でも採用されやすい職種です。法定研修が義務付けられており、基礎から学ぶことができます。

- 仕事内容: 施設内の巡回、出入管理、モニター監視、工事現場や駐車場での車両・歩行者誘導など。

- 向いている人: 責任感が強く、真面目な人。長時間立ち仕事ができる体力がある人。冷静な判断力がある人。

清掃員

オフィスビルや商業施設、ホテル、病院などの清掃も、常に一定の需要がある仕事です。仕事内容は比較的覚えやすく、一人または少人数で黙々と作業することが多いため、対人関係のストレスが少ないのが特徴です。きれい好きで、丁寧な仕事ができる人に向いています。

- 仕事内容: 床の掃き拭き、ゴミの回収、トイレ清掃、窓ガラスの清掃など。

- 向いている人: 身体を動かすことが好きな人。きれい好きで、細かいところに気がつく人。黙々と作業するのが得意な人。

これらの仕事を選ぶ際は、給与や待遇だけでなく、自分の体力や価値観に合っているかを慎重に見極めることが大切です。

50代男性の転職に有利な資格7選

50代の転職において、資格は必須ではありません。しかし、これまでの経験と組み合わせることで、専門性を客観的に証明し、転職活動を有利に進めるための強力な武器となり得ます。特に、未経験の分野に挑戦する際や、キャリアの幅を広げたい場合に有効です。ここでは、50代男性の転職で評価されやすい7つの資格を厳選して紹介します。

| 資格名 | 概要 | 活かせる主な職種・業界 |

|---|---|---|

| 宅地建物取引士 | 不動産取引の専門家であることを証明する国家資格。重要事項説明などは宅建士の独占業務。 | 不動産業界(売買、賃貸、管理)、金融業界(担保評価) |

| 社会保険労務士 | 労働・社会保険に関する手続きや労務管理の専門家であることを証明する国家資格。 | 人事・労務、コンサルティング、独立開業 |

| 中小企業診断士 | 中小企業の経営課題を診断し、助言を行う専門家。経営コンサルタント唯一の国家資格。 | 経営企画、コンサルティング、金融業界、独立開業 |

| FP技能検定 | 個人の資産運用、保険、税金、不動産、相続など、お金に関する専門知識を証明する国家資格。 | 金融業界(銀行、証券)、保険業界、不動産業界 |

| 日商簿記検定 | 企業の経理や会計に関する知識とスキルを証明する検定。2級以上が転職で評価されやすい。 | 経理・財務、営業、経営企画など全般 |

| マンション管理士 | マンション管理組合の運営をサポートする専門家。コンサルティング業務が中心の国家資格。 | 不動産管理業界、デベロッパー、独立開業 |

| TOEIC | ビジネスシーンにおける英語コミュニケーション能力を測定するテスト。スコアで英語力を示す。 | 外資系企業、海外事業部門、貿易関連など |

① 宅地建物取引士

不動産業界への転職を考えるなら、まず取得を検討したい国家資格です。不動産の売買や賃貸契約の際に不可欠な「重要事項説明」は、宅地建物取引士(宅建士)の独占業務です。そのため、不動産会社は一定数の宅建士を設置することが法律で義務付けられており、常に安定した需要があります。 50代の人生経験や対人折衝能力は、高額な不動産取引において顧客からの信頼を得やすく、大きな強みとなります。

② 社会保険労務士

人事・労務のスペシャリストであることを証明する国家資格です。働き方改革やコンプライアンス遵守の重要性が高まる中、労務管理の専門家の需要は増しています。企業の人事部でのキャリアアップはもちろん、社労士事務所への転職や独立開業も視野に入れられます。企業の「人」に関する課題を解決する役割は、豊富な社会人経験を持つ50代にとって、非常にやりがいのある仕事といえるでしょう。

③ 中小企業診断士

経営コンサルタントとしての唯一の国家資格であり、企業の経営全般に関する幅広い知識を証明できます。この資格を取得する過程で、財務・会計、マーケティング、生産管理、法務など、経営に必要な知識を体系的に学ぶことができます。これまでの実務経験に、この論理的な知識が加わることで、説得力のある経営改善提案が可能になります。 経営企画部門や金融機関でのキャリアアップ、あるいはコンサルタントとしての独立を目指す50代に最適です。

④ ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP)

年金、保険、資産運用、税金、不動産、相続といった、人生のお金に関する幅広い知識を証明する資格です。特に、銀行、証券、保険といった金融業界や不動産業界で高く評価されます。50代という年代は、顧客にとっても自身のライフプランと重なる部分が多く、実体験に基づいた説得力のあるアドバイスができるため、顧客からの信頼を得やすいというメリットがあります。2級以上の取得が転職市場での評価に繋がります。

⑤ 日商簿記検定

経理や財務の専門職を目指す場合はもちろん、営業や企画、管理職など、あらゆるビジネスパーソンにとって必須の会計知識を身につけられる資格です。特に日商簿記2級は、企業の財務諸表を読み解き、経営状況を分析できるレベルと見なされるため、転職市場で高く評価されます。数字に裏付けされた提案や報告ができることは、50代のビジネスパーソンとしての信頼性をさらに高めてくれます。

⑥ マンション管理士・ビル経営管理士

マンション管理士は、マンションの維持管理に関する専門知識を持ち、管理組合の運営をサポートする国家資格です。一方、ビル経営管理士は、オフィスビルや商業施設などの経営・管理に関する専門知識を証明する民間資格です。どちらも不動産管理業界で重宝され、ストック型社会への移行に伴い、今後ますます需要が高まると予想されます。50代の落ち着きと調整能力が活かせる分野です。

⑦ TOEIC

グローバル化が進む現代において、英語力は大きな武器になります。TOEICは、その英語力を客観的なスコアで示すことができるため、外資系企業や日系企業の海外事業部門、貿易関連の職種への転職を目指す際に有利に働きます。一般的に、転職市場で評価されるのは730点以上、ハイクラス案件では860点以上が目安とされています。これまでの専門スキルと高い英語力が掛け合わされば、活躍の場は世界に広がります。

資格取得は時間と労力がかかりますが、計画的に取り組むことで、あなたの市場価値を確実に高めることができます。自身のキャリアプランと照らし合わせ、最適な資格を選んで挑戦してみてはいかがでしょうか。

50代男性の転職に強い転職サイト・エージェント

50代の転職活動において、どの転職サービスを選ぶかは成功を左右する重要な要素です。自分のキャリアや希望に合ったサービスを戦略的に活用することで、効率的に情報を収集し、有利に選考を進めることができます。ここでは、50代男性におすすめの転職サイト・エージェントを「ハイクラス向け」「総合型」「地域密着型」の3つのカテゴリーに分けて紹介します。それぞれの特徴を理解し、複数を併用することをおすすめします。

ハイクラス・管理職向けの転職サービス

年収800万円以上の高年収層や、管理職、専門職をターゲットとしたサービスです。質の高い求人が多く、企業からのスカウトを受けられるのが特徴。自身の市場価値を把握する上でも役立ちます。

ビズリーチ

経営幹部や管理職、専門職などのハイクラス求人に特化した、国内最大級のスカウト型転職サイトです。職務経歴書を登録すると、企業の採用担当者や、厳しい基準をクリアしたヘッドハンターから直接スカウトが届きます。自分の知らない優良企業や非公開求人に出会える可能性が高いのが魅力です。有料プランに登録することで、すべてのスカウトを閲覧・返信できるようになります。(参照:ビズリーチ公式サイト)

リクルートダイレクトスカウト

リクルートが運営する、ハイクラス向けのスカウト型転職サービスです。登録は無料で、職務経歴書を登録しておくだけで、ヘッドハンターからのスカウトを待つことができます。年収800万円~2,000万円クラスの求人が豊富で、特に大手企業や優良ベンチャー企業の管理職・役員クラスの案件に強みを持っています。(参照:リクルートダイレクトスカウト公式サイト)

JACリクルートメント

管理職・専門職の紹介に特化した転職エージェントで、特に外資系企業や海外進出企業への転職支援に定評があります。コンサルタントの専門性が非常に高く、各業界の事情に精通しているため、深いレベルでのキャリア相談が可能です。英文レジュメの添削や英語面接対策など、グローバルなキャリアを目指す50代にとって心強いパートナーとなるでしょう。(参照:JACリクルートメント公式サイト)

幅広い求人を扱う総合型の転職サービス

業界や職種を問わず、膨大な求人数を誇るのが総合型の特徴です。ハイクラス向けサービスと併用することで、より多くの選択肢の中から自分に合った求人を見つけ出すことができます。

リクルートエージェント

業界最大手の転職エージェントで、求人数の多さは圧倒的です。公開求人だけでなく、多数の非公開求人を保有しており、幅広い選択肢の中からキャリアアドバイザーがあなたに合った求人を提案してくれます。提出書類の添削や面接対策といったサポートも充実しており、転職活動が初めての方でも安心して利用できます。(参照:リクルートエージェント公式サイト)

doda

パーソルキャリアが運営する、転職サイトと転職エージェントの両方の機能を併せ持ったサービスです。自分で求人を探して応募することも、エージェントに相談して求人を紹介してもらうことも可能です。「年収査定」や「キャリアタイプ診断」といった独自のツールも充実しており、客観的な自己分析に役立ちます。(参照:doda公式サイト)

マイナビAGENT

20代~30代の若手向けというイメージが強いかもしれませんが、各業界の専任キャリアアドバイザーが在籍しており、50代向けの求人もしっかりと扱っています。特に、中小企業の優良求人に強みがあり、地方での転職を考えている場合にも頼りになります。丁寧で親身なサポートに定評があります。(参照:マイナビAGENT公式サイト)

地域に密着した求人を探すなら

Uターン・Iターン転職や、地元の中小企業で働きたい場合に活用したいサービスです。

ハローワーク

国が運営する公的な職業紹介機関です。全国各地に窓口があり、その地域の企業求人が豊富に集まっています。利用はすべて無料で、職業相談や紹介、各種セミナーの受講が可能です。インターネットサービスも充実しており、自宅から求人検索ができます。大手転職サイトには掲載されていない、地元の隠れた優良企業の求人が見つかることもあります。ただし、求人の質は様々で、サポートは担当者によって差がある点には注意が必要です。(参照:ハローワーク インターネットサービス)

| サービス名 | タイプ | 主な特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| ビズリーチ | スカウト型 | ハイクラス・非公開求人が豊富。ヘッドハンターから直接スカウトが届く。 | 年収800万円以上を目指す管理職・専門職。自身の市場価値を知りたい人。 |

| リクルートダイレクトスカウト | スカウト型 | 高年収帯の求人が中心。無料で利用できるスカウトサービス。 | 大手・優良ベンチャーの管理職を目指す人。ハイクラス転職を検討中の人。 |

| JACリクルートメント | エージェント型 | 外資系・グローバル企業に強い。コンサルタントの専門性が高い。 | 英語力を活かしたい人。管理職・専門職でさらなるキャリアアップを目指す人。 |

| リクルートエージェント | エージェント型 | 業界No.1の求人数。幅広い選択肢と充実したサポート体制。 | 多くの求人を比較検討したい人。転職活動が初めてで不安な人。 |

| doda | 複合型 | 転職サイトとエージェント機能が一体。独自の自己分析ツールが豊富。 | 自分で探しつつ、プロの意見も聞きたい人。客観的な自己分析をしたい人。 |

| マイナビAGENT | エージェント型 | 中小企業の優良求人に強い。丁寧なサポートに定評。 | 地域に根差した企業で働きたい人。親身なサポートを求める人。 |

| ハローワーク | 公的機関 | 地域密着型の求人が多数。無料で利用できる。 | 地元での転職を考えている人。Uターン・Iターン希望者。 |

50代転職のよくある失敗パターンと対策

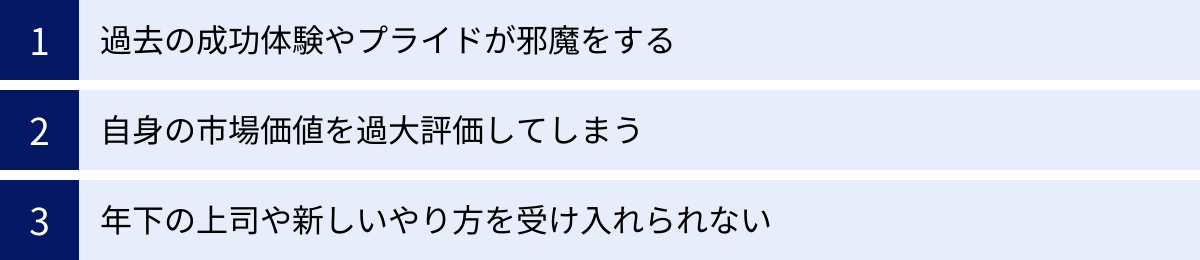

50代の転職活動には、この年代特有の「落とし穴」が存在します。豊富な経験や実績が、時として足かせになってしまうことがあるのです。ここでは、多くの50代が陥りがちな3つの失敗パターンと、それを回避するための対策を解説します。事前に知っておくことで、同じ過ちを繰り返すリスクを減らしましょう。

過去の成功体験やプライドが邪魔をする

50代ともなれば、誰しもがこれまでのキャリアで数々の成功体験を積み重ね、それに対する自負やプライドを持っているはずです。それは尊い財産ですが、過剰なプライドは転職活動において大きな障壁となります。

失敗パターン:

- 面接での「自慢話」: 質問の意図を汲み取らず、一方的に過去の武勇伝を語ってしまう。「すごいですね」とは思われても、「一緒に働きたい」とは思われません。

- 「前の会社ではこうだった」: 新しい職場のやり方や文化に対して、前職の基準で批判的な言動をとってしまう。周囲からは「扱いにくい人」と見なされ、孤立を招きます。

- 若手からのアドバイスを無視: 自分より経験の浅い社員からの指摘やアドバイスを、「若造が何を言うか」と素直に受け入れられない。

【対策】

対策のキーワードは「アンラーニング(学習棄却)」と「リスペクト」です。

まず、転職とは新しい環境に自分を適応させるプロセスであると理解し、過去の成功法則が必ずしも通用しないことを受け入れましょう。前職での常識を一度リセットし、ゼロから学ぶ謙虚な姿勢が不可欠です。

そして、年齢や役職に関わらず、新しい職場の人々全員に敬意(リスペクト)を払うこと。彼らはその会社における「先輩」です。教えを請う姿勢を見せることで、周囲はあなたを温かく迎え入れ、スムーズな適応をサポートしてくれるでしょう。面接では、成功体験を語る際も「その経験を、貴社でこのように再現し、貢献できます」という未来志向の伝え方を心がけることが重要です。

自身の市場価値を過大評価してしまう

「自分はこれだけの経験を積んできたのだから、年収は最低でも〇〇万円、役職は部長以上でなければ」というように、自身の市場価値を実態よりも高く見積もってしまうケースです。この思い込みは、転職活動を長期化させ、精神的に疲弊させる原因となります。

失敗パターン:

- 高すぎる希望条件: 現実離れした年収や役職に固執するあまり、応募できる求人がほとんど見つからない。

- 書類選考でことごとく落ちる: 自分の市場価値と、応募する求人のレベルが釣り合っていないため、書類の段階で不採用が続く。

- オファーへの不満: ようやく内定が出ても、「この程度の評価しかされないのか」と不満を感じ、辞退してしまう。結果、より良い機会を逃すことになる。

【対策】

この失敗を避けるためには、徹底した「客観視」が必要です。

最も有効なのは、複数の転職エージェントに登録し、キャリアアドバイザーから客観的なフィードバックをもらうことです。彼らは転職市場のプロであり、あなたの経歴がどの程度の評価を受けるのか、現実的なラインを教えてくれます。厳しい意見を言われることもあるかもしれませんが、それこそが貴重な情報です。

また、ビズリーチのようなスカウト型サイトに登録し、実際にどのような企業から、どのような条件でスカウトが来るかを確認するのも、自身の市場価値を測る良い方法です。

自分の希望と市場の評価にはギャップがあるのが当然と認識し、そこから現実的な落としどころ(譲れない条件と妥協できる条件)を見つけていく柔軟な姿勢が、成功への近道です。

年下の上司や新しいやり方を受け入れられない

転職先では、自分より一回りも二回りも年下の上司の下で働くことになる可能性が非常に高いです。頭では分かっていても、いざその状況に直面すると、感情的に受け入れられずに摩擦を生んでしまうことがあります。

失敗パターン:

- 上司への反発: 年下の上司の指示や判断に対して、経験則から「そのやり方はおかしい」と公然と反論したり、従わなかったりする。

- 新しいツールの拒絶: チャットツールやオンライン会議システムなど、新しいITツールの使用に抵抗を感じ、「昔ながらのやり方の方が良い」と主張する。

- 若手社員との壁: 若手社員のフランクなコミュニケーションスタイルに馴染めず、壁を作ってしまう。

【対策】

この課題を乗り越える鍵は、「役割の理解」と「学習意欲」です。

まず、組織においては年齢ではなく、役職が上下関係を決定するという基本原則を再認識しましょう。年下であっても、その人は上司としての責任と権限を持っています。その役割を尊重し、部下として誠実に報告・連絡・相談を徹底することが、信頼関係の構築に繋がります。

また、新しいやり方やツールに対しては、「食わず嫌い」にならず、まずは積極的に試してみる学習意欲が重要です。「分からないので教えてください」と若手社員に素直に聞ける姿勢は、むしろ好感を持たれます。

変化を受け入れ、自ら学ぼうとする柔軟な姿勢こそが、50代が新しい環境で活躍するために最も必要な資質なのかもしれません。

50代男性の転職に関するよくある質問

ここでは、50代の男性が転職を考える際に抱きがちな、代表的な疑問にお答えします。不安を解消し、前向きに転職活動に取り組むための一助としてください。

50代で未経験の職種に転職することは可能ですか?

結論から言うと、可能ですが、非常に厳しい道のりであることを覚悟する必要があります。 企業が50代に求めるのは、基本的に即戦力となる専門性や経験です。そのため、全くの未経験職種への転職は、20代や30代に比べて格段にハードルが高くなります。

しかし、可能性がゼロというわけではありません。成功の鍵は、「ポータブルスキル」のアピールと「戦略的な職種選び」にあります。

- ポータブルスキルのアピール:

ポータブルスキルとは、業種や職種が変わっても通用する持ち運び可能な能力のことです。例えば、「マネジメント能力」「課題解決能力」「コミュニケーション能力(交渉力・調整力)」「論理的思考力」などがこれにあたります。

未経験職種に応募する際は、「〇〇の業務は未経験ですが、前職で培った〇〇という課題解決能力を活かして、貴社のこの課題に貢献できると考えています」というように、これまでの経験と応募先の業務内容との接点を見つけ出し、具体的にアピールすることが不可欠です。 - 戦略的な職種選び:

すべての未経験職種が同じように難しいわけではありません。以下のような職種は、50代の未経験者でも比較的挑戦しやすい傾向にあります。- 人手不足が深刻な業界: 介護、運送、警備、建設などは、常に人手を求めており、未経験者向けの研修制度が充実していることが多いです。

- これまでの経験を間接的に活かせる職種: 例えば、IT業界での営業経験者が、その知識を活かしてITコンサルタントのアシスタントを目指すなど、関連性の高い分野へのキャリアチェンジは実現可能性が高まります。

いずれにせよ、年収ダウンは覚悟する必要があるでしょう。新しい分野で一から学び、実績を積んでいくという強い覚悟と謙虚な姿勢が求められます。

転職回数が多いと不利になりますか?

一概に「不利になる」とは言えません。重要なのは「回数」そのものよりも、その「一貫性」と「転職理由」です。

採用担当者が懸念するのは、「またすぐに辞めてしまうのではないか」「計画性がないのではないか」という点です。そのため、これまでの転職歴をポジティブに説明できるかどうかが鍵となります。

- 不利になりやすいケース:

- 在籍期間が1年未満など、極端に短い職歴が続いている。

- それぞれの転職に一貫性がなく、キャリアが行き当たりばったりに見える。

- 転職理由が「人間関係が悪くて」「仕事がつまらなくて」といったネガティブなものばかり。

- 不利になりにくい(むしろ評価される)ケース:

- キャリアアップのための一貫した転職: 「〇〇のスキルを身につけるためにA社へ、次にそのスキルを活かしてマネジメント経験を積むためにB社へ」というように、明確な目的を持ったステップアップであることが説明できる場合。

- 専門性を深めるための転職: 特定の分野の専門家として、より高度な業務やプロジェクトを求めて転職を重ねてきた場合。

- 多様な経験が強みとなる場合: 複数の業界や職種を経験したことが、応募先の企業で「多様な視点を持つ人材」として評価される場合。

面接では、それぞれの転職で「何を学び、どんなスキルを身につけ、次のステップにどう繋げたのか」を論理的に、かつ前向きに語ることが重要です。転職回数の多さを、ネガティブな要素ではなく、「多様な環境で成果を出してきた適応能力の高さ」や「主体的なキャリア形成の証」としてアピールできれば、むしろ強みに変えることも可能です。