転職活動を進める中で、「年収が下がってしまうかもしれない」という不安は、多くの人が直面する大きな壁です。これまでのキャリアで築き上げてきた収入が減ることは、生活への影響はもちろん、自身の市場価値が下がったように感じてしまい、決断をためらう原因になりがちです。

しかし、転職において年収ダウンが必ずしも「失敗」を意味するわけではありません。むしろ、長期的な視点で見れば、一時的な年収ダウンが将来の大きな飛躍につながる戦略的な一歩となるケースも少なくないのです。大切なのは、目先の金額だけで判断するのではなく、その転職が自身のキャリアプランやライフプラン全体にとってどのような意味を持つのかを多角的に見極めることです。

この記事では、転職で年収が下がる現実的な理由から、年収が下がっても後悔しないための具体的な判断基準、さらには満足度の高い転職を実現したケースまで、網羅的に解説します。年収ダウンという壁に直面し、一歩を踏み出せずにいるあなたの不安を解消し、自信を持って最適なキャリアを選択するための一助となれば幸いです。

目次

転職で年収が下がる人の割合とは

転職を考えたとき、多くの人が「年収アップ」を期待します。しかし、実際には年収が下がるケースも決して珍しくありません。まず、客観的なデータから、転職市場の実態を把握してみましょう。

厚生労働省が毎年実施している「雇用動向調査」は、日本の労働市場の動きを知る上で非常に信頼性の高い資料です。この調査では、転職によって賃金がどのように変動したかが報告されています。

最新の調査結果を見てみると、転職入職者のうち、前職の賃金に比べて「増加」したと回答した人の割合は一定数存在する一方で、「減少」したと回答した人の割合もそれに匹敵する、あるいは上回ることがあります。

例えば、厚生労働省の「令和5年 雇用動向調査結果の概況」によると、転職入職者のうち前職の賃金と比較して「減少」した人の割合は35.0%にものぼります。一方で、「増加」した人は30.2%、「変わらない」と回答した人は33.9%でした。

(参照:厚生労働省 令和5年 雇用動向調査結果の概況)

このデータが示すのは、転職者のうち、およそ3人に1人以上が年収ダウンを経験しているという事実です。この数字を見ると、「転職で年収が下がるのは自分だけではないか」という孤独な不安が少し和らぐのではないでしょうか。年収ダウンは、転職市場においてごく一般的に起こりうることなのです。

もちろん、この数字は年齢や性別、転職理由、産業などによって内訳が異なります。例えば、キャリアアップを目指す即戦力人材の転職では年収が増加しやすく、未経験分野への挑戦やライフステージの変化に伴う転職では減少しやすい傾向が見られます。

重要なのは、このデータを単なる数字として捉えるのではなく、その背景にある多様な転職の形を理解することです。人々は年収という一つの指標だけでなく、やりがい、労働環境、将来性、プライベートとの両立といった、さまざまな価値観に基づいてキャリアを選択しています。

したがって、「年収が下がる=転職の失敗」という短絡的な考え方は、自身の可能性を狭めてしまうことになりかねません。むしろ、「なぜ年収が下がるのか」「そのダウンと引き換えに何を得られるのか」を冷静に分析し、自分自身の価値基準に照らし合わせて判断することこそが、後悔のない転職を実現する鍵となります。

このセクションで客観的な事実を把握した上で、次の章では、なぜ転職によって年収が下がってしまうのか、その具体的な理由についてさらに深く掘り下げていきます。自身の状況がどのケースに当てはまるのかを理解することで、より具体的な対策や判断が可能になるでしょう。

転職で年収が下がる5つの主な理由

転職で年収が下がる背景には、さまざまな要因が複雑に絡み合っています。ここでは、その中でも特に代表的な5つの理由を掘り下げて解説します。ご自身の状況がどれに当てはまるのかを客観的に把握することで、冷静な判断を下す助けになります。

| 理由 | 概要 |

|---|---|

| ① 未経験の職種・業種に挑戦する | これまでの経験が直接活かせないため、ポテンシャル採用となり給与がリセットされるケース。 |

| ② 前職より給与水準が低い企業へ移る | 業界や企業規模によって、そもそも設定されている給与テーブルが低いケース。 |

| ③ 地方の企業へUターン・Iターン転職する | 都市部と地方の賃金格差により、同じ仕事内容でも給与が下がるケース。 |

| ④ 役職やポジションが下がる | マネジメント職から専門職へ移るなど、役職手当がなくなり給与が下がるケース。 |

| ⑤ 残業時間が少なくなる | 基本給は同じでも、残業代が大幅に減ることで総支給額が下がるケース。 |

① 未経験の職種・業種に挑戦する

キャリアチェンジを目的とした未経験分野への転職は、年収が下がる最も一般的な理由の一つです。これまで培ってきたスキルや経験が、新しい職種や業種では直接的に評価されにくいため、企業側は「即戦力」ではなく「ポテンシャル(将来性)」を評価して採用します。

これは、いわゆる「ポテンシャル採用」と呼ばれるもので、企業側は採用者に対して一定期間の教育や研修を施すことを前提としています。その教育コストや、一人前になるまでの期間を考慮し、給与は経験者よりも低く設定されるのが通例です。例えば、長年営業職として活躍してきた人が、プログラミングを学びITエンジニアに転職する場合を考えてみましょう。営業で培ったコミュニケーション能力や課題解決能力は評価されるものの、エンジニアとしての実務経験はゼロです。そのため、企業は新卒や第二新卒に近い給与水準からスタートを提示することが多くなります。

特に、30代以降の未経験転職では、年収ダウンの幅が大きくなる傾向があります。これは、前職での給与水準が年齢や経験に応じて高くなっているため、そのギャップが大きくなりやすいからです。

しかし、これは必ずしもネガティブなことではありません。未経験転職は、短期的な収入減と引き換えに、新しいスキルを習得し、長期的なキャリアの可能性を広げるための自己投資と捉えることができます。最初は年収が下がっても、新しい分野でスキルと経験を積み重ねていけば、数年後には前職の年収を超えることも十分に可能です。重要なのは、その分野に将来性があるか、そして自分が情熱を持って学び続けられるかを見極めることです。

② 前職より給与水準が低い企業へ移る

転職先の業界や企業規模によって、そもそも設定されている給与水準が異なることも、年収ダウンの大きな要因です。同じ職務内容であっても、所属する企業の体力や利益構造によって、従業員に支払われる給与には大きな差が生まれます。

業界による給与水準の違いは顕著です。一般的に、金融、保険、IT・通信、総合商社、コンサルティングといった業界は平均年収が高い傾向にあります。一方で、小売、飲食、サービス、医療・福祉といった業界は、労働集約的なビジネスモデルであることが多く、相対的に給与水準が低くなる傾向が見られます。例えば、高年収で知られる外資系コンサルティングファームから、社会貢献を重視するNPO法人に転職する場合、仕事のやりがいは増すかもしれませんが、年収は大幅にダウンする可能性が高いでしょう。

また、企業規模による違いも無視できません。一般的に、大手企業は福利厚生が手厚く、安定した給与テーブルや賞与制度が整っているため、給与水準は高めです。一方、中小企業やスタートアップ・ベンチャー企業は、大手ほどの資金力がないため、給与水準は低めに設定されることがあります。ただし、ベンチャー企業の場合は、ストックオプション制度などを導入しており、将来的に企業が成長すれば大きなリターンを得られる可能性も秘めています。

このように、給与水準の低い業界や企業へ移ることは、直接的な年収ダウンにつながります。しかし、その背景には「より社会貢献性の高い仕事がしたい」「裁量権の大きい環境で働きたい」「企業の成長に直接関わりたい」といった、年収以外の動機が存在することが多いのです。

③ 地方の企業へUターン・Iターン転職する

近年、働き方の多様化やライフスタイルの見直しから、都市部から地方へ移住して働く「Uターン転職(出身地に戻る)」「Iターン転職(出身地以外の地方へ移る)」が注目されています。自然豊かな環境や、家族との時間を大切にしたいという理由で地方移住を選択する人は増えていますが、これも年収が下がる一因となり得ます。

その最大の理由は、都市部と地方における明確な賃金格差です。厚生労働省の統計を見ても、東京都の平均賃金は全国で最も高く、地方の県とは数十万円単位の年収差が生じています。企業側も、その地域の経済規模や物価水準に合わせて給与体系を設計しているため、東京の大手企業で働いていた人が、同じ職種で地方の中小企業に転職すれば、年収が下がるのは自然な流れと言えます。

例えば、東京で年収600万円だったWEBマーケターが、地元である九州の企業にUターン転職した場合、同様の業務内容でも年収が450万円程度に下がる、といったケースは頻繁に起こります。

ただし、ここで考慮すべきは「可処分所得」と「生活コスト」です。年収額面は下がったとしても、地方は都市部に比べて家賃や食費などの生活コストが低い傾向にあります。そのため、手元に残るお金(可処分所得)で測る生活の豊かさは、むしろ向上する可能性も十分にあります。満員電車のストレスから解放され、通勤時間が短縮されることで得られる時間的な余裕も、金銭には代えがたい大きなメリットです.

したがって、Uターン・Iターン転職を検討する際は、額面の年収だけでなく、移住後の生活全体のコストパフォーマンスをシミュレーションすることが極めて重要です。

④ 役職やポジションが下がる

転職を機に、これまでの役職やポジションを手放すことも、年収ダウンにつながる場合があります。特に、管理職(マネジメント職)から専門職(スペシャリスト)へのキャリアチェンジなどが典型的な例です。

多くの企業では、課長や部長といった管理職に対して「役職手当」を支給しています。この手当は月数万円から十数万円にのぼることもあり、年収の大きな部分を占めています。転職によって管理職のポジションから外れ、役職手当がなくなれば、基本給が同水準であっても年収は下がることになります。

このような転職の背景には、「マネジメント業務よりも、現場で手を動かす専門的な仕事に集中したい」「部下の管理や会議に追われる日々から解放されたい」といった動機があります。プレイヤーとして最前線で価値を発揮することにやりがいを感じる人にとっては、たとえ年収が下がったとしても、日々の仕事の満足度は向上するでしょう。

また、転職市場では、前職と同じ役職が保証されるとは限りません。特に、異業種への転職や、より規模の大きな企業へ移る際には、一度役職のないポジションからスタートし、実績を上げてから昇進を目指す、というキャリアパスが一般的です. これは企業側が、新しい環境での適応力や実績を慎重に見極めたいと考えているためです。

役職が下がることは、一時的なプライドの低下や収入減につながるかもしれませんが、新しい組織の文化を学び、地に足のついた形で信頼関係を築くための重要なステップと捉えることもできます。

⑤ 残業時間が少なくなる

意外に見落とされがちですが、残業時間の減少も年収ダウンの大きな要因です。特に、前職で慢性的な長時間労働が常態化しており、残業代が月々の給与の多くを占めていた場合に、この影響は顕著に現れます。

転職の動機として「ワークライフバランスを改善したい」「プライベートの時間を確保したい」といった理由は非常に多く、実際に残業の少ない企業へ転職することで、その目的は達成できます。しかし、それは同時に残業代という収入がなくなることを意味します。

例えば、基本給が30万円で、毎月40時間の残業をして約10万円の残業代を得ていた人(年収 約550万円)が、基本給は同じ30万円でも残業がほぼゼロの企業に転職したとします。この場合、月の給与は30万円となり、年収は約420万円(賞与を考慮)まで下がることになります。

このケースでは、基本給(月給)は変わっていなくても、総支給額としての年収は100万円以上ダウンしてしまいます。求人票を見る際には、月給や基本給の額面だけでなく、それが「みなし残業代」を含んでいるのか、前職の給与にどれくらいの残業代が含まれていたのかを正確に把握しておく必要があります。

残業時間の減少による年収ダウンは、「時間」という非金銭的な価値を手に入れるためのトレードオフと考えることができます。増えた自由な時間を、家族サービス、趣味、自己投資、副業などに充てることができれば、人生全体の幸福度はむしろ高まるかもしれません。重要なのは、減収分を「失ったもの」と捉えるか、「時間を買うための対価」と捉えるか、という視点の転換です。

年収が下がっても後悔しないための判断基準

年収が下がる転職を受け入れるべきか否か。その答えは、あなた自身の価値観とキャリアプランの中にしかありません。ここでは、後悔のない決断を下すために不可欠な4つの判断基準を具体的に解説します。これらの基準に沿って自己分析を深めることで、目先の金額に惑わされず、本質的なキャリア選択ができるようになります。

| 判断基準 | チェックすべきポイント |

|---|---|

| 年収以外の希望条件が満たせるか | やりがい、労働環境、人間関係、勤務地、福利厚生など、自分にとっての優先順位は何か? |

| 将来的に年収が上がる見込みはあるか | 企業の成長性、昇給制度、評価制度、キャリアパスは明確か?数年後のリターンは期待できるか? |

| 生活水準を維持できる収入か | 家計をシミュレーションし、最低限必要な収入ラインはクリアしているか?節約でカバーできる範囲か? |

| 長期的なキャリアプランに沿っているか | 今回の転職は、5年後、10年後の理想の自分に近づくための布石となるか? |

年収以外の希望条件が満たせるか

転職を考えるとき、年収は非常に重要な要素ですが、それが全てではありません。仕事における満足度は、金銭的な報酬だけでなく、「非金銭的報酬」によっても大きく左右されます。年収ダウンを受け入れる代わりに、自分にとって価値のある非金銭的報酬が得られるかどうかが、後悔しないための最初の判断基準です。

まず、あなた自身が仕事に何を求めているのか、優先順位を明確にしましょう。以下のような項目について、自分にとっての重要度を考えてみてください。

- 仕事のやりがい・社会貢献性:自分の仕事が誰かの役に立っている、社会を良くしているという実感。

- ワークライフバランス:残業時間の少なさ、有給休暇の取りやすさ、リモートワークの可否など。

- 職場の人間関係・企業文化:風通しの良いコミュニケーション、尊敬できる上司や同僚、心理的安全性。

- 勤務地・通勤時間:希望のエリアで働けるか、満員電車や長距離通勤からの解放。

- 得られるスキル・経験:市場価値の高い専門スキルや、希少な経験を積めるか。

- 福利厚生:住宅手当、家族手当、退職金制度、学習支援制度など。

- 裁量権の大きさ:自分の判断で仕事を進められる範囲、意思決定への関与。

例えば、「前職は高年収だったが、人間関係のストレスで心身ともに疲弊していた」という人であれば、多少年収が下がっても、心理的安全性が高く、互いに尊重し合える文化の企業に移ることで、幸福度は格段に向上するでしょう。また、「今は子育てを優先したい」と考える人にとっては、給与よりも時短勤務や在宅勤務が可能な環境の方が価値が高いかもしれません。

重要なのは、これらの条件を「理想」で終わらせず、自分の中で「絶対に譲れない条件」と「妥協できる条件」に仕分けることです。全ての希望を100%満たす転職先を見つけるのは困難です。しかし、自分にとっての最優先事項が満たされるのであれば、年収という条件を少し譲歩することは、戦略的な選択となり得ます。

将来的に年収が上がる見込みはあるか

一時的な年収ダウンを受け入れるとしても、それが未来永劫続くとなれば話は別です。そこで重要になるのが、「今回の年収ダウンは、将来の収入アップへの投資か、それとも単なる下降線か」という視点です。

転職先の企業に、将来的に年収を回復、あるいは前職以上に引き上げるポテンシャルがあるかどうかを慎重に見極める必要があります。そのためのチェックポイントは以下の通りです。

- 企業の成長性:その企業が属する業界は成長市場か?企業の業績は右肩上がりか?新しい事業やサービスを展開しており、将来性が見込めるか?企業の成長は、昇給や賞与の原資に直結します。

- 明確な評価制度と昇給制度:どのような成果を出せば評価され、昇給につながるのかが明確に示されているか。評価基準が曖昧な企業では、いくら頑張っても給与が上がらない可能性があります。面接の段階で、評価制度やモデル年収について具体的に質問してみましょう。

- キャリアパスの提示:入社後、どのようなステップでキャリアアップしていけるのか、具体的な道筋が示されているか。例えば、「入社後2年間でこのスキルを身につければ、次のリーダーポジションに昇格し、年収も〇〇万円になる」といった具体的なキャリアパスがあれば、モチベーションを維持しやすくなります。

- インセンティブやストックオプションの有無:特にベンチャー企業などでは、個人の成果や企業全体の業績に応じてインセンティブ(報奨金)が支払われる制度があります。また、ストックオプションが付与されれば、将来企業が上場(IPO)したり、M&Aされたりした際に、大きな資産を築ける可能性があります。

未経験職種への挑戦などが理由で年収が下がる場合でも、その職種自体の市場価値が高く、数年後にスキルを身につければ大幅な年収アップが見込めるのであれば、その転職は「先行投資」として正当化できるでしょう。短期的な損失を許容し、長期的なリターンを狙うという戦略的な視点が求められます。

生活水準を維持できる収入か

理想や将来性も大切ですが、日々の生活が成り立たなければ元も子もありません。年収が下がったとしても、最低限の生活水準を維持できるかどうか、現実的なシミュレーションを行うことは絶対に不可欠です。

感情論や希望的観測で「なんとかなるだろう」と考えるのは非常に危険です。まずは、現在の家計を正確に把握することから始めましょう。

- 固定費:家賃(住宅ローン)、水道光熱費、通信費、保険料、サブスクリプションサービスなど、毎月必ず発生する費用。

- 変動費:食費、交際費、趣味・娯楽費、交通費、衣料品費、医療費など、月によって変動する費用。

これらの項目を洗い出し、毎月、そして年間の支出額を計算します。その上で、転職後の想定年収から税金や社会保険料を差し引いた「手取り額」を算出し、支出額をまかなえるかを確認します。

このシミュレーションの結果、「赤字になってしまう」「貯金が全くできなくなる」というのであれば、その転職は慎重に再考する必要があります。一方で、「少し切り詰めれば問題ない」「この趣味への出費を減らせば大丈夫」といった範囲であれば、許容できるかもしれません。

重要なのは、自分や家族にとっての「最低限必要な生活水準(ミニマム・ライフ・コスト)」を明確にしておくことです。このラインを下回るような転職は、経済的な困窮だけでなく、精神的な余裕も奪ってしまい、結果的に「こんなはずではなかった」という後悔につながりやすくなります。

もしシミュレーションが厳しい結果になった場合は、パートナーに相談して家計全体で見直したり、転職を機に固定費(家賃の安い場所への引っ越し、保険やスマホプランの見直しなど)を削減したりといった対策も合わせて検討しましょう。

長期的なキャリアプランに沿っているか

最後の判断基準は、最も長期的かつ本質的な視点です。それは、今回の転職が、あなたの5年後、10年後、さらにはその先の「なりたい自分」につながる一歩となっているか、ということです。

キャリアプランとは、単に「どの会社で、どの役職に就くか」だけではありません。「どのようなスキルを身につけ、どのような働き方をし、どのような人生を送りたいか」という、より大きなライフプランの一部です。

年収ダウンという目先のデメリットに囚われず、以下のような問いを自分自身に投げかけてみましょう。

- この転職で得られる経験やスキルは、5年後の自分が別の会社へ転職する際に、強力な武器になるだろうか?

- 将来的に独立・起業を考えている場合、この会社での経験はそのための貴重な修業期間になるだろうか?

- 業界の将来性を見据えたとき、今このスキルを学んでおくことは、10年後も「食いっぱぐれない」ための布石になるだろうか?

- 「専門性を極める」「マネジメントに進む」「ワークライフバランスを重視する」といった自分のキャリアの方向性と、今回の転職は一致しているだろうか?

例えば、将来的にフリーランスのWEBデザイナーとして独立したいと考えている人が、一時的に年収が下がっても、最新のデザインツールを駆使し、大規模なプロジェクトに携われる事業会社に転職するケース。これは、独立という最終目標から逆算すれば、極めて合理的な選択と言えます。

目先の年収は、キャリアという長い旅路における、ほんの一つの指標に過ぎません。その指標が少し下がることで、より自分の行きたい方向へ進めるのであれば、その選択は「後退」ではなく、むしろ賢明な「前進」なのです。自分のキャリアの羅針盤をしっかりと持ち、今回の転職がその針路に沿っているかを冷静に判断しましょう。

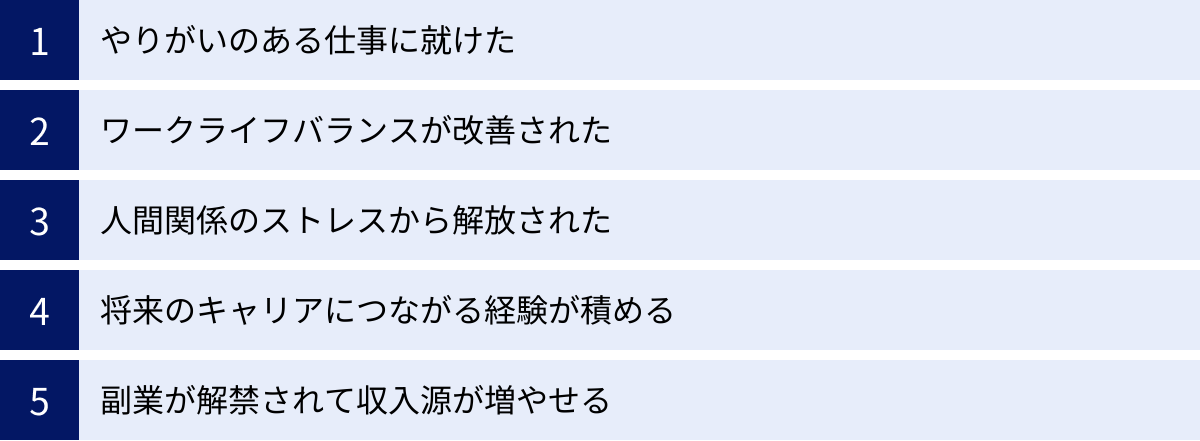

年収ダウンしても満足度が高い転職のケース

年収が下がったにもかかわらず、「転職して本当に良かった」と感じている人は数多く存在します。彼らは、金銭的な報酬以上に価値のあるものを手に入れています。ここでは、年収ダウンと引き換えに高い満足度を得られる代表的な5つのケースをご紹介します。これらの事例は、転職の価値を多角的に捉えるヒントになるはずです。

やりがいのある仕事に就けた

「何のために働くのか」という問いに対し、「お金のため」以外の答えを見つけられたとき、仕事の満足度は飛躍的に高まります。 前職では高給でも、自分の仕事に意味を見出せなかったり、単調な作業の繰り返しで成長実感を得られなかったりした人が、心から「やりたい」と思える仕事に就けたケースです。

例えば、以下のようなシナリオが考えられます。

- 社会貢献へのシフト: 大手メーカーで高年収を得ていたAさん。しかし、自分の仕事が社会にどう貢献しているか実感できずにいました。彼は、NPO法人に転職し、環境問題の解決に取り組むことに。年収は3割減りましたが、「自分の仕事が未来の地球を守っている」という確かな手応えと誇りが、何物にも代えがたい報酬となっています。

- 興味関心の追求: 金融機関で安定したキャリアを歩んでいたBさん。しかし、昔から好きだったゲームへの情熱を諦めきれず、ゲームプランナーとしてベンチャー企業に転職。給与は下がりましたが、自分のアイデアが形になり、ユーザーを楽しませるというクリエイティブな仕事に、毎日ワクワクしながら取り組んでいます。

このように、自分の価値観や情熱に合致した仕事に就くことで得られる「内発的動機付け」は、外的な報酬である年収以上に、人を強く、そして幸福にします。 日々の仕事に没頭できる喜びや、自己実現を果たしているという感覚は、人生そのものを豊かにしてくれるのです。

ワークライフバランスが改善された

「時は金なり」ということわざがありますが、現代においては「時間そのものが、お金以上の価値を持つ」と考える人が増えています。過度な長時間労働や休日出勤が常態化していた職場から、プライベートの時間をしっかり確保できる職場へ移ることで、生活の質(QOL)が劇的に向上するケースです。

年収ダウンと引き換えに「時間」という資産を手に入れた結果、以下のようなポジティブな変化が生まれます。

- 家族との時間: 「以前は子供が起きている時間に帰れたことがなかった」というCさん。転職後は毎日家族と食卓を囲めるようになり、子供の成長を間近で見守れるようになりました。減った収入以上に、家族との絆というかけがえのないものを手に入れたと実感しています。

- 自己投資・趣味の時間: 毎日の残業で心身ともに疲れ果てていたDさん。転職して生まれた平日の夜や週末の時間を使って、以前から興味のあったプログラミングの学習を開始。スキルアップはもちろん、精神的なリフレッシュにもつながっています。また、趣味の登山に行く回数も増え、心身ともに健康的な生活を送れるようになりました。

失われた健康や時間は、いくらお金を積んでも取り戻せません。 年収という指標で測られる豊かさだけでなく、時間的な余裕から生まれる心の豊かさを重視する人にとって、ワークライフバランスの改善は、年収ダウンを補って余りあるメリットをもたらすのです。

人間関係のストレスから解放された

職場の人間関係は、仕事のパフォーマンスや精神衛生に絶大な影響を与えます。ハラスメントが横行していたり、過度な社内政治に巻き込まれたり、高圧的な上司のもとで常に緊張を強いられたりする環境は、どれだけ給与が高くても、働く人の心を蝕んでいきます。

このような有害な職場(Toxic Workplace)から脱出し、心理的安全性が確保された環境に移ることは、年収ダウン以上の価値があります。

- 心理的安全性の確保: 前職では、失敗を恐れて新しい挑戦ができず、常に上司の顔色をうかがっていたEさん。転職先は、意見を自由に言え、失敗を責めるのではなくチームで次に活かそうという文化でした。年収は少し下がりましたが、ストレスなく自分らしさを発揮して仕事に取り組めるようになり、パフォーマンスも向上。毎日会社に行くのが楽しくなったと言います。

- 尊敬できる仲間との協働: 互いに足を引っ張り合うような雰囲気の職場に嫌気がさしていたFさん。転職後は、同じ目標に向かって互いにサポートし合い、尊敬できる同僚に囲まれて働いています。困難な仕事であっても、チームで乗り越える一体感や達成感が、大きなやりがいにつながっています。

人間関係のストレスは、不眠やうつ病など、深刻な健康問題に直結するリスクをはらんでいます。良好な人間関係という「最高の福利厚生」を手に入れるためであれば、一時的な年収ダウンは、自分の心と身体を守るための賢明な投資と言えるでしょう。

将来のキャリアにつながる経験が積める

目先の年収よりも、5年後、10年後の自分の市場価値を高めることを優先する戦略的な転職も、満足度が高いケースの典型です。現在のスキルセットが陳腐化することへの危機感から、将来性の高い分野で実務経験を積むことを選びます。

- 成長分野への先行投資: 大企業の安定した部署で、ルーティンワークをこなしていたGさん。AIやデータサイエンスの将来性に気づき、年収ダウンを覚悟で、AI開発のスタートアップに転職しました。最初は覚えることばかりで大変でしたが、最先端の技術に触れながら実践的なスキルを習得。数年後、彼は市場価値の高いAIエンジニアとして、前職の年やりがいのある仕事に就けた収を大幅に上回るオファーを受けるまでになりました。

- 希少な経験の獲得: Hさんは、特定の業界に特化したSaaSプロダクトを開発する企業に転職しました。ニッチな市場ですが、そこで得られる業界知識とプロダクト開発の経験は、他では得られない非常に希少なものです。彼は、この経験を武器に、将来的にはその業界の専門家として独立することも視野に入れています。

キャリアはマラソンのようなものです。 短距離走のように目先の給与だけを追い求めるのではなく、長期的な視点でどのコースを走れば最終的にゴールにたどり着けるかを考える必要があります。将来の大きなリターンのために、一時的に給与が下がる「踊り場」の期間を設けることは、非常に賢いキャリア戦略なのです。

副業が解禁されて収入源が増やせる

本業での年収は下がったとしても、会社が副業を許可しており、トータルでの収入は維持、あるいは向上させられるケースも増えています。これは、働き方の多様化を象

徴する新しい満足度の形です。

前職では副業が禁止されていたり、激務で副業する時間がなかったりした人が、ワークライフバランスが良く、副業OKの企業に転職することで、新たな可能性が広がります。

- 収入の多角化: Iさんは、本業の年収が50万円下がりましたが、残業がほぼない会社に転職しました。空いた平日の夜や週末を利用して、前職で培ったWEBマーケティングのスキルを活かし、フリーランスとして複数の企業のコンサルティングを開始。結果的に、本業と副業を合わせたトータル年収は、前職時代を上回りました。

- リスク分散とスキルアップ: 副業は収入増だけでなく、リスク分散にもつながります。万が一本業の会社の業績が悪化しても、別の収入源があれば安心です。また、副業で得た知見やスキルを本業に活かすことで、相乗効果も期待できます。

このケースでは、転職によって「収入源を一つに絞る」という制約から解放されたことが、満足度の源泉となっています。会社に依存しない、自律的なキャリアを築きたいと考える人にとって、副業解禁は年収ダウン以上の大きな魅力となるでしょう。

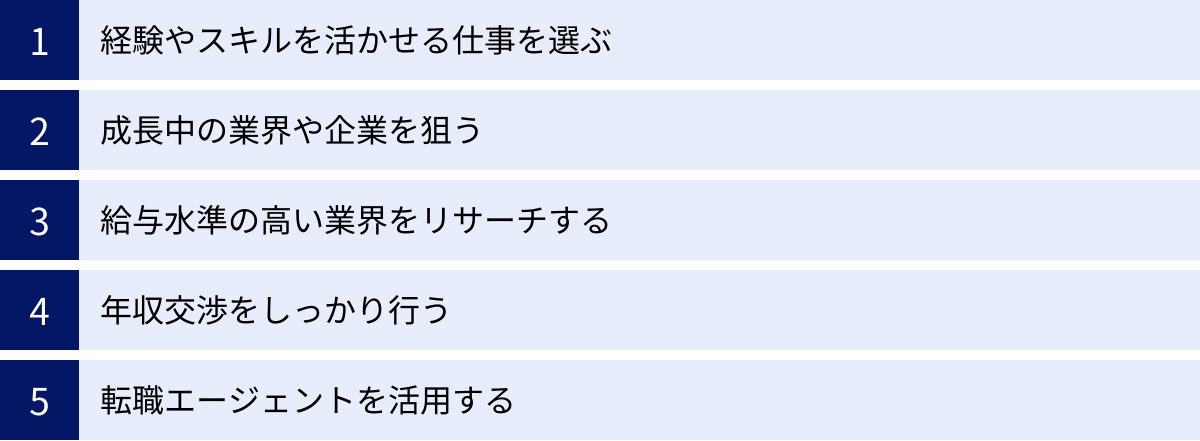

どうしても年収を下げたくない人がすべきこと

年収ダウンを受け入れる選択肢がある一方で、「生活のため」「これまでのキャリアの証として」など、さまざまな理由で年収を維持、あるいは向上させたいと考えるのも当然のことです。ここでは、年収を下げずに転職を成功させるために、具体的に取り組むべき5つのアクションを解説します。

経験やスキルを活かせる仕事を選ぶ

年収を下げないための最も確実な方法は、これまでに培ってきた経験やスキルが即戦力として高く評価される「同職種・同業種」への転職を目指すことです。企業は、教育コストをかけずにすぐに活躍してくれる人材に対しては、高い報酬を支払うことを惜しみません。

まずは、自身のキャリアの棚卸しを徹底的に行いましょう。

- 専門スキル: プログラミング言語、デザインツールの使用経験、特定の会計基準の知識、語学力など、具体的な技術や知識。

- ポータブルスキル: 業界や職種を問わず通用する能力。例えば、リーダーシップ、プロジェクトマネジメント、交渉力、課題解決能力など。

- 実績: 「売上を〇%向上させた」「コストを〇〇円削減した」「新規顧客を〇〇件獲得した」など、具体的な数字で示せる成果。

これらの強みを明確にした上で、それが最大限に活かせる求人を探します。例えば、5年間SaaSプロダクトの法人営業を経験し、高い実績を上げてきたのであれば、同じSaaS業界の競合他社や、関連性の高いIT業界の営業職を狙うのが王道です。

自分の強みを「再現性のあるスキル」として、職務経歴書や面接で論理的にアピールできるかどうかが鍵となります。「前の会社だからできた」のではなく、「どの会社に行っても、このスキルで同じように貢献できる」と採用担当者に確信させることができれば、年収維持・アップの可能性は格段に高まります。

成長中の業界や企業を狙う

個人のスキルだけでなく、どの市場で戦うかという「ポジショニング」も年収を左右する重要な要素です。市場全体が拡大している成長業界や、急成長を遂げている企業は、事業拡大のために優秀な人材を求めており、高い給与を提示する傾向があります。

斜陽産業の企業がコストカットのために人件費を抑制するのとは対照的に、成長企業は「投資」として人件費を考えます。利益が伸びているため、それを従業員に還元する余力もあるのです。

成長業界を見極めるためには、日頃からの情報収集が欠かせません。

- 経済ニュースや業界レポートを読む: DX(デジタルトランスフォーメーション)、AI、GX(グリーン・トランスフォーメーション)、SaaS、サイバーセキュリティ、Web3.0など、現在注目されているキーワードを追いかけ、どの分野に資金や人材が流入しているかを把握します。

- スタートアップの資金調達情報をチェックする: どの領域のスタートアップが大型の資金調達に成功しているかを見ることで、市場の期待値が高い分野を知ることができます。

- 転職市場の求人動向を分析する: 転職サイトやエージェントの情報から、どの職種の求人が増えており、どのようなスキルを持つ人材の給与水準が上がっているかを確認します。

たとえ未経験の要素があったとしても、成長業界であれば、将来性を見込んでポテンシャル採用でも比較的好条件を提示してくれる可能性があります。 自分のスキルと成長市場のニーズが交差する領域を見つけ出すことが、高年収転職への近道です。

給与水準の高い業界をリサーチする

業界によって平均給与水準には明確な差が存在します。年収を下げたくないなら、そもそも給与水準が高い業界をターゲットに定めるのは非常に合理的な戦略です。

国税庁が発表している「民間給与実態統計調査」などを参考に、業界ごとの平均給与をリサーチしてみましょう。一般的に、以下のような業界は給与水準が高いことで知られています。

- 金融・保険業: 銀行、証券、保険会社など。専門性が高く、大きな金額を扱うため。

- IT・情報通信業: 特に外資系IT企業や大手プラットフォーマー、SaaS企業など。技術力や専門性が高く評価される。

- 総合商社: グローバルな事業展開と高い利益率を背景に、高水準の給与が支払われる。

- コンサルティングファーム: 専門的な知見で企業の経営課題を解決するため、高い報酬が設定されている。

- メーカー: 特に自動車や精密機器、化学メーカーなど、技術力が高くグローバルに展開している大手企業。

もちろん、これらの業界に転職するには相応の専門性やスキルが求められます。しかし、もし自分の経験がこれらの高給与業界で活かせるのであれば、積極的に挑戦する価値はあります。 例えば、事業会社でマーケティングを担当していた人が、その知見を活かしてIT業界のマーケティング職に転職する、といったキャリアパスです。業界を変えることで、同じ職務内容でも年収が大きく向上する可能性があります。

年収交渉をしっかり行う

希望の転職先が見つかったとしても、企業側の最初の提示額をそのまま受け入れてしまうのは得策ではありません。内定(または内定の意向が示された)後に行う年収交渉は、年収を下げないために極めて重要なプロセスです。

交渉を成功させるためには、周到な準備と戦略が必要です。

- 希望年収の根拠を明確にする: なぜその金額を希望するのか、論理的に説明できるように準備します。「現在の年収が〇〇円であること」「自分のスキルや経験が市場価値として〇〇円程度であること(転職エージェントなどから情報を得る)」「入社後にこれだけの貢献ができる見込みであること」などを整理しておきましょう。

- 交渉のタイミングを見極める: 交渉に最適なタイミングは、企業側から内定が出て、入社の意思を固めている段階です。企業側も「この人を採用したい」という気持ちが高まっているため、交渉に応じてもらいやすくなります。

- 謙虚かつ自信のある姿勢で伝える: 高圧的な態度は禁物です。「貴社で働きたいという気持ちは強いのですが、生活のこともあり、年収についてご相談させていただけますでしょうか」といったように、謙虚な姿勢で切り出します。その上で、準備してきた根拠を自信を持って伝えましょう。

- 落としどころを用意しておく: 希望額を100%通すのは難しい場合もあります。「最低でもこのラインは維持したい」という最低希望額と、「できればこの額が望ましい」という希望額の幅を持っておくと、交渉がしやすくなります。

年収交渉をためらう人も多いですが、これはあなたの価値を正当に評価してもらうための権利です。しっかりと準備をして臨めば、数十万円単位で年収が変わることも珍しくありません。

転職エージェントを活用する

年収を下げたくない転職活動において、転職エージェントは非常に心強いパートナーとなります。エージェントを活用することには、主に以下のようなメリットがあります。

- 非公開求人の紹介: 市場には出回っていない、好条件の非公開求人を紹介してもらえる可能性があります。特に、重要なポジションや専門職の求人は、非公開で募集されることが多くあります。

- 客観的な市場価値の把握: あなたの経歴やスキルに基づき、現在の転職市場における適正な年収額を客観的に教えてくれます。これは、年収交渉の際の有力な根拠となります。

- 年収交渉の代行: 最大のメリットとも言えるのが、あなたに代わって企業と年収交渉を行ってくれることです。個人では言いにくい希望額も、プロであるエージェントが間に入ることで、スムーズかつ効果的に交渉を進めてくれます。エージェントは過去の交渉実績や企業の給与テーブルに関する情報も持っているため、個人で交渉するよりも成功率が高まります。

- 応募書類の添削や面接対策: あなたの強みが最大限に伝わるよう、職務経歴書の添削や模擬面接などのサポートを受けられます。これにより、選考の通過率が高まり、結果として好条件での内定につながります。

もちろん、エージェントにも様々なタイプがあります。業界特化型のエージェントや、ハイクラス向けのエージェントなど、自分のキャリアや希望に合ったエージェントを選ぶことが重要です。複数のエージェントに登録し、相性の良いキャリアアドバイザーを見つけることをおすすめします。

年収が下がる転職に関するQ&A

最後に、年収が下がる転職に関して多くの人が抱く疑問や不安について、Q&A形式でお答えします。

Q. 年収が下がる転職は「負け」「やばい」ことですか?

A. 決してそのようなことはありません。

「年収が下がる転職=キャリアの失敗」という考え方は、非常に一面的で古い価値観と言えるでしょう。現代のキャリア形成は、一直線に右肩上がりを目指す単線的なものではなく、より多様で複雑なものになっています。

仕事の価値は、年収という一つの物差しだけでは測れません。 やりがい、ワークライフバランス、良好な人間関係、将来への投資など、人によって重視する価値は異なります。もし、年収ダウンと引き換えに、自分にとってそれ以上に価値のあるものを手に入れられるのであれば、その転職は紛れもなく「成功」です。

例えば、高年収でも心身をすり減らす毎日を送るAさんと、年収は下がったものの、毎日やりがいを感じ、家族との時間を大切にできるBさん。どちらが「勝ち」でどちらが「負け」でしょうか。その答えは、他人ではなく、あなた自身の幸福度が決めることです。

重要なのは、世間体や他人との比較ではなく、自分自身の価値基準を持つことです。今回の転職が、あなたの人生をより豊かに、より幸福にするための選択であると自信を持って言えるのなら、年収の増減に一喜一憂する必要は全くありません。

Q. 面接で希望年収や年収ダウンについてどう話せばいいですか?

A. 正直かつポジティブに、論理的に説明することが重要です。

面接で希望年収を聞かれたり、なぜ現職より低い年収でも応募したのかを問われたりする場面は必ずあります。ここで嘘をついたり、しどろもどろになったりすると、不信感を与えてしまいます。

ポイントは、「年収ダウンを受け入れる理由」を明確に、そして前向きな言葉で伝えることです。

【回答の構成例】

- 現職(前職)の年収を正直に伝える: まずは事実を正確に伝えます。「現職では〇〇万円です」と簡潔に述べましょう。

- 希望年収を伝える(根拠と共に): 「貴社の規定に従いますが、これまでの経験やスキルを考慮し、〇〇万円程度を希望いたします」と伝えます。年収維持を希望する場合は、その根拠を添えると説得力が増します。

- 年収ダウンを受け入れる理由をポジティブに語る: もし提示額が現職より低い場合でも、なぜ応募したのかを説明します。ここが最も重要な部分です。

- (例:キャリアチェンジの場合)

「もちろん、収入は生活において重要な要素であると認識しております。しかし、私にとってそれ以上に、未経験からでも〇〇という分野で専門性を高めていくことに大きな魅力を感じております。短期的な収入よりも、長期的な視点で貴社に貢献しながら成長できる機会を重視しており、今回の応募に至りました。」 - (例:ワークライフバランス重視の場合)

「前職では〇〇という経験を積むことができましたが、一方で働き方を見直したいと考えるようになりました。貴社の〇〇という理念や、〇〇という働き方ができる環境に強く惹かれております。年収も大切ですが、私が仕事に求める価値観と貴社の環境が合致していることが、最も重要な志望動機です。」

- (例:キャリアチェンジの場合)

このように、年収よりも優先したい「何か」を具体的に語ることで、単に条件が悪いから妥協したのではなく、明確な意志を持って選択しているという主体性を示すことができます。 これにより、採用担当者はあなたの熱意や価値観を理解し、ポジティブな印象を抱くでしょう。

Q. 一時的に下がった年収は、将来的に上がりますか?

A. 上がる可能性は十分にありますが、保証はありません。個人の努力と会社の成長次第です。

一時的に下がった年収が将来的に回復、あるいは向上するかどうかは、いくつかの要因に左右されます。

【年収が上がる可能性を高める要因】

- 個人のパフォーマンスとスキルアップ: 転職先で高い成果を出し、会社にとって不可欠な存在となれば、評価は自然と給与に反映されます。また、常に新しいスキルを学び続け、自身の市場価値を高める努力も欠かせません。

- 企業の業績と成長性: あなたがどれだけ優秀でも、会社自体が成長していなければ、昇給の原資が生まれません。入社前に、その企業の将来性や業界の動向をしっかり見極めておくことが重要です。

- 明確な評価制度とキャリアパス: 成果が正当に評価され、昇給や昇進につながる仕組みが整っているかどうかも大きなポイントです。入社後にどのようなステップを踏めば年収が上がるのか、具体的な道筋が見えている会社ほど、将来の収入アップは期待しやすくなります。

- 転職市場での価値向上: 転職先で得た経験やスキルが、世の中の需要とマッチしていれば、数年後に再度転職することで、大幅な年収アップを実現できる可能性もあります。今回の転職を、次のステップへの「ジャンプ台」と捉える考え方です。

一方で、漫然と働いているだけでは、年収が上がらない、あるいは下がり続けるリスクもあります。 したがって、「将来上がるだろう」という希望的観測に頼るのではなく、「どうすれば上げられるか」という視点を持ち、能動的にキャリアを築いていく姿勢が不可欠です。

転職はゴールではなく、新たなスタートです。一時的な年収ダウンをバネにして、より大きな飛躍を遂げられるかどうかは、入社後のあなた自身の行動にかかっているのです。