転職は、キャリアアップや労働環境の改善、新たな挑戦など、多くの可能性を秘めた重要な転機です。しかし、誰もが理想通りの転職を実現できるわけではありません。慎重に準備を進めたつもりでも、入社後に「こんなはずではなかった」と後悔するケースは後を絶ちません。

この記事では、転職で陥りがちな失敗パターンを10個厳選し、その原因と背景を深掘りします。さらに、そうした失敗を未然に防ぐための具体的な対策、そして万が一「失敗したかも」と感じたときの現実的な対処法まで、網羅的に解説します。

この記事を読むことで、あなたは転職活動におけるリスクを理解し、後悔のないキャリア選択をするための羅針盤を手にできます。転職はゴールではなく、あくまで新しいキャリアのスタートです。 最高のスタートを切るために、まずはよくある失敗から学び、万全の準備を整えていきましょう。

目次

転職における失敗とは

「転職の失敗」と一言で言っても、その定義は人によって大きく異なります。年収が下がったことを失敗と捉える人もいれば、人間関係になじめないことを失敗と感じる人もいます。まずは、多くの人がどのような状況で「転職に失敗した」と感じるのか、その本質について考えていきましょう。

転職後に「失敗した」と感じる主な理由

転職における失敗の根源は、「入社前の期待」と「入社後の現実」との間に生じるネガティブなギャップにあります。このギャップが大きければ大きいほど、後悔や失望の念は強くなります。

多くの人が「失敗した」と感じる理由は、単一ではなく複数の要因が複雑に絡み合っています。具体的には、以下のような点が挙げられます。

- 労働条件のミスマッチ: 給与、残業時間、休日、福利厚生など、求人票や面接で聞いていた条件と実際の状況が大きく異なるケースです。「残業は月20時間程度と聞いていたのに、実際は毎日深夜まで働いている」「年収が提示額より低かった」といった金銭面や時間面の食い違いは、生活に直結するため深刻な不満につながりやすいです。

- 業務内容のミスマッチ: 「裁量権のある仕事ができると期待していたのに、実際は雑用ばかり」「専門スキルを活かせると聞いていたが、全く異なる業務を任された」など、仕事のやりがいや成長実感に関わる部分でのギャップです。自分の能力を発揮できない、キャリアプランが描けないといった状況は、モチベーションの低下を招きます。

- カルチャー・人間関係のミスマッチ: 会社の文化、価値観、コミュニケーションのスタイルなどが自分に合わないケースです。「トップダウンで意見が言えない雰囲気」「個人主義でチームワークがない」「飲み会が多くて断りづらい」など、社風や人間関係の不一致は、日々の業務遂行において大きな精神的ストレスとなります。

- 評価制度・キャリアパスへの不満: 「成果を出しても正当に評価されない」「昇進・昇格の基準が曖昧で、将来のキャリアが見通せない」といった不満です。長期的な視点で働く意欲を削がれるため、これも深刻な失敗感につながります。

- 経営・事業への不安: 入社してみて初めて、会社の業績不振や事業の将来性の乏しさに気づくケースです。「主力事業が傾いている」「離職率が異常に高い」など、会社の存続自体に不安を感じると、安心して働き続けることが困難になります。

これらのミスマッチは、なぜ起こるのでしょうか。多くの場合、求職者側の「自己分析不足」「企業研究不足」と、採用企業側の「情報開示不足」「魅力的な側面の過度なアピール」という、双方の要因が組み合わさって発生します。

転職活動中は、求職者も企業も「よく見せたい」という心理が働きます。求職者は自分のスキルや経験をアピールし、企業は自社の魅力を最大限に伝えて優秀な人材を確保しようとします。その結果、互いに良い面ばかりを見てしまい、ネガティブな情報や都合の悪い事実から目をそむけがちになるのです。

結局のところ、転職の失敗とは、「自分が転職によって本当に得たかったものが、新しい環境では手に入らなかった」あるいは「転職によって失ったものの大きさに、後から気づいた」という状態だと言えるでしょう。だからこそ、転職活動を始める前に「なぜ転職するのか」「転職して何を実現したいのか」という根本的な問いを自らに投げかけ、その軸を明確にすることが何よりも重要なのです。

転職でよくある失敗パターン10選

ここでは、多くの転職経験者が「失敗した」と感じる、代表的な10個のパターンを具体的に解説します。それぞれのパターンがなぜ起こるのか、そしてどのような対策を講じるべきかのヒントも合わせて紹介します。自分に当てはまる可能性がないか、チェックしながら読み進めてみてください。

① 入社前に聞いていた条件と実際が違った

これは転職失敗談として最もよく聞かれるパターンの一つです。「話が違う」という不信感は、仕事へのモチベーションを著しく低下させ、会社へのエンゲージメントを根本から揺るがします。

給与・残業時間・休日などの待遇面

待遇面の相違は、生活に直接的な影響を及ぼすため、特に深刻な問題となりがちです。

- 給与: 「提示された年収に見込み残業代が含まれていることを知らなかった」「賞与が業績連動で、実際はほとんど支給されない年もあると入社後に知った」といったケースです。特に注意したいのが「年俸制」の罠です。年俸を12で割った額が月給だと思っていると、実際には賞与分が含まれていたり、特定の月だけ支給額が変動したりする契約になっていることもあります。

- 残業時間: 面接で「残業は月平均20時間程度」と説明されたにもかかわらず、入社してみると慢性的な長時間労働が常態化しており、月80時間を超える残業が当たり前だった、というケースは少なくありません。「繁忙期だけ」という説明を鵜呑みにせず、具体的な時期や頻度、平均だけでなく最大でどのくらいになる可能性があるのかまで踏み込んで確認する必要があります。

- 休日: 「完全週休2日制」と求人票に記載があったのに、実際は「土曜出勤が暗黙のルールになっている」「休日に顧客から電話がかかってきて対応せざるを得ない」といった状況です。休日出勤した場合の振替休日の取得状況や、有給休暇の実際の取得率なども、確認すべき重要なポイントです。

なぜ起こるのか?

この問題の背景には、採用したい企業側の「少しでも良く見せたい」という思惑と、求職者側の「聞きづらい」という遠慮があります。企業側は、ネガティブな情報を正直に伝えすぎると応募者が減ってしまうことを恐れ、曖昧な表現や平均値だけを伝える傾向があります。一方、求職者側も、お金や休みのことばかりを細かく質問すると「意欲がない」「権利ばかり主張する」と思われないかと不安になり、確認を怠ってしまうのです。

対策は?

待遇に関する条件は、必ず書面(労働条件通知書や雇用契約書)で確認し、保管しておくことが鉄則です。口頭での約束は「言った、言わない」の水掛け論になりがちです。少しでも疑問や不明瞭な点があれば、内定承諾前に人事担当者にメールなどで問い合わせ、文書で回答をもらうようにしましょう。

実際の業務内容や配属先の相違

「マーケティング職で採用されたはずが、配属されたのは営業サポートチームだった」「Webディレクターとして入社したのに、テレアポの業務ばかり任される」など、期待していた役割と実際の業務が異なるケースです。

これもまた、大きなモチベーション低下につながります。自分のスキルや経験を活かせないだけでなく、思い描いていたキャリアプランからの逸脱を意味するため、将来への不安も増大します。特に、総合職採用やポテンシャル採用の場合、「入社後の適性を見て配属を決定します」という名目のもと、本人の希望とは異なる部署に配属されるリスクが常に伴います。

なぜ起こるのか?

原因はいくつか考えられます。一つは、採用プロセス中に組織変更や事業方針の転換があったケースです。採用が決まった時点では存在していたポジションが、入社までの間に消滅してしまった、ということもあり得ます。また、面接官(現場の管理職)が描いていた人物像と、人事部が最終的に決定した配属先にズレがある場合もこの問題が起こります。さらに悪質なケースでは、最初から欠員が出ている別の部署に配置する目的で、人気のある職種をダシに応募者を集めている可能性もゼロではありません。

対策は?

面接の段階で、具体的な業務内容、チームの構成、一日の仕事の流れ、使用するツール、求められる成果(KPI)などを詳細に質問することが重要です。「入社後は、具体的にどのような業務からスタートすることになりますか?」「このポジションに期待されている最も重要なミッションは何ですか?」といった質問は、ミスマッチを防ぐ上で非常に有効です。また、可能であれば、配属予定先の社員と面談する機会(カジュアル面談など)を設けてもらい、現場の生の声を聞くこともおすすめです。

② 仕事内容が合わずやりがいを感じられない

「仕事がつまらない」「毎日同じことの繰り返しで成長実感がない」「この仕事に何の意味があるのかわからない」――。これは、日々の業務そのものに対するミスマッチです。待遇や人間関係に大きな問題がなくても、仕事内容にやりがいを感じられなければ、働く意欲を維持するのは困難です。

このパターンに陥る背景には、大きく分けて2つの原因があります。

- 自己分析の不足: そもそも自分が「どのような仕事にやりがいを感じるのか」を理解できていないケースです。例えば、「人と話すのが好きだから営業職」と安易に考えて転職したものの、実際には目標達成のプレッシャーや顧客との難しい交渉にストレスを感じ、やりがいを見出せない、といった状況です。自分の価値観(何を大切にしたいか)、興味・関心(何に夢中になれるか)、得意なこと(自然とできてしまうこと)を深く掘り下げずに転職活動を進めると、こうしたミスマッチが起こりやすくなります。

- 企業・職務理解の不足: 応募先の仕事内容を漠然としたイメージでしか捉えていなかったケースです。「コンサルタント」と聞くと華やかなイメージを持つかもしれませんが、実際には地道なデータ分析や資料作成に大半の時間を費やすことも少なくありません。「企画職」も、アイデアを出すだけでなく、関係各所との調整や煩雑な事務作業が多く発生します。仕事の「キラキラした部分」だけでなく、「泥臭い部分」や「地味な部分」まで含めて理解できていないと、入社後に理想と現実のギャップに苦しむことになります。

具体的には、「もっと裁量権を持って仕事を進めたかったのに、実際は上司の指示通りに動くだけだった」「チームで協力して大きな目標を達成することにやりがいを感じるタイプなのに、個人プレーが基本の職場だった」「新しい技術を学び続けたいのに、古い技術しか使わない環境だった」など、個人の志向性と職場の実態とのズレが、やりがいの喪失に直結します。

対策は?

まずは、徹底的な自己分析から始めることが不可欠です。過去の職務経歴を振り返り、「どんな仕事をしているときに楽しかったか」「どんな成果を出したときに満足感を得られたか」「逆に、どんな業務が苦痛だったか」を具体的に書き出してみましょう。これによって、自分が仕事に求める「やりがい」の源泉が見えてきます。

次に、企業研究の精度を高めることです。求人票の職務内容を読むだけでなく、社員インタビューやブログ、SNSなどを通じて、実際にその仕事をしている人がどのような一日を過ごし、何に喜びや困難を感じているのかをリサーチします。面接では、「この仕事で最も大変な点は何ですか?」「どのような方がこの仕事に向いている、あるいは向いていないと思われますか?」といった、仕事のリアルな側面に踏み込む質問を投げかけることが、ミスマッチを防ぐ鍵となります。

③ 社風や人間関係になじめなかった

「会社の雰囲気が合わない」「上司や同僚とコミュニケーションが取りづらい」といった、カルチャーフィットや人間関係のミスマッチも、転職失敗の主要な原因です。1日の大半を過ごす職場の居心地の悪さは、精神的に大きな負担となり、パフォーマンスの低下や早期離職につながります。

社風は、その会社の成り立ちや事業内容、経営者の価値観などが反映された、目に見えない「空気」のようなものです。具体的には、以下のような点でミスマッチが生じます。

- コミュニケーションスタイル: 活発な議論を好む文化か、静かに黙々と作業する文化か。チャットツールでのフランクなやり取りが中心か、対面での会議や形式的なメールが基本か。

- 意思決定のプロセス: 現場に裁量が与えられるボトムアップ型か、経営層の鶴の一声で物事が決まるトップダウン型か。

- 評価される行動: チームワークや協調性が重視されるか、個人の成果や競争が奨励されるか。

- 働き方の文化: 定時退社が当たり前か、残業することが評価される雰囲気か。プライベートな交流(飲み会など)が活発か、仕事とプライベートは完全に分ける文化か。

これらの要素が自分の価値観や働き方のスタイルと大きく異なると、「自分だけが浮いている」「この会社の一員として認められていない」といった疎外感を抱きやすくなります。特に、前職と社風が真逆の会社に転職した場合、適応するまでに相当なエネルギーを消耗することになります。

なぜ起こるのか?

社風は求人票などの文章だけでは伝わりにくく、面接という限られた時間で見抜くことも非常に困難です。面接官も自社の良い面をアピールするため、ネガティブな社風は隠そうとします。また、求職者側も「早く内定が欲しい」という気持ちから、面接で感じた些細な違和感に蓋をしてしまいがちです。

対策は?

社風のミスマッチを防ぐには、多角的な情報収集と、面接での意図的な観察が不可欠です。

- 情報収集: 企業の公式サイトや採用ページだけでなく、社員の口コミサイト、SNS、ニュース記事など、複数の情報源をチェックします。特に口コミサイトでは、元社員や現役社員によるリアルな社風についての書き込みが見つかることがあります。ただし、ネガティブな意見に偏りがちなので、あくまで参考情報として捉え、鵜呑みにしないことが大切です。

- 面接での観察・質問: 面接は、あなたが企業を「面接」する場でもあります。面接官の話し方、社員同士のやり取り、オフィスの雰囲気などを注意深く観察しましょう。逆質問の時間には、「どのような方がこの会社で活躍されていますか?」「チームのコミュニケーションはどのように取ることが多いですか?」「入社された方が最初に驚くことや、ギャップに感じることは何ですか?」といった質問をすることで、社風の一端を垣間見ることができます。複数回の面接を通じて、一貫した雰囲気や価値観が感じられるかどうかも重要な判断材料になります。

④ 給与や評価制度に不満を感じた

入社前に提示された給与には納得していたものの、入社後に昇給の実態や評価制度の仕組みを知り、「このままでは将来の年収アップが見込めない」「頑張りが正当に評価されない」と不満を抱くケースです。

この失敗パターンは、転職直後よりも、入社して半年から1年が経過し、最初の評価や昇給のタイミングで顕在化することが多いのが特徴です。

- 昇給制度の問題: 「定期昇給がほとんどなく、役職が上がらない限り給与はほぼ横ばい」「会社の業績が良くても、個人の給与にはほとんど還元されない」といったケースです。入社時の年収が高くても、その後の伸びしろがなければ、数年後には同年代の平均年収を下回ってしまう可能性もあります。

- 評価制度の不透明性: 評価基準が曖昧で、誰が、何を、どのように評価しているのかが全くわからない状態です。上司の主観や好き嫌いで評価が決まってしまうような環境では、納得感を得ることは難しく、仕事へのモチベーションも維持できません。「何を頑張れば評価されるのか」が不明確なため、目標設定も困難になります。

- インセンティブ制度の問題: 営業職などでインセンティブ制度が導入されている場合、「達成困難な高い目標が設定されている」「インセンティブの比率が低く、成果を出しても思ったほど給与に反映されない」といった不満が出がちです。

なぜ起こるのか?

多くの求職者は、転職活動において「入社時の年収」に最も注目しがちで、その後の「昇給モデル」や「評価制度の具体的な運用実態」まで確認が及ばないことが主な原因です。企業側も、採用面接の場で自社の評価制度の欠点まで詳細に説明することは稀です。求人票に「昇給年1回、賞与年2回」と記載があっても、それがどの程度の金額で、どのような基準で決まるのかまでは書かれていません。

対策は?

面接の段階で、給与や評価について踏み込んだ質問をすることが重要です。ただし、聞き方には配慮が必要です。ストレートに「いくら昇給しますか?」と聞くのではなく、以下のように尋ねると良いでしょう。

- 「御社の評価制度について、差し支えのない範囲で教えていただけますでしょうか。どのようなサイクルで、どのような基準で評価が行われるのでしょうか?」

- 「私と同じような職務や経歴で入社された方は、その後どのようにご活躍され、キャリアアップや昇給をされているケースが多いでしょうか?」

- 「賞与の算定基準についてお伺いしたいのですが、会社の業績と個人の評価は、それぞれどのくらいの割合で反映されるのでしょうか?」

これらの質問を通じて、評価の透明性や、会社が社員の貢献に報いようとする姿勢があるかどうかを推し量ることができます。明確な回答を避けたり、曖昧な説明に終始したりするようであれば、注意が必要かもしれません。

⑤ 自己分析が不十分で転職の軸がぶれていた

「なぜ転職したいのか」という根本的な動機や、「転職によって何を実現したいのか」という目的が曖昧なまま転職活動を進めてしまい、結果的に自分に合わない会社を選んでしまうパターンです。これは、他の多くの失敗パターンの根源とも言える、非常に重要な問題です。

転職の軸が定まっていないと、以下のような状況に陥りがちです。

- 企業の知名度やイメージだけで選んでしまう: 「大手だから安泰だろう」「スタートアップは格好いい」といった漠然とした理由で入社し、実際の仕事内容や社風とのミスマッチに苦しむ。

- 目先の年収アップに飛びついてしまう: 他の条件(仕事内容、働きがい、将来性など)を十分に検討せず、最も高い年収を提示してくれた企業に決めてしまい、後から後悔する。

- 内定が出たところで妥協してしまう: 転職活動が長引いて焦り、「どこでもいいから早く決めたい」という気持ちから、最初に内定が出た企業に安易に入社してしまう。

転職の軸とは、「今回の転職で絶対に譲れない条件」と「達成したい目標」のことです。これが明確でないと、他人の意見やその場の雰囲気に流され、一貫性のない判断を下してしまいます。その結果、転職先で新たな不満が生まれ、「前の会社のほうが良かったかもしれない」という後悔につながるのです。

なぜ起こるのか?

現職への不満が強いほど、「とにかくこの環境から逃げ出したい」という気持ちが先行し、冷静な自己分析や将来のキャリアプランニングを怠ってしまうことが最大の原因です。また、「自分の市場価値を知りたい」といった軽い気持ちで転職活動を始めたものの、エージェントに勧められるがままに選考を進め、気づけば後戻りできない状況になっていた、というケースもあります。

対策は?

転職活動を始める前に、時間をかけて徹底的に自己分析を行い、転職の軸を言語化することが不可欠です。

- Why(なぜ転職したいのか)の深掘り: 「給料が低いから」「人間関係が悪いから」といった表面的な理由だけでなく、「なぜ給料を上げたいのか(何に使いたいのか)」「なぜ今の人間関係が嫌なのか(どのような関係性を望むのか)」と、何度も「なぜ?」を繰り返して本質的な動機を探ります。

- What(何を実現したいのか)の明確化: 転職を通じて、仕事内容、待遇、働き方、得られるスキル、キャリアパスなどをどのように変えたいのか、具体的な言葉で書き出します。

- Will-Can-Mustの整理:

- Will(やりたいこと): 将来的に挑戦したい仕事、実現したいキャリア

- Can(できること): これまでの経験で培ったスキル、強み

- Must(すべきこと/求める条件): 譲れない労働条件、会社に求める環境

これらの自己分析を通じて確立された「転職の軸」を基に、応募する企業を選び、面接での質問や最終的な意思決定を行えば、判断がぶれることはありません。「この会社は、自分の転職の軸に合致しているか?」と常に自問自答することが、後悔のない選択につながります。

⑥ 会社の将来性に不安を感じた

入社前は成長企業だと思っていたのに、実際に中に入ってみると「業績が悪化していた」「主力事業が斜陽産業だった」「優秀な人材が次々と辞めていく」など、会社の将来性に深刻な疑問符がつくケースです。

自分の成長や安定を求めて転職したにもかかわらず、会社の存続自体が危うい状況では、安心して働き続けることはできません。数年後の再転職を余儀なくされる可能性もあり、キャリアプランが大きく狂ってしまいます。

具体的には、以下のような兆候から不安を感じることが多いです。

- 業績の悪化: 朝礼などで常に厳しい売上目標やコストカットの話ばかりが出る。

- 事業戦略の不在: 経営層が場当たり的な指示を出すだけで、中長期的なビジョンが感じられない。

- 技術・ノウハウの陳腐化: 業界のトレンドから取り残されており、新しい技術やサービスへの投資が見られない。

- 高い離職率: 特に、将来を期待されていたエース級の社員や中堅社員が相次いで退職していく。

- 組織の硬直化: 新しい提案が全く通らない、チャレンジを許容しない保守的な風土がある。

なぜ起こるのか?

求職者側の企業研究不足、特に財務状況や業界全体の動向分析の甘さが主な原因です。多くの人は、企業の採用サイトや美しくまとめられたパンフレットの情報、面接官の威勢の良い言葉を信じてしまいます。しかし、企業が自社のネガティブな情報を積極的に開示することはまずありません。外部からでは見えにくい「組織内部のリアル」を把握しきれないまま入社を決めてしまうのです。

対策は?

表面的な情報だけでなく、客観的なデータや多角的な視点から企業を分析する「デューデリジェンス(企業調査)」が重要です。

- 財務情報の確認: 上場企業であれば、決算短信や有価証券報告書で業績の推移、自己資本比率などを確認できます。非上場企業の場合は難しいですが、帝国データバンクや東京商工リサーチなどの信用調査会社の情報を利用する方法もあります。

- 業界・市場分析: その会社が属する業界全体の成長性や将来性を調べます。業界全体のパイが縮小している場合、その中で成長を続けるのは非常に困難です。関連するニュースや市場レポートに目を通しましょう。

- 競合他社との比較: 同じ業界の競合他社と比べて、その会社の強みや弱みは何か、市場での立ち位置はどうなっているかを分析します。

- 口コミサイトの活用: 離職率や組織体制に関するリアルな声は、口コミサイトが参考になります。ただし、情報の信憑性は慎重に見極める必要があります。

- 面接での質問: 「御社の事業における、今後の成長戦略や注力していく領域についてお聞かせください」「現在、事業上の課題として認識されていることは何でしょうか?」といった質問を投げかけ、経営層や管理職が自社の状況を客観的に捉え、明確なビジョンを持っているかを確認します。回答に具体性や説得力があるかが判断のポイントです。

⑦ 円満退職できずトラブルになった

転職先が無事に決まっても、現在の職場をスムーズに退職できなければ、後味の悪い転職となってしまいます。退職交渉がこじれると、精神的な消耗が激しいだけでなく、最悪の場合、転職先にまで悪影響が及ぶ可能性もあります。

よくあるトラブルの例は以下の通りです。

- 強い引き止め: 「君が辞めたら部署が回らない」「後任が見つかるまで待ってくれ」と、退職をなかなか認めてもらえない。上司だけでなく、役員まで出てきて説得されるケースもあります。

- 待遇改善の提示(カウンターオファー): 「給料を上げるから」「希望の部署に異動させるから」といった条件を提示され、心が揺らいでしまう。

- 有給休暇の消化拒否: 「引き継ぎが終わっていないから有給は取らせない」などと、労働者の正当な権利である有給休暇の取得を妨害される。

- 嫌がらせや悪評: 退職することが決まった途端に、上司や同僚の態度が冷たくなったり、社内や取引先に根も葉もない噂を流されたりする。

- 損害賠償の示唆: 「突然辞められると会社に損害が出るから、訴えることも考える」といった脅し文句を言われる。(法的にはほとんど認められません)

なぜ起こるのか?

トラブルの主な原因は、退職の意思表示のタイミングや伝え方、引き継ぎの準備不足にあります。法律上は退職の意思表示は2週間前で良いとされていますが、多くの会社の就業規則では1〜2ヶ月前と定められており、これを無視するとトラブルになりがちです。また、直属の上司を飛び越えて人事に直接話したり、不満をぶちまけるような感情的な伝え方をしたりすると、相手の感情を逆なでしてしまいます。

対策は?

「立つ鳥跡を濁さず」を基本姿勢とし、計画的かつ誠実な対応を心がけることが円満退職の鍵です。

- 就業規則の確認: まずは自社の就業規則を確認し、退職の申し出に関する規定(いつまでに、誰に伝えるか)を把握します。

- 伝える順番とタイミング: 最初に伝える相手は、必ず直属の上司です。同僚や他部署の人に先に話が漏れると、上司の面子を潰すことになり、関係がこじれる原因になります。伝えるタイミングは、繁忙期を避け、上司が比較的落ち着いている時間帯に「ご相談したいことがあります」とアポイントを取り、会議室など他の人に聞かれない場所で話しましょう。

- 退職理由はポジティブに変換: たとえ会社への不満が直接の原因であっても、それをストレートに伝えるのは得策ではありません。「給料が低い」「人間関係が最悪」などと伝えるのではなく、「新しい環境で〇〇のスキルを専門的に高めたい」「以前から興味のあった〇〇業界に挑戦したい」といった、前向きで個人的な理由として説明するのが基本です。会社への感謝の気持ちも添えると、よりスムーズに受け入れられやすくなります。

- 退職届の準備と提出: 退職願(退職届)を準備しておき、口頭で伝えた後に正式に提出します。退職日が確定したら、退職日を明記した退職届を提出しましょう。

- 引き継ぎは完璧に: 後任者やチームのメンバーが困らないよう、責任を持って引き継ぎを行います。担当業務のリストアップ、マニュアルの作成、関係者への挨拶回りなどを計画的に進める姿勢を見せることで、会社側も協力的になります。最終出社日まで誠意ある態度を貫くことが、円満な退職につながります。

⑧ 勢いや焦りで転職先を決めてしまった

「現職のストレスから一刻も早く解放されたい」「転職活動が長引いて疲弊してしまった」――。こうした焦りや勢いから、十分に吟味することなく内定先に飛びついてしまうのも、典型的な失敗パターンです。

正常な判断ができない心理状態での意思決定は、後悔を生む可能性が非常に高くなります。

- 逃避型の転職: 現職の不満が限界に達し、「どこでもいいから、とにかく辞めたい」という一心で転職活動を開始。最初に内定が出た企業に、条件などを詳しく比較検討せずに即決してしまう。

- 疲弊型の転職: 何十社も応募して面接を繰り返すうちに、「もうこれ以上、不採用通知は見たくない」と精神的に追い詰められる。その結果、本来の転職の軸とは少しズレていても、「内定をくれたのだから良い会社に違いない」と自分を納得させて入社を決めてしまう。

- 比較不足型の転職: 複数社から内定をもらったものの、各社のメリット・デメリットを冷静に比較せず、一番最初に内定を出してくれた企業や、最も熱心に誘ってくれた企業の「熱意」にほだされて決めてしまう。

このような形で転職先を決めると、入社後に冷静さを取り戻した段階で、「なぜあの会社を選んでしまったのだろう」「もっと他に良い選択肢があったのではないか」と後悔の念に苛まれることになります。

なぜ起こるのか?

転職活動は、精神的にも肉体的にも大きなエネルギーを消耗します。特に、在職しながらの活動は時間的な制約も大きく、不採用が続くと自己肯定感が下がり、「自分はどこからも必要とされていないのではないか」という不安に駆られます。こうしたネガティブな心理状態が、冷静な判断力を奪い、焦りからの拙速な意思決定につながるのです。

対策は?

勢いや焦りに流されないためには、あらかじめ自分なりの「ルール」を決め、客観的な視点を保つ工夫が必要です。

- 転職の軸に立ち返る: 内定が出たときこそ、一度立ち止まり、活動開始前に設定した「転職の軸」と照らし合わせます。「この会社は、自分が本当に実現したかったことを叶えられる場所か?」と自問自答しましょう。

- 比較検討の時間を設ける: 内定が出ても即答せず、「〇月〇日までにお返事させていただきます」と回答期限を設定し、冷静に考える時間を確保します。可能であれば、他の選考中の企業のプロセスも進め、複数の選択肢をテーブルに並べてから比較検討するのが理想です。

- メリット・デメリットを書き出す: 内定企業について、待遇、仕事内容、社風、将来性など、様々な観点からメリットとデメリットを客観的に書き出し、可視化します。これにより、感情に流されず、論理的に判断しやすくなります。

- 第三者の意見を聞く: 信頼できる家族や友人、あるいは転職エージェントのキャリアアドバイザーなど、第三者に相談して客観的な意見を求めるのも有効です。自分一人で抱え込まず、外部の視点を取り入れることで、見えていなかった点に気づくことがあります。

- 休む勇気を持つ: 転職活動に疲れたら、一度活動を中断してリフレッシュする勇気も必要です。焦って不本意な転職をするくらいなら、少し休んでから仕切り直したほうが、結果的に良い選択につながります。

⑨ ネガティブな理由だけで転職してしまった

「上司が嫌いだから」「残業が多すぎるから」「給料が安いから」――。こうしたネガティブな理由が転職のきっかけになること自体は、決して悪いことではありません。しかし、「〇〇から逃げたい」という動機しかなく、「転職して〇〇がしたい」というポジティブな目的がないまま転職してしまうと、失敗するリスクが高まります。

なぜなら、ネガティブな動機だけで転職先を選ぶと、その不満を解消できることだけが判断基準になってしまうからです。

例えば、「人間関係が嫌で転職した」という人は、「とにかく雰囲気が良さそうな会社」というだけで選んでしまい、仕事内容やキャリアパスを二の次にしてしまうかもしれません。しかし、次の職場でもまた別種の人間関係の問題が発生しないとは限りません。そのとき、「やりたい仕事」という支えがなければ、再び同じ理由で辞めたくなってしまうでしょう。

「残業が多いから」という理由で「残業ゼロ」を謳う会社に転職した結果、「給料は下がったのに仕事は単調で、全く成長できない」という新たな不満を抱えることもあります。

このように、一つの問題を解決するために、別のより大きな問題を生み出してしまうのが、このパターンの特徴です。根本的な原因は、現状から逃れることに意識が集中しすぎて、転職後の自分のありたい姿を具体的に描けていない点にあります。

対策は?

ネガティブな動機を、ポジティブな目標に変換する作業が不可欠です。

- 不満の要因を分解・分析する: 「なぜ今の職場が嫌なのか」を具体的に書き出します。「人間関係が悪い」→「トップダウンで意見が言えない文化が嫌だ」「高圧的な上司の言動がストレスだ」というように、具体的に分解します。

- 理想の状態を定義する: 分解した不満の裏返しとして、「では、どのような状態なら満足できるのか?」という理想の状態を定義します。「トップダウンが嫌」→「チームで意見を出し合いながら、ボトムアップで物事を進められる環境が良い」、「高圧的な上司が嫌」→「ロジカルな対話ができ、部下の成長を支援してくれる上司の下で働きたい」。

- 「Want(やりたいこと)」を付け加える: 理想の環境(Must)に加えて、「その環境で、自分は何を成し遂げたいのか(Want)」を考えます。「ボトムアップの環境で、自分の企画力を活かして新しいサービスを立ち上げたい」「部下の成長を支援してくれる上司の下で、マネジメントスキルを学びたい」など。

このように、「不満の解消(Must)」と「自己実現(Want)」の両方を転職の軸に据えることで、単なる逃げの転職ではなく、将来につながる建設的なキャリアチェンジにすることができます。面接でも、前向きな転職理由を語れるため、採用担当者に良い印象を与えられます。

⑩ 自分のスキルが通用しなかった・活かせなかった

「即戦力として期待されて入社したのに、思うように成果が出せない」「前職で培ったスキルが、新しい環境では全く役に立たない」――。自分の能力に対する過信や、求められるスキルセットのミスマッチから生じる失敗パターンです。

特に、同職種への転職であっても、業界や企業文化、事業フェーズが異なれば、求められるスキルや仕事の進め方は大きく変わります。

- スキルのミスマッチ: 例えば、大企業で分業化された環境で特定の専門スキルを磨いてきた人が、少数精鋭のスタートアップに転職した場合、専門分野以外の幅広い業務(営業、マーケティング、総務など)もこなすことが求められ、対応できずに苦しむことがあります。逆に、スタートアップでジェネラリストとして活躍してきた人が大企業に転職すると、稟議や社内調整といった「大企業ならではの作法」に戸惑い、スピード感が出せずに評価されないこともあります。

- 再現性の欠如: 前職での成功体験が、特定の環境(優秀な上司や同僚、恵まれた予算など)に依存していたことに気づかず、「どこでも同じように成果を出せる」と過信してしまうケースです。新しい職場では、自ら人間関係を構築し、ゼロから信頼を積み上げていく必要がありますが、そのプロセスを軽視すると孤立してしまいます。

- 暗黙知の壁: 同じツール(例: Excel, Salesforce)を使っていても、企業ごとに独自の運用ルールやノウハウ(暗黙知)が存在します。前職のやり方に固執してしまい、新しい環境のやり方を素直に学ぼうとしないと、「使いづらい人材」というレッテルを貼られてしまう可能性があります。

このような状況に陥ると、プライドが傷つけられ、自信を喪失し、徐々にパフォーマンスが低下していくという悪循環に陥りがちです。

対策は?

謙虚な姿勢と客観的な自己評価が、この失敗を防ぐ鍵となります。

- スキルの棚卸しとポータブルスキルの見極め: 自分のスキルを棚卸しする際に、特定の企業や環境でしか通用しない「テクニカルスキル」と、どんな環境でも活かせる「ポータブルスキル(問題解決能力、コミュニケーション能力、論理的思考力など)」を区別して整理します。転職市場で評価されるのは、後者のポータブルスキルです。

- 企業が求めるスキルの詳細な確認: 求人票の「求めるスキル」欄を見るだけでなく、面接で「入社後に最も期待する成果は何ですか?」「その成果を出すために、どのようなスキルや経験が特に重要だとお考えですか?」と具体的に質問します。これにより、企業側が本当に求めている能力と自分のスキルセットが合致しているかを正確に判断できます。

- アンラーニング(学びほぐし)の意識: 過去の成功体験ややり方を一旦リセットし、新しい環境のルールや文化を素直に学ぶ姿勢(アンラーニング)を持つことが非常に重要です。入社後は、新人と同じ気持ちで、積極的に質問し、周囲のやり方を吸収しようと努めましょう。「郷に入っては郷に従え」の精神が、スムーズな立ち上がりを可能にします。

- 過度なアピールを避ける: 面接で自分を良く見せたい気持ちはわかりますが、できないことを「できる」と言ったり、実績を過剰に盛ったりするのは禁物です。等身大の自分を正直に伝え、入社後の期待値コントロールを適切に行うことが、結果的に自分の身を守ることにつながります。

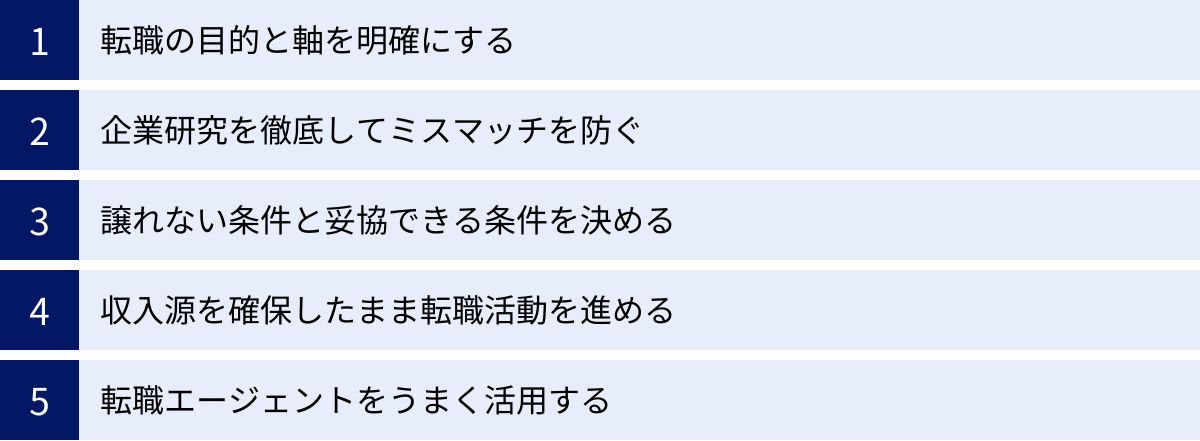

転職で失敗・後悔しないための5つの対策

これまで見てきた10個の失敗パターンは、いずれも事前の準備や心構え次第で防ぐことが可能です。ここでは、後悔のない転職を実現するために、特に重要な5つの対策を具体的に解説します。

① 転職の目的と軸を明確にする

転職活動を始める前に、まず取り組むべき最も重要なステップが、「なぜ転職するのか(目的)」と「何を基準に選ぶのか(軸)」を徹底的に掘り下げ、言語化することです。これが羅針盤となり、数多くの求人情報や他人の意見に惑わされることなく、自分にとって最適な選択を下すための土台となります。

なぜ転職したいのかを深掘りする

多くの人が転職を考えるきっかけは、「給料が低い」「人間関係が悪い」「仕事がつまらない」といったネガティブな感情です。しかし、そこで思考を止めてしまうと、「⑨ネガティブな理由だけで転職してしまった」という失敗パターンに陥りがちです。

大切なのは、その不満の裏側にある「本当の願望」を明らかにすることです。そのために有効なのが、自問自答を繰り返して深掘りする方法です。

(例)「給料が低い」から深掘りする

- なぜ給料を上げたいのか? → 将来のために貯蓄を増やしたいし、自己投資にもっとお金を使いたいから。

- なぜ貯蓄や自己投資をしたいのか? → 将来、経済的な不安なく暮らしたい。また、新しいスキルを身につけて、もっと市場価値の高い人材になりたいから。

- なぜ市場価値を高めたいのか? → 会社に依存せず、自分の力でキャリアを選べるようになりたいから。

ここまで深掘りすると、「給料」という表面的な条件の奥に、「経済的安定」や「自己成長によるキャリアの自律」といった、より本質的な目的が見えてきます。こうなると、単に年収が高いだけの求人ではなく、「スキルアップできる環境か」「長期的に安定して働けるか」といった視点も、企業選びの重要な軸になるはずです。

この作業を通じて、転職の動機を「〇〇から逃げたい」というネガティブなものから、「〇〇を実現したい」というポジティブなものへと転換することが、成功への第一歩です。

自分の強みや経験を棚卸しする

転職の目的が明確になったら、次に「自分には何ができるのか(Can)」を客観的に把握するためのキャリアの棚卸しを行います。これは、自分の市場価値を正しく認識し、応募書類や面接で効果的にアピールするための基礎となります。

キャリアの棚卸しは、以下のステップで進めると良いでしょう。

- 職務経歴の書き出し: これまで経験した会社、部署、役職、在籍期間を時系列で書き出します。

- 業務内容の具体化: 各々の部署で、具体的にどのような業務を担当していたのかを詳細に記述します。「営業」であれば、「誰に(顧客層)」「何を(商材)」「どのように(手法)」販売し、「どのような成果(売上、達成率など)」を上げたのか、できるだけ定量的な情報(数字)を交えて書き出します。

- 成功体験・失敗体験の抽出: 特に成果を上げた経験や、逆に困難を乗り越えた経験をピックアップし、その際に「どのような課題があったか」「自分がどのように考え、行動したか」「その結果、何を学び、どのようなスキルが身についたか」を分析します。

- スキルの整理: 業務を通じて得られたスキルを、「専門知識・技術(テクニカルスキル)」と「対人能力や思考力(ポータブルスキル)」に分類してリストアップします。

この棚卸しを通じて、自分の強みや得意なこと、そして逆に弱みや今後伸ばすべき点が明確になります。この「Can(できること)」と、先ほど明確にした「Will(やりたいこと)」を掛け合わせることで、あなただけの説得力のあるキャリアストーリーが完成するのです。

② 企業研究を徹底してミスマッチを防ぐ

転職の軸が固まったら、次はその軸に合致する企業を探し、深くリサーチする段階に入ります。入社後の「こんなはずではなかった」というギャップのほとんどは、この企業研究の不足から生じます。ミスマッチを防ぐためには、多角的な情報収集が欠かせません。

公式サイトだけでなく口コミサイトも確認する

企業が発信する情報は、基本的にポジティブな側面に偏っています。採用サイトやパンフレットは、企業の魅力を最大限に伝えるためのマーケティングツールであり、そこから企業のすべてを理解することはできません。

そこで重要になるのが、一次情報(企業発信)と二次情報(第三者発信)を組み合わせて、立体的に企業を理解することです。

| 情報源の種類 | 主な内容と特徴 | 確認すべきポイント |

|---|---|---|

| 一次情報(企業発信) | 公式サイト、採用サイト、IR情報、公式SNS、社長ブログなど 企業の公式見解や目指す方向性がわかる。信頼性が高い。 |

・経営理念、ビジョン ・事業内容、ビジネスモデル ・業績推移(IR情報) ・求める人物像 |

| 二次情報(第三者発信) | 社員の口コミサイト、ニュース記事、業界レポート、SNSでの評判など 内部のリアルな声や客観的な評価がわかる。信憑性の見極めが必要。 |

・社風、人間関係 ・残業時間、有給消化率の実態 ・評価制度への納得感 ・退職理由 |

特に、社員の口コミサイトは、社風や働き方のリアルな実態を知る上で非常に有効です。ただし、書き込みは個人の主観であり、特に退職した人のネガティブな意見に偏る傾向があることを理解しておく必要があります。複数の口コミを読み比べ、あくまで「そういう意見もある」という参考情報として冷静に受け止め、一次情報と照らし合わせながら総合的に判断することが大切です。

面接で疑問点をすべて質問し解消する

面接は、企業があなたを評価する場であると同時に、あなたが企業を評価し、疑問を解消するための絶好の機会です。入社後に後悔しないためには、面接の場で少しでも気になったこと、不安に思ったことをすべて質問し、解消しておく必要があります。

特に、面接の最後に設けられる「何か質問はありますか?」という逆質問の時間は、企業理解を深め、ミスマッチを防ぐための最大のチャンスです。待遇や福利厚生といった条件面だけでなく、仕事のやりがいや社風、キャリアパスといった、より本質的な部分について踏み込んだ質問を準備しておきましょう。

【ミスマッチを防ぐ逆質問の例】

- 業務内容について: 「入社後、最初の1ヶ月、3ヶ月、半年で、どのような状態になっていることを期待されますか?」「このポジションで成果を出す上で、最も重要になるスキルやスタンスは何だとお考えですか?」

- 社風・文化について: 「社員の方々は、どのような価値観を大切にして働いていることが多いと感じますか?」「チームでのコミュニケーションは、チャットや対面など、どのような手段が中心ですか?」

- 評価・キャリアについて: 「御社の評価制度において、特に重視されているのはどのような点でしょうか?」「私と同じような経歴で入社された方は、その後どのようなキャリアを歩まれている方が多いですか?」

- 困難・課題について: 「この仕事やチームにおいて、現在最も大きな課題となっていることは何ですか?」

これらの質問を通じて、求人票だけではわからない企業のリアルな姿を把握し、自分の転職の軸と合致しているかを最終確認しましょう。面接官の回答の具体性や誠実さも、その企業を見極める重要な判断材料になります。

③ 譲れない条件と妥協できる条件を決める

転職において、すべての希望を100%満たす「完璧な会社」を見つけるのは、ほぼ不可能です。年収、仕事内容、勤務地、働き方、人間関係など、どこかを優先すれば、どこかを妥協せざるを得ないのが現実です。

そこで重要になるのが、自分の中で「これだけは絶対に譲れない条件」と「状況によっては妥協できる条件」を明確に線引きしておくことです。この優先順位が定まっていないと、いざ内定が出たときに判断基準がぶれてしまい、勢いや感情で誤った選択をしてしまうリスクが高まります。

優先順位を決めるプロセスは以下の通りです。

- 希望条件のリストアップ: まず、転職先に求める条件を、思いつく限りすべて書き出します。(例: 年収600万円以上、残業月20時間以内、リモートワーク可、マネジメント経験が積める、家から30分以内、など)

- 「Must(絶対条件)」と「Want(希望条件)」への分類: 書き出した条件を、「これが満たされなければ絶対に入社しない」というMust条件と、「満たされていれば嬉しいが、なくても許容できる」というWant条件に分けます。

- Must条件の絞り込み: Must条件が多すぎると、該当する企業が極端に少なくなり、転職活動が難航します。本当にそれが「絶対」に必要なのかを自問自答し、Must条件は3つ程度までに絞り込むのが現実的です。例えば、「年収600万円以上」がMustだったとしても、「580万円でも、やりたい仕事内容なら検討の余地はないか?」と考えてみることで、柔軟な判断が可能になります。

- Want条件に優先順位をつける: Want条件の中でも、「できれば実現したい(優先度:高)」「どちらでもよい(優先度:中)」「妥協できる(優先度:低)」というように、優先順位をつけます。

この作業を通じて、あなただけの「企業選びの物差し」が完成します。複数の企業を比較検討する際には、この物差しに照らし合わせて点数化してみるのも良い方法です。これにより、自分にとってどの企業が最もバランスの取れた選択肢なのかを、客観的かつ論理的に判断できるようになります。

④ 収入源を確保したまま転職活動を進める

「先に会社を辞めてから、じっくり転職活動に専念しよう」と考える人もいますが、これは慎重に判断すべき選択です。特別な事情がない限り、現在の仕事を続け、収入源を確保したまま転職活動を進めることを強く推奨します。

先に退職してしまうことには、以下のような大きなデメリットが潜んでいます。

- 経済的な焦り: 収入が途絶えると、貯蓄がどんどん減っていくことへのプレッシャーから、「早く決めなければ」という焦りが生まれます。この焦りが、「⑧勢いや焦りで転職先を決めてしまった」という失敗につながりやすくなります。

- 精神的な焦り: 「空白期間(ブランク)が長引くと、再就職に不利になるのではないか」という不安も、冷静な判断を妨げる要因となります。面接でも、採用担当者から「なぜ先に辞めたのですか?」という質問をされ、説得力のある回答を求められることになります。

- 交渉力の低下: 企業側から見ると、無職の応募者は「足元を見られやすい」立場にあります。「早く職を見つけたいだろう」と思われ、不利な条件(低い給与など)を提示されても、受け入れざるを得ない状況に追い込まれる可能性があります。

もちろん、在職中の転職活動は、時間的な制約が大きいというデメリットもあります。平日の日中に面接の時間を確保したり、仕事の後に応募書類を作成したりするのは大変です。しかし、それらの困難を補って余りあるほど、経済的・精神的な安定を保ちながら活動できるメリットは大きいのです。

もし、現職の業務が多忙すぎてどうしても活動時間が取れない場合は、有給休暇を計画的に利用する、繁忙期を避けて活動を開始するなどの工夫をしましょう。何よりも、「いつでも今の会社に戻れる」というセーフティネットがある状態が、心に余裕を生み、強気で納得のいく転職活動を可能にするのです。

⑤ 転職エージェントをうまく活用する

転職活動を一人で進めることに不安を感じるなら、転職エージェントをうまく活用することも有効な対策の一つです。転職エージェントは、求人紹介だけでなく、キャリア相談から選考対策、企業との交渉まで、転職プロセス全体をサポートしてくれる心強いパートナーとなり得ます。

転職エージェントを活用する主なメリットは以下の通りです。

- 非公開求人の紹介: Webサイトなどには公開されていない「非公開求人」を紹介してもらえる可能性があります。これには、企業の重要ポジションや、競合に知られたくない新規事業の求人などが含まれるため、思わぬ優良企業に出会えるチャンスが広がります。

- 客観的なキャリア相談: 担当のキャリアアドバイザーが、あなたの経歴や希望をヒアリングした上で、客観的な視点からキャリアプランや転職の軸についてアドバイスをくれます。自己分析で行き詰まった際に、第三者の視点を得ることで新たな気づきがあるかもしれません。

- 応募書類の添削・面接対策: 企業の人事担当者がどこに注目するかを熟知しているため、職務経歴書の書き方や面接での効果的なアピール方法について、プロの視点から具体的な指導を受けられます。

- 企業とのやり取りの代行: 面接日程の調整や、言いにくい給与・待遇面の交渉などを代行してくれます。これにより、あなたは企業研究や自己分析といった、本来集中すべき活動に時間を使うことができます。

ただし、転職エージェントも万能ではありません。注意すべき点もあります。

- アドバイザーとの相性: アドバイザーの知識レベルや熱意には個人差があります。自分の希望を理解してくれない、強引に特定の求人を勧めてくるなど、相性が悪いと感じたら、担当者の変更を申し出るか、別のエージェントを利用することを検討しましょう。

- あくまでビジネスであることの理解: エージェントは、あなたを企業に入社させることで成功報酬を得るビジネスモデルです。そのため、彼らの利益とあなたの利益が必ずしも一致しない場合があることを理解しておく必要があります。勧められた求人を鵜呑みにせず、最終的な判断は自分自身の「転職の軸」に基づいて下すことが重要です。

複数の転職エージェントに登録し、それぞれのサービスの質や紹介される求人の傾向を比較しながら、自分にとって最も信頼できるパートナーを見つけることが、賢い活用法の鍵となります。

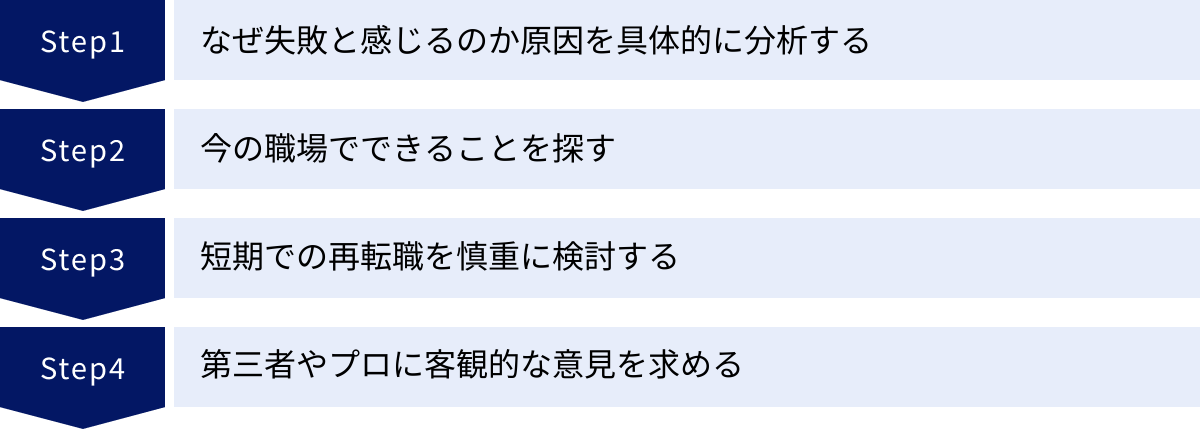

「転職に失敗したかも」と感じたときの対処法

万全の準備をして転職したにもかかわらず、「こんなはずではなかった」と感じてしまうことは、誰にでも起こり得ます。そんなとき、感情的に「すぐに辞めてしまおう」と考えるのは早計です。まずは冷静に状況を分析し、現実的な対処法を探ることが重要です。

なぜ失敗と感じるのか原因を具体的に分析する

「失敗した」という漠然とした感情に支配されていると、正しい判断はできません。まずは、何が、どのように、なぜ自分にとって「失敗」なのかを、感情と事実を切り分けて具体的に分析することから始めましょう。

紙やPCのメモ帳に、以下の点を書き出してみてください。

- 不満に感じていること(事実)をすべて書き出す:

- 例:「求人票には残業月20時間とあったが、実際は毎日2時間の残業で月40時間を超えている」

- 例:「マーケティング職で入社したが、任されているのは営業のアポイント調整と資料作成のみ」

- 例:「チームの会議で意見を言っても、上司に『前例がないから』と一蹴される」

- その事実が、なぜ自分にとって問題なのか(感情・影響)を考える:

- 例:「残業が多くて、平日に自己学習の時間が取れない。スキルアップできない焦りがある」

- 例:「専門性を高めたくて転職したのに、これではキャリアが停滞してしまう。やりがいを感じない」

- 例:「自分の考えを尊重してもらえず、貢献している実感がない。疎外感を感じる」

- 入社前の期待とのギャップを明確にする:

- 例:「ワークライフバランスを重視して転職したのに、前職より悪化している」

- 例:「裁量権を持って企画を推進できると期待していたのに、現実は全く違った」

この作業を通じて、問題の核心がどこにあるのか(労働時間なのか、業務内容なのか、人間関係なのか)が明確になります。問題点が具体的になれば、打つべき手も自ずと見えてきます。

今の職場でできることを探す

すぐに再転職を考える前に、まずは「今の職場で状況を改善できないか」という視点で、できる限りのアクションを起こしてみることが大切です。安易な短期離職は、あなたの経歴に傷をつけ、次の転職活動を不利にする可能性があるからです。

上司や人事に相談して部署異動を検討する

分析した問題点をもとに、まずは直属の上司に相談してみましょう。その際は、感情的に不満をぶつけるのではなく、「〇〇という目標を持って入社しましたが、現状の業務ではそれが難しく悩んでいます。今後、〇〇のような業務に挑戦できる可能性はありますでしょうか」というように、あくまで前向きなキャリア相談として持ちかけるのがポイントです。

真摯に相談すれば、上司もあなたの状況を理解し、業務内容の調整や新たな役割の付与を検討してくれるかもしれません。もし上司との関係性が問題である場合や、上司に相談しても改善が見られない場合は、人事部に相談するという選択肢もあります。人事部は、社員の定着も重要なミッションの一つであるため、客観的な立場で話を聞き、部署異動や配置転換といった解決策を提示してくれる可能性があります。

まずは3ヶ月間、状況改善に努めてみる

入社直後は、新しい環境に慣れていないこと自体がストレスの原因になっている場合も少なくありません。仕事の進め方や人間関係は、時間が経つにつれて見え方が変わってくることもあります。

そこで、「まずは3ヶ月間」と期間を区切って、状況改善のために主体的に動いてみることをお勧めします。この3ヶ月で、以下のことに取り組んでみましょう。

- 期待されている役割を再確認し、成果を出すことに集中する

- 積極的にコミュニケーションを取り、信頼関係の構築に努める

- 業務改善の提案など、自分から価値を提供しようと試みる

この期間、全力で取り組んでもなお状況が改善しない、あるいは精神的に限界だと感じたのであれば、そのときはじめて「再転職」という選択肢を具体的に検討する段階に移ります。この「3ヶ月間の努力」は、もし再転職する際にも、面接官に「安易に辞めたわけではなく、改善のために主体的に行動した」という説得力のあるストーリーとして語ることができます。

短期での再転職を慎重に検討する

あらゆる手を尽くしても状況が改善せず、心身に不調をきたすほどであれば、短期離職もやむを得ない選択です。ただし、次の転職で同じ失敗を繰り返さないために、慎重な準備が不可欠です。

次の転職で失敗しないための準備をする

今回の「失敗」は、次の「成功」のための貴重な学習機会です。

- 失敗原因の徹底的な再分析: なぜ今回の転職は失敗したのか。「自己分析が甘かったのか」「企業研究が足りなかったのか」「面接での確認が不足していたのか」。原因を徹底的に突き止め、言語化します。

- 転職の軸の再設定: 今回の経験を踏まえ、自分の転職の軸をよりシャープに、より現実に即したものに修正します。「絶対に譲れない条件」が何なのか、以前よりも明確になっているはずです。

- 短期離職理由の準備: 次の面接では、必ず「なぜ短期間で辞めるのか」を問われます。ここで、前職の悪口や不満を言うのはNGです。「入社前の期待と、〇〇という点でギャップがありました。自分なりに〇〇という改善努力を試みましたが、自分のキャリアプランを実現するためには、環境を変えることが最善だと判断しました」というように、他責にせず、客観的な事実と前向きな意思をロジカルに説明できるように準備しておく必要があります。

第三者やプロに客観的な意見を求める

一人で悩み続けていると、視野が狭くなり、ネガティブな思考のループに陥りがちです。そんなときは、客観的な視点を持つ第三者に相談することで、新たな気づきや解決の糸口が見つかることがあります。

- 信頼できる友人・元同僚: あなたの性格やキャリアをよく知る人に話を聞いてもらうことで、気持ちが整理されたり、自分では気づかなかった視点をもらえたりします。

- キャリアコンサルタント: 国家資格を持つキャリアの専門家に相談するのも有効です。特定の企業への転職を前提としない中立的な立場で、あなたのキャリア全体の方向性についてアドバイスをくれます。

- 転職エージェント: 再転職を具体的に考えている場合は、転職エージェントに相談するのも良いでしょう。短期離職からの転職市場のリアルな状況や、効果的なアピール方法について、専門的な知見を提供してくれます。

重要なのは、一人で抱え込まず、外部の視点を取り入れて冷静に次のアクションを考えることです。

転職失敗を防ぐためにおすすめの転職サービス

転職活動を成功させるためには、信頼できるパートナーの存在が不可欠です。ここでは、多くの転職者に利用されており、失敗を防ぐためのサポートが充実している代表的な転職サービスを4つ紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分の目的や状況に合ったサービスを選びましょう。

| サービス名 | 主な特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| リクルートエージェント | 業界最大級の求人数(公開・非公開)。全業界・職種を網羅。実績豊富なキャリアアドバイザー。 | 初めて転職する人、幅広い選択肢から選びたい人、手厚いサポートを受けたい人 |

| doda | エージェント、スカウト、転職サイトの3機能一体型。20代~30代に強い。 | 自分のペースで活動しつつ、プロのアドバイスも受けたい人、多様な選択肢を持ちたい人 |

| マイナビAGENT | 20代・第二新卒に強み。中小企業の優良求人も豊富。丁寧で親身なサポートに定評。 | 20代で初めての転職に不安がある人、じっくり相談に乗ってほしい人 |

| ビズリーチ | ハイクラス・管理職向け。ヘッドハンターや企業から直接スカウトが届く。年収600万円以上が目安。 | キャリアアップを目指す人、自分の市場価値を知りたいハイクラス人材 |

リクルートエージェント

株式会社リクルートが運営する、業界最大級の求人数を誇る転職エージェントサービスです。その圧倒的な情報量を背景に、あらゆる業界・職種の求人を網羅しており、転職を考えるすべての人にとって最初の選択肢となり得ます。各業界に精通したキャリアアドバイザーが、自己分析から求人紹介、面接対策、年収交渉まで、一貫して手厚いサポートを提供してくれるのが特徴です。提出書類の添削や独自の面接対策セミナーなども充実しており、転職活動の進め方に不安がある方や、できるだけ多くの選択肢の中から自分に合った企業を見つけたい方には特におすすめです。

(参照:株式会社リクルート公式サイト)

doda

パーソルキャリア株式会社が運営する、転職サイトと転職エージェントの機能を併せ持った総合転職サービスです。自分で求人を探して応募する「転職サイト」機能、企業から直接オファーが届く「スカウトサービス」、キャリアアドバイザーに相談できる「エージェントサービス」を一つのプラットフォームで利用できるのが最大の強みです。特に20代〜30代の若手・中堅層のサポートに定評があります。「まずは自分で情報収集したいが、良い求人があればプロの意見も聞きたい」というように、自分のペースで柔軟に転職活動を進めたい方にとって、非常に利便性の高いサービスと言えるでしょう。

(参照:パーソルキャリア株式会社 doda公式サイト)

マイナビAGENT

株式会社マイナビが運営する転職エージェントサービスで、特に20代や第二新卒の転職支援に強みを持っています。大手企業だけでなく、独自のネットワークを活かした優良な中小企業の求人も多数保有しているのが特徴です。キャリアアドバイザーによる丁寧で親身なサポート体制に定評があり、初めての転職で何から手をつけて良いかわからない方でも、安心して相談できます。各業界の専任アドバイザーが、時間をかけてキャリアの棚卸しを手伝い、一人ひとりの強みや志向性に合った求人を提案してくれます。「じっくり話を聞いてもらいながら、納得のいく転職をしたい」と考える若手層に最適なサービスです。

(参照:株式会社マイナビ公式サイト)

ビズリーチ

株式会社ビズリーチが運営する、管理職や専門職などのハイクラス人材に特化した転職サービスです。登録には審査があり、一定のキャリアや年収が求められます。最大の特徴は、国内外の優秀なヘッドハンターや企業の人事担当者から直接スカウトが届く「スカウト型」のモデルである点です。自分の職務経歴書を登録しておくことで、待っているだけで自身の市場価値を測り、思わぬ好条件のオファーを受けることができます。年収アップやキャリアアップを明確に目指している方、自分の専門性を活かしてより高いステージに挑戦したいと考えている方にとって、必須のサービスと言えるでしょう。

(参照:株式会社ビズリーチ公式サイト)

まとめ

本記事では、転職でよくある10の失敗パターンとその原因、後悔しないための5つの対策、そして万が一失敗したと感じたときの対処法まで、幅広く解説してきました。

転職における失敗の多くは、「自己分析の不足」「企業研究の不足」「コミュニケーションの不足」という3つの不足に起因します。逆に言えば、これらの準備を徹底することで、失敗のリスクを大幅に減らすことが可能です。

後悔しない転職を実現するための要点は、以下の通りです。

- 転職の目的と軸を明確にする: 「なぜ転職するのか」「何を実現したいのか」という根本的な問いを突き詰め、自分だけの判断基準を持つこと。

- 企業研究を徹底する: 表面的な情報に惑わされず、一次情報と二次情報を組み合わせて企業のリアルな姿を立体的に把握すること。

- 譲れない条件と妥協点を決める: すべてを満たす完璧な会社はないと割り切り、自分なりの優先順位を明確にすること。

- 冷静な判断ができる環境を保つ: 焦りや勢いで決めないために、できるだけ在職中に活動し、心と経済の余裕を確保すること。

- 第三者の客観的な視点を取り入れる: 転職エージェントや信頼できる知人に相談し、一人で抱え込まないこと。

転職は、人生を大きく左右する重要な決断です。しかし、失敗を恐れすぎる必要はありません。この記事で紹介した失敗パターンと対策を参考に、一つひとつのステップを丁寧に進めていけば、きっとあなたにとって最良の道が見つかるはずです。

重要なのは、転職をゴールと捉えるのではなく、あなたの理想のキャリアを実現するための新たなスタートと捉えること。 この記事が、あなたが後悔のない、素晴らしい一歩を踏み出すための助けとなれば幸いです。