教育という国の根幹を支え、未来を担う若者の成長に寄り添う大学職員。安定した労働環境や社会貢献性の高さから、近年、転職先として非常に高い人気を集めています。しかし、その一方で「具体的にどんな仕事をしているの?」「自分でも転職できるのだろうか?」といった疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、大学職員という仕事の全体像から、具体的な業務内容、国公立・私立による違い、求められるスキル、そして採用を勝ち取るためのポイントまで、転職希望者が知りたい情報を網羅的に解説します。大学職員への転職は、決して簡単な道ではありませんが、正しい知識と準備があれば、異業種からでも十分にチャンスがあります。

本記事が、あなたのキャリアプランニングの一助となり、大学職員という魅力的な職業への扉を開くきっかけとなれば幸いです。

目次

大学職員とは

大学職員と聞くと、どのようなイメージを持つでしょうか。学生の窓口で対応している姿や、黙々と事務作業をこなしている姿を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、その役割は想像以上に多岐にわたり、大学という巨大な組織を円滑に運営するための、まさに「縁の下の力持ち」と言える存在です。

大学の運営を支える縁の下の力持ち

大学の主役が「学生」と「教員」であることは言うまでもありません。教員が教育と研究活動に専念し、学生が学びに集中できる環境、そのすべてを裏側から支えているのが大学職員です。大学職員の仕事は、単なる事務作業に留まらず、大学の経営戦略、教育プログラムの改善、学生サービスの向上、研究活動の推進など、大学運営の根幹に関わる専門職です。

教員が「教育・研究のプロフェッショナル」であるならば、大学職員は「大学運営のプロフェッショナル」と言えます。例えば、教員が新しいカリキュラムを考案した際、その授業の教室を確保し、履修登録システムを整え、学生に告知するのは職員の仕事です。また、研究者が画期的な研究成果を上げた際、その研究費の管理を行ったり、特許出願のサポートをしたり、企業との連携を模索したりするのも職員の役割です。

このように、大学職員は教育、研究、経営、国際化といった大学が持つあらゆる機能に関与します。部署は、学生の履修や成績を管理する「教務課」、奨学金や学生生活全般をサポートする「学生課」、大学の魅力を発信する「広報課」、留学生の受け入れや海外派遣を担う「国際交流課」、大学全体の予算や人事を司る「総務課」「財務課」など、多岐にわたります。

これらの部署が有機的に連携し、それぞれの専門性を発揮することで、大学という「知の拠点」は維持・発展していきます。学生や教員が輝く舞台を整え、大学全体の価値を高めていく、それが大学職員という仕事の本質であり、最大のやりがいと言えるでしょう。

国立・公立・私立による立場の違い

大学職員と一括りに言っても、その大学が「国立」「公立」「私立」のいずれであるかによって、職員の身分や採用方法、給与体系、働き方などが大きく異なります。転職を考える際には、この違いを正確に理解しておくことが非常に重要です。

| 項目 | 国立大学職員 | 公立大学職員 | 私立大学職員 |

|---|---|---|---|

| 設置主体 | 国 | 地方公共団体 | 学校法人 |

| 身分 | 国立大学法人の職員(みなし公務員) | 地方公務員または公立大学法人の職員 | 学校法人の職員(民間人) |

| 採用方法 | 国立大学法人等職員統一採用試験が主流 | 地方公務員試験または各法人の独自採用 | 各大学が独自に採用(民間企業の採用と同様) |

| 給与水準 | 国家公務員の給与規定に準拠 | 地方公務員の給与規定に準拠 | 大学の規模や経営状況により大きく異なる |

| 特徴 | 全国規模での異動の可能性。安定性が高い。 | 地域に根ざした運営。自治体との連携が深い。 | 独自の教育理念や特色。自由な経営判断が可能。 |

国立大学法人職員

2004年の法人化により、かつての国家公務員という身分ではなくなりましたが、現在も「みなし公務員(準公務員)」として扱われます。これは、職務の公共性から、刑法上の守秘義務や収賄罪などが適用される立場であることを意味します。採用は、主に「国立大学法人等職員統一採用試験」によって行われます。これは、全国7つの地区(北海道、東北、関東甲信越、東海・北陸、近畿、中国・四国、九州)で一斉に行われる筆記試験で、これに合格した者が各大学の個別面接に進むという流れが一般的です。給与や福利厚生は国家公務員に準じており、非常に安定しています。一方で、同じ採用地区内の他大学へ異動する可能性もあります。

公立大学職員

都道府県や市町村といった地方公共団体が設立した大学で働く職員です。その身分は、大学が地方公共団体の直営か、公立大学法人かによって異なります。直営の場合は地方公務員となり、採用も地方公務員試験を経て行われます。法人化されている場合は「公立大学法人の職員」となり、独自の採用試験が行われることが多く、身分は「みなし公務員」となります。その地域の発展に貢献するという色彩が強く、自治体との連携事業なども多いのが特徴です。給与体系は、その自治体の公務員給与に準じます。

私立大学職員

学校法人が運営する大学で働く職員であり、その身分は一般企業の会社員と同じ「民間人」です。採用活動は各大学が独自に行っており、そのプロセスは民間企業の採用選考とほぼ同じです。給与や福利厚生、労働環境は、その大学の経営状況や規模によって千差万別です。高名な大規模大学では国公立大学や大手企業を上回る高待遇が期待できる一方、小規模な大学や経営に課題を抱える大学では、待遇面で見劣りする場合もあります。建学の精神に基づいた独自の教育理念や特色を強く打ち出しており、自由で柔軟な大学運営に関われる魅力があります。

このように、どの大学を選ぶかによってキャリアパスは大きく変わります。安定性を最優先するなら国公立、特定の大学の理念に共感し、よりダイナミックな環境で働きたいなら私立、といったように、自身の価値観やキャリアプランに合った選択が求められます。

大学職員の主な仕事内容

大学職員の業務は非常に幅広く、大きく「学生支援」「大学運営」「研究支援」「国際交流」の4つのカテゴリーに分類できます。ここでは、それぞれの具体的な業務内容を詳しく見ていきましょう。

学生をサポートする業務

学生が充実した大学生活を送り、無事に卒業して社会へ羽ばたいていくまでを多角的にサポートする、大学職員の最も中心的でイメージしやすい業務です。

教務関連(履修登録、成績管理など)

教務関連の部署(教務課、学務課など)は、学生の「学び」そのものを根幹から支える役割を担います。業務内容は多岐にわたりますが、中心となるのは学事日程に沿った一連の業務です。

学期が始まる前には、シラバス(授業計画)の作成を教員に依頼し、取りまとめて学生に公開します。そして、学生がスムーズに履修登録できるよう、ガイダンスの実施やマニュアルの作成、個別相談への対応を行います。登録期間中は、システムエラーへの対応や、定員超過科目の抽選、履修条件を満たしているかのチェックなど、膨大な事務処理が発生します。

授業が始まれば、教室の割り当てや変更、休講・補講の連絡、教材の準備補助など、日々の授業運営をサポートします。期末には、試験の監督者手配や答案の回収・管理、教員から提出された成績のデータ入力と管理を行います。そして学期末・年度末には、学生一人ひとりの単位取得状況を精査し、進級や卒業・修了の要件を満たしているかを厳密に判定します。これは、学生の将来を左右する非常に責任の重い業務です。

その他にも、転学部・転学科の手続き、休学・復学・退学の手続き、各種証明書(成績証明書、卒業見込証明書など)の発行など、学生の学籍に関するあらゆる手続きを担当します。教員と学生の間に立ち、教育が円滑に進むための調整役として、正確性と丁寧なコミュニケーションが求められる部署です。

学生生活支援(奨学金、サークル活動支援など)

学生生活支援の部署(学生課、学生支援課など)は、学生が学業以外の面でも安心して豊かな大学生活を送れるようにサポートする役割を担います。

経済的な支援は非常に重要な業務の一つです。日本学生支援機構(JASSO)の奨学金はもちろん、大学独自の奨学金や民間団体の奨学金について、説明会の開催、申請書類の受付・審査、採用後の手続きなどを行います。経済的な理由で修学を諦める学生が出ないよう、親身になって相談に応じ、利用可能な制度を案内することは、まさに社会貢献を実感できる仕事です。

また、課外活動の支援も重要な役割です。体育会や文化系サークルの設立・継続に関する手続き、活動場所や部室の割り当て、活動予算の管理、大会や合宿への参加支援などを行います。学園祭や新入生歓迎イベントといった大きな行事では、企画・運営を行う学生団体と連携し、安全管理や施設利用の調整、関係各所への届出などをサポートします。

さらに、学生寮の管理・運営、アルバニアイトの紹介、心身の健康に関する相談窓口の運営、ハラスメント防止のための啓発活動など、学生生活のあらゆる側面に関わります。多様なバックグラウンドを持つ学生たちが抱える様々な悩みや問題に寄り添い、解決へと導く、まさに「学生のお兄さん・お姉さん」のような存在です。

キャリア・就職支援

キャリアセンターや就職課といった部署では、学生の卒業後の進路決定を専門的に支援します。低学年のうちからキャリア意識を育むためのプログラムから、卒業を控えた学生の具体的な就職活動まで、長期的な視点でサポートを行います。

主な業務としては、まずキャリアガイダンスや就職セミナーの企画・運営が挙げられます。「自己分析講座」「業界研究セミナー」「エントリーシート書き方講座」「面接対策講座」などを年間を通じて開催し、学生の就職活動スキル向上を図ります。外部から講師を招いたり、卒業生に協力してもらったりと、魅力的なコンテンツ作りのための企画力が求められます。

また、学生との個別面談も重要な業務です。学生一人ひとりの希望や適性、悩みに耳を傾け、キャリアプランの相談に乗ったり、エントリーシートの添削や模擬面接を行ったりします。学生の人生の岐路に立ち会う、責任とやりがいの大きな仕事です。

企業との連携も欠かせません。学内での合同企業説明会の企画・運営、企業からの求人票の受付と学生への公開、インターンシップ先の開拓と学生のマッチングなど、学生と企業との橋渡し役を担います。日頃から様々な業界の採用担当者と良好な関係を築いておくコミュニケーション能力が求められます。

大学運営を支える業務

大学という組織全体を円滑に動かし、持続的な発展を可能にするための基盤を支える業務です。民間企業におけるコーポレート部門(管理部門)に相当します。

総務・人事

総務・人事系の部署は、大学の「ヒト・モノ・カネ・情報」のうち、「ヒト」と「モノ」を管理し、組織運営の根幹を支えます。

人事部門の業務は、職員の採用計画の立案から始まり、採用試験の実施、入職後の研修、人事評価、異動・昇進の決定、給与・社会保険の手続き、福利厚生制度の運用、退職手続きまで、職員のライフサイクル全般に関わります。教職員が安心して働ける環境を整え、その能力を最大限に発揮できるようサポートすることがミッションです。

総務部門の業務は非常に幅広く、大学全体の「何でも屋」的な側面も持ちます。株主総会ならぬ理事会や評議員会といった重要会議の運営、大学全体の規程・規則の制定・改廃、文書管理、情報公開業務、防災・安全管理、学内の施設(校舎、グラウンド、備品など)の維持管理などが含まれます。大学の土地や建物を管理し、長期的なキャンパス計画を策定することも重要な役割です。

財務・経理

財務・経理系の部署は、大学の経営を「カネ」の面から支える、極めて専門性の高い部署です。大学の収入源は、学生からの学費や入学金、国や自治体からの補助金、企業からの受託研究費、寄付金、附属病院の診療収入など多岐にわたります。これらの収入を管理し、大学全体の予算を編成するのが主な仕事です。

各部署からの予算要求を取りまとめ、大学全体の経営戦略に基づいて資源を配分し、理事会などの承認を得て予算を確定させます。予算が執行される段階では、日々の経費の支払いや伝票処理、教職員の給与計算、物品購入の検収などを行います。そして年度末には、一年間の収入と支出をまとめた決算書を作成し、公認会計士による監査を受け、文部科学省などへの報告を行います。

特に、国からの補助金や科学研究費などの公的資金は、使途が厳しく定められているため、ルールに則った適正な執行管理が強く求められます。大学の経営基身盤を安定させ、透明性の高い組織運営を実現するための重要な役割を担っています。

広報・学生募集

広報・学生募集(入試)系の部署は、大学の「顔」として、その魅力を社会に発信し、優秀な学生を獲得するための戦略を担います。

広報部門は、大学全体のブランディングを担当します。大学案内やウェブサイト、SNS、動画コンテンツなどを通じて、大学の教育・研究活動の成果や特色、学生の活躍などを広く社会に伝えます。報道機関とのリレーションを構築し、プレスリリースを配信したり、取材対応を行ったりすることも重要な業務です。

一方、学生募集(入試)部門は、受験生やその保護者をメインターゲットとした活動を行います。最大のイベントであるオープンキャンパスの企画・運営をはじめ、高校への訪問説明会、進学相談会への出展などを通じて、未来の入学者候補との接点を作ります。少子化が進む現代において、学生募集は大学経営の生命線であり、効果的な広報戦略や魅力的なイベントの企画を通じて、いかにして大学の志願者数を確保・増加させるかが大きなミッションとなります。入試当日の運営や合格発表、入学手続きなども担当する、非常に責任の重い部署です。

研究活動を支援する業務

大学のもう一つの重要な使命である「研究」を、事務的な側面からサポートする業務です。研究者が研究に専念できる環境を整えることが目的です。

研究費の管理

研究推進課やリサーチ・アドミニストレーション・センター(URA)などがこの役割を担います。日本の大学における研究活動は、文部科学省の科学研究費補助金(科研費)をはじめとする公的な競争的資金によって支えられている部分が大きく、これらの獲得と管理が極めて重要です。

職員は、教員が研究費を申請する際に、申請書類の書き方についてアドバイスしたり、手続きを代行したりします。採択後は、研究費がルールに則って適正に使用されるよう、支出のチェックや管理を行います。物品の購入や旅費の精算、研究協力者の雇用手続きなど、煩雑な事務処理を代行することで、研究者が本来の研究活動に集中できるようにします。年度末には、資金を提供した機関への実績報告書の作成をサポートします。

産学連携の推進

大学で生まれた研究シーズ(種)を社会実装し、新たなイノベーションを創出するため、企業や地域社会と大学を結びつける役割です。産学連携コーディネーターなどがこの業務を担当します。

具体的な業務としては、企業の研究開発ニーズと学内の研究者をマッチングさせ、共同研究や受託研究の契約締結を支援します。また、大学が保有する特許などの知的財産の管理や、技術移転(ライセンスアウト)の交渉も行います。これにより、大学はライセンス収入を得ることができ、研究成果が社会に還元されます。企業の担当者や弁理士など、学外の専門家と連携する機会も多い、高度な専門性が求められる仕事です。

国際交流に関する業務

大学のグローバル化を推進し、国際的な競争力を高めるための業務です。語学力が直接活かせる部署として、転職希望者からも人気があります。

留学生の受け入れ・サポート

国際交流課や留学生センターなどが担当します。世界中からやってくる留学生が、日本で安心して学び、生活できるよう、多岐にわたるサポートを提供します。

入学前の段階では、海外の学生からの問い合わせ対応、入学試験の実施、在留資格認定証明書(ビザ)の代理申請などを行います。来日後は、空港への出迎え、市役所での住民登録や国民健康保険の加入手続きへの同行、宿舎やアパート探しの手伝いなど、生活の立ち上げを全面的に支援します。

大学生活が始まってからも、履修相談、日本語学習のサポート、各種奨学金の案内、異文化交流イベントの企画・実施など、留学生が孤立することなく、日本の文化や大学生活に溶け込めるような環境づくりに努めます。異文化理解と高いコミュニケーション能力が不可欠です。

海外大学との連携

大学の国際的なプレゼンスを高めるため、海外の大学とのネットワークを構築・強化する役割を担います。学術交流協定の締結交渉、学生や教員の交換留学プログラムの運営、海外の大学との合同研究プロジェクトの推進、国際会議の企画・開催などが主な業務です。

日本人学生を海外の協定校へ派遣する際には、説明会の開催、派遣学生の選考、留学先大学との連絡調整、危機管理体制の整備などを行います。職員自身が海外出張に行き、現地の大学と交渉したり、国際的な教育フェアに参加したりする機会もあります。国際的な視野と高度な語学力、交渉力が求められる、ダイナミックな仕事です。

大学職員の1日のスケジュール例

大学職員の仕事内容は部署によって大きく異なりますが、ここでは具体的なイメージを持っていただくために、教務課に所属する30代職員の、ある一日のスケジュール例をご紹介します。

【プロフィール】

- 所属:文学部 教務課

- 担当業務:履修登録、成績管理、窓口対応

- 時期:学期中の通常期

08:30 出勤・メールチェック

出勤後、まずはメールをチェックします。教員からの休講連絡、学生からの履修に関する質問、他部署からの会議の案内など、様々なメールが届いています。緊急性の高いものから優先順位をつけ、今日のタスクリストを更新します。

09:00 窓口対応開始・朝の定例ミーティング

学生窓口が開く時間です。早速、履修登録の修正をしたいという学生が訪れます。システム上の記録を確認しながら、丁寧に対応します。その後、課内の簡単なミーティングで、今日の連絡事項や各担当者の業務進捗を共有します。

10:00 履修データの確認・教員との連絡調整

来週から始まる集中講義の履修者リストを作成し、担当教員にメールで送付します。教室の収容人数を超えていないか、履修条件を満たしているかなどをダブルチェックします。また、成績提出が遅れている教員に、リマインドの電話をかけます。

12:00 昼休み

同僚と一緒に学内のカフェテリア(学食)でランチ。安くて美味しいメニューが豊富で、学生たちの活気を感じられるのも大学で働く魅力の一つです。午後の業務に備えてリフレッシュします。

13:00 午後の窓口対応・書類作成

午後は、卒業見込み証明書の発行依頼や、休学手続きに関する相談など、より複雑な問い合わせが増えてきます。一つひとつ規程を確認しながら、正確に対応します。窓口が落ち着いている時間を見つけて、来月開催する履修ガイダンスの企画書を作成します。

15:00 部署横断の会議

次学期から導入される新しい学修支援システムについて、情報システム課や学生課の担当者と合同で会議を行います。教務課の視点から、学生や教員が使いやすい機能について意見を述べ、改善点を提案します。

16:30 電話・メール対応

窓口の閉まる時間が近づくと、電話での問い合わせが増えてきます。保護者からの学費に関する問い合わせや、他大学の教務課からの単位互換に関する確認依頼などに対応します。

17:15 窓口終了・残務整理

窓口を閉めた後、今日処理した書類の整理や、作成途中の資料の仕上げを行います。明日のタスクを確認し、机の上を片付けて一日の業務は終了です。

18:00 退勤

繁忙期でなければ、比較的定時で退勤できる日も多いです。退勤後は、同僚と食事に行ったり、趣味の時間に使ったりと、プライベートも充実させることができます。

【時期による業務量の変動】

上記は比較的落ち着いた時期の例ですが、大学職員の仕事には明確な繁忙期があります。

- 教務課・入試課: 4月(履修登録・新入生対応)、9月(秋学期開始)、1〜3月(入試業務・卒業判定)

- 財務・経理課: 3月〜5月(年度末決算・新年度予算編成)

- 広報課: 7月〜8月(オープンキャンパス)

繁忙期には残業が増えることもありますが、年間を通じて見ればメリハリをつけて働きやすいのが大学職員の特徴です。

大学職員の気になる年収

転職を考える上で、年収は非常に重要な要素です。大学職員の年収は、設置形態(国公立か私立か)や大学の規模、本人の年齢や役職によって大きく異なります。ここでは、それぞれのモデル年収について解説します。

国立大学職員の年収モデル

国立大学法人の職員の給与は、「一般職の職員の給与に関する法律」に準拠しており、国家公務員(行政職(一))の俸給表がベースになっています。そのため、給与体系は非常に明確で、安定しているのが大きな特徴です。

給与は、基本給である「俸給」と、各種「手当」で構成されます。主な手当には以下のようなものがあります。

- 地域手当: 勤務地による物価の違いを調整する手当(東京都特別区で俸給等の20%など)。

- 扶養手当: 配偶者や子を扶養している場合に支給。

- 住居手当: 賃貸住宅に住んでいる場合に支給(月額最大28,000円程度)。

- 通勤手当: 交通機関の利用区間に応じて支給。

- 期末・勤勉手当(ボーナス): 年2回(6月、12月)支給。年間で俸給月額等の約4.5ヶ月分が目安。

これらの給与体系は、人事院勧告によって毎年見直しが行われます。具体的な年収モデルは以下のようになります。これはあくまで目安であり、地域手当の有無や扶養家族の状況によって変動します。

- 20代(新卒〜若手): 年収 350万円 〜 450万円

- 30代(中堅・係長クラス): 年収 500万円 〜 650万円

- 40代(課長補佐・課長クラス): 年収 650万円 〜 850万円

- 50代(部長・事務長クラス): 年収 900万円 〜 1,100万円

(参照:人事院「国家公務員給与等実態調査」)

年功序列の傾向が強く、勤続年数や役職に応じて着実に昇給していくシステムです。若手のうちは民間企業の同年代と比べてやや低い場合もありますが、長期的に見れば安定した収入を得ることができます。

私立大学職員の年収モデル

私立大学職員の年収は、「ピンからキリまで」というのが実情です。その大学の経営状況、規模、ブランド力、所在地などによって、給与水準は大きく異なります。

一般的に、首都圏や関西圏にある大規模で歴史のある有名私立大学では、国立大学や大手企業を上回る非常に高い給与水準であることが知られています。こうした大学では、30代で年収700万円〜800万円、40代の管理職になれば年収1,000万円を超えるケースも珍しくありません。これは、潤沢な資金力を背景に、優秀な人材を確保するために高い待遇を用意しているためです。

一方で、地方の小規模な大学や、定員割れに苦しむ大学では、国立大学や地域の民間企業と同等か、それ以下の給与水準となる場合もあります。

私立大学の給与体系は各大学の給与規程によって定められており、国公立大学と同様に基本給と各種手当で構成されるのが一般的です。特徴的なのは、国公立よりも手厚い住宅手当や、私学事業団が運営する「私学共済」に加入することによる福利厚生の充実度です。

具体的な年収モデルの例を以下に示しますが、大学による差が非常に大きいことを念頭に置いてください。

- 有名大規模私立大学の場合:

- 30歳モデル:年収 600万円 〜 800万円

- 40歳モデル:年収 800万円 〜 1,200万円

- 中規模私立大学の場合:

- 30歳モデル:年収 450万円 〜 600万円

- 40歳モデル:年収 600万円 〜 800万円

私立大学への転職を考える際は、個別の求人情報に記載されている給与例をよく確認するとともに、その大学の経営状況(志願者数や収益状況など)をリサーチすることが重要です。少子化の影響がますます深刻化する中、大学間の経営格差は今後さらに広がっていく可能性があります。高い年収を求めるのであれば、それ相応の経営基盤を持つ大学を選ぶ必要があります。

大学職員に転職するメリット

多くの転職者が大学職員という仕事に魅力を感じるのには、明確な理由があります。ここでは、大学職員に転職する主なメリットを4つの観点から解説します。

経営が安定している

大学職員への転職を考える多くの人が挙げる最大のメリットは、経営の安定性です。

特に国公立大学は、国や地方公共団体が設置主体であるため、倒産のリスクは限りなくゼロに近いと言えます。国家の根幹である教育・研究を担う機関として、その運営は公的な予算によって支えられています。景気の変動に左右されにくく、長期的な視点で安心してキャリアを築くことができます。

私立大学についても、知名度が高く、ブランド力のある大学は、毎年多くの志願者を集めており、安定した経営基盤を誇ります。潤沢な内部留保を持ち、少子化という逆風の中でも持続的な経営が可能な大学は少なくありません。

ただし、注意点もあります。すべての私立大学が安泰というわけではありません。 少子化の直撃を受け、定員割れが続き、経営難に陥っている大学も存在します。私立大学への転職を検討する際は、その大学の志願者動向、財務状況などを事前にリサーチし、将来性を見極める視点が不可欠です。とはいえ、全体として見れば、一般の民間企業と比較して経営基盤が安定している組織が多いことは事実であり、これは大きな魅力と言えるでしょう。

ワークライフバランスが実現しやすい

プライベートの時間を大切にしたい、仕事と家庭を両立させたいと考える人にとって、大学職員は非常に魅力的な選択肢です。

まず、休日が多いことが挙げられます。多くの大学では土日祝日が完全に休みであり、カレンダー通りの休日が確保できます。これに加えて、大学独自の創立記念日休暇などもあります。さらに特筆すべきは、夏季と冬季に設けられる長期の一斉休業期間です。多くの大学で、お盆の時期と年末年始に1〜2週間程度のまとまった休みが設定されており、職員はリフレッシュのための長期休暇を取得しやすくなっています。

残業時間についても、民間企業と比較して少ない傾向にあります。もちろん、部署や時期(入試や学期始め、決算期など)によっては繁忙期があり、一時的に残業が増えることはあります。しかし、年間を通じて見れば、過度な長時間労働は常態化しておらず、定時で退勤できる日も少なくありません。

また、育児休業や時短勤務といった制度も非常に整っており、活用実績も豊富です。男性職員の育児休業取得率も年々上昇しており、性別に関わらず子育てと仕事を両立しやすい環境が整備されています。「仕事のためにプライベートを犠牲にする」のではなく、双方を充実させる働き方が実現しやすいのは、大学職員の大きなメリットです。

福利厚生が充実している

日々の給与だけでなく、生活を支える福利厚生が手厚い点も、大学職員の大きな魅力です。

国公立大学の場合、福利厚生は公務員に準じており、非常に高い水準です。健康保険は、掛金が安く給付が手厚いとされる「文部科学省共済組合」や「公立学校共済組合」に加入します。各種手当(住居手当、扶養手当など)も法律に基づいてきちんと支給されます。また、全国各地にある保養所や提携施設を割安で利用できるといったメリットもあります。

私立大学の場合も、「日本私立学校振興・共済事業団(私学共済)」に加入します。これも非常に手厚い制度で、健康保険や年金だけでなく、宿泊施設の割引、各種祝金(結婚祝金など)、住宅ローンの斡旋など、多岐にわたる福利厚生サービスを提供しています。さらに、大学独自の福利厚生制度も充実していることが多く、例えば、職員やその家族の学費減免制度、高額な人間ドックの費用補助、スポーツジムの法人契約など、大学によって特色ある制度が用意されています。

こうした充実した福利厚生は、可処分所得を実質的に押し上げる効果があり、長期的に安定した生活設計を立てる上で大きな安心材料となります。

社会貢献を実感できる

営利を第一の目的としない大学という組織で働くことで得られる、社会貢献性の高さとやりがいも、金銭的なメリットに勝るとも劣らない大きな魅力です。

大学職員の仕事は、日本の未来、ひいては世界の未来を担う若者たちの成長を直接的、間接的に支えることです。自分が担当した学生が、様々な壁を乗り越えて無事に卒業していく姿を見送る時、自分が企画したイベントで学生たちが生き生きと活動している様子を見る時、自分のサポートによって教員の研究が大きな成果を上げた時など、日々の業務の中に「誰かの役に立っている」と実感できる瞬間が数多くあります。

特に、学生からの「ありがとうございました」という一言は、何物にも代えがたい喜びとなります。キャリア相談に乗った学生が希望の就職先に内定した、奨学金の手続きを手伝った学生が安心して学業を続けられた、といった経験は、大きな達成感と自己肯定感につながります。

自分の仕事が、単なる利益追求ではなく、教育や研究といった社会の公器を支え、次世代の人材育成に貢献しているという実感は、働く上での大きなモチベーションとなるでしょう。

大学職員に転職するデメリット

魅力的な側面の多い大学職員ですが、転職を考える上では、そのデメリットや厳しい現実についても理解しておく必要があります。ミスマッチを防ぐためにも、以下の点をしっかりと認識しておきましょう。

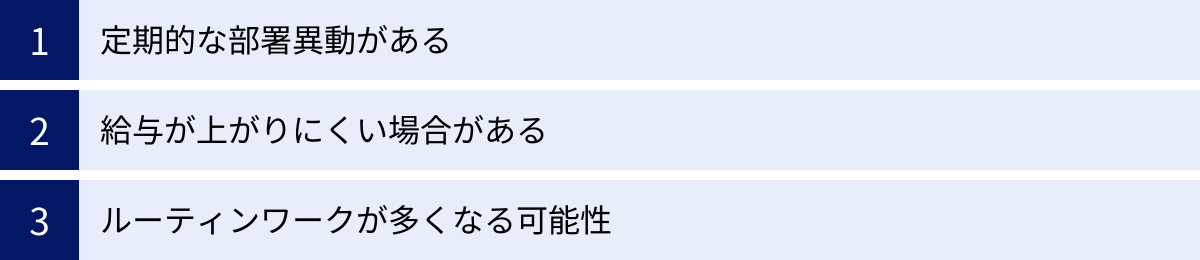

定期的な部署異動がある

大学職員のキャリアパスにおける最大の特徴であり、人によっては最大のデメリットとなり得るのが、定期的なジョブローテーション制度です。

多くの大学では、3〜5年程度のサイクルで部署異動が行われます。今日は学生の履修相談に乗る教務課にいた職員が、数年後には大学の予算を管理する財務課へ、さらに数年後には留学生の対応をする国際交流課へ、といったように、全く異なる業務内容の部署を渡り歩くのが一般的です。

この制度には、メリットもあります。幅広い部署を経験することで、大学運営の全体像を把握でき、多様なスキルを身につけたジェネラリストとして成長できます。また、人間関係や業務内容が定期的にリセットされるため、マンネリ化を防ぐ効果もあります。

しかし、デメリットも少なくありません。特定の分野の専門性を深く追求したいと考えている人にとっては、この制度は大きな障壁となります。せっかく仕事に慣れ、専門知識が身についてきた頃に異動となり、また一から新しい業務を覚え直さなければならない、という状況が繰り返されます。これは、人によっては大きなストレスと感じるでしょう。

また、異動先は必ずしも本人の希望通りになるとは限りません。学生と関わる仕事がしたいのに総務・経理部門に配属されたり、その逆もあったりと、自分のキャリアプランと異なる部署で長期間働く可能性も覚悟しておく必要があります。

給与が上がりにくい場合がある

メリットとして「安定性」を挙げましたが、その裏返しとして、給与が急激に上がることは期待しにくいという側面があります。

特に国公立大学は、公務員の給与体系に準じているため、年功序列の傾向が非常に強く残っています。個人の業績が給与に大きく反映されることは少なく、勤続年数と役職に応じて、決められたテーブルに沿って少しずつ昇給していく形が基本です。民間企業のように、大きな成果を上げて20代で年収1,000万円を目指す、といったキャリアパスは現実的ではありません。若いうちは、同年代の成果主義の民間企業で働く友人と比べて、給与が伸び悩んでいると感じることもあるかもしれません。

私立大学においても、有名大学を除けば、大幅な昇給が見込めるとは限りません。少子化による経営環境の悪化を背景に、人件費を抑制する傾向にある大学も少なくないのが実情です。

安定と引き換えに、爆発的な収入増は期待できないという現実は、転職前に理解しておくべき重要なポイントです。自分のキャリアにおいて、何を優先するのかを考える必要があります。

ルーティンワークが多くなる可能性

大学職員の仕事は多岐にわたると解説しましたが、配属される部署や担当する業務によっては、日々の仕事が単調なルーティンワークの繰り返しになる可能性があります。

例えば、各種証明書の発行、定型的な書類の作成・処理、データの入力、窓口での決まった問い合わせへの対応など、変化の少ない業務が仕事の大半を占める部署も存在します。こうした業務は、大学運営にとって不可欠であり、正確性が求められる重要な仕事ですが、創造的な仕事や常に新しい刺激を求めるタイプの人にとっては、物足りなさや退屈さを感じてしまうかもしれません。

もちろん、広報や企画、国際連携、産学連携といった部署では、日々新しい課題に取り組み、創造性を発揮する場面も多くあります。しかし、ジョブローテーションによって、いつルーティンワーク中心の部署に配属されるかは分かりません。

「前例踏襲」や「事なかれ主義」といった、お役所的な文化が根強く残っている大学も一部には存在します。民間企業のようなスピード感や、個人の裁量でどんどん新しいことにチャレンジできる環境を求めている場合、大学の組織文化とのギャップに戸惑う可能性も考慮しておくべきでしょう。

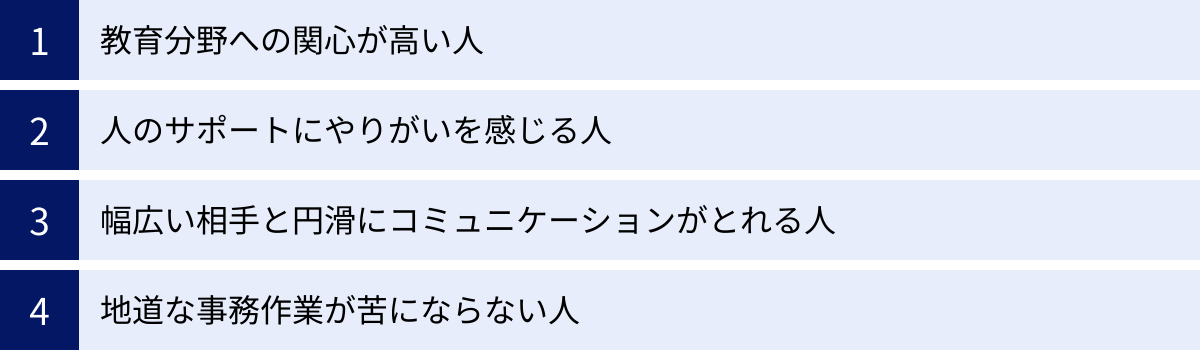

大学職員に向いている人の特徴

大学職員という仕事には、特有のやりがいと厳しさがあります。ここでは、どのような人が大学職員として活躍しやすいのか、その特徴を4つの観点から解説します。自分自身の適性と照らし合わせてみてください。

教育分野への関心が高い人

まず大前提として、教育という分野そのものに強い関心や情熱を持っていることが不可欠です。面接では必ず「なぜ一般企業ではなく、大学で働きたいのか」という問いを突きつけられます。この問いに対して、説得力のある答えを用意できなければ、採用を勝ち取ることは難しいでしょう。

「安定しているから」「休みが多いから」といった待遇面への魅力は、あくまで副次的な動機に留めるべきです。それ以上に、「日本の高等教育が抱える課題を解決したい」「グローバル社会で活躍できる人材の育成に貢献したい」「知の拠点である大学の発展を、運営面から支えたい」といった、より本質的な動機が求められます。

日頃から教育関連のニュースにアンテナを張り、少子化問題、大学のグローバル化、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、産学連携の重要性など、現代の大学が直面している課題について自分なりの考えを持っている人は、高く評価されます。教育への熱意こそが、日々の地道な業務を乗り越えるための原動力となります。

人のサポートにやりがいを感じる人

大学職員は、学生や教員といった「主役」を輝かせるための「黒子(くろこ)」であり、「サポーター」です。自分が前に出てスポットライトを浴びたいというタイプの人よりも、誰かのために行動し、縁の下の力持ちとして組織に貢献することに喜びを感じる人が向いています。

学生が悩んでいる時に親身に相談に乗ったり、教員が研究に集中できるよう煩雑な事務手続きを代行したり、同僚が困っている時に快く手助けをしたり。そうした一つひとつのサポート業務に、真摯に取り組める姿勢が重要です。

自分の仕事の成果が、直接的な売上や利益といった数字で現れることは稀です。その代わりに、「ありがとう」という感謝の言葉や、学生の成長、大学の発展といった形でやりがいを感じることになります。目立たなくても、誰かの役に立つことに誇りを持ち、地道に貢献し続けられる人こそ、大学職員にふさわしい人材と言えるでしょう。

幅広い相手と円滑にコミュニケーションがとれる人

大学職員は、学内外の非常に多くの人々と関わりながら仕事を進めていきます。その相手は実に多種多様です。

- 学生: 10代後半から20代前半が中心ですが、大学院生や社会人学生、留学生など、年齢も国籍も様々です。

- 保護者: 学生の学費や生活について心配する親御さんたち。

- 教員: それぞれの専門分野に深い知見を持つ研究者。時には独特の価値観を持つ人もいます。

- 他の職員: 上司、同僚、部下。様々な部署の職員との連携が不可欠です。

- 学外の関係者: 高校の先生、企業の人事担当者、官公庁の職員、地域住民、卒業生など。

これらの多様なステークホルダーと、それぞれの立場や状況を理解した上で、丁寧かつ柔軟にコミュニケーションをとる能力は、大学職員にとって最も重要なスキルの一つです。相手の話を正確に聞き取る傾聴力、自分の考えを分かりやすく伝える説明力、利害が対立する場面での調整力などが求められます。どんな相手に対しても、誠実で物腰の柔らかい対応ができる人は、周囲からの信頼を得て、円滑に仕事を進めることができます。

地道な事務作業が苦にならない人

大学職員の仕事には、オープンキャンパスの企画や国際交流といった華やかなイメージもありますが、その実態は、地道で正確性を求められる事務作業の積み重ねです。

膨大な量のデータ入力、規程に基づいた厳密な書類チェック、ミスの許されない手続き業務、議事録の作成、備品の管理・発注など、日々コツコツとこなさなければならない業務が山のようにあります。こうした作業は、大学運営を支える上で欠かせない重要なものですが、決して派手ではありません。

そのため、細かい作業を厭わず、集中力と持続力をもって、正確に業務を遂行できることは非常に大切な素質です。大雑把な性格の人や、地味な作業が苦手な人は、大学職員の仕事にストレスを感じてしまうかもしれません。デスクワークが中心となる部署も多いため、長時間PCに向かって作業することが苦にならないという適性も必要です。キラキラしたイメージだけでなく、こうした泥臭い側面も理解した上で、それでもなお魅力を感じる人が、大学職員に向いていると言えます。

大学職員への転職で求められるスキルや資格

大学職員への転職を目指すにあたり、どのようなスキルや資格が評価されるのかは、誰もが気になるところでしょう。ここでは、必須条件、評価されやすいスキル、そして持っていると有利になる資格について、具体的に解説します。

必須の資格は基本的にない

まず最も重要な点として、大学職員の採用において、特定の資格が必須条件とされることはほとんどありません。応募資格は「四年制大学卒業以上」というのが一般的で、学部や専攻が問われることも稀です。

これは、大学職員の業務が非常に多岐にわたるため、特定の専門知識以上に、幅広い業務に対応できるポテンシャルや、組織への適応力が重視されるためです。そのため、営業、マーケティング、企画、人事、経理など、民間企業で培った様々な経験を持つ人材にも、門戸は広く開かれています。未経験者や異業種からの転職であっても、これまでの経験を大学運営にどう活かせるかをアピールできれば、十分に採用の可能性があります。

評価されやすいスキル

資格は必須ではありませんが、転職活動において高く評価されるスキルは存在します。これらは、即戦力として、また将来の幹部候補として期待される上で重要な要素となります。

基本的なPCスキル

Word、Excel、PowerPointといったMicrosoft Office製品を使いこなせることは、もはや必須のスキルです。特にExcelについては、SUMやAVERAGEといった基本的な関数だけでなく、VLOOKUP関数やIF関数、ピボットテーブルを使ったデータ集計・分析ができると、大きな強みとなります。大学では様々なデータを扱うため、効率的に情報を整理・分析できる能力は高く評価されます。

コミュニケーション能力

前述の通り、学生、教員、保護者、企業、官公庁など、多様な人々と関わる大学職員にとって、コミュニケーション能力は生命線です。相手の意図を正確に汲み取り、自分の考えを論理的かつ丁寧に伝える能力、そして異なる意見を調整し、合意形成を図る能力が求められます。面接では、これまでの実務経験の中で、どのようにコミュニケーション能力を発揮してきたかを具体的に語れるように準備しておきましょう。

事務処理能力

大学職員の仕事の多くは、正確かつ迅速な事務処理の上に成り立っています。複数のタスクを同時に抱えることも多いため、優先順位をつけて効率的に業務をこなす段取り力や、ミスなく着実に作業を進める正確性が非常に重要です。前職で、膨大な量の事務作業をどのように工夫して処理していたか、といったエピソードは良いアピール材料になります。

語学力(英語など)

大学のグローバル化が急速に進む現代において、語学力、特に英語力は非常に価値の高いスキルです。国際交流課や留学生支援課といった専門部署はもちろんのこと、どの部署に配属されても、留学生や海外の研究者と接する機会は増えています。英語でのメール対応や電話対応、簡単な日常会話ができるだけでも、活躍の場は大きく広がります。TOEICのスコアなどで客観的に示すことができれば、大きなアピールポイントとなるでしょう。

企画・提案力

前例踏襲の文化が残る大学も多い中で、現状を分析し、より良くするための改善提案や、新しい取り組みを企画できる人材は、非常に重宝されます。民間企業で培った「課題発見能力」と「解決策の立案・実行能力」は、大学運営のDX推進、新たな広報戦略の立案、学生サービスの向上など、様々な場面で活かすことができます。「言われたことをやる」だけでなく、自ら考えて行動できる主体性を示すことが重要です。

あると有利な資格

必須ではありませんが、特定のスキルを客観的に証明し、他の応募者との差別化を図る上で有利に働く資格も存在します。

| 資格名 | 評価される部署・業務 | 目安となるレベル | アピールできる能力 |

|---|---|---|---|

| TOEIC | 国際交流課、留学生支援、広報 | 730点以上 | 実践的な英語コミュニケーション能力 |

| MOS | 全ての部署 | スペシャリストレベル | 基本的なPC操作・事務処理能力 |

| 日商簿記検定 | 財務部、経理課、研究支援 | 2級以上 | 経理・財務に関する専門知識 |

| キャリアコンサルタント | キャリアセンター、就職支援課 | 国家資格 | 学生のキャリア形成支援に関する専門性 |

| 情報処理技術者試験 | 情報システム部、DX推進室 | 基本情報技術者以上 | ITに関する基礎知識、システム管理能力 |

TOEIC

英語力を示す最も一般的な指標です。特にスコア730点以上は、英語での実務がある程度可能であるレベルと見なされ、国際関連部署を希望する場合には大きなアドバンテージとなります。860点以上であれば、さらに高い評価が期待できます。

MOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)

PCスキルの基礎力を客観的に証明する資格です。特にExcelやWordのスペシャリストレベルを取得しておけば、事務処理能力の高さをアピールする上で有効です。

日商簿記検定

2級以上を取得していると、財務・経理部門への配属を希望する場合に、即戦力として高く評価されます。大学の財務諸表を理解し、専門的な議論ができる人材として、他の応募者と明確な差をつけることができます。

これらの資格は、あくまで自身のスキルを補強する材料です。資格取得そのものが目的とならないよう、自身のキャリアプランと結びつけて、なぜその資格が大学職員の仕事に活かせるのかを説明できるようにしておくことが大切です。

大学職員への転職は難しい?その難易度とは

「大学職員は人気が高い」とよく言われますが、実際の転職難易度はどの程度なのでしょうか。ここでは、競争率の高さと、未経験からの転職の可能性について解説します。

人気の高さから競争率は高い傾向

結論から言うと、大学職員への転職難易度は非常に高いと言えます。特に、首都圏や関西圏にある有名私立大学や、国公立大学の人気は絶大です。

その理由は、これまで述べてきたように、

- 経営の安定性

- 良好なワークライフバランス

- 充実した福利厚生

- 社会貢献性の高さ

といった魅力的な要素が揃っているためです。これらの要素から、大学職員は「隠れ優良職業」として広く認識されており、民間企業の第一線で活躍する優秀な人材から、安定を求める若手層まで、幅広い層が応募します。

その結果、採用枠が数名という募集に対して、数百人から時には千人を超える応募者が殺到することも珍しくありません。競争率は、数十倍から、場合によっては100倍を超えることもあります。この厳しい競争を勝ち抜くためには、付け焼き刃の対策では通用せず、周到な準備と、他の応募者にはない自身の強みを明確にアピールすることが不可欠です。

未経験からの転職は可能か

これほど競争率が高いと聞くと、「自分のような未経験者には無理なのでは…」と不安に思うかもしれません。しかし、結論として、大学職員への未経験からの転職は十分に可能です。

実際に、大学職員として中途採用される人の多くは、金融、メーカー、商社、IT、公務員など、様々なバックグラウンドを持つ異業種からの転職者です。大学側も、同質的な組織になることを避け、多様な視点やスキルを持つ人材を積極的に求めています。

むしろ、民間企業で培った経験こそが、大きなアピールポイントになります。

- 営業・マーケティング経験: 学生募集(広報)や産学連携、キャリア支援で活かせる。

- 企画・管理部門の経験: 総務、人事、財務、経営企画で活かせる。

- IT業界の経験: 学内のDX推進や情報システム管理で活かせる。

- 金融業界の経験: 財務運営や資産運用で活かせる。

重要なのは、「自分のこれまでの経験やスキルが、大学という組織のどの部分で、どのように貢献できるのか」を具体的に、かつ論理的に説明できることです。ただ「大学職員になりたい」と漠然と語るのではなく、「前職で培った〇〇というスキルを活かして、貴学の△△という課題の解決に貢献したい」というように、自分の強みと大学のニーズを結びつけてアピールすることが、未経験からの転職を成功させる鍵となります。

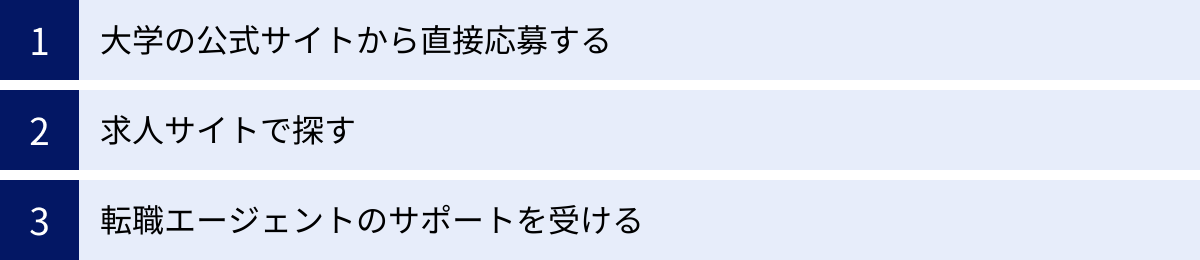

大学職員になるための3つの方法

大学職員を目指すには、具体的にどのような方法で求人を探し、応募すればよいのでしょうか。主なルートは3つあります。それぞれの特徴を理解し、自分に合った方法を組み合わせることが成功への近道です。

① 大学の公式サイトから直接応募する

最も王道で、基本的な方法が、興味のある大学の公式サイトを直接チェックし、応募することです。多くの大学では、ウェブサイト内に「採用情報」「職員募集」といった専用ページを設けており、中途採用(キャリア採用)の募集がある場合に、募集要項や応募書類が掲載されます。

メリット:

- 大学の公式情報なので、最も正確で信頼性が高い。

- 転職サイトなどを介さないため、大学への熱意が伝わりやすい可能性がある。

- 大学によっては、公式サイトでしか募集をかけない場合もある。

デメリット:

- 募集時期が不定期なため、常に複数の大学のサイトを巡回し、こまめにチェックし続ける必要がある。

- 人気の大学は、募集開始から短期間で締め切られることもあるため、情報収集のスピードが求められる。

志望する大学がある程度固まっている場合は、その大学のサイトをブックマークし、定期的に確認する習慣をつけましょう。

② 求人サイトで探す

リクナビNEXTやdodaといった大手の総合求人サイトや、教育業界に特化した求人サイトでも、大学職員の募集は数多く掲載されています。

メリット:

- 「大学職員」「学校事務」などのキーワードで検索すれば、複数の大学の求人を一度に比較検討できる。

- 自分の希望条件(勤務地、年収など)で絞り込みができるため、効率的に求人を探せる。

- サイトによっては、スカウト機能があり、企業(大学)側からアプローチが来る可能性もある。

デメリット:

- 多くの人の目に触れるため、応募が殺到しやすく、競争が激化しやすい。

- 掲載されている情報だけでは、大学の内部の雰囲気や文化までは分かりにくい。

まずは求人サイトに登録し、どのような大学が、どのような条件で募集を出しているのか、市場の動向を掴むことから始めるのがおすすめです。

③ 転職エージェントのサポートを受ける

自分一人での転職活動に不安がある場合や、より質の高い情報を得たい場合には、転職エージェントの活用が非常に有効です。

メリット:

- 非公開求人の紹介: 一般には公開されていない、好条件の求人を紹介してもらえる可能性がある。人気大学は、応募の殺到を避けるために非公開で募集することがあります。

- プロによるサポート: キャリアの棚卸しから、応募書類(履歴書、職務経歴書、志望動機書)の添削、筆記試験対策、面接対策まで、転職のプロから客観的なアドバイスを受けられる。

- 大学との連携: エージェントは大学の人事担当者と直接やり取りしているため、求人票だけでは分からない、大学が求める人物像や内部の雰囲気といった貴重な情報を得られることがある。

- 日程調整や条件交渉の代行: 面接の日程調整や、内定後の給与交渉などを代行してくれるため、在職中でもスムーズに転職活動を進められる。

デメリット:

- エージェントによっては、教育業界への知見が深くない担当者にあたる可能性もある。

- 自分の経歴やスキルによっては、紹介してもらえる求人が少ない場合もある。

特に、採用の鍵を握る「志望動機」のブラッシュアップや、客観的な自己分析において、第三者であるエージェントの視点は非常に役立ちます。 競争率の高い大学職員への転職を成功させる確率を高めるために、ぜひ活用を検討したい方法です。

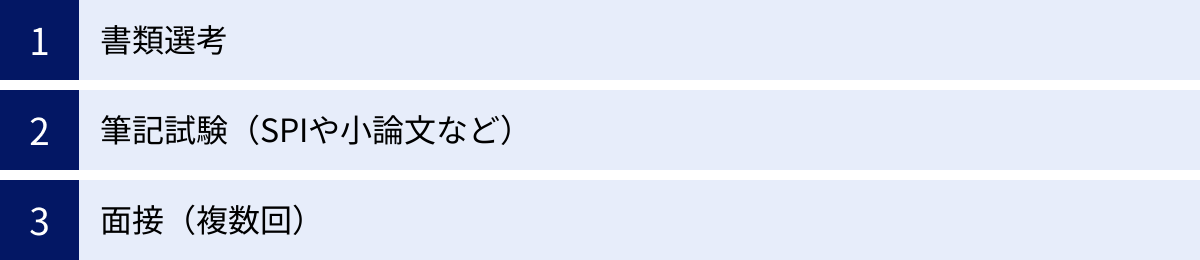

大学職員の採用選考プロセス

大学職員の採用選考は、一般的に「書類選考」「筆記試験」「面接(複数回)」というステップで進みます。それぞれの段階でどのようなことが見られ、どのような対策が必要なのかを解説します。

書類選考

最初の関門であり、最も多くの応募者がふるいにかけられるのが書類選考です。提出を求められるのは、主に履歴書、職務経歴書、そして大学所定のエントリーシート(志望理由書など)です。

ここで採用担当者が最も重視するのは、「なぜ数ある職業の中から大学職員を選んだのか」「なぜ数ある大学の中からうちの大学を選んだのか」という志望動機の明確さと熱意です。ありきたりな内容ではなく、あなた自身の経験や価値観に基づいた、オリジナリティのあるストーリーが求められます。

対策のポイント:

- 自己分析: これまでのキャリアを棚卸しし、自分の強みやスキル、価値観を明確にする。

- 大学研究: 応募する大学の建学の精神、歴史、教育・研究の特色、中期計画、地域貢献活動などを徹底的に調べる。公式サイトはもちろん、学長メッセージや公開されている財務情報にも目を通しましょう。

- 経験と貢献の接続: 自分のスキルや経験が、その大学が抱える課題や目指す方向性に対して、どのように貢献できるのかを具体的に記述する。「私の〇〇という経験は、貴学の△△という取り組みにおいて、□□という形で貢献できると確信しております」のように、ロジカルに結びつけることが重要です。

筆記試験(SPIや小論文など)

書類選考を通過すると、次に筆記試験が課されることが一般的です。内容は大学によって異なりますが、主に以下の2種類に大別されます。

1. 適性検査(SPI、SCOAなど)

多くの民間企業でも導入されている、能力検査(言語・非言語)と性格検査です。これは、地頭の良さや論理的思考力といった基礎学力と、大学職員としての職務適性を見るためのものです。特別な対策は必要ないと思われがちですが、人気の大学ではこの筆記試験のボーダーラインも高くなる傾向があります。市販の対策本を1〜2冊購入し、問題形式に慣れておくことが不可欠です。

2. 小論文・作文

大学職員の採用で特徴的なのが、小論文が課されるケースが多いことです。テーマは、高等教育に関する時事的なものが頻出します。

- 「少子化時代における大学の生き残り戦略」

- 「これからの大学に求められる地域社会での役割」

- 「大学のグローバル化を推進するために必要なこと」

- 「あなたが本学の職員として貢献したいこと」

対策のポイント:

- 日頃から新聞や教育関連のニュースサイトに目を通し、高等教育が直面している課題について自分なりの意見を持っておく。

- 基本的な論文の型(序論・本論・結論)を学び、制限時間内に構成を考えて文章をまとめる練習をしておく。

- 応募する大学の理念や特色を踏まえた内容を盛り込むと、より高い評価につながります。

面接(複数回)

筆記試験を通過すると、いよいよ面接です。面接は、個人面接が中心で、2〜3回実施されるのが一般的です。

- 一次面接: 人事課の担当者や若手〜中堅の職員が面接官となることが多いです。ここでは、提出した書類の内容に基づき、志望動機、自己PR、転職理由といった基本的な質問が中心となります。コミュニケーション能力や人柄、組織への適応性など、基本的なヒューマンスキルが見られます。

- 二次面接・最終面接: 課長・部長クラスの管理職や、理事・役員クラスが面接官となります。一次面接よりも、より深く志望動機や大学への貢献意欲を掘り下げられます。「本学の課題は何だと思いますか?」「あなたならその課題をどう解決しますか?」といった、大学運営に対する当事者意識を問うような、踏み込んだ質問もされます。

対策のポイント:

- 想定問答集の作成: 志望動機、自己PR、強み・弱み、挫折経験、ストレス解消法など、定番の質問に対する答えを準備しておく。

- 逆質問の準備: 面接の最後には必ず「何か質問はありますか?」と聞かれます。ここで「特にありません」と答えるのはNGです。大学への強い関心を示すため、事前にリサーチした上で、3〜5個程度の質の高い質問を用意しておきましょう。(例:「〇〇という中期計画を拝見しましたが、その推進にあたり、若手職員にはどのような役割が期待されていますか?」など)

- 模擬面接: 転職エージェントやキャリアセンターなどを活用し、第三者から客観的なフィードバックをもらう。話し方、表情、態度なども含めてチェックしてもらいましょう。

面接全体を通じて見られているのは、あなたの「誠実さ」「協調性」そして「大学への熱意」です。流暢に話すことよりも、自分の言葉で、正直に、そして熱意を持って語ることが何よりも重要です。

採用担当者に響く志望動機の作成ポイント

数多くの応募者の中から、採用担当者の目に留まり、「この人に会ってみたい」と思わせるためには、志望動機の質が決定的な役割を果たします。ここでは、他の応募者と差をつけるための3つの重要なポイントを解説します。

なぜ「大学職員」なのかを明確にする

採用担当者がまず知りたいのは、「あなたはなぜ、民間企業ではなく、教育機関である大学で働きたいのか」という点です。ここが曖昧だと、単に「安定したいからだろう」「仕事が楽そうだと思っているのだろう」と見なされてしまいます。

ポイント:

- 営利組織と非営利組織の違いを理解する: 民間企業が「利益追求」を第一の目的とするのに対し、大学は「教育・研究」という公共的な使命を担う非営利組織です。この本質的な違いを理解した上で、なぜ自分が後者に惹かれるのかを説明する必要があります。

- 自身の価値観と結びつける: 「自分の仕事を通じて社会に貢献したい」「次世代の人材育成に関わりたい」といった、自身の内発的な動機や価値観を語りましょう。過去の経験(ボランティア活動、後輩の指導経験など)と結びつけて語ると、説得力が増します。

- 抽象論で終わらせない: 「教育に貢献したい」だけでは不十分です。具体的に、大学職員として「どのような形で」貢献したいのかまで踏み込んで記述しましょう。「学生が主体的に学べる環境を、教務システムの改善という面から支えたい」など、具体的なイメージを示すことが重要です。

なぜ「その大学」で働きたいのかを伝える

「大学職員になりたい」という熱意だけでは不十分です。「どこでもいいわけではなく、この大学でなければならない」という強い思いを伝えることが、採用担当者の心を動かします。

ポイント:

- 徹底的な大学研究: その大学の「建学の精神」や「教育理念」を読み込み、深く共感できる点を見つけ出しましょう。これは、その大学のアイデンティティの根幹であり、最も重視される部分です。

- オンリーワンの魅力を見つける: 他の大学にはない、その大学ならではの特色や強み(特定の研究分野、ユニークな教育プログラム、地域との連携活動など)を挙げ、そこに惹かれた理由を具体的に述べます。

- 自分の将来像と重ね合わせる: 「貴学の〇〇という理念のもとで、私も職員として成長し、将来的には△△のような形で大学の発展に貢献していきたい」というように、その大学で働く自身のキャリアプランを示すことで、入職後の活躍イメージを持たせることができます。オープンキャンパスや説明会に参加し、そこで感じた雰囲気や職員の印象を盛り込むのも効果的です。

自身のスキルや経験がどう貢献できるかを示す

最後に、これまでのキャリアで培ってきたスキルや経験が、その大学にとって即戦力となることを具体的にアピールします。これは、採用担当者に「この人を採用するメリットがある」と明確に認識させるための重要なプロセスです。

ポイント:

- 応募職種との関連性を意識する: 募集要項をよく読み、求められている業務内容と自身の経験との接点を見つけます。例えば、法人営業の経験があるなら、「企業との折衝能力を活かし、産学連携の推進に貢献できます」とアピールできます。

- 具体的なエピソードを交える: 「コミュニケーション能力があります」とだけ言うのではなく、「前職では、立場の異なる複数の部署の意見を調整し、プロジェクトを成功に導いた経験があります」というように、具体的な行動と成果をセットで語りましょう。

- 再現性を示す: 「その経験を、大学の業務でどのように活かすのか」という再現性を示すことが最も重要です。「前職のマーケティング経験で培ったデータ分析スキルを活かし、貴学のオープンキャンパスの参加者データを分析し、より効果的な学生募集戦略の立案に貢献したいと考えております」のように、具体的な貢献イメージを提示することで、採用担当者はあなたが入職後に活躍する姿を鮮明に描くことができます。

大学職員への転職に強いおすすめの転職エージェント・サイト

大学職員への転職を効率的かつ有利に進めるためには、転職エージェントや転職サイトの活用が欠かせません。ここでは、大学職員の求人探しに実績のある代表的なサービスを3つ紹介します。

(注記:各サービスの特徴は一般的なものであり、時期や担当者によってサポート内容が異なる場合があります。)

| サービス名 | 特徴 | こんな人におすすめ |

|---|---|---|

| リクルートエージェント | 業界No.1の求人数、全年代・全職種対応、非公開求人が豊富 | 多くの求人を比較検討したい人、異業種からの転職を考えている人 |

| doda | 求人紹介とスカウトの両機能、サポート体制が手厚い | 企業からのスカウトも受けたい人、幅広い選択肢を持ちたい人 |

| マイナビAGENT | 20代・30代の支援に強み、中小企業や各業界の専門性に特化 | 初めて転職する若手層、丁寧なサポートを求める人 |

リクルートエージェント

業界最大手の転職エージェントであり、求人数は他社を圧倒しています。大学職員の求人も、国公立から私立、大規模大学から小規模大学まで幅広く保有しており、多くの選択肢の中から自分に合った求人を探すことができます。特に、一般には公開されていない「非公開求人」の数が豊富な点は大きな魅力です。様々な業界・職種の転職を支援してきた実績があるため、異業種から大学職員を目指す人に対して、これまでのキャリアをどうアピールすればよいか、的確なアドバイスが期待できます。まずは情報収集を始めたいという段階の方にもおすすめです。

参照:リクルートエージェント公式サイト

doda

リクルートエージェントと並ぶ大手転職サービスです。dodaの大きな特徴は、キャリアアドバイザーによる求人紹介(エージェントサービス)と、自分で求人を探して応募する「転職サイト」の機能、そして企業から直接オファーが届く「スカウトサービス」を一つのプラットフォームで利用できる点です。キャリアアドバイザーと、各大学の採用担当者と直接やり取りする採用プロジェクト担当の2名体制でサポートしてくれるため、より多角的な視点からのアドバイスが受けられます。教育業界に特化したチームやアドバイザーがいる場合もあり、専門性の高いサポートが期待できます。

参照:doda公式サイト

マイナビAGENT

特に20代〜30代の若手・中堅層の転職支援に強みを持つ転職エージェントです。大手だけでなく、中小規模の大学の求人も扱っていることがあり、独自の求人に出会える可能性があります。各業界の事情に精通した専任のキャリアアドバイザーが、応募書類の添削や面接対策を丁寧に行ってくれると評判です。初めての転職で不安が多い方や、一社一社にじっくり向き合って転職活動を進めたい方に適しています。時間をかけたカウンセリングを通じて、自分では気づかなかった強みやキャリアの可能性を引き出してくれるでしょう。

参照:マイナビAGENT公式サイト

まとめ

本記事では、大学職員という仕事の全貌について、その役割や業務内容、メリット・デメリット、そして転職を成功させるための具体的な方法に至るまで、網羅的に解説してきました。

大学職員は、経営の安定性やワークライフバランスの良さといった魅力から非常に人気が高く、その競争率は決して低くありません。しかし、その仕事の本質は、日本の未来を担う若者の成長を支え、教育・研究という社会の根幹に貢献する、大きなやりがいのある専門職です。

その多様な業務内容は、学生支援、大学運営、研究支援、国際交流など多岐にわたり、民間企業で培った様々なスキルや経験を活かす場面が数多くあります。未経験からでも、その門戸は十分に開かれています。

大学職員への転職を成功させるために、最も重要なことは、「なぜ大学職員なのか」「なぜこの大学で働きたいのか」「自分はどのように貢献できるのか」という3つの問いに対して、自分自身の言葉で、熱意を持って明確な答えを導き出すことです。そのためには、徹底した自己分析と、志望する大学への深い理解が不可欠となります。

この記事が、大学職員というキャリアに関心を持つあなたの背中を押し、理想の未来へ向かうための一歩を踏み出すきっかけとなれば、これほど嬉しいことはありません。ぜひ、本記事で得た知識を武器に、情報収集、書類準備、面接対策を進め、憧れの大学職員への道を切り拓いてください。