企業の成長を「人」の側面から支える人事職。経営層に近い立場で組織づくりに関われる魅力的な仕事ですが、「専門性が高そう」「経験者でないと難しそう」といったイメージから、未経験者にはハードルが高いと感じられるかもしれません。しかし、結論から言えば、未経験から人事への転職は十分に可能です。

この記事では、人事の具体的な仕事内容から、未経験からの転職を成功させるために有利な経験・スキル、効果的なアピール方法まで、網羅的に解説します。人事という仕事の全体像を掴み、ご自身のキャリアプランを考える一助となれば幸いです。

目次

そもそも人事の仕事内容とは

「人事」と一言でいっても、その業務内容は多岐にわたります。企業の規模やフェーズによって担当範囲は異なりますが、一般的には「採用」「育成」「評価」「労務」「制度企画」の5つの領域に大別されます。これらは独立しているわけではなく、互いに密接に関連し合っており、企業の経営戦略と連動して「人」に関するあらゆる課題を解決するのが人事の役割です。ここでは、それぞれの業務領域について、具体的な仕事内容を詳しく見ていきましょう。

採用活動

企業の成長エンジンとなる「人材」を獲得するための活動全般を担います。

- 背景・目的: 企業の事業計画や経営戦略に基づき、どのような人材が、いつまでに、何人必要なのかを定義する「採用計画」の策定から始まります。単に欠員を補充するだけでなく、将来の事業展開を見据えた戦略的な人材獲得が求められます。

- 具体的な業務内容:

- 採用計画の策定: 事業部と連携し、人員ニーズをヒアリング。求める人物像(ペルソナ)や採用人数、時期を決定します。

- 母集団形成: 求人広告媒体の選定・出稿、人材紹介エージェントとの連携、ダイレクトリクルーティング、リファラル採用、SNS活用など、様々な手法で候補者を集めます。

- 選考プロセス: 書類選考、面接(一次、二次、最終)、適性検査などを実施。面接官として候補者のスキルやポテンシャル、カルチャーフィットを見極めます。また、面接官を務める他部署の社員へのトレーニングも重要な業務です。

- 内定・入社フォロー: 内定者への条件交渉やオファー面談、入社までのコミュニケーションを通じて、入社意欲を高め、内定辞退を防ぎます。

- 求められるスキル: 候補者の本音を引き出すコミュニケーション能力、自社の魅力を伝えるプレゼンテーション能力、多くの応募者を効率的に管理する事務処理能力などが求められます。特に近年は、企業側から候補者にアプローチする「ダイレクトリクルーティング」が主流になりつつあり、候補者を見つけ出し、惹きつけるマーケティング的な視点も重要になっています。

人材の育成・研修

社員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、組織全体のパフォーマンスを向上させるための活動です。

- 背景・目的: 採用した人材が早期に戦力となり、継続的に成長していけるような環境を整えることが目的です。新入社員研修から管理職研修まで、階層や職種に応じた様々なプログラムを企画・運営します。

- 具体的な業務内容:

- 研修体系の構築: 企業の理念や事業戦略に基づき、どのようなスキルやマインドを持った人材を育てるべきかを定義し、長期的な視点で研修の全体像を設計します。

- 研修プログラムの企画・開発: 新入社員研修、階層別研修(若手、中堅、管理職)、スキルアップ研修(ロジカルシンキング、リーダーシップなど)、コンプライアンス研修など、目的に応じたプログラムを企画します。内製化するだけでなく、外部の研修会社を選定・連携することもあります。

- 研修の運営: 研修の告知、参加者管理、講師との調整、当日の司会進行、アンケート実施、効果測定など、運営全般を担当します。

- 自己啓発支援: 資格取得支援制度やeラーニングの導入など、社員の自律的な学習を促す仕組みづくりも行います。

- 求められるスキル: 社員の課題やニーズを的確に把握するヒアリング能力、学習効果の高いプログラムを設計する企画力、研修を円滑に進めるファシリテーション能力が必要です。また、研修の効果を測定し、次回の改善に繋げる分析力も求められます。

人事評価制度の運用

社員の業績や能力、行動を公正に評価し、処遇(昇給・昇格・賞与)に反映させるとともに、個人の成長を促すための制度を運用する業務です。

- 背景・目的: 社員のモチベーション向上と組織の活性化が主な目的です。評価基準を明確にし、評価プロセスを透明化することで、社員の納得感を高め、エンゲージメント向上に繋げます。

- 具体的な業務内容:

- 評価制度の運用: 目標設定(MBOなど)、中間面談、期末評価、評価者会議といった一連の評価プロセスのスケジュール管理と運営支援を行います。

- 評価者トレーニング: 評価者である管理職に対して、評価基準の目線合わせや、適切なフィードバックの方法などをレクチャーする研修を実施します。評価のばらつきをなくし、公平性を担保するための重要な役割です。

- 評価結果の分析・活用: 評価データを分析し、昇給・昇格・賞与の原資配分や、適材適所の人材配置、ハイパフォーマーの特定、育成課題の抽出などに活用します。

- 制度の見直し: 組織の状況や社会の変化に合わせて、評価制度が形骸化していないか、常にモニタリングし、必要に応じて改定案を検討します。

- 求められるスキル: 公平性と客観性を保つための論理的思考力、各部署の業務内容への深い理解、評価者と被評価者の双方と円滑にコミュニケーションをとる調整力が不可欠です。

労務管理

社員が心身ともに健康で、安心して働ける環境を整えるための業務です。法律遵守が前提となる、専門性の高い領域です。

- 背景・目的: 労働基準法をはじめとする各種法令を遵守し、労働トラブルを未然に防ぐことが最大の目的です。また、働きやすい環境を整備することで、社員の満足度や生産性の向上を目指します。

- 具体的な業務内容:

- 勤怠管理: 労働時間の把握、時間外労働の管理、有給休暇の取得促進などを行います。

- 給与計算: 毎月の給与計算、賞与計算、年末調整などを担当します。勤怠データや各種手当、社会保険料などを正確に反映させる必要があります。

- 社会保険手続き: 社員の入退社に伴う健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険などの資格取得・喪失手続きを行います。

- 安全衛生管理: 労働安全衛生法に基づき、衛生委員会の設置・運営、健康診断の実施、ストレスチェックの実施、産業医との連携など、社員の健康と安全を守るための取り組みを推進します。

- 就業規則の管理: 法改正や会社の状況変化に合わせて、就業規則や各種規程の改定・届出を行います。

- 福利厚生の企画・運用: 住宅手当、育児・介護支援制度、リフレッシュ休暇など、社員のニーズに合った福利厚生制度を企画・運用します。

- 求められるスキル: 労働関連法規に関する正確な知識と、それを実務に適用する能力が必須です。ミスが許されない業務が多いため、高い正確性と事務処理能力、そして社員のプライベートな情報も扱うため、極めて高い倫理観と守秘義務を遵守する姿勢が求められます。

人事制度の企画・立案

企業の経営戦略を実現するために、中長期的な視点で人事に関連する様々な制度や仕組みを設計・構築する、人事の中でも特に戦略的な業務です。

- 背景・目的: 市場環境や事業フェーズの変化に対応し、持続的な成長を遂げるための組織基盤を構築することが目的です。採用、育成、評価、労務といった各機能が有機的に連携し、経営目標の達成に貢献するような仕組みをデザインします。

- 具体的な業務内容:

- 人事戦略の策定: 経営陣と連携し、経営戦略や事業戦略を「人・組織」の観点からどう実現するかを考え、人事領域の目標や方針を定めます。

- 各種制度の設計・改定: 人事評価制度、等級制度、報酬制度、退職金制度、タレントマネジメントシステム、キャリアパス制度など、組織の根幹となる制度をゼロから設計したり、既存の制度を時代や組織の変化に合わせて見直したりします。

- 組織開発: 社員エンゲージメントサーベイの実施・分析、企業文化の醸成、ダイバーシティ&インクルージョンの推進、組織改編のサポートなど、より良い組織風土をつくるための施策を企画・実行します。

- 人員計画の策定: 事業計画に基づき、将来必要となる人員の数やスキルを予測し、採用計画や育成計画、配置計画に落とし込みます。

- 求められるスキル: 経営層と同じ視座で物事を考える戦略的思考力、社内外のデータを分析して課題を特定する分析力、そして新しい制度を導入する際に社内の合意形成を図るための高度な交渉力やプレゼンテーション能力が求められます。人事の各領域に関する深い知識と経験が必要とされるため、人事としてのキャリアの集大成ともいえる領域です。

未経験から人事への転職は可能?

「人事の仕事は専門性が高く、未経験者には門戸が閉ざされているのでは?」という不安を抱く方は少なくありません。しかし、実際には多くの企業がポテンシャルを秘めた未経験者を採用しています。ここでは、未経験から人事への転職が本当に可能なのか、その実態と年代別の難易度について詳しく解説します。

結論:未経験からでも人事への転職は可能

まず結論から述べると、未経験から人事職への転職は十分に可能です。 実際に、営業職や販売職、企画職など、様々な職種から人事へキャリアチェンジを成功させている人は数多く存在します。

その背景には、いくつかの理由があります。

一つは、人事の業務範囲が非常に広く、他の職種で培ったスキルを活かせる場面が多いことです。例えば、営業職で培った対人折衝能力は採用面接や部署間調整に、企画職での分析力や企画力は人事制度の設計に、といった形で、これまでの経験が人事の特定の業務領域で強みとなり得ます。企業側も、こうした「人事以外の視点」を持つ人材が、組織に新しい風を吹き込み、固定観念にとらわれない柔軟な発想で課題解決に貢献してくれることを期待しています。

もう一つの理由は、企業の成長フェーズや規模によって求める人事像が異なることです。特に、成長中のベンチャー企業や中小企業では、人事部門がまだ確立されていなかったり、少人数で幅広い業務を兼任していたりするケースが多く見られます。こうした企業では、完成された人事のプロフェッショナルというよりも、事業や組織と一緒に成長していけるポテンシャルの高い人材や、他部署の業務も理解しながら柔軟に動ける人材を求めており、未経験者にもチャンスが広がりやすい傾向があります。

ただし、「誰でも簡単になれる」わけではないのも事実です。人気の職種であるため競争率は高く、転職を成功させるためには、なぜ人事になりたいのかという強い動機と、自身の経験を人事業務にどう活かせるかを論理的に説明できる準備が不可欠です。「未経験だから」と受け身になるのではなく、これまでのキャリアを人事業務に繋げる積極的なアピールが成功の鍵を握ります。

【年代別】転職の難易度

未経験から人事を目指す際の難易度は、年齢によって大きく異なります。企業が候補者に期待する役割やスキルが変わるためです。ここでは、20代・第二新卒と30代以降に分けて、それぞれの転職のポイントを解説します。

20代・第二新卒はポテンシャル採用の可能性が高い

20代、特に社会人経験3年未満の第二新卒の場合、人事としての実務経験よりも、ポテンシャルや人柄、学習意欲などが重視される「ポテンシャル採用」の可能性が最も高い世代です。

ポテンシャル採用とは、現時点でのスキルや経験だけでなく、将来的に成長し、企業に貢献してくれる可能性を見込んで採用する手法です。20代の候補者に対して、企業側は「人事のプロ」であることは期待していません。むしろ、特定のやり方に染まっていない柔軟性や、新しい知識を素直に吸収する姿勢、そして何よりも「この会社で人事として成長したい」という強い熱意を評価します。

転職成功のポイント:

- 社会人としての基礎力をアピールする: ビジネスマナーやPCスキル(Word, Excel, PowerPoint)、基本的なコミュニケーション能力など、どの職種でも求められる基礎的な力が備わっていることを示すことが大前提です。

- 主体性や成長意欲を示す: 前職で「言われたことをこなす」だけでなく、自ら課題を見つけて改善提案をした経験や、業務効率化のために工夫したエピソードなどを具体的に語れると、主体性や学習意欲の高さを示せます。

- なぜ「人事」なのかを明確にする: 「人と関わる仕事がしたい」といった漠然とした理由ではなく、「前職で後輩の指導にやりがいを感じ、人の成長を支える仕事に専門的に携わりたいと思った」など、自身の原体験に基づいた具体的な志望動機を語ることが重要です。

20代の場合、まずは労務管理や採用アシスタントなど、定型的な業務からスタートし、徐々に専門性を高めていくキャリアパスが一般的です。大手企業よりも、教育体制を整えつつある中小企業やベンチャー企業の方が、未経験者を受け入れる門戸が広い傾向にあります。

30代以降は人事と親和性の高い経験が求められる

30代以降になると、ポテンシャル採用の枠は減少し、これまでのキャリアで培った経験やスキルが、人事の仕事とどう直結するのかを具体的に示すことが求められます。未経験とはいえ、「即戦力」として貢献できる部分があることをアピールする必要があります。

企業側は、30代の候補者に対して、社会人としての基礎力は当然のこととして、その上でプラスアルファの価値提供を期待します。具体的には、以下のような経験が評価されやすいでしょう。

- マネジメント経験: 部下や後輩の育成、目標設定、評価面談などを行った経験は、人事の「育成」や「評価」の領域に直結します。現場の管理職の悩みや課題を理解した上で、実効性のある制度設計や研修企画に貢献できると期待されます。

- 営業・接客経験: 高いコミュニケーション能力や折衝能力は、採用面接での候補者の魅力づけや、社内の利害調整で大いに役立ちます。特に、高額な商材を扱っていたり、法人営業で経営層と対話したりした経験は、経営的な視点を求められる人事の仕事と親和性が高いです。

- 事業企画・経営企画の経験: 全社的な視点から事業課題を分析し、戦略を立案した経験は、人事戦略や制度企画の領域で高く評価されます。数値を元に論理的に物事を考える力は、客観性が求められる人事の仕事に不可欠です。

- 人材業界での経験: 人材紹介会社のキャリアアドバイザーや法人営業(リクルーティングアドバイザー)の経験は、採用業務に直結します。労働市場の動向や採用手法に関する知識は、即戦力として大きな強みになります。

30代からの転職では、「これまでの経験を抽象化し、人事のどの業務に、どのように活かせるのか」を解像度高く言語化する能力が問われます。例えば、「営業で培ったヒアリング能力を活かして、各部署の採用ニーズを的確に引き出し、ミスマッチのない採用を実現します」といった具体的なアピールが重要になります。人事の中でも、特に自身の経験が活きる領域(採用、労務、企画など)にターゲットを絞って転職活動を進めるのが効果的です。

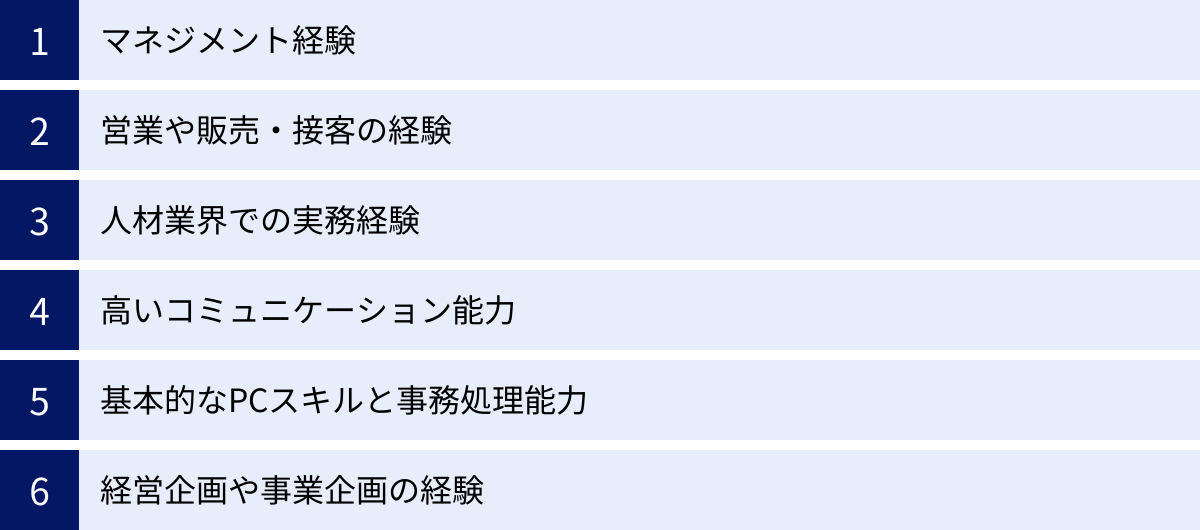

未経験からの人事転職で有利になる経験・スキル

未経験から人事への転職を成功させるためには、これまでのキャリアで培った経験やスキルを、人事の仕事にどう活かせるのかを効果的にアピールすることが不可欠です。人事という職種は、実は多くの他職種のスキルと高い親和性を持っています。ここでは、未経験からの人事転職において、特に有利に働く経験やスキルを6つ挙げ、それぞれが人事業務のどのような場面で役立つのかを具体的に解説します。

マネジメント経験

チームリーダーや管理職として、部下や後輩のマネジメントを経験したことは、人事への転職において非常に強力なアピールポイントとなります。なぜなら、現場でのマネジメント経験は、人事諸制度(特に育成や評価)を「使う側」の視点を理解していることの証明になるからです。

人事部門が企画した制度が、現場でうまく機能しないケースは少なくありません。その原因の一つに、制度設計者が現場の実態や管理職の抱える課題を十分に理解できていないことが挙げられます。例えば、「部下の目標設定に多くの時間を割けない」「評価基準が曖昧でフィードバックが難しい」「育成したくても業務が多忙で手が回らない」といった現場のリアルな悩みを肌で感じた経験は、実効性の高い人事制度を企画・運用する上で、何物にも代えがたい財産となります。

具体的にアピールできるポイントは以下の通りです。

- 目標設定・進捗管理: 部下の能力やキャリア志向に合わせて目標を設定し、1on1ミーティングなどを通じて達成を支援した経験は、MBO(目標管理制度)の運用やキャリア開発支援に直接活かせます。

- 評価・フィードバック: 部下のパフォーマンスを評価し、具体的なフィードバックを通じて成長を促した経験は、人事評価制度の運用や評価者トレーニングの企画に役立ちます。公正な評価の難しさや、部下の納得感をいかに得るかという課題意識を持っていることは、大きな強みです。

- 育成・コーチング: メンバーの強み・弱みを把握し、個々に合わせた指導やOJTを実践した経験は、人材育成体系の構築や研修プログラムの開発に貢献できます。

- チームビルディング: チームの目標達成に向けてメンバーのモチベーションを高め、協力体制を築いた経験は、組織開発やエンゲージメント向上の施策を考える上で重要な視点となります。

面接では、単に「マネジメント経験があります」と伝えるだけでなく、「〇人のチームで、目標未達だったメンバーに対し、週1回の1on1で課題を特定し、具体的なアクションプランを共に立てることで、3ヶ月後には目標を120%達成させることができた」といった具体的なエピソードを交えて語ることで、再現性の高いスキルとしてアピールできます。

営業や販売・接客の経験

一見、人事とは関連が薄いように思える営業や販売・接客の経験も、実は人事の仕事、特に「採用」領域において非常に価値の高いスキルセットと見なされます。これらの職種でトップクラスの成績を収めていた人材が、人事(特に採用担当)に抜擢されるケースは少なくありません。

その理由は、採用活動の本質が「自社の魅力を候補者に伝え、入社という決断をしてもらう」という、一種の対個人向けのマーケティング・営業活動であるためです。

具体的に活かせるスキルは以下の通りです。

- 高いコミュニケーション能力・ヒアリング能力: 顧客の潜在的なニーズを引き出し、信頼関係を築くスキルは、面接において候補者の本音や価値観を深く理解するために不可欠です。また、候補者のキャリアプランに寄り添い、自社でそれがどう実現できるかを提示する「キャリアアドバイザー」のような役割も担えます。

- プレゼンテーション能力・クロージング力: 自社の商品やサービスの魅力を伝え、顧客に購買を決断させる力は、候補者に自社のビジョンやカルチャー、仕事のやりがいを伝え、入社意欲を高める「アトラクト(魅力付け)」の場面で直接的に活かせます。特に優秀な人材ほど複数の企業から内定を得るため、最後のひと押しとなるクロージング力は採用成功の鍵となります。

- 目標達成意欲・数値管理能力: 営業職は、売上目標や契約件数といった明確なKPI(重要業績評価指標)を追いかける仕事です。この経験は、採用人数や採用単価、内定承諾率といった採用活動におけるKPIを管理し、目標達成に向けてPDCAサイクルを回していく上で大いに役立ちます。

- 多様な人との折衝経験: 様々な業界や役職の顧客と接してきた経験は、多様なバックグラウンドを持つ候補者に対応する柔軟性や、社内の様々な部署と連携して採用活動を進める上での調整力に繋がります。

これらの経験をアピールする際は、「顧客の課題解決のために尽力した経験を、今度は社員のキャリア課題の解決に活かしたい」といったように、対象が「顧客」から「候補者・社員」に変わるだけで、根底にある価値提供のスタンスは同じであることを論理的に説明すると、説得力が増します。

人材業界での実務経験

人材紹介会社や求人広告会社、人材派遣会社など、人材業界での実務経験は、人事未経験者の中でも「即戦力」に最も近い存在として評価されます。特に採用領域においては、社外から企業の採用活動を支援してきた経験が直接的に活かせるため、非常に有利なバックグラウンドと言えるでしょう。

具体的に評価されるポイントは以下の通りです。

- 採用市場に関する深い知見: キャリアアドバイザーやリクルーティングアドバイザーとして、常に最新の採用市場の動向、有効な採用チャネル、各業界・職種の給与水準などをインプットしているため、自社の採用戦略を立案する上で的確な情報提供ができます。

- 採用手法に関する知識: 求人広告の作成、ダイレクトリクルーティングのノウハウ、効果的な面接手法など、多様な採用手法に関する知識と実践経験を持っています。これにより、入社後すぐに採用実務でパフォーマンスを発揮することが期待されます。

- 多数の企業・候補者との面談経験: 数多くの企業の人事担当者や経営者、そして転職希望者と接してきた経験から、企業が求める人物像や、候補者が企業に求めるものを深く理解しています。この経験は、自社の採用におけるペルソナ設定や、候補者への魅力付けにおいて大きな武器となります。

- 法律に関する知識: 労働基準法や職業安定法など、人材ビジネスに関わる法律知識を持っているため、労務リスクを抑えた採用活動が可能です。

人材業界から事業会社の人事を目指す場合、「なぜ社外の立場から、社内の当事者になりたいのか」という点を明確に語ることが重要です。「これまで多くの企業の採用を支援する中で、一社に深くコミットし、採用だけでなく入社後の定着・活躍まで見届けることで、より本質的な組織貢献がしたいと考えるようになった」といった志望動機は、採用担当者の共感を得やすいでしょう。

高いコミュニケーション能力

コミュニケーション能力は、あらゆる仕事で求められる基本的なスキルですが、人事の仕事においては、その質と多様性が特に重視されます。 人事のコミュニケーションは、単に「話すのがうまい」「誰とでも仲良くなれる」といったレベルに留まりません。相手や状況に応じて、スタイルを使い分ける高度な能力が求められます。

人事がコミュニケーションをとる相手は、経営層、管理職、一般社員、内定者、応募者、社外のパートナー(エージェントや弁護士など)と非常に多岐にわたります。それぞれの立場や関心事を理解し、最適なコミュニケーションをとる必要があります。

具体的に求められるコミュニケーション能力の側面は以下の通りです。

- 傾聴力: 社員の悩みやキャリア相談に乗る際や、現場のニーズをヒアリングする際に不可欠です。相手の話に真摯に耳を傾け、本音を引き出す力です。

- 説明力・説得力: 新しい人事制度を導入する際に、その目的やメリットを社員に分かりやすく説明し、理解と協力を得る力です。時には、経営層に対して人事施策の必要性を説き、予算を獲得するためのプレゼンテーションも行います。

- 調整力: 部署間の利害が対立する場面(例:異動の調整)や、社員と会社の意見が食い違う場面(例:評価への不満)などで、双方の意見を聞きながら、落としどころを見つけて合意形成を図る力です。

- 共感力: 労務トラブルやメンタルヘルスの不調を抱える社員に対応する際など、相手の感情に寄り添い、心情を理解しようと努める姿勢です。

これらの能力は、特定の職務経験だけでなく、これまでの人生における様々な経験の中で培われるものです。面接では、過去の経験の中から、こうした多様なコミュニケーション能力を発揮して課題を解決した具体的なエピソードを引き出し、アピールすることが重要です。

基本的なPCスキルと事務処理能力

人事の仕事には、華やかなイメージがある一方で、地道で正確性が求められる事務作業が非常に多いという側面があります。特に労務管理や給与計算、採用オペレーションといった業務では、PCスキルと事務処理能力が不可欠です。

- PCスキル:

- Excel: VLOOKUPやIFといった関数、ピボットテーブルなどを使いこなし、大量の従業員データや勤怠データを集計・分析する能力は必須です。

- PowerPoint: 研修資料や、経営層への提案資料、社内説明会の資料などを、分かりやすく論理的に作成する能力が求められます。

- Word: 就業規則や雇用契約書など、体裁の整った正確な文書を作成する能力が必要です。

- 事務処理能力:

- 正確性: 給与計算や社会保険手続きなど、1円のミス、1日の遅れが社員の生活に直接影響を与える業務が多いため、細部まで注意を払い、ダブルチェックを怠らない正確性が求められます。

- 効率性・スピード: 毎月の定型業務を効率的にこなし、突発的な業務にも対応できるスピード感が重要です。業務フローの改善やツールの活用によって、生産性を高める意識も評価されます。

- 情報管理能力: 従業員の個人情報という機密性の高い情報を扱うため、セキュリティ意識を高く持ち、ルールに則って適切に情報を管理する能力が不可欠です。

前職で事務職や営業事務、経理などを経験している場合は、これらのスキルを具体的にアピールできます。それ以外の職種であっても、「〇〇の業務において、Excelマクロを組んで作業時間を月10時間削減した」といった業務改善の実績を示すことで、高い事務処理能力と効率化への意識をアピールできます。

経営企画や事業企画の経験

経営企画や事業企画の経験は、人事の中でも特に「人事企画」「制度設計」といった上流工程の業務と極めて高い親和性を持ちます。これらの職種は、会社全体の視点から事業を捉え、戦略を立てるという点で、人事の戦略的役割と共通点が多いからです。

企業が成長し、組織が複雑化するにつれて、人事は単なる管理部門ではなく、経営戦略を実現するためのパートナー(HRBP:Human Resource Business Partner)としての役割を強く求められるようになります。こうした役割を担う人材には、事業への深い理解と経営的な視点が不可欠です。

具体的に活かせるスキルや経験は以下の通りです。

- 戦略的思考力: 経営目標や事業戦略を深く理解し、それを達成するために「人・組織」の観点からどのような施策が必要かを逆算して考える力です。

- データ分析力: 市場データや財務諸表、社内の人事データなどを分析し、組織の課題を客観的に特定する能力です。例えば、離職率の分析から特定部署の課題を抽出し、改善策を提案するといった動きが期待されます。

- プロジェクトマネジメント能力: 新しい人事制度の導入など、多くのステークホルダーを巻き込む大規模なプロジェクトを、計画通りに推進していく管理能力です。

- ロジカルシンキング・ドキュメンテーション能力: 複雑な課題を構造的に整理し、経営層が意思決定できるように、論理的で分かりやすい資料を作成する能力は、人事企画において必須のスキルです。

これらの経験を持つ人材は、特に成長期のベンチャー企業や、変革期にある大企業において高く評価される傾向にあります。未経験であっても、「事業を伸ばす」という視点から人事の課題を捉え、具体的な解決策を提案できることをアピールできれば、他の候補者と大きく差別化できるでしょう。

人事への転職で有利になる資格5選

人事への転職において、資格は必須ではありません。実務経験やポテンシャルが重視される傾向にありますが、特定の資格を保有していることは、その分野に関する体系的な知識と学習意欲の証明となり、未経験からの転職活動を有利に進めるための武器となり得ます。特に、専門性が高い労務管理やキャリア開発の領域では、資格が知識の裏付けとして高く評価されます。ここでは、人事への転職で有利になる代表的な資格を5つ紹介し、それぞれの特徴や活かせる業務領域について解説します。

| 資格名 | 主な関連業務領域 | 概要・特徴 |

|---|---|---|

| 社会保険労務士 | 労務管理、給与計算、人事制度企画 | 労働・社会保険関連の法律の専門家。独占業務もあり、人事部門における専門性が極めて高い。 |

| キャリアコンサルタント | 採用、人材育成、キャリア開発 | 個人のキャリア形成を支援する専門家。面談スキルやキャリア理論の知識が活かせる。 |

| 衛生管理者 | 労務管理(安全衛生) | 労働者の健康障害や労働災害を防止するための専門家。一定規模以上の事業場で必置。 |

| メンタルヘルス・マネジメント検定 | 労務管理(メンタルヘルス) | 職場でのメンタルヘルスケアに関する知識や対処法を学ぶ。管理職、人事担当者向け。 |

| 産業カウンセラー | 労務管理(メンタルヘルス)、人材育成 | 職場で働く人々の心理的課題を支援する専門家。カウンセリングスキルが身につく。 |

① 社会保険労務士

社会保険労務士(社労士)は、労働関連法規や社会保険制度に関する専門家であることを証明する国家資格です。人事に関連する資格の中でも特に知名度と権威性が高く、取得すれば大きなアピールポイントになります。

- 活かせる業務領域:

- 労務管理: 労働基準法、労働安全衛生法などの法律に基づいた適正な労務管理体制の構築・運用。就業規則の作成・変更、36協定の届出など。

- 給与計算・社会保険手続き: 法律に則った正確な給与計算や、入退社に伴う社会保険・労働保険の手続き。これらの一部は社労士の独占業務です。

- 人事制度企画: 法令遵守を前提とした、公平でリスクの少ない人事評価制度や賃金制度の設計。

- 助成金の申請: 雇用関連の助成金に関する情報収集や申請代行。

- 転職での有利な点:

未経験者であっても、社労士資格を保有しているだけで「労務分野のプロフェッショナル候補」として見なされ、選考で非常に有利に働きます。 特に、労務部門の強化を目指す企業や、コンプライアンス意識の高い企業からの評価は絶大です。資格取得の過程で得た法律知識は、面接で人事の課題について議論する際にも、論理的で説得力のある意見を述べる助けとなります。合格率が例年一桁台(参照:社会保険労務士試験オフィシャルサイト)という難関資格であるため、取得していること自体が、高い学習能力と継続的な努力ができる素養の証明にもなります。 - 注意点:

資格を持っているだけで実務がこなせるわけではありません。しかし、「知識の土台」があることは大きなアドバンテージです。入社後に実務経験を積むことで、真の労務のスペシャリストへと成長できます。

② キャリアコンサルタント

キャリアコンサルタントは、2016年に国家資格化された、個人のキャリアプランニングを支援する専門家です。学生や求職者、在職者などを対象に、その人らしいキャリアの選択・開発をサポートします。

- 活かせる業務領域:

- 採用: 候補者との面接において、単なるスキルチェックに留まらず、相手のキャリア志向や価値観を深く引き出し、自社でそれが実現可能かをすり合わせることで、入社後のミスマッチを防ぎます。

- 人材育成・キャリア開発: 社員一人ひとりとのキャリア面談を通じて、中長期的なキャリアパスの設計を支援します。個々の目標や課題に合わせた研修プログラムを提案したり、社内公募制度や異動希望の運用をサポートしたりします。

- 定着支援(リテンション): キャリアの停滞感や悩みを抱える社員に寄り添い、解決策を一緒に考えることで、離職防止に繋げます。

- 転職での有利な点:

近年の「ジョブ型雇用」や「リスキリング」への関心の高まりを受け、社員の自律的なキャリア形成を支援する人事の役割がますます重要になっています。 キャリアコンサルタントの資格は、こうした時代背景にマッチしたスキルを持っていることの証明となります(参照:特定非営利活動法人キャリアコンサルティング協議会)。採用面接で「候補者のキャリアに寄り添える」ことや、入社後「社員のキャリア開発に貢献したい」という意欲を具体的に示すことができます。「人の成長を支援したい」という志望動機に、専門的な裏付けを与える強力な資格です。 - 学習のポイント:

資格取得には、学科試験と実技試験(論述・面接)があり、厚生労働大臣が認定する講習の受講が必要です。傾聴や質問のスキル、キャリア理論など、実践的なカウンセリング技術を体系的に学べます。

③ 衛生管理者

衛生管理者は、労働安全衛生法に定められた国家資格で、労働者の健康障害や労働災害を防止する役割を担います。常時50人以上の労働者を使用する事業場では、業種に応じて第一種または第二種衛生管理者免許を持つ者の中から、事業場の規模に応じた人数の衛生管理者を選任することが義務付けられています(参照:安全衛生技術試験協会)。

- 活かせる業務領域:

- 安全衛生管理(労務管理): 衛生委員会の運営、職場巡視による危険・有害要因のチェック、労働災害の原因調査と再発防止策の策定、安全衛生教育の実施など、法律で定められた職務を遂行します。

- 健康管理: 健康診断やストレスチェックの実施計画・結果フォロー、長時間労働者への面接指導の勧奨、産業医との連携などを担当します。

- 転職での有利な点:

法律で定められた必置資格であるため、常に一定の需要があります。 特に、これから50人以上の規模になる成長期の企業や、工場の安全管理が重要なメーカーなどで重宝されます。人事部門、特に労務担当者がこの資格を取得していることは、企業のコンプライアンス遵守とリスク管理体制の強化に直結するため、高く評価されます。未経験者であっても、この資格を保有していることで「労務、特に安全衛生の分野で即戦力となり得る」というアピールが可能です。比較的取得しやすい国家資格の一つでありながら、人事労務への関心と知識を示す上でコストパフォーマンスの高い資格と言えます。

④ メンタルヘルス・マネジメント検定

メンタルヘルス・マネジメント検定は、大阪商工会議所が主催する、職場におけるメンタルヘルスケアに関する知識や対処法を習得するための検定試験です(参照:メンタルヘルス・マネジメント検定試験公式サイト)。働く人々の心の健康問題は、現代の企業にとって重要な経営課題の一つとなっています。

- 対象と種類:

- Ⅰ種(マスターコース): 主に人事労務管理スタッフや経営幹部向け。社内のメンタルヘルスケア体制の構築や、外部専門機関との連携など、企業としての方針策定や仕組みづくりに関する知識が問われます。

- Ⅱ種(ラインケアコース): 管理職向け。部下の不調に早期に気づき、相談対応や職場環境の改善など、部門内での具体的なケア(ラインケア)を行うための知識を学びます。

- Ⅲ種(セルフケアコース): 一般社員向け。自らのストレスに気づき、対処する方法(セルフケア)を学びます。

- 転職での有利な点:

ストレスチェック制度の義務化など、企業に求められるメンタルヘルス対策は年々強化されています。この検定、特に人事担当者であればⅡ種、さらにはⅠ種の知識を持っていることは、課題意識の高さと専門性を示す上で非常に有効です。面接で「社員が安心して働ける環境づくりに貢献したい」という思いを語る際に、この資格で得た知識(ストレスの原因、不調のサイン、適切な対応法など)を交えることで、発言に具体性と説得力を持たせることができます。

⑤ 産業カウンセラー

産業カウンセラーは、一般社団法人日本産業カウンセラー協会が認定する民間資格で、職場で働く人々が抱える様々な悩みに寄り添い、自らの力で解決できるよう支援する心理専門職です(参照:一般社団法人日本産業カウンセラー協会)。

- 活かせる業務領域:

- 労務管理(メンタルヘルス): 社内に相談窓口を設置し、人間関係やキャリア、ハラスメントなどの悩みを抱える社員のカウンセリングを行います。傾聴を基本としたカウンセリングスキルは、社員の不安を和らげ、問題の早期発見・解決に繋がります。

- 人材育成: 1on1ミーティングやキャリア面談において、カウンセリングマインドを活かすことで、社員の内面的な課題や成長意欲を引き出し、より深いレベルでの育成支援が可能になります。

- 組織開発: 職場環境のアセスメントや、コミュニケーション活性化のための研修(アサーション・トレーニングなど)を実施し、より健全な組織風土の醸成に貢献します。

- 転職での有利な点:

キャリアコンサルタントが「キャリア」に、メンタルヘルス・マネジメント検定が「メンタル不調の予防・対応」に主眼を置いているのに対し、産業カウンセラーは「働く人の心理全般」を幅広く扱うのが特徴です。体系的なカウンセリングの理論と技術を学んでいるため、人事として「人」に深く向き合う姿勢を強力にアピールできます。 社員の定着率向上やエンゲージメント向上を課題としている企業にとって、カウンセリングスキルを持つ人材は非常に魅力的です。

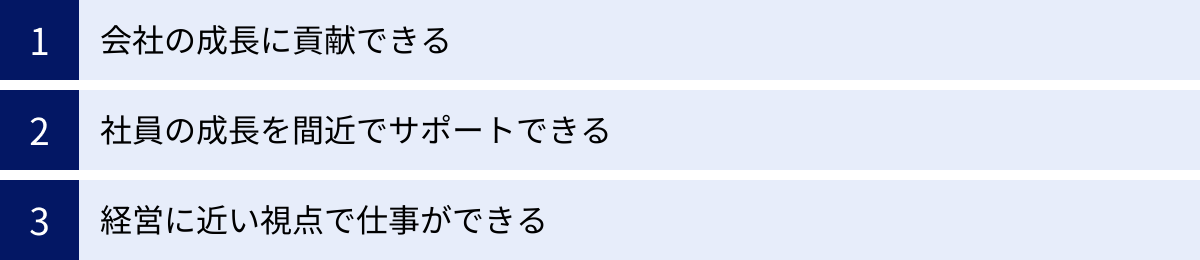

人事の仕事のやりがい

人事の仕事は、時に厳しい判断を迫られたり、成果が数字で見えにくかったりと、大変な側面も少なくありません。しかし、それを上回る大きなやりがいがあるからこそ、多くの人がこの仕事に魅力を感じています。人事のやりがいは、企業の最も重要な経営資源である「人」と「組織」の成長に、根幹から関われる点に集約されます。ここでは、人事の仕事を通じて得られる代表的なやりがいを3つの側面から深掘りしていきます。

会社の成長に貢献できる

人事は、企業の成長を最前線で支えるバックオフィス部門ではなく、成長そのものを創り出す戦略的な部門です。事業戦略と連動した人事戦略を実行することで、会社の成長に直接的に貢献している実感を得られるのが、最大のやりがいの一つです。

例えば、採用担当者であれば、事業拡大の鍵となる優秀なエンジニアや、新規事業を牽引するリーダー候補の採用に成功した時、その人材の活躍が会社の業績向上に繋がったというニュースを聞いた時の喜びは格別です。それは単なる欠員補充ではなく、自らの働きかけが、会社の未来を創る「1ピース」になったという確かな手応えを感じる瞬間です。

また、人事制度の企画担当者であれば、新しい評価制度や報酬制度を導入し、それによって社員のモチベーションが向上し、組織全体の生産性が上がったというデータが見られた時に、大きな達成感を得られます。従業員エンゲージメントサーベイのスコアが改善したり、離職率が低下したりした時も同様です。「良い会社」「働きがいのある会社」を自らの手で創り上げているという実感は、他の職種ではなかなか味わえないものです。

人事は、経営層と密に連携し、会社のビジョンや目標を深く理解した上で業務にあたります。そのため、自分の仕事が、会社のどの部分に、どのように貢献しているのかを常に意識しながら働くことができます。 日々の採用面接や労務手続きといった一つひとつの業務が、最終的には会社の持続的な成長という大きな目標に繋がっている。このスケールの大きなやりがいが、人事の仕事の醍醐味と言えるでしょう。

社員の成長を間近でサポートできる

会社の成長が「組織」というマクロな視点でのやりがいだとすれば、社員一人ひとりの成長をサポートできることは、「個人」というミクロな視点での大きなやりがいです。人事は、一人の人間が、入社から退職までの間にプロフェッショナルとして、また一人の社会人として成長していくプロセスに、最も近い場所で伴走できる仕事です。

採用担当者であれば、自分が面接して採用を決めた新入社員が、研修を経て現場に配属され、少しずつ仕事を覚えて一人前になり、やがて後輩を指導する立場になったり、エースとして活躍したりする姿を見ることは、まるで我が子の成長を見守るような喜びに満ちています。入社式で緊張した面持ちだった彼らが、数年後に全社表彰の舞台で堂々とスピーチする姿を見た時、「あの時、彼のポテンシャルを信じて採用して本当に良かった」と心から思えるはずです。

育成担当者であれば、自分が企画した研修プログラムがきっかけで、ある社員が新しいスキルを身につけ、仕事の幅を広げたり、リーダーシップに目覚めたりする瞬間に立ち会えます。研修後のアンケートで「この研修のおかげで、仕事に対する考え方が変わりました」といった感謝の言葉をもらった時の喜びは、何物にも代えがたいものです。

また、キャリア相談に乗った社員が、自分のアドバイスをきっかけに新たな目標を見つけ、活き活きと働き始めた時や、労務担当者として、育児と仕事の両立に悩む社員のために制度を整え、「この会社で働き続けたいです」と言われた時など、誰かの人生の重要な局面にポジティブな影響を与えられたという実感は、人事としての専門性を深く感じさせてくれます。人の可能性を信じ、その開花を支援することに喜びを感じる人にとって、これ以上ないやりがいのある仕事と言えるでしょう。

経営に近い視点で仕事ができる

人事は、経営の三要素である「ヒト・モノ・カネ」のうち、最も重要と言われる「ヒト」を司る部門です。そのため、必然的に経営層と近い距離で仕事をする機会が多く、全社的な視点や経営的な視点を養うことができます。

多くの職種では、自部門の目標達成が主なミッションとなりますが、人事は常に会社全体のことを考えなければなりません。例えば、新しい人事制度を導入する際には、特定の部署だけでなく、全部署への影響を考慮し、費用対効果を算出し、経営陣にその必要性を説明して承認を得る必要があります。このプロセスを通じて、財務諸表の読み方や、事業戦略の考え方など、経営に関する知識が自然と身についていきます。

経営会議に参加して、事業部長たちと対等に「人・組織」に関する議論を交わしたり、社長や役員から直接、「今後の組織のあり方についてどう思うか」と意見を求められたりする場面も少なくありません。こうした経験を通じて、一人の従業員という立場から、会社を動かす当事者の一人であるという意識が芽生えてきます。

これは、自身のキャリアを考える上でも大きなメリットとなります。経営視点が身につくことで、将来的に人事部門の責任者(CHRO:Chief Human Resource Officer)を目指す道が開けますし、仮に他の職種へキャリアチェンジする際にも、この視点は大きな強みとなります。事業企画やマーケティング、あるいは起業といった道に進む際にも、組織をどう動かせば事業が成長するのかを知っていることは、強力な武器になるでしょう。

日々の業務を通じて、視座を高め、ビジネスパーソンとして大きく成長できる。これもまた、人事の仕事が持つ大きな魅力の一つです。

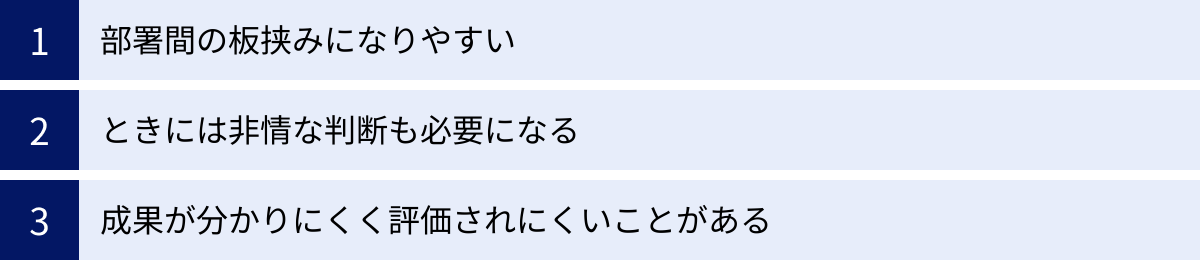

人事の仕事の厳しさ・大変なこと

会社の成長や社員の活躍を支えるやりがいの大きい人事の仕事ですが、その裏側には、他の職種にはない特有の厳しさや大変さが存在します。華やかなイメージだけで転職を決めてしまうと、入社後にギャップを感じてしまうかもしれません。ここでは、人事として働く上で直面しがちな困難について、3つの側面から具体的に解説します。これらの厳しさを理解した上で、それでも人事の仕事に挑戦したいと思えるかどうかが、適性を考える上での重要なポイントになります。

部署間の板挟みになりやすい

人事は、経営層の代弁者であると同時に、全社員のサポーターでもあるという、二つの相反する側面を持つ立場です。この特殊な立ち位置ゆえに、様々なステークホルダーの間に挟まれ、調整に苦慮する場面が非常に多く発生します。

例えば、会社全体で人件費を抑制するという経営方針が打ち出されたとします。人事としては、この方針に沿って、各部署の増員要求を精査し、時には断らなければなりません。しかし、現場の部署からは「人が足りなくて業務が回らない」「このままでは事業目標を達成できない」といった悲痛な声が上がります。経営の視点と現場の視点の両方が理解できるからこそ、その間で板挟みになり、精神的に消耗してしまうことがあります。「会社の方針だから」と一方的に押し付けることはできず、かといって現場の要求をすべて受け入れることもできない。双方の言い分に耳を傾け、粘り強く対話を重ね、納得解を見出していく高度な調整力が求められますが、これは非常にストレスのたまる仕事です。

採用活動においても、現場が求める理想の人物像と、経営が考える採用予算や会社の成長ステージに合った人材像が異なる場合があります。人事(採用担当)は、そのギャップを埋めるために、現場には「求めるスキルの優先順位付け」を、経営には「採用市場の実態」を説明し、現実的な着地点を探る必要があります。

また、社員からの評価や処遇に関する不満は、まず人事に寄せられます。人事は社員の気持ちに寄り添いたいと思う一方で、会社の評価制度の代弁者として、その決定の背景を説明する責任も負っています。個人の感情と組織のルールの間で、常にバランスを取りながら対応する必要があり、精神的なタフさが求められる場面です。

ときには非情な判断も必要になる

人事の仕事は、社員の成長を支援するポジティブな側面だけではありません。時には、社員の人生に大きな影響を与える、非常にシビアで非情な判断を下さなければならない場面に直面します。

その最たる例が、解雇や退職勧奨、あるいは事業縮小に伴うリストラ(人員整理)です。会社の業績悪化や事業方針の転換により、従業員に会社を辞めてもらうという判断を伝え、手続きを進めるのは、人事の重要な役割の一つです。昨日まで一緒に働いていた同僚に対して、冷徹に、しかし法的に正しく手続きを進めなければならない状況は、計り知れないほどの精神的負担を伴います。相手の生活や家族のことを考えると、感情的には非常に辛いものがありますが、会社を存続させるための経営判断として、私情を挟まずに遂行する強い精神力が求められます。

また、問題行動を起こした社員に対する懲戒処分の決定や、能力不足が顕著な社員に対する配置転換や降格の通告なども、人事の仕事です。こうしたネガティブなフィードバックは、相手の反発を招きやすく、感情的な対立に発展することもあります。しかし、組織の規律を維持し、他の真面目に働く社員のモチベーションを守るためには、避けては通れない業務です。

採用活動においても、「不採用」という決定を下すことは、応募者の期待を裏切る行為に他なりません。特に、最終面接まで進んだ優秀な候補者に対して不採用を通知する際は、心苦しさを感じるものです。

このように、人事には「優しい人」であること以上に、「公正な人」「強い人」であることが求められます。 人の人生を左右する重い責任を背負い、時には憎まれ役になる覚悟が必要です。

成果が分かりにくく評価されにくいことがある

営業職のように「売上〇〇円」といった明確な数字で成果を示せる職種と異なり、人事の仕事は、その成果が定性的であったり、効果が現れるまでに時間がかかったりすることが多く、客観的に評価されにくいという厳しさがあります。

例えば、新しい研修制度を導入したとしても、その効果が社員の行動変容や業績向上に繋がったかを測定するのは簡単ではありません。採用活動においても、採用人数という目標はありますが、採用した人材が「いかに活躍し、会社に貢献したか」という質的な成果を短期的に示すことは困難です。良い採用ができたとしても、その成果が明らかになるのは数年後かもしれません。

労務管理の仕事は、うまくいっていて「当たり前」と見なされがちです。給与計算が正確なのも、社会保険手続きが滞りなく行われるのも、トラブルが起きないのも、すべて労務担当者の緻密な仕事の成果ですが、それが積極的に評価される機会は少ないかもしれません。むしろ、問題が起きた時にだけ注目され、責任を問われるという、減点主義に陥りやすい側面があります。

こうした状況は、仕事のモチベーションを維持する上で、大きな課題となり得ます。「自分たちの仕事は、本当に会社のためになっているのだろうか」という無力感に苛まれることもあるかもしれません。

この課題を克服するためには、人事自身が、自分たちの仕事の価値を可視化する努力をすることが重要です。例えば、従業員エンゲージメントサーベイのスコアや離職率、採用コスト、研修後の理解度テストの結果など、できるだけ定量的なデータ(KPI)を設定し、その変化を追うことで、施策の効果を客観的に示していく必要があります。また、他部署の社員や経営層に対して、人事の活動内容やその成果を積極的に発信し、理解を求めるコミュニケーションも不可欠です。「縁の下の力持ち」に甘んじるのではなく、自らの価値を戦略的にアピールしていく姿勢が、現代の人事には求められています。

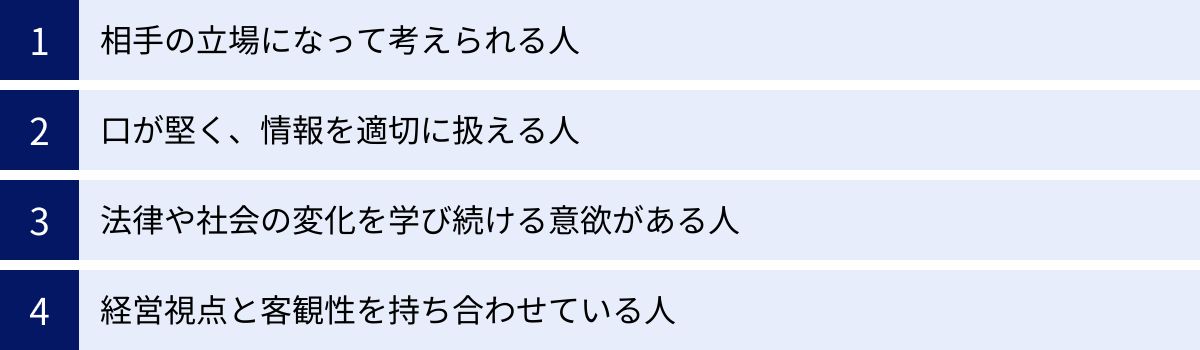

人事に向いている人の特徴

人事の仕事は、その業務の多様性と特殊性から、特定の性格や資質を持つ人が活躍しやすい傾向にあります。やりがいも大きい反面、厳しさも伴うため、適性があるかどうかを自己分析することは非常に重要です。ここでは、人事に向いている人の代表的な特徴を4つ挙げ、それぞれがなぜ人事業務において重要なのかを、具体的な仕事内容と関連付けながら解説します。

相手の立場になって考えられる人

人事の仕事の根幹には、常に「人」が存在します。経営者、管理職、一般社員、求職者など、関わるすべての人の立場や感情、背景を深く理解し、寄り添う姿勢が不可欠です。「もし自分がこの社員の立場だったらどう感じるだろうか」「この求職者は何を期待して面接に来ているのだろうか」と、常に相手の視点に立って物事を考える共感力が、人事の信頼を築く上で最も重要な資質と言えます。

例えば、キャリアに悩む社員から相談を受けた際、ただ会社の制度を説明するだけでは不十分です。その社員がなぜ悩んでいるのか、どんなキャリアを歩みたいのか、どんなことに不安を感じているのかを、親身になって傾聴し、共感を示すことで、初めて本音を引き出すことができます。その上で、会社の制度を使いながら、その人にとって最善の道は何かを一緒に考える。このプロセスこそが、社員のエンゲージメントを高め、信頼される人事へと繋がります。

また、新しい人事制度を導入する際にも、この「相手の立場になる力」は重要です。制度を設計する人事の視点だけでなく、「この制度は現場の管理職にとって運用しやすいか」「一般社員はこの変更をポジティブに受け止めてくれるか」といった、受け手側の視点を想像することで、より実用的で納得感の高い制度を作ることができます。

ただし、注意が必要なのは、単に「同情する」ことと「相手の立場を理解する」ことは違うという点です。時には、会社のルールや方針を伝えなければならない場面もあります。相手の感情に寄り添いつつも、プロフェッショナルとして言うべきことは毅然と伝える。このバランス感覚を持った上で、相手の立場を尊重できる人が、人事として理想的な人物像です。

口が堅く、情報を適切に扱える人

人事は、従業員の個人情報、給与、評価、健康状態、プライベートな悩み、そしてリストラや組織改編といった経営に関する未公開情報など、社内でもトップクラスの機密情報を扱います。これらの情報がもし外部に漏洩したり、社内で不適切に広まったりすれば、個人のプライバシーを侵害するだけでなく、会社の信用を著しく損ない、法的な問題に発展する可能性もあります。

したがって、人事担当者には、極めて高い倫理観と、情報を適切に管理する能力、そして何よりも「口の堅さ」が絶対条件として求められます。 仲の良い同僚であっても、家族であっても、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないという強い責任感が必要です。普段からおしゃべりな人や、情報の重要性を判断できない人は、残念ながら人事には向いていません。

この「口の堅さ」は、社員からの信頼を得る上でも不可欠です。社員は「この人に話したことは、絶対に他の人には漏れない」という安心感があるからこそ、人事担当者にプライベートな悩みやデリケートな相談を持ちかけることができます。一度でも「人事は口が軽い」という評判が立ってしまうと、誰も本音を話してくれなくなり、人事としての機能は麻痺してしまうでしょう。

また、情報の適切な取り扱いには、物理的・電子的なセキュリティ管理も含まれます。個人情報が記載された書類の施錠管理や、PCのパスワード設定、データのアクセス権限の管理など、情報漏洩を防ぐためのルールを遵守し、常に細心の注意を払う習慣が身についていることが重要です。「情報は会社の最も重要な資産の一つであり、それを守ることが自分の責務である」というプロフェッショナルな意識を持っている人が、人事として信頼されるのです。

法律や社会の変化を学び続ける意欲がある人

人事の仕事、特に労務管理の領域は、労働基準法、労働契約法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など、数多くの法律と密接に関連しています。これらの法律は、社会情勢の変化に合わせて頻繁に改正されます。例えば、「働き方改革関連法」による時間外労働の上限規制や、「パワハラ防止法」による企業の措置義務化など、近年でも大きな法改正がいくつも行われています。

人事は、これらの法改正の動向を常にキャッチアップし、その内容を正確に理解した上で、自社の就業規則や各種制度、運用方法を適切に見直していく必要があります。法改正への対応が遅れれば、法律違反となり、行政指導や罰則の対象となるだけでなく、従業員とのトラブルに発展するリスクもあります。

また、法律だけでなく、社会全体の価値観の変化にも敏感である必要があります。ダイバーシティ&インクルージョン、ワークライフバランス、男性の育休取得促進、LGBTQ+への配慮など、新しい時代の要請に応じた人事施策を企画・導入していくことも、現代の人事の重要な役割です。

したがって、人事には、一度知識を身につけたら終わりではなく、常に新しい情報をインプットし、学び続ける知的好奇心と学習意欲が求められます。「法律の条文を読むのは苦手」「新しいことを覚えるのは面倒」と感じる人には、厳しい仕事かもしれません。むしろ、専門性を高めることに喜びを感じ、社会の変化を前向きに捉えて、自社の制度をより良くしていくことにやりがいを見出せる人が、人事として長く活躍できるでしょう。

経営視点と客観性を持ち合わせている人

人事の仕事は、社員一人ひとりに寄り添うミクロな視点と、会社全体の成長を考えるマクロな視点の両方が必要です。特に、キャリアを重ねて人事企画やマネジメントの立場になると、経営者と同じ視座で物事を考え、判断する「経営視点」が強く求められます。

経営視点とは、単に会社の売上や利益を気にすることではありません。自社の事業戦略や市場での競争環境、財務状況などを理解した上で、「その戦略を実現するためには、どのような組織や人材が必要か」「この人事施策に投資することで、どれくらいのリターン(生産性向上や離職率低下など)が見込めるか」といったことを、論理的に考え、説明できる力です。社員の「やりたい」という気持ちを尊重しつつも、それが会社の方向性と合致しているか、コストに見合うかを冷静に判断する力が求められます。

この経営視点と表裏一体なのが「客観性」です。人事は、特定の社員や部署に肩入れすることなく、常に公正・公平な立場でなければなりません。例えば、人事評価の調整会議では、各部署の管理職が自分の部下を高く評価しようとする中で、人事は全社統一の基準に基づき、「その評価は客観的な事実に基づいているか」「他の部署の同レベルの社員と比較して妥当か」といった指摘を行い、評価のばらつきを是正する役割を担います。

個人の感情や主観に流されることなく、データや事実(ファクト)に基づいて判断を下す冷静さ。そして、時には嫌われ役になることを恐れずに、組織全体にとっての最適解を追求する姿勢。こうした経営視点と客観性を持ち合わせている人こそ、会社の成長を支える戦略人事として活躍できる人材です。

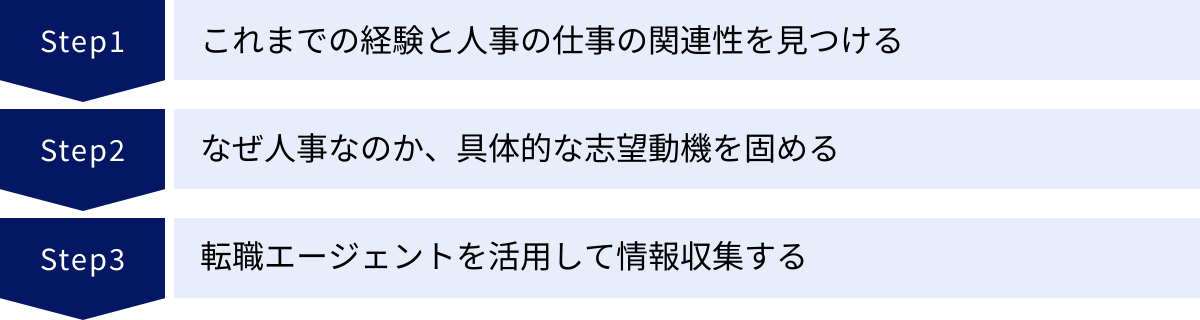

未経験から人事への転職を成功させる3つのコツ

未経験から人気の高い人事職への転職を勝ち取るためには、戦略的な準備とアプローチが不可欠です。「人事になりたい」という熱意だけでは、経験豊富なライバルに差をつけることはできません。ここでは、未経験者が人事への転職を成功させるために、特に重要となる3つのコツを紹介します。これらを意識して転職活動を進めることで、採用担当者に「この人なら未経験でも活躍してくれそうだ」と期待を抱かせることができるでしょう。

① これまでの経験と人事の仕事の関連性を見つける

未経験からの転職で最も重要なことは、「自分は人事の仕事に対して全くの素人ではない」ということを、説得力を持って示すことです。そのために、まずは徹底的な自己分析を行い、これまでのキャリアで培ってきた経験やスキルを棚卸しし、それが人事の多岐にわたる業務の「どの部分に」「どのように活かせるのか」を具体的に言語化する必要があります。

この作業の第一歩は、本記事の前半で解説した「人事の仕事内容」を深く理解することです。採用、育成、評価、労務、制度企画といった各領域の業務内容を把握した上で、自分の経歴と照らし合わせていきます。

具体例:

- 営業職の経験者:

- 活かせるスキル: 目標達成意欲、対人折衝能力、プレゼンテーション能力

- 人事との関連性: 「法人営業で培った、顧客の潜在ニーズを引き出すヒアリング能力は、採用面接で候補者の本音やキャリアプランを深く理解する上で必ず役立ちます。また、無形商材の提案で培ったプレゼン能力を活かし、自社の魅力を候補者に伝えることで、内定承諾率の向上に貢献したいです。」

- 店舗の店長経験者(マネジメント経験):

- 活かせるスキル: 部下の育成・指導、目標設定、シフト管理、チームビルディング

- 人事との関連性: 「店長として、アルバイトスタッフの採用から育成、評価までを一貫して担当してきました。特に、個々のスタッフの長所を見つけて声かけをすることでモチベーションを高め、チーム全体の離職率を半年で20%改善した経験があります。この経験は、現場の管理職の悩みに寄り添いながら、実効性のある育成・評価制度を運用する上で大きな強みになると考えています。」

- 経理職の経験者:

- 活かせるスキル: 正確な事務処理能力、数字の管理能力、法制度への理解

- 人事との関連性: 「月次・年次決算を担当する中で、細心の注意を払って数字を扱う正確性と、法改正に対応するキャッチアップ能力を培いました。このスキルは、ミスが許されない給与計算や社会保険手続きといった労務管理の業務において、即戦力として貢献できると確信しています。」

このように、自分の経験を単に羅列するのではなく、人事の具体的な業務シーンに落とし込んで語ることで、採用担当者はあなたが自社で活躍する姿を具体的にイメージできるようになります。「経験の抽象化と再定義」こそが、未経験転職の成否を分ける鍵となります。

② なぜ人事なのか、具体的な志望動機を固める

人事の採用面接で、必ずと言っていいほど深く掘り下げられるのが「なぜ人事になりたいのか?」という志望動機です。ここで、「人と関わる仕事がしたい」「誰かの役に立ちたい」といった漠然とした理由しか答えられないと、「それなら営業でも接客でも良いのでは?」と一蹴されてしまいます。

採用担当者が知りたいのは、「数ある職種の中で、なぜ“人事”でなければならないのか」という、あなただけの必然性です。説得力のある志望動機を構築するためには、以下の3つの要素を盛り込むことが有効です。

- 原体験(Why):きっかけとなった具体的なエピソード

なぜ人事に興味を持ったのか、そのきっかけとなった自身の経験を語ります。- (例)「前職で、新人のOJT担当を任されました。最初は手探りでしたが、自分が教えた後輩が少しずつ仕事を覚え、お客様から感謝された時に、自分のことのように嬉しく感じました。この経験から、人の成長を直接的に支援することに大きなやりがいを感じ、これを専門的な仕事にしたいと強く思うようになりました。」

- 人事として成し遂げたいこと(What):具体的な目標

人事という立場で、具体的にどのようなことを実現したいのかを述べます。これは、応募先企業の事業内容や組織課題と関連付けて語れると、より評価が高まります。- (例)「貴社が今後、海外展開を加速させていく中で、多様なバックグラウンドを持つ人材が最大限に能力を発揮できるような、グローバル基準の評価制度や研修体系の構築に挑戦したいと考えています。特に、前職で海外の顧客とやり取りした経験を活かし、異文化理解を促進するようなプログラムを企画したいです。」

- 活かせる自分の強み(How):貢献できること

前述の「① これまでの経験と人事の仕事の関連性」で整理した内容に基づき、自分のどんな強みを活かして、それを実現できるのかを具体的に示します。- (例)「その目標を達成するために、私の強みである『課題分析力』と『プロジェクト推進力』が活かせると考えています。前職の事業企画部では、市場データを分析して新規事業を立案し、関連部署を巻き込みながらプロジェクトを完遂させた経験があります。この力を、社員へのヒアリングやデータ分析による組織課題の特定、そして新しい人事制度の導入・定着というプロセスで発揮したいです。」

この「Why-What-How」のフレームワークで志望動機を整理することで、一貫性があり、かつ情熱と論理性を兼ね備えた、あなただけのストーリーを語ることができます。

③ 転職エージェントを活用して情報収集する

未経験からの転職活動は、情報戦の側面が強くなります。どの企業が未経験者を採用しているのか、どのようなスキルが評価されるのかといった情報は、一人で集めるには限界があります。そこで、転職エージェントを積極的に活用することを強くおすすめします。

転職エージェントは、単に求人を紹介してくれるだけの存在ではありません。特に、人事職に強いエージェントや、特定の業界に特化したエージェントは、未経験者にとって invaluable なパートナーとなり得ます。

転職エージェントの具体的な活用メリット:

- 非公開求人の紹介: Webサイトなどには公開されていない「未経験者歓迎」の優良求人を紹介してもらえる可能性があります。企業側が「ポテンシャルの高い人材をじっくり見極めたい」と考える場合、非公開で募集するケースは少なくありません。

- 企業ごとの選考対策: エージェントは、過去の採用実績から、各企業がどのような人材を求めているのか、面接でどんな質問をされるのか、どのような点を評価するのかといった「生の情報」を豊富に持っています。企業ごとにカスタマイズされた、効果的な応募書類の書き方や面接の受け答えについて、プロの視点から具体的なアドバイスをもらえます。

- 客観的なキャリア相談: 自分の経歴で、どの人事領域(採用、労務など)が最も狙いやすいか、どのようなアピールが有効かといった点について、客観的な意見をもらうことができます。自分では気づかなかった強みを発見してくれることもあります。

- 年収交渉や入社日の調整: 内定が出た後の、自分では言いにくい年収交渉や入社時期の調整なども代行してくれます。

もちろん、複数のエージェントに登録し、担当者との相性を見極めることも重要です。受け身で待つのではなく、自分から積極的に情報を求め、エージェントを「使いこなす」という意識を持つことで、転職成功の確率は格段に高まります。

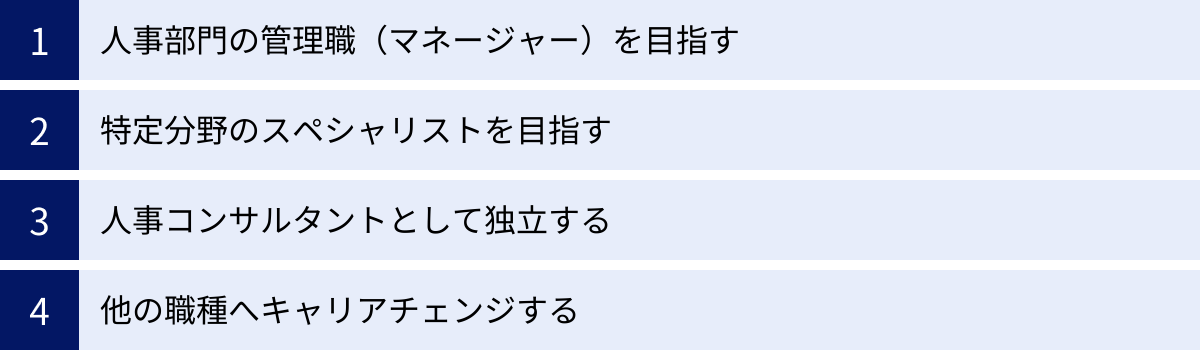

人事として働く上でのキャリアパス

人事としてのキャリアは、一つの部署で同じ業務を続けるだけでなく、非常に多様な広がりを持っています。経験を積む中で、自分の興味や適性に合わせて様々な道を選択できるのが人事職の魅力の一つです。ここでは、人事として働く上での代表的な4つのキャリアパスを紹介します。将来の自分の姿をイメージすることで、今、何を学ぶべきか、どのような経験を積むべきかの指針となるでしょう。

人事部門の管理職(マネージャー)を目指す

最も一般的で、多くの人事パーソンが目指すキャリアパスが、人事部門内の管理職(人事課長、人事部長など)です。プレイングマネージャーとして実務もこなしながら、チームメンバーのマネジメントや育成、人事部門全体の戦略立案と予算管理などを担います。

- 求められるスキル・経験:

- 人事の複数領域での実務経験: 採用、労務、育成、制度企画など、人事の幅広い領域における深い知識と実務経験が求められます。特定の領域だけでなく、全体を俯瞰して最適な判断を下す能力が必要です。

- マネジメント能力: 部下の目標設定、業務の進捗管理、育成、評価といった、チームを率いるためのマネジメントスキルが不可欠です。

- 経営層との折衝能力: 経営戦略を理解し、人事の観点から経営陣に提言したり、予算を獲得したりするための高度なコミュニケーション能力と交渉力が求められます。

最終的には、CHRO(Chief Human Resource Officer:最高人事責任者)として、経営陣の一角を担い、経営戦略そのものに深く関与していく道も開かれています。マネージャーを目指す場合、日々の業務に加えて、マネジメントや経営に関する学習を意識的に行うことが重要です。

特定分野のスペシャリストを目指す

人事の業務領域はそれぞれが非常に奥深く、一つの分野を極める「スペシャリスト」としてのキャリアパスも存在します。ゼネラリストであるマネージャーとは対照的に、特定の領域において誰にも負けない専門性を築き、その道の第一人者となることを目指します。

- スペシャリストの例:

- 採用スペシャリスト: ダイレクトリクルーティングや採用ブランディング、データ分析に基づいた採用戦略の立案など、最新の採用手法を駆使して、企業の採用力を飛躍的に高めるプロフェッショナル。

- 労務スペシャリスト: 労働法規に関する深い知識を持ち、複雑な労務問題の解決や、コンプライアンス体制の構築、働き方改革の推進などを主導します。社会保険労務士の資格を取得し、専門性をさらに高める人も多いです。

- 人材開発・組織開発スペシャリスト: タレントマネジメント、サクセッションプラン(後継者育成計画)、リーダーシップ開発、組織文化の醸成など、人と組織のポテンシャルを最大限に引き出すための施策を企画・実行します。キャリアコンサルタントや産業カウンセラーの資格が役立ちます。

- 人事制度企画スペシャリスト: 報酬制度や評価制度の設計、M&Aに伴う人事制度統合(PMI)など、高度な専門知識と戦略的視点が求められる領域のプロフェッショナル。

スペシャリストは、社内での価値はもちろんのこと、市場価値も高まりやすく、より良い条件で他の企業に転職しやすいというメリットもあります。自分の興味や強みが明確な場合は、特定の分野を深掘りしていくキャリアが向いているでしょう。

人事コンサルタントとして独立する

企業の人事部門で十分な経験と実績を積んだ後、人事コンサルタントとして独立・起業するという道もあります。特定の企業に所属するのではなく、様々な業界・規模の企業をクライアントとし、その企業が抱える人事課題の解決を支援する仕事です。

- 求められるスキル・経験:

- 高い専門性と実績: 採用、育成、制度設計など、特定の分野で「この人に頼めば間違いない」と言われるレベルの専門性と、それを裏付ける具体的な成功実績が不可欠です。

- 課題解決能力・提案力: クライアント企業の課題を的確にヒアリング・分析し、具体的な解決策を論理的に提案するコンサルティングスキルが求められます。

- 営業力・人脈: 自身で仕事を取ってくる必要があるため、これまでのキャリアで築いた人脈や、自分自身を売り込む営業力が重要になります。

事業会社の人事とは異なり、第三者の客観的な視点から、より大胆な提案ができるのがコンサルタントの魅力です。複数の企業に関わることで、多様なケーススタディを経験でき、自身の知見をさらに広げることもできます。組織のしがらみにとらわれず、自分の専門性を活かして多くの企業の役に立ちたいという志向を持つ人に向いています。フリーランスとして活動するほか、人事コンサルティングファームに転職するという選択肢もあります。

他の職種へキャリアチェンジする

人事として培ったスキルや視点は、他の職種へキャリアチェンジする際にも大きな武器となります。人事の経験は、「組織がどう動くか」「人がどう動くか」を理解していることの証明であり、多くの職種でその知見を活かすことができます。

- キャリアチェンジの例:

- 経営企画・事業企画: 人事で培った経営視点、全社的な視点、組織に関する知見は、会社の羅針盤となる戦略を立案する経営企画や事業企画の仕事に直結します。

- 営業・マーケティング: 採用活動で培った「自社の魅力を伝える力」や「ターゲットにアプローチする力」は、営業やマーケティングの仕事と本質的に同じです。特に、法人向け(BtoB)サービスの営業などで力を発揮しやすいでしょう。

- 広報・PR: 採用ブランディングやインターナルコミュニケーション(社内広報)の経験は、企業のブランドイメージを社外・社内に向けて発信する広報・PRの仕事と親和性が高いです。

- 人材業界(キャリアアドバイザーなど): 事業会社の人事の視点を理解していることは、求職者に対してよりリアルで的確なアドバイスをする上で大きな強みとなります。

人事の仕事は、決してキャリアの終着点ではありません。人事での経験を一つのステップとして、さらに多様なキャリアを築いていくことが可能です。将来の選択肢を広げるという意味でも、人事の仕事は非常に魅力的なキャリアの一つと言えるでしょう。

未経験からの人事転職に関するよくある質問

ここまで、未経験からの人事転職について多角的に解説してきましたが、それでもまだ個別の疑問や不安が残っている方もいるかもしれません。この最後のセクションでは、未経験者から特によく寄せられる質問にQ&A形式で答え、人事への転職活動における最後のひと押しをします。

志望動機では何をアピールすれば良いですか?

これは未経験者の方が最も悩むポイントですが、重要なのは「過去・現在・未来」のストーリーを一貫性をもって語ることです。採用担当者は、あなたの熱意とポテンシャル、そして自社への貢献可能性を見極めようとしています。

アピールすべきポイントの要約:

- 【過去】なぜ人事に興味を持ったのか(具体的な原体験):

- 「人と関わるのが好き」という曖昧な表現は避けましょう。「後輩の指導を通じて、人の成長を支援することに大きな喜びを感じた」「業務改善プロジェクトで、部署間の調整役を担い、チームを成功に導いた経験から、組織全体を円滑にする仕事に興味を持った」など、あなた自身の具体的なエピソードを語り、人事という仕事への関心にリアリティを持たせることが重要です。

- 【現在】なぜこの会社の人事なのか(企業への貢献意欲):

- 数ある企業の中から、なぜその会社を選んだのかを明確に説明する必要があります。そのためには、徹底した企業研究が不可欠です。企業のウェブサイトやIR情報、社長のインタビュー記事などを読み込み、その会社の事業内容、経営理念、組織風土、そして現在抱えているであろう「人・組織」に関する課題を推測します。

- その上で、「貴社の『挑戦を歓迎する』という文化に強く共感しました。私の強みである〇〇を活かし、社員が安心して新しいチャレンジができるような研修制度の企画で貢献したいです」といったように、自分のやりたいことと会社の方向性を結びつけてアピールします。

- 【未来】人事としてどうなりたいか(キャリアプランと再現性):

- 入社後のキャリアプランを具体的に語ることで、長期的に活躍してくれる人材であることを示します。「まずは労務や採用アシスタントとして基礎を固め、将来的には、前職のマネジメント経験を活かして、現場の管理職をサポートできるHRBP(Human Resource Business Partner)を目指したいです」のように、段階的な成長イメージを提示できると、計画性や学習意欲の高さが伝わります。

- そして、その実現のために、これまでの経験(例:営業での目標達成能力、企画職での分析力など)がどう活かせるのかを改めて強調し、未経験であっても活躍できる「再現性」があることをアピールして締めくくります。

NGな志望動機の例:

- 「安定していそうだから」「残業が少なそうだから」といった待遇面を前面に出す。

- 「今の仕事が嫌だから」といったネガティブな転職理由。

- どの企業にも当てはまるような、抽象的で使い回しのきく内容。

要するに、志望動機とは「あなたという人間が、過去の経験を糧に、この会社の人事という舞台で、どのような未来を創りたいのか」を語る、自己PRの集大成なのです。

人事の仕事が「きつい」と言われるのはなぜですか?

人事の仕事が「きつい」「大変だ」と言われる背景には、本記事の「人事の仕事の厳しさ・大変なこと」で解説した内容に加え、いくつかの複合的な要因が絡み合っています。

- 感情労働の側面が強い:

- 人事の仕事は、常に「人」の感情と向き合う仕事です。キャリアに悩む社員の相談に乗ったり、ハラスメントの通報に対応したり、時には退職勧奨を行ったりと、相手のネガティブな感情を受け止め、自身の感情をコントロールしながら冷静に対応する必要があります。こうした「感情労働」は、目に見えない精神的なエネルギーを大量に消費するため、精神的な疲労が蓄積しやすいのです。

- 業務の繁閑差が激しい:

- 人事の業務には、時期によって業務量が大きく変動するものがあります。例えば、採用担当であれば、新卒採用のエントリーが始まる時期や内定式の前後は非常に多忙になります。労務担当であれば、年末調整の時期(11月〜12月)や、年度末・年度初めの社会保険手続きが集中する時期(3月〜4月)は、残業が増えがちです。この繁閑の波に対応する体力とスケジュール管理能力が求められます。

- 求められるスキルの幅が広い:

- これまで見てきたように、人事にはコミュニケーション能力、法律知識、データ分析力、企画力、事務処理能力、経営視点など、非常に幅広いスキルが求められます。これらすべてを高いレベルでこなすのは容易ではありません。特に、未経験から転職した場合は、覚えるべきことが膨大にあり、最初のうちはキャッチアップするだけで精一杯で「きつい」と感じるかもしれません。

- 正解がない問題に取り組むことが多い:

- 給与計算や法的手続きのように明確な正解がある業務もありますが、人事の仕事の多くは「どうすれば社員のモチベーションが上がるか」「どんな組織が理想的か」といった、唯一の正解がない問いに向き合うことです。様々な施策を試しても、期待した効果が出ないことも多く、常に試行錯誤が求められます。この「答えのない戦い」に、もどかしさやプレッシャーを感じることが「きつさ」に繋がります。

しかし、これらの「きつさ」は、裏を返せば、それだけ専門性が高く、奥深く、挑戦しがいのある仕事であることの証明でもあります。これらの困難を乗り越えた先に、会社の成長や社員の笑顔といった大きなやりがいが待っています。この「きつさ」を理解し、それを受け入れる覚悟があるかどうかが、人事として長く活躍できるかを分ける重要な試金石となるでしょう。