転職活動において、自身のキャリアを効果的にアピールするための最重要書類が「職務経歴書」です。履歴書だけでは伝えきれない、あなたのスキル、経験、そして実績を採用担当者に伝えるための強力なツールとなります。しかし、いざ作成しようとすると、「何から書けばいいのか分からない」「自分の経歴をどうまとめれば魅力的に伝わるのか」と悩む方も少なくありません。

この記事では、転職を成功に導くための職務経歴書のすべてを網羅的に解説します。まず、職務経歴書の基本的な役割と履歴書との違いを明確にし、なぜこの書類が重要なのかを理解します。次に、すぐに使える汎用的なテンプレートを3つの形式(編年体、逆編年体、キャリア式)で紹介し、それぞれの特徴と選び方を解説します。

さらに、15の職種・経歴別に特化したWord形式のテンプレートのポイントを詳しく解説し、あなたのキャリアに最適な書き方を具体的に示します。営業職からITエンジニア、未経験職種への挑戦者まで、あらゆる状況に対応するノウハウを提供します。

採用担当者に「会ってみたい」と思わせるための書き方のコツ、見落としがちな提出時のマナー、そしてよくある質問への回答まで、職務経歴書作成の全プロセスをサポートします。この記事を最後まで読めば、あなたは自信を持って、自身の価値を最大限に伝える職務経歴書を作成できるようになるでしょう。

目次

職務経歴書とは?履歴書との違いを解説

転職活動を始めるにあたり、多くの人が最初に直面するのが「履歴書」と「職務経歴書」の準備です。この二つの書類は、どちらも応募企業に提出する重要なものですが、その役割と目的は大きく異なります。両者の違いを正確に理解し、それぞれに適切な情報を盛り込むことが、書類選考を突破するための第一歩です。ここでは、職務経歴書の基本的な定義から、履歴書との具体的な違い、そして企業がなぜ職務経歴書の提出を求めるのかについて詳しく解説します。

職務経歴書とは

職務経歴書とは、これまでのあなたの「仕事の経歴」を具体的にまとめた書類です。これまでどのような会社で、どのような部署に所属し、どのような業務を担当し、そしてどのような実績を上げてきたのかを、時系列やスキル別に整理して記載します。

履歴書が応募者のプロフィールを証明する公的な側面を持つのに対し、職務経歴書はあなたのビジネスパーソンとしての能力や価値をアピールするための「プレゼンテーション資料」と言えます。フォーマットに決まりはなく、A4用紙1〜2枚程度で、いかに自身の強みを分かりやすく、魅力的に伝えられるかが重要になります。

採用担当者は、職務経歴書を通して「この応募者は自社で活躍できる人材か」「求めているスキルや経験を持っているか」を判断します。そのため、単に業務内容を羅列するのではなく、具体的なエピソードや数値を交えながら、自身の貢献度や再現性のあるスキルをアピールすることが求められます。例えば、「営業として新規顧客を開拓した」と書くだけでなく、「〇〇業界の新規顧客を年間で〇〇社開拓し、売上を前年比〇〇%向上させた」といったように、具体的な数字を用いて実績を示すことが極めて重要です。

履歴書との役割の違い

履歴書と職務経歴書は、しばしば混同されがちですが、その役割は明確に異なります。採用担当者がそれぞれの書類から読み取りたい情報が違うため、その違いを理解して作成する必要があります。

| 比較項目 | 履歴書 | 職務経歴書 |

|---|---|---|

| 役割 | 応募者の基本情報(プロフィール)を伝える公的書類 | 業務経験やスキル、実績を具体的にアピールするプレゼン資料 |

| 目的 | 応募者の人物像や経歴の概要を把握する | 応募者の実務能力や即戦力性を評価する |

| フォーマット | JIS規格など定型フォーマットが一般的 | 自由(編年体、逆編年体、キャリア式など) |

| 主な記載内容 | 氏名、住所、学歴、職歴(会社名と在籍期間)、資格、志望動機など | 職務要約、職務経歴(業務内容、役割、実績)、活かせるスキル、自己PRなど |

| ボリューム | A4またはB5で1〜2枚 | A4で1〜2枚が基本(最大3枚まで) |

| 重視される点 | 正確性、網羅性、丁寧さ | 具体性、論理性、アピール力 |

履歴書は「あなたという人物がどのような人か」を示すための書類です。氏名、年齢、住所といった個人情報から、学歴、職歴の概要、保有資格、通勤時間、扶養家族の有無まで、応募者の基本的なプロフィールを網羅的に記載します。採用担当者は履歴書を見て、まず応募者が募集要件の最低ラインを満たしているか(年齢、居住地、必須資格の有無など)を確認します。手書きの場合は文字の丁寧さから人柄を、志望動機欄からは企業への熱意や理解度を読み取ろうとします。

一方、職務経歴書は「あなたが仕事で何をしてきたか、何ができるか」を伝えるための書類です。履歴書の職歴欄には書ききれない、具体的な業務内容、プロジェクトでの役割、そして最も重要な「実績」を詳細に記述します。採用担当者はこの書類から、応募者の専門性、課題解決能力、マネジメント能力といった実務スキルを評価し、自社のポジションで同様の成果を再現できるか(再現性)を判断します。そのため、職務経歴書の内容が、書類選考の合否を大きく左右すると言っても過言ではありません。

職務経歴書を提出する目的

企業が応募者に職務経歴書の提出を求めるのには、明確な目的があります。それは、限られた情報の中から、自社に最も貢献してくれる可能性の高い人材を見つけ出すためです。採用担当者が職務経歴書から読み取ろうとしているポイントを理解することで、より効果的なアピールが可能になります。

- 実務能力と専門性の確認

採用活動、特に中途採用では、企業は「即戦力」となる人材を求めています。職務経歴書は、応募者が募集ポジションで求められる実務能力や専門的なスキルを保有しているかを判断するための最も重要な情報源です。どのような業務を、どのレベルまで遂行できるのか。どのようなツールを使いこなし、どのような知識を持っているのか。これを具体的に示すことで、採用担当者は応募者が入社後すぐに活躍する姿をイメージできます。 - 実績と貢献度の評価

過去の環境でどのような成果を出してきたかは、未来の貢献度を予測する上で非常に重要な指標です。採用担当者は、「売上を〇%向上させた」「コストを〇〇円削減した」「プロジェクトを〇ヶ月前倒しで完了させた」といった定量的な実績に注目します。数字で示された実績は客観的な事実であり、応募者の能力を雄弁に物語ります。また、数字で示せない業務(例:チームの雰囲気改善、業務プロセスの標準化など)であっても、その取り組みによってどのようなポジティブな変化が生まれたのかを具体的に記述することで、定性的な貢献度をアピールできます。 - キャリアの一貫性と再現性の見極め

採用担当者は、応募者のこれまでのキャリアパスに一貫性があるか、そしてその経験が自社でどのように活かせるか(再現性)を見ています。例えば、一貫して営業職を経験してきた人であれば、その中で培われた顧客折衝能力や目標達成意欲は、次の職場でも発揮される可能性が高いと判断されます。異業種・異職種への転職であっても、これまでの経験で培ったポータブルスキル(課題解決能力、コミュニケーション能力、論理的思考力など)が、新しい環境でどのように活きるのかを論理的に説明できれば、十分に再現性をアピールできます。 - 人柄や仕事へのスタンスの理解

職務経歴書の書き方そのものからも、応募者の人柄や仕事へのスタンスが透けて見えます。要点が分かりやすくまとめられているか(論理的思考力)、実績が具体的に示されているか(成果への意識)、誤字脱字がなく丁寧に作成されているか(真摯な姿勢)。これらの要素から、採用担当者は応募者のビジネスパーソンとしての成熟度や信頼性を評価しています。職務経歴書は、あなた自身の分身として、採用担当者と最初のコミュニケーションを取る重要な役割を担っているのです。

【無料】すぐに使える職務経歴書テンプレート(Word・Excel形式)

職務経歴書をゼロから作成するのは大変な作業です。そこで役立つのが、あらかじめ基本的な構成が整っているテンプレートです。テンプレートを活用することで、体裁を整える手間が省け、内容の充実に集中できます。職務経歴書のテンプレートには、主に「編年体形式」「逆編年体形式」「キャリア式形式」の3つの書き方があります。それぞれの特徴を理解し、自身の経歴や応募する職種に合わせて最適なものを選ぶことが重要です。ここでは、各形式の特徴と、どのような人におすすめなのかを詳しく解説します。

編年体形式|時系列でキャリアをまとめる

編年体形式は、過去から現在へと、キャリアを時系列に沿って記述する最もオーソドックスなスタイルです。多くの人が最初にイメージする職務経歴書の形式であり、採用担当者にとっても馴染み深く、経歴の変遷が非常に分かりやすいというメリットがあります。

- 特徴:

- 学歴・職歴を古い順から記述する。

- キャリアの成長過程や変遷が一目でわかる。

- どのような経験を積み重ねてきたかが伝わりやすい。

- メリット:

- キャリアの一貫性をアピールしやすい: 同じ業界や職種で着実にステップアップしてきた経歴を持つ人にとっては、その成長ストーリーを効果的に伝えられます。

- 採用担当者が読みやすい: 最も一般的な形式であるため、採用担当者は短時間で経歴の概要を把握できます。

- 作成が比較的容易: 自身の職歴を時系列で書き出すだけなので、初めて職務経歴書を作成する人でも取り組みやすいです。

- デメリット:

- 直近の実績が埋もれやすい: アピールしたい最新の経歴や実績が、書類の最後の方に来てしまうため、採用担当者の目に留まりにくい可能性があります。

- キャリアのブランクや転職回数の多さが目立ちやすい: 離職期間が長かったり、在籍期間の短い職歴が続いている場合、その事実が強調されてしまう可能性があります。

- こんな人におすすめ:

- 社会人経験が比較的浅い方(第二新卒など): これまでの経験を順を追って説明することで、ポテンシャルや学習意欲を示しやすいです。

- 一貫したキャリアを歩んできた方: 同じ職種や業界でスキルアップしてきた経歴を分かりやすくアピールできます。

- 初めて職務経歴書を作成する方: まずは基本の編年体で作成し、自身のキャリアを整理することから始めるのが良いでしょう。

逆編年体形式|直近の経歴をアピールする

逆編年体形式は、現在から過去へと、キャリアを遡って記述するスタイルです。最もアピールしたい直近の職歴を最初に持ってくることができるため、即戦力性を強くアピールしたい場合に非常に有効です。特に、IT業界など変化の速い業界や、同職種への転職で経験を直接活かしたい場合に適しています。

- 特徴:

- 職歴を新しい順から記述する。

- 最新のスキルや実績を最初にアピールできる。

- 採用担当者の興味を最初に引きつけやすい。

- メリット:

- 即戦力性を強力にアピールできる: 企業が求めるスキルや経験が直近の職歴と一致している場合、冒頭で「この人は求めている人材だ」と強く印象付けることができます。

- 最もアピールしたい経験を強調できる: 応募するポジションに直結する最新の経験や実績を、採用担当者が最初に見る場所に配置できます。

- キャリアアップ転職で有効: 前職よりも高いポジションや、より専門的な業務への転職を目指す際に、直近の高度な経験を効果的に見せられます。

- デメリット:

- キャリアの全体像が掴みにくい場合がある: 過去から現在へのキャリアの変遷や成長過程が分かりにくくなることがあります。

- 経験の浅い人には不向き: 直近の経験が浅い場合、アピールポイントが弱くなってしまう可能性があります。

- こんな人におすすめ:

- 直近の経歴・実績に最も自信がある方: 最新のプロジェクトでの成果や、習得したばかりのスキルを強くアピールしたい場合に最適です。

- 同業界・同職種への転職を目指す方: 経験の連続性が高く、即戦力として活躍できることを示したい場合に有効です。

- キャリアにブランクがある方: 直近の職歴を最初に示すことで、過去のブランク期間に目がいくのを遅らせる効果も期待できます。

キャリア式形式|特定のスキルや専門性を強調する

キャリア式形式(または職務分野別形式)は、時系列ではなく、職務内容やスキル分野ごとに経歴をまとめて記述するスタイルです。特定の専門性やスキルを際立たせたい場合に非常に効果的で、技術職やクリエイティブ職、プロジェクト単位で働くことが多い職種に向いています。

- 特徴:

- 「〇〇のスキル」「△△のプロジェクト経験」といったように、スキルや分野ごとに経歴を整理する。

- 時系列の概念にとらわれず、アピールしたい能力を前面に押し出せる。

- 最初に「活かせる経験・知識・スキル」をまとめ、その後に時系列の職歴を簡潔に記載する構成が一般的。

- メリット:

- 専門性を最大限にアピールできる: 複数の企業で培った同じ分野の経験を一つにまとめることで、その分野における深い専門知識と豊富な経験を強調できます。例えば、「プロジェクトマネジメント経験」として、A社とB社での経験をまとめて記載できます。

- 転職回数の多さやキャリアのブランクを目立たなくできる: 職務内容でまとめるため、在籍期間の短さや離職期間が目立ちにくくなります。

- 未経験職種への応募にも有効: これまでの経験の中から、応募職種で活かせる「ポータブルスキル(例:折衝能力、分析能力)」を抽出し、アピールしやすいです。

- デメリット:

- 作成の難易度が高い: 自身のキャリアを客観的に分析し、アピールすべきスキルを切り出して再構成する必要があるため、作成に時間がかかります。

- 採用担当者によっては読みにくいと感じる場合がある: 時系列が分かりにくいため、どのようなキャリアパスを歩んできたのかを把握しにくい側面があります。

- こんな人におすすめ:

- 特定の専門分野を持つ技術職・専門職の方(ITエンジニア、コンサルタントなど): スキルセットを明確に提示したい場合に最適です。

- 転職回数が多い方や、キャリアにブランクがある方: 経歴を整理し、強みを効果的に見せたい場合に有効です。

- フリーランスや派遣社員として多様なプロジェクトを経験してきた方: プロジェクト単位で実績をまとめることで、スキルの幅広さを示せます。

Googleドキュメント・スプレッドシート形式

近年、WordやExcelだけでなく、GoogleドキュメントやGoogleスプレッドシートで職務経歴書を作成するケースも増えています。これらのクラウドベースのツールには、従来にはないメリットがあります。

- メリット:

- どこからでもアクセス・編集が可能: PC、スマートフォン、タブレットなど、デバイスを問わずにブラウザからアクセスでき、いつでも編集できます。ソフトウェアのインストールも不要です。

- 共有が簡単: 作成した書類のURLを共有するだけで、相手に内容を確認してもらえます。転職エージェントに添削を依頼する際などに非常に便利です。

- 自動保存とバージョン管理: 編集内容は自動で保存されるため、保存し忘れのリスクがありません。また、変更履歴が残るため、以前のバージョンに簡単に戻すことも可能です。

- 共同編集機能: 複数人で同時に一つのドキュメントを編集できるため、キャリアアドバイザーからリアルタイムでフィードバックを受けながら修正するといった使い方もできます。

- 注意点:

- 提出時のフォーマット: 企業に応募する際は、URLで共有するのではなく、必ずPDF形式でダウンロードしてから提出するのがマナーです。URL共有は、企業のセキュリティポリシーに抵触する可能性や、アクセス権限の設定ミスで閲覧できないリスクがあります。

- 企業文化への配慮: 比較的ITリテラシーの高い企業やスタートアップでは問題ありませんが、伝統的な企業の中にはMicrosoft Office形式を標準としている場合もあります。応募先企業の文化に合わせて使い分けるのが賢明です。

最終的には、どの形式を選ぶにしても、「応募先企業が求める人物像に、自分のどの経験・スキルが最もマッチしているか」を考え、それが最も伝わりやすい形式を選択することが成功の鍵となります。

【職種・経歴別】Wordで使える職務経歴書テンプレート15選

職務経歴書は、応募する職種や自身の経歴に合わせて内容をカスタマイズすることが極めて重要です。採用担当者は、その職種で求められる特定のスキルや経験が記載されているかを重点的にチェックします。ここでは、15の職種・経歴別に、それぞれどのような点をアピールすべきか、テンプレート作成のポイントを具体的に解説します。Wordで作成することを想定し、各項目で盛り込むべき要素を整理していきましょう。

① 営業職

営業職の職務経歴書で最も重要なのは、「目標達成意欲」と「定量的な実績」です。誰に対して、何を、どのように販売し、どのような成果を上げたのかを具体的に示しましょう。

- アピールポイント:

- 売上実績: 売上高、目標達成率(例:120%達成)、新規契約件数、顧客単価などを具体的な数字で示します。期間(月次、四半期、年次)を明記すると、より説得力が増します。

- 営業プロセス: 新規開拓(テレアポ、飛び込み、紹介)、既存顧客への深耕営業、課題ヒアリング、提案、クロージングといった一連のプロセスの中で、自身が工夫した点を記述します。

- 顧客との関係構築: 担当した業界や顧客規模、長期的な関係構築のために取り組んだことなどをアピールします。

- 表彰歴: 社内での営業成績に関する表彰歴があれば、必ず記載しましょう。

② 企画・マーケティング職

企画・マーケティング職では、「分析力」「企画立案能力」「実行力」そして「成果」をセットで示すことが求められます。担当したプロジェクトや施策の背景、目的、内容、結果をストーリー立てて説明しましょう。

- アピールポイント:

- 担当業務: 市場調査、競合分析、製品企画、プロモーション戦略立案、広告運用、SNSマーケティング、SEO対策、イベント企画など、担当した業務を具体的に列挙します。

- 実績(KPI): PV数、CVR、CPA、ROAS、リード獲得数、売上貢献額など、施策の成果を具体的な指標(KPI)と数値で示します。

- 使用ツール: Google Analytics、MAツール(例:Marketo, HubSpot)、SFA(例:Salesforce)、広告運用プラットフォーム(Google広告, Facebook広告)など、使いこなせるツール名を明記します。

③ 事務・アシスタント職

事務・アシスタント職では、「正確性」「効率性」「サポート能力」が評価されます。定型業務をいかに効率化したか、周囲のメンバーが働きやすいようにどのような工夫をしたかをアピールします。

- アピールポイント:

- 業務範囲: 書類作成、データ入力、電話・来客応対、備品管理、経費精算、スケジュール調整など、対応していた業務の幅広さを示します。

- 業務改善実績: 「Excelのマクロを活用し、月次レポートの作成時間を5時間削減した」「ファイリング方法を見直し、書類検索時間を半減させた」など、具体的な改善内容と効果を記述します。

- PCスキル: Word(文書作成)、Excel(関数、ピボットテーブル、マクロ)、PowerPoint(資料作成)などのスキルレベルを具体的に記載します(例:「MOS Expertレベル」など)。

④ 販売・サービス職

販売・サービス職では、「対人スキル」「売上への貢献」「顧客満足度の向上」が重要です。個人としての売上実績はもちろん、店舗全体の目標達成にどう貢献したかをアピールしましょう。

- アピールポイント:

- 売上実績: 個人売上、店舗売上目標達成率、客単価、セット率などを数字で示します。

- 顧客対応: 顧客満足度向上のための取り組み(例:顧客情報の管理と活用によるリピート率向上)、クレーム対応経験と、そこから得た学びなどを記述します。

- 店舗運営: 在庫管理、発注業務、VMD(ビジュアルマーチャンダイジング)、新人教育、シフト管理など、店舗運営に関わる経験も強力なアピールになります。

⑤ ITエンジニア・技術職

ITエンジニアの職務経歴書は、「技術スキルセット」と「プロジェクト経験」が全てです。採用担当者がスキルレベルを正確に判断できるよう、専門用語を用いて詳細に記述する必要があります。

- アピールポイント:

- テクニカルスキル:

- 言語: Java, Python, PHP, Ruby, JavaScript, Go, C# など

- フレームワーク/ライブラリ: Spring, Django, Ruby on Rails, React, Vue.js, .NET など

- データベース: MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server など

- OS/インフラ: Linux, Windows Server, AWS, GCP, Azure, Docker, Kubernetes など

- プロジェクト経歴: プロジェクトごとに、期間、内容、規模(チーム人数、予算など)、担当フェーズ(要件定義、設計、開発、テスト、運用)、役割、そして自身の貢献を具体的に記述します。

- GitHub: 自身のコードを公開しているGitHubアカウントのURLを記載することは、技術力を示す上で非常に有効です。

- テクニカルスキル:

⑥ Web・クリエイティブ職

Webデザイナーやディレクターなどのクリエイティブ職は、職務経歴書と合わせて「ポートフォリオ」の提出が必須です。職務経歴書では、ポートフォリオに掲載した各制作物の背景や成果を補足説明する役割を担います。

- アピールポイント:

- 担当領域: Webデザイン、UI/UXデザイン、コーディング、Webディレクション、グラフィックデザインなど、自身の専門領域を明確にします。

- 使用ツール: Photoshop, Illustrator, Figma, Sketch, Adobe XD, HTML, CSS, JavaScript, WordPressなど、使用可能なツールを記載します。

- 制作実績: 担当したプロジェクトごとに、URL(可能であれば)、制作意図、担当範囲、成果(例:「デザインリニューアルにより、直帰率が〇%改善」)などを記述します。ポートフォリオへの導線を忘れずに記載しましょう。

⑦ コンサルタント職

コンサルタント職では、「論理的思考力」「課題解決能力」「プロジェクト遂行能力」が問われます。どのようなクライアントの、どのような課題を、どのように解決し、どのような成果をもたらしたのかを、構造的に示す必要があります。

- アピールポイント:

- プロジェクト概要: クライアントの業界、プロジェクトのテーマ(例:新規事業立案、業務プロセス改革、M&A支援)、期間、チーム内での役割を明記します。

- 課題とアプローチ: クライアントが抱えていた具体的な課題、それに対する自身の分析、仮説、提案内容をロジカルに説明します。

- 成果: 「コストを年間〇〇円削減」「売上を前年比〇%向上」など、プロジェクトの成果を定量的に示します。守秘義務に配慮しつつ、具体的な貢献内容を記述することが重要です。

⑧ 金融専門職

金融専門職は、高い専門性と倫理観が求められる職種です。扱ってきた金融商品、業務の規模、そしてコンプライアンス意識の高さをアピールすることが重要です。

- アピールポイント:

- 専門分野: 法人営業、個人営業(リテール)、M&A、プライベートバンキング、証券アナリスト、ファンドマネージャーなど、自身の専門分野を明確にします。

- 実績: 預かり資産額、融資実行額、新規開拓件数、運用パフォーマンスなど、実績を具体的な数字で示します。

- 保有資格: 証券アナリスト、CFP、ファイナンシャルプランニング技能士、証券外務員など、専門性を示す資格は必ず記載します。

⑨ 医療・福祉専門職

医師、看護師、介護士などの医療・福祉専門職では、専門知識や技術はもちろんのこと、「コミュニケーション能力」や「チーム医療への貢献」も重視されます。

- アピールポイント:

- 所属と役割: 病院の規模や種別(急性期、療養型など)、診療科、施設の種類(特養、老健など)と、その中での自身の役割を記載します。

- 経験症例・スキル: 担当した症例や疾患、対応可能な医療行為や手技、ケアの内容などを具体的に記述します。

- 貢献: 業務改善提案、委員会活動、後輩指導、カンファレンスでの役割など、チームや組織への貢献をアピールします。

⑩ 不動産専門職

不動産専門職では、「取引実績」と「専門知識」が評価の核となります。どのような物件種別を扱い、どれだけの成果を上げてきたかを明確に示しましょう。

- アピールポイント:

- 取扱種別: 賃貸仲介、売買仲介(居住用、投資用)、開発、プロパティマネジメントなど、経験した業務領域を記載します。

- 実績: 取扱件数、契約金額、達成率などを具体的に示します。

- 保有資格: 宅地建物取引士(宅建)は必須レベルでアピールすべき資格です。その他、マンション管理士、管理業務主任者などもあれば記載します。

⑪ 管理職・マネジメント職

管理職・マネジメント職の応募では、個人のプレイヤーとしての実績だけでなく、「組織をどう率い、成果を最大化させたか」という視点が不可欠です。

- アピールポイント:

- マネジメント経験: マネジメントした部署の規模(人数)、役職、担当業務を記載します。

- 組織としての実績: 担当部署の売上や利益、生産性向上など、組織として達成した成果を具体的な数字で示します。

- 人材育成・組織開発: 部下の育成方針、評価制度の運用、組織課題の特定と解決に向けた取り組みなどを具体的に記述します。

⑫ 第二新卒・経験が浅い方向け

社会人経験が1〜3年程度の第二新卒や経験が浅い方は、実績の大きさよりも「ポテンシャル」と「学習意欲」をアピールすることが重要です。

- アピールポイント:

- 基本的なビジネスマナー: 短いながらも社会人経験で身につけた、報告・連絡・相談、PCスキルなどの基礎能力をアピールします。

- 業務への取り組み姿勢: 担当業務に対して、どのように工夫し、主体的に取り組んだかを具体的なエピソードで伝えます。

- 今後の成長意欲: なぜこのタイミングで転職を考えたのか、入社後にどのように成長し、貢献していきたいかを前向きな言葉で語ります。

⑬ 未経験職種への応募向け

未経験職種へ挑戦する場合、これまでの経験と応募職種との間に橋を架けることが重要です。「ポータブルスキル」を抽出し、なぜその職種で活躍できるのかを論理的に説明します。

- アピールポイント:

- ポータブルスキルの明示: 前職で培ったコミュニケーション能力、課題解決能力、プロジェクト管理能力、数値分析能力などを、応募職種でどのように活かせるかを具体的に記述します。

- 主体的な学習: 応募職種に関する知識を身につけるために、独学で勉強したこと、資格を取得したこと、セミナーに参加したことなど、具体的な行動を示し、熱意を伝えます。

- キャリアチェンジへの熱意: なぜその職種に魅力を感じたのか、将来的にどのようなキャリアを築きたいのかを、自身の言葉で情熱的に語ります。

⑭ 派遣社員向け

派遣社員としての経歴は、「多様な環境への適応力」と「専門性」をアピールするチャンスです。派遣先ごとに業務内容と実績を分かりやすく整理しましょう。

- アピールポイント:

- 派遣先ごとの整理: 派遣先企業名、就業期間、業務内容、使用ツール、実績を企業ごとに分けて記述します。

- スキルの汎用性: 複数の職場で同様の業務(例:経理、貿易事務など)を経験している場合、そのスキルが汎用的で高いレベルにあることをアピールできます。

- 適応力と自律性: 短期間で新しい環境や業務にキャッチアップし、成果を出せる能力を強調します。

⑮ フリーランス向け

フリーランスの経験は、「自己管理能力」「専門性」「プロジェクト完遂能力」の証明です。プロジェクト単位で実績を整理し、ビジネスパーソンとしての総合力を示します。

- アピールポイント:

- プロジェクトベースでの記述: クライアント名(守秘義務に注意)、プロジェクト期間、概要、自身の役割、成果(納品物、クライアントからの評価など)をプロジェクトごとにまとめます。

- 専門スキルの強調: 対応可能な業務範囲(例:Webサイト制作全般、記事執筆、コンサルティングなど)と、使用技術やツールを明記します。

- ビジネススキル: 案件獲得、交渉、見積作成、請求管理など、ビジネス運営に関わるスキルもアピールポイントになります。

採用担当者に評価される職務経歴書の書き方

優れた職務経歴書とは、単に経歴を羅列したものではなく、採用担当者の心に響き、「この人に会ってみたい」と思わせる力を持ったものです。そのためには、基本構成を理解し、書くべき内容を戦略的に準備し、各項目で魅力的に見せるコツを押さえる必要があります。ここでは、書類選考の通過率を格段に上げるための、実践的な書き方のノウハウを詳しく解説します。

職務経歴書の基本構成

職務経歴書には決まったフォーマットはありませんが、採用担当者が求める情報を分かりやすく伝えるための、いわば「王道」の構成が存在します。この基本構成に沿って作成することで、誰が読んでも理解しやすい、論理的な書類になります。

#### 日付・氏名

書類の一番上に、提出日と氏名を記載します。日付は、郵送の場合は投函日、メールの場合は送信日、面接に持参する場合は面接日を記入するのが一般的です。和暦・西暦は、職務経歴書全体で統一しましょう。

#### 職務要約

職務要約は、職務経歴書の中で最も重要な部分と言っても過言ではありません。多忙な採用担当者は、まずこの部分を読んで、続きを読むかどうかを判断します。ここでは、これまでのキャリアの概要と自身の強みを、3〜5行程度の短い文章で簡潔にまとめます。いわば、あなたという商品の「キャッチコピー」です。どのような経験を持ち、何が得意で、応募先企業でどのように貢献できるのかを凝縮して伝えましょう。

#### 職務経歴

ここが本文の中心となります。在籍した企業ごとに、以下の情報を整理して記載します。

- 在籍期間: 〇〇年〇月〜〇〇年〇月

- 会社名: 株式会社〇〇

- 事業内容・資本金・従業員数など: 企業の基本情報を簡潔に記載します。

- 所属部署・役職:

- 業務内容: 箇条書きなどを使い、担当した業務を具体的に記述します。

- 実績: 業務内容と関連付けて、具体的な数字を用いて成果を示します。これが最も重要です。

この職務経歴の書き方には、前述の「編年体」「逆編年体」「キャリア式」の3つのスタイルがあります。

#### 活かせる経験・知識・スキル

職務経歴でアピールした内容を補強し、自身のスキルセットを一覧で分かりやすく示す項目です。PCスキル、語学力、専門知識、保有資格などを整理して記載します。応募職種で特に求められているスキルを重点的にアピールしましょう。

#### 資格・語学

保有している資格や免許を正式名称で記載します。取得年月日も忘れずに記入しましょう。語学力については、TOEICのスコアや、ビジネスレベルでの使用経験などを具体的に示すことで、スキルのレベル感が伝わりやすくなります。

#### 自己PR

職務経歴書全体の締めくくりとなる項目です。職務経歴やスキル欄で示した事実に基づき、自身の強みが応募先企業でどのように活かせるのか、入社後にどのように貢献したいのかという意欲を伝えます。これまでの経験から得た学びや、仕事に対する価値観などを交え、人柄が伝わるような文章を心がけると良いでしょう。

書き始める前に準備すべきこと

いきなりテンプレートに向かって書き始めるのは非効率です。質の高い職務経歴書を作成するためには、事前の準備が欠かせません。以下の3つのステップを踏むことで、書くべき内容が明確になり、一貫性のあるアピールが可能になります。

#### これまでのキャリアの棚卸し

まずは、これまでの社会人経験をすべて洗い出す「キャリアの棚卸し」を行います。記憶だけに頼らず、過去の業務日報や資料、手帳などを見返しながら、以下の観点で整理してみましょう。

- 期間: いつからいつまで?

- 所属: どの会社、どの部署で?

- 業務内容: 具体的に何をしていたか?(担当業務、プロジェクトなど)

- 役割・立場: どのような役割(リーダー、メンバーなど)を担っていたか?

- 工夫・行動: 成果を出すために、どのような工夫や努力をしたか?

- 実績・成果: その結果、どのような成果(売上、コスト削減、効率化など)が出たか?(できる限り数値で)

- 得たスキル・知識: その経験を通じて、何を学んだか?

この作業は時間がかかりますが、自分自身の強みやアピールポイントを再発見するための非常に重要なプロセスです。

#### 応募先企業が求める人物像の分析

次に、応募する企業がどのような人材を求めているのかを徹底的に分析します。

- 求人票の読み込み: 「仕事内容」「応募資格」「歓迎スキル」の欄には、企業が求める要件が具体的に書かれています。これらのキーワードをすべて抜き出しましょう。

- 企業ウェブサイトの確認: 経営理念、事業内容、今後の事業展開、代表メッセージなどから、企業が大切にしている価値観や目指す方向性を理解します。

- ニュースリリースや採用ブログのチェック: 最近の動向や、どのような社員が活躍しているかを知るヒントが得られます。

この分析を通じて、企業が抱えているであろう「課題」と、その解決のために「どのようなスキルや経験を持つ人材を必要としているのか」を推測します。

#### アピールポイントの整理

最後に、ステップ1で棚卸しした「自分のキャリア(できること)」と、ステップ2で分析した「企業が求める人物像(求められていること)」を照らし合わせ、重なる部分を見つけ出します。この重なる部分こそが、あなたが職務経歴書で最も強くアピールすべきポイントです。

複数のアピールポイントが見つかった場合は、その中から応募職種に最も関連性の高いものを3つ程度に絞り込み、職務経歴書全体の「軸」として設定します。この軸を意識することで、職務要約から自己PRまで、一貫性のあるメッセージを伝えることができます。

【項目別】魅力的に見せる書き方のコツ

準備が整ったら、いよいよ各項目を具体的に記述していきます。採用担当者の視点を意識し、より魅力的に見せるためのコツを紹介します。

#### 職務要約は3〜5行で分かりやすく

職務要約は、あなたの第一印象を決める重要なパートです。以下の要素を盛り込み、簡潔かつ具体的にまとめましょう。

- 誰に(Who): どのような業界・規模の企業で経験を積んだか。

- 何を(What): どのような職種・業務を経験してきたか。

- どうやって(How): どのようなスキルや強みを活かしてきたか。

- どんな成果を(Result): 最もアピールしたい実績は何か。

- これから(Future): 応募先でどのように貢献したいか。

(悪い例)

営業として5年間、法人営業を担当してきました。コミュニケーション能力には自信があります。貴社でも貢献できると考えております。

(良い例)

大学卒業後、IT業界で5年間、中小企業向けに自社開発SaaSの法人営業を経験。顧客の課題解決を第一に考えた提案型営業を強みとし、2023年度には売上目標150%を達成(全営業50名中1位)。この経験で培った課題発見力と提案力を活かし、貴社の〇〇事業の拡大に貢献したいと考えております。

#### 職務経歴は実績を具体的な数字で示す

職務経歴の業務内容を記述する際は、「STARメソッド」を意識すると、具体的で分かりやすいストーリーになります。

- S (Situation): 状況: どのような状況、環境だったか。

- T (Task): 課題・目標: どのような課題や目標があったか。

- A (Action): 行動: それに対して、自分がどのように考え、行動したか。

- R (Result): 結果: その行動によって、どのような結果(実績)が出たか。

そして、Result(結果)は必ず具体的な「数字」で示しましょう。数字は客観的な事実であり、あなたの貢献度を明確に伝えます。

(悪い例)

・新規顧客開拓に尽力し、売上向上に貢献した。

・業務フローを見直し、効率化を図った。

(良い例)

・新規開拓担当として、年間目標120件に対し150件の新規契約を獲得(達成率125%)。結果として、担当エリアの売上を前年比20%向上させた。

・RPAツールを導入し、毎月20時間かかっていた請求書発行業務を自動化。月間15時間分の工数削減を実現した。

#### スキルは応募職種に関連するものを記載

「活かせる経験・知識・スキル」の欄では、単にスキル名を羅列するのではなく、どの程度のレベルで使いこなせるのかを具体的に示すことが重要です。また、応募職種と関連性の高いものから順に記載しましょう。

(例:PCスキル)

・Word: 提案書、報告書、議事録の作成が可能

・Excel: VLOOKUP関数、IF関数、ピボットテーブルを用いたデータ集計・分析が可能

・PowerPoint: アニメーション機能を用いた、顧客向けプレゼンテーション資料の作成が可能

(例:語学)

・英語: TOEIC 850点(2023年10月取得)。海外拠点との定例会議(TV会議)でのファシリテーション、英文契約書のドラフトチェックが可能。

#### 自己PRは入社後の貢献意欲を伝える

自己PRは、これまでの内容のまとめであり、未来への意欲を示す場です。「自身の強み」→「強みを発揮した具体的なエピソード(実績)」→「入社後、その強みをどう活かして貢献するか」という構成で書くと、説得力が増します。企業の事業内容や理念に触れ、「だからこそ、この会社で働きたい」という熱意を伝えることも忘れないようにしましょう。あくまでも、これまでの職務経歴で示した事実に基づいた内容にすることが、信頼性を高めるポイントです。

職務経歴書を作成・提出する際の注意点とマナー

内容がどれだけ素晴らしくても、体裁や提出方法のマナーが守られていなければ、採用担当者にマイナスの印象を与えてしまう可能性があります。細部にまで気を配ることが、あなたのビジネスパーソンとしての信頼性を示すことに繋がります。ここでは、職務経歴書を作成し、企業に提出する際の基本的な注意点とビジネスマナーを詳しく解説します。

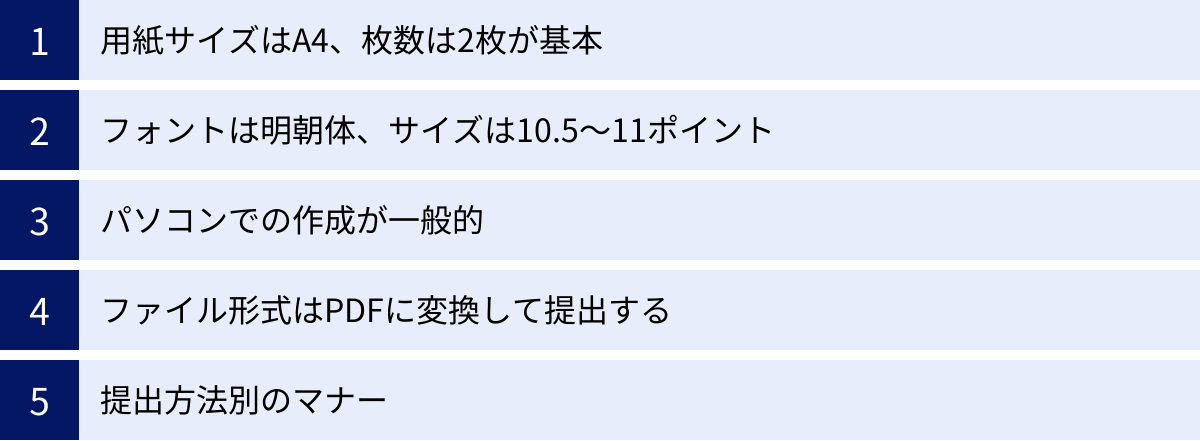

用紙サイズはA4、枚数は2枚が基本

職務経歴書の用紙サイズは、ビジネス文書で最も一般的に使用されるA4サイズで作成しましょう。B5サイズでも間違いではありませんが、履歴書とサイズを揃えたり、企業側がファイリングしやすいA4が推奨されます。

枚数については、多くても少なくてもいけない、2枚にまとめるのがベストとされています。

- 1枚: 経験が浅い第二新卒の方や、キャリアがシンプルな場合は1枚でも構いません。しかし、ある程度の経験があるにもかかわらず1枚に収めてしまうと、情報量が少なくアピール不足と見なされる可能性があります。

- 2枚: 採用担当者が読みやすく、かつ十分な情報を盛り込める最もバランスの取れた枚数です。伝えたい情報を整理し、この枚数に収めることを目標にしましょう。

- 3枚以上: 経歴が非常に長い方や、専門職でアピールすべき実績が多い場合など、やむを得ないケースでは3枚になることもあります。しかし、長すぎると採用担当者が読む気をなくしてしまうリスクもあります。できる限り情報を精査し、要点を絞って2枚に収める努力をしましょう。3枚以上になる場合は、1ページ目に職務要約で全体像を分かりやすく示すことが不可欠です。

フォントは明朝体、サイズは10.5〜11ポイント

読みやすさは、職務経歴書の品質を左右する重要な要素です。フォントの種類とサイズにも配慮しましょう。

- フォント: 明朝体(MS明朝、游明朝など)が基本です。明朝体は可読性が高く、フォーマルな印象を与えます。ゴシック体(MSゴシック、メイリオ、游ゴシックなど)は視認性が高いですが、ややカジュアルな印象を与えるため、見出しなど部分的に使うに留めるのが無難です。奇抜なフォントの使用は絶対に避けましょう。

- フォントサイズ: 本文は10.5〜11ポイントが最も読みやすいとされています。これより小さいと読みにくく、大きいと間延びした印象を与え、情報量が少なくなってしまいます。氏名や見出しは、本文より少し大きい12〜14ポイント程度に設定すると、メリハリがついて見やすくなります。

- 文字装飾: 太字や下線は、特に強調したいキーワードや実績に限定して効果的に使いましょう。多用しすぎると、かえってどこが重要なのか分からなくなってしまいます。色文字の使用は、ビジネス文書として不適切なので避けましょう。

パソコンでの作成が一般的

現代の転職活動において、職務経歴書はパソコンで作成するのが一般的であり、もはや常識となっています。手書きが完全にNGというわけではありませんが、パソコン作成には以下のような多くのメリットがあります。

- 修正・複製が容易: 内容の修正や、応募企業に合わせたカスタマイズが簡単にできます。

- 読みやすい: 誰が読んでも読みやすく、誤読される心配がありません。

- レイアウトの調整がしやすい: 見出しや箇条書き、表などを活用し、視覚的に分かりやすいレイアウトを作成できます。

- 基本的なPCスキルをアピールできる: きれいに整えられた書類は、それだけで基本的なWordやExcelのスキルがあることの証明になります。

企業から手書きの指定がない限り、必ずパソコンで作成しましょう。手書きを求められた場合でも、一度パソコンで下書きを作成してから清書することをおすすめします。

ファイル形式はPDFに変換して提出する

作成した職務経歴書(WordやExcelファイル)をメールで提出する際は、必ずPDF形式に変換してから添付するのがビジネスマナーです。PDFに変換する理由は以下の通りです。

- レイアウト崩れの防止: WordやExcelファイルは、相手のPC環境(OSやOfficeのバージョンの違い)によって、レイアウトが崩れたり文字化けしたりする可能性があります。PDFであれば、どのような環境でも作成者が意図した通りのレイアウトで表示されます。

- 第三者による改ざんの防止: Wordファイルは誰でも簡単に編集できてしまいます。PDFにすることで、意図しない内容の変更を防ぎ、書類の信頼性を担保できます。

- セキュリティ: ウイルス感染のリスクを懸念し、WordやExcelファイルを開かないセキュリティポリシーを持つ企業もあります。PDFはその点で比較的安全と見なされています。

ファイル名は、「職務経歴書_氏名(フルネーム)_日付.pdf」のように、誰の何のファイルかが一目で分かるように設定しましょう。(例:職務経歴書_山田太郎_20240520.pdf)

提出方法別のマナー

職務経歴書の提出方法は、主に「メール送付」と「郵送」の2つです。それぞれの方法に応じたマナーを守り、最後の最後で評価を下げないように注意しましょう。

#### メールで送付する場合の件名と本文

メールは、採用担当者が毎日大量に受け取るものです。件名だけで要件が分かるように、本文は簡潔に分かりやすく書くことが重要です。

- 件名: 「【〇〇職応募の件】氏名(フルネーム)」のように、【】を使って要件を明記し、続けて自分の氏名を記載します。これにより、他のメールに埋もれるのを防ぎ、採用担当者がすぐに内容を把握できます。

- 宛名: 会社名、部署名、担当者名を正式名称で記載します。担当者名が不明な場合は、「採用ご担当者様」とします。

- 本文: 簡潔な挨拶、応募の経緯、添付ファイルの内容を明記し、最後に署名(氏名、住所、電話番号、メールアドレス)を記載します。

- パスワード設定: 個人情報保護の観点から、添付ファイルをZIP形式で圧縮し、パスワードを設定することが推奨される場合があります。その際は、ファイルを添付したメールと、パスワードを通知するメールの2通に分けて送るのがマナーです。1通目で「添付ファイルにパスワードを設定しております。パスワードは後ほど別メールにてお送りします」と伝え、2通目でパスワードを連絡します。

#### 郵送する場合の封筒の書き方と送付状

郵送で提出する場合は、書類そのものだけでなく、封筒や同封物にもマナーが問われます。

- 封筒: 白無地の「角形2号(A4サイズが折らずに入る大きさ)」を選びます。茶封筒は事務的な用途で使われることが多く、応募書類には不向きです。

- 宛名書き: 表面には、企業の郵便番号、住所、会社名、部署名、担当者名を記載します。会社名には「御中」、担当者名には「様」を使い分けます(併用はしません)。「応募書類在中」と朱書きし、定規を使って四角で囲むと、開封前に中身が分かってもらいやすくなります。裏面には、自分の住所と氏名を記載します。

- 送付状(添え状): 応募書類を郵送する際は、必ず送付状を同封します。送付状とは、「誰が、何を、何のために送ったのか」を伝えるための挨拶状です。A4サイズ1枚で作成し、日付、宛名、差出人情報、件名、簡単な挨拶、同封書類の一覧(例:履歴書 1通、職務経歴書 1通)を記載します。

- クリアファイル: 提出する書類(送付状、履歴書、職務経歴書の順)は、無色透明のクリアファイルにまとめてから封筒に入れます。これにより、郵送中に書類が折れたり汚れたりするのを防ぐことができます。

職務経歴書テンプレートに関するよくある質問

職務経歴書の作成にあたっては、多くの人が同じような疑問や悩みを抱えます。ここでは、テンプレートの選び方から内容の細部に至るまで、特によくある質問とその回答をまとめました。これらのQ&Aを参考に、あなたの疑問を解消し、自信を持って書類作成を進めましょう。

どのテンプレート形式を選べばいいですか?

最適なテンプレート形式は、あなたのこれまでのキャリアと、応募する職種によって異なります。一概に「これが正解」というものはありませんが、以下の基準で選ぶのがおすすめです。

- 編年体形式(時系列):

- おすすめな人: 社会人経験が浅い方(第二新卒など)、キャリアに一貫性がある方、初めて職務経歴書を作成する方。

- 理由: 経歴の変遷が分かりやすく、採用担当者にとっても最も馴染みのある形式だからです。キャリアの成長過程をストレートにアピールできます。

- 逆編年体形式(逆時系列):

- おすすめな人: 直近の経歴・実績を強くアピールしたい方、同職種への転職で即戦力性を強調したい方、キャリアにブランクがある方。

- 理由: 最もアピールしたい最新のスキルや経験を書類の冒頭に持ってくることができるため、採用担当者の目に留まりやすくなります。

- キャリア式形式(職務分野別):

- おすすめな人: 高い専門性を持つ技術職や専門職の方、転職回数が多い方、複数の企業で培った特定のスキルをまとめてアピールしたい方、未経験職種に応募する方。

- 理由: 時系列にとらわれず、特定のスキルや経験を軸にキャリアを再構成できるため、専門性を際立たせたり、経歴の弱点をカバーしたりするのに有効です。

まずは自身のキャリアを棚卸しし、どの経験が応募先企業に最も響くかを考えた上で、それが最も伝わりやすい形式を選択しましょう。

テンプレートはどこまで変更して使っていいですか?

テンプレートはあくまで「雛形」であり、たたき台です。あなたのアピールポイントが最大限伝わるように、自由にカスタマイズして問題ありません。

- 変更して良い点:

- 項目の追加・削除: 応募職種に不要な項目(例:語学力が問われない職種での語学欄)は削除し、逆にアピールしたい項目(例:プロジェクト一覧、研究実績など)は自由に追加しましょう。

- 項目の順番: アピールしたい内容をより目立たせるために、項目の順番を入れ替えることも有効です。例えば、スキルを強くアピールしたいなら、「活かせる経験・知識・スキル」の項目を職務経歴の前に持ってくるなどの工夫が考えられます。

- レイアウトの微調整: 読みやすさを損なわない範囲で、余白や行間を調整して見栄えを整えるのは良いことです。

- 変更しない方が良い点:

- 基本的な構成: 「職務要約 → 職務経歴 → スキル → 自己PR」という大きな流れは、採用担当者が情報を把握しやすい論理的な構成なので、大きく崩さない方が無難です。

- 奇抜なデザイン: フォントを特殊なものに変えたり、色を多用したり、過度な装飾を加えたりするのは避けましょう。ビジネス文書としての品位が損なわれ、かえって内容が伝わりにくくなります。

テンプレートをそのまま使うのではなく、自分仕様に最適化することで、他の応募者と差別化された、オリジナリティのある職務経歴書が完成します。

職務経歴書に写真は必要ですか?

原則として、職務経歴書に顔写真を貼る必要はありません。写真は履歴書に貼るものであり、職務経歴書はあくまで職務能力をアピールするための書類です。企業から特に指示がない限り、写真なしで作成しましょう。

もしテンプレートに写真貼付欄があった場合は、その欄ごと削除してしまって問題ありません。写真欄があることで、本来アピールすべき職務経歴を記載するスペースが狭まってしまうデメリットもあります。スペースを有効活用し、自身の経験や実績を記述することに集中しましょう。

アルバイト経験しかなくても提出は必要ですか?

新卒ではなく、正社員としての就職を目指すのであれば、アルバイト経験しかなくても職務経歴書を提出することをおすすめします。アルバイトも立派な「職務経験」です。職務経歴書を提出することで、仕事に対する意欲の高さを示すことができます。

その際は、以下のような点を意識して作成しましょう。

- 役割と業務内容: どのような役割を担い、どのような業務を行っていたかを具体的に記述します。(例:「ホールスタッフとして、接客、レジ業務、新人教育を担当」)

- 工夫と成果: 業務の中で、自分で考えて工夫したことや、それによって得られた成果をアピールします。(例:「お客様アンケートを分析し、メニューの提案方法を改善。担当期間中、リピート率を5%向上させた」)

- 得られたスキル: アルバイト経験を通じて身についたスキル(コミュニケーション能力、チームワーク、課題解決能力など)を、応募職種の仕事にどう活かせるかを説明します。

「アルバイトだから書くことがない」と諦めずに、経験を棚卸しし、自身の成長や貢献をアピール材料としてまとめましょう。

退職理由は書くべきですか?

職務経歴書に、退職理由を詳細に記載する必要は原則としてありません。特に、ネガティブな理由(人間関係、待遇への不満など)を書くのは避けるべきです。

ただし、面接では高確率で退職理由について質問されます。そのため、職務経歴書に書かないとしても、ポジティブな表現で説明できるように準備しておくことが不可欠です。

- ネガティブな理由のポジティブ変換例:

- 「給与が低かった」→「成果が正当に評価される環境で、より高い目標に挑戦したい」

- 「残業が多かった」→「業務効率を重視し、より生産性の高い働き方を実現したい」

- 「人間関係が悪かった」→「チームワークを重視し、組織全体で目標達成を目指せる環境で働きたい」

- 「仕事が合わなかった」→「〇〇の経験を通じて、自身の強みは△△にあると確信し、その強みを最大限に活かせる□□の仕事に挑戦したい」

常に、キャリアアップやスキルアップといった前向きな転職動機として語れるように整理しておきましょう。

手書きで作成してもいいですか?

前述の通り、現代の転職活動ではパソコンでの作成が圧倒的に主流であり、強く推奨されます。企業から「手書きで提出」という明確な指示がない限り、パソコンで作成しましょう。

手書きが完全にNGというわけではありませんが、以下のようなデメリットがあります。

- 修正が難しい(書き損じたら最初から書き直し)

- 読みにくくなる可能性がある

- PCスキルの不足を懸念される可能性がある

一方で、手書きには「丁寧さや人柄が伝わる」という意見もありますが、そのメリットよりもデメリットの方が大きいのが実情です。特にIT企業や外資系企業などでは、手書きの書類は時代遅れと見なされる可能性すらあります。読みやすく、編集しやすいパソコン作成を選ぶのが賢明な判断です。

書類作成後は転職エージェントに添削を依頼しよう

渾身の職務経歴書が完成しても、それで終わりではありません。自分では完璧だと思っていても、客観的な視点で見ると改善すべき点が見つかることは少なくありません。そこでおすすめしたいのが、転職のプロである「転職エージェント」に添削を依頼することです。多くの転職エージェントは、登録者に対して無料で書類添削サービスを提供しており、これを利用しない手はありません。

転職エージェントを利用するメリット

転職エージェントのサポートを受けることで、書類のクオリティを格段に向上させ、書類選考の通過率を高めることができます。

- プロによる客観的な視点での添削

キャリアアドバイザーは、日々何百通もの職務経歴書に目を通し、どのような書類が選考を通過するのかを熟知しています。自分では気づかなかった強みの引き出し方や、分かりにくい表現、アピール不足な点を的確に指摘してくれます。「もっとこの実績を数字で表現した方が良い」「このエピソードは、企業の求める人物像と合っている」といった具体的なアドバイスにより、書類の説得力が飛躍的に高まります。 - 企業が求める人物像の共有

転職エージェントは、採用を行う企業の人事担当者と直接コミュニケーションを取っています。そのため、求人票だけでは分からない、企業の社風や事業戦略、現場が本当に求めている人物像といった「生の情報」を把握しています。その情報に基づいて、「この企業には、このスキルをこう見せてアピールしましょう」という、応募先に特化した非常に効果的なアドバイスをもらうことができます。 - 非公開求人の紹介

質の高い職務経歴書を作成することで、あなたの市場価値がキャリアアドバイザーに正しく伝わります。その結果、一般には公開されていない「非公開求人」や「独占求人」といった、より条件の良いポジションを紹介してもらえる可能性が高まります。魅力的な書類は、キャリアの選択肢を広げるためのパスポートになるのです。 - 面接対策との一貫性

書類選考を通過すれば、次は面接です。転職エージェントは、提出した職務経歴書の内容を元にした模擬面接などの面接対策も行ってくれます。書類に書いた内容と、面接で話す内容に一貫性を持たせることで、あなたの主張の信頼性が増します。書類作成の段階から一貫したサポートを受けることで、内定獲得までスムーズに進めることができます。

おすすめの転職エージェント・転職サイト

数ある転職エージェントの中から、実績が豊富でサポート体制が充実している代表的なサービスを3つ紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合ったエージェントに登録してみましょう。複数のエージェントに登録し、多角的なアドバイスをもらうのも有効な戦略です。

#### リクルートエージェント

業界最大級の求人数を誇り、全年代・全職種をカバーする転職エージェントの最大手です。長年の実績に裏打ちされたノウハウと、各業界に精通したキャリアアドバイザーによる質の高いサポートが魅力です。提出した職務経歴書をもとに、キャリアの棚卸しから強みの言語化までを徹底的にサポートしてくれます。豊富な求人の中から最適な選択肢を見つけたい、実績のあるエージェントに相談したいという全ての方におすすめです。

参照:リクルートエージェント公式サイト

#### doda

求人サイトとエージェントサービスを一つのプラットフォームで利用できるのがdodaの大きな特徴です。自分で求人を探しながら、プロのサポートも受けたいという方に最適です。20代から40代以上まで幅広い層に対応しており、特にIT・Web業界やメーカー系の求人に強みを持っています。キャリアカウンセリングの評判も高く、丁寧なヒアリングを通じて、あなたのキャリアプランに寄り添った的確な書類添削やアドバイスを提供してくれます。

参照:doda公式サイト

#### マイナビAGENT

特に20代〜30代前半の若手層や第二新卒の転職サポートに定評がある転職エージェントです。初めての転職で不安な方でも、専任のキャリアアドバイザーが親身に相談に乗ってくれます。中小企業の優良求人も豊富に扱っており、大手だけでなく、自分に合った規模の企業で働きたいというニーズにも応えてくれます。各業界の採用事情に精通したアドバイザーが、あなたのポテンシャルを最大限に引き出す職務経歴書の書き方を丁寧に指導してくれるでしょう。

参照:マイナビAGENT公式サイト