就職・転職活動において、履歴書はあなたの第一印象を決める非常に重要な書類です。採用担当者は履歴書を通じて、あなたの経歴やスキルだけでなく、人柄や入社意欲までを読み取ろうとします。つまり、履歴書は単なる経歴の羅列ではなく、あなたという人材の価値を伝えるためのプレゼンテーション資料なのです。

しかし、「どこから手をつければいいかわからない」「項目ごとに何を書けば良いのか迷ってしまう」といった悩みを抱える方も少なくありません。特に、学歴・職歴の書き方や志望動機のまとめ方、さらには手書きとパソコン作成のどちらが良いのかなど、疑問は尽きないでしょう。

この記事では、履歴書作成の基本から応用までを網羅的に解説します。履歴書と職務経歴書の違いといった基本的な知識から、作成前の準備、項目別の具体的な書き方、さらには提出時のマナーに至るまで、あらゆる疑問にお答えします。この記事を最後まで読めば、自信を持って採用担当者の心に響く履歴書を作成できるようになります。

目次

履歴書とは

履歴書とは、応募者の氏名、年齢、住所、学歴、職歴といった基本的なプロフィールをまとめた応募書類です。採用選考において、企業が応募者の情報を最初に把握するために用いられ、面接に進めるかどうかを判断するための重要な判断材料となります。

採用担当者は履歴書から、応募者が募集要件を満たしているかだけでなく、経歴に一貫性があるか、自社の求める人物像と合致しているか、そして何よりも「この人に会ってみたい」と思えるかどうかを見ています。そのため、正確であることはもちろん、丁寧さや熱意が伝わるように作成することが不可欠です。

履歴書は、あなたの分身として採用担当者と初めて対面する大切なツールです。その役割と重要性を正しく理解し、一つひとつの項目に心を込めて向き合うことが、採用への第一歩となります。

履歴書と職務経歴書の違い

就職・転職活動では、履歴書とあわせて「職務経歴書」の提出を求められることが多くあります。この二つの書類は目的と記載内容が明確に異なります。その違いを理解し、それぞれ適切に作成することが、効果的な自己アピールに繋がります。

履歴書は「あなたという人物の概要」を伝えるための書類です。一方、職務経歴書は「あなたの仕事におけるスキルと実績」を具体的にアピールするための書類です。

| 項目 | 履歴書 | 職務経歴書 |

|---|---|---|

| 目的 | 応募者のプロフィール(人物像)を伝える | 業務上のスキルや実績を具体的にアピールする |

| 主な内容 | 個人情報、学歴、職歴、資格、志望動機など、定型的な情報 | 職務要約、詳細な職務経歴、活かせる知識・スキル、自己PRなど |

| 形式 | JIS規格など、ある程度定まったフォーマットが主流 | 決まった形式はなく、自由なフォーマットで作成(A4用紙1〜2枚が一般的) |

| 提出対象 | 新卒・中途を問わず、基本的にすべての応募者 | 主に職務経験のある転職者(新卒でもアルバイトやインターン経験をアピールするために作成する場合がある) |

簡単に言えば、履歴書が「広く浅く」応募者の全体像を示すのに対し、職務経歴書は「狭く深く」特定の業務経験や能力を掘り下げて示します。

例えば、履歴書の職歴欄には「株式会社〇〇 入社 営業部に配属」と簡潔に記載しますが、職務経歴書では「営業部において、法人向け新規開拓営業に従事。〇〇業界の顧客を中心に、年間予算達成率120%を3年連続で記録。特に〇〇という課題を持つ顧客に対し、自社製品〇〇を提案することで、顧客のコストを15%削減することに成功しました。」というように、具体的な業務内容、役割、そして定量的な実績を交えて詳細に記述します。

この二つの書類を作成する上で重要なのは、内容に一貫性を持たせることです。履歴書でアピールした強みと、職務経歴書で示す実績がリンクしていることで、あなたの人物像に説得力が生まれます。両方の書類をセットで準備し、互いに補完し合う関係を意識して作成しましょう。

履歴書を作成する前の準備

質の高い履歴書を作成するためには、いきなり書き始めるのではなく、事前の準備が極めて重要です。この準備段階を丁寧に行うことで、内容の深みが格段に増し、採用担当者に響く説得力のある書類が完成します。準備は大きく分けて「自己分析」「企業研究」「物品の準備」の3つのステップに分けられます。

自分の経歴や強みを整理する

まず最初に行うべきは、自分自身のこれまでを振り返り、アピールできる要素を洗い出す「自己分析」です。これは、履歴書の各項目を埋めるための材料集めであり、面接対策にも直結する重要なプロセスです。

1. キャリアの棚卸し

まずは、これまでの経験を時系列で客観的に書き出してみましょう。学歴、アルバGGFイト経験、インターンシップ、ボランティア活動、そして正社員としての職歴など、大小問わずすべての経験をリストアップします。

- いつ(期間)

- どこで(組織名・部署名)

- どのような立場で(役職・役割)

- 何をしていたか(具体的な業務内容)

この作業により、自分自身のキャリアの全体像を客観的に把握できます。

2. 成功体験と失敗体験の深掘り

次に、書き出した各経験の中から、特に印象に残っている「成功体験」や、困難を乗り越えた「失敗体験」をいくつかピックアップし、深掘りしていきます。このとき、STARメソッドというフレームワークを活用すると、エピソードを構造的に整理しやすくなります。

- S (Situation): 状況 – どのような状況、環境でしたか?

- T (Task): 課題・目標 – その中で、あなたに課せられた課題や目標は何でしたか?

- A (Action): 行動 – 課題解決や目標達成のために、あなたが具体的にとった行動は何ですか?

- R (Result): 結果 – その行動によって、どのような結果が得られましたか?(できるだけ具体的な数値で示す)

例えば、「チームで売上目標を達成した」という経験をSTARメソッドで整理すると、以下のようになります。

- S: 営業チームの月間売上が3ヶ月連続で目標未達だった。

- T: チームリーダーとして、翌月の目標達成が課せられた。

- A: 過去の失注案件を分析し、原因を特定。顧客へのアプローチ方法を見直し、チームメンバーに共有する勉強会を週1回開催した。また、個々の進捗管理を徹底し、日々の活動をサポートした。

- R: 結果として、チームの月間売上目標を115%達成し、その後も安定して目標を達成できるようになった。

このように整理することで、単なる経験が「課題解決能力」「リーダーシップ」「分析力」といった具体的な強みとして言語化されます。

3. スキルの洗い出し

最後に、これまでの経験を通じて身につけたスキルをリストアップします。スキルは大きく2種類に分けられます。

- 専門スキル(テクニカルスキル): 特定の職務を遂行するために必要な専門的な知識や技術。

- 例:プログラミング言語(Java, Python)、デザインツール(Photoshop, Illustrator)、語学力(TOEIC 900点)、会計知識(簿記2級)

- ポータブルスキル(ヒューマンスキル): 業種や職種を問わず、どこでも通用する汎用的な能力。

- 例:コミュニケーション能力、課題解決能力、リーダーシップ、交渉力、プレゼンテーション能力、自己管理能力

これらのスキルを洗い出し、応募する職種で特に求められているスキルと照らし合わせることで、自己PR欄で何を強調すべきかが明確になります。

応募する企業や職種について調べる

自己分析で自分の武器を把握したら、次は戦う相手である「応募先企業」について徹底的に調べます。企業研究の深さが、志望動機の説得力に直結します。

- 企業研究: 企業の公式ウェブサイト、採用ページはもちろん、中期経営計画、IR情報(株主・投資家向け情報)、プレスリリースなどにも目を通しましょう。事業内容、商品・サービスの特徴、企業理念、社風、将来の事業展開などを深く理解します。これにより、「なぜ同業他社ではなく、この企業なのか」という問いに、自分なりの答えを見つけることができます。

- 職種研究: 募集要項を隅々まで読み込み、求められる業務内容、必要なスキル、経験、資格、そして「求める人物像」を正確に把握します。自分の強みと、企業が求める人物像の接点を見つけ出すことが重要です。

- 業界研究: 応募企業が属する業界全体の動向、市場規模、成長性、競合他社の存在などを調べます。業界の中でのその企業の立ち位置や強みを理解することで、より視野の広い志望動機を作成できます。

これらの情報収集を通じて、「自分のこの強みは、この企業のこの事業で、このように貢献できるはずだ」という具体的な仮説を立てることが、質の高い履歴書作成の鍵となります。

必要なものを揃える

自己分析と企業研究が終わったら、実際に履歴書を作成するための物理的な準備に取り掛かります。

履歴書用紙の種類(JIS規格・一般用など)

履歴書にはいくつかの種類がありますが、代表的なのは「JIS規格」と「一般用」です。

- JIS規格様式: 厚生労働省が様式例として示している、最も標準的なフォーマットです。(参照:厚生労働省「新たな履歴書の様式例の作成について」)項目がシンプルにまとまっており、公的な信頼性が高いため、どの業界・職種に応募する場合でも安心して使えます。特に、公務員や金融機関、歴史のある大企業などでは好まれる傾向があります。迷ったらJIS規格を選んでおけば間違いありません。

- 一般用様式: 文具メーカーなどが独自に作成しているフォーマットです。自己PR欄や志望動機欄が広くとられているもの、趣味・特技欄が大きいものなど、様々なバリエーションがあります。自分のアピールしたいポイントに合わせて選べるのがメリットです。転職者向けに職務経歴を書きやすいよう工夫されたものもあります。

応募先からフォーマットの指定がなければ、自分の経歴やアピールしたい内容に応じて選択しましょう。

筆記用具(ペンやボールペン)の選び方

手書きで作成する場合、筆記用具の選択も重要です。

- 種類: 黒の油性またはゲルインクのボールペンを選びましょう。水性ペンはにじみやすく、万年筆はインクの濃淡が出やすいため避けた方が無難です。

- 太さ: 0.5mmから0.7mmが一般的で、読みやすい文字を書くのに適しています。

- NGなもの: 消せるボールペン、鉛筆、シャープペンシルは絶対に使用してはいけません。これらは改ざんが容易であるため、公的な書類には不適切です。

証明写真

証明写真は、あなたの第一印象を左右する重要な要素です。

- サイズ: 一般的には縦40mm×横30mmですが、応募先の指定を必ず確認してください。

- 撮影時期: 3ヶ月以内に撮影したものを使いましょう。髪型や体型が大きく変わっている場合は撮り直します。

- 撮影場所: できれば写真館やフォトスタジオでの撮影をおすすめします。プロのカメラマンが表情や姿勢を指導してくれるため、清潔感と信頼感のある写真に仕上がります。スピード写真機を利用する場合は、身だしなみを整え、まっすぐな姿勢を意識して撮影しましょう。

- その他: 背景は白・青・グレーの無地が基本です。服装はスーツやジャケットを着用し、清潔感を第一に考えましょう。

印鑑

履歴書に押印欄がある場合に必要です。

- 種類: 朱肉を使って押すタイプの認印を用意します。インク浸透印(シャチハタなど)は、公的な書類では一般的に使用が認められていないため、絶対に避けましょう。

- 押し方: かすれたり、にじんだり、曲がったりしないよう、印鑑マットなどを敷いて丁寧に押印します。事前に不要な紙で練習しておくと安心です。

手書きとパソコン作成はどちらが良い?

「履歴書は手書きとパソコン、どちらで作成すべきか」というのは、多くの応募者が悩むポイントです。結論から言うと、応募先企業からの指定がない限り、どちらを選んでも選考で不利になることは少なくなっています。現代ではパソコン作成が主流になりつつありますが、それぞれにメリット・デメリットがあるため、状況に応じて使い分けるのが賢明です。

手書き作成のメリット・デメリット

手書きの履歴書は、日本の就職活動において長らく「常識」とされてきました。その伝統的なイメージからくるメリットと、現代の効率性を考えると無視できないデメリットが存在します。

【メリット】

- 熱意や人柄が伝わりやすい: 丁寧で読みやすい文字で書かれた履歴書は、「時間をかけて真剣に作成してくれた」という熱意の表れとして、好意的に受け取る採用担当者がいます。特に、歴史の長い企業や、人との繋がりを重視する中小企業などでは、手書きを評価する文化が根強く残っている場合があります。文字には個性が出るため、丁寧さや誠実さといった人柄をアピールする一つの手段となり得ます。

- 記憶に残りやすい: 大量の応募書類に目を通す採用担当者にとって、整ってはいるものの画一的なパソコン作成の書類よりも、個性のある手書きの文字の方が印象に残りやすいという側面もあります。

【デメリット】

- 作成に時間がかかり非効率: 一文字でも間違えれば、原則として最初から書き直さなければなりません。複数社に応募する場合、その都度手書きで作成するのは非常に大きな時間と労力を要します。

- 修正が困難: 修正液や修正テープの使用はマナー違反とされています。そのため、わずかなミスも許されず、プレッシャーがかかります。

- 字に自信がないと逆効果: 丁寧に書こうとしても、元々の字に自信がない場合や、乱雑な印象を与えてしまう文字は、「雑な性格」「仕事も丁寧ではなさそう」といったマイナスのイメージに繋がるリスクがあります。

- 読みづらい可能性がある: どんなに丁寧に書いても、読む側の主観によっては「読みにくい」と感じられることがあります。

パソコン作成のメリット・デメリット

IT化が進んだ現代において、パソコンでの書類作成はビジネスの基本スキルです。その流れを汲み、履歴書作成においてもパソコン利用は一般的になっています。

【メリット】】

- 作成・修正が非常に効率的: 最大のメリットは、作成と修正の容易さです。一度テンプレートを作成してしまえば、誤字脱字の修正はもちろん、応募企業ごとに志望動機や自己PRを書き換えるのも簡単です。これにより、複数社への応募も効率的に進められます。

- 誰にとっても読みやすい: 統一されたフォントとレイアウトは、視認性が高く、採用担当者が内容をスムーズに理解する助けになります。整然とした印象は、論理的で計画的な人物像を想起させる効果も期待できます。

- 基本的なITスキルをアピールできる: 特にIT業界や外資系企業、スタートアップなどでは、パソコンで書類を作成することは当たり前とされています。パソコン作成の履歴書を提出することは、基本的なPCスキルを持っていることの最低限のアピールにも繋がります。

- データでの管理・提出が容易: 近年増えているWeb応募では、作成したデータをPDF化してそのままアップロードできます。手書きのようにスキャンする手間がかかりません。

【デメリット】

- 熱意が伝わりにくいと感じられる可能性: 一部の採用担当者からは、効率的な反面、「テンプレートを使い回しているだけではないか」「熱意が感じられない」と見なされる可能性があります。特に、志望動機などの内容がどの企業にも当てはまるような一般論に終始していると、その印象は強まります。

- 個性を出しにくい: 全員が同じようなフォント、同じようなレイアウトになるため、書類そのもので差別化を図るのは難しくなります。そのため、内容の独自性や説得力で勝負する必要があります。

- 変換ミスなどのケアレスミスに注意: 手書きと違い、予測変換などによる思わぬ誤字脱字が発生しやすいです。作成後は必ず複数回、声に出して読み上げるなどの方法でチェックすることが不可欠です。

応募先企業からの指定を確認する

手書きかパソコン作成かで迷ったときに、最も優先すべきは「応募先企業からの指示」です。募集要項や採用ページのQ&Aなどに「履歴書は手書きで提出してください」「PC作成のものをPDFで送付してください」といった指定がないかを必ず確認しましょう。

- 指定がある場合: 必ずその指示に従います。指示を守れない場合、「募集要項をきちんと読んでいない」と判断され、選考の初期段階でマイナス評価を受けることになります。

- 指定がない場合: 業界や企業の特性を考慮して判断するのが良いでしょう。

- パソコン作成が推奨されるケース: IT・Web業界、外資系企業、スタートアップ、コンサルティング業界など、効率性や論理性を重視する傾向のある企業。

- 手書きが好まれる可能性があるケース: 公務員、金融機関、老舗メーカー、教育業界、筆耕や秘書など字の綺麗さが求められる職種。

- 迷った場合: 現代のビジネス環境を考慮すると、パソコン作成の方が無難と言えます。読みやすさと効率性は、多くの企業にとって歓迎される要素だからです。ただし、パソコンで作成する場合でも、志望動機や自己PRは応募先一社一社に合わせて内容を練り直し、使い回しではないことを明確に伝える工夫が不可欠です。

【項目別】履歴書の基本的な書き方

ここからは、履歴書の各項目について、具体的な書き方と注意点を詳しく解説していきます。一つひとつの項目を正しく、かつ効果的に埋めていくことが、完成度の高い履歴書に繋がります。

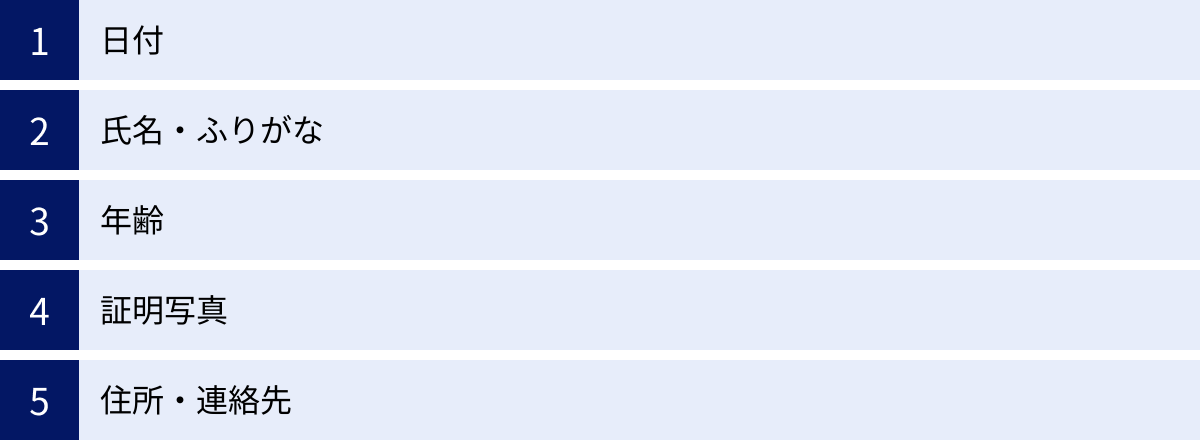

① 日付

記入日と提出日のどちらを書くか

履歴書の最上部にある日付欄には、書類を提出する日を記入するのが基本です。

- 郵送の場合: ポストに投函する日

- 持参する場合: 企業に持参して手渡しする日

- メールで送付する場合: メールを送信する日

記入した日ではなく、提出する日を書くことで、「最新の情報です」ということを示す意味があります。また、履歴書内で使用する年号は、西暦(例:2024年)か和暦(例:令和6年)のどちらかに必ず統一しましょう。一般的には、外資系企業やIT企業では西暦、国内の伝統的な企業では和暦が好まれる傾向がありますが、どちらを選んでも評価に影響はありません。統一されていることが重要です。

② 氏名・ふりがな

戸籍に登録されている正確な氏名を、丁寧に楷書で記入します。姓と名の間には少しスペースを空けると読みやすくなります。

「ふりがな」の欄は、履歴書の表記に合わせてください。

- 「ふりがな」と平仮名で記載されている場合 → ひらがなで記入(例:やまだ たろう)

- 「フリガナ」と片仮名で記載されている場合 → カタカナで記入(例:ヤマダ タロウ)

③ 年齢

年齢欄には、日付欄に記入した提出日時点での満年齢を記入します。誕生日が近い場合は、計算間違いがないように注意しましょう。

④ 証明写真

証明写真は、文字情報以上にあなたの第一印象を決定づける要素です。清潔感と誠実さが伝わるように、細心の注意を払いましょう。

写真のサイズとルール

- サイズ: 一般的な履歴書では「縦40mm × 横30mm」が標準サイズです。企業によってはサイズが指定されている場合もあるため、事前に募集要項を確認しましょう。

- 有効期限: 撮影から3ヶ月以内の写真を使用するのがマナーです。現在の髪型や容姿と大きく異なる写真は避けましょう。

- その他:

- 背景は白、水色、またはグレーの無地を選びます。

- 被写体は本人のみで、正面を向いて胸から上が写っているもの。

- 帽子やサングラスは着用せず、顔がはっきりとわかるようにします。

適切な服装や髪型

- 服装: 男女ともにスーツまたはジャケットの着用が基本です。応募する企業の業種や職種に合わせた服装が理想ですが、迷ったらリクルートスーツやビジネススーツを選んでおけば間違いありません。シャツのシワやネクタイの曲がりにも注意し、清潔感を最優先します。

- 髪型: 顔の輪郭や表情がはっきりと見えるように、髪が目にかからないように整えます。色は黒か、それに近い落ち着いた色が望ましいです。寝癖などはなく、清潔感のあるスタイリングを心がけましょう。

- 表情: 歯は見せず、口角を少しだけ上げた、自然で明るい表情を意識します。無表情や硬い表情は、暗い印象を与えてしまう可能性があります。顎を軽く引き、背筋を伸ばして撮影に臨みましょう。

写真の貼り方

- 写真の裏には、万が一剥がれてしまった時のために、油性ペンで「氏名」と「撮影年月日」を記入しておきましょう。

- 貼り付ける際は、スティックのりや両面テープを使用します。液体のりは、写真が波打ったり、はみ出して汚れたりする原因になるため避けた方が無難です。

- 写真が枠線からずれたり、曲がったりしないように、丁寧にまっすぐ貼り付けます。

⑤ 住所・連絡先

企業からの重要な連絡を受け取るための情報です。間違いのないように正確に記入しましょう。

住所は省略せずに都道府県から書く

- 郵便番号: 必ず記入します。

- 住所: 都道府県から始め、市区町村、番地、建物名、部屋番号まで、すべて省略せずに正式な表記で書きます。「〇丁目〇番〇号」のように、住民票に記載されている通りに記入するのが基本です。「-(ハイフン)」で繋ぐ略式表記は避けましょう。

- ふりがな: 住所欄にふりがなを振る欄がある場合は、市区町村まで(番地や建物名は不要)を記入するのが一般的です。

電話番号とメールアドレス

- 電話番号: 日中に最も連絡がつきやすい電話番号(通常は携帯電話の番号)を記入します。自宅の固定電話しかない場合でも問題ありません。

- メールアドレス: 採用担当者とのやり取りはメールが中心になることが多いため、こまめにチェックできるアドレスを記入します。

- ビジネスシーンにふさわしいアドレスを用意しましょう。キャラクター名や愛称、過度にプライベートな単語が入ったアドレス(例:love-nekochan@…)は避け、「氏名+数字」など(例:taro.yamada.2024@…)のシンプルなものが望ましいです。

- 大学から支給されたメールアドレスは、卒業後に使用できなくなる可能性があるため、私用のフリーメールアドレス(GmailやYahoo!メールなど)を取得して記載するのが一般的です。

学歴・職歴欄の書き方

学歴・職歴欄は、あなたのこれまでの歩みを時系列で示す、経歴の中核となる部分です。採用担当者はこの欄から、あなたの学習歴や就業経験の一貫性、専門性、そして自社での活躍可能性を読み取ろうとします。正確かつ分かりやすく記入することが重要です。

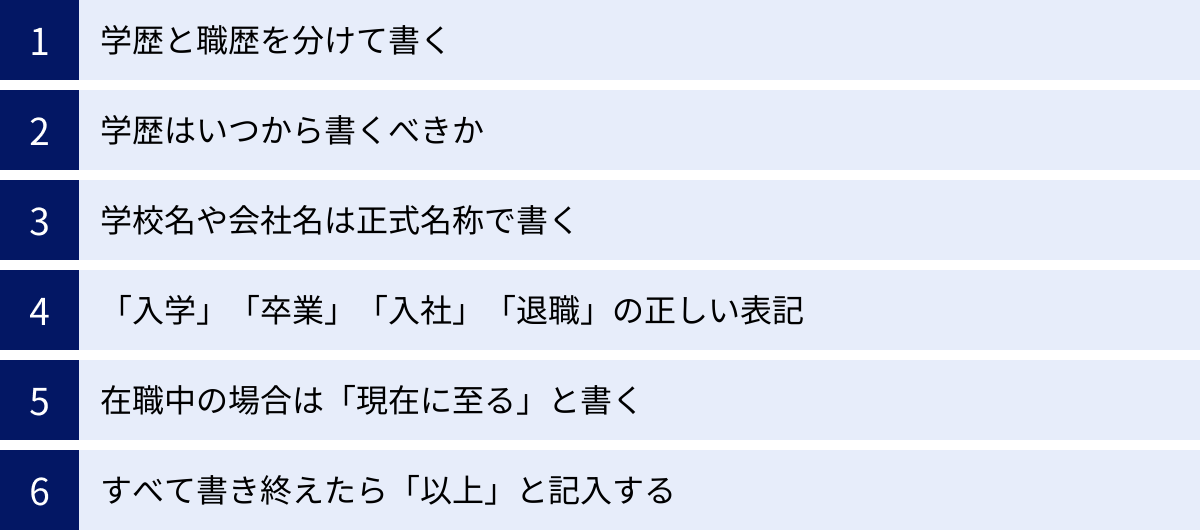

学歴と職歴を分けて書く

学歴と職歴は、同じ欄に記入しますが、明確に分けて書くのがルールです。

- まず、1行目の中央に「学歴」と見出しを書きます。

- その下の行から、学歴を時系列で記入していきます。

- 学歴をすべて書き終えたら、1行空けます。

- 空けた行の次の中央に「職歴」と見出しを書きます。

- その下の行から、職歴を時系列で記入していきます。

この形式を守ることで、採用担当者があなたの経歴をスムーズに把握できるようになります。

学歴はいつから書くべきか

学歴をどこから書き始めるかについて厳密なルールはありませんが、一般的には以下のいずれかのパターンで書かれます。

- 義務教育の卒業から書く(中学校卒業から): これが最も一般的で丁寧な書き方とされています。「〇〇市立〇〇中学校 卒業」の次に行に「〇〇県立〇〇高等学校 入学」と続けます。

- 高校入学から書く: 最終学歴が大学や専門学校の場合、高校入学から書き始めても問題ありません。スペースが限られている場合などはこちらでも良いでしょう。

最終学歴が大学院の場合は、その前の大学入学から書き始めるのが一般的です。重要なのは、履歴書内でルールを統一することです。

学校名や会社名は正式名称で書く

学歴・職歴を記入する際は、必ず省略せず正式名称を用います。これは社会人としての基本マナーです。

- 学校名:

- (誤)〇〇高校 → (正)学校法人〇〇学園 〇〇高等学校

- (誤)〇〇大学 → (正)〇〇大学 〇〇学部 〇〇学科

- 学部、学科、専攻、コース名まで正確に記入しましょう。

- 会社名:

- (誤)(株)〇〇 → (正)株式会社〇〇

- (誤)〇〇(株) → (正)〇〇株式会社

- 会社の形態(株式会社、有限会社、合同会社など)を正しく記載します。

- 部署名:

- 配属された部署名も、可能な限り正確に記入します。組織変更などで部署名が変わった場合は、在籍していた期間の正式名称を記載しましょう。

「入学」「卒業」「入社」「退職」の正しい表記

学歴・職歴の各行の末尾には、状況に応じた適切な言葉を添えます。

- 学歴:

- 高等学校、専門学校、短期大学、大学:「入学」「卒業」

- 大学院:「修士課程 入学」「修士課程 修了」、「博士課程 入学」「博士課程 単位取得後退学」など、状況に応じて正確に記載します。中退した場合は「〇〇大学 〇〇学部 中途退学」と正直に書き、理由を添えることもできます(例:「経済的理由により中途退学」)。

- 職歴:

- 「入社」

- 「退職」

- 自己都合での退職の場合:「一身上の都合により退職」と書くのが一般的です。具体的な理由は職務経歴書や面接で説明すれば十分です。

- 会社都合での退職(倒産、リストラなど)の場合:「会社都合により退職」と記載します。

- 契約期間満了の場合:「契約期間満了により退職」と書きます。

在職中の場合は「現在に至る」と書く

現在も企業に在籍しながら転職活動をしている場合は、最後の職歴の次の行に、左詰めで「現在に至る」または「在職中」と記入します。これにより、採用担当者はあなたがまだ就業中であることを把握できます。

すべて書き終えたら「以上」と記入する

職歴をすべて書き終えたら、その次の行の右端(右詰め)に「以上」と記入します。これは、「私の経歴はここまでです」という区切りを示すための決まり文句です。在職中の場合は、「現在に至る」と書いた行の、さらに次の行に「以上」と記入します。

免許・資格欄の書き方

免許・資格欄は、あなたのスキルや知識レベルを客観的に証明し、専門性をアピールするための重要な項目です。応募職種に関連するものはもちろん、直接関係なくてもポータブルスキル(汎用的な能力)を示すものまで、効果的に記載することで自己PRを補強できます。

取得した年月順に正式名称で書く

免許・資格を記入する際の基本ルールは、「取得年月日が古いものから順に」「正式名称で」書くことです。

- 順番: 取得した年月が古い順に上から書いていくのが一般的です。これにより、あなたのスキル習得の過程が時系列で分かりやすくなります。また、「免許」を先に書き、その後に「資格」を書くと、より整理されて見やすくなります。

- 正式名称: 略称や通称ではなく、必ず正式名称で記入しましょう。最後に「取得」「合格」「修了」などを付け加えます。

【正式名称の記入例】

| 略称・通称 | 正式名称 |

|---|---|

| 普通免許 | 普通自動車第一種運転免許 取得 |

| 宅建 | 宅地建物取引士資格試験 合格 |

| 簿記2級 | 日本商工会議所簿記検定試験2級 合格 |

| 英検準1級 | 実用英語技能検定準1級 合格 |

| TOEIC 860点 | TOEIC Listening & Reading Test 860点 取得 |

| MOS | マイクロソフト オフィス スペシャリスト Word 2019 合格 |

| FP2級 | 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 合格 |

このように正確に記載することで、書類の信頼性が高まります。もし正式名称が分からない場合は、資格の認定証を確認するか、インターネットで「〇〇資格 正式名称」と検索して調べましょう。

勉強中の資格はアピールできるか

応募する職種に直接関連する資格であれば、現在勉強中であっても記入することで、学習意欲や向上心を強くアピールできます。 これは特に、未経験の職種に挑戦する場合や、さらなるスキルアップを目指していることを示したい場合に有効です。

書き方としては、資格名の後に「取得に向けて勉強中」といった文言を加え、具体的な目標を示すとより効果的です。

- 例1: 「基本情報技術者試験 合格に向けて勉強中(〇年〇月受験予定)」

- 例2: 「TOEIC Listening & Reading Test 900点を目指し学習中(現在のスコア820点)」

- 例3: 「日商簿記検定2級 取得のため〇〇専門学校にて学習中」

このように、具体的な目標(受験予定時期や目標スコアなど)を併記することで、単なる希望ではなく、計画的に学習を進めていることが伝わり、アピールの説得力が増します。ただし、応募職種と全く関係のない資格を「勉強中」と書いても、アピールには繋がりにくいため注意が必要です。

書ける資格がない場合の書き方

「特にアピールできるような資格を持っていない」という場合でも、この欄を空欄のまま提出するのは避けましょう。空欄は「記入漏れ」と見なされるか、「アピールする意欲がない」と捉えられてしまう可能性があります。

書ける資格が何もない場合は、正直に「特になし」と一行記入するのが正しいマナーです。

しかし、「特になし」と書く前に、本当に記載できるものがないか再度確認してみましょう。

- 普通自動車運転免許: 営業職や地方勤務の可能性がある職種では必須となる場合も多く、ペーパードライバーであっても記載すべきです。AT限定の場合は「普通自動車第一種運転免許(AT限定) 取得」と明記します。

- PC関連のスキル: MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)のように資格として持っていなくても、「Word、Excelを使用した資料作成、データ集計が可能」「PowerPointによるプレゼンテーション資料作成が可能」などと、具体的なスキルレベルを自己PR欄や備考欄で補足するという方法もあります。

- 語学力: 英検やTOEICなどのスコアがなくても、日常会話レベルの英会話ができる場合は、その旨をアピールできます。

応募職種との関連性が低いと思われる資格でも、例えば「秘書検定」はビジネスマナーの知識を、「ファイナンシャルプランナー」は金融や人生設計に関する知識を持っていることの証明になります。保有している資格は、基本的にすべて記載することを検討しましょう。

志望動機・自己PR・趣味/特技欄の書き方

履歴書の中でも、志望動機、自己PR、趣味・特技の各欄は、あなたの人柄、熱意、個性を自由に表現できる最も重要なセクションです。採用担当者はこれらの項目から、定型的なデータだけでは分からない「あなたらしさ」や「自社との相性」を読み取ろうとします。テンプレート的な文章ではなく、あなた自身の言葉で、説得力のある内容を作成することが求められます。

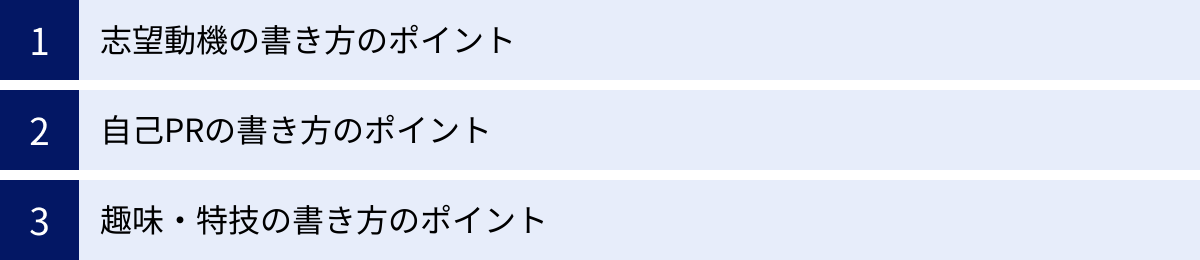

志望動機の書き方のポイント

志望動機は、「なぜ他の多くの企業ではなく、この企業で働きたいのか」を伝えるための項目です。企業研究の深さと、自己分析との接続がクオリティを左右します。

- 結論ファーストで書き始める:

まず冒頭で、「私が貴社を志望する理由は、〇〇という点に強く惹かれたからです。」というように、志望する最も大きな理由を簡潔に述べます。結論から話すことで、採用担当者はあなたが最も伝えたいことを瞬時に理解できます。 - 「Why(なぜ)」を具体的に掘り下げる:

結論の根拠となる「なぜ」を、具体的なエピソードや事実を交えて説明します。- なぜこの業界か?(例:IT業界の持つ、社会課題を解決する力に魅力を感じている)

- なぜこの企業か?(例:同業他社の中でも、特に貴社の〇〇という企業理念や、〇〇という製品の開発姿勢に共感した)

- なぜこの職種か?(例:自身の〇〇という強みを活かし、営業職として貴社の製品を広めていきたい)

この「なぜ」を具体的に語るためには、徹底した企業研究が不可欠です。「給与が高いから」「安定しているから」といった本音は避け、企業の理念、事業内容、製品・サービス、社風などに絡めて語ることが重要です。

- 自身の経験・スキルとの接続:

次に、自己分析で見つけ出した自分の強みや経験が、その企業でどのように活かせるのかを具体的に示します。「前職の〇〇という経験で培った課題解決能力を活かし、貴社の〇〇事業の拡大に貢献できると考えております。」のように、貢献できるイメージを採用担当者に持たせることがポイントです。 - 入社後の貢献と将来のビジョンで締めくくる:

最後に、入社後にどのように活躍し、会社に貢献していきたいか、そして将来的にはどのように成長していきたいかというビジョンを語って締めくくります。「将来的には〇〇の分野で専門性を高め、チームを牽引する存在になりたいです。」といった前向きな姿勢は、長期的な活躍を期待させ、入社意欲の高さを強くアピールできます。

絶対に避けるべきは、どの企業にも当てはまるような内容の使い回しです。応募する一社一社に対して、オリジナルの志望動機を作成しましょう。

自己PRの書き方のポイント

自己PRは、自分の強みやセールスポイントを企業に売り込むための項目です。志望動機が「企業へのラブレター」だとすれば、自己PRは「自分の推薦状」です。

- アピールする強みを一つか二つに絞る:

多くの強みを羅列するのではなく、応募する職種で最も求められているであろう能力に絞ってアピールする方が、印象に残りやすくなります。募集要項の「求める人物像」などを参考に、最も効果的な強みを選びましょう。 - 強みを裏付ける具体的なエピソードを盛り込む:

「私の強みはコミュニケーション能力です」と書くだけでは説得力がありません。その強みがどのような場面で、どのように発揮されたのかを具体的なエピソード(STARメソッドなどを活用)で裏付けます。- (悪い例): 「私の強みは課題解決能力です。」

- (良い例): 「私の強みは、現状を分析し課題を解決する力です。前職では、毎月の定例業務にかかる時間を30%削減することに成功しました。これは、既存の作業フローを可視化し、重複している作業や不要な確認プロセスを特定、新たなツールを導入して自動化した結果です。」

具体的なエピソードや、可能であれば数値を用いた実績を示すことで、PRの信頼性が飛躍的に高まります。

- 入社後の貢献を明確にする:

最後に、その強みを活かして、入社後に企業へどのように貢献できるのかを具体的に述べます。「この課題解決能力を活かし、貴社の業務効率改善に貢献し、事業成長に繋げていきたいと考えております。」のように、強みと企業の利益を結びつけて締めくくります。

趣味・特技の書き方のポイント

一見、仕事とは関係ないように思える趣味・特技欄ですが、これもあなたの人柄や個性を伝える貴重なスペースです。面接でのアイスブレイクのきっかけになることもあります。

- 単語で終わらせず、具体的に記述する:

「読書」「映画鑑賞」とだけ書くのではなく、一言補足を加えることで、人柄が伝わりやすくなります。- (例)読書: ジャンルを問わず月に10冊以上読み、新しい知識や多様な価値観に触れることを楽しんでいます。

- (例)ランニング: 健康維持のため、毎朝5kmのランニングを3年間継続しています。目標達成に向けた計画性と継続力には自信があります。

- (例)料理: 旬の食材を使って新しいレシピに挑戦することが好きです。段取りを考えて効率的に作業を進める点は、仕事にも活かせると考えています。

- 仕事に繋がる側面をさりげなくアピールする:

上記の例のように、趣味や特技を通じて培われた継続力、探求心、計画性、協調性(チームスポーツなど)といったポータブルスキルを、さりげなくアピールできると効果的です。 - 避けるべき内容:

ギャンブル(パチンコ、競馬など)や、思想・信条が強く出る可能性のある宗教・政治関連の話題は、採用担当者によってはマイナスの印象を持つ可能性があるため、記載しないのが無難です。

本人希望記入欄の書き方

履歴書の最後にある「本人希望記入欄(または本人希望欄、備考欄など)」は、主に勤務条件に関する希望を伝えるためのスペースです。この欄の書き方一つで、採用担当者に与える印象が変わることもあるため、慎重に記入する必要があります。

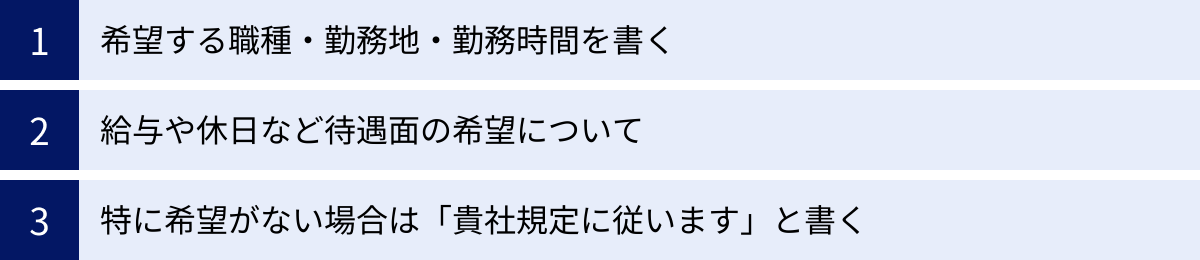

希望する職種・勤務地・勤務時間を書く

この欄の最も基本的な使い方は、応募する職種や勤務地が複数ある場合に、自分の希望を明確に伝えることです。

- 希望職種:

企業が総合職、一般職、技術職など複数の職種を同時に募集している場合、どの職種に応募するのかを明記します。- (例) 「営業職を希望いたします。」

- 希望勤務地:

全国に支社や事業所がある企業で、勤務地の希望がある場合は記入します。ただし、転勤の可能性について理解している姿勢も示すと良いでしょう。- (例) 「家族の介護の都合により、東京本社での勤務を希望いたします。」

- (例) 「当面は大阪支社での勤務を希望しますが、将来的な転勤は可能です。」

- 希望勤務時間(主にパート・アルバイト応募の場合):

パートやアルバイトに応募する場合は、勤務可能な曜日や時間帯を具体的に記入することが重要です。これにより、企業側はシフトが組めるかどうかを判断しやすくなります。- (例) 「平日週3日(月・水・金)、10:00~16:00の勤務を希望します。」

- (例) 「週4日以上の勤務を希望します。勤務時間については、ご相談させていただけますと幸いです。」

給与や休日など待遇面の希望について

多くの応募者が悩むのが、給与や休日といった待遇面に関する希望の書き方です。

原則として、選考の初期段階である履歴書に、具体的な給与額などを書くのは避けるのが賢明です。 なぜなら、「条件面ばかり気にしている」「柔軟性がない」といったネガティブな印象を与えかねないからです。給与や待遇に関する交渉は、一般的に内定後や最終面接の段階で行われます。

ただし、以下のようなケースでは、控えめに記載することが許容される場合もあります。

- 現在の給与を下回ると生活が困難になる場合:

どうしても譲れない最低ラインがある場合は、その旨を伝える必要があります。- (例) 「給与につきましては、現職の年収(〇〇〇万円)を考慮いただけますと幸いです。」

- 募集要項に給与幅が記載されている場合:

募集要項に「月給25万円~40万円」のように幅がある場合、希望額を伝えることでミスマッチを防げます。- (例) 「給与につきましては、前職での経験とスキルを鑑み、年収〇〇〇万円を希望いたします。」

上記のような特別な事情がない限り、待遇面については触れないのが一般的です。

特に希望がない場合は「貴社規定に従います」と書く

職種や勤務地の希望もなく、待遇面についても企業の定めに従うという場合は、空欄にせず、必ず何かしら記入するのがマナーです。

この場合に最も適切で、一般的に使われる表現が「貴社規定に従います」または「貴社の規定に準じます」です。

この一文を書いておくことで、「企業のルールを尊重し、それに従う意思がある」という協調性のある姿勢を示すことができます。また、記入欄を埋めることで、丁寧な印象も与えられます。「特になし」と書くことも間違いではありませんが、「貴社規定に従います」の方がよりビジネスライクで洗練された表現です。

この欄は、あくまで「どうしても伝えなければならない条件」がある場合にのみ使用するスペースだと考え、基本的には「貴社規定に従います」と記入しておくのが、最も安全で無難な対応と言えるでしょう。

履歴書を提出する方法とマナー

丁寧に作成した履歴書も、提出時のマナーが守られていなければ、最後の最後で評価を下げてしまう可能性があります。郵送、メール、手渡しの3つの方法それぞれに、守るべきルールとポイントがあります。

郵送で提出する場合

郵送は、伝統的な提出方法です。物理的な書類だからこそ、細部への配慮が求められます。

封筒の選び方と宛名の書き方

- 封筒の選び方:

履歴書や職務経歴書(通常はA4サイズ)を折らずにそのまま入れられる「角形A4号(角A4)」または「角形2号(角2)」の封筒を選びます。色は、清潔感がありフォーマルな印象を与える白色が最も適しています。茶封筒は事務的な用途で使われることが多く、応募書類には不向きとされる場合があります。 - 宛名の書き方:

黒の油性サインペンやボールペンを使い、丁寧な楷書で書きます。- 表面(宛先):

- 郵便番号を右上に記入します。

- 住所は都道府県から省略せずに、縦書きで記入します。ビル名や階数も忘れずに。

- 会社名、部署名も正式名称で記入します。

- 担当者名が分かっている場合は「〇〇部 〇〇様」、部署名までしか分からない場合は「〇〇部 御中」、担当者が不明な場合は「採用ご担当者様」と書きます。「御中」と「様」は併用できません。

- 表面左下: 赤色のペンで「履歴書在中」と書き、定規を使って四角で囲みます。これにより、受け取った側が他の郵便物と区別しやすくなります。

- 裏面(差出人): 封筒の左下に、自分の郵便番号、住所、氏名を記入します。封をしたら、中央に「〆」マークを書き入れます。

- 表面(宛先):

添え状(送付状)の役割と書き方

郵送で応募書類を送る際は、必ず「添え状(送付状)」を同封するのがビジネスマナーです。添え状は、誰が、何を、何のために送ったのかを伝える挨拶状の役割を果たします。

- 記載項目:

- 日付(投函日)

- 宛先(会社名、部署名、担当者名)

- 差出人情報(自分の氏名、住所、電話番号、メールアドレス)

- 件名(例:「応募書類の送付につきまして」)

- 頭語と結語(「拝啓」「敬具」が一般的)

- 本文(簡単な挨拶と応募の経緯、自己PRの要点など)

- 同封書類の一覧(「記」と「以上」を使って箇条書きで示す)

A4サイズの用紙1枚に簡潔にまとめましょう。

書類を入れる順番とクリアファイル

書類は、郵送中に折れたり汚れたりするのを防ぐため、無色透明のクリアファイルにまとめてから封筒に入れます。

入れる順番は、受け取った相手が確認しやすいように配慮します。上から以下の順になるように重ねましょう。

- 添え状

- 履歴書

- 職務経歴書

- その他の応募書類(ポートフォリオなど)

この順番でクリアファイルに入れ、封筒の表面と書類の表面の向きを揃えて封入します。

メールで提出する場合

近年、最も主流となっている提出方法です。デジタルのやり取りだからこそ、ファイル形式やメール本文の書き方に注意が必要です。

ファイル形式はPDFが基本

作成した履歴書や職務経歴書は、必ずPDF形式に変換してから送付します。

- なぜPDFか?: WordやExcelのままだと、相手のPC環境(OSやバージョンの違い)によってレイアウトが崩れてしまう可能性があります。また、第三者による内容の改ざんを防ぐ意味もあります。PDFは、どの環境でも同じように表示され、編集が困難なため、ビジネス文書のやり取りにおける標準形式となっています。

- ファイル名: 採用担当者が管理しやすいように、ファイル名は「履歴書_氏名_YYYYMMDD.pdf」「職務経歴書_氏名.pdf」のように、「書類名」「氏名」「日付」などを入れて分かりやすくしましょう。

メールの件名と本文の書き方(例文付き)

ビジネスメールの基本マナーを守り、簡潔で分かりやすい内容を心がけます。

- 件名: 採用担当者は毎日多くのメールを受け取ります。一目で「誰からの」「何の用件か」が分かるように、【応募の件】〇〇職希望/氏名(山田 太郎) のように具体的に記載します。

- 本文: 宛名、挨拶、応募の旨、添付ファイルの説明、結びの挨拶、署名を過不足なく記載します。

【メール本文 例文】

件名:【〇〇職応募の件】山田 太郎

株式会社〇〇

人事部 採用ご担当者様

はじめまして。

山田 太郎と申します。

貴社Webサイトにて〇〇職の募集を拝見し、

ぜひ応募させていただきたく、ご連絡いたしました。

履歴書と職務経歴書を本メールに添付いたしましたので、

ご査収くださいますようお願い申し上げます。

お忙しいところ恐縮ですが、

面接の機会をいただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

----------------------------------------------------

山田 太郎(やまだ たろう)

〒123-4567

東京都〇〇区〇〇1-2-3 〇〇マンション101号室

電話番号:090-1234-5678

E-mail:taro.yamada.2024@example.com

----------------------------------------------------

ファイルにパスワードを設定する方法

セキュリティ意識の高さを示すために、添付するPDFファイルにパスワードを設定する方法もあります。

その場合、ファイルを添付したメールでパスワードを知らせるのはセキュリティ上意味がありません。

- 1通目のメール: パスワードを設定したファイルを添付して送信する。本文に「パスワードは後ほど別メールにてお送りいたします。」と一言添える。

- 2通目のメール: パスワードのみを記載したメールを送信する。

この手順を踏むことで、より丁寧でセキュリティへの配慮がある印象を与えられます。

手渡しで提出する場合

面接の場で直接、履歴書を提出するケースです。対面だからこそのマナーが問われます。

持参する際の封筒の要不要

手渡しであっても、必ず封筒に入れて持参します。 むき出しのままカバンから出すのはマナー違反です。

- 郵送時と同じく、書類が折れないサイズの白い封筒を用意します。

- 表面には宛名を書き(担当者名が不明なら「採用ご担当者様」)、左下に赤字で「履歴書在中」と記載します。裏面には自分の住所・氏名を書きます。

- 封筒の封はしません。 すぐに取り出せるようにしておきます。

面接官への渡し方とタイミング

- タイミング: 面接官から「履歴書をご提出ください」と指示されたタイミングで渡します。自分から先に机の上に出すのは避けましょう。

- 渡し方:

- カバンから封筒を取り出します。

- その場で封筒からクリアファイルごと書類を取り出します。

- 面接官が読みやすい向きにして、両手で差し出します。この時、クリアファイルの下に封筒を重ねて台のようにして渡すと丁寧です。

- 「こちらが応募書類でございます。本日はよろしくお願いいたします。」と一言添えて、お辞儀をします。

面接官の目の前で、慌ててカバンの中を探すことがないよう、取り出しやすい場所に入れておきましょう。

履歴書の書き方に関するよくある質問

ここでは、履歴書を作成する上で多くの人が疑問に思う点について、Q&A形式でお答えします。

書き間違えた場合、修正液や修正テープを使ってもいい?

A:いいえ、原則として使用はNGです。

履歴書は、応募先企業に提出する公的な性格を持つビジネス文書です。修正液や修正テープを使用した形跡があると、「準備を怠っている」「注意力が散漫」「入社意欲が低い」といったネガティブな印象を与えかねません。また、誰が修正したか分からず、文書の信頼性も損なわれます。

手書きで作成していて一文字でも間違えてしまった場合は、面倒でも新しい用紙に最初から書き直すのが基本マナーです。この手間を惜しまない姿勢が、丁寧さや誠実さのアピールに繋がります。パソコン作成の場合は、簡単に修正できるのが大きなメリットですが、修正後の見直しを怠らないように注意が必要です。

空欄を作っても問題ない?

A:いいえ、空欄のまま提出するのは避けるべきです。

記入欄を空欄にしてしまうと、採用担当者から「記入漏れではないか」「質問に答える意欲がないのでは」と判断されてしまう可能性があります。すべての項目を埋めるのが基本です。

- 免許・資格欄: 書けるものが何もない場合は、「特になし」と記入します。

- 本人希望記入欄: 特に希望がない場合は、「貴社規定に従います」と記入するのが最も丁寧で適切な表現です。

- 趣味・特技欄など: どうしても書くことが思いつかない場合でも、何か一つでも見つけて記入する努力をしましょう。空欄は、自己アピールの機会を放棄していることと同じです。

「通勤時間」の書き方は?

A:自宅から応募先の勤務地までの「片道の最短所要時間」を記入します。

- 計算方法: インターネットの経路検索サービス(Googleマップなど)を利用して、ドア・ツー・ドア(自宅の玄関からオフィスの入口まで)の時間を算出します。徒歩、電車やバスの乗車時間、乗り換えの待ち時間などをすべて含めます。

- 単位: 算出した時間は、5分単位で切り上げて記入するのが一般的です。(例:計算結果が43分なら「45分」と記入)

- 交通手段: 複数の経路がある場合は、最も合理的で早いルートの時間を記入します。

採用担当者は、無理なく通勤できる距離かどうか、また交通費を算出する際の参考にしています。正確な時間を記入しましょう。

「扶養家族数」「配偶者の有無」の欄はどう書く?

A:事実をありのままに、正確に記入します。

これらの個人情報は、採用後の給与計算(家族手当など)や社会保険、税金の手続きに必要なため、企業側が把握しておくべき項目です。

- 配偶者の有無: 「有」「無」のどちらかに丸をつけます。

- 配偶者の扶養義務: 配偶者がいる場合、その配偶者の年収が税法上の扶養控除の対象となる範囲内(一般的に年間103万円以下など)であれば「有」、そうでなければ「無」に丸をつけます。

- 扶養家族数: 自分以外の扶養している家族の人数を記入します。配偶者を扶養している場合は、その配- 偶者も人数に含めます。例えば、配偶者と子供一人を扶養している場合は「2人」となります。

これらの項目がない履歴書(厚生労働省の様式例など)も増えていますが、欄がある場合は正直に記入しましょう。

アルバイト・パート用の履歴書の書き方は違う?

A:基本的な書き方は正社員用のものと全く同じです。ただし、アピールするポイントが少し異なります。

- 職歴欄: これまでのアルバイト経験を具体的に記入します。特に、応募する仕事内容と関連性の高い経験は、即戦力としてのアピールに繋がります。

- (例)「カフェ〇〇店にてホールスタッフとして勤務(3年間)。接客、レジ業務、新人教育を担当。」

- 志望動機: なぜそのお店(会社)で働きたいのか、なぜその仕事内容に興味を持ったのかを具体的に書きましょう。「家から近いから」だけでなく、「貴店の〇〇というコンセプトに共感し、自分もその一員としてお客様に喜んでいただきたい」といった熱意を伝えます。

- 本人希望記入欄: この欄が特に重要になります。勤務可能な曜日、時間帯、週に何日働きたいか、いつから勤務を開始できるかなどを具体的に、分かりやすく記入します。これにより、採用側はシフトの調整がしやすくなり、採用の可能性が高まります。

- (例)「勤務希望時間:平日17時~22時、土日祝は終日勤務可能です。週3~4日の勤務を希望します。」

【無料】すぐに使える履歴書テンプレートのダウンロード

履歴書をパソコンで作成する場合、一からフォーマットを作るのは大変です。そこで、一般的に無料で配布されているテンプレートを活用するのが効率的です。ここでは、代表的な履歴書のテンプレートの種類と、それぞれのファイル形式(Word/Excel/PDF)の特徴について解説します。

※この記事から直接ダウンロードはできませんが、各種テンプレートは厚生労働省のウェブサイトや、大手転職情報サイトなどで簡単に入手可能です。

JIS規格の履歴書テンプレート(Word/Excel/PDF)

- 特徴: JIS(日本産業規格)に準拠した、最も標準的で公的なフォーマットです。厚生労働省もこの様式を推奨しています。学歴・職歴欄が大きく、自己PRなどの欄は比較的小さめです。堅実で真面目な印象を与えやすく、応募先の業界や職種を選ばない汎用性の高さが魅力です。公務員や金融機関など、お堅いとされる業界への応募や、どのテンプレートを使えば良いか迷った場合に最適です。

一般用の履歴書テンプレート(Word/Excel/PDF)

- 特徴: 文具メーカーや転職サイトなどが独自に作成しているフォーマットです。自己PR欄や志望動機欄が広くとられているもの、趣味・特技欄で個性をアピールしやすいものなど、様々なバリエーションがあります。自分の経歴やアピールしたい強みに合わせて、最適なレイアウトのものを選べるのが最大のメリットです。特に、職務経験が浅い第二新卒の方や、ポテンシャルをアピールしたい場合に有効です。

転職用の履歴書・職務経歴書テンプレート(Word/Excel/PDF)

- 特徴: 職務経験が豊富な転職者向けに特化したフォーマットです。職歴欄がより詳細に書き込めるように工夫されていたり、活かせるスキルや実績をアピールする項目が設けられていたりします。多くの場合、職務経歴書とセットでデザインが統一されたテンプレートとして配布されており、両方提出する際に統一感のある応募書類を作成できます。キャリアを効果的に見せたい転職者におすすめです。

各ファイル形式の特徴

- Word: 文章の入力や編集がしやすく、長文の作成に向いています。多くの人が使い慣れているソフトであり、手軽に作成できるのが利点です。

- Excel: セルごとにレイアウトが区切られているため、文字数や配置の調整が直感的に行えます。日付や年齢の自動計算機能を使えるテンプレートもあり便利です。

- PDF: 主に印刷して手書きで記入する場合や、PCで入力フォーム付きのPDFに直接書き込む場合に使用します。PCで作成したWordやExcelのファイルは、最終的にこのPDF形式に変換して提出するのが基本です。