簿記2級の資格取得を検討している方の中には、「本当に転職で有利になるのだろうか?」「どんな仕事に活かせるのか具体的に知りたい」といった疑問や不安を抱えている方も多いでしょう。会計や経理の知識は、あらゆるビジネスの根幹をなす重要なスキルです。

この記事では、簿記2級が転職市場でどのように評価されるのか、その理由から具体的な職種、未経験からの転職成功のステップまで、網羅的に解説します。資格の価値を最大限に引き出し、自身のキャリアプランに活かすためのヒントが満載です。簿記2級という武器を手に、新たなキャリアの扉を開く準備を始めましょう。

目次

結論:簿記2級は転職に有利に働く

まず結論からお伝えすると、日商簿記2級は転職活動において有利に働く可能性が非常に高い資格です。特に経理・会計分野への転職を目指す場合や、数字に強いことをアピールしたい場合には、強力な武器となります。多くの企業の求人情報で「日商簿記2級以上」が応募条件や歓迎スキルとして明記されていることからも、その需要の高さがうかがえます。

しかし、一方で「資格を持っているだけでは意味がない」という声も耳にします。このセクションでは、なぜ簿記2級が有利なのか、そしてどのような場合にその効果が限定的になるのか、両方の側面から詳しく解説します。

簿記2級が「転職に有利」と言われる理由

簿記2級が転職市場で高く評価される理由は、単に「会計の知識がある」という事実以上に、ビジネスパーソンとしての基礎体力が備わっていることの証明になるからです。具体的には、以下の3つの大きな理由が挙げられます。

第一に、客観的なスキルの証明となる点です。企業活動において、お金の流れを正確に記録・管理する簿記の知識は不可欠です。簿記2級を取得していることで、企業の財務状況を示す重要な書類である「財務諸表」を理解し、作成する基礎的な能力があることを客観的に証明できます。採用担当者は、応募者が持つスキルを面接だけで正確に判断するのは困難ですが、簿記2級という公的な資格があれば、一定水準の会計知識を保有していると安心して評価できます。

第二に、汎用性が高く、多様なキャリアパスを描ける点です。会計や経理の機能を持たない企業は存在しません。そのため、簿記の知識は、製造業、小売業、IT、金融、サービス業など、あらゆる業界で求められます。また、活かせる職種も経理・財務に限りません。営業職であれば取引先の経営状況を分析したり、コスト意識を持った提案ができたりします。経営企画であれば、事業計画の策定や予算管理に知識を役立てられます。このように、特定の業界や職種に縛られず、幅広い選択肢の中から自身のキャリアを考えられるのが大きな魅力です。

第三に、学習意欲とポテンシャルのアピールにつながる点です。簿記2級は、片手間に取得できるほど簡単な資格ではありません。合格するためには、一定期間、計画的に学習を続ける必要があります。この資格を持っていることは、目標達成に向けて努力できる持続力や、自らスキルアップしようとする向上心の高さをアピールする材料になります。特に、未経験の職種へ挑戦する場合や社会人経験の浅い20代にとっては、ポテンシャルを評価してもらう上で大きなプラス要素となるでしょう。

これらの理由から、簿記2級は単なる資格というだけでなく、ビジネスにおける共通言語を習得している証として、転職市場で有利に働くのです。

ただし「簿記2級だけ」では不十分な場合もある

簿記2級が有利であることは間違いありませんが、「簿記2級さえ取得すれば、誰でも簡単に希望の職種に転職できる」と考えるのは早計です。資格の価値を過信してしまうと、転職活動が思うように進まない可能性もあります。

最も重要なのは、資格と実務経験のバランスです。特に、即戦力を求める経験者採用の求人では、資格の有無よりも「実際にどのような経理業務を行ってきたか」という実務経験が重視される傾向が強いです。例えば、30代以上で経理未経験の方が簿記2級を取得して経験者向けの求人に応募しても、実務経験豊富な他の候補者と比較されると、書類選考で苦戦する可能性があります。

また、希望する職種や企業によっては、簿記2級の知識だけでは不十分なケースもあります。例えば、高度な会計知識が求められる上場企業の経理部や、専門的な税務知識が必要な税理士事務所などでは、簿記1級や税理士試験の科目合格といった、より上位の資格や専門性が求められることがあります。

さらに、資格をどう活かしたいのかという目的意識も重要です。「なんとなく有利そうだから」という理由だけで資格を取得しても、面接で「なぜ簿記2級を取得したのですか?」「その知識を当社でどう活かしたいですか?」といった質問に具体的に答えられなければ、評価にはつながりにくいでしょう。

結論として、簿記2級は転職におけるスタートラインに立つための強力なパスポートです。しかし、ゴールテープを切るためには、簿記2級の知識を土台として、実務経験を積んだり、コミュニケーション能力やPCスキルといった他のスキルと組み合わせたり、明確なキャリアプランを描いたりすることが不可欠なのです。この点を理解し、戦略的に転職活動を進めることが成功への鍵となります。

日商簿記2級とは?

転職市場で高く評価される日商簿記2級ですが、具体的にどのような内容を学び、どのようなスキルが身につく資格なのでしょうか。ここでは、簿記の入門編である3級や、より専門的な1級との違いを比較しながら、簿記2級の全体像を明らかにします。

日商簿記検定は、日本商工会議所および各地商工会議所が実施する検定試験で、社会的に最も広く認知されている簿記資格の一つです。その中でも2級は「企業の財務担当者に必須の知識」と位置づけられており、実践的なスキルが身につくレベルとして企業からの評価が高いのが特徴です。

簿記3級との違い

簿記3級が「個人商店」レベルの経理を想定し、基本的な商業簿記の仕組みを学ぶ入門資格であるのに対し、簿記2級は「株式会社」の経理を対象とした、より高度で実践的な内容を学びます。両者の違いを理解することで、2級で得られるスキルの価値がより明確になります。

| 比較項目 | 日商簿記3級 | 日商簿記2級 |

|---|---|---|

| 対象 | 個人事業主 | 中小企業の株式会社 |

| 学習範囲 | 商業簿記のみ | 商業簿記 + 工業簿記(原価計算) |

| 商業簿記の内容 | ・基本的な仕訳 ・勘定科目 ・試算表 ・精算表 ・財務諸表の初歩 |

・特殊な商品売買 ・有価証券、固定資産 ・税金(法人税等) ・連結会計(初歩) ・本支店会計 |

| 目的 | 経理関連書類の基本的な読解力と、青色申告書類の作成など、小規模企業の経理事務に役立つ知識の習得 | 株式会社の経営管理に不可欠な財務諸表の読解力と、コスト管理や経営分析の基礎となる原価計算の知識の習得 |

(参照:日本商工会議所 簿記検定試験出題区分表)

最大の違いは、「工業簿記」が試験範囲に追加される点です。商業簿記が外部から商品を仕入れて販売する「商業」を対象とするのに対し、工業簿記は自社工場で製品を製造・販売する「工業(製造業)」を対象とします。工業簿記では、製品を1つ作るのにかかった費用(=原価)を計算する「原価計算」を学びます。この知識は、製造業におけるコスト管理や価格設定、利益計画に直結するため、非常に重要です。

また、商業簿記の範囲も大幅に広がります。3級では扱わなかった株式の発行(資本金)や、他の会社を支配・従属させるための連結会計の初歩、銀行からの借り入れ、複雑な固定資産の処理など、株式会社の会計処理に必要な論点が網羅されています。これにより、企業のより複雑な経済活動を数字で理解し、記録する能力が身につきます。

要するに、簿記3級が「ビジネスの基本的なお金の流れを理解する」レベルだとすれば、簿記2級は「企業の財政状態と経営成績を正しく把握し、経営管理に役立つ情報を提供する」レベルへとステップアップする資格と言えるでしょう。

簿記1級との違い

簿記2級が実務レベルで高く評価される一方、その上位資格として簿記1級が存在します。簿記1級は、公認会計士や税理士といった会計系国家資格への登竜門とも言われ、極めて高度な専門知識が求められます。

| 比較項目 | 日商簿記2級 | 日商簿記1級 |

|---|---|---|

| 対象 | 中小企業の株式会社 | 大企業の株式会社 |

| 学習範囲 | 商業簿記、工業簿記 | 会計学、商業簿記、工業簿記、原価計算(4科目) |

| 内容の深さ | 実践的な会計処理の基本を網羅 | 会計基準や会社法など、法規に基づいた理論的な背景から深く学習。意思決定会計や業績評価会計など、より高度な管理会計も含む。 |

| 目的 | 財務諸表の読解と作成、基本的な原価計算能力の習得 | 経営管理や経営分析能力の習得。会計のスペシャリストとして、会計法規を理解し、経営戦略に活かすレベル。 |

| 社会的評価 | 企業の経理・財務担当者として十分な知識レベル | 大企業の経理・財務幹部候補、会計のプロフェッショナル。税理士試験の受験資格が得られる。 |

(参照:日本商工会議所 簿記検定試験出題区分表)

簿記1級は、2級の内容をさらに深化させ、会計基準の背景にある「なぜ、そのような処理をするのか」という理論的な部分(会計学)まで踏み込みます。また、工業簿記・原価計算も、企業の将来の意思決定に役立てるための「意思決定会計」や、部門ごとの業績を評価する「業績評価会計」といった、より経営層に近い視点での知識が問われます。

簿記2級が「財務諸表を作れる・読める」レベルであるのに対し、簿記1級は「財務諸表を分析し、経営課題の発見や戦略立案に活かせる」レベルと言えるでしょう。転職市場においては、ほとんどの企業の経理・財務求人では簿記2級で十分通用しますが、上場企業の連結決算担当や、経営企画、IRといった専門性の高いポジションでは、簿記1級レベルの知識が求められることがあります。

簿記2級で身につくスキル

簿記3級や1級との違いを踏まえると、簿記2級を取得することで具体的に以下のようなスキルが身につきます。

- 財務諸表の作成・読解スキル

貸借対照表(B/S)、損益計算書(P/L)、キャッシュ・フロー計算書(C/S)といった財務三表の構造を深く理解し、自社の経営活動をこれらの書類に正確に落とし込むことができます。逆に、取引先や競合他社の財務諸表を読み解き、「この会社は儲かっているのか(収益性)」「倒産のリスクはないか(安全性)」「効率的に事業を運営できているか(効率性)」といった経営状況を数字に基づいて客観的に分析する力が養われます。 - 原価計算(コスト管理)スキル

工業簿記を学ぶことで、製品やサービスのコスト構造を理解できるようになります。「どの工程でどれくらいの費用がかかっているのか」「無駄なコストは発生していないか」を把握し、コスト削減や適正な販売価格の設定に貢献することができます。このスキルは製造業だけでなく、IT業界でのプロジェクト原価管理や、サービス業でのメニュー価格設定など、幅広い分野で応用可能です。 - 経営分析の基礎スキル

財務諸表の数値をただ眺めるだけでなく、売上高総利益率や自己資本比率といった経営指標を用いて分析する基礎が身につきます。これにより、自社の強みや弱みを定量的に把握し、経営改善に向けた具体的なアクションを考えるための土台ができます。

これらのスキルは、経理・会計の専門職はもちろんのこと、あらゆるビジネスパーソンにとって重要な「数字でビジネスを語る能力」の根幹をなすものです。簿記2級の学習は、この普遍的なビジネススキルを体系的に習得するための最適なプロセスと言えるでしょう。

簿記2級が転職市場で評価される4つの理由

なぜ多くの企業が、採用活動において簿記2級の保有者を求めるのでしょうか。その背景には、この資格が単なる知識の証明に留まらず、ビジネスパーソンとしての信頼性やポテンシャルを示す指標となっていることがあります。ここでは、簿記2級が転職市場で具体的に評価される4つの理由を深掘りしていきます。

① 経理・会計の専門知識を証明できる

これが最も直接的で強力な理由です。簿記2級は、企業会計に関する一定レベルの専門知識と技能を有していることの客観的な証明となります。

企業活動は、日々の取引の積み重ねです。商品を売り上げ、材料を仕入れ、経費を支払い、給与を支払う。これらのお金の動きを、複式簿記というルールに従って正確に記録し、最終的に企業の財政状態や経営成績を示す「財務諸表」としてまとめるのが経理・会計の役割です。この一連のプロセスを理解し、適切に処理できる能力は、会社の根幹を支える上で不可欠です。

面接の場で「私には会計の知識があります」と口頭でアピールしても、そのレベルを客観的に示すことは困難です。しかし、「日商簿記2級を取得しています」と伝えれば、採用担当者は「株式会社の基本的な会計処理は一通り理解しているな」「財務諸表の作成や読解に関する基礎はできているな」と、応募者のスキルレベルを具体的かつ客観的に把握できます。

特に、未経験から経理職を目指す場合、実務経験がない分、この客観的な証明は極めて重要になります。簿記2級は、実務に入るための前提知識が備わっていることを示す入場券のような役割を果たし、「この人なら基礎から教えれば早く戦力になってくれそうだ」という期待感を採用担当者に与えることができるのです。

② 財務諸表を読み解く力が身につく

簿記2級の学習を通じて得られるのは、帳簿をつける技術だけではありません。むしろ、それ以上に価値があるのが「財務諸表を読み解く力」、すなわち企業の経営状態を数字で理解する能力です。

貸借対照表(B/S)を見れば、その会社がどれだけの資産を持ち、その資産をどのような形で調達したのか(負債・純資産)という財政状態(安全性)がわかります。損益計算書(P/L)を見れば、一定期間にどれだけの収益を上げ、どれだけの費用を使い、最終的にいくら儲かったのかという経営成績(収益性)がわかります。

この能力は、経理・財務部門の社員にとって必須であることは言うまでもありません。しかし、その価値は他の職種においても絶大です。

例えば、営業職であれば、取引先の財務諸表を分析することで、その会社の支払い能力や将来性を判断できます。「この会社は自己資本比率が低いから、大きな取引には与信管理を徹底しよう」「利益率が改善しているから、さらなる設備投資の提案ができそうだ」といった、より戦略的で説得力のある営業活動が可能になります。

また、経営企画やマーケティングの担当者であれば、自社の財務状況を正しく理解することで、費用対効果を意識した事業計画や販売戦略を立案できます。限られた予算の中で最大の効果を生み出すためには、どの指標を改善すべきかを数字で考える力が不可欠です。

このように、財務諸表はビジネスにおける「共通言語」です。簿記2級を通じてこの言語を習得することは、部署や役職を超えて、会社の状況を正しく理解し、論理的な意思決定を下すための基礎体力を養うことにつながるのです。

③ あらゆ

る業界・職種で需要がある

簿記の知識の最大の強みは、その圧倒的な汎用性にあります。利益を追求する営利企業である以上、業種や規模を問わず、必ず会計処理は発生します。メーカー、商社、小売、IT、金融、不動産、医療、サービス業など、活躍の場が特定の業界に限定されないため、自身の興味やキャリアプランに合わせて柔軟に転職先を選ぶことができます。

例えば、ある業界が不況に見舞われたとしても、別の好調な業界へキャリアチェンジを図ることが比較的容易です。これは、特定の業界でしか通用しない専門スキルとは大きく異なる点であり、長期的なキャリアを考えた際の安定性、つまり「食いっぱぐれない」スキルとしての価値を高めています。

さらに、需要があるのは経理・財務といった専門職に限りません。前述の通り、営業、経営企画、マーケティング、さらには仕入れ・購買、生産管理、人事(給与計算など)といった、一見すると会計とは直接関係なさそうな職種でも、コスト意識や計数管理能力が求められる場面は非常に多いです。

求人情報を見てみると、「営業職(歓迎スキル:簿記2級)」や「コンサルタント(簿記2級程度の会計知識がある方)」といった記載を頻繁に目にします。これは、企業が職種を問わず、数字に基づいて物事を考え、説明できる人材を求めていることの表れです。簿記2級の資格は、こうした幅広い職種への扉を開く鍵となり得るのです。

④ 学習意欲や向上心を示せる

最後の理由は、資格取得という事実そのものが、応募者のポジティブなヒューマンスキルを証明するという点です。

日商簿記2級の合格率は、回によって変動はあるものの、おおむね15%~30%程度で推移しています。これは決して簡単な試験ではなく、合格するためには一般的に250~350時間程度の学習が必要とされています。働きながらこの学習時間を確保し、計画的に勉強を続けて目標を達成したという経験は、それ自体が素晴らしい成功体験です。

採用担当者は、この事実から以下のような応募者の人物像を読み取ります。

- 目標設定能力と計画性:合格という目標を設定し、そこから逆算して学習計画を立て、実行できる。

- 自己管理能力と継続力:仕事やプライベートと両立しながら、コツコツと努力を続けることができる。

- 向上心と学習意欲:現状に満足せず、自らのスキルを高めようとする意欲がある。

これらの能力は、どんな仕事をする上でも重要となる基本的な素養です。特に、社会人経験が浅い20代や、未経験の業界・職種に挑戦する求職者にとっては、実績や経験を補う強力なアピール材料となります。面接で「なぜこの資格を取ろうと思ったのですか?」と問われた際に、自身のキャリアプランと結びつけて学習の動機を語ることができれば、目的意識の高さも示すことができるでしょう。

このように、簿告2級は単なる知識の証明に終わらず、その取得プロセスを通じて培われた姿勢や意欲も評価の対象となる、非常にコストパフォーマンスの高い資格なのです。

簿記2級を活かせる仕事・職種9選

簿記2級の知識は、その汎用性の高さから実に多くの仕事で役立ちます。経理や会計事務所といった専門職はもちろん、一見すると関係が薄そうに見える職種でも、コスト感覚や分析能力が強みとなります。ここでは、簿記2級の資格を活かせる代表的な9つの仕事・職種を、具体的な業務内容と求められるスキルを交えて紹介します。

① 経理・財務

経理・財務は、簿記2級の知識を最も直接的に活かせる花形の職種です。企業の血液ともいえる「お金」の流れを管理し、経営の根幹を支える重要な役割を担います。

- 経理の主な仕事:日々の伝票起票や仕訳入力、売掛金・買掛金の管理、経費精算、月次・四半期・年次決算業務など。簿記2級で学ぶ仕訳や勘定科目、財務諸表作成の知識がそのまま業務に直結します。

- 財務の主な仕事:資金繰りの管理、金融機関からの資金調達、予算の策定・管理、余剰資金の運用など、より未来志向で戦略的な業務が中心です。財務諸表を分析して会社の資金状況を把握する力が不可欠であり、簿記2級の知識がその土台となります。

未経験からこの分野に転職する場合、まずは日々の仕訳や経費精算といった定型的な業務からスタートし、徐々に月次決算、年次決算と担当範囲を広げていくのが一般的です。簿記2級を持っていれば、業務の全体像を理解しやすいため、成長スピードが速い傾向にあります。

② 会計事務所・税理士事務所

会計事務所や税理士事務所は、クライアントである中小企業の経理・税務をサポートする専門家集団です。ここでも簿記2級の知識は高く評価されます。

- 主な仕事:クライアント企業の記帳代行(会計ソフトへの入力)、月次試算表の作成、決算書の作成補助、税務申告書の作成補助などが中心となります。様々な業種のクライアントを担当するため、多様な会計処理に触れることができ、短期間で実践的なスキルを磨くことができます。

- キャリアパス:事務所での実務経験を積みながら、さらに上位の資格である税理士や公認会計士を目指す人も多くいます。また、事務所での経験を活かして、事業会社の経理・財務部門へ転職するキャリアパスも考えられます。

未経験者を採用する事務所も多く、簿記2級は採用の際の必須条件となっているケースがほとんどです。将来的に税理士を目指す方にとって、実務経験を積みながら勉強を続けられる理想的な環境と言えるでしょう。

③ 営業職

意外に思われるかもしれませんが、簿記2級の知識は営業職においても強力な武器となります。現代の営業は、単に商品やサービスを売り込むだけでなく、顧客の課題を解決するソリューション提案が求められます。

営業で評価される理由

- 顧客の経営状況の把握:商談相手の企業の財務諸表を読み解くことができれば、その会社が今どのような経営課題を抱えているのか(例:コスト削減、設備投資、資金繰り改善など)を推測できます。これにより、顧客のニーズに刺さる、的確な提案が可能になります。

- 説得力のある提案:自社の商品やサービスを導入することで、顧客のコストがどれだけ削減できるのか、あるいは売上がどれだけ向上するのかを、具体的な数字でシミュレーションして示すことができます。根拠のある数字に基づいた提案は、顧客の信頼を得やすくなります。

- 採算意識の向上:自身の営業活動にかかるコストや、販売する商品の原価を意識できるようになります。これにより、単に売上を上げるだけでなく、会社にとって利益のある取引を優先するという、より経営者に近い視点を持つことができます。

「数字に強い営業」は、他の営業担当者と差別化を図る上で大きなアドバンテージとなります。

④ 販売・仕入れ管理

小売業や卸売業、メーカーなどにおける販売職や仕入れ(購買)担当者も、簿記2級の知識を活かせる職種です。特に、工業簿記で学ぶ原価計算や在庫管理の知識が役立ちます。

- 主な仕事:販売職であれば、店舗や部門の売上・利益管理、在庫管理、値引き販売の判断などが挙げられます。仕入れ担当であれば、仕入価格の交渉、発注量の決定、在庫コストの管理などが主な業務です。

- 活かせる知識:「売上総利益(粗利)」を最大化するという意識が重要になります。どの商品を、いくらで、いくつ仕入れて、いくらで売るか。過剰在庫はコストを圧迫するため、適切な在庫水準を保つ必要があります。簿記の知識は、これらの判断を感覚ではなく、数字に基づいて行うための助けとなります。

⑤ コンサルティングファーム

経営コンサルタント、特に財務・会計系のコンサルタントを目指す場合、簿記2級は最低限の基礎知識として必須とされます。

- 主な仕事:クライアント企業の経営課題を分析し、解決策を提案・実行支援します。財務コンサルタントであれば、M&A(企業の合併・買収)のアドバイザリー、事業再生支援、資金調達支援など、高度な専門性が求められます。

- 活かせる知識:コンサルタントの仕事の基本は、企業の現状を正確に分析することから始まります。その際、財務諸表の分析は不可欠です。簿記2級で学ぶ財務分析のスキルは、企業の強み・弱みを特定し、課題解決の糸口を見つけるための第一歩となります。もちろん、実務では簿記1級や公認会計士レベルの高度な知識が求められますが、簿記2級はその入門として最適です。

⑥ 金融業界(銀行・証券会社など)

銀行の融資担当者や、証券会社のアナリスト、法人営業など、金融業界でも簿記の知識は必須スキルです。

- 銀行での活用:融資先の企業の財務状況を審査する「与信業務」において、財務諸表の分析能力は不可欠です。企業の安全性や収益性を評価し、融資額や金利を決定する際の重要な判断材料となります。

- 証券会社での活用:企業の株式価値を評価するアナリストや、M&Aのアドバイザリー業務などでは、極めて高度な財務分析能力が求められます。簿記2級で学ぶ連結会計やキャッシュ・フロー計算書の知識は、企業価値評価の基礎となります。

金融業界は専門性が高い分、未経験からの転職は容易ではありませんが、簿記2級と他の強み(例えば営業経験)を組み合わせることで、キャリアチェンジの可能性が生まれます。

⑦ 経営企画

経営企画は、社長や経営陣の右腕として、会社全体の舵取りを担う部署です。全社的な視点が求められるため、会計知識は必須と言えます。

- 主な仕事:中期経営計画の策定、年度予算の編成と実績管理、新規事業の企画・立案、M&Aの検討など、その業務は多岐にわたります。

- 活かせる知識:会社の数字を網羅的に理解し、未来の姿を描くのが経営企画の役割です。過去の財務データを分析して課題を抽出し、それに基づいて未来の売上や利益を予測し、事業計画に落とし込んでいきます。簿記2級で養われる財務分析力や予算管理の考え方は、まさに経営企画の業務そのものです。

⑧ 一般事務

「事務職」と一括りにされがちですが、その業務内容は多岐にわたります。中でも、請求書の発行や経費精算、伝票整理といった経理補助的な業務を含む一般事務の求人では、簿記2級の資格が歓迎されるケースが多くあります。

- 主な仕事:書類作成、電話・来客応対、備品管理といった一般的な事務作業に加え、小口現金の管理や簡単な伝票入力などを任されることがあります。

- 活かせる知識:簿記の知識があれば、自分が処理している伝票が、会社の会計帳簿の中でどのように位置づけられるのかを理解できます。これにより、ミスなく正確に業務を遂行できるだけでなく、業務改善の提案なども可能になります。将来的に経理専門職へのステップアップを考えている場合、まずは一般事務として経験を積むというキャリアパスも有効です。

⑨ IR(インベスター・リレーションズ)

IRは、上場企業が株主や投資家に対して、経営状況や財務内容、今後の事業戦略などを説明する活動のことです。

- 主な仕事:決算説明会の企画・運営、投資家向け資料(決算短信、有価証券報告書など)の作成、株主やアナリストからの問い合わせ対応などが中心です。

- 活かせる知識:自社の財務状況を、専門家である投資家に対して分かりやすく、かつ正確に説明する必要があります。そのためには、財務諸表の数値を深く理解していることが大前提となります。簿記2級の知識は、IR担当者として必須の基礎知識であり、より上位の簿記1級や公認会計士の資格を持つ人も多く活躍している専門性の高い職種です。

簿記2級が転職で「意味ない」と言われるケースと対策

「簿記2級は転職に有利」と解説してきましたが、一方で「取得したけれど、転職で役に立たなかった」「意味ない」という声が聞かれるのも事実です。なぜ、そのような状況が生まれてしまうのでしょうか。ここでは、簿記2級の価値が発揮されにくい3つの典型的なケースと、その対策について具体的に解説します。資格を「宝の持ち腐れ」にしないために、ぜひ押さえておきましょう。

資格取得がゴールになっている

最も陥りがちなのが、「資格を取ること」自体が目的化してしまうケースです。転職を有利に進めたい、スキルアップしたいという漠然とした動機で勉強を始め、晴れて合格したものの、「さて、この知識をどうしよう?」と、その先の活用方法を全く考えていないパターンです。

このような状態では、応募書類の自己PR欄に「簿記2級の知識を活かして貴社に貢献したいです」と書くことはできても、面接で「具体的に、どのように貢献できると思いますか?」と深掘りされた際に、説得力のある回答ができません。

採用担当者は、応募者が資格を持っていること自体よりも、「その資格取得を通じて得た知識やスキルを、自社でどのように活かしてくれるのか」という点に最も関心があります。資格取得がゴールになってしまっている人は、この問いに答えるための準備ができていません。そのため、「ただ資格を持っているだけの人」「目的意識が低い人」という印象を与えてしまい、結果的に「意味なかった」と感じることになるのです。

実務経験が不足している

次に多いのが、応募する求人のレベルと、自身のスキル(特に実務経験)がミスマッチを起こしているケースです。特に、経理・財務分野での転職において顕著に見られます。

転職市場には、大きく分けて「未経験者歓迎(ポテンシャル採用)」の求人と、「即戦力(経験者採用)」の求人が存在します。簿記2級は、未経験者が経理職のスタートラインに立つためのパスポートとして非常に有効です。しかし、管理職候補や、高度な専門性が求められる即戦力求人においては、「簿記2級+数年以上の実務経験」がセットで求められるのが一般的です。

例えば、経理の実務経験が全くない30代の方が、簿記2級を取得したからといって、上場企業の「連結決算担当(経験5年以上)」といった求人に応募しても、採用される可能性は極めて低いでしょう。企業側は、すぐにでも第一線で活躍してくれる人材を求めているため、資格だけでは実務経験豊富な他の候補者に太刀打ちできません。

このように、自身の経験値を度外視して、資格の力だけで高望みをしてしまうと、書類選考で落ち続け、「簿記2級なんて意味ないじゃないか」という結論に至ってしまうのです。

簿記の知識が不要な職種を希望している

これは当然のことですが、簿記の知識が業務内容と直接的・間接的にほとんど関連しない職種を希望する場合、資格のアピール効果は限定的になります。

例えば、プログラマーやデザイナー、研究開発職といった、高度な専門技術が求められるクリエイティブ職や技術職では、ポートフォリオ(作品集)や過去の開発実績の方が、簿記資格よりもはるかに重要視されます。もちろん、自己PRの一環として「コスト管理の意識も持っています」と補足的にアピールすることはできますが、それが採用の決め手になることは稀でしょう。

自分が目指す職種で、簿記の知識がどのように評価されるのかを客観的に見極める必要があります。その職種で最も重視されるスキルや経験からかけ離れたアピールをしても、採用担当者には響きません。アピールすべきポイントがずれている場合、「簿記2級は役に立たなかった」と感じてしまう可能性があります。

対策:実務経験や他のスキルと組み合わせる

では、どうすれば簿記2級を「意味ある」資格として転職に活かすことができるのでしょうか。その答えは、「簿記2級 × 〇〇」という掛け合わせの発想を持つことです。簿記2級を単体のスキルとして見るのではなく、他の要素と組み合わせることで、その価値を何倍にも高めることができます。

- 簿記2級 × 実務経験

これが最も強力な組み合わせです。たとえ経理の専門職でなくても、これまでの職務経験の中に、簿記の知識と結びつけられる要素は必ずあるはずです。- 営業経験者:「簿記2級で学んだ財務分析の知識を活かし、前職では担当顧客の経営状況を分析した上で、資金繰りを改善する提案を行い、大型受注に繋げました。」

- 販売経験者:「店舗の在庫管理を担当していました。簿記2級の原価計算の知識を応用し、滞留在庫の評価損を算出して廃棄ロスを削減し、店舗の利益率を2%改善しました。」

このように、過去の経験を会計の言葉で語れるようにすることで、単なる経験談が、再現性のあるスキルアピールへと昇華します。

- 簿記2級 × PCスキル

現代の経理業務は、会計ソフトとExcelなくしては成り立ちません。簿記2級の知識に加えて、高度なExcelスキル(VLOOKUP関数、ピボットテーブル、マクロなど)があれば、鬼に金棒です。「会計知識があり、データの集計・分析も得意」という人材は、業務効率化に貢献できると見なされ、市場価値が格段に上がります。MOS(マイクロソフト オフィス スペシャリスト)などの資格を取得するのも良いでしょう。 - 簿記2級 × 語学力

外資系企業や、海外に拠点を持つ日系グローバル企業では、「簿記2級 × 英語力(TOEICなど)」の組み合わせが非常に高く評価されます。英文での会計報告や、海外拠点とのコミュニケーションが発生するため、語学力のある経理人材は引く手あまたです。年収アップも大きく期待できます。 - 簿記2級 × コミュニケーション能力

経理は黙々とパソコンに向かう仕事というイメージがあるかもしれませんが、実際には他部署との連携が不可欠です。営業部に売上データの確認をしたり、各部署に経費精算のルールを説明したりと、コミュニケーション能力が求められる場面は多々あります。面接では、簿記の専門知識を、専門外の人にも分かりやすく説明できる能力をアピールすることが重要です。

このように、簿記2級を自分のキャリアの「土台」と位置づけ、その上にどんなスキルや経験を積み上げていくかを戦略的に考えることが、「意味ない」資格にしないための最も重要な対策なのです。

簿記2級取得者の転職市場での価値と年収

簿記2級の資格取得を考える上で、最も気になる点の一つが「実際にどれくらいの年収が期待できるのか」ということでしょう。資格の価値は、最終的に収入という形で現れる部分も大きいです。ここでは、簿記2級取得者の転職市場における価値と、年収の目安について、未経験者と経験者の違いにも触れながら解説します。

簿記2級取得者の平均年収

簿記2級取得者の年収は、本人の年齢、実務経験、勤務する企業の規模や業種、地域、そして組み合わせる他のスキルによって大きく変動するため、「平均年収は〇〇万円です」と断定することは困難です。しかし、各種求人サイトや転職エージェントが公開している情報から、ある程度の相場観を掴むことは可能です。

一般的に、簿記2級を活かせる職種(経理・財務など)の年収レンジは、350万円~600万円程度がボリュームゾーンとされています。

| 経験・スキルレベル | 年収目安 | 主なポジション |

|---|---|---|

| 未経験・ポテンシャル層 | 300万円~450万円 | ・経理アシスタント ・一般企業の経理担当(メンバー) ・会計事務所スタッフ |

| 実務経験者(3~5年程度) | 400万円~600万円 | ・中小企業の経理主任・リーダー ・上場企業の経理担当(メンバー) ・財務担当 |

| 経験豊富なスペシャリスト | 550万円~800万円以上 | ・経理マネージャー(課長クラス) ・財務スペシャリスト ・経営企画、IR担当 |

この表からも分かる通り、簿記2級はあくまでキャリアのスタート地点や土台となる資格であり、その後の年収を決定づけるのは、実務経験や役職、専門性です。未経験からスタートした場合でも、着実に経験を積み、スキルを磨いていくことで、年収600万円以上を目指すことは十分に可能です。

特に、連結決算や開示業務、税務、管理会計といった専門性の高いスキルを身につけたり、マネジメント経験を積んだり、あるいは英語力を掛け合わせたりすることで、年収はさらに上のレンジへと上がっていきます。簿記2級は、そうした高年収キャリアへの扉を開くための鍵と言えるでしょう。

未経験と経験者での年収の違い

転職市場において、年収を決定する最も大きな要因は「実務経験」です。そのため、同じ簿記2級の資格を持っていても、未経験者と経験者では提示される年収に明確な差が生まれます。

【未経験者の場合】

経理や会計の分野で実務経験が全くない場合、20代であればポテンシャル採用として、年収300万円~400万円程度からのスタートが一般的です。企業側は、現時点でのスキルよりも、今後の成長性に期待して採用するため、「育成」を前提とした給与水準となります。この段階では、簿記2級の資格は「最低限の知識があり、学習意欲が高い」というポテンシャルを示すための重要な証明書となります。

30代以降で未経験から転職する場合は、20代よりも若干ハードルが上がります。企業側も即戦力性を求める傾向が強まるため、前職での経験(例えば営業職での計数管理能力など)を、いかに会計の仕事と結びつけてアピールできるかが重要になります。年収は前職の給与にも影響されますが、350万円前後からのスタートとなるケースが多いでしょう。

【経験者の場合】

一方、経理・財務部門での実務経験がある方が簿記2級を取得して転職する場合、年収は大きく変わってきます。

- 経験3年程度:日次・月次決算を一人で担当できるレベルであれば、年収400万円~550万円が目安となります。現職よりも規模の大きな会社や、より専門性の高い業務に挑戦することで、年収アップを実現しやすくなります。

- 経験5年以上:年次決算や税務申告補助、後輩の指導など、幅広い業務をこなせるレベルであれば、年収500万円~700万円も視野に入ります。リーダーや主任といった役職での転職も可能になってくるでしょう。

- マネジメント経験や専門スキルあり:課長クラスのマネジメント経験や、連結決算、IFRS(国際財務報告基準)、M&Aといった高度な専門知識を持つ場合は、年収700万円以上を狙うことができます。このレベルになると、簿記2級は「持っていて当たり前」の基礎知識となり、より上位の資格(簿記1級、公認会計士、税理士など)や実績が評価されます。

このように、簿記2級は転職市場における価値を高める有効な手段ですが、年収を大きく左右するのは、あくまで「その知識をどう活かして、どのような実務経験を積んできたか」という点です。資格取得をゴールとせず、継続的にスキルと経験を積み上げていくことが、理想の年収を実現するための王道と言えるでしょう。

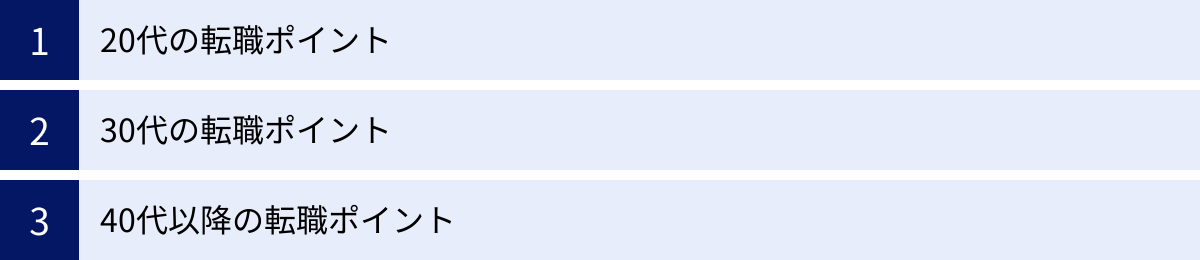

【年代別】簿記2級を活かした転職のポイント

簿記2級を活かした転職戦略は、年齢によって求められるものやアピールすべきポイントが異なります。企業側が各年代に期待する役割を理解し、それに合わせた準備をすることが成功の鍵です。ここでは、20代、30代、40代以降の年代別に、転職を成功させるためのポイントを解説します。

20代の転職ポイント

20代、特に第二新卒を含む20代前半は、ポテンシャルが最も重視される年代です。実務経験が浅い、あるいは未経験であっても、将来性や学習意欲の高さを示すことができれば、経理・会計分野へのキャリアチェンジが最も成功しやすい時期と言えます。

- アピールすべきポイント:

- 学習意欲と向上心:簿記2級を取得したこと自体が、自己投資を惜しまない前向きな姿勢の証明になります。「なぜ簿記を学ぼうと思ったのか」「今後どのようなスキルを身につけていきたいか」を熱意をもって語れるように準備しましょう。

- 素直さと吸収力:未経験からのスタートであれば、最初は先輩や上司から業務を教わる立場になります。「新しいことを素直に吸収し、一日も早く戦力になりたい」という謙虚な姿勢を示すことが重要です。

- 基本的なPCスキル:ExcelやWordといった基本的なPC操作スキルは必須です。特に関数(SUM、IF、VLOOKUPなど)やショートカットキーを使いこなせると、事務処理能力の高さをアピールできます。

- 転職戦略:

- 「未経験者歓迎」の求人を狙う:教育体制が整っている企業や、ポテンシャル採用を積極的に行っている企業にターゲットを絞りましょう。企業の規模にこだわりすぎず、まずは実務経験を積める環境に身を置くことが最優先です。

- 会計事務所や税理士事務所も視野に:多様なクライアントの経理業務に触れることができるため、短期間で集中的にスキルを習得できます。将来のキャリアの土台作りとして非常に有効な選択肢です。

- 現職との関連性を探す:たとえ異業種・異職種からの転職でも、現職の経験と簿記の知識を結びつける工夫をしましょう。「営業職で予算管理をしていた」「販売職で在庫管理をしていた」など、数字に関わった経験を具体的に伝えることができれば、評価は格段に上がります。

20代のうちは、失敗を恐れずに挑戦できるのが最大の強みです。簿記2級をパスポートに、新たなキャリアの扉を積極的に叩いてみましょう。

30代の転職ポイント

30代になると、ポテンシャルに加えて、これまでの社会人経験で培った実務能力や専門性が問われるようになります。未経験からのキャリアチェンジも可能ですが、20代の頃よりは計画的かつ戦略的に進める必要があります。

- アピールすべきポイント:

- 簿記2級 × 〇〇の掛け合わせ:前職までの経験と簿記2級の知識をどう掛け合わせ、企業に貢献できるのかを具体的に示す必要があります。例えば、「前職のIT業界の知識と会計知識を活かし、IT企業の経理として専門性の高い業務に対応できます」「マネジメント経験があるので、将来的には経理チームのリーダーとして貢献したいです」といったアピールが有効です。

- 即戦力性:30代の採用では、企業側もある程度の即戦力性を期待します。経理経験者であれば、月次・年次決算の経験や、特定の会計ソフトの使用経験などを具体的にアピールしましょう。未経験者の場合でも、前職で培った問題解決能力やコミュニケーション能力など、業種を問わず活かせるポータブルスキルを強調することが重要です。

- 転職戦略:

- キャリアプランの明確化:なぜこのタイミングで経理・会計の道に進むのか、5年後、10年後にどうなっていたいのか、というキャリアプランを明確に語れるようにしておく必要があります。目的意識の高さは、採用担当者に安心感と期待感を与えます。

- 業界知識を活かす:同業界内での職種チェンジは、比較的成功しやすいパターンです。例えば、建設業界の営業から、同業界の建設会社の経理へ転職する場合、業界特有の会計処理(建設業会計など)への理解が早いと期待され、有利に働くことがあります。

- 年収に固執しすぎない:未経験からのキャリアチェンジの場合、一時的に年収が下がる可能性も受け入れる覚悟が必要です。目先の年収よりも、3年後、5年後を見据えて、着実にスキルアップできる環境を選ぶという視点も大切です。

30代の転職は、これまでのキャリアの棚卸しと、未来への投資という両方の側面を持ちます。簿記2級を軸に、自身の市場価値を冷静に分析し、戦略を練ることが成功への道筋です。

40代以降の転職ポイント

40代以降の転職は、これまでのキャリアで築き上げた高度な専門性やマネジメント経験が絶対的な評価軸となります。この年代において、簿記2級は「持っていて当たり前」の基礎知識であり、資格単体でのアピール力は限定的です。

- アピールすべきポイント:

- マネジメント経験:部下やチームを率いて成果を上げた経験は、最も強力なアピールポイントです。経理部門の課長・部長候補として、メンバーの育成や業務プロセスの改善、部門全体の目標達成にどう貢献できるかを具体的に示します。

- 特定の分野での専門性:連結決算、税務、管理会計、内部統制、M&A、IPO準備など、他の人にはない「専門領域」を持っていることが重要です。「〇〇のことなら任せてください」と言える武器があるかどうかが、転職の成否を分けます。

- 経営視点:一担当者としての視点ではなく、会社全体の利益を考え、経営課題の解決にどう貢献できるかという経営者的な視点でのアピールが求められます。財務情報から経営課題を抽出し、具体的な改善策を提言できる能力が評価されます。

- 転職戦略:

- 経験を活かせるフィールドを選ぶ:全くの未経験分野への挑戦は非常に困難です。これまでの業界経験や人脈を最大限に活かせる企業や、自身の専門性が高く評価されるポジションに的を絞るべきです。

- 転職エージェントの活用:40代以降のハイクラスな求人は、非公開で募集されるケースが多くなります。自身のキャリアや専門性に合った求人を紹介してくれる、信頼できる転職エージェントやヘッドハンターとの関係構築が不可欠です。

- 簿記2級の位置づけ:簿記2級は、あくまで会計の共通言語を理解していることの証明です。面接では、「簿記2級レベルの基礎知識をベースに、これまで〇〇という専門性を培ってきました」というように、より高度なスキルをアピールするための土台として位置づけましょう。

40代以降の転職は、これまでのキャリアの集大成です。簿記2級の知識を基盤とし、豊富な経験と専門性を掛け合わせることで、キャリアのさらなる飛躍を目指しましょう。

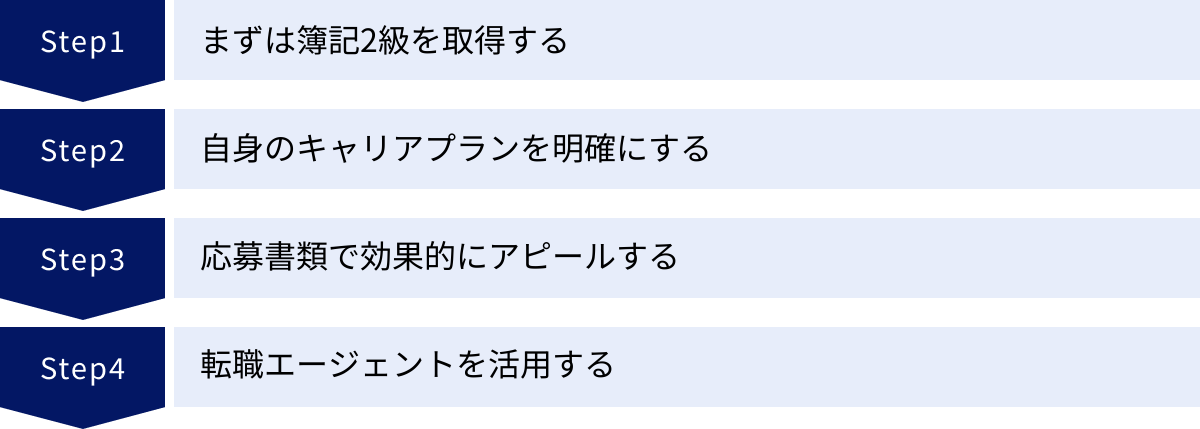

未経験から簿記2級で転職を成功させる4ステップ

実務経験がない状態から、簿記2級を武器に希望の職種への転職を成功させるためには、計画的かつ戦略的なアプローチが不可欠です。ここでは、具体的な4つのステップに分けて、未経験者がゴールにたどり着くまでの道のりを解説します。

① まずは簿記2級を取得する

すべての始まりは、資格の取得です。目標達成に向けた具体的な学習計画を立て、着実に実行に移しましょう。学習方法には、大きく分けて「独学」と「資格スクールや通信講座の利用」の2つがあります。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分に合った方法を選ぶことが重要です。

独学で目指す場合

- メリット:最大のメリットは、費用を安く抑えられることです。市販のテキストや問題集、過去問題集などを揃えても、1万円~2万円程度で済みます。また、自分のペースで学習を進められるため、仕事が不規則な方や、特定の分野を集中的に学びたい方に向いています。

- デメリット:モチベーションの維持が難しい点が最大の課題です。一人で学習していると、分からない箇所で挫折してしまったり、だらけてしまったりする可能性があります。また、法改正などの最新情報や、試験の傾向といった情報を自分で収集する必要があります。商業簿記に加えて、初学者にはとっつきにくい工業簿記も範囲に含まれるため、簿記3級の知識がない状態からの独学は、相応の覚悟が必要です。

- 向いている人:自己管理能力が高い人、コツコツと計画的に物事を進めるのが得意な人、既に簿記3級の知識がある人。

資格スクールや通信講座を利用する場合

- メリット:カリキュラムが体系化されており、効率的に学習を進められる点が魅力です。経験豊富な講師による分かりやすい講義や、質問対応、オリジナル教材など、合格までのサポート体制が充実しています。法改正にも完全対応しており、試験の傾向と対策に基づいた指導を受けられるため、最短ルートでの合格を目指せます。同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できるのも、モチベーション維持につながります。

- デメリット:独学に比べて費用が高くなります。通学講座であれば10万円前後、通信講座でも数万円のコストがかかります。また、決められたカリキュラムに沿って進むため、自分のペースで学習したい人には窮屈に感じられる場合もあります。

- 向いている人:学習のペースを管理してほしい人、効率的に最短で合格したい人、工業簿記など初見の分野でつまずきたくない人、費用をかけてでも確実に合格したい人。

どちらの方法を選ぶにせよ、まずは試験日から逆算して学習スケジュールを立て、着実に知識を身につけていくことが第一歩です。

② 自身のキャリアプランを明確にする

無事に簿記2級を取得したら、すぐに求人を探し始める前に、一度立ち止まって「自分はなぜ転職したいのか」「簿記の知識を活かして、将来どうなりたいのか」を深く掘り下げる時間を作りましょう。この自己分析が、後の応募書類作成や面接対策の質を大きく左右します。

- なぜ簿記2級を取得したのか?

「スキルアップのため」という漠然とした理由ではなく、「前職で売上データを扱う中で、数字の裏側にある経営状況を理解したいと強く感じたから」「企業の根幹であるお金の流れを管理する専門性を身につけ、長期的に安定したキャリアを築きたいから」など、自身の経験に基づいた具体的な動機を言語化します。 - どんな業界・企業で働きたいのか?

簿記の知識は汎用性が高いからこそ、選択肢は無限にあります。自分が興味を持てる業界(メーカー、IT、金融など)は何か、企業の規模(大手、中小、ベンチャー)はどのくらいがよいか、どんな社風の会社で働きたいか、といった希望を整理します。 - 5年後、10年後の理想の姿は?

将来的に経理のスペシャリストになりたいのか、財務や経営企画に挑戦したいのか、あるいは会計事務所で独立を目指したいのか。長期的な視点での目標を設定することで、目先の転職活動の軸が定まります。

このキャリアプランが明確になっていれば、応募する企業選びにも一貫性が生まれ、面接官に「目的意識を持って行動できる人材」というポジティブな印象を与えることができます。

③ 応募書類で効果的にアピールする

キャリアプランが固まったら、いよいよ応募書類の作成です。未経験者にとって、書類選考は最初の関門です。採用担当者に「この人に会ってみたい」と思わせる、魅力的な書類を作成しましょう。

履歴書の書き方のポイント

- 資格欄:「令和〇年〇月 日商簿記検定試験2級 合格」と正式名称で正確に記載します。取得見込みの場合は「令和〇年〇月 日商簿記検定試験2級 受験予定」「現在、〇月の合格に向けて勉強中(独学で1日〇時間学習)」などと記載し、学習意欲をアピールします。

- 本人希望欄:特に希望がなければ「貴社規定に従います」と記載するのが一般的ですが、「経理職を希望いたします」とはっきりと職種への熱意を示すのも有効です。

- 自己PR欄:職務経歴書と内容が重複しすぎないよう、自身の強みや仕事への姿勢を簡潔にまとめます。簿記2級の取得を通じて得た学びや、学習プロセスでの努力などを盛り込むと良いでしょう。

職務経歴書でのアピール方法

職務経歴書は、未経験者が最も工夫を凝らすべき書類です。経理の実務経験がないからといって、諦める必要はありません。

- 職務要約:これまでのキャリアの概要と、今回の転職で何を目指しているのかを3~4行で簡潔にまとめます。ここに、簿記2級を取得したことと、経理職への挑戦意欲を明確に記載します。

- 職務経歴:過去の業務内容を羅列するだけでなく、簿記の知識と関連付けられるエピソードを具体的に記述します。

- (悪い例)「営業として、新規顧客開拓に従事。」

- (良い例)「営業として、新規顧客開拓に従事。簿記2級で学んだ原価計算の知識を活かし、採算性を意識した価格交渉を行った結果、前年比で担当エリアの利益率を5%改善しました。また、顧客の簡易的な財務分析を行い、与信管理にも貢献しました。」

- 自己PR:キャリアプランを基に、なぜその会社でなければならないのか、入社後にどう貢献したいのかを具体的に述べます。「簿記2級の知識」というWhat(何を)だけでなく、「経理のプロとして成長し、貴社の経営基盤の強化に貢献したい」というWhy(なぜ)/How(どうやって)を伝えることが重要です。学習意欲やポテンシャル、前職で培ったコミュニケーション能力なども、忘れずにアピールしましょう。

④ 転職エージェントを活用する

特に未経験からの転職活動では、転職エージェントを積極的に活用することを強くおすすめします。転職エージェントは、無料で様々なサポートを提供してくれる、転職活動の心強いパートナーです。

- 非公開求人の紹介:一般には公開されていない「未経験者歓迎」の優良企業の求人を紹介してもらえる可能性があります。

- 客観的なキャリア相談:プロのキャリアアドバイザーが、あなたのキャリアプランについて客観的な視点からアドバイスをくれます。自分では気づかなかった強みや、適したキャリアパスを発見できることもあります。

- 書類添削・面接対策:企業側が求める人物像を熟知しているため、応募する企業に合わせた効果的な書類の書き方や、面接での受け答えについて、具体的な指導を受けられます。これは未経験者にとって非常に大きなメリットです。

- 企業との交渉代行:面接日程の調整や、採用が決まった後の年収交渉など、自分ではやりにくい企業とのやり取りを代行してくれます。

複数の転職エージェントに登録し、自分と相性の良いアドバイザーを見つけることが、転職成功への近道となります。これらの4つのステップを着実に踏むことで、未経験からでも簿記2級を最大限に活かし、理想のキャリアを実現できる可能性は大きく高まるでしょう。

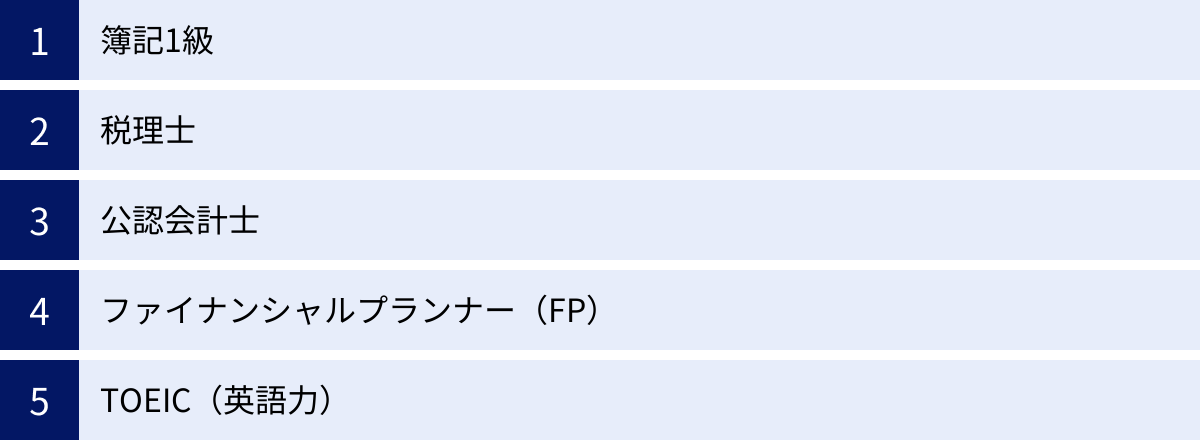

簿記2級からのキャリアアップにつながる資格

簿記2級は、会計キャリアの素晴らしいスタート地点ですが、ゴールではありません。実務経験を積みながら、さらに上位の資格や関連資格を取得することで、専門性を高め、キャリアの選択肢を広げ、年収アップを目指すことができます。ここでは、簿記2級からのステップアップとしておすすめの資格を5つ紹介します。

簿記1級

経理・財務のスペシャリストとしての道を極めたいなら、次に目指すべきは日商簿記1級です。簿記2級が中小企業の会計を対象としているのに対し、簿記1級は大企業の会計を想定しており、会計基準や法規の理論的な背景から深く学びます。

- メリット:取得すれば、会計に関する極めて高度な知識を持つ人材として評価されます。上場企業の経理・財務部門、経営企画、IRといった専門職への道が開かれます。また、税理士試験の受験資格が得られることも大きなメリットです。

- 難易度:合格率が10%前後と非常に難易度が高い資格です。学習範囲も広く、合格には1,000時間以上の学習が必要とも言われています。

- キャリアパス:企業のCFO(最高財務責任者)を目指す上での強力な武器となります。また、コンサルティングファームへの転職においても高く評価されます。

税理士

税理士は、税務に関する専門家として、企業の税務申告の代理や税務相談、コンサルティングなどを行う国家資格です。簿記と最も親和性の高い資格の一つと言えます。

- メリット:独立開業が可能な専門職であり、安定した高収入が期待できます。企業の経理・財務部門においても、税務知識を持つ人材は非常に重宝されます。

- 簿記との関連:税理士試験は科目合格制で、会計科目である「簿記論」「財務諸表論」は必須です。簿記1級までの知識があれば、これらの科目の学習をスムーズに進めることができます。

- キャリアパス:税理士法人や会計事務所での勤務のほか、一般企業の経理・財務部で税務の専門家として活躍したり、独立開業したりと、多様なキャリアが考えられます。

公認会計士

公認会計士は、企業の財務諸表が適正であるかを監査する「監査」を独占業務とする、会計系資格の最高峰に位置づけられる国家資格です。

- メリット:社会的地位が非常に高く、監査法人での勤務や独立開業により高収入を得ることが可能です。監査だけでなく、M&Aアドバイザリーや経営コンサルティングなど、活躍の場は多岐にわたります。

- 難易度:最難関の国家資格の一つであり、合格には数千時間単位の学習が必要です。

- キャリアパス:多くは監査法人からキャリアをスタートさせ、その後、コンサルティングファームや投資銀行、事業会社のCFOなど、様々な分野へ転身していきます。簿記の知識は、公認会計士試験の学習の基礎となります。

ファイナンシャルプランナー(FP)

ファイナンシャルプランナー(FP)は、個人のライフプランニングに基づいて、資産設計や資金計画のアドバイスを行うお金の専門家です。

- メリット:簿記が「企業のお金」を扱うのに対し、FPは「個人のお金」を扱います。両方の知識を持つことで、法人・個人両面からのアプローチが可能になります。

- 簿記とのシナジー:特に、銀行、証券、保険といった金融業界では、法人営業で簿記の知識を活かし、個人顧客にはFPの知識を活かすといった形で、業務の幅を広げることができます。企業の福利厚生担当として、従業員の資産形成をサポートする役割も担えます。

- キャリアパス:金融機関でのキャリアアップのほか、独立系のFPとして活躍する道もあります。顧客のライフプランに深く関わる、やりがいの大きな仕事です。

TOEIC(英語力)

資格ではありませんが、簿記2級と英語力(TOEICスコアなどで証明)の掛け合わせは、市場価値を飛躍的に高める強力な武器となります。

- メリット:グローバルに事業を展開する日系企業や、外資系企業への転職の扉が開かれます。これらの企業では、英文での会計報告(レポーティング)や、海外拠点とのコミュニケーションが必須となるため、英語ができる経理人材は常に不足しており、高い需要があります。

- 年収への影響:一般的に、語学力を要する専門職は給与水準が高く、同程度の経験を持つ人材と比較して、年収が100万円以上アップすることも珍しくありません。

- キャリアパス:海外子会社の経理責任者や、外資系企業のファイナンスコントローラーなど、グローバルな舞台で活躍するキャリアを目指せます。

これらの資格やスキルは、簿記2級という土台の上に築くことで、より強固な専門性とキャリアの可能性をもたらしてくれます。自身の興味や目指すキャリアパスに合わせて、次のステップを検討してみてはいかがでしょうか。

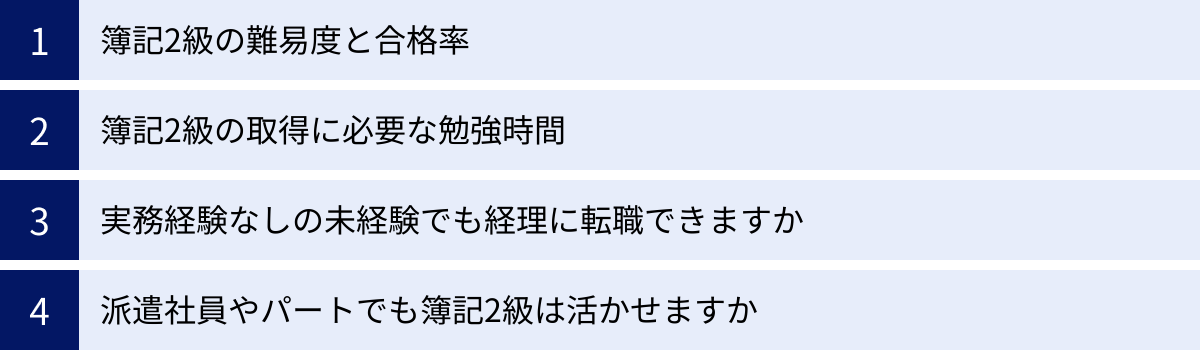

簿記2級の転職に関するよくある質問

ここでは、簿記2級の資格取得や転職に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。

簿記2級の難易度と合格率は?

日商簿記2級は、誰でも簡単に合格できる資格ではありません。合格するためにはしっかりとした学習が必要です。

- 合格率:合格率は試験回によって変動しますが、おおむね15%~30%の範囲で推移しています。例えば、2023年度に実施された統一試験(ペーパー試験)では、第164回が21.1%、第165回が11.9%、第166回が15.7%でした。ネット試験(CBT方式)も導入されており、そちらは年間を通じて受験可能で、合格率はやや高めの35%~45%程度で推移していると言われています。(参照:日本商工会議所 検定試験情報)

- 難易度:3級と比較すると、工業簿記という新しい科目が加わることや、商業簿記の範囲が大幅に広がることから、難易度は格段に上がります。特に、連結会計や税効果会計といった論点は、初学者にとっては理解に時間がかかる部分です。計画的な学習と、十分な問題演習が合格の鍵となります。

簿記2級の取得に必要な勉強時間は?

一般的に、簿記2級の合格に必要な勉強時間は、250時間~350時間程度と言われています。ただし、これは簿記3級の知識があることを前提とした時間です。

- 簿記3級の知識がある場合:上記の250時間~350時間が目安となります。1日に2時間勉強するなら、約4ヶ月~6ヶ月程度の期間が必要です。

- 全くの初学者の場合:まずは簿記3級の内容を理解する必要があるため、さらに100時間程度の学習時間が必要になります。合計で350時間~450時間程度を見積もっておくと良いでしょう。

もちろん、これはあくまで目安であり、個人の理解度や学習効率によって必要な時間は変わってきます。通信講座などを利用すると、効率的に学習を進められるため、より短い時間で合格を目指すことも可能です。

実務経験なしの未経験でも経理に転職できますか?

結論から言うと、可能です。特に20代であれば、ポテンシャルを評価されて未経験から経理職に採用されるケースは数多くあります。

ただし、簡単ではないことも事実です。成功の可能性を高めるためには、以下の点が重要になります。

- 簿記2級の取得:未経験者が経理職を目指す上での最低条件、スタートラインと考えるべきです。

- 年齢:やはり若い方が有利な傾向はあります。30代以降になると、前職の経験との関連性や、高いポータブルスキル(問題解決能力など)をアピールすることがより重要になります。

- 熱意とキャリアプラン:なぜ経理職に就きたいのか、将来どうなりたいのかを具体的に語れることが、採用担当者の心を動かします。

- 応募先の選定:「未経験者歓迎」の求人に絞って応募する、教育体制の整った企業を選ぶといった戦略が有効です。

「未経験だから…」と諦めるのではなく、資格取得と周到な準備で、十分にチャンスを掴むことができます。

派遣社員やパートでも簿記2級は活かせますか?

はい、大いに活かせます。むしろ、派遣社員やパート・アルバイトの求人市場において、簿記2級は非常に強力な武器となります。

- 求人の多さ:「経理補助」や「会計事務」といった職種では、正社員を雇うほどではないが、繁忙期や決算期に人手が欲しいという企業が多くあります。こうした求人では、簿記2級を持っていると採用の可能性が格段に高まります。

- 時給への影響:専門スキルが求められるため、一般的な事務職の派遣やパートに比べて、時給が高く設定されているケースがほとんどです。資格が直接収入アップにつながる分かりやすい例と言えるでしょう。

- キャリアへのつながり:派遣社員として実務経験を積むことで、将来的に正社員登用を目指したり、より条件の良い企業へ正社員として転職したりするための足がかりになります。特に、家庭の事情などでフルタイム勤務が難しい方でも、簿記2級を活かして専門性を維持・向上させながらキャリアを継続できるという大きなメリットがあります。

まとめ:簿記2級はキャリアの可能性を広げる強力な武器

この記事を通じて、日商簿記2級が転職市場において非常に価値の高い資格であり、多様なキャリアの可能性を拓く強力な武器となり得ることを解説してきました。

改めて重要なポイントを振り返ります。

- 簿記2級は転職に有利:会計の専門知識を客観的に証明し、あらゆる業界・職種で需要があるため、転職活動を有利に進めることができます。

- 活かせる仕事は多岐にわたる:経理・財務はもちろん、営業、コンサル、金融、経営企画など、数字を扱うあらゆる場面でその知識は強みとなります。

- 「資格だけ」では不十分:その真価を発揮するためには、資格取得をゴールとせず、実務経験や他のスキル(PCスキル、語学力など)と戦略的に組み合わせることが不可欠です。

- 年代や経験に応じた戦略が必要:20代はポテンシャル、30代は経験との掛け合わせ、40代以降はマネジメント能力や高度な専門性が求められます。自身の状況に合わせたアピールが成功の鍵です。

- 未経験からの挑戦も可能:明確なキャリアプランと周到な準備があれば、未経験からでも経理・会計分野への転職は十分に実現可能です。

簿記2級の学習は、単に資格を取得するためだけのものではありません。それは、ビジネスの共通言語である「会計」を学び、数字に基づいて物事を論理的に思考する能力を養うプロセスそのものです。このスキルは、あなたのビジネスパーソンとしての市場価値を確実に高めてくれるでしょう。

もし今、あなたがキャリアに悩み、新たな一歩を踏み出したいと考えているのであれば、簿記2級の取得は非常に賢明な自己投資です。この資格をパスポートに、自信を持って新しいキャリアの扉を開いてください。