採用活動において、候補者の能力や人柄を短時間の面接だけで見抜くことは容易ではありません。履歴書や職務経歴書に書かれた情報がすべて真実であるとは限らず、時には経歴の詐称や申告漏れが、入社後のミスマッチや重大な労務トラブルに発展するケースも少なくありません。

こうしたリスクを未然に防ぎ、より精度の高い採用を実現するための手法として、近年「バックグラウンドチェック」が注目されています。バックグラウンドチェックは、候補者の経歴や申告内容に虚偽がないかを確認する調査であり、企業のコンプライアンス強化や健全な組織運営に不可欠なプロセスとなりつつあります。

しかし、その一方で、調査方法を誤ると候補者のプライバシーを侵害したり、法律に抵触したりするリスクもはらんでいます。適法かつ倫理的にバックグラウンドチェックを実施するためには、正しい知識と慎重な運用が求められます。

本記事では、バックグラウンドチェックの基本的な概念から、その重要性、具体的な調査内容、法的な注意点、実施方法、費用相場、そしておすすめのサービスまで、網羅的に解説します。採用担当者の方はもちろん、自身の採用プロセスでバックグラウンドチェックを求められる可能性のあるすべての方にとって、必読の内容です。

目次

バックグラウンドチェックとは

バックグラウンドチェックとは、採用選考の過程において、企業が候補者の経歴や申告内容に虚偽や相違がないかを確認するために実施する身元調査のことです。具体的には、履歴書や職務経歴書に記載された学歴や職歴が事実であるか、犯罪歴や破産歴といった公的な記録の有無、その他コンプライアンス上の懸念点などを調査します。

この調査の根底にあるのは、採用におけるリスク管理の考え方です。企業は、従業員を雇用することで、その人物が持つスキルや経験だけでなく、潜在的なリスクも同時に受け入れることになります。例えば、重要なスキルに関する経歴詐称があれば、期待したパフォーマンスを発揮できず、事業計画に支障をきたすかもしれません。また、過去に重大なコンプライアンス違反を犯した人物を採用してしまえば、情報漏洩やハラスメントといった労務トラブルを社内に持ち込むことになりかねません。

バックグラウンドチェックは、こうした採用リスクを客観的な事実に基づいて事前に把握し、最小化することを目的としています。面接という主観的な評価だけでは見抜くことが難しい候補者の背景(バックグラウンド)を、客観的なデータで補完することにより、採用の精度を高め、より健全で安定した組織作りを目指すための重要なプロセスと言えます。

ただし、バックグラウンドチェックは個人のプライバシーに深く関わる行為であるため、実施にあたっては細心の注意が必要です。最も重要な原則は、必ず候補者本人から明確な同意を得ることです。本人の同意なく個人情報を収集・調査することは、個人情報保護法に抵触する違法行為となります。したがって、企業は調査の目的や範囲を事前に候補者へ丁寧に説明し、書面で同意書を取得した上で、適法な範囲内で調査を行わなければなりません。

リファレンスチェックとの違い

バックグラウンドチェックとよく混同されるものに「リファレンスチェック」があります。両者は候補者について調査するという点では共通していますが、その目的と調査方法、得られる情報の性質が大きく異なります。これらの違いを正しく理解することは、採用戦略を考える上で非常に重要です。

| 項目 | バックグラウンドチェック | リファレンスチェック |

|---|---|---|

| 目的 | 経歴等の客観的な事実(ファクト)の確認 | 人物像や実績等の主観的な評価の確認 |

| 情報源 | 公的記録、データベース、学歴・職歴の証明書類など | 前職の上司・同僚など(候補者が指定) |

| 調査内容 | 学歴、職歴、犯罪歴、破産歴、反社チェックなど | 勤務態度、実績、スキル、人柄、チームでの協調性など |

| 性質 | 定量的なファactチェック | 定性的な評価ヒアリング |

| 主な役割 | 「マイナスがないか」を確認するリスク回避 | 「プラスがあるか」を確認する魅力発見 |

バックグラウンドチェックは、「虚偽申告がないか」「コンプライアンス上の懸念がないか」といった客観的な事実(ファクト)を確認し、採用におけるリスクを排除することを主目的としています。調査は、卒業証明書や在籍証明書の確認、公的機関が公開しているデータベースの照会などを通じて行われます。言わば、「申告内容が正しいか」を検証する定量的なファクトチェックです。

一方、リファレンスチェックは、候補者の仕事ぶりや人柄、スキル、実績など、書類や面接だけでは把握しきれない定性的な情報を、前職の上司や同僚といった第三者からヒアリングすることを目的としています。候補者自身に推薦者(リファレンス先)を数名挙げてもらい、その人たちに電話やオンラインでインタビューを行います。「候補者はどのような強みを持っていたか」「チームの中でどのような役割を果たしていたか」「改善すべき点はあったか」といった、よりパーソナルな側面を深く知るための手法です。これにより、自社のカルチャーにマッチするか、入社後に活躍できるポテンシャルがあるかなどを、多角的に判断する材料を得られます。

簡単に言えば、バックグラウンドチェックが「候補者の申告に嘘がないか」というマイナス面をチェックする守りのプロセスであるのに対し、リファレンスチェックは「候補者の知られざる魅力や強みは何か」というプラス面を発見する攻めのプロセスと位置づけることができます。

両者は対立するものではなく、むしろ相互補完的な関係にあります。バックグラウンドチェックで客観的な信頼性を担保しつつ、リファレンスチェックで人物像の解像度を高めることで、企業はより確信を持って採用決定を下せるようになります。特に、経営幹部や高度な専門職など、組織への影響が大きいポジションの採用においては、両方のチェックを組み合わせて実施する企業が増えています。

バックグラウンドチェックの重要性と目的

企業がなぜ時間とコストをかけてまでバックグラウンドチェックを行うのでしょうか。その背景には、採用活動に潜む様々なリスクを回避し、企業の持続的な成長を守るという明確な目的があります。ここでは、バックグラウンドチェックがなぜ重要なのか、その具体的な目的を4つの側面に分けて詳しく解説します。

採用のミスマッチを防ぐ

採用における最大の課題の一つが「ミスマッチ」です。採用のミスマッチは、単に「期待した成果が出ない」という問題に留まらず、早期離職による採用・教育コストの損失、他の従業員のモチベーション低下、チーム全体の生産性悪化など、組織に多大な負の影響を及ぼします。 これは企業側だけでなく、自身のキャリアプランを実現できず、早期に転職を余儀なくされる候補者にとっても不幸な結果です。

面接は、候補者と企業がお互いを評価する重要な場ですが、限られた時間の中では、どうしても表面的なやり取りに終始しがちです。候補者は自身を良く見せようとアピールし、面接官もまた、候補者の潜在能力や本質を完全に見抜くことは困難です。ここに、主観的な評価だけでは埋められないギャップが生まれます。

バックグラウンドチェックは、このギャップを埋めるための客観的な情報を提供します。例えば、職務経歴書に「チームマネジメント経験豊富」と記載があっても、リファレンスを含む調査によって、実際には部下とのトラブルが絶えなかったという事実が判明するかもしれません。逆に、面接では控えめな印象だった候補者が、過去の実績調査から非常に高い成果を上げていたことがわかる場合もあります。

このように、バックグラウンドチェックを通じて得られる客観的な事実は、候補者が自社の企業文化、価値観、そして求める役割に本当に適合しているか(カルチャーフィット)を判断するための重要な材料となります。候補者の自己申告と客観的な事実を突き合わせることで、採用担当者はより多角的かつ正確な人物評価が可能となり、入社後の「こんなはずではなかった」というミスマッチを未然に防ぐことができます。これは、長期的に活躍してくれる人材を確保し、組織全体の安定と成長を促進する上で極めて重要です.

経歴詐称や虚偽申告を見抜く

残念ながら、採用市場において経歴詐称は決して珍しいことではありません。学歴や職歴、保有資格、実績などを偽って、自分をより魅力的な人材に見せようとするケースは後を絶ちません。これらの詐称は、候補者の倫理観や誠実さに関わる問題であると同時に、企業の事業活動に直接的な損害を与えるリスクをはらんでいます。

例えば、高度なプログラミングスキルが必須のポジションで、実務経験を偽って入社した従業員がいたとします。その結果、プロジェクトは遅延し、製品の品質は低下、最悪の場合、納期遅れによる契約違反や顧客からの信頼失墜につながる可能性があります。また、マネジメント経験がないにもかかわらず役職を偽っていた場合、チームを適切に統率できず、組織崩壊を招く恐れさえあります。

重大な経歴詐称は、採用の前提を根底から覆す背信行為であり、これを見抜くことはバックグラウンドチェックの最も重要な目的の一つです。 学歴については卒業証明書の提出を求めたり、大学に直接照会したりすることで確認します。職歴についても、在籍証明書の提出や前職への在籍確認(本人の同意を得た上で)を行うことで、申告された期間や役職が事実かどうかを検証できます。

こうしたファクトチェックを徹底することで、企業は候補者の信頼性を測り、スキルや経験に基づいた公正な採用判断を下すことができます。虚偽の申告を見抜くプロセスは、単に一人の不誠実な候補者を排除するだけでなく、誠実な候補者が正当に評価される採用環境を維持し、組織全体の倫理観と公平性を保つ上でも不可欠な役割を果たします。

反社会的勢力との関わりを排除する

現代の企業経営において、コンプライアンスの遵守は最も重要な経営課題の一つです。特に、反社会的勢力(いわゆる反社)との関係を遮断することは、企業の社会的責任であり、存続に関わる絶対的な要件です。

もし従業員が反社会的勢力と何らかの関わりを持っていた場合、企業は計り知れないリスクに晒されます。例えば、その従業員を通じて企業内部の情報が漏洩したり、不当な要求や脅迫を受けたりする可能性があります。また、反社との関係が公になれば、企業のブランドイメージは失墜し、顧客や取引先からの信用を失い、金融機関からの融資が停止されるなど、事業継続が困難になる事態も十分に考えられます。

全国の地方自治体で施行されている「暴力団排除条例」では、事業者に対して、暴力団の活動を助長するような契約の締結などを禁止しており、企業には反社会的勢力との関係を排除する努力義務が課せられています。採用プロセスにおいて、候補者が反社会的勢力と関わりがないかを確認することは、この条例を遵守し、企業としての社会的責任を果たす上で必要不可欠です。

バックグラウンドチェックでは、専門の調査会社が持つデータベースや公的な情報、報道記録などを通じて、候補者の反社チェックを行います。このスクリーニングを通じて、意図せずして反社会的勢力と繋がりのある人物を組織内に迎え入れてしまうリスクを未然に防ぐことは、企業を内部から守るための強力な防波堤となります。

情報漏洩などの労務リスクを未然に防ぐ

従業員が引き起こす労務リスクは、経歴詐称や反社との関わりだけではありません。機密情報の漏洩、ハラスメント、横領、不正会計など、その種類は多岐にわたります。これらの問題は、一度発生すると企業に甚大な金銭的損害を与えるだけでなく、組織風土を悪化させ、従業員の士気を著しく低下させます。

特に、企業の競争力の源泉である技術情報や顧客リスト、個人情報などを扱うポジションの採用では、候補者の過去の行動履歴を慎重に確認する必要があります。過去の職場で情報漏洩や不正行為に関与した経歴がないか、あるいはそうした行動につながりかねない重大な問題を抱えていないかを把握することは、将来のリスクを予測し、回避するために極めて重要です。

バックグラウンドチェックでは、訴訟歴の調査などを通じて、候補者が過去に重大な民事訴訟や刑事事件に関与していないかを確認することがあります。例えば、前職で横領を理由に懲戒解雇され、訴訟に発展した経歴があれば、それは経理や財務といった金銭を扱うポジションへの採用において重大な懸念材料となります。

従業員による不正行為や情報漏洩のリスクを事前に特定し、排除することは、企業の資産と信用を守るためのプロアクティブなリスク管理です。 バックグラウンドチェックは、候補者の過去の行動から将来の行動を予測するための一つの指標を提供し、より安全で信頼性の高い組織を構築するための重要な基盤となるのです。

バックグラウンドチェックの主な調査内容

バックグラウンドチェックで具体的にどのような情報が調査されるのかは、多くの候補者や採用担当者が気になるところでしょう。調査内容は、企業の目的や採用するポジションの重要度、依頼する調査会社のプランによって異なりますが、一般的に以下の項目が含まれます。ここでは、それぞれの調査内容と、その確認方法について詳しく見ていきます。

学歴・職歴

学歴と職歴は、バックグラウンドチェックにおいて最も基本的な調査項目です。候補者が履歴書や職務経歴書に記載した内容が事実であるかを確認します。

- 学歴調査:

- 調査内容: 卒業した学校名(大学、高校など)、学部・学科、卒業年月日などが申告通りであるかを確認します。

- 確認方法: 候補者から「卒業証明書」の提出を求めるのが一般的です。より厳密な確認が必要な場合は、候補者の同意を得た上で、調査会社が直接学校に問い合わせて事実確認を行うこともあります。海外の大学の場合、証明書の発行に時間がかかることもあるため、早めの対応が必要です。学歴詐称は、候補者の誠実さを測る上での重要な指標となります。

- 職歴調査:

- 調査内容: 過去に在籍した企業名、在籍期間、役職、業務内容などが申告通りであるかを確認します。

- 確認方法: 候補者から「在籍証明書」や「退職証明書」を提出してもらう方法があります。また、候補者の同意のもと、前職の人事部などに直接連絡を取り、在籍の事実を確認することもあります。特に、マネジメント経験や特定の業務経験が採用の必須条件である場合、その事実確認は非常に重要です。在籍期間を長く見せたり、役職を偽ったりするケースは少なくないため、慎重な確認が求められます。

犯罪歴・訴訟歴

犯罪歴や訴訟歴の調査は、企業のコンプライアンスやリスク管理の観点から実施されることがありますが、極めてセンシティブな個人情報であるため、取り扱いには最大限の注意が必要です。

- 犯罪歴調査:

- 調査内容: 候補者に重大な犯罪歴がないかを確認します。

- 確認方法: 日本では、警察が個人の犯罪経歴情報を第三者に提供することは原則としてありません。そのため、調査は公開されている裁判記録や新聞記事のデータベース検索などを通じて行われます。調査には高度な専門性と倫理観が求められ、安易な調査は重大なプライバシー侵害や人権侵害につながる恐れがあります。業務内容と直接関連性のない過去の軽微な犯罪歴などを理由に不採用とすることは、就職差別とみなされるリスクが非常に高いです。

- 訴訟歴調査:

- 調査内容: 候補者が過去に民事訴訟の当事者(原告または被告)になったことがないか、特に前職の企業との間でトラブルがなかったかなどを確認します。

- 確認方法: 公開されている裁判情報や判例データベースなどを検索して調査します。例えば、前職で不正行為を働き、企業から損害賠償請求訴訟を起こされた経歴などがあれば、それは採用判断における重要な懸念材料となります。ただし、これもプライバシーに関わる情報であり、調査の必要性や範囲は慎重に検討する必要があります。

破産歴

破産歴の調査も、特定の職種においては重要な確認項目となります。

- 調査内容: 候補者が過去に自己破産の手続きを行ったことがないかを確認します。

- 確認方法: 自己破産の情報は、手続き開始時と免責許可決定時に「官報」に掲載されます。調査会社は、この官報のデータベースを検索することで破産歴の有無を確認します。

- 調査の必要性: この調査が特に重要視されるのは、経理、財務、金融機関の役職員など、多額の金銭や資産を扱うポジションです。個人の経済的な困窮が、業務上の横領や不正行為の動機になる可能性を懸念するためです。ただし、破産歴があること自体が業務遂行能力に直結するわけではないため、この情報をどのように評価するかは、職務内容との関連性を十分に考慮し、慎重に判断しなければなりません。

過去の勤務態度や実績

この項目は、客観的な事実を確認するバックグラウンドチェックと、主観的な評価をヒアリングするリファレンスチェックの中間に位置する調査です。

- 調査内容: 前職での勤務態度(勤怠状況、協調性など)、退職理由、実績やパフォーマンス、トラブルの有無などを確認します。

- 確認方法: 候補者の同意を得た上で、前職の上司や同僚にヒアリングを行うリファレンスチェックが主な手法です。これにより、書類上ではわからない候補者の働きぶりや人間性を把握できます。例えば、「協調性が高い」という自己申告が、周囲の評価と一致しているかを確認できます。

- 注意点: ヒアリングで得られる情報は、あくまで回答者の主観に基づくものであることを理解しておく必要があります。個人的な感情や偏見が含まれている可能性もあるため、複数のリファレンス先から情報を得たり、得られた情報を鵜呑みにせず、面接での印象などと合わせて総合的に判断したりすることが重要です。

インターネット・SNS上の情報

近年、スマートフォンの普及に伴い、インターネットやSNS上の情報を調査する「オンラインレピュテーションチェック」も一般化しつつあります。

- 調査内容: Facebook、X(旧Twitter)、Instagram、ブログ、掲示板など、インターネット上で公開されている情報から、候補者の発言や行動、交友関係などを確認します。

- 確認のポイント:

- 反社会的な内容や差別的な発言

- 過度に攻撃的な言動や誹謗中傷

- 企業の価値観や倫理観と著しく乖離する投稿

- 守秘義務違反につながるような情報発信

- 経歴書の内容と矛盾する投稿

- 注意点: SNS調査はプライバシー侵害のリスクと隣り合わせです。調査対象はあくまで一般に公開されている情報に限られ、友人限定の投稿や鍵付きアカウントの内部を不正な手段で閲覧することは絶対に許されません。また、プライベートな思想や趣味を理由に不利益な扱いをすることは差別につながる恐れがあります。どこまでの情報を調査範囲とし、何を問題とするかの明確な基準を社内で設定し、一貫した運用を徹底することが、トラブルを避けるために不可欠です。

バックグラウンドチェックの違法性と合法性

バックグラウンドチェックは、採用の精度を高める有効な手段ですが、一歩間違えれば法律に抵触し、企業が大きなリスクを負うことになります。候補者の「知る権利」と、候補者の「プライバシー権」のバランスをいかに取るかが極めて重要です。ここでは、どのようなケースが違法となる可能性があるのか、そして適法に実施するためのポイントは何かを解説します。

違法になる可能性があるケース

企業が良かれと思って実施した調査が、知らず知らずのうちに候補者の権利を侵害し、違法行為となってしまうことがあります。特に注意すべきは以下の2つのケースです。

本人の同意なく調査する

バックグラウンドチェックを候補者本人の同意なしに実施することは、個人情報保護法に違反する明確な違法行為です。 個人情報保護法では、個人情報を取り扱う事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならないと定められています(法第27条)。バックグラウンドチェックを調査会社に依頼する場合、企業は候補者の氏名、生年月日、経歴などの個人情報を調査会社に提供することになります。この情報提供には、必ず本人の同意が必要なのです。

また、企業が自ら調査する場合であっても、様々な手段で集めた個人情報は「要配慮個人情報」を含む可能性があり、その取得自体に本人の同意が原則として必要です(法第20条2項)。

同意なく調査を行った場合、候補者からプライバシー侵害を理由に損害賠償請求訴訟を起こされるリスクがあります。さらに、個人情報保護委員会からの指導や勧告、命令の対象となり、従わない場合は罰則が科される可能性もあります。企業の社会的信用も大きく損なわれるため、「調査前の本人同意」は、バックグラウンドチェックにおける絶対的な大原則だと認識しなければなりません。

思想・信条など差別につながる情報を収集する

採用選考は、あくまで候補者の適性や能力を基準に行われるべきであり、本人の責任ではない事柄で不利益な扱いをすることは、就職差別につながります。職業安定法第5条の4では、公共職業安定所などが求職者の個人情報を収集する際の原則として、社会的差別につながる可能性のある特定の個人情報の収集を禁止しています。 これは、民間企業における採用活動においても遵守すべき重要な指針です。

具体的に、収集が原則として禁止されているのは、以下のような情報です。

- 人種、民族、社会的身分、門地、本籍、出生地その他社会的差別の原因となるおそれのある事項

- 思想及び信条

- 労働組合への加入状況

例えば、支持政党や宗教、尊敬する人物などを質問して思想・信条を探ったり、戸籍謄本や住民票の提出を求めて本籍地を把握したり、身元調査と称して家族の職業や資産状況を調べたりする行為は、不適切な情報収集にあたります。これらの情報は、候補者の職務遂行能力とは何ら関係がなく、収集すること自体が差別の温床となり得ます。

バックグラウンドチェックにおいても、これらのセンシティブな情報を調査の対象に含めるべきではありません。調査によって得られた情報を理由に採用・不採用を判断した場合は、不当な差別として法的な問題に発展するリスクが極めて高いです。

適法に実施するための3つのポイント

では、法的なリスクを回避し、適法にバックグラウンドチェックを実施するためには、何を遵守すればよいのでしょうか。重要なポイントは以下の3つです。

① 必ず候補者本人から同意を得る

前述の通り、候補者本人からの明確な同意取得は、適法なバックグラウンドチェックの絶対条件です。同意の取得は、後々のトラブルを避けるためにも、必ず書面で行うようにしましょう。口頭での同意は、「言った・言わない」の水掛け論になりかねません。

同意書には、以下の項目を明確に記載することが推奨されます。

- バックグラウンドチェックを実施する旨

- 調査の目的(例:申告内容の事実確認のため、労務リスクの判断のため)

- 調査する具体的な項目(例:学歴、職歴、公的記録など)

- 調査の方法(例:調査会社への委託、公的記録の閲覧など)

- 調査会社に個人情報を提供することへの同意

- 取得した個人情報の利用目的と管理方法

これらの内容を候補者に丁寧に説明し、十分に理解・納得してもらった上で署名・捺印をもらうことが重要です。

② 調査の目的と内容を事前に伝える

同意を得る際には、単に「バックグラウンドチェックを行います」と形式的に伝えるだけでは不十分です。なぜこの調査が必要なのか(目的)、具体的にどのような項目を調べるのか(内容)を、誠実かつ具体的に説明することが、候補者との信頼関係を築く上で不可欠です。

例えば、「弊社の〇〇というポジションは、お客様の重要な資産をお預かりする業務のため、コンプライアンス上の観点から、申告いただいた経歴の確認と公的記録の調査を実施させていただきたく、ご同意をお願いしております」といったように、背景と目的を具体的に伝えることで、候補者は調査の必要性を理解しやすくなります。

このような透明性の高いコミュニケーションは、候補者の不安を和らげると同時に、企業の公正な採用姿勢を示すことにもつながります。一方的な通告や高圧的な態度で同意を迫ることは、たとえ同意書にサインをもらえたとしても、候補者に不信感を抱かせ、企業の評判を損なう原因となります。

③ 職業安定法を遵守する

バックグラウンドチェックで収集する個人情報は、あくまで「業務の遂行に必要不可欠な範囲」に限定しなければなりません。 これは、職業安定法の精神を遵守する上で極めて重要な原則です。

例えば、トラックドライバーの採用において、交通違反歴や運転免許の有効性を確認することは、安全な業務遂行に直結するため合理的な調査と言えます。しかし、事務職の採用において、同じように交通違反歴を詳細に調査し、それを重視して不採用の判断を下すことは、業務との関連性が薄く、不適切とみなされる可能性があります。

同様に、前述した思想・信条、本籍地といった差別につながる情報の収集は、いかなる職種であっても原則として許されません。企業は、採用するポジションの職務内容を精査し、その業務を遂行する上で「本当に必要な情報」は何かを明確に定義した上で、調査項目を決定する必要があります。この基準が曖昧なまま調査を行うと、必要以上の個人情報を収集してしまい、プライバシー侵害や差別のリスクを高めることになります。

バックグラウンドチェックの実施方法と費用

バックグラウンドチェックを実施しようと決めた企業が次に考えるべきは、「どのように調査を行うか」です。実施方法には、大きく分けて「調査会社に依頼する」方法と「自社で調査する」方法の2つがあります。それぞれのメリット・デメリット、そして気になる費用相場について解説します。

調査会社に依頼する

専門の調査会社(探偵業者や信用調査会社)にバックグラウンドチェックを委託する方法です。多くの企業がこの方法を選択しており、特にコンプライアンスを重視する場合や、確実な調査を求める場合には最適な選択肢と言えます。

- メリット:

- 専門性とノウハウ: 調査会社は、長年の経験で培った調査ノウハウや広範な情報網を持っています。合法的な範囲内で、いかに効率的かつ正確に情報を収集するかを熟知しており、質の高い調査が期待できます。

- 法的知識とコンプライアンス: 個人情報保護法や職業安定法など、関連法規に精通しています。法的なリスクを回避しながら、適法な調査を実施してくれるため、企業は安心して任せることができます。

- 客観性と中立性: 第三者機関が調査を行うため、採用担当者の主観や偏見が入り込む余地がなく、客観的で中立な調査結果が得られます。これは、公正な採用判断を下す上で非常に重要です。

- 工数の削減: 自社で調査を行う場合にかかる多大な時間と手間を大幅に削減できます。採用担当者は、面接や候補者とのコミュニケーションといったコア業務に集中できます。

- デメリット:

- コスト: 当然ながら、外部に委託するための費用が発生します。調査内容や人数によっては、まとまったコストが必要になります。

- 品質のばらつき: 調査会社によって、調査の品質、スピード、レポートの分かりやすさ、得意な分野などが異なります。信頼できる調査会社を慎重に選定する必要があります。

自社で調査する

調査会社に依頼せず、自社の人事・採用担当者が直接調査を行う方法です。コストを抑えたい場合や、ごく限定的な調査で十分な場合に選択されることがあります。

- メリット:

- コスト削減: 外部に支払う費用がかからないため、コストを最小限に抑えることができます。

- 柔軟性: 自社の採用基準に合わせて、調査項目や深度を自由にカスタマイズできます。

- デメリット:

- 法的リスク: 最大のデメリットは、法的な知識不足から意図せず違法な調査を行ってしまうリスクがあることです。どこまでの調査が許されるのか、どの情報が差別に繋がるのかを正確に判断するのは容易ではありません。プライバシー侵害で訴えられる可能性もゼロではありません。

- 調査の限界と精度の低さ: 一般企業がアクセスできる情報は限られています。公的なデータベースや専門的な情報網を持たないため、調査の範囲は限定的となり、得られる情報の精度や信頼性も低くなりがちです。特に、反社チェックや訴訟歴の調査などを自社で行うのは極めて困難です。

- 工数の増大: 情報収集、関係各所への問い合わせ、レポート作成など、すべてのプロセスを自社で行うため、担当者に大きな負担がかかります。

- 主観の混入: 担当者の主観や思い込みが調査結果に影響を与える可能性があります。

結論として、法的リスクを確実に回避し、信頼性の高い情報を得たいのであれば、専門の調査会社に依頼することが強く推奨されます。

バックグラウンドチェックの費用相場

調査会社に依頼する場合の費用は、調査する項目の数、調査の深度、依頼する人数、調査会社の料金体系などによって大きく変動します。一般的には、1名あたり数万円から十数万円が相場とされています。以下に、一般的な料金プランの例と費用相場を示します。

| プラン名(例) | 調査項目(例) | 費用相場(1名あたり) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ベーシックプラン | 学歴、職歴、公的記録(破産歴など)の確認 | 3万円~8万円 | 最低限の経歴詐称がないかを確認するファクトチェックに適しています。一般的な採用で利用されます。 |

| スタンダードプラン | ベーシックプランの内容 + SNS調査、反社チェック | 5万円~15万円 | 労務リスクやコンプライアンスリスクも考慮したい場合に適した、最も標準的なプランです。 |

| エグゼクティブプラン | スタンダードプランの内容 + 詳細なリファレンスチェック、訴訟歴の詳細調査など | 10万円~30万円以上 | 役員や管理職、高度専門職など、企業の経営に大きな影響を与えるポジションの採用時に利用されます。 |

これらの費用はあくまで一般的な目安です。正式な料金は、必ず複数の調査会社から見積もりを取り、サービス内容と照らし合わせて比較検討することが重要です。また、多くの調査会社では、依頼する人数に応じてボリュームディスカウントが適用される場合があります。年間で一定数の調査を予定している場合は、年間契約などを検討するのも良いでしょう。コストと調査品質のバランスを見極め、自社のニーズに最も合ったサービスを選ぶことが肝心です。

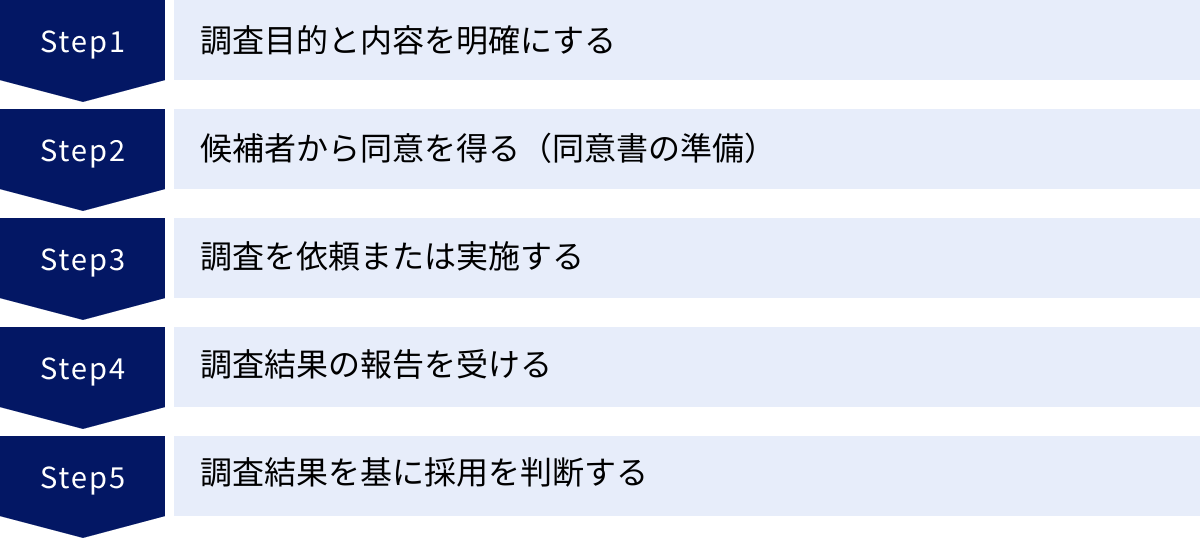

バックグラウンドチェック実施の5ステップ

バックグラウンドチェックを効果的かつ適法に実施するためには、体系的なプロセスに沿って進めることが重要です。ここでは、計画から採用判断までの流れを、具体的な5つのステップに分けて解説します。

① 調査目的と内容を明確にする

まず最初に、「何のために」「何を」調査するのかを社内で明確に定義します。 この基準が曖昧なままでは、調査を依頼する際にも適切な指示が出せず、得られた結果をどう評価すればよいかも分からなくなってしまいます。

- 目的の明確化: なぜこのポジションでバックグラウンドチェックが必要なのかを言語化します。「採用ミスマッチを防ぐため」「情報漏洩リスクを低減するため」「顧客からの信頼性を担保するため」など、具体的な目的を設定します。

- 調査内容の定義: 設定した目的に基づき、採用するポジションごとに必要な調査項目を決定します。例えば、以下のように職務内容と調査項目を紐づけて考えます。

- 経理・財務職: 経歴詐称の確認に加え、破産歴や金銭トラブルに関する訴訟歴を重点的にチェックする。

- ドライバー職: 運転免許の有効性、重大な交通違反歴や事故歴を必須項目とする。

- ITエンジニア職: 申告されたスキルセットやプロジェクト経験が事実かどうかの確認を重視する。リファレンスチェックで技術力を確認するのも有効。

- 役員・管理職: 上記すべてに加え、反社チェックや詳細なリファレンスチェックを行い、リーダーシップやコンプライアンス意識を多角的に評価する。

このように、ポジションの特性に応じて調査のスコープと評価基準を事前に定めておくことが、一貫性のある公正な選考プロセスの第一歩となります。

② 候補者から同意を得る(同意書の準備)

次に、バックグラウンドチェックを実施することについて、候補者本人から書面で同意を取得します。これは、適法性を担保する上で最も重要なステップです。

- 同意取得のタイミング: 一般的には、内定を出す前の最終面接の前後が適切なタイミングとされています。あまり早い段階で同意を求めると、候補者に過度な警戒心を与えてしまう可能性があります。最終候補者に絞り込まれた段階で、調査の必要性を丁寧に説明するのが良いでしょう。

- 同意書の準備: 事前に、法務部門や弁護士の確認を受けた同意書のテンプレートを準備しておきます。同意書には、以下の内容を漏れなく記載します。

- バックグラウンドチェックを実施する旨

- 調査の目的

- 調査項目

- 調査方法(調査会社への委託を含む)

- 取得した個人情報の取り扱い方針(利用目的、保管期間、破棄方法など)

- 丁寧な説明: 候補者に同意書を提示する際は、高圧的な態度にならないよう注意し、調査の必要性や個人情報の厳格な管理体制について誠実に説明します。質問があれば、納得がいくまで回答する姿勢が重要です。

③ 調査を依頼または実施する

候補者から無事に同意書を取得できたら、実際に調査を開始します。

- 調査会社に依頼する場合:

- 事前に選定しておいた調査会社に連絡し、必要な書類(同意書、候補者から提出された履歴書・職務経歴書など)を提出します。

- ステップ①で定めた調査目的と内容を正確に伝え、どの項目を重点的に調べてほしいかを依頼します。

- 調査期間は、内容にもよりますが、数日から2週間程度が一般的です。

- 自社で実施する場合:

- 事前に定めた手順に従い、担当者が調査を開始します。例えば、卒業大学に電話して卒業の事実を確認したり、前職の人事部に連絡して在籍期間を確認したりします(いずれも本人の同意があることが前提です)。

- 調査の過程や結果は、客観的な事実として記録に残しておきます。

④ 調査結果の報告を受ける

調査が完了すると、調査会社から結果がレポートとして提出されます。

- レポート内容の確認: レポートには、調査項目ごとに確認された事実と、候補者の申告内容との間に相違があったかどうかが記載されています。例えば、「〇〇大学卒業(事実)」「株式会社△△の在籍期間(申告:3年、事実:2年6ヶ月)」といった形でまとめられています。

- 客観的な評価: 調査レポートは、あくまで客観的な事実の集合体であり、それ自体が採用の可否を決定するものではありません。 採用担当者は、レポートの内容を鵜呑みにするのではなく、ステップ①で定めた自社の採用基準や評価基準と照らし合わせて、その事実が持つ意味を冷静に評価する必要があります。軽微な記憶違いと、意図的な詐称とでは、その意味合いは大きく異なります。

⑤ 調査結果を基に採用を判断する

最後に、調査結果と面接での評価などを総合的に勘案し、最終的な採用可否を判断します。

- 相違点があった場合の対応: 申告内容との間に相違点が見つかった場合、直ちに「経歴詐称」と断定して不採用にするのは早計です。まずは、候補者本人に事実確認の機会(弁明の機会)を設けることが推奨されます。単なる記憶違いや勘違いである可能性も考えられます。本人からの説明を聞いた上で、その内容に合理性があるか、悪意のないものかを判断します。

- 重大な問題が発覚した場合: 明らかに意図的かつ重大な経歴詐称(例:学歴や必須資格の詐称)や、コンプライアンス上の重大な懸念(例:反社との関わり)が発覚した場合は、採用のリスクが高いと判断し、内定を出さない、あるいは内定を取り消すという判断に至ることがあります。この場合の対応については、次章で詳しく解説します。

この5つのステップを確実に実行することで、バックグラウンドチェックを体系的かつ公正に進めることができます。

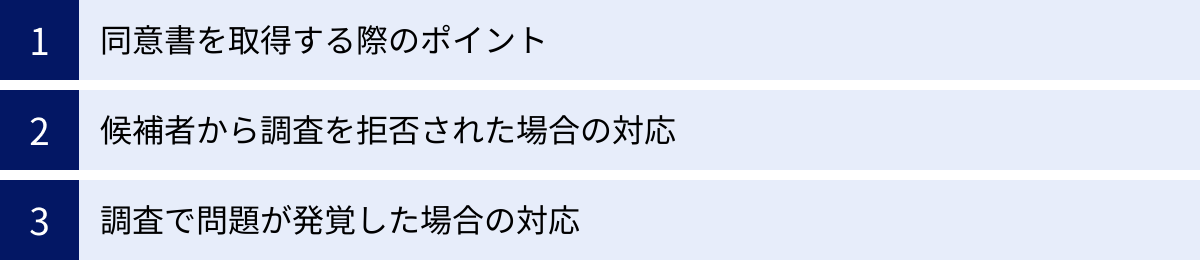

バックグラウンドチェックに関する注意点

バックグラウンドチェックは、実務上、様々な疑問や判断に迷う場面に直面します。ここでは、同意書の取得、候補者からの拒否、問題発覚時の対応など、特に注意すべきポイントについて掘り下げて解説します。

同意書を取得する際のポイント

同意書の取得は、法的な要件を満たすだけでなく、候補者との信頼関係を維持するためにも極めて重要です。以下の点に注意しましょう。

- 任意であることの明確化: 同意はあくまで候補者の任意によるものであることを明確に伝える必要があります。「同意しない自由」があることを前提とし、高圧的な態度で同意を強要するようなことは絶対にあってはなりません。

- 透明性の確保: なぜ調査が必要なのか、その目的と調査範囲を具体的に、かつ誠実に説明することが大切です。調査によって得られた個人情報が、採用選考以外の目的で利用されることはなく、厳格に管理されることを約束することで、候補者の不安を和らげることができます。

- 第三者提供に関する明確な記載: 調査を外部の調査会社に委託する場合、候補者の個人情報を第三者(調査会社)に提供することになります。この点について、「調査を〇〇株式会社に委託し、そのためにあなたの個人情報を提供することに同意します」といった具体的な一文を同意書に明記しておくことが、個人情報保護法の観点から非常に重要です。

- 同意しない場合の結果を明記: 多くの企業では、バックグラウンドチェックへの同意を採用選考プロセスの必須条件としています。その場合は、その旨を正直に伝えることも一つの方法です。例えば、「誠に恐縮ですが、本調査にご同意いただけない場合、次の選考プロセスに進むことができませんことをご了承ください」といった形で、あくまで丁重に、しかし明確に伝えることが、後のトラブルを防ぎます。

候補者から調査を拒否された場合の対応

候補者からバックグラウンドチェックを拒否されるケースも想定しておく必要があります。その場合、機械的に「不採用」と判断する前に、慎重な対応が求められます。

- まずは理由を丁寧にヒアリングする: なぜ拒否するのか、その理由を穏やかに尋ねてみましょう。単に「プライバシーを詮索されたくない」という一般的な不安感から来ているのか、過去に調査で不快な思いをした経験があるのか、あるいは知られたくない特定の事情があるのかなど、理由は様々です。

- 不安の解消に努める: 候補者の懸念がプライバシー保護に関するものであれば、再度、調査の目的が能力や適性の確認に限定されていること、法を遵守し、差別につながるような調査は一切行わないこと、個人情報は厳格に管理することを丁寧に説明します。これにより、候補者の誤解や不安が解消され、同意に至るケースもあります。

- 社内規定に従って判断する: 丁寧な説明を尽くしてもなお候補者が拒否する場合、最終的な判断は、あらかじめ定めておいた社内の採用規定に従います。前述の通り、多くの企業では同意を必須条件としているため、選考プロセスをここで終了せざるを得ないのが実情です。その場合も、候補者の意思を尊重する姿勢を示し、「ご意向、承知いたしました。大変残念ではございますが、弊社の採用規定により、今回はご縁がなかったものとさせていただきます」といった形で、丁重に選考終了の旨を伝えるのが望ましい対応です。

調査で問題が発覚した場合の対応

調査の結果、候補者の申告内容と異なる事実や、懸念される情報が発覚した場合の対応は、最も慎重な判断が求められる場面です。

経歴詐称が発覚したら内定を取り消せるか

採用内定は、法的には「始期付解約権留保付労働契約」が成立した状態と解釈されます。つまり、既に一種の労働契約が結ばれているため、企業が一方的に内定を取り消すこと(解約権の行使)は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合にしか許されません。

バックグラウンドチェックで経歴詐称が発覚した場合に内定を取り消せるのは、以下の2つの要件を満たす場合に限られます。

- その詐称が「重大」であること: 単なる在籍期間の記憶違い(例:2年11ヶ月を約3年と記載)といった軽微なものではなく、採用の前提を覆すような重要な事項に関する嘘である必要があります。例えば、大卒が必須条件の求人で高卒であった、必須資格である〇〇を保有していると偽っていた、などが該当します。

- 「その事実を事前に知っていれば採用しなかった」と客観的に言えること: 詐称された経歴が、採用判断において決定的な要素であったことが重要です。

これらの要件を満たさない安易な内定取り消しは、「解雇権の濫用」として無効と判断され、候補者から訴訟を起こされた場合に企業側が敗訴するリスクがあります。問題が発覚した際は、まず本人に弁明の機会を与え、その上で、詐称の重大性や影響度を法的な観点から慎重に検討する必要があります。

入社後に発覚した場合、懲戒解雇は可能か

入社後に重大な経歴詐称が発覚した場合、懲戒解雇の対象となる可能性があります。しかし、これも内定取り消し以上にハードルが高く、極めて慎重な判断が求められます。

懲戒解雇が有効と認められるためには、一般的に以下の条件が必要です。

- 就業規則に懲戒事由として明記されていること: 就業規則に「重要な経歴を偽って雇用された場合」といった形で、経歴詐呈が懲戒解雇の事由として具体的に定められていることが前提となります。

- 詐称の程度が極めて重大であること: 内定取り消しの場合と同様か、それ以上に重大な詐称である必要があります。その詐称によって、企業の秩序が著しく乱されたり、他の従業員との信頼関係を維持することが困難になったりするレベルのものが想定されます。

- 適正な手続きを踏むこと: 懲戒解雇を行う前には、本人に弁明の機会を与え、事実関係を正確に調査するなど、適切な手続きを踏むことが不可欠です。

経歴詐称を理由とする解雇は、裁判でその有効性が争われることも少なくありません。独断で解雇を決定する前に、必ず弁護士などの労働法の専門家に相談し、法的な妥当性を十分に確認することが、企業のリスク管理上、極めて重要です。

おすすめのバックグラウンドチェックサービス5選

自社でバックグラウンドチェックを行うには法的なリスクや専門性の課題が伴うため、信頼できる専門の調査会社に依頼するのが最も安全かつ効果的です。ここでは、国内で実績のある代表的なバックグラウンドチェックサービスを5つご紹介します。各社の特徴を比較し、自社のニーズに合ったサービス選定の参考にしてください。

| サービス名 | 運営会社 | 特徴 |

|---|---|---|

| ASHIATO | 株式会社ROXX | オンライン完結型でスピーディー。リファレンスチェックも一体で提供。 |

| 企業調査センター | 株式会社企業調査センター | 40年以上の豊富な実績。幅広い調査項目に対応。 |

| 産通 | 株式会社産通 | 採用調査に特化し、詳細なレポートに定評。 |

| テイタン | 株式会社テイタン | 100年以上の歴史を持つ探偵社。全国的な調査網が強み。 |

| First Advantage | First Advantage | グローバル対応。海外人材の採用や外資系企業に最適。 |

① ASHIATO(株式会社ROXX)

「ASHIATO」は、株式会社ROXXが提供するオンライン完結型のリファレンスチェック・バックグラウンドチェックサービスです。最大の特徴は、そのスピード感と手軽さにあります。候補者への依頼からレポートの確認まで、すべてオンライン上で完結し、最短即日で調査結果を得ることが可能です。

リファレンスチェック機能も統合されており、経歴の事実確認(バックグラウンドチェック)と、人物像のヒアリング(リファレンスチェック)をシームレスに行える点が強みです。料金体系も分かりやすく、スタートアップから大手企業まで、幅広い規模の企業で導入が進んでいます。スピーディーな採用プロセスを重視する企業や、初めてバックグラウンドチェックを導入する企業におすすめのサービスです。

参照:株式会社ROXX公式サイト

② 企業調査センター

株式会社企業調査センターは、40年以上にわたって企業の信用調査や採用調査を手掛けてきた老舗の調査会社です。長年の経験に裏打ちされた信頼性の高さと、幅広い調査項目に対応できる総合力が魅力です。

基本的なバックグラウンドチェックやリファレンスチェックはもちろん、反社チェック、SNS調査、より深度のある信用調査まで、企業の様々なニーズに応えるプランを提供しています。特に、コンプライアンスを重視する大手企業や金融機関、重要なポジションの採用において、その豊富な実績と調査力が高く評価されています。確実性と網羅性を求める企業にとって、頼れるパートナーとなるでしょう。

参照:株式会社企業調査センター公式サイト

③ 産通

株式会社産通は、採用に特化した調査サービスを提供している専門会社です。単なる事実確認に留まらない、詳細で質の高いレポートに定評があります。学歴や職歴の確認はもちろん、前職での勤務状況や退職理由、人物評価など、採用判断に直結する情報を深く掘り下げて調査・報告してくれます。

調査員が丁寧なヒアリングを行うことで、候補者の多面的な情報を収集し、採用担当者がより確かな判断を下せるようサポートします。一つひとつの採用を丁寧に行いたい、候補者のことを深く理解した上で採用を決めたいと考える企業に適しています。

参照:株式会社産通公式サイト

④ テイタン

株式会社テイタンは、1916年(大正5年)創業という100年以上の歴史を誇る、日本で最も古い探偵社の一つです。その長年の歴史で培われた全国規模の調査ネットワークと、高い調査能力が最大の強みです。

採用調査(バックグラウンドチェック)はもちろん、企業の信用調査や不正調査など、幅広い調査に対応可能です。特に、現地での確認が必要な調査や、複雑な事案においてその真価を発揮します。歴史と実績に裏打ちされた安心感を求める企業や、全国に拠点を持つ企業の採用活動において、心強い味方となるでしょう。

参照:株式会社テイタン公式サイト

⑤ First Advantage

First Advantageは、アメリカに本社を置く世界最大級のバックグラウンドチェックサービス企業です。世界200以上の国と地域をカバーするグローバルな調査ネットワークを保有しており、外資系企業や海外人材の採用において圧倒的な強みを持ちます。

各国の法規制や文化を熟知した上で、グローバル基準のスクリーニングサービスを提供。多言語対応のプラットフォームも備えており、国境を越えた採用活動をスムーズにサポートします。海外進出している日系企業や、多様な国籍の従業員を雇用するグローバル企業にとって、不可欠なサービスと言えるでしょう。

参照:First Advantage公式サイト

まとめ

本記事では、バックグラウンドチェックの基本から、その目的、調査内容、法的な注意点、具体的な実施方法に至るまで、包括的に解説してきました。

バックグラウンドチェックは、採用におけるミスマッチを防ぎ、経歴詐称やコンプライアンス違反といった潜在的なリスクを未然に回避するための、極めて有効なリスク管理手法です。客観的な事実に基づいて候補者を評価することで、採用の精度を高め、企業の健全で持続的な成長を支える基盤となります。

しかし、その有効性の裏側には、個人情報保護法や職業安定法といった法的な制約と、候補者のプライバシー権への配慮という、企業が果たすべき重い責任が存在します。このバランスを欠いた不適切な調査は、企業の信用を失墜させ、法的なトラブルを招く危険性をはらんでいます。

適法かつ倫理的にバックグラウンドチェックを運用するために、以下の3つの大原則を常に心に留めておくことが重要です。

- 【本人の同意】: 必ず候補者本人から、目的と内容を説明した上で書面による同意を得る。

- 【目的の明示と範囲の限定】: なぜ調査が必要なのかを誠実に伝え、調査は業務の遂行に必要不可欠な範囲に留める。

- 【差別の排除】: 思想・信条など、本人の能力や適性とは関係のない、差別につながる情報を収集・利用しない。

これらの原則を遵守し、公正で透明性の高いプロセスを構築することが、候補者との信頼関係を築き、最終的に自社にマッチした優秀な人材を獲得することにつながります。

自社での実施に不安がある場合や、より確実で専門的な調査を求める場合は、本記事で紹介したような専門の調査会社に依頼することが賢明な選択です。この記事が、貴社の採用活動をより安全で効果的なものにするための一助となれば幸いです。